??/?? - ??????

??/?? - ??????

??/?? - ??????

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

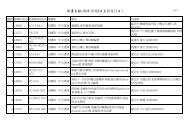

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告<br />

《擇屬親合》‥歌德的原著與班雅明的詮釋<br />

計畫類別:個別型計畫<br />

計畫編號:NSC 98 -2410 - H - 160 - 010 -<br />

執行期間: 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 30 日<br />

執行機構及系所:文藻外語學院德文系<br />

計畫主持人:黃士元 (文藻外語學院德文系)<br />

成果報告類型:精簡報告<br />

處理方式:可立即公開查詢<br />

中 華 民 國 99 年 7 月 5 日

一、 前言<br />

歌德的小說《擇屬親合》(Die Wahlverwandtschaften)在二零零九年十月正好出<br />

版滿兩百年。時至今日,這本小說已被學界公認為是歌德最具前瞻與代表性的作<br />

品。小說的內容充滿對傳統家庭和社會組織的解構,現代科學的反思,獨特的美<br />

學觀點和敘事手法,這些特點都顯示出此作品的與眾不同。另外,班雅明(Walter<br />

Benjamin)在其一九二二年完成的評論〈歌德的《擇屬親合》〉(Goethes<br />

Wahlverwandtschaften)提供了詮釋和研究上更寬廣的面向。同時這篇評論專文<br />

也是從事班雅明研究的重要著作。文章裡所提的語言、評論、法律、神話、美學<br />

等議題,都緊扣著班雅明的重要思想觀點。雖然《擇屬親合》這本小說在德語文<br />

學史上已是部經典作品,相關的研究與詮釋不斷問世,但和班雅明的專文〈歌德<br />

的《擇屬親合》〉結合而做的研究在比例上,仍有待增補的空間。因此本研究計<br />

畫的提出與執行,不只是有小說問世兩百年的歷史意義,更是為了讓歌德的小說<br />

文本和班雅明的理論能在研究上有較緊密的結合。<br />

二、 研究目的<br />

由於國內第二外語的特殊環境,對德語文學史上較經典的作品較少有人去研究。<br />

以歌德研究為例,近十年來大概有二至三篇關於歌德的學術論文,內容以討論歌<br />

德的劇作《浮士德》和小說《威廉邁斯特的學徒生涯》為主,然而對《擇屬親合》<br />

的研究可說是零。本研究計畫的執行希望能彌補這樣的缺口,同時也藉此吸引有<br />

興趣的學者或學生投入相關的研究,深化國內的德語文學研究。另外近年來,國<br />

內的人文學界對班雅明研究一直非常熱絡,常常在學術期刊上看到不錯的論文。<br />

不過對〈歌德的《擇屬親合》〉這篇專文的研究,可能因為文辭較艱澀,討論的<br />

對象也較陌生,所以在國內的學界所受到的關注也相對少了許多。但在歐美學<br />

界,班雅明的〈歌德的《擇屬親合》〉和其博士論文《德語浪漫時期之藝術評論<br />

的概念》與升等論文《德語哀劇之起源》,同被認為早期重要的著作,相關的研<br />

究已累積到一定的程度與水準。所以本研究計畫另一重要目的,是把國內的班雅<br />

明研究的觸角,伸向〈歌德的《擇屬親合》〉這篇較冷僻的專文,拓展其研究面<br />

向。<br />

三、 計畫執行與成果<br />

本計畫的執行主要在整理相關研究文獻與論文的撰寫。整個計畫的研究成果發表<br />

於已完成的論文「歌德的小說《擇屬親合》中的語言和神話」。這篇論文已被《中<br />

外文學》期刊接受,刊登在第 39 卷,第 2 期,頁 169 -199。出刊日期為 2010<br />

年 6 月。以下是論文的完整內容‥

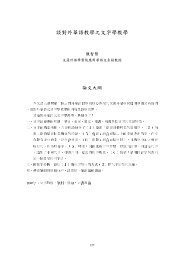

歌德的小說《擇屬親合》<br />

中的語言和神話 1<br />

一、前 言<br />

一八零九年歌德的小說《擇屬親合》(Die Wahlverwandtschaften)問世時,<br />

受到相當大的爭議,讀者的接受呈現兩極化的狀況。德國浪漫主義中期<br />

的代表作家艾亨朵夫(Joseph von Eichendorf)認為這部小說在「頌揚無<br />

節制的情感」(Bolz 1997: 152)。當時的文史學家雅各比(Friedrich<br />

Heinrich Jacobi)也措詞嚴厲地表示,《擇屬親合》是在表達「惡慾的昇<br />

華」(Bolz 1997: 153)。然而黑格爾的大學同學,同樣也是哲學家的謝林<br />

(Friedrich Wilhelm Joseph Schelling)卻認為,這部歌德的小說應被視<br />

為「當代世界的一面鏡子」(Bolz 1997: 153)。另一位同時期的哲學家索<br />

羅格(Karl Wilhelm Ferdinand Solger)也持正面的看法,他稱《擇屬親<br />

合》為「悲劇小說」,其精神和「古典悲劇非常相近」(Bolz 1997: 155)。<br />

經過兩百年的時間考驗,《擇屬親合》在德語文學史上雖已佔有一定的<br />

地位,同時也被公認為是歌德的創作中,具有高度前瞻與現代性的作品<br />

之一,但學界至今在詮釋與研究上仍遇到一些瓶頸。針對此點,德國學<br />

者伯爾斯(Norbert Bolz)指出,歌德的《擇屬親合》之所以在文本分析<br />

與詮釋上令人感到滯礙難行,主要是歌德不僅將創作當時的相關資料和<br />

手稿摧毀,讓後人難以從創作起源的背景來分析,同時他也讓整本小說<br />

以「自我謎化」(Selbstverrätselung)的型式呈現在讀者面前(1997: 156)。<br />

而小說的情節其實很簡單:原本是夫妻的一對男女,各自和別的異性發<br />

展另一段感情,最後的結尾是以悲劇殉情的方式收場。另一位德國學者<br />

史拉佛爾(Heinz Schlaffer)認為,這樣簡單的故事結構背後,隱藏著<br />

複雜的知識系統與人的心理和社會現象之間的交錯,因為歌德將「實質<br />

上不同的事物,如語言系統、化學規則、神話秩序、心理衝突、社會環<br />

境等視為同一本質下的相似現象」(1981: 220)。在如此類同與差異的相<br />

疊交錯下,形成小說神祕封閉的特性。<br />

面對《擇屬親合》這樣的小說文本,班雅明(Walter Benjamin)在其一<br />

九二二年完成的評論〈歌德的《擇屬親合》〉(Goethes<br />

Wahlverwandtschaften)裡,提出一些在詮釋與分析上值得深入思考的面<br />

向。在這篇文章裡,班雅明將文藝評論區分為評注(Kommentar)與評<br />

論(Kritik),並說明兩者的區別:<br />

1 本文為作者的國科會計畫「《擇屬親合》‥歌德的原著與班雅明的詮釋」,計畫編號‥<br />

NSC-98-2410-H-160-010,的研究成果。在此非常感謝國科會的支持。另外兩位匿名審查<br />

者的寶貴意見,讓作者受益良多,也使本文的論述更為完整周全,在此也特別致謝。

評論是在探尋文藝作品的真實內涵(Wahrheitsgehalt),評注則是探<br />

尋其事實內涵(Sachgehalt)。兩者的關係為:文藝作品的真實內涵愈<br />

是顯著重要,此真實內涵愈是緊密且不著痕跡地與文藝作品的事實<br />

內涵相結合。這樣的關係決定了寫作的基本規律 。基於此,若有作<br />

品因其真實沉潛於事實內涵的最深處 ,而證明自己的歷久彌新,那<br />

麼在這過程中,作品裡的實情實物在逐漸遠離原本存在的環境之<br />

下,這些實情實物將更加真實清楚地呈現在欣賞者的眼前 。因此,<br />

事實內涵和真實內涵就外在而言,將從剛開始的結合為一,在經過<br />

一段時間後,卻逐漸分離,因為後者總是將自己隱藏起來,而前者<br />

卻一直突顯於前。對後來的評論者而言,其工作的先決條件將愈來<br />

愈多放在注解醒目且陌生的內容,即注解事實內涵之事上。(GS, I-1:<br />

125) 2<br />

對班雅明而言,評論者的首要之務是「探尋文藝作品的真實內涵」。在<br />

從事這項工作時,評論者所遇到的難題是真實內涵的隱閉性。文藝作品<br />

的文字、人物、故事情結等是呈現於外的事實內涵,在此中隱藏著評論<br />

者必須挖掘出來的真實內涵。對評論者而言,當真實內涵和事實內涵相<br />

互結合時,呈現在其眼前的是一部理想完美的文藝作品。若是文字艱澀<br />

或年代久遠的作品,其事實內涵則充滿著陌生和待釐清考證的材料。同<br />

時真實內涵和事實內涵之間的差距過大,評論者的工作會因此太著重於<br />

注解上,而成為評注者。關於評注者與評論者之間的差異,班雅明進一<br />

步闡述如下:<br />

若我們用比喻的方式將正在成長的作品視為一堆不斷燃燒的柴<br />

火,那麼站在此之前的評注者就像個化學家,而評論者像是個煉金<br />

術士。對前者而言,木柴和灰燼只不過是用來分析的物體,對後者<br />

而言,整個燃燒的火焰本身是個謎,即生命力之謎。因此,評論者<br />

所要問的是真實,這真實所內含的生命力之火燄,一直在過往沉重<br />

的木柴堆和往事輕微的餘烣之上生生不熄地燃燒著。(GS, I-1: 126)<br />

在此,評注者被比喻為理性分析的化學家,其工作是爬梳整理文藝作品<br />

的事實內涵,使其中的實情實物清楚地呈現出來。而評論者被比喻為煉<br />

金術士,其工作是超越表面的理性分析,深探文藝作品內在的真實,同<br />

時此真實是像「生命力之火燄」,無止息地燃燒著,並超越如木柴灰燼<br />

般在時間上的衰敗。<br />

基於上述班雅明對評論的看法,當我們面對像《擇屬親合》這樣帶有神<br />

2 本文的班雅明著作引文,若無特別說明,都出自於 Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften.<br />

Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991。引文以 GS 標明,逗號之後的數字為冊數,冒號之後的<br />

數字為頁數。

祕封閉特性的小說時,所要閱讀出來的,不只是小說表面所呈現的事實<br />

內涵,而且還要更深入地探尋它的真實內涵。由此,本文將以班雅明的<br />

〈歌德的《擇屬親合》〉一文為理論基礎,從語言的角度,尤其是從班<br />

雅明獨特的語言哲學出發,來看歌德的小說《擇屬親合》裡所呈現出來<br />

的事實內涵,並試圖了解並展現深藏於其中的真實內涵。<br />

二、命名與語言<br />

在《擇屬親合》的一開始,小說裡的敘述者為男主角命名:「艾都亞<br />

(Eduard)—我們就這麼稱呼一位青壯富有的男爵」(HA, 6: 242)。 3 緊<br />

接著敘述者描寫艾都亞正在進行的工作:「在一個四月午后的美好時光<br />

裡,艾都亞正忙著將剛拿到的新鮮接枝嫁接到嫩幹上,因而埋首在他的<br />

園藝工作中」(HA, 6: 242)。不論是從敘述者或從小說主角的角度,小<br />

說的起頭傳達給讀者的印象是一個新的開始。敘述者帶著權威與自主,<br />

以「我們就這麼稱呼」直接命名男主角為「艾都亞」,進而開始小說情<br />

節的敘述。而男主角艾都亞正在進行的接枝園藝影射其現在的生活狀<br />

況。在園藝的意義上,接枝是將兩個不同的枝幹結合為另一新的枝幹。<br />

類似這種重新合而為一的情況,小說在起頭不久後就告知讀者:艾都亞<br />

和他的妻子夏洛特各自結束前一段婚姻,剛要在現在的莊園裡共同開始<br />

新的婚姻生活(HA, 6: 246)。然而這樣看似確定且美好的開始,在接下<br />

來的故事發展上卻逐漸模糊。<br />

在小說的第一部第三章裡,讀者從艾都亞的妻子夏洛特的口中得知,艾<br />

都亞原本並不叫艾都亞。在迎接艾都亞的上尉朋友的到訪時,夏洛特說<br />

道:<br />

朋友的到來當然是件值得慶祝之事。然而你們沒想到今天是你們的<br />

名字之日? 4 你們倆不是都叫做歐圖(Otto)嗎?(HA, 6: 258)<br />

經過夏洛特的提醒,艾都亞才又記起年少時的事情並說道:<br />

在還是小孩子的時候,我們倆都叫做歐圖。可是到了我們一起在寄<br />

宿學校就讀時,會發生一些令人搞錯的狀況,於是我就自願讓出這<br />

個好聽又簡潔的名字。(HA, 6: 258-59)<br />

3 本文的歌德作品引文,若無特別說明,都出自於 Goethe, Johann Wolfgang von. Werke.<br />

Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. München: C.H. Beck, 1981。 引文以 HA 標明,逗號之<br />

後的數字為冊數,冒號之後的數字為頁數。<br />

4 傳統上,西方人在為新生兒取名時,大都採用教會所公認的聖者的名字。在教會的年曆<br />

上也都會清楚標示每位聖者的生日日期。根據這樣的取名傳統,聖者的生日往往成為一<br />

般人的名字之日。有些較注重宗教傳統的地區,名字之日的重要性並不亞於個人的生日。

艾都亞的這番說辭,上尉並不完全同意,他自己所了解的事實是:艾都<br />

亞並非像他自己所說的那麼有肚量。他之所以讓出歐圖這個名字是因為<br />

他「比較喜歡艾都亞這個名字,特別是當它從宜人的口中說出時,格外<br />

令人動聽」(HA, 6: 259)。由此可看出,艾都亞之所以選擇「艾都亞」<br />

這個名字來取代原本的「歐圖」,並不是出自於縝密地思考與判斷,而<br />

只是因為個人的喜好。這樣子的命名是以主體為中心並帶有任意與偶發<br />

的性質。在此情形下,敘述者在小說一開始的命名並非是原創性的,而<br />

是「重複」艾都亞的自我命名(Hörisch 1998: 829)。小說文本裡,「艾<br />

都亞」與「我們就這麼稱呼」之間的破折號不只顯示出思緒和語氣上的<br />

停頓,也隱含著敘述者的權威和自主是建立在這任意與偶發的性質之<br />

上。也因如此,這破折號透露出些許的遲疑不定,並削弱了敘述者的權<br />

威和自主。同時,艾都亞依照自己的感覺喜好替自己另取新的名字,不<br />

僅顯示出語言符號的秩序裡任意性的要素,也隱含名字對艾都亞而言是<br />

「非表達意義的語言(non-representational language)」(Lupton 2004:<br />

1232),因為他所考慮的不是名字所代表的意涵,而是其基本聲音的特<br />

質,也就是名字在他的耳裡是否動聽。語言所代表的意義似乎決定在艾<br />

都亞個人主觀的感覺與喜好上。這也間接引導出名字、語言和人之間另<br />

一層面的關係之探討。<br />

班雅明在他的〈歌德的《擇屬親合》〉裡寫道:「沒有什麼能像人的名字<br />

一樣將人和語言緊扣在一起」(GS, I-1:134)。在此,班雅明對人的名字<br />

和語言有其特殊的理解,因為這是延續其一九一六年完成的〈關於語言<br />

本身與人的語言〉(Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des<br />

Menschen)一文裡的想法。在這篇文章裡班雅明完全從傳達(Mitteilung)<br />

的角度來談語言。在直接呈現傳達本身的基礎上,語言的「可傳達性直<br />

接涉及的是語言自己」(GS, II-1: 142)。當只單純的直接表達自身時,<br />

語言成為「再純粹不過的傳達媒介(Medium)」(GS, II-1: 142)。語言為<br />

媒介所傳達的是傳達本身的自我表現,而非某種特定內涵的傳遞。在<br />

此,語言是完全中立的,而且是回歸其原本的樣子,也就是語言尚未被<br />

工具化並被融入特定應用之前的狀態。對於這種純粹、中立的語言,班<br />

雅明的依據是舊約《創世記》第一章。這裡所記載的,是神的創世造物<br />

以祂的話來命名而成。神的命名語言被視為是清楚直接的,祂為萬物所<br />

取的名字完全體現其真實與形而上的確定,而每個受造物也確實直接呈<br />

現神的創造。如此的真實與明確是認知上的絕對完全,因此班雅明認為<br />

「名字是純粹的知識媒介」(GS, II-1: 148)。神的命名代表直接的認知,<br />

也就是一種無需經過思辨的感覺為真。同時,班雅明認為名字是「人與<br />

神的創造性之話的同在」(GS, II-I: 150)。名字代表著人與神的相關連,<br />

也意味著語言初始時的完整、純粹和中立。因此,他在〈關於語言本身<br />

與人的語言〉裡寫道:

神的話最深刻的寫照以及人的語 言中,參與神的純粹之話的無限中<br />

最深的部份,也就是人的語言不成為有限的話與知識的部份,這即<br />

是人的名字。(GS, II-1, 149)<br />

不過這是在人未犯罪偷食禁果前,神和人的語言都是「完全的認知<br />

(vollkommen erkennend)」的情形之下(GS, II-1: 152)。但在人犯罪偷<br />

食禁果後,人的語言已遠離神的創造話語,無法成為純粹的傳達,只能<br />

是外在的知識與可利用的符號工具。所以班雅明認為:「人脫離純粹名<br />

字語言(Namensprache)的同時,語言變成了工具(也就是不相稱於人<br />

的知識),有一部份因此也變成了單純的符號」(GS, II-1: 153)。其結果<br />

是人的語言變成「喋喋不休(Geschwätz)」(GS, II-1: 153),無法和原初<br />

與神同在時的完整、純粹和直接相比。人的語言因此只能侷限在功能性<br />

的運用上,並發展出相對應的知識系統。<br />

相對於上述人的名字和原初純粹語言的關係,以及由此而來的直接、完<br />

整的認知,班雅明從《擇屬親合》裡讀到的是「命名貧乏(Kargheit der<br />

Namengebung)」(GS, I-1: 135)。之所以「命名貧乏」是因為小說裡四<br />

位主角:艾都亞(Eduard)或歐圖(Otto)、上尉或歐圖(Otto)、夏洛<br />

特(Charlotte)以及歐緹利雅(Ottilie),他們的名字皆從文字符號的排<br />

列而來。史拉佛爾(Heinz Schlaffer)在他的論文裡分析指出,夏洛特<br />

裡的 otte 和歐緹利雅裡的 otti 均為 Otto 的陰性變音,小說裡這四個角色<br />

的名字都可歸納在 OTTO 四個字母上(1981: 212)。另外史拉佛爾也點<br />

出,Otto 是由兩個字母為一對,組合成兩個音節,並相互對稱排列成一<br />

個字,而且這樣的一個字即是修辭上的「回文(Palindrom)」(1981: 214),<br />

因為它不論是由前往後或由後往前,其唸法都是一樣的。然而 OT-TO<br />

這兩個音節只是鏡像般的對稱排列,並沒有明確指稱其中每個字母所代<br />

表的小說角色,僅可得知的是兩兩一對之間的交錯是可能的。這樣交錯<br />

的結構形成小說故事發展的基礎。原本是夫妻的艾都亞與夏洛特,各自<br />

和歐緹利雅以及上尉發生感情。四人間相互交錯的情感,在小說裡有著<br />

如下的描寫‥<br />

艾都亞是如此的討人喜愛,待人這麼好又積極。他求她(夏洛<br />

特)讓他留下來過夜。他不強求,只是一下帶點認真,一下開玩笑<br />

似地試著說服她。艾都亞並沒想到,這是他當人丈夫該有的權利。<br />

最後在半推半就下他把爉燭吹熄。<br />

在昏暗的餘光下,內心的情愫和幻想把持著對現實的主導權 。<br />

艾都亞以為在他懷中的是歐緹利雅,而浮現在夏洛特的腦海裡的是<br />

上尉的身影。一夜的纏綿就在枕邊人與非枕邊人的游移交錯下,時<br />

而驚奇,時而激情。(HA, 6: 321)

表面上艾都亞和夏洛特是夫妻,但腦海裡各自所想的卻不是對方。在此<br />

情況下,夏洛特懷了艾都亞的小孩,並且是個男孩子。在為這小孩洗禮<br />

時,身為洗禮見證人的歐緹利雅將它抱在懷裡,並帶著疼愛的心情看著<br />

小孩時,卻在小孩「張大雙眼時吃了一驚,因為她以為看見了自己的雙<br />

眼」(HA, 6: 421)。另一位洗禮見證人米特勒爾在抱住小孩的瞬間,馬<br />

上驚覺到小孩的外型和上尉有著「顯著的相像」(HA, 6: 421)。在此,<br />

小孩成為兩兩交錯結構的具體呈現,艾都亞和夏洛特的同床異夢,活現<br />

且具像在他們親生的小孩身上。<br />

既然這小孩是四人在肉體與精神上的集結與歸納,它被命名為歐圖<br />

(Otto)也反應了這樣的關係。和它的父親艾都亞一樣,小孩不是由其<br />

雙親,而是由小說的敘述者來命名:「小孩該取名為歐圖,除了它父親<br />

和朋友的名字外,也沒其他的名字可取了」(HA, 6: 420)。這和艾都亞<br />

的命名一樣,充滿任意與偶發的性質。小說裡關於命名的三個情節‥敘<br />

述者為男主角的命名,艾都亞為自己重新命名,以及小孩的命名,都顯<br />

示出名字在小說裡似乎只是個符號,任由個人憑自己的意向與喜好對此<br />

符號加以指稱或認同。這和班雅明在〈關於語言本身與人的語言〉一文<br />

裡對人的「名字語言」的想法完全相反。人的「名字語言」代表人與神<br />

的緊密關係以及由此而來的直接與完全的認知,同時也意含著人的語言<br />

在初始時的完整、純粹和中立。雖然班雅明認為人的「名字語言」只是<br />

「反射神的話」(GS, II-1: 149),但因為「萬物本身並沒有話,它們是<br />

由神的話(Wort)創造,並在人的話中以名字的形式被認知」(GS, II-1:<br />

150),所以人以「名字語言」來命名萬物時,本質上是可直接完全地傳<br />

達與被認知。如此對萬物的命名就班雅明而言即是翻譯,而且是「從無<br />

名字到有名字的翻譯」(GS, II-1: 151)。然而人因墮落犯罪後不只遠離<br />

神,也脫離「名字語言」,人的語言變成符號或工具,其所能成就的只<br />

是知識的堆砌與抽象的傳達,並無法進行直接且完整的認知。在此情形<br />

下,人的語言不論是在認知或傳達上,都只能建立在人的主觀意向與喜<br />

好的基礎上。而小說裡關於命名的情節,正是反映出人脫離「名字語<br />

言」,將之變成符號或工具的狀況。若比較小說敘述者在小說一開始對<br />

男主角的命名,和班雅明的文章裡人以「名字語言」來命名萬物的情況,<br />

更可看出其中強烈的對比。兩者都重複已發生過的語言動作。如之前所<br />

提過,敘述者為男主角的命名並非原創,而是重複男主角已做過的命<br />

名。與此類似的是人以「名字語言」來命名萬物時,雖然是在「反射神<br />

的話」,但某種程度上也是在重複神的話。然而這還是與神相結合的狀<br />

態,並能直接地傳達和完全地被認知。相較於此,小說敘述者為男主角<br />

的命名是充滿不確定性,其敘述語氣是停頓,有點遲疑的,這不僅透露<br />

出敘述者的權威之弱化,同時也間接地反映人的語言之侷限與殘缺。<br />

在如此的語言困境下,小說裡充滿對符號的誤讀,或不當的解讀。這種

情形尤其是在艾都亞的身上更是明顯。在與上尉的談話裡,艾都亞認為<br />

歐緹利雅終究會是屬於他的,因為‥<br />

在莊園主體的奠基典禮上,一個刻有我倆名字的玻璃杯被拋向空<br />

中,但並沒有摔成碎片,反而被接住又回到我的手裡。(HA, 6: 447)<br />

然而當時被拋向空中的玻璃杯上,是「刻有花體字型,兩個相互纏繞的<br />

E 和 O 字母‥這是艾都亞少年時,特地為他訂做的許多玻璃杯裡的其中<br />

一個」(HA, 6: 303)。在此,艾都亞主觀的認為,玻璃杯上的字母代表<br />

著他和歐緹利雅注定是有情人終成眷屬,並且以此為他們兩人愛情的依<br />

據。艾都亞一直對這樣的解讀堅信不移,直到歐緹利雅因放棄進食而過<br />

世後,他才發覺自己不是個「真正的先知」(HA, 6: 489)。但艾都亞並<br />

不因此而意識到自己對文字符號的誤讀。在他得知這個決定其愛情命運<br />

的杯子早已被打破,眼前的杯子只是另外一個一模一樣的代替品時,他<br />

將此被打破的杯子解讀為:「命運由此宣告」(HA, 6: 489)。並且認為自<br />

己像這個杯子一樣,即將面臨毀滅,因此也走上結束生命之路。<br />

由此可看出,小說裡的命名與名字並非班雅明在〈關於語言本身與人的<br />

語言〉一文裡所提到的「名字語言」。小說裡的名字只是語言符號,供<br />

人滿足主觀的需求與想法。同時小說裡的人物也受到名字為語言符號的<br />

束縛,無法真正看清與明白所要認知的對象。在此,小說呈現了班雅明<br />

所說的「人脫離純粹名字語言」的情況,這也說明為何他在《擇屬親合》<br />

裡讀到的是「命名貧乏」。<br />

三、科學的客觀與語言使用的不確定性<br />

藉由班雅明的「命名貧乏」,不僅反映出小說裡的人物對文字符號的誤<br />

讀,同時也透露出語言使用上的問題,即:語言所代表的意義取決於人<br />

的好惡與意向,因此在使用上,語言不但充滿了不確定性,而且也無法<br />

完整表達所要意指的人、事、物。這樣的問題很明顯地反映在小說的第<br />

一部第四章裡關於「擇屬親合」(Wahlverwandtschaft) 5 一詞的討論上。<br />

這個討論起始於艾都亞在其莊園裡為夏洛特和上尉朗讀的場合。在描寫<br />

朗讀過程前,小說的敘述者提到:艾都亞所朗讀的文本,已經從之前的<br />

5 「擇屬親合」一詞是歌德從化學借用過來的名詞。原先是出現在瑞典化學家博格曼<br />

(Tobern Bergman)在一七七五年所發表的研究文獻裡,其原文的拉丁文字是 attractio<br />

electiva,當時 的德國科 學家 魏格爾( Christian Ehrenfried Weigel)將它 翻譯成德文<br />

Wahlverwandtschaft,是當時科學界熟悉的化學術語。此化學術語主要表達的是‥兩個原<br />

本互不結合,但各自另有配對組合的化學元素,在經過某種化學變化後,便互相結合在<br />

一起。歌德將這原本純屬自然科學領域的名詞,引用到他的文學創作中,以表達小說裡<br />

人際間分分合合的關係,因為他認為這個自然科學的名詞是「人際倫理的象徵」,而且<br />

「富有巧思」,放到「文學上更為合適」(HA, 6: 638)。

「可生動且帶感情朗誦的文學和演說文本」,轉變至「內容上以物理、<br />

化學和技術為主的文本」(HA, 6: 269)。這也意味著艾都亞的朗讀態度,<br />

已從主觀的情感流露,轉換為事實客觀的陳述。然而當他為夏洛特和上<br />

尉朗讀時,雖然不依賴「情感的激起和想像力的驚奇」(HA, 6: 269),<br />

可是在夏洛特將其視線轉移至朗讀的書本,而不是他自己的朗誦時,艾<br />

都亞覺得受到干擾並很生氣地說:<br />

當我向大家朗讀時,不就是我自己的口述嗎?書本上所寫、所印的<br />

會取代我的想法和感覺。要是我的額頭或胸前開了一扇小窗,讓原<br />

本要熟知我的思想、接受我的感覺的人,事先得知了我的意向,那<br />

麼我為何還要如此費盡心力地朗讀呢 ?(HA, 6: 269)<br />

雖然艾都亞朗讀時的內容是以客觀陳述的自然科學為主,但從他對自己<br />

的口述態度的堅持,以及「要熟知我的思想、接受我的感覺的人」等這<br />

些話裡,可看得出艾都亞要傳遞的不是客觀的自然科學內容,而是自己<br />

的想法。這也反映了語言使用上的「語意主觀化」(Subjektivierung der<br />

Semantik),原本已有固定明確意義的語言,因「語意主觀化」而呈現<br />

出「多重觀點式的相對化」(vielfältige perspektivische Relativierungen)<br />

情況(Mittermüller 2008: 64)。如此的語言使用,正是夏洛特無法專注<br />

在艾都亞的朗讀上,而轉向書本的原因‥<br />

我聽到你讀了親合(Verwandtschaften)這個字,我馬上想到的是<br />

我的親戚(Verwandte),也就是那幾個目前讓我非常頭痛的表兄<br />

弟。我的注意力又回到你的朗讀後,聽到所讀的是關於無生命的東<br />

西,所以才把視線從你的身上轉移到書本,好讓我查閱一下這到底<br />

是怎麼一回事。(HA, 6: 270)<br />

在此,夏洛特困惑的是‥不清楚艾都亞在朗讀時,所指的是人與人之間<br />

的親屬(Verwandtschaften),還是化學意義上的親合<br />

(Verwandtschaften)。同樣一個字在夏洛特和艾都亞兩人的身上,都有<br />

自己個人觀點的理解,所以夏洛特才特別提問‥「到底親合/親屬<br />

(Verwandtschaften)這個名詞所指的意義為何」(HA, 6: 270)?由此也<br />

展開了艾都亞、上尉和夏洛特三人間對「擇屬親合」一詞的討論。<br />

然而在討論的一開始,三人隨即陷入語言不確定性的困境中。首先在上<br />

尉自告奮勇,為夏洛特說明問題的答案時,卻必需承認自己在這方面的<br />

認知是來自「十年前所學」,至於「科學界是否仍然持同樣的看法」或<br />

者以前所學是否「還適用於新的學理」,上尉自己也不清楚(HA, 6:<br />

270)。而艾都亞更認為‥「若我們不想落後於時代潮流,就必須每五年<br />

重新學習」(HA, 6: 270) 。在此,語言的不確定性因素在於時間的轉

變,因為語言所傳達的知識或認知的內涵,會因時間的流轉而改變,甚<br />

至被淘汰。所以語意內容的真實往往侷限於時間性或歷史性,成為「受<br />

時間限制的真實(verzeitlichte Wahrheit)」(Vogl 1999: 509)。另外夏洛<br />

特對兩位男性的回應,更顯示出語意因性別的差異而需更加區分地看<br />

待‥<br />

我們女人不會看得那麼仔細。坦白說,對我而言這只是跟字詞的理<br />

解有關。若在眾人面前把一個陌生新造的字詞使用錯誤的話 ,那可<br />

糗大了。所以我只想知道,這個字詞使用在這事物上會有那些意<br />

思。至於它在科學脈絡下的意義為何,我們就交給學者們去研究,<br />

不過就我的觀察,他們可能也很難達成一致的意見 。(HA, 6:<br />

270-71)<br />

夏洛特的回應,不只表達出女性觀點下的語言使用和語意的探討,同時<br />

也指出,不同的個人觀點往往影響著語意內涵,就算是講究客觀內容的<br />

科學家也是各持己見,各自為其所同意認可的觀點辯護。<br />

雖然面對如此的語言問題,三人間的討論仍持續進行著。在艾都亞的建<br />

議下,決定用舉例的方式來說明「擇屬親合」一詞的意義,因此他就以<br />

「水、油、水銀」之間「相結合關聯的部份」(HA, 6: 271)為例子,說<br />

明「親合」在化學上的意義。然而艾都亞的舉例說明,仍需依賴「比喻<br />

語言 (Gleichnisrede)」(HA, 6: 270),藉由這樣的語言使用把想要說明<br />

的內容讓人更容易明瞭‥<br />

它們立即如舊識老友般,一碰面就馬上結合在一起,彼此不需有什<br />

麼改變,好像水跟酒混合在一起。相反的,其它的物質則各自維持<br />

原狀,即使藉由外在的混合與摩擦,也結合不起來,好比把油跟水<br />

攪和一起後,馬上又各自分離。(HA, 6: 272)<br />

在此,艾都亞將無生命的物質之間的結合,比喻為人與人之間相互熟悉<br />

的關係。然而這樣的比喻,不僅容易造成兩種不同認知範圍的混淆,也<br />

和原本要解釋的「親合」有所差異。因此,上尉試圖以較科學性的語言<br />

補充說明‥<br />

只要是在接觸時,快速地抓住對方並相互作用影響,這樣的性質我<br />

們就稱為親合。酸和鹼本身是相對立的,但或許正因為它們是相對<br />

立的,反而更加互相追求與攫取、彼此影響修正、一同建立新的個<br />

體,這樣的親合是再明顯不過的。(HA, 6: 272-73)<br />

儘管上尉的遣詞用字比較符合自然科學上的客觀事實陳述,然而在與人

溝通時,仍然避免不了使用和人的情感或慾望相關的字眼,例如‥「我<br />

們只要想想石灰的情形,也就是它對酸性物質所顯現出來的無比喜好與<br />

堅決結合的慾望」(HA, 6: 273)。「喜好」和「慾望」原本是用在對人的<br />

心情與感覺的描述上,若使用在石灰跟酸性等物質上,則無法表達其真<br />

正的內涵,因為它們並非人,而是無生命的東西。這兩種不同事物範圍<br />

的連結,完全是取決於上尉個人的感覺和認知。他必須以自己身為人而<br />

能得知、理解和表達的方式,來說明原本屬於非人範圍的無生命物質。<br />

這也是為何他認為‥「人們只有充分理解自己已熟悉的事物後,才能往<br />

前探索未熟知的事物」,因為自然界所有的東西都只「與自身相關聯」<br />

(HA, 6: 271)。在上尉用自己熟悉的語言和方式來說明「親合」一詞時,<br />

事實上其所表達的是上尉本人觀點下的語言。雖然是在客觀科學的脈絡<br />

下,但此語言並無法完全傳達欲表達的事物本身;同樣的,此語言的接<br />

收者也無法完全認知傳達者欲表達的事物。在這樣的語言使用下,「親<br />

合」一詞將「不斷衍生新的寓意,並且需要再次的詮釋」(Mittermüller<br />

2008: 69)。因此,在聽完上尉的解說後,夏洛特對「親合」一詞的理解<br />

雖然不再是「血緣上的親屬」,但也不是原本上尉要表達的化學意義上<br />

之「親合」,而是重新被理解為「精神與靈魂上的同好」(HA, 6: 273)。<br />

在語意不斷地被衍異化之下,艾都亞回應夏洛特‥「親合在產生分離<br />

(Scheidungen)作用下才會變得有趣」(HA, 6: 273)。在「親合」的意<br />

義還未明確之前,艾都亞又將「分離」帶進討論,這不只增加在探討語<br />

意時的複雜度,同時也使「親合」的意義更加不明確,特別是「分離」<br />

與「親合」兩者表面上的意義是彼此矛盾對立的。在未發覺所說的和原<br />

本要表達的已有差別的情況下,上尉更是以化學變化反應的例子補充說<br />

明「親合」與「分離」在化學上的關係‥<br />

我們所謂的石灰石,多多少少就是內含弱酸的天然石灰土,而此弱<br />

酸我們知道是氣態的。若把一塊石灰石放入稀釋的硫酸中,兩者立<br />

即反應變化為石膏,同時那氣態的弱酸則飄散出來。這是一種分<br />

解,一個新的化合之形成。如此一來,人們甚至認為可更理直氣壯<br />

地使用「擇屬親合」一詞,因為這真的看起來好像一組關係被置於<br />

另一組之前,或是一組關係優先被選取於另一組之前。(HA, 6: 274)<br />

上尉雖然陳述了化學上的現象和概念,但卻以人際上彼此擇取的關係來<br />

理解與說明化學上「親合」與「分離」的事實。在此,「分解」、「化合」<br />

等化學專有名詞不但被糢糊其化學上的意涵,而且被引申用於人與人之<br />

間的關係上。然而在還沒完全弄清楚「親合」與「分離」在化學上的關<br />

係與其內涵之下,上尉又使用另一個陌生的名詞「擇屬親合」,試圖以<br />

此將原屬於化學範圍的現象,引述於人際關係上。這也使整個討論另外<br />

又衍生出「選擇」和「天生的必然性」的問題,正如同夏洛特所回應的‥

我 不 會 將 此 〔 擇 屬 親 合 〕 視 為 選 擇 , 而 是 天 生 的 必 然 性<br />

(Naturnotwendigkeit),甚至連這看法也是有點勉強,因為到最終<br />

這或許只是情況的問題。〔 …… 〕在我看來選擇是決定在化學家手<br />

中。(HA, 6: 274)<br />

夏洛特的回應透露出「擇屬親合(Wahlverwandtschaften)」一詞中的矛<br />

盾與對立,因為這個名詞本身是由「選擇(Wahl)」和「親屬/親合<br />

(Verwandtschaften)」兩個字結合而來的複合字;而選擇基本上是自由<br />

的,但親屬是血緣關係,天生決定的,這和自由的概念相反。不過夏洛<br />

特在此不僅弱化「擇屬親合」裡所意含自由的概念,同時也不完全肯定<br />

這名詞所內含的意義:「天生的必然性」。她認為這不是自由或必然性的<br />

問題,而是「情況的問題」。「擇屬親合」的化學現象能成立是「決定在<br />

化學家手中」,化學家個人的觀點與實驗是它能否成立的要素。在此,<br />

對普遍客觀的科學認知與表達,依舊是回到主觀的個人角度上。<br />

在語言因不斷地衍異化而顯得不足的情形下,上尉認為關於「擇屬親合」<br />

一詞是「不該以話語表達」(HA, 6: 275),而是應該實地觀看實驗的過<br />

程,因此他說:<br />

只要我能親自把這些實驗作給您看,我所說的一切就會一目了然,<br />

容易理解多了。目前我只能用一些您還無法想像又可怕的學術名詞<br />

來解說。人們得親眼觀察這些表面上無生命,但內在是一直處於準<br />

備活動狀態的物質。並且以感同身受的態度觀看這些物質如何彼此<br />

追求、吸引、補捉、毀壞、吞噬、消耗,然後再從內在親密的結合<br />

中,形成一個再生、嶄新且出人意料的形體。(HA, 6: 275-76)<br />

在此,上尉建議以視覺的感受來彌補語言的不足。在無法完全清楚地用<br />

語言表達的情況下,視覺上的觀看是有助於具體化語言所傳達的抽象概<br />

念,讓人可較容易理解要表達的事物。但在沒有實驗器材的情況下,語<br />

言仍是必要的傳達媒介。因此艾都亞提議「暫時用字母(Buchstaben)」<br />

(HA, 6: 276)來表達上尉想要藉由實驗所要傳達的事物。這樣一來,<br />

複雜的化學現象被簡化為「符號語言(Zeichensprache)」(HA, 6: 276)<br />

的排列組合。由於單純的字母或語言的符號並無明確特定的意涵,可隨<br />

時任意賦予各種意義,因此當上尉試著用 A、B、C、D 等四個字母的<br />

排列組合說明化學上的「擇屬親合」時,艾都亞卻將此「視為比喻,並<br />

從中得出一個直接有用的道理」(HA, 6: 276)‥<br />

夏洛特,假設妳是 A,我就是妳的 B,因為就像 A 和 B 一樣,我<br />

本來只依靠並跟隨著妳。很明顯的 C 是上尉,他或多或少疏離了我<br />

和妳。如果不想游移不定,現在正是恰當的機會,為妳安排個 D。

毫無疑問的,這個 D 就是人見人愛的歐緹利雅小姐。妳就不要再<br />

反對她來我們這裡了。(HA, 6: 276)<br />

艾都亞再次又將原本用來表達化學意涵的 A、B、C、D,解讀為代表人<br />

跟人關係的符號。這樣的解讀也結構小說裡主要人物艾都亞、夏洛特、<br />

上尉和歐緹利雅等四人之間分分合合的關係。同時也透露出,儘管科學<br />

強調其客觀事實的面向,但它的內涵仍須藉由語言來傳達,以便使人能<br />

得知此內涵。然而在語言使用時所產生的不確定性和衍異性的條件之<br />

下,科學的客觀事實內涵難以清楚完整地被表達出來。這也是為何小說<br />

裡對「擇屬親合」一詞的討論並沒有任何結果,而是順著艾都亞的解讀,<br />

預告歐緹利雅的到來。由此開始了艾都亞、夏洛特、上尉和歐緹利雅等<br />

四人之間交錯分合的關係發展,同時也延展出有別於化學意義下的「擇<br />

屬親合」。<br />

此外小說裡對「擇屬親合」一詞的討論,也反映歌德對自然科學的看法,<br />

尤其是針對以下的問題‥如何把客觀的自然現象用適當的話語或符號<br />

表達出來?在幾乎和小說同時間書寫的《色彩學》(Zur Farbenlehre)裡,<br />

歌德寫道‥<br />

一個往各方面活動,沒有侷限的自然現象,不是用線條去理解,也<br />

不是約略普通地去概述。沒有人會想到只用幾個圖像來說明化學實<br />

驗。不過自然現象或和此相近的是可藉由圖像來表達說明 。但這些<br />

圖像只是呈現概念,它們是象徵性質的輔助工具,或是流傳方式,<br />

但此流傳方式如象形文字般難以辨識區分。它們會逐漸取代現象或<br />

自然本身,這非但沒有促進真實的理解,反倒是個阻礙。(HA, 13:<br />

321-22)<br />

在此,歌德很清楚地區分實證的自然現象和指稱它的符號,因為兩者是<br />

屬於不同的認知範圍。然而在理解上,人們是藉由符號,特別是語言符<br />

號,來建構自然現象的知識或概念,並且在習得此知識或概念後,才開<br />

始理解自然現象。這樣的認知過程,往往讓符號取代了原本要認知的對<br />

象。因此對歌德而言,「不同認知範圍的混淆(Sphärenvermengung)對<br />

認知理解而言是個危害」(Pörksen 1981: 289)。這也是歌德對現代自然<br />

科學批判反思的重點。因為自然科學以其科學術語傳達相關的知識時,<br />

仍需依賴語言這個媒介並受限於語言本身的性質,所以在《色彩學》裡<br />

歌德認為‥「人們要常思考的是‥語言本來只是象徵,只不過是圖像,<br />

它不是直接地,而是以反映的方式表達事物」(HA, 13: 491)。在面對多<br />

樣並且充滿生機的自然現象,語言的使用是要配合自然的多樣與生意盎<br />

然,而不是遷就語言符號的單面向‥

然而非常不容易的是‥不要把符號取代事物,要把本質活生生地呈<br />

現出來,而且不要用文字把它扼殺掉。在我們這個新的時代裡,常<br />

常竭盡所知,使用各種名詞術語來表達我們對純粹自然的看法。所<br />

以天文學、宇宙學、地質學、自然歷史,甚至宗教和玄學等都派上<br />

用場了。如此,常常會發生的情況是‥普遍共通的現象,其被單獨<br />

特別的現象掩蓋,勝過於被彰顯;原初基本的本質,其被二手輾轉<br />

的本質遮蔽,勝過於被進一步了解。(HA, 13: 493)<br />

歌德一方面強調語言的使用必須是呈現事物的本質與生命,另一方面也<br />

提醒,在現代科學不斷細分區別於各種不同的學術領域下,人們對事物<br />

的認知理解往往只侷限在其所熟悉的學術領域內,並以此透過語言媒介<br />

來表達事物本質的全部。如此,語言只是在反映個人的觀點,並且這樣<br />

單一個別的看法可逐漸代表事物的全部。因此在小說裡,艾都亞認為‥<br />

「人是不折不扣自戀的納西塞斯(Narziß),喜歡到處攬鏡自照,把自己<br />

當成整個世界的襯底」(HA, 6: 270)。也因如此,小說裡對「擇屬親合」<br />

一詞的討論終究演變成依據個人觀點的各自表述。<br />

不論在小說或《色彩學》裡,歌德表達了對現代科學下的語言之反思與<br />

批判。若從班雅明的語言哲學而言,歌德在他的小說創作與科學論述<br />

中,反映了人的語言所面臨的困境與不足,也就是‥人的語言因脫離原<br />

本的純粹語言或名字語言而顯得殘缺與貧乏,無法完整直接地傳達。在<br />

這樣的語言困境之下,小說裡的人物不能將語言符號和其所指稱的事物<br />

直接完整地連結。他們只能以自己的觀點和熟悉的方式來理解所傳達的<br />

語言符號,而且在這樣的情況之下,他們也無法完全認知語言符號所指<br />

稱的事物。如此的語言難題,不只呼應了班雅明的「命名貧乏」,也間<br />

接指出,現代科學雖有較強的客觀性,但仍須藉由人的語言來傳達。在<br />

此條件下,科學內容也將受限於人的語言之不足,而無法達到全面完整<br />

認知的境界。<br />

四、神話性、惡與歧義<br />

從以上的分析討論可看出,小說在「命名貧乏」之下,其主要人物不論<br />

是在人際之間的情感上,或是在對現代科學的了解上,都面臨人的語言<br />

所造成的難題,因而陷入困境或無解的情況。所以班雅明在〈歌德的《擇<br />

屬親合》〉一文裡認為,小說裡的人物是「隸屬於一種規律體,它的肢<br />

體是苟活在無名字的規則下,也就是在一種厄運之下,使其生活的世界<br />

充滿著日蝕般的幽暗微光」(GS, I-1: 135)。在此,「命名貧乏」不只意<br />

味著由人的語言所引起的困境,也隱含著人在脫離「名字語言」後的普<br />

遍命運。 在〈關於語言本身與人的語言〉一文裡班雅明提到,「人脫離

純粹名字語言」後,人的語言變成了「喋喋不休」,這代表著:<br />

喋喋不休是創世後,人世間對善惡的詢問。神的園子裡有知識之樹的存<br />

在,不是因為它能提供關於善惡問題的解答,而是象徵對提問者的審判。<br />

(GS, II-1: 154)<br />

「對善惡的詢問」意味著人墮落犯罪後不再擁有語言本身的純粹,無法<br />

有直接完全的認知,因為「得知善惡是脫離名字」並造就「外在知識」<br />

(GS, II.1: 152-53)。在此,「喋喋不休」也意含著人把語言工具化,將<br />

它用來詢問分門別類後的善惡知識。而這一切乃始於人偷食智慧樹上的<br />

禁果,導致人的語言從「名字語言」降低至「喋喋不休」,形成「與善<br />

惡知識直接相關」的「判決之話 (das richtende Wort)」(GS, II-1: 153)。<br />

此「判決之話」的興起,是因為人墮落犯罪時,「名字永恆的純粹受到<br />

玷污」(GS, II-1: 153)。同時由人的「判決之話」所形成的判斷,遂成<br />

為法律的知識系統,其效力只侷限於人的語言之「抽象的傳達」與語言<br />

符號的「混亂」(GS, II-1: 154)之中。班雅明認為,「對提問者的審判」<br />

之起源在於原本的「名字語言」被轉變成人的語言知識,而這樣的轉變<br />

也代表著「法律之神話性起源的標記(Kennzeichen des mythischen<br />

Ursprungs des Rechts)」(GS, II-1: 154)。也就是人墮落犯罪後,遠離神<br />

的話語,將語言工具化,形成各類知識,並且以此企圖重構原本「名字<br />

語言」之直接傳達以及其完全認知的效力。然而這樣的神話性所隱含的<br />

正是人為的缺陷與不足,如同哈伯馬斯(Jürgen Habermas)在一篇評論<br />

班雅明的文章裡所言‥「神話所表明的是人在良善和公義的生命之道<br />

上,因其無可救藥的墮落,被定罪在赤裸生命和其倖存繁衍的循環中」<br />

(1972: 188)。<br />

在此,神話或神話性有其歷史哲學和語言哲學上的特殊意涵。就歷史哲<br />

學的層面而言,「神話性起源」所代表的是另一階段的「歷史時代和秩<br />

序的開始」(Hartung, 2000: 562),也就是以人的「判決之話」為基礎的<br />

歷史和法律秩序的起始。在此階段下,人遠離純粹的「名字語言」,開<br />

始了「語言精神在神恩上的衰敗(Verfall des seligen Sprachgeistes)」(GS,<br />

II-1: 153)。這也意味著在脫離了神的精神後,取而代之的是自然歷史中<br />

的消長力量,使人侷限於其自然的赤裸生命之生長與消逝的交替中。同<br />

時人的命運從此也受制於罪與不幸的定律下,如班雅明在一九二一年發<br />

表的文章〈命運與性格〉(Schicksal und Charakter)裡所寫:<br />

命運的法則,也就是不幸與罪(Unglück und Schuld),使法律成<br />

為人的尺度。若我們認為,在法律的脈絡下單單只是罪的問題而<br />

已,那將是大錯特錯。較確鑿的是,法律上每項罪的成立都是個不<br />

幸。基於對公義領域的混淆,法律的秩序被誤解為能勝過惡

(Dämonen)的勢力,並使自己長久維持下去。然而法律秩序只是<br />

人在惡的生存階段下的殘餘。(GS, II-1: 174)<br />

人的命運在不幸與罪之中,也就是〈關於語言本身與人的語言〉一文裡<br />

提到的「人脫離純粹的「名字語言」後的狀況,萬事以人的尺度為準,<br />

而法律即是這種人為尺度的代表。相對於神的話之完全絕對的明白與效<br />

力,人的法律並無絕對的效力來「勝過惡的勢力,並使自己長久維持下<br />

去」。因此,人在以法律秩序為主的「生存階段」或歷史時代下,是受<br />

制於「不幸與罪的全面性網絡」之中(Wolin, 1994: 51)。<br />

此外,就語言哲學的面向而言,神話或神話性所代表的,是人的語言成<br />

為「喋喋不休」或「判決之話」後,所呈現出來的歧義(Zweideutigkeit)。<br />

由此歧義衍生出來的作用與效力,如同法律的規定與秩序,有其原初的<br />

典型,在幾乎和〈歌德的《擇屬親合》〉同一時間書寫的文章〈對力的<br />

批判〉(Zur Kritik der Gewalt)裡,班雅明稱此典型為「神話性之力<br />

(mythische Gewalt)」(GS, II-1:197)。在此他認為「制定法律之力的 原<br />

初現象(Urphänomen rechtsetzender Gewalt)」(GS, II-1: 198)即在神話<br />

性之力中。因此,在執法的同時也就顯露出「法律的神話性歧義<br />

(mythische Zweideutigkeit der Gesetze)」(GS, II-1: 198)。在班雅明眼<br />

中,歧義就如他在《德語哀劇的起源》(Ursprung des deutschen<br />

Trauerspiels) 裡所說的,是「惡的烙印(Stigma der Dämonen)」(GS, I-1:<br />

288)。惡與歧義,兩者都代表人離開純粹的「名字語言」後所要遭遇到<br />

的困境。由此可看出,法律在其「神話性之力」下,是跟惡與歧義等同<br />

的。在這樣的條件下,法律並不「能勝過惡的勢力」,這也因此成為人<br />

在以法律秩序為主的「生存階段」下的不幸。<br />

以上述關於法律和神話性的思考為背景,班雅明在〈歌德的《擇屬親合》〉<br />

一文裡討論婚姻與愛情的關係。他認為婚姻「從未有法律上的辯解」,<br />

因為它在本質上是「愛情恆不變的表現」(GS, I-1: 130)。受法律規範下<br />

的婚姻往往並未符合此本質。在小說裡米特勒所扮演的和事佬角色,不<br />

時地捍衛由法律或社會規範的婚姻:<br />

誰跟我在婚姻上作對 …… 誰用話語,甚至用行動將這個具備道德規<br />

範性的社會基礎埋葬掉,就是在和我過不去。 …… 婚姻是所有文化<br />

的起始和高峰。它使粗魯的人變溫和,而教養甚好的人沒能比此有<br />

更好的機會來顯示自己的溫良。婚姻是不能潰散的,因為它帶來那<br />

麼多幸福,乃至於每個不幸相對於此都微不足道 。(HA, 6: 306)<br />

這種帶有道德規範,甚至律法強制性的婚姻觀點,在班雅明的眼裡是「站<br />

不住腳的人道原則以及暗淡虛假的法律直覺」(GS, I-1: 130)。此觀點下<br />

的婚姻是人為「體制(Institution)」(GS, I-1: 130)的一環,而體制、道

德或法律在此的共通點是人為尺度下的作為,充滿著缺陷與不足,同時<br />

也無法展現婚姻為「愛情恆不變的表現」之本質,因為法律本身即代表<br />

著歧義,同時也隱含著其受自然歷史影響下的衰敗。在此前提下,婚姻<br />

並非是恆久,反而是衰敗的。這也說明為何小說裡的已婚者,如艾都亞<br />

和夏洛特、伯爵和男爵夫人等,皆無法在體制或法律規範下有圓滿的婚<br />

姻,更別說在這樣的婚姻下得到或維持愛情。在此婚姻的衰敗中,班雅<br />

明所要探討的不是當事人的情感問題,而是法律或體制在決定婚姻該如<br />

何時,隱藏在其背後的神話性之力。所以,在〈歌德的《擇屬親合》〉<br />

裡他寫道:<br />

對作者而言,法律規範所構成的一切是他的作品中不可或缺的部<br />

份。但他不像米特 勒一樣以此為基礎來說明婚姻,而是要顯示出<br />

從婚姻的衰敗中所流露出來的那股力量 ,也就是法律的神話性之<br />

力,在此之中,婚姻不經由宣判,而是直接執行一項沉沒衰敗。正<br />

因如此,它的瓦解是腐敗的,因為這不是由最高層次的力量判定促<br />

成的。單單如此即是令人驚愕的不幸災禍,這也是婚姻在執行其沉<br />

沒衰亡上無法擺脫的恐怖懼怕。(GS, I-1: 130)<br />

班雅明認為,歌德的小說所要表達的,不是在道德與法律的規範下,出<br />

軌的婚姻是如何的悲慘不可收拾。相反的,小說的作者藉由對婚姻的衰<br />

敗和當事人無法善終的描寫,試圖挖掘出隱藏在婚姻衰敗背後的神話性<br />

之力以及其所代表之惡的勢力與衰亡之力。所以,小說裡艾都亞和歐緹<br />

利雅雙雙犧牲生命,並非因為他們破壞社會道德或違反法律規範下的婚<br />

姻秩序,而是因為他們無法擺脫人的命運中不幸與罪的法則,另言之,<br />

他們是完全受制於神話性之力的桎梏中。<br />

基於上述,班雅明在〈歌德的《擇屬親合》〉一文裡所持的觀點是‥小<br />

說「在婚姻瓦解中,使所有以人為主的本質毫無遁形,讓神話性成為小<br />

說中僅存的性質」(GS, I-1: 131)。這也意味著神話性才是小說的「事實<br />

內涵」,並且是以「穿著歌德時代的戲服,演出神話性影子戲」的方式<br />

表現出來(GS, I-1: 140-41)。另言之,小說裡的人物和情節,充滿著對<br />

神話性之惡與歧義的忽視與不自覺,這點可從小說裡的時代背景來說<br />

明。<br />

英國學者艾特金斯(Stuart Atkins)在他的論文裡指出,《擇屬親合》這<br />

部小說「幾近真實且精確地」反映歌德所處的十八世紀末、十九世紀初<br />

的年代(1980: 3)。就思想史的角度而言,這正是個受啟蒙運動影響,<br />

以理性思維為主的時代。在西方的文化與文明的發展史上,此時代背景<br />

代表「兩種層面的解放」:一方面是「去除舊有的限制」,另一方面是「新<br />

的可能性的釋放」(Vierhaus 1988: 11)。這裡所謂「舊有的限制」主要<br />

是指當時教會的權威對世俗的主宰而言。人的生活與文化必須屈服於教

會所主導認可的世界觀與生活價值。然而在啟蒙運動的潮流下,教會的<br />

權威不斷受到挑戰,因此不再擁有主導的地位,教會的影響力也隨之式<br />

微。在這樣的發展下,原本以宗教教義為主的世界觀和哲學思考,被人<br />

的理性思維所取代。而當時普遍存在的人生觀,也從原來較出世、盼望<br />

神的國度的觀點,轉換成以人為主並重視現世的觀點,如強調人對於自<br />

己生活的掌握、人對眼前幸福的維持和益處的追求等。啟蒙的思潮到了<br />

十八世紀更是達到高峰。卡西瑞爾(Ernst Cassirer)在其一九三二年出<br />

版的經典著作《啟蒙的哲學》(Die Philosophie der Aufklärung)裡認為,<br />

理性到了十八世紀已不再是被理解成「某種固定的內涵,不管是在知識<br />

上、原理上、或真理上」,而是被認為是「一種活力,一種力量,且此<br />

力量只有在它被發揮與作用時,才能完全地讓人了解」(16)。如此的理<br />

解,意含著自十八世紀以來,人在思想上的活躍、開放和主動。同時藉<br />

由此積極主動的理性思考,人不但確認自己的存在與價值,高度展現笛<br />

卡耳的「我思,故我在」的精神,並且進一步發展科學與實用技術,以<br />

便駕馭自然並抵擋其不可預期之力量。這同時也肯定了人為的成就,表<br />

現人定勝天的自信。在這樣的態度與思維下,有許多新的,以人為主的<br />

可能性,尤其是在科學技術領域上,因沒有了舊有的限制拘束,而能積<br />

極發展,日新月異。由此也確立了以科學理性為主的知識系統,奠定現<br />

代科學文明的基礎,並主導現代人的思考和認知的模式。<br />

上述的時代背景和思想觀點在歌德的小說《擇屬親合》裡表露無疑。讀<br />

者可輕易地讀出小說的人物在舉止言談中,充分顯示其文明的教養、啟<br />

蒙的自覺以及對科學技術的信賴和肯定。所以,當上尉來到艾都亞的莊<br />

園時,隨即將他自己的「書籍、文件和儀器整理擺好」(HA, 6: 260),<br />

並且馬上帶著必要的工具,為艾都亞的莊園測量繪圖‥<br />

上尉對這項測量工作非常熟練。他帶著必要的工具,馬上開始工<br />

作,並且指導艾都亞和幾位獵人跟農夫來幫忙 。他白天外出丈量,<br />

晚上和清晨勾勒輪廓與製圖,同時也很快地將繪好的藍圖上色與修<br />

飾。繪製在紙上的莊園宛如是個全新的藝術創作,栩栩如生,讓艾<br />

都亞對他的莊園的樣貌一目了然。他認為現在才認識了自己的莊<br />

園,似乎現在的它才是真正屬於他自己的 。(HA, 6: 260-61)<br />

上尉的測量繪圖代表著科學理性的思考與態度,同時也顯示出科學技術<br />

的進步所帶來的好處。這樣的優勢使上尉可以「指導」別人。在科學技<br />

術的應用下,艾都亞能夠「認識了自己的莊園」,並且感覺到「繪製在<br />

紙上的莊園」是「真正屬於他自己的」。這樣的認知過程隱含著對「事<br />

物的熟知是藉由理性式的接受習得而來」(Konrad 1995: 142),充份顯<br />

示出自十八世紀以來,啟蒙與科學理性的思維主導了西方世界對知識的<br />

習得與應用。

不只是上尉藉由測量繪圖展現其接受文明教養的優越與進步,小說裡其<br />

他人物在莊園裡聚會讀書,樂器演奏,園藝造景以及地景空間的改建等<br />

都顯示他們在人為文化上的先進與愜意,而且展現了他們在駕馭大自然<br />

上的自信。這也透露出小說人物接受啟蒙的影響,不受外來拘束,自由<br />

地決定自己的生活。然而如此文明的教養與啟蒙的自覺,卻是籠罩在更<br />

大的自然力量的陰影之下。所以,莊園裡為造景所築的堤防塌陷了,人<br />

工湖的湖水成為惡水,溺死了艾都亞和夏洛特的新生兒。小說裡的人物<br />

以為他們是自由的,可以沒顧忌地主宰任何事物。然而文明和啟蒙所帶<br />

來的進步與優越,使小說裡的人物以為回到了純粹「名字語言」的狀況,<br />

可以有直接清楚且完整的認知。但是他們忽略了其真正所處的歷史階段<br />

是以法律秩序為主,充滿著神話性之力的惡與歧義。這其實是人的語言<br />

脫離「名字語言」,變成了「喋喋不休」後的情況。在此之下,小說人<br />

物的生命與言行無法超越由神話性之力而來的沉沒衰敗。他們因啟蒙的<br />

影響而在言行思考上所展現的自信與優越,是華麗的「歌德時代的戲<br />

服」,真正發生在他們身上的其實是充滿惡與不祥的「神話性影子戲」。<br />

另外,班雅明認為,小說裡死亡的不幸,尤其是艾都亞與夏洛特的新生<br />

兒之死亡,並不能歸咎於道德上的過錯,因為這是:<br />

與生俱來的罪惡。人進入此罪惡不是因為其行動與決心,而是因為<br />

遲疑與逸樂。在不注意人本身的條件下,人受制於自然的力量而敗<br />

壞,自然生命因人不再與更高層次的生命相結合而無法保守其純真<br />

時,此不再清白的自然生命將會把更高層次的生命拉向更低的層<br />

次。雖然人的一舉一動沒有違反道德規範,但隨著人裡面超越自然<br />

的生命消逝,其自然生命將變成罪。這一切乃是因為現在人的自然<br />

生命與赤裸生命(bloßes Leben)相結合,而此赤裸生命在人身上<br />

的表現即是罪。它所招致的不幸,是人無法逃避的。(GS, I-1: 139)<br />

小說裡的人物在啟蒙進步的外衣下,因「不再與更高層次的生命相結<br />

合」,事實上是陷入「赤裸生命」, 6 也就是罪的狀態。另言之,神話性<br />

之力下的惡與歧義,以及由此而來人所要遭遇到的不幸之命運,不會因<br />

為啟蒙的開放與科學的進步,而被征服並消失於無形,反倒是因與「赤<br />

裸生命」結合,重新出現在人的生命與生活中。所以,啟蒙雖然在表面<br />

6 班雅明的「赤裸生命」是指人的血肉之軀在罪之下的生命。在〈對力的批判〉一文裡班<br />

雅明認為,「罪之顯著的承載體是赤裸生命」(GS, II-1: 202)。在這篇文章裡,「赤裸<br />

生命」是相對應於「生命的神聖 (Heiligkeit des Lebens」(GS, II-1: 201),所指的是在<br />

與神緊密結合狀態下之人的生命。這是有別於阿岡本(Giorgio Agamben)的《聖者》(Homo<br />

sacer)一書中的「裸命(das nacktes Leben)」,所指的是人的生命中,在去除掉所有外<br />

在形式與意義後,所存留下來的基本部分。阿岡本在他的書中所著重的是「裸命的政治<br />

化」,因為由此可看出西方形而上學的基本結構,而且傳統上西方的政治理論與實踐也<br />

忠於此基本結構(Agamben 2002: 18)。

上所呈現的是正面與進步,但因神話性之力的緣故仍是負面與倒退的。<br />

這樣的觀點在班雅明完成〈歌德的《擇屬親合》〉一文後的二十年,成<br />

為阿多諾(T.W. Adorno)與霍克海姆(M. Horkheimer)在他們合著的<br />

《啟蒙的辯證》(Dialektitk der Aufklärung)裡重要的論點。 7 對這兩位<br />

法蘭克福學派的主要代表人物而言,神話是「進入了啟蒙」,而且啟蒙<br />

如「獨裁者」般控制著人(1988: 15)。對於科學理性與科技的進步,阿<br />

多諾與霍克海姆持與班雅明類似的看法:<br />

機械的發展轉變成控制機器,使得科技與社會趨向緊密結合,達到<br />

對人全面的掌握。對於落後於此趨勢的事物而言,並不表示在它們<br />

之中完全毫無真理。相反的,所有的事物每次在適應進步之力的同<br />

時,所涉及的不只是這進步之力,另還有退步的形成。受此影響的<br />

不是失敗的進步,反而是成功的進步,因為此退步的形成會將成功<br />

的進步引導至其本身的相反面。所以,勢不可擋的進步,其厄運是<br />

勢不可擋的退步。(1988: 42)<br />

如同班雅明對《擇屬親合》的看法,阿多諾與霍克海姆在他們的書裡也<br />

認為,啟蒙與科學的進步,無法讓人完全抵擋更大的無可抗拒之力。因<br />

此,在歌德的小說裡所描寫的現象,如婚姻之瓦解、人物的死亡、人為<br />

建設的缺失與大自然力量的反撲等,都表達出人在啟蒙與理性的自信<br />

下,不自覺其光明面背後的缺陷,進而忽略神話性之力的惡與岐義。所<br />

以在班雅明的詮釋下,《擇屬親合》這部小說不只上演著「神話性影子<br />

戲」,同時也是另類的「啟蒙的辯證」。<br />

五、結 語<br />

在歌德的小說《擇屬親合》裡,一對戀人的愛情悲劇導因於對語言符號<br />

或名字的任意性解讀甚至是誤讀。小說的人物在討論「擇屬親合」這個<br />

原本屬於自然科學的專有名詞時,因語言在使用時所產生的衍異性與不<br />

確定性,而導致各說各話的情形,甚至引申解讀為小說人物之間的愛情<br />

關係。這樣的語言問題正反映了班雅明在〈關於語言本身與人的語言〉<br />

一文裡的想法‥人的語言在脫離純綷的名字語言後,變成了「眾多」<br />

(Vielheit)與「混亂」(Sprachverwirrung)(GS, II.1: 154)的情況。從<br />

此人的命運是在罪與不幸之中,而這樣的命運是充滿著神話性之力的惡<br />

7 德國學者林特納(Burkhardt Lindner)在他的論文裡指出,班雅明在此關於神話與現代市<br />

民社會的討論,影響後來阿多諾(T.W. Adorno)與霍克海姆(M. Horkheimer)所著的《啟<br />

蒙的辨證》(Dialektik der Aufklärung)。林特納認為‥「《啟蒙的辨證》試著把班雅明<br />

早期對神話與市民社會相關連的歷史經驗挖掘出來,並且納入對市民社會的興起與衰敗<br />

的反思上」(1981: 40)。

與歧義。小說中關於人的事實如愛情、婚姻、語言、科學與技術等都有<br />

悲慘不良的後果,然而這些和人為相關的事實正是反映了忽視神話性之<br />

力的情況。對班雅明而言,這種對神話性之力的惡與歧義的反映才是小<br />

說真正的「事實內涵」。這樣的「事實內涵」反而更能表達如下的真實‥<br />

人與純粹語言的關係,人的命運在脫離純粹語言後的展現。在這樣的理<br />

解之下,「真實內涵」正如班雅明所言,是真正「緊密且不著痕跡地與<br />

文藝作品的事實內涵相結合」。如此,評論才是真正從「事實內涵」中<br />

挖掘出「真實內涵」。<br />

引用書目<br />

Adorno, Theordor W., and Horkheimer, Marx. Dialektitk der Aufklärung.<br />

Philosophische Fragemente. 1944. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1988.<br />

Agamben, Giorgio. Homo sacer. Die souveräne Macht und das nachte Leben.<br />

1995. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2002.<br />

Atkins, Stuart. “Die Wahlverwandtschaften: Novel of German Classicism.”<br />

The German Quarterly 53.1 (1980): 1-45.<br />

Benjamin, Walter. Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp,<br />

1972-1989.<br />

Bolz, Norbert. “Die Wahlverwandtschaften.” Goethe Handbuch Bd. 3<br />

Prosaschriften. Ed. Bernd Witte & Peter Schmidt. Stuttgart: Metzler,<br />

1997. 152-86.<br />

Cassirer, Ernst. Die Philosophie der Aufklärung. 1932. Hamburg: Felix Meiner,<br />

1998.<br />

Goethe, Johann Wolfgang von. Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden.<br />

München: C.H. Beck, 1981.<br />

Habermas, Jürgen. “Bewußtmachende oder rettende Kritik: Die Aktualität<br />

Walter Benjamins.”Zur Aktualität Walter Benjamins. Ed. Siegrid Unseld.<br />

Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1972. 173-223.<br />

Hartung, Günther. Mythos. Benjamins Begriffe, zweiter Band. Ed. Michael<br />

Opitz & Erdmut Wizisla. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000. 552-72.<br />

Hörisch, Jochen. “Die Dekonstruktion der Sprache und der Advent neuer<br />

Medien in Goethes ‘Wahlverwandtschaften’.”Merkur 52 (1998): 826-39.<br />

Konrad, Susanne. Goethes “Wahlverwandtschaften”und das Dilemma des<br />

Logozentrismus. Heidelberg: C. Winter, 1995.<br />

Lindner, Burkhardt. “Goethes ‘Wahlverwandtschaften’und die Kritik der<br />

mythischen Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft.” Goethes<br />

Wahlverwandtschaften: kritische Modelle und Diskursanalysen zum<br />

Mythos Literatur. Ed. Norbert Bolz. Hildesheim: Gerstenberg, 1981.<br />

23-44.

Lupton, Christina. “Naming the Baby: Sterne, Goethe, and the Power of the<br />

Word.” Modern Language Notes 118 (2004): 1213-36.<br />

Mittermüller, Christian. Sprachskepsis und Poetologie. Goethes Roamne “die<br />

Wahlverwandtschaften”und “Wilhelm Meisters Wanderjahre”. Tübingen:<br />

Max Niemayer, 2008.<br />

Pörksen, Uwe. “Goethes Kritik naturwissenschaftlicher Metaphorik und der<br />

Roman ‘Die Wahlverwandtschaften’.”Jahrbch der deutschen<br />

Schillergesellschaft 25 (1981): 185-315.<br />

Schlaffer, Heinz. “Namen und Buchstaben in Goethes<br />

‘Wahlverwandtschaften’.” Goethes Wahlverwandtschaften: kritische<br />

Modelle und Diskursanalysen zum Mythos Literatur. Ed. Norbert Bolz.<br />

Hildesheim: Gerstenberg, 1981. 211-29.<br />

Vierhaus, Rudolf. “Aufklärung als Emanzipationsprozeß.”Aufklärung als<br />

Prozeß. Ed. Rudolf Vierhaus. Hamburg: Felix Meiner, 1988. 9-17.<br />

Vogl, Joseph. Nomos der Ökonomie. “Steuerungen in Goethes<br />

‘Wahlverwandtschaften’.” Modern Language Notes 114.3 (1999):<br />

503-27.<br />

Wolin, Richard. Walter Benjamin: An Aesthetic of Redemption. Berkeley: U of<br />

California P, 1994.

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表<br />

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值(簡<br />

要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性)、是否適合在學術期刊<br />

發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等,作一綜合評估。<br />

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估<br />

V 達成目標<br />

□ 未達成目標(請說明,以 100 字為限)<br />

□ 實驗失敗<br />

□ 因故實驗中斷<br />

□ 其他原因<br />

說明:<br />

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形:<br />

論文:V 已發表 □未發表之文稿 □撰寫中 □無<br />

專利:□已獲得 □申請中 □無<br />

技轉:□已技轉 □洽談中 □無<br />

其他:(以 100 字為限)

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面,評估研究成果之學術或應用價值(簡<br />

要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性)(以 500 字為限)<br />

本研究內容與原本的計畫大致相符合,但因時間有限,仍有一些重要的部分必須割<br />

捨。雖然如此,仍達成原先預定發表一篇學術論文的目標,刊登於 2010 年 6 月出版<br />

的《中外文學》(THCI-Core 的期刊)。對學術界的價值主要有‥<br />

1. 介紹和分析班雅明的著作中較艱澀的文本,拓展班雅明研究的面向與範圍。<br />

2. 在國內首次有關於歌德的小說《擇屬親合》的學術研究並有論文發表。<br />

3. 在歐美學界已有相當研究歷史的作品或著作,但在國內較少人關注的情況可改<br />

善。<br />

透過本研究以及相關論文的發表,可提供給國內對班雅明有興趣的學者一個參考,<br />

尤其本研究參考許多德文原典,對以大多數透過英文翻譯為主的國內學者而言,相<br />

信有一定程度的助益。另外對德語文學界而言,本研究計畫在經典德語文學作品的<br />

研究上,進行了扎根工作,藉此可鼓勵有興趣的學者或後輩在學的學生從事相關的<br />

研究。