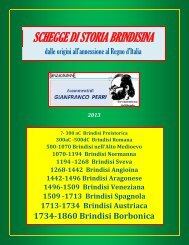

Brindisi nel constesto della storia

Perché non “raccontare” la storia di Brindisi nel contesto della storia? E così facilitare ai lettori interessati a meglio orientarsi nella oggettivamente complessa articolata e comunque densissima e avvincente storia plurimillenaria della città? È nata così questa proposta: chiara, semplice e schematica; un testo in due colonne parallele; sulla colonna di sinistra il “contesto della storia” e su quella di destra la “storia di Brindisi”. Due testi di fatto del tutto separati: ognuno dei due da poter essere letto in maniera del tutto indipendente dall'altro. L’idea è che si possa scorrere la storia di Brindisi e, nel momento in cui lo si ritenga opportuno e utile, o necessario per meglio recepire o valorizzare quella storia, si possa al contempo consultare il contesto storico in cui quella storia di Brindisi trascorse. D'altra parte, anche se incredibile, esistono solo due o tre libri sulla Storia di Brindisi, dalle origini ad oggi, e tutti sono oltremodo datati, nonché non più disponibili.

Perché non “raccontare” la storia di Brindisi nel contesto della storia? E così facilitare ai lettori interessati a meglio orientarsi nella oggettivamente complessa articolata e comunque densissima e avvincente storia plurimillenaria della città?

È nata così questa proposta: chiara, semplice e schematica; un testo in due colonne parallele; sulla colonna di sinistra il “contesto della storia” e su quella di destra la “storia di Brindisi”. Due testi di fatto del tutto separati: ognuno dei due da poter essere letto in maniera del tutto indipendente dall'altro. L’idea è che si possa scorrere la storia di Brindisi e, nel momento in cui lo si ritenga opportuno e utile, o necessario per meglio recepire o valorizzare quella storia, si possa al contempo consultare il contesto storico in cui quella storia di Brindisi trascorse. D'altra parte, anche se incredibile, esistono solo due o tre libri sulla Storia di Brindisi, dalle origini ad oggi, e tutti sono oltremodo datati, nonché non più disponibili.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forse il simbolo più evidente del miracolo economico<br />

e <strong>della</strong> trasformazione dell’Italia, <strong>nel</strong>la popolazione,<br />

<strong>nel</strong>le istituzioni e <strong>nel</strong>la politica, fu la modifica fisica<br />

del territorio, la quale avvenne in modo<br />

straordinariamente rapido, con le campagne<br />

abbandonate e le città cresciute a macchia d’olio,<br />

senza però alcun criterio urbanistico razionale.<br />

Il balzo in avanti dell’Italia con la seconda metà del<br />

XX Secolo fu strabiliante e investì la vita materiale, i<br />

costumi e la stessa mentalità dell’intera popolazione:<br />

- Il reddito nazionale lordo che <strong>nel</strong> 1950 era intorno<br />

agli 8.000 miliardi di lire raggiunse <strong>nel</strong> 1985 i<br />

623.000 miliardi.<br />

- La speranza di vita alla nascita degli uomini passò<br />

dai 63 anni del 1951 ai 73 degli anni ‘90, e quella<br />

delle donne dai 67 agli 80 anni.<br />

- Il consumo annuo pro capite di carne bovina passò<br />

dai 9,7 Kg negli anni ’50 ai 26,4 Kg a fine degli ‘80.<br />

- La produzione agricola crebbe in modo<br />

esponenziale: il frumento passò da una media annua<br />

di circa 83 milioni di quintali l’anno negli anni ’50, a<br />

circa 90 milioni alla fine degli ‘80, gli agrumi da 11<br />

a 32 milioni, la frutta in generale da 28 milioni a<br />

oltre 62.<br />

- L’aumento <strong>della</strong> produzione industriale fu quello più<br />

spettacolare: la siderurgia passò da una media<br />

annua di 5.360.000 quintali di acciaio negli anni ’50,<br />

a oltre 25 milioni di quintali alla fine degli ‘80. Negli<br />

stessi anni, l’industria automobilistica aumentò la<br />

sua produzione da 208.000 vetture l’anno a più di<br />

1.800.000: <strong>nel</strong> 1989, esistevano oltre 45 vetture ogni<br />

cento abitanti, un parco largamente superiore a 26<br />

milioni di unità, quasi la metà <strong>della</strong> popolazione.<br />

E con il benessere giunsero in Italia, naturalmente e<br />

giustamente, anche le proteste, quelle studentesche e<br />

quelle operaie, che a tratti finirono per coincidere e<br />

per confondersi... confondendo, aimè, molti… troppi!<br />

La protesta studentesca esplose <strong>nel</strong> mondo intero a<br />

metà degli anni ’60, involvendo, seppure in modo<br />

differente, i paesi dell’Europa Occidentale e Orientale,<br />

gli Stati Uniti, il Sudamerica e il Giappone.<br />

In Italia, le ragioni <strong>della</strong> protesta studentesca,<br />

iniziata <strong>nel</strong> 1968 sull’eco del maggio francese, si<br />

focalizzarono inizialmente sull’arretratezza <strong>della</strong><br />

stessa istituzione scolastica rispetto alla<br />

scolarizzazione di massa dei tempi nuovi: gli studenti<br />

universitari passarono da 220.000 <strong>nel</strong> 1951 a 550.000<br />

<strong>nel</strong> 1968. Per la prima volta il mondo giovanile si<br />

presentò come un mondo a sé stante e il conflitto tra<br />

gli studenti e l’establishment universitario e politico<br />

assunse contorni generazionali, oltre che di classe.<br />

E anche se ci fu qualche timida riserva da parte dei<br />

politici collocati più a sinistra, che pur apprezzando i<br />

numerosi posti di lavoro che l’impianto avrebbe<br />

assorbito manifestarono scetticismo sull’annunciato<br />

contagio lavorativo alle piccole imprese, in genere i<br />

meridionalisti non sollevarono obiezioni di fondo e<br />

anzi clamarono al progresso che stava finalmente<br />

arrivando al Sud sull’onda petrolchimica.<br />

Aldilà delle analisi economiche e delle riflessioni di<br />

carattere politico, l’installazione del petrolchimico<br />

proiettò la città e la sua provincia <strong>nel</strong> contesto del<br />

processo di industrializzazione del paese e stravolse<br />

comunque la realtà brindisina. Una realtà periferica<br />

e arretrata, che fino a quel momento aveva con<br />

insistenza cercato per lungo tempo, senza però<br />

trovarla, una propria identità <strong>nel</strong>l’ammodernamento<br />

dell’agricoltura, <strong>nel</strong>lo sviluppo per sé dei traffici<br />

commerciali e <strong>nel</strong>le strategie militari dei vari<br />

governi.<br />

L’insediamento <strong>della</strong> Motecatini a <strong>Brindisi</strong> fu quindi<br />

conseguenza di scelte compiute dall’alto e<br />

rispondenti all’avvento <strong>della</strong> società industriale in<br />

Italia e alla logica dell’integrazione del paese <strong>nel</strong><br />

sistema economico mondiale.<br />

E <strong>Brindisi</strong>, con tale insediamento assunse<br />

un’identità industriale: un’identità evidentemente<br />

imposta, anche se allo stesso tempo, e comunque,<br />

ben accettata da quasi tutti i <strong>Brindisi</strong>ni di allora.<br />

Nel primo anno di funzionamento vennero lavorate<br />

1.500.000 ton<strong>nel</strong>late di petrolio, producendo<br />

propilene, etilene, butadiene e altro. Per completare<br />

il ciclo produttivo vennero sottoposte a elettrolisi<br />

200.000 ton<strong>nel</strong>late di salgemma provenienti dalle<br />

miniere siciliane, da cui si ricavarono cloro e soda<br />

caustica, mentre dal mare fu estratto il bromo.<br />

Inizialmente il complesso fece capo a due distinte<br />

società, ovvero la Montecatini e la Polymer: la prima<br />

possedeva gli impianti dell’area petrolifera e la<br />

seconda quelli per la produzione del policloruro di<br />

vinile. Le due società si fusero <strong>nel</strong> 1968 e l'intero<br />

complesso petrolchimico di <strong>Brindisi</strong> passò sotto la<br />

direzione <strong>della</strong> Montedison, con un’unica gestione.<br />

Nel 1964, a lavori d’installazione completati e a due<br />

anni dall'avviamento, il numero totale di dipendenti,<br />

principalmente operai, si assestò sui 4.550, ai quali<br />

se ne aggiunsero all’incirca altri 3.000 delle imprese<br />

appaltatrici che si occuparono sostanzialmente di<br />

manutenzione, costituendo questi ultimi, quasi per<br />

intero, l’indotto, che finalmente restò<br />

insoddisfacente perché molto inferiore alle<br />

ottimistiche previsioni iniziali, deludendo così tutte<br />

le aspettative.<br />

168