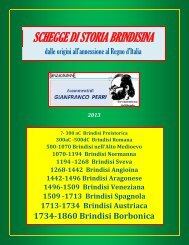

Brindisi nel constesto della storia

Perché non “raccontare” la storia di Brindisi nel contesto della storia? E così facilitare ai lettori interessati a meglio orientarsi nella oggettivamente complessa articolata e comunque densissima e avvincente storia plurimillenaria della città? È nata così questa proposta: chiara, semplice e schematica; un testo in due colonne parallele; sulla colonna di sinistra il “contesto della storia” e su quella di destra la “storia di Brindisi”. Due testi di fatto del tutto separati: ognuno dei due da poter essere letto in maniera del tutto indipendente dall'altro. L’idea è che si possa scorrere la storia di Brindisi e, nel momento in cui lo si ritenga opportuno e utile, o necessario per meglio recepire o valorizzare quella storia, si possa al contempo consultare il contesto storico in cui quella storia di Brindisi trascorse. D'altra parte, anche se incredibile, esistono solo due o tre libri sulla Storia di Brindisi, dalle origini ad oggi, e tutti sono oltremodo datati, nonché non più disponibili.

Perché non “raccontare” la storia di Brindisi nel contesto della storia? E così facilitare ai lettori interessati a meglio orientarsi nella oggettivamente complessa articolata e comunque densissima e avvincente storia plurimillenaria della città?

È nata così questa proposta: chiara, semplice e schematica; un testo in due colonne parallele; sulla colonna di sinistra il “contesto della storia” e su quella di destra la “storia di Brindisi”. Due testi di fatto del tutto separati: ognuno dei due da poter essere letto in maniera del tutto indipendente dall'altro. L’idea è che si possa scorrere la storia di Brindisi e, nel momento in cui lo si ritenga opportuno e utile, o necessario per meglio recepire o valorizzare quella storia, si possa al contempo consultare il contesto storico in cui quella storia di Brindisi trascorse. D'altra parte, anche se incredibile, esistono solo due o tre libri sulla Storia di Brindisi, dalle origini ad oggi, e tutti sono oltremodo datati, nonché non più disponibili.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il ‘’riaprimento’’ del porto di <strong>Brindisi</strong> <strong>nel</strong> 1778<br />

Ferdinando IV di Borbon, probabilmente non fu un<br />

grande re come lo fu suo padre, ma ebbe l’enorme<br />

merito di aver soccorso e di fatto salvato <strong>Brindisi</strong>,<br />

preoccupandosi del riaprimento del suo porto e<br />

insistendo <strong>nel</strong> tentativo di far completare l’opera.<br />

Nel 1775, infatti, Ferdinando IV inviò a <strong>Brindisi</strong> due<br />

ingegneri, i più rinomati del regno per le opere<br />

idrauliche, con il compito di determinare i<br />

provvedimenti necessari al risanamento del porto e<br />

dell’intera città: Vito Caravelli, professore di<br />

matematica, e Andrea Pigonati, tenente colon<strong>nel</strong>lo<br />

del genio. I due ingegneri fecero gli studi del caso e<br />

compilarono i progetti che sottoposero al re: le loro<br />

proposte furono approvate e ritornarono a <strong>Brindisi</strong><br />

per attuare quanto progettato.<br />

«… Nell’anno 1776, quando Andrea Pigonati dette<br />

principio ai lavori di riapertura del canale che<br />

comunicava il porto esterno con quello interno, le<br />

paludi al centro del passaggio nei momenti di alta<br />

marea si ricoprivano con 25 centimetri d’acqua,<br />

mentre nei momenti di bassa marea le acque<br />

scomparivano del tutto e le secche rimanevano<br />

scoperte fino a 50 centimetri in alcuni punti. A<br />

stento, e solamente <strong>nel</strong>le alte maree, si poteva<br />

passare per il canale con una barchetta, e il porto<br />

interno era un lago stagnante dove potevano<br />

navigare solo le barchette e i lontri.<br />

I lavori iniziarono il 4 marzo e il 28 approdò <strong>nel</strong><br />

porto una polacca proveniente da Napoli, carica di<br />

vari attrezzi e legnami destinati all’opera.<br />

I lavori avanzarono tra varie difficoltà, non ultima<br />

quella dell’insufficienza e dell’impreparazione <strong>della</strong><br />

mano d’opera locale, per cui si dovette ricorrere<br />

anche ai lavoratori forzati: <strong>nel</strong>l’aprile del 1777<br />

giunsero a <strong>Brindisi</strong> i regi sciabecchi con cento forzati<br />

e il 26 dicembre ne giunsero altri duecento.<br />

A causa <strong>della</strong> poca disponibilità di grosse pietre<br />

necessarie all’esecuzione del progetto, oltre a<br />

cavarle dall’isola angioina, Pigonati pensò bene di<br />

utilizzare i ruderi di vecchie costruzioni. E così<br />

dispose la demolizione di alcune vecchie case site in<br />

prossimità di Porta Reale e probabilmente impiegò<br />

anche dei grossi blocchi residui <strong>della</strong> stessa porta e<br />

le pietre <strong>della</strong> già diruta torretta angioina di levante<br />

che era stata fabbricata per l’operazione <strong>della</strong> catena<br />

di chiusura del canale.<br />

Poi, le fondamenta delle torri angioine rimasero<br />

sommerse su quella secca che fu denominata ‘’secca<br />

angioina’’ e che fu in tempi recenti eliminata con<br />

l’uso di mine…» ‐F. A. Cafiero‐<br />

105