ATTIVITA' FISICA ADATTATA - WikiMotorio

ATTIVITA' FISICA ADATTATA - WikiMotorio

ATTIVITA' FISICA ADATTATA - WikiMotorio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA PATOLOGIA NON HA MAI UN SOLO SINTOMO ES. DIFFICOLTÀ RELAZIONALIE COMPORTAMENTALI NELLE FORME ATETOSICHE (il b./ragazzo intelligente che reagiscemale all'incapacità di controllo motorio) di fatto c'è disarmonia generalizzata che ha effetto ditrascinamento in altre zone: la lesione avvenuta in una zona, colpisce le funzioni di quella zona e diquelle limitrofe per trascinamento.• RITARDO MENTALE cause come paralisi cerebrale, si misura mediante batterie di test Q.I. (etàcronologica/età mentale) o tecniche raffinate di osservazione. Può essere LIEVE (Q.I. fino a 70), MODERATO(55), GRAVE (40), GRAVISSIMO(- DI 40).Il ritardo mentale fa riferimento a tre aree:• DANNO NEUROPSICOLOGICO → DIFASIEDISLESSIE, DISGRAFIE, DISCALCULIEDISPRASSE• DANNI al SNC → PARAPLEGIA, EMILPEGIA, TETRAPLEGIADIFETTI DELLA SENSIBILITÀ PERIFERICADEFICIT SENSORIALI→ ACUSIA, IPOACUSIA, CECITÀ, IPOVISIONE• MALATTIE GENETICHE → TRISOMIA 21, SINDROME DELL'X FRAGILE, FOCOMELIAAltri deficit:DANNO PER AMPUTAZIONEDEFICIT DEL COMPORTAMENTORITARDO GENERALIZZATO NELLO SVILUPPO → sedersi, camminare, parlare...DISTURBI O RITARDO DELL'APPRENDIMENTO → dislessia, disgrafia, discalculia, ormai non piùtrattate come handicap.DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE → riguardano la capacità di iniziare, mantenere e terminare unacomunicazione, in particolare mantenere il “Topic” dell’argomento. A questi sono collegati i vari disturbi più di tipoverbale disturbi: fonologico, semantico-lessicale, morfo –sintattico, pragmatico.CENNI GENERALI DI METODOProblemi e difficoltà: ricordarsi della limitazione e adattare il proprio intervento e la propriacomunicazione di conseguenza. Nell’interazione educativo-motoria necessità di valutarecostantemente la situazione, accorgersi in tempo reale delle difficoltà e trovare soluzionirapidamente. → soprattutto all’inizio del lavoro con un soggetto disabile è indispensabile valutare econoscere le sue condizioni fisico-motorie (batterie di test, giochi strutturati), ma anche aspetti qualiil suo modo di comunicare, la suo stile cognitivo (come apprende, come comprende), la suareazione alle difficoltà, la sua motivazione… utilizzare molto tempo per l’analisi della situazioneiniziale, anche attraverso l’osservazione il più possibile sistematica (oggettiva, ripetibile,programmata cioè eseguita con l’intenzione primaria di analizzare una determinata abilità ocomportamento, strutturata), occasionale (annotando osservazioni fatte in un’attività nonprogrammata per quello scopo), marginale (eseguita in situazione di libertà da parte del soggetto,ma su aspetti previsti). La riflessione sull’osservazione, registrata sistematicamente, permette diadeguare meglio l’attività alle risposte della persona e in caso di handicap grave di cogliere icosiddetti segnali di normalità (comportamenti e abilità latenti, non espresse dal disabile, spesso peradeguarsi al modello di sé che gli rimanda la società, ma che fanno parte del suo patrimoniopersonale e possono essere fonte di sviluppo per lui).La conoscenza della persona e delle caratteristiche del suo “modo di funzionare” richiede unaricerca iniziale di informazioni che possiamo raccogliere anche tramite chi la conosce.6 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

• Indicazioni metodologiche di attività con persone con ritardo cognitivoNecessità di scomporre il movimento complesso in movimenti più semplici (gradualità efacilitazione), proporre l’apprendimento dei singoli movimenti e poi concatenamento degli stessifino all’esecuzione completa (necessaria la capacità di trasformazione dei movimenti, con personecon difficoltà coordinative questo lavoro può richiedere tempi molto lunghi).INDICAZIONE DI METODO: non aver paura di fermarsi e cambiare l’attività, la proposta o lamodalità se ci si accorge che quanto programmato non funziona, attenzione alla nostra ansia daprestazione, a causa della quale possiamo infilare una serie d’errori continua.Fare sempre lo sforzo di previsione delle situazioni secondo le attività programmate e dianticipazione dei problemi con relative soluzioni. Questo ci permette di acquisire la giusta “formamentis” per adeguare in tempo reale l’attività all’insorgere dei problemi.Prestare un costante monitoraggio dell’andamento della lezione, per apportare i necessariadattamenti.Prestare molta attenzione al nostro modo di comunicare, ricordiamo che in una relazione noi semprecomunichiamo anche il nostro stato emotivo, e maggiore è la vicinanza con il soggetto, maggiore èl’incidenza di questa comunicazione, la quale può facilitare o limitare l’andamento dell’attività. Lepersone con le quali lavoriamo percepiscono soprattutto la nostra disponibilità alla relazione ed allacondivisione del percorso, sia esso educativo, riabilitativo, ricreativo..., con conseguente apertura ochiusura da parte loro.È bene porsi alla stessa “altezza fisica e comunicativa” per stabilire un’interazione positiva.Attenzione anche al contesto e alla relazione nostra e del soggetto con le altre persone presenti.Secondo la teoria dell’approccio sistemico la persona è in costante relazione con il contesto nelquale si trova, come immerso in una rete di relazioni, per cui il comportamento personale è sempremediato dal comportamento di chi sta intorno e dall’ambiente e può variare al variare dell’ambientestesso. Ma il contesto relazionale tende a mantenersi nella sua economia e nel suo equilibrio, per cuila variazione comportamentale di una delle componenti determina la necessità di variazione dellealtre, che inconsciamente tenderanno invece a far riacquistare e mantenere il comportamentooriginario a chi ha indotto il cambiamento. Esaminare le situazioni da questo punto di vista puòspesso spiegare perché persone con malattie psichiche, che inizialmente si mostrano sensibili avariazioni ed adeguamenti positivi del comportamento, sembrano poi regredire inspiegabilmentedopo qualche tempo, o perché alcuni gruppi lavorano efficacemente in certe condizioni contestuali(ambiente, insegnante...) e non in altre.Rispettare i tempi di apprendimento e di esecuzione personali che in molti casi possono esseremolto lunghi. Spesso, per questo, le proposte di attività di una lezione per disabili sono di numeroinferiore alla norma.Stimulus-shaping: (dissolvenza dello stimolo) fornire uno stimolo con alta frequenza e contatto,gradualmente poi ridurre lo stimolo ed il controllo per arrivare all’esecuzione autonoma.Dare sempre una motivazione per l’esecuzione di un compito motorio, posso agire ad esempio sugliinteressi della persona, sulle sue preferenze, sulla sua capacità d’imitazione e di emulazione,utilizzare il gioco…se non ci sono limiti alla capacità di comprensione posso anche motivareverbalmente la proposta.La combinazione dei movimenti aumenta sempre il carico coordinativo di una proposta. Neisoggetti con limitazioni nella capacità cognitiva di generalizzazione tale carico è maggiore. Essi,7 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

poi, appreso un comportamento in un contesto non sono in grado di ripeterlo se cambiano lecondizioni.Ricordiamo che la memoria motoria è più forte di quella cognitiva, per cui dove non arriva il lavoromentale, può arrivare quello motorio.AUTISMO è una deformazione del Ritardo generale dello sviluppo in cui sono alterate 1) lacomunicazione verbale e non, 2) le capacità sociali di stabilire rapporti significativi, 3)l'attività immaginativa. L'autistico da piccolo non tende le braccia verso la mamma.Probabilmente al bimbo autistico molto piccolo è mancato un incontro, spesso per causa sua,a volte della madre, o di entrambi. (Leggi FIABA DI ANDERSEN LA REGINADELLE NEVI bimbo presonel ghiaccio)L'autismo non è ancora stato compreso, ha cause molteplici per cui si dovrebbe parlare di autismi. Ildisturbo autistico è conclamato entro i primi 3 anni, l'esordio dei segni verso il 30° mese:→ mancanza di comportamenti non verbali (contatto oculare, espressioni mimico-facciali, gestuali.È come se il b. abbia paura di guardare gli occhi dell'altro perchè lo sguardo uccide. Ha lo sguardoterrificante, che riduce a niente).→ incapacità di relazione coi coetanei rispetto al proprio livello di sviluppo.→ mancanza di condivisione spontanea delle esperienze.→ grave menomazione del linguaggio assoluta o linguaggio per slogan, ripetitività delle sillabe,neologismi.→ distorsione della capacità di gioco che per il b. non è più lavoro e sperimentazione, ma si riducea movimenti stereotipati, come se volesse mantenere fissa una situazione, non cambiarla mai.→ ritardo mentale molto vario dalla gravità (40%), alla notevole capacità cognitiva, ma usata moltomale→ Alterazione dei ritmi vitali (sonno, alimentazione).indicazioni metodologiche del lavoro con persone affette da autismocosa fare se un autistico non fa ciò che gli chiediamo?Cosa fare se veniamo “attaccati”? Non sopportiamo.Cosa fare se proviamo avversione per uno che sbava, puzza, è brutto da vedere? Lo diciamo,dopo aver stabilito una relazione affettiva con lui, gli comunichiamo che può e deve migliorare.SE IO NON CAPISCO LA COMUNICAZIONE DELL’ALTRO, NON SIGNIFICA CHEL’ALTRO NON COMUNICHI. L’UOMO È PER SUA NATURA “ANIMALE INRELAZIONE”.Adeguare il nostro comportamento sulla base di quello altrui.COMPORTAMENTI DIVERSI CON PERSONE DIVERSE.Possiamo individuare tre “spazi” entro i quali si svolge la vita di relazione:Uno spazio intimo. Girare in uno spazio limitato dentro un cerchio. È più o meno ampiosecondo la persona, non è permesso l’accesso a tutti, ma solo alle persone in rapporto confidenziale.Nelle persone con autismo è molto ampio, VS è indice di problematicità anche chi cerca il contattofisico stretto sempre e comunque (di solito legato alla sessualità ed all’aggressività).Uno spazio personale. Girare in uno spazio limitato senza regole. È lo spazio permesso allepersone amiche. È più o meno ampio, dipende dal soggetto.Spazio sociale. È lo spazio delle relazioni formali. Si usa al primo incontro, con i superiori o perincutere rispetto.CON PERSONE CON DISTURBO DELLA COMUNICAZIONE È FONDAMENTALEL’AUTOMONITORAGGIO DEL NOSTRO COMPORTAMENTO SPAZIALE. (vedi esperienzepiù avanti).8 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

LA COMUNICAZIONEESPERIENZA Gioco dei 9 puntini. → la nostra percezione della realtà è condizionata dal contesto e dalproprio bagaglio di esperienze personali. Anche nella nostra considerazione delle situazioniproblematiche.Quando si lavora con le persone, si deve accettare di lavorare nell’incertezza, e non fermarsia considerare solo ciò che ci appare come immediato. Utilizzare in una parola il “pensierodivergente”, uscire dai nostri schemi precostituiti, avere la disponibilità intellettuale edemotiva per prendere in considerazione ciò che avevamo scartato fino ad ora ci rende capacidi scelte alternative, anche nella risoluzione dei problemi, nella conoscenza o nell’approccioalle persone.DOMANDE: comunicare è…….Non comunicare è……DEFINIZIONE Comunicazione: passaggio di informazioni. Processo tramite il quale un soggetto ottienee fornisce informazioni dagli altri esseri umani o dall’ambiente.Comunicazione: processo il cui significato non sia deducibile dal processo stesso dallalettura che ne fa il destinatario. Il significato del messaggio NON sta nella bocca di chiparla, ma nell’orecchio di chi ascolta.Comunicazione: deriva dal latino co-mune, cioè dall'unione di cum (insieme, con) emunus (compito, incarico). Comunicazione come compito svolto con; come il partecipareun bene che uno ha. L'educatore e l'educando possono portare a termine il loro compito setra i due soggetti c'è comunicazione, se c'è empatia globale che coinvolge l'educatore nonfisso nel suo ruolo, ma come persona.DOMANDA: è possibile non comunicare?ESPERIENZA: due persone in uno spazio piccolo. La prima non può non avere comportamenti eviceversa. È impossibile non comportarsi quando si viene percepiti da un altro. Secondo lascuola sistemica comportarsi è comunicare.TEORIE DI RIFERIMENTO: WASLAWICHI ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE: È IMPOSSIBILE NON COMUNICARE la ricerca di unacomunicazione con l'altro è propria dell'uomo e può avvenire per fini diversi, ancheinconsciamente. Persino l’assenza a volte comunica di noi molto più della nostra presenzanelle relazioni (soprattutto affettive). Persino il non esserci è una forza.LA COMUNICAZIONE NON VERBALEGioco a tre: a turno uno dei tre ha 60” di tempo per presentarsi e gli altri due delgruppo ascoltano, senza mai interrompere. Domande degli altri due. Al termine delgiro, a turno uno dei tre ascolta dagli altri due per 60” ciò che essi hanno capito di lui eche non ha detto.CV E CNV Esistono due modalità fondamentali di comunicare che vengono utilizzatecontemporaneamente e veicolano significati diversi. La comunicazione verbale e nonverbale (volontaria e non = comportamento). La C.V. è legata al significato delle parole,9 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

serve a passare un contenuto. La C.N.V. serve a definire il tipo di relazione che si vuoleinstaurare con l’interlocutore e veicola i nostri sentimenti ed emozioni.ELEMENTI DELLA C.N.V.: prossemica o comportamento spaziale, motorio gestuale, mimicofacciale, visivo, paraverbale.l'aspetto esteriore (cura, abiti,igiene), il volto (caratteristiche fisiche, espressioni), lo sguardo(intensità e durata, reazioni fisiologiche involontarie), la voce e gli aspetti non verbali delparlato (tono, risonanza,sospiro, riso, pianto, sbadiglio,intensità, timbro ed estensione, suonicome "UH", "HUM" e le pause), il comportamento spaziale (contatto corporeo, vicinanzadistanza,altezza, l'orientazione, postura), i movimenti del corpo e i gesti (la gesticolazione,la manipolazione di sè, l'iper o ipoattività corporea).ESPERIENZA: BATTERE LE MANI AL VIALa C.N.V. ha maggior incisività nella relazione con gli altri, rispetto a quella verbale.Della C.N.V. l’utilizzo del corpo e della voce hanno maggior incisività nella relazione conl’altro (persona o contesto in genere). Incidono sulla comunicazione e stabiliscono larelazione: 7% il verbale, 38% il paraverbale, 55% mimica, gestualità, postura…(Mehrabian)Il malinteso incide per il 90% sull’efficacia di ciò che facciamo, solo per il 10% essadipende dal contenuto.Nel processo di conoscenza della persona conosco le sue caratteristiche emotive ed affettivefondamentali, osservando il suo comportamento non verbale.In assenza o con difficoltà di comunicazione verbale, è possibile stabilire una relazione profonda edefficace, agendo proprio sulla comunicazione non verbale.Un soggetto può avere un punto di vista suo originale sulle cose, che può essere inconcepibile per me. Èimportante tener conto del punto di vista dell’altro, che può esser radicalmente diverso dal mio, pernon catalogare le persone.TEORIE DI RIFERIMENTO: BATESON, antropologo, scuola sistemica. Nella famiglia con unoche sta male, è possibile che costui rimanga malato per far star bene gli altricomponenti. È IL CONTESTO CHE HA PER EFFETTO ANCHE LA PATOLOGIA.QUANDO IN UNA RELAZIONE IO DESIDERO UN CAMBIAMENTO, PRAGMATICAMENTE,(CON RAGIONE O NO), L’UNICA COSA CHE POSSO FARE È CAMBIARE ME STESSO.(cosa difficile da sostenere soprattutto davanti agli insuccessi). Quando cambiamo comportamenti,gli altri tentano di farci riprendere i comportamenti vecchi, o almeno deve passare del tempo pervedersene gli effetti. Se si ha il coraggio di sostenere i cambiamenti attuati, si scatena una nuovaserie di cambiamenti e di dinamiche relazionali all’interno del gruppo.ESPERIENZE: giochi di contattoMarionette, Burattino, Statue, Telefono senza fili e senza parole.FONDAMENTALE: IMPOSTARE UNA RELAZIONE EDUCATIVA EFFICACE.IMP. ALL’INIZIO DI UNA RELAZIONE ACCERTARSI CHE IL CONTATTO FISICO SIABEN ACCETTO E FACILITANTE LA RELAZIONE E NON VICEVERSA.DICHIARARE SEMPRE L’INTENZIONE EDUCATIVA (gli obiettivi di quel tipo direlazione) E LA RECIPROCITÀ (l’altro ha potere di cambiamento su di me).10 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

FAR CAPIRE ALL’ALTRO CHE LA SUA STORIA, LA SUA PERSONA SONOIMPORTANTI PER NOI.Analisi dei comportamenti: attenti ai microcambiamenti, da sostenere con i nostri comportamenti, omeno. Uno stesso comportamento può essere il prodotto di regole ed avere sfumature diverse. Icomportamenti possono essere simili perché sono meno numerosi della popolazione, ma possonoesprimere significati molto diversi. Spesso non siamo consapevoli dei nostri comportamenti.Dobbiamo cercare di intuire la struttura dell’altro, anche contro la sua consapevolezza.E la si intuisce “innamorandosi” (innamorarsi = stato di allerta fisiologico per poterdiscriminare i segni dell’altro e coglierne le sfumature).Educare è tirare fuori attivo.COMPORTAMENTI DA UTILIZZARE:PRINCIPIO DI COMPLESSITÀ: fai qualsiasi cosa che aumenti la possibilità di vita degli altri.“ DI ATTIVITÀ: fai qualsiasi cosa che obblighi chi ti guarda a farne altre.“ CREATIVITÀ: fai qualsiasi cosa che obblighi chi ti guarda a fare cose che non ha maifatto prima.“ CRESCITA: fai qualsiasi cosa che obblighi te a fare cose che non hai mai fatto prima.(da “Idee da buttare” di Mehrabian)COMPORTAMENTI DA EVITAREL’USO ESCLUSIVO DELLA C. V.L’INCOERENZA TRA VERBALE E NON VERBALE (es. l’uguaglianza del potere. Parlare diuguaglianza posti più in alto degli altri. Es. il masochismo nella contestazione. Contestareponendosi più in basso del contestato, come davanti a un dio.)COMPORTAMENTI CONSIGLIATINON ANTICIPARE IL SILENZIO. Usa il silenzio per consentire agli altri di riempirlo. Chi noninterviene o non partecipa mai può farlo se noi tacciamo, o non facciamo, o se cambiamoqualcosa del contesto.NO AL DETERMINISMO sul futuro della persona CHE è SEMPRE MODIFICABILE.DESCRIVERE LA PERSONA IN FORMA OPERATIVA. Uno è attivo e passivo, introverso edestroverso. LA PERSONA CREDE A CIÒ CHE IL MONDO LE DICE CHE È.FAR VIVERE COSE DIVERSE DALLA NORMA. Se il comportamento prevalente è timido, cisono situazioni in cui la persona non ci comporta così, si cerca il modo per estendere ilcomportamento meno timido.PORSI PIÙ OBIETTIVI, se ci si pone un solo obiettivo il fallimento è più frequente. Meglioconsiderare obiettivi a breve, medio, e lungo termine.CONOSCERE E MANTENERE LA MOTIVAZIONE DELLA PERSONA.11 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

GLI SPAZI DELL’UOMOGioco: in campo stretto una squadra ferma nel campo ad occhi chiusi, gli altri corrono.Chi è fermo alza la mano ogni volta che è toccato.- possiamo fare noi il disturbatore- Invasione del campo altrui (desiderio e disponibilità alla relazione VS no limiti, no regole,necessità di controllo esterno).- ai margini (va stimolata la partecipazione)condivisione di uno spazio di gioco: attività liberaattività con uno scopoGioco: A coppie legati fa un foulardMovimento di gruppoCerchi gioco stando nel proprio spazioMacchina di gruppoComunicazione attraverso la vibrazioneNonostante la mancanza di restrizioni nella consegna, gli adulti, in particolare, tendono ad utilizzarepochi schemi motori, e sempre gli stessi.Ciò è ancora più evidente quando essi si muovono in mezzo ed in presenza di altri. Esistonomodalità di espressione corporea privilegiate che dicono molto di noi, nella situazione in cui citroviamo; esistono anche “limiti” interiori, che condizionano il nostro agire e che ci fanno rispettareregole non impartite, restringendo il nostro spazio d’azione e di comunicazione o, viceversa, lamancanza della regola interiore porta a disperdere il proprio io.Inevitabilmente muoversi in un ambiente con altre persone richiede di porsi in relazione con esse.Condividere lo stesso spazio vitale, specie se ristretto, può condizionare il nostro comportamento e“mettere a nudo” difficoltà, timidezze ed inibizioni. Osservare approfonditamente come unapersona affronta e gestisce la situazione, dice molto sulle sue attuali modalità relazionali edaffettive. Dico attuali perché non bisogna mai dimenticare che la persona, qualunque persona, èsempre in divenire, non è mai uguale a sé stessa. Il cervello è un sistema autopoietico, non riceveindistintamente segnali dall’esterno, ma cattura ciò che gli serve dall’esterno secondo la necessitàdel momento. (Proviamo ad esempio a far descrivere la norma a persone di età molto diversa). Lesinapsi cerebrali cambiano di continuo e le persone sono sensibili al contesto, che lo vogliano omeno. Spesso noi siamo ciò che il contesto ci dice di noi.Le persone con disabilità spesso si vedono restituire un’immagine negativa di sé, che noncorrisponde alla realtà delle cose, e si adeguano al modello che viene loro imposto, o si“arrabbiano”. Troppo spesso vengono considerati e gestiti solo come “oggetto di cure” e non come“soggetto di soddisfazioni”. È fondamentale per il loro benessere passare dall’una all’altra visione.12 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

LE SENSO PERCEZIONII canali sensoriali sono insostituibili e fondamentali per la crescita delle potenzialità della persona edel suo clima emozionale.Le senso percezioni sono i meccanismi più primitivi per l’individuazione della coscienza di sé,pongono l’essere in contatto con il proprio corpo e modellano la differenziazione IO-MONDO.• L’INOPEROSITÀ DEI NOSTRI SENSI CI RENDE INCAPACI DI ENTRARE INCONTATTO CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI.• ALIMENTA UNA TRASCURATEZZA NEI CONFRONTI DEL NOSTRO CORPO EDUNA CERTA POVERTÀ INTERELAZIONALE.È possibile operare una prima distinzione tra la sensazione, legata agli effetti immediati edelementari del contatto dei recettori sensoriali con i segnali provenienti dall'esterno ed in grado disuscitare una risposta, e la percezione, la quale corrisponde all'organizzazione dei dati sensoriali inun'esperienza complessa, cioè al prodotto finale di un processo di elaborazione dell'informazionesensoriale da parte dell'intero organismo.SENSAZIONE: impressione ricevuta da un organo di senso in seguito ad uno stimolo.La misura delle variazioni percepibili nelle sensazioni è detta soglia.PERCEZIONE: interpretazione attiva delle sensazioni, organizzazione dei dati sensoriali, delleinformazioni ricevute in risposta ai nostri desideri, bisogni, esperienze. È definibilecome il processo psichico che opera la sintesi dei dati sensoriali in forme dotate disignificato.È sulla base dei dati percettivi che si sviluppano, poi funzioni logiche fondamentali qualidiscriminazioni, associazioni, riconoscimenti, rappresentazioni, selezioni, classificazioni …In relazione allo stimolo le senso percezioni si distinguono in:- propriocettive (sensibilità profonda articolare, muscolo tendinea, recettori dell’equilibrio)- esterocettive (senso percezione olfattoria, gustativa, uditiva, visiva, tattile)SENSO PERCEZIONE OLFATTORIAÈ uno dei più primitivi mezzi di comunicazione, legato alla possibilità di sopravvivenza nell’uomoprimitivo, oggi il tempo ne ha ridotto l’efficacia nell’uomo, anche se esistono persone per le quali ladiscriminazione degli odori nella conoscenza di nuove cose, rimane importante.Il veicolo olfattorio è attivo fin dalle prime ore dopo la nascita e provoca l’esperienza mnemonicadel seno materno.FUNZIONI OLFATTORIE: captarecatalogareritenereevocareLe senso percezioni olfattorie sono mezzi di salvaguardia e di guida. Informano la coscienzasull’ambiente che ci circonda: migliorano le coordinate dell’orientamento nello spazio, i valoridiscriminatori del tempo, fissano sensazioni immediate e rievocano eventi ed esperienze vissuteprecedentemente; creano modificazioni sulla condotta.Distinguiamo tra :FINEZZA OLFATTORIA (aspetto quantitativo) = capacità di stabilire sfumature diverse tra unodore e un altro eACUTEZZA OLFATTORIA (aspetto qualitativo) = capacità di apprezzare quantità minime disostanze odorose.13 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Gli odori si classificano in:• gradevoli. Alimentano la ventilazione con inspirazioni brevi, ma frequenti ed energiche.• Sgradevoli. Accentuano la fase espiratoria con rallentamento e pausa.Il loro utilizzo risulta una risorsa, ad esempio, nell’educazione respiratoria.SENSO PERCEZIONE GUSTATIVAL’organo del gusto comprende: lingua, palato, guance, faringe, epiglottide e dipende strettamentedalla funzionalità contemporanea dell’olfatto. In particolare i recettori del gusto distribuiti sullalingua permettono di sentire:• dolce, sulla punta• salato, sulla parte mediana e marginale• amaro, alla base della lingua• effervescente e acidulo, ai lati.Anche per il gusto distinguiamo tra:FINEZZA GUSTATIVA aspetto qualitativo, capacità di stabilire le sfumature tra i diversi sapori.eACUTEZZA GUSTATIVA aspetto quantitativo dell’intensità della stimolazioneLe risposte, le osservazioni senso-gustative sono utili a favorire interventi volti a insegnare omigliorare la masticazione, sviluppandone il vissuto cinestesico e cinetico, a favorire l’aspettomnestico, associativo, discriminativo, e nel trattamento di logopatie.SENSO PERCEZIONE TATTILEIl tatto permette il contatto fisico, il quale implica l’invasione dell’intimità personale e l’esposizioneall’aggressività o alla sessualità.Ha due dimensioni essenziali di significato: cordialità / dominanza, e dipende dalla lettura che ne fachi lo riceve. È fortemente implicato nelle forme di contatto sociale.Nel primo periodo della vita il tatto è per il bambino il canale più importante, tanto che la carenza dicontatto fisico in tenera età è causa comportamenti ansiosi ed agitati, più avanti. Esiste nell’uomoun desiderio innato del “giusto” contatto fisico. Questo bisogno è più frequente nei bambini dellostesso sesso (es. lotta), per poi diminuire e dirigersi verso l’altro sesso durante l’adolescenza.FUNZIONI TATTILI: discriminare caratteristiche come caldo/freddo, ruvido/liscio, morbido/duro,grosso/sottile, rotondo/quadrato,distinguere,selezionare,associare ed accoppiare,definire l’entità numerica (prima si conta con le dita, poi si enumera con le dita,infine solo con la testa)definire grandezze, direzioni e orientamenti nello spazio (ad es. vicino elontano rispetto al contatto con gli indumenti)definire il tempo,specificare vibratilità, elasticità, fragilità e pressione.Attraverso lo sviluppo di queste funzioni è possibile recuperare importanti esperienze utili allaconoscenza di sé e del mondo, anche in caso di deficit di sensi fondamentali come vista e udito.AUTOCONTATTO relazione con sé stessi.ALLOCONTATTO relazione con gli altri.Vi sono persone impreparate ad apprendere la grammatica della tattilità per insufficienza o14 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

mancanza dei referenti tattili, incapacità a decifrare gli stimoli, insufficienti esperienze stimolatorietattili.Fra costoro troviamo: chi non ha reazioni al caldo, al freddo, al dolore,chi ha necessità continua di manipolare o ricevere sensazioni tattili dagli oggetti,chi ha scarsa conoscenza del sé corporeo (instabilità, disequilibrio)le persone inespressivechi mantiene posizioni di chiusura, con dondolii, persone pigre, inattive, incapaci distare in relazione ed occupare uno spazio. (autistici).SENSO PERCEZIONE UDITIVAL’udito è una funzione già presente nella vita intrauterina. Fondamentale per arricchire edapprendere: linguaggio verbalelinguaggio non verbaledistanzedirezioni e orientamenticomprensione del tempo (durata, intensità, ritmo, altezza).L’INTENSITÀ UDITIVA riguarda l’ampiezza della percezione ed in base ad essa si distinguonosuoni forti o deboli. L’intensità del suono è misurato in decibel.L’ALTEZZA UDITIVA è la frequenza delle vibrazioni per minuto secondo. In base ad essa sidistinguono suoni gravi o acuti. La frequenza è espressa in Hertz.Le persone con difficoltà audio-percettive manifestano:difficoltà di linguaggio e di apprendimento,disarmonia e scoordinamento dei movimenti,gestualità inespressivadifficoltà nella successione logica.SENSO PERCEZIONE VISIVAFUNZIONE VISIVA: visione centrale (acutezza),visione periferica (campo visivo),senso luminoso/cromatico,senso di profondità,visione stereognosica.Alla nascita l’occhio è sufficientemente evoluto dal punto di vista anatomico, ma per sviluppare lesue capacità necessita di esperienze e di esercizio.L’esperienza visiva può promuovere l’acquisizione di abilità quali:discriminare,associarericonoscererappresentare (immagini, colori, forme o simboli)memorizzare15 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

I DEFICIT SENSORIALI(da “Attività sportive adattate” di L. Bertini – Calzetti e Mariucci editori)DEFICIT VISIVINell’ambito sociale la cecità, nella sua gravità, è un fenomeno evidente, generalmente rispettatodalle persone, spesso disponibili ad offrire aiuto, assistenza e comprensione verso chi ne soffre, avolte anche in modo eccessivo e per “esorcizzare” la paura di venirne colpiti. Non è, invece, cosìper le persone ipovedenti, il cui stato resta il più delle volte incompreso; appaiono come personedotate di vista, ma questa non è sufficiente a garantire loro una vita normale. Il problemafondamentale non è se ci vedano o meno, ma come vedono e che cosa vedono. Spesso gliipovedenti si trovano nella condizione di dover fingere di vedere per essere accettati dal gruppo deipari.Cecità: è un fenomeno evidente, generalmente rispettato dalle persone, spesso disponibili ad offrireaiuto, assistenza e comprensione verso chi ne soffre .Persone ipovedenti: dotate di vista, ma questa non è sufficiente a garantire loro una vita normale.Il problema fondamentale non è se ci vedano o meno, ma come vedono e che cosa vedono.Il bambino ipovedente spesso finge di vedere perché si accorge che questo tranquillizza i suoigenitori, ma vive così una simulazione di normalità che lo porta ad una vita di finzione, nella qualedover evitare tutte le esperienze che più facilmente metterebbero in evidenza la sua diversità dalmodello di riferimento che gli viene inconsciamente imposto. Mimetismo tragico di chi ècostretto a sembrare normale, fondato sul sentimento di normalità e d’appartenenza che sono piùforti di qualsiasi altro sentimento affettivo.Gli adulti ipovedenti, fino a pochi anni fa, si trovavano invece nella situazione di doversicomportare come non vedenti per poter accedere alle agevolazioni sociali e civili riservate solo ainon vedenti totali, ma con la coscienza di vedere, ed un’identità personale alterata.CONSEGUENZA DELLA SIMULAZIONE: organizzazione di un falso sé, stato ipertensivo di tiponevrotico associato, causato dal conflitto dei due sé. Comportamenti che evitino le situazioni cheportano ad insuccesso e frustrazione, ipercinetismo e labilità dell’attenzione. (sfuggono daqualcosa).VANNO AIUTATI AD INDAGARE SULLA QUALITÀ DELLA LORO FUNZIONEVISIVA. L’accertamento dei potenziali visivi aumenta la gamma di esperienze vivibili.IMP. Il bambino deve avvertire che non abbiamo paura di scoprire come egli veramente è, ma checosì facendo sarà possibile fare molte più cose insieme. FONDAMENTALE LA RELAZIONEINSEGNANTE-ALLIEVO, per rinforzare gli aspetti socio-esistenziali del bambino.Il bambino ipo o non vedente maschera lo stato d’angoscia e la paura del bisogno di dipendere, concomportamenti di rifiuto e di opposizione, o di apatia.CLASSIFICAZIONE secondo I.B.S.A. (International Blind Sport Association) definite nel miglioreocchio, con la migliore correzione:B1 da nessuna percezione della luce in entrambi gli occhi fino a chi percepisce la luce, ma non sariconoscere la forma di una mano a ogni distanza e in ogni direzione.B2 acuità visiva non superiore a 2/60. dalla capacità di riconoscere la forma di una mano finoall’acutezza visiva di 2/60 e/o il campo visivo di meno di 5 gradi.B3 acuità visiva da 2/60 a 6/60. dall’acutezza visiva superiore a 2/60 fino a 6/60 e/o una campovisivo di più di 5 gradi e meno di 20 gradi. Vedono bene, ma con perdita della profondità delcampo visivo.16 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Attività per ipovedenti: con classificazione funzionale B2 difficoltà ad affrontare nuovi movimentiperché si fidano troppo del residuo visivo. Vanno potenziati nell’uso della percezione tattile esonora di supporto alla comprensione ed alla conoscenza (supportarli con riferimenti acustici esegnali sonori), cioè per mezzo di richiami, dimostrazioni, punti di riferimento… attenzioneall’incolumità fisica di quei bambini che, fingendo di aver capito, si buttano ed improvvisanorischiando. B3: non necessitano di aiuti acustici e sonori particolari, ma vanno aiutati a vederecorrettamente, di poter contare su numerose esperienze atte a migliorare la conoscenza dello spazio.In questo caso la vista può e deve essere utilizzata, anche se il massimo sforzo visivo non deveessere l’unico canale d’informazione della realtà circostante, la vista va invece educata insieme aglialtri sensi.SEMPRE INIZIARE DALLA DIMOSTRAZIONE VISIVA DEL MOVIMENTO PERSTIMOLARE IL SOGG. A VEDERE IL PIÙ POSSIBILE (ovviamente in relazione all’ampiezzadel movimento e dalla distanza richiesta). Utilizzare l’approccio globale per ciò che la personavede, ed il metodo analitico-sintetico per la percezione e l’elaborazione di ciò che non vede.Attività per non vedenti: persone con deficit sensoriali sono potenzialmente in grado di compierequalsiasi gesto motorio ed atletico, ma solo se ha precedentemente acquisito i presupposti motori,alla base dei gesti complessi, evoluti.FONDAMENTALE LA STRUTTURAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀSENSO-PERCETTIVE E GLI SCHEMI MOTORI DI BASE. ACQUISIRE UN BAGAGLIOMOTORIO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE RICCO DI ESPERIENZEDIVERSIFICATE.Al contrario i bambini non vedenti sono generalmente inibiti nell’esplorazione del mondocircostante, col relativo rallentamento dello sviluppo della motricità e degli aspetti cognitivi ad essocollegati. MANCANO GLI ASPETTI MOTIVAZIONALI E DI APPROCCIO CIRCOSTANTENON QUELLI NEUROFUNZIONALI.MANCANO L’ORIENTAMENTO E GLI EQULIBRI DINAMICI NELLO SPAZIO, CHEPOSSONO ESSERE RICUPERATI CON PERCORSI EDUCATIVI MIRATI E PRECOCI.L’acquisizione di un apprendimento motorio è il presupposto su cui costruire nuove esperienze. Aldi là della funzionalità di conduzione neuromuscolare e biochimica del movimento, occorre formarel’organizzazione delle strutture di controllo superiori, nelle quali immagazzinare sotto forma dischemi le esperienze motorie, base per le successive acquisizioni. Lavorare sull’acquisizione delloSCHEMA CORPOREO E DEGLI SCHEMI MOTORI, E DEL SISTEMA DELLARIAFFERENZA. Riafferenza di orientamento (segnali che giungono dai propriocettori deimuscoli che partecipano al movimento) Riafferenza di risultato (tutti i segnali utili a valutare ilrisultato del movimento compiuto), necessarie per l’anticipazione ideomotoria e l’adattamentodurante l’esecuzione, la strutturazione dell’esperienza per renderla utile per una successiva.(MATURAZIONE A 13 ANNI).OCCHIO ALLA FRAMMENTARIETÀ DELLA CONOSCENZA DEI NUOVI MOVIMENTI.SCHEMA CORPOREO: conoscenza delle sensazioni del proprio corpo, in rapporto con lo spazio econ gli oggetti del mondo circostante.SCHEMA MOTORIO: organizzazione mentale di tutte le esperienze effettuate. Strutturazionecognitiva di conoscenze motorie acquisite, recuperabili al fine di un’anticipazione ideomotoria.17 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

FINALITÀ: UTILIZZO E SVILUPPO DEGLI ALTRI SENSI E MEDIANTE QUESTIFORNIRE TUTTI GLI STIMOLI AL MOVIMENTO CHE FACCIA PRENDERECOSCIENZA DI SÉ.PROPRIOCEZIONE.I presa palmare, digitale, a pinza…II discriminazione dei tessuti, materiali, superfici…III trovare punti di riferimento per operare nello spazio= acquisizione dei riferimenti topologici,partendo dal proprio corpo. Vicino (ciò che tocca) lontano, dentro fuori, alto basso, sopra sottoAvanti dietro.III bis lateralità. Partendo dal lato dominante, no esercizi crociati all’inizio.Indispensabili i movimenti esplorativiDEFICIT UDITIVILe sordità sono divise in due classi: sordità di trasmissione e sordità di percezione. La primariguarda l’orecchio esterno e/o l’orecchio medio, vale a dire la cassa del timpano e la catena degliossicini; la seconda l’orecchio interno, sede dell’analizzatore sensoriale. La sordità nelle sue diverseforme produce dei deficit sensoriali alterando la qualità e l’intensità della percezione sonora.Le persone con difficoltà audio percettive manifestano: difficoltà di linguaggio e di apprendimento,movimenti non armonici,gestualità inespressiva,difficoltà nella successione logicaPiù che una infermità fisica, la sordità è soprattutto un fattore di perturbazione dei rapporti sociali.Essa comporta una diversa percezione del mondo. Le strategie d’apprendimento necessitano dimodalità d’intervento specifiche.I diversi gradi di sordità influiscono in vario modo nell’acquisizione e nello sviluppo del linguaggiovocale.Secondo la classificazione audiologica della sordità del BIAP (Bureau Internationald’Audiophonologie) si distinguono quattro gradi in relazione dell’entità della perdita uditiva:LIEVE con soglia tra 20 e 40 decibel (sviluppo normale del linguaggio, nessun problema dicomprensione delle parole, ma difficoltà di discriminazione dialcuni fonemi es.: distinzione tra B/P)MEDIA con soglia tra 40 e 7 0 decibel (difficoltà di ricezione e di comprensione della parola,ritardo nello sviluppo del linguaggio parlato. È indispensabilela precoce protesizzazione e l’intervento logopedico per noncompromettere la componente linguistica).GRAVE con soglia tra 70 e 90 decibel (non c’è percezione del parlato, ma solo della durata e delritmo. È necessario un intervento logopedico complesso perimparare a parlare, ma la competenza linguistica acquisibilerimane incompleta).PROFONDA con soglia uguale o superiore ai 90 decibel.Nella comunicazione con persone con deficit acusico occorre prestare attenzione a:• parlare direttamente (in modo che da esser visti in faccia e lasciar leggere le proprie labbra)• cercare di mantenere un tono normale, senza gridare,• cercare di non parlare troppo veloce, seguendo il ritmo dell’interlocutore,• essere pazienti, prendere tempo per la comunicazione che è inevitabilmente più lenta.• Utilizzare strumenti di videoregistrazione se e quando possibile.Anche in questo caso, come per i non udenti, nella relazione di conoscenza del mondo è difondamentale importanza stimolare e mantenere la funzione residua, ma anche incrementare la18 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

capacità di utilizzo delle funzioni senso percettive vicarie. Per la formazione di uno schemacorporeo completo, poi ricordare che è necessario un lavoro specifico sulla percezione erappresentazione della parte posteriore del corpo, della profondità e della spazialità dietro di sé,normalmente segnalate proprio dal mezzo uditivo.19 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

PROPOSTE PRATICHE1. PROPOSTA DI ATTIVITÀ MOTORIA: gradualità del carico esterno nell’attività consoggetti con ritardo mentale.Percorso: su rettangolo, metà campo volley. 4 persone che lavorano, il resto del gruppo faosservazione libera. Partenza in fila c.ca m. 1,5 ciascuno. Avanzamento a nastro. I latoslalom, II lato saltare le gambe delle compagne sedute, III lato cavallina, poi prendere lapalla, tiro a canestro, recuperare la palla, passarla, terminare al centro del rettangolo efare il girotondo.La presentazione del lavoro può essere presentata in forme diverse, dalla più complessa alla piùsemplice:a) con espressione unicamente verbaleb) con schemac) con disegnoe) con presentazione di un modellof) in presenza, seguito in forma di tutoraggiog) successione di giochi → combinazione → percorsoLa scelta dipende dalla presenza dei prerequisiti necessari alla comprensione – esecuzione delleconsegne: memoria di lavoro efficiente, sufficiente comprensione lessicale, strutturazione abilitàtemporali, conoscenza degli schemi motori richiesti, capacità e disponibilità alla collaborazione,capacità di pensiero astratto. Motivazione.Spesso i soggetti disabili hanno scarso senso di autoefficacia e rifiutano di provare esperienzenuove. Sono interventi incentivanti in tal senso: l’incoraggiamento verbale, la gratificazionecostante, la presentazione di un modello coetaneo da imitare, ma sopra tutti la riuscita chespinge a cimentarsi anche in altre attività, prima viste come inarrivabili. Per questo èfondamentale che le proposte non risultino troppo complesse o impegnative, ma neanche tropposemplici da eseguire, perché risulterebbero inefficaci.Gioco del calcio:a) con regole standardb) inserendo una regola per volta. N.B. è possibile portare i giocatori a rispettare leregole in forma “indiretta”, es. è gol anche se il pallone tocca il muro, oppure il limite delcampo può essere segnato dalla presenza dei compagni.c) con il mediatore. N.B. ciò che non verrebbe mai conquistato da soli, diventaraggiungibile con l’aiuto di un altro, esperto.- con situazioni facilitate e facilitanti: es. uso di mani e piedi, allargando la porta…- con situazioni normali- con situazioni difficoltose: es. a mani legate dietro, colpendo la palla solo col piede sin.,all’indietro…2. PROPOSTA DI ATTIVITÀ MOTORIA: Proposte pratiche per analisi situazioneiniziale. Abilità di relazione e caratteristiche personali.Muoversi liberamente in pochi in uno spazio ampio. 10 persone si muovono ad andaturalibera nello spazio del campo da basket. Il gruppo di osservazione analizza in particolarel’orientazione dei partecipanti, il comportamento motorio e la gestione dello spazio a lorodisposizione.20 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

a) senza limitib) entro il campo da basketc) in uno spazio limitatoGLI SPOSTAMENTINonostante la mancanza di restrizioni nella consegna, gli adulti, in particolare, tendono ad utilizzarepochi schemi motori, e sempre gli stessi. Ciò è ancora più evidente quando essi si muovono inmezzo ed in presenza di altri. Esistono modalità di espressione corporea privilegiate che diconomolto di noi, nella situazione in cui ci troviamo; esistono anche “limiti” interiori, che condizionanoil nostro agire e che ci fanno rispettare regole non impartite, restringendo il nostro spazio d’azione edi comunicazione o, viceversa, la mancanza della regola interiore porta a disperdere il proprio io.LO SPAZIOLa gestione dello spazio personale è equiparabile alla gestione del foglio da disegno.Possiamo suddividere idealmente il foglio in due settori, uno basso e uno alto, riferibili alle qualitàcognitive prevalentemente utilizzate dalla persona, uno destro ed uno sinistro, riferibili allecaratteristiche affettive prevalenti, ed alla figura genitoriale di identificazione. Il modo di muoversinell’ambiente riflette quello che è lo spazio d’azione personale. Ci sono persone che si permettonouno spazio d’azione molto limitato.Chi esce spesso: tendenzialmente non sa stare nei limiti, non rispetta le regole.Chi sta al centro: equilibrio, capacità di stare dentro le situazioni VS egocentrismo, limitazione delproprio campo d’azione (SE STA SOLO AL CENTRO), insicurezza.Chi sta sempre al margine: studia le situazioni VS non si mette in gioco, sta fuori non prendepossesso dell’ambiente, il suo campo d’azione è limitato, può avere anche difficoltà relazionali.Chi sta nel quadrante destro, area corrispondente alla figura genitoriale paterna è lanciato verso ilmondo e la scoperta, operativo; alto perspicacia, capacità di pensiero astratto, intelligenza, creativitàVS manca di concretezza, manca di radici affettive, sfacciataggine.Chi sta nel quadrante sinistro, area corrispondente alla figura genitoriale materna, attaccamento alletradizioni, rispetto delle regole, bisogno di rassicurazione; basso pensiero concreto, abilità operativee pragmatiche VS timidezza, emotività, difficoltà di affrontare il mondo esterno, limite allacomprensione, poca fantasia e capacità ideative.Muoversi liberamente in pochi in uno spazio ridotto senza parlarea) senza toccarsib) salutandosi tutti individualmentec) comunicando senza parole liberamente21 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Attività in acquaL’acqua può avere diverse caratteristiche fisiche e chimiche.Ad esempio una diversa temperatura o un diverso grado di salinità.Se alla sorgente sgorga ad una temperatura tra 30 e 40 gradi si definiscetermale .Il corpo umano immerso in acqua è sottoposto alle seguenti forze:Spinta di galleggiamento, secondo il principio di Archimede:un corpo immerso in un fluido riceve una spinta, dal basso verso l’alto, pari alpeso del fluido spostatoForza quadratica:la resistenza è sempre il quadrato della velocità (se incremento la velocità ditre unità ad esempio la resistenza aumenterà di nove)Pressione idrostatica:la pressione sul corpo aumenta con l’incremento della profondità in misura diuna atmosfera ogni dieci metri. (A un metro di profondità la pressioneidrostatica è di 1.1 atmosfere)La forza d’inerzia nei movimenti segmentari è quasi nullaConseguenze:La forza peso è contrastataIl corpo ruota attorno al CGA che si trova in posizione diversa rispetto ilbaricentro (concetto di metacentro)A parità di peso, la forma influenza il movimentoA parità di pulsazioni la circolazione sanguigna aumenta, come anche il ritornolinfaticoDiverso impegno di muscoli gravitari e antigravitariEffetto miorilassanteArticolazioni in scaricoDiverso impegno del diaframmaPropriocettori “disorientati”Incremento delle funzioni renali e natriuresiAlcune disabilità in acqua:22 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

PARAPLEGIAEMIPLEGIApossibile piena autonomia, senza ausili e protesifavorita la circolazione sanguigna negli arti inferioriattenzione alle rotazionisostegno e freno del mezzo acquaticoSINDROME DI DOWN divertimentobenefici apparato circolatoriol’eventuale soprappeso non limita l’attività fisicanon controindicazioni per l’instabilità cervicaleAUTISMISORDITA’CECITA’riduzione movimenti stereotipatipossibilità di contatto “a distanza”, rispettosostimolazione multisensorialepuò essere molto”ridimensionata” dall’attenzionemetodologica dell’insegnantefavorire “tecnicamente” l’orientamentoutilizzo del linguaggio in modo preciso e dettagliatonelle spiegazioni degli eserciziARTRITE REUMATOIDE spesso l’attività in acqua riduce la percezione del dolorefavorita la mobilità articolareSPASTICITA’DISTROFIASCLEROSI MULTIPLAeffetto miorilassante dell’acquaacqua fredda più adeguata a livello neurologicoacqua calda favorisce una più lunga permanenza invascaesercizi di allungamento più efficaci nella mezz’orasuccessiva al lavoro in acquain acqua movimento facilitatoeventuale soprappeso meglio gestitoverificare bilancio tra vantaggi e controindicazioni(effetto miorilassante)in acqua movimento facilitatoattenzione a grande affaticabilitàmodularità del carico di lavoroL’attività può essere favorita o limitata da:Corretta disinfezione e filtrazione dell’acquaTemperatura acqua e aria23 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Profondità, forma e rivestimento della vascaAcustica e luminositàBordo e accessibilitàAccessori ed attrezzatura disponibileAttività svolte contemporaneamente da altri e affollamento della vascaAttenzione:Posizioni e spaziPreseAusili e attrezziIngresso in vascaSicurezza, sia in vasca, sia sulla banchina, sia negli spazi di servizio (tutti)Controindicazioni:Ferite aperte e piagheInfezioni interneOtitiInsufficienza respiratoria grave24 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

CENNI LEGISLATIVIIN ITALIA:• Legge n. 104, 5/02/92 legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle personeHandicappate,• DPR del 24/02/94 (atto d’indirizzo e di regolamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Localiin materia di alunni portatori di handicap), regolamenta l’intervento dello Stato nella tutela dei dirittidella persona con handicap.• Legge n. 328, 8 novembre, 2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato diinterventi e servizi sociali”)Finalità. Garantire:Promuovere:il pieno rispetto della dignità umana,i diritti di libertà e di autonomia della persona con handicap.la piena integrazione nella famiglia , nella scuola, nel lavoro e nella società.Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono:lo sviluppo della persona umana,il raggiungimento della massima autonomia possibilela partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché allarealizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;Perseguire:il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,psichiche e sensoriali…La legge prevede che si formino gruppi di lavoro interdisciplinari composti dalle varie agenzie educative,sociali, sanitarie, finalizzati a rendere integrato, e quindi maggiormente efficace l’intervento a favore dellepersone con handicap (GLH) e che, in merito, si stipulino Accordi di programma tra enti locali, istituzionisanitarie e scolastiche.DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI INSITUAZIONE DI HANDICAP (art. n. 13, 5/02/92 L. 104) DELLA PROVINCIA DI PAVIAPROCEDURA DI CERTIFICAZIONE ED INTERVENTOSegnalazione - in caso di sospetto Scuola, medico di base… avverte la famiglia della necessità diun’indagine per eventuali situazioni di svantaggio. La scuola redige il mod. R (nota informativa delledifficoltà rilevate nell’alunno, che permette la gratuità del servizio) e lo consegna alla famigliaN.B. SOLO LA FAMIGLIA È TITOLATA A RICHEDERE UNA CONSULTAZIONE AL SERVIZIOSPECIALISTICO, PER L’ACCERTAMENTO E L’INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI HANDICAP.Accertamento dell’handicap – avviene a carico degli specialisti dell’Azienda Ospedaliera, Servizio diNeuropsichiatria (U.O.N.P.I.A. Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, C.P.S.Centri Psico-sociali per i maggiorenni)Individuazione dello stato di handicap con conseguente redazione della Diagnosi Clinico – Funzionale(DCF) COMPOSTA DI 3 PARTI: D. CLINICA, CON IL CODICE ICD9CM, INFORMAZIONI SULLEFUNZIONI DEL SOGGETTO E SUL LIVELLO DI PROBLEMATICITÀ, INDICAZIONE DEGLIINTERVENTI NECESSARI.Stesura del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) avviene a carico degli specialisti dell’Azienda Ospedaliera,insieme agli insegnanti ed alla famiglia.È una sorta di prognosi funzionale, la descrizione del prevedibile livello di sviluppo della persona conhandicap in un periodo di tempo determinato, in riferimento alle diverse aree (Motricità e Percezione,Autonomia personale e sociale, Abilità di comunicazione e linguaggi, Abilità interpersonali e sociali, Aspettipsicologici, emotivi e comportamentali - immagine di sé come persona che apprende, autostima, emotività,motivazione, comportamenti problema - Abilità cognitive: Attenzione, Memoria, Discriminazione egeneralizzazione, Problem solving e planning, Abilità metacognitive e stili di apprendimento, Gioco e abilitàespressive, Area degli apprendimenti -livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi della classe-).25 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Individua gli aspetti prioritari dello Sviluppo Potenziale della persona, evidenziandone le risorse e i bisogni,e prefigura obiettivi e strategie d’intervento.Stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato) viene elaborato e verificato annualmente, con lacollaborazione della famiglia, dagli operatori scolastici, sanitari e sociali impegnati sul caso.È lo strumento per l’attuazione coordinata dei progetti educativo-didattico, riabilitativo e sociale, nonché perla realizzazione di nuove forme d’integrazione fra attività scolastiche ed extrascolastiche (formative,culturali, ricreative, sportive).L'EQUIPE DI RIABILITAZIONEL'intervento sul disabile è di tipo multidisciplinale, riguarda cioè molteplici figure professionali e si suddividein momenti diversi:1. I MEDICIil medico di base, la FAMIGLIA, anche su suggerimento della scuola, richiedono una visita specialistica dal:Neuropsichiatra infantile (medico specialista in psichiatria, che ha seguito il tranning di autoanalisi ediventa anche psicoterapeuta) nel caso in cui vengano riscontrati disturbi↓ ↑ psichiatrici,comportamentali o si sospettino situazioni di autismo, oppure dallopsicologo (che somministra i test psicologici) o ancora dal↓↑fisiatra (medico specialista per l'apparato motorio) per problemi di tipo motorio.Essi producono L'ANAMNESIche riguarda la storia, sanitaria e non, del bambino e della sua famiglia.e "istruiscono il caso".2. I TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONEEntrano in azione in un secondo momento, su prescrizione medica.Fisiokinesiterapista (FKT)LogopedistaPsicomotricistaMusicoterapistaIppoterapistaPsicopedagogistaper quanto riguarda l'aspetto motorio generale (insegna a star seduto, acamminare, anche con i tutori ortopedici, educa la respirazione...).per il linguaggio, (verbale e non, insegna la masticazione e la deglutizione).(in collaborazione col fisioterapista, sviluppa la motricità fine, l'attezione,l'aspetto grafo - motorio).(utilizza il linguaggio non verbale e l'effetto della "risonanza della vibrazionesonora" a scopi riabilitativi).(utilizza il cavallo a scopi riabilitativi, anche attraverso la cura e l'accudimentodell'animale).(per i problemi di apprendimento).L'UNITÀ MULTIDISCIPLINAREÈ costituita da rappresentanti dell'area medico-riabilitativa (le figure che più direttamente operano conl'interessato), rappresentanti dell'istituzione sociale (tutori legali, assistenti sociali, operatori dei centrieducativi...che si prendono cura della persona), e dal consiglio di classe con l'insegnante di sostegno, con lafinalità di testare ed individuare i punti di forza e di debolezza del bambino disabile ed un profilo della suapersona (P.D.F.), e stilare un progetto di sviluppo per la sua persona con fini di istruzione, integrazione,inserimento sociale. (P.E.I.), in collaborazione con i genitori. Essendo il bambino in divenire, l'unitàmultidisciplinare verifica e rielabora periodicamente il progetto ed il profilo.26 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

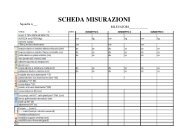

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-MOTORIA E/O SPORTIVA INDIVIDUALIZZATAL’attività educativo-motoria e sportiva rivolta ad un soggetto con disabilità rientra, o dovrebbe rientrare, apieno titolo PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. Essa va programmata e “disegnata” sullapersona, secondo le sue caratteristiche. Non si lavora per rimuovere la disabilità, ma per potenziare estimolare lo sviluppo personale, in presenza della disabilità stessa, agendo sulla cosiddetta “Area di SviluppoPotenziale”. (Vygotskij)Le finalità a lungo termine del nostro intervento sono quelle condivise con le altre “agenzie” che operano coldisabile, ed in particolare l’incremento dell’autonomia personale e sociale, e l’inserimento e l’integrazionenella società.Programmazione dell’attività motoria significa:• Analisi della situazione iniziale• Definizione degli obiettivi a lungo, medio e breve termine con i relativi tempi previsti• Indicazione dei contenuti• Individuazione di metodi e strumenti, ma anche gli adattamenti necessari e le compensazioniadeguate• Modalità di verifica con i relativi tempi previstiinizialmente fare un’analisi precisa della situazione inizialeche ci porti a conoscere la persona, non solo dal punto di vista motorio, ma funzionale:qual è il suo livello d’autonomia? Personale (vestirsi, lavarsi, mangiare + uso del telefono, uso dei mezzipubblici…) e sociale (muoversi nell’ambiente, chiedere informazioni, eseguire compiti…)come si muove? (schemi posturali e motori di base, capacità coordinative, capacità condizionali, abilitàacquisite, eventuali compensazioni ed adattamenti attuati)come comprende ed apprende? Possiede capacità di attenzione, memoria, discriminazione, generalizzazione,risoluzione di problemi e di programmazione?come comunica? (in entrata ed in uscita, attraverso il linguaggio verbale, non verbale, iconico, conl’espressione del viso, con gli occhi, tramite forme di linguaggio alternative)qual è il suo livello di autostima e di autosufficienza? Come reagisce davanti alle difficoltà e agli insuccessi?Quali sono le sue abilità relazionali e sociali?È facilitato nell’espressione di sé?Come gioca?Esistono diverse griglie di osservazione e rilevazione delle abilità residue in soggetti in situazione dihandicap che possono aiutare nella valutazione iniziale, ma spesso è preferibile formarsi un elenco personaledi indicatori da valutare, secondo la situazione.È poi importante conoscere il contesto ambientale nel quale si opera, evidenziandone le caratteristichefacilitanti e quelle limitanti l’attività, per poter porre in essere i relativi aggiustamenti.Motricità e Percezione, Autonomia personale e sociale, Abilità di comunicazione e linguaggi, Abilitàinterpersonali e sociali, Aspetti psicologici, emotivi e comportamentali - immagine di sé come persona cheapprende, autostima, emotività, motivazione, comportamenti problema - Abilità cognitive: Attenzione,Memoria, Discriminazione e generalizzazione, Problem solving e planning, Abilità metacognitive e stili diapprendimento, Gioco e abilità espressive, Area degli apprendimenti -livelli di competenza raggiunti rispettoagli obiettivi della classe27 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-MOTORIA E/O SPORTIVA INDIVIDUALIZZATAAllievo:periodo:OBIETTIVI ALUNGOTERMINEOBIETTIVIOPERAZIONALIa medio e breve termineCONTENUTIAttività, proposteMETODI ESTRUMENTIADATTAMENTIGENERALIVERIFICA28 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Allievo:lezione:PIANO DI LAVORO UNITARIOFASEINTRODUTITVAOBIETTIVIOPERAZIONALIa medio e breve termineCONTENUTIAttività, proposteMETODI ESTRUMENTIADATTAMENTIVERIFICA29 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Allievo:periodo:Motricità ePercezioneSchemi posturali emotori di base:PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-MOTORIA E/O SPORTIVA INDIVIDUALIZZATATabella di osservazione analisi della situazione inizialeAutonomia personale esocialeAbilità dicomunicazione elinguaggiAbilità interpersonali esocialiAspetti psicologici,emotivi ecomportamentaliAutosufficienza personale: Linguaggio verbale: Disponibilità alla relazione Immagine di sé eautostima:Abilità cognitiveAttenzione, Memoria:Coordinazionedinamica generale:Autosufficienza sociale:comunicazione nonverbale:Modalità di relazione: Emotività: Discriminazione egeneralizzazione:Coordinazione fine eprassie:Modalità comunicativapreferita:gioco: Motivazione: Problem solving eplanning:Abilità motoriespecifiche acquisite:Necessità di mediazione:Comportamentiproblema:Abilità metacognitive e stilidi apprendimento:Adattamenti esistenti:FUNZIONALIAdattamenti esistenti:FUNZIONALIAdattamenti esistenti:FUNZIONALIAdattamenti esistenti:FUNZIONALIAdattamenti esistenti:FUNZIONALIAdattamenti esistenti:FUNZIONALILIMITANTILIMITANTILIMITANTILIMITANTILIMITANTILIMITANTIAdattamenti 30 ATTIVITA’ richiesti <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> Adattamenti A.A. richiesti 2008/2009 Luigi Adattamenti Vecchio Silvia richiesti Fagioli www.ideablu.comAdattamenti richiesti Adattamenti richiesti Adattamenti richiesti

31 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

NELL'ACQUA E NEL BUIO"Sono dell'Unione Italiana Ciechi ... alcuni nostri associati sarebbero interessati ad un corsodi nuoto ... forse una ventina ... non vedenti" ... "Piacere ... incontriamoci ... ho già un paiodi idee, e se rispondono alle vostre esigenze questo corso è cosa fatta".Così è nata una delle più belle iniziative del Centro Idea Blu di Pavia.Personalmente avevo già lavorato in acqua con bambini non vedenti, ma sempreindividualmente; questa volta invece si trattava di un intero gruppo di ragazzi e di adulti.Racconto molto volentieri questa mia esperienza perché mi è rimasta nel cuore.In un primo momento, quando si ha a che fare con persone che si trovano in uno stato di"limitazione", di qualsiasi natura e origine, la propria individualità viene per così dire"disturbata" dall'incontro con qualcuno che vive il rapporto con il mondo che lo circonda inmodo profondamente diverso dal nostro. E mai per libera scelta. Così nella persona che nonritiene se stessa limitata si scatenano forti sentimenti di attrazione e di rifiuto, di tristezza edi compassione, di giudizio e di impotenza; sentimenti in genere accompagnati daatteggiamenti iperprotettivi, o di fuga, o di commiserazione, o di gratificazione nei confrontidi chi ha limiti evidenti.A seconda delle situazioni la limitazione viene ora sottolineata, ora ignorata. Troppo spessoperò la disabilità passa in primo piano rispetto la persona, il soggetto portatore di quelladisabilità.Stando semplicemente insieme a chi si trova in forte svantaggio a causa di un limite fisico,psichico o sensoriale che sia, ci si accorge dell'emergere nitido della soggettività dellapersona, a tal punto che l'handicap non sta più né in primo piano, né in secondo piano, madiventa caratteristica originale della personalità del singolo individuo.Se poi ti trovi in piscina con quindici non vedenti, il diverso sei solo tu.Ma quali caratteristiche deve avere un corso di nuoto frequentato esclusivamente da nonvedenti?Semplicemente quelle di un corso di nuoto ben condotto: innanzitutto la guida di uninsegnante competente, che abbia chiari gli obiettivi da perseguire, che conosca e sappiaapplicare la metodologia e che partecipi con interesse personale all'insegnamento; poi lagiusta gradualità nella progressione didattica; un favorevole rapporto numerico tacnicoallievi;la disponibilità di una struttura sportiva idonea. A tutto ciò vanno aggiunte sceltefinalizzate a rendere la mancanza della vista quanto più possibile secondaria rispetto lo scopodel corso. Personalmente per ridurre la difficoltà di orientamento ho ad esempio attivatoun'unica sorgente sonora, ad indicare la direzione da seguire, prima in avvicinamento e poi inallontanamento; ho anche inclinato le bocchette di immissione dell'acqua per avere flussiparalleli e longitudinali.Molto importante sia per l'orientamento che per la giusta accoglienza nella nostra piscina èstata la descrizione minuziosa dell'ambiente mentre questo veniva lentamente edattentamente esplorato all'inizio della prima lezione: abbondanza di particolari,risposteesaurienti alle molte domande, tranquillità nell'anticipare i contenuti del corso, hannosicuramente contribuito a creare un sereno clima di lavoro.Il corso iniziava subito in acqua, ed il riscaldamento avveniva con esercizi di acquagym,inizialmente utilizzati anche per favorire l'ambientamento. Poi seguivano gli esercizi didatticiper l'apprendimento degli stili, come nei classici corsi di nuoto.Unica grande differenza l'incessante verbalizzazione del compito da eseguire: sia degliesercizi generali, sia dei movimenti segmentari. Nell'educazione motoria l'insegnante utilizzanormalmente tutti i canali a sua disposizione, e l'esempio visivo è sicuramente moltoefficace. Ma se chi ti ascolta non ti vede le tue parole acquistano maggiore importanza; e32 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

vedere la perfetta esecuzione di un gesto da te solo "raccontato" spesso stupisce. Lo stuporediventa poi emozione se si pensa che questi gesti sono eseguiti "al buio", senza vedere esenza respirare, ma in piena fiducia, sebbene ci si trovi nell'acqua, che così come il buio èspessissimo origine di paura. Non dobbiamo dimenticare che i nostri propriocettori, che cipermettono di capire la posizione del nostro corpo anche senza vederlo, vengono inibitidall'ingresso in acqua (per questo ad esempio crediamo di avere le gambe tese mentre lestiamo flettendo), e ciò aumenta le difficoltà.La buona volontà, l'entusiasmo e la simpatia dei partecipanti hanno favorito ilraggiungimento degli obiettivi, indipendentemente dall'età e dalle doti atletiche individuali.E superando le paure hanno imparato a "volare". Perché in questo caso nuotare... è un po'come volare!Luigi VecchioCentro IDEA BLU, via Candio 10 PaviaArticolo scritto per la rivista PROFESSIONE FITNESS (MI)PASSEGGIANDO IN ACQUAL'<strong>ATTIVITA'</strong> IN ACQUA INSIEME A PERSONE CON DISABILITA'Paralisi cerebrale infantile, tetraparesi spastica, Walter non cammina. Il suo scheletro si èsviluppato in modo non armonico a causa delle fortissime e continue contrazioni muscolari.Sulla sedia a rotelle così come sul seggiolone gigante di casa sua, è sempre vincolato, perevitare cadute. In acqua è libero.E' felice di muoversi in completa autonomia. Cammina rapidamente, avvicina gli altri ragazziper relazionarsi. Non riesce a parlare, ma comunica benissimo. Spostandosi a grandi passipercorre la piscina Idea Blu in lungo e in largo continuamente, per festeggiare i suoi amici eper fare loro dispetti. Avere amici così rende felici. Cammina tanto da dover indossare calzedi cotone per proteggere la sua delicata pianta del piede. Non uscirebbe mai dall'acqua, chelo frena e insieme lo sostiene. La pressione idrica sugli arti inferiori favorisce il ritorno delsangue venoso e interessa anche il reticolo linfatico. La vasodilatazione periferica facilital'ossigenazione dei tessuti. La viscosità dell'acqua determina contemporaneamente sia ilrilassamento muscolare, rendendo esercizi di allungamento particolarmente efficaci fino acirca trenta minuti dopo l'uscita dall'acqua, sia la possibilità di potenziamento muscolare, dalmomento che la resistenza allo spostamento di un corpo immerso cresce in proporzionegeometrica rispetto alla velocità. Anche la capacità di Walter di mantenere il suo equilibriostatico e dinamico in acqua è aumentata in pochi mesi, così come la prontezza nelrecuperare l'equilibrio perso: ora resiste e vince anche la spinta dell'impianto per il nuotocontrocorrente. L'attività in acqua è per Walter ricca di significato, perché aumenta la suaautostima, la sua autoefficacia, la sua gioia. Però il suo organismo ne trae anche notevolivantaggi a livello fisiologico e neuromuscolare. Walter è un ragazzo sano, quasi a dispettodella sua disabilità. Troppo spesso le persone disabili non svolgono alcuna attività fisica, conconseguente deperimento del loro stato di salute e aggravamento del loro handicap. Hocitato Walter come esempio, ma sono molte le persone che con disabilità differenti, traggonobeneficio dal movimento in acqua. La mia personale esperienza riguarda bambini conautismo, ragazzi non vedenti, bambini con sindrome di Down, persone con esiti dapoliomielite, con sclerosi multipla, con paraplegia ed emiplegia, con paralisi cerebraleinfantile, con morbo di Parkinson e focomelia. Ho riscontrato sempre miglioramenti sul pianoeducativo-motorio e relazionale, qualitativamente e quantitativamente molto individualizzati:ogni esperienza è unica.33 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

Proprio osservando gli evidenti benefici del lavoro in acqua con persone disabili è possibileintuire i vantaggi che tale attività garantisce anche agli individui sani. Così l'acqua diventa unversatile strumento che capaci professionisti possono utilizzare per conseguire i loro obiettivi:riabilitazione per i fisioterapisti; educazione motoria, prevenzione e mantenimento dellasalute per gli educatori fisico motori."Tutti in acqua!" sembrerebbe essere lo slogan ideale, ma non bisogna ignorare gli elementivariabili, le controindicazioni a tale attività, gli aspetti gestionali e organizzativi.Un elemento variabile è l'acqua stessa: dolce o salata ha proprietà fisiche differenti, e ogniacqua termale è un meraviglioso capitolo a sè. Anche la temperatura non è secondaria e puòfavorire o frenare il conseguimento dei vari obiettivi. La struttura dove svolgere movimentoin acqua può avere diverse caratteristiche: dimensione, forma e profondità delle vasche,disponibilità di attrezzature fisse e mobili, distribuzione degli ambienti di servizio. Ognicomponente influenza gli altri e una piscina può non essere adeguata alle esigenze di tutti.Se ad esempio per i neonati con displasia polmonare o con ipotonia muscolare l'attività inacqua è particolarmente efficace e spesso permette il recupero dell'elasticità polmonare e laconquista del giusto tono muscolare, in altri casi non si deve proprio entrare in acqua. Adesempio in presenza di ferite aperte o piaghe da decubito, di insufficienza respiratoria grave,di cardiopatie gravi. Divieto di balneazione anche in caso di otiti, di timpano perforato e dimalattie infettive, sia cutanee, sia gastrointestinali, sia respiratorie.Altre limitazioni al lavoro in acqua possono derivare dalla carenza stessa di piscine concaratteristiche idonee, e dagli alti costi di gestione di quelle esistenti. Per garantire questotipo di attività a costi contenuti, l'orientamento in Italia è di realizzare vasche di dimensioniminime, e di organizzare le attività in gruppi omogenei e poco numerosi. Altre volte il gestoreapplica un prezzo "politico", fingendo di dimenticare le bollette energetiche.Alcuni centri fisioterapici propongono sedute in cui è efficacemente proposta la combinazionetra fisioterapia a secco e riabilitazione in acqua.LUIGI VECCHIO34 ATTIVITA’ <strong>FISICA</strong> <strong>ADATTATA</strong> A.A. 2008/2009 Luigi Vecchio Silvia Fagioli www.ideablu.com

![Arti Marziali JUDO Ge Aprile2012 [modalitàcompatibilità]](https://img.yumpu.com/47286865/1/184x260/arti-marziali-judo-ge-aprile2012-modalitaa-compatibilitaa-.jpg?quality=85)