1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...

1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...

1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

intelligenza contribuisce a far scegliere attività semplici e ripetitive, a ut<strong>il</strong>izzare poco<br />

situazioni di problem-solving che sono invece quelle che stimolano di più<br />

l’esplorazione. Ancora meno frequente è l’idea di supportare con l’intervento le<br />

funzioni esecutive e memoria di lavoro, anche se la ricerca comincia a mostrare che<br />

trattando queste funzioni si hanno miglioramenti significativi negli apprendimenti (Van<br />

der Molen et al., 2010).<br />

Uno studio sull’efficacia di un intervento<br />

Il caso di D.<br />

Se partiamo dall’ipotesi che non esiste una disab<strong>il</strong>ità intellettiva ma che esistono<br />

complessi itinerari di sv<strong>il</strong>uppo cognitivo e socio- affettivo, in cui variab<strong>il</strong>i condizioni<br />

genetiche, neurobiologiche e socioculturali producono deficit in una vasta ma variab<strong>il</strong>e<br />

gamma di funzioni cognitive, capiamo che l’impresa diagnostica è più complessa di<br />

quella che si basa sulla determinazione del QI e del livello di funzionamento adattivo<br />

(su questo punto vedere anche Di Nuovo e Buono, 2010; Ruggerini et al., 2008;<br />

Vianello, 2004). L’impresa dovrebbe partire dal ricostruire <strong>il</strong> più possib<strong>il</strong>e la storia<br />

evolutiva dell’individuo, proseguire con un’attenta valutazione delle funzioni cognitive<br />

centrali per l’apprendere (attenzione, integrazione visuo-motoria, linguaggio, funzioni<br />

esecutive, memoria di lavoro, memoria verbale e visuo-spaziale a lungo termine), e<br />

con l’esaminare le potenzialità di apprendimento e la modificab<strong>il</strong>ità emotivo-cognitiva.<br />

Quest’impresa dovrebbe anche permettere di individuare alcune priorità per<br />

l’intervento e determinare <strong>il</strong> grado di sostegno di cui l’individuo e la famiglia hanno<br />

bisogno.<br />

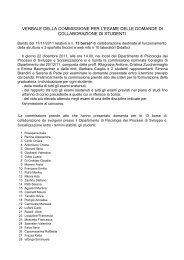

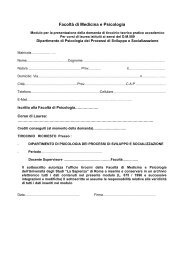

Quando D. viene valutato nel Servizio di consulenza per la prevenzione e l’intervento<br />

sui disturbi dell’apprendimento (attivato presso <strong>il</strong> Dipartimento di Psicologia dei<br />

Processi di Sv<strong>il</strong>uppo e Socializzazione della Sapienza, Università di Roma) frequenta la<br />

III media e ha 14 anni.<br />

I genitori ci consegnano una voluminosa cartella in cui hanno raccolto le diagnosi che<br />

diversi centri (da strutture di neuropsichiatria infant<strong>il</strong>e di Aziende sanitarie a centri<br />

specialistici ospedalieri universitari) hanno formulato su D. L’infanzia del ragazzo è<br />

stata caratterizzata da difficoltà motorie, scarso controllo dello sguardo, ritardo nella<br />

comunicazione e severo ritardo nel linguaggio. Nella <strong>prima</strong> valutazione a tre anni<br />

queste difficoltà si uniscono a un’inibizione della socialità e a un ritardo cognitivo. Lo<br />

sv<strong>il</strong>uppo atipico di D. non è riconducib<strong>il</strong>e ad alcuna sindrome genetica nota (esito<br />

negativo di tutte le analisi finora effettuate) né ad alcun tipo di lesione neurologica<br />

10