1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...

1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...

1 Abstract La prima parte dell'articolo discute criticamente il concetto ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Abstract</strong><br />

<strong>La</strong> <strong>prima</strong> <strong>parte</strong> dell’articolo <strong>discute</strong> <strong>criticamente</strong> <strong>il</strong> <strong>concetto</strong> di funzione intellettiva<br />

unitaria che sottende la misurazione psicometrica del QI. Considerando evidenze che<br />

provengono da studi di psicologia cognitiva, neuropsicologia e biologia si argomenta<br />

che una generalizzata compromissione dell’apprendimento è alla base di un deficitario<br />

QI. Questa compromissione può essere generata da: i) deficit dell’attenzione, delle<br />

funzioni esecutive e della memoria di lavoro; ii) atipico sv<strong>il</strong>uppo di alcune strutture<br />

neurobiologiche (in particolare, i dendriti) implicate nell’apprendimento.<br />

Funzioni e strutture neurobiologiche centrali per l’apprendimento possono tuttavia<br />

essere modificate, come suggeriscono sia alcuni studi sui trattamenti sia gli effetti<br />

dell’arricchimento ambientale osservati nei modelli animali del ritardo mentale.<br />

1

<strong>La</strong> seconda <strong>parte</strong> dell’articolo esplora quest’ipotesi riportando gli effetti di un<br />

potenziamento dell’attenzione, delle funzioni esecutive e della memoria di lavoro nel<br />

caso di D., un ragazzo di 14 anni con una diagnosi di disab<strong>il</strong>ità intellettiva lieve.<br />

Introduzione<br />

Propongo in questo studio alcune riflessioni critiche sulle pratiche diagnostiche che<br />

ut<strong>il</strong>izzano <strong>il</strong> <strong>concetto</strong> di disab<strong>il</strong>ità intellettiva ispirandosi al DSM; seguirà la descrizione<br />

di una valutazione e di un intervento motivati da queste riflessioni.<br />

Com’è noto, <strong>il</strong> DSM IV classifica <strong>il</strong> ritardo mentale nell’Asse II, insieme ai disturbi di<br />

personalità; <strong>il</strong> DSM V, che sarà pubblicato nel 2013, non ut<strong>il</strong>izza più <strong>il</strong> termine ritardo<br />

mentale ma usa <strong>il</strong> sinonimo di disab<strong>il</strong>ità intellettiva includendolo tra i Disturbi<br />

Neuroevolutivi. Nel DSM V la diagnosi di disab<strong>il</strong>ità intellettiva evolutiva<br />

(Intellectual Developmental Disorder) richiede tre condizioni: un deficit intellettivo, un<br />

deficit nel funzionamento adattivo e un inizio del disturbo nel periodo evolutivo. Il<br />

deficit intellettivo è attestato da 2 o più deviazioni standard sotto la media nel QI<br />

(dunque un punteggio di 70 o più basso) ed è valutato in maniera “psicometricamente<br />

affidab<strong>il</strong>e”. Anche <strong>il</strong> deficit nel funzionamento adattivo deve essere valutato con<br />

strumenti statisticamente affidab<strong>il</strong>i.<br />

Per la disab<strong>il</strong>ità intellettiva evolutiva, così come per altri tipi di disturbi, <strong>il</strong> DSM<br />

consegna l’affidab<strong>il</strong>ità e intersoggettività delle categorie diagnostiche agli strumenti<br />

psicometrici. Fonda quindi la sua validità scientifica sulla valutazione psicometrica dei<br />

“sintomi” piuttosto che su una teoria neurologica o psicologica. <strong>La</strong> questione<br />

epistemologica non di poco r<strong>il</strong>evo è però se gli strumenti psicometrici siano sufficienti<br />

per definire un disturbo una “realtà naturale”, piuttosto che un costrutto derivato da<br />

qualche teoria.<br />

Come affermano Rodrigues e Banzato (2009), sarebbe consolante se a una categoria<br />

diagnostica stab<strong>il</strong>ita sulla base di una descrizione psicometrica dei sintomi<br />

corrispondessero caratteristiche neurobiologiche e prognostiche uniche che<br />

permettono di distinguere un determinato disturbo da altri possib<strong>il</strong>i disturbi. Tuttavia<br />

sappiamo che non è così, molti disturbi psichiatrici sono spesso diffic<strong>il</strong>i da distinguere<br />

uno dall’altro e la loro natura è di “gradazione” lungo un continuum, piuttosto che di<br />

discontinuità qualitativa.<br />

2

E’ sufficiente valutare <strong>il</strong> QI per individuare <strong>il</strong> nucleo essenziale del deficit in un disturbo<br />

neuroevolutivo Esiste un disturbo che possa caratterizzarsi in maniera distintiva<br />

attraverso la congiunzione di due apparentemente semplici condizioni: la valutazione<br />

del QI e quella del deficit nel funzionamento adattivo<br />

Intelligenza e QI<br />

L’idea che <strong>il</strong> nucleo essenziale di un deficit possa cogliersi attraverso <strong>il</strong> QI (tanto da<br />

basare su questo indicatore una delle tre condizioni della diagnosi) ha origine dalla<br />

convinzione che <strong>il</strong> QI possa essere un buon indicatore dell’intelligenza. Questa<br />

convinzione si basa su una tradizione di studi psicometrici che è partita<br />

dall’osservazione statistica di un’alta intercorrelazione tra i punteggi nei diversi<br />

subtest che compongono la valutazione del QI. Nonostante ogni compito di una<br />

batteria che valuta <strong>il</strong> QI presenti la sua specificità, e dunque sia probab<strong>il</strong>e che un<br />

individuo possa far molto bene in un compito e meno bene in un altro, i compiti che<br />

valutano <strong>il</strong> QI tendono ad avere prestazioni correlate tra loro. Chi ha una prestazione<br />

più alta della media in un compito, tende ad avere una prestazione di livello sim<strong>il</strong>e in<br />

altri compiti che concorrono alla valutazione del QI. Applicando l’analisi fattoriale a<br />

questi patterns di correlazioni si è trovato che c’è una porzione di varianza comune tra<br />

i vari subtest, denominata fattore “g”. Ci sono state molte controversie su che cosa sia<br />

effettivamente <strong>il</strong> fattore “g” in termini psicologici o neurofisiologici. Tra le ipotesi<br />

formulate in anni passati dobbiamo includere: una sorta di energia mentale<br />

(Spearman, 1927) corrispondente alle capacità attentive, un’ab<strong>il</strong>ità di ragionamento<br />

astratto (Gustafsson, 1984); una velocità di processamento neurale (Reed & Jensen,<br />

1992) che influenzerebbe anche semplici compiti di tipo percettivo. Nessuna di<br />

quest’ipotesi è stata confermata (per un’ampia rassegna su questi risultati controversi<br />

si veda Neisser et al., 1996), e in effetti persino l’affermazione che un unico fattore<br />

spieghi in maniera ottimale le intercorrelazioni tra i subtest ha ricevuto critiche. Alcuni<br />

studiosi (Thurstone, 1938) hanno infatti individuato gruppi di fattori che spiegano le<br />

intercorrelazioni tra gruppi di test meglio di un fattore unico. Carroll (1993) ha<br />

elaborato un modello psicometrico che prevede 70 diverse specifiche ab<strong>il</strong>ità alla base<br />

dei subtest che valutano <strong>il</strong> QI. Riguardo alle basi psicometriche della fattorialità<br />

sottostante al QI possiamo concludere che non esistono evidenze univoche a conferma<br />

dell’affermazione che <strong>il</strong> QI sia un indicatore della capacità intellettiva. In altre parole,<br />

non può essere scartata l’ipotesi che un QI deficitario sia <strong>il</strong> risultato di deficit in un<br />

vasto insieme di ab<strong>il</strong>ità specifiche piuttosto che l’espressione di un deficitario sv<strong>il</strong>uppo<br />

3

di un unico fattore, quello (qualsiasi esso sia) che coincide con la capacità intellettiva<br />

di un individuo. Se esista un’unitaria capacità intellettiva (per un’aggiornata teoria che<br />

sostiene questo, vedere Cornoldi, 2007; 2011), se <strong>il</strong> funzionamento umano e<br />

l’adattamento degli individui all’ambiente possa essere meglio concettualizzato<br />

dall’idea di differenti tipi di “intelligenze” sono anch’esse questioni tutt’altro che risolte<br />

nella ricerca psicologica (Gardner, 1983; Sternberg, 1985).<br />

Cervello, Intelligenza e QI<br />

Alcuni recenti studi di neuroscienze sembrano aver fornito evidenze all’ipotesi che a<br />

variazioni nel QI corrispondano variazioni dell’intelligenza a cui a loro volta<br />

corrispondono variazioni di tipo neurobiologico. Jung e Haier (2007) hanno preso in<br />

rassegna circa 37 studi che ut<strong>il</strong>izzano la risonanza magnetica e una morfometria<br />

basata sui voxel per misurare <strong>il</strong> volume della materia grigia e della materia bianca in<br />

specifiche aree della corteccia. Sulla base delle correlazioni tra QI e volume di<br />

specifiche aree corticali, i due studiosi propongono un modello di integrazione “frontoparietale”<br />

caratterizzato dall’interazione tra aree che elaborano l’input sensoriale<br />

visivo e uditivo (aree di Brodman 18, 19, 21, 37), alcune aree della corteccia parietale<br />

(aree di Brodman 7, 39, 40), alcune aree frontali (aree di Brodman 6, 9, 10, 45–47)<br />

e <strong>il</strong> cingolato anteriore. Il volume della materia bianca nella comunicazione tra queste<br />

aree è un altro elemento del circuito “fronto-parietale” che correla con <strong>il</strong> QI.<br />

Apparentemente la correlazione tra QI e volume delle aree di una rete fronto-parietale<br />

sembra confermare l’idea che l’intelligenza sia proprio <strong>il</strong> fattore valutato attraverso <strong>il</strong><br />

QI, un fattore a cui corrispondono precise condizioni neurobiologiche. Tuttavia anche<br />

<strong>il</strong> modello fronto-parietale non è esente da difficoltà di interpretazione teorica. Quali<br />

processi cognitivi sono supportati dalla rete “fronto-parietale” Sono tutti processi che<br />

hanno a che fare con <strong>il</strong> pensiero astratto, <strong>il</strong> ragionamento, la metacognizione, dunque<br />

con l’essenza di ciò che si può definire “intelligenza” Naghavi e Nyberg (2007)<br />

sottolineano la difficoltà di stab<strong>il</strong>ire un rapporto di corrispondenza biunivoca tra area<br />

corticale e funzione cognitiva. Le aree corticali coinvolte nella rete “fronto-parietale”<br />

<strong>parte</strong>cipano in realtà a diverse funzioni cognitive; ad esempio, la corteccia parietale è<br />

coinvolta sia in funzioni esecutive sia in una vasta gamma di processi senso-motori<br />

(Collette & Van der Linden 2002; Culham & Kanwisher 2001); <strong>il</strong> cingolato anteriore<br />

contribuisce alla regolazione emotiva e al consolidamento a lungo termine delle<br />

memorie. L’interazione tra aree frontali, parietali, e di processing visivo e acustico<br />

4

potrebbe indicare quanto sia cruciale per un ottimale sv<strong>il</strong>uppo cognitivo che<br />

comportamenti intenzionali e finalizzati al raggiungimento di uno scopo (aree frontali)<br />

possano fac<strong>il</strong>mente attingere a informazioni di natura sensoriale e motoria per<br />

realizzare una convergenza tra rappresentazioni di tipo multimodale (aree della<br />

corteccia associativa visiva e uditiva e della corteccia parietale ), per selezionare o<br />

inibire specifiche rappresentazioni in funzione degli obiettivi (cingolato anteriore), e<br />

avvalersi della memoria di lavoro (aree frontali) per mantenere disponib<strong>il</strong>i le<br />

informazioni r<strong>il</strong>evanti ed elaborarle secondo le necessità del momento. Insomma, più<br />

che del ragionamento e del pensiero astratto, una rete “fronto-parietale” è <strong>il</strong> supporto<br />

di qualsiasi processo cognitivo complesso, in cui siano integrate intenzioni, obiettivi,<br />

informazioni di natura diversa mentre vengono controllate le elaborazioni e le risposte<br />

che ut<strong>il</strong>izzano queste informazioni. Dunque la correlazione tra QI e rete frontoparietale<br />

non vuol dire che esista una rete corticale che supporta un’unica e unitaria<br />

“funzione intellettiva”. Componenti bas<strong>il</strong>ari del sistema cognitivo, inclusi i processi di<br />

natura sensoriale e motoria, sono infatti coinvolte nel funzionamento “frontoparietale”.<br />

Di nuovo, queste considerazioni critiche fanno rimanere aperta la questione<br />

da cui siamo partiti: <strong>il</strong> QI è l’espressione di un’unitaria capacità intellettiva o<br />

“intelligenza di base”, come la definisce Cornoldi (2011) Oppure <strong>il</strong> QI è l’espressione<br />

di un complesso e variegato funzionamento a cui <strong>parte</strong>cipano processi cognitivi di<br />

natura diversa Se è espressione di questo, se è <strong>il</strong> risultato di un insieme di ab<strong>il</strong>ità in<br />

<strong>parte</strong> specifiche, dovremmo aspettarci che a un QI sotto la norma corrispondano<br />

diverse tipologie di deficit (e di ab<strong>il</strong>ità preservate) piuttosto che un unico “tipo<br />

naturale” a cui possa applicarsi una e una sola categoria diagnostica.<br />

Apprendimento e QI<br />

Alcuni autori distinguono un’ intelligenza fluida indicata dal fattore gf -un fattore che si<br />

basa sull’intercorrelazione tra test che richiedono un ragionamento astratto e una<br />

risoluzione di problemi- e un’intelligenza cristallizzata indicata da un fattore gc, che<br />

risulta dall’intercorrelazione tra test che valutano l’apprendimento di nozioni e concetti<br />

(Carroll, 1993).<br />

In effetti, se consideriamo lo strumento più frequentemente adottato per avere una<br />

misura del QI (la nota batteria WISC di Wechsler, 1991) possiamo notare che soltanto<br />

due subtest possono misurare una capacità di ragionamento (subtest storie in<br />

sequenza) o di concettualizzazione astratta (subtest somiglianze) mentre molti altri<br />

5

subtest richiedono la conoscenza e <strong>il</strong> recupero di conoscenze sul mondo e di nozioni<br />

scolastiche (subtest informazioni), l’uso di apprendimenti linguistici (subtest<br />

vocabolario), aritmetici (subtest aritmetica), sociali (subtest comprensione) oppure<br />

richiedono ab<strong>il</strong>ità visuo-motorie e visuo-spaziali (subtest ricostruzione di oggetti;<br />

disegno con cubi) o rapidità di processamento visuo-motorio (subtest cifrario e ricerca<br />

di simboli). Non sarebbe sorprendente se un alto o basso QI risultasse in gran <strong>parte</strong><br />

determinato da una generale fac<strong>il</strong>ità ad acquisire-memorizzare conoscenze<br />

linguistiche, concetti sul mondo e su situazioni di vita sociale, procedure visuo-motorie<br />

e visuo-spaziali.<br />

Che <strong>il</strong> QI sia molto in rapporto con la “fac<strong>il</strong>ità ad apprendere” lo rivela uno dei dati più<br />

solidi della ricerca psicometrica: <strong>il</strong> QI è un buon predittore delle prestazioni<br />

scolastiche, mostra infatti una correlazione di circa .50 con i voti a scuola (Neisser et<br />

al., 1997). Ma la fac<strong>il</strong>ità ad apprendere, piuttosto che essere uno dei tanti sinonimi di<br />

“intelligenza” sembra a sua volta dipendere dall’efficienza di alcune specifiche funzioni<br />

cognitive che sostengono l’apprendimento in diversi tipi di “domini”. Dedicare<br />

attenzione consapevole a un compito, controllare informazioni o risposte che possono<br />

essere in conflitto tra loro, alternare l’attenzione tra tipi di informazioni diverse a cui<br />

applicare procedure o regole, mantenere in memoria una serie di informazioni visive o<br />

verbali <strong>il</strong> tempo necessario che permetta al sistema cognitivo un’elaborazione di<br />

queste stesse informazioni sono esempi di complesse funzioni cognitive a cui la<br />

psicologia e la neuropsicologia danno <strong>il</strong> nome di controllo esecutivo, inibizione,<br />

switching attentivo, memoria di lavoro. Che queste funzioni siano carenti nelle<br />

persone con QI sotto la norma ce lo indicano molti studi recenti ( Jarrold et al. 2000;<br />

<strong>La</strong>nfranchi et al. 2004, 2009; Vicari et al., 2006; Schneider et al., 2009; Schuchardt<br />

et al., 2010). Che queste funzioni siano essenziali per l’apprendimento ce lo mostrano<br />

studi che confrontano bambini con QI nella norma o con QI sotto la norma accomunati<br />

tuttavia da deficit della memoria di lavoro. In questi casi si trova che sono<br />

compromessi la maggior <strong>parte</strong> degli apprendimenti scolastici (Maheler & Schuchardt,<br />

2009), indipendentemente dal QI. Molti studi (discuto questo punto in Orsolini, 2011)<br />

trovano che deficit nelle funzioni esecutive o nella memoria di lavoro sono spesso alla<br />

base di deficit nell’apprendimento della lettura, scrittura, aritmetica, comprensione del<br />

testo in individui con QI nella norma.<br />

Il fatto che la severità della compromissione della memoria di lavoro, specialmente<br />

nella sua componente di “magazzino fonologico” (Schuchardt, Gebhardt & Maehler,<br />

6

2010) sia decisamente maggiore in gruppi con “disab<strong>il</strong>ità intellettiva” lieve (QI tra 50<br />

e 69) rispetto a gruppi con organizzazione cognitiva borderline (QI tra 70 e 84)<br />

suggerisce che un forte deficit di memoria di lavoro può essere una causa importante<br />

del basso QI nelle persone che ricevono la diagnosi di disab<strong>il</strong>ità intellettiva. In un<br />

gruppo di individui con sindrome di Down la memoria a breve termine verbale (lo span<br />

di cifre in avanti) spiega addirittura <strong>il</strong> 71% della varianza nel QI (Edgin, Pennington<br />

& Mervis, 2010).<br />

<strong>La</strong> relazione tra QI deficitario e disturbo dell’apprendimento è suggerita infine dalla<br />

ricerca neurobiologica quando mostra che la quantità di arborizzazioni dendritiche è<br />

carente in persone che hanno ricevuto una diagnosi di ritardo mentale (Kaufmann &<br />

Moser, 2000).<br />

Le spine dendritiche, piccole protuberanze lungo i rami dendritici, contengono sinapsi<br />

e sono quindi cruciali per la creazione di quei collegamenti tra un neurone e l’altro che<br />

costituiscono <strong>il</strong> substrato biologico di un nuovo apprendimento. In diverse sindromi<br />

genetiche in cui le persone hanno un QI sotto la norma sono state osservate anomalie<br />

dendritiche. In persone con sindrome dell’X Frag<strong>il</strong>e le spine dendritiche sono più<br />

lunghe, sott<strong>il</strong>i e abbondanti che in individui con sv<strong>il</strong>uppo tipico (Irwin et al., 2000).<br />

Nella sindrome di Down i dendriti sono invece più corti, le spine dendritiche più lunghe<br />

e meno abbondanti che in individui con sv<strong>il</strong>uppo tipico (Dierssen et al., 2003). In<br />

ambedue questi casi la formazione delle sinapsi lungo i dendriti non avviene in<br />

maniera tipica.<br />

“Disab<strong>il</strong>ità intellettiva” come deficit dei meccanismi cognitivi e neurobiologici che<br />

sostengono l’apprendimento<br />

Ricapitolo i punti della discussione: (1) <strong>La</strong> questione se l’intelligenza sia una capacità<br />

unitaria o un vasto insieme di ab<strong>il</strong>ità specifiche, rimane una questione aperta su cui<br />

non ci sono ancora certezze (o meglio falsificazioni) scientifiche; (2) Non siamo sicuri<br />

che ci sia un parametro neurobiologico o un tipo di rete tra aree corticali che possano<br />

essere messi in relazione con variazioni dell’intelligenza; (3) Molte evidenze<br />

scientifiche recenti mostrano che un QI sotto la norma ha alla base deficit in<br />

meccanismi cognitivi – come le funzioni esecutive e la memoria di lavoro- che<br />

sostengono sia <strong>il</strong> ragionamento sia l’apprendimento; (4) In diverse sindromi genetiche<br />

associate a un QI sotto la norma è stato osservato un deficit di alcune strutture che<br />

costituiscono <strong>il</strong> substrato neurobiologico dell’apprendere.<br />

7

Queste premesse rendono plausib<strong>il</strong>e l’ipotesi che individui con QI sotto la norma<br />

abbiano storie di sv<strong>il</strong>uppo neurobiologico in cui ci sono stati e continuano ad esserci<br />

importanti ostacoli agli apprendimenti, in maniera variab<strong>il</strong>e da individuo a individuo a<br />

seconda sia della eventuale sindrome genetica sia di fattori ambientali e<br />

temperamentali.<br />

Ma che cosa cambia se ipotizziamo che un basso QI sia espressione di un deficit<br />

intellettivo oppure di un disturbo generalizzato dell’apprendimento<br />

Ipotizzare deficit nell’intelligenza fa ancorare <strong>il</strong> nostro sguardo verso un’immaginaria<br />

dotazione genetica: nelle sue variazioni da un individuo all’altro, questa base ha <strong>il</strong> polo<br />

più basso nelle persone che “diventeranno” ritardati mentali o disab<strong>il</strong>i intellettivi.<br />

Ipotizzare invece un deficit nei meccanismi cognitivi (memoria di lavoro e funzioni<br />

esecutive) e nelle condizioni neurobiologiche che sostengono l’apprendimento fa<br />

spostare la nostra attenzione verso altre domande: quali tra le specifiche funzioni<br />

cognitive che sostengono apprendimenti scolastici e apprendimenti dall’esperienza di<br />

vita quotidiana sono particolarmente carenti in un singolo individuo Queste funzioni<br />

possono essere potenziate Insomma, l’ostacolo ad apprendere è stab<strong>il</strong>e e immutab<strong>il</strong>e<br />

oppure può essere modificato<br />

In questa seconda ipotesi non si nega che ci siano fattori neurobiologici (anche di<br />

natura genetica) che hanno determinato condizioni non tipiche di sv<strong>il</strong>uppo del cervello.<br />

<strong>La</strong> differenza importante tra la seconda e la <strong>prima</strong> ipotesi è che l’apprendimento può<br />

essere “rimesso in moto”, mentre la dotazione “intellettiva” può essere migliorata nel<br />

suo uso ma non nella sua struttura.<br />

Modificab<strong>il</strong>ità cognitiva e apprendimento<br />

Come si può potenziare l’apprendimento se le strutture neurobiologiche che lo<br />

sostengono sono carenti In effetti proprio le evidenze neurobiologiche suggeriscono<br />

che a partire da una ridotta possib<strong>il</strong>ità di apprendimento e di memoria l’ambiente può<br />

avere un ruolo cruciale nello stimolare uno sv<strong>il</strong>uppo delle formazioni dendritiche e<br />

delle connessioni neuronali.<br />

Gli studi sui modelli animali del ritardo mentale mostrano che in un organismo<br />

animale con alterazioni genetiche corrispondenti alla sindrome di Down o alla<br />

sindrome dell’X frag<strong>il</strong>e, ci sono anomalie a livello delle arborizzazioni e delle spine<br />

dendritiche, così come è stato osservato nel cervello umano con queste sindromi.<br />

Questi studi mostrano anche che se l’animale con ritardo mentale cresce in un<br />

8

ambiente arricchito, caratterizzato da socialità, da materiali di gioco e novità, <strong>il</strong><br />

cervello sv<strong>il</strong>uppa arborizzazioni dendritiche in un modo che non si osserva quando<br />

l’animale cresce in un ambiento povero di stimoli. L’ambiente arricchito motiva<br />

nell’animale attività ed esercizi che a loro volta modificano lo sv<strong>il</strong>uppo del cervello<br />

inducendo sinaptogenesi e formazioni di dendriti (Dierssen et al., 2003; Restivo et<br />

al., 2005).<br />

Queste evidenze individuano dunque la necessità di ripensare alle difficoltà<br />

generalizzate dell’apprendere considerandole, anche a livello neurobiologico, non già<br />

come una proprietà immodificab<strong>il</strong>e dell’individuo ma come una dimensione soggetta a<br />

cambiamento e all’influenza dell’ambiente. Socialità, esplorazione, novità sono le tre<br />

parole chiave che nel caso dei topi permettono di sperimentare una ricca stimolazione,<br />

un coinvolgimento costante in esercizi motori e visuo-spaziali, una diminuzione della<br />

paura, tutte condizioni che stimolano <strong>il</strong> cervello alla formazione di dendriti e di sinapsi.<br />

Quando passiamo dai topi agli esseri umani non è però così semplice creare un<br />

ambiente arricchito. Iniziando dalla socialità, questo è un tratto molto variab<strong>il</strong>e a<br />

seconda della sindrome genetica o della storia individuale. Molti bambini che fin dai<br />

primi mesi di vita hanno avuto un’ipotonia, una difficoltà a controllare lo sguardo e i<br />

movimenti, hanno spesso figure di attaccamento che hanno sofferto di costante<br />

preoccupazione e ansia per le difficoltà che vedevano nel figlio. Sia quest’esperienza<br />

affettiva (<strong>il</strong> contatto con <strong>il</strong> sentimento depressivo del caregiver) sia le prime reazioni di<br />

rifiuto dei pari contribuiscono in molti casi ad una scarsa propensione ai rapporti<br />

sociali, a una paura nello stab<strong>il</strong>ire contatti con persone non fam<strong>il</strong>iari.<br />

Quanto alle altre due parole chiave di un ambiente arricchito –esplorazione e novitàsappiamo<br />

che negli esseri umani l’esplorazione ha a che fare con la curiosità e con la<br />

capacità di mitigare la paura di fronte all’ignoto. Ma un essere umano che ha appreso<br />

a considerarsi non intelligente ha paura di fronte a situazioni nuove. Ha paura di<br />

venire in contatto con un’immagine di sé interpretata come inab<strong>il</strong>e e incompetente; ha<br />

paura di sperimentare un’um<strong>il</strong>iante vergogna che provoca una condanna interna, un<br />

senso di confusione e insicurezza. Dati questi sentimenti, la tendenza di molti ragazzi<br />

con “disab<strong>il</strong>ità intellettiva” e dei loro genitori è di proteggersi dalle novità e dalle<br />

situazioni complesse, di rifugiarsi in consolanti routines sia nella vita sociale sia nelle<br />

situazioni d’apprendimento. Di questa tendenza si fanno interpreti spesso sia<br />

insegnanti sia riab<strong>il</strong>itatori quando si preoccupano di proporre a questi ragazzi compiti<br />

“fac<strong>il</strong>i”. L’idea che i ritardi nello sv<strong>il</strong>uppo e nell’apprendimento siano legati a scarsa<br />

9

intelligenza contribuisce a far scegliere attività semplici e ripetitive, a ut<strong>il</strong>izzare poco<br />

situazioni di problem-solving che sono invece quelle che stimolano di più<br />

l’esplorazione. Ancora meno frequente è l’idea di supportare con l’intervento le<br />

funzioni esecutive e memoria di lavoro, anche se la ricerca comincia a mostrare che<br />

trattando queste funzioni si hanno miglioramenti significativi negli apprendimenti (Van<br />

der Molen et al., 2010).<br />

Uno studio sull’efficacia di un intervento<br />

Il caso di D.<br />

Se partiamo dall’ipotesi che non esiste una disab<strong>il</strong>ità intellettiva ma che esistono<br />

complessi itinerari di sv<strong>il</strong>uppo cognitivo e socio- affettivo, in cui variab<strong>il</strong>i condizioni<br />

genetiche, neurobiologiche e socioculturali producono deficit in una vasta ma variab<strong>il</strong>e<br />

gamma di funzioni cognitive, capiamo che l’impresa diagnostica è più complessa di<br />

quella che si basa sulla determinazione del QI e del livello di funzionamento adattivo<br />

(su questo punto vedere anche Di Nuovo e Buono, 2010; Ruggerini et al., 2008;<br />

Vianello, 2004). L’impresa dovrebbe partire dal ricostruire <strong>il</strong> più possib<strong>il</strong>e la storia<br />

evolutiva dell’individuo, proseguire con un’attenta valutazione delle funzioni cognitive<br />

centrali per l’apprendere (attenzione, integrazione visuo-motoria, linguaggio, funzioni<br />

esecutive, memoria di lavoro, memoria verbale e visuo-spaziale a lungo termine), e<br />

con l’esaminare le potenzialità di apprendimento e la modificab<strong>il</strong>ità emotivo-cognitiva.<br />

Quest’impresa dovrebbe anche permettere di individuare alcune priorità per<br />

l’intervento e determinare <strong>il</strong> grado di sostegno di cui l’individuo e la famiglia hanno<br />

bisogno.<br />

Quando D. viene valutato nel Servizio di consulenza per la prevenzione e l’intervento<br />

sui disturbi dell’apprendimento (attivato presso <strong>il</strong> Dipartimento di Psicologia dei<br />

Processi di Sv<strong>il</strong>uppo e Socializzazione della Sapienza, Università di Roma) frequenta la<br />

III media e ha 14 anni.<br />

I genitori ci consegnano una voluminosa cartella in cui hanno raccolto le diagnosi che<br />

diversi centri (da strutture di neuropsichiatria infant<strong>il</strong>e di Aziende sanitarie a centri<br />

specialistici ospedalieri universitari) hanno formulato su D. L’infanzia del ragazzo è<br />

stata caratterizzata da difficoltà motorie, scarso controllo dello sguardo, ritardo nella<br />

comunicazione e severo ritardo nel linguaggio. Nella <strong>prima</strong> valutazione a tre anni<br />

queste difficoltà si uniscono a un’inibizione della socialità e a un ritardo cognitivo. Lo<br />

sv<strong>il</strong>uppo atipico di D. non è riconducib<strong>il</strong>e ad alcuna sindrome genetica nota (esito<br />

negativo di tutte le analisi finora effettuate) né ad alcun tipo di lesione neurologica<br />

10

accertata. Una sindrome dello spettro autistico è esclusa sulla base della buona calda<br />

relazione e comunicazione tra D. e i genitori.<br />

D. ha avuto interventi di logopedia nei primi anni di scuola dell’infanzia e di scuola<br />

elementare; successivamente ha frequentato centri di riab<strong>il</strong>itazione dove ha ricevuto<br />

un sostegno agli apprendimenti scolastici. Nell’arco di 11 anni, pur avendo ricevuto<br />

numerose valutazioni, le funzioni cognitive di D. sono state esaminate soltanto con<br />

batterie per <strong>il</strong> QI (che risulta compreso tra 60 e 70 in diverse occasioni durante tutto<br />

l’arco scuola elementare-scuola media). Se ci atteniamo al DSM, non ci servono<br />

approfondimenti. Siamo di fronte a un QI uguale o superiore a 2 deviazioni standard<br />

sotto la media, a una grave limitazione del funzionamento adattivo, a difficoltà<br />

iniziate nell’infanzia; dunque un caso di “disab<strong>il</strong>ità intellettiva”.<br />

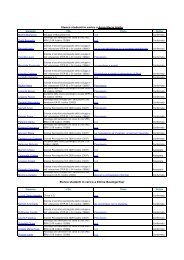

(Inserire Tabella 1 qui)<br />

<strong>La</strong> valutazione di D.<br />

Nel nostro servizio osserviamo D. con un esame neuropsicologico approfondito, che<br />

ut<strong>il</strong>izza in <strong>parte</strong> la nuova batteria Nepsy-II (Korkman, Kirk & Kemp, 2011) in <strong>parte</strong><br />

altri test disponib<strong>il</strong>i nel contesto italiano (i test ut<strong>il</strong>izzati dal nostro servizio sono<br />

elencati in Orsolini, 2011). I punti di difficoltà di D. sono sintetizzati nella tabella 1: i<br />

meccanismi cognitivi che nella precedente discussione abbiamo considerato centrali<br />

per qualsiasi apprendimento (attenzione, funzioni esecutive, memoria di lavoro) sono<br />

tutti molto carenti. Il test di memoria di lavoro verbale di Palladino (2005) non può<br />

essere pienamente affrontato perché al momento della valutazione iniziale D. non è in<br />

grado di compiere un doppio compito (memorizzare l’ultima parola di una frase e<br />

giudicare se la frase ascoltata è vera o falsa), fornisce soltanto giudizi di verità-falsità<br />

sulle frasi compiendo tuttavia molti errori. Le enormi difficoltà di inibizione e controllo<br />

esecutivo di D. sono mostrate da un test della Nepsy II in cui deve dire “cerchio” se<br />

vede un quadrato e “quadrato” se vede un cerchio; in questo test <strong>il</strong> ragazzo ha una<br />

prestazione sotto al 2° percent<strong>il</strong>e per gli errori. <strong>La</strong> disprassia verbale è ancora molto<br />

evidente nel linguaggio di D, nonostante gli intensi trattamenti logopedici.<br />

In che misura D. può modificare <strong>il</strong> suo sistema cognitivo in seguito ad un<br />

apprendimento Per rispondere a questa domanda che è ispirata ovviamente da un<br />

approccio vygotskiano, sono state introdotte nella valutazione brevi sessioni in cui<br />

abbiamo tentato di: a) insegnare strategie per copiare figure geometriche complesse;<br />

11

2) insegnato parole nuove; 3) insegnato strategie per indovinare <strong>il</strong> nome di<br />

un’immagine coperta, a partire da caratteristiche semantiche che possono essere<br />

ricavate attraverso domande (es., E’ un animale Ha le ali). In quest’ultima<br />

situazione, la <strong>prima</strong> volta D. tende a fare domande con cui cerca solo di tirare a<br />

indovinare (es., “E’ una macchina”) e non tenta di conoscere le caratteristiche<br />

dell'immagine coperta. In alcuni casi dice cose apparentemente <strong>il</strong>logiche (ad esempio,<br />

abbiamo detto che si tratta di un animale feroce che vive nei fiumi e lui chiede se si<br />

tratta di uno squalo). Già nella seconda sessione notiamo però miglioramenti<br />

sostanziali: anticipa caratteristiche semantiche (es. è un animale feroce o<br />

domestico) e ha un maggiore controllo sulle sue risposte (es., abbiamo detto che è<br />

un oggetto con 4 ruote, D. ipotizza che si tratti di una moto e poi dice subito<br />

“oggigiorno ci sono anche moto che hanno 4 ruote”).<br />

<strong>La</strong> stessa buona possib<strong>il</strong>ità di apprendere l'ha mostrata nel ricordare <strong>il</strong> significato di<br />

una parola nuova (“ti ricordi che vuol dire “autoritario” D.: “una persona troppo<br />

severa”) e nel copiare una figura geometrica complessa.<br />

Queste osservazioni della valutazione, anche se non formalizzate in termini di<br />

punteggi, suggeriscono che D. ha una buona modificab<strong>il</strong>ità cognitiva. Vedremo in<br />

seguito se si tratta solo della fac<strong>il</strong>ità ad acquisire apprendimenti circoscritti, limitati<br />

all’ab<strong>il</strong>ità che è stata potenziata, oppure se <strong>il</strong> trattamento permetterà a D. di acquisire<br />

nuove strategie.<br />

Un’altra domanda importante a cui la valutazione può cercare di rispondere è la<br />

seguente: in che misura <strong>il</strong> futuro intervento potrà contare sul coinvolgimento emotivo<br />

della persona in difficoltà, sulla sua fiducia in un adulto che proporrà compiti complessi<br />

e in <strong>parte</strong> faticosi A queste domande si può cominciare a rispondere osservando <strong>il</strong><br />

grado di consapevolezza delle proprie difficoltà, la fiducia nell’adulto che propone un<br />

lavoro impegnativo, l’apertura emotiva nei confronti di attività nuove. Già nel secondo<br />

incontro, <strong>il</strong> clima intimo e scherzoso con cui cerchiamo di strutturare le nostre<br />

interazioni tra un test e l’altro, sembra aiutare D. a rivelarci di sé aspetti importanti,<br />

che ci mostrano le sue competenze di riflessione emotiva. Leggendo <strong>il</strong> dialogo<br />

riportato nella tabella 2 (dove <strong>il</strong> linguaggio del ragazzo ha subito una<br />

“normalizzazione” fonetica) si può notare che per D. è diffic<strong>il</strong>e capire come mai si<br />

possano avere problemi gravi di comportamento (un suo compagno si comporta da<br />

bambino piccolo) e tuttavia “parlare bene”. Per D. “capire poco” e avere serie difficoltà<br />

di linguaggio sono un tutt’uno. Dopo aver parlato di un compagno con problemi D.<br />

12

dice “Adesso parliamo di me” e racconta di due situazioni in cui, durante la stessa<br />

uscita scout, lui si è trovato a disagio per aver sbagliato. Nella <strong>prima</strong> si è seduto in<br />

una direzione diversa da quella degli altri, e dice di averci messo tanto tempo per<br />

capirlo; nella seconda dice di essere andato nella squadriglia sbagliata; conclude: “Per<br />

me è stata una cosa un po' normale, però mi è dispiaciuto di non aver capito, perché<br />

ci ho sempre paura di essere preso in giro”.<br />

Capiamo da queste interazioni che D. è consapevole delle sue difficoltà, ed è fiducioso<br />

che l’adulto possa comprenderlo, visto che già dal secondo incontro gli affida un<br />

racconto di frag<strong>il</strong>ità, distrazioni, sbagli. Questo ci fa capire che con D. sarà possib<strong>il</strong>e<br />

iniziare un lavoro impegnativo.<br />

<strong>La</strong> valutazione termina con un colloquio di restituzione che non nasconde ai genitori le<br />

molte difficoltà di D.; a queste difficoltà si dà però un nome (attenzione, memoria di<br />

lavoro, impulsività, lessico ecc.) diverso dall’etichetta generica di “scarsa intelligenza”.<br />

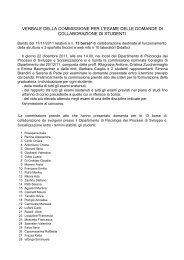

(Inserire Tabella 2 qui)<br />

L’ intervento con D.<br />

<strong>La</strong>voriamo con D. per 18 mesi, per 6 ore a settimana articolate in (a) un intervento<br />

domic<strong>il</strong>iare (pagato dalla famiglia) incentrato inizialmente su attività visuo-spaziali con<br />

materiale Feuerstein e successivamente su alcuni apprendimenti scolastici; (b) un<br />

intervento nel nostro laboratorio (gratuito perché inserito in una ricerca) che lavora su<br />

due fronti: <strong>il</strong> supporto emotivo, <strong>il</strong> rafforzamento della stima di sé e delle ab<strong>il</strong>ità sociali;<br />

<strong>il</strong> potenziamento dell’attenzione, delle funzioni esecutive e della memoria di lavoro<br />

attraverso attività specifiche messe a punto dal nostro servizio.<br />

Abbiamo monitorato in diverse fasi i cambiamenti di D., ma riportiamo qui in maniera<br />

sintetica alcuni risultati della più recente valutazione effettuata nell’ottobre 2011.<br />

Risultano in norma per l’età di D. tutte le componenti attentive valutate dal CD<br />

“Attenzione e concentrazione” (Di Nuovo, 2000); per le funzioni esecutive valutate<br />

attraverso la Nepsy-II risultano in norma inibizione e switching nella componente<br />

correttezza (ma ancora tempi di reazione sotto la norma); sono in lieve difficoltà la<br />

fluenza categoriale (dalla BVN 12-18) e fonemica (punti zeta -1,10 e -1,90<br />

rispettivamente); la pianificazione, valutata attraverso la Torre di Londra (Sannio, Vio<br />

& Cianchetti, 2000) mostra un deficit non severo (punti zeta=-2,14 per le risposte<br />

13

corrette nel confronto con ragazzi di 13 anni, la fascia più alta di età del test). <strong>La</strong><br />

memoria di lavoro verbale risulta in norma considerando la fascia di età della scuola<br />

media (non ci sono dati normativi per l’età di D.). Risulta ancora molto carente<br />

l’ampiezza del lessico, sia nella produzione sia nella comprensione. <strong>La</strong> comprensione<br />

del testo risulta “richiesta d’attenzione” per <strong>il</strong> livello di quinta elementare.<br />

I cambiamenti cognitivi più importanti si sono avuti nell’attenzione, nelle funzioni<br />

esecutive di inibizione e switching, nella memoria di lavoro verbale: proprio su queste<br />

funzioni si è infatti incentrato l’intervento sperimentale nel nostro laboratorio. Ma in<br />

che misura <strong>il</strong> riuscito potenziamento del controllo esecutivo e della memoria di lavoro<br />

verbale hanno permesso a D. di avere un approccio più strategico ad attività cognitive<br />

complesse che implicano ragionamento<br />

Troviamo alcuni segnali da prendere in considerazione per rispondere a questa<br />

domanda. Il primo segnale viene dal sub test della WISC-III “storie figurate”; si<br />

ricorderà che in questo test si richiede di riordinare un insieme di immagini in modo<br />

che la sequenza formi una storia sensata. E’ uno dei subtest della WISC in cui<br />

emergono più chiaramente ab<strong>il</strong>ità di ragionamento: per riordinare correttamente le<br />

immagini è infatti necessario considerare i legami temporali e di causalità tra gli eventi<br />

raffigurati dalle immagini, e verificare la coerenza della sequenza creata. In questo<br />

compito D. risulterebbe ora in norma se non si considerassero i limiti di tempo previsti<br />

dal test. Riesce infatti a riordinare correttamente i cartoncini della maggior <strong>parte</strong> delle<br />

storie (anche delle storie 11 e 12, ad esempio) ma a partire dalla storia 7 impiega un<br />

tempo superiore ai limiti previsti dal test. Possiamo affermare che ora D. è in grado di<br />

affrontare un compito di ragionamento non verbale con una prestazione lenta ma<br />

piuttosto corretta. Questa conclusione è suggerita anche dalla prestazione alle Matrici<br />

Colorate di Raven (2008) dove D., nel confronto normativo con i recenti dati italiani<br />

(Belacchi, Scalisi, Cannoni & Cornoldi, 2008), si colloca al 42° percent<strong>il</strong>e della fascia di<br />

età più alta (11 anni). In questo test D. opera spiegando ad alta voce <strong>il</strong> motivo di ogni<br />

scelta.<br />

Infine <strong>il</strong> dato a mio avviso più interessante è la prestazione in due test di flessib<strong>il</strong>ità<br />

cognitiva in cui si chiede al soggetto di ut<strong>il</strong>izzare diversi possib<strong>il</strong>i criteri per<br />

categorizzare lo stesso set di immagini (raggruppamento animali, tratto dalla Nepsy II<br />

e Wisconsin Card Sorting test). D. ha un punteggio solo lievemente al di sotto della<br />

norma nel primo test (punteggio ponderato 8 nel confronto con <strong>il</strong> campione normativo<br />

della sua età; nella valutazione iniziale <strong>il</strong> punteggio ponderato era 2). Nel Wisconsin<br />

14

Card Sorting Test, D. ha avuto una buona prestazione completando tutte le sei<br />

categorie previste dal test in 86 prove (su 128 possib<strong>il</strong>i), dando 67 risposte corrette e<br />

compiuto solo 19 errori. Ha fallito solo una volta nel mantenere la serie e non è stato<br />

perseverativo nella classificazione delle carte. E’ stato molto riflessivo e concentrato<br />

nello svolgere <strong>il</strong> compito, ma ha avuto bisogno in alcune occasioni di una ripetizione<br />

delle consegne da <strong>parte</strong> dell’adulto e di esplicitare verbalmente le azioni da compiere<br />

per realizzare corrette classificazioni.<br />

Insomma, ci sono evidenze di un notevole potenziamento del ragionamento non<br />

verbale e della flessib<strong>il</strong>ità cognitiva. Questi miglioramenti sono evidenti quando si<br />

permette a D. di controllare ad alta voce i suoi processi cognitivi.<br />

Riporto un dialogo che fa comprendere come <strong>il</strong> lavoro di supporto emotivo e di<br />

consapevolezza cognitiva sia una <strong>parte</strong> decisamente importante del trattamento<br />

riab<strong>il</strong>itativo. L’ estratto verte su una decisione che D. e la sua famiglia dovevano<br />

prendere a proposito del trasferimento da un istituto professionale per <strong>il</strong> turismo ad un<br />

istituto artistico. Ricominciare dal primo anno o trasferirsi in una classe di secondo<br />

anno<br />

ADULTO: Beh, se ricominci dal primo anno avresti due anni di più dei tuoi compagni<br />

((D. è andato a scuola un anno più tardi))<br />

D.: tanto non importa, tanto anche se c’ho due anni in più, gli altri sono sempre più<br />

intelligenti.<br />

ADULTO: che cosa Che hai detto ((scherzando, marcando esageratamente le<br />

espressioni del viso))<br />

D.: che anche se c’ho due anni in più, gli altri sono sempre più intelligenti.<br />

ADULTO: tu pensi questo Pensi questo<br />

D.: ((sorride))<br />

ADULTO: sono più intelligenti in tutto<br />

D.: sì ((sorride))<br />

ADULTO: ((abbassa la testa e fa un lungo sospiro)) ma io vorrei sapere perché… noi<br />

lavoriamo e tu però pensi sempre queste cose negative, D.<br />

15

D.: non lo so ((sorride))<br />

ADULTO: ma tu spiegami una cosa, non c’è una cosa in cui ti senti intelligente<br />

D.: quando faccio le cose da solo mi sento intelligente.<br />

ADULTO: ah…e come mai allora<br />

D.: quando non so le cose non mi sento.<br />

ADULTO: ah, quando non sai le cose pensi “non sono intelligente”. Invece non è che<br />

pensi “non so le cose perché le devo ancora imparare”. Non è che pensi che puoi<br />

imparare, non lo pensi mai questo, che puoi imparare<br />

D.: non l’ho mai pensato ((sorride))<br />

ADULTO: non l’hai mai pensato E allora qui come mai vieni<br />

D.: forse xxxx<br />

ADULTO: dimmi un po’ una cosa, tu qui perché ci vieni<br />

D.: per imparare.<br />

E’ molto faticoso convincere D. delle sue capacità di apprendimento. Abbiamo spiegato<br />

che non si può recuperare in breve tempo tutte le conoscenze che i suoi compagni<br />

hanno acquisito più fac<strong>il</strong>mente perché non hanno avuto quei problemi di attenzione, di<br />

memoria, di linguaggio, e quell’isolamento sociale che lui ha avuto. E abbiamo<br />

proposto l’idea che l’intelligenza è una qualità dell’essere umano presente in tutti noi,<br />

un tesoro che per manifestarsi ha bisogno dell’aiuto di tante altre ab<strong>il</strong>ità. Ab<strong>il</strong>ità che<br />

non c’entrano con l’intelligenza, ma che le permettono di operare bene. Soltanto da<br />

poco tempo D. comincia a dare nuovi nomi ai suoi sbagli. Ad esempio, raccontando di<br />

aver preso la metro nella direzione sbagliata non dice più “perché sono stupido” come<br />

diceva spesso all’inizio del nostro intervento ma “ero nervoso perché ero in ritardo e<br />

mi sono distratto”.<br />

Conclusioni<br />

L’intervento con D. suggerisce che attraverso un trattamento si può modificare<br />

sostanzialmente la capacità di ragionamento di un individuo che ha ricevuto una<br />

diagnosi di “disab<strong>il</strong>ità intellettiva” lieve. Questo risultato suggerisce che <strong>il</strong> QI – rimasto<br />

in D. della fascia tipica della disab<strong>il</strong>ità intellettiva lieve anche nella valutazione più<br />

16

ecente - ha più a che fare con gli apprendimenti che con <strong>il</strong> ragionamento. Le capacità<br />

di ragionamento possono modificarsi con un trattamento, mentre <strong>il</strong> QI, quando viene<br />

valutato con test che implicano apprendimenti (visuo-spaziali, aritmetici, linguisticoconcettuali,<br />

sociali, ecc.) può non modificarsi, o almeno non migliorare con i tempi<br />

relativamente rapidi con cui possono invece modificarsi funzioni esecutive e memoria<br />

di lavoro.<br />

<strong>La</strong> questione centrale di una diagnosi –determinare <strong>il</strong> nucleo essenziale di un deficit,<br />

cogliere le relazioni esistenti tra diversi tipi di “sintomi”- può solo essere sfiorata<br />

quando ci limitiamo a valutare <strong>il</strong> QI e <strong>il</strong> funzionamento adattivo. Nel caso di D. <strong>il</strong><br />

“nucleo essenziale” è stato suggerito da una valutazione neuropsicologica che<br />

mostrava un deficit nell’attenzione, nelle funzioni esecutive e nella memoria di lavoro<br />

unito a un disturbo severo dell’integrazione visuo-motoria, della memoria narrativa<br />

(una componente della memoria episodica) e del lessico.<br />

In conclusione, etichette diagnostiche come disab<strong>il</strong>ità intellettiva o ritardo mentale non<br />

rendono conto della modificab<strong>il</strong>ità dell’intelligenza “fluida” in persone che attraverso<br />

un trattamento possono potenziare i principali supporti cognitivi delle ab<strong>il</strong>ità di<br />

ragionamento: funzioni esecutive e memoria di lavoro. Etichette diagnostiche che<br />

implicitamente assumono l’equivalenza QI deficitario=scarsa intelligenza sollevano<br />

anche questioni etiche non di poco r<strong>il</strong>ievo perché trasmettono alla persona valutata e<br />

alla sua famiglia la convinzione che ogni difficoltà, ogni errore, ogni incomprensione<br />

della persona dipendano da una componente poco modificab<strong>il</strong>e del sistema cognitivo.<br />

<strong>La</strong> convinzione di essere poco intelligenti finisce per togliere qualsiasi sostegno<br />

emotivo all’apprendimento e provoca nel tempo quella generalizzata stasi dei processi<br />

cognitivi che gli psicoanalisti definivano anni fa “inibizione del pensiero”. Del prodursi<br />

di questa inibizione non siamo in <strong>parte</strong> responsab<strong>il</strong>i noi psicologi e operatori della<br />

valutazione psicodiagnostica quando continuiamo a interpretare tutte le serie difficoltà<br />

cognitive di una persona come originate da scarsa intelligenza<br />

17

Riferimenti bibliografici<br />

Carroll, J. B. (1993). Human cognitive ab<strong>il</strong>ities: A survey of factor-analytic studies. Cambridge,<br />

England: University of Cambridge Press.<br />

Collette, F. & Van der Linden, M. (2002) Brain imaging of the central executive<br />

component of working memory. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 26,105–25.<br />

Cornoldi, C. (2007) L’intelligenza. Bologna: Il Mulino.<br />

Cornoldi, C. (2011) Le basi cognitive dell’intelligenza. Giornale Italiano di Psicologia, 2, 267-290.<br />

Culham, J. C. & Kanwisher, N. G. (2001) Neuroimaging of cognitive functions in human parietal<br />

cortex. Current Opinion in Neurobiology, 11,157–63.<br />

Di Nuovo S. (2000) Attenzione e concentrazione (cd-rom). Trento: Erickson.<br />

Di Nuovo, S. e Buono, S. (2010) Strumenti psicodiagnostici per <strong>il</strong> ritardo mentale. L'assessment<br />

psicologico nella disab<strong>il</strong>ità intellettiva. M<strong>il</strong>ano: Franco Angeli.<br />

Dierssen, M., Benavides-Piccione, R., Martínez-Cué, C., Estiv<strong>il</strong>l, X., et al. (2003) Alterations of<br />

neocortical pyramidal cell phenotype in the Ts65Dn mouse model of Down syndrome: effects of<br />

environmental enrichment. Cerebral Cortex, 13(7), 758-64.<br />

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.<br />

Gustafsson, J.-E. (1984). A unifying model for the structure of intellectual ab<strong>il</strong>ities. Intelligence, 8,<br />

179-203.<br />

Hamid Reza Naghavi, H. R. & Nyberg, L. (2007) Integrative action in the fronto-parietal<br />

network: A cure for a scattered mind. Behavioral and Brain Sciences, 30, 161–162.<br />

Irwin, S.A., Galvez, R. & Greenough, W.T. (2000) Dendritic Spine Structural Anomalies in Frag<strong>il</strong>e-X<br />

Mental Retardation Syndrome. Cerebral Cortex, 10, 1038-1044.<br />

Jamie O. Edgin, J. O., Pennington, B. F. & Mervis, C. B. (2010) Neuropsychological components of<br />

intellectual disab<strong>il</strong>ity: the contributions of immediate, working, and associative memory.j of<br />

Intellectual Disab<strong>il</strong>ity Research, 54 (4), 406-417.<br />

Jarrold C., Baddeley A. D., Hewes A. K. (2000) Verbal short-term memory deficits in Down<br />

syndrome: A consequence of problems in rehearsal Journal of Ch<strong>il</strong>d Psychology and Psychiatry,<br />

40, 233-44.<br />

Jung, R.E. & Haier, R.J. (2007) The Parieto-Frontal Integration Theory (P-FIT) of intelligence:<br />

Converging neuroimaging evidence. Behavioral and Brain Sciences, 30, 135–187.<br />

Kaufmann, W.E. & Moser H.W. (2000) Dendritic anomalies in disorders associated with mental<br />

retardation. Cerebral Cortex, 10, 981–991.<br />

Korkman, M., Kirk, U. e Kemp, S. (2011). NEPSY-II. A Developmental Neuropsychology<br />

Assessment (ed. it. a cura di C. Urgesi e F. Fabbro. Firenze: Giunti O.S. Organizzazioni Speciali).<br />

<strong>La</strong>nfranchi S., Carretti B., Spanò G., Cornoldi C. (2009) A specific deficit in visuospatial<br />

simultaneous working memory in Down syndrome. Journal of Intellectual Disab<strong>il</strong>ity Research, 53<br />

(5), 474-83.<br />

18

<strong>La</strong>nfranchi S., Cornoldi C., Vianello R. (2004) Ritardo mentale per cause genetiche: carenze<br />

specifiche nella memoria di lavoro. Giornale Italiano delle Disab<strong>il</strong>ità, 3, 28-46.<br />

Mäehler C., Schuchardt K. (2009) Working memory functioning in ch<strong>il</strong>dren with learning<br />

disab<strong>il</strong>ities: does intelligence make a difference Journal of Intellectual Disab<strong>il</strong>ity Research, 53 (1),<br />

3-10.<br />

Neisser , U., Boodoo, G., Bouchard, Jr.,T.J., Boykin, A. W., Brody, N. et al. (1996) Intelligence:<br />

Knowns and Unknowns. American Psychologist, 2, 77-101.<br />

Orsolini, M. (a cura di) (2011) Quando imparare è più diffic<strong>il</strong>e: dalla valutazione all’intervento.<br />

Roma: Carocci.<br />

Palladino P. (2005) Uno strumento per esaminare la memoria di lavoro verbale In bambini di<br />

scuola elementare: taratura e validità. Psicologia Clinica Dello Sv<strong>il</strong>uppo, 1, 129-49.<br />

Raven, J.C. (2008) Raven’s Coloured Progressive Matrices. San Antonio, TX: Harcourt Assessment<br />

(ediz. ital. A cura di Belacchi, C., Scalisi, T.G., Cannoni, E. & Cornoldi, C., Firenze: Giunti O.S.<br />

Organizzazioni Speciali)<br />

Reed, T. E., & Jensen, A. R. (1993). Choice reaction time and visual pathway conduction velocity<br />

both correlate with intelligence but appear not to correlate with each other: Implications for<br />

information processing. Intelligence, 17, 191-203.<br />

Restivo, L., Ferrari, F., Passino, E., Sgobio, C., et al. (2005) Enriched environment promotes<br />

behavioral and morphological recovery in a mouse model for the frag<strong>il</strong>e X syndrome. Proceedings<br />

of the National Academy of Science U. S. A., August 9;102(32), 11557-62.<br />

Rodrigues A. C. T. & Banzato C. E. M. (2009) A logical-pragmatic perspective on validity.<br />

Dialogues in Ph<strong>il</strong>osophy, Mental and Neuro Sciences, 2(2): 40-44.<br />

Ruggerini, C., Dalla Vecchia, A. & Vezzosi, F. (2008) Prendersi cura della disab<strong>il</strong>ità intellettiva.<br />

Trento: Erikson.<br />

Sannio Fancello G., Vio C., Cianchetti C. (2006) tol – Torre di Londra (Test di valutazione delle<br />

funzioni esecutive). Trento: Erickson.<br />

Schneider A., Hagerman R. J., Hessl D. (2009) Frag<strong>il</strong>e x syndrome: From<br />

genes to cognition. Developmental Disab<strong>il</strong>ities Research Reviews, 15, 333-42.<br />

Schuchardt K., Gebhardt M., Mäehler C. (2010) Working memory functions in ch<strong>il</strong>dren with<br />

different degrees of intellectual disab<strong>il</strong>ity. Journal of Intellectual Disab<strong>il</strong>ity Research, 54 (4), 346-<br />

53.<br />

Spearman, C. (1927). The ab<strong>il</strong>ities of man. New York: Macm<strong>il</strong>lan.<br />

Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence.<br />

Thurstone, L. L. (1938). Primary mental ab<strong>il</strong>ities. Chicago: University of Chicago Press.<br />

Van Der Molen, M. J., Van Luit, J. E. H., Van Der Molen, M. W., Klugkist, I. & Jongmans, M. J.<br />

(2010). Effectiveness of a computerized working memory training in adolescents with m<strong>il</strong>d to<br />

borderline intellectual disab<strong>il</strong>ities. Journal of Intellectual Disab<strong>il</strong>ity Research, 54 (5), 433–447.<br />

Vianello, R. (2004). Ritardo mentale: molteplicità di forme. Aspetti cognitivi, comportamentali e<br />

motivazionali. In R. Vianello, M. Mariotti e M. Serra (a cura di). Ritardo mentale e autismo. Studi,<br />

ricerche e proposte operative (pp. 39-48). Bergamo: Edizioni Junior.<br />

19

Vicari S., Bellucci S., Carlesimo G. A. (2006) Evidence from two genetic syndromes for the<br />

independence of spatial and visual working memory. Developmental Medicine and Ch<strong>il</strong>d Neurology,<br />

48 (2), 126-31.<br />

Wechsler, D. (1991) WISC-III: Wechsler intelligence scale for ch<strong>il</strong>dren. New York, The<br />

Psychological Corporation (trad. It. Arturo Orsini e <strong>La</strong>ura Picone, Firenze: Organizzazioni Speciali,<br />

2006).<br />

Tabella 1 – Sintesi della valutazione neuropsicologica di D.<br />

Integrazione visuomotoria<br />

Una difficoltà di integrazione visuo-motoria contribuisce<br />

a ostacolare <strong>il</strong> disegno e rende la grafia un compito che<br />

assorbe molte energie attentive. D. dimostra però nel<br />

corso della valutazione che può apprendere nuove<br />

strategie di costruzione per disegni geometrici di una<br />

certa complessità.<br />

Linguaggio<br />

Conosce le proprietà semantiche gli oggetti (ad esempio<br />

la funzione) ma in alcuni casi ha difficoltà a ritrovare <strong>il</strong><br />

nome. Il numero di parole che è in grado di comprendere<br />

è inferiore a quello tipico di ragazzi della sua età. Anche <strong>il</strong><br />

lessico in produzione è deficitario e la comprensione<br />

grammaticale presenta ancora incertezze con le frasi<br />

negative e passive.<br />

D. dimostra di poter ricordare nuovi significati che gli<br />

sono stati spiegati (specialmente se questi significati si<br />

ancorano a ricche rappresentazioni emotive e narrative).<br />

Attenzione e funzioni<br />

esecutive<br />

È presente una lentezza di attivazione nel selezionare<br />

stimoli target, una lentezza di scansione visiva, una<br />

difficoltà a inibire una risposta appresa per produrre una<br />

nuova risposta, una difficoltà ad alternare regole diverse,<br />

una forte sensib<strong>il</strong>ità all’interferenza.<br />

20

Si osserva inoltre una scarsa capacità di pianificazione,<br />

una difficoltà nel controllare risposte impulsive e una<br />

certa difficoltà a individuare diversi possib<strong>il</strong>i punti di vista<br />

da cui considerare un materiale o una situazione (scarsa<br />

flessib<strong>il</strong>ità).<br />

Memoria di lavoro<br />

Una consistente difficoltà di memoria di lavoro verbale<br />

(memorizzare e contemporaneamente elaborare una<br />

serie di informazioni) influenza negativamente la<br />

comprensione di storie sia ascoltate sia lette. Questa<br />

difficoltà è alla base di una comprensione a volte<br />

frammentaria di istruzioni e discorsi.<br />

Deficit anche nella memoria di lavoro visuo-spaziale.<br />

Memoria verbale a<br />

lungo termine<br />

A una notevole carenza nella memoria a lungo termine di<br />

tipo “episodico” (quella che si avvale di una singola<br />

presentazione, di una singola esperienza) si aggiunge una<br />

difficoltà ad usare strategie per cercare e recuperare<br />

informazioni dalla memoria.<br />

Si osserva però che in presenza una ripetizione, o di una<br />

presentazione ripetuta più volte, le informazioni verbali<br />

vengono memorizzate e recuperate. Questo avviene più<br />

fac<strong>il</strong>mente se tali informazioni hanno legami semantici o<br />

sono inserite in azioni e interazioni di gioco.<br />

Teoria della mente e<br />

riconoscimento di<br />

emozioni<br />

D. ha una buona capacità di ragionare sugli stati mentali<br />

di altre persone e di riflettere sulla situazioni sociali e<br />

affettive che lo coinvolgono. Quest’ab<strong>il</strong>ità mostra che<br />

nell’ambito sociale si sono attivati ragionamenti anche<br />

complessi che possono essere molto ut<strong>il</strong>i sia per la<br />

comprensione delle narrazioni sia per acquisire nuove<br />

conoscenze sociali, sia per saper comprendere gli altri.<br />

Il riconoscimento visivo delle emozioni nel volto umano<br />

21

non è invece ottimale ma questo punto dovrà essere<br />

approfondito.<br />

22

Tabella 2 - Narrare di sé nella valutazione<br />

(D. parla di un ragazzo scout che ha creato molti problemi durante un’uscita)<br />

D.: “Siccome sta nella nostra squadriglia siamo quelli che lo dobbiamo sopportare più<br />

di tutti, però i miei compagni non lo sopportano, non lo riescono a sopportà, invece io<br />

si. Loro quando stavamo a dormire lo sgridavano, invece io non l'ho sgridato”<br />

Adulto: “Gli hai detto qualcosa”<br />

D.: “Si gli ho detto qualcosa, con calma, gli ho detto-siccome i capi quando fischiano<br />

dobbiamo andare a dormire (…) l'unica cosa che gli ho detto è -smett<strong>il</strong>a, perché i capi<br />

se no ci sgridano. Lui però anche se gli dici... o gli dici con le buone maniere o con le<br />

cattive fa così. Però già i compagni scout con me non si comportano tanto bene, con<br />

lui si comportano ancora peggio, perché ci ha più problemi. Io capivo meglio se<br />

questo non sapeva nemmeno parlare. Io non riesco a capire, questo riesce a parlare<br />

bene però si comporta da bambino piccolo. Non riesco a capire perché questo ci ha i<br />

problemi grossi.<br />

Adulto: Ognuno ci ha le sue difficoltà, non siamo tutti uguali, tu che pensi<br />

D.: riesco a capire che ci ha problemi ma non capisco perché ci ha problemi.<br />

Adulto: Eh, questo è diffic<strong>il</strong>e. Tu che vorresti, che i tuoi compagni..<br />

D.: Che lo trattassero meglio. Lui non si sa controllare ma non è che loro lo possono<br />

str<strong>il</strong>lare (…) Io so che lui si comporta male ma un po' è colpa anche... quello che<br />

penso io è che forse è colpa anche dei miei compagni, perché loro non gli stanno<br />

dietro.”<br />

23