Libro Ospedale Motta per internet.indd - Ospedale riabilitativo Motta ...

Libro Ospedale Motta per internet.indd - Ospedale riabilitativo Motta ...

Libro Ospedale Motta per internet.indd - Ospedale riabilitativo Motta ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

“E’ prima massima nei provvedimenti reclamati dal bene generale il fare scelta dei migliori: sia pel minore dispendio che<br />

importino, come pel maggiore profitto che recano”.<br />

Esortazione dell’Im<strong>per</strong>ial Regia Delegazione della Provincia di Treviso al Commissario Distrettuale di <strong>Motta</strong>, 17 ottobre 1835.<br />

(Archivio storico comunale di <strong>Motta</strong> di Livenza, vol. II, b.11, fasc.6)

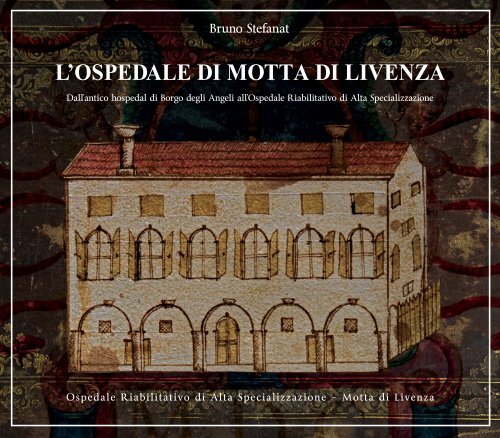

Bruno Stefanat<br />

L’OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA<br />

DALL’ANTICO HOSPEDAL DI BORGO DEGLI ANGELI<br />

ALL’OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE<br />

Con una comunicazione di Luigi Zanin<br />

<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo di Alta Specializzazione - <strong>Motta</strong> di Livenza 2008

SOMMARIO<br />

Prefazioni pag. 5<br />

Introduzione pag. 9<br />

Le origini. Epidemie e lazzaretti pag. 13<br />

Antichi ospedali e metodi di cura nel Veneto Orientale pag. 18<br />

L’hospedal di Borgo degli Angeli. Primo esempio di s<strong>per</strong>imentazione pubblico-privata? pag. 22<br />

Dal secondo <strong>per</strong>iodo napoleonico al Regno sabaudo pag. 27<br />

L’invasione austroungarica pag. 31<br />

La morte di Italo Svevo pag. 38<br />

L’alluvione del 1966 pag. 43<br />

Nasce l’<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo di Alta Specializzazione pag. 45<br />

Appendice pag. 53<br />

Bibliografia pag. 71

PREFAZIONI<br />

La tradizione di eccellenza ospedaliera del Veneto ha<br />

origini antiche, infatti, ospedali come quello di <strong>Motta</strong> di<br />

Livenza, risalente al XV secolo, hanno attraversato epoche<br />

anche oscure senza mai venir meno ai doveri di assistenza<br />

e di solidarietà nei confronti della popolazione. Nel caso di<br />

<strong>Motta</strong>, ma non solo, la religiosità popolare e la vicinanza di<br />

un celebre e amato santuario mariano, edificato nel primo<br />

‘500 con la su<strong>per</strong>visione del minorita veneziano Francesco<br />

Zorzi - una delle massime <strong>per</strong>sonalità culturali dell’epoca<br />

- hanno certamente contribuito a sollevare dalla malattia e<br />

dalla povertà generazioni di nostri concittadini.<br />

La Regione del Veneto si onora oggi di continuare quest’o<strong>per</strong>a<br />

meritoria, coniugando le moderne tecnologie medico-scientifiche<br />

con quel progetto di umanizzazione in medicina che è parte<br />

5<br />

integrante dell’attuale progetto di governo. Ben vengano,<br />

quindi, le iniziative culturali che mirano a valorizzare la<br />

storia della nostra sanità, rafforzando e rivitalizzando<br />

l’identità di un popolo forte, laborioso, buono e solidale.<br />

Intendo, infine, ricordare come l’odierno <strong>Ospedale</strong> Riabilitativo<br />

di Alta Specializzazione di <strong>Motta</strong> di Livenza sia un fiore<br />

all’occhiello della sanità veneta, esempio paradigmatico<br />

della funzionalità e delle potenzialità dello strumento della<br />

s<strong>per</strong>imentazione gestionale pubblico-privata, e come, quindi,<br />

abbia degnamente raccolto l’eredità degli antichi hospitali<br />

veneti.<br />

Giancarlo Galan<br />

Presidente della Regione del Veneto

La storia degli ospedali nel nostro territorio, trova le sue ori-<br />

gini nella umanità che scaturì in secoli lontani quando la<br />

cultura della carità propria della religione, influì sul mondo<br />

laico facendo della solidarietà un im<strong>per</strong>ativo sociale. Nel territorio<br />

dell’Azienda Ulss 9 l’<strong>Ospedale</strong> di <strong>Motta</strong>, insieme a<br />

quello di Treviso, ci ricordano l’origine medievale della nostra<br />

rete assistenziale e ci tramandano un’eredità ininterrotta nei<br />

secoli di impegno sanitario, in cui i traguardi clinici, i nomi<br />

di <strong>per</strong>sonaggi e le applicazioni scientifiche appaiono aspetti<br />

univoci di un grande quadro che è la storia dell’attenzione<br />

<strong>per</strong> la Persona.<br />

Una storia che non ci consente di ri<strong>per</strong>correre solo l’evoluzione<br />

dell’agire del medico nella quotidianità della cura, ma – in<br />

una infinità di rapporti intercorrenti – attraversa tutta la nostra<br />

società, il suo modo di organizzarsi, la sua aspirazione<br />

alla salvaguardia di un bene universale che è stata il motore<br />

di quello che oggi viene chiamato il modello sanitario trevigia-<br />

6<br />

no. Un modello in cui l’<strong>Ospedale</strong> di <strong>Motta</strong> di Livenza, nella<br />

condivisione di origini culturali comuni, si contraddistingue<br />

oggi <strong>per</strong> una propria tipicità in cui si fondono la connotazione<br />

del forte legame con il territorio e la realizzazione di un<br />

modello di s<strong>per</strong>imentazione gestionale della Regione Veneto,<br />

grazie al quale si è affermato come polo <strong>riabilitativo</strong> ad alta<br />

specializzazione.<br />

Tra i Mottensi, da sempre non è raro sentir indicare il nosocomio<br />

come “il nostro ospedale”. Si usa quel pronome che<br />

non vuole essere possessivo ma indicativo di una storia, di una<br />

appartenenza territoriale, di una condivisione sociale, di una<br />

partecipazione alle prospettive. Un’anticipazione ed un’efficace<br />

sintesi dello slogan scelto dall’Azienda Ulss 9 <strong>per</strong> le sue<br />

campagne comunicative: “La salute costruiamola insieme”.<br />

dr. Claudio Dario<br />

Direttore Generale Azienda Ulss 9

Mi sembra innanzitutto doveroso ringraziare la Direzione<br />

dell’<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo di Alta Specializzazione <strong>per</strong><br />

una iniziativa che ha prodotto non soltanto una valida<br />

testimonianza sulle antiche istituzioni ospedaliere venete e<br />

sulla medicina del passato, ma un contributo importante <strong>per</strong> la<br />

stessa storia della Città di <strong>Motta</strong>, che si intreccia strettamente<br />

-e da molti secoli- con quella del suo ospedale. E’ davvero<br />

significativo che l’antico hospedal di Borgo degli Angeli nasca<br />

nel 1567 <strong>per</strong> una iniziativa della Comunità, che affida alla<br />

Confraternita di Santa Maria e San Nicolò l’incarico di<br />

costruirlo e poi gestirlo: una tradizione che continua oggi<br />

nell’attiva partecipazione del Comune alla formula societaria<br />

dell’<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo di Alta Specializzazione, erede<br />

del vecchio <strong>Ospedale</strong> Civile Comunale. L’attuale nosocomio<br />

<strong>riabilitativo</strong>, oltre a essere uno tra i pochi esempi in Italia<br />

di ideale s<strong>per</strong>imentazione pubblico-privata, è un vanto e un<br />

punto di riferimento <strong>per</strong> la Città, <strong>per</strong> la Regione e <strong>per</strong> l’intera<br />

7<br />

sanità nazionale. Siamo <strong>per</strong>ciò fieri che questa struttura,<br />

proiettata a buon diritto in una dimensione tecnico-sanitaria<br />

avanzata e globale, continui degnamente l’antica tradizione<br />

di solidarietà e di assistenza ai poveri e agli infermi dei<br />

mottensi: un’assistenza che non è mai mancata, anche nei<br />

momenti tragici della nostra storia passata e recente, grazie a<br />

una nobile gara di generosità tra le più importanti famiglie di<br />

<strong>Motta</strong>. Voglio inoltre ricordare, ringraziandoli idealmente,<br />

i molti medici e chirurghi originari della nostra Città che<br />

hanno raggiunto vertici mondiali di professionalità e di fama<br />

scientifica, secondo una tradizione secolare davvero unica; così<br />

come sono certo che tutti i nostri concittadini sono grati e<br />

riconoscenti a quanti o<strong>per</strong>ano oggi nell’<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo,<br />

garantendo servizi medici e clinici di eccellenza.<br />

Paolo S<strong>per</strong>anzon<br />

Sindaco di <strong>Motta</strong> di Livenza

Eccellenza delle cure e delle tecnologie, della professionalità<br />

medica e delle risorse umane; umanizzazione; presa in carico<br />

totale del malato, tanto nella fase di ricovero che in quelle pre<br />

e post-dimissione: sono gli obiettivi che mi prefissai nel 2003,<br />

quando accettai la difficile sfida di dar vita all’<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo<br />

di Alta Specializzazione. Leggendo questo libro,<br />

ho trovato sorprendenti analogie tra questi principi e l’antica<br />

tradizione ospedaliera di <strong>Motta</strong> di Livenza: lascio al lettore<br />

il piacere e la sorpresa di rilevarle, ma non posso non<br />

sottolineare che qui, nel 1567, nasceva un hospedal <strong>per</strong> iniziativa<br />

del “pubblico” (la Comunità), che ne affidava la gestione<br />

economica e pratica a un “privato”, nella fattispecie la<br />

locale confraternita dei Battuti. In altri termini, è quello che<br />

succede oggi grazie all’agile strumento della s<strong>per</strong>imentazione<br />

pubblico-privata, che ci ha consentito, insieme alla fiducia accordataci<br />

dalla Regione Veneto, di raggiungere in pochi anni<br />

traguardi impensabili nel campo della riabilitazione. Voglio<br />

ricordare con gratitudine alcune delle moderne “confraterni-<br />

8<br />

te” che ci affiancano con serietà e dedizione: l’Associazione<br />

Amici del Cuore di Egidio Bianco, insostituibile nell’attività<br />

di informazione e prevenzione sul territorio e collettore della<br />

“beneficenza” dei mottensi, mai venuta meno, ieri a sostegno<br />

di poveri e infermi, oggi <strong>per</strong> l’acquisto di tecnologie clinicoospedaliere<br />

avanzate; e la onlus CentroPrua di Rodolfo Dalla<br />

Mora, che attraverso l’iniziativa “Sportello senza barriere”<br />

ci <strong>per</strong>mette di offrire assistenza <strong>per</strong> l’eliminazione delle<br />

barriere architettoniche non solo a pazienti ed ex-pazienti del<br />

nostro ospedale, ma a tutti i cittadini.<br />

Dedico questo libro ai dipendenti e collaboratori dell’<strong>Ospedale</strong>,<br />

passati e presenti: è soprattutto grazie a loro che quello che<br />

sembrava poco più di un sogno è diventato realtà.<br />

Alberto Prandin<br />

Direttore generale <strong>Ospedale</strong> Riabilitativo<br />

di Alta Specializzazione

INTRODUZIONE<br />

Immaginiamo uno stanzone affollato di letti e giacigli, con ammalati<br />

distesi e inerti, avvolti in fasciature approssimative, oppure seduti,<br />

la testa e le spalle appoggiate a cuscini di fortuna, o, ancora, in<br />

piedi lungo le pareti imbiancate a calce, sostenuti da rudimentali<br />

stampelle. Predominano i lamenti, le invocazioni e le preghiere<br />

ad alta voce, ma anche le grida di bambini che fanno irruzioni<br />

improvvise, inseguendosi e giocando tra i cumuli di stracci. Gli<br />

ammalati più fortunati sono assistiti dai familiari, povera gente<br />

dall’aspetto non molto più sano dei ricoverati; essi somministrano<br />

loro un poco di latte portato da casa o appoggiano pezzuole<br />

imbevute d’acqua sulla fronte dei febbricitanti. Gli altri devono<br />

aspettare che qualche fratello della congregazione religiosa, avvolto<br />

in una tunica bianca che ha sul petto le insegne rosse e blu con il<br />

flagello dei Battuti, si prenda finalmente cura di loro. I lamenti si<br />

moltiplicano e le braccia si alzano nell’invocazione quando appare<br />

un medico, anch’egli avvolto in una lunga tunica, ma nera, il volto<br />

celato dietro una maschera con un lunghissimo becco. Ciascuno<br />

invoca attenzione <strong>per</strong> sé, ma il medico, seguito dal cirologo o chirurgo<br />

e dagli assistenti che portano i libri e gli strumenti del mestiere, si<br />

dirige risoluto verso il priore dell’<strong>Ospedale</strong>, seduto a un tavolino<br />

all’estremità dello stanzone. Questi si inchina rispettosamente<br />

e indica un malato. Chirurgo e allievi predispongono intorno<br />

al letto di costui un paravento di stoffa bianca, dietro il quale<br />

prendono posto al seguito del magister. All’improvviso è silenzio,<br />

o quasi. I bambini che arrivano di corsa dagli ingressi della stanza<br />

vengono prontamente afferrati sulla soglia e respinti. Passa un<br />

tempo lunghissimo, finché dal paravento si leva un grido lacerante.<br />

Stavolta non si sente davvero volare una mosca, e anche i malati<br />

che rantolano vengono tacitati con una mano sulla bocca da chi<br />

li assiste. Finalmente il medico esce con sussiego, in un fruscio<br />

dell’ampia veste il cui colore scuro mimetizza le macchie di sangue.<br />

Rivolto al priore scuote il lungo becco orizzontalmente, oppure<br />

in senso verticale. Il priore si inchina di nuovo e, a seconda dei<br />

casi, ordina a qualcuno dei suoi di portare via il cadavere, oppure<br />

di soccorrere il sopravvissuto portandogli dell’acqua fresca e delle<br />

bende pulite. L’ala della morte è ora passata e lo stanzone riassume<br />

il consueto aspetto di dolorosa normalità. Vi sono anche degli<br />

9<br />

anziani, abbastanza sani all’apparenza, che vengono a prestare<br />

o<strong>per</strong>a caritatevole agli ammalati. Le loro mani tremano, ma fanno<br />

quel che possono, <strong>per</strong> lo più suggeriscono giaculatorie e parole<br />

di conforto, a volte riescono a far sorridere con qualche facezia<br />

dialettale. Sono vecchi indigenti, raccolti “allo stremo della miseria”<br />

e ospitati nel luogo di dolore insieme ai bambini che giocano tra<br />

gli ammalati, gli “innocenti Esposti” provenienti dalle ruote dei<br />

conventi o dalla pubblica strada. E’ il quadro complessivo di<br />

una umanità misera, ma “umana”, priva o quasi di s<strong>per</strong>anze, ma<br />

solidale, che condivide i frutti della carità e la fede religiosa, magari<br />

la su<strong>per</strong>stizione e, sempre, la rassegnazione.<br />

Si è cercato, con qualche licenza storico-letteraria, di descrivere<br />

un ospedale come doveva presentarsi dal medioevo sino al XIX<br />

secolo, quando le sco<strong>per</strong>te scientifiche, soprattutto quelle in materia<br />

di igiene, rivoluzionarono l’assetto dei nosocomi, che iniziarono<br />

così ad assumere l’aspetto odierno. La differenza fondamentale<br />

degli antichi “pii ospedali” con gli ospedali pubblici quali furono<br />

concepiti dalla fine dell’800 è nella tipologia dell’assistenza, affidata<br />

sin dagli inizi ai “volontari” delle Confraternite, e quindi connotata<br />

profondamente dalla pietà e dalla devozione religiosa, ed anzi, quasi<br />

confusa con esse. Un comune sentimento di solidarietà umana<br />

imponeva agli abitanti di un villaggio o di una città, ai membri di<br />

una corporazione o di una confraternita, di soccorrere il vicino nato<br />

o divenuto infirmus et debilis. Nella Summa theologica dell’arcivescovo<br />

Antonino da Firenze (1389-1459), trattato di teologia morale di<br />

notevole successo che dedica ampio spazio ai “bisogni” della<br />

popolazione più debole, si sancisce l’obbligo di soccorrere i poveri<br />

destinando loro l’eccedenza dei beni posseduti. Inoltre, si propone<br />

una specializzazione degli ospedali e si delineano le caratteristiche<br />

peculiari di chi deve dedicarsi agli ammalati: anzitutto la pazienza<br />

e la bontà, quindi l’accoglienza amorosa, caratterizzata, sì, dalla<br />

somministrazione del cibo e dei medicinali necessari, ma anche<br />

dall’attenzione ai bisogni spirituali. Con un principio laico ante<br />

litteram, Antonino afferma che la gestione di tali ospedali può<br />

essere affidata indifferentemente a religiosi o secolari, e che questi<br />

ultimi possono farlo senza che vi sia bisogno del <strong>per</strong>messo del<br />

vescovo.<br />

Si può essere tentati di dire che proprio il vacillare dei dogmi<br />

della fede, unitamente al progredire della scienza, ha trasformato

dall’illuminismo in avanti l’assistenza sanitaria in una professione<br />

sociale diffusa, con indubbi vantaggi <strong>per</strong> gli ammalati. Ciò<br />

nonostante, molti ricordano con gratitudine le suore ospedaliere,<br />

oggi pressoché scomparse dall’assistenza pubblica, che hanno<br />

rappresentato sino a pochi anni fa questa tradizionale sintesi<br />

tra professionalità sanitaria e fede religiosa. L’aspetto fideisticoreligioso<br />

e la s<strong>per</strong>anza nella guarigione affidata al soprannaturale<br />

non si possono sottovalutare neppure oggi, e costituiscono un<br />

aspetto psicologico di cui occorre tener conto.<br />

L’ospedale di <strong>Motta</strong> di Livenza, la cui attuale struttura edilizia<br />

prende avvio nel 1911, rappresenta un paradigma di questo<br />

binomio salute-religione, sorgendo accanto alla Basilica della<br />

Madonna dei Miracoli, costruita subito dopo l’apparizione della<br />

Vergine al contadino mottense Giovanni Cigana nel 1509 (FOTO<br />

N.1 e N.2). Il nosocomio territoriale è sempre stato, in qualche<br />

modo, strettamente connesso alla Basilica dei Frati Minori, e<br />

generazioni di cittadini di <strong>Motta</strong> e dei dintorni hanno affidato<br />

alla Madonna le proprie s<strong>per</strong>anze e le proprie paure di fronte agli<br />

eventi estremi della vita. All’interno del convento esisteva, come<br />

in tutti i monasteri, un’infermeria, destinata alla cura dei religiosi,<br />

ma anche dei poveri e dei viandanti 1 . Inoltre, <strong>per</strong> molti anni i<br />

10<br />

locali del convento, soppresso e confiscato nel secondo <strong>per</strong>iodo<br />

napoleonico e riacquistato nel 1832 da padre Vincenzo Volpi –un<br />

frate che negli anni del Regno d’Italia napoleonico aveva vissuto<br />

insieme ad alcuni confratelli “in un luogo di fortuna” 2 vestito da<br />

prete secolare-, furono sede dell’“Ospitale <strong>per</strong> i poveri di <strong>Motta</strong>”,<br />

divenuto <strong>Ospedale</strong> civile cittadino a partire dal 1866.<br />

In questa ricerca non siamo stati supportati da una esauriente<br />

documentazione del passato: eventi naturali e bellici, primi fra<br />

tutti l’alluvione che nel 1966 colpì duramente <strong>Motta</strong> e dintorni<br />

e l’invasione austriaca del 1918, non hanno risparmiato archivi e<br />

biblioteche, pubblici e privati. Pertanto è impossibile ricostruire<br />

una storia cronologicamente organica dell’ospedale. Ci auguriamo<br />

che nel futuro gli archivi ospedalieri siano opportunamente<br />

conservati quali testimonianza della sofferenza degli uomini e delle<br />

comunità, della solidarietà e del controllo sociale, dell’evolversi di<br />

cure e terapie, ed anche quale ausilio insostituibile <strong>per</strong> la storia<br />

della medicina e <strong>per</strong> la stessa medicina del futuro 3 .<br />

Note<br />

1 Se ne parla in un resoconto della “teribile Montana” (alluvione) che colpì <strong>Motta</strong> nel novembre 1785, conservato tra le carte delle “Scuole<br />

(confraternite) di <strong>Motta</strong>” presso l’Archivio di Stato di Treviso.<br />

2 Damiano Meda, La Madonna dei Miracoli nella sua origine, nella storia e nella pietà, <strong>Motta</strong> di Livenza 1985, p. 257.<br />

3 Cfr. “Archivi ospedalieri tra passato e presente”, 7 dicembre 1993, Ca’ Foncello, Treviso. Con interventi di Claudio Dario, Pietro Ferracin, Bianca<br />

Lanfranchi Strina, Giovanni Pesiri e altri, nell’ambito della IX Settimana <strong>per</strong> i Beni culturali e ambientali.<br />

Afferma Nelli-Elena Vanzan Marchini: “Molti ospedali delle nostre città storiche possiedono documentazione molto antica il più delle volte relativa<br />

a lasciti ottenuti dagli antichi ospedali nei quali l’esercizio dell’assistenza e della carità cristiana era <strong>per</strong>messo da lasciti ed elargizioni. Questi fondi<br />

antichi individuati come “preziosi” vengono talvolta passati agli Archivi di stato affinché li restaurino, li conservino e ne <strong>per</strong>mettano la consultazione<br />

agli studiosi. L’o<strong>per</strong>azione è senz’altro meritoria, <strong>per</strong>ò l’ottica complessiva che costringe ad o<strong>per</strong>are tali frantumazioni nella memoria degli ospedali<br />

deve cambiare. A livello regionale si dovrebbe cominciare a rapportarsi con gli archivi ospedalieri come a patrimoni che vanno organizzati e<br />

salvaguardati nella loro totalità, <strong>per</strong>ché le cartelle cliniche richiedono consultazione e conservazione come le mappe antiche…negli archivi ospedalieri<br />

è scritta la storia della sofferenza degli uomini e delle comunità, la storia della solidarietà e del controllo sociale, la storia delle cure. …Vi sarà poi<br />

tanta differenza tra un lascito testamentario del XVI secolo e il macchinario terapeutico donato nel XX secolo da una banca? Non testimoniano<br />

entrambi l’esercizio della solidarietà?...E’ emblematico il fatto che le amministrazioni ottocentesche degli ospedali si premurassero nei loro statuti di<br />

conservate la strumentazione medica, affidandola al chirurgo primario in quanto la memoria era considerata una componente fondamentale anche<br />

<strong>per</strong> una scienza medica proiettata verso il futuro, ma non <strong>per</strong> questo disposta a dimenticare il passato…uno dei più preziosi strumentari italiani ci è<br />

giunto solo grazie all’amore antiquario dell’economo dell’ospedale.”

1) La basilica della Madonna dei Miracoli in una cartolina del 1907.<br />

11

2) La basilica oggi.<br />

12

LE ORIGINI. EPIDEMIE E LAZZARETTI<br />

Le istituzioni ospedaliere trovano lontana origine nell’o<strong>per</strong>a delle<br />

prime comunità cristiane a favore dei fratelli, come luogo di<br />

assistenza (xenodochia) <strong>per</strong> coloro che si trovavano in viaggio o in<br />

stato di necessità. Nel Veneto i primi luoghi di ricovero documentati<br />

risalgono all’Alto Medioevo, nell’ambito dei conventi benedettini<br />

-nei quali si trovava quasi sempre un infirmitorium-, coadiuvati<br />

poi da quelli degli Ordini cavallereschi, primi fra tutti Templari e<br />

Giovanniti. Lo scopo principale era quello di assistere i poveri: la<br />

piaga della povertà si può definire senz’altro la più grave e diffusa<br />

malattia dei secoli passati, e occorre precisare che il concetto<br />

attuale di povertà è piuttosto differente da quello originario.<br />

Lo stesso detto latino homo sine pecunia imago mortis si riferisce<br />

probabilmente a chi, non avendo di che sostentarsi, è facile preda<br />

di ogni sorta di malattie e destinato inevitabilmente alla morte. Se<br />

oggi, infatti, definiamo povertà soprattutto la mancanza di beni<br />

di proprietà, nel passato i pau<strong>per</strong>es erano l’innumerevole schiera di<br />

quanti vagavano <strong>per</strong> le città e <strong>per</strong> le campagne alla <strong>per</strong>enne ricerca<br />

di cibo e di un rifugio. Secondo il cronista fiorentino Giovanni<br />

Villani, verso il 1330 a Firenze vi erano 17000 uomini, donne<br />

e bambini che vivevano di elemosina, corrispondenti a oltre il<br />

20% della popolazione, e non dissimile era la situazione nel resto<br />

d’Italia, compresa Venezia, che alla fine del Medioevo contava<br />

150000 abitanti. Forse peggiore la situazione nelle campagne,<br />

dove la sopravvivenza della popolazione era costantemente<br />

minacciata dalle guerre e dalle carestie. Le congregazioni religiose,<br />

capillarmente diffuse, erano le istituzioni di beneficenza deputate<br />

alla gestione degli hospitalia: nel Veneto orientale tra la fine del XIII<br />

13<br />

secolo e gli inizi del XIV sorse una fitta rete di piccoli ospizi gestiti,<br />

in particolare, dalle confraternite dei Battuti o Disciplinati. Ancor<br />

oggi l’<strong>Ospedale</strong> di Ca’ Foncello a Treviso è intitolato a Santa Maria<br />

dei Battuti (FOTO N.3).<br />

A <strong>Motta</strong> di Livenza, terra di confine con il Patriarcato di Aquileia,<br />

che rimase nell’orbita delle turbolente signorie della Marca<br />

trevigiana -le quali, a seconda dell’opportunità, si schieravano<br />

con la Repubblica di Venezia o con i suoi nemici friulani-, fino<br />

a quando entrò a far parte definitivamente della Serenissima nel<br />

1388, fu fondata l’8 settembre 1448 la Scuola (confraternita)<br />

di Santa Maria Annunziata e San Nicolò o dei Battuti. Mentre<br />

sull’antico <strong>Ospedale</strong> di Santa Maria dei Battuti di Treviso,<br />

fondato nel 1261, esiste una ricca documentazione in buona parte<br />

pubblicata 1 e conservata presso l’Archivio di Stato di Treviso,<br />

oltre che presso il Centro studi <strong>per</strong> la storia delle campagne<br />

venete (CESCAVE) di Ca’ Tron, non sappiamo con certezza se<br />

a <strong>Motta</strong> sia stato subito creato un ricovero ospedaliero diverso<br />

dal lazzaretto, destinato ad accogliere le vittime delle epidemie,<br />

ma si può presumere che la congregazione nacque con gli scopi<br />

tradizionali delle analoghe istituzioni, le quali nelle vicine San Vito<br />

al Tagliamento, Portogruaro, Pordenone, Sacile, amministravano<br />

da tempo degli ospedali. Nel 1474 il vescovo di Ceneda Nicolò<br />

Trevisan visitò a <strong>Motta</strong> la chiesa di Santa Maria “in qua fundata est<br />

schola batutorum”, ma nella relazione che accompagnava sempre<br />

queste visite pastorali 2 non si accenna alla presenza di un ospedale.<br />

Quel che è certo è che nel 1567, quando inizia la costruzione di<br />

un ospedale nel Borgo degli Angeli, ed anche oltre, continua ad<br />

esistere un hospedal vechio -del quale nelle carte non si specifica mai<br />

la localizzazione- che abbisogna di restauri 3 (FOTO N.4).<br />

Note<br />

1 Cfr. <strong>per</strong> tutti: Giovanni Netto, Vicende dell’<strong>Ospedale</strong> di Treviso nel ‘300, Treviso, 1965, e: Nel Trecento a Treviso. Vita cittadina vista nell’attività della “scuola”<br />

Santa Maria dei Battuti e del suo ospedale, Treviso, 1976, e il recente Le terre dell’<strong>Ospedale</strong> di Santa Maria dei Battuti di Francesca Pastro, Treviso 2003. Anche<br />

questo ospedale fungeva da orfanotrofio e ospizio <strong>per</strong> vecchi e “donzelle da maritar”.<br />

2 Presso l’Archivio storico della Diocesi di Vittorio Veneto (“Archivio Vecchio”) si conservano le relazioni delle visite pastorali pre e post-tridentine<br />

effettuate a <strong>Motta</strong>, ma in esse non viene mai citato l’ospedale.<br />

3 Nel libro spese della Scuola conservato presso l’Archivio storico parrocchiale di <strong>Motta</strong> si legge che il 22 marzo 1579 furono date Lire 10 “al muraro,<br />

che si fe bianchezzar l’hospedal vechio”. Di questo ospedale si sa soltanto che nel 1510 era amministrato dal priore Bortolamio Catelan di Giovanni<br />

(Damiano Meda, op. cit. p. 257).

3) L’ospedale di Santa Maria dei Battuti di Treviso, oggi sede dell’Università.<br />

Incisione ottocentesca.<br />

5) Lo stemma dei Battuti sul frontespizio del catastico del 1600.<br />

6) Le case di proprietà della confraternita.<br />

Sulle facciate campeggia lo stemma con il flagello.<br />

14<br />

4) L’hospedal di Borgo degli Angeli nel disegno del 1600

La spiritualità dei Battuti consisteva nell’immedesimazione con il<br />

sacrificio di Cristo, ed era simboleggiata dal flagello che compare<br />

nelle loro insegne 4 (FOTO n.5). Le congregazioni si sostentavano<br />

con i fondi destinati alla beneficenza, in particolare dai mercanti<br />

e da quanti sentivano la necessità di redimersi dai peccati. Nei<br />

“libri segreti” delle compagnie commerciali esisteva quasi sempre<br />

un “conto di Messer Domineddio” che consentiva di conciliare i<br />

profitti con i principi religiosi; anche nei libri mastri della Scuola<br />

di <strong>Motta</strong>, ricchi di dettagli su entrate e uscite, sono registrate sino<br />

alla fine del XVIII le prove che i fondi, frutto della carità privata,<br />

non mancavano. Alcuni disegni del 1600 presenti nel Catastico de<br />

tutti li beni della veneranda Scuola di Santa Maria e San Nicolò della <strong>Motta</strong><br />

conservato presso l’Archivio di Treviso testimoniano il cospicuo<br />

patrimonio immobiliare della confraternita 5 (FOTO n.6) -che<br />

donò <strong>per</strong>sino il terreno su cui sorse il santuario della Madonna dei<br />

Miracoli-, e si nota chiaramente che gli edifici di proprietà erano<br />

contrassegnati dallo stemma dei Battuti. Ma com’era progettato<br />

un antico ospedale? Sicuramente l’infirmarium, cioè lo spazio<br />

dedicato ai malati, comprendeva, oltre a un’ampia sala di degenza,<br />

una stanza <strong>per</strong> clisteri e salassi –rimedi universali che spesso<br />

riducevano il paziente in condizioni più gravi di quelle iniziali-<br />

e un locale con armarium che fungeva da archivio e farmacia.<br />

Non mancava all’esterno un orto <strong>per</strong> la coltivazione di piante<br />

medicinali, base di ogni terapia. Il numero dei ricoverati era di<br />

solito fisso ed il paziente, una volta accolto, rimaneva nell’ospedale<br />

fino alla morte: il ricovero temporaneo non esisteva. Sugli ospedali<br />

medioevali in generale e su quelli del Veneto Orientale rinviamo<br />

alla comunicazione di Luigi Zanin riportata in appendice (doc.1).<br />

15<br />

Diversa era la funzione e tipologia del lazzaretto, destinato ad<br />

accogliere lebbrosi e malati infettivi durante le frequenti epidemie<br />

o a far trascorrere la quarantena a coloro che giungevano da luoghi<br />

-diremmo oggi- “a rischio”. Nel 1182, la Repubblica di Venezia<br />

decideva di destinare al ricovero dei lebbrosi l’<strong>Ospedale</strong> di San<br />

Leone, costruito su un’isola della laguna. In ossequio al culto che<br />

prescriveva come protettore dei lebbrosi il Lazzaro dei Vangeli<br />

risuscitato dal sepolcro, isola e ospedale cambiarono nome e<br />

assunsero quello di San Lazzaro (da cui, appunto, il termine<br />

lazzaretto). Nella primavera del 1528, aggiungendosi a una terribile<br />

carestia che aveva spinto migliaia di contadini famelici a rifugiarsi a<br />

Venezia dalla terraferma, sopraggiunsero la peste e il tifo (“mal di<br />

petecchie”), e <strong>per</strong> parecchi mesi si registrarono migliaia di decessi 6 .<br />

La Repubblica cercò di correre ai ripari, ma obbligò i mendicanti<br />

a ricoverarsi negli ospedali, che in questo modo divennero vere e<br />

proprie fabbriche della morte. Anche a <strong>Motta</strong> c’era un lazzaretto,<br />

gestito sempre dalla congregazione di Santa Maria e San Nicolò:<br />

nel 1580 si stanziano fondi <strong>per</strong> la “Fabrica di un capitello nel<br />

lazzaretto posto nelle Campagnole” 7 ; le località Campagnole,<br />

Moletto e Le Cerche, decentrate lungo la Postumia, sono di<br />

origine medioevale, com’è probabile fosse il lazzaretto. Nella città<br />

liventina si presero molti provvedimenti contro la peste: nel 1478<br />

la Comunità pose delle sentinelle che sorvegliassero di giorno i<br />

ponti su Livenza e Monticano, impedendo l’accesso ad eventuali<br />

“untori”, e chiudessero di notte le porte cittadine; l’anno seguente<br />

si impose ai contagiati di bruciare tutte le loro masserizie e di<br />

andare a risiedere in casolari fuori città, a spese del Comune, ma a<br />

patto che, qualora fossero sopravvissuti, le avrebbero rimborsate;<br />

4 Lo stemma dei Battuti di <strong>Motta</strong> è simile a quello di Ca’ Foncello di Treviso, riconosciuto nel R.D. 12/3/1936 in base alla vigente normativa<br />

araldica: “stemma d’argento al flagello posto in palo manicato di rosso, avente nella parte inferiore due catenelle di nero, affiancate dalle lettere S e<br />

M sormontate da accento circonflesso, il tutto di nero”, dove le lettere stanno <strong>per</strong> “Sancta Maria”.<br />

5 Catastico fatto <strong>per</strong> me, Costantin Cortelotto <strong>per</strong>tegador pubblico di Oderzo ad instanzia del Sig. Zuanne Lonà e del Sig. Zanmaria Padoan suo successor Gastaldi della<br />

Veneranda Confraternita della Scola del Protettor Ms. San Nicolò della <strong>Motta</strong> de tutte le sue case in la <strong>Motta</strong>, et terre pradi ecc.<br />

6 Nel Veneto le più grandi epidemie di peste si registrarono negli anni 1348, 1477, 1485/87, 1528, 1576 e 1629/31 (di manzoniana memoria).<br />

Quest’ultima a <strong>Motta</strong> non fu particolarmente violenta, come ricorda una tavoletta votiva di ringraziamento alla Beata Vergine del Carmine presente<br />

nel Duomo di San Nicolò (FOTO n.7-8-9).<br />

7 Dal <strong>Libro</strong> dei conti della congregazione, in Archivio storico parrocchiale di <strong>Motta</strong>. Si tratta probabilmente dello stesso capitello <strong>per</strong> il quale nel<br />

1578 la Comunità aveva stanziato 10 ducati, e che doveva ricordare “i molti cadaveri sepolti al tempo della peste”. Lepido Rocco, <strong>Motta</strong> di Livenza e<br />

i suoi dintorni, Treviso, 1897, p.103.

7)<br />

8 e 9) Due lasciapassare rilasciati in tempo di peste<br />

da giurisdizioni feudali.<br />

16

nel 1525 si inviò una supplica al Doge <strong>per</strong> ottenere un’esenzione<br />

fiscale, dal momento che si erano sostenute molte spese a causa<br />

del “flagello della peste, che avea colpite e condotte a morte molte<br />

<strong>per</strong>sone”; nello stesso anno si deliberò di ricostruire in pietra la<br />

chiesa di San Rocco, protettore degli appestati, che era fatta “di<br />

tavole”. Fu durante le epidemie che la Comunità iniziò a nominare<br />

due provveditori che eseguissero scrupolosamente le direttive del<br />

Magistrato veneziano alla Sanità. A partire dal 1600 la carica venne<br />

istituzionalizzata: i provveditori cittadini alla sanità dovevano in<br />

particolare stilare precisi referti nei casi di morte improvvisa, ma<br />

anche segnalare le malattie del bestiame e prendere gli opportuni<br />

provvedimenti. Rocco ebbe modo di consultare nel poi dis<strong>per</strong>so<br />

17<br />

Archivio comunale le “Relazioni, comparse e decreti in materia<br />

di Sanità” e racconta che erano ricchi di descrizioni di sintomi<br />

di malattie, diagnosi, cure e referti di esami necroscopici. In<br />

appendice riportiamo quello che riguarda un illustre <strong>per</strong>sonaggio<br />

che trovò casualmente la morte a <strong>Motta</strong> nel 1765: l’arcivescovo<br />

di Udine Bartolomeo Gradenigo, mentre era in viaggio da<br />

Venezia al capoluogo friulano (appendice doc. 2). A un certo punto<br />

il lazzaretto fu dismesso e in altre occasioni pare fosse la basilica<br />

della Madonna dei Miracoli a fungere da temporaneo ricovero <strong>per</strong><br />

i malati epidemici 8 , così come in altri <strong>per</strong>iodi fu trasformata in<br />

ospedale militare (FOTO n. 10). Secondo Rocco si usava anche, in<br />

caso di necessità, requisire due case private contigue alla basilica.<br />

10) la basilica trasformata in ospedale militare austrungarico fino al presbiterio.<br />

8 “E’da ritenersi che la chiesa [della Madonna dei Miracoli] fosse internamente dipinta da buona mano, <strong>per</strong>ciocché dalla paziente o<strong>per</strong>a d’alcuni di que’<br />

padri col cancellare della sovrapposta imbianchitura forse distesa quando il convento servì di lazzaretto, in occasione d’una pestilenza)…”. Alvise<br />

Semenzi, Treviso e la sua Provincia, Treviso, 1864, p.244.

Un episodio emblematico. Dopo il 1832, quando padre Vincenzo<br />

Volpi acquistò dal demanio austriaco i locali del soppresso<br />

convento francescano, che più tardi divenne sede dell’ospedale<br />

civile comunale di <strong>Motta</strong> -e tale rimase fino al 1911-, a fronte<br />

dell’epidemia di colera che nel 1835-36 dilagò nel Lombardo-<br />

Veneto l’Arciduca-Vicerè Ranieri d’Asburgo ordinò di istituire<br />

“Spedali appositi pei cholerosi” da “stabilirsi nelle diverse Città e<br />

luoghi più popolosi”. Quando l’ordine arrivò a <strong>Motta</strong> il Consiglio<br />

comunale, riunitosi il 15 ottobre 1835, deliberò di acquistare da<br />

Antonio Gini -anch’egli consigliere, ma, come precisa il verbale<br />

conservato in quel che resta dell’Archivio storico comunale,<br />

assente alla seduta- “la casa detta Miotto di di lui ragione posta in<br />

vicinanza di questo Convento dei Minori Osservanti <strong>per</strong> disporla<br />

urgentemente ad uso d’ospizio dei cholerosi”. Il prezzo pattuito<br />

era di 3200 lire austriache; inoltre, si chiarisce che “questo locale<br />

una volta che sia cessato ogni sospetto di cholera sarà convertito ad<br />

uso di Ospitale Civile…qual Ospitale servirà anco <strong>per</strong> accogliere<br />

li malati miseri di tutto il Distretto”. Ma il giorno dopo viene<br />

protocollata un’altra offerta, quella di G. Matteo Botti, di 800 lire<br />

inferiore, <strong>per</strong> un edificio “giacente in limite al paese dal lato di<br />

mezzodì, in plaga la più salubre <strong>per</strong>ché ovunque ventilatissima,<br />

in suolo elevato al di sopra del livello delle piene del Livenza, ed<br />

in contatto a questo fiume”. L’edificio “che non soffre confronto<br />

<strong>per</strong> ordine architettonico né <strong>per</strong> capacità, dispone di un fondo<br />

coltivo che dà un’annuale rendita certa”, a differenza del terreno<br />

circostante la casa del Gini, che “consiste in 300 tavole circa di<br />

terreno abbandonato in seno della natura, e quasi del tutto sterile”<br />

ed è <strong>per</strong> giunta situato “lungo la strada Callalta notoriamente<br />

frequentatissima”. L’Im<strong>per</strong>ial-Regia Delegazione della Provincia<br />

di Treviso invita il Commissariato Distrettuale di <strong>Motta</strong> a<br />

procedere senza indugio all’acquisto della casa del Botti, in base al<br />

principio che “è prima massima nei provvedimenti reclamati dal<br />

bene generale il fare scelta dei migliori: sia pel minore dispendio<br />

che importino, come pel maggiore profitto che recano”. Ma a<br />

<strong>Motta</strong> si formano due partiti, uno pro-Gini avallato dal parroco<br />

e dal medico condotto, uno pro-Botti, ciascuno dei quali produce<br />

pedantemente le proprie ragioni. Il risultato è che la faccenda<br />

18<br />

si arena e da una lettera dell’Im<strong>per</strong>ial-Regia Delegazione alla<br />

Deputazione Comunale di <strong>Motta</strong> del 26 giugno 1836 si desume<br />

che, nonostante il Gini abbia abbassato il prezzo a 2800 lire, ancora<br />

nulla è stato deciso. Mancano riscontri successivi, ma è certo che<br />

la vicenda non ebbe alcun seguito, anche <strong>per</strong>ché nel frattempo<br />

l’epidemia era cessata 9 . Così <strong>Motta</strong> <strong>per</strong> avere un proprio ospedale<br />

civile dovette aspettare molti anni. Fortunatamente <strong>per</strong> i cittadini,<br />

il padre Volpi e i suoi confratelli continuavano a prestare o<strong>per</strong>a<br />

caritatevole, oltre che spirituale, nel convento, con l’appoggio<br />

finanziario di molti benefattori.<br />

ANTICHI OSPEDALI E METODI DI CURA<br />

NEL VENETO ORIENTALE<br />

Per quanto riguarda le condizioni degli antichi ospedali in Italia,<br />

possediamo una testimonianza d’eccezione, quella di Martin<br />

Lutero, che nel 1510 visita a Roma l’ospedale di Santo Spirito e<br />

a Firenze quello di Santa Maria Nuova, rimanendo impressionato<br />

dalla loro efficienza. “Gli ospedali sono ben provveduti, hanno<br />

splendide sedi, forniscono bevande e cibi ottimi, il <strong>per</strong>sonale è<br />

assai diligente e i medici dottissimi. Appena entra un infermo,<br />

questi depone il vestiario e quanto altro gli appartiene; di tutto<br />

viene preso nota <strong>per</strong> un’ordinata custodia . Poi l’infermo indossa<br />

un bianco camice e gli viene apprestato un buon letto con<br />

biancheria di bucato. Subito dopo sopraggiungono due medici ed<br />

inservienti che portano cibi e bevande, contenuti in vetri tersi che<br />

non vengono toccati nemmeno con un dito, ma presentati sopra<br />

vassoi”. Martin Lutero trovò soltanto da ridire sul principio di<br />

carità che induceva gli Italiani a sostenere le istituzioni.<br />

Cesare de Nores, vescovo di Parenzo e visitatore apostolico<br />

incaricato nel 1584 di verificare nelle chiese del Veneto orientale<br />

l’applicazione dei principi liturgici sanciti dal Concilio di Trento,<br />

censì tutti gli edifici di culto della Diocesi di Concordia. A<br />

Portogruaro, visitando la locale chiesa dei Battuti con annesso<br />

ospedale, constatò che gli otto letti presenti nell’ospedale erano<br />

9 Nel 1836 morirono di colera a <strong>Motta</strong> 22 <strong>per</strong>sone, tra cui il parroco don Cabrusà, sepolto “senza il debito onore” (D. Meda, op. cit., p.257n.).

«satis instructa», ovvero abbastanza forniti, ma ordinò che gli uomini<br />

fossero separati dalle donne. Questa situazione di promiscuità,<br />

tipica delle prime forme di ospedale, continuò anche negli anni<br />

successivi, dato che il Vescovo di Concordia Sanudo I, nel 1599,<br />

ribadì l’invito a evitare che le donne fossero ricoverate assieme<br />

agli uomini e a tal fine ordinò che <strong>per</strong> loro si utilizzasse il «solaro di<br />

sopra», dove normalmente si riuniva la confraternita.<br />

In un altro comune circonvicino, San Vito al Tagliamento, si<br />

verificava la contiguità di un’ala riservata all’ospedale e di un<br />

luogo di culto -sempre istituito dai Battuti-, e cioè la stretta<br />

connessione di esigenze profane e religiose entro un solo edificio<br />

estremamente compatto, secondo la caratteristica tipica degli<br />

ospedali tardomedievali europei. A <strong>Motta</strong> l’hospedal costruito alla<br />

fine del ‘500 sorse nel Borgo degli Angeli, che si trovava al confine<br />

tra gli attuali Borgo Aleandro e Viale della Madonna, allora<br />

lambito dal fiume Monticano, poi deviato e interrato. Anche qui<br />

l’edificio ospedaliero fu edificato accanto alla chiesa di Santa Maria<br />

degli Angeli, detta dei Morti <strong>per</strong>ché collegata al cimitero, officiata<br />

dal cappellano salariato dalla confraternita di Santa Maria e San<br />

Nicolò. Questa chiesa, eretta nel 1467 e affrescata da Dario da<br />

Pordenone, fu demolita nel 1873.<br />

A San Vito pare che nella seconda metà del ‘300 la stessa piccola<br />

chiesa svolgesse le funzioni di ospedale secondo lo schema<br />

caratteristico delle cosiddette “sale ospedaliere medievali”, che<br />

garantivano la funzione assistenziale abbinata nello stesso ambiente<br />

a quella religiosa, ma è certo che nel corso del secolo successivo gli<br />

ampliamenti dell’edificio e il suo innalzamento <strong>per</strong> poter utilizzare<br />

piani più alti finirono <strong>per</strong> dividere stabilmente la destinazione dei<br />

due vani, quello della chiesa e quello dell’ospedale vero e proprio.<br />

Sempre a San Vito i documenti relativi alla visita apostolica<br />

del vescovo Cesare de Nores testimoniano che nell’ospedale<br />

esistevano nove “cubilia” destinati a poveri e miserabili del posto<br />

e a pellegrini in transito e che i letti dei malati erano tutti raccolti<br />

in un’unica stanza senza separazione dei sessi. L’amministrazione<br />

dell’ospedale era affidata a un “cameraro” eletto tra i membri della<br />

confraternita ma la gestione quotidiana vera e propria dell’istituto<br />

era demandata ad un “priore” che vi abitava con la famiglia e la di<br />

10 Angelo Marchesan, Treviso medievale, Treviso 1923, vol. II, pp. 262 segg.<br />

19<br />

lui moglie aveva il compito di accudire alle degenti. Anche a <strong>Motta</strong><br />

l’ospedale veniva retto da un priore, che dipendeva direttamente<br />

dal gastaldo della Scuola di Santa Maria e San Nicolò.<br />

Alla fine del Medioevo la professione medica era regolata a<br />

Treviso con molta cura. Già nel 1231 si emette un bando <strong>per</strong><br />

l’assunzione di un medico che sia anche in grado di istituire una<br />

scuola di medicina. Nel 1314 il Comune assoldò maestro Pizolo,<br />

figlio di maestro Francesco di Capo di Monte da Montebelluna,<br />

affiancandolo agli altri medici già o<strong>per</strong>anti, in qualità di giustaossi<br />

(“cum civitas indigeat medicis qui mederi sciant de fracturis ossium”).<br />

Egli doveva medicare anche altre infermità e lavorare sempre<br />

gratis <strong>per</strong> i poveri, ed eventualmente dare lezioni di medicina a<br />

chi le richiedesse. Il suo contratto prevede l’obbligo specifico di<br />

risiedere a Treviso o nei borghi, nonché di non allontanarsi e di<br />

non <strong>per</strong>nottare mai fuori città senza il <strong>per</strong>messo del podestà. Il<br />

medico era affiancato dal chirurgo, o cirologo, che spesso svolgeva<br />

anche la professione di barbiere: questi eseguiva piccoli interventi<br />

e salassi, medicava “bruschi e sgrafadure” ed era sostanzialmente<br />

considerato una sorta di manovale della professione medica.<br />

In ogni caso nella Treviso del ‘300 sia i medici che i cirologi<br />

guadagnavano molto bene, al punto da prestare denaro allo stesso<br />

Comune 10 . Grande autorità medica del tempo era Pietro d’Abano,<br />

che nell’o<strong>per</strong>a Conciliator differentium stabiliva, ad esempio, “non<br />

esser il salasso mai tanto salutare, quanto nel secondo quarto della<br />

luna; e <strong>per</strong> guarire dai dolori nefritici, doversi nel momento, in cui<br />

il sole passa nel meridiano, col cuor del leone delineare la figura<br />

d’un leone sopra una piastra d’oro, e appendere poi questa al<br />

collo dell’ammalato; inoltre gli strumenti di ferro essere preferibili<br />

a quelli d’oro, <strong>per</strong>ché Marte esercita una grande influenza sulla<br />

chirurgia”. Un codice cartaceo risalente agli ultimi anni del 1300<br />

e conservato presso la Biblioteca Capitolare di Treviso descrive i<br />

rimedi in uso, a cavallo tra botanica, su<strong>per</strong>stizione e magia.<br />

Eccone alcuni:<br />

Rimedio <strong>per</strong> l’epilessia<br />

“Recipe le foglie dell’erba bissara, overo la semenza o la radice, overo<br />

de la soa uva, e dala a bevere a quello che a questo male, e in diece<br />

dì serà guarito. Ma in questi diece dì avrà el morbo fortemente;

questa erba nasce <strong>per</strong> le frate o <strong>per</strong> li boschi et apicasse ali albori<br />

come fano le vite, et fa li grani a modo de graspi de uva e sono<br />

rossi et si se adomanda erba bissara, <strong>per</strong>ché se involta intorno a li<br />

albori como la bissa. Ancora piglia una herba che a nome pionia,<br />

e tritala e fane polvere; poi habi del osso de uno homo morto, zoè<br />

dela testa, se elo è homo che abia male, et s’ela è femina, piglia de<br />

quello de la femina”.<br />

Per la sciatica<br />

“Piglia un mastello de legno de doe some, et conza dentro <strong>per</strong><br />

modo se possa sedere col c…cioè nudo et copri de sora cum uno<br />

lenzuolo che copra tuto el mastello, et toli cinque pedre (pietre)<br />

cote che non sia state in o<strong>per</strong>a, et infuogale molto bene et metile<br />

in lo mastello una <strong>per</strong> volta, et <strong>per</strong> ogni volta uno terzo de uno<br />

bichiero de aqua de vita che sia bona e botala sula preda, e fa cossì<br />

cinque volte tanto che dici 3 pater e 3 ave; et fornito de meter tute<br />

le dite pietre vatene in lecto nudo, che sia caldo e fate ben fregar li<br />

fianchi in zoso fina su lo pè cum uno pano caldo; et fa cossì diexe<br />

sere e serai guarito”.<br />

Per il gozzo<br />

“Toli una sponza e metilla in un testo (padella) caldo e fane<br />

polvere, e poi toli una onza de pevere polverizzato, e una de<br />

zenzero polverizzato et mescola cum optimo vino caldo e bevilo<br />

la matina <strong>per</strong> tempo, e la sera quando tu vaj a leto, tre dì e tre nela<br />

note, soto la lengua e desecarase”.<br />

Per il morso di un cane rabbioso<br />

“Tuoli le foglie dela ortiga et de lo sale et pestala et fane empiastro<br />

et metila suso la mordadura; et anche fa gran prova ali ochi<br />

carnosi”. O anche: “Recipe una crosta de pan de orzo et scrivi in<br />

su la crosta queste parole: + gusagota + pissagota + in sancta hic ipsa<br />

incipit panem; deo gratias. Et dà da manzar a coluj ch’è stato mordudo<br />

dal chan rabioso e serà liberato”.<br />

Contro la peste<br />

“Recipe aceto forte, aqua vita, in tuto mezo bichiero, quanto uno<br />

11 Alfonso Ciacconio, Historia Pontificum, tomo III, 1534.<br />

20<br />

de triacha [sorta di rimedio universale] fina, et artanto de senavro<br />

polverizzato et mescola ogni cossa insieme et dalo a bere al<br />

paziente, et metillo subito in lecto, et coprilo ben de pani tanto<br />

ch’el sudi ben et substegna el sudore, e questo se convien far subito<br />

, da poi che è data la doglia infra spacio de ore octo, et immediate<br />

che l’averà padito la medecina descaza ogni veneno immediate che<br />

l’averà padito quella medecina <strong>per</strong> el sudore; ma guarda non la<br />

scaldar molto”. O ancora: “recipe semenza de citrol, semenza de<br />

ruda, semenza de verze, semenza de coloquintida, an.3, gientiana<br />

3, trementilla 3, osso de corno de cervo 3, bolo arminio lavado cum<br />

aqua de scabiosa 3, jacintini; ambra de balena 3, mira electa, aloe<br />

cicotrino lavado cum aqua de scabiosa, zaffaran; pesta ogni cosa et<br />

incorpora cum l’aqua dela scabiosa et fa pìrole grande come cesare<br />

(ciliegie) et pigliane ogni matina, et queste sono optime contra<br />

peste, et probate”.<br />

Probabile vittima di simili metodi di cura fu un mottense illustre,<br />

l’umanista e cardinale Girolamo Aleandro, morto a Roma nel<br />

1542. Nel suo Diario descrive spesso i disturbi di stomaco che<br />

lo affliggono e il gran numero di medicine assunte. Uno storico<br />

dell’epoca 11 osserva che sarebbe vissuto certamente più a lungo se<br />

non avesse dato troppo credito ai medici, facendo un “intempestivo<br />

ac immodico” uso di farmaci.<br />

Ingredienti e rimedi rimangono più o meno gli stessi sino a fine<br />

‘700, come si desume dal “Catalogo dei medicinali de’ quali<br />

devono essere sortite le Spezierie Medicinali di Villa” promulgato<br />

dal Podestà di Treviso Zuanne Moro nel 1778 (FOTO n.11) -<br />

corredato da una Ricetta dell’Unguento <strong>per</strong> la Rogna del Pio Ospitale<br />

di Treviso-, e come si ricava da un interessante “consulto”,<br />

probabilmente di fine ‘600, rinvenuto tra carte mottensi in un<br />

archivio privato, che si trascrive in appendice (vedi appendice doc.3).<br />

Nel frattempo <strong>per</strong>ò si era ulteriormente sviluppata una medicina<br />

teorica, erudita e sempre sprezzante verso la pratica chirurgica,<br />

mentre i medici detti “fisici” arrogavano a sé in esclusiva la<br />

prescrizione delle medicine e la dieta da far osservare al malato.<br />

Anche dal consulto mottense risulta un preciso rispetto dei ruoli, e<br />

le visite domiciliari a partire dal XVI secolo si svolgevano secondo

21<br />

11) Prontuario farmaceutico<br />

emanato dal<br />

Podestà di Treviso.

ituali ben descritti nel Malato immaginario di Molière. Si tenevano<br />

porte e finestre ben a<strong>per</strong>te, mentre su un fornello si bruciavano<br />

sostanze aromatiche. In prossimità del malato, il medico teneva un<br />

mazzetto di erbe profumate vicino alle narici e in mano un ramo<br />

di ginepro acceso <strong>per</strong> scongiurare eventuali miasmi pestilenziali.<br />

Il paziente veniva interrogato da una certa distanza sui sintomi e<br />

sulle manifestazioni dolorose e poi, se necessario, auscultato dal<br />

medico che gli si avvicinava di spalle. Poteva esserci un esame<br />

organolettico di feci e urine, con una prolusione di dotte citazioni<br />

latine che raramente il paziente poteva comprendere, ma che<br />

doveva rassicurarlo sulla competenza del medico. I Provveditori<br />

veneti alla Sanità autorizzavano la pubblicazione e la propaganda<br />

di ricette e medicinali (FOTO n.12 e 13), ma non mancavano i fogli<br />

pubblicitari diffusi dalle singole Spezierie (FOTO n.14).<br />

L’HOSPEDAL DI BORGO DEGLI<br />

ANGELI (1567-1806): PRIMO ESEMPIO<br />

DI SPERIMENTAZIONE PUBBLICO-<br />

PRIVATA?<br />

La fabbrica dell’hospedal novo di Borgo degli Angeli fu lunga e<br />

laboriosa. Nel gennaio del 1567 la Comunità di <strong>Motta</strong> nominò un<br />

“Provveditor sopra l’Ospedal” 12 . Lo scopo è che “unitamente alla<br />

Scuola di San Nicolò siano posti li fondamenti <strong>per</strong> far l’Ospitale<br />

in Borgo, vicino alla Chiesa di S. Maria dei Morti”. Curiosamente,<br />

pare trattarsi di quella che oggi definiremmo “s<strong>per</strong>imentazione<br />

pubblico-privata”, dove il pubblico (la comunità) affida al “privato”<br />

(la confraternita) la costruzione e la gestione dell’ospedale,<br />

mantenendone sempre il controllo, tant’è vero che la confraternita,<br />

più che dipendere dal vescovo diocesano, com’era consuetudine,<br />

sembra rispondere direttamente alla comunità 13 . Il 20 marzo 1567<br />

Francesco Locatello, gastaldo della Scuola di Santa Maria e San<br />

Nicolò, compra da Marino Rizzato “tertiam partem sediminis seu<br />

22<br />

Brojlii esistenti in Burgo Sanctae Mariae Mortuorum”. Notaro<br />

Antonio de Mediis “de honorando Collegio Notariorum Mothae”.<br />

L’acquisto viene fatto “pro facendo unum Ospitalem ut constat<br />

parte in ea capta sub die quarta mensis instantis”. Dunque vi era<br />

stata una regolare delibera in data 4 marzo, ed erano stati stanziati<br />

50 ducati d’oro <strong>per</strong> l’acquisto di quella che era la terza parte di un<br />

terreno che Marino Rizzato deteneva in comproprietà con altri<br />

familiari. L’edificio è certamente quello ancor oggi esistente tra la<br />

fine del Borgo Aleandro e l’inizio di Viale Madonna, di proprietà<br />

Stradiotto, anche se con tutta probabilità fu più tardi ampliato in<br />

altezza e larghezza, come si può presumere da una traccia verticale<br />

visibile anche in vecchie foto sul muro laterale destro, mentre sul<br />

lato sinistro fu accorpato in epoca successiva un altro edificio<br />

(FOTO n. 15 e 16). Dodici anni dopo l’acquisto del terreno la<br />

costruzione non era ancora terminata: il 6 marzo 1579 si pagano<br />

lire 55 a “Bortolo Gusella <strong>per</strong> uno centenaro de tavolle e letti e<br />

<strong>per</strong> gli marangoni [carpentieri] <strong>per</strong> far gli sollari, scale et porte nel<br />

hospedal novo”. Ecco alcuni esempi di spese tratti dal libro dei<br />

conti della Scuola:<br />

27 settembre 1579: salario a Bastian Targa (il priore) “<strong>per</strong> lavar gli<br />

drappi del hospedal”. L.20<br />

18 marzo 1579: “<strong>per</strong> amor de Dio exsborsati in comprar olio,<br />

et altri onguenti, <strong>per</strong> medicar quella povera zotta [zoppa] nel<br />

hospedal”. L.11<br />

7 settembre 1580: <strong>per</strong> tagliare “l’herba del cortivo et prado del<br />

hospedal novo”. L.4<br />

8 gennaio 1581: “al prior 14 <strong>per</strong> suo salario <strong>per</strong> tenir neto l’hospedal”.<br />

L.20.<br />

Tra le spese scrupolosamente annotate, quelle <strong>per</strong> porte e finestre,<br />

che vengono ultimate solo nel 1584, e ancora <strong>per</strong> molte elemosine<br />

a <strong>per</strong>sone “bisognose et vergognose”, <strong>per</strong> il trasporto dei trovatelli<br />

(detti “creature”) all’ospedale di Oderzo, forse più capiente, e<br />

anche alcune spese stravaganti, come quella del 25 marzo 1585<br />

“<strong>per</strong> redimer dal carcere quel pover frate [confratello] retento con<br />

12 Lepido Rocco, <strong>Motta</strong> di Livenza e i suoi dintorni, Treviso, 1897, pp. 531-532. Rocco trae le notizie dal poi dis<strong>per</strong>so Archivio comunale.<br />

13 Altra curiosa coincidenza è che l’attuale Direttore Sanitario dell’<strong>Ospedale</strong> Riabilitativo di <strong>Motta</strong> è Marco Cadamuro Morgante, discendente diretto<br />

del “distinto chirurgo” Bartolomeo Cadamuro, la cui famiglia fu aggregata al Nobile Consiglio di <strong>Motta</strong> nel 1700.<br />

14 Nel 1585 il priore era ancora Bastian Targa.

12) 13)<br />

23

24<br />

14)

25<br />

15 e 16) L’hospedal di Borgo degli<br />

Angeli oggi. Sul lato destro è visibile il<br />

segno di partenza del probabile<br />

ampliamento in larghezza e altezza<br />

dell’edificio.

tanto gran strepito et scandalo”.<br />

Più in là nel tempo, continuano le spese <strong>per</strong> i sussidi ai poveri o<br />

<strong>per</strong> dar loro ricovero nell’ospedale 15 e <strong>per</strong> maritare o “monacar<br />

donzelle”, che vengono provviste di “vestine, cotole, intimele<br />

[federe], lenzuoli, gabane, busti…”.<br />

Le finanze e le attività dell’ospedale andarono sempre più<br />

scemando: nel 1804 la Comunità di <strong>Motta</strong> descriveva “un piccolo<br />

ospizio senza rendita, di ragione della Veneranda Luminaria<br />

di S. Maria e S. Nicolò, che caritativamente viene concesso <strong>per</strong><br />

alloggiare qualche povero infermo di questa terra” 16 . Prima della<br />

caduta della Repubblica Veneta avvenuta nel 1797, si era stabilito<br />

che ogni “Podesteria” trevigiana disponesse di “…un Fiscale, un<br />

Protomedico, un Medico suffraganeo, Cancelliere, Vice Cancelliere,<br />

un Chirurgo, quattro Fanti e due Deputati in ciascheduna Villa,<br />

che vegliano costantemente su qualunque emergenza <strong>per</strong> renderne<br />

immediatamente l’Offizio”. “In tutti i casi di morti repentine<br />

d’Uomini, e di animali valsi l’Offizio del proprio Medico, e<br />

Chirurgo o di Periti <strong>per</strong>sone tutte es<strong>per</strong>imentate” 17 .<br />

Il podestà mottense Andrea Landi nel 1791 trasmette su richiesta<br />

del Podestà e Capitano di Treviso l’organigramma sanitario della<br />

città:<br />

“In esecuzione alle riveribili Lettere ecc. mi do l’onore di avanzarle<br />

l’inserita nota riguardante Medici Fisici e Chirurghi esercenti in<br />

questo luoco e territorio ecc.” .<br />

Nota de’ Medici Fisici e Chirurghi esercenti nella Terra della <strong>Motta</strong><br />

e Territorio<br />

Ecc.te Dr. Luigi Soler medico condotto<br />

Sr. Luigi Cimarosti Chirurgo condotto<br />

Sr. Giuseppe Ortica Chirurgo<br />

26<br />

Sr. Gio. Domenico Ortica Chirurgo<br />

Sr. Valerio Ortica<br />

Sr. Valerio Nani<br />

(Esercenti)<br />

<strong>Motta</strong>, 20 luglio 1791. Andrea Landi Podestà.<br />

In quell’occasione, aggiunge che:<br />

“Relativamente alle ossequiate lettere con le quali mi vengono<br />

accompagnate alcune stampiglie della Terminazione e Proclama<br />

4 Maggio dell’Ecc.mo Magistrato alla Sanità di Venezia<br />

nell’importante argomento della China-China <strong>per</strong> assicurare<br />

possibilmente la preservazione della medesima e <strong>per</strong> togliere<br />

l’inferior qualità della stessa, ed in quanto al Proclama <strong>per</strong>ché li<br />

Medici e Chirurghi non possano esercitare nello Stato né usare di<br />

altri privilegi se non di quelli che venissero rilasciati dall’Università<br />

di Padova, e da Colegi di Venezia, esclusi <strong>per</strong> sempre tutti gl’esteri<br />

…ho fatto pubblicare sotto questa Pubblica Loggia con le solite<br />

formalità gl’esemplari medesimi ecc.” (FOTO n. 17-18-19).<br />

Con l’avvento del primo dominio napoleonico è il chirurgo<br />

Giuseppe Ortica ad assumere la carica di presidente della<br />

Municipalità di <strong>Motta</strong>. Il 26 maggio 1797 con il motto “Libertà<br />

Virtù Eguaglianza” la Municipalità elegge a delegati alla Sanità “i<br />

Cittadini Gio. Batta Fabris e Girolamo Tagliapietra” e Segretario<br />

alla Sanità “il Cittadino Domenico Lippi”. Di fronte alla rapacità<br />

subito dimostrata dai francesi i governanti locali si dimostrano<br />

saggi e intenzionati soprattutto a difendere la popolazione: di<br />

fronte alle pressanti richieste del “Comitato Militar Centrale” di<br />

Treviso che richiede un pesante contributo di attrezzature <strong>per</strong><br />

il secondo ospedale militare (destinato ai francesi), “di fresco<br />

eretto”, il 14 ottobre Ortica risponde che “sono tre giorni che qui<br />

15 28 giugno 1766 “il povero Antonio Basso da quattr’anni ridotto all’ultimo della miseria non ha nemmeno letto da dormire, <strong>per</strong>ciò umile e clino<br />

ricorre a quest’adunanza acciò voglia fargli la carità di riceverlo in questo Ospitale”. Lo stesso giorno si annota: “ridotto l’Ospitale all’ultimo<br />

del bisogno della rinnovazione de lenzuoli e stramazzi [materassi], <strong>per</strong>ciò manda parte il Sig. Gastaldo che siagli data facoltà poter spendere <strong>per</strong><br />

l’occorrente…” (ASTv, Scuole di <strong>Motta</strong>, busta 3).<br />

16 L. Rocco, op. cit., p.532.<br />

17 Da Allegazione della Magnifica Città di Treviso e suo Offizio di Sanità, 1791.

17) 18) 19)<br />

dimorano 3000 soldati e 700 cavalli”, da ospitare e mantenere 18 ,<br />

e che “se fosse a vs. cognizione le nostre miserie” tali richieste<br />

non verrebbero certo fatte. Fa presente che una esondazione<br />

di Livenza e Monticano “apportò a questi miseri abitanti il<br />

deplorabile sacrificio delle loro sostanze”, e che mancano del<br />

tutto sorgoturco, legumi, uva e fieno. Il delegato Fabris, dal canto<br />

suo, dovendo dopo altre insistenze assecondare la richiesta, scrive:<br />

“Tutta la biancheria ed altri effetti ch’erano destinati <strong>per</strong> costì si<br />

dovettero impiegarli <strong>per</strong> questi ammalati e non ci troviamo più<br />

al caso di spedirvi cosa alcuna…”. Il 29 ottobre il Comitato di<br />

Treviso attesta ricevuta da <strong>Motta</strong> di “8 lenzuoli 8 camicie 6 paglioni<br />

6 capezzali e 2 co<strong>per</strong>te”, ma contestualmente lamenta in tono un<br />

po’ minaccioso come “in tutto il vs circondario non si ritrovi della<br />

gioventù che ami di arruolarsi nella milizia. Indagate, cittadini, <strong>per</strong><br />

quanto potete, di ritrovar dei volontari, e la forza sia l’ultimo vs.<br />

tentativo. Salute e fratellanza”. Negli stessi giorni, <strong>per</strong>ò, il Trattato<br />

18 Lepido Rocco e Damiano Meda narrano nei dettagli le violenze e le ruberie dei napoleonici.<br />

27<br />

di Campoformido poneva fine al primo dominio napoleonico, e i<br />

territori veneti venivano ceduti all’Austria.<br />

D A L S E C O N D O P E R I O D O<br />

NAPOLEONICO AL REGNO SABAUDO<br />

Con l’instaurarsi del secondo dominio napoleonico nel 1806<br />

il settore dell’assistenza e dalla pubblica beneficenza venne<br />

fortemente rimaneggiato: furono soppresse tutte le congregazioni<br />

religiose e fondate le Congregazioni di carità, mantenute poi<br />

dall’Im<strong>per</strong>o austroungarico e anche, successivamente, dal regno<br />

d’Italia. Erano amministrazioni unitarie di tutti gli ospedali,<br />

orfanotrofi luoghi pii, monti di pietà, lasciti e fondi di pubblica<br />

beneficenza di qualunque natura o denominazione, delle quali

facevano parte quasi esclusivamente autorità laiche. A <strong>Motta</strong><br />

cominciò un lungo braccio di ferro tra la locale Municipalità e<br />

la Vice-Prefettura del Dipartimento del Tagliamento, l’autorità<br />

francese con sede a Treviso cui era direttamente subordinata.<br />

Sono continue le lamentele, i richiami e le minacce <strong>per</strong> le incurie<br />

e le omissioni degli amministratori locali, che l’8 ottobre 1808<br />

avevano comunicato di non avere “nella sua Comune alcun<br />

istituto di pubblica beneficenza”. L’hospedal descritto quattro anni<br />

come “piccolo ospizio senza rendita” aveva cessato di funzionare<br />

in forza della soppressione delle congregazioni religiose, e non<br />

era stato rimpiazzato da un analogo istituto. In verità i mottensi<br />

non volevano farsi carico dei malati militari francesi, privilegiati<br />

più di ogni altro dal governo, e <strong>per</strong> questo tardavano ad attivare la<br />

congregazione di carità. E i malati civili? Mancano notizie, ma è<br />

presumibile che continuassero ad essere assistiti a domicilio o nel<br />

convento della Madonna dei Miracoli -sopravvissuto a una prima<br />

soppressione degli istituti religiosi veneti decretata da Napoleone<br />

nel 1805-, almeno fino a quando, nel 1810, fu secolarizzato<br />

e confiscato a seguito del Decreto di Compiègne. L’ex-frate<br />

Vincenzo Volpi, ridotto a vivere in un “luogo di fortuna” con<br />

sette confratelli, si mise subito a disposizione della popolazione,<br />

assistendo poveri e ammalati, fino a che, nel 1832, realizzò il<br />

sogno di riacquistare l’edificio monastico grazie alla generosità dei<br />

fedeli.<br />

Piovono senza tregua su <strong>Motta</strong> le disposizioni degli occupatori<br />

francesi, eloquenti anche <strong>per</strong> la situazione di estrema e generale<br />

indigenza che descrivono: il 4 novembre si prescrive che le<br />

amministrazioni degli ospedali civili diano ai militari “che sortono<br />

dagli Ospedali” e hanno assoluto bisogno di “scarpe ed effetti<br />

di piccolo equipaggi” le migliori “fra quelle lasciate dagli uomini<br />

morti”. L’8 dicembre il Vice-Prefetto richiede “immediatamente e<br />

senza <strong>per</strong>dita d’un minuto” una “dettagliata e specifica della qualità<br />

e quantità de’ cibi e bevande componenti il vitto giornaliero di<br />

ciascun ricoverato ne’ pii stabilimenti, precisando le misure e i pesi”.<br />

Il 13 dicembre un solenne richiamo del Prefetto del Dipartimento<br />

del Tagliamento lamenta “l’inattività assoluta della Congregazione<br />

di carità di <strong>Motta</strong>” a proposito dei “doveri dell’umanità”, e dà un<br />

19 Busta 31.<br />

28<br />

mese di tempo <strong>per</strong>ché “lo stato amministrativo della Congregazione<br />

di <strong>Motta</strong> pareggi quello di tutte le altre Congregazioni”. Si allega<br />

un modulo stampato da compilare:<br />

“Conto preventivo delle rendite e spese degli stabilimenti di<br />

pubblica beneficenza riuniti sotto l’amministrazione della<br />

Congregazione di carità nel comune di …<br />

Per gli ospedali:<br />

riparazioni ai locali <strong>per</strong> uso degl’istituti<br />

salari ai medici, chirurghi, infermieri ed altri inservienti nell’interno<br />

dell’<strong>Ospedale</strong><br />

trattamento di n. malati<br />

pazzi<br />

incurabili<br />

carcerati infermi<br />

medicinali<br />

biancheria, manutenzione di n. …letti, rinnovazione di mobili ed<br />

utensili<br />

introduzione delle derrate in città, e spese minute<br />

lumi, combustibili, carta, libri, penne ecc. <strong>per</strong> l’interno<br />

dell’ospedale<br />

oggetti di culto<br />

tumulazione di n. …cadaveri, cioè n. maschi e n. femmine”.<br />

E’ significativo che il modulo, giacente dopo due secoli esatti tra<br />

le carte delle “Scuole di <strong>Motta</strong>” dell’Archivio di Treviso 19 , da cui<br />

abbiamo tratto queste notizie, sia rimasto in bianco.<br />

Il 6 gennaio 1809 il Vice-Prefetto vieta di trasferire “da un<br />

Ospitale all’altro i malati militari, atteso il rigore della stagione,<br />

non <strong>per</strong>mettendo l’umanità ed il riguardo da doversi a tali <strong>per</strong>sone<br />

benemerite che venga esposta ad un così prossimo <strong>per</strong>icolo la loro<br />

vita consagrata alla difesa del Sovrano e della Patria”. Sei giorni<br />

dopo il Vice-Prefetto comunica che “l’Amministrazione della<br />

Guerra dell’Im<strong>per</strong>o Francese ha ridotto la corresponsione pel<br />

trattamento e cura degl’ammalati militari francesi ad 1 franco <strong>per</strong><br />

gli Ospitali della riva destra dell’Adige, e ad 1 franco e 10 centesimi<br />

<strong>per</strong> quelli della sinistra”: un motivo in più <strong>per</strong> evitare di farsi carico<br />

dei soldati francesi.

Soltanto il 6 febbraio 1812 si comunicano a Treviso i nomi dei<br />

membri della Congregazione di carità:<br />

“Elenco complessivo di tutti li Membri che compongono l’intiera<br />

Congregazione di Carità di <strong>Motta</strong>, esistente nel Cantone di <strong>Motta</strong>,<br />

Distretto di Conegliano-Dipartimento del Tagliamento:<br />

Antonio Burlina, presidente<br />

Gio. Domenico Brustoloni, vice-presidente<br />

Angelo Pasini (tesoriere), Gio. Battista Sutto, Luigi Peratoner,<br />

Melchior Zannoner (membri)”.<br />

Un mottense che invece fu in buoni rapporti, anche <strong>per</strong>sonali,<br />

con Napoleone fu Antonio Scarpa (FOTO n. 20), uno dei primi<br />

anatomo-patologhi dell’era moderna. Nacque a Lorenzaga<br />

di <strong>Motta</strong> nel 1752, si laureò in medicina a Padova nel 1770 ed<br />

ottenne nel 1772 la cattedra anatomo-chirurgica dell’Università<br />

di Modena, che tenne sino al 1783, anno in cui venne chiamato<br />

all’Università di Pavia. Qui gli fu assegnata la cattedra di Anatomia<br />

umana, accoppiandovi l’insegnamento di o<strong>per</strong>azioni chirurgiche.<br />

Il suo primo impegno fu la costruzione dell’ampio e su<strong>per</strong>bo<br />

20) Antonio Scarpa<br />

in un’incisione di<br />

epoca napoleonica.<br />

29<br />

teatro anatomico, oggi “Aula Scarpa”. Gli venne poi affidata la<br />

direzione della Clinica Chirurgica, fu riconfermato professore di<br />

Anatomia Umana e Clinica Chirurgica, fu Direttore degli Studi<br />

Medici e dei Gabinetti e ripetutamente Rettore. Il nome di Antonio<br />

Scarpa rimane soprattutto legato alle fondamentali sco<strong>per</strong>te che<br />

egli, con finissima tecnica dissettoria, fece in campo anatomico<br />

ed in particolare neurologico: diede una magistrale descrizione<br />

dell’organo dell’udito, di cui scoprì il ganglio vestibolare ed il<br />

timpano secondario; studiò l’organo dell’olfatto e scoprì il nervo<br />

olfattivo ed il nervo nasopalatino; scoprì ed accuratamente<br />

descrisse il numero, l’origine ed il decorso dei nervi cardiaci. Scarpa<br />

fu anche un grande chirurgo: nelle sue descrizioni di o<strong>per</strong>azioni<br />

chirurgiche si trova sempre, accanto alla tecnica, una dettagliata<br />

descrizione anatomica, come nella sua grande o<strong>per</strong>a sulle ernie,<br />

dove egli magistralmente descrive le regioni inguino-addominale<br />

ed inguino-femorale ed i particolari di quello che ancor oggi viene<br />

chiamato “triangolo di Scarpa”. Morì nel 1832 20 .<br />

Dopo il Congresso di Vienna iniziano i lunghi anni del Regno<br />

Lombardo-Veneto. Anni di declino e depressione, soprattutto <strong>per</strong><br />

21) La testa di Antonio Scarpa conservata<br />

all’Università di Pavia.<br />

20 Presso il Museo <strong>per</strong> la Storia dell’Università di Pavia si conserva in alcool la testa di Antonio Scarpa (FOTO n. 21). Due le versioni sulla esposizione<br />

della singolare “reliquia”: la prima riconduce a una soverchia venerazione da parte degli allievi, la seconda all’esatto contrario, e quindi a una<br />

vendicativa decapitazione della salma o<strong>per</strong>ata dagli stessi. In ogni caso, il re<strong>per</strong>to è accompagnato da una iscrizione elogiativa: “Honori et memoriae<br />

Antonii Scarpae / ingenio et doctrina singulari anatomicorum principis / qui musaeum inventis suis o<strong>per</strong>ibus / auctum studiis anatomicis fovendis / atq ornamento<br />

nobilissima sui parte honestavit”.

Venezia 21 , ormai città <strong>per</strong>iferica dell’Im<strong>per</strong>o austroungarico, che<br />

sembra destinata a spopolarsi e a trasformarsi in una romantica<br />

città-museo, senza <strong>per</strong>altro godere ancora dei benefici economici del<br />

turismo di massa, e poi <strong>per</strong> tutto l’entroterra veneto. Si diffondono<br />

le malattie connesse alla povertà e alla sottoalimentazione: pellagra,<br />

scorbuto, rachitismo, con frequenti epidemie di tifo e di colera.<br />

L’Im<strong>per</strong>ial Regia Delegazione Provinciale di TV in un “avviso”<br />

del 3 giugno 1862 elenca Medici, Chirurghi, Levatrici e veterinari<br />

“accreditati”. A <strong>Motta</strong> il medico è Egidio Giacomini 22 , il chirurgo<br />

Francesco Fantini, i farmacisti Pietro Burlina e Giovanni Sartori,<br />

le levatrici Orsola Scarpa, Romana Barea e Malvina Longo Bigotti,<br />

il veterinario Giovanni Lippi.<br />

Si è già detto come negli anni 1835-36 si dovesse edificare un<br />

lazzaretto <strong>per</strong> colerosi destinato, a fine epidemia, a diventare<br />

ospedale civile comunale e di come non se ne fece nulla: soltanto<br />

dopo il 1866, quando Lombardia e Venezie entrarono a far parte<br />

del Regno d’Italia, nacque il tanto auspicato nosocomio pubblico.<br />

Ancora una volta, fu il convento della Madonna dei Miracoli ad<br />

accogliere gli ammalati e i poveri di <strong>Motta</strong> e dintorni. Facendo<br />

rilevare che padre Vincenzo Volpi, nell’acquisto del 1832, aveva<br />

posto la condizione che “cessando il convento di appartenere ai<br />

Minori Osservanti non abbia ad appartenere a beneficio dello<br />

Stato, ma sia invece costruito Ospitale <strong>per</strong> i poveri di <strong>Motta</strong>”<br />

il Comune ottenne nel 1869, dopo la nuova soppressione degli<br />