RH7yFQ

RH7yFQ

RH7yFQ

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

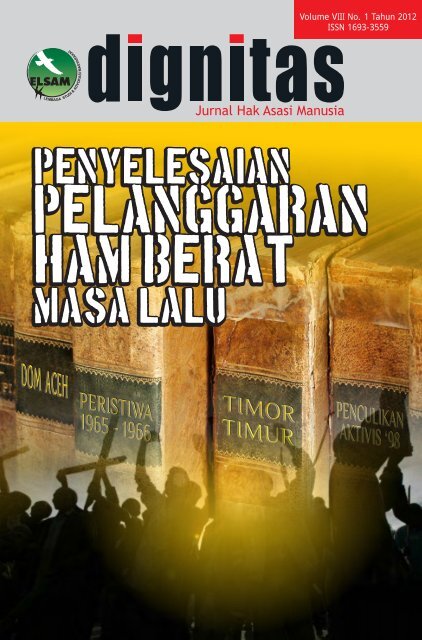

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

ISSN 1693-3559

dignitas<br />

Jurnal Hak Asasi Manusia<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

ISSN 1693-3559<br />

Jurnal Dignitas merupakan jurnal yang terbit dua kali setahun,<br />

setiap Juni dan Desember, dengan mengangkat isu utama mengenai<br />

hak asasi manusia. Tulisan yang diterbitkan di jurnal ini memandang<br />

hak asasi manusia secara multidisipliner. Bisa dari sudut pandang<br />

hukum, filsafat, politik, kebudayaan, sosiologi, sejarah, dan<br />

hubungan internasional.<br />

Tema yang diterbitkan diharapkan mampu memberikan kontribusi<br />

pengetahuan dan meramaikan diskursus hak asasi. Kehadiran Jurnal<br />

Dignitas ini ingin mewarnai perdebatan hak asasi yang ada.<br />

Misi Jurnal Dignitas adalah menyebarkan gagasan dan pemikiran<br />

yang dielaborasi melalui studi, baik teoretik maupun empirik,<br />

tentang permasalahan hak asasi manusia atau hukum yang<br />

berkaitan dengan hak asasi manusia.<br />

Dewan Redaksi: Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ery Seda, Ifdhal Kasim, Karlina L. Supeli,<br />

Sandra Moniaga, Soetandyo Wignjosoebroto, Todung Mulya Lubis, Yosep Adi Prasetyo;<br />

Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum; Redaktur Pelaksana: Widiyanto Staf<br />

Redaksi: Ikhana Indah, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyudi Djafar, Wahyu Wagiman,<br />

Zainal Abidin; Sekretaris Redaksi: E. Rini Pratsnawati Sirkulasi dan Usaha: Khumaedy<br />

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<br />

Alamat Redaksi: Jln. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510<br />

Telp: 021-7972662, 79192564 Fax: 021-79192519<br />

Email: office@elsam.or.id Website: www.elsam.or.id

dignitas<br />

Jurnal Hak Asasi Manusia<br />

DAFTAR ISI<br />

EDITORIAL<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

ISSN 1693-3559<br />

______ 3<br />

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi demi Masa Lalu<br />

______ 7<br />

oleh Agung Putri Astrid<br />

______ 9<br />

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />

oleh Otto Syamsuddin Ishak ______ 25<br />

Kekerasan Politik Massal dan Kultur Patriarkhi<br />

oleh Budiawan ______ 41<br />

DISKURSUS ______ 49<br />

Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat<br />

di Indonesia dan Negara-Negara Lain<br />

oleh Zainal Abidin ______ 51<br />

Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu<br />

oleh Herry Sucipto dan Hajriyanto Y. Thohari ______ 75<br />

OASE ______ 87<br />

Puisi Pelarian Wiji Thukul<br />

oleh Stanley Adi Prasetyo ______ 89<br />

TINJAUAN ______ 115<br />

”Mengindonesiakan” Anak Timor Leste<br />

oleh Razif ______ 117<br />

KONTRIBUTOR ______ 127<br />

PEDOMAN PENULISAN ______ 129<br />

PROFIL ELSAM ______ 131

EDITORIAL<br />

Sidang Pembaca yang kami hormati!<br />

Jurnal dignitas kali ini mengetengahkan tema mengenai kabar<br />

penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu. Tema ini secara<br />

sengaja dipilih guna mengungkapkan pelbagai analisis seputar proses<br />

penyelesaian kejahatan masa lalu di Indonesia yang bisa dikatakan<br />

stagnan.<br />

Proses kanalisasi penyelesaian tampak sangat kuat sedang<br />

berlangsung dengan modus lebih sistematis, mulai dari ketentuan<br />

normatif kebijakan yang ada, hingga faktor implementasi penyelesaian<br />

yang tiada komitmennya. Itulah Indonesia. Kita bisa lihat dari perjalanan<br />

upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.<br />

Beberapa waktu lalu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia<br />

(Komnas HAM) telah menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan<br />

pro-justicia terhadap Peristiwa tahun 1965/1966. Hasilnya, Komnas<br />

HAM menemukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat<br />

dengan melibatkan unit negara yang bertanggung jawab atas keamanan<br />

saat itu, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban<br />

(Kopkamtib).<br />

Hasil penyelidikan Komnas HAM memang menerbitkan secercah<br />

harapan. Institusi ini kemudian meminta kepada Kejaksaan Agung<br />

menindaklanjuti ke tahapan penyidikan. Namun bak nyala lilin yang tibatiba<br />

padam tertiup angin, Kejaksaan Agung menyatakan hendak<br />

mengembalikan berkas penyelidikan yang disusun berdasar<br />

penyelidikan selama empat tahun itu.<br />

Lalu kita pun menjadi paham sistem kepolitikan dan hukum kita<br />

sekarang tak kunjung menyemai keadilan bagi korban. Tesis bahwa<br />

setiap negara yang telah melewati fase pemerintahan otoriter akan<br />

mengalami periode transisi tampaknya tak berlaku di Indonesia.<br />

3

Tak pernah tuntasnya penyelesaian masa lalu menjadi penanda<br />

gagalnya periodisasi yang bernada siklis itu. Kondisi Indonesia saat ini<br />

merupakan kelanjutan dari absennya 'patahan' atau batasan yang jelas<br />

antara masa kini dan masa lalu. Karena kini adalah akibat masa lalu.<br />

Asumsi yang berkembang kemudian telah terjadi pembajakan<br />

demokrasi oleh elit lama yang berganti muka menjadi penguasa baru<br />

dengan menggunakan momentum reformasi yang tak terdisain pro<br />

terhadap korban. Elit-elit lama bermetamorfosis dan melindungi<br />

kekuasaannya melalui serangkaian disain aturan hukum yang tak<br />

mencerminkan keadilan bagi korban.<br />

Prosedur hukum menjadi pertimbangan utama, yang ternyata<br />

tak berpengaruh pada perbaikan substansi keadilan. Elit lama ini<br />

ditengarai masih menguasai ranah penegakan dan proseduralisme<br />

hukum ini. Namun, tesis ini ternyata tak berhenti di sini. Ada fenomena<br />

menarik melihat perkembangan post-reformasi di Indonesia. Pegiat hak<br />

asasi manusia Agung Putri melihat dari sudut pandang lain itu.<br />

Menurutnya, Indonesia mengalami fase unik tatkala periode<br />

paska-reformasi sekarang lebih banyak diwarnai dengan dinamika<br />

interaksi korban dan pelaku secara intensif. Fenomena ini merujuk pada<br />

sejumlah peristiwa, seperti halnya, beberapa korban penculikan tahun<br />

1997/1998 memilih bergabung dengan partai politik yang dikontrol<br />

oleh jenderal yang diduga kuat terlibat dalam penculikan mereka saat itu.<br />

Demikian pula representasi korban kejahatan masa lalu yang<br />

pada akhirnya memiliki jabatan-jabatan strategis paska-reformasi dinilai<br />

gagal mengartikulasikan kepentingan kolektif korban. Mereka<br />

setidaknya memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah dengan<br />

membuat pembatasan antara masa kini dan masa lalu.<br />

Namun ternyata kelompok korban yang memiliki kekuasaan<br />

tersebut tak mampu melakukan pembatasan itu. Mereka malah justru<br />

memilih jalan kompromi yang akhirnya keinginan pengungkapan<br />

kejahatan masa lalu pun termoderasi dalam kepentingan pragmatis.<br />

Gambaran ini persis terjadi di Aceh, seperti dianalisis oleh Otto<br />

Syamsuddin Ishak, intelektual Aceh yang lama terlibat dalam gerakan<br />

masyarakat sipil Aceh ini.<br />

Tatkala mantan para pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)<br />

4

menguasai mayoritas kursi di parlemen lokal dan posisi gubernur/wakil<br />

gubernur, mereka memiliki kesempatan untuk mendorong kejahatan<br />

masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<br />

(KKR) Aceh. Akan tetapi apa yang terjadi? Hingga kini KKR Aceh<br />

belum terbentuk dengan dalih ketiadaan dasar legalitasnya.<br />

Terdapat dua skema utama yang selama ini dikenal luas kerangka<br />

penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Pertama, melalui<br />

pengadilan hak asasi manusia, dan jalur kedua lewat komisi kebenaran<br />

dan rekonsiliasi. Zainal Abidin dari ELSAM menguraikan kedua<br />

mekanisme tersebut dengan becermin pada proses penyelesaian<br />

kejahatan hak asasi manusia di negara-negara lain.<br />

Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut,<br />

hanya saja untuk penyelesaian melalui KKR tidak pernah terjadi. Komisi<br />

ini bahkan tak pernah ada dan dasar hukum pembentukannya dianulir<br />

oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Sementara pengadilan hak asasi<br />

manusia telah dijamin keberadaannya lewat UU No. 26 tahun 2000<br />

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<br />

Bila terkait dengan kasus sebelum UU disahkan, mekanismenya<br />

lewat pembentukan pengadilan HAM Adhoc. Untuk kasus sesudahnya<br />

lewat pengadilan HAM biasa. Untuk pembentukan Pengadilan HAM<br />

Adhoc harus ada rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasar<br />

Keputusan Presiden. Bisa dibayangkan betapa berlikunya mekanisme<br />

penyelesaian kejahatan hak asasi manusia masa lalu di negara ini.<br />

Menurut Hajriyanto Thohari, wakil ketua Majelis<br />

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan segala kerumitan yang ada,<br />

pembentukan UU KKR sebagai sarana untuk penyelesaian kejahatan<br />

masa lalu perlu didorong kembali.<br />

Ada banyak kasus yang niscaya saat ini sedang ditunggu<br />

kepastian penyelesaiannya oleh para korban. Menurut Irawan Saptono<br />

(2002), dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, terdapat tiga tipologi<br />

korban yang perlu dilihat dalam menjamin keadilan mereka yang<br />

terlanggar haknya. Satu, mereka yang masuk klasifikasi korban langsung.<br />

Dua, korban tak langsung yang biasanya menderita psikis dan emosi<br />

yang berat. Dan ketiga, para aktivis yang turut diculik karena<br />

memperjuangkan pengungkapan kejahatan hak asasi manusia.<br />

5

Tulisan Budiawan mengenai narasi tiga korban tak langsung<br />

mengulas betapa passion memories-nya sangat menyentuh. Rata-rata para<br />

korban tak langsung, yang seperti para istri dari mereka yang ditangkap<br />

dengan dalih terlibat PKI tahun 1965 mengalami pergulatan batin yang<br />

cukup keras. Ada istri yang tak siap menghadapi kesendirian, ada pula<br />

yang dengan tabah dan 'menormalkan' hidupnya yang tak normal, dan<br />

lain sebagainya.<br />

Para korban tak langsung ini cenderung memiliki perasaan yang<br />

sama: mereka cemas akan kejelasan nasib suami, anak, atau sanak<br />

saudara mereka yang diculik, dihilangkan paksa, atau mereka yang<br />

mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya.<br />

Stanley Adi Prasetyo berusaha mengungkapkan perasaan yang<br />

dialami oleh aktivis-cum-seniman Wiji Thukul persis saat-saat terakhir<br />

sebelum dia dihilangkan paksa oleh Orde Baru Soeharto, di tahun 1998.<br />

Wiji Thukul mengungkapkan kegetirannya melihat situasi politik dan<br />

sosial yang berkembang saat itu lewat belasan puisinya.<br />

Menariknya, puisi-puisi Wiji Thukul ini belum pernah<br />

dipublikasikan dalam terbitan-terbitan sebelumnya. Baru di jurnal ini<br />

Stanley mengulas puisi-puisi yang dirangkainya menjadi satu rangkaian<br />

cerita yang apik. Hingga kini Wiji Thukul tak jelas keberadaannya. Tak<br />

ada pernyataan resmi dari negara mengenai penghilangan paksa yang<br />

menimpa seniman paling dicari zaman Orde Baru tersebut.<br />

Di akhir edisi ini, kami memuat sebuah resensi buku berjudul<br />

”Making Them Indonesia; Child Transfers Out of East Timor ” karangan<br />

Helena van Klinken. Resensi ditulis oleh Razif. Buku ini bercerita<br />

tentang pemindahan anak-anak Timor Leste berusia di bawah dua<br />

hingga belasan tahun ke Indonesia dengan sejumlah metode<br />

pemindahan dan motifnya.<br />

Semoga Jurnal dignitas ini dapat memperkaya bacaan dan<br />

analisis para pembaca terhadap situasi hak asasi manusia saat ini. Selamat<br />

membaca!<br />

WIDIYANTO<br />

Redaktur Pelaksana<br />

6

FOKUS

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

demi Masa Lalu<br />

Agung Putri Astrid<br />

Abstract<br />

This article argues that the Indonesia's transition towards democracy has not been<br />

completed. It hasn't only been hijacked, but it comprises of a dynamic interaction<br />

between actors who inherit the gloomy condition of the past. Those who are held<br />

hostage by the past, who must solve the problems of the past, has blocked the path<br />

towards settlement. Indonesia comprises of the dynamics between victims and<br />

perpetrators who live side-by-side and that has created the drama of the hijacking<br />

of democracy, it is held hostage by the past. It seems that nation building must<br />

start from here, from the drama of the hijacking of democracy.<br />

Keywords: Hijacking Democracy; The Past<br />

Catatan kenangan<br />

Siang ini, di pertengahan tahun, sudah hari kesekian Jakarta tak lagi<br />

menanggung hujan. Dedaunan yang 5 jam lalu tegak kehijauan, kuning<br />

terkantuk-kantuk. Jalanan meliuk gang perkampungan Condet, panas<br />

dan lengang. Siapa rela memanggang diri di ketinggian matahari selain<br />

penjual asinan dan reparasi sepatu? Tak sampai satu kilo dari Condet<br />

arah timur adalah Lubang Buaya. Nama sebuah desa di kecamatan<br />

Halim, Jakarta Timur, yang sontak menjadi buah mulut dengan rasa<br />

seram di tahun 65. Situs penculikan 6 orang jendral dan seorang kapten<br />

pada 1 Oktober 1965 ini. Kini seperempat kawasannya berdiri museum<br />

dan monumen pancasila sakti, yang setiap tanggal 1 Oktober akan<br />

dibersihkan dari para gelandangan dan pedagang kaki lima karena<br />

presiden akan memimpin upacara militer di sana.<br />

Nun di selatan Condet, dalam jarak tempuh mikrolet M-06<br />

jurusan Kampung Melayu – Gandaria, sebuah kompleks militer pasukan<br />

khusus mencatat riwayat telah menyembunyikan sejumlah pemuda dan<br />

9

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

menyiksa mereka di tahun 1998 dan di antara mereka jejaknya tak<br />

berbekas hingga kini. Sementara berbalik ke arah utara, menuju<br />

kampung Melayu-Matraman-Salemba tak satupun bisa menghindar<br />

melewati situs pembakaran pertokoan Ramayana, Jatinegara Mall dalam<br />

kerusuhan Mei 1998, gedung Departemen Pertanian dalam peristiwa 27<br />

Juli 1996, dan markas PKI di Jalan Kramat 81 pada tahun 1966.<br />

Di tengah kampung ini tergelar kembali lembar kejadian demi<br />

kejadian yang sempat kubaca dan kudengar tentang kekerasan politik.<br />

Tak sedikitpun aku pernah mengalaminya. Namun dalam berbagai<br />

sebab dan cara ikut membentuk pikiran, dan cita rasa. Ada komunitas<br />

yang secara sembarangan disebut komunitas korban kekerasan oleh<br />

negara yang aroma penderitaannya belasan tahun terhirup. Jujur, tak<br />

seluruh cerita mereka kurasai sebagai ratapan dan malah sebaliknya aku<br />

lebih suka belajar dari mereka. Kadang bila gairah hilang, kita tenggelam<br />

dalam kehidupan masing-masing.<br />

Mulanya adalah seorang sahabat datang padaku meminta<br />

menulis soal politik yang berurusan dengan korban. Kupikir ini bukan<br />

saatnya. Waktuku habis bersama teman jalanan, para pencoleng, preman<br />

terminal, tukang kayu, pengupas bawang Pasar Induk, serta penganggur<br />

di kampungku, korban pemiskinan. Hitungan matematis mereka<br />

tentang kehidupan ini adalah mendapat hari ini untuk hari ini. Masa<br />

depan cuma akumulasi dari potongan-potongan keberuntungan hari ke<br />

hari. Bagaimanakah caraku mengkalkulasi biaya darah dan derita masa<br />

lalu untuk masa depan ketika kampung ini separuhnya berisi kaum<br />

serabutan?<br />

Tapi ada daya tariknya permintaan temanku itu. Aku harus<br />

menjawab pertanyaan, adakah jalan keluar bagi korban dalam politik<br />

carut-marut saat ini. Aku berhadapan dengan gagahnya kesimpulan<br />

akademik teoritisi politik yang memvonis bahwa transisi di Indonesia<br />

sudah berhenti. Dan hanya ada satu sebab, menurut mereka, sistem dan<br />

institusi demokrasi telah dibajak oleh elit dominan warisan Orde Baru<br />

maupun elit baru. Rasanya tidak ada salahnya pendapat ini. Namun<br />

dalam hati aku ingin tahu, makhluk seperti apakah yang mampu<br />

menunda terselesaikannya masa lalu sekaligus membajak demokrasi<br />

dalam satu tarikan nafas?<br />

Hari menjelang sore. Angin sore merambat menyusup jendela<br />

kamar. Kurasai hawa penantian sekalian orang akan datangnya azan<br />

10

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

maghrib. Mengikuti menit-menit penantian itu aku menjalin pikiran,<br />

ingatan dan perasaan sebisanya tentang serpih fakta kekerasan masa lalu<br />

yang beterbangan di kota Jakarta. Kekerasan puluhan tahun lalu<br />

memang tinggal debu politik. Namun debu itu menempel lengket. Sama<br />

lengketnya dengan lelehan darah membeku di seragam Letjen S Parman<br />

yang dipajang di museum Lubang Buaya. Debu itu mestinya bisa<br />

dibersihkan. Anehya, tak satupun melakukannya.<br />

Dalam tragedi politik, tak mudah bagi kita menghapus jejaknya,<br />

seberapapun jauh usaha menenggelamkannya. Tiap sudut kota, orangorangnya<br />

berelasi dengan masa lalu, baik dengan kekuasaannya maupun<br />

penghancurannya. Ingatan yang telanjur kolektif terpelihara dari<br />

generasi ke generasi, dengan cara dan tujuan yang berbeda. Tidak ada<br />

masa lalu yang benar masa lalu, meskipun masalah datang silih berhanti,<br />

orang hidup dan mati, menetap dan pindah.<br />

Kenangan Politik<br />

Akhir-akhir ini kerap terdengar lontaran ”Ah, masyarakat sekarang<br />

sudah pragmatis.” Artiya masyarakat hanya peduli pada uang, persetan<br />

dengan nilai kejujuran dan keadilan. Survai kompas bulan lalu<br />

mengamini lontaran ini dengan angka-angka hasil survai. Masyarakat<br />

Indonesia bukan agen perubahan, tetapi motor konservatisme kultural<br />

dan politik.<br />

Suasana tak ingin berubah juga diberkati oleh pandangan dari<br />

Istana Negara. Presiden berhenti bicara soal masa lalu. Kunci<br />

rekonsiliasi, menurut SBY, adalah melupakan masa lalu. Ini dilontarkan<br />

di hadapan tokoh-tokoh dunia yang malang melintang memerangi<br />

kekerasan termasuk penerima hadiah Nobel, mantan presiden Timor<br />

Leste, Jose Ramos Horta. Mengingat masa lalu sama dengan<br />

menyandera diri pada masa lalu dan berhenti menatap masa depan.<br />

Presiden SBY cukupkan dengan bersyukur bahwa di masa<br />

pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM.<br />

Pendapat ini berbalik ketika Jokowi menang pada putaran<br />

pertama sebesar 42, 60 persen dengan dana minim melawan gubernur<br />

Jakarta yang menguasai hampir semua lini kehidupan ibu kota. Setelah<br />

berdebat tanpa kata sepakat untuk menjelaskan kejutan ini, akhirnya<br />

baik ahli politik maupun supir taksi sama beranggapan bahwa Jokowi<br />

menang karena rakyat Jakarta menginginkan perubahan.<br />

11

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

Apakah rakyat Indonesia tak ingin berubah, pragmatis,<br />

konservatif, oportunis atau sebaliknya, progresif, emansipatoris,<br />

dinamis, sebenarnya cuma kesimpulan permukaan. Jejak kebungkaman<br />

periode Orde Baru yang menggerus heroisme jaman revolusi hingga<br />

pertengahan tahun 60an, belum lagi dijelajahi. Bagiku, menilai bahwa<br />

demokrasi berhenti berdetak karena elit politik Indonesia tidak pro<br />

rakyat, predator, benalu kekuasaan, pewaris ketamakan Orde Baru atau<br />

maling yang masuk dalam selayar mewah pemerintahan SBY sama<br />

1<br />

dengan bermimpi tentang negara republik yang tidak pernah ada.<br />

Suka tak suka jalan historis penuh luka ini yang menentukan apa<br />

yang hendak diubah dan ke arah mana perubahan itu. Tiap sentimeter<br />

perubahan itu senantiasa dihidupi oleh pengalaman traumatik bangsa.<br />

Tak seorang pun bisa memulai yang baru dengan menyingkirkan yang<br />

lama, karena yang baru lahir dari yang lama, sekalipun sama<br />

memprioritaskan periuk nasi. Bahkan setelah 15 tahun, di tengah<br />

korupsi bermilyar para politisi pasca orde baru, usaha Agung Laksono<br />

dan kawan-kawannya menobatkan Suharto sebagai pahlawan Republik<br />

gagal. Pengalaman traumatis bukan cuma milik korban tetapi suatu rasa<br />

kolektif bangsa ini.<br />

Selama berbulan-bulan menelusuri kehidupan masyarakat<br />

Afrika Selatan setelah 10 tahun berlalunya rejim apartheid tahun 2002,<br />

kutemukan betapa gaya berpolitik baru lahir justru dari pergulatan<br />

antara konservatisme lama, oportunisme baru dan sobekan sobekan<br />

luka. Semua diperebutkan, mulai dari menentukan bahasa negara, nama<br />

jalan, hingga prosedur penguasaan tanah, tender pembangunan, dan<br />

lokasi pertambangan. Ada juga yang secepat kilat menyesuaikan diri<br />

dengan hiruk pikuk bisnis pasca apartheid baik mantan polisi kulit putih<br />

2<br />

jaman Apartheid maupun pebisnis kulit hitam.<br />

1. Tesis ini secara utuh disusun oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison. Analisis politik yang berkembang<br />

saat ini tidak lain hanya mengekor di belakangnya. Cukup luas diketahui bahkan dalam periode heroik<br />

revolusi Agustus 1945, begitu banyak predator, maling dan orang-orang kaya yang meloncat ke perahu<br />

gerakan kemerdekaan dan banyak lainnya yang membajak revolusi itu. Pramoedya Ananta Toer<br />

melukiskan periode ini dalam novelnya: Di Tepi Kali Bekasi, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003 dan<br />

Larasati, Jakarta, Lentera Dipantara, 2003. Juga penting membaca buku Robert Cribb tentang periode ini,<br />

Gangster and Revolutionaries, Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution, 1945-1949, Jakarta, Equinox,<br />

2009.<br />

2.Betapapun, Afrika Selatan masih prihatin atas gagalnya sebagian besar pebisnis kulit hitam.<br />

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3262123.stm Mereka yang bertahan sedikit diantaranya adalah<br />

milyuner Patrice Tlhopane Motsepe, pembuat minuman anggur, Jabulani Ntshangase<br />

12

Metode dan praktik rekonsiliasi berkembang subur justru di<br />

negeri yang tersobek-sobek oleh rejim apartheid. Kongres ilmu politik<br />

Afrika Selatan, konperensi metodologi kesehatan masyarakat pasca<br />

apartheid maupun teologi demokrasi dan rekonsiliasi tidak lain adalah<br />

ilmu-ilmu baru di Afrika yang dibangun dari pergulatan antara masa lalu<br />

dan masa depan. Tak ada ilmu dan strategi politik yang dicangkokkan<br />

dari luar. Semua gagal.<br />

Tak diduga, pemerintah Afrika Selatan, dalam upaya<br />

memulihkan lukanya, pun perlu mencari pegangan historis pada<br />

penggagas gerakan Asia Afrika, yang susah payah ditenggelamkan oleh<br />

Orde Baru. Bulan April 2005, Bangsa Afrika Selatan memberikan<br />

bintang kehormatan kelas 1 pada Bung Karno, The Order of the Supreme<br />

3<br />

Companions of Oliver R. Tambo sebagai tokoh Asia Afrika yang telah<br />

memberikan inspirasi bagi perjuangan rakyat Afrika Selatan.<br />

Jam menunjuk pukul enam. Azan maghrib berkumandang<br />

antara masjid ke masjid sepanjang jalanan pantai Situbondo, Jawa Timur.<br />

Sejuk angin sore menyapu sisa panas siang hari. Senja yang sama<br />

menggelayuti tiap banjar di Bali oleh alunan kidung melantunkan puja<br />

puji seloka. Demikian litani ”Salam Maria” mendengung di sudut biara<br />

Susteran Canossian, Comorro, Timor Leste. Tenggelamnya matahari<br />

diberkahi umat manusia di tempat dimana luka-luka menyayat pernah<br />

4<br />

terjadi.<br />

Saat maghrib, kerap menutup episode kekerasan siang hari.<br />

Letupan peluru menembus kepala mahasiswa dalam demonstrasi tahun<br />

1998 dan 1999 di tengah kumandang azan maghrib. Kepulan asap hitam<br />

dari kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 dan gedung-gedung di Salemba<br />

tanggal 27 juli 1996 membubung tinggi bersama senja. Ratusan warga<br />

kelurahan Koja, Tanjung Priok bersimbah darah menjelang Maghrib. Di<br />

Lampung, juga di desa Nisam, Aceh Utara, warga tidak ke surau untuk<br />

5<br />

berazan bila beredar desas-desus bahwa tentara mengepung desa.<br />

3. Oliver Reginald KaizanaTambo adalah pahlawan rakyat Afrika Selatan. Bersama Nelson Mandela dan<br />

Walter Sisulu ia mendirikan ANC (African National Congres) organ utama perjuangan pembebasan rakyat<br />

Afrika Selatan dari apartheid. Namanya diabadikan pada bandara Internasional Afrika Selatan.<br />

http://www.sahistory.org.za/people/oliver-reginald-tambo.<br />

4. Di tahun 2000an warga Situbondo panik oleh isu dukun santet dan ninja yang berujung ke pembunuhan<br />

orang-orang yang dicurigai dukun santet. Susteran Canossian menjadi tempat berlindungnya warga desa<br />

dari amukan milisi Aitarak dan Dadurus Merah Putih yang membakari desa-desa di tahun 1999. Sakralitas<br />

banjar-banjar di Bali tak hanya di segi religiusitasnya tetapi kenangan akan kekerasan tahun 1965.<br />

5. Berbagai laporan HAM dari Aceh hingga Papua menyiratkan senja sebagai ancaman. Lihat juga buku fiksi,<br />

novel karya Arafat Nur, Lampuki, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2011.<br />

13<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

Sejak drama penculikan jendral di Jumat Legi 1 Oktober 1965<br />

dan selanjutnya, turunnya matahari berarti mulainya bencana.<br />

Penangkapan dan pengambilan orang tidak kembali sejak November<br />

1965 hingga 1969 di desa-desa di Jawa, Bali, Sumatera berlangsung saat<br />

matahari merayap turun. Tiga puluh tahun kemudian, menyusul<br />

peristiwa Sabtu Pon tanggal 27 Juli pagi hari, jajaran pimpinan Angkatan<br />

Darat memaklumkan pengejaran aktivis PRD dan PDI melalui Jurnal<br />

Petang SCTV dan RCTI. Saat maghrib bagi kebanyakan orang Indonesia<br />

adalah waktu yang traumatik tetapi di saat sama diberkati.<br />

Tragedi politik tidak saja menyisakan kenangan tetapi hidup bila<br />

sinyal kekerasan memancar. Lebih lagi, oleh situasi yang tetap<br />

mengancam, yang karenanya tragedi serupa mungkin berulang, trauma<br />

itu terpelihara dengan baik. Karenanya, siapakah, pimpinan politik<br />

manakah, kekuasaan apakah, yang berani menjamin bahwa drama<br />

kekerasan tidak akan terulang kembali?<br />

Serangan kepada kelompok Ahmadiyah hanya menghidupkan<br />

sinyal lama betapa kekerasan antar masyarakat sengaja dibiarkan. Di<br />

Poso, Maluku, Sanggau, Sintang di tahun 1998, maupun Singkawang,<br />

Lombok, Bali dan pedesaan Jawa Timur di tahun 1965, polisi dan tentara<br />

berada di antara para penyerang.<br />

Tuduhan penguasa bahwa Ahmadiyah menghina Islam dan<br />

patut diusir justru menyetrum kenangan lama tentang keberingasan<br />

masyarakat membakar rumah dan membunuh mereka yang dianggap<br />

ternoda oleh komunisme, atheisme atau aliran sesat. Para penganut<br />

agama lokal seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan, Parmalim peka dengan<br />

gerak pensucian macam ini. Warga pun masih mengenang pembantaian<br />

Haur Koneng, Jawa Barat tahun 1984. Sinyal itu berkedip-kedip<br />

sepanjang masa karena monumen-monumen hidup warga puluhan desa<br />

di Malang Selatan, Blitar, Kediri yang hampir 100% beragama Kristen<br />

atau Katolik. Mereka ini pemeluk kejawen yang 'hijrah' massal di<br />

penghujung tahun 60an untuk menyelamatkan diri dari tuduhan atheis.<br />

Dimensi kejadian yang berbagai-bagai itu membentuk trauma.<br />

Dimensi yang bukan peristiwa dan tak bisa disusun kronologinya.<br />

Menjadi tapol karena namanya tertera dalam daftar tangkap, karena<br />

pernah mengisi formulir, memberi pelajaran untuk mewaspadai semua<br />

formulir dan tetap memelihara identitas diri yang berbeda-beda.<br />

Peristiwa 65 yang cuma semalam, telah meluluh-lantakkan<br />

14

segalanya hingga berdekade kemudian. Anak istri suami tercerai-berai,<br />

hilangnya tulang punggung keluarga, dan mata pencaharian serta status<br />

sosial (Roosa, et.al, ed, 2004). Orang gerah bicara politik sekaligus takut<br />

pada agama atau etnis lain. Bila perempuan angkat bicara, tak akan<br />

mungkin serupa dengan ”satriyo piningit” melainkan wujud ”gerwani”<br />

yang artinya kasar, liar dan nakal. Bila masyarakat punya masalah, jalan<br />

keluarnya berupa obat mujarab tanpa menghiraukan problem<br />

politiknya: minum obat agar sembuh dan bukan membangun sistem<br />

kesehatan agar jangan sakit. Politik kewargaan lenyap, yang ada adalah<br />

aktor-aktor yang lolos litsus. Organisasi politik hanya ada bersama<br />

keluarnya ijin. Berkumpul lebih dari 5 orang juga ijin. Patriotisme cuma<br />

ada di benak orang yang punya rencana makar. Tidak ada hidup gotong<br />

royong dan kepemimpinan warga. Masyarakat muak pada politik<br />

sekaligus takut pada kekuasaan.<br />

Kekerasan tak semata soal kerugian psikis dan fisik. Kekerasan<br />

politik itu penuh makna sosial, bertujuan menghancurkan hubungan<br />

sosial antar individu dan individu dengan masyarakat. Yang hendak<br />

diperlihatkan adalah betapa orang bisa menjatuhkan martabat. (Hamber,<br />

2004)<br />

Politik Kenangan<br />

Masyarakat yang lumpuh kepemimpinannya, dicekam takut, disergap<br />

kenangan akan kekerasan politik masa lalu, menjalani peralihan<br />

kekuasaan yang khas. Bara api semangat menyeret penguasa lama,<br />

sejatinya ikut membakar serumah-rumahnya. Namun bayi demokrasi ini<br />

menghadapi dua soal besar: keharusan menghukum pelaku kekerasan<br />

masa lalu yang disandera oleh kebutuhan konsolidasi komponen bangsa<br />

secara demokratik. Tak ada kenyataan seindah adagium pengadilan atas<br />

kejahatan masa lalu melandasi terbangunnya masyarakat demokratik.<br />

Benar, mantan penguasa rejim otoritarian telah kehilangan<br />

legitimasinya. Tetapi konsolidasi demokrasi bukan perkara hukum<br />

apalagi moral. Dalam politik ada ribuan kemungkinan. Desakan public<br />

untuk pengadilan penghabisan bagi sang diktator, seperti di Mesir<br />

terhadap Hosni Mubarak awal Juni 2012 lalu, seharusnya membuka<br />

jendela demokrasi. Tetapi Mesir malah diguncang krisis dan lahir negara<br />

fundamentalis agama. Belum lagi Libya, Irak dan Hungaria. Pada<br />

bangsa-bangsa pasca kolonial pertaruhan gerakan demokrasi yang<br />

15<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

bertahun terdepolitisasi adalah integritas kebangsaan itu sendiri. Bung<br />

Karno ada benarnya:<br />

”perjuanganku lebih mudah dibandingkan perjuangan kalian nanti,<br />

karena sekarang aku berjuang melawan penjajah (bangsa asing), tapi<br />

akan lebih berat lagi perjuangan kalian, karena akan melawan bangsa<br />

kalian sendiri”<br />

Keinginan menghapus mimpi buruk masa lalu dan memelihara<br />

kebebasan masa kini malah membuat perhitungan dengan mantan<br />

penguasa rejim otoritarian kerap berbatas-batas. Hingga kini, tak satu<br />

ulasan tentang peralihan politik di berbagai negeri berani menyimpulkan<br />

bahwa setelah segala tindakan mengadili pimpinan diktator otoritarian,<br />

perhitungan dengan masa lalu selesai. Chile, setelah 20 tahun masih<br />

mengadili anggota junta militer. Demikian pula Argentina.<br />

Setelah 14 tahun menginterogasi mantan penguasa Orde Baru,<br />

kita justru diperhadapkan pada belantara sisa otoritarian yang tidak<br />

berujung. Reformasi 1998 melahirkan pengadilan HAM, suatu<br />

pengadilan paling menyeramkan untuk mengadili kejahatan terhadap<br />

kemanusiaan dan genosida. UU No. 26/2000 memerintahkan Komisi<br />

Nasional HAM membuat laporan pro-justicia yang menjadikannya<br />

lembaga paling prestisius dengan kewenangan mengkalkulasi perbuatan<br />

setingkat pimpinan negara. Namun pengadilan HAM dihadang oleh<br />

prosedur pembuktian yang merujuk pada kitab hukum pidana buatan<br />

pemerintah colonial, yang hanya mengenal kejahatan terorganisir.<br />

Belum sampai ke ranah pengadilan, sejak pagi-pagi Kejaksaan Agung<br />

menolak Komnas HAM, baik laporannya maupun data dan faktanya.<br />

Akhirnya tak satupun pengadilan menghukum pimpinan orkestra<br />

kekerasan Orde Baru.<br />

Selain laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, komisi<br />

penyelidik dua negara Indonesia dan Timor Leste tahun 2007, tak ada<br />

laporan yang mengungkap kebenaran. Pernyataan komandan militer,<br />

pendapat akademisi, dakwaan Jaksa hingga pertimbangan hakim sama<br />

menyebut peristiwa paling tragis di republik ini sebagai bentrokan antar<br />

kelompok (Agung Putri, 2008). Tragedi 1965 dijelaskan sebagai langkah<br />

aparat keamanan memulihkan ketertiban akibat bentrokan antara<br />

kelompok pro dan anti komunis. Pembunuhan massal Tanjung Priok<br />

1984 dijelaskan sebagai upaya aparat keamanan mempertahankan diri<br />

dari amukan massa. Kekerasan selama jajak pendapat di Timor Leste<br />

16

sebagai ekses dari upaya aparat keamanan mencegah konflik antara<br />

gerakan pro-kemerdekaan dan pro-integrasi.<br />

Prosedur yudisial begitu sulit menggugat kekerasan negara,<br />

kekerasan oleh aparatur negara terhadap warganya. Negara dalam<br />

khazanah pikiran orang Indonesia adalah bangunan moral dan politis<br />

bangsa. Negara bukan institusi hukum tetapi pencapaian historis<br />

gerakan anti kolonial. Negara yang rapuh serta merta akan<br />

menggerogoti bangsa (Latif, 2012).<br />

Tetapi lebih dari soal persepsi, kebijakan pemulihan ketertiban<br />

mau tak mau menyeret lembaga negara, Kejaksaan Agung salah satunya.<br />

Lembaga ini dalam riwayatnya menjadi lembaga pemberi pembenaran<br />

hukum bagi kekerasan. Kejaksaan Agung atas masukan-masukan dari<br />

tim psikologi, Fakultas Psikologi UI, menggolongkan warga ke dalam<br />

golongan A, B, C, yang menentukan jenis hukuman mulai dari hukuman<br />

mati, penjara seumur hidup atau pembuangan. Lembaga ini berkuasa<br />

menetapkan suatu perkara sebagai tindak pidana khusus, tindakan<br />

membahayakan keamanan negara, di bawah undang-undang subversi.<br />

Kejaksaan Agung membuat operasi berdarah di tahun 1965<br />

berlandas hukum. Di bawah kendali operasi besar pemulihan keamanan-<br />

Kopkamtib tahun 1965, Kejaksaan Agung memimpin Operasi Justisi,<br />

dengan wewenang membuang orang, mengeksekusi mati dan menguasai<br />

6<br />

seluruh tempat pembuangan tahanan politik. Ialah alat hukum yang<br />

menjalankan fungsi politik. Sekalipun kewenangannya kini diciutkan<br />

melalui revisi UU Kejaksaan dan kewenangan historisnya yaitu<br />

melarang peredaran buku dilucuti melalui keputusan Mahkamah<br />

Konstitusi tahun 2010, namun ia tetap mengabdi pada otoritarianisme,<br />

terutama meninjau dakwaan jaksa atas perkara pelanggaran HAM di<br />

7<br />

pengadilan HAM.<br />

Demikian pula dengan pengadilan. Sekalipun Mahkamah<br />

Agung telah menjadi lembaga judisial independen, pengadilan HAM<br />

6. Lembaga ini dalam satu dekade juga menjalankan perdagangan, mengantarkan panen beras dari Pulau<br />

Buru ke Pulau Ambon, atau memasok kebutuhan garam dari Jawa ke Pulau Buru. Pulau Buru adalah<br />

tempat pembuangan para simpatisan Sukarno dan PKI. Detil penggambaran hubungan antar lembaga ini<br />

lihat Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Jakarta, Lentera, 1995.<br />

7. Elsam memantau persidangan di Pengadilan HAM ad hoc dan membuat catatan hasil pemantauan. Lihat<br />

www.elsam.or.id . Lihat juga beberapa catatan pengadilan David Cohen dalam<br />

http://ictj.org/publication/intended-fail-trials-ad-hoc-human-rights-court-jakarta<br />

17<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

enggan mempertimbangkan bukti di luar dakwaan Jaksa yang sudah<br />

minim itu, misalnya mengabaikan keterangan saksi maupun korban,<br />

untuk kejahatan luar biasa yang telah menyalahgunakan kewenangan<br />

negara. Keputusan pengadilan lebih banyak menjerat pelaku lapangan<br />

dari pada pembuat kebijakan (Cohen, 2003; Elsam, 2004).<br />

Beberapa keputusan pengadilan memang mempertimbangkan<br />

korban. Hakim mengabulkan gugatan korban untuk memperoleh<br />

kembali rumah yang diduduki militer Udayana, suatu kasus di Bali.<br />

Kemenangan memperoleh kembali tanah perkebunan yang sempat<br />

dirampas militer di daerah Blitar juga berhasil dilakukan. MA tahun 2008<br />

mengeluarkan keputusan mencabut sebagian besar peraturan dengan<br />

syarat bebas G30S. Nani Sumarni, mantan penyanyi Istana yang<br />

mendapat cap ET bertahun-tahun, berhasil memperoleh KTP seumur<br />

hidup. Namun bagai perahu mengapung di samudra rahasia masa lalu,<br />

kemenangan ini hanya kemenangan hukum ketimbang penyelesaian<br />

pelanggaran HAM.<br />

Ketika menjabat presiden, Gus Dur menjajagi jalan politik<br />

dengan menyatakan permintaan maafnya atas kejahatan terhadap<br />

kemanusiaan kepada warga korban kekerasan '65.<br />

Namun langkah ini dijegal seketika oleh gelombang protes<br />

massa NU, khususnya Jawa Timur. Protes yang sama terhadap Komnas<br />

HAM ketika mengeluarkan laporan HAMnya tentang tragedi tahun<br />

1965 13 tahun kemudian.<br />

Faksi-faksi anti komunis yang menggantikan suara para jendral<br />

Orde Baru, mengancam: jangan coba-coba menyelesaikan kekerasan<br />

Orde Baru. Sementara itu Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya<br />

8<br />

tahun 2006 telah membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<br />

dengan dalil sederhana: tiadanya kepastian hukum. Akibatnya pun<br />

sederhana, hukum menyandera jalan politik untuk mengurus masa lalu.<br />

Kegagalan ini di ujungnya adalah tindakan absurd seperti memaksa<br />

pemindahan jazad Heru Atmojo dari liang kubur Taman Makam<br />

9<br />

Kalibata.<br />

Menurut Robison dan Vedi (2004), sekalipun pilar ekonomi<br />

politik Orde Baru telah dilucuti ini tidak mematikan kiprah aktor Orde<br />

8. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah komisi yang dimaksudkan membantu pemerintah<br />

menyelesaikan kekerasan masa lalu dengan cara membongkar fakta kekerasan, memberikan pengakuan<br />

resmi atas kejadian tersebut, memberikan kompensasi pada korban dan keluarganya serta penghukuman<br />

atau pemaafan bagi pelakunya. Lihat naskah UU KKR yang telah dibatalkan. www.elsam.or.id<br />

9. Letkol AU Heru Atmodjo meninggal pada tanggal 29 Januari 2011. Ia diduga terlibat dalam gerakan 30<br />

September 1965. Ia dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa dan dijatuhi hukuman penjara.<br />

18

Baru dan jaringannya. Mereka bertahan dan menyesuaikan diri dengan<br />

sistem baru. Kekuasaan politik kembali dimonopoli dan sumber daya<br />

ekonomi dikolonisasi. Demokrasi kita sudah dibajak (Priyono, 2004).<br />

Kebertahanan kaum predator ini patut diduga menjadi penghambat<br />

penyelesaian kekerasan politik masa lalu.<br />

Namun agaknya terlalu gegabah mengatakan kegagalan<br />

menginterogasi masa lalu bersumber dari rendahnya kualitas demokrasi.<br />

Selain warisan otoritarian itu efektif bekerja di institusi-institusi<br />

peradilan, toh demokrasi yang pincang ini, demokrasi semu, demokrasi<br />

para preman, ternyata tidak bisa mengubur dosa masa lalu. Demokrasi<br />

itu sendiri tumbuh di atas lanskap politik yang dibangun melalui tragedi<br />

berdarah. Yang dihadapi , ternyata lebih dari konflik antar partai politik,<br />

antara kelompok golongan masyarakat, antara PKI dan non PKI.<br />

Di atas orkestrasi kekerasan tahun 1965, Orde Baru menyiapkan<br />

landasan ideologi, politik, ekonomi baru, dan sebesarnya coba<br />

melenyapkan pemerintahan Kabinet Gotong Royong dan revolusi<br />

Agustus dengan sebutan Orde Lama. Bukan saja mereka yang dibunuh,<br />

dibuang, dipenjara, atau yang membunuh, membuang, dan memenjara<br />

terikat oleh tragedi itu. Tetapi juga mereka, kaum intelektual, seniman,<br />

profesional, teknokrat, pengusaha, rohaniwan, diplomat, yang<br />

membangun orde. Para reformis yang berjuang meluruskan yang<br />

diselewengkan Suharto harus menjawab pertanyaan: siapa bertanggung<br />

jawab atas berdiri dan langgengnya Orde Baru?<br />

Para pemimpin negara masa reformasi tak putus rantainya<br />

dengan Orde Baru. Habibie, tak lepas dari sebutan ”anak emas<br />

Suharto”. Gus Dur tak mungkin membebaskan NU dari keterlibatan<br />

kekerasan di masa lalu yang kemudian menjadi korban intervensi Orde<br />

Baru dalam muktamar tahun 1984 (Aspinall, 2005). Megawati<br />

Sukarnoputri sejak muda tersingkir bersama dengan tergulingnya<br />

pemerintahan Soekarno. SBY terkait dengan peristiwa 27 Juli dan<br />

beberapa kekerasan di Timor Leste. Sementara itu mertua SBY, Jendral<br />

Sarwo Edi, adalah aktor penting pemulihan ketertiban paling berdarah<br />

tahun 1965 yang juga disingkirkan Soeharto.<br />

Siapapun, kaum demokrat di negeri ini, terlibat atau tidak dalam<br />

kekerasan, menjadi korban atau tidak, tetapi menyumbang<br />

pembangunan Orde Baru, berarti ikut melumat kabinet gotong royong<br />

Soekarno. Kerumitan ini terpancar dalam pendapat pemimpin NU<br />

19<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

dalam dengar pendapat dengan anggota Panitia Khusus RUU Komisi<br />

10<br />

Kebenaran dan Rekonsiliasi, DPR RI.<br />

”….Maka hendaknya kalau memang kita membuat undang-undang ini<br />

harus ditentukan terlebih dahulu niat membuat undang-undang itu,<br />

apakah kita menuju kepada rekonsiliasi ataukah kita ingin membuka<br />

kasus-kasus yang lalu itu, … Saya berpendapat bahwa kalau luka-luka<br />

yang lama itu ditelusuri, dibuka satu persatu secara nasional maka yang<br />

terjadi adalah fenomena pertikaian baru tanpa bisa dihindari. Maka yang<br />

betul adalah kita harus menutup dalam-dalam seluruh peristiwa-peristiwa<br />

yang memilukan itu kemudian kita atasi seluruh ekses-ekses yang timbul<br />

karenanya…. Hasyim Muzadi, ketua PBNU, dalam RDPU Pansus<br />

RUU KKR 2003”<br />

Pertanyaan dasarnya: bagaimana cara kita membongkar masa<br />

lalu?<br />

Keterbukaan yang digulirkan oleh sejumlah perwira militer,<br />

lebih dari suatu angin kebebasan dan kemenangan orde hak asasi, adalah<br />

11<br />

juga momentum kembalinya para politisi dan parpol tersingkir sejak<br />

masa de-sukarnoisasi 1965 hingga 1971 dan sesudahnya. Politisi NU<br />

yang bersembunyi di tubuh Golkar, menunjukkan ke NU-annya.<br />

Bahkan sejumlah tokoh Golkar justru dibesarkan oleh pemerintahan<br />

Sukarno. Bisnis keluarga Aburizal Bakri (Pohan, 2011) dan Jusuf Kalla<br />

tumbuh dari program pengusaha pribumi periode Sukarno. Sekalipun<br />

orang semacam Arifin Panigoro atau bahkan Taufik Kiemas bersikap<br />

serupa Orde Baru (Robison dan Vedi, 2004), mereka justru pendukung<br />

pemerintahan Sukarno.<br />

Partai politik baru yang lahir dari semangat reformasi, memilih<br />

melekatkan diri pada partai lama. PKB bangkit dari masa tiarap panjang<br />

NU dari politik. PDI Perjuangan mencoba mengembalikan kejayaan<br />

PNI. PAN menjadi semacam 'sayap politik' Muhamadiyah. Partai Bulan<br />

Bintang mensenyawakan diri dengan Masyumi. PDS dengan Parkindo.<br />

PKS, eksponennya dikaitkan dengan gerakan DI/ TII.<br />

Kita menyaksikan suatu transformasi korban, pelaku, saksi,<br />

pendukung, atau penyembah Orde Baru menjadi politisi pasca Orde<br />

10. Lihat teks transkripsi dengar pendapat antara pemimpin NU, KH Hasyim Muzadi dengan anggota DPR<br />

RI Komisi III, 2004.<br />

11. Perwira militer, termasuk Jendral polisi Roekmini yang mendorong keterbukaan tahun 1993 melalui<br />

forum parlemen, itu terutama didasari oleh kekuatiran peran ICMI yang semakin membesar, ketimbang<br />

komitmen pada kebebasan berekspesi. Pertentangan ideologis antara militer merah putih dan militer<br />

hijau (Aspinall, 2005).<br />

20

Baru. Mereka mendukung partai tertentu dan menjadi anggota legislatif,<br />

misalnya AM Fatwa, Beni biki, Yusron, dan Ribka Ciptaning. Mantan<br />

Tapol, tokoh perburuhan, Mochtar Pakpahan mendirikan partai buruh.<br />

Demikian pula Sri Bintang Pamungkas dengan partai nasionalnya.<br />

Setelah peristiwa 27 Juli muncul politisi antara lain Mangara Siahaan,<br />

Eros Djarot, dan Sophan Sophiaan.<br />

Perwira tinggi yang namanya tersebut dalam laporan Komnas<br />

HAM membentuk partai politik, atau mem-backing partai-partai besar.<br />

Junus Josfiah, namanya tersebut berkali-kali dalam pembunuhan<br />

wartawan Australia di Balibo 1974 menjadi pimpinan PPP. Jendral<br />

Muchdi belakangan menyusul. Mereka bahkan menjadi pelindung<br />

12<br />

pimpinan partai politik yang menjadi korban. Pemimpin tertinggi<br />

partai Gerindra, Prabowo masih memiliki soal dengan peristiwa<br />

penculikan di tahun 1998. Jendral (purn.) Wiranto yang punya soal<br />

dengan kebijakan bumi hangus di Timor Leste tahun 1999 kini<br />

memimpin partai Hanura.<br />

Transformasi ini bukan adegan 'ramai-ramai melupakan masa<br />

lalu'. Justru sebaliknya, sedang terjadi pengentalan identitas gerakan<br />

politik karena keterlibatan dalam kekerasan di masa lalu. Di kalangan<br />

korban pun, korban '65 misalnya, akan sulit melibatkan diri dalam partai<br />

Golkar, PKB atau PAN dan lebih memilih PDIP dan partai Sukarnois<br />

lainnya. Bali khususnya, perseteruan antara PNI dan PKI di tahun 65<br />

membuat korban PKI kini bisa dipastikan lebih bersimpati kepada<br />

Golkar dan Partai Demokrat. Korban Tanjung Priok berada di belakang<br />

PPP. Di Aceh, partai Aceh didukung penuh oleh korban kekerasan<br />

Orde Baru.<br />

Partai politik itu sendiri adalah korban Orde Baru, terkubur<br />

dalam fusi 3 partai, atau dibubarkan, diinterupsi, dikangkangi Golkar<br />

dan mengidap trauma yang sama. Kini pelaku politik pasca Orde Baru,<br />

korban dan pelaku, hidup bersama dalam format politik khas reformasi,<br />

yang mengikuti selera internasional (Robison dan Hadiz, 2004) dan tidak<br />

sampai membedah aktor yang mendepolitisasi masyarakat dan<br />

melumpuhkan partai politik.<br />

12. Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, ketika diusung menjadi ketua umum PDI dalam<br />

kongres Surabaya, berusaha disingkirkan. Ketika PDI Perjuangan memenangkan pemilu 1999, banyak<br />

tokoh militer yang dahulu berseberangan menjadi pelindungnya.<br />

21<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

FOKUS<br />

Drama Abadi Pembajakan Demokrasi<br />

Maka di tubuh parlemen, perbedaan dalam melihat masa lalu<br />

menjadi samar dalam bisik-bisik ketimbang debat terbuka sekalipun<br />

dibentuk panitia khusus untuk menguji kasus orang hilang, Trisakti<br />

Semanggi. Ketika salah satu anggota parlemen dari Golkar, Priyo Budi<br />

Santoso menolak Presiden menyatakan permintaan maaf terhadap<br />

korban 65, anggota DPR lain memilih diam.<br />

Sementara di kepulauan yang jauh dari bencana politik nasional,<br />

korban dan pelaku pun hidup saling bertukar luka. Di Bali, korban dan<br />

pelaku hidup dalam satu rumah besar dan menghidupi<br />

persembahyangan yang sama. Di Kupang, pelaku menjalani pengobatan<br />

supra natural untuk mengusir hantu korban yang dibunuhnya di tahun<br />

60an. Tokoh-tokoh daerah, Kepala LPM desa, penasehat perkawinan,<br />

pelukis istana, pemborong proyek perumahan punya masa lalu penuh<br />

luka (Putu Oka Sukanta, 2011). Para politisi Dayak terkemuka fasih<br />

mengurai betapa mobilisasi etnis melayu menyingkirkan mereka di sudut<br />

samping Orde Baru. Politisi Cina tak mungkin lupa akan pembantaian di<br />

Kalimantan, khususnya Sintang dan Sanggau puluhan tahun lalu.<br />

Drama pembajakan demokrasi kalaulah ada, tidak lain adalah<br />

fungsi efekif menyandera setiap pelaku politik dengan catatan masa<br />

lalunya, bukan untuk membungkam. Politik penyelesaian kekerasan<br />

masa lalu dan politik menggunakan kenangan masa lalu ganti berganti.<br />

Kenangan akan kekerasan masa lalu pada gilirannya membentuk politik<br />

masa kini. Karenanya kalaulah ini sebuah pembajakan, maka inilah<br />

pembajakan yang abadi. Kalaulah ini bagian dari pembangunan bangsa,<br />

maka demokrasi itu harus bisa mengakhiri politik penenggelaman<br />

Sukarno dan Orde Lama bersama-sama antara pelaku dan korban.<br />

Penting diingat bahwa trauma politik bukan sekumpulan<br />

simtom...trauma lebih berarti hancurnya individu dan sturktur sosial<br />

politik suatu masyarakat. Dalam pengertian ini memang penting<br />

membantu korban untuk menghadapi dampak konflik, tetapi trauma<br />

juga menuntut terjadinya transformasi masyarakat, memperbaiki relasi<br />

dan perubahan kondisi sosial. (Hamber, 2004)<br />

Dalam kata Nelson Mandela:<br />

Ketika saya melangkah keluar penjara, sudah menjadi misi saya untuk<br />

membebaskan yang ditindas maupun yang menindas. Orang bilang kita<br />

sudah mencapainya. Bagi saya belum. Sesungguhnya kita belum bebas;<br />

22

kita hanya mencapai suatu keinginan untuk menjadi bebas, hak untuk<br />

tidak ditindas. Tapi kita belum sampai di tahap akhir perjalanan hidup<br />

kita. Kita baru di tahap awal dari perjalanan yang lebih panjang dan sulit.<br />

Untuk menjadi bebas, tidak cukup hanya membuka rantai belenggunya,<br />

tetapi hidup dalam cara yang saling menghormati dan memperbesar<br />

kebebasan orang lain. Ujian yang sesungguhnya akan kesetiaan kita pada<br />

kebebasan baru dimulai (Mandela, 1995).<br />

23<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

Ikhtiar Mencuci<br />

”Karpet Martti” di Aceh<br />

Otto Syamsuddin Ishak<br />

Abstract<br />

The conflict between GAM and RI ended with the Helsinki MoU agreement on<br />

15 August 2005. The hope to deal with past human rights violations in Aceh<br />

appeared several times, but always ended in failures. This article explores the<br />

failures to deal with past human rights violations in Aceh inspite of the political<br />

change occured in the region<br />

Keywords: Aceh, Human Rights, Past Human Rights Violation<br />

Pendahuluan<br />

Harapan pertama penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Aceh<br />

muncul dalam perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-RI di<br />

Helsinki (2005), tapi gagal. Harapan kedua muncul ketika pembahasan<br />

draf RUU Pemerintahan Aceh (2006), tapi gagal lagi. Harapan ketiga<br />

sempat bangkit paska pemilukada gubernur (2006) yang dimenangkan<br />

oleh golongan politik yang dahulunya pejuang, tetapi gagal juga.<br />

Paska Pemilu 2009 muncul lagi harapan ketika kursi parlemen<br />

provinsi didominasi oleh Partai Aceh (2009), tapi masih gagal juga.<br />

Harapan kelima timbul manakala kandidat gubernur/wakil gubernur<br />

dari Partai Aceh menang dalam pemilukada (2012), dan kini draft qanun<br />

KKR dijanjikan akan dibahas di parlemen provinsi Aceh. Apakah<br />

nantinya akan muncul qanun KKR sebagai instrumen untuk mencuci<br />

sebagian ”Karpet Martti” yang masih bersimbah darah?<br />

Hal yang sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada elite politik,<br />

militer, gerilyawan dan milisi—baik secara sendiri-sendiri maupun<br />

secara bersama-sama—yang berani mengatakan atau sebaliknya<br />

membantah di depan publik perihal adanya pelanggaran HAM yang<br />

terjadi selama hampir tiga dasawarsa konflik GAM-RI di Aceh. Semua<br />

25

FOKUS<br />

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />

pihak yang berkuasa saat ini bergeming untuk membahas upaya<br />

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Aceh itu.<br />

Tentu saja mandegnya upaya ini tidak sejalan dengan cita<br />

Republik sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termaktub dalam<br />

Konstitusi. Sangat disayangkan karena realitas yang terjadi sekarang<br />

seakan-akan merupakan penegasian eksistensi Republik sebagai negara<br />

hukum, dan sebagai sebuah negara modern yang memiliki Konstitusi<br />

yang mencerminkan penghormatan dan kehendak penegakan HAM.<br />

Memang bila dilihat dari konteks historis, sejak berdirinya<br />

Indonesia pada 1945, Republik ini belum memiliki fondasi politik yang<br />

cukup kuat untuk mewujudkan penghormatan dan kemauan penegakan<br />

HAM sebagai sebuah realitas. Ini dibuktikan dengan amat sedikitnya<br />

proses peradilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan. Dengan kata<br />

lain, Republik ini memiliki tradisi politik yang cukup kuat untuk<br />

mengakumulasi kejahatan kemanusiaan.<br />

Sejak Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada 1999-2002,<br />

HAM telah menjadi bagian yang integral dalam Konstitusi. Jumlah<br />

pasal-pasalnya lebih banyak dibanding pasal yang berkenaan dengan<br />

keamanan dan pertahanan. Amandemen menghasilkan pembatasan<br />

jabatan Presiden maupun Kepala Daerah. Di level pusat telah<br />

mengalami pergantian rezim penguasa paska Reformasi 1998, sedang di<br />

Aceh telah berlangsung dua kali pemilukada (2006 dan 2012), serta satu<br />

kali perubahan komposisi anggota Parlemen Aceh, yang kini dikuasai<br />

dan didominasi oleh golongan politik yang menjadi lokomotif gerakan<br />

kemerdekaan Aceh.<br />

Pertanyaan besarnya mengapa perbaikan kondisi hukum dan<br />

politik, baik di level Pusat maupun di Aceh ini, tidak kunjung memberikan<br />

kebenaran dan keadilan terhadap korban konflik Aceh? Padahal<br />

kejahatan kemanusiaan sebagai fakta sosial (yang terus bergerak menjadi<br />

fakta sejarah) tidak terbantahkan.<br />

Bukankah ikhtiar memberikan kebenaran dan keadilan pada<br />

korban dan pelaku merupakan perwujudan pernyataan diri sebagai<br />

negara hukum? Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan<br />

penuntasan kejahatan masa lalu di Aceh?<br />

Untuk menjawab persoalan di atas, tulisan ini memaparkan<br />

kembali catatan-catatan tentang perdebatan antara pihak RI dan GAM<br />

di meja perundingan di Helsinki, proses pengadopsian resolusi masalah<br />

26

pelanggaran HAM dalam UU Pemerintahan Aceh, serta ikhtiar<br />

organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mendorong adanya sebuah<br />

qanun tentang komisi kebenaran.<br />

1. Martti: ”Merumitkan Hidup”<br />

Jika merujuk pada catatan proses perundingan di Helsinki versi Hamid<br />

Awaluddin, sebenarnya tidak ada agenda untuk membahas masalah<br />

penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM selama konflik. Delegasi<br />

RI tidak memasukkannya dalam agenda perundingan secara spesifik.<br />

Delegasi RI hanya mengusulkan pembahasan terkait topik<br />

1<br />

”penghargaan pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.”<br />

Baru pada perundingan putaran kedua, Nurdin Abdul Rahman,<br />

salah seorang delegasi GAM melontarkan topik ini. Nurdin sendiri<br />

memang ditangkap pada 1990 di masa Aceh distatuskan oleh Rezim<br />

Orde Baru sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi<br />

Operasi Jaring Merah. Lalu, setelah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.<br />

Tetapi dengan adanya Reformasi 1998, ia bebas setelah menjalani<br />

2<br />

hukuman selama 10 tahun.<br />

Dalam perundingan Helsinki putaran kedua itu Nurdin<br />

mengatakan:<br />

”Untuk urusan hak asasi manusia dan keadilan, kita harus lakukan<br />

investigasi yang dilaksanakan oleh lembaga mandiri internasional. Saya<br />

3<br />

telah mengalami penganiayaan dalam penjara.”<br />

Pengajuan masalah pelanggaran HAM oleh Nurdin dinilai<br />

4<br />

Hamid Awaluddin sebagai sesuatu hal yang sangat personal Nurdin<br />

Abdul Rahman. Menurut Hamid Awaluddin, pengalaman Nurdin itu<br />

selalu dijadikan titik tolak pembicaraan masalah pelanggaran HAM dan<br />

permintaan untuk adanya solusi.<br />

Hamid Awaluddin, sebagai ketua delegasi RI, merespon<br />

panjang-lebar untuk persoalan HAM tersebut secara normatif, setelah<br />

diinterupsi oleh Martti Ahtisaari dengan istirahat minum teh dan kopi<br />

terlebih dahulu.<br />

1. Awaluddin, Damai Di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki. Jakarta: CSIS, 2008. Halaman 72.<br />

2. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/18/46237/turut_membidani_mou_helsinki/<br />

3. Ibid, halaman 129.<br />

4. Ibid, halaman 111.<br />

27<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012

FOKUS<br />

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />

Perkenankan saya memaparkan agenda hak smanusia. Masalah HAM<br />

ini, dunia telah menyaksikan betapa pemerintahan kita sangat serius<br />

untuk ini. Dari perspektif hukum, kita telah memiliki UU HAM dan<br />

Peradilan HAM. Sejumlah draft UU yang berkaitan dengan masalah<br />

HAM dan hak-hak sipil politik kini tengah dibahas. Dalam waktu<br />

dekat ini, dua instrument dasar HAM internasional, akan diratifikasi,<br />

yakni, Konvensi Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik serta<br />

Konvensi Internasional mengenai hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.<br />

Ini adalah tiang pancang utama HAM universal. Ini tak pernah<br />

terbayangkan sebelumnya bahwa kita menyentuh kedua pilar utama ini.<br />

Segi kelembagaan, kita punya Komnas HAM yang sangat mandiri.<br />

Peradilan HAM sudah berjalan.... Kini kita juga dalam proses<br />

pembentukan Komisi Rekonsiliasi.... Jadi, jika GAM berbicara tentang<br />

demokrasi dan HAM, maka segala penilaian negatifnya itu, memang<br />

5<br />

benar dalam konteks masa silam. Bukan sekarang ini....”<br />

Ketika anggota delegasi GAM, Bachtiar Abdullah, menanyakan<br />

bagaimana menyikapi pelanggaran HAM di masa konflik: ”Apakah kita<br />

6<br />

memandangnya hanya ke depan, bukan ke belakang?” Segera direspon<br />

oleh Martti Ahtisaari dengan memuja uraian normatif Hamid<br />

Awaluddin di atas.<br />

”Satu di antara sekian kerumitan hidup yang kita alami adalah, yang<br />

berhubungan dengan masa silam kita. Hati-hati dengan soal ini. Dengan<br />

segala respek saya pada pemerintahan sekarang, banyak sekali kemajuan<br />

yang telah dicapainya … Namun, jangan kita larut dengan kesedihan<br />

masa lalu.”<br />

”Kita tak akan mungkin memasukkan ini dalam draft tertulis sebab<br />

sangat sensitif. Ini tidak berarti kita bahwa kita hapuskan pembicaraan<br />

tentang ini. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita harus<br />

bersihkan karpet dari agenda ini. Inilah yang kita maksudkan itikad<br />

baik. Tentu saja memang selalu mengecewakan dan tidak memuaskan.<br />

Kita butuh keberanian menghadapi ini. Singkatnya, masalah HAM<br />

7<br />

adalah masalah masa depan.”<br />

5. Op Cit, halaman 131-132.<br />

6. Op Cit, halaman 133.<br />

7. Op Cit, halaman 133-134.<br />

28

Dengan pernyataannya itu, Martti Ahtisaari memang tidak<br />

hendak membersihkan ”karpet berdarah”, juga bukan hendak<br />

mengabaikannya, tapi tidak mau masuk ke dalam salah satu kerumitan<br />

hidup. Mantan Presiden Finlandia itu dengan ”berani” mengambil<br />

karpet tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak masa lalu, lalu dia<br />

berseru: ”mari kita menatap masa depan.”<br />

Hasil perundingan kemudian adalah tiga butir kesepakatan yang diatur<br />

dalam bab HAM. Berikut adalah poin-poin tentang pelanggaran HAM<br />

sepanjang hampir tiga dasawarsa konflik bersenjata itu, yang<br />

dirumuskan dalam MoU Helsinki:<br />

2.<br />

2.1.<br />

2.2.<br />

2.3.<br />

HAM dalam MoU Helsinki<br />

2. Ikhtiar Pada Konteks Nasional<br />

MoU Helsinki memberikan mandat kepada Presiden dan DPR untuk<br />

segera membuat UU baru terkait dengan Aceh dengan mengadopsi<br />

butir-butir kesepakatan Helsinki. Pengusulan dan pembahasan<br />

rancangan undang-undang untuk Aceh kemudian menjadi arena<br />

kontestasi bagi banyak individu elite politik dan pihak golongan politik.<br />

Di Aceh, kontestasi terjadi antara kekuatan masyarakat sipil,<br />

individu elite, elite politik (eksekutif dan legislatif), dan GAM. Tentu saja<br />

masing-masing memiliki agenda sendiri. Ada elite politik yang<br />

melakukan manuver individual dengan cara mengajukan revisi UU No.<br />

18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah<br />

Istimewa Aceh, lalu dia menyerahkan draf tersebut ke pihak terkait di<br />

29<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

Pemerintah RI akan mematuhi Konvenan Internasional<br />

Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan<br />

Politik dan Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<br />

Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk<br />

Aceh.<br />

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh<br />

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas<br />

merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

FOKUS<br />

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />

Jakarta. Demikian pula ada inisiatif dari eksekutif untuk mendahului<br />

proses drafting RUU.<br />

Hal yang menarik adalah organisasi masyarakat sipil juga<br />

mengambil inisiatif untuk menyusun draf RUU, sehingga pada satu<br />

kondisi politik tertentu muncul konsensus politik dari semua kekuatan<br />

politik di Aceh untuk melakukan reformulasi bersama yang menjadi draf<br />

RUU dari Aceh. Draf ini yang kemudian disandingkan dengan draf yang<br />

dibahas oleh DPR RI.<br />

Dalam pembahasan di DPR RI, ternyata perihal hak asasi<br />

manusia tidak menjadi topik yang krusial. Perdebatan mengenai HAM<br />

seakan tidak dianggap masalah penting ketimbang tema-tema lain yang<br />

diatur dalam RUU. Sejumlah poin penting terkait HAM yang diusulkan<br />

dalam draf RUU versi Aceh justru dihilangkan.<br />

Misalnya, perihal pelembagaan pengadilan HAM dan Komisi<br />

Kebenaran. Ketentuan mengenai rentang waktu implementasi dua<br />

usulan institusi ini dihilangkan. Sehingga ketentuan waktu pendiriannya<br />

tidak mengikat. Nasib yang sama terjadi pada usulan tentang<br />

kemungkinan keterlibatan pelapor khusus dalam investigasi kejahatan<br />

HAM. Ketentuan ini dihapus dalam RUU hasil pembahasan DPR.<br />

Berikut adalah poin-poin penting dalam draf RUU usulan Aceh<br />

yang mengalami amputasi dan koreksi ketika dibahas di DPR RI:<br />

Usulan Aceh yang Dihilangkan di DPR RI<br />

3. Pemerintah membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia<br />

paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengesahan undangundang<br />

ini.<br />

4. Pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan<br />

Rekonsiliasi di Aceh paling lambat 1 (satu) tahun setelah<br />

pengesahan undang-undang ini.<br />

5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah derivasi dari<br />

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang<br />

bertugas untuk merumuskan dan menentukan<br />

rekonsiliasi dan melakukan klarifikasi terhadap<br />

pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu.<br />

30<br />

Tenggang waktu<br />

dihilangkan<br />

Ayat ini<br />

dihilangkan<br />

Tugas untuk<br />

klarifikasi<br />

dihilangkan

Setidaknya ada tiga asumsi mengenai minimnya pembahasan<br />

serta penghilangan poin-poin penting tentang HAM dalam RUU<br />

Pemerintahan Aceh di DPR. Pertama, karena rumusan dalam MoU<br />

Helsinki menjamin ditutupnya persoalan pelanggaran HAM masa lalu<br />

(konflik). Kedua, masalah HAM di Aceh dianggap sebagai wacana ke<br />

depan. Ini seturut dengan pembahasan dalam perundingan Helsinki.<br />

Ketiga, minimnya pembahasan HAM dapat memberikan kenyamanan<br />

politik bagi kelompok elite penguasa dan politisi di DPR.<br />

Hal yang terakhir ini menjelaskan bahwa satu karakter transisi<br />

kekuasaan di Indonesia adalah tetap adanya kontinuitas antara penguasa<br />

terdahulu dengan yang kemudian. Kontinuitas ini menjadi salah satu<br />

kendala politik yang utama dalam penegakan HAM untuk kasus-kasus<br />

pelanggaran HAM masa lalu, karena pelanjut penyelenggara negara<br />

sekarang—baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif hingga ke pelaksana<br />

di lapangan—adalah bagian dari rezim masa lalu, baik secara struktural<br />

maupun kultural.<br />

Justru mereka memiliki kewenangan untuk menciptakan<br />

diskontinuitas antara kejahatan masa lalu dengan pelembagaan<br />

pengadilan HAM di masa kini dengan kalimat: ”Untuk memeriksa,<br />

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia<br />

8<br />

yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan …”<br />

Peminggiran upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di<br />

Aceh juga terjadi pada proses pembahasan RUU di DPR RI. Masalah<br />

yang dianggap krusial dibahas oleh DPR RI adalah masalah seperti<br />

31<br />

dignitas<br />

6. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di<br />

Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh<br />

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dengan<br />

memperhatikan pertimbangan DPRA.<br />

Dalam hal tidak adanya jaminan proses investigasi yang adil<br />

dilakukan terhadap kasus-kasus kejahatan berat hak asasi<br />

manusia tertentu di wilayah, pemerintah memberi<br />

kesempatan kepada pelapor khusus (special rappourteur)<br />

dan/atau pejabat lain Pererikatan Bangsa-Bangsa untuk<br />

masuk ke wilayah Aceh.<br />

8. Cetak tebal dari penulis.<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

”memperhatikan<br />

pertimbangan<br />

DPRA”<br />

dihilangkan<br />

Perihal membuka<br />

kesempatan<br />

untuk melibatkan<br />

pelapor khusus<br />

dihilangkan

FOKUS<br />

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />

desentralisasi (penyerahan kewenangan Pusat ke Aceh) dan<br />

dekonsentrasi (pelimpahan kewenangan), persoalan implementasi<br />

syariat Islam agar tidak menjadi jalan bagi gerakan syariatisasi negara,<br />

serta masalah model demokrasi lokal, termasuk di dalamnya mekanisme<br />

9<br />

pemilihan kepala daerah dan ketentuan mengenai partai politik lokal.<br />

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang sejak masa konflik telah<br />

mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM menganggap tindakan<br />

politik dalam pembahasan RUU di DPR dengan mengamputasi poin<br />

penting terkait HAM sebagai tindakan ”merampas hak keadilan<br />

korban.” Mereka juga menilai tindakan politik tersebut telah ”merusak<br />

10<br />

tatanan hukum nasional yang menjamin keadilan.”<br />

Pada saat yang hampir bersamaan, pada konteks nasional,<br />

munculnya gagasan pembentuk KKR Aceh memicu kembali desakan<br />

untuk segera membentuk KKR Nasional karena keberadaannya berelasi<br />

dengan keberadaan KKR Aceh. Kaitan ini sesuai dengan rumusan RUU<br />

Aceh yang sedang dibahas oleh Pansus DPR.<br />

Sutradara Ginting, salah seorang politikus PDIP, menegaskan<br />

bahwa ”kalau KKR nasional tidak segera dibentuk, KKR di Aceh juga<br />

11<br />

tidak bisa jalan.” Oleh karena itu PDIP mendesak Presiden SBY untuk<br />

segera membentuk KKR Nasional.<br />

Pendapat lain muncul setelah Mahkamah Konstitusi mencabut<br />

UU KKR sehingga pembentukan KKR Nasional yang ditunda-tunda<br />

itu justru mendapat landasan hukum untuk tidak dibentuk. Akibatnya,<br />

muncul kecemasan terhadap kemungkinan pembentukan KKR Aceh,<br />

meski Ketua MK, Jimly Asshidiqie, mengklarifikasinya. Jimly<br />

mengatakan:<br />

”KKR NAD tidak terkait dengan UU KKR. Itu ada kaitannya dengan<br />

UU PA sendiri... Kalau mau lewat mekanisme KKR, bisa dibuat lagi UU<br />

KKR yang sesuai dengan UUD dan instrumen hukum internasional. Ini<br />

12<br />

(UU KKR lama) kok kompensasi dikaitkan dengan amnesti…”<br />

RUU Aceh pun akhirnya disahkan menjadi UU No. 11 tahun<br />

2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini memang menjamin<br />

9. Kompas, 1 April 2006.<br />

10. Siaran Pers No. 15/Siaran Pers/VII/2006, Jakarta, 4 Juli 2006. Perihal ini ada kecemasan politik dari<br />

Fraksi PDIP: ”Tidak adil jika kemudian anggota Gerakan Aceh Merdeka terbebas karena telah<br />

memperoleh amnesti, sedangkan para anggota TNI/Polri terancam diadili. Karena itu, F-PDIP<br />

mengusulkan pemberian amnesti kepada semua pihak pelaku konflik di masa lampau sebelum<br />

terbentuknya pengadilan HAM dan KKR.” Kompas, 18 Mei 2006.<br />

11. Koran Tempo, 20 Juni 2006.<br />

12. Detikcom, 8 Desember 2006. Kajian Elsam atas Keputusan MK tentang pencabutan UU KKR<br />

menyatakan, antara lain, membuka jalan bagi terbentuknya kultur impunitas di Indonesia. Elsam,<br />

”Menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusional,” Seri Briefing Paper No. 01 Januari 2007.<br />

32

keberadaan KKR di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 229. Namun<br />

dicabutnya UU KKR oleh MK membuat KKR di Aceh tidak memiliki<br />

basis legalnya karena dalam Pasal 229 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh<br />

dinyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari<br />

KKR Nasional.<br />

Berikut adalah ketentuan mengenai HAM—termasuk KKR<br />

Aceh—yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh:<br />

33<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

Pasal 228<br />

(1) Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara<br />

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang<br />

ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.<br />

(2) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud<br />

pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi,<br />

dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.<br />

Pasal 229<br />

(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini<br />

dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.<br />

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud<br />

pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi<br />

Kebenaran dan Rekonsiliasi.<br />

(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan<br />

peraturan perundang-undangan.<br />

(4) Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi manusia di Aceh,<br />

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat<br />

mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam<br />

masyarakat.<br />

Pasal 230<br />

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan,<br />

penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya<br />

penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur<br />

dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.<br />

Sumber: UU No. 11 Tahun 2006

FOKUS<br />

Ikhtiar Mencuci ”Karpet Martti” di Aceh<br />

Satu-persatu ikhtiar untuk menyelesaikan kasus-kasus<br />

pelanggaran yang terjadi semasa tiga dasawarsa konflik di Aceh pada<br />

konteks nasional mulai pudar. Poin-poin penting mengalami amputasi.<br />

UU KKR pun dicabut oleh MK yang karena pencabutan ini, maka<br />

ikhtiar pembentukan KKR di Aceh dengan sendirinya berakhir.<br />

Meski demikian gerakan masyarakat sipil dan korban<br />

pelanggaran HAM di Aceh tak tinggal diam. Mereka lalu memusatkan<br />

ikhtiarnya pada arena politik lokal di Aceh, tepatnya di DPRA dan<br />

Pemerintah Aceh hasil Pemilukada 2006 yang dimenangkan oleh<br />

pasangan GAM-SIRA—yang maju melalui jalur independen—yakni:<br />

Gubernur, Irwandi Yusuf, dan Wakil Gubernur, M. Nazar.<br />

3. Ikhtiar Pada Konteks Aceh<br />

Lalu bagaimana ikhtiar di tingkat lokal Aceh? Pada prinsipnya Gubernur<br />

Irwandi mendukung pembentukan KKR karena merupakan amanah<br />

13<br />

dari MoU Helsinki. Irwandi juga menyatakan ikhtiar yang sudah<br />

dilakukannya untuk mencari payung hukum bagi KKR Aceh, yakni<br />

dengan cara menulis surat pada Presiden SBY. Payung hukum nasional<br />

dibutuhkan karena "KKR di Aceh, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)<br />

14<br />

merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKR." Dalam lain kata,<br />

Pemerintah Aceh bersikap akan membentuk KKR Aceh apabila ada<br />

payung hukum nasional untuk pembentukan KKR Nasional. Pada<br />

kesempatan lain, Gubernur Irwandi mengatakan:<br />

”Mengingat batas waktu yang ditetapkan UUPA telah dilewati, maka<br />

saya menyarankan kepada Presiden untuk mengupayakan percepatan<br />

pembentukan pengadilan tersebut agar tersedianya jalur hukum untuk<br />

korban-korban pelanggaran HAM di Aceh… Sebagai jalan lain, kami<br />

menyarankan agar Presiden mempertimbangkan untuk menetapkan suatu<br />

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang KKR.<br />

15<br />

Ini memang dimungkinkan karena situasinya darurat.”<br />

Ikhtiar Gubernur Irwandi tersebut dibenarkan oleh Menteri<br />

Dalam Negeri Mardiyanto bahwa surat Gubernur telah diterima dan<br />

Pemerintah sedang berkonsultasi dengan para pihak yang terkait di<br />

Jakarta.<br />

13. http://www.rakyataceh.co.nr/, rakyat aceh, 16 Februari 2007.<br />

14. Kompas, 24 Maret 2007.<br />

15. Serambi, 24 November 2007. Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, A Hamid Zein bahkan<br />

memberikan harapan yang lebih besar tentang pembentukan KKR “bahwa Rancangan Undang-Undang<br />

(RUU) KKR sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2008.” Serambi,<br />

26 November 2007.<br />

34

35<br />

dignitas<br />

Volume VIII No. 1 Tahun 2012<br />

”Kami sudah menerima surat permohonan dari Gubernur (NAD)<br />

Irwandi Yusuf agar pemerintah segera mengeluarkan keputusan mengenai<br />

pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Surat itu akan<br />

16<br />

menjadi pertimbangan penyegeraan pembentukan KKR.”<br />

Perihal pembentukan KKR juga dibicarakan dalam pertemuan<br />

Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh, yang<br />

merupakan forum perwakilan Pemerintah Pusat yang berkantor di<br />

Aceh. Anggota FKK, Masykur, meyakinkan bahwa Pusat siap untuk<br />

membentuk KKR, dan dia justru meragukan kesiapan Pemerintah Aceh<br />

dan pihak GAM.<br />

”Dari hasil rapat tersebut memang telah kita sepakati untuk perancangan<br />

Perpu bagi pembentukan KKR di Aceh secara lebih spesifik, mengingat<br />

acuan dasar pembentukan KKR yang didasarkan pada UU No 27<br />

Tahun 2004 Tentang KKR, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<br />