You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

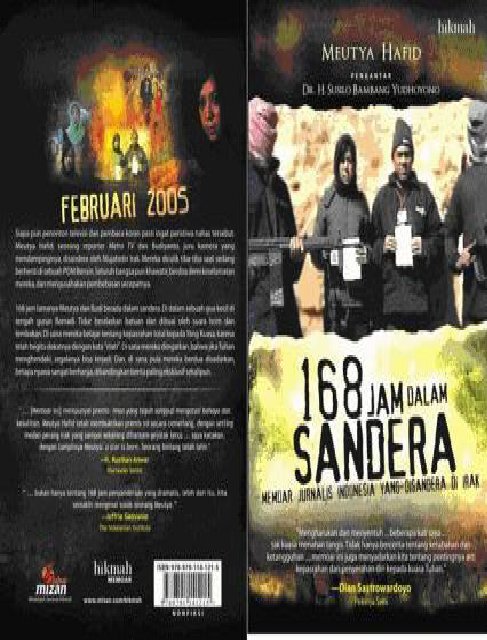

FEBRUARI 2005<br />

Siapa pun penonton televisi dan pembaca koran pasti ingat peristiwa<br />

nahas tersebut. Meutya Hafid, seorang reporter Metro TV dan Budiyanto.<br />

juru kamera yang mendampinginya, disandera oleh Mujahidin Irak. Mereka<br />

diculik tiba-tiba saat sedang berhemidi sebuah POM Ben sin. Seluruh<br />

bangsa pun khawatir.berdoademi keselamatan mereka, dan<br />

mengusahakan pembebasan secepatnya.<br />

168 jam lamanya Meutya dan Budi berada dalam sandera. Di dalam

sebuah gua kecil di tengah gurun Ramadi. Tidur beralaskan batuan dan<br />

dibuai oleh suara bom dan tembakan. Di sana mereka belajar tentang<br />

kepasrahan total kepada Yang Kuasa, karena telah begitu dekatnya<br />

dengan kata "mau". Di sana mereka diingatkan, bahwa jika Tuhan<br />

menghendaki, segalanya bisa terjadi. Dan, di sana pula mereka berdua<br />

disadarkan, betapa nyawa sangat berharga.dibandingkan berita pating<br />

eksklusif sekalipun.<br />

"... (Memoar ini] mempunyai premis: iman yang teguh sanggup<br />

mengatasi bahaya dan kesulitan. Meutya Halid telah membuktikan premis<br />

int secara cemerlang, dengan setting medan perang Irak yang sampai<br />

sekarang dihantam gejolak terus ... saya katakan, dengan tampilnya<br />

Meutya: a star is born. Seorang bintang telah lahir." —H. Roslhan Anwar<br />

Wartawan Sonlot<br />

" ... bukan hanya tentang 168 )am penyanderaan yang dramatis, lebih<br />

dan Itu. kita semakin mengenal sosok seorang Meutya." —Jeffrie<br />

Geovante<br />

The Tnooficilan Inti «u t o<br />

N O N F I K S<br />

Meutya Hafid<br />

PENGANTAR<br />

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono<br />

168 JAM DALAM<br />

SANDERA<br />

¦<br />

MEMOAR JURNALIS INDONESIA VAN6-DISANDERA 01 IRAK<br />

tak kuasa ketangguhai<br />

n menyentuh ... beberapa kali saya idak hanya bercerita tentang<br />

ketabahan dan uga menyadarkan kita tentang pentingnya ari<br />

kepasrahan dan penyerahan diri kepada kuasa Tuhan."<br />

—Dian Sastrowardoyo<br />

Pekerja Seni<br />

"Buku Ini berisi kegigihan seorang reporter, komit men kepada<br />

profesi, serta keberanian dan keteguhan sikap. Saya seboga pimpinan<br />

Metro TV. yang idah mengupayakan keselamatan Meutya dan Budiyanto.<br />

ber bangga had dengan terbitnya buku ini* —Surya Paloh Pemimpin<br />

Umum Media Group<br />

" _ sangat menarik, berisi pengalaman pahit yang langka, dilukis oleh<br />

gejolak hati anak manusia yang mengalaminya Melalui memoar ini sekali<br />

lagi terbukti bahwa perbedaan dapat dipertemukan oleh kemanusiaan<br />

dan bahwa setelah, bahkan bersama, kesulitan ada kemudahan.' -Prof.<br />

Dr. M. Quralsh Shihab Oaektur Pusat Studi Jakarta<br />

'..dengan keyakinan yang teguh kepada Allah. Swt. komitmen yang<br />

utuh pada profesinya, serta ketegaran dalam tekanan dan musibah<br />

kehidupan, seorang Meutya Hafrd akhirnya lolos dan Mus dari kelompok<br />

ktny Al-Mvjohidinr<br />

Prof Or. M.Amien Rail<br />

Guru Sesar Ilmu PoMk Ur-wruin G*d>ah Mada, Yogyakarta<br />

'Dalam buku kecil ini penulis mengisahkan pengalamannya selama<br />

ditahan oleh Mujahidin kak. Mereka adalah tentara Alah yang<br />

perjuangannya semata mala membela Islam dan kaum Mu\lim . Karena

tujuan perjuangannya semata-mata mencari ncha Allah, bukan<br />

kemewahan dun*, maka dalam melaksanakan lugas suci ini mereka<br />

dibimbing oieh syariat islam sehingga berakhlak mulia-'<br />

—Uitai Abu Bakar Ba'asyir<br />

Ketua Mujahian inde-wua<br />

'Pengalaman Meutya, perempuan yang tegar dan penuh tawakal<br />

dalam menghadapi mu srbah. selama tujuh hari di bawah penyanderaan,<br />

sangat bermanfaat untuk menyadarkan kru. betapa kekerasan atas nama<br />

agama tidak dapat dibenarkan walau diakukan aus dafch melawan<br />

kelaliman."<br />

—Prof. Dr. M. Din Syamsuddin<br />

¦etua Umum PP Muhammadiyah<br />

'Dengan buku Ini terbukti kebenaran ungkapan (iodo yang (xi lu<br />

dirofcurr fcrcuoft tttakuStm mi sendi».*<br />

—KH. Abdurrahman Wahid<br />

Wjn:*! "iiuj u-rum Ctf Mindliiul d Jmj<br />

"Sangat menggugah dan informatif, memberi gambaran kepada<br />

setiap orang yang beken* ataupun yang tertarik pada dunia jurnalistik<br />

mengenai suka duka dan lika liku di dalamnya."<br />

-Nicholas Saputra<br />

•WrlaSenl<br />

Pujian untuk 168 Jam dalam Sandera<br />

"Saya pujikan memoar Meutya Hafid, 168 Jam dalam Sandera agar<br />

dibaca oleh wartawan,khususnya reporter televisi, radio, surat kabar, dan<br />

majalah. Gaya bertutur yang kencang, percakapan salam batin<br />

(monologue inteheur) yang dikaitkan dengan pengamatan cermat alam<br />

panca indera, pelaporan yang tanpa takut dan prasangka, penerapan kilas<br />

balik, ketegangan, konflik, solusi saat ringan (takut sama tikus), penguras<br />

air mata atau tearjerker (ketika diberitahu tentang tayangan televisi [di<br />

Indonesia] lalu menangis), doa yang pasrah, kearifan yang tampak jelas,<br />

semua itu ada dalam arus dan alur cerita. Meminjam analisis dramaturgi,<br />

168 Jam dalam Sandera mempunyai premis iman yang teguh sanggup<br />

mengatasi bahaya dan kesulitan, Meutya Hafid telah membuktikan premis<br />

ini secara cemerlang, dengan setting medan perang Irak yang sampai<br />

sekarang dihantam gejolak terus. Dan, mengutip judul film aktris tenar<br />

tahun 1940-an, Janet Gaynor, saya katakan dengan tampilnya Meutya: a<br />

star is born. Seorang bintang telah lahir."<br />

-H. Rosihan Anwar Wartawan Senior<br />

"Mengharukan dan menyentuh ... beberapa kali saya terpaksa<br />

berhenti membaca karena tak kuasa menahan tangis. Tidak hanya<br />

bercerita tentang ketabahan dan ketangguhan penulis dalam menghadapi<br />

cobaan berat, memoar ini juga menyadarkan pentingnya arti kepasrahan<br />

dan penyerahan diri kepada kuasa Tuhan."<br />

-Dian Sastrowardoyo<br />

Pekerja Seni<br />

"Sangat menggugah dan informatif, memberi gambaran kepada<br />

setiap orang yang bekerja ataupun yang tertarik pada dunia jurnalistik<br />

mengenai suka duka dan lika liku di dalamnya."<br />

-Nicholas Saputra<br />

Pekerja Seni

"Bukan saja para jurnalis, tetapi kita semua anak bangsa dapat<br />

memahami serta menghayati bagaimana dengan keyakinan yang teguh<br />

kepada Allah Swt., komitmen yang utuh pada profesinya, serta ketegaran<br />

dalam tekanan dan musibah kehidupan, seorang Meutya Hafid akhirnya<br />

lolos dan lulus dari kelompok Jaisy Al-Mujahidin, yang demikian<br />

menegangkan dan menguras perhatian kita semua."<br />

-Prof. Dr. M. Amien Rais<br />

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada,<br />

Yogyakarta<br />

"Pengalaman Meutya, perempuan yang tegar dan penuh tawakal<br />

dalam menghadapi musibah, selama<br />

tujuh hari di bawah penyanderaan, sangat bermanfaat untuk<br />

menyadarkan kita, betapa kekerasan atas nama agama tidak dapat<br />

dibenarkan walau dilakukan atas dalih melawan kelaliman."<br />

-Prof. Dr. M. Din Syamsutfdin Ketua Umum PP Muhammadiyah<br />

"Dalam buku kecil ini penulis mengisahkan pengalamannya selama<br />

ditahan oleh Mujahidin Irak. Mereka adalah tentara Allah yang<br />

perjuangannya semata-mata membela Islam dan kaum Muslim. Karena<br />

tujuan perjuangannya semata-mata mencari ridha Allah, bukan<br />

kemewahan dunia, maka dalam melaksanakan tugas suci ini mereka<br />

dibimbing oleh syariat Islam sehingga berakhlak mulia. Oleh karena itu<br />

penulis sebagai seorang wanita ketika ditahan oleh mujahidin Irak<br />

diperlakukan dengan sopan, sebagaimana keterangan penulis dalam<br />

buku ini.Pengalaman penulis ini adalah merupakan pelajaran bagi<br />

penulisan khususnya dan bagi umat Islam umumnya bahwa: (1) Allah<br />

akan selalu menguji iman dengan berbagai macam ujian yang tidak<br />

menyenangkan sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Baqarah: ISS,<br />

'Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit<br />

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan<br />

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,' (2) Allah<br />

menunjukkan bahwa mujahidin yang membela dien-Nya di dalam<br />

perjuangannya harus dilandasi oleh niat ikhlas dan akhlak mulia."<br />

-Ustaz Abu Bakar Ba'asyir<br />

Ketua Majelis Mujahidin Indonesia<br />

"Memoar yang sangat menarik, berisi pengalaman pahit yang langka,<br />

dilukis oleh gejolak hati anak manusia yang mengalaminya. Melalui<br />

memoar ini sekali lagi terbukti bahwa perbedaan dapat dipertemukan oleh<br />

kemanusiaan dan bahkan bersama kesulitan ada kemudahan."<br />

-Prof. Dr. M. Quraish Shihab Direktur Pusat Studi Al-Quran Jakarta<br />

"Dengan buku ini, terbukti kebenaran ungkapan tiada yang perlu<br />

ditakuti kecuali ketakutan itu sendiri."<br />

-KH. Abdurrahman Wahid Mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama<br />

"Buku ini berisi kegigihan seorang reporter, komitmen kepada profesi,<br />

serta keberanian dan keteguhan sikap. Saya sebagai pemimpin Metro TV,<br />

yang telah mengupayakan keselamatan Meutya dan Budi-yanto,<br />

berbangga hati dengan terbitnya buku ini."<br />

-Surya Paloh Pimpinan Media Group<br />

168 Jam DALAM SANDERA<br />

hikmah<br />

MEMOAR

adalah salah satu lini produk Penerbit Hikmah yang menyajikan<br />

kisah-kisah nyata dan biografi menakjubkan, mengejutkan, sekaligus<br />

menginspirasi dan mencerahkan<br />

168 Jam DALAM SANDERA<br />

MEMOAR JURNALIS INDONESIA YANG DISANDERA DI IRAK<br />

— Meutya Hafid —<br />

hikmah<br />

168 JAM DALAM SANDERA<br />

Memoar Jurnalis Indonesia yang Disandera di Irak<br />

Karya Meutya Hafid<br />

Copyright © Meutya Hafid, 2007 Penulis Pendamping: Mauluddin<br />

Anwar, A. Latief Siregar, Ninok Laksono Penyunting: Hermawan Aksan<br />

Penyelaras aksara: Emi Kusmiati Pewajah sampul: Windu Tampan<br />

Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika) Anggota IKAPI Jin. Puri Mutiara<br />

Raya No. 72 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 Telp. 021-75915762,<br />

Fax. 021-75915759 E-mail: hikmahku@cbn.net.id,<br />

hikmah_publisher@yahoo.com http ://www .mizan .co m/hikmah<br />

ISBN: 978-979-114-121-5<br />

Cetakan I, September 2007<br />

Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU) Jin. Cinambo<br />

(Cisaranten Wetan) No. 146 Ujungberung, Bandung 40294 Telp.: (022)<br />

7815500 (hunting) Faks.: (022) 7802288 E-mail: mi?<br />

anmu@bdg.centrin.net.id<br />

JAKARTA; (021) 7661724, 7661725, MAKASSAR: (0411) 871369,<br />

SURABAYA: (031) 60050079, (031) 8286195, MEDAN: (061) 820469<br />

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA<br />

Kata Pengantar Oleh<br />

Dr. H. Susilo Barnbang Yudhoyono<br />

SAYA menyambut baik penerbitan buku "168 Jam dalam Sandera"<br />

oleh Meutya Hafid yang menceritakan pengalamannya sewaktu disandera<br />

di Irak.<br />

Saya sendiri tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Masih segar<br />

dalam ingatan saya ketika pada tanggal 19 Februari 2005 saya<br />

dibangunkan oleh ajudan yang mengatakan ada telepon dari staf khusus<br />

Dino Patti Djalal. Pada waktu itu, saya langsung merasa pasti ada hal<br />

yang sangat mendesak, karena tidak biasanya saya dibangunkan di<br />

tengah malam. Dino menyampaikan perkembangan terakhir yang cukup<br />

memprihatinkan mengenai situasi penyanderaan<br />

Meutya Hafid dan Budiyanto di Irak. Dari laporan intelijen,<br />

sebagian besar korban penculikan di Irak berakhir tragis, dan tidak banyak<br />

yang kembali dengan selamat, itu pun biasanya setelah proses<br />

perundingan yang rumit dan memakan waktu lama. Sementara itu, kita<br />

menghadapi masalah bahwa jaringan informasi dan relasi kita di Irak<br />

sangat minim,karena KBRI di Bagdad sudah dikosongkan sejak perang<br />

Irak dan yang tinggal hanyalah satu orang staf lokal warga Irak, bernama<br />

Walid Gatag.<br />

Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, saya segera<br />

memutuskan untuk membuat pernyataan melalui televisi malam itu juga.<br />

Kru TV segera dipanggil untuk merekam himbauan saya kepada pihak<br />

penculik yang kemudian disiarkan di televisi internasional, terutama Al

Jazeera, Himbauan tersebut pada intinya menegaskan bahwa Meutya dan<br />

Budiyanto adalah wartawan Indonesia yang berada di Irak untuk<br />

menjalankan tugas jurnalistik mereka tanpa maksud politis, dan mereka<br />

sedang meliput kondisi rakyat Irak untuk dilaporkan ke pemirsa di<br />

Indonesia. Saya mengetuk hati nurani para penculik untuk segera<br />

membebaskan Meutya dan Budiyanto agar keduanya bisa pulang ke<br />

pelukan keluarga mereka di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan<br />

nasib mereka.<br />

Selama beberapa hari setelah peristiwa penculikan tersebut<br />

pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia terfokus pada penyanderaan<br />

ini.Segala upaya kita lakukan untuk mencari informasi, mencoba<br />

melakukan kontak dengan penculik, dan mengirim pesan<br />

kepada kelompok penyandera. Selama masa penungguan yang<br />

tegang itu, saya tetap optimis bahwa penyanderaan akan berakhir dengan<br />

baik, karena Indonesia bukan pihak yang terlibat dalam konflik Irak.<br />

Karena itulah, kita semua lega ketika akhirnya, setelah 168 jam,<br />

penyandera membebaskan Meutya dan Budiyanto, yang kemudian<br />

ditemukan dalam keadaan selamat. Saya juga gembira karena<br />

setelannya,Meutya dan Budiyanto mengatakan bahwa mereka<br />

diperlakukan dengan baik.<br />

Buku ini menceritakan secara rinci pengalaman dan pandangan<br />

Meutya menjadi sandera di negeri orang, dalam lingkungan yang sangat<br />

asing bagi mereka, jauh dari tanah air. Kebanyakan kita melihat konflik<br />

berdarah di Irak dari layar televisi atau membacanya di Koran, namun<br />

Meutya dan Budianto menyaksikan dan merasakannya sendiri dari bilik<br />

salah satu kelompok bersenjata di Irak. Meutya berinteraksi dengan<br />

mereka, menatap mata mereka, mendengar amarah mereka, melihat cara<br />

hidup mereka, dan Alhamdulillah kemudian berhasil keluar dengan<br />

selamat dari penyanderaan.<br />

Pengalaman Meutya dan Budiyanto tersebut penting untuk diketahui<br />

komunitas wartawan, terutama mereka yang seringkali berada dalam<br />

situasi konflik yang penuh risiko. Hal-hal yang diceritakan Meutya di sini<br />

jugabermanfaat pula bagi aparat dan yang sehari-hari bergelut dengan<br />

kasus-kasus penyanderaan.<br />

Saya ucapkan selamat bagi Meutya yang telah<br />

tegar dalam menghadapi cobaan yang sangat berat dan sanggup<br />

menuangkannya dalam sebuah tulisan yang menggugah. Dengan<br />

pengalaman yang sangat langka ini, saya yakin Meutya dan Budiyanto<br />

akan terus berkarya memperkaya khasanah jurnalisme Indonesia dan<br />

menjadi tauladan bagi wartawan Indonesia.<br />

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono<br />

Ucapan Terima Kasih<br />

TIDAK terasa sudah lebih dari dua tahun sejak detik-detik<br />

menegangkan itu terjadi. Selama itu pula saya kembali tenggelam dalam<br />

hiruk pikuk kesibukan seharihari sebagai seorang wartawan. Sesekali,<br />

sebelum memejamkan mata untuk tidur, ba yang-bayang akan peristiwa<br />

tersebut menyeruak alam pikir. Saya teringat saat berdoa di dalam gua<br />

penyekapan, memohon semoga Tuhan mengembalikan saya ke tanah<br />

air, agar saya dapat berbagi cerita tentang pengalaman ini. Ketika itulah<br />

terbit niat awal saya, untuk mewujudkan janji tersebut dalam bentuk buku,

sebelum perlahan memori kian pupus.<br />

Perhatian dan ucapan simpati dari masyarakat yang masih saya<br />

terima hingga saat ini menyadarkan, bahwa kisah ini bukan hanya milik<br />

saya seorang diri.Saya tidak mungkin dapat melewati cobaan ini dengan<br />

baik tanpa dukungan yang begitu besar, tidak hanya dari keluarga namun<br />

dari saudara setanah air. Adapun pembelajaran ataupun manfaat yang<br />

saya petik dari kejadian ini sudah selayaknya juga menjadi sesutau yang<br />

dimiliki bersama. Dengan dorongan dan bantuan dari beberapa rekan<br />

saya coba untuk menulis, dengan segala keterbatasan saya.<br />

Buku ini juga saya tulis untuk perjuangan warga Irak. Juga untuk<br />

mereka yang menyandera saya, Jaish Al Mujahideen, sebagai<br />

pemenuhan janji seorang wartawan untuk memberitakan yang<br />

berimbang. Sesuai permintaan Rois ketika membebaskan saya dan<br />

Budiyanto, "Tolong ceritakan [kejadian selama penyanderaan ini] apa<br />

adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan." Harapan besar saya,<br />

semoga keadaan di Irak membaik dan warga Irak diberi petunjuk-Nya atas<br />

cara perjuangan yang terbaik.<br />

Buku ini saya dedikasikan untuk profesi saya, yang senantiasa<br />

membawa beribu warna dalam hidup saya. Semoga menjadi semangat<br />

bagi teman-teman seprofesi, dan Anda yang ingin bergabung dalam<br />

profesi ini. Juga untuk rekan seprofesi yang gugur dalam peliputan, demi<br />

menyampaikan informasi. Semoga bangsa ini dapat lebih menghargai<br />

dan menyadari, betapa dua menit paket berita televisi ataupun satu kolom<br />

tulisan di koran, terkadang risikonya nyawa.<br />

168 jam dalam penyanderaan juga menyadarkan saya, bahwa untuk<br />

meliput dalam daerah konflik ternyata butuh tak sekadar keahlian dan<br />

keberanian, tetapi juga wisdom, kedewasaan untuk menilai kapan harus<br />

maju terus, kapan harus berhenti. Berhenti bukan hanya untuk diri kita,<br />

tetapi juga untuk orang-orang yang mencintai dan menunggu kepulangan<br />

kita. Saya persembahkan buku ini kepada keluarga; mama, Metty Hafid;<br />

kakak, Fitriana dan Iss Savitri, serta kakak ipar, Kemal Massi, dukungan<br />

dan doa mereka tak pernah putus. Terima<br />

kasih atas kesabaran menghadapi cobaan, ketabahan dalam<br />

mengorbankan waktu, perasaan, emosi, dan air mata. Untuk kakak saya,<br />

(Aim.) Farid Fitrah Syawal, dan tentunya untuk ayah, (Aim.) DR. Anwar<br />

Hafid, Ph.D., sebagai sumber ketabahan dan sumber inspirasi saya<br />

dalam bekerja keras. Saya bersyukur kepada Allah atas karunia cinta-Nya<br />

yang begitu besar, yang saya rasakan melalui dukungan dan simpati<br />

begitu banyak orang di negeri ini.<br />

Terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Vudhoyono dan<br />

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemimpin Umum Media Group Surya Paloh,<br />

Departemen Luar Negeri dan instansi pemerintah lainnya, Badan Intelijen<br />

Nasional, atas upaya yang mereka lakukan untuk mengembalikan saya ke<br />

tanah air. Terima kasih kepada seluruh organisasi media dan asosiasi<br />

jurnalis, lokal maupun internasional, yang turut menekan penculik untuk<br />

membebaskan saya.<br />

Terima kasih kepada sahabat dan rekan kerja yang senantiasa<br />

menyayangi saya, dalam setiap langkah, guru-guru pendidik, dan juga<br />

Anda yang telah turut mendoakan untuk keselamatan saya dan Budiyanto.<br />

Terima kasih untuk waktu, untuk perhatian, untuk air mata yang begitu

tulus, yang telah tercurahkan, yang telah memudahkan langkah saya<br />

kembali ke dalam pelukan orang-orang tercinta, kepada bangsa tercinta.<br />

Saya mungkin tidak dapat membalas lebih dari persembahan buku<br />

ini, semoga Allah Swt. membalas kebaikan kalian, saudara sebangsa,<br />

dengan beribu kali lipat kebaikan yang telah kalian berikan bagi saya<br />

dan Budiyanto. Amin<br />

Allahumma Inni as aluka ridhaaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon<br />

rida-Mu dan surga-Mu. Amin.[]<br />

Isi Buku<br />

Kata Pengantar oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ~ 11 Ucapan<br />

Terima kasih ~ 15 Bab 1.<br />

Jangan Berontak,, Jangan Bergerak! ~ 21 Bab 2.<br />

Aku Benar-Benar Diculik ~ 27 Bab 3.<br />

Gua Terpencil di Tengah Gurun ~ 43 Bab 4.<br />

Selamat Jalan, Budi ~ 71 Bab 5.<br />

Memelihara Harapan ~ 93 Bab 6.<br />

Harapan yang Pupus ~ 105 Bab 7.<br />

Hilangnya kesabaran ~ 123 Bab 8.<br />

Kabar Pembebasan ~ 135<br />

Bab 9.<br />

Pembebasan yang berliku ~ 157<br />

Bab 10. Tegang Tiada Akhir ~ 171<br />

Bab 11. Aku Pulang ~ 195<br />

Bab 12. Kapan Harus Berhenti? ~ 211 Lampiran ~ 227<br />

Pergolakan Sebuah Ruang Redaksi oleh Don Bosco Selamun ~ 229<br />

Failure is not an Option oleh Dr. R.M.Marty M.Natalegawa ~ 267 Tentang<br />

Penulis ~ 283<br />

Bab l<br />

Jangan Berontak, Jangan Bergerak!<br />

SELASA, 15 Februari 2DD5 "Bangun, Mut! Bangun!"<br />

Aku kaget mendengar teriakan Budiyanto. Lebih kaget lagi ketika tas<br />

yang kupakai sebagai bantal tidur pun terenggut dari bawah kepalaku.<br />

Kenapa Budi menarik tasku? "Bangun, Mut! Bangun!" teriaknya lagi.<br />

Aku bangkit duduk.<br />

Apa gerangan yang sedang terjadi? Otakku belum bekerja seratus<br />

persen. Namun, bisa kurasakan nada kepanikan dalam lengkingan suara<br />

Budi. Budi adalah lelaki Jawa dan setahuku tutur katanya halus. Tak<br />

pernah dia meninggikan suara kepadaku seperti itu.<br />

Belum sempat aku bertanya, Budi kembali berteriak, "Paspor, Mut!<br />

Paspor...!"<br />

Paspor? Kenapa ada yang meminta paspor? Pada hal, rasanya aku<br />

sudah lama tertidur sejak melintas perbatasan.<br />

Tetapi, tanganku refleks merogoh tas mencari paspor.<br />

"Cepat, Mut! Cepat!" Lagi-lagi Budi berteriak, kali ini lebih keras.<br />

Mungkin karena panik, tanganku sulit sekali menemukan paspor. Ku<br />

aduk-aduk isi tas. Mataku yang belum awas benar mencoba memandang<br />

sekeliling.<br />

Rupanya kami berada di sebuah POM bensin. Posisi mobil GMC yang<br />

kutumpangi seperti tengah mengisi bensin. Mataku menangkap tiga<br />

sosok lelaki mengepung mobil kami. Wajah mereka tertutup kain serban

yang biasa disebut kafiyeh. Hanya mata mereka yang kelihatan. Aku yakin<br />

mereka warga Irak.<br />

Budi, yang duduk di jok depan, memutar badannya ke arahku yang<br />

duduk di jok tengah. Pasti dia tak sabar menungguku mencari paspor<br />

tanpa hasil. Di sebelah kiri Budi, kursi pengemudi tampak kosong. Ke<br />

mana Ibrahim?<br />

Namun,perhatianku tersedot oleh suara orang menghardik dalam<br />

bahasa Arab. Mata orang itu me-melototiku.<br />

"Paspor!" Hanya itu yang bisa kupahami dari rentetan kata-kata Arab<br />

yang mencerocos dari mulutnya.<br />

Aku semakin bingung, tetapi aku yakin pasti ada yang tidak beres.<br />

Bukan hanya satu, kini tiga lelaki itu Jangan Berontak, Jangan Bergerak!<br />

memaksaku dengan tatapan menikam dan tidak sabar. Ketika kutemukan<br />

pasporku, salah seorang dari mereka langsung menyambarnya.<br />

Pada saat bersamaan, Ibrahim muncul entah dari mana. Rautnya<br />

panik dan pucat.<br />

"Sahafi.1 Sahaft! Muslim.' Andonesi.'" Setengah berteriak, Ibrahim<br />

menjelaskan kepada tiga lelaki itu bahwa kami wartawan Muslim dari<br />

Indonesia.<br />

Namun, ketiga lelaki itu tak memedulikan berondongan penjelasan<br />

Ibrahim. Malah mereka membalas dengan rentetan pernyataan yang<br />

terdengar lebih sengit. Wajah Ibrahim semakin pucat. Pasti posisinya tak<br />

berdaya.<br />

Pintu mobil dibuka. Tubuh Ibrahim yang tinggi besar didorong paksa<br />

ke arahku. Lalu, seorang lelaki memaksa masuk dari samping Ibrahim,<br />

dan melompat ke kursi paling belakang. Tangannya menenteng senjata<br />

laras panjang jenis AK. Dia mengarahkan moncong senjata buatan Uni<br />

Soviet itu padaku sambil berteriak dalam bahasa Arab. Sepertinya dia<br />

mengatakan, "Jangan berontak, jangan bergerak!"<br />

Lelaki kedua menerjang masuk dari pintu kanan jok depan, memepet<br />

tubuh Budi. Dan, lelaki ketiga masuk dari pintu depan kiri, melemparkan<br />

tubuhnya di belakang kemudi. Dia membalik ke arah Ibrahim dan merebut<br />

kunci mobil dari tangannya. Kasar dan beringas. Tubuh Budi pun<br />

didorongnya ke jok tengah sehingga posisinya kini terjepit tubuhku dan<br />

Ibrahim.<br />

Mesin dihidupkan, dan dengan entakan kuat, mobil pun melesat<br />

sangat kencang.Sekelebatan aku melihat beberapa orang di POM bensin<br />

hanya melongo tanpa mampu menolong.<br />

Mobil melaju kencang di jalan yang agak lengang, membuat barangbarang<br />

bawaan kami, termasuk kamera video, handycam, tripod, laptop,<br />

dan lain-lain perangkat liputan kami, terguncang-guncang. Semuanya<br />

terjadi begitu cepat. Aku berharap ini hanya bagian dari mimpi tidurku.<br />

Kakiku serasa melayang,tubuhku seakan-akan tak lagi menempel di<br />

kursi.<br />

Mimpikah? Bukan!<br />

Walau perasaanku sulit menerima, otakku yang sudah terjaga terusmenerus<br />

meyakinkan, "Ini kenyataan, Mut, bukan mimpi!" Akhirnya, aku<br />

pasrah. "Inilah akhir hidupmu."<br />

Di tengah kepasrahanku, Ibrahim mencoba lagi menjelaskan bahwa<br />

kami wartawan Muslim dari Indonesia. Namun ketiga orang ini, dengan

tubuh ter guncang-guncang karena laju mobil tak keruan, tidak kalah<br />

sengit menjelaskan dalam bahasa Arab, entah apa. Suasana semakin<br />

tegang. Lagi-lagi usaha Ibrahim sia-sia belaka. Ini membuatku tidak mau<br />

lagi menghiraukan perdebatan mereka. Percuma. Kalau memang harus<br />

mati saat ini, aku mau mati dalam keadaan baik.<br />

Tanganku menggapai tas, merogoh buku Yasin 40 hari meninggalnya<br />

ayahku yang hari ini belum genap satu tahun wafat. Mungkin hari ini aku<br />

akan menyusulmu, Ayah.<br />

Lelaki di belakangku menodongkan senjata AK ke tubuhku. Mungkin<br />

dia menyangka aku merogoh tas untuk mengambil pistol atau senjata<br />

pembela diri. Nyaliku semakin ciut.<br />

Namun tiba-tiba Ibrahim berteriak, "Quran! Quran!" Telunjuknya<br />

mengarah ke buku Yasin di tanganku.<br />

Aku sendiri sadar betul bahwa dalam situasi ini tak ada yang bisa<br />

kulakukan kecuali berdoa. Tak kupedulikan lagi mereka yang terus<br />

menatapku. Kubuka buku dan kubaca Surat Yasin dalam hati. Tak<br />

kusangka, ketidakacuhanku rupanya membuat mereka melunak. Salah<br />

satu lelaki di jok depan menoleh dan berbicara padaku dengan nada<br />

suara yang lebih lembut.Ibrahim menerjemahkan,"Kami bukan pencuri.<br />

Kami Muslim. Kami tidak akan melukaimu." Benarkah? Mungkin bisa<br />

membaca rona kesangsian di wajahku, Ibrahim menambahkan, "Mereka<br />

adalah Mujahidin." Mujahidin? Apa urusannya dengan kami?<br />

Kuberanikan diri menatap lelaki yang tadi berbicara padaku. Sorot<br />

matanya kini tampak lebih lembut, bersahabat. Dari balik lilitan kafiyeh-nya<br />

yang melorot, sepertinya aku melihat senyuman yang tertahan di bibirnya.<br />

Dia menganggukkan kepala seolah-olah membenarkan Ibrahim. Entah<br />

kenapa aku menjadi yakin kembali. Mungkin Tuhan masih memberiku<br />

kesempatan hidup.<br />

Mataku memandang ke luar ketika iring-iringan tentara Amerika<br />

Serikat berpapasan dengan mobil kami.Iring-iringan yang sangat panjang.<br />

Puluhan tank, jip humvee, kendaraan antitank, dipenuhi tentara. Ketiga<br />

penangkap kami tampaknya tak menyangka bakal berpapasan dengan<br />

rombongan besar tentara Amerika. Wajah mereka kelihatan menegang.<br />

Terdengar kokangan senjata AK di belakangku. Ya Tuhan, kami akan<br />

diberondong puluhan tentara Amerika jika tiga /elaki ini nekat. Tiba-tiba,<br />

sopir membanting setir ke sebelah kanan, membuat posisi<br />

mobil terlempar dari ruas jalan. Untunglah gerakan itu tak membuat<br />

rombongan tentara curiga. Di depan dan belakang mobil kami memang<br />

banyak kendaraan lain yang juga memberikan jalan bagi iring-iringan<br />

serdadu itu.<br />

Setelah iring-iringan serdadu lewat, ketiga penangkap kami<br />

berdiskusi setengah berbisik. Sesaat kemudian, mereka menutup mata<br />

Ibrahim dengan kafiyeh. Punggung Ibrahim didorong sehingga posisi<br />

tubuhnya membungkuk. Lalu, giliran mata Budiyanto dililit. Dia juga<br />

dipaksa merunduk. Mungkin mereka khawatir kami akan berteriak<br />

meminta tolong saban berpapasan dengan kendaraan lain.<br />

Aku memandang ke arah lelaki di jok depan. Matanya seperti<br />

meyakinkan bahwa mereka tak akan mencelakaiku. Sempat kulirik jam<br />

tanganku, pukul 4 sore Waktu Indonesia Barat. Pukul 12 siang waktu Irak.<br />

Lalu, tiba-tiba mataku pun ditutup. Lelaki bersenjata di belakangku

melilitkan kafiyeh-nya. Kencang sekali, membuatku sulit bernapas.<br />

Tangannya menekan punggungku, memaksa tubuhku merunduk. Hanya<br />

deru mesin mobil yang kini kudengar, bersahutan dengan suara<br />

jantungku yang semakin kencang berdegup.<br />

Dunia kini benar-benar gelap.<br />

Inikah perjalanan menuju kematian?[]<br />

Bab 2<br />

Aku Benar-Benar Diculik<br />

HARI itu, Senin, 31 Januari 2DD5, aku agak terlambat tiba di kantor. Ini<br />

hari pertamaku muncul lagi di studio Metro TV Kedoya, Jakarta Barat,<br />

setelah dua pekan bertugas di Aceh, tepatnya di Meulaboh. Sepulang dari<br />

Aceh, aku sempatkan pergi ke Makassar, untuk menuntaskan urusan<br />

pensiunan almarhum ayah yang terbengkalai. Dan pagi itu, karena<br />

keberangkatan pesawatku dari Makassar tertunda, agak molor juga<br />

kedatanganku di Bandara Soekano-Hatta. Kemacetan Jakarta di awal<br />

pekan semakin menghambat kehadiranku di Kedoya.<br />

Suasana kantor ekstra sibuk. Sisa bencana tsunami yang<br />

meluluhlantakkan Aceh, 26 Desember 20 04, masih menjadi berita yang<br />

dinanti pemirsa. Dan, Metro TV adalah stasiun terdepan yang<br />

menayangkan informasi pasca bencana tsunami dari berbagai pelosok<br />

Aceh dan Nias. Lebih separuh kru redaksi Metro TV saat itu seperti pindah<br />

kantor ke berbagai daerah di Aceh yang diterjang tsunami: Banda Aceh,<br />

Meulaboh, Galang, dan Lhokseumawe. Itu berarti kurang 50 persen SDM<br />

yang tertinggal di<br />

kantor pusat harus bekerja ekstra keras. Tentu saja termasuk anchor<br />

(penyiar berita atau presenter) sepertiku, yang harus siap menjalani<br />

jadwal siaran panjang dalam sehari karena banyaknya program khusus<br />

tambahan selain program reguler yang ditayangkan. Kantor biasa<br />

menyebutnya "siaga satu".<br />

Setelah menyampaikan rangkaian informasi mengenai bencana<br />

tsunami di studio, aku mampir ke ruang redaksi, yang menjadi jantung<br />

sebuah media berita. Di sinilah semua berita diolah, dari bahan mentah<br />

menjadi materi siap tayang.Di ruang ini pula kebijakan-kebijakan penting<br />

redaksi dibahas. Juga, kalau tidak ingin ketinggalan isu dan rumpian<br />

aktual, wajib hukumnya menyambangi ruangan ini.<br />

"Horee, Meutya sudah balik. Mana oleh-oleh nya?"<br />

"Wah, kulitmu lebih manis, nih."<br />

Begitulah candaan teman-teman di redaksi menyambut rekan yang<br />

baru pulang tugas cukup lama di luar kota. Sepulang dari Aceh, kulit<br />

mukaku memang kersang terbakar. Maklumlah, selama di Aceh aku kerap<br />

masuk ke daerah terisolasi. Teunom dan PhangHa di Kabupaten Aceh<br />

Jaya, misalnya, luluh lantak sehingga tidak ada satu pun pohon rindang<br />

atau bangunan untukku berlindung dari sengatan matahari pantai yang<br />

terik. Saling canda masih berlanjut ketika lamat-lamat kudengar dari ruang<br />

Koordinator Liputan (Korlip), perbincangan soal kru yang akan mendapat<br />

tugas ke Irak. Ruangan Korlip adalah satu bagian kecil dari ruang redaksi<br />

yang lebih sibuk karena dari sanalah<br />

semua gerakan pasukan peliput alias reporter dan kontributor<br />

dikomandokan.Aku coba mencuri dengar sambil melanjutkan obrolan

dengan teman-teman. Kupikir, memang tidak berlebihan jika Metro TV<br />

mengirim tim untuk meliput pemilu Irak. Warga Irak tengah merayakan<br />

pesta demokrasi pertama setelah Saddam Hussein, pemimpin Irak<br />

selama hampir 24 tahun, jatuh. Juga, mengingat pemberitaan Metro TV<br />

mengenai Irak sebelumnya cukup intens, baik sebelum, selama, maupun<br />

setelah invasi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya.<br />

Dari ruangan kecil itu, kudengar namaku juga disebut-sebut. Rasa<br />

ingin tahu membuatku tak berpikir dua kali langsung menerobos ke ruang<br />

korlip. Beberapa koordinator liputan tengah berembuk. Kulihat juga<br />

Budiyanto, koordinator juru kamera Metro TV yang beberapa kali ditugasi<br />

bersamaku. Penugasan kami terakhir adalah November 2004, meliput<br />

amnesti atau pengampunan yang diberikan pemerintah Malaysia kepada<br />

para tenaga kerja ilegal, termasuk dari Indonesia. Peliputan kami selama<br />

hampir satu bulan di Malaysia itu dinilai cukup sukses oleh Metro TV.<br />

"Lah, ini kebetulan ada Meutya, dia kan mahir berbahasa Inggris," ujar<br />

Budiyanto dengan logat Jawanya yang medok, sambil tersenyum ke<br />

arahku.<br />

"Ada apa sih, Mas, kok seru sekali ngobrolnya?" tanyaku.<br />

Selain Budiyanto, ada juga Dadi R. Sumaat-madja, Wakil Kepala<br />

Peliputan, dan Irfan Maulana, Koordinator Liputan.<br />

"Ada rencana penugasan ke Irak. Kalau jadi, harus berangkat<br />

secepatnya, biar tidak kehilangan momentum," kata Budiyanto. Dia<br />

menjelaskan, kalau tidak pergi segera, lebih baik rencana penugasan<br />

dibatalkan saja.<br />

"Apa saja yang perlu disiapkan, Bud? Kita tidak punya banyak waktu.<br />

Bagaimana dengan visa?" tanya Dadi.<br />

Budiyanto memang sudah dua kali meliput di Irak. Pertama, ketika<br />

sebelum invasi militer Amerika Serikat, dan kedua sesaat setelah<br />

Saddam jatuh.<br />

"Setahu saya, dua tahun lalu kita bisa minta visa on arrival ke<br />

Yordania. Paling tidak, masuk dulu ke Yordan. Urusan visa Irak kita<br />

pikirkan nanti. Yang penting berangkat dulu." Budiyanto menegaskan<br />

kemungkinan untuk mengejar waktu. Yordania merupakan negara<br />

tetangga Irak yang berbatasan langsung dan terbilang aman.<br />

Aku memilih tidak banyak bicara.<br />

"Baik, kita akan segera rapat soal jadi tidaknya berangkat, dan siapa<br />

yang akan ditugaskan. Kita masih tunggu Don." Dadi menyebut nama Don<br />

Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Metro TV.<br />

Keluar dari ruangan kecil itu, aku tersenyum. Asyik juga kalau aku<br />

yang dipilih. Tetapi, kutepis pikiran itu karena aku tak mau berharap<br />

banyak. Lagi pula, aku belum cukup istirahat sejak kembali dari Meulaboh.<br />

Bayangan kehancuran Kota Meulaboh, bau kematian, dan sosok Yundha,<br />

bocah berusia empat tahun yang kehilangan ayah ibunya, masih melekat<br />

dalam ingatanku. Hampir setiap sore sepulang<br />

liputan di sana, aku bermain bersama Yundha. Kebetulan kami<br />

sama-sama mengungsi di Kompi C, satu-satunya markas TNI di<br />

Meulaboh yang lolos dari terjangan tsunami. Aku ingat betul mimik muka<br />

Yundha, senyumnya yang tertahan, dan sorot matanya yang kosong tetapi<br />

masih sanggup membelalak senang ketika disodori susu kotak dari<br />

bantuan kemanusiaan.

Aku melenggang ke ruang presenter. Di sini biasanya aku dan temanteman<br />

presenter mendiskusikan beragam topik, mulai dari pemberitaan<br />

yang tengah aktual, urusan jadwal siaran, hingga resto ran-restoran enak<br />

dan murah sekitar kawasan Kedoya, yang akan jadi sasaran makan siang<br />

kami berikutnya.Koordinator Presenter, Usi Karundeng,sibuk memelototi<br />

jadwal siaran presenter. Raut mukanya agak muram hari itu. Segera<br />

kutebak artinya: akan ada seorang presenter yang mendapat tugas "ke<br />

luar"ke luar kota atau ke luar negeri sehingga dia harus merombak ulang<br />

jadwal yang sudah puluhan kali dirombaknya.Menyadari<br />

kedatanganku,Usi membalik ke arahku.<br />

"Nah, ini Meutya. Kamu siap-siap berangkat ke Irak, yah."<br />

"Ke Irak, Mbak? Ada apa?" Aku pura-pura tidak tahu agar dia<br />

memberikan penjelasan lebih terperinci.<br />

"Kan lagi pemilu, Muti. Kita sudah terlambat, kamu harus segera<br />

berangkat."<br />

"Segera? Kapan?" Raut mukaku sedikit memprotes penugasan<br />

dadakan itu, tetapi tak bisa kututupi,<br />

semangatku muncul seketika.<br />

"Ehm, mungkin malam ini. Tetapi, kamu koordinasi sama Korlip, yah,"<br />

jawab Usi.<br />

"Hah, malam ini? Berapa lama, Mbak?" Walau bersemangat, aku<br />

terkejut harus berangkat malam itu juga. Padahal, waktu sudah<br />

menunjukkan pukul 1 siang. Otakku langsung berhitung: perjalanan ke<br />

rumahku saja di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, paling cepat satu<br />

jam. Belum lagi mengepak baju dan perlengkapan liputan. Ini berarti aku<br />

hanya bisa meluangkan maksimum dua jam untuk mempersiapkan<br />

segala materi yang berhubungan dengan Irak.<br />

"Satu minggu, Muti. Tetapi, kamu siap-siaplah untuk dua minggu."<br />

Senyuman Usi mengingatkanku pada penugasan di Aceh yang<br />

rencananya hanya satu minggu, tetapi kenyataannya molor hingga dua<br />

minggu.<br />

"Ini Irak, lho, Mbak. Harus pasti, satu atau dua minggu?" Aku<br />

memikirkan berapa banyak pakaian yang harus kubawa karena siapa tahu<br />

tidak ada laundry di hotel Irak yang masih porak-poranda.<br />

"Oke, Mut, gini aja deh. Kamu segera pastikan semuanya sama<br />

Claudius dan Dadi," Usi menyebutkan nama Kepala Divisi Peliputan Metro<br />

TV, Claudius Boekan, dan wakilnya, Dadi R. Suraatmadja.Kibasan<br />

tangannya mengisyaratkan agar aku segera pergi ke ruang redaksi.<br />

Belum sampai kakiku di ruang redaksi, telepon selulerku berdering.<br />

Nama "Dadi RS" tertera di layar telepon.<br />

"Siang, Mut. Rapat memutuskan kamu yang kita pilih berangkat ke Irak<br />

bersama Budiyanto. Sekretariat Redaksi sekarang sedang<br />

mengusahakan tiket untuk berangkat malam ini juga."<br />

"Mas, ini Irak, lho. Bukan Bogor. Apa harus berangkat malam ini juga?<br />

Tidak bisa besok?"<br />

"Tidak bisa, Mut. Proses pemilu sudah berjalan. Maaf, tetapi kita harus<br />

mengejar waktu. O ya, satu hal lagi. Saya cuma mau sampaikan bahwa<br />

kamu kita pilih dengan pertimbangan peliputan kamu di Aceh<br />

menunjukkan kamu tough, energi kamu seperti tiada habisnya, dan lobi<br />

kamu bagus. Harapan kita, di Irak kamu bisa melakukan hal yang sama."

Ucapan Dadi membuatku terdiam. Haruskah kuterima sebagai pujian,<br />

atau malah beban berat? Kantor berharap peliputan di Irak harus lebih<br />

baik, atau paling tidak sebanding dengan peliputanku di Aceh. Padahal,<br />

medannya sangat berbeda.<br />

"Oke, Mas," jawabku pendek. Ucapan Dadi tadi membuatku kesulitan<br />

merangkai kata-kata lain.<br />

Di ruang Koordinator Liputan, aku berdiskusi untuk mematangkan<br />

target dan strategi peliputan di Irak bersama Claudius, Dadi, dan Irfan.<br />

Budiyanto, camera person yang ditugasi menyertaiku, sibuk<br />

mempersiapkan peralatan di ruang camstore. Claudius dan Dadi<br />

menegaskan, satu yang harus terpenuhi dari penugasanku: menjawab<br />

keingintahuan masyarakat Indonesia tentang pemilu bebas pertama di<br />

Irak setelah Saddam Hussein tumbang.<br />

Keingintahuan masyarakat! Tugas seorang jurnalis untuk<br />

memenuhinya. Itulah kalimat kunci<br />

yang menggerakkanku untuk melangkah tanpa ragu ke medan tersulit<br />

sekalipun. Itu pula yang membuatku menerima penugasan ini dengan<br />

senang hati. Keyakinan dan rasa percaya diriku memuncak saat itu.<br />

Ucapan Dadi di telepon pun kuanggap sebagai tantangan yang harus<br />

kupenuhi. Ini awal yang baik. Dilengkapi dengan persiapan dan strategi<br />

peliputan yang matang, termasuk meminta tim riset redaksi untuk<br />

mencarikan segala informasi menyangkut Irak, tentu semuanya akan<br />

berjalan lancar dan baik -baik saja.<br />

* * *<br />

LANCAR dan baik-baik saja? Sungguh, peristiwa yang kini kualami,<br />

jangankan terbahas dalam diskusi kami di Kedoya, terlintas di benakku<br />

pun tidak pernah.<br />

Mobil GMC yang membawa kami tiba-tiba berhenti. Entah di mana aku<br />

sekarang. Mataku masih tertutup kafiyeh. Sepanjang perjalanan tadi,<br />

sambil berdoa kucoba mengikuti gerakan mobil. Kuhitung berapa kali<br />

mobil belok kanan, berapa kali belok kiri. Tetapi akhirnya, aku menyerah.<br />

Aku tak mampu menghitung lagi. Sebab, sang sopir cukup cerdas,<br />

melajukan kendaraan kami dengan zig-zag. Padahal yang kukenal,<br />

jalanan di Irak jarang yang berkelok-kelok seperti itu.<br />

Lagi pula, konsentrasiku buyar karena kaki kananku mulai kram dan<br />

terasa sangat sakit. Pasti karena sepanjang perjalanan posisi tubuhku<br />

merunduk<br />

sehingga harus banyak bertumpu pada kaki yang tertekuk.<br />

Sesekali kudengar rintihan Budi. Pasti dia pun sangat tersiksa. Aku sudah<br />

membayangkan banyak risiko yang akan dihadapi dalam peliputan di Irak.<br />

Tetapi, penderitaan seperti ini tak pernah terlintas!<br />

Mesin mobil dimatikan. Aku tak kuat lagi menahan kram yang luar<br />

biasa di kaki. Tetapi, aku masih bisa merasakan jemari tangan melucuti<br />

ikatan kafiyeh di kepalaku. Pasti tangan lelaki di belakangku. Meskipun<br />

belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan cahaya terang setelah<br />

sekian lama terbenam dalam gelap, mataku bisa melihat letak jarum jam<br />

tanganku. Itulah yang pertama kali kulakukan setelah mataku terlepas dari<br />

lilitan kafiyeh. Pukul 6 sore WIB. Berarti persis dua jam kami menempuh<br />

perjalanan dengan mata tertutup. Percuma aku menerka di mana posisi<br />

keberadaan kami kini.

Pukul 6 sore WIB!<br />

Mestinya saat ini aku menyampaikan laporan untuk Metro Hari Ini.<br />

Kantor memang mengharuskanku muncul di layar melaporkan hasil<br />

liputan Irak setidaknya satu kali sehari, pada program Metro Hari Ini (MHI).<br />

Untuk program yang tayang pada prime time ini, beberapa kali aku<br />

melaporkan secara live dari studio Associated Press Television Nets-work<br />

(APTN) di Bagdad.<br />

Biasanya, menjelang pukul 6 sore WIB, produser MHI sibuk<br />

meneleponku untuk memastikan materi apa saja yang akan kulaporkan.<br />

Sesungguhnya<br />

kemunculanku di layar tidak hanya mewartakan kondisi terkini Irak<br />

kepada pemirsa di Indonesia. Tampilanku juga sekaligus meyakinkan<br />

pada keluarga dan kerabatku bahwa aku baik-baik saja. Dan sore ini, aku<br />

tidak muncul menyapa mereka.<br />

Tahukah mereka bahwa aku tengah menghadapi masalah? Tahukah<br />

mereka saat ini hidupku di ujung tanduk?<br />

Mesin mobil telah dimatikan, tetapi para penculik belum<br />

membolehkan kami turun. Posisiku pun masih merunduk, tak berani<br />

memandang ke luar.Dua lelaki yang duduk di jok depan sudah turun. Aku<br />

bisa mendengar percakapan mereka, seperti tengah membahas dan<br />

mempersiapkan sesuatu. Apa yang akan mereka /akukan pada kami?<br />

Siapa yang dapat menolongku? Budi dan Ibrahim sama tak berdayanya<br />

denganku. Moncong senjata milik lelaki di jok belakang masih mengarah<br />

ke kepala kami.<br />

Kami tak mampu berbuat apa-apa. Mengharapkan bantuan datang<br />

dari luar rasanya mustahil.Aku menyesal tak mengontak Muhammad<br />

Nasser, guide kami di Bagdad, untuk mengabarkan bahwa kami akan<br />

kembali ke Bagdad. Mister Wail, sopir kami di Bagdad, juga pasti tak bakal<br />

menunggu, dan tak akan bertanya-tanya kenapa kami belum juga tiba di<br />

sana karena aku tak mengabarinya. Jadi, siapa yang bakal menyadari<br />

kami menghilang? Satu-satunya harapan adalah kantorku di Kedoya.<br />

Hanya mereka yang tahu persis posisi terakhir kami.<br />

Tetapi, tahukah mereka apa yang tengah kualami?<br />

Aku yakin tidak. Sebab, korlip dan produser di Kedoya sudah tahu<br />

bahwa sore ini aku tidak akan muncul di layar. Bukan karena aku tengah<br />

"menghadapi masalah" ini, melainkan karena mereka sudah kukabari<br />

bahwa aku tengah dalam perjalanan darat dari Amman, Ibu Kota Yordania,<br />

ke Bagdad. Ya, pukul 2.30 dini hari, aku dan Budiyanto bertolak dari<br />

Amman dengan menyewa mobil GMC milik Ibrahim. Sekitar pukul 7 pagi,<br />

kami tiba di perbatasan Yoda nia-Irak. Ini kali kedua kami memasuki Irak<br />

melalui perbatasan ini. Dua belas hari sebelumnya, kami juga menembus<br />

Irak melalui perbatasan yang sama.<br />

Seperti yang sudah kuduga, persoalan di pos imigrasi cukup rumit.<br />

Alasannya sama dengan ketika kami masuk sebelumnya, yakni ada travel<br />

ban untuk warga negara Indonesia, yang dilarang pergi ke Irak karena<br />

pemerintah tidak menjamin keselamatan mereka setelah kedutaan<br />

Indonesia untuk Irak ditarik sejak invasi tahun 2003.<br />

Namun, persoalan kali ini lebih rumit karena kepala imigrasi<br />

mempertanyakan alasan kami masuk kembali ke Irak dalam waktu<br />

singkat. Meski begitu, dia tetap ramah menyambut kami yang sudah

dikenalnya 12 hari lalu, dengan menyuguhkan chai, teh khas Irak, di<br />

ruangannya. Setelah memaklumi penjelasanku kenapa kembali ke<br />

Bagdad, dia pun menandatangani surat izin, bertepatan dengan ketika<br />

chai di gelas kecil itu sudah habis kuseruput.<br />

Perjalanan berlanjut dari perbatasan menuju Bagdad. Biasanya, tak<br />

jauh dari perbatasan, sinyal GSM akan hilang. Karenanya kusempatkan<br />

mengirim<br />

pesan singkat, SMS, kepada keluarga dan teman-teman. Sudah<br />

menjadi kebiasaanku setiap meliput di daerah konflik, memohon maaf<br />

dan doa kepada kerabat terdekat. Aku secara khusus menelepon mamaku.<br />

"Halo Mama, ini baru masuk perbatasan Irak menuju Bagdad.<br />

Paling lama lima jam lagi sampai. Nanti dikabari lagi kalau sudah di<br />

Bagdad, insya Allah."<br />

Ke nomor ponsel Koordinator Liputan, kukabar-kan posisi kami saat<br />

itu, dan perkiraan tiba di Bagdad sore hari Waktu Indonesia Barat. Kutulis<br />

pula bahwa selama perjalanan, kemungkinan banyak daerah tak bersinyal<br />

bakal kulewati sehingga akan sulit mereka menghubungi kami. Setelah<br />

mengirimkan semua SMS itu, aku merasa lebih siap masuk kembali ke<br />

Irak. Kurebahkan kepala pada tas di sampingku sebagai bantal. Aku<br />

memang paling mudah tidur di perjalanan walau dalam suasana tegang<br />

sekalipun. Sebelum lelap, sempat kuberharap, ketika membuka mata<br />

nanti, kami sudah tiba di Bagdad.<br />

Ternyata harapan itu tak kesampaian. Teriakan Budi dan entakan<br />

tangannya pada tasku membuatku kaget. Lalu, peristiwa demi peristiwa<br />

yang tak pernah kubayangkan itu terjadi dalam sekejap, bermula di POM<br />

bensin. Tiga lelaki menghardik meminta paspor, memaksa masuk ke<br />

dalam mobil, menodongkan moncong senjata AK, menutup mata kami,<br />

dan melarikan mobil kami entah ke mana.<br />

Sebelum mata kami ditutup, Ibrahim menjelaskan bahwa tiga lelaki<br />

ini adalah anggota Mujahidin. Setahuku, itulah kelompok gerilyawan yang<br />

dijuluki<br />

pemerintah Amerika Serikat sebagai pemberontak, dan biasa<br />

meledakkan kawasan-kawasan tertentu di Irak, terutama Bagdad, dengan<br />

bom mobil. Baru beberapa hari lalu, aku meliput peristiwa ledakan bom<br />

mobil di Bagdad. Dan kini, aku bersama kelompok pelakunya?<br />

Mungkinkah mereka akan menggunakan mobil ini untuk bom bunuh diri,<br />

lengkap dengan kami di dalamnya? Rasanya tak mungkin bom bunuh diri<br />

dilakukan beramai-ramai. Setidaknya, yang kutahu, belum pernah terjadi.<br />

Otakku terus bekerja ketika mataku hanya bisa melihat kegelapan.<br />

Boleh jadi mereka hanyalah para perampok yang dikenal di Irak sebagai<br />

Ali Baba, yang menculik orang asing demi uang. Mereka melakukannya<br />

karena tak lagi memiliki pekerjaan, akibat po rak-porandanya ekonomi Irak<br />

pasca-invasi. Tetapi, kenapa kami harus dibawa ke sebuah tempat entah<br />

di mana? Kenapa mereka tak mengambil saja uang dan barang bawaan<br />

kami, lalu membiarkan kami pergi? Mungkinkah mereka kelompok<br />

perlawanan anti-Amerika Serikat dan sekutunya, yang biasa menculik<br />

orang asing di Irak, dan memenggal leher sanderanya kalau tuntutan<br />

mereka tak dipenuhi? Aku akan mati dipenggal?<br />

* * *<br />

RASA sakit dan kejang di kakiku belum pulih. Kulirik Budiyanto.

Wajahnya meringis. Pasti dia juga merasakan kejang dan sakit luar biasa<br />

di kakinya yang tertekuk dan menahan beban tubuhnya selama<br />

dua jam.<br />

Lelaki di belakangku memberikan isyarat dengan senjata yang<br />

digerakkan kedua tangannya, meminta kami turun dari mobil yang<br />

pintunya telah terbuka. Wajahnya yang tak lagi tertutup kafiyeh sangat tidak<br />

bersahabat, berbeda sekali dengan lelaki yang tadi duduk di jok depan.<br />

Tertatih kakiku menjejak tanah. Bukan tanah ternyata, melainkan pasir.<br />

Kulihat butiran-butirannya seperti kebanyakan pasir pantai yang biasa<br />

kunikmati selagi liburan, hanya bentuknya lebih besar-besar dan kasar.<br />

Namun, ketika mataku menyapu sekeliling, aku terpana. Kamu tidak<br />

sedang menikmati iiburan di pantai, Meutya! Ini gurun!<br />

Ya, ini gurun pasir. Ke arah mana pun mata memandang, hanya<br />

lautan pasir kelabu yang tampak. Tidak ada rumah, pepohonan, tidak juga<br />

makhluk hidup lain, kecuali kami berenam. Mengapa kami dibawa ke sini?<br />

Kalaupun benar kami diculik, setahuku dari tayangan-tayangan televisi<br />

dan dari berbagai pemberitaan yang pernah kubaca, para sandera<br />

biasanya ditempatkan di dalam rumah atau di gedung terbengkalai, bukan<br />

di gurun pasir seperti ini.<br />

Keringat mengucur dari dahiku.Sekujur tubuhku juga mulai basah.<br />

Padahal, sebenarnya,cuaca siang hari saat Irak memasuki akhir musim<br />

dingin sama sekali tidak menyengat. Namun, rasa takutku mendorong<br />

keringat dingin itu keluar melalui pori-pori kulit. Apakah tiga lelaki ini akan<br />

mendirikan tenda tempat kami terteduh?<br />

Ternyata tidak. Mataku menumbuk sebuah gua<br />

kecil yang letaknya agak menjorok ke bawah. Aku benar-benar diculik!<br />

Aku disandera!<br />

Aku makin yakin kami bakal disekap dalam gua ketika tiga lelaki itu<br />

masuk ke gua tersebut. Sepertinya mereka tidak khawatir membiarkan<br />

kami di luar. Lagi pula, akan lari ke mana kami karena, sejauh mata<br />

memandang, yang tampak hanya gurun pasir. Gurun kelabu yang<br />

kekuningan karena tersiram cahaya matahari. Melarikan diri malah bisa<br />

mati konyol.<br />

Toh, meskipun rasa takut tak bisa kutepis, otakku terus meyakinkan<br />

diriku untuk tetap tenang. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak boleh salah<br />

langkah. Jangan mengumbar emosi, lawanlah dengan diplomasi!<br />

Kulirik layar ponsel. Tidak ada sinyal. Meskipun sudah kuduga<br />

sebelumnya, aku tetap berharap sinyal ponselku muncul, tetapi satu titik<br />

pun tak apa. Aku ingin mengirim SMS ke Kedoya: "Kami Diculik!" Aku juga<br />

ingin meminta mamaku mendoakan kesela-matanku. Tentu saja aku tak<br />

bakal mengabarinya bahwa aku diculik. Aku tak ingin membuatnya<br />

bersedih. Aku hanya ingin minta doa. Itu saja.<br />

Dua jam aku, Budi, dan Ibrahim hanya bisa diam. Padahal, biasanya<br />

kami tak pernah berhenti mengoceh hingga rasa kantuk mendera.<br />

Terutama Budi, selalu saja ada kisah lucu yang meluncur dari mulutnya.<br />

Tetapi dalam suasana mencekam seperti ini, kami memilih tak bicara.<br />

Lagi pula, kami khawatir para penculik akan salah mengerti jika aku dan<br />

Budi berbicara dalam bahasa Indonesia. Dengan Ibrahim, aku juga tak<br />

bicara. Aku yakin tiga lelaki itu tak<br />

mengerti bahasa Inggris, bahasa sehari-hariku dengan Ibrahim.

Namun, ketika tiga lelaki itu masuk ke gua, aku mencuri kesempatan<br />

untuk bertanya kepada Ibrahim, "Di mana kita?"<br />

Setelah melirik ke dalam gua dan merasa aman, Ibrahim<br />

menjelaskan, "POM bensin tempat kita diciduk tadi adalah Ramadi, tetapi<br />

sekarang entah di mana. Mungkin antara Ramadi dan Fallujah."<br />

Mendengar penjelasannya, tubuhku semakin lemas. Kalau dugaan<br />

Ibrahim benar, berarti kami berada tepat di zona pertempuran antara<br />

gerilyawan Irak dan tentara koalisi. Aku langsung teringat riset yang<br />

kukumpulkan bersama tim Metro TV sebelum berangkat. Ramadi dan<br />

Fallujah adalah basis perlawanan kelompok gerilyawan, yang masuk<br />

dalam wilayah segitiga Sunni setelah Bagdad. Hampir seluruh warga di<br />

wilayah ini antipendudukan.Dua wilayah ini digempur habis-habisan<br />

tentara koalisi ketika menginvasi Irak tahun 2003. Tak mengherankan<br />

kalau gerakan perlawanan tumbuh subur di sini. Pertempuran masih<br />

kerap meletus, tak peduli siang atau malam.<br />

Ya Allah, apakah mereka menjadikan kami sebagai tameng?<br />

Jika pertempuran pecah, tubuhku akan jadi sasaran empuk<br />

berondongan peluru dari dua sisi berlawanan. []<br />

Bab 3<br />

Gua Terpencil di Tengah Gurun<br />

AKU masih tak bisa memercayai peristiwa yang tengah kami jalani.<br />

Bukan untuk menjalani ini aku jauh-jauh datang ke Irak. Dua belas hari<br />

lalu, tanggal 3 Februari, aku dan Budi bertolak dari Amman ke Bagdad<br />

bersama Ibrahim, melalui rute yang sama. Tak ada masalah di<br />

perjalanan. Ibrahim memang harus menyiapkan uang recehan untuk<br />

diberikan kepada orang-orang yang kerap menghentikan mobil kami<br />

sepanjang perjalanan.<br />

"Ini salah satu akibat buruk invasi," kata Ibrahim menjelaskan<br />

fenomena baru itu.<br />

Aku maklum. Toh di Jakarta juga banyak "polisi cepe" di<br />

persimpangan jalan, padahal tidak sedang mengalami darurat perang.<br />

Di Bagdad, kami menyewa dua kamar di hotel yang tidak terlalu<br />

besar, Coral Palace. Wartawan asing umumnya lebih memilih Hotel<br />

Palestine, yang berada di kawasan green zone atau zona hijau. Kawasan<br />

ini dianggap lebih aman karena dijaga ketat pasukan pendudukan. Tetapi,<br />

sebenarnya tidak bisa dibilang aman benar. Sebab,ternyata serangan<br />

bom bunuh diri oleh gerilyawan Irak justru lebih sering<br />

diarahkan ke kawasan yang konsentrasi pasukan pendudukannya<br />

tinggi, seperti green zone. Itu juga salah satu alasan kenapa kami memilih<br />

tinggal di Coral Palace, yang terletak di kawasan red zone atau zona<br />

merah. Di hotel ini pula, Budi menginap ketika pertama kali meliput Irak<br />

saat invasi baru berlangsung dua tahun lalu.<br />

Kami menyewa Muhammad Nasser, yang sebelumnya juga<br />

membantu Budi sebagai penerjemah, sekaligus guide untuk menembus<br />

akses ke kelompok Sunni. Nasser adalah seorang Muslim Sunni Irak. Dia<br />

selalu mencoba menjelaskan secara objektif berbagai informasi tentang<br />

Irak. Tetapi, dia tak bisa menyembunyikan keberpihakannya kepada<br />

mantan Presiden Saddam Hussein. Dalam kondisi tak menentu di Irak,<br />

Nasser paham betul risiko yang mengancamnya sebagai guide wartawan<br />

asing.

"Tapi saya harus menghidupi keluarga," kata Nasser, yang juga sopir<br />

KBRI di Bagdad.<br />

Dia memang kehilangan pekerjaan setelah kantor Kedutaan<br />

Indonesia ditutup pasca-invasi. Kami membayar Nasser 80 dolar Amerika<br />

per hari. Angka yang lumayan besar sebenarnya jika dalam kondisi damai.<br />

Untuk kendaraan liputan, kami menyewa mobil seorang lelaki tua yang<br />

mengerti bahasa Inggris dan biasa kami panggil Mister Wail. Entah apa<br />

merek sedan tua berwarna abu-abu milik Mister Wail karena bagian<br />

tulisan mereknya sudah dipereteli. Harga sewanya 50 dolar per hari,<br />

termasuk bensin.<br />

Selama meliput, aku merasakan suasana mencekam di Bagdad.<br />

Kota ini tampak seperti kota tua<br />

yang terbengkalai. Jalan-jalannya sebenarnya lebar dan sangat baik<br />

kualitasnya, tetapi sayang di beberapa ruas jalan utama kadang tampak<br />

lubang besar bekas serangan roket atau bom.Jembatan-jembatan layang<br />

yang tidak terkena serangan masih terlihat kukuh. Rambu-rambu lalu<br />

lintas penunjuk jalan terpampang sangat besar dan bagus.<br />

Dibandingkan dengan Jakarta, langit Bagdad sesungguhnya tampak<br />

begitu biru dan indah, tidak ada polusi, tidak ada asap. Walau hati tertekan<br />

dengan kondisi kota, setidaknya kami bisa menghirup udara bersih dan<br />

sejuk.<br />

Tidak banyak orang berlalu-lalang kalau tidak ada kepentingan yang<br />

mendesak. Jarang sekali ada yang keluar sekadar untuk "jalan-jalan"<br />

sore. Kebanyakan orang memilih untuk tinggal di rumah agar lebih aman.<br />

Pernah sore hari, aku dan Budi mencoba mampir di sebuah kedai kopi di<br />

daerah pusat kota, sayangnya pemilik kafe hanya mau membuka toko dari<br />

pagi sampai usai makan siang. Dia tidak berani buka sampai sore, kami<br />

pun terpaksa kecewa. Banyak lagi toko lain yang seperti itu. Walau tetap<br />

buka, mereka membatasi diri dengan waktu dan melihat situasi. Kalau<br />

merasa tidak aman, mereka akan tutup semau mereka.<br />

Gerakan perlawanan secara sporadis terhadap pasukan koalisi<br />

masih membara. Pelaksanaan pemilu juga menambah ketegangan itu.<br />

Maklumlah, selama ratusan tahun, kelompok Sunni, yang jumlahnya<br />

hanya 30 persen, memegang kendali kekuasaan politik. Kini, dengan<br />

pemilu demokratis pertama, diyakini<br />

dominasi mereka akan rontok oleh kelompok Syiah yang jumlahnya<br />

mencapai 60 persen di Irak.<br />

Meliput di Irak juga selalu diwarnai kejutan. Pengalaman hari<br />

pertama, misalnya,membuatku tersentak. Lewat tengah hari waktu itu.<br />

Kami tengah menuju Hotel Al-Rasyid, tempat Komisi Pemilihan umum<br />

Irak bermarkas, ketika tiba-tiba mobil kami dihentikan dan dikepung kirakira<br />

sepuluh orang berjaket hitam. Raut wajah mereka penuh amarah, dan<br />

tangan kanan mereka menodongkan pistol. Mereka berteriak dalam<br />

bahasa Arab, memaksa kami keluar dari mobil. Salah seorang dari<br />

mereka yang bertubuh jangkung mengunci leher Budi dengan tangan<br />

kanannya dan menekankan pistol ke pinggang Budi dengan tangan<br />

kirinya. Budi digiring entah ke mana. Aku bergegas mencoba<br />

menyusulnya, tetapi seorang dari mereka menghentikan langkahku<br />

dengan tangan kanan yang terus mengarahkan moncong pistol.<br />

"Jangan khawatir, mereka tidak akan membunuh Budi. Hanya

memeriksa," kata Mister Wail. Kenapa harus menodongkan pistol?<br />

Kira-kira dua puluh menit kemudian,Budi dikembalikan. Rupanya,<br />

kami tidak sengaja melewati salah satu pos rahasia pasukan koalisi.<br />

Ketika mobil kami melintas, Budi tengah mengambil gambar suasana<br />

jalanan dari dalam mobil. Menakjubkan! Berarti mereka memonitor gerakgerik<br />

setiap pengendara yang melintas. Padahal, jarak antara pos rahasia<br />

dan jalan raya cukup jauh, dan mobil kami sedang melaju.<br />

"Mereka curiga kalian mata-mata," kata Mister Wail, menjelaskan<br />

kenapa Budi diperiksa.<br />

Menurut Budi, dia diperiksa di pos tersebut. Letaknya masuk gang<br />

sehingga cukup tersembunyi. Luas bangunan dari beton itu hanya 1x1<br />

meter, dan tingginya tiga meter. Oleh orang-orang Irak tak berseragam itu,<br />

Budi diinterogasi dan diminta memutar gambar yang telah dia rekam<br />

sepanjang hari itu. Mereka ingin memastikan tidak ada gambar pos di<br />

kamera kami.Menurut Budi, wajah mereka tampak kesal karena ada<br />

adegan pasukan sipil Irak turun dari mobil jip yang terekam kamera.<br />

Mereka memanggil serdadu Amerika, yang juga meminta rekaman<br />

tersebut diputar ulang. Mereka minta adegan itu dihapus.<br />

"Selama kuputar ulang, ujung senjata laras panjang AK-47 tak pernah<br />

lepas dari leherku. Blendes, untung nggak ada gambar pos yang<br />

terekam." Budi masih mencoba bercanda, padahal ketegangan belum<br />

sirna dari wajahnya.<br />

Setelah itu, pada hari yang sama, terjadi pengalaman serupa. Saat itu<br />

Budi sedang memasang tripod di pembatas jalan utama kota, dekat<br />

Kedutaan Amerika Serikat. Kami ingin merekam suasana Bagdad yang<br />

porak-poranda. Ketika Budi baru saja menempatkan kamera di atas<br />

tripod, terdengar teriakan menghardik dari arah kedutaan. Kali ini da-nlam<br />

bahasa Inggris.<br />

"Stop shooting! Stop shooting!" Dua senjata laras panjang mengarah<br />

ke tubuh kami.<br />

Apa lagi ini? Dari kejauhan, kulihat tangan<br />

Nasser dan Mister Wail memberi isyarat agar kami segera kembali ke<br />

mobil.<br />

Namun, kudengar teriakan lain: "Don't move!"<br />

Komandan jaga kedutaan berlari ke arah kami. Dia kemudian<br />

meminta Budi memutar ulang rekaman gambar. Rupanya dia tak<br />

memercayai penjelasanku bahwa kami tak mengambil gambar kedutaan.<br />

Kali ini sikapnya lebih sopan ketimbang sepuluh lelaki Irak tak<br />

berseragam tadi. Dia pun meminta maaf sebelum mempersilakan kami<br />

berlalu.<br />

Baru beberapa jam di Irak, dua kali aku ditodong senjata! Bagaimana<br />

dengan warga Irak yang sudah menjalani kepahitan akibat invasi selama<br />

hampir dua tahun? Tak mengherankan kalau Nasser sering mengeluh<br />

hidup tertekan.<br />

Pengalaman itu membuat kami harus lebih hati-hati. Tetapi, tentu<br />

saja sikap itu menyiksa Budi. Dia tak bisa bebas merekam gambar.<br />

Bagaimana mau merekam gambar, baru memasang tripod saja sudah<br />

dibidik senjata.Padahal, gambar adalah modal utama laporan televisi.<br />

Budi mengaku liputan di Irak kali ini jauh lebih sulit dibandingkan tahun<br />

2003. Saat itu, wartawan masih bisa memetakan zona tempur atau

attlefield, dan masih ada wilayah yang aman.<br />

Betul kata Budi. Saat ini semua wilayah adalah zona tempur.<br />

Gerilyawan dapat meledakkan bom di mana saja. Tentara koalisi juga<br />

bisa melepas tembakan di mana saja karena merasa terancam.<br />

Itulah alasan kenapa pengamanan di kawasan zona hijau sangat<br />

ketat dan merepotkan. Itu kualami ketika membuat kartu identitas<br />

wartawan atau<br />

ID card khusus yang dikeluarkan seksi penerangan tentara koalisi,<br />

pada hari kedua liputan kami. ID ini penting kami miliki guna<br />

mempermudah masuk ke kawasan yang dijaga pasukan pendudukan.<br />

Tanda pengenal wartawan ini dikeluarkan di Hotel Al-Rasyid, Markas<br />

Komando Pasukan Koalisi. Untuk memasuki markas ini, seseorang<br />

harus melewati tujuh atau delapan lapis pos jaga. Aku tak ingat secara<br />

tepat. Di bagian paling luar, ada pos yang dijaga tentara dan polisi Irak. Di<br />

lapis-lapis berikutnya, pos dijaga pasukan koalisi dari negara-negara Asia<br />

yang mengirimkan tentaranya, seperti Korea Selatan dan Jepang. Barulah<br />

di lapis terdalam, kulihat pos dijaga tentara kulit putih.<br />

Pemeriksaan di setiap pos pun berbeda-beda. Ada pos pemeriksaan<br />

tas dan tubuh. Perempuan sepertiku akan digeledah oleh petugas<br />

perempuan. Pemeriksaan berlangsung cermat, bahkan kotak kosmetikku<br />

pun dibuka satu per satu. Ada juga pos yang pemeriksaannya dibantu<br />

anjing pelacak. Tas yang kami bawa diletakkan di lantai dan diendus<br />

anjing selama beberapa saat. Di pos lainnya, dilakukan tes tingkat<br />

keasaman, menggunakan kertas lakmus untuk mengukur Ph yang<br />

dimasukkan ke tas kami. Ada juga pos pemeriksaan alat elektronik.<br />

Telepon seluler dibuka, baterai dan casingnya dipisahkan. Adapun<br />

telepon berkamera harus ditinggal di pos dan diambil kembali ketika<br />

pulang. Budi menjalani pemeriksaan yang lebih rumit karena harus<br />

melepas baterai kamera. Benda ini memang kerap dicurigai sebagai<br />

pemicu bom.<br />

Perjalanan dari satu pos ke pos lainnya ber belok-belok, dengan<br />

tumpukan karung pasir di kiri— kanan setinggi dua meter. Di atas pos-pos<br />

jaga itu tampak tentara pengintai. Untuk lolos melalui semua tes ini<br />

dibutuhkan waktu setengah jam. Barulah kami tiba di pintu utama gedung<br />

yang dulu lebih dikenal sebagai Hotel Al-Rasyid.<br />

Namun, dengan kartu identitas khusus pun, keselamatan kami<br />

belumlah terjamin. Dulu, sebelum invasi, Presiden Saddam Hussein<br />

masih melindungi keselamatan wartawan asing. Tentunya untuk<br />

kepentingan propagandanya ke dunia internasional. Sesaat setelah<br />

invasi, pasukan koalisi juga menjaga keselamatan wartawan, dengan<br />

alasan yang sama. Tetapi kini, tidak ada lagi yang punya kepentingan<br />

melindungi wartawan. Bahkan,keadaan berbalik: kehadiran wartawan<br />

tidak diinginkan.<br />

Akibatnya, kami harus mencari jalan keluar di tengah serba<br />

keterkekangan ini.Kantor sudah memberikan kepercayaan penuh. Jauhjauh<br />

ke Irak percuma kaiau liputannya asal-asalan! Lagi pula, ini<br />

penugasan yang mahal. Di luar tiket dan akomodasi peliputanku, biaya<br />

lain yang cukup besar adalah pengiriman gambar melalui satelit atau<br />

feeding. Sekali mengirim gambar berdurasi 10 menit saja biayanya 800<br />

dolar. Padahal, feeding dilakukan minimal satu kali sehari.

Budi tak kehilangan akal. Dia mengambil gambar dari balkon kamar<br />

hotel pada malam hari. Cara ini tentu berisiko karena sepanjang jam<br />

malam setiap hotel dan gedung disorot lampu besar dari tanktank<br />

tentara koalisi. Kalau tindakan Budi ketahuan, dia bisa ditembak.<br />

Sebab, posisi Budi yang memanggul kamera di bahu kanannya ketika<br />

merekam gambar mirip dengan gerakgerik kelompok perlawanan yang<br />

tengah melontarkan roket jenis RPG (Rocket Propelled Grenades). Jika<br />

kamera ditempatkan di atas tripod pun kerap dicurigai sebagai alat<br />

pelontar roket.<br />

Cara lain adalah dengan lebih memfokuskan peliputan di daerah<br />

zona merah karena di sana lebih sedikit tentara koalisi yang berpatroli.<br />

Aku pun bisa bebas mewawancarai warga Irak. Memang berisiko karena<br />

di kawasan inilah bermukim kelompok-kelom pok garis keras dan antiinvasi.<br />

Tetapi, itulah risiko yang harus dihadapi.<br />

Kalau takut risiko, pergi saja dari Irak!<br />

Hari-hari berikutnya, aku menjadi terbiasa dengan rutinitas Bagdad.<br />

Ledakan bom menjadi menu harian dan letusan senjata lebih sering lagi.<br />

Belum lagi listrik yang dimatikan pada malam hari sehingga aku harus<br />

tidur di tengah kegelapan dan di antara bunyi desingan peluru.<br />

Suatu hari, aku dan Budi menonton tayangan televisi tentang<br />

pembunuhan seorang reporter televisi Al-Hurra, stasiun televisi lokal yang<br />

dikabarkan didanai Amerika. Dia diberondong gerilyawan ketika tengah<br />

tidur di kediamannya di Bagdad.<br />

"Tenang aja, Mut, biarpun ada puluhan ribu peluru berdesing di<br />

sekitar kita, kalau nama kita ng gak tertera di situ, ya kita nggak kena." Aku<br />

tertawa mendengar ucapan Budi dalam logat Jawanya<br />

yang kental. Padahal, Budi tidak sedang guyon sebab kulihat<br />

mimiknya sangat serius. Kupikir, benar juga ucapannya. Sebagai orang<br />

beragama, aku harus percaya takdir.<br />

* * *<br />

SEBENARNYA, tiga hari lalu, kami telah menyelesaikan liputan di Irak.<br />

Kami sudah melaksanakan tugas kami meliput pemilu di Irak. Kami<br />

meliput tingkat partisipasi masyarakat Irak dalam pemilu, yang ternyata<br />

cukup tinggi, di atas 60 persen, walau memang di daerah segitiga Sunni,<br />

termasuk Ramadi, banyak TPS yang kosong karena ada serangan-sera<br />

ngan ataupun ancaman ledakan bom. Untuk melihat transparansi<br />

pelaksanaan pemilu, kami rajin menyambangi kantor Komisi Pemilihan<br />

Umum Irak. Hampir setiap hari ada konferensi pers untuk mengumumkan<br />

sudah sejauh mana penghitungan suara dilakukan. Sayang, proses<br />

penghitungan dilakukan sangat tertutup, tidak seperti di Indonesia, kita<br />

bisa melihat penghitungan suara di TPS-TPS. Alasannya, demi keamanan<br />

para penghitung suara (menghindari mereka dari sabotase yang<br />

dilakukan pihak-pihak yang tidak menghendaki pemilu karena<br />

menganggap pemilu adalah hasil rekayasa Amerika). Walhasil,<br />

penghitungan suara tidak transparan dan jurnalis tidak bisa betul-betul<br />

yakin penghitungan suara dilakukan secara jurdil atau tidak.<br />

Sayangnya, ketika itu pengumuman hasil pemilu tertunda-tunda<br />

terus.Tenggat waktu seminggu pun<br />

lewat.<br />

Selama menunggu hasil pemilu diumumkan, aku dan Budi meliput

sisi-sisi lain dari Irak. Kami merekam sebanyak mungkin suasana Kota<br />

Bagdad. Sembari meliput itulah, aku memerhatikan betapa<br />

menyedihkannya Bagdad. Ibu kota negeri yang dulu disebut negeri seribu<br />

satu malam ini kini penuh kehancuran, berantakan, dan mencekam.<br />

Jalan-jalan kota dipenuhi tank-tank militer. Hampir di setiap sudut<br />

dijumpai tentara dengan senjata siap meletus. Gedung-gedung hancur.<br />

Museum Irak yang berisi karya-karya peninggalan sastra Islam/Timur<br />

Tengah juga hancur dan banyak karya berharga itu hilang. Kawat-kawat<br />

berduri dan tumpukan karung pasir bertebaran di jalan-jalan utama kota.<br />

Orang-orang, baik berpakaian seragam maupun preman, dengan santai<br />

berjalan memanggul senjata laras panjang. Dan yang lebih menyedihkan,<br />

orang Irak, yang dulu kabarnya terkenal ramah dan sangat menghormati<br />

tamu, kini lebih banyak yang ketakutan melihat orang asing. Tatapan<br />

mereka awalnya selalu curiga dan tidak bersahabat, barulah setelah kami<br />

bicara baik-baik mereka biasanya melunak. Banyak warga yang tidak mau<br />

bicara melihat kami membawa kamera. Mereka tidak banyak yang berani<br />

berbicara di depan kamera jika kami minta wawancara.<br />

Trauma dan ketakutan, itulah yang membayangi Kota Bagdad.<br />

Liputan kami juga mencakup kehidupan sehari-hari warga Bagdad.<br />

Kami meliput suasana di pasar Syahdun. Keramaian pasar bisa dijadikan<br />

tolok ukur<br />

pergerakan ekonomi.Di sebuah pasar di Kota Bagdad terlihat hanya<br />

beberapa toko yang buka. Menurut para pedagang, selama menunggu<br />

hasil pemilu diumumkan, masyarakat lebih banyak yang memilih tidak<br />

keluar rumah akibat khawatir dengan aksi-aksi perlawanan dari kelompok<br />

penentang pemilu. Jadi, pasar terlihat sepi, penjual juga tidak bergairah.<br />

Tiga hari setelah menyelesaikan tugas meliput itulah, kami berada di<br />

perbatasan Irak-Yordania, menuju Amman. Di perbatasan itu, kami harus<br />

menunggu untuk mendapatkan visa on arrival baru sebagai izin masuk ke<br />

Yordania. Kedutaan Yordania memang hanya memberikan visa model ini<br />

untuk sekali masuk, dan itu sudah kami gunakan ketika masuk dari<br />

Indonesia.<br />

Di perbatasan, hanya ada satu komputer yang dapat digunakan. Sial,<br />

sistem online keimigrasiannya sedang hang. Kami terpaksa menunggu<br />

tujuh jam hingga komputer tersambung kembali dengan kantor imigrasi di<br />

Amman. Meski siang hari, embusan angin serasa seperti ujung-ujung<br />

jarum dingin yang menembus hingga tulang. Chai, teh hangat khas Irak,<br />

tak mampu mengadang rasa dingin yang membekukan tubuhku. Di luar<br />

kantor imigrasi, butiran-butiran salju berjatuhan seperti kerikil putih yang<br />

ditaburkan dari langit.<br />

Telepon seluler dalam tasku berbunyi tanda SM S masuk. Dari nomor<br />

Koordinator Liputan di Kedoya.<br />

"Maaf Mut, Bud, rapat redaksi memutuskan kalian membatalkan<br />

pulang ke Amman dan tetap di Irak untuk meliput peringatan Asyura, 10<br />

Muharram<br />

mendatang. Dadi RS."<br />

Kami terkejut membacanya. Aku dan Budi hanya bisa saling pandang.<br />

Kembali ke Irak? Posisi kami telah keluar dari perbatasan Irak, tetapi<br />

belum lolos dari imigrasi perbatasan Yordania karena terganjal masalah<br />

visa. Untuk kembali ke Irak, kami harus mengurus visa di Kedutaan Irak di

Amman. Sebab, visa masuk Irak pun hanya berlaku sekali. Mereka pikir<br />

kembali ke Irak segampang membalik telapak tangani Setidaknya butuh<br />

waktu dua hari untuk memperoleh lagi visa Irak.<br />

Apa mau dikata. Ini perintah.<br />

Dan sebenarnya,aku juga berharap bisa meliput Asyura, peristiwa<br />

kematian cucu Nabi Muhammad Saw., Hussein bin Ali, yang diperingati<br />

kaum Syiah secara besar-besaran di Kota Karbala. Pada masa Saddam<br />

Hussein berkuasa, peringatan itu dibatasi. Tetapi setelah invasi, kaum<br />

Syiah dari luar Irak pun berdatangan.<br />

Esok paginya, kami mengurus visa di Kedutaan Irak di Amman.<br />

Tentu saja pejabat kedutaan yang lebih sepekan lalu kami temui<br />

terkejut.<br />

"Kenapa baru kemarin keluar dari Irak kini mau masuk lagi?"<br />

Berbagai alasan kami ajukan, termasuk soal janji wawancara dengan<br />

sejumlah tokoh pemenang pemilu yang belum sempat dipenuhi. Rencana<br />

peliputan Asyura sengaja kami rahasiakan. Kami tak ingin alasan ini<br />

justru menghambat pemberian visa.<br />

Maklum, selama dua tahun peringatan besar-besar an Asyura, selalu<br />

terjadi peristiwa kekerasan yang disinyalir dilakukan kelompok Sunni.<br />

Walaupun terlihat enggan, pejabat kedutaan itu akhirnya meminta<br />

kami kembali esok paginya untuk mengambil paspor dan visa.<br />

Selama sehari menunggu itulah, aku dan Budi berdiskusi panjang<br />

soal rencana masuk kembali ke Irak. Jujur, perasaanku menjelang<br />

keberangkatan kedua ini jauh berbeda dengan kali pertama. Ada<br />

keraguan yang terus menggelayut. Mungkin karena secara fisik mulai<br />

lelah. Tetapi, faktor psikis lebih banyak berperan. Beberapa hari berada di<br />

Bagdad yang tak menentu memang membuat kami tertekan. Wajar saja<br />

jika banyak warga Irak, terutama para perempuan, yang kabarnya kini<br />

selalu mengonsumsi obat penenang. Berat rasanya bagiku harus<br />

mengulang semua pemandangan itu.<br />

Bahasan pertama diskusi kami adalah apakah kami siap atau tidak<br />

masuk kembali ke Irak. Aku dan Budi sepakat, semua keputusan ada di<br />

tangan kami.<br />

"Jakarta boleh menugaskan, tetapi dalam kondisi begini, kita di<br />

lapanganlah yang memutuskan," kataku meyakinkan Budi.<br />

Peliputan Asyura di Kota Karbala bukan hal mudah. Karbala, yang<br />

dihuni mayoritas kaum Syiah, berjarak dua jam perjalanan dari Bagdad.<br />

Tentu saja, untuk memasukinya kami harus punya akses orang Syiah.<br />

Nasser yang Sunni tidak akan mau menemani kami ke Karbala.<br />

Peringatan Asyura tahun lalu diwarnai insiden ledakan bom, yang<br />

mengakibatkan<br />

lebih dari 200 orang tewas. Hampir di seluruh wilayah Karbala<br />