Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...

Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...

Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

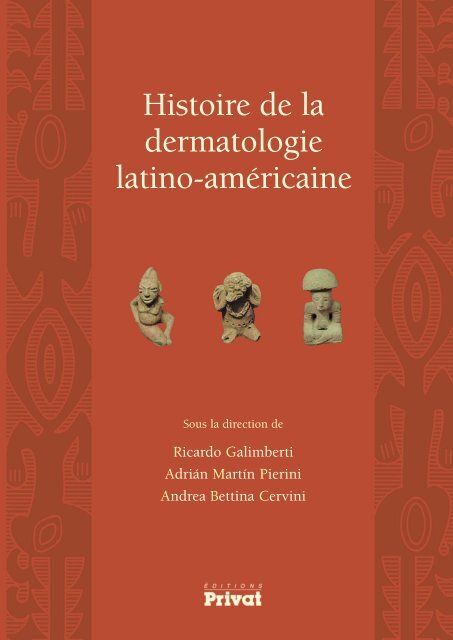

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie<br />

<strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />

Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />

Ricardo Galimberti<br />

Adrián Martín Pierini<br />

Andrea Bettina Cervini

HISTOIRE DE LA<br />

DERMATOLOGIE<br />

LATINO-AMÉRICAINE

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Ricardo Galimberti,<br />

Adrián Martín Pierini et Andrea Bettina Cervini.<br />

Ce livre a été réalisé à l’initiative du comité d’organisation du XXI e Congrès mondial<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />

Rédigé par 73 auteurs représentant <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong>rmatologique <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>,<br />

il constitue le ca<strong>de</strong>au officiel du XXI e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, organisé<br />

à Buenos Aires du 1 er au 5 octobre 2007.<br />

L’<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> est publiée grâce à un fonds éducatif<br />

sans restriction <strong>de</strong>s Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.<br />

Coordination éditoriale : Andrea Bettina Cervini<br />

Révision <strong>de</strong>s contenus : Andrea Bettina Cervini, Amelia Marta Laterza, Adrián Martín Pierini<br />

Édition technique : Margarita Pierini<br />

Conception <strong>de</strong>s intérieurs : Petits Papiers, Toulouse (France)<br />

Composition typographique, mise en pages et correction : Rafael Centeno<br />

Couverture : Mariana Nemitz<br />

Traduction française : Thierry Boulenger<br />

© 2007, Éditions Privat<br />

10, rue <strong>de</strong>s Arts<br />

BP 38028<br />

31080 Toulouse Ce<strong>de</strong>x 6<br />

ISBN : 978-2-7089-5866-1<br />

Dépôt légal : avril 2007<br />

Couverture : statuettes préhispaniques présentant <strong>de</strong>s lésions cutanées.

Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />

RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI,<br />

ANDREA BETTINA CERVINI<br />

HISTOIRE DE LA<br />

DERMATOLOGIE<br />

LATINO-AMÉRICAINE<br />

LABORATOIRES PIERRE FABRE

AUTEURS DU LIVRE HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE LATINO-AMÉRICAINE AYANT ASSISTÉ À LA SOIRÉE DU 17 NOVEMBRE 2005<br />

À CARTHAGÈNE, COLOMBIE, DANS LE CADRE DU XIV E CONGRÈS IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE (CILAD)<br />

Alfredo Abreu Daniel (Cuba) ; Gilberto Adame Miranda (Mexique) ; Danielle Alencar-Ponte (Colombie) ; C<strong>la</strong>udio Arias Argudo (Équateur) ;<br />

M. Isabel Arias Gómez (Mexique) ; Eduardo Baños (El Salvador) ; Antonio Barrera Arenales (Colombie) ; Zuño Burstein Alva (Pérou) ;<br />

Andrea Bettina Cervini (Argentine) ; Mauricio Coello Uriguen (Équateur) ; Paulo R. Cunha (Brésil) ; Luis Flores-Cevallos (Pérou) ; Elbio<br />

Flores-Cevallos (Pérou) ; Ricardo Galimberti (Argentine) ; Pedro García Zubil<strong>la</strong>ga (Argentine) ; Jaime Gil Jaramillo (Colombie) ; F<strong>la</strong>vio<br />

Gómez Vargas (Colombie) ; Rubén Guarda Tatín (Chili) ; Enrique Hernán<strong>de</strong>z Pérez (El Salvador) ; Alfredo Lan<strong>de</strong>r Marcano (Venezue<strong>la</strong>) ;<br />

Franklin Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre (Équateur) ; Fernando Magill (Pérou) ; Gracie<strong>la</strong> Manzur (Argentine) ; Aldo Edgar Martínez Campos (Nicaragua) ;<br />

José A. Mássimo (Argentine) ; Jairo Mesa Cock (Colombie) ; Martha Miniño (République dominicaine) ; Isaac Neira Cuadra (Nicaragua) ;<br />

León Neumann Scheffer (Mexique) ; Yo<strong>la</strong>nda Ortiz (Mexique) ; Adrián Martín Pierini (Argentine) ; Jaime Piquero Martín (Venezue<strong>la</strong>) ;<br />

Leana Quintanil<strong>la</strong> (El Salvador) ; Roberto Rampoldi (Uruguay) ; Antonio Rondón Lugo (Venezue<strong>la</strong>) ; Amado Saúl (Mexique) ; Eduardo<br />

Silva-Lizama (Guatema<strong>la</strong>) ; César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z (Colombie) ; Mirta Vázquez (Argentine) ; Alberto Woscoff (Argentine).

LISTE DES AUTEURS<br />

ABREU DANIEL, ALFREDO (Cuba). Professeur consultant. Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie. Chef du groupe national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />

publique <strong>de</strong> Cuba.<br />

ADAME MIRANDA, GILBERTO (Mexique). Dermatologue, consultation au cabinet médical.<br />

Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie mexicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (2006-2007).<br />

ALENCAR-PONTE, DANIELLE (Colombie). Spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie et clinique médicale.<br />

Diplômée en programmation neurolinguistique. Dermatologue. Service médical <strong>de</strong><br />

l’université <strong>de</strong>l Valle.<br />

ALMODÓVAR, PABLO I. (Porto Rico). Professeur associé du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />

l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, université <strong>de</strong> Porto Rico.<br />

AMOR GARCÍA, FRANCISCO (Uruguay). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />

publique. Montevi<strong>de</strong>o.<br />

ARENAS, ROBERTO (Mexique). Prési<strong>de</strong>nt du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />

(2003-2007).<br />

ARIAS ARGUDO, CLAUDIO (Équateur). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie équatorienne <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />

Ancien professeur <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université<br />

<strong>de</strong> Cuenca et <strong>de</strong> l’université catholique.<br />

ARIAS GÓMEZ, M. ISABEL (Mexique). Dermatologue, consultation au cabinet médical.<br />

BAÑOS, JULIO EDUARDO (El Salvador). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>rmatologique du Salvador.<br />

BARRERA ARENALES, ANTONIO (Colombie). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />

colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />

colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie.<br />

BORES, AMALIA M. (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Enseignante en sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et<br />

formation <strong>de</strong>s enseignants. Orientation <strong>de</strong>rmatologie et histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />

BORES, INÉS A. (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Enseignante en sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et<br />

formation <strong>de</strong>s enseignants. Orientation <strong>de</strong>rmatologie et histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />

BURSTEIN ALVA, ZUÑO (Pérou). Professeur émérite, Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San<br />

Marcos, Lima (<strong>de</strong>rmatologie et mé<strong>de</strong>cine tropicale). Membre <strong>de</strong> l’Académie nationale<br />

<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, Pérou. Chercheur permanent <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel<br />

A. Carrión, UNMSM, Lima (<strong>de</strong>rmatologie sanitaire).<br />

CÁCERES, HÉCTOR (Pérou). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue pédiatre. Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’enfant,<br />

Lima. Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Université péruvienne Cayetano Heredia.<br />

Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />

CAMPOS MACÍAS, PABLO (Mexique). Département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, hôpital Aranda <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra,<br />

León, Gto. Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, université <strong>de</strong> Guanajuato.<br />

CÁRDENAS UZQUIANO, FERNANDO (Bolivie) (✝). Professeur émérite, Universidad Mayor <strong>de</strong> San<br />

Andrés.<br />

7

LISTE DES AUTEURS<br />

8<br />

CERVINI, ANDREA BETTINA (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Mé<strong>de</strong>cin assistante du service <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> pédiatrie Pr. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentine.<br />

Enseignante rattachée, orientation <strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />

COELLO URIGUEN, MAURICIO (Équateur). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Société équatorienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie, Noyau <strong>de</strong> l’Azuay.<br />

CORREA, JULIO (Paraguay). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Membre actif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société paraguayenne<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />

CUNHA, PAULO R. (Brésil). Professeur autonome <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />

Sao Paulo. Professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Jundiaí.<br />

Post-Doctorat à <strong>la</strong> New York University.<br />

DE LEÓN G., SUZZETTE (Guatema<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> l’unité d’enseignement <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau.<br />

DÍAZ ALMEIDA, JOSÉ G. (Cuba). Professeur émérite. Docteur ès sciences médicales. Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales General Calixto García.<br />

DIEZ DE MEDINA, JUAN CARLOS (Bolivie). Chef <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

Fondation « Peau », Bolivie.<br />

FAIZAL GEAGEA, MICHEL (Colombie). Coordinateur. Professeur associé, unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />

université nationale <strong>de</strong> Colombie. Directeur du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne<br />

<strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Colombie.<br />

FALABELLA, RAFAEL (Colombie). Professeur émérite. Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />

université <strong>de</strong>l Valle, Cali, Colombie.<br />

FLORES-CEVALLOS, ELBIO (Pérou). Professeur <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> tête et du cou <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />

mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, Lima.<br />

Fondateur et ancien chef du service d’enseignement et d’assistance <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

tête et du cou <strong>de</strong> l’hôpital général national Dos <strong>de</strong> Mayo, Lima.<br />

FLORES-CEVALLOS, LUIS (Pérou). Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />

Fernando Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, Lima. Fondateur du service<br />

d’enseignement et d’assistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, hôpital Edgardo Rebagliati Martins,<br />

et ancien directeur.<br />

GALIMBERTI, RICARDO (Argentine). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Italiano <strong>de</strong><br />

Buenos Aires. Professeur régulier adjoint <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />

Professeur adjoint <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’hôpital Italiano <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />

GARCÍA ZUBILLAGA, PEDRO (Argentine). Pédiatre. Dermatologue universitaire. Enseignant<br />

rattaché <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />

Dermatologue pédiatre à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez.<br />

GIL JARAMILLO, JAIME (Colombie). Professeur du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, université libre <strong>de</strong><br />

Cali. Dermatologue. Institut <strong>de</strong>s sécurités sociales <strong>de</strong> Cali.<br />

GÓMEZ VARGAS, FLAVIO (Colombie). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien professeur titu<strong>la</strong>ire, service <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong> Antioquia.<br />

GONZÁLEZ ROJAS, CARLOS HORACIO (Colombie). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />

colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique. Ancien prési<strong>de</strong>nt du Collège ibéroaméricain<br />

<strong>de</strong> cryochirurgie.<br />

GREENBERG CORDERO, PETER A. (Guatema<strong>la</strong>). Directeur médical <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />

<strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Membre <strong>de</strong> l’académie guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />

GUARDA TATÍN, RUBÉN (Chili). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong><br />

vénéréologie (1986-1990). Ancien professeur associé <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />

mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université du Chili.<br />

GUTIÉRREZ ALDANA, GUILLERMO (Colombie). Ancien chef, professeur titu<strong>la</strong>ire et professeur émérite<br />

du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Colombie. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />

l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />

HALPERT, EVELYNE (Colombie). Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fondation<br />

Santa Fe <strong>de</strong> Bogotá. Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Antioquia et<br />

<strong>de</strong>rmatologue infantile <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> pédiatrie DIF du Mexique.<br />

HERNÁNDEZ PÉREZ, ENRIQUE (El Salvador). Directeur du Centre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />

cosmétique <strong>de</strong> San Salvador. Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mesoamerican Aca<strong>de</strong>my of Cosmetic<br />

Surgery et membre du Groupe d’actualités thérapeutiques <strong>de</strong>rmatologiques.<br />

ISA ISA, RAFAEL (République dominicaine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, épidémiologiste et<br />

mycologue. Directeur général du IDCP–DHBD. Vice-prési<strong>de</strong>nt du CILAD.<br />

LANDER MARCANO, ALFREDO (Venezue<strong>la</strong>). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />

MADERO IZAGUIRRE, FRANKLIN (Équateur). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie à l’université <strong>de</strong> Guayaquil. Chef du service <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’enfant Dr Francisco <strong>de</strong> Ycaza Bustamante.<br />

Dermatologue pédiatre <strong>de</strong> l’hôpital pour enfants Dr Roberto Gilbert E.<br />

MADERO IZAGUIRRE, MAURO (Équateur). Professeur principal d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />

d’immunologie basique et d’immunologie clinique, université catholique <strong>de</strong> Santiago<br />

<strong>de</strong> Guayaquil. Professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong><br />

Guayaquil. Chef du service d’allergie <strong>de</strong> l’hôpital Dr Teodoro Maldonado Carbo.<br />

IESS Guayaquil.<br />

MAGILL, FERNANDO (Pérou). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA 2004.<br />

MANZUR, GRACIELA (Argentine). Pédiatre-néonatologue. Dermatologue universitaire.<br />

Dermatologue pédiatre à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez.<br />

MARTÍNEZ CAMPOS, ALDO EDGAR (Nicaragua). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong>.<br />

MÁSSIMO, JOSÉ ANTONIO (Argentine). Docteur en mé<strong>de</strong>cine. Pédiatre. Dermatologue<br />

universitaire. Directeur du cursus <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />

mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires. Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />

l’hôpital pour enfants Ricardo Gutierrez.<br />

MESA COCK, JAIRO (Colombie). Ancien chef du service et professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />

<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Caldas. Directeur du site Internet <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />

MINIÑO, MARTHA (République dominicaine). Mé<strong>de</strong>cin pathologiste, <strong>de</strong>rmatologue et <strong>de</strong>rmatopathologiste.<br />

Éditrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista Dominicana <strong>de</strong> Dermatología et au IDCP / DHBD.<br />

MONTENEGRO LÓPEZ, GALO (Équateur). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />

hôpital Carlos Andra<strong>de</strong> Marín, Quito.<br />

NEIRA CUADRA, JORGE ISAAC (Nicaragua). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong>.<br />

Professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />

mé<strong>de</strong>cine, université nationale autonome du Nicaragua, Managua.<br />

NEUMANN SCHEFFER, LEÓN (Mexique). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société mexicaine <strong>de</strong> chirurgie<br />

<strong>de</strong>rmatologique et oncologique.<br />

ORTIZ, YOLANDA (Mexique). Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie I.P.N. Chef du service <strong>de</strong> l’hôpital<br />

Juárez du Mexique.<br />

PIERINI, ADRIÁN MARTÍN (Argentine). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> pédiatrie<br />

Pr. Dr Juan P. Garrahan. Professeur adjoint <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />

université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />

PIERINI, LUIS DAVID (Argentine). Ancien chef du service <strong>de</strong> neurologie <strong>de</strong>s hôpitaux Torcuato<br />

<strong>de</strong> Alvear et Ignacio Pirovano, Buenos Aires, Argentine. Ancien enseignant <strong>de</strong><br />

neurologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires (UBA). Ancien membre titu<strong>la</strong>ire du tribunal<br />

d’honneur du Collège argentin <strong>de</strong> neurologues cliniques.<br />

PIQUERO MARTÍN, JAIME (Venezue<strong>la</strong>). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Vargas <strong>de</strong><br />

Caracas. Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine.<br />

9

LISTE DES AUTEURS<br />

QUINTANILLA SÁNCHEZ, LEANA (El Salvador). Secrétaire <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>rmatologique du<br />

Salvador.<br />

QUIÑONES, CÉSAR (Porto Rico). Professeur associé ad honorem au département <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Porto Rico.<br />

RAMPOLDI BESTARD, ROBERTO (Uruguay). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue.<br />

REYES FLORES, OSCAR (Venezue<strong>la</strong>). Membre honoraire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />

RONDÓN LUGO, ANTONIO (Venezue<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />

José M. Vargas, UCV.<br />

RUIZ MALDONADO, RAMÓN (Mexique). Professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />

pédiatrique, université nationale autonome du Mexique. Chercheur national niveau<br />

III du système national <strong>de</strong> chercheurs, chercheur en sciences médicales « F » <strong>de</strong>s<br />

Instituts nationaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />

SAÚL, AMADO (Mexique). Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie UNAM et IPN. Consultant technique du<br />

service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico.<br />

SILVA-LIZAMA, EDUARDO (Guatema<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, centre médical militaire,<br />

Guatema<strong>la</strong>. Coordinateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />

l’université Mariano Gálvez. Regional editor For Central American Activities,<br />

International Journal of Dermatology. Membre du conseil éditorial <strong>de</strong> Medicina<br />

Cutánea Ibero Latinoamericana. Membre <strong>de</strong> l’Association guatémaltèque <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, du CILAD, <strong>de</strong><br />

l’International Society of Dermatology et <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology.<br />

TRUJILLO REINA, BENJAMÍN (Venezue<strong>la</strong>). Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />

URQUIZU DÁVILA, PABLO HUMBERTO (Guatema<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Département<br />

<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, hôpital Roosevelt. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />

guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie, du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> l’American<br />

Aca<strong>de</strong>my of Dermatology.<br />

VALDIVIA BLONDET, LUIS (Pérou). Professeur principal <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Universidad Nacional<br />

Mayor <strong>de</strong> San Marcos.<br />

VALLE, LIDIA E. (Argentine). Dermatologue universitaire. Enseignante rattachée <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie (UBA). Professeur universitaire en mé<strong>de</strong>cine (UCS).<br />

VARELA HERNÁNDEZ, CÉSAR IVÁN (Colombie). Professeur ad honorem au service <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie, département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, université <strong>de</strong>l Valle. Prési<strong>de</strong>nt<br />

fondateur <strong>de</strong> l’Association d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie colombienne. Ancien<br />

prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />

<strong>de</strong>rmatologique, région Valle <strong>de</strong>l Cauca.<br />

VARGAS MONTIEL, HERNÁN (Venezue<strong>la</strong>). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong><br />

Maracaibo.<br />

VÁZQUEZ, MIRTA (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin pédiatre du service <strong>de</strong> pédiatrie <strong>de</strong> l’hôpital Pirovano.<br />

VELÁSQUEZ BERRUECOS, JUAN PEDRO (Colombie). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien chef du service <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Antioquia. Ancien professeur titu<strong>la</strong>ire du service <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Antioquia.<br />

VIGLIOGLIA, PABLO A. (Argentine). Professeur émérite, université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />

VIGNALE, RAÚL (Uruguay). Professeur émérite <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />

mé<strong>de</strong>cine. Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique,<br />

Montevi<strong>de</strong>o.<br />

WOSCOFF, ALBERTO (Argentine). Professeur consultant titu<strong>la</strong>ire, université <strong>de</strong> Buenos Aires.

SOMMAIRE<br />

PROLOGUE : LE DÉBUT D’UN CHEMIN (RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI,<br />

ANDREA BETTINA CERVINI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE DANS LES CULTURES INDIGÈNES ARGENTINES<br />

(LUIS DAVID PIERINI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />

Les groupes indigènes : botanique médicale, géographie médicale, pathologies . . . .20<br />

Les groupes Brasilio-Guaranis et Chaco Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />

Les groupes du Nord-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />

Le groupe andin et <strong>de</strong>s Sierras centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />

Pampas, Querandis et Puelches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />

Patagons ou Tehuelches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />

Extrême Sud magel<strong>la</strong>nique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />

Épilogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />

Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE ARGENTINE (PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO<br />

WOSCOFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />

L’époque coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />

Les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />

L’époque <strong>de</strong> Baliña et <strong>de</strong> Greco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />

L’époque <strong>de</strong> Pierini et <strong>de</strong> Quiroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />

L’ère actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />

La fédéralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />

L’activité internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />

Les différentes sous-spécialités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />

Revues <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />

Livres <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />

Maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine (SAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />

DERMATOLOGIE : ART ET CULTURE (AMALIA M. BORES, INÉS A. BORES, LIDIA E. VALLE) 51<br />

La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />

La mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire. Les guérisseurs et <strong>la</strong> magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52<br />

Les mou<strong>la</strong>ges en cire. La photographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />

11

ÍNDICE<br />

12<br />

HISTOIRE DE L’ASSOCIATION ARGENTINE DE DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE<br />

(JOSÉ ANTONIO MÁSSIMO, PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA, GRACIELA MANZUR, MIRTA VÁZQUEZ) . . . .59<br />

COMPTE RENDU HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ BOLIVIENNE DE DERMATOLOGIE<br />

(FERNANDO CÁRDENAS UZQUIANO, JUAN CARLOS DIEZ DE MEDINA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />

Avant sa fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />

Depuis sa fondation jusqu’à fin 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68<br />

Depuis 1986 jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />

LA DERMATOLOGIE ET LES DERMATOLOGUES AU BRÉSIL (PAULO R. CUNHA) . . . . .73<br />

Le Brésil et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />

Première étape : les bénédictions <strong>de</strong>s payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />

L’étape préscientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />

L´étape scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />

Personnalités historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />

La <strong>de</strong>rmatologie dans les États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88<br />

La Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (SBD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />

L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112<br />

Quelques ma<strong>la</strong>dies et leur traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112<br />

Les défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour le nouveau millénaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE EN COLOMBIE (CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ)<br />

(COLLABORATEURS : DANIELLE ALENCAR-PONTE, ANTONIO BARRERA ARENALES, MICHEL FAIZAL<br />

GEAGEA, JAIME GIL JARAMILLO, FLAVIO GÓMEZ VARGAS, CARLOS HORACIO GONZÁLEZ ROJAS,<br />

GUILLERMO GUTIÉRREZ ALDANA, JAIRO MESA COCK, JUAN PEDRO VELÁSQUEZ BERRUECOS) . . . .117<br />

La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117<br />

La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’Amérique jusqu’à l’époque coloniale.<br />

L’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête et les nouvelles ma<strong>la</strong>dies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121<br />

La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis l’époque coloniale jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, l’infectiologie et les sous-spécialités . . . . . . . . . . . . . . . . . .130<br />

Institutions <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137<br />

Publications scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142<br />

Activités scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143<br />

L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité : les écoles-services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . .144<br />

Dermatologie, art et culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154<br />

COMPTE RENDU HISTORIQUE DE LA DERMATOLOGIE À CUBA (JOSÉ G. DÍAZ<br />

ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157<br />

Pério<strong>de</strong> coloniale (1509-1902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157<br />

Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> république libérale bourgeoise (1902-1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158<br />

Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution socialiste (<strong>de</strong> 1959 à nos jours) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167<br />

ESQUISSE HISTORIQUE DE LA DERMATOLOGIE CHILIENNE (RUBÉN GUARDA TATÍN) . . .169<br />

La <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité au Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169<br />

L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174<br />

Compte rendu <strong>de</strong> quelques disciplines <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie . . . . . . . . . . . . . . . .185<br />

Publications <strong>de</strong>rmatologiques au Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190<br />

Réunions scientifiques nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />

La <strong>de</strong>rmatologie chilienne sur le p<strong>la</strong>n international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE ÉQUATORIENNE (MAURO MADERO IZAGUIRRE,<br />

FRANKLIN MADERO IZAGUIRRE, GALO MONTENEGRO LÓPEZ, MAURICIO COELLO URIGUEN, CLAUDIO<br />

ARIAS ARGUDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195<br />

I. La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> région côtière ou littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Aspects historiques : Époque préhispanique. La Conquête. Époque coloniale.<br />

L’indépendance (1820-1830). Époque républicaine (1830-1900). Première partie<br />

du XXe siècle (1900-1950). La <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité (1950-2005).<br />

Fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. La <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />

actuelle. Grands <strong>de</strong>rmatologues équatoriens. Références bibliographiques<br />

II. La <strong>de</strong>rmatologie à Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207<br />

III. La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Azuay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210<br />

La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque préhispanique. La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque hispanique<br />

et prérépublicaine. La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque républicaine. Fondation<br />

officielle <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca. Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie-Noyau <strong>de</strong> l’Azuay. Références bibliographiques<br />

LA DERMATOLOGIE AU SALVADOR (JULIO EDUARDO BAÑOS, ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ,<br />

LEANA QUINTANILLA SÁNCHEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU GUATEMALA (EDUARDO SILVA-LIZAMA, PABLO<br />

HUMBERTO URQUIZU DÁVILA, PETER GREENBERG CORDERO, SUZETTE DE LEÓN G.) . . . . . . . . .231<br />

La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231<br />

La <strong>de</strong>rmatologie pendant <strong>la</strong> Conquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239<br />

La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis l’époque coloniale jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240<br />

Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247<br />

Enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249<br />

Institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (INDERMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251<br />

La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature. La <strong>de</strong>rmatologie popu<strong>la</strong>ire, les guérisseurs,<br />

<strong>la</strong> magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU MEXIQUE (GILBERTO ADAME MIRANDA,<br />

MARIA ISABEL ARIAS GÓMEZ, ROBERTO ARENAS, PABLO CAMPOS MACÍAS, LEÓN NEUMANN<br />

SCHEFFER, YOLANDA ORTIZ, RAMÓN RUIZ MALDONADO, AMADO SAÚL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .265<br />

Époque préhispanique ou précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265<br />

Époque coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268<br />

Époque <strong>de</strong> l’indépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271<br />

Époque contemporaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272<br />

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE AU MEXIQUE (RAMÓN RUIZ<br />

MALDONADO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE NICARAGUAYENNE (ALDO EDGAR MARTÍNEZ<br />

CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281<br />

Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281<br />

Personnalités remarquables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283<br />

13

ÍNDICE<br />

14<br />

L’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287<br />

Le centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo . . . . . . . . . . . .287<br />

L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique au Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290<br />

NOTES SUR L’HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU PARAGUAY (JULIO CORREA) . .291<br />

À titre <strong>de</strong> prologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291<br />

La popu<strong>la</strong>tion d’Amérique. L’homme américain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292<br />

Territoire du Paraguay. Découverte. Colonie. Indépendance. Guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple<br />

Alliance (1865-1870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294<br />

Les Guaranis : <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine empirique et son application aux ma<strong>la</strong>dies générales<br />

et cutanées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297<br />

Aspects historiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine au Paraguay. Re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . .303<br />

Compte rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société paraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU PÉROU (ELBIO FLORES-CEVALLOS,<br />

LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309<br />

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309<br />

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310<br />

La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310<br />

La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté . . . . . . . . . . . . .315<br />

La <strong>de</strong>rmatologie pendant les cent premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République . . . . . . . . .318<br />

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong>rmatologiques au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s publications scientifiques <strong>de</strong>rmatologiques au Pérou . . . . . . . . . . . .322<br />

Quelques précurseurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323<br />

L’école <strong>de</strong>rmatologique du Pr. Aizic Cotlear à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo . . . . . . . . . .337<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339<br />

III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> formalisation légale <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . .339<br />

Premier programme universitaire <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong>rmatologique au Pérou . . .341<br />

Aspects historiques <strong>de</strong>s instituts <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche<br />

scientifique <strong>de</strong>rmatologique au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345<br />

<strong>Histoire</strong> succincte <strong>de</strong> quelques ma<strong>la</strong>dies au Pérou : leishmaniose tégumentaire ;<br />

ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Carrión (verrue péruvienne) ; lèpre et son contrôle . . . . . . . . . . . . . .348<br />

Légis<strong>la</strong>tion péruvienne pour le contrôle <strong>de</strong>s MST. <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s dispositions<br />

légales en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364<br />

NOTES SUR L’HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE PÉRUVIENNE<br />

(LUIS VALDIVIA BLONDET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367<br />

Époque précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367<br />

La Conquête, <strong>la</strong> vice-royauté et les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République . . . . . . . . . .368<br />

L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique sous <strong>la</strong> République <strong>de</strong>puis 1856 jusqu’à nos jours . . .369<br />

Les sociétés scientifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374<br />

Épilogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE À PORTO RICO (CÉSAR QUIÑONES, PABLO I.<br />

ALMODÓVAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381<br />

La mé<strong>de</strong>cine précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatologie Latino-Américaine<br />

De l’arrivée <strong>de</strong> Colomb au changement <strong>de</strong> souveraineté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382<br />

La <strong>de</strong>rmatologie académique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383<br />

La recherche scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385<br />

La lèpre à Porto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385<br />

Associations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386<br />

Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (MARTHA MINIÑO,<br />

RAFAEL ISA ISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387<br />

La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387<br />

La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’époque coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388<br />

La <strong>de</strong>rmatologie au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> République . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389<br />

La <strong>de</strong>rmatologie au XX e siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390<br />

Développement <strong>de</strong>s sous-spécialités <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393<br />

Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394<br />

L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394<br />

Vers <strong>la</strong> fin du XX e siècle et le début du XXI e siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396<br />

Dermatologie et art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396<br />

Dermatologie et magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397<br />

LES INDIGÈNES DE L’URUGUAY ET LEUR RAPPORT À LA DERMATOLOGIE<br />

(ROBERTO RAMPOLDI BESTARD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399<br />

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399<br />

Les voyages dans le Paranaguazú (Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402<br />

L’Uruguay indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403<br />

Pratiques curatives générales et <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE EN URUGUAY (RAÚL VIGNALE)<br />

(COLLABORATEUR : FRANCISCO AMOR GARCÍA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413<br />

Prologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413<br />

Le premier soin hospitalier à Montevi<strong>de</strong>o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414<br />

Portrait <strong>de</strong>s figures les plus importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay,<br />

XIX e et XX e siècles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415<br />

Hôpitaux possédant <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419<br />

Hôpitaux dépendant du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419<br />

Hôpitaux indépendants du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />

<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>s XIX e et XX e siècles . . . . . . . . . . . . . . . .422<br />

Congrès, symposiums et journées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424<br />

La Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425<br />

<strong>Histoire</strong> et évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />

en Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428<br />

HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU VENEZUELA (ALFREDO LANDER MARCANO, JAIME<br />

PIQUERO-MARTÍN, ANTONIO RONDÓN LUGO, OSCAR REYES FLORES, BENJAMÍN TRUJILLO<br />

REINA,HERNÁN VARGAS MONTIEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429<br />

Conception : <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong>s indigènes jusqu’à 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429<br />

Naissance : <strong>de</strong> 1905 à 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432<br />

Développement : <strong>de</strong> 1946 jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435<br />

15

ÍNDICE<br />

Sous-spécialités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />

<strong>de</strong>rmatologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les provinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440<br />

Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442<br />

LE COLLÈGE IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE (CILAD)<br />

(ROBERTO ARENAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443<br />

RÉUNION ANNUELLE DES DERMATOLOGUES LATINO-AMÉRICAINS (RADLA)<br />

(FERNANDO MAGILL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447<br />

DÉVELOPPEMENT DE LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE EN AMÉRIQUE LATINE<br />

(EVELYNE HALPERT, RAMÓN RUIZ MALDONADO, HÉCTOR CÁCERES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451<br />

L’AVENIR DE LA DERMATOLOGIE EN AMÉRIQUE LATINE (RAFAEL FALABELLA) . . . .453<br />

ÉPILOGUE (LES ÉDITEURS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459<br />

INDEX DES NOMS PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461

PROLOGUE<br />

LE DÉBUT D’UN CHEMIN<br />

RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI,<br />

ANDREA BETTINA CERVINI<br />

Nous sommes rentrés <strong>de</strong> Paris en juillet 2002 et, dans nos valises, dans nos esprits<br />

et dans nos cœurs, nous portions non seulement le souvenir <strong>de</strong> tout ce que nous avions<br />

appris durant le congrès mais aussi <strong>la</strong> joie immense et <strong>la</strong> responsabilité d’être chargés<br />

d’organiser le XXI e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Buenos Aires.<br />

Pour <strong>la</strong> première fois un pays d’Amérique du Sud accueillerait l’événement le plus<br />

important <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mondiale. Le rêve <strong>de</strong> nos maîtres <strong>de</strong>venait réalité.<br />

Cette réussite disposait du soutien <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>s,<br />

appui toujours présent et qui s’accroît chaque jour.<br />

Nous avons été saisis par <strong>la</strong> magnifique <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie française et nous<br />

avons aperçu là le début d’un chemin.<br />

Dès le début, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a soutenu <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> ce livre que<br />

nous présentons aujourd’hui : <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />

Cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans l’aval <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques <strong>la</strong>tino<strong>américaine</strong>s,<br />

et c’est notre <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> remarquer, par sa valeur sans égale, l’enthousiasme<br />

et <strong>la</strong> rapidité avec lesquelles les coauteurs ont répondu à notre appel. Sans aucun doute<br />

ils ont facilité notre travail mais ils ont aussi accru notre responsabilité <strong>de</strong>vant une telle<br />

participation.<br />

Si nous parlons <strong>de</strong> « début d’un chemin », c’est parce que nous croyons que cette<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> est, tant elle fait preuve d’un esprit <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration<br />

sans mesquinerie ni préjugés, l’acte inaugural <strong>de</strong> notre plus précieux objectif<br />

en tant que <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> ce continent : l’union <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>,<br />

tout en respectant nos différences qui, au lieu <strong>de</strong> nous éloigner, nous surprennent<br />

et nous unissent, afin d’apprendre les uns <strong>de</strong>s autres.<br />

Pour parvenir à cette union, nous comptons sur :<br />

1. notre passion pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, pour l’étu<strong>de</strong> et le soin <strong>de</strong> l’organe d’expression par<br />

excellence, non seulement <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> notre organisme mais surtout <strong>de</strong> notre qualité <strong>de</strong> vie;<br />

2. nos origines communes, puisque nous partageons tous <strong>de</strong>s racines <strong>la</strong>tines, ce qui<br />

ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong> nos problèmes, à nos recherches, à nos objectifs.<br />

L’Amérique <strong>la</strong>tine possè<strong>de</strong> une histoire très riche <strong>de</strong>puis l’époque précolombienne,<br />

dans les cultures indigènes dont les traces persistent encore dans les coutumes <strong>de</strong> nos<br />

peuples. La colonisation a apporté <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnité, pas toujours appropriée au bien-être <strong>de</strong><br />

l’homme, mais en définitive enrichissante pour <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> nos popu<strong>la</strong>tions.<br />

17

RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI, ANDREA BETTINA CERVINI<br />

Presque toutes les Sociétés <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie s’expriment dans<br />

cette <strong>Histoire</strong>, à travers le souvenir <strong>de</strong> leurs racines, leurs chercheurs et leurs maîtres,<br />

moyennant un effort que les générations à venir apprécieront.<br />

Nous vivons ce livre comme le début du chemin <strong>de</strong> l’unité <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />

Ne perdons pas le nord.<br />

Unissons nos efforts pour approfondir <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> nos pathologies régionales.<br />

Unissons nos efforts pour effectuer <strong>de</strong>s recherches conjointes.<br />

Unissons nos volontés pour organiser <strong>de</strong>s activités scientifiques partagées stimu<strong>la</strong>nt<br />

<strong>la</strong> participation <strong>de</strong> tous et rendant plus profitable leur coût <strong>de</strong> réalisation.<br />

Unissons nos capacités en quête d’objectifs permettant d’améliorer <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> notre<br />

popu<strong>la</strong>tion et d’optimiser intégralement sa qualité <strong>de</strong> vie.<br />

Nous voulons remercier tous les col<strong>la</strong>borateurs directs et indirects, ainsi que les<br />

Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, notamment M. Jacques Fabre, M me Colette<br />

Arrighi et M. Philippe Constant, pour leur sensibilité et générosité en soutenant ce projet<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>. ■

HISTOIRE DE LA<br />

DERMATOLOGIE DANS<br />

LES CULTURES<br />

INDIGÈNES<br />

ARGENTINES<br />

LUIS DAVID PIERINI<br />

À <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong> mon père, Luis E. Pierini, qui fut heureux <strong>de</strong><br />

savoir que ma spécialité était en rapport avec l’ecto<strong>de</strong>rme.<br />

■ Introduction<br />

« Les empires <strong>de</strong> l’avenir se construiront sur <strong>la</strong> connaissance. » Albert Einstein<br />

« Le livre est le plus surprenant <strong>de</strong>s multiples instruments <strong>de</strong> l’homme. Les<br />

autres sont <strong>de</strong>s extensions <strong>de</strong> son corps. Le microscope, le télescope, sont <strong>de</strong>s<br />

extensions <strong>de</strong> sa vue, le téléphone une extension <strong>de</strong> sa voix, mais le livre est<br />

une autre chose ; le livre est une extension <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémoire et <strong>de</strong> l’imagination.<br />

C’est l’une <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong>s hommes d’être heureux. » Jorge Luis Borges<br />

La <strong>de</strong>rmatologie argentine débuta avec l’arrivée <strong>de</strong>s conquistadors hispaniques. Ils<br />

transmirent leurs maux, amenèrent <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s et développèrent à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong>s<br />

ma<strong>la</strong>dies cutanées endémiques.<br />

La mé<strong>de</strong>cine aborigène, avec ses hauts et ses bas, a su répondre aux besoins <strong>de</strong> nombreux<br />

groupes <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion, qui créèrent <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> soins à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> magie, <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> religion et <strong>de</strong> l’empirisme, guérissant <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies et <strong>de</strong>s épidémies chroniques.<br />

Les Espagnols exprimèrent leur admiration pour certaines techniques et modalités<br />

<strong>de</strong>s indigènes, profitant souvent <strong>de</strong>s précieuses propriétés thérapeutiques <strong>de</strong>s espèces<br />

végétales qu’ils envoyèrent plus tard en Espagne. Il faut reconnaître le travail <strong>de</strong> Nicolás<br />

Monar<strong>de</strong>s pour sa c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes à utilisation pharmacologique, employées<br />

avec un grand succès en Europe après l’entreprise <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonisation.<br />

Nicolás V. Greco et Marcial Ignacio Quiroga sont considérés comme les premiers<br />

historiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine. Tous <strong>de</strong>ux stimulèrent <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

19

LUIS DAVID PIERINI<br />

spécialité et <strong>de</strong> ses caractéristiques didactiques et encouragèrent ses a<strong>de</strong>ptes, tout<br />

comme l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre dans notre pays.<br />

Dans son analyse critique universelle <strong>de</strong> 1944, Nicolás V. Greco rapporte les avatars<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui débuta lorsque Baldomero Sommer présenta sa thèse <strong>de</strong> doctorat<br />

en 1884. Sommer fut le premier professeur à se consacrer à l’enseignement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />

cutanées en Argentine (1892).<br />

Marcial Ignacio Quiroga, une personnalité éclectique, académicien <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et<br />

d’histoire, décrivit avec maturité l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en Argentine.<br />

■ Les groupes indigènes : botanique médicale,<br />

géographie médicale, pathologies<br />

Les groupes indigènes: botanique médicale, géographie médicale, pathologies<br />

Le mot aborigène dérive du <strong>la</strong>tin aborigines, formé <strong>de</strong> ab : « <strong>de</strong>puis » et origo: «origines<br />

», et celui-ci <strong>de</strong> oriri : « naître ». Par conséquent, « <strong>de</strong>puis les origines » on appelle<br />

aborigènes les natifs du territoire que l’on habite.<br />

Le flot migratoire entraîna d’horribles épidémies au sein <strong>de</strong> ces groupes primitifs.<br />

La variole fut l’une <strong>de</strong>s premières ma<strong>la</strong>dies diffusées <strong>de</strong> façon épidémique. Les indigènes<br />

l’appelèrent mal ou ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong>s Espagnols, car selon leur tradition, peut-être bien fondée,<br />

ils ne connurent <strong>la</strong> variole qu’à partir <strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols en Amérique. « L’horreur<br />

<strong>de</strong> ces Indiens est indicible, et sans tort, car entrant dans leurs tentes, ils meurent aussi<br />

nombreux que leurs popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>viennent désertées », écrivait un chroniqueur.<br />

Selon les traditions orales, <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> tuberculose étaient <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />

inconnues avant <strong>la</strong> conquête.<br />

Suivant Fiz Fernán<strong>de</strong>z, mais avec <strong>de</strong> légères modifications <strong>de</strong> notre part, les paragraphes<br />

suivants détaillent <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> nos aborigènes:<br />

I. Brasilio-Guaranis et groupe Chaco littoral, membres <strong>de</strong> l’ensemble guarani. Il comprend,<br />

outre les propres Guaranis, les Guaycurus (Tobas, Mocobis ou Mocovis, Abipons,<br />

Pi<strong>la</strong>gas), Matacos, Wichis et Charruas, ces <strong>de</strong>rniers liés aux Pampas.<br />

II. Groupes du Nord-Ouest: ils comprennent les Omahuacas, les Apatamas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Puna<br />

et les Diaguitas calchaqui, avec une gran<strong>de</strong> influence inca.<br />

III. Groupe andin et <strong>de</strong>s Sierras centrales: il comprend les Pehuenches, les Huarpes,<br />

les Comechingones <strong>de</strong> Córdoba, les Sanavirones du Río Dulce ou du Río Negro, les Tonocotés<br />

<strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong>l Estero, les Lules et Vile<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Tucumán et les péricordillérans,<br />

ayant tous une enculturation inca.<br />

IV. Pampas: le groupe comprend les Querandis, les Pampas et les Puelches.<br />

V. Patagons ou Tehuelches.<br />

VI. Extrême sud magel<strong>la</strong>nique: Onas, Yaganes et A<strong>la</strong>calufes.<br />

Grands naturalistes et excellents empiristes, guidés par <strong>de</strong>s herboristes reconnus,<br />

ces aborigènes appliquèrent aux besoins <strong>de</strong> leur époque <strong>la</strong> botanique locale. Nous exposerons<br />

ensuite <strong>de</strong> manière extrêmement succincte les caractéristiques <strong>de</strong> ces<br />

groupes.<br />

■ Les groupes Brasilio-Guaranis et Chaco Littoral et Chaco littoral<br />

20<br />

Ils formaient le groupe aborigène le plus nombreux du pays. L’historien Pedro <strong>de</strong><br />

Angelis croit que guaraní provient <strong>de</strong> gua: « peinture », ra: « taché » et ni: signe du<br />

pluriel. C’est-à-dire qu’ils étaient les tachés <strong>de</strong> peinture, ceux qui se peignent. Il écrit:<br />

« Ils couvrent leur corps avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> peinture noire, rouge et jaune, pour se protéger <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> rigueur du soleil, en guise <strong>de</strong> filtres et <strong>de</strong> protecteurs so<strong>la</strong>ires actuels. »

Au moment <strong>de</strong> perdre ses colonies, l’Espagne ne connaissait même pas l’existence <strong>de</strong><br />

quelques-unes <strong>de</strong> ces tribus éparpillées dans l’immensité <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt vierge en raison <strong>de</strong><br />

leur habitat sauvage. De ce fait, l’extermination presque totale d’un bon nombre <strong>de</strong> ces<br />

tribus n’est pas tellement due à l’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquête mais plutôt aux conséquences désastreuses<br />

<strong>de</strong>s épidémies qu’elles durent subir <strong>de</strong>puis l’arrivée <strong>de</strong>s Européens.<br />

Rappelons que l’étymologie du mot Chaco indique le grand nombre <strong>de</strong> nations qui<br />

peuplent cette région.<br />

1. Guaranis<br />

<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />

Ils pratiquaient le tatouage*, non seulement comme ornement mais à <strong>de</strong>s fins curatives<br />

pour <strong>de</strong>s patients souffrant d’affections données, au moyen d’incisions faites sur <strong>la</strong><br />

peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> région dorsale et fessière. Ces tatouages étaient appelés « hygiéniques » lorsqu’ils<br />

servaient à sou<strong>la</strong>ger <strong>la</strong> fatigue après <strong>de</strong>s marches accab<strong>la</strong>ntes.<br />

Plusieurs tribus pratiquèrent ce rituel ancestral. Les expressions <strong>de</strong> l’anthropologue<br />

Rubén Pa<strong>la</strong>vecino sont opportunes; il dit à propos <strong>de</strong>s natifs du Chaco: « Le tatouage du<br />

visage est une habitu<strong>de</strong> extrêmement diffusée, commençant chez les pubères et progressant<br />

avec l’âge. L’opération est presque toujours pratiquée par les vieilles <strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu,<br />