Polynésie Arts et Divinités 1760-1860 - musée du quai Branly

Polynésie Arts et Divinités 1760-1860 - musée du quai Branly

Polynésie Arts et Divinités 1760-1860 - musée du quai Branly

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

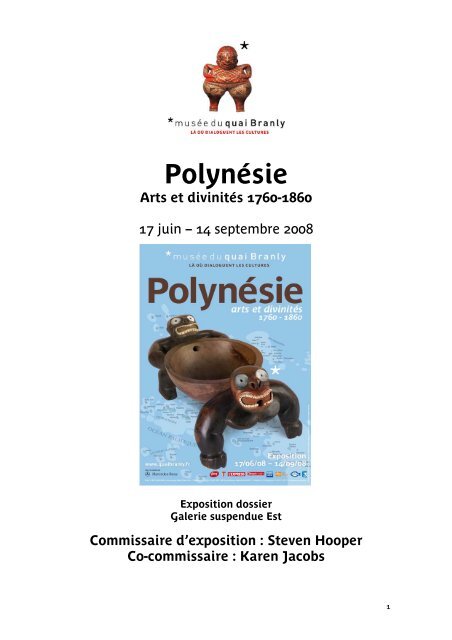

<strong>Polynésie</strong><br />

<strong>Arts</strong> <strong>et</strong> divinités <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong><br />

17 juin – 14 septembre 2008<br />

Exposition dossier<br />

Galerie suspen<strong>du</strong>e Est<br />

Commissaire d’exposition : Steven Hooper<br />

Co-commissaire : Karen Jacobs<br />

1

* SOMMAIRE<br />

* INTRODUCTION par Steven Hooper <strong>et</strong> Karen Jacobs<br />

* AVANT-PROPOS par Ratu Joni Madraiwiwi, Roko Tui Bau<br />

* A LA RENCONTRE DE LA POLYNESIE<br />

* LE PARCOURS DE L’EXPOSITION<br />

Préambule<br />

La Mer<br />

La Terre<br />

Marae / Le Temple<br />

Collecter la <strong>Polynésie</strong><br />

Construire le Divin<br />

* COLLECTER<br />

* ART ET AUTHENTICITE<br />

* FAIRE REVIVRE LE PASSE AUJOURD’HUI<br />

* STEVEN HOOPER ET KAREN JACOBS, COMMISSAIRES<br />

* CATALOGUE DE L’EXPOSITION ET AUTRES PUBLICATIONS<br />

* AUTOUR DE L’EXPOSITION<br />

* INFORMATIONS PRATIQUES<br />

* VISUELS DISPONIBLES<br />

2

* INTRODUCTION<br />

L’exposition <strong>Polynésie</strong> - <strong>Arts</strong> <strong>et</strong> divinités, <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong> présentée au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>,<br />

est la plus complète jamais réalisée sur l’art polynésien. Images divines étonnantes,<br />

imposantes sculptures de bois <strong>et</strong> de pierre, ornements d’ivoires, parures de plumes,<br />

étoffes végétales… c<strong>et</strong>te exposition exceptionnelle rassemble pour la première fois plus<br />

de 250 pièces rares des XVIII e<br />

<strong>et</strong> XIX e<br />

siècles provenant des collections de grands <strong>musée</strong>s<br />

anglais <strong>et</strong> français. Elle invite les visiteurs à explorer les îles <strong>du</strong> Pacifique en se<br />

concentrant particulièrement sur la période cruciale de <strong>1760</strong> à <strong>1860</strong>, au moment des<br />

premiers contacts avec les voyageurs européens : explorateurs, missionnaires, colons <strong>et</strong><br />

négociants.<br />

Avant le <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, l’exposition a été présentée au Sainsbury Centre for<br />

Visual <strong>Arts</strong>, de l’Université d’East Anglia à Norwich (Angl<strong>et</strong>erre), en 2006, sous le titre<br />

Pacific Encounters : art and divinity in Polynesia <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong>. Une partie de l’exposition<br />

(seulement 80 obj<strong>et</strong>s) a été présentée en 2006 / 2007 au British Museum de Londres,<br />

principal prêteur de l’exposition, sous le titre Power and Taboo : sacred objects from the<br />

Pacific.<br />

Ce plat à Kava, soutenu par deux personnages grimaçants, fut offert au Capitaine Charles<br />

Clerke par un chef de Kaua’i (Hawai) le 23 janvier 1778, pendant le dernier voyage de Cook<br />

<strong>et</strong> la première visite par les européens à Hawai. Il appartient au British Museum depuis 1780.<br />

3

DES PIECES UNIQUES EXPOSEES POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE<br />

Rarement exposées, ces nombreuses pièces d’images divines, d’ornements d’ivoire, de<br />

parures de plumes ou d’étoffes végétales illustrent la richesse <strong>et</strong> la diversité de création<br />

des <strong>Polynésie</strong>ns, entre <strong>1760</strong> <strong>et</strong> <strong>1860</strong>, période à laquelle ces œuvres jouaient des rôles<br />

importants dans la vie culturelle <strong>et</strong> religieuse des polynésiens. L’exposition dévoile au<br />

visiteur l’histoire des collections présentées, explique le rôle de ces obj<strong>et</strong>s dans leur<br />

contexte originel, <strong>et</strong> rend hommage au raffinement créatif des peuples qui les ont<br />

pro<strong>du</strong>its.<br />

Ces pièces rares perm<strong>et</strong>tent d’évoquer diverses rencontres : entre <strong>Polynésie</strong>ns, entre les<br />

<strong>Polynésie</strong>ns <strong>et</strong> leurs divinités, entre les <strong>Polynésie</strong>ns <strong>et</strong> les Européens <strong>et</strong> leurs divinités, <strong>et</strong><br />

enfin leurs chefs <strong>et</strong> leurs prêtres. L’exposition s’intéresse également à l'histoire des<br />

collectionneurs : qui étaient-ils <strong>et</strong> quels étaient les objectifs de leurs collectes ?<br />

De nombreuses pièces présentées sont issues des trois voyages <strong>du</strong> Capitaine Cook (1768-<br />

1780), mais ont également été rassemblées lors des voyages de George Vancouver,<br />

William Bligh, Dumont d’Urville ou d’autres expéditions. La majeure partie des obj<strong>et</strong>s<br />

qui constitue l’exceptionnelle collection de la London Missionary Soci<strong>et</strong>y, conservée au<br />

British Museum, est présentée pour la première fois en France.<br />

L’exposition <strong>Polynésie</strong> - <strong>Arts</strong> <strong>et</strong> divinités, <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong> est ren<strong>du</strong>e possible grâce aux<br />

nombreux obj<strong>et</strong>s polynésiens conservés <strong>et</strong> préservés dans les <strong>musée</strong>s <strong>et</strong> collections <strong>du</strong><br />

monde entier. Si la créativité des <strong>Polynésie</strong>ns suscite l’admiration, l'étonnement <strong>et</strong> le<br />

respect, un objectif important aura été atteint pour les commissaires de l’exposition.<br />

Les <strong>Polynésie</strong>ns ont aujourd'hui encore une culture vivante <strong>et</strong> dynamique, c<strong>et</strong>te<br />

exposition explore une partie importante de leur histoire en présentant au plus grand<br />

nombre ces traditions artistiques encore méconnues.<br />

Le commissariat est assuré par les docteurs Steven Hooper <strong>et</strong> Karen Jacobs,<br />

respectivement directeur <strong>et</strong> chercheur au Sainsbury Research Unit for the <strong>Arts</strong> of Africa,<br />

Oceania and the Americas à l’Université d’East Anglia en Angl<strong>et</strong>erre.<br />

La scénographie est réalisée par Gaëlle Seltzer pour l’Agence Pylône.<br />

Linteau, Nouvelle-Zélande/Aotearoa<br />

© British Museum, Londres<br />

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION<br />

Des performances de deux artistes contemporains néo-zélandais, Rosanna Raymond<br />

Samoane <strong>et</strong> George Nuku Maori seront proposées au public.<br />

Des cérémonies rituelles auront lieu lors <strong>du</strong> vernissage <strong>et</strong> de la clôture de l'exposition en<br />

présence de conservateurs de <strong>musée</strong>s polynésiens <strong>et</strong> de scientifiques qui participeront<br />

également au colloque proposé au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> les 17 / 18 juin sur le thème :<br />

“Exhibiting Polynesia : past, present and future”.<br />

4

* AVANT-PROPOS<br />

Par Ratu Joni Madraiwiwi, Roko Tui Bau, Fidji<br />

(Extrait <strong>du</strong> catalogue)<br />

En contemplant ces magnifiques obj<strong>et</strong>s issus <strong>du</strong> passé, nous ne pouvons qu’arrêter notre<br />

pensée sur les navigateurs <strong>et</strong> les artisans, les hiérarchies sociales complexes <strong>et</strong> la<br />

diversité culturelle que la <strong>Polynésie</strong> nous a léguées. L’exposition <strong>et</strong> le livre qui<br />

l’accompagne ont saisi l’essence de c<strong>et</strong> héritage admirable. Il s’agit avant tout d’une<br />

succession d’actions au cours desquelles ces peuples vivant jusque-là dans une partie<br />

r<strong>et</strong>irée <strong>du</strong> monde ont dû s’adapter à leur environnement puis à l’arrivée des Européens.<br />

C<strong>et</strong>te dernière rencontre devait se révéler féconde, bien que parfois douloureuse,<br />

aussi bien pour les uns que pour les autres. Elle débuta à l’époque des Lumières pour<br />

s’achever à l’époque des missionnaires <strong>et</strong> des colonisateurs. Les deux points de vue,<br />

polynésien <strong>et</strong> européen, exposés dans le catalogue, dévoilent bien des vérités sur la<br />

nature humaine. Méfiance, défiance, incompréhension, conflit, apaisement, compromis,<br />

acceptation <strong>et</strong> confiance se sont succédé avec plus ou moins d’intensité. Le sentiment<br />

des <strong>Polynésie</strong>ns sur l’ensemble de ce processus pourrait sans doute se tra<strong>du</strong>ire par la<br />

réponse de Talleyrand interrogé sur les bouleversements de la Révolution française :<br />

« J’ai vécu ». Et pendant toute c<strong>et</strong>te période, on rassemblait, on répertoriait <strong>et</strong> on<br />

documentait pour la postérité l’ensemble des images qui sont aujourd’hui devant nos<br />

yeux. C’est pourquoi nous sommes très reconnaissants aux premiers collectionneurs.<br />

Ce pectoral appartenait en 1840 à Tanoa Visawaqa,<br />

chef de Bau, Iles Fidji, <strong>et</strong> ancêtre de Ratu Joni Madraiwiwi<br />

© MAA, Cambridge<br />

Bien que le contexte culturel en <strong>Polynésie</strong> ait été transformé - parfois au point d’être<br />

méconnaissable - la force, la fierté <strong>et</strong> l’esprit de nos ancêtres polynésiens sont des vertus<br />

que nous nous devons de redécouvrir. Ces sociétés insulaires étaient bien plus que les<br />

plages de sable <strong>et</strong> les feuilles de palmiers si chères à la perception des Occidentaux.<br />

Selon des critères qui leur sont propres, les <strong>Polynésie</strong>ns étaient des gens raffinés <strong>et</strong><br />

pleins de talent – leurs capacités pour la négociation <strong>et</strong> la stratégie n’étaient pas moins<br />

subtiles ou ingénieuses <strong>du</strong> fait de leur établissement sous les Tropiques. Une réflexion<br />

sur notre passé apporte in<strong>du</strong>bitablement des enseignements utiles pour la société<br />

contemporaine <strong>du</strong> Pacifique. C’est vrai, le monde a changé. Cependant, la manière dont<br />

les <strong>Polynésie</strong>ns ont contrôlé <strong>et</strong> géré les ressources de leurs îles puis coopéré les uns avec<br />

les autres <strong>et</strong> avec les étrangers, r<strong>et</strong>entit depuis le passé jusqu’à aujourd’hui.<br />

Ce fut une révélation très enrichissante de découvrir ces <strong>Polynésie</strong>ns à travers les<br />

équipements <strong>et</strong> les techniques grâce auxquels ils ont façonné leur environnement. Ils<br />

l’ont maîtrisé simplement grâce à une alliance de détermination, de force, de<br />

perspicacité <strong>et</strong> de sagesse. Le lien avec nos ancêtres que constituent ces obj<strong>et</strong>s est, pour<br />

l’auteur de ces lignes, une expérience profonde qui l’emplit d’humilité.<br />

5

* A LA RENCONTRE DE LA POLYNESIE<br />

« Comment parviendrait-on à comprendre un jour le mécanisme des civilisations,<br />

anciennes ou modernes, si l’on s’obstine à séparer ce que l’homme a uni <strong>et</strong> à unir ce<br />

qu’il a séparé ? »<br />

Arthur Maurice Hocart, Le Mythe sorcier, 1973.<br />

Les îles de <strong>Polynésie</strong> (<strong>du</strong> Grec poly <strong>et</strong> nesos : « les îles nombreuses ») commencèrent à<br />

être explorées il y a 3000 ans, par les premiers voyageurs partis vers l’est depuis le<br />

Pacifique occidental.<br />

Le Pacifique central fut la dernière région habitable <strong>du</strong> globe à être explorée <strong>et</strong> occupée<br />

par les hommes. D’un point de vue archéologique, le Pacifique a été divisé par Roger<br />

Green (1991) en deux zones : l’Océanie proche (les îles Salomon <strong>et</strong> les terres plus à<br />

l’ouest) <strong>et</strong> l’Océanie éloignée (les Vanuatu <strong>et</strong> toutes les îles qui se trouvent plus à l’est <strong>et</strong><br />

au sud). Les îles, qui constituent ce que nous appelons désormais la <strong>Polynésie</strong>, furent<br />

des lieux fantasmés par des voyageurs <strong>et</strong> habitants de toutes sortes : « les peuples<br />

Lapita* » qui progressaient vers l’est <strong>et</strong> ses horizons inconnus, mille ans avant notre ère ;<br />

leurs successeurs polynésiens qui s’aventurèrent plus loin encore en direction de l’est,<br />

<strong>du</strong> nord <strong>et</strong> <strong>du</strong> sud ; plus tard, enfin, voyageurs, missionnaires, colons, artistes,<br />

chercheurs <strong>et</strong> touristes européens.<br />

Des populations originaires initialement de l’Asie <strong>du</strong> Sud-Est accostèrent aux Vanuatu,<br />

à peu près 1000 ans avant J.-C., <strong>et</strong> entreprirent presque aussitôt un long voyage de mille<br />

kilomètres contre les vents jusqu’aux îles qu’on appelle aujourd’hui les Fidji. Ces<br />

peuples devaient être des navigateurs hors pair <strong>et</strong>, selon toute vraisemblance, leurs<br />

voyages de r<strong>et</strong>our s’inscrivirent dans le cadre d’expéditions de colonisation pour occuper<br />

les nouvelles terres fertiles où les ressources terrestres <strong>et</strong> marines abondaient.<br />

Ce n’est qu’au XVI e<br />

siècle que des voyageurs européens,<br />

(Hollandais, Espagnols <strong>et</strong> Britanniques), entreprirent d’explorer les<br />

marges <strong>du</strong> Pacifique. Les « galions manillais » des Espagnols, qui<br />

échangeaient de l’argent contre des pro<strong>du</strong>its exotiques chinois,<br />

commencèrent même à le traverser régulièrement selon une route<br />

est-ouest qui reliait les côtes américaines, les Mariannes, les<br />

Philippines <strong>et</strong> Canton. Pendant des siècles, ils ne rencontrèrent<br />

jamais les archipels polynésiens situés au sud de l’Équateur, ni<br />

Hawai, plus au nord.<br />

* ces ancêtres <strong>Polynésie</strong>ns tiennent leur surnom <strong>du</strong> site Lapita situé<br />

en Nouvelle-Calédonie où des archéologues ont mis au jour des<br />

vestiges de poterie à pointillés perm<strong>et</strong>tant leur identification.<br />

Effigie en plumes Hawaï © British Museum, Londres<br />

Ce mode d’exploration <strong>et</strong> de traversée per<strong>du</strong>ra jusque dans les années <strong>1760</strong>, date à<br />

laquelle débuta une ère de voyages européens sans précédent. Ces voyageurs –<br />

explorateurs, scientifiques, artistes, marchands, baleiniers, évangélisateurs, planteurs,<br />

colons, de toutes sortes <strong>et</strong> de tout pays – apportèrent avec eux leurs propres<br />

constructions imaginaires sur les îles qu’ils découvrirent.<br />

Ces territoires nourrissent depuis lors l’imaginaire de générations d’Européens. Paradis<br />

<strong>et</strong> palmiers, hommes à l’état de nature ou au stade de la barbarie païenne, amour libre<br />

<strong>et</strong> terre bon marché : les rêves <strong>et</strong> les illusions des Européens se transformèrent souvent<br />

en d’amères expériences pour eux comme pour les insulaires.<br />

6

En eff<strong>et</strong>, ce qui caractérise c<strong>et</strong>te époque a posteriori, ce sont les famines <strong>et</strong> les ouragans,<br />

les épidémies <strong>et</strong> les crises démographiques, les meurtres <strong>et</strong> l’appropriation de terres, de<br />

gré ou de force. Rien de tout cela n’était nouveau en <strong>Polynésie</strong>, mais les rencontres <strong>et</strong><br />

les heurts entre insulaires <strong>et</strong> étrangers provoquèrent des transformations rapides qui ont<br />

profondément marqué la région.<br />

Au XVIII e<br />

Au XVIII siècle, toute la région incluse dans le « triangle polynésien », formé par Hawai,<br />

l’île de Pâques (Rapa Nui) <strong>et</strong> la Nouvelle-Zélande (Aotearoa), avait depuis longtemps été<br />

peuplée par ces « <strong>Polynésie</strong>ns » qui partageaient une même ascendance.<br />

e<br />

siècle, toute la région incluse dans le « triangle polynésien », formé par Hawai,<br />

l’île de Pâques (Rapa Nui) <strong>et</strong> la Nouvelle-Zélande (Aotearoa), avait depuis longtemps été<br />

peuplée par ces « <strong>Polynésie</strong>ns » qui partageaient une même ascendance.<br />

Pour les <strong>Polynésie</strong>ns, les îles sont la demeure, la terre (fenua), le territoire des ancêtres,<br />

la terre des générations futures, le lieu avec lequel chacun entr<strong>et</strong>ient un lien intime car<br />

faisant partie intégrante de son être, le lieu que l’on a nommé, conquis <strong>et</strong> pour lequel on<br />

a combattu.<br />

Trois mille ans d’exploration <strong>et</strong> d’occupation ont fait naître chez eux une identité<br />

indissociable de la terre, des forêts, des lagons <strong>et</strong> de la haute mer ; tous ces éléments<br />

qui, réunis, forment l’« Océanie », telle que l’évoque l’écrivain <strong>et</strong> chercheur Tongien,<br />

Epeli Hau’ofa.<br />

Ce lien profond s’est matérialisé dans des obj<strong>et</strong>s, des histoires, des traditions orales, des<br />

chants, des danses, des monuments, des constructions <strong>et</strong> des pratiques culturelles<br />

diverses. <strong>Polynésie</strong> - <strong>Arts</strong> <strong>et</strong> divinités, <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong> s’intéresse avant tout aux obj<strong>et</strong>s, pris<br />

dans leur contexte le plus large. Toutefois ces obj<strong>et</strong>s – figures ou hameçons, éventails ou<br />

casse-tête – n’existent pas en eux-mêmes ; ils ont été fabriqués par des indivi<strong>du</strong>s ou par<br />

des groupes, avec un soin minutieux <strong>et</strong> à des fins précises.<br />

<strong>1760</strong>-<strong>1860</strong>, UN SIECLE DE TRANSFORMATIONS ESSENTIELLES<br />

Entre <strong>1760</strong> <strong>et</strong> <strong>1860</strong>, le paysage culturel de <strong>Polynésie</strong> change dans ses fondements. Avant<br />

<strong>1760</strong>, si les <strong>Polynésie</strong>ns entr<strong>et</strong>iennent des relations régulières d’une île à l’autre, ils<br />

ignorent l’Europe, le métal, les armes à feu <strong>et</strong> les religions occidentales. Dans l’intervalle<br />

d’un siècle, chaque parcelle de <strong>Polynésie</strong> a scellé une relation de type colonial, ou<br />

précolonial, avec les puissances européennes. La plupart des <strong>Polynésie</strong>ns subirent dans<br />

c<strong>et</strong>te période diverses épidémies <strong>et</strong> furent convertis à l’une ou l’autre des formes<br />

concurrentes de la Chrétienté. La <strong>Polynésie</strong> devient un endroit radicalement différent <strong>et</strong><br />

paradoxalement de vigoureuses identités culturelles survécurent <strong>et</strong> s’y développèrent.<br />

L’exposition <strong>Polynésie</strong> - <strong>Arts</strong> <strong>et</strong> divinités, <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong> se concentre sur la dynamique de ce<br />

siècle : période de contacts avec les officiers de la marine européenne, les membres<br />

d’équipage, les négociants, les baleiniers, les missionnaires, les voyageurs, les colons, les<br />

administrateurs <strong>et</strong> les artistes, des Européens de toutes origines que la destinée<br />

a con<strong>du</strong>its jusqu’en <strong>Polynésie</strong>.<br />

Les relations avec ces visiteurs se sont faites, pour la plupart, par l’intermédiaire d’obj<strong>et</strong>s<br />

<strong>et</strong> de matériaux qui circulaient dans les deux sens. Beaucoup d’obj<strong>et</strong>s collectés par, ou<br />

donnés à des Européens, furent rapportés en Europe <strong>et</strong> en Amérique <strong>du</strong> Nord.<br />

Pectoral, îles de Paques © MAA Cambridge<br />

7

Grand personnage masculin, Hawai<br />

© British Museum, Londres<br />

* LE PARCOURS DE L’EXPOSITION<br />

Ku, une colossale figure hawaïenne, accueille les visiteurs à<br />

l’entrée de l'exposition. Présentée dans les collections <strong>du</strong> British<br />

Museum, c’est l’une des trois pièces colossales polynésiennes -<br />

de c<strong>et</strong>te dimension - préservées au monde. Les deux autres sont<br />

visibles au Bishop Museum à Honolulu (Hawaï) <strong>et</strong> au Peabody<br />

Essex Museum de Salem (Massachus<strong>et</strong>ts).<br />

Dans l’escalier menant à l’exposition, des salutations<br />

traditionnelles en langues polynésiennes accueillent les visiteurs<br />

<strong>et</strong> leurs rappellent l’importance - tant historique que sacrée -<br />

que revêtent encore aujourd’hui pour les <strong>Polynésie</strong>ns les<br />

nombreuses pièces exposées.<br />

L’originalité de l’exposition réside dans son parcours se<br />

composant de six séquences thématiques - Intro<strong>du</strong>ction, La Mer, La Terre, Marae/le<br />

Temple, Collecter <strong>et</strong> Construire le divin - qui m<strong>et</strong> en exergue les connections <strong>et</strong> relations<br />

entre les différents <strong>Polynésie</strong>ns issus de différentes partiess <strong>du</strong> Pacifique.<br />

PRÉAMBULE<br />

Au XVIII e siècle, les sociétés polynésiennes n'étaient ni figées ni statiques. Elles<br />

évoluèrent pendant des millénaires <strong>et</strong> les <strong>Polynésie</strong>ns continuèrent à s’adapter <strong>et</strong> à<br />

incorporer de nouvelles idées <strong>et</strong> techniques importées par les Européens. C<strong>et</strong>te<br />

intégration est incarnée ici dans des obj<strong>et</strong>s comme le club Fidjien conçu par un Maori de<br />

Nouvelle-Zélande ou un mousqu<strong>et</strong> américain incrusté de baleine d'ivoire.<br />

Mousqu<strong>et</strong> américain / fidjien © University of Aberdeen<br />

L’exposition présente des obj<strong>et</strong>s issues de neuf régions polynésiennes : les îles<br />

Hawaiennes, la Nouvelle-Zélande (Aotearoa), l’île de Pâques (Rapa Nui), les îles<br />

Marquises, Mangareva (îles Gambier), les îles Tuamotu, les îles de la Société, les îles<br />

Australes (<strong>Polynésie</strong> Française), les îles Cook <strong>et</strong> la <strong>Polynésie</strong> Occidentale (incluant les<br />

Fidji, les Tonga, les Samoa <strong>et</strong> les îles voisines).<br />

8

Eventail, îles Marquises<br />

© British Museum, Londres<br />

LA MER<br />

La mer joue un rôle crucial dans la vie des <strong>Polynésie</strong>ns : elle fournit<br />

de la nourriture <strong>et</strong> des matières premières, <strong>et</strong> constitue une « voie »<br />

importante. Véritable domaine cosmologique, elle était aussi<br />

associée aux chefs, aux dieux <strong>et</strong> aux pouvoirs divins. Ces derniers<br />

étaient souvent symbolisés par des éléments « marins » : coquilles,<br />

ivoires de baleine, dents de requins <strong>et</strong> carapaces de tortues.<br />

Grands navigateurs, les <strong>Polynésie</strong>ns embellissaient de sculptures <strong>et</strong> gravures leurs larges<br />

pirogues à balancier. Leurs fil<strong>et</strong>s, hameçons <strong>et</strong> harpons leur perm<strong>et</strong>taient d’attraper une<br />

grande variété de poissons. Les hameçons faisaient eux aussi l’obj<strong>et</strong> d’échanges de<br />

valeur ; la coquille d’huître perlière était très prisée, <strong>et</strong> s’échangeait sur de très longues<br />

distances.<br />

LA TERRE<br />

MARAE / LE TEMPLE<br />

La terre <strong>et</strong> la mer étaient associées à des attributs divins, sous<br />

la forme de dieux. C’est ainsi que Tangaroa était associé à la<br />

mer, <strong>et</strong> Tane à la forêt. Ces domaines, ainsi que les oiseaux<br />

qui les habitent, fournissaient des matériaux de prix qui<br />

étaient utilisés pour créer des obj<strong>et</strong>s cultuels. Bois, pierre <strong>et</strong><br />

fibres végétales sont les matériaux issus de la « terre » les<br />

plus courants.<br />

Les <strong>Polynésie</strong>ns utilisaient des haches en pierre (puis le métal<br />

européen) pour abattre les arbres des forêts. Des outils en<br />

coquillages, en os ou en dents de requin étaient utilisés par<br />

les sculpteurs. Les armes -d’apparat, d’attaque ou de défense-<br />

étaient faites de bois, plus rarement de pierre.<br />

La relation entre les hommes <strong>et</strong> les dieux était extrêmement<br />

importante. Afin d’obtenir la faveur divine, des échanges avec les<br />

pouvoirs divins étaient établis par des offrandes mutuelles <strong>et</strong> des<br />

bénédictions. Ces offrandes pouvaient être faites sur des autels<br />

domestiques, ou dans des temples consacrés, appelés « Marae* » en<br />

plusieurs endroits de la <strong>Polynésie</strong>.<br />

Pendant les rituels religieux, la notion abstraite de « divinité » était<br />

matérialisée, ou incarnée, par des obj<strong>et</strong>s - images, tambours, pierres <strong>et</strong><br />

reliques - ou par des personnes comme les chefs ou les prêtres, qui<br />

devenaient ainsi le point de convergence de la vénération. L’exposition<br />

réserve un espace clos aux Marae, dans le souhait d’évoquer avec<br />

respect le temple où ces obj<strong>et</strong>s pouvaient être contemplés.<br />

* Les termes marae, malae ou me'ae désignent en <strong>Polynésie</strong> un espace réservé aux activités de la<br />

hiérarchie sociale : réunions, intronisation des chefs, repas cérémoniels... Dans certaines îles, on y<br />

établissait la maison <strong>du</strong> chef ; ailleurs, celle des ancêtres ou des dieux. C<strong>et</strong> espace, soigneusement<br />

entr<strong>et</strong>enu, était - ou non - distinct de la place de danse <strong>et</strong> plus ou moins tabou. Des pierres<br />

consacrées aux ancêtres y étaient parfois dressées.<br />

9<br />

Figurine Ivoire de cachalot, Tonga<br />

©British Museum, Londres<br />

Figure de l’île Mangareva,<br />

© British sh Museum, Londres

COLLECTER<br />

Des obj<strong>et</strong>s originaires de <strong>Polynésie</strong> firent leur entrée dans les<br />

collections européennes, <strong>et</strong> ont été plusieurs fois donnés, ven<strong>du</strong>s <strong>et</strong><br />

échangés avant de trouver leur demeure définitive.<br />

Les voyageurs ont acquis des obj<strong>et</strong>s pour des raisons scientifiques, ou<br />

comme témoignages de leurs voyages, de leurs amitiés <strong>et</strong> de leurs<br />

rencontres dans les Mers <strong>du</strong> Sud. D’abord transmis, beaucoup de ces<br />

obj<strong>et</strong>s furent finalement présentés dans des <strong>musée</strong>s, ou ven<strong>du</strong>s<br />

comme des « curiosités ».<br />

Tambour Hawaïen collecté pendant le troisième voyage de Cook,<br />

ex. collection James Hooper<br />

© British Museum, Londres<br />

Les missionnaires ont collecté des « idoles », comme preuves de leur succès<br />

évangélisateur. Ces obj<strong>et</strong>s étaient présentés dans des <strong>musée</strong>s de missions,<br />

confrontant le public à « l’idolâtrie » afin de l’encourager à donner de<br />

l’argent pour soutenir l’action des missions. Ils servaient de témoins pour<br />

lever des fonds <strong>et</strong> susciter l’élan pour de nouveaux voyages.<br />

Mais les Européens n’étaient pas les seuls à s’intéresser aux obj<strong>et</strong>s exotiques. Les<br />

<strong>Polynésie</strong>ns étaient eux aussi curieux de ce que les Européens avaient à leur offrir –<br />

métal, étoffes <strong>et</strong> armes à feu –, <strong>et</strong> de ce que l’on trouvait ailleurs en <strong>Polynésie</strong> : c’est le<br />

cas, par exemple, des plumes rouges rapportées par les navires de Cook de Tonga à<br />

Tahiti.<br />

« CONSTRUIRE LE DIVIN »<br />

Cape de plumes © Hastings Museum<br />

Emballer, nouer, contenir, séparer <strong>et</strong> élever : autant de moyens importants de gérer<br />

les pouvoirs divins pour les <strong>Polynésie</strong>ns. Afin de perm<strong>et</strong>tre aux hommes d’établir des<br />

relations pro<strong>du</strong>ctives avec les dieux, les formes abstraites <strong>du</strong> divin trouvaient leur<br />

expression physique dans des obj<strong>et</strong>s, souvent anthropomorphes, assemblés à partir de<br />

matériaux bruts, <strong>et</strong> dans des associations d’éléments particulières.<br />

Un exemple de ces constructions symboliques : le chef. Lors de la consécration, le corps<br />

<strong>du</strong> candidat à la chefferie, qui pouvait déjà porter différents tatouages, était transformé<br />

par des superpositions d’enveloppements. Pour ce faire, on utilisait étoffes végétales,<br />

nattes <strong>et</strong> capes, telles les magnifiques capes en plumes d’Hawai.<br />

Le corps <strong>du</strong> chef était séparé <strong>du</strong> monde des hommes<br />

par ces « enveloppes », il prenait place sur un<br />

morceau d’étoffe d’écorce ou sur un siège spécial,<br />

puis, suivant les îles, il était habillé de plastrons <strong>et</strong><br />

d’ornements faits à partir de coquillages ou d’ivoire<br />

de cachalot, des matières exotiques, issues de la mer,<br />

qui dégagent lumière <strong>et</strong> vitalité.<br />

10<br />

Figure de Tahiti<br />

© British Museum, Londres<br />

Siège Tahitien<br />

© British Museum, Londres

* COLLECTER<br />

L’exposition s’intéresse aux conditions d’acquisition des obj<strong>et</strong>s d’art polynésiens. Il<br />

semblerait que la plupart furent acquis dans des conditions convenant aux deux parties<br />

<strong>et</strong> à des taux de change satisfaisants (à l’époque) dans les systèmes de valeurs européen<br />

<strong>et</strong> local. Des deux côtés, l’intérêt pour les obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> les matériaux était extraordinaire.<br />

Les navires des visiteurs recherchaient principalement de l’eau <strong>et</strong> des vivres, mais une<br />

fois ces besoins satisfaits, les curiosités naturelles <strong>et</strong> artificielles (les obj<strong>et</strong>s fabriqués)<br />

étaient très demandés.<br />

Pectoral Tahitien © British Museum, Londres<br />

Au cours des voyages de Cook, les hommes à l’esprit scientifique comme Joseph Banks,<br />

Daniel Solander, Johann <strong>et</strong> George Forster s’adonnaient au troc dès qu’ils en avaient<br />

l’occasion. On obtenait des coquillages, des poissons, des échantillons botaniques <strong>et</strong> des<br />

obj<strong>et</strong>s locaux en échange de clous, d’étoffes, de boutons, de miroirs <strong>et</strong> de presque tout<br />

ce qui pouvait se trouver à bord.<br />

À Tahiti, Cook dût même lancer son célèbre avertissement, « Rien en fer », aux membres<br />

de l’équipage <strong>et</strong> les empêcher ainsi d’arracher les clous <strong>du</strong> navire pour les utiliser<br />

comme monnaie d’échange, afin notamment d’ach<strong>et</strong>er les faveurs féminines.<br />

Les scientifiques appartenant aux trois voyages de Cook voulaient réunir des collections<br />

pour élaborer des classifications. Ils étaient incités à cela par la philosophie des<br />

Lumières <strong>et</strong> ses méthodes, à une époque où l’on attendait de ceux qui en avaient la<br />

possibilité qu’ils réunissent des documents sur le monde physique <strong>et</strong> ses habitants. C’est<br />

ainsi que Banks saisit sa chance <strong>et</strong> se forgea une éminente réputation, grâce à ses<br />

aventures scientifiques <strong>et</strong> extra-scientifiques de jeune homme d’une vingtaine d’années<br />

dans les mers <strong>du</strong> Sud. Des obj<strong>et</strong>s ayant appartenu à Banks figurent dans c<strong>et</strong>te exposition<br />

<strong>et</strong>, pour autant que nous le sachions, ils furent acquis dans des conditions jugées<br />

équitables à l’époque.<br />

La Grande-Br<strong>et</strong>agne n’était pas la seule puissance européenne à organiser des<br />

expéditions dans le Pacifique à la fin <strong>du</strong> XVIII e siècle, même si les Britanniques étaient<br />

de loin les collectionneurs les plus actifs. Des expéditions françaises menées par<br />

Bougainville (1766-1769), de Surville (1769-1770) <strong>et</strong> <strong>du</strong> Fresne (1771-1773) visitèrent<br />

diverses îles polynésiennes, mais peu d’obj<strong>et</strong>s ont été conservés, voire aucun.<br />

Les expéditions ultérieures menées par La Pérouse (1785-1788) <strong>et</strong> d’Entrecasteaux (1791-<br />

1793) ont laissé beaucoup d’archives mais, elles aussi, peu d’obj<strong>et</strong>s. Les Espagnols<br />

initièrent trois expéditions vers Tahiti depuis le Pérou, entre 1772 <strong>et</strong> 1776.<br />

11

L’expédition britannique con<strong>du</strong>ite par George Vancouver (1791-1795) suivit un schéma<br />

similaire à celle de Cook pour les collectes. Les guerres napoléoniennes mirent un frein<br />

aux expéditions navales européennes <strong>du</strong>rant les deux premières décennies <strong>du</strong> XIX e<br />

siècle, hormis pour les Russes <strong>et</strong> les Américains. Pour ce qui est des expéditions<br />

financées par l’État, les marines française <strong>et</strong> britannique furent les plus actives pendant<br />

la première moitié <strong>du</strong> XIX e siècle, quand se développèrent les premières ambitions<br />

coloniales <strong>et</strong> la rivalité entre les deux pays. Quelques récits illustrés furent publiés à la<br />

suite des expéditions françaises commandées par Freycin<strong>et</strong> (1817-1820), Duperrey (1822-<br />

1825), Dumont d’Urville (1826-1829, 1837-1840) <strong>et</strong> <strong>du</strong> P<strong>et</strong>it-Thouars (1836-1839) <strong>et</strong><br />

quelques collections documentées furent constituées. La cape Maori présentée au<br />

<strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> a été collectée pendant l’expédition de Dumont D’Urville.<br />

Boîte avec couvercle Tonga, Tongatapu<br />

© British Museum, Londres<br />

Les curiosités artificielles (obj<strong>et</strong> fabriqués) acquises au XVIII e<br />

siècle entrèrent dans des<br />

collections européennes, surtout en Grande-Br<strong>et</strong>agne, avant d’être données, ven<strong>du</strong>es ou<br />

échangées <strong>et</strong> de trouver leur lieu de conservation actuel. Elles devinrent des symboles de<br />

prestige social, comme elles l’avaient été en <strong>Polynésie</strong>, avant d’être négligées. Un grand<br />

nombre d’entre elles n’a pas été conservé jusqu’à nos jours ; beaucoup d’autres ont pu<br />

l’être, mais ont été séparées de toute documentation.<br />

Les Européens n’étaient évidemment pas les seuls amateurs d’obj<strong>et</strong>s exotiques. Les<br />

<strong>Polynésie</strong>ns faisaient un choix parmi ce qu’ils avaient à leur offrir. Ils appréciaient<br />

notamment les articles exotiques en métal, les tissus <strong>et</strong> tout ce qu’ils pouvaient<br />

incorporer dans leurs propres systèmes de valeur.<br />

Les curiosités n’étaient pas collectionnées comme des trophées puisque leur acquisition<br />

ne nécessitait pas de conquête ni de subordination intentionnelle. Ce sont davantage les<br />

missionnaires chrétiens qui se préoccupaient de réunir des trophées : à de rares<br />

exceptions près, ils ne s’intéressaient pas à la valeur scientifique des obj<strong>et</strong>s ni à leur<br />

statut de curiosités, mais y voyaient des preuves de leur réussite évangélisatrice,<br />

notamment dans le cas des « idoles ».<br />

Les récits de missionnaires qui ont été publiés rapportent souvent sur un ton triomphant<br />

les victoires sur l’idolâtrie. L’évangéliste John Williams, de la London Missionary Soci<strong>et</strong>y<br />

(LMS), de r<strong>et</strong>our à Ra’iatea après avoir séjourné à Aitutaki en 1823, écrivait : « de même<br />

que d’autres guerriers s’enorgueillissent de présenter les trophées de leurs victoires, nous<br />

accrochâmes les idoles déchues d’Aitutaki aux bras de vergue <strong>et</strong> à d’autres parties <strong>du</strong><br />

navire, pénétrâmes triomphalement dans le port, voguâmes jusqu’à la colonie <strong>et</strong> j<strong>et</strong>âmes<br />

l’ancre, au milieu des cris <strong>et</strong> des acclamations de nos gens ».<br />

12

La véhémence pieuse <strong>du</strong> combat de la LMS contre l’idolâtrie est frappante, à défaut<br />

d’être surprenante. Il en allait de même des Méthodistes en <strong>Polynésie</strong> occidentale. Les<br />

obj<strong>et</strong>s religieux qui n’étaient pas détruits par de zélés néophytes, suivant les directives<br />

des missionnaires, étaient recueillis comme des trophées <strong>et</strong> expédiés dans les <strong>musée</strong>s<br />

missionnaires d’Europe.<br />

Ils y servaient d’indices de performance - pour reprendre l’expression actuelle - ainsi que<br />

d’instruments pour les campagnes de collecte de fonds lors desquelles les horreurs<br />

grotesques de l’idolâtrie étaient exhibées afin d’inciter le public à soutenir l’œuvre<br />

missionnaire. On recueillait aussi des obj<strong>et</strong>s quotidiens, dont la fonction religieuse<br />

n’était pas explicite, pour prouver que les <strong>Polynésie</strong>ns savaient développer des arts<br />

utilitaires <strong>et</strong> n’étaient donc pas per<strong>du</strong>s pour le salut. Les missionnaires avaient besoin de<br />

souligner que la rédemption n’était pas hors de portée des idolâtres afin de justifier de<br />

telles dépenses d’énergie <strong>et</strong> de richesses.<br />

Les obj<strong>et</strong>s gardés en souvenir constituent une troisième catégorie, où n’interviennent ni<br />

la valeur scientifique ni le rôle de trophée. Les premiers explorateurs, puis les voyageurs,<br />

les marchands, les baleiniers, les militaires <strong>et</strong> les administrateurs qui leur succédèrent, se<br />

procuraient des pro<strong>du</strong>its locaux pour conserver des souvenirs tangibles de leurs voyages<br />

<strong>et</strong> de leurs aventures, de leurs amitiés <strong>et</strong> de leurs rencontres, dans les mers <strong>du</strong> Sud.<br />

Transmis au sein des familles, ils finirent par être proposés à des <strong>musée</strong>s locaux ou<br />

ven<strong>du</strong>s comme curiosités à la fin <strong>du</strong> XIX e <strong>et</strong> au XX e siècle. Ils ont circulé en relativement<br />

grande quantité, sont entrés dans des collections privées, ont été ven<strong>du</strong>s aux enchères,<br />

échangés, reven<strong>du</strong>s, passant progressivement <strong>du</strong> statut de souvenir à celui de curiosité <strong>et</strong><br />

finalement d’œuvre d’art.<br />

Pendentif de cou, Nouvelle-Zélande, Aotearoa<br />

© British Museum, Londres<br />

13

* ART ET AUTHENTICITE<br />

Le mot « art » qui figure dans le titre de l’exposition <strong>et</strong> <strong>du</strong> catalogue qui l’accompagne,<br />

n’est pas employé à la légère. Selon un cliché de l’anthropologie, de nombreuses<br />

cultures n’ayant pas de vocable pour désigner l’art, l’utilisation <strong>du</strong> mot serait suspecte.<br />

Ironiquement, même dans les langues européennes qui disposent d’un mot, il n’existe<br />

pas de consensus sur son sens <strong>et</strong> sa définition est régulièrement réévaluée. Avant le XX e<br />

Ironiquement, même dans les langues européennes qui disposent d’un mot, il n’existe<br />

pas de consensus sur son sens <strong>et</strong> sa définition est régulièrement réévaluée. Avant le XX<br />

siècle <strong>et</strong> avant le déplacement <strong>du</strong> champ de l’art sous l’eff<strong>et</strong> <strong>du</strong> Modernisme, on parlait<br />

rarement d’« art » pour les types d’obj<strong>et</strong>s figurant dans c<strong>et</strong>te exposition. Les avantgardes<br />

européennes admirent les canons formels de l’ « art dit primitif ». Elles les<br />

intro<strong>du</strong>isirent dans leurs pro<strong>du</strong>ctions artistiques ce qui était aussi une façon d’exprimer<br />

leur respect pour leurs créateurs. Des artistes comme Pablo Picasso <strong>et</strong> Henry Moore, des<br />

critiques comme Roland Penrose <strong>et</strong> Roger Fry ont été inspirés par c<strong>et</strong> art ou l’ont célébré<br />

dans leurs propres œuvres. Ils n’étaient pas exempts de préjugés naïfs sur les « artistes »<br />

<strong>et</strong> les sociétés qui l’avaient créé, mais ils lui donnèrent une nouvelle dimension, ce qui<br />

obligea le public à le prendre de plus en plus au sérieux. Il n’est pas étonnant que<br />

Picasso, Moore <strong>et</strong> Penrose aient chacun possédé des moulages de la figure reli<strong>quai</strong>re de<br />

Rurutu, conservée au British Museum.<br />

e<br />

siècle <strong>et</strong> avant le déplacement <strong>du</strong> champ de l’art sous l’eff<strong>et</strong> <strong>du</strong> Modernisme, on parlait<br />

rarement d’« art » pour les types d’obj<strong>et</strong>s figurant dans c<strong>et</strong>te exposition. Les avantgardes<br />

européennes admirent les canons formels de l’ « art dit primitif ». Elles les<br />

intro<strong>du</strong>isirent dans leurs pro<strong>du</strong>ctions artistiques ce qui était aussi une façon d’exprimer<br />

leur respect pour leurs créateurs. Des artistes comme Pablo Picasso <strong>et</strong> Henry Moore, des<br />

critiques comme Roland Penrose <strong>et</strong> Roger Fry ont été inspirés par c<strong>et</strong> art ou l’ont célébré<br />

dans leurs propres œuvres. Ils n’étaient pas exempts de préjugés naïfs sur les « artistes »<br />

<strong>et</strong> les sociétés qui l’avaient créé, mais ils lui donnèrent une nouvelle dimension, ce qui<br />

obligea le public à le prendre de plus en plus au sérieux. Il n’est pas étonnant que<br />

Picasso, Moore <strong>et</strong> Penrose aient chacun possédé des moulages de la figure reli<strong>quai</strong>re de<br />

Rurutu, conservée au British Museum.<br />

Moore passa de nombreuses heures dans le <strong>musée</strong>, dans les années 1920, à dessiner des<br />

sculptures de <strong>Polynésie</strong> <strong>et</strong> d’ailleurs. On qualifie désormais plutôt ces œuvres de<br />

« tribales » ou d’ « <strong>et</strong>hniques ». Quel que soit l’adjectif, le mot « art » est désormais<br />

solidement établi <strong>et</strong> vise moins à faire entrer ces obj<strong>et</strong>s dans des systèmes de<br />

classification européens qu’à honorer le savoir-faire <strong>et</strong> la créativité des <strong>Polynésie</strong>ns, au<br />

même titre que sont aujourd’hui honorées <strong>et</strong> valorisées les traditions artistiques <strong>du</strong><br />

monde entier. La plupart des définitions de l’art le relient à l’esthétique, à des<br />

jugements sur la beauté, le goût, la forme <strong>et</strong> l’habil<strong>et</strong>é de l’exécution. Chacun pourra<br />

remarquer le soin extrême <strong>et</strong> le raffinement avec lesquels les obj<strong>et</strong>s présentés dans<br />

l’exposition ont été exécutés. Les qualités plaisaient à la fois aux artisans <strong>et</strong> aux<br />

utilisateurs <strong>et</strong> elles étaient, en outre, garantes d’efficacité puisque ce soin devait<br />

honorer les dieux comme une forme de sacrifice propitiatoire. Une esthétique <strong>du</strong> divin<br />

était ici à l’œuvre.<br />

Qu’un obj<strong>et</strong> semble grotesque ou magnifique à l’œil occidental<br />

ne compte pas. Ces choses étaient fabriquées pour remplir une<br />

fonction, pour pro<strong>du</strong>ire des eff<strong>et</strong>s dans le monde – <strong>et</strong> c’est<br />

toujours le cas. Pour Alfred Gell (1998), l’art pris dans son sens<br />

interculturel le plus large n’est pas une affaire d’esthétique ni<br />

de sens, mais de pro<strong>du</strong>ction d’eff<strong>et</strong>s sur le milieu social, une<br />

capacité à agir. Alfred Gell concevait l’art comme un système<br />

d’action destiné à changer le monde plutôt qu’à être le support<br />

de propositions symboliques. De son point de vue, un obj<strong>et</strong><br />

d’art est l’équivalent d’une personne (ou d’un dieu). Il n’a ni<br />

besoin d’être « beau », ni de « symboliser » ou de « représenter<br />

» quoi que ce soit. Il matérialise ou rend sensible ce à quoi il<br />

renvoie tel un index. Par respect pour les images ou « idoles »,<br />

Gell rej<strong>et</strong>te la conception timorée qui en fait de simples<br />

« représentations » de la divinité, des auxiliaires de la piété <strong>et</strong><br />

affirme au contraire qu’ils sont des dieux – une instance<br />

physique <strong>du</strong> divin.<br />

Boîte à ossements en forme de personnage debout<br />

Îles Australes, Rurutu © British Museum, Londres<br />

14

Les travaux de Gell affectent profondément la compréhension des obj<strong>et</strong>s, des chefferies<br />

<strong>et</strong> des religions de <strong>Polynésie</strong> <strong>et</strong>, selon sa conception, les obj<strong>et</strong>s montrés ici sont de l’art.<br />

L’idée que les dieux, les personnes ou les agents sociaux peuvent être remplacés par des<br />

obj<strong>et</strong>s nous aide à comprendre la puissance <strong>et</strong> la valeur dont ces derniers sont si souvent<br />

investis – dans le cas des reliques religieuses, par exemple, ou des obj<strong>et</strong>s associés à des<br />

personnages célèbres comme le capitaine Cook.<br />

Dès que l’on parle d’art, les idées <strong>et</strong> les soupçons sur son authenticité, ne sont jamais<br />

très loin. On a longtemps distingué, à tort, des obj<strong>et</strong>s d’art polynésiens authentiques <strong>et</strong><br />

inauthentiques : les premiers, datant d’avant le contact avec les Européens, auraient été<br />

fabriqués avec des outils en pierre (<strong>et</strong> seraient authentiques), alors que les seconds,<br />

d’emblée destinés à la vente, n’auraient pas servi dans les rituels locaux (<strong>et</strong> ne seraient<br />

pas authentiques). Or, il se trouve que la grande majorité des obj<strong>et</strong>s présentés, y compris<br />

de nombreuses « grandes » sculptures, a été réalisée avec des outils fournis par les<br />

Européens. Que les outils aient été en pierre, en coquillage, en dent ou en peau de<br />

requin, en fer ou en acier est moins une question d’authenticité que de vitesse<br />

d’exécution.<br />

De surcroît, la grande majorité de ces obj<strong>et</strong>s était réalisée pour la « vente » ou son<br />

équivalent local, l’échange. Ils étaient commandés, offerts <strong>et</strong> présentés avant de servir à<br />

d’autres fins. Des obj<strong>et</strong>s comme les tambours des îles Australes ou les pectorals des Fidji<br />

<strong>et</strong> des Tonga étaient souvent fabriqués pour l’exportation parce que leur valeur <strong>et</strong> leur<br />

efficacité dépendaient étroitement <strong>du</strong> fait qu’ils soient négociables. Et même les pagaies<br />

si travaillées de Ra’ivavae, apparues vers 1820 <strong>et</strong> quelque peu méprisées par les<br />

spécialistes, n’étaient pas seulement fabriquées pour être ven<strong>du</strong>es aux Européens mais<br />

servaient dans les échanges locaux. Les représentants de la London Missionary Soci<strong>et</strong>y<br />

rapportent que plusieurs de ces pagaies avaient été offertes, accompagnées de discours<br />

formels, à un chef de Ra’ivavae, en 1824. Aucun des obj<strong>et</strong>s présentés ici n’appartenait à<br />

une <strong>Polynésie</strong> « intacte, authentique, d’avant le contact avec l’extérieur », car un tel<br />

concept n’existe que dans l’imaginaire européen. Ces obj<strong>et</strong>s sont plutôt le pro<strong>du</strong>it de<br />

contextes locaux similaires qui pouvaient éventuellement inclure des Européens. Ils<br />

révèlent un grand esprit d’initiative face à des outils, des idées <strong>et</strong> des matériaux<br />

nouveaux <strong>et</strong> témoignent de savoir-faire plus ou moins importants.<br />

Pagaie Îles Australes,<br />

© Ex<strong>et</strong>er, RAMM<br />

15

© Kerry Brown<br />

* FAIRE REVIVRE LE PASSE AUJOURD’HUI<br />

Les <strong>Polynésie</strong>ns se réapproprient leur histoire <strong>et</strong> s’y intéressent à nouveau de diverses<br />

manières, grâce notamment à des obj<strong>et</strong>s à travers lesquels ils célèbrent les prouesses de<br />

leurs ancêtres. C’est l’une des raisons pour lesquelles la préservation des choses<br />

anciennes est si importante, car ces dernières sont réexaminées dans le contexte<br />

moderne comme un héritage. Les obj<strong>et</strong>s se trouvent aujourd’hui au centre de débats<br />

éthiques <strong>et</strong> politiques sur leurs usages passés, leur histoire, leur sort actuel <strong>et</strong> leur statut<br />

juridique. C<strong>et</strong>te situation a aussi suscité beaucoup de débats sur les propriétés<br />

intrinsèques des obj<strong>et</strong>s d’art <strong>et</strong> sur leur capacité à incarner les ancêtres ou les<br />

puissances ancestrales <strong>et</strong> à les protéger.<br />

Les concepts indigènes comme les Taonga (trésors, biens précieux) de Nouvelle-Zélande<br />

sont étudiés <strong>et</strong> évalués comme ils ne l’ont jamais été. Les obj<strong>et</strong>s sont de plus en plus<br />

souvent au centre des débats culturels <strong>et</strong>, en un sens, cela a toujours été le cas, car les<br />

obj<strong>et</strong>s n’ont cessé de compter, mais de différentes manières. Alors que, par le passé, ils<br />

constituaient des dons stratégiques, ils sont devenus aussi des possessions stratégiques.<br />

Mais leur valeur principale réside surtout dans le fait que ce sont des créations inspirées<br />

qui n’ont pas fini d’inspirer à leur tour d’autres créations.<br />

Le dernier mot revient à l’écrivain <strong>et</strong> chercheur Tongien Epeli Hau'ofa, avec une vision<br />

forte de l’énergie artistique des <strong>Polynésie</strong>ns : « L’art de nos ancêtres illumine les grands<br />

<strong>musée</strong>s <strong>du</strong> monde. Nous n'avons pas encore égalé leur créativité, mais nous rendons un<br />

vibrant hommage à l'inspiration qu'ils nous insufflent toujours ».<br />

DEUX ARTISTES CONTEMPORAINS POLYNESIENS PARTICIPENT<br />

A L’EXPOSITION<br />

Rosanna Raymond<br />

Samoane d’origine, Rosanna Raymond est née en Nouvelle-<br />

Zélande. Poète, elle réalise des performances, des<br />

installations <strong>et</strong> pratique le « Body painting ». Elle figure<br />

parmi les premières à utiliser l'art pour promouvoir le<br />

multiculturalisme néo-zélandais. Elle est co-commissaire de<br />

l'exposition « Styles Pasifika » au Musée d'Archéologie <strong>et</strong><br />

Anthropologie (2006-2008) de l’Université de Cambridge. En<br />

Nouvelle-Zélande, Rosanna organise le défilé de mode annuel<br />

« Pasifika-The Fashion Show ». Elle est co-fondatrice <strong>du</strong><br />

collectif de performance artistique « Pacific Sisters », elle est<br />

également conteuse <strong>et</strong> participé à la tra<strong>du</strong>ction de légendes<br />

traditionnelles. Après avoir déménagé à Londres avec sa<br />

famille, elle a cherché des traces de ses ancêtres dans les<br />

collections des <strong>musée</strong>s. Le Taonga (trésors) présenté dans les<br />

<strong>musée</strong>s lui ont permis de renouer avec des éléments de son<br />

passé, c<strong>et</strong>te relation avec le Taonga a donné naissance à<br />

diverses poésies, performances <strong>et</strong> œuvres d'art.<br />

16

« Je pense que le rôle des artistes autour <strong>du</strong> Taonga a été vraiment sous-évalué pendant<br />

longtemps <strong>et</strong> je sais que c'est un nouveau territoire à explorer pour beaucoup de <strong>musée</strong>s<br />

ou d’espaces d’exposition. Mais à chaque fois que nous nous sommes pro<strong>du</strong>is, l’accueil <strong>du</strong><br />

public <strong>et</strong> des personnes investies dans le proj<strong>et</strong>, à quelque niveau que ce soit, fut toujours<br />

extrêmement positif. Chacun reçoit de façon vraiment différente c<strong>et</strong>te interaction avec<br />

nous. Je trouve cela vraiment important car les commentaires peuvent aller <strong>du</strong> simple<br />

« Oh, c'est intéressant » jusqu’à une compréhension plus profonde de la manière dont<br />

furent perçus les Taonga au cours <strong>du</strong> siècle dernier ».<br />

Rosanna Raymond (25 octobre 2007)<br />

George Tamihana Nuku<br />

George Nuku © SCVA, University of East Anglia<br />

George Tamihana Nuku est né en Nouvelle-<br />

Zélande <strong>et</strong> possède des origines Maori<br />

allemandes <strong>et</strong> écossaises. Il crée des pièces à<br />

partir de perles, de néphrite, jusqu’à des<br />

grandes sculptures de divers matériaux. Il<br />

adapte l'art conçu par ses ancêtres pendant des<br />

siècles en utilisant des matériaux<br />

contemporains. Il a exposé son travail dans<br />

différents lieux en Nouvelle-Zélande, au<br />

Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Tahiti <strong>et</strong> aux<br />

Etats-Unis. Il a aussi participé à plusieurs films,<br />

notamment au court-métrage « Moko - Art of<br />

Nature » qui le montre lors de la réalisation de son tatouage sur son visage (Moko).<br />

« Mon rôle de spécialiste - Tohunga - est de donner vie aux œuvres. Je dois les faire<br />

marcher, parler, chanter, souffler, tuer, aimer, en bref, leur donner naissance. C'est le rôle<br />

qui m’incombe. Faire de ces obj<strong>et</strong>s - comme vous les appelez - des suj<strong>et</strong>s. Et je peux<br />

seulement le faire en transportant les visiteurs dans le monde auxquels ils appartenaient,<br />

ensuite seulement le public comprend que ces obj<strong>et</strong>s sont des représentations de notre<br />

propre psychisme humain ».<br />

George Nuku (13 juin 2006).<br />

17

* STEVEN HOOPER ET KAREN JACOBS,<br />

COMMISSAIRES<br />

STEVEN HOOPER<br />

Karen Jacobs <strong>et</strong> Steven Hooper<br />

© SCVA, University of East Anglia<br />

Steven Hooper, commissaire de l’exposition <strong>et</strong> directeur<br />

<strong>du</strong> Sainsbury Research Unit for the <strong>Arts</strong> of Africa,<br />

Oceania and the Americas à l’Université d’East Anglia,<br />

a été inspiré dès l’enfance par son grand-père James<br />

Hooper (1897-1971). Celui-ci avait rassemblé une<br />

importante collection d’obj<strong>et</strong>s <strong>du</strong> Pacifique, glanés en<br />

Grande–Br<strong>et</strong>agne chez les anti<strong>quai</strong>res, dans des ventes<br />

aux enchères, ou dans de p<strong>et</strong>its <strong>musée</strong>s régionaux.<br />

James Hooper ouvrit sa collection au public sous le nom<br />

de « <strong>musée</strong> des Totems » (The Totems Museum), dans le<br />

Sussex (à Arundel), entre 1957 <strong>et</strong> 1963.<br />

A la mort de son grand-père, Steven Hooper publia un<br />

catalogue de la collection, dont la plupart des obj<strong>et</strong>s ont<br />

plus tard été dispersés dans le monde : beaucoup<br />

r<strong>et</strong>ournèrent à leurs îles d’origine – Tahiti, Fiji, Nouvelle-<br />

Zélande <strong>et</strong> Hawai. L’un des trésors de la collection de<br />

James Hooper, un tambour hawaïen collecté pendant le<br />

troisième voyage <strong>du</strong> Capitaine Cook, faisant partie des<br />

collections <strong>du</strong> British Museum, est présenté dans<br />

l’exposition.<br />

Déterminé à voyager dans le Pacifique, ce que son grand-père n’eut jamais l’occasion de<br />

faire, il vécut pendant plus de deux ans (entre 1977 <strong>et</strong> 1980) dans l’île lointaine de<br />

Kabara, aux Fidji : il y fit ses recherches en anthropologie pour son Doctorat (PhD) à<br />

l’Université de Cambridge. Il n’y avait ni eau courante, ni électricité, ni routes sur l’île,<br />

malgré la présence, dans chaque village, d’un terrain de crick<strong>et</strong> en béton – legs de<br />

l’administration coloniale britannique. Les habitants étaient largement autarciques,<br />

construisaient leurs propres pirogues <strong>et</strong> maisons, <strong>et</strong> subvenaient à leurs besoins grâce à<br />

la pêche <strong>et</strong> à leurs récoltes.<br />

La recherche effectuée par Steven Hooper pour l’exposition fait partie d’un proj<strong>et</strong> plus<br />

large porté par le <strong>Arts</strong> and Humanities Research Council (Polynesian Visual <strong>Arts</strong> :<br />

meanings and histories in Pacific and European cultural contexts). Avec le docteur Karen<br />

Jacobs, commissaire associé de l’exposition, Steven Hooper a exploré les trésors <strong>du</strong><br />

Pacifique conservés à Aberdeen, Bristol, Cambridge, Edimbourg, Ex<strong>et</strong>er, Ipswich,<br />

Glasgow, Londres, Oxford, <strong>et</strong> même au Saffron Walden dans l’Essex.<br />

KAREN JACOBS<br />

Karen Jacobs est spécialiste de l’art <strong>du</strong> Pacifique. Ses recherches portent principalement<br />

sur les festivals culturels, artistiques <strong>et</strong> éthno-historiques, les <strong>musée</strong>s, les ventes aux<br />

enchères, les <strong>musée</strong>s <strong>et</strong>hnographiques <strong>et</strong> l’art contemporain <strong>du</strong> Pacifique. Elle a mené<br />

son doctorat à Sainsbury Research Unit (2003) sur « Collectionner les Kamoro : Obj<strong>et</strong>s,<br />

Rencontres <strong>et</strong> Représentation en Papouasie de l’Ouest ».<br />

Elle a travaillé comme consultant pour l'exposition « Papouasie vivante : à la rencontre<br />

<strong>du</strong> Kamoro » présentée au Musée national d'Ethnologie de Leiden, Pays-Bas (2003) <strong>et</strong> a<br />

étudié les collections Kamoro de Cambridge (2004). Depuis 2005, elle est associée au<br />

montage <strong>du</strong> proj<strong>et</strong> d’exposition mené par Steven Hooper consacrée aux arts<br />

polynésiens.<br />

18

* LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION<br />

<strong>Polynésie</strong>, arts <strong>et</strong> divinités, <strong>1760</strong>-<strong>1860</strong><br />

de Steven Hooper<br />

288 pages, Format : 22 x 27,5 cm,<br />

300 illustrations environ<br />

Prix de vente public : 39 €<br />

Coédition <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> / RMN<br />

SOMMAIRE<br />

Avant-propos<br />

Préface<br />

Remerciements<br />

A la rencontre de la <strong>Polynésie</strong><br />

Rencontres <strong>Polynésie</strong>nnes<br />

Collectionner la <strong>Polynésie</strong><br />

Chronologie<br />

- Intro<strong>du</strong>ction<br />

- Les îles Hawai<br />

- La Nouvelle-Zélande / Aotearoa<br />

- L’île de Pâques / Rapa Nui<br />

- Les îles Marquises<br />

- Mangareva <strong>et</strong> les îles Tuamotu<br />

- Les îles de la Société<br />

- Les îles Australes<br />

- Les îles Cook<br />

- La <strong>Polynésie</strong> occidentale<br />

- Collectionneurs, marchands <strong>et</strong> institutions<br />

- Bibliographie<br />

- Index<br />

19

* AUTRES PUBLICATIONS<br />

* Gradhiva, revue de muséologie <strong>et</strong> d’anthropologie<br />

Fondée en 1986, par Michel Leiris <strong>et</strong> Jean Jamin, Gradhiva<br />

est, à l’origine, l’organe d’expression <strong>du</strong> Groupe de<br />

Recherches <strong>et</strong> d’Analyses sur l’Histoire <strong>et</strong> les Variations de<br />

l’Anthropologie (d’où lui est venu son titre). En 2005, le<br />

<strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> poursuit sa publication <strong>et</strong> lance une<br />

nouvelle série : Gradhiva devient une revue d’anthropologie<br />

<strong>et</strong> de muséologie. Son ambition demeure d’être un lieu de<br />

discussion sur l’histoire <strong>et</strong> les développements de<br />

l’anthropologie tant à partir d’études originales que par la<br />

publication d’archives ou de témoignages. Elle privilégie la<br />

réflexion à travers l’interaction texte image, narrationreprésentation<br />

<strong>et</strong> prône le croisement des disciplines :<br />

anthropologie, esthétique, histoire, musique <strong>et</strong> littérature.<br />

A l’occasion de l’exposition, un article de Steven Hooper est publié dans le dernier<br />

numéro de Gradhiva n°7, printemps 2008.<br />

Steven Hooper, « La collecte comme iconoclasme. La London Missionary Soci<strong>et</strong>y en<br />

<strong>Polynésie</strong> ».<br />

Durant la première moitié <strong>du</strong> XIX e<br />

siècle, de nombreux obj<strong>et</strong>s importants de <strong>Polynésie</strong><br />

furent collectés par la London Missionnary Soci<strong>et</strong>y <strong>et</strong> exposés dans leur <strong>musée</strong> de<br />

Londres. Plusieurs sont abordés dans c<strong>et</strong> article. L’acquisition de ces obj<strong>et</strong>s, souvent<br />

référencés comme des idoles, était un processus plus complexe qu’on l’a souvent<br />

imaginé, qui impli<strong>quai</strong>t des choix stratégiques pour les <strong>Polynésie</strong>ns comme pour les<br />

missionnaires. On suggère que la préservation de ces obj<strong>et</strong>s a été faite sous l’émulation<br />

<strong>du</strong> chef tahitien Pomaré en 1816, <strong>et</strong> que différents types de pratiques iconoclastes<br />

eurent lieu, depuis l’iconoclasme par destruction jusqu’à l’iconoclasme par<br />

neutralisation <strong>et</strong> préservation. <strong>Polynésie</strong>ns <strong>et</strong> missionnaires avaient des raisons<br />

évidentes de préférer l’iconoclasme par préservation, les premiers dans le but d’obtenir<br />

des trophées de leurs victoires sur leurs rivaux <strong>et</strong> de fournir des preuves matérielles de<br />

leur conversion, les seconds afin de fournir des preuves matérielles des succès de leur<br />

évangélisation <strong>et</strong> de trouver un moyen d’obtenir des fonds à travers les expositions au<br />

<strong>musée</strong> de la LMS. Ces opérations permirent la survie d’obj<strong>et</strong>s aujourd’hui réévalués<br />

comme une part importante <strong>du</strong> patrimoine <strong>et</strong> comme des œuvres d’art majeures.<br />

Gradhiva n°7 - 176 pages dont 8 pages couleur - 140 illustrations - 18 €<br />

Gradhiva, revue de muséologie <strong>et</strong> d’anthropologie.<br />

Rédacteur en chef : Erwan Dianteill<br />

* Polynesian art: histories and meanings in<br />

cultural contexts<br />

Special issue of The Journal of Polynesian Soci<strong>et</strong>y<br />

volume 116, no. 2, 2007<br />

Guest editor : Steven Hooper<br />

192 pages – 90 illustrations – 18 €<br />

20

* AUTOUR DE L’EXPOSITION<br />

Symposium “Exhibiting Polynesia: past, present and<br />

future”<br />

Le symposium est organisé conjointement par le département de la recherche <strong>et</strong> de<br />

l’enseignement <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> <strong>et</strong> par la Sainsbury Research unit<br />

(University of East Anglia, Norwich). Il réunira des conservateurs, universitaires <strong>et</strong><br />

artistes <strong>du</strong> Pacifique, d’Europe <strong>et</strong> des Etats-Unis.<br />

L’accent sera mis sur les problématiques liées à la présentation, la re-présentation <strong>et</strong> la<br />

représentation des obj<strong>et</strong>s polynésiens.<br />

Allocution d’ouverture de Stéphane Martin, Président <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong><br />

PARTICIPANTS :<br />

Steven Hooper, Sainsbury Research Unit, Université de East Anglia<br />

Karen Jacobs, Sainsbury Research Unit, Université de East Anglia<br />

Arapata Hakiwai, Museum Te Papa Tongarewa, Nouvelle-Zélande<br />

Adrienne Kaeppler, Smithsonian Institution, Washington DC<br />

Jeremy Coote, Pitt Rivers Museum, Université d’Oxford<br />

Karen Kosasa, Université de Hawai, Manoa<br />

Noelle Kahanu, B.P Bishop Museum, Honolulu<br />

Sean Mallon, Museum Te Papa Tongarewa, Nouvelle-Zélande<br />

George Nuku & Rosanna Raymond, artistes, Nouvelle-Zélande<br />

Jenny Newell, British Museum<br />

Fuli Pereira, Museum d’Auckland<br />

Manouche Lehartel, commissaire <strong>et</strong> directeur de festival, <strong>Polynésie</strong> française<br />

Tara Hiquily, <strong>musée</strong> de Tahiti <strong>et</strong> des îles<br />

Maile Andrade, Université de Hawai at Manoa<br />

Amiria Salmond, <strong>musée</strong> d’Archéologie <strong>et</strong> d’ Anthropologie, Université de Cambridge<br />

Informations pratiques<br />

Le symposium a lieu au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, dans le cinéma niveau - 1<br />

Mardi 17 juin de 10h à 17h30<br />

Mercredi 18 juin de 10h à 17h<br />

Renseignements <strong>et</strong> programme sur les sites<br />

www.<strong>quai</strong>branly.fr (http://www.sru.uea.ac.uk/research-symposia.php)<br />

Musée <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> : 37, <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> - portail Debilly ou 218, rue de l’Université, 75007<br />

Paris<br />

Accès & réservation<br />

Accès libre sur réservation : l.humphreys@uea.ac.uk<br />

Langue<br />

Les échanges <strong>du</strong> symposium auront lieu en anglais.<br />

21

* INFORMATIONS PRATIQUES<br />

La terrasse <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> sera ouverte les samedis <strong>et</strong> dimanches<br />

après-midi <strong>du</strong> 1 er juill<strong>et</strong> au 30 septembre 2008<br />

HORAIRES D’OUVERTURE<br />

Mardi, mercredi, dimanche : de 11h à 19h - Jeudi, vendredi, samedi : de 11h à 21h<br />

Groupes : de 9h30 à 11h, tous les jours sauf le dimanche.<br />

Ferm<strong>et</strong>ure hebdomadaire le lundi, sauf <strong>du</strong>rant les vacances scolaires de printemps (toutes zones)<br />

RESERVATIONS<br />

Fnac : www.fnac.com / 08 92 68 46 94 (0,34 € / min)<br />

Tick<strong>et</strong>n<strong>et</strong> : www.ticken<strong>et</strong>.fr / 08 92 39 01 00 (0,34€/ min)<br />

TARIFS<br />

Bill<strong>et</strong> Collections (le plateau des collections,<br />

sa mezzanine <strong>et</strong> ses deux galeries suspen<strong>du</strong>es)<br />

Tarif plein : 8.5 €<br />

Tarif ré<strong>du</strong>it : 6 € (étudiants)<br />

Bill<strong>et</strong> Expositions temporaires (Galerie Jardin) :<br />

Tarif plein : 7 €<br />

Tarif ré<strong>du</strong>it : 5 €<br />

RENSEIGNEMENTS<br />

Tél : 01 56 61 70 00 /<br />

contact@<strong>quai</strong>branly.fr<br />

www.<strong>quai</strong>branly.fr<br />

Bill<strong>et</strong> « un jour au <strong>musée</strong> »<br />

(Bill<strong>et</strong> Collections <strong>et</strong> Expositions<br />

temporaires) :<br />

Tarif plein : 10 €<br />

Tarif ré<strong>du</strong>it : 7 € (étudiants)<br />

ENTREE GRATUITE aux collections permanentes <strong>et</strong> expositions temporaires pour les moins<br />

de 18 ans, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, visiteurs handicapés, grands mutilés de<br />

guerre <strong>et</strong> grands handicapés civils, amis <strong>du</strong> <strong>musée</strong>, carte « culture », détenteurs <strong>du</strong> « Pass <strong>musée</strong><br />

<strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> ».<br />

Entrée gratuite le 1 er dimanche de chaque mois, <strong>et</strong> le samedi de 18h à 21h pour les moins<br />

de 26 ans<br />

LES PASS DU MUSEE donnent un accès illimité à tous les espaces <strong>du</strong> <strong>musée</strong>, servent de coupe-file en<br />

cas d’affluence, <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent de bénéficier de ré<strong>du</strong>ctions sur les spectacles <strong>du</strong> théâtre <strong>et</strong> les<br />

activités culturelles. Le Pass est disponible pour les jeunes (15 euros), pour les a<strong>du</strong>ltes en<br />

indivi<strong>du</strong>el (35 euros), ou en <strong>du</strong>o (50 euros), ou encore pour les collectivités (25 euros).<br />

ACCES PIETONS<br />

L’entrée au <strong>musée</strong> s’effectue par les 206 <strong>et</strong> 218 rue de l’Université ou par les 27, 37 ou 51 <strong>quai</strong><br />

<strong>Branly</strong>, Paris 7 e<br />

. Accès visiteurs handicapés par le 222 rue de l’Université.<br />

TRANSPORTS<br />

Métro : Pont de l’Alma (RER C), Bir Hakeim (ligne 6), Alma-Marceau (ligne 9), Iéna (ligne 9).<br />

Bus : ligne 42 : arrêts La Bourdonnais ou Bosqu<strong>et</strong>-Rapp ; lignes 63, 80, 92 : arrêt Bosqu<strong>et</strong>- Rapp ;<br />

ligne 72 : arrêt <strong>musée</strong> d’art moderne – Palais de Tokyo.<br />

Nav<strong>et</strong>te fluviale : arrêt tour Eiffel (Batobus, Bateaux parisiens <strong>et</strong> Ved<strong>et</strong>tes de Paris).<br />

PARKING payant accessible aux voitures par le 25 <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, 520 places<br />

Contact presse : : Contacts <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> <strong>Branly</strong> : :<br />

Pierre LAPORTE Communication<br />

tél : 33 (0)1 45 23 14 14<br />

info@pierre-laporte.com<br />

Nathalie MERCIER,<br />

Magalie VERNET<br />

Directeur de la communication<br />

Chargée des relations médias<br />

tél : 33 : (0)1 33 56 (0)1 61 70 56 20 61 70 20 tél : 33 (0)1 56 61 52 87<br />

nathalie.mercier@<strong>quai</strong>branly.fr<br />

magalie.vern<strong>et</strong>@<strong>quai</strong>branly.fr<br />

22

* LES VISUELS DISPONIBLES<br />

Téléchargement sur http : // ymago.<strong>quai</strong>branly.fr – accès fourni sur demande<br />

Plat aux deux personnages (détail) <br />

Bois, nacre, défenses de sanglier<br />

L. : 46,5 cm<br />

ÎLES HAWAI © British Museum, Londres<br />

Pectoral <br />

Rotin, fibre de coco, plumes, poil de chien, dents de<br />

requin, étoffe d'écorce, fibres végétales.<br />

H. : 61 cm<br />

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ © British Museum, Londres<br />

Plat aux deux personnages<br />

Bois, nacre, défenses de sanglier<br />

L. : 46,5 cm<br />

ÎLES HAWAI © British Museum, Londres<br />

Boîte avec couvercle<br />

Bois, fibre de coco, perles de coquillage<br />

H. : 44,5 cm<br />

TONGA, TONGATAPU © British Museum, Londres<br />

Pendentif en forme de personnage féminin<br />

Ivoire de cachalot<br />

H. : 6,2 cm<br />

TONGA © British Museum, Londres<br />

23

Couvre-épaules en plumes <br />

Plumes, fibres<br />

L. : 82,5 cm<br />

ÎLES HAWAI © British Museum, Londres<br />

Partie haute d'un dieu-bâton <br />

Bois<br />

L. : 111 cm<br />

ÎLES COOK, RAROTONGA © British Museum, Londres<br />

Personnage sur un poteau <br />

Bois<br />

H. : 50,2 cm<br />

ÎLES MARQUISES, NUKU HIVA © Sainsbury Centre for<br />

Visual <strong>Arts</strong>, University of East Anglia<br />

Manche de chasse-mouches<br />

Bois<br />

H. : 15,5 cm<br />

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ © British Museum, Londres<br />

Pendentif de cou<br />

Néphrite, fibres végétales<br />

H. : 8,5 cm<br />

NOUVELLE-ZÉLANDE / AOTEAROA<br />

© British Museum, Londres<br />

24

Cape de plumes <br />

Plumes, fibre végétale<br />

L. : 242 cm<br />

ÎLES HAWAI © Hastings Museum<br />

Effigie en plumes <br />

Plumes, vannerie, fibres végétales, canines de chien, nacre,<br />

bois<br />

H. : 81 cm<br />

ÎLES HAWAI © British Museum, Londres<br />

Pagaie de danse<br />

Bois<br />

L. : 81,8 cm<br />

ÎLE DE PÂQUES/RAPA NUI © British Museum, Londres<br />

Boîte à ossements en forme de personnage debout<br />

Bois<br />

H. : 117 cm<br />

ÎLES AUSTRALES, RURUTU © British Museum, Londres<br />

Éventail<br />

Feuille, bois, os humain, fibre de coco<br />

H. : 49 cm<br />

ÎLES MARQUISES © British Museum, Londres<br />

25

Siège <br />

L : 98,8 cm<br />

ILES DE LA SOCIÉTÉ, TAHITI © British Museum,<br />

Londres<br />

Tambour <br />

Bois, peau de requin, fibres végétales, corde en fibre<br />

de coco<br />

H: 29,2 cm<br />

ÎLES HAWAI © British Museum, Londres<br />

Personnage debout <br />

Bois, clous<br />

L : 52,5 cm<br />

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ, TAHITI © British Museum,<br />

Londres<br />

Conque<br />

Coquille de triton, cheveux humains, os, fibre de coco,<br />

gomme<br />

L : 37,5 cm<br />

ÎLES MARQUISES © Cambridge University Museum of<br />

Archeology and Anthropology, photo Gwil Owen<br />

Linteau<br />

Bois, coquille d'haliotis<br />

NOUVELLE-ZÉLANDE/AOTEAROA<br />

© British Museum, Londres<br />

Personnage<br />

Bois,<br />

MANGAREVA<br />

© British Museum, Londres<br />

26

* PARTENAIRES DE L’EXPOSITION<br />

Avec le soutien de :<br />

27