BOKU Magazin 2/2024

Inhalt 3 Editorial 5 Featuring Future Conference 2024: Nachhaltige Landwirtschaft: Zwischen Gentechnik, Pestiziden und Umweltschutz 6 Erträge, Konflikte und Chancen 9 Der Geschmack der Zukunft: Zwischen Real Omnivores und pflanzenbasierter Ernährung 10 Die Erbse als Sympathieträgerin 13 Warum die Ernährungszukunft außerhalb unserer Komfortzone liegt 14 Auf dem Teller der Welt 17 Die Featuring Future Conference 2024 in Bildern 19 Interview Universitätsratsvorsitzender Josef Plank 21 Warum eine neue Marke für die BOKU? 24 Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung 28 Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe feiert 25-jähriges Bestehen 32 Spring School EPICUR und BOKU:BASE 33 Eine Zukunft ohne Schokolade? 35 Die BOKU FoodCoop 36 Empowering Youth as Bioeconomy Changemakers 38 Fünf Jahre Zentrum für Bioökonomie 40 Einreichung für den BOKU-Nachhaltigkeitspreis 41 Citizen Science 42 Ergebnisse Studierendenumfrage zu Inklusion 44 Der erste BOKU-Diversity Day 45 Der Töchtertag 2024 an der BOKU 46 Die Bedeutung von KI in der forschungsgeleiteten Lehre 51 Wie steht es um „Ethik“ in der Lehre an der BOKU? 53 Das Tutor*innen-Zertifikat 56 Mikrobiologie für Agrarwissenschaften und für das tägliche Leben 58 Connecting Time 60 Splitter 62 Die BOKU trauert um Manfried Welan 64 Studentische Start-ups 66 Submitting a grant 67 Pre-check Ideenformular 68 Das neue „FIS3+“

Inhalt

3 Editorial

5 Featuring Future Conference 2024: Nachhaltige Landwirtschaft: Zwischen Gentechnik, Pestiziden und Umweltschutz

6 Erträge, Konflikte und Chancen

9 Der Geschmack der Zukunft: Zwischen Real Omnivores und pflanzenbasierter Ernährung

10 Die Erbse als Sympathieträgerin

13 Warum die Ernährungszukunft außerhalb unserer Komfortzone liegt

14 Auf dem Teller der Welt

17 Die Featuring Future Conference 2024 in Bildern

19 Interview Universitätsratsvorsitzender Josef Plank

21 Warum eine neue Marke für die BOKU?

24 Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung

28 Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe feiert 25-jähriges Bestehen

32 Spring School EPICUR und BOKU:BASE

33 Eine Zukunft ohne Schokolade?

35 Die BOKU FoodCoop

36 Empowering Youth as Bioeconomy Changemakers

38 Fünf Jahre Zentrum für Bioökonomie

40 Einreichung für den BOKU-Nachhaltigkeitspreis

41 Citizen Science

42 Ergebnisse Studierendenumfrage zu Inklusion

44 Der erste BOKU-Diversity Day

45 Der Töchtertag 2024 an der BOKU

46 Die Bedeutung von KI in der

forschungsgeleiteten Lehre

51 Wie steht es um „Ethik“ in der Lehre an der BOKU?

53 Das Tutor*innen-Zertifikat

56 Mikrobiologie für Agrarwissenschaften und für das tägliche Leben

58 Connecting Time

60 Splitter

62 Die BOKU trauert um Manfried Welan

64 Studentische Start-ups

66 Submitting a grant

67 Pre-check Ideenformular

68 Das neue „FIS3+“

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

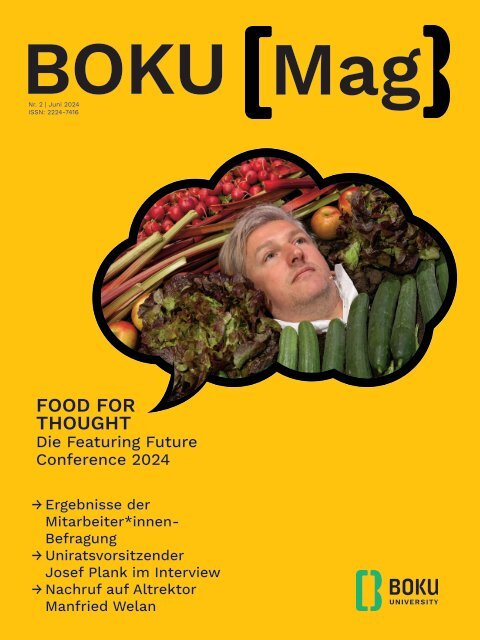

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

Nr. 2 | Juni <strong>2024</strong><br />

ISSN: 2224-7416<br />

FOOD FOR<br />

THOUGHT<br />

Die Featuring Future<br />

Conference <strong>2024</strong><br />

→ Ergebnisse der<br />

Mitarbeiter*innen-<br />

Befragung<br />

→ Uniratsvorsitzender<br />

Josef Plank im Interview<br />

→ Nachruf auf Altrektor<br />

Manfried Welan

INHALT<br />

3 Editorial<br />

4 Featuring Future Conference <strong>2024</strong>:<br />

Nachhaltige Landwirtschaft:<br />

Zwischen Gentechnik, Pestiziden<br />

und Umweltschutz<br />

6 Erträge, Konflikte und Chancen<br />

8 Der Geschmack der Zukunft:<br />

Zwischen Real Omnivores und<br />

pflanzenbasierter Ernährung<br />

10 Die Erbse als Sympathieträgerin<br />

12 Warum die Ernährungszukunft<br />

außerhalb unserer Komfortzone liegt<br />

14 Auf dem Teller der Welt<br />

16 Die Featuring Future Conference<br />

<strong>2024</strong> in Bildern<br />

19 Interview Universitätsratsvorsitzender<br />

Josef Plank<br />

20 Warum eine neue Marke<br />

für die <strong>BOKU</strong>?<br />

24 Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung<br />

28 Institut für Chemie nachwachsender<br />

Rohstoffe feiert 25-jähriges Bestehen<br />

32 Spring School EPICUR und <strong>BOKU</strong>:BASE<br />

33 Eine Zukunft ohne Schokolade?<br />

35 Die <strong>BOKU</strong> FoodCoop<br />

36 Empowering Youth as<br />

Bioeconomy Changemakers<br />

38 Fünf Jahre Zentrum für Bioökonomie<br />

40 <strong>BOKU</strong>-Nachhaltigkeitspreis <strong>2024</strong><br />

41 Citizen Science<br />

42 Ergebnisse Studierendenumfrage zu<br />

Inklusion<br />

44 Der erste <strong>BOKU</strong>-Diversity Day<br />

45 Der Töchtertag <strong>2024</strong> an der <strong>BOKU</strong><br />

46 Die Bedeutung von KI in der<br />

forschungsgeleiteten Lehre<br />

51 Wie steht es um „Ethik“ in der<br />

Lehre an der <strong>BOKU</strong>?<br />

53 Das Tutor*innen-Zertifikat<br />

56 Mikrobiologie für Agrarwissenschaften<br />

und für das tägliche Leben<br />

58 Heritage Science Austria & ICOMO<br />

60 Splitter<br />

62 Die <strong>BOKU</strong> trauert um Manfried Welan<br />

64 Studentische Start-ups<br />

66 Submitting a grant<br />

67 Pre-check Ideenformular<br />

68 Das neue „FIS3+“<br />

70 Forschung FAQ<br />

Strategische Kooperation <strong>BOKU</strong>-<br />

Umweltbundesamt<br />

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

4<br />

8 24<br />

35<br />

45<br />

46<br />

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

GERHARD RAINER

EDITORIAL<br />

<strong>BOKU</strong>/GEORG WILKE<br />

O DIE <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY BLICKT<br />

ÜBER DEN TELLERRAND<br />

EVA SCHULEV-STEINDL<br />

Rektorin<br />

Sehr geehrte Leser*innen, liebe Studierende und Kolleg*innen!<br />

Wie weit können und wollen wir als Konsument*innen<br />

beeinflussen, was auf unseren<br />

Tellern liegt und wie die Lebensmittel hergestellt<br />

werden? Unter welchen Bedingungen müssen<br />

und können Landwirt*innen bei uns, aber auch weltweit,<br />

produzieren – heute und in der Zukunft? Diese Fragen<br />

diskutierten die Keynote Speaker*innen und Podiumsgäste<br />

am 22. Mai gemeinsam mit dem Publikum bei der <strong>BOKU</strong><br />

Featuring Future Conference <strong>2024</strong> „Farm.Food.Future“.<br />

Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass es für vielfältige<br />

Herausforderungen nicht die Lösung gibt und dass wir<br />

hier an der <strong>BOKU</strong> University genau die richtige Forschung<br />

betreiben, um der Komplexität dieser Zukunftsfragen gerecht<br />

werden zu können und nachhaltige Lösungen zu<br />

entwickeln. Diese reichen von den Agrarwissenschaften<br />

bis zur Lebensmitteltechnologie, von der Biotechnologie in<br />

der Pflanzenproduktion bis zu den Nutztierwissenschaften.<br />

Unsere Studierenden erhalten nicht nur eine ausgezeichnete<br />

fachliche Ausbildung, an der <strong>BOKU</strong> lernen sie<br />

auch, dass der eigene Horizont nicht am Tellerrand endet.<br />

An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die<br />

geholfen haben, dass die <strong>BOKU</strong> Featuring Future Conference<br />

auch heuer wieder erfolgreich war und wir den Besucher*innen<br />

food for thought mitgeben konnten: Herrn<br />

Bundesminister Norbert Totschnig für die Eröffnungsrede,<br />

unseren Sponsoren, den Keynote Speaker*innen,<br />

Diskutant*innen, der Öffentlichkeitsarbeit und allen, die<br />

an der Organisation der Tagung mitgewirkt haben. Ganz<br />

besonders gilt mein Dank auch Barbara Stöckl, die heuer<br />

bereits zum dritten Mal die Moderation übernommen hat.<br />

Leider mussten wir im Mai von Altrektor Manfried Welan<br />

Abschied nehmen, der im 86. Lebensjahr verstorben ist,<br />

und der die <strong>BOKU</strong> mit seinem intellektuellen Weitblick<br />

geprägt hat wie nur wenige. Sein Tod hinterlässt eine Lücke<br />

in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und bei all<br />

jenen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, mit ihm zu<br />

arbeiten oder von ihm zu lernen. Wir werden ihn in allerbester<br />

Erinnerung behalten.<br />

Ich möchte mich abschließend wieder aufs Herzlichste<br />

bei den Autor*innen dieser Ausgabe bedanken.<br />

Ihnen, liebe Leser*innen, wünsche ich eine angenehme,<br />

anregende Lektüre und einen erholsamen Sommer.<br />

Eva Schulev-Steindl<br />

IMPRESSUM: Medieninhaberin und Herausgeberin: <strong>BOKU</strong> University, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien Chefredaktion: Bettina Fernsebner-Kokert<br />

Redaktion: Hermine Roth Autor*innen: AG Öffentlichkeitsarbeit der <strong>BOKU</strong> FoodCoop, Michael Ambros, Manfred Bardy-Durchhalter, Marco Beaumont,<br />

Florian Borgwardt, Johanna Burtscher, Damiano Cilio, Daniel Dörler, Katrin Euller, Mary Carolina García Lino, Olivier Guillaume, Philip Guttenbrunner,<br />

Gertrud Haidvogl, Caroline Hammer, Sophie Hanak, Florian Heigl, Benedikt Huber, Vanessa Kaiser, Ulrike Krippner, Caroline Kunesch, Andrea Lamprecht,<br />

Anika Leodolter, Wolfgang Liebert, Zacharias Lumerding, Gerhard Mannsberger, Horst Mayr, Harald Pauli, Lena Peterstorfer, Leon Ploszczanski, Ela Posch,<br />

Harald Rennhofer, Marie-Thérèse Salcher-Konrad, Ruth Scheiber-Herzog, Alexandra Strauss-Sieberth, Sabina Tandari, Verena Vlajo, Stefan Vogel, Eva<br />

Wagner, Johann Werfring, Manuela Winkler, Andreas Zitek Lektorat: Michaela Kolb Grafik: Patricio Handl Coverfoto: <strong>BOKU</strong> University/APA-Fotoservice/<br />

Juhasz Druck: Druckerei Berger Auflage: 5.500 Erscheinungsweise: 4-mal jährlich Blattlinie: Das <strong>BOKU</strong> Mag versteht sich als Informationsmedium für<br />

Angehörige, Absolvent*innen, Freund*innen der <strong>BOKU</strong> University und soll die interne und externe Kommunikation<br />

fördern. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Autorin oder des Autors wieder und müssen<br />

mit der Auffassung der Redaktion nicht übereinstimmen. Redaktionelle Bearbeitung und Kürzung von Beiträgen<br />

aus Platzgründen vorbehalten. Beiträge senden Sie bitte an: public.relations@boku.ac.at Bei Adressänderung<br />

wenden Sie sich bitte an: alumni@boku.ac.at<br />

UZ24<br />

„Schadstoffarme<br />

Druckerzeugnisse“<br />

UW 734<br />

Dieses Produkt<br />

stammt aus nachhaltig<br />

bewirtschafteten<br />

Wäldern und<br />

kontrollierten Quellen<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

3

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

CHEMIE & GENTECHNIK.<br />

WARUM NICHT?<br />

4 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

Nachhaltige Landwirtschaft: Zwischen<br />

Gentechnik, Pestiziden und Umweltschutz<br />

Der Journalist und „Diplombauer“ Timo Küntzle beleuchtet die Herausforderungen<br />

der heutigen Landwirtschaft und der Ernährung unserer wachsenden<br />

Weltbevölkerung. Ein realistischer Blick auf die Rolle der Gentechnik und<br />

Pestizide ist dabei unerlässlich.<br />

Von Sophie Hanak<br />

Kann man die Natur lieben, auf<br />

nahrhafte Lebensmittel Wert<br />

legen und gleichzeitig für den<br />

Einsatz von Pestiziden und Gentechnik<br />

sein? Ich bin der Meinung, dass<br />

man das sein muss, wenn man die<br />

Ernährung der Weltbevölkerung ernst<br />

nimmt“, hält Timo Küntzle gleich zu<br />

Beginn seiner Keynote fest.<br />

Selbst in der ökologischen Landwirtschaft<br />

kommen Pflanzenschutzmittel<br />

zum Einsatz, allerdings meist natürlichen<br />

Ursprungs wie Kupfer, das Insektizid<br />

Spinosad oder Pyrethrum.<br />

Auch die Natur selbst produziert chemische<br />

Verbindungen, die Schädlinge<br />

abwehren. „Ein bekanntes Beispiel<br />

ist Koffein im Kaffee, ein Nervengift,<br />

das Insekten fernhält“, sagt Küntzle.<br />

Studien zeigen, dass wir täglich etwa<br />

1,5 Gramm solcher natürlicher Pestizide<br />

zu uns nehmen – das Zehntausendfache<br />

der Menge, die wir über<br />

chemische Pflanzenschutzmittel aufnehmen.<br />

„Warum werden wir dennoch<br />

alle immer älter, obwohl wir sowohl<br />

synthetische als auch natürliche Pestizide<br />

zu uns nehmen? Das liegt am<br />

Grundgesetz der Toxikologie: Die Dosis<br />

macht das Gift. Daher ist ein umsichtiger<br />

Einsatz notwendig und wir<br />

sollten Pflanzenschutzmittel auf ein<br />

Minimum beschränken, um unsere<br />

Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.“<br />

Diesbezüglich biete die Biolandwirtschaft<br />

einige Vorteile, so Küntzle.<br />

Dort werden deutlich weniger Pflanzenschutzmittel<br />

eingesetzt, weniger<br />

Treibhausgase und Stickstoffemissionen<br />

verursacht und zudem wird<br />

den Nutztieren mehr Platz geboten.<br />

Allerdings sind die Erträge geringer,<br />

was bedeutet, dass mehr Anbaufläche<br />

benötigt wird. Dies kann wiederum zu<br />

einem Anstieg der absoluten Emissionen<br />

durch den größeren Flächenbedarf<br />

führen. „Nicht alles, was für<br />

die Biodiversität gut ist, eignet sich<br />

zur Bekämpfung des Klimawandels<br />

und nicht alles, was für das Tierwohl<br />

optimal ist, eignet sich zur Produktion<br />

der klimaeffizientesten Lebensmittel“,<br />

erklärt Küntzle.<br />

Doch wie steht es mit der Gentechnik?<br />

Hier sei ein realistischer Blick<br />

notwendig. „Österreich ist nicht gentechnikfrei,<br />

auch nicht die Biolandwirtschaft“,<br />

betont Küntzle, denn<br />

„viele Sorten, die bei uns im Umlauf<br />

sind, wurden mit Hilfe der Mutagenese<br />

gezüchtet.“ Dabei wird das Saatgut<br />

radioaktiver Strahlung oder chemischer<br />

Behandlung ausgesetzt und so<br />

die Mutationsrate in diesen Pflanzen<br />

künstlich erhöht. Auf diese Weise produziert<br />

man zufällige Veränderungen<br />

ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER<br />

und schaut dann, ob eine davon möglicherweise<br />

einen Nutzen bringt. Bei<br />

der neuesten Methode werden mittels<br />

der Genschere CRISPR präzise<br />

gentechnisch veränderte Organismen<br />

hergestellt. „Wir benötigen diese Methoden,<br />

um den Pflanzen zu helfen,<br />

sich an den Klimawandel anzupassen“,<br />

sagt Küntzle. „Die Gentechnik ist<br />

kein Allheilmittel, kann aber definitiv<br />

helfen, Pflanzenschutzmittel einzusparen,<br />

Erträge zu steigern und Landflächen<br />

wieder freizugeben.“<br />

Abschließend, so Küntzle, lasse sich<br />

sagen, dass ein ausgewogener, ehrlicher<br />

Blick auf das gesamte Ernährungssystem<br />

notwendig sei. „Es ist<br />

entscheidend, die Schattenseiten zu<br />

erkennen und Lösungen zu entwickeln,<br />

die sowohl die Ernährungssicherheit<br />

gewährleisten als auch den<br />

Umweltschutz fördern. Nachhaltige<br />

Intensivierung und der kluge Einsatz<br />

von Technologien wie Gentechnik<br />

können dabei eine wichtige Rolle<br />

spielen.“<br />

■<br />

Timo Küntzle ist Journalist und Autor. Besonders<br />

interessiert er sich für die Zielkonflikte<br />

zwischen Landwirtschaft und<br />

Umweltschutz. Sein 2022 erschienenes<br />

Buch „Landverstand“ befasst sich mit den<br />

zahlreichen Zusammenhängen zwischen<br />

Lebensmittelproduktion, Klima, Biodiversität<br />

und anderen Nachhaltigkeitsaspekten.<br />

Mit einem Agrar-Diplom in der Tasche<br />

verschlug es ihn in den Journalismus. Seit<br />

Herbst 2021 arbeitet er für den Verein Land<br />

schafft Leben an Hintergrundrecherchen<br />

zum Themenkomplex Landwirtschaft und<br />

Nachhaltigkeit.<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

5

Die Zukunft der Landwirtschaft:<br />

Erträge,<br />

Konflikte und Chancen<br />

FOTOS: CHRISTOPH GRUBER<br />

Von Sophie Hanak<br />

Die Diskussion um die Zukunft der Landwirtschaft wirft<br />

komplexe Fragen auf: Können biologische Anbauverfahren den<br />

Hunger bekämpfen? Wie lassen sich Zielkonflikte zwischen<br />

Klimaschutz und Landwirtschaft lösen? Und welche Rolle soll<br />

Gentechnik in der Pflanzenzucht und Tierhaltung spielen?<br />

»Ich denke, dass eine<br />

ehrliche Darstellung der<br />

Vor- und Nachteile der<br />

Gentechnik noch fehlt.«<br />

Christine Leeb<br />

Zu Beginn der Diskussion zum<br />

Topic „Chemie & Gentechnik.<br />

Warum nicht?“ geht Christian<br />

Vogl vom Institut für Ökologischen<br />

Landbau der <strong>BOKU</strong> auf die Vorteile<br />

der biologischen Landwirtschaft ein,<br />

wie etwa den positiven Effekt auf die<br />

Biodiversität, auf den Boden und der<br />

Reduktion der Treibhausgase. „Bezüglich<br />

der negativen Folgen wird immer<br />

wieder erwähnt, dass die biologische<br />

Landwirtschaft weniger Ertrag bringt.<br />

Ich glaube aber, dass die Lebensmittelsicherheit<br />

und damit der Hunger<br />

auf der Welt nur in gewissem Maße<br />

vom Ertrag abhängig ist. Meist sind<br />

dafür Konflikte, Krisen und der Zugang<br />

zu Land verantwortlich“, so Vogl.<br />

„Wenn wir den Fleischkonsum und<br />

die Lebensmittelabfälle reduzieren<br />

würden, dann werden ziemlich große<br />

Flächenanteile frei werden und darauf<br />

könnten wir dann mehr Biolandwirtschaft<br />

betreiben.“ Dem entgegnet<br />

Timo Küntzle: „Der Weltklimarat<br />

sagt, dass wir auf den frei verfügbaren<br />

Flächen Wälder pflanzen und Moore<br />

wachsen lassen sollen. Ein biologisches<br />

Feld speichert nur einen geringen<br />

Anteil des Kohlenstoffs, den ein<br />

Moor oder ein Wald speichern kann.“<br />

V. l.: Timo Küntzle, Christian Vogl, Christine Leeb, Siegrid Steinkellner, Hermann<br />

Bürstmayr und Moderatorin Barbara Stöckl<br />

liche Folge abschätzen“, sagt Siegrid<br />

Steinkellner vom Institut für Pflanzenschutz.<br />

„Gentechnik ist eine sinnvolle<br />

Methode, aber es wird nicht alle<br />

Probleme lösen. Beim Pflanzenschutz<br />

kombinieren wir viele verschiedene<br />

Bausteine und Gentechnik wird einer<br />

davon sein.“<br />

GENTECHNIK, EIN<br />

WERKZEUG UNTER VIELEN<br />

Dem stimmt Hermann Bürstmayr<br />

vom Institut für Biotechnologie in<br />

der Pflanzenproduktion zu: „Die neuen<br />

genomischen Methoden sind ein<br />

weiteres tolles Werkzeug in unserem<br />

bereits vorhandenen Werkzeugkoffer<br />

in der Pflanzenzüchtung. Die<br />

klassische Züchtung wird die Hauptarbeit<br />

leisten, aber für das eine oder<br />

andere Merkmal, wie etwa Schädlingsresistenzen,<br />

wird die Gentechnik<br />

nützliche Lösungen liefern.“ Es gebe<br />

bereits zahlreiche Anwendungen, bei<br />

denen Gentechnik sinnvoll sei und so<br />

»Die neuen genomischen<br />

Methoden sind ein tolles<br />

Werkzeug zu unserem<br />

bereits vorhandenen<br />

Werkzeugkoffer in der<br />

Pflanzenzüchtung.«<br />

Hermann Bürstmayr<br />

Moderatorin Barbara Stöckl greift daraufhin<br />

das Thema Gentechnik auf,<br />

über das aktuell wieder diskutiert<br />

wird: „Was ist über die Folgen und das<br />

Risiko bekannt?“ „Mittlerweile sind die<br />

Verfahren sehr gut untersucht. Wir<br />

können diese aber nicht bis ins letzte<br />

Detail prüfen und nicht jede mögder<br />

Einsatz von Pestiziden reduziert<br />

werden könne. Diese Technologien<br />

könnten dazu beitragen, die Umweltbelastung<br />

zu verringern und gleichzeitig<br />

die landwirtschaftlichen Erträge<br />

zu steigern. „Hier können wir als <strong>BOKU</strong><br />

6 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

»Gentechnik ist eine<br />

sinnvolle Methode, aber<br />

es wird nicht alle<br />

Probleme lösen.«<br />

Siegrid Steinkellner<br />

mit all unserer Expertise gemeinsam<br />

Antworten finden“, so Bürstmayr.<br />

EHRLICHE DARSTELLUNG<br />

DER VOR- UND NACHTEILE<br />

Trotz der teils emotionalen Debatte<br />

rund um Gentechnik sollten die<br />

Ängste und Sorgen der Bevölkerung<br />

von der Wissenschaft und der Politik<br />

gehört werden und ein öffentlicher<br />

Diskurs stattfinden. „Ich denke, dass<br />

eine ehrliche Darstellung der Vor- und<br />

Nachteile der Gentechnik noch fehlt,“<br />

betont Christine Leeb vom Institut für<br />

Nutztierwissenschaften. In der Nutztierhaltung<br />

ist die Gentechnik noch<br />

nicht so stark vertreten wie bei den<br />

Pflanzen. „Es gibt bereits verschiedenste<br />

gentechnische Ansätze, wie<br />

etwa der Einsatz von Wachstumsgenen<br />

in Lachsen. Wichtig ist dabei ein<br />

sinnvoller und durchdachter Umgang.<br />

Beispielsweise wurde eine Zeit lang<br />

so gezüchtet, dass möglichst viele<br />

Ferkel geboren werden, bis man dann<br />

irgendwann erkannt hat, dass damit<br />

die Ferkelsterblichkeit steigt – eine<br />

Sau hat nun mal nur 14 Zitzen“, erklärt<br />

Leeb.<br />

Wer sind nun die Gewinner? „Leider<br />

beobachten wir in den letzten Jahren,<br />

dass immer mehr Bäuerinnen<br />

und Bauern aus der Landwirtschaft<br />

aussteigen, denn diese sind sicherlich<br />

nicht die Gewinner*innen. Doch<br />

es sollte unser Ziel sein, diese in der<br />

Landwirtschaft zu halten und dafür<br />

brauchen wir Strategien“, sagt Vogl.<br />

»Unser Ziel muss es sein,<br />

Bäuerinnen und Bauern<br />

in der Landwirtschaft zu<br />

halten und dafür brauchen<br />

wir Strategien.«<br />

Christian Vogl<br />

KLEINE LÖSUNGEN<br />

ZUSAMMENFÜGEN<br />

Die Podiumsteilnehmer*innen sind<br />

sich jedenfalls einig, dass wir unseren<br />

Blick auf das große Ganze richten und<br />

umsichtige Maßnahmen setzen müssen.<br />

Timo Küntzle erwähnte bereits in<br />

seiner vorangegangenen Keynote Zielkonflikte,<br />

auf welche wir eindeutige<br />

Antworten brauchen. „In der Landwirtschaft<br />

wird es immer Zielkonflikte<br />

geben und wir müssen uns mit diesen<br />

auseinandersetzen und versuchen,<br />

individuelle Lösungen zu finden. Für<br />

jedes einzelne Problem wird es kleine<br />

Lösungen geben, die wir dann zusammenfügen<br />

müssen“, stimmt Steinkellner<br />

zu. Derzeit wird besonders die<br />

Genschere CRISPR als neue gentechnische<br />

Methode diskutiert und auch<br />

die Frage, ob Lebensmittel, die mit<br />

CRISPR behandelt wurden, für den<br />

Menschen gefährlich seien. Bisherige<br />

Studien und Untersuchungen zeigen,<br />

dass CRISPR-gezüchtete Pflanzen in<br />

der Regel genauso sicher sind wie<br />

herkömmlich gezüchtete Pflanzen.<br />

Wir müssen uns bewusst machen,<br />

dass alles, was mittels der Genschere<br />

erzeugt werden kann, genauso in der<br />

Natur entstanden sein könnte. „Es ist<br />

wichtig zu betonen, dass die Methode,<br />

wie eine Pflanze verändert wurde,<br />

keine Bedeutung hat. Ich möchte hier<br />

gerne das Beispiel des „Golden Rice“<br />

erwähnen. Dieser hat einen höheren<br />

Pro-Vitamin-A-Gehalt und hat ernährungsphysiologisch<br />

große Bedeutung.<br />

Er wurde gentechnisch hergestellt<br />

»Wir müssen vom<br />

Schubladendenken<br />

wegkommen, umfassend<br />

recherchieren und<br />

aufklären.«<br />

Timo Küntzle<br />

und deswegen verteufelt. Aber hätte<br />

eine Bäuerin in Tibet diesen Reis zufällig<br />

in ihrem Garten gefunden – was<br />

möglich wäre – gäbe es dafür den<br />

Alternativnobelpreis. Damit möchte<br />

ich sagen, dass wir Acht geben müssen,<br />

wie wir über die Dinge sprechen:<br />

Das gleiche Produkt kann einmal so<br />

und einmal so hergestellt werden und<br />

einmal wird es in den Medien zerfetzt<br />

und das andere Mal würde es gelobt<br />

werden“, warnt Bürstmayr.<br />

WEG VOM SCHUBLADENDENKEN<br />

Ein ausgewogener und differenzierter<br />

Diskurs über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln<br />

und Gentechnik in<br />

der Landwirtschaft ist also dringend<br />

notwendig. „Mein Appell an die Medien<br />

und alle, die in der Öffentlichkeit<br />

kommunizieren, lautet: Wir müssen<br />

vom Schubladendenken wegkommen,<br />

umfassend recherchieren und aufklären.<br />

Es wird beispielsweise oft gesagt,<br />

dass Pflanzenschutzmittel und Gentechnik<br />

ausschließlich interessant für<br />

große Agrarbetriebe wären. Doch auch<br />

Kleinbauern haben Bedarf an diesen<br />

Technologien und profitieren von deren<br />

Einsatz“, so Küntzle abschließend. ■<br />

Zum Nachsehen<br />

Topic 1<br />

Chemie & Gentechnik.<br />

Warum nicht?<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

7

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

ANGEBOT UND NACHFRAGE.<br />

WER LENKT HIER WEN?<br />

8 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

Der Geschmack der Zukunft:<br />

Zwischen Real Omnivores und<br />

pflanzenbasierter Ernährung<br />

In ihrer Keynote zum Topic „Angebot und Nachfrage. Wer lenkt hier wen?“<br />

erläutert Hanni Rützler, warum Food Trends Antworten auf aktuelle Probleme,<br />

Wünsche und Sehnsüchte sind. Aus Sicht der Foodtrend-Forscherin<br />

geht es eben nicht nur um Angebot und Nachfrage.<br />

Von Sophie Hanak<br />

Unsere Geschichte und die<br />

Entwicklung unseres Gehirns<br />

sind stark mit der Geschichte<br />

unserer Esskultur verbunden. Das<br />

Feuer und damit das Kochen haben<br />

uns den Zugang zu einer Vielzahl von<br />

Nährstoffen ermöglicht“, erklärt Hanni<br />

Rützler. Heute haben wir einen großen<br />

Einfluss auf unsere Umwelt und<br />

ein Wandel zu einem nachhaltigen<br />

Ess- und Einkaufsverhalten von uns<br />

allen ist notwendig. Aber auch unser<br />

Ernährungssystem muss geändert<br />

werden. Dazu müssen auch die Akteur*innen<br />

unseres Ernährungssystems,<br />

die Lebensmittelproduktion,<br />

die Lebensmittelverarbeitung, der Lebensmittelhandel,<br />

die Gastronomie,<br />

der Tourismus, die Hotellerie und die<br />

Politik beitragen.<br />

In ihrem Future Food Studio analysiert<br />

Rützler mit ihrem Team seit 25 Jahren<br />

Veränderungen in unserer Esskultur<br />

und in der Food & Beverage-Branche.<br />

Sie helfen Kunden entlang der gesamten<br />

Lebensmittelkette, Trends frühzeitig<br />

zu verstehen und für das eigene<br />

Unternehmen nutzbar zu machen. „Wir<br />

haben Food Trends definiert als Entwicklungstendenzen,<br />

die aufzeigen, in<br />

welche Richtung sich unsere Esskultur<br />

entwickeln kann. Food Trends sind Antworten<br />

auf aktuelle Probleme, Wünsche<br />

und Sehnsüchte“, sagt Rützler.<br />

WENIGER FLEISCH,<br />

WENIGER LEBENSMITTELABFÄLLE<br />

Zwei Themen sind besonders relevant,<br />

wenn es darum geht, wie wir uns<br />

zukünftig nachhaltiger ernähren: die<br />

Reduktion des Fleischkonsums und<br />

der Lebensmittelabfälle. Es zeigt sich<br />

eine große Entwicklungstendenz hin<br />

zu einer pflanzenbasierten Ernährung.<br />

Diese Entwicklungen wurden durch<br />

eine intensive ethische Debatte angestoßen.<br />

Ihnen gegenüber stehen beispielsweise<br />

die Flexitarier, die weniger<br />

Fleisch essen, aber nicht vollständig<br />

darauf verzichten wollen. Der Trend<br />

der Real Omnivores zeigt wiederum<br />

eine Offenheit für neue Lösungen, wie<br />

beispielsweise das Essen von Insekten.<br />

Im Umgang mit Lebensmittelabfällen<br />

hat sich in den vergangenen Jahren<br />

noch zu wenig getan. „Wir werfen ein<br />

Drittel unserer Lebensmittel weg, wir<br />

benötigen eine größere Wertschätzung<br />

gegenüber diesen“, betont Rützler. Ein<br />

ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER<br />

bereits gut etabliertes Programm seien<br />

etwa die Plattform „Too Good to<br />

Go“, die dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung<br />

zu reduzieren, oder<br />

ein Unternehmen in der Wachau, das<br />

Marillenkerne zur Herstellung neuer<br />

Produkte wie Pudding und Milchersatz<br />

verarbeitet.<br />

„Wir müssen aus der Ambivalenz he r-<br />

auskommen und klare Zukunftsbilder<br />

entwickeln, inspiriert von Trends von<br />

außen. Schlussendlich geht es nicht<br />

nur um Angebot und Nachfrage, sondern<br />

darum, dass wir unsere Werte<br />

ernst nehmen“, so Rützler. „Erinnern<br />

Sie sich: Es sind nicht die Größten und<br />

nicht die Intelligentesten, die überleben,<br />

sondern jene, die auf den Wandel<br />

reagieren“, so Rützler abschließend.■<br />

Hanni Rützler Die Gründerin und Leiterin<br />

des futurefoodstudios ist eine der führenden<br />

Foodtrend-Forscher*innen Europas. Als<br />

ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin<br />

und Gesundheitspsychologin bewegt sie<br />

sich professionell zwischen den Disziplinen<br />

und versteht es, verschiedene Erkenntnisse<br />

zusammenzuführen und auf überraschende<br />

Weise fruchtbar zu machen. In ihren Studien<br />

zur Zukunft der Ernährung sowie ihrem<br />

jährlich erscheinenden Foodreport spürt<br />

sie dem Wandel der Konsumkultur nach<br />

und versteht nachhaltige Foodtrends von<br />

kurzfristigen Moden und Medien-Hypes zu<br />

unterscheiden.<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

9

Ernährung im Wandel:<br />

Die Erbse als<br />

Sympathieträgerin<br />

Von Sophie Hanak<br />

Die Podiumsgäste beim Topic 2<br />

„Angebot & Nachfrage. Wer lenkt<br />

hier wen?“ diskutierten über die<br />

Bereitschaft zu alternativen Proteinquellen,<br />

wie wir Lebensmittelabfälle<br />

verringern können und<br />

warum Insekten für die meisten<br />

(noch) gar nicht gehen.<br />

<strong>BOKU</strong> UNIVERSITY/APA-FOTOSERVICE/JUHASZ<br />

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

V. l.: Hanni Rützler, Klaus Dürrschmid, Henry Jäger, Gudrun Obersteiner, Petra Riefler<br />

und Moderatorin Barbara Stöckl<br />

Unsere Ernährung ist äußerst<br />

komplex geworden und betrifft<br />

zahlreiche Bereiche wie Soziales,<br />

Ethik, Gesundheit und Nachhaltigkeit.<br />

Doch kann es am Ende<br />

nicht doch einfacher sein, indem wir<br />

uns darauf konzentrieren, was uns<br />

schmeckt? Klaus Dürrschmid vom<br />

Institut für Lebensmittelwissenschaften<br />

meint dazu: „Der Mensch ist ein<br />

schmeckendes Tier, das zwischen gut<br />

und schlecht unterscheiden kann.<br />

Die Beurteilung unserer Nahrung ist<br />

teilweise angeboren oder durch die<br />

Erziehung entstanden und beginnt<br />

bereits im Mutterleib. Ich denke, dass<br />

es wichtig ist, bereits werdende Mütter<br />

auf eine gute Ernährung hinzuweisen,<br />

um das Bewertungssystem<br />

des zukünftigen Kindes positiv zu<br />

beeinflussen. Auch sollte bereits in<br />

Schulen und Kindergärten mit sensorischen<br />

Ernährungsschulungen begonnen<br />

werden. Das ist viel Arbeit und<br />

nimmt viel Zeit in Anspruch, aber so<br />

können beispielsweise Neophobien<br />

aufgehoben werden, was heutzutage<br />

für eine Änderung des Ernährungssystems<br />

wichtig ist.“<br />

Ein aktueller Trend ist die Reduktion<br />

des Fleischkonsums, um die Umwelt<br />

zu schonen. Aber wie reagieren Konsumenten<br />

darauf, und was erwarten<br />

sie? „Anstatt Fleisch können wir als<br />

Eiweißquelle Hülsenfrüchte nutzen,<br />

doch oft haben wir noch Probleme,<br />

uns neue Arten der Zubereitung zu<br />

überlegen. Auch sind die Menschen<br />

von Fleisch gewisse sensorische Gewohnheiten<br />

und Texturen gewohnt<br />

und wollen diese nicht missen. Hier<br />

kann die Technologie einspringen,<br />

indem aus pflanzlichen Rohstoffen<br />

Fleischimitate hergestellt werden.<br />

Auf diese Weise können wir den Verbrauchern<br />

helfen, sich vom Fleisch<br />

etwas wegzubewegen, ohne sofort<br />

auf den sensorischen Eindruck verzichten<br />

zu müssen“, erklärt Henry<br />

Jäger vom Institut für Lebensmitteltechnologie.<br />

Ein weiterer Schritt ist die Herstellung<br />

von Fleisch im Labor. Hanni Rützler<br />

war 2013 eine der ersten, die es<br />

probiert haben: „Das waren damals<br />

reine Muskelzellen, gefärbt mit Rote-<br />

Bete-Saft. Zu Anfang hatte ich Angst<br />

vor der Konsistenz, diese war dann<br />

ein bisschen knuspriger als normal,<br />

aber überraschend nahe am Original.<br />

Diese Nachahmung war schon damals<br />

sehr beeindruckend, und in der<br />

»Laborfleisch ist eine<br />

ernstzunehmende<br />

Alternative, die die<br />

Ernährung der Zukunft<br />

mitgestalten wird.«<br />

Hanni Rützler<br />

»Die Haushalte sind in<br />

der EU diejenigen, die<br />

mit Abstand die meisten<br />

Lebensmittelabfälle<br />

verursachen.«<br />

Gudrun Obersteiner<br />

Zwischenzeit hat sich sehr viel getan.<br />

Ich glaube, dass Laborfleisch eine Zukunft<br />

hat und neben den pflanzlichen<br />

Produkten eine ernstzunehmende Alternative<br />

ist, allerdings gibt es zuvor<br />

noch einige Hürden zu bewältigen.“<br />

10 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

<strong>BOKU</strong> UNIVERSITY/APA-FOTOSERVICE/JUHASZ<br />

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

»Es sollte bereits in<br />

Schulen und Kindergärten<br />

mit einer Ernährungsschulung<br />

begonnen<br />

werden, um Präferenzen<br />

positiv zu beeinflussen.«<br />

Klaus Dürrschmid<br />

»Viele Menschen sind<br />

bereit, ihre Ernährungsgewohnheiten<br />

zu ändern,<br />

aber nur ein Teil kann<br />

sich Insekten als eine<br />

potenzielle alternative<br />

Proteinquelle vorstellen.«<br />

Petra Riefler<br />

»Haltbarmachungsverfahren<br />

tragen zur<br />

Reduzierung von Lebensmittelabfällen<br />

bei und<br />

verbessern die Effizienz<br />

der Lebensmittelverarbeitung.«<br />

Henry Jäger<br />

LEBENSMITTEL-<br />

WEGWERFGESELLSCHAFT<br />

Wenn wir über Ernährung sprechen,<br />

müssen wir auch über Lebensmittelabfälle<br />

reden. „In den letzten Jahren<br />

hat sich bezüglich der Lebensmittelabfälle<br />

sehr viel getan. Es haben sich<br />

einige Programme entwickelt, die zur<br />

Abfallvermeidung beitragen. In Österreich<br />

kennen mittlerweile zwei Drittel<br />

der Konsument*innen die Initiative<br />

„Too Good to Go“. Ein Drittel nutzt es<br />

zumindest ab und zu und acht Prozent<br />

nutzen es regelmäßig“, berichtet<br />

Gudrun Obersteiner vom Institut für<br />

Abfall- und Kreislaufwirtschaft. „Die<br />

Haushalte sind in der EU diejenigen,<br />

die mit Abstand die meisten Lebensmittelabfälle<br />

verursachen. Das wird oft<br />

angezweifelt, aber es ist so: Auch wenn<br />

wir alle immer nur wenig wegwerfen<br />

– wir sind viele, und so kommen am<br />

Ende des Tages enorm große Mengen<br />

zusammen“, warnt Ober steiner. Letztendlich<br />

können Haltbarmachungsverfahren<br />

helfen, Lebensmittelabfälle zu<br />

reduzieren. „Wenn die Dauer der Haltbarkeit<br />

von Lebensmitteln erhöht wird,<br />

wird damit mehr Flexibilität in der Logistik<br />

und auch beim Konsumenten im<br />

Haushalt geschaffen. So können sich<br />

das gesamte Einkaufsmanagement<br />

und die Lagerung zuhause entsprechend<br />

entspannen, “ erläutert Jäger.<br />

ABFÄLLE IN DER<br />

PRODUKTIONSKETTE BELASSEN<br />

Wenn trotzdem Abfälle entstehen,<br />

sollte versucht werden, diese zu verwerten.<br />

„Abfälle werden als Nebenströme<br />

in der Lebensmittelverarbeitung<br />

angesehen. Die Technologie hat<br />

hier eine entscheidende Rolle, wenn<br />

es darum geht, diese Nebenströme<br />

nicht aus der Lebensmittelkette fallen<br />

zu lassen, sondern zu versuchen,<br />

sie wieder in die Lebensmittelverarbeitung<br />

einzubringen,“ erklärt Jäger.<br />

An der Publikumsumfrage zum Thema,<br />

wie wir uns zukünftig ernähren<br />

werden, haben knapp über 100 Personen<br />

teilgenommen, wobei das Publikum<br />

an der <strong>BOKU</strong> vermutlich nicht<br />

repräsentativ für die österreichische<br />

Gesamtbevölkerung ist. „Vegetarier*innen<br />

und Veganer*innen sind<br />

stark repräsentiert, es gibt sehr viele<br />

Flexitarier*innen und der unterrepräsentierte<br />

Anteil an Personen sind<br />

die der Fleischesser*innen“, erläutert<br />

Petra Riefler vom Institut für Marketing<br />

und Innovation. Auf die Frage,<br />

wie bereit die Teilnehmer*innen sind,<br />

ihre Ernährung zu verändern, gaben<br />

fast die Hälfte an, dass sie sich in<br />

einer Neuorientierung befänden und<br />

sich gerne regionaler und saisonaler<br />

ernähren möchten.<br />

PRINZESSINNEN AUF DER ERBSE<br />

„Wenn wir kein Fleisch essen, hat die<br />

Erbse das beste Image, gefolgt von<br />

Pilzen und Soja. Allerdings kann sich<br />

nur ein Teil der Personen Insekten<br />

als eine potenzielle alternative Proteinquelle<br />

vorstellen und rund vier<br />

von zehn Personen sagen, dass sie<br />

sich Fleisch aus dem Labor vorstellen<br />

können, während eine große Gruppe<br />

dem nicht zustimmt“, so Riefler zu<br />

den Ergebnissen.<br />

Doch egal, welche Ernährungsform<br />

wir gewählt haben, auch zu viel des<br />

Guten ist zu viel. Auf die Frage von<br />

Barbara Stöckl, ob wir in Mitteleuropa<br />

zu viel essen, antwortet Dürrschmid<br />

eindeutig mit Ja: „Wenn wir uns die<br />

Adipositasrate unserer Gesellschaft<br />

anschauen, dann ist diese exorbitant<br />

hoch.“<br />

■<br />

Zum Nachsehen<br />

Topic 2<br />

Angebot & Nachfrage.<br />

Wer lenkt hier wen?<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

11

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

KALKÜL & COURAGE.<br />

WER SITZT MIT AM TISCH?<br />

12 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

Warum die Ernährungszukunft<br />

außerhalb unserer<br />

Komfortzone liegt<br />

In ihrer Keynote zum Topic „Kalkül & Courage. Wer sitzt mit am Tisch?“ stellt<br />

die Soziologin Auma Obama ihre Stiftung „Sauti Kuu“ in Kenia vor und spricht<br />

über ihre Vision, wie der afrikanische Kontinent zu einem globalen Vorreiter<br />

in Sachen Ernährung und Nachhaltigkeit werden könnte.<br />

Von Sophie Hanak<br />

Zukunftsfähige Landwirtschaft<br />

und nachhaltige Ernährung<br />

sind nur möglich, wenn bestimmte<br />

Faktoren berücksichtigt<br />

werden, wie beispielsweise ein ökologischer<br />

Anbau im Einklang mit der<br />

Natur. „Wir müssen darauf achten, was<br />

wir essen und wie dies unsere Natur<br />

beeinflusst. Dafür ist es nötig, aus<br />

unserer Komfortzone herauszukommen“,<br />

fordert Obama. „Die Bio-Landwirtschaft<br />

ist in Österreich ziemlich<br />

weit fortgeschritten und ich hatte das<br />

Glück, hier einige Bauernhöfe zu besuchen.<br />

Auf einem davon sah ich acht<br />

verschiedene Sorten Karotten – solch<br />

eine Vielfalt müssen wir unbedingt<br />

nützen“, so Obama.<br />

DIE JUGEND VON HEUTE:<br />

HOFFNUNG FÜR MORGEN<br />

Diese Werte vermittelt Obama in Kenia<br />

in ihrer Stiftung „Sauti Kuu“, was so<br />

viel bedeutet wie „starke Stimmen“.<br />

Sie arbeitet dort mit Kindern und jungen<br />

Menschen im Alter von vier bis<br />

25 Jahren zu ökologischer Landwirtschaft,<br />

nachhaltigen Methoden und<br />

vor allem dazu, „dass Armut keine<br />

Ausrede ist“. Die Stiftung baut energiesparende<br />

Küchen, legt Küchengärten<br />

an, pflanzt Bäume und fängt<br />

Regenwasser auf.<br />

Die jungen Menschen, mit denen<br />

„Sauti Kuu“ arbeitet, sind die Hoffnungsträger*innen,<br />

denn „sie sind<br />

aufmerksam, informiert und wissen,<br />

was sie wollen“, sagt Obama. Die Soziologin<br />

glaubt fest an eine vielversprechende<br />

Zukunft Afrikas. 70 Prozent<br />

der Afrikaner*innen leben auf<br />

dem Land und betreiben Landwirtschaft.<br />

Afrika könnte zum „Food Basket<br />

of the World“ werden, aber dafür<br />

müssten faire und wettbewerbsfähige<br />

Bedingungen geschaffen werden.<br />

„Wenn es uns in Afrika schlecht geht,<br />

wird es euch auch schlecht gehen“,<br />

mahnt sie.<br />

ERNÄHRUNGSGERECHTIGKEIT:<br />

EINE GLOBALE VERANTWORTUNG<br />

Ein weiteres Thema, das Obama an-<br />

ILLUSTRATION: ANIKA LEODOLTER<br />

spricht, ist der enorme Abfall, den<br />

wir täglich produzieren. Unsere Meere<br />

sind voll mit Plastik, und das Problem<br />

wird oft unterschätzt. „In Europa<br />

sieht alles so ordentlich aus, dass<br />

man leicht den falschen Eindruck bekommt,<br />

alles sei in Ordnung. Bei uns<br />

in Afrika sieht man das sofort, wenn<br />

man aus dem Flugzeug aussteigt -<br />

den Dreck und die Unordnung“, gibt<br />

sie zu bedenken.<br />

Auma Obama verweist weiters auf<br />

die Ernährungsgerechtigkeit. Während<br />

Afrika Lebensmittel exportiert, leiden<br />

viele Menschen dort unter Nahrungsmangel.<br />

„Afrika und Europa müssen<br />

zusammenarbeiten, aber nicht in<br />

Form von Entwicklungshilfe, sondern<br />

als Partner*innen“, fordert sie.<br />

Denn, betont Auma Obama abschließend,<br />

nur ein Miteinander und nicht<br />

ein Gegeneinander könne zu einer<br />

besseren Zukunft führen. ■<br />

Auma Obama ist Germanistin, Soziologin,<br />

Keynote Speakerin, Bestsellerautorin und<br />

Vorsitzende ihrer Stiftung Sauti Kuu und<br />

lebt heute in Nairobi. Sie ist Vorsitzende der<br />

Kinder- und Jugendlichen-Kommission des<br />

„World Future Council“ und Schirmherrin<br />

des größten afrikanischen Bücherfestivals<br />

„Storymoja“. Ihre Autobiografie „Das Leben<br />

kommt immer dazwischen: Stationen einer<br />

Reise“ erschien 2010 in deutscher Sprache.<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

13

Auf dem Teller der Welt<br />

Von Sophie Hanak<br />

Beim 3. Topic „Kalkül & Courage.<br />

Wer sitzt mit am Tisch?“ beleuchten<br />

die Podiumsgäste globale<br />

Herausforderungen und lokale<br />

Lösungen für unser Ernährungssystem.<br />

<strong>BOKU</strong> UNIVERSITY/APA-FOTOSERVICE/JUHASZ<br />

V. l.: Auma Obama, Marianne Penker, Karlheinz Erb, Stefanie Lemke, Charlotte Kottusch und Moderatorin Barbara<br />

Stöckl<br />

Die Frage, wie wir uns ernähren,<br />

ist nicht nur eine persönliche<br />

Entscheidung, sondern auch<br />

ein Thema von globaler Bedeutung.<br />

Trotz unseres Wissens über notwendige<br />

Maßnahmen, um Probleme in<br />

der Ernährung zu lösen, bleiben viele<br />

Herausforderungen bestehen.<br />

Stefanie Lemke vom Institut für Entwicklungsforschung<br />

betont: „Wir haben<br />

weltweit eine sehr ungleiche Verteilung.<br />

Die Zahl der unterernährten<br />

Menschen steigt stetig und gleichzeitig<br />

haben wir ein sehr hohes Ausmaß<br />

an Überernährung, das global 40<br />

Prozent beträgt.“<br />

In den Welternährungsgipfel der Vereinten<br />

Nationen 2021 wurden große<br />

Hoffnungen gesetzt. Hier kam es zu<br />

einer Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum<br />

zur Transformation<br />

unserer Ernährungssysteme. Die Expert*innen<br />

der Zivilgesellschaft wurden<br />

jedoch ausgeschlossen, was laut<br />

Lemke ein großes Hindernis darstellt.<br />

»Die Zahl der<br />

unterernährten Menschen<br />

steigt stetig und<br />

gleichzeitig haben wir ein<br />

sehr hohes Ausmaß an<br />

Überernährung.«<br />

Stefanie Lemke<br />

„Wir wissen, was wir tun müssten,<br />

um die Probleme hinsichtlich unserer<br />

Ernährung zu lösen, wir tun es aber<br />

nicht.“ Die Beteiligung der Zivilgesellschaft<br />

sei jedoch entscheidend.<br />

ERNÄHRUNGSSTRATEGIE<br />

Charlotte Kottusch möchte mit dem<br />

Wiener Ernährungsrat genau das tun<br />

»Unsere Ernährung ist<br />

sehr fragmentiert, und<br />

wir brauchen eine<br />

zusammenhängende<br />

Ernährungspolitik.«<br />

Charlotte Kottusch<br />

und erklärt: „Der Ernährungsrat ist<br />

eine Initiative, die unter anderem<br />

das Ziel verfolgt, in der Stadt gutes<br />

Essen für alle bereitzustellen. Unsere<br />

Ernährung ist sehr fragmentiert<br />

und wir brauchen eine zusammenhängende<br />

Ernährungspolitik. So haben<br />

wir uns Bürger*innen zusammengeschlossen<br />

und sind in einen<br />

14 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

<strong>BOKU</strong> / CHRISTOPH GRUBER<br />

»Wir müssen die<br />

Warenketten so gestalten,<br />

dass sie unseren<br />

Ansprüchen an eine gute<br />

Ernährung in der Zukunft<br />

entsprechen.«<br />

Marianne Penker<br />

»Wenn es so läuft wie<br />

bisher, dann wird das<br />

Ernährungssystem<br />

bis ins Jahr 2050 das<br />

globale Emissionsbudget<br />

aufgebraucht haben.«<br />

Karlheinz Erb<br />

»Wir müssen zurück<br />

zur Basis, auch hier in<br />

Europa. Jeder Mensch<br />

muss mitverantworten,<br />

was er isst.«<br />

Auma Obama<br />

Dialog mit der Stadtverwaltung getreten,<br />

um eine Ernährungsstrategie<br />

voranzutreiben.“<br />

Dem lokalen Blick steht der globale<br />

gegenüber. Beide Perspektiven müssen<br />

berücksichtigt werden, um nachhaltige<br />

und gerechte Ernährungssysteme<br />

zu schaffen. „Denn wir leben<br />

auf einem gemeinsamen Planeten,<br />

in einer globalen Wirtschaft und die<br />

Warenketten verbinden verschiedene<br />

Kontinente. Wir müssen die Warenketten<br />

so gestalten, dass sie unseren<br />

Ansprüchen an eine gute Ernährung<br />

in der Zukunft entsprechen,“ betont<br />

Marianne Penker vom Institut für<br />

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung.<br />

Sie hebt ebenfalls die Bedeutung der<br />

Zusammenarbeit zwischen Landwirt*innen,<br />

Bürger*innen und Regierungen<br />

hervor.<br />

NUR NOCH WENIG LAND ÜBRIG<br />

Karlheinz Erb vom Institut für Soziale<br />

Ökologie sieht die Rolle des<br />

Ernährungssystems hinsichtlich der<br />

Landnutzung und des Klimawandels<br />

kritisch und betont die Notwendigkeit,<br />

innovative Lösungen zu finden,<br />

die international akzeptiert werden.<br />

„Wir nutzen ungefähr drei Viertel der<br />

Landoberfläche. Es ist nur noch wenig<br />

Land übrig und dieses ist entweder<br />

zu heiß, zu kalt oder zu weit<br />

weg.“ Er warnt: „Wenn es so läuft wie<br />

bisher, dann wird das Ernährungssystem<br />

bis ins Jahr 2050 das globale<br />

Emissionsbudget aufgebraucht<br />

haben.“ Innovationen seien dringend<br />

notwendig, um international akzeptierte<br />

Lösungen zu finden.<br />

Wie schon in ihrer Keynote zuvor<br />

plädiert Auma Obama für eine Vereinfachung<br />

des Ernährungssystems:<br />

„Wir müssen zurück zur Basis, auch<br />

hier in Europa. Wir sollten versuchen,<br />

unsere regionalen Produkte<br />

zu nutzen. Jeder Mensch muss mitverantworten,<br />

was er isst.“ Penker<br />

ergänzt: „Essen kann als Menschenrecht<br />

gesehen werden und als unsere<br />

Beziehung zur Natur. Hinsichtlich<br />

unserer Vorstellung von Mensch-Natur-Beziehung<br />

können wir sehr viel<br />

von Afrika lernen.“<br />

Lemke stimmt zu, dass die Ernährung<br />

heute zu kompliziert geworden<br />

ist und betont: „Wir könnten viel<br />

ändern, wenn wir bewusster essen<br />

würden. In meiner früheren Arbeit als<br />

Ernährungsberaterin habe ich immer<br />

wieder beobachtet, dass Menschen<br />

ihre Probleme oftmals über das Essen<br />

ausdrücken, in Form von Essstörungen<br />

oder anderen Formen der<br />

Fehlernährung. Das ist in mehreren<br />

Hinsichten ein großes Problem.“<br />

PROBLEM LAND GRABBING<br />

Stefanie Lemke bringt abschließend<br />

noch einen wichtigen Aspekt<br />

zum Thema land grabbing in Afrika<br />

zur Sprache und verdeutlicht die geschlechtsspezifischen<br />

Ungleichheiten,<br />

die damit einhergehen. „In Afrika<br />

können Frauen kein Land erben, das<br />

heißt, das Land wird nur an männliche<br />

Familienmitglieder weitergegeben.“ Im<br />

Zuge der Klimazertifikate werde dies<br />

noch weiter zunehmen. „Deshalb ist<br />

es wichtig, dass Frauen mehr Mitspracherecht<br />

bekommen, aber auch die<br />

Männer müssen empowert werden,<br />

damit nicht die gesamte unbezahlte<br />

Care-Arbeit auf die Frauen abgeladen<br />

wird,“ so Lemke anschließend. ■<br />

Zum Nachsehen<br />

Topic 3<br />

Kalkül & Courage.<br />

Wer sitzt mit am Tisch?“<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

15

Impressionen<br />

Fotos von <strong>BOKU</strong> University/APA-Fotoservice/Juhasz<br />

und <strong>BOKU</strong>/Christoph Gruber<br />

Doris Schmidauer war ebenfalls unter den<br />

Zuhörer*innen.<br />

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig bei der Eröffnung<br />

Christoph Metzker, Vorstandsdirektor RWA<br />

Knapp 500 Besucher*innen<br />

kamen zur Featuring Future<br />

Conference <strong>2024</strong><br />

Rektorin Eva Schulev-Steindl und Vizerektor Christian Obinger (li)<br />

Leonhard Gollegger, Geschäftsführer der<br />

Goodmills Group im Talk mit Barbara Stöckl<br />

16 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

Schnell eine letzte Insta-Story vor dem Start: Moderatorin<br />

Barbara Stöckl mit <strong>BOKU</strong>-Social Media Manager Jakob Vegh<br />

Rektorin Eva Schulev-Steindl im „Seitenblicke“-Interview<br />

Markus Wagner, CEO AGRANA Fruit, auf der Bühne mit Barbara<br />

Stöckl<br />

Selfie Time: Robert Pichler vom Österreichischen Raiffeisenverband<br />

mit Auma Obama<br />

Uniratsvorsitzender Josef Plank und ÖH <strong>BOKU</strong>-Vorsitzender<br />

Christian Malecki<br />

Doris Schmidauer und Auma Obama im Gespräch mit den<br />

„Seitenblicken“<br />

Honey & Bunny, Interdisziplinäres Designatelier Martin Hablesreiter und Sonja Stummer, bei ihrer Eröffnungs-Performance<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

17

FOTOS: <strong>BOKU</strong> / PETER ZESCHITZ<br />

Die <strong>BOKU</strong> ist die Nachhaltigkeitsuniversität<br />

in Österreich. In den vergangenen<br />

Jahren versuchen auch andere<br />

Unis und Fachhochschulen dieses<br />

Thema zu besetzen. Was ist denn der<br />

Unique Selling Point (USP) der <strong>BOKU</strong>?<br />

Plank: Nachhaltigkeit ist wichtig und<br />

es ist ja auch gut, dass jetzt andere<br />

dieses Thema aufnehmen und in die<br />

Breite tragen. Die <strong>BOKU</strong> ist etwas Besonderes<br />

und soll es auch in Zukunft<br />

bleiben. Durch die vielen Kompetenzen,<br />

die die <strong>BOKU</strong> hat, geht es eben<br />

nicht nur darum, über Nachhaltigkeit<br />

zu diskutieren, sondern neben dem<br />

Blick aufs Ganze auch die nachhaltigen<br />

Lösungen zu liefern. Das ist der<br />

USP der <strong>BOKU</strong>, wo wir auch weiterhin<br />

ganz vorne bleiben können: gesellschaftlich<br />

relevant, gleichzeitig<br />

attraktiv für die Studierenden sein<br />

und das sollte bis in den Weiterbildungsbereich<br />

reichen.<br />

Die <strong>BOKU</strong> scheint damit genau die<br />

Interessen und Anliegen der Studierenden<br />

und Studieninteressierten zu<br />

treffen – Stichwort später einen Beruf<br />

auszuüben, der als sinnstiftend und<br />

gesellschaftlich relevant empfunden<br />

wird. Das zeigt sich auch in den beachtlichen<br />

17 Prozent Zuwachs bei<br />

Universitätsratsvorsitzender<br />

Josef Plank<br />

zieht nach einem Jahr im<br />

Amt eine positive Bilanz.<br />

Mit Bettina Fernsebner-<br />

Kokert sprach er über<br />

künftige Herausforderungen,<br />

aktuelle<br />

Diskussionen und was<br />

die <strong>BOKU</strong> schon immer<br />

ausgemacht hat.<br />

den Erstsemestrigen. Was ist erforderlich,<br />

damit das so bleibt?<br />

Plank: Das ist gleichzeitig auch eine<br />

riesige Herausforderung für die Universität.<br />

Denn es reicht ja nicht, für<br />

die Anfängerinnen und Anfänger attraktiv<br />

zu sein, es ist entscheidend,<br />

diesen Faden nicht nur durchs Studium<br />

zu ziehen, sondern bis ins Berufsleben<br />

hinein. Das gilt es künftig<br />

weiter zu stärken. Die <strong>BOKU</strong> muss<br />

also während des Studiums inhaltlich<br />

und organisatorisch ansprechend<br />

bleiben, weil die Universitäten nach<br />

den prüfungsaktiven Studierenden<br />

bemessen werden. Dasselbe gilt für<br />

die Rolle der Uni als Arbeitgeberin<br />

für das wissenschaftliche Personal.<br />

Vor Kurzem hat die <strong>BOKU</strong> einen<br />

Marken-Relaunch durchgeführt, mit<br />

neuem Logo und dem Markennamen<br />

„<strong>BOKU</strong> University“. Welche Rolle spielt<br />

Ihrer Ansicht nach ein moderner Markenauftritt<br />

für eine Uviversität?<br />

Plank: Die Marke ist ein wichtiges Zeichen<br />

nach außen, das die Breite und<br />

die Modernität der <strong>BOKU</strong> abbilden<br />

muss. Ich möchte hier dem Rektorat<br />

und allen, die daran mitgewirkt haben,<br />

gratulieren – zum Ergebnis, aber<br />

auch dazu, wie es erarbeitet wurde.<br />

Der neue Markenauftritt ist aus meiner<br />

Sicht wirklich sehr gelungen, weil<br />

dadurch die Kompetenzen der <strong>BOKU</strong><br />

und der einzelnen Institute noch viel<br />

sichtbarer werden können. Wenn sich<br />

etwas ändert, verursacht es natürlich<br />

auch hier und da etwas Emotionalität,<br />

aber wir verlangen von anderen<br />

ja manchmal auch große Veränderungen,<br />

wenn es um Nachhaltigkeit<br />

geht. Kurz: Es ist ein richtiger Schritt<br />

in die richtige Richtung, den der Universitätsrat<br />

unterstützt und begrüßt.<br />

Eine Strukturreform der <strong>BOKU</strong>-Departments<br />

wurde ebenfalls gestartet,<br />

die Anfang 2025 abgeschlossen sein<br />

soll. Welche Vorteile bringt eine Reduzierung<br />

der Anzahl der Departments?<br />

18 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

„Die <strong>BOKU</strong> ist<br />

etwas Besonderes<br />

und soll es auch<br />

in Zukunft bleiben“<br />

Plank: Das hat natürlich schnell<br />

zu Diskussionen geführt, aber man<br />

muss auch die interne Organisation<br />

weiterentwickeln. Die Kommunikation<br />

mit den Betroffenen ist in<br />

diesem Prozess extrem wichtig und<br />

entscheidend. Mit der neuen Department-Struktur<br />

und den damit einhergehenden<br />

administrativen Vereinfachungen<br />

können wir effizienter und<br />

besser agieren, etwa beim Lukrieren<br />

von Forschungsmitteln für internationale<br />

Projekte. Wir sind da aber<br />

auf einem guten Weg, niemand muss<br />

sich fürchten und wir können unsere<br />

Potenziale künftig besser nutzen.<br />

Die Leistungsvereinbarungen 2025-<br />

2027 werden gerade verhandelt. Welche<br />

strategischen Ziele stehen dabei<br />

im Fokus?<br />

Plank: Unser Entwicklungsplan 2030<br />

legt ja die Eckpunkte fest. Dazu gehört<br />

als ganz entscheidender Punkt,<br />

weiterhin eine führende Nachhaltigkeits-<br />

und Life-Sciences-Universität<br />

in Europa zu sein. Ein stärkerer<br />

Fokus liegt auf der Internationalisierung<br />

wie auch auf der Kommunikation<br />

mit der Gesellschaft, der<br />

Third Mission und, Forschung, Lehre<br />

und Attraktivität für Studierende auf<br />

einem sehr hohen Niveau zu halten<br />

und zu sichern.<br />

Wie sieht Ihre persönliche Bilanz nach<br />

einem Jahr als Uniratsvorsitzender aus?<br />

Plank: Sehr positiv, es ist eine riesige<br />

Freude, die Uni noch besser kennenzulernen.<br />

Im Unirat selbst und in der<br />

Zusammenarbeit mit dem Rektorat<br />

läuft es sehr gut, wir diskutieren offen,<br />

wertschätzend und können die<br />

Dinge gut ausreden. Der Unirat fasst<br />

seine Beschlüsse in der Regel einvernehmlich,<br />

das Team ist gut zusammengeschweißt<br />

und ich bin sehr<br />

motiviert für die weitere Zeit als Uniratsvorsitzender<br />

der <strong>BOKU</strong>.<br />

Wenn Sie heute nochmals zu studieren<br />

beginnen würden, würden Sie sich<br />

wieder für die <strong>BOKU</strong> entscheiden und<br />

neuerlich für Agrarwissenschaften?<br />

Plank: Ich würde mich voraussichtlich<br />

wieder dafür entscheiden. Ich habe<br />

mein Studium in sehr guter Erinnerung,<br />

habe hier an der <strong>BOKU</strong> eine sehr<br />

breite Basis bekommen und gleichzeitig<br />

konnte ich mich während des<br />

Studiums auch thematisch vertiefen.<br />

Das war vor 40 Jahren wichtig und ist<br />

es im heutigen dynamischen Berufsleben<br />

noch genauso.<br />

ZUR PERSON<br />

DI Josef Plank war nach seinem<br />

Studium der Landwirtschaft<br />

an der <strong>BOKU</strong> zunächst in der<br />

niederösterreichischen Landwirtschaftskammer<br />

und als<br />

Vorstandsvorsitzender der Agrarmarkt<br />

Austria (AMA) tätig. Im<br />

Anschluss führte ihn sein Weg in<br />

die Politik – Plank war von 2000<br />

bis 2009 Landesrat für Landwirtschaft,<br />

Umwelt, Naturschutz,<br />

Katastrophenschutz und Energie<br />

mit besonderem Schwerpunkt<br />

Erneuerbare Energie in Niederösterreich.<br />

Nach beruflichen Stationen<br />

u. a. als Geschäftsführer<br />

bei RENERGIE (heute Contour-<br />

Global) und als Generalsekretär<br />

der Landwirtschaftskammer<br />

Österreich wurde der gebürtige<br />

Mostviertler 2016 Generalsekretär<br />

im damaligen Bundesministerium<br />

für Nachhaltigkeit und<br />

Tourismus. Ab 2019 leitete er die<br />

Abteilung Wirtschafts-, Agrarund<br />

Europafragen des Österreichischen<br />

Raiffeisenverbandes.<br />

Seit Mai <strong>2024</strong> ist Plank Obmann<br />

der IG Windkraft.<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

19

CHRISTOPH GRUBER | <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY<br />

V. l.: Uniratsmitglied Hans Sünkel, Uniratsvorsitzender Josef Plank, Rektorin Eva Schulev-Steindl, Senatsvorsitzender Roland Ludwig<br />

und die Vizerektor*innen Doris Damyanovic, Nora Sikora-Wentenschuh und Christian Obinger<br />

Im 152. Jahr ihres Bestehens hat die<br />

<strong>BOKU</strong> einen bedeutenden Schritt<br />

in ihrer strategischen Entwicklung<br />

vollzogen. Nach einem zwölfmonatigen<br />

Markenprozess positioniert sich<br />

die Universität als eine führende Life-<br />

Sciences-Universität in Europa. Der<br />

Fokus liegt klar auf Zukunftsthemen<br />

„am Puls der Zeit“, wie Klimaschutz,<br />

Bioökonomie, Ernährung und Gesundheit,<br />

Biopharmazeutika und biobasierte<br />

Materialien, Lebensräume und<br />

Infrastrukturen sowie Biodiversität.<br />

Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde<br />

auch ein vollständig neuer Außenauftritt<br />

konzipiert. Unter dem neuen Markennamen<br />

„<strong>BOKU</strong> University“ setzt<br />

die Universität ein Zeichen für ihre<br />

zunehmende Internationalität und<br />

ihr Engagement in der globalen Forschungs-<br />

und Bildungsgemeinschaft.<br />

VERSCHÄRFTER WETTBEWERB<br />

ERFORDERT EIN EINZIGARTIGES<br />

PROFIL<br />

Aufgrund der demografischen Entwicklungen<br />

stehen alle Universitäten<br />

in einem sich zunehmend verschärfenden<br />

Wettbewerb um Studierende,<br />

herausragende Wissenschaftler*innen<br />

sowie hochqualifiziertes allgemeines<br />

Personal. „Die <strong>BOKU</strong> strebt danach, als<br />

führende Universität im Bereich Life<br />

Sciences wahrgenommen zu werden,<br />

die sich durch ihre inter- und transdisziplinäre<br />

Forschung und Lehre auszeichnet<br />

und dank ihres einzigartigen<br />

Profils Studierende, Forschende sowie<br />

Stakeholder gleichermaßen anspricht“,<br />

betont Rektorin Eva Schulev-Steindl.<br />

Der neue Markenauftritt geht Hand in<br />

Hand mit dem neuen Entwicklungsplan<br />

der Universität und trägt dazu<br />

bei, die Identität und Bekanntheit der<br />

<strong>BOKU</strong> zu stärken und für die relevanten<br />

Zielgruppen attraktiv zu bleiben.<br />

DAS NEUE CORPORATE DESIGN:<br />

VIEL MEHR ALS NUR EIN LOGO<br />

Das neue Erscheinungsbild der <strong>BOKU</strong><br />

ist einprägsam, frisch und zeitgemäß.<br />

Das moderne Branding spiegelt die<br />

strategische Neuausrichtung der Universität<br />

wider und ist ein Gesamtkonzept<br />

aus Logo, Farben, Schriften,<br />

einem Gestaltungselement sowie<br />

einer neuen Bildsprache. Das neue<br />

Corporate Design erfüllt die gestiegenen<br />

Anforderungen an die Barrierefreiheit<br />

und die digitalen Medien. Mit<br />

dem neuen Branding hat die <strong>BOKU</strong><br />

ein umfassendes visuelles System zur<br />

Verfügung, das viele Einsatzmöglichkeiten<br />

eröffnet.<br />

20 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

Warum eine neue<br />

Marke für die <strong>BOKU</strong>?<br />

Neuer Außenauftritt im Zuge<br />

der strategischen Neuausrichtung<br />

Von Sabina Tandari<br />

Einige Umsetzungsbeispiele für das<br />

B-Symbol als Gestaltungselement.<br />

Das neue <strong>BOKU</strong> Logo und die<br />

neue Corporate Farbe der <strong>BOKU</strong>.<br />

DIE MARKENELEMENTE<br />

Das neue Logo ist eine Wort-Bild-Marke.<br />

Es besteht aus einem markanten<br />

B-Symbol in Grün, dem Namen<br />

„<strong>BOKU</strong>“, das mit einer eigens entwickelten<br />

Schrift gestaltet wurde und<br />

dem Logo Einzigartigkeit verleiht, sowie<br />

dem Namenszusatz „University“.<br />

Die Farbwelt, geprägt von einem modernen<br />

„<strong>BOKU</strong> Cool Green“ mit ergänzenden<br />

Farben wie „Grape Purple“<br />

und „Apricot Orange“, reflektiert die<br />

zentralen Themen der Universität:<br />

Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit.<br />

Die neue Markenschrift Work Sans ist<br />

eine zeitgenössische Schrift, die die<br />

Formensprache des Logos und des<br />

B-Symbols aufgreift. Als Standardschrift<br />

für die Verwendung in Micro-<br />

soft Office-Programmen (Word, PowerPoint<br />

etc.) kommt Aptos zum Einsatz.<br />

Erstmals wurde für die <strong>BOKU</strong><br />

eine Bildsprache als wichtiges Markenelement<br />

festgelegt, um Botschaften<br />

auch mit Bildern konsistent über<br />

alle Kanäle transportieren zu können.<br />

Im Mittelpunkt der neuen Bildsprache<br />

stehen authentische und natürliche<br />

Bilder - wie direkt aus dem Leben<br />

gegriffen und auf Augenhöhe.<br />

Besonderes Kennzeichen der neuen<br />

Marke bildet das B-Symbol, das<br />

ein markantes Gestaltungselement<br />

mit hohem Wiedererkennungswert<br />

darstellt und sowohl im Printbereich<br />

als auch in der digitalen Umsetzung<br />

viele Spielarten ermöglicht. Das<br />

B-Symbol aus dem neuen <strong>BOKU</strong>-Logo<br />

öffnet sich zu einem Fenster, einem<br />

Raum für Inspiration oder einer Leinwand,<br />

in dem alles Platz findet, was<br />

die <strong>BOKU</strong> ausmacht. Der geöffnete<br />

Rahmen kann Wörter in Titeln oder<br />

Headlines hervorheben, Elemente in<br />

Bildern markieren oder als Bildrahmen<br />

selbst dienen.<br />

DER MARKENPROZESS<br />

Die neue Marke entstand durch die<br />

aktive Einbindung interuniversitärer<br />

Fokusgruppen. Begleitet wurde<br />

der einjährige Markenprozess von<br />

der Agentur BRAINDS. In Workshops,<br />

Fokusgruppen und Feedbackrunden<br />

wurden die Werte der <strong>BOKU</strong> definiert,<br />

das Nutzenversprechen der<br />

Marke erarbeitet sowie die Mission,<br />

die Vision, die Positionierung und<br />

das Markenversprechen. Ziel war es<br />

dann, aus der Strategie ein stimmiges<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

21

CHRISTOPH GRUBER | <strong>BOKU</strong> UNIVERSITY<br />

Dialogrunde mit <strong>BOKU</strong>-Studierenden aus den Fokusgruppen zum Markenprozess<br />

V. l.: Oliver Heiss, Agentur BRAINDS, <strong>BOKU</strong>-Rektorin Eva Schulev-Steindl, Key Note<br />

Speaker Christoph Burmann, Uni Bremen<br />

Infokasten von Kurt Renner,<br />

Projektmanager Web-Relaunch<br />

und zeitgemäßes Erscheinungsbild<br />

zu entwickeln, das wiedergibt, was<br />

die <strong>BOKU</strong> ausmacht, wofür sie steht<br />

und welches Ziel sie anstrebt. „Mit<br />

einem professionellen und konsistenten<br />

Außenauftritt wollen wir als<br />

DIE innovative Zukunftsuniversität<br />

wahrgenommen werden, die einen<br />

maßgeblichen Beitrag zur Bewältigung<br />

globaler He rausforderungen leistet“,<br />

so Rektorin Schulev-Steindl.<br />

Der Marken-Launch<br />

Am 5. März <strong>2024</strong> wurde die neue Marke<br />

<strong>BOKU</strong> offiziell im Rahmen einer<br />

zweistündigen Veranstaltung präsentiert.<br />

Das Programm eröffneten Rektorin<br />

Eva Schulev-Steindl, der Vorsitzende<br />

des Universitätsrates Josef<br />

Plank sowie der Senatsvorsitzende der<br />

<strong>BOKU</strong>, Roland Ludwig. Im Anschluss<br />

erläuterte Rektorin Schulev-Steindl<br />

die strategischen Grundüberlegungen<br />

zur neuen Marke. Ein besonderes<br />

Highlight war der Vortrag zum<br />

Konzept der identitätsbasierenden<br />

Markenführung vom renommierten<br />

Markenexperten Christoph Burmann<br />

von der Universität Bremen sowie die<br />

Dialogrunden mit Mitwirkenden aus<br />

den Fokusgruppen.<br />

■<br />

VIDEOS<br />

Marken-Launch-Event<br />

Neue Marke<br />

Stimmen zur<br />

neuen Marke<br />

Mag. a Sabina Tandari ist Marketing- und<br />

Brandmanagerin.<br />

22 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

23

Ergebnisse der Mitarbeiter*innenbefragung<br />

und der Evaluierung der psychischen<br />

Belastung am Arbeitsplatz<br />

Von Gerhard Mannsberger<br />

Die Mitarbeiter*innen-Befragung<br />

2023, die im Auftrag<br />

des Rektorats der<br />

<strong>BOKU</strong> University online von<br />

Waltraut Sawczak (new level) durchgeführt<br />

wurde, gliedert sich in zwei<br />

Teile:<br />

Teil 1 erfasst und beurteilt die psychische<br />

Belastung am Arbeitsplatz<br />

im Rahmen des Arbeitnehmer*innenschutzgesetzes<br />

mit dem standardisierten<br />

Messverfahren IMPULS-Test|2<br />

Professional.<br />

Teil 2 der Mitarbeiter*innen-Befragung<br />

2023 beleuchtet die Themenbereiche<br />

der Arbeitszufriedenheit,<br />

Arbeitsbedingungen, Information<br />

und Kommunikation, der betrieblichen<br />

und digitalen Gesundheitsförderung<br />

und der Arbeitssituation<br />

von Menschen mit Behinderung oder<br />

gesundheitlichen Beeinträchtigungen<br />

mit einem Fragenkatalog.<br />

Um die Erhebung, Auswertung und<br />

Ergebnisverwendung im Hinblick auf<br />

den Datenschutz auf gesicherte Beine<br />

zu stellen, wurde – neben den<br />

ohnehin geltenden gesetzlichen Bestimmungen<br />

– eine eigene Betriebsvereinbarung<br />

mit beiden Betriebsratsgremien<br />

abgeschlossen.<br />

Befragungszeitraum:<br />

19. 09.-17. 10. 2023<br />

Teilnahmequote / Rücklauf:<br />

988 Teilnehmer*innen ≈ 40 % (Teil 1)<br />

sowie 808 Teilnehmer*innen ≈ 33 %<br />

(Teil 2). Insgesamt wurden 2.463 Personen<br />

zur Befragung eingeladen.<br />

TEIL 1: DIE PSYCHISCHE<br />

BELASTUNG AM ARBEITSPLATZ:<br />

SEHR GUTES ERGEBNIS, ABER …<br />

Psychische Belastung am Arbeitsplatz<br />

nach ÖNORM EN 10075-1 „... ist die<br />

Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse,<br />

die von außen auf den Menschen<br />

zukommen und psychisch auf ihn<br />

einwirken“. Dabei werden vier Belas-<br />

24 <strong>BOKU</strong> Mag 2 | <strong>2024</strong>

Ergebnis Universität gesamt<br />

Das Gesamtergebnis zeigt, dass bei<br />

allen Belastungsbereichen die Werte<br />

unter PR = 50 %, also im Bereich<br />

der unkritischen beziehungsweise<br />

durchschnittlichen Belastungsausprägung<br />

liegen und damit kein bis<br />

eher wenig Handlungsbedarf gegeben<br />

ist.<br />

Das soll und darf allerdings nicht<br />

darüber hinwegtäuschen, dass bei<br />

einzelnen Einheiten, zumindest in<br />

einigen Bereichen, ein tendenziell<br />

steigender beziehungsweise sogar<br />

hoher Handlungsbedarf festgestellt<br />

wurde.<br />

tungsdimensionen der Arbeitssituation<br />

systematisch erfasst und beurteilt:<br />

▶ Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten<br />

▶ Arbeitsabläufe<br />

▶ Arbeitsumgebung<br />

▶ Arbeitsorganisation<br />

Der Prozess wurde bereits nach der<br />

Befragung 2020 begonnen und die gesetzten<br />

Maßnahmen evaluiert, sodass<br />

die Ergebnisse der Befragung 2023<br />

die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse<br />

weiter vorantreiben können.<br />

Auf Basis von Normwerten (repräsentative<br />

Gesamtnorm) erfolgt die<br />

Darstellung der errechneten Merkmalsausprägungen<br />

in den jeweiligen<br />

Belastungsdimensionen in Prozenträngen<br />

(PR). Vereinfacht bedeutet<br />

das: je höher die Werte, desto höher<br />

die Belastung in der jeweiligen Skala.<br />

Zur Einschätzung der Ergebnisse beziehungsweise<br />

zur Beurteilung der<br />

Belastungssituation wird die gesamte<br />

Skala in vier Teile gegliedert:<br />

PR 0 bis 25 unkritische Merkmalsausprägung<br />

– kein Handlungsbedarf<br />

/ Ressource<br />

PR 26 bis 50 tendenziell unkritische<br />

Merkmalsausprägung<br />

– kein bis eher wenig<br />

Handlungsbedarf<br />

PR 51 bis 75 tendenziell kritische<br />

Merkmalsausprägung –<br />

tendenziell steigender<br />

Handlungsbedarf<br />

PR 76 bis 100 sehr kritische<br />

Merkmalsausprägung – sehr<br />

hoher Handlungsbedarf<br />

Zusätzlich zu den Bewertungen durch<br />

die Teilnehmenden wurden 2.926 (!)<br />

Kommentare abgegeben. Diese liefern<br />

wiederum wertvolle Hinweise über die<br />

Art der Belastungen sowie mögliche<br />

Maßnahmen. An dieser Stelle möchte<br />

ich daher im Namen des Rektorates<br />

allen für die Teilnahme danken!<br />

Weitere Vorgangsweise: wir sind gut,<br />

wollen aber noch besser werden!<br />

Auch wenn das <strong>BOKU</strong>-weite Ergebnis<br />

als sehr zufriedenstellend bezeichnet<br />

werden kann, sind weitere Maßnahmen<br />

zu setzten:<br />

▶ Die Auswertungen der jeweiligen<br />

Einheiten werden den Leiter*innen<br />

zur Verfügung gestellt.<br />

▶ Erfolgreiche Maßnahmen sind weiterzuführen.<br />

▶ Leiter*innen von Einheiten mit<br />

hohen Werten werden vom Team<br />

der Stabstelle für Arbeitssicherheit<br />

und Gesundheit kontaktiert, die<br />

Werte analysiert und Maßnahmenpläne<br />

ausgearbeitet.<br />

▶ Dort, wo dies möglich ist, sind<br />

diese umzusetzen (bei baulichen<br />

Maßnahmen ist dies oft nicht möglich).<br />

▶ Die Umsetzung wird dokumentiert<br />

und an das Rektorat berichtet.<br />

<strong>BOKU</strong> Mag<br />

2 | <strong>2024</strong><br />

25

Übersicht Kommentare <strong>BOKU</strong> gesamt<br />

TEIL 2:<br />

MITARBEITER*INNEN-BEFRAGUNG<br />

Fragenkatalog 2023<br />

Der individuell auf die Themenbereiche<br />

der Arbeitszufriedenheit, Information<br />

und Kommunikation, betrieblichen<br />

Gesundheitsförderung und<br />

digitalen Gesundheitsförderung sowie<br />