Mitteilungen Nr. 50 - Hans Henny Jahnn

Mitteilungen Nr. 50 - Hans Henny Jahnn

Mitteilungen Nr. 50 - Hans Henny Jahnn

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

KREIS DER FREUNDE UM H A N S K AY S E R BERN<br />

MITTEILUNGEN <strong>Nr</strong>. <strong>50</strong> Auflage 760 Ex. Mai 2003, 29. Jg.<br />

Walter Ammann Biderstrasse 31 CH-3006 BERN Telefon 031 931 12 78 PC Bern 30-12710-8<br />

Postgiroamt Frankfurt/M. 300 453 605, Bankleitzahl <strong>50</strong>’010’060 • Postkonto International 91-13879-4<br />

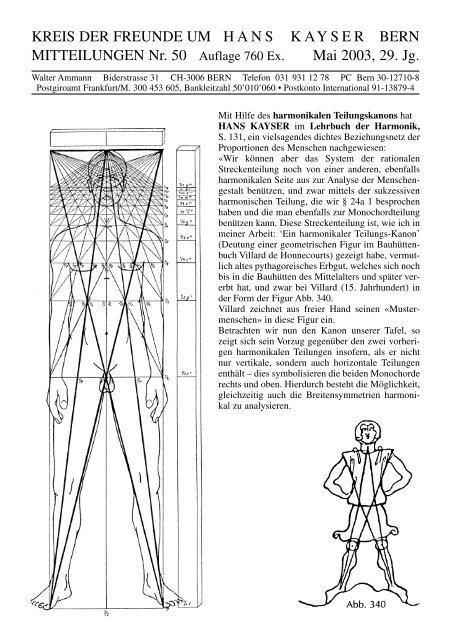

Mit Hilfe des harmonikalen Teilungskanons hat<br />

HANS KAYSER im Lehrbuch der Harmonik,<br />

S. 131, ein vielsagendes dichtes Beziehungsnetz der<br />

Proportionen des Menschen nachgewiesen:<br />

«Wir können aber das System der rationalen<br />

Streckenteilung noch von einer anderen, ebenfalls<br />

harmonikalen Seite aus zur Analyse der Menschengestalt<br />

benützen, und zwar mittels der sukzessiven<br />

harmonischen Teilung, die wir § 24a 1 besprochen<br />

haben und die man ebenfalls zur Monochordteilung<br />

benützen kann. Diese Streckenteilung ist, wie ich in<br />

meiner Arbeit: ‘Ein harmonikaler Teilungs-Kanon’<br />

(Deutung einer geometrischen Figur im Bauhüttenbuch<br />

Villard de Honnecourts) gezeigt habe, vermutlich<br />

altes pythagoreisches Erbgut, welches sich noch<br />

bis in die Bauhütten des Mittelalters und später vererbt<br />

hat, und zwar bei Villard (15. Jahrhundert) in<br />

der Form der Figur Abb. 340.<br />

Villard zeichnet aus freier Hand seinen «Mustermenschen»<br />

in diese Figur ein.<br />

Betrachten wir nun den Kanon unserer Tafel, so<br />

zeigt sich sein Vorzug gegenüber den zwei vorherigen<br />

harmonikalen Teilungen insofern, als er nicht<br />

nur vertikale, sondern auch horizontale Teilungen<br />

enthält – dies symbolisieren die beiden Monochorde<br />

rechts und oben. Hierdurch besteht die Möglichkeit,<br />

gleichzeitig auch die Breitensymmetrien harmonikal<br />

zu analysieren.

Inhalt Seite<br />

Bericht Symposion 2002, Ernst W. Weber 3–6<br />

<strong>Hans</strong> Kayser: Das Lehrbuch der Harmonik, ausführl. Besprechung von Fr. Oberkogler 7–38<br />

Bücherbesprechungen:<br />

Ernst Waldemar Weber: PISA und was nun? 39/40<br />

Alexander Lauterwasser: Wasser – Klang – Bilder 40/41<br />

Helmut Reis: Das Paradoxon des Ikosaeders 41/42<br />

Sebnem Yavuz, Hrsg.: Schriften zur Gregoriani-Forschung 43/44<br />

André M. Studer: Inwendiges Tagebuch 45–47<br />

Leserzuschrift 47<br />

Bestellung 48<br />

Die Verantwortung für die einzelnen Beiträge tragen jeweils die Verfasser<br />

Liebe Freunde der Harmonik<br />

Entsprechend der Auswahl der Themen und Redner, die Sie beim letztjährigen Symposion<br />

getroffen haben, werden am 8. November a.c. diejenigen Referenten zu uns sprechen, die die<br />

grösste Zustimmung erhalten haben, nämlich<br />

ERNST WALDEMAR WEBER, Muri BE, Verfasser der Bücher «Die vergessene Intelligenz»<br />

und «PISA und was nun?» über<br />

Die vergessene Intelligenz;<br />

Prof. Dr. WERNER SCHULZE, Wien, über<br />

Tag- und Nachtträume der Harmonik (Versuch einer Annäherung an die Harmonik),<br />

35 Jahre Harmonik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, internationale<br />

Ausstrahlung der Harmonik;<br />

ALEXANDER LAUTERWASSER, Heiligenberg,<br />

Wasser Klang Bilder (Titel des neuen Buches)<br />

Wir hoffen, auch dieses Jahr wieder eine grosse Zahl von Ihnen begrüssen zu dürfen.<br />

Mit freundlichen Grüssen<br />

Die MITTEILUNGEN erscheinen jährlich zweimal.<br />

Richtpreis im Jahr Fr. 15.– / Euro 10.–. Bitte möglichst mit Giro überweisen.<br />

Freunde in Deutschland zahlen auf Postbank NL Frankfurt, 300’453’605, Bankleitzahl<br />

<strong>50</strong>’010’060, in andern Ländern auf das Gelbe Konto international <strong>Nr</strong>. 91-13879-4 KREIS<br />

DER FREUNDE UM HANS KAYSER BERN.<br />

Der Einfachheit halber legen wir allen MITTEILUNGEN einen Einzahlungsschein bei. Wir<br />

danken all denen, die zweimal bezahlt haben.<br />

Wenn Sie die MITTEILUNGEN nicht mehr zu erhalten wünschen, möchten Sie diese bitte im<br />

gleichen Umschlag, damit der Absender ersichtlich ist, frankiert an uns zurückgehen lassen,<br />

wofür wir Ihnen bestens danken.<br />

2

Symposion der Freunde um <strong>Hans</strong> Kayser<br />

am 2. November 2002 in Bern<br />

Johannes Gruntz-Stoll: Weltbild und Klangwelt.<br />

Der harmonikale Kosmos des Johann Amos Comenius<br />

Eingebettet in Tonbeispiele aus der Zeit (Hassler und Buxtehude) werden wir eingeführt in<br />

das bewegte Leben des Comenius und in sein bekanntestes Werk, den 1658 in Nürnberg<br />

erstmals gedruckten «Orbis pictus». Diese «Bilder-Enzyklopädie für Kinder und Jugendliche»<br />

(lateinisch und deutsch) über Gott, die unbelebte und belebte Natur, den Menschen<br />

und seine Bedürfnisse und Tätigkeiten, seine Spiele, seine Tugenden, über Weisheit, Ordnung<br />

und Glauben bis zum Jüngsten Gericht ist – nach der Überzeugung des Referenten<br />

harmonikal – in 1<strong>50</strong> Kapitel gegliedert, «komponiert». Auf dem Titelblatt steht der Leitspruch<br />

Omnia sponte fluant absit violentia rebus (Gewalt sei ferne den Dingen). Dem Buch<br />

liegen heute noch gültige didaktische Grundregeln zugrunde (Motivation, Aufnahme des<br />

Lernstoffes durch die Sinne) und es erlebte einen phänomenalen Siegeszug mit nicht weniger<br />

als 244 Auflagen, bis zur Mitte des 19. Jahrh. vielerorts als verbindliches Lehrmittel.<br />

Comenius wurde 1592 geboren, verlor früh seine Eltern und beide Brüder, war schon als<br />

18-Jähriger Lehrer und Rektor an einer Lateinschule der Böhmischen Brüder, wurde Theologe<br />

(«ein Mann der Sehnsucht») und reiste viel, lebte zeitweise in Schweden, in Polen und<br />

in Amsterdam, wo er 1670 starb. Er war Zeitgenosse von Francis Bacon, Grimmelshausen<br />

und Descartes, den er persönlich kannte. Er hatte unglaubliche Schicksalsschläge zu<br />

erdulden: Er verlor vier Frauen, und dreimal wurden seine Bücher verbrannt.<br />

Nach Comenius genügen dem Menschen drei «Bücher»: Die Welt, sein Geist und Verstand<br />

und die Bibel. Für ihn ist die Ordnung die Seele der Dinge, alles ist geordnet nach Zahl,<br />

Mass und Gewicht. Das «Mysterium der Dreiheit» bestimmt sein Denken; es äussert sich<br />

in den 3 Harmonien (Lux universalis, harmonia major und harmonia minor) und den 3<br />

Methoden Analyse, Synthese und Synkise (Suche nach Entsprechungen und Resonanzen).<br />

Eine der zahlreichen Publikationen ist eine «Mutterschule». Zur Musik hat Comenius<br />

eine besondere Beziehung: Er staunt darüber, wie «mit so wenigen Tönen so viele Klänge»<br />

möglich sind.<br />

Alexandre Magnin: Bach, un genie visionaire<br />

(Weil das versprochene Résumé in deutsch nicht zur Verfügung stand, berichten wir etwas<br />

ausführlicher.)<br />

Nach einem kurzen Blick auf die Jugendjahre Bachs (der mit 10 Jahren Vollwaise wurde)<br />

und die Heirat mit Maria Barbara (die ihm 7 Kinder schenkte, von denen drei, darunter<br />

C.Ph.Emanuel, überlebten) wendet sich der Referent den angenehmen sechs Jahren als<br />

Hofkapellmeister von Köthen zu, wo Bach vom 9 Jahre jüngeren, musikliebenden Prinzen<br />

hoch geschätzt wurde. Im Jahre 1720 verstarb Maria Barbara piötzlich, während Bach mit<br />

dem Prinzen in Carlsbad weilte. Im Dezember 1721 heiratete Bach Anna Magdalena.<br />

In Köthen entstanden die Johannes-Passion, die 6 Brandenburgischen Konzerte und die<br />

zwei Zwillings-Sonaten für Flöte und Cembalo in Es-Dur und g-moll, deren Originale verschollen<br />

sind.<br />

Im folgenden lasse ich den Referenten auf Grund des mir vorliegenden Manuskripts (in<br />

gekürzter Form) selber sprechen:<br />

3

Die Musikologen hatten schon immer Zweifel - wegen des zu galanten, gefühlvollen Stils –<br />

ob diese Sonaten von Bach stammen. Meine Untersuchungen zur Symbolik Bachs liessen<br />

mich vermuten, dass die Sonate in g-moll ein Hochzeitsgeschenk an seine Gattin Anna<br />

Magdalena war. 1723 bewarb sich Bach um die Stelle des Thomaskantors in Leipzig, nicht<br />

zuletzt, weil der Prinz eine «Amusa» geheiratet hatte, die ihn «von der Musik entfernte».<br />

Bach erhielt die Stelle, aber für den Rat von Leipzig war er die zweite Wahl, weil der schon<br />

berühmte Telemann abgelehnt hatte. Die Vertragsklauseln sprechen nur von den Unterrichtsverpflichtungen<br />

und vom Gehorsam und Respekt gegenüber den Behörden und dem<br />

Rektor. Auf einen solchen Wechsel war der Charakter Bachs nicht vorbereitet; so ärgerte<br />

es ihn beispielsweise, über die Disziplin der Schüler wachen zu müssen wie ein Aufseher.<br />

Es ergaben sich zunehmend Schwierigkeiten, besonders als Ernesti, ein Theologe, brillanter<br />

Geist und bereits bekannter Schriftsteller, dem die wissenschaftlichen Fächer mehr am<br />

Herzen lagen als die Musik, im Alter von 27 Jahren Rektor der Thomasschule geworden<br />

war. Dazu kam im Jahre 1737 der Konflikt um den ersten Präfekten, der einen Schüler körperlich<br />

gemassregelt hatte, durch den Rektor entiassen und durch einen andern ersetzt<br />

worden war. Weil der Neue «falsch sang», jagte ihn Bach mitten aus dem Gottesdienst weg<br />

und verlangte den entlassenen Präfekten zurück. Die Affäre eskalierte und dauerte zwei<br />

Jahre. Sie belastete Bach und demütigte ihn. Wie konnte er unter diesen Umständen sein<br />

Werk weiterführen?<br />

Nachdem der Rat durch seinen Einspruch eine Wiederaufführung der Matthäuspassion am<br />

27. März 1739 verhindert hatte, beschwerte sich Bach, dass er schon 1737 daran gehindert<br />

worden sei, eine Musik für den Karfreitag zu schreiben. Bis dahin hatte er mehr als<br />

200 Kantaten und 4 Passionen geschrieben. C. Ph. Emanuel spricht in seinem Nekrolog<br />

von einer 5. Passion, die aber verschollen ist. Hier meine Erkenntnisse zu dieser Frage:<br />

Im Jahre 1737 fiel der Karfreitag auf den 19. April. An Ostern, dem 21. April, war Bach<br />

genau 52 Jahre und einen Monat alt. Sein Geschmack an Geheimnissen half ihm nun,<br />

seine 5. Passion zur Welt zu bringen. Mit Hilfe der «Gematrie», welche im christlichen Mittelalter<br />

aus der jüdischen Kabbala übernommen wurde, fügte Bach in seine h-moll-Suite<br />

für Flöte und Orchester eine unglaubliche Zahl von theologischen Botschaften ein, die den<br />

Tod Jesu und die vorangehenden Szenen genau schildern.<br />

(Einschub des Berichterstatters: Die Gematrie ordnet jedem Buchstaben in alphabetischer<br />

Reihenfolge eine Zahl zu, also A=1, B=2 bis Z=24, wobei I und J und ebenso U und V als<br />

je ein Buchstabe betrachtet wurde. Das ergibt für BACH dieZahl 2 + 1 + 3 + 8 = 14, für<br />

JSBACH 9 + 18 + 2 + 1 + 3 + 8 = 41, für JOHANN SEBASTIAN BACH 158, für JSB und<br />

für SDG (Soli Deo Gloria) 29. Bach hat durch die Anzahl der Noten, Takte oder Themeneinsätze<br />

mit dieser Methode Texte dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass – wie das<br />

letzte Beispiel zeigt – ein Wort eindeutig eine Zahl ergibt, dass aber umgekehrt eine Zahl<br />

verschiedene Deutungen zulässt. Dass es zwischen Gematrie und Harmonik keinen<br />

Zusammenhang gibt, dürfte klar geworden sein.)<br />

So signiert Bach sein Werk ein erstes Mal in der Fuge: BACH 52 Jahre. Etwas weiter, einige<br />

Takte vor dem Ende der Fuge, entdeckt man seine vollständige, chiffrierte Unterschrift,<br />

genau im Augenblick, als Christus am Kreuz stirbt. Schliesslich findet man eine dritte<br />

Unterschrift am Ende des Werks: Die letzten Noten der Suite tragen seine Initialen: J.S.B.<br />

(chiffriert gleich Soli Deo Gloria).<br />

4

Liebe Freunde, ich stelle fest, dass alle die Musikologen, die mit Lupen und Mikroskopen<br />

die Musik Bachs untersuchen, sich keine Sekunde lang vorstellen können, dass der<br />

gedemütigte Kantor seine h-moll-Sulte auf dem Fundament einer Kathedrale, zur Ehre<br />

Gottes und zur Wiedererweckung des Geistes bauen konnte.<br />

Eine letzte Frage: Warum sollte die berühmte «Badinerie» der h-moll-Suite eine Passion<br />

beschliessen? Nach meiner Ansicht wollte Bach damit unsern Geist durchlüften (oxygener).<br />

Es ist wie ein Donnerschlag, der die Maske der Traurigkeit zerreisst.<br />

Die Messe in h-moll war nicht für einen besonderen Anlass bestimmt, und ihre Teile stammen<br />

aus verschiedenen Zeiten: Das Sanctus entstand 1724, Kyrie und Gloria 1733. Aber<br />

Credo, Benedictus und Agnus Dei sind letzte Werke aus den Jahren 1749 und 17<strong>50</strong>.<br />

Für die Rätsel um die beiden Flöten-Sonaten in Es-Dur und in g-moll, deren Originale verschollen<br />

sind, ist vielleicht Carl Philipp Emanuel Bach verantwortlich. Nach dem Tod von<br />

Anna Magdalena im Jahr 1760 war er im Besitz der beiden Manuskripte. Am Ende seines<br />

eigenen Lebens hat er die erste Sonate als Werk seines Vaters signiert. Von der Sonate in<br />

g-moll, die Anna Magdalena bis zu ihrem Tod sorgfältig aufbewahrt hatte, habe ich ein Faksimile<br />

der einzigen gültigen Kopie erhalten. Darin fehlt merkwürdigerweise der 4. Takt. Aber<br />

in der Reprise und in der Bärenreiter-Ausgabe fehlt dieser Takt nicht. An dieser Stelle, oben<br />

rechts, müsste auch die Signatur des Komponisten gestanden haben. Wer ausser C.P.E.<br />

könnte den 4. Takt und den Namen Bachs entfernt haben? In dieser Vermutung werde ich<br />

bestärkt durch drei Dinge: 1. Die g-moll-Sonate erschien 1763 bei Breitkopf als Werk von<br />

Philipp Emanuel Bach. Aber 1774 schrieb dieser an Forkel: «Die geschriebenen Sachen,<br />

die Breitkopf von mir verkauft, sind theils nicht von mir, wenigstens sind sie alt und falsch<br />

geschrieben.» 2. Der erste Satz des 3. Brandenburgischen Konzerts aus dem Jahre 1721<br />

und der erste Satz der g-moll-Sonate haben den gleichen melodischen Charakter, und<br />

beide Sätze haben ausnahmsweise keine Tempobezeichnung. 3. In der 1739 entstandenen<br />

Sonate in h-moll für Flöte ist das zweite Thema des Andante eine Variation des Haupt-<br />

Themas der Sonate in g-moll.<br />

Es besteht kein Zweifel mehr: Diese galante und gefühlvolle Sonate (sie wurde uns durch<br />

Alexandre Magnin und seine Begleiterin am anschliessenden Konzert im Konservatorium<br />

feinfühlig dargeboten) ist wirklich ein Geschenk von Johann Sebastian Bach an Anna Magdalena<br />

zu ihrem Hochzeitstag.<br />

Sonja Ulrike Klug:<br />

Zahlensymbolik und heilige Geometrie der Kathedrale von Chartres<br />

Dem verheerenden 13. Brand von 1194 war der grösste Teil der sich im Bau befindlichen<br />

neuen Kathedrale und fast die ganze Stadt zum Opfer gefallen. Nur das Westportal – und<br />

wie durch ein Wunder die Reliquie – waren unversehrt geblieben. Es grenzt an ein weiteres<br />

Wunder, dass die Kathedrale innerhalb von 26 Jahren in der heute noch erhaltenen<br />

Form, in einem Zug erbaut werden konnte. Die Referentin ist überzeugt, dass das ohne<br />

das hermetische Wissen (Epistel der lauteren Brüder) und die Hilfe des Bernhard von Clairvaux<br />

aus Cluny nicht möglich gewesen wäre. Der Name eines Baumeisters ist nicht<br />

bekannt.<br />

Zeichnet man alle Marien-Kathedralen im Umkreis von Paris auf einer Karte ein, ergibt sich<br />

5

das Sternbild der Jungfrau! Die Steinskulpturen an den Portalen sind verschieden im Stil;<br />

am Westportal finden sich die ältesten. Unter anderem sind auch die 7 artes llberales dargestellt.<br />

Es sind noch die meisten der ursprünglichen Glasfenster erhalten, unter ihnen 34<br />

Fensterrosen.<br />

Die Kathedrale ist 234 m lang. Das Längsschiff (ohne Westportal) verhält sich zum Querschiff<br />

wie 3 zu 2. Nimmt man die ganze Länge, ergibt sich der goldene Schnitt. Auf der<br />

Suche nach dem heiligen Zentrum legte die Referentin die «Blume des Lebens» (Schar<br />

gleich grosser Kreise, deren Mittelpunkte auf ihren Schnittpunkten liegen) über den Grundriss.<br />

So konnte sie auch zeigen, weshalb die Vierung nicht quadratisch, sondern leicht<br />

rechteckig ist.<br />

Ebenfalls dem Muster der Blume des Lebens unterworfen ist das Labyrinth mit 34 Windungen,<br />

deren letzte ins Zentrum führt (Christus wurde 34jährig). Wenn man das Bild der<br />

Südrose rotieren lässt, zeigt sich in der Mitte des Symbol von Yin und Yang.<br />

Margret von Löwensprung: Das Tonoskop als Erzeuger von Klangfiguren aus der<br />

menschlichen Stimme in Forschung und Therapie<br />

Die Kymatik geht zurück auf Chladni und seine schwingenden Platten und vor allem auf<br />

Jenny, der 1967 und 1972 mit zwei grossformatigen Bildbänden an die Öffentlichkeit trat.<br />

Wichtig in der Entwicklung war auch Helmholtz für die Wahrnehmung der Töne (Ton-Empfindung).<br />

Beim von der Referentin gebauten Tonoskop schwingt eine Membran aus Gummi, also ein<br />

quasi dreidimensionales Medium, und feiner Quarzsand zeigt die Schwingungsbilder. Die<br />

Töne werden über eine etwa 25 bis 30 cm lange und etwa 3 bis 3,5 cm weite Röhre in ein<br />

rundes, ca 12 cm hohes Resonanzbecken von etwa 25 cm Durchmesser gesungen. Darauf<br />

aufgesetzt ist ein etwa 6 cm hoher Zylinder von etwa 12 cm Durchmesser, über den<br />

oben die Membran gespannt ist. (Die Masse sind aus der Erinnerung geschätzt.)<br />

Die Stimme der Referentin erzeugt erstaunlich schöne Bilder in axialen und radialen<br />

Teilungen, die sich wandeln mit der Tonhöhe, der Qualität des Tones (flache oder warme<br />

Stimme; Obertonreichtum) und der Lautstärke.<br />

Das Tonoskop hat sich besonders bewährt in der therapeutischen Arbeit mit gehörlosen<br />

(meist gehörschwachen) Kindern und mit geistig Behinderten. Sie müssen ihre Stimme<br />

führen, um schöne Bilder zu erzeugen, sie können mit ihr spielen, sie erfahren sich als<br />

Schöpfer dieser Figuren, sie erleben die Wohltat des Singens. Was besonders beeindruckt:<br />

Die andern Kinder schauen und hören fasziniert zu.<br />

Auf diesem Gebiet wurde noch wenig geforscht. Am Kayser-lnstitut in Wien gab es eine<br />

Arbeit über «Harmonikale Strukturen schwingender Membranen». Dabei wurde die Membran<br />

als Summe nebeneinander liegender Saiten betrachtet, was einige Fragen aufwirft.<br />

6<br />

Ernst Waldemar Weber

HANS KAYSER<br />

Das Lehrbuch der Harmonik 36x26 cm, 380 S., illustr., 19<strong>50</strong>, vergriffen<br />

Besprechung in «Die Kommenden», Jahrgang 28, <strong>Nr</strong>n. 11, 12, 13, ab 10. Juni 1974<br />

von Friedrich Oberkogler<br />

Das «Lehrbuch der Harmonik», wohl das umfassendste Werk <strong>Hans</strong> Kaysers, wurde<br />

1944 beendet, und 19<strong>50</strong>, nachdem es der Autor noch einmal revidiert hatte, in einer<br />

Prachtausgabe durch den Occident Verlag Zürich, der Öffentlichkeit übergeben. Auf<br />

breiteste Grundlage, vor allem hinsichtlich religiöser Symbolik, gestellt, gibt das Werk<br />

die ganze harmonikale Ideenwelt wieder, die den bedeutenden Schweizer «Musik-<br />

Denker» bereits in seinem ersten Buch, «Der hörende Mensch», beschäftigt hat. Was<br />

dort jedoch wie ein gewaltiger Aufriss seiner tönenden Perspektiven anmutet, erfährt<br />

hier seine bis in alle Einzelheiten gehende Durcharbeitung. Vom Inhalt dieses Buches<br />

soll nachstehend in einigen Aufsätzen berichtet werden.<br />

Hören – Ein Sehen von Innen<br />

HANS KAYSER lebte von 1891 bis 1964. Die Zeit von 1918 bis 1930 ist erfüllt mit der<br />

Arbeit am «Hörenden Menschen», dem Werk, das die Harmonik als System begründet.<br />

Dr. RUDOLF HAASE, Schüler HANS KAYSERS und damaligem Leiter des <strong>Hans</strong>-Kayser-<br />

Institutes für harmonikale Grundlagenforschung an der Wiener Musikhochschule,<br />

schreibt über diese nach geistigen Gütern dürstenden Nachkriegsjahre:<br />

«Es ist kein Zufall, dass in dieser Zeit Theosophie und Anthroposophie aufblühten,<br />

dass sich eine wissenschaftliche Astrologie neu konstituierte, dass man sich erneut<br />

mit den Rosenkreuzern befasste; kein Zufall auch, dass viele sich in der Wiederbelebung<br />

der Mystik Zukunftsträchtiges erhofften, so dass Kayser dem Inselverlag eine<br />

Mystiker-Ausgabe vorschlagen konnte und daraufhin auch den Auftrag erhielt, die<br />

Buchreihe ‘Der Dom – Bücher deutscher Mystik’ zu edieren. Alte esoterische Traditionen<br />

fanden also plötzlich ein lange verschüttetes Interesse, und so war die Zeit – unter<br />

dieser Perspektive betrachtet – durchaus reif für die Erneuerung der Harmonik, ganz<br />

abgesehen davon, dass auch Josef Matthias Hauer eine Art harmonikaler Esoterik mit<br />

stark mystischem Einschlag schuf» (Geschichte des harmonikalen Pythagoreismus).<br />

Die Beschäftigung mit der deutschen Mystik hat Kayser den Weg zur «Harmonik»<br />

finden lassen. JAKOB BÖHME, PARACELSUS und vor allem JOHANNES KEPLER war die Welt,<br />

die dem Metaphysiker Kayser den Gedanken erweckte, Mystik und Harmonik zu verbinden.<br />

Die wichtigste persönliche Begegnung für den Schweizer Gelehrten war jene<br />

mit PAUL HINDEMITH. Wir entnehmen den Darstellungen RUDOLF HAASES, dass beide<br />

intensiv miteinander korrespondierten, dass sie in Olten gemeinsam den Plan zur<br />

Gründung einer Musikschule fassten. Die Durchführung scheiterte an dem Ausbruch<br />

des Zweiten Weltkrieges und an Hindemiths Emigration.<br />

7

Dass der grosse zeitgenössische Komponist jedoch den Prinzipien der Harmonik auch<br />

späterhin verbunden blieb, ersehen wir nicht nur aus seiner theoretischen Arbeit<br />

«Unterweisung im Tonsatz», in der er klare Stellung gegen die abstrakt-temperierte<br />

Atonalität der Wiener Schule Schönbergs bezog; seine Verbundenheit mit KAYSERschen<br />

Impulsen fand ihren würdigen künstlerischen Ausdruck in seiner KEPLER-Oper<br />

«Die Harmonie der Welt» sowie in den ihr entnommenen drei symphonischen Sätzen,<br />

die der Komponist mit den Überschriften «Musica instrumentalis», «Musica humana»<br />

und «Musica mundana» versah. Begriffe, die einst BOETHIUS – mit pythagoreischsphärenharmonikalem<br />

Denken innig verbunden – geprägt hatte.<br />

Dieser kurze Hinweis soll den Leser vor irrtümlichen Vorstellungen bewahren, zu<br />

denen er durch den Titel des Buches leicht geführt werden könnte. Verbindet sich<br />

doch gewöhnlich mit dem Begriff «Harmonik» die Lehre vom Zusammenklang der<br />

Töne in der Musik. Für KAYSER stellt diese Akkordlehre jedoch nur einen unter zahlreichen<br />

Spezialfällen harmonikaler Phänomene dar.<br />

Unser Wort «Harmonik» findet seine Wurzel im griechischen Verbum αρµοττω = fügen,<br />

ordnen, und meint damit die «Wohlgefügtheit» des Universums aus gegenseitig widerstreitenden<br />

Kräften, so wie etwa HERAKLIT sagt: «Das widereinander Strebende zusammengehend;<br />

aus dem auseinander Gehenden die schönste Fügung»: αρµονια =<br />

Harmonia. (Zitiert nach HERMANN PFROGNER: «Musik – Geschichte ihrer Deutung».)<br />

Die Universalität seines Harmonie-Begriffes dokumentiert KAYSER allein schon dadurch,<br />

dass er die ganze Lehre seiner Harmonik als einen Weg zur «Akróasis», zur<br />

«Anhörung der Welt» auffasst; d.h. als Weg zu einem Ergründen von Weltzusammenhängen,<br />

die sich – um mit J. KEPLER zu sprechen – einem denkenden Hören erschliessen,<br />

«durch den Verstand, nicht durch das Ohr fassbar». Diese Weltzusammenhänge<br />

stellen sich ihm in harmonikalen Strukturen dar, die er in seinem Werk zu einer grandiosen<br />

Ganzheit zusammenfügt, und ihn eine ganz bestimmte Beziehung zu Welt,<br />

Erde und Mensch gewinnen lassen: eben eine Akróasis, eine «Welt-Anhörung», zum<br />

Unterschied unserer sonst gewonnenen «Welt-Anschauung, Aisthesis».<br />

Musik als Weltenbauprinzip<br />

Mit diesen neu erarbeiteten Erkenntnissen aber schlägt KAYSER einen gewaltigen<br />

Bogen zurück auf urältestes Weisheitsgut der Menschheit: zur Musik als «Weltenbauprinzip»<br />

und «Weltgesetzlichkeit». In den mannigfaltigsten Abwandlungen tritt uns<br />

immer wieder der «Lichtklang» sowohl in den Schöpfungsmythen der Naturvölker, als<br />

auch in den Kosmogonien der afro-asiatischen Hochkulturen, als die Ursubstanz alles<br />

Geschaffenen entgegen.<br />

In Indien ist es der Schöpfergott der Veden Praj – apati, der «reine Geist» des Brahman,<br />

der seinem Wesen nach «reiner Klang», reiner Hymnus ist. «Sein Körper bestand aus<br />

drei mystischen Silben, aus deren singender Aufopferung der Himmel, das Meer und<br />

die Erde hervorgingen» (MARIUS SCHNEIDER: «Singende Steine»). Und der Anfangstext<br />

des «Samavidhana-Brahmana» erzählt uns, wie Praj – apati die ganze Welt erschuf und<br />

ihr das «S – aman» als Lebensspeise gab. Es ist eine tönende, siebengliedrige «Speise»:<br />

8

«Von dem allerhöchsten Ton des S - amans leben die Götter, von dem ersten unter den<br />

folgenden die Menschen, von dem zweiten Gandharven (himmlische Genien) und<br />

Apsarasen (Paradiesmädchen), von dem dritten das Vieh, von dem vierten die Manen<br />

und diejenigen, die in Eiern liegen, von dem fünften die Asuras und Raksasas (Dämonen<br />

und Riesen), von dem letzten Kräuter, Bäume und die übrige Welt. Deshalb sagt<br />

man: das S - aman ist Speise» (zitiert nach H. PFROGNER, a.a.O.).<br />

In dem enzyklopädischen Sammelwerk Chinas, «Frühling und Herbst», das uns durch<br />

LÜ BU WE (gest. 237 v.Chr.) überliefert worden ist, und unter anderem die ältesten<br />

erhaltenen Notizen chinesischer Musiktheorie enthält, heisst es in bezug auf den<br />

Schöpfungs-Urbeginn:<br />

«In uralten Zeiten herrschte Dschu Siang Schi über die Welt. Damals bliesen viele<br />

Winde, die Kraft des Lichten sammelte sich, und alle Dinge lösten sich auf ... Da<br />

machte Schi Da die fünfsaitige Harfe, um die Kraft des Trüben herbeizurufen und die<br />

Lebewesen alle zu festigen.» (H. PFROGNER, a.a.O.).<br />

In Ägypten ist es die «singende Sonne, welche die Welt durch ihren Lichtschrei<br />

erschafft, oder Toth, der Gott des Wortes und der Schrift, des Tanzes und der Musik,<br />

welcher die Welt durch ein siebenmaliges Gelächter ins Leben rief, wobei er jedes Mal<br />

etwas entstehen liess, dass grösser war als er selbst». Dieser wichtige Hinweis von<br />

MARIUS SCHNEIDER wird uns im Werk HANS KAYSERS noch in ganz konkreter Form entgegentreten.<br />

In der Genesis ist es schliesslich der effektiv gewordene Ton, das Wort, aus dem die<br />

Welt entsteht: Und Gott sprach: Es werde Licht!<br />

Und der 19. Psalm beginnt mit den Versen: «Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und<br />

die Feste verkündigt das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem andern, und eine<br />

Nacht tut es der anderen kund – ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme.<br />

Ihr Klingen geht aus durch alle Lande, ihr Reden bis zum Ende der Welt.»<br />

Der Ton als tragender Weltengrund steht aber gleichzeitig in unmittelbarem Zusammenhang<br />

mit der Musik. Auf die Siebengliedrigkeit der tönenden Lebensspeise Praj – apatis<br />

wurde bereits verwiesen. Chinas «Frühling und Herbst» lässt uns dagegen<br />

unschwer eine Zwölfordnung der kosmischen Tonwelt erkennen:<br />

«Zur Zeit der Heiligen (der alten Könige), als höchste Vernunft auf Erden herrschte, war<br />

der Atem von Himmel und Erde im Einklang und erzeugte die Winde. Immer wenn die<br />

Sonne an einen bestimmten Punkt kam, so gab der Mond dem Wind einen Klang und<br />

auf diese Weise wurden die zwölf Tonarten erzeugt.»<br />

Nach Aufzählung der durch die zwölf Monate erzeugten zwölf Töne, heisst es abschliessend:<br />

«Wenn der Windatem von Himmel und Erde im rechten Verhältnis ist, so<br />

bestimmen sich die zwölf Tonarten.»<br />

Diese Überlieferungen dienten den Chinesen unter Heranziehung eingehender astronomischer<br />

Studien zur Erkenntnis einer umfassenden «musica mundana», einer Weltenmusik,<br />

die Himmelskörper, Götterwesen und Naturreiche in tönende Beziehungen<br />

setzte und aus der sie ihre 12 Lü-Tonarten und ihre Fünftonskala ableiteten.<br />

9

Ein schönes Beispiel für den Zusammenklang zwischen Musik und Kosmos bietet<br />

auch Ägypten, das uns der spät-antike Dio Cassius (etwa 155–235) überlieferte, und<br />

das HERMANN PFROGNER in seinem erwähnten Sammelband anführt:<br />

«Die Einteilung der Tage nach den sieben sogenannten Wandelsternen ist bei den<br />

Ägyptern aufgekommen und jetzt bei allen Völkern ... angenommen. Wenn man die<br />

sogenannte Harmonie, Diatessaron (= Quarte) (welche als Hauptteil der Musik angenommen<br />

wird) auf die Sterne, auf denen die ganze Ordnung der Himmelsbewegung<br />

beruht und zwar so, wie jeder seine Bahn beschreibt, überträgt und nun von dem äussersten<br />

Kreise, dem des Saturns, beginnt, mit Übergehung der zwei folgenden den<br />

Gott des vierten nimmt, von diesem dann wieder zwei Kreise überspringt, auf den siebenten<br />

fortrechnet, auf die gleiche Weise auch die übrigen durchgeht, und die Tage<br />

nach den Göttern dieser Kreise der Reihe nach benennt, so findet man, dass diese<br />

alle zu der Himmelsordnung in musikalischem Verhältnisse stehen.»<br />

Aus dieser Reihe von Beispielen, denen mit Absicht relativ breiter Raum gegeben<br />

wurde, lässt sich erkennen, wie der «Ton» ursprünglich als das eigentlich zeugende<br />

Urphänomen erlebt worden ist, aus dem dann im weiteren Verlauf der Evolution durch<br />

Aufspaltung des ursprünglich Einen in eine Vielheit, die musikalischen Bezogenheiten<br />

der verschiedenen Schöpfungsebenen erflossen: Planeten, Jahreszeiten, Wochentage,<br />

Himmelsrichtungen, Elemente, und die irdisch erklingenden Töne, sie alle offenbarten<br />

jeweils auf ihrer Ebene musikalische Entsprechungen, die sich zu einer Weltenmusik<br />

im umfassendsten Sinne gruppierten. So galt den Indern z.B. der Ton f als<br />

durchtönt von Jupiter, er war aber auch Ausdruck des Luft-Elementes, markierte<br />

Osten, galt als Frühlingston und Ton der Kindheit. Entsprechend dann die Reihe des<br />

Tones c: Mars, Feuer, Süd, Sommer, Jugend usw.<br />

Beiden Kriterien: dem Ton als schöpferisches Prinzip sowohl, als auch der Vielfalt der<br />

Töne als kosmischer Zusammenklang, gilt Kaysers Interesse. Als Fundament seiner<br />

Forschung dient ihm PYTHAGORAS, durch den all diese Lehren einer tönenden Weltenharmonie<br />

ihre, für das abendländische Denken verbindliche Fassung erhalten haben.<br />

PYTHAGORAS lehrte in jenem 6. Jahrhundert v.Chr., von dem PETER BAMM meint, dass<br />

es das «bedeutsamste und folgenschwerste Saeculum der ganzen Geschichte» sei.<br />

THALES VON MILET, BUDDHA, LAOTSE, KONFUZIUS vereint es in seinen verschiedenen Kulturkreisen<br />

der Erde. Unter Kaiser Kyros wurden die Lehren des ZARATHUSTRA im Avesta<br />

aufgezeichnet; den Bau des Artemistempels in Ephesos, die Geburt der Tragödie<br />

erlebte es ebenso, wie die unvergängliche Lyrik einer Sappho von Lesbos.<br />

In dieser Hoch-Zeit geistiger Wirkenskräfte erhält jenes, dem imaginativ-inspirativen<br />

Bewusstsein noch unmittelbar zugängliche Erlebnis einer Weltenmusik, durch PYTHA-<br />

GORAS seine durch Mass und Zahl begreifbare Ausgestaltung. Und von diesem Zeitpunkt<br />

an zieht sich eine «Geschichte des Pythagoreismus» wie ein roter Faden durch<br />

das abendländische Geistesleben. Von PLATO, EMPEDOKLES, HERAKLIT zu AUGUSTINUS,<br />

von PLOTIN zu LEIBNIZ und JOHANNES KEPLER, von JAKOB BÖHME zu SCHELLING und SCHO-<br />

PENHAUER – so verschieden die Welt dieser Denker sich auch gestalten mag, ihre «klingende<br />

Struktur» wird bei allen «hörbar».<br />

Und wie gewaltig tönt nicht die Welt in der abendländischen Dichtung! GOETHES<br />

Anfangsverse des «Prologs im Himmel» sind in diesem Zusammenhang oft zitiert wor-<br />

10

den, so dass wir sie hier nicht wiederholen müssen. Doch unzählige andere Beispiele<br />

lassen erkennen, wie in der abendländischen Seele dieses Tönen einer Sphärenmusik<br />

lebendig blieb, mag der heutige Intellekt auch alles nur als poetische Schwärmerei,<br />

Phantastik und Naivität einer noch kindlichen Menschheit ansehen.<br />

Man denke etwa an LENAUS zarte Verse seines «Waldliedchen», wo es heisst:<br />

«Klingend strömt des Mondes Licht<br />

Auf die Eich’ und Hagerose,<br />

Und im Kelch der feinsten Moose<br />

Tönt das ewige Gedicht.»<br />

Oder an EICHENDORFFS zauberhafte Poesie:<br />

«Schläft ein Lied in allen Dingen,<br />

Die da träumen fort und fort,<br />

Und die Welt hebt an zu singen,<br />

Triffst du nur das Zauberwort.»<br />

Man erinnere sich des Sehnsuchtsrufes eines NOVALIS in seinen Lehrlingen zu Sais:<br />

«O dass der Mensch die innre Musik der Natur verstände und einen Sinn für äussere<br />

Harmonie hätte!»<br />

Die Wirklichkeit der Sphärenharmonie<br />

Hier liegt das grosse Verdienst HANS KAYSERS: dass er uns die Lehre des PYTHAGORAS<br />

von der Sphärenharmonie, und damit alles, was in der Dichterseele auftönte, neu<br />

zugänglich macht. Dass er alles, was Mythos und dichterische Phantasie zu sein<br />

scheint, dem heutigen Bewusstsein in wissenschaftlich präziser Formgebung erschliesst.<br />

Dabei kommt es nicht darauf an, ob KAYSER, überwältigt von seinen Forschungsergebnissen,<br />

vielleicht über das gesetzte Ziel hinausgetragen wird. Nur ganz wenigen der<br />

grossen Denker und Entdecker war es vergönnt, die Objektivität sich zu bewahren,<br />

und nicht in eine verabsolutierende Einseitigkeit zu verfallen. Wir sollten dies nicht als<br />

Negativum werten. Denn gerade die Ausschliesslichkeit ihrer Blickrichtung schenkt<br />

ihnen und damit auch der Nachwelt, die Früchte ihres Forschens. «Des tät’gen Manns<br />

Behagen sei Parteilichkeit», lässt GOETHE in der «Pandora» seinen Prometheus sprechen.<br />

Solch «tätige Männer» dürfen wohl «parteilich» sein. Im Abstand-Bewahren aber<br />

müssen wir dankbar sein, dass uns KAYSER durch sein Werk zu realen Vorstellungen<br />

verhilft, wie der Ton gestaltend und formbildend die Welt durchklingt.<br />

Alle Bereiche der Natur, das Anorganische wie das Lebendige, sind durchtönt von dieser<br />

Weltenmusik. Und hier mag sich uns der Wunsch aufdrängen, diesen «Tanz der<br />

Stoffe», die «Koagulierung der Eiweisssubstanzen» konkreter, für unser irdisches Verstandesbewusstsein<br />

differenzierter begreifen zu können. Denn wie überall in der Darstellung<br />

seiner Forschungsergebnisse, hat auch hier RUDOLF STEINER Richtlinien und<br />

Denkweisungen gegeben. Sie auszuarbeiten ist die Aufgabe seiner Nachwelt. Und<br />

dafür kann in diesem speziellen Fall das Werk HANS KAYSERS wertvolle Hilfe sein, das<br />

uns mit seinen Klangstrukturen Zusammenhänge aufzeigt, die weit über das physikalische<br />

Phänomen der Chladnischen Klangfiguren hinausgehen. Um diese «Hörbilder»,<br />

11

wie KAYSER diese Strukturen nennt, in ihrer Bedeutung aber richtig werten und verstehen<br />

zu können, müssen wir uns vorerst mit der pythagoreischen Grundidee vertraut<br />

machen, die den Ausgangspunkt der gesamten harmonikalen Forschung HANS<br />

KAYSERS ausmacht.<br />

Pythagoras und die Geheimnisse der Ober- und Untertonreihe<br />

Diese pythagoreische Grundidee ist vor etwa 100 Jahren durch ALBERT VON THIMUS<br />

ausgearbeitet worden, wurde jedoch bis heute kaum von der Musiktheorie zur Kenntnis<br />

genommen. Sie stellt rein zahlenmässig einen Teilungskanon dar, welcher eine<br />

beliebige Strecke «rational» unterteilt. Da das Schema ursprünglich in der Form des<br />

griechischen Buchstaben L = Lambda (Λ) dargestellt worden ist, nannte es Thimus<br />

das «Lambdoma». Seine Schenkel werden durch mathematisch streng gesetzmässige<br />

Zahlenverhältnisse gebildet:<br />

6/1<br />

5/1<br />

4/1<br />

3/1<br />

2/1<br />

1/1<br />

Wir sehen: Am rechten Schenkel bleibt der Zähler konstant, der Nenner dagegen läuft<br />

von 1 bis ∞. Beim linken Schenkel ist es umgekehrt; der Zähler schreitet ins Unendliche,<br />

der Nenner bleibt konstant. Dabei ist festzuhalten, dass diese Zahlenverhältnisse<br />

nur der Übersicht halber in Bruchform geschrieben sind, in Wahrheit aber echte<br />

Proportionen darstellen.<br />

Das Lambdoma soll sagenhafte Eigenschaften besitzen und in den verschiedensten<br />

Bereichen, der Kunst, Philosophie, der religiösen Symbolik und so weiter, Anwendung<br />

gefunden haben. Die Abbildung, die RUDOLF HAASE in seiner «Geschichte des Pythagoreismus»<br />

bringt, ist den «Opera omnia» des BOETHIUS entnommen und zeigt ein<br />

Lambdoma mit spitzem Winkel. THIMUS beruft sich auf Iamblichus, dessen Lambdoma<br />

einen Winkel von 60 Grad aufweist, und damit stets ein gleichseitiges Dreieck ergibt,<br />

wo immer man seine Schenkelpaare durch eine Waagrechte verbindet. Angesichts<br />

seines erwähnten hohen Symbolgehaltes dürfte wohl die gleichseitige Dreiecksform<br />

12<br />

1/2<br />

1/3<br />

1/4<br />

1/5<br />

1/6

die ursprüngliche gewesen sein. Für unser Thema ist wichtig, dass die Proportionen,<br />

die es aufweist, dieselben sind, die PYTHAGORAS bei seinen Monochord-Untersuchungen<br />

hinsichtlich der Saitenteilung und der dadurch entstehenden Intervalle, fand.<br />

Setzen wir nämlich die Spitze des Lambdoma, den Zahlenwert 1/1, mit der Tonzahl<br />

einer bestimmten Saitenlänge gleich und teilen dann die Saite in die Hälfte – 1:2 (1/2)<br />

–, dann erklingt die Ober-Oktav des Tones der ursprünglichen Saitenlänge. Dritteln wir<br />

die Monochordsaite 1/1 und setzen den Steg an den Punkt 2:3, erhalten wir die<br />

Quinte. Verkürzen wir im Verhältnis 3:4, ergibt sich die Quarte des ursprünglichen<br />

Ausgangstones.<br />

Dasselbe Bild, in die Tiefe gespiegelt, ergibt die linke Schenkelreihe. Wenn die ursprüngliche<br />

Saitenlänge verdoppelt wird, das Verhältnis 2:1 = 2/1 entsteht, erklingt die<br />

Unteroktav des Ausgangstones 1/1.<br />

Neben den zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten spiegelt uns das Lambdoma also<br />

auch ganz bestimmte Intervallverhältnisse, wenn wir seine Zahlenproportionen als<br />

solche von Tonzahlen auffassen. Soweit jene pythagoreische «Grundidee». Wir lassen<br />

sie vorerst als historische Gegebenheit stehen und kehren zu unserem eigentlichen<br />

Thema zurück, den harmonikalen Untersuchungen HANS KAYSERS.<br />

Das experimentell greifbare Fundament seiner Forschung bildet die sogenannte Obertonreihe,<br />

jene geheimnisvolle, in jedem Ton verborgene Harmonie, deren Vorhandensein<br />

im 17. Jahrhundert entdeckt wurde.<br />

Jeder Ton weist bekanntlich eine bestimmte Anzahl von Schwingungen auf, d.h. regelmässige<br />

Bewegungen in einer bestimmten Zeiteinheit. Die Schwingungszahl eines<br />

Tones bestimmt dessen Tonhöhe. Kenne ich diese Schwingungszahl, dann kann ich<br />

sämtliche anderen Töne zu ihm in bestimmte Beziehungen setzen. Die praktische<br />

Durchführung nimmt sich folgendermassen aus:<br />

Wir geben einem bestimmten Ton – der Einfachheit halber sei es der Ton c – die<br />

Schwingungszahl 1. Selbstverständlich könnten wir für unser Experiment jeden beliebigen<br />

Ton dazu verwenden. Wir haben uns für den, für unsere Dur/Moll-Tonalität<br />

geltenden Grundton c entschlossen. Dieser Ton c weist in einer Sekunde eine ganz<br />

bestimmte Schwingungszahl (Frequenz) auf, die uns in ihrer effektiven Wertigkeit<br />

jedoch gar nicht interessieren muss. Wir geben vielmehr diesem bestimmten Ton c<br />

den Index 1 und sind uns bewusst, dass sich hinter ihm eine ganz bestimmte Grössenordnung<br />

seiner Schwingungszahl verbirgt. Für uns jedoch gilt die Tatsache, dass<br />

dieser Ton c in einer bestimmten Zeiteinheit eine (1) Schwingung vollzieht. Wobei<br />

nochmals betont werden soll, dass man diese Feststellung mit jedem beliebigen Ton<br />

vornehmen kann.<br />

Unser c hat also den Index 1 erhalten. Verdopple ich, verdreifache, vervierfache usw.<br />

ich nunmehr diese Schwingungszahl 1, dann resultiert daraus eine ganz bestimmte<br />

Tonfolge, die sich, von diesem c aus gemessen, folgendermassen ausnimmt:<br />

c c’ g’ c’’ e’’ g’’ (b’’) c’’’<br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

c’’’ d’’’ e’’’ (fis’’’) g’’’ (a’’’) (b’’’) h’’’ c’’’’<br />

8 9 10 11 12 13 14 15 16<br />

13

Das jeweilige Bezugsverhältnis zum Ausgangston ist deutlich erkennbar. Wenn ich die<br />

Schwingungszahl 1 verdopple, ergibt das die Oktave meines Grundtones c mit dem<br />

Index 2. Verdreifache ich die Schwingungszahl, erhalte ich einen Ton g, der um eine<br />

Quinte über der eben entstandenen Oktav, bzw. eine Duodezim über dem Ausgangston<br />

liegt, mit Index 3. Die Vervierfachung ergibt die nächst höhere Oktave des Grundtones.<br />

Durch Index 5 gewinnen wir die über der zweiten Oktav liegende grosse Terz.<br />

Index 6 gibt mir die Oktav des durch Index 3 gewonnenen g, usw. Die Indices sind<br />

theoretisch ad infinitum fortzusetzen.<br />

Die dadurch entstehende Tonfolge, die wir bis zum Index 16 aufnotiert haben, ist die<br />

Obertonreihe, jenes Naturphänomen, das immer auftritt, wenn Materie zum Tönen<br />

gebracht wird. Wo immer ein Stoff mit einer bestimmten Tonhöhe schwingt, tönt nicht<br />

allein sein eigentlicher Grundton, auf den er gestimmt ist, sondern mit ihm tönt ein<br />

theoretisch unbegrenztes Universum von Obertönen mit. Jeder erklingende Ton ist<br />

wirklich eine Klangsäule, die ins Unendliche reicht. Jeder erklingende Ton ist für sich<br />

selbst ein Zusammenklang von Tönen, eine Harmonie, die das Volumen, die Sättigung<br />

und Klangfarbe des Tones wesentlich beeinflusst.<br />

Die Obertonreihe ist also ein harmonisches Phänomen; denn sie bedeutet Zusammenklang,<br />

Gleichzeitigkeit. In ihrer Struktur bietet sie uns aber noch weitere, bemerkenswerte<br />

Eigenschaften. Etwa ihre «Quantelung» – ihr sprunghaftes Fortschreiten von<br />

einer Stufe zur anderen. Das ist keinesfalls so selbstverständlich, wie es aussehen<br />

mag. Denn die Zahlenreihe, mit der wir die Töne numeriert haben, sagt diesbezüglich<br />

nichts aus. In ihrem äusseren Erscheinungsbild ist sie zwar auch quantenhaft, setzt<br />

bestimmte Grössen, aber innerlich muss sie doch als Kontinuum gedacht werden.<br />

Denn zwischen den Grössen 1 und 2, 2 und 3 usw. liegen ja unendlich viele Zwischenstufen.<br />

Die Obertonreihe aber zeigt sich in ihrer inneren Struktur als echte,<br />

tatsächliche Quantelung. Zwischen ihrem ersten und zweiten Ton (der Oktave des<br />

ersten) liegt kein Ton, der ihr angehört. Der zweite, dem Grundton zunächst benachbarte<br />

Ton ist die Oktave. Mit dieser stufenweisen Entfaltung aber tritt uns auf tönender<br />

Ebene ein Prinzip entgegen, dem wir im Evolutionsgeschehen ebenfalls begegnen.<br />

Denn die Entwicklung geht nicht immer als Kontinuum vor sich. Auch die Natur macht<br />

«Sprünge»!<br />

Die Quantelung führt uns gleichzeitig an ein weiteres Phänomen heran: an die Intervallierung<br />

der Obertonreihe. Kayser bezeichnet sie als ihre «Seele». Diese Intervall-Folge<br />

lässt uns eine ganz bestimmte Struktur erkennen: ein stetiges Engerwerden der Intervallschritte:<br />

Oktave (8) – Quinte (5) – Quarte (4) – grosse Terz (3) – kleine Terz –<br />

schliesslich eine noch kleinere Terz, durch den Index 7 erzeugt. Da wir in unserer<br />

abendländischen Musik mit den Tönen der Indices 7, 11 und 13 – den sogenannten<br />

«ekmelischen» Tönen – nicht musizieren, wurden sie in Klammern gesetzt. Der vierte<br />

Oktavraum von c’’’ zu c’’’’ umfasst dann die Sekund-Intervalle mit all ihren verschiedenen<br />

Tonhöhen und Grössenordnungen. Im 5. Oktavraum würden dann sämtliche<br />

Prim-Grössen in Erscheinung treten. Damit erkennen wir, dass sich die Tonreihe asymptotisch<br />

immer mehr dem Grundton-Bereich annähert, ohne ihn jemals wirklich zu erreichen.<br />

Auch diese Verengung der Intervallschritte, das «Abklingen» der Obertonreihe, wie es<br />

HANS KAYSER nennt, ist ein Phänomen, das uns auf den verschiedensten Ebenen der<br />

14

Natur, wie auch des Lebens selbst, entgegentritt. HANS KAYSER weist in diesem Zusammenhang<br />

auf die Abnahme der Lichtausbreitung, auf alle physikalischen Kraftäusserungen,<br />

«welche nach dem ersten Anstoss durch Luft, Reibung usw. gebremst werden».<br />

Er führt die «Planetendichten und ihre Geschwindigkeiten» an, die ebenfalls einer<br />

«serialen Abnahme» gehorchen. Auf biologischer Ebene wäre das Tier- und Pflanzenreich<br />

zu erwähnen:<br />

«Fast jede Pflanzenform gehorcht in Gestalt und Wachstum einer quantenhaften harmonikalen<br />

‘Dichotomie’; bei den Tierformen sehen wir dasselbe besonders in den<br />

Gesetzen des Zellenaufbaus und -wachstums sowie den Chromosomenzahlen und<br />

Vererbungsregeln; beiden Bereichen gemeinsam ist eine ausgesprochene ‘ruckweise’,<br />

d.i. eben quantenhafte Progression ihrer Stammbäume, d.h. eine Entwicklung<br />

von einfachsten Typen zu immer differenzierteren, innerhalb welcher Gesamtlinie sich<br />

die einzelnen Prototypen immer wieder ‘erschöpfen’, d.h. abklingen, um neuen Platz<br />

zu machen.»<br />

Im subjektiv-menschlichen Bereich untersucht KAYSER die menschlichen Willenshandlungen,<br />

den Verlauf von Krankheiten und anderes mehr, und kommt auch hier zu dem<br />

Ergebnis eines anfänglich vehementen Einsetzens des jeweiligen Elementes und<br />

dessen allmähliches Abklingen.<br />

Die Intervalle als Träger der Tonalität<br />

Diese, für uns nicht nachprüfbaren Ergebnisse der Geistesforschung werden jedoch<br />

gerade durch das Intervallphänomen der Obertonreihe einsehbar und begreifbar. Die<br />

ersten uns erreichbaren materiellen Dokumente menschlichen Musizierens weisen uns<br />

auf pentatonische Tonfolgen. In ihnen ist die Quinte das strukturbildende Intervall.<br />

Denn das pentatonische Melos ist eine in einen Oktavraum hineinprojizierte Quintenreihe.<br />

Das Mittelalter vollzieht dann den Schritt zur Terz. Sie ist in der Dur/Moll-Tonalität das<br />

tragende Intervall, ja das harmonische Kriterium schlechthin. Unserem Jahrhundert<br />

schliesslich war es vorbehalten, die Terzen-Struktur zu überwinden und gleichsam in<br />

den 4. Oktavraum der Obertonreihe einzutreten: in die Sekund-Struktur.<br />

Die Reihenfolge, welche im musikgeschichtlichen Werden die Intervalle als strukturelle<br />

Träger der Tonalität bilden, entspricht also genau jener, wie sie sich in den verschiedenen<br />

Oktavräumen der Obertonreihe abzeichnet. Dokumentarisch verfolgen und<br />

bezeugen lässt sich dies, wie gesagt, nur bis zum 2. Oktavraum, also bis zum Quinten-Intervall.<br />

Doch wissen wir, dass der Zeitpunkt, von dem uns schriftliche Überlieferungen<br />

erhalten sind, nicht der Beginn der Musik war. Auch vorher hat es bereits<br />

«Musik» gegeben. Die Tatsache nun, dass sich in der von uns überschaubaren Zeitenfolge<br />

der Raum des die Tonalität tragenden Intervalls kontinuierlich verengt, lässt den<br />

Schluss zwingend erscheinen, dass in noch ferner zurückliegenden Zeiten wohl auch<br />

der erste Oktavraum von der Menschheit erlebt worden ist und die Oktave als der<br />

kleinste Abstand zwischen zwei Tönen empfunden wurde. Und jene Zeiträume, die<br />

noch grössere Intervalle als die Oktav als unmittelbar benachbart erlebten – sie<br />

15

sprengten, bildlich gesprochen, das Natur-Phänomen der Obertonreihe; das bedeutet<br />

aber nichts anderes, als dass diese Zeiträume physisch-irdisch nicht mehr zu fassen<br />

sind, wenngleich sie sich durchaus logisch den sichtbaren Zeugnissen voranstellen.<br />

Doch nicht nur für die Vergangenheit ist die Obertonreihe diesbezüglich ein Spiegel.<br />

Auch für die Zukunft können wir aus ihr eine Richtungsweise entnehmen. Der 5. Oktavraum<br />

würde uns ja das Hineinhören in das Prim-Intervall bringen, also ein Hineinhören<br />

in den Ton selbst. RUDOLF STEINER hat von dieser Zukunft ganz konkret gesprochen,<br />

in der einmal die Melodie im Ton vernommen werden wird.<br />

Allein nicht nur für den Musiker, auch für den Mathematiker mag unser Schema von<br />

Interesse sein. Denn es zeigt uns eine durchaus nicht selbstverständliche Tatsache:<br />

das Zusammenfallen von Ordinal- und Kardinalzahlen. Mit reinen Ordnungszahlen<br />

kann man bekanntlich nicht rechnen. Und zu Beginn haben wir ja nichts anderes<br />

getan, als die Reihe der Obertöne einfach durchnumeriert. Nun wäre es absurd, würden<br />

wir mit diesen Zahlen unseres Kalendariums rechnen wollen und den ersten zum<br />

zweiten Tag addieren, um den dritten Tag zu erhalten. Die Ordinalzahlen dienen ja<br />

lediglich dazu, eine Reihenfolge festzuhalten, die aus ganz anderen Umständen heraus<br />

entstanden ist. Denken wir z.B. an die verschiedenen Laufzeiten beim Sport, die<br />

wir in eine bestimmte Reihung bringen. Auch hier wäre es völlig sinnlos, den ersten<br />

Läufer mit dem zweiten zu addieren, um den dritten zu erhalten. (Nach RUDOLF HAASE:<br />

«Die harmonikalen Wurzeln der Musik»)<br />

Merkwürdigerweise sind derartige Operationen aber in unserem Falle möglich. Die<br />

Ordinalzahlen unserer Teiltöne sind rechnerisch durchaus brauchbar, d.h. sie können<br />

gleichzeitig als Kardinalzahlen verwendet werden. Die Proportion 3:5 entspricht tatsächlich<br />

der grossen Sext g’– e’’, 6:8 (= 3:4) bildet effektiv die Quart g’’– c’’’ usw.<br />

Man sollte diese Dinge nicht als selbstverständlich nehmen. Im Grunde ist im Weltenzusammenhang<br />

gar nichts selbstverständlich. Und wir müssten das Staunen über<br />

derartige Zusammenhänge, das uns unser Intellekt weitestgehend verlieren liess, wieder<br />

neu lernen. Die Harmonik bietet dazu eine einzigartige Möglichkeit.<br />

Ein zwar bekanntes, aber wesentlichstes Phänomen der Obertonreihe ist die Tatsache,<br />

dass sich durch den 3. und 5. Teilton im Verein mit dem Grundton der Dur-Dreiklang<br />

manifestiert, und wir diesen Zusammenklang daher als eine Naturgegebenheit<br />

erkennen müssen. Das Dur-Prinzip tritt jedoch noch stärker in Erscheinung, wenn wir<br />

uns alle 16 Teiltöne betrachten, und aus ihnen sowohl die ekmelischen Töne als auch<br />

die Oktavwiederholungen der ersten sechs Töne eliminieren. (Man nennt diesen, die<br />

ersten sechs Teiltöne umfassenden Tonraum, den «Senarius». In der abendländischen<br />

Musik wird nur mit Tönen aus diesem Tonbereich und seinen Multiplen musiziert.)<br />

Diese Operation ergäbe die Teiltöne: 1, 3, 5, 9, 15, 16. Projizieren wir sie in einen<br />

Oktavraum hinein, dann resultiert daraus die Tonfolge: c-d-e-g-h-c’. Das sind die Töne<br />

des Tonika- und Dominant-Dreiklanges. Dadurch sehen wir auch die Funktionsharmonik<br />

unserer Mehrstimmigkeit, soweit sie Dur betrifft, in der Obertonreihe verankert.<br />

Vergleichen wir abschliessend die aus den Teiltönen der Obertonreihe sich ergebenden<br />

Proportionen mit jenen des PYTHAGORAS, die er am Monochord fand gewahren wir<br />

ihre völlige Gleichheit. Nur eine Reziprozität der Brüche ist festzustellen, die sich<br />

jedoch notwendigerweise aus der Tatsache ableitet, dass PYTHAGORAS mit Saiten-<br />

16

längen, wir mit Frequenzen operierten. Die doppelte Frequenz (2/1) entsteht an der um<br />

die Hälfte verkürzten Saite (1/2).<br />

Aber nicht nur PYTHAGORAS kannte diese Proportionen-Lehre. Durch das ganze abendländische<br />

Musikwerden zieht sie sich hindurch, und im mittelalterlichen Orgelbau, ja im<br />

Instrumentenbau überhaupt spielten die Gesetze der Obertonreihe eine tragende<br />

Rolle, obwohl man damals von ihrer in der Stoffeswelt verankerten Realität noch nichts<br />

wusste. Erst 1636 hat sie MERSENNE als Naturphänomen entdeckt, und 1702 erst<br />

wurde durch SAVEUR der gesetzliche Aufbau der Obertonreihe voll erkannt. Ein Beweis,<br />

wie man aus einem «höheren Bewusstsein» heraus von Dingen wissen kann, die vorerst<br />

nicht experimentell nachvollziehbar sind und doch eine Realität bedeuten.<br />

Das Oberton-Phänomen mit seinem tönenden Universum kann uns als Gleichnis eines<br />

demiurgischen Schöpfungsaktes anmuten. Entfaltet sich die Fülle seiner Harmonie<br />

doch aus dem einen Zeugerton, wobei jeder der entstehenden Töne höher ist als sein<br />

Vorgänger. Werden wir dabei nicht an den ägyptischen Gott erinnert, der die Welt<br />

durch ein siebenfaches Lachen erschuf und jedesmal ein Wesen hervorbrachte, das<br />

grösser war als er selbst? Und welch einzigartiger Gleichklang zwischen der Welt des<br />

Geistes und der Welt der Sinne: beim siebenten Lachen, so heisst es in der Überlieferung,<br />

erschrak Toth ganz besonders. Denn dieser siebente Ton erzeugte den Drachen,<br />

d.h. «die Erkenntnis der Grausamkeit der Welt»; das Wissen also um «Gut» und<br />

«Bös». Es entspricht dem ersten ekmelischen Ton der Obertonreihe, der wohl noch in<br />

der Antike, doch nicht mehr im christlichen Abendland Verwendung fand.<br />

So kann die Obertonreihe zum klingenden Symbol für jeglichen Schöpfungsakt werden.<br />

Denn jedes Kunstwerk überragt seinen Schöpfer, geht in seiner Fülle über ihn hinaus,<br />

mag es nun von Götter- oder Menschenhand gestaltet sein.<br />

Die Untertonreihe<br />

Die Verankerung der Dur-Tonalität in der Obertonreihe als Naturphänomen ist nicht<br />

wegzudiskutieren. Leider haben wir kein gleichwertiges Korrelat für eine ebensolche<br />

Verwurzelung des Moll. Zwar könnte man bei einer genügend langen Erweiterung der<br />

Teiltonreihe auch jene Töne finden, die – herausgelöst und künstlich nebeneinandergestellt<br />

– den Moll-Klang ergeben würden. Durch diese Methode liesse sich schliesslich<br />

auch die ganze moderne Zwölftonreihe aus der Obertonreihe ableiten. Der<br />

Schluss aber, dass somit auch sie ein Naturphänomen sei, ist nicht haltbar. Denn<br />

erstens gewinnen wir solcherart die Moll-Tonalität bzw. die Zwölftonreihe nur durch<br />

eine Operation mit der Obertonreihe, nicht durch sie selbst. Denn der Dur-Klang wird<br />

uns dargereicht als unmittelbare Entfaltung ihrer ersten Teiltöne. Zweitens würden sich<br />

bereits die Moll-Klänge nur aus Teiltönen gewinnen lassen, die aus Vielfachen der Indices<br />

7, 11 oder 13 stammen. Sie würden daher nicht dem Senarius angehören. Da wir<br />

diese Teiltöne aber auf Grund der historischen Tatsachen für die abendländische<br />

Musik ausschliessen müssen, können wir sie jetzt nicht zur Grundlage der Moll-Tonalität<br />

heranziehen.<br />

17

Diese Operation ist also nicht anwendbar. Doch eine andere führt uns zum Ziel. Die<br />

Moll-Tonalität würde sich nämlich ebenso «von selbst» ergeben, wenn es eine Teiltonreihe<br />

gäbe, die sich als getreues Spiegelbild der Obertonreihe erweisen würde: als<br />

Untertonreihe. Nun konnte man durch bestimmte Experimente zwar einzelne Untertöne<br />

in der klingenden Materie nachweisen, eine geschlossene Reihe jedoch analog<br />

der Obertonreihe zu entdecken, war bisher nicht möglich. Und es dürfte dies auch<br />

kaum jemals der Fall sein. Wir haben daher zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine<br />

Untertonreihe und damit eine materielle Verankerung der Moll-Tonalität in der Stoffeswelt<br />

nicht gibt.<br />

Doch muss uns dies insofern nicht beschweren, da wir die Obertonreihe in einer<br />

durchaus zulässigen Art so «interpolieren» können, dass sie uns das Spiegelbild ihrer<br />

eigenen Reihung ergibt. Auch diese Interpolation liegt ja schon im Lambdoma. Denn<br />

die linke Schenkelreihe, auf der wir die Saitenlänge verdoppelten, verdreifachten usw.<br />

ergibt ja das genaue Spiegelbild der rechten: nämlich Unteroktav, Unterquint usw.<br />

Diese Töne sind aber für unser Tonerlebnis genauso real wie die Obertöne. Und auch<br />

akustisch unterscheidet sich der Ton der doppelten Saitenlänge, ausser durch seine<br />

unterschiedliche Höhe, in nichts von jenem der halbverkürzten. Unser Ausgangston c<br />

1/1 kann ja selbst auch als Oberton auftreten, denn unter ihm liegen ja noch weitere<br />

Töne, von denen er die Oktave, Quinte, Terz usw. als Oberton bilden kann. In diesem<br />

Sinne ist die Untertonreihe, um mit <strong>Hans</strong> Kayser zu sprechen, «eine psycho-physische<br />

Realität; denn sie lässt sich seelisch am Monochord ebenso exakt beurteilen wie die<br />

Obertonreihe». Wir gelangen somit zur Moll-Tonalität mittels einer durchaus erlaubten,<br />

weil erlebbaren Spiegelungs-Operation der Obertonreihe. Die physikalische Nicht-<br />

Existenz der Untertonreihe wird davon nicht berührt.<br />

Ober- und Untertonreihe spiegelbildlich einander gegenübergestellt zeigen uns die<br />

interessante Gegensätzlichkeit von Divergenz und Konvergenz. Die Obertonreihe, mit<br />

ihrer Frequenz-Vervielfachung, strebt ins Grenzenlose, ins unendlich Grosse, und ist<br />

somit divergent. Die Untertonreihe dagegen tendiert zu einer Grenze, obwohl auch sie<br />

eine unendliche Reihe ist, da sie den Grenzwert nie erreichen kann.<br />

0/0<br />

1 /1c<br />

1 / ∞ ... 1 /4c,, 1 /3f,, 1 /2c,<br />

UNTERTONREIHE<br />

nach Frequenzen<br />

2 /1c’ 3 /1g’ 4 /1c’’ ... ∞ /1<br />

OBERTONREIHE<br />

nach Frequenzen<br />

Deutlich ist die verdichtende, verengende Tendenz der oberen Reihe zu erkennen, wie<br />

ja auch der Moll-Klang etwas In-sich-Zusammenziehendes, deshalb für unser Ohr oft<br />

Schmerzvolles, erleben lässt, während die untere Seite als Dur-Reihe in die Ausweitung,<br />

Allumfassung strebt. Philosophisch hat PLATO dieses tönende Phänomen bereits<br />

in seiner «Diairesis» (Teilung der Idee) gefasst. Ihr liegt die Frage des Verhaltens des<br />

Einen zum Vielen zugrunde, die Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Idee zu ihren<br />

sinnhaften Abbildern. Es geht also letztlich um die Frage: wie verhält sich die Sinneswelt<br />

zur Seinswelt. Plato versucht sie durch die Methode der Teilung (Diairesis) zu<br />

beantworten. HANS KAYSER führt dazu aus:<br />

18

«Eine übergeordnete Idee wird in zwei oder mehr Ideen geteilt, die einander ausschliessen<br />

und keiner weiteren Möglichkeit Raum geben. Nach demselben Grundsatz<br />

werden nun diese Ideen unterteilt, und dieser Prozess wird solange fortgesetzt, bis<br />

man bei Ideen angekommen ist, die keine Teilung mehr zulassen und ihre unmittelbaren<br />

Abbilder in der Sinneswelt haben. So wird etwa die Idee des Lebewesens fort<br />

und fort gespalten, bis in einem der sich immer zahlreicher verzweigenden Stränge die<br />

Ideen von Mann und Frau erreicht sind, die im bunten Variantenspiel der Erscheinungen<br />

dieser Welt widergespiegelt sind. Auf der untersten Stufe der Ideenwelt trifft also<br />

die Verstandeserkenntnis mit der Sinneswahrnehmung zusammen; es ist eine Korrelation<br />

der beiden Welten gefunden, die für den menschlichen Geist kontrollierbar ist.<br />

Wenn nun die Diairesis nach allen Richtungen und durch alle Stränge lückenlos durchgeführt<br />

ist, so ist der Bestand an Ideen vollständig aufgenommen und das Wesen<br />

einer jeden an dem ihr zukommenden Platze genau bestimmt.»<br />

Wer würde bei dieser Darstellung nicht an das berühmte Gespräch zwischen Goethe<br />

und Schiller über die Urpflanze denken?<br />

Plato hat diese Philosophie der Diairesis schematisch festgehalten:<br />

HANS KAYSER führt diese platonische Diairesis für die Tonwelt lückenlos durch und zeigt<br />

damit eindringlich auf, wie dieses ganze Weltgebäude in Wahrheit durchtönt ist.<br />

Folgen wir seiner Operation Schritt für Schritt. Zunächst gibt er dem Lambdoma die<br />

unserer Methodik angemessenere Form des Koordinatensystems. Was im Lambdoma<br />

ein 60-Grad-Winkel war, wird jetzt zu einem rechten und nimmt damit die Form der<br />

Diairesis PLATOS an:<br />

1 /1<br />

1 /2<br />

1 /3<br />

1 /4<br />

usw.<br />

2 /1<br />

3 /1<br />

c, 1/2<br />

4 /1 usw.<br />

Die Vervollständigung der Teilungsmöglichkeiten erzielt er durch Ausfüllung der von<br />

der waagrechten und senkrechten Schenkelreihe umgrenzten Fläche. Die Rechtfer-<br />

19<br />

1/1 c<br />

Das<br />

Eine<br />

2/1 c’<br />

2/2 c<br />

f,, 1/3 3/1 g’<br />

Das Begrenzende Das Viele Das Unbegrenzte<br />

∞ / ∞<br />

1/ ∞ ∞ / 1

tigung dafür ergibt sich aus der von uns bereits eingangs erwähnten Tatsache, dass<br />

jeder beliebige Ton zur Bildung der Obertonreihe, und damit auch zur Spiegelung in<br />

der Untertonreihe, verwendet werden kann, da ja jedem Ton eine Obertonreihe eigen<br />

ist. Und sie erfliesst weiter aus der vorhin getroffenen Feststellung, dass jeder Ton der<br />

Obertonreihe gleichzeitig auch Teilton einer Untertonreihe sein kann. Aus diesem<br />

Grunde können wir auch von jedem Teilton unserer Koordinatenlinien eine Ober- bzw.<br />

Untertonreihe bilden. Denn was für den real erklingenden Ton 1/1 c gilt, gilt auch für<br />

den Ton 1/2 c – wenn wir ihn als den real erklingenden Ausgangston wählen würden.<br />

Und es gilt ebenso für 1/3 g, für 1/4 c, usw. Das heisst, wir können von jedem Ton der<br />

von 1/1 c ausgehenden senkrechten Untertonreihe eine waagrecht verlaufende Obertonreihe<br />

bilden, analog unserer ersten, von 1/1 c horizontal ausgehenden Teilton-<br />

Koordinatenlinie. Diese Obertonreihen bilden aber gleichzeitig zu den Teiltönen dieser<br />

horizontalen Koordinatenlinie, wenn wir sie vertikal lesen, Untertonreihen. Das nimmt<br />

sich schematisch wie folgt aus:<br />

Untertonreihe<br />

Obertonreihe<br />

1/1 c 2/1 c’ 3/1 g’ 4/1 c’’ 5/1 e’’ 6/1 g’’<br />

1/2 c, 2/2 c 3/2 g 4/2 c’ 5/2 e’ 6/2 g’<br />

1/3 f,, 2/3 f, 3/3 c 4/3 f 5/3 a 6/3 c’<br />

1/4 c,, 2/4 c, 3/4 g 4/4 c 5/4 e 6/4 g<br />

1/5 as,,, 2/5 as,, 3/5 es, 4/5 as, 5/5 c 6/5 es<br />

1/6 f,,, 2/6 f,, 3/6 c, 4/6 f, 5/6 a, 6/6 c<br />

nach Frequenzen<br />

Es treten also horizontal gelesen lauter Obertonreihen, vertikal gelesen lauter Untertonreihen<br />

auf. Das ganze Feld wird dabei durch eine Diagonale in zwei Hälften geteilt.<br />

Der Zahlenwert dieser Diagonale ist immer 1, wie jener unseres Ausgangstones.<br />

Kayser nennt diese Diagonale daher die «Zeugertonlinie». Unschwer ist ihre Identität<br />

mit der Teilungslinie der platonischen Diairesis zu erkennen, die der Philosoph als «das<br />

Viele» bezeichnet.<br />

Quantitativ sind alle Quotienten rechts oberhalb der Zeugertonlinie grösser als 1, links<br />

unterhalb kleiner als 1. Dadurch, dass wir es im Diagramm mit einer Durchdringung<br />

von Ober- und Untertonreihen zu tun haben, ergibt sich eine eigenartige Verkettung<br />

von Dur- und Moll-Dreiklängen. Dies festzuhalten ist deshalb wichtig, weil Dur und Moll<br />

zwei völlig verschiedene Welten sind. Wir sprachen schon von der verengenden,<br />

verdichtenden Tendenz der Untertonreihe. Auf Moll bezogen, dürfen wir sagen, seine<br />

Wirkenskraft ist eine einstrahlende, zentripetale. Geisteswissenschaftlich gesehen ist<br />

dies eine ätherische Wirkenskraft. Sie kommt vom «Umkreis», von der Peripherie, und<br />

strahlt in die Verdichtung, zum Mittelpunkt, wie ihre «Konvergenz» erkennen lässt.<br />

Jetzt kann uns auch bewusst werden, warum wir die Untertonreihe in der sinnlichen<br />

Natur nicht finden können. Sie gehört dem «Gegenraum» an, der eben nicht sinnlich<br />

ist, aber als ätherische Wirksamkeit doch real dem Dingraum gegenübersteht.<br />

20

Das Dur dagegen, in der Obertonreihe manifestiert, hat ausstrahlende Tendenz. Es<br />

wirkt vom «Mittelpunkt», von der Materie hin zur Peripherie, in den kosmischen<br />

Umkreis zurück. Daher kann auch die Obertonreihe und ihre Dur-Tonalität ein Naturphänomen<br />

sein.<br />

Im Kern ihres Wesens zeigen uns diese beiden Kräfte jene Wirksamkeiten, die wir als<br />

Inkarnations- und Exkarnationsdynamik bezeichnen. So «durchtönt» das Dur und Moll<br />

alle Ebenen unseres Lebens:<br />

Mathematisch:<br />

konvergent – divergent<br />

Logisch:<br />

Kontraktion – Expansion<br />

Physiologisch:<br />

Einatmen – Ausatmen<br />

Physikalisch:<br />

Zentripetal – Zentrifugal<br />

Philosophisch:<br />

Mikrokosmos – Makrokosmos<br />

Musikalisch:<br />

Moll – Dur<br />

Pythagoreisch:<br />

Begrenzend – Unbegrenzt<br />

Geisteswissenschaftlich:<br />

Inkarnation – Exkarnation<br />

Wenn der Mathematiker uns daher einwenden wird, dass die sich am Diagramm<br />

ergebenden Phänomene selbstverständliche Resultate seiner Anlage sind, so gilt dies<br />

nur im Hinblick auf die reinen Zahlenwerte. Aber wir haben es hier nicht mit einem<br />

abstrakten Zahlenschema zu tun. Es ist ein bedeutsames Moment der KAYSERschen<br />

Harmonik, dass sie den Bezug zwischen Zahl und Ton so eindringlich aufzeigt. Denn<br />

jeder Zahlenwert, jede Proportion unseres Diagramms klingt, ist Ton, Intervall und<br />

damit: seelisches Erlebnis. Diese Brücke zwischen akustischer Apperzeption und<br />

seelischer Empfindungswelt, zwischen messbarer Quantität und psychischer Qualität<br />

ist etwas Einzigartiges der Harmonik.<br />

In diesem Zusammenhang können wir gleich auf ein weiteres «Metaphysikum» hinweisen,<br />

das uns durch diese «Brücke» bewusst werden kann. Wir hören die Oktav-Zwischenräume<br />

immer als gleiche Grösse, ob wir die Oktav c–c’, oder c’–c’’, oder c’’–c’’’<br />

nehmen. Auch am Tasteninstrument sind die Zwischenräume immer die gleichen. Auf<br />

unserem Diagramm ist dies jedoch keineswegs der Fall. Die Oktavräume der Obertonreihe<br />

weiten sich vielmehr: 1-2-4-8-16-32-64… usw. Wir hören in gleichen Abständen,<br />

was in ungleichförmigen, den Gesetzen einer geometrischen Reihe folgenden Distanzen<br />

erzeugt wird. Das Ohr verhält sich also reziprok zu unserem Auge. Denn wir<br />

schauen Dinge, die in der Natur äquidistant sind, perspektivisch, d.h. in einer nach Art<br />

der geometrischen Reihe eintretenden Verkürzung.<br />

21

Das qualitative Moment unserer beiden Diagramm-Hälften darf keinesfalls übersehen<br />

werden. Die Tatsache, dass es die Zeugertonlinie ist, die diese beiden Hälften scheidet,<br />

ist mehr als Symbol. Das «hart» empfundene Dur (durus = hart) wird häufig als<br />

«männlich» charakterisiert, während das weiche Moll (mollis = weich) sehr oft mit der<br />

weiblichen Empfindungswelt in Beziehung gesetzt wird. Wir haben also in unserem<br />

Diagramm eine männliche und eine weibliche Hälfte, die durch die Zeugertonlinie verbunden<br />

werden. Es lohnt, diesem Phänomen nachzuspüren. Wir müssen uns nur die<br />

innere Beweglichkeit bewahren, die Dinge einmal von der Sicht der Saitenlängen, zum<br />

anderenmal von jener der Frequenzen her zu betrachten.<br />

Würden wir nämlich die Saitenlängen als Ausgangspunkt nehmen, würde sich unsere<br />

Wertung des Diagramms umkehren: die Horizontale ergäbe die Unterton-Mollsphäre,<br />

die Vertikale den Dur-Oberton-Bereich. In den Saitenlängen kommt mehr das räumliche<br />

Element zur Sprache. Wie stellt sich das männliche Prinzip in den Raum? Als das<br />

konzentrierende, individualisierende Prinzip. Im Diagramm auf Saitenlängen aufgebaut,<br />

würde das die Aliquotenreihe 1/1, 1/2, 1/3, … 1/∞ = 0 ergeben, also Moll-<br />

Dynamik. Konzentration ins Kleine, Spezielle: Ausschliesslichkeit! Während die «Molldurchpulste»<br />

weibliche Reihe 1/1, 2/1, 3/1, … ∞/1 nach dem Unbegrenzten sich<br />

ausweitet, wie es der «universellen», sich weitenden Seelenhaltung des weiblichen<br />

Prinzips entspricht.<br />

Gehen wir jedoch zum zeitlichen Element, zur Dynamik, müssen wir unser Schema auf<br />

Frequenzen aufbauen, wie dies vorhin geschah. Und da wird uns das männliche Prinzip<br />

zu jener unermüdlich nach Transzendenz schweifenden Bewusstseinshaltung,<br />

während sich das weibliche als das Bewährende, die gewordenen Güter Behütende<br />

offenbart.<br />

Dadurch kann uns bewusst werden, wie die Entstehung eines Lebewesens eigentlich<br />

nur aus einer Androgynität heraus, einem Männlich-Weiblich-Sein zu erklären ist. Aus<br />

der «Monas» 1/1, dem gemeinsamen Zeugerton, der das Dur/Moll noch in sich trägt.<br />

Jede Individualität, wie sie uns als Erdenpersönlichkeit entgegentritt, ist gefügt aus<br />

zwei Welten, die einst aus einer einheitlichen Welt, dem Zeugerton 1/1, hervorgingen.<br />

Aber wir fragen weiter: Haben wir mit diesem Zeugerton auch den Urgrund seines<br />

Wesens erfasst? Mit dieser Frage eröffnet sich uns ein weiteres Phänomen unseres<br />

Diagramms, das uns tief in transzendentale Bereiche führt. Wenn wir nämlich daran<br />

gehen, alle auf dem Diagramm identischen Töne zu verbinden, so machen wir eine<br />

überraschende Entdeckung. Gemeint sind Töne, die in Höhenstufen und Charakter<br />

völlig gleich sind; also nicht nur gleiche Wertigkeit zeigen, sondern auch keine<br />

Oktavreduzierungen (Oktavierung in die Tiefe) oder Potenzierungen (Oktavierung in<br />

die Höhe) aufweisen. Verbindet man diese gleichen Töne, so liegen sie alle auf einer<br />

Geraden. KAYSER nennt diese Geraden die «Gleichtonlinien». Das allein wäre vielleicht<br />

noch nicht so überraschend, obwohl es keineswegs als so selbstverständlich angesehen<br />

werden darf. Überraschend aber ist, dass sich alle Gleichtonlinien, gegen<br />

alle Erwartung, nicht im Zeugerton 1/1 c treffen, sondern – dahinter: Also im Zahlenwert:<br />

0/0.<br />

22

x = ekmelischer Ton aus dem Index 7; v = Erniedrigungsakzent. Der Ton ist enharmonisch, mit niedrigerer Frequenz<br />

gegenüber den anderen, gleichnamigen Teiltönen gestimmt.<br />

Parabel von Tonwert 5/5c: Obertonreihe 5/5 c, 8/4 c’, 9/3 g’, 8/2 c’’. Die Äste münden in die Werte 0/0 und 0/6.<br />

Tonleiterkreis: Mittelpunkt 5/5 c<br />

Umkreis: 6/3 c’’’ – 7/4 b – 7/6 es – 6/7 a, – 4/7 d, – 3/6 c, – 3/4 g, – 4/3 f<br />

In die Oktav projiziert: b – c – d – es – f – g – a – b<br />

Zeichenerklärung: Z = Zeugertonlinie G = Gleichtonlinie<br />

In der harmonikalen Symbolik ist das der letzte Bezugspunkt aller Seinswerte. Das<br />

«Nichts» – das in Wahrheit das «All» bedeutet, da es das «Unoffenbare» darstellt, aus<br />

dem der androgyne Wesensgrund des Zeugertones selbst «emanierte». Der Symbolwert<br />

0/0 ist der Zustand «im Busen Gottes vor der Schöpfung» (GOETHE); der Zustand<br />

ehe Gott sprach. Der Zeugerton indessen ist der Augenblick des «Fiat», des: «Es<br />

werde!»<br />

Wieder könnten wir in zahllose Mythen und Religionen der Völker blicken, um diesen<br />

Ur-Beginn des Schöpfungsaktes, das «Sich-Aussprechen» der Gottheit in den verschiedensten<br />

Gestaltungen charakterisiert zu finden. In unserem Diagramm fassen wir<br />

durch «Mass» und «Zahl» und erleben als «Klang», was im Bewusstsein der Völker<br />

einst als Brahma, Nirwana, Moira – bzw. im Sinne des Zeugertones als Tao, als Atman<br />

und als Demiurg lebendig war.<br />

23

Und tiefe Metaphorik liegt darin, dass jeder einzelne Ton unseres Diagramms von<br />

seiner Gleichtonlinie getragen und gehalten wird und alle diese Linien, gleich Sonnenstrahlen<br />

von dem tiefsten und letzten Gottesgrund ausgehend, die Vielfalt der Erscheinungen<br />

durchtönen.<br />

HANS KAYSER, den der Lichtklang der «Gleichtonlinie» tief bewegte, weist auf FRIEDRICH<br />

RÜCKERT, der in seiner «Weisheit des Brahmanen» diesem Erlebnis dichterischen Ausdruck<br />

verliehen hat:<br />

«Wie von der Sonne gehn viel Strahlen erdenwärts,<br />

So geht von Gott ein Strahl in jedes Dinges Herz,<br />

An diesem Strahle hängt das Ding mit Gott zusammen,<br />

Und jedes fühlet sich dadurch von Gott enstanden.<br />

Von Ding zu Dinge geht seitwärts kein solcher Strahl<br />

Nur viel verworrne Streifenlichter allzumal.<br />

An diesen Lichtern kannst du nie das Ding erkennen:<br />

Die dunkle Scheidewand wird stets von ihm dich trennen.<br />

An deinem Strahl musst du vielmehr zu Gott aufsteigen,<br />

Und in das Ding hinab an seinem Strahl dich neigen,<br />

Dann siehest du das Ding wie’s ist, nicht wie es scheint,<br />

Wenn du es siehest mit dir selbst in Gott vereint.»<br />

(Vom Totenhügel, Spruch 166, S. 518. Wallstein Verlag, Schweinfurt, 1999.)<br />

Doch nicht nur der philosophisch-mythologischen Betrachtung bietet das Teiltondiagramm<br />

greifbare, bestätigende Hinweise. Auch dem Musiker erschliesst es wertvolle<br />

Erkenntnisse.<br />

Greift man z.B. auf der Zeugertonlinie einen c-Wert heraus, etwa 4/4 c oder 5/5 c –<br />

jeder Wert ist möglich –, und untersucht, wie sich von diesem gewählten c-Wert die<br />

Ober- bzw. Untertonreihe aufbaut, erhält man eine Kurve, von der bereits ALBERT VON<br />

THIMUS nachwies, dass sie den Gesetzen einer Parabel gehorcht. Ober- und Untertonreihen<br />

im Diagramm stellen sich also als Parabeln dar, deren einer Ast stets in den<br />

metaphysischen Ursprung 0/0 mündet, während der zweite in den Nullwert der um<br />

eine Stufe höheren Index-Zahl sich verliert. Haben wir als Ausgangspunkt den c-Wert<br />

5/5 gewählt, so weist dieser zweite Ast in den 0-Wert des Index 6. Da es nun kein<br />

Zufall sein kann, dass sich eine derartige Kurve durch die Obertonreihe gestaltet, müssen<br />

wir das Wesen der Parabel mit in die Betrachtung einbeziehen. Die Physik kennt<br />

sie als jene Kurve, mittels der sich vorwiegend dynamische Gesetze manifestieren.<br />

Jede Wurfbahn ist eine Parabel. Auch den Begriff der Beschleunigung drückt man in<br />

Parabeln aus. Demnach müsste die Harmonie selbst ein dynamisches Element in sich<br />

tragen. Das mag überraschen. Denn mit dem Akkord verbinden wir gewöhnlich die<br />

Vorstellung eines statischen Momentes, eines Elementes der Schwere.<br />

Auch das einstimmige Melos ist stets von Harmonie durchdrungen. Hier wird restlos<br />

deutlich, dass wir den Harmonie-Begriff als solchen von der Akkordlehre zu unterscheiden<br />

haben; dass letztere tatsächlich nur einen speziellen Fall des harmonischen<br />

Elementes darstellt. Die Harmonie, wie wir sie hier verstehen, ist ein Übergeordnetes,<br />

ein Geistig-Tönendes, das jedes Melos durchdringt. Man stelle sich die Anfangs-<br />

24

themen der 9. Symphonie BEETHOVENS und BRUCKNERS gegenüber, vergleiche sie etwa<br />

mit SCHUBERTS «Der Tod und das Mädchen» und dem Beginn von MOZARTS «Don<br />

Giovanni»-Ouvertüre. Wie völlig verschieden ist bei all diesen Werken die melodische<br />

Linie des Themas. Aber gemeinsam ist ihnen allen die d-Moll-Harmonie, und damit der<br />

Grundcharakter des seelischen Ausdrucks. Denn alle diese Themen sind aus der d-<br />