Cosima Tegetmeyer - Institut für Botanik und Landschaftsökologie ...

Cosima Tegetmeyer - Institut für Botanik und Landschaftsökologie ...

Cosima Tegetmeyer - Institut für Botanik und Landschaftsökologie ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald<br />

<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Botanik</strong> <strong>und</strong> <strong>Landschaftsökologie</strong><br />

LANDSCHAFTSÖKOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG VON HABITATEN<br />

DES SEGGENROHRSÄNGERS (ACROCEPHALUS PALUDICOLA) IM<br />

ROZWAROWO-MOOR/ NORDWESTPOLEN<br />

Diplomarbeit im Studiengang <strong>Landschaftsökologie</strong> <strong>und</strong> Naturschutz<br />

2006<br />

Gutachter:<br />

Prof. Dr. Michael Succow<br />

Dr. Hans Joosten<br />

<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />

Foto: W. Wichtmann

“ ich bin ein klein wild Vögelein<br />

<strong>und</strong> niemand kann mich zwingen”<br />

-Volkslied aus Siebenbürgen-

Danke ... Dziekuje<br />

In erster Linie danke ich Franziska Tanneberger <strong>für</strong> den Vorschlag zum Thema der Arbeit<br />

<strong>und</strong> deren Betreuung, die Bereitstellung von etlichen Kilogramm Literatur, von Bildern,<br />

Daten usw., <strong>für</strong> fachliche <strong>und</strong> logistische Hilfe sowie Korrekturlesen <strong>und</strong> seelischmoralische<br />

Unterstützung. Wahnsinn. Danke.<br />

Ich danke Prof. Michael Succow <strong>und</strong> Dr. Hans Joosten <strong>für</strong> meine Ausbildung <strong>und</strong> die<br />

fachliche Betreuung der Diplomarbeit.<br />

Der ganzen Familie Smolczynski möchte ich <strong>für</strong> ihre Gastfre<strong>und</strong>schaft <strong>und</strong> Hilfe danken,<br />

so war es mir möglich gewesen, während der Feldarbeit in Polen in direkter Nachbarschaft<br />

zum Rozwarowo-Moor zu leben. Dziekuje za pomoc!<br />

Vielen Dank an Pan Smolczynski, Pan Radne <strong>und</strong> Pan Piatkowski <strong>für</strong> ihr Interesse am<br />

Seggenrohrsänger <strong>und</strong> der Naturschutzarbeit in Rozwarowo sowie <strong>für</strong> die stets bereitwilligen<br />

Auskünfte über das Rozwarowo-Moor <strong>und</strong> das Gewerbe der Rohrwerbung.<br />

Marek Dylawerski danke ich <strong>für</strong> Informationen (Karten <strong>und</strong> Daten) über das Untersuchungsgebiet<br />

<strong>und</strong> die Möglichkeit, bei der Frühjahrszählung 2006 mitzuwirken <strong>und</strong> dabei<br />

Seggenrohrsänger zu beobachten.<br />

Ulrich Möbius danke ich <strong>für</strong> die Bereitstellung der Arbeitsgeräte <strong>und</strong> die Betreuung im<br />

Bodenlabor.<br />

Vielen Dank auch an Jan Peper <strong>für</strong> Transportlogistik, die Mithilfe bei den Torfbohrungen<br />

<strong>und</strong> <strong>für</strong> das Näherbringen der Mysterien von „ MS Word“.<br />

Ein Dankeschön geht an Nele Friedrich <strong>für</strong> emsigstes Korrekturlesen <strong>und</strong> <strong>für</strong> Mathe.<br />

Libi! Thank you for giving me so much energy and renovating my back.<br />

Und vielen Dank an meine Fre<strong>und</strong>e <strong>und</strong> meine Familie da<strong>für</strong>, dass es Euch gibt.

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Diplomarbeit mit dem Thema:<br />

„Landschaftsökologische Charakterisierung von Habitaten des Seggenrohrsängers (Acrocephalus<br />

paludicola) im Rozwarowo- Moor/Nordwestpolen“<br />

selbstständig verfasst <strong>und</strong> keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen verwendet zu<br />

haben. Aus anderen Werken in Wortlaut oder Sinngehalt entnommene Inhalte sind durch<br />

Angaben der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.<br />

Greifswald, 21.12.2006<br />

<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />

Kontakt:<br />

<strong>Cosima</strong> <strong>Tegetmeyer</strong><br />

Wolgaster Landstr. 6<br />

17493 Greifswald<br />

cosimat@gmx.de

Inhaltsverzeichnis<br />

1 Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung 1<br />

2 Der Seggenrohrsänger 3<br />

2.1 Charakterisierung der Art <strong>und</strong> ihres Lebensraumes 3<br />

2.2 Weltweite Verbreitung <strong>und</strong> Populationsgröße 5<br />

2.3 Gefährdungsursachen 8<br />

2.4 Schutzmaßnahmen 9<br />

3 Untersuchungsgebiet 11<br />

3.1 Lage 11<br />

3.3 Klima 12<br />

3.2 Ausgangsgestein <strong>und</strong> Relief 12<br />

3.4 Wasserverhältnisse 16<br />

3.5 Landnutzungsgeschichte <strong>und</strong> aktuelle Vegetation 16<br />

3.6 Seggenrohrsängerbestand 17<br />

3.7 Schutzstatus 19<br />

4 Methoden 20<br />

4.1 Stratigraphie 20<br />

4.2 Abiotische Standortsfaktoren 20<br />

4.3 Vegetation 22<br />

4.5 Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik 24<br />

5 Ergebnisse 25<br />

5.1 Moorstratigraphie 25<br />

5.2 Abiotische Standortsfaktoren 27<br />

5.3 Vegetation 32<br />

5.3.1 Vegetationsformen 32<br />

5.3.2 Vegetationsstruktureinheiten (VSE) 36<br />

5.3.3 Weitere Kartiereinheiten 42<br />

5.3.4 Vegetationskarte 42<br />

6 Diskussion 43<br />

6.1 Kennzeichnung des Rozwarowo Moor 43<br />

6.1.1 Genese 43<br />

6.1.2 Ökologischer <strong>und</strong> hydrogenetischer Moortyp 46<br />

6.2 Bioindikation 46<br />

6.3 Einfluss der Nährstoffverhältnisse auf die Vegetation 47<br />

6.4 Einflußfaktoren auf die Ansiedlung des Seggenrohrsängers 49<br />

6.4.1 Vegetation 49<br />

6.4.2 Anforderungen an den Wasserstand 55<br />

6.5 Einfluß der Rohrwerbung auf die Entwicklung der Flächen 57<br />

6.6 Schutzmaßnahmen im Rozwarowo-Moor 60<br />

7 Zusammenfassung 63<br />

8 Summary 66<br />

9 Literaturverzeichnis 69

Abkürzungsverzeichnis<br />

AG Artengruppe nach Koska et al. (2001)<br />

Absch. Abschnitt<br />

BP before present (C-14 -Datierung: C-14 Jahre vor 1950)<br />

CBD Convention on Biological Diversity<br />

CMS Convention on Migratory Species<br />

DCA Detrended Correspondence Analysis<br />

Deck. Deckung<br />

dt. deutsch<br />

EU Europäische Union<br />

FFH Flora Fauna Habitat<br />

g. gemäht<br />

geb. ausgebaggert<br />

GOF Geländeoberfläche<br />

GesDeck. Gesamtdeckung<br />

IBA Important Bird Area (gemäß Artikel 4 der EU-Vogelschutzrichtlinie)<br />

IQA Interquantilabstand<br />

Ind. Individuum<br />

indet. indeterminiert<br />

IUCN International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources<br />

Jh. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

k Trophiestufe: kräftig<br />

K Küstenüberflutungsregime<br />

K1-6 Konsistenzklassen der Mudden nach Stegmann et al. (2001)<br />

ka kalkhaltig<br />

KS1 Krautschicht 1<br />

KS2 Krautschicht 2<br />

KV Kernverlust<br />

m Trophiestufe: mittel<br />

mS Mittelsand<br />

MoU Aquatic Warbler Memorandum of Understanding and Action Plan<br />

MS Moosschicht<br />

NLP Nationalpark<br />

n.g. nicht gemäht<br />

o.ä. oder Ähnliches<br />

Phr. Phragmites australis<br />

Phr.+ abgestorbenes Phragmites australis<br />

r Trophiestufe: reich<br />

s Trophiestufe: sehr reich<br />

sM singende(s) Männchen<br />

SPA Special Protection Area (gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie)<br />

Stet. Stetigkeit<br />

sub subneutral<br />

subsp. Unterart<br />

T Topogenes Wasserregime

U Schluff<br />

Us sandiger Schluff<br />

u. <strong>und</strong><br />

VF Vegetationsform nach Koska et al. (2001)<br />

za Trophiestufe: ziemlich arm<br />

∅ durchschnittlich, im Durchschnitt<br />

Namensverzeichnis<br />

polnisch deutsch<br />

Bagna Rozwarowskie Rozwarowo-Moor<br />

Buszęcin Büssenthin<br />

Dusin Düssin<br />

Dziwna Dievenow<br />

Grzybnica Fauler Bach<br />

Jez. Piaski Paatziger See<br />

Kamień Pomorski Cammin<br />

Powiat Kamieński Kreis Cammin<br />

Rekowo Reckow<br />

Rozwarowo Ribbertow<br />

Skarchowo Scharchowo<br />

Szczecin Stettin<br />

Warnowo Warnow<br />

Wołczenica Völzer Bach<br />

Zalew Kamieńskie Camminer Bodden

Abbildungsverzeichnis<br />

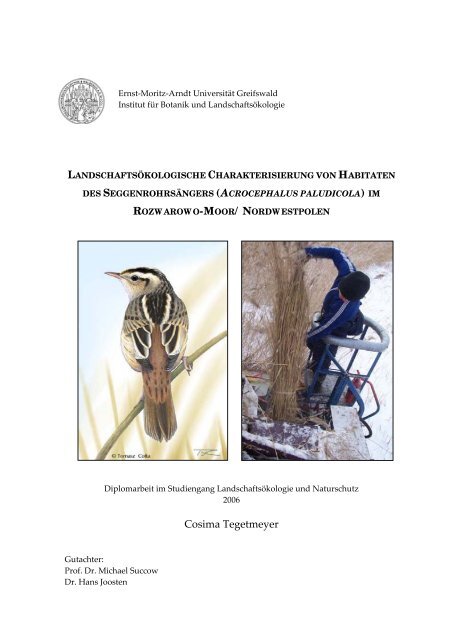

Abb. 2.1: Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) 3<br />

Abb. 2.2: Beispiele <strong>für</strong> mesotrophe Seggenrohrsänger-Habitate 5<br />

Abb. 2.3: Beispiele <strong>für</strong> eutrophe Seggenrohrsängerhabitate 5<br />

Abb. 2.4: Die Verbreitung des Seggenrohrsängers in der Brutsaison 7<br />

Abb. 2.5: Weltbestand des Seggenrohrsängers (sM) 7<br />

Abb. 3.1: Lage des Untersuchungsgebietes 11<br />

Abb. 3.2: Klimadiagramme von Szczecin <strong>und</strong> Ueckermünde 12<br />

Abb. 3.3: Topographische Karte des Untersuchungsgebietes (1:25000) 14<br />

Abb. 3.4: Geologische Übersichtskarte des Kreises Cammin 15<br />

Abb. 3.5: Grenzen des Vogelschutz-Gebietes <strong>und</strong> des EU-LIFE-Projektgebietes 18<br />

Abb. 3.6: Seggenrohrsängerbestand (sM) im Rozwarowo-Moor 1991-2006 19<br />

Abb. 4.1: Lage der Bohrpunkte im Untersuchungsgebiet 21<br />

Abb. 5.1: Beispiele <strong>für</strong> Bohrprofile 26<br />

Abb. 5.2: Medianwerte C/N-Verhältnisse in den einzelnen Kartiereinheiten 28<br />

Abb. 5.3: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen<br />

<strong>und</strong> gemessenen Standortparameter (pH-Wert, C/N-Verhältnis, Wasserstand<br />

über GOF, Bewirtschaftung) 30<br />

Abb. 5.4: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen<br />

<strong>und</strong> Standortparameter (Höhe KS1, Höhe KS2, Höhe Phr., Deck. MS, Deck.<br />

Streu, GesDeck., Deck. KS1, Deck. KS2, Deck. Phr., Deck Phr.+,<br />

Wasserstand über GOF) 31<br />

Abb. 5.5: Schilfbestände der eutrophen Grabenränder 37<br />

Abb. 5.6: Schilfbestände mit Thelypteris palustris 37<br />

Abb. 5.7: Schilfbestände mit hohem Seggenanteil 38<br />

Abb. 5.8: reine Schilfbestände 39<br />

Abb. 5.9: Schilfbestände mit hohem Seggenanteil 40<br />

Abb. 5.10: niedrige schilffreie Vegetation 40<br />

Abb. 5.11: Vegetation der Gräben 42<br />

Abb. 6.1: Lage des Idealprofilschnitts im Zentrum des Rozwarowo-Moors 43<br />

Abb. 6.2: Idealprofilschnitt im Zentrum des Rozwarowoer Moors (W-O) 44<br />

Abb. 6.3: Medianwerte der Höhe <strong>und</strong> Deckung der Vegetation der Kartiereinheiten 51<br />

Abb. 6.4: Vergleich der Vegetationsverhältnisse 1993 <strong>und</strong> 2005 53<br />

Abb. 6.5: Vergleich der ornithologischen Kartierung der Jahre 1993 <strong>und</strong> 2003-2006<br />

mit der Vegetationskarte vom Juli 2005 55<br />

Abb. 6.6: Schilfmahd im Januar 2006 in Rozwarowo 57<br />

Abb. 6.7: Vergleich von „first class“ <strong>und</strong> „second class reed” 58<br />

Abb. 6.8: Aktuelle <strong>und</strong> potenzielle Seggenrohrsängerhabitate im Rozwarowo-Moor 61

Tabellenverzeichnis<br />

Tab. 2.1: Internationale Konventionen <strong>und</strong> Abkommen 9<br />

Tab. 3.1: Deckungsgrad- <strong>und</strong> Stetigkeitsskala 23<br />

Tab. 5.1: pH-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten 27<br />

Tab. 5.2: C/N-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten 28<br />

Tab. 5.3: Trophiestufen 29<br />

Tab. 5.4: Übersichtstabelle der Vegetationstypen im Rozwarowo-Moor 34<br />

Tab. 6.1: Vergleich der „Interessen“ von Schilfbauern <strong>und</strong> Seggenrohrsänger<br />

im Untersuchungsgebiet 59<br />

Tab. A9: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig)<br />

Tab. A10: Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Test (zweiseitig)<br />

Tab. A11: Messwerte der C/N-Verhätnisse <strong>und</strong> der pH-Werte

Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung 1<br />

1 Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung<br />

Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) galt in Europa noch bis Anfang des 20. Jh.<br />

als häufiger Vogel der Niedermoore. Mit der großflächigen Zerstörung seines Lebens-<br />

raumes durch Entwässerung <strong>und</strong> die Intensivierung der Landwirtschaft kam es Mitte des<br />

20. Jh. zu einer dramatischen Bestandsabnahme. Heute gilt der Seggenrohrsänger als glo-<br />

bal bedroht (Aquatic Warbler Conservation Team 1999). Die Weltpopulation umfasst der-<br />

zeit noch 13.330-18.925 singende Männchen (sM) (Aquatic Warbler Conservation Team<br />

2006a).<br />

Gegenstand dieser Arbeit ist das Seggenrohrsänger-Brutgebiet „Rozwarowo-Moor“ in<br />

Nordwestpolen. Das dortige Brutvorkommen ist das Größte der der hochgradig gefährde-<br />

ten Pommerschern Population, der westlichsten der drei Teilpopulationen der Art (Aqua-<br />

tic Warbler Conservation Team 1999).<br />

Im Rozwarowo-Moor wird Schilf (Phragmites australis) <strong>für</strong> die Dachdeckerei gewonnen.<br />

Die Privatisierung des Moorgebietes 1994 <strong>und</strong> Intensivierung der Schilfwerbung stießen<br />

auf die Kritik polnischer Naturschützer. Tatsächlich sank der Seggenrohrsängerbestand<br />

nach Beginn der kommerziellen Rohrwerbung von 60 sM im Jahr 1991 auf 37 sM im Jahr<br />

2006 (Dylawerski mdl.). Seit 2006 wird in Rozwarowo ein EU-LIFE-Projekt durchgeführt,<br />

in welchem die Verbesserung der Lebensbedingungen <strong>für</strong> die Art experimentell auf Teil-<br />

flächen erprobt wird.<br />

Für die vorliegende Arbeit stellte sich folgende Frage:<br />

Ist die Rohrwerbung mit dem Schutz des Seggenrohrsängers vereinbar <strong>und</strong> welche Maß-<br />

nahmen müssen ergriffen werden um das Rozwarowo-Moor langfristig als Seggenrohr-<br />

sänger Brutgebiet zu sichern?<br />

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden folgende Aufgaben bearbeitet:<br />

- Beschreibung der Moorgenese <strong>und</strong> Landnutzungsgeschichte, sowie abiotischer<br />

Standortfaktoren als Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die Bewertung von Entwicklungsfähigkeit <strong>und</strong><br />

Nutzung der Flächen;

2 Einleitung <strong>und</strong> Fragestellung<br />

- Erfassung der aktuellen Vegetation <strong>und</strong> Erstellung einer Vegetationskarte des un-<br />

tersuchten Gebietes;<br />

- Einschätzung der Untersuchungsflächen hinsichtlich ihrer Eignung als Bruthabitat<br />

<strong>für</strong> den Seggenrohrsänger <strong>und</strong> Ableitung von möglichen Schutzmaßnahmen.

Der Seggenrohrsänger 3<br />

2 Der Seggenrohrsänger<br />

2.1 Charakterisierung der Art <strong>und</strong> ihres Lebensraumes<br />

Der Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola) (Abb. 2.1) gehört zur Familie der Grasmü-<br />

cken (Sylviidae), welche der großen Ordnung der Singvögel (Passeriformes) zuzuordnen<br />

ist.<br />

Er wiegt 10-14 g <strong>und</strong> ist ca. 13 cm groß, wobei die Flügellänge 6-7 cm beträgt. Das Gefie-<br />

der besitzt eine gelbbraune Gr<strong>und</strong>farbe. Im Gegensatz zum sehr ähnlichen Schilfrohrsän-<br />

ger weist der Seggenrohrsänger zwei scharf abgegrenzte dunkle Längsstreifen am Kopf<br />

<strong>und</strong> ein kontrastreich gestreiftes Rückengefieder auf. Der Gesang ist einfach strukturiert,<br />

mit kurzen „errr-didi“ <strong>und</strong> „trtrtr-jüjü“ Rufen (Schulze-Hagen 1991).<br />

Im Gegensatz zu allen anderen Rohrsängern tritt bei der Fortpflanzung von Acrocephalus<br />

paludicola multiple Vaterschaft auf (Schulze-Hagen et al. 1993). Dabei paart sich das Weib-<br />

chen mit mehreren Männchen, so dass die Brut eines Geleges von mehreren Männchen<br />

abstammen kann. Auf Gr<strong>und</strong> der fehlenden Paarbindung wird die Populationsgröße ei-<br />

nes Gebietes nur anhand der Anzahl singender Männchen bestimmt <strong>und</strong> angegeben.<br />

Männchen wie Weibchen besetzten keine Reviere, da die genutzten Areale nicht vertei-<br />

digt werden. Die ca. 8 ha (Schulze-Hagen et al. 1999) großen, teilweise überlappenden<br />

Aufenthaltsräume werden von den Männchen auch während ihres Aufenthaltes im Brut-<br />

gebiet gewechselt. Die der Weibchen überschneiden sich ebenfalls. Deren Größe variiert<br />

während der Paarungszeit zwischen 2,8-6,4 ha <strong>und</strong> beträgt zur Brutzeit 1,6 ha (Schaefer et<br />

al. 2000).<br />

Abb. 2.1: Der Seggenrohrsänger-<br />

Acrocephalus paludicola<br />

Foto: A. Kozulin

4 Der Seggenrohrsänger<br />

Nestbau <strong>und</strong> Brutpflege werden vom Weibchen übernommen. Die Nester werden auf<br />

Bulten oder auf trockenem Boden gebaut (Schulze-Hagen 1991).<br />

Der Seggenrohrsänger brütet zweimal jährlich, im Mai <strong>und</strong> im Juli, zumeist an verschie-<br />

denen Standorten. Das Weibchen legt drei bis sechs Eier. Wahrscheinlich sind auf Gr<strong>und</strong><br />

der alleinigen Brutpflege des Weibchens eine lange Brutzeit, kurze Nahrungsflüge, eine<br />

hohe Fütterungsfrequenz, verzögerte Nestlingsentwicklung, sowie ein später Ausflug der<br />

Jungvögel charakteristisch (Schulze-Hagen et al. 1999).<br />

Der Seggenrohrsänger ist eine stenotope Art <strong>und</strong> brütet in ausgedehnten nassen Großseg-<br />

genrieden. Aufgr<strong>und</strong> der besonderen Fortpflanzungsform der multiplen Vaterschaft<br />

kommt der Seggenrohrsänger im Brutgebiet nur in Gruppen vor <strong>und</strong> es ist ihm nicht<br />

möglich kleine Feuchtgebiete unter 100 ha Ausdehnung zu besiedeln (Heise (1974) ,<br />

Kozulin (1999) <strong>und</strong> Kozulin & Flade (1999)).<br />

Als optimales Bruthabitat gelten Flächen mit einer homogenen Vegetation von 60-70 cm<br />

(Mai) Wuchshöhe (Kozulin & Flade 1999). Zu dichte, sehr hohe oder verbuschte Vegetati-<br />

on <strong>und</strong> Flächen ohne eine geringmächtige Schicht aus abgestorbener Vegetation des Vor-<br />

jahres werden wegen ungünstiger Nistplatz- <strong>und</strong> Nahrungsverhältnisse gemieden<br />

(Schulze-Hagen 1991). Dabei sollte der Untergr<strong>und</strong> nass oder mäßig hoch (bis ca. 15 cm)<br />

(Kozulin et al. 2004) überflutet sein <strong>und</strong> während der Sommermonate sollte der Wasser-<br />

spiegel nicht mehr als 50 cm unter die GOF fallen (Kozulin & Flade 1999).<br />

Solche speziellen Habitatverhältnisse finden sich vor allem in mesotrophen bis leicht eu-<br />

trophen Niedermooren (Kozulin & Flade 1999) <strong>und</strong> entsprechen nach Succow (2001) dem<br />

ökologischen Moortyp der subneutralen Basen-Zwischenmoore (Abb.2.2). Als primäre<br />

Habitate des Seggenrohrsängers werden daher Durchströmungsmoore, als die Zentren<br />

von großen Flußtalmooren <strong>und</strong> meso- bis leicht eutrophe Verlandungs-bzw. Ver-<br />

sumpfungsmoore angesehen (vgl. Joosten & Succow (2001)).<br />

Als Sek<strong>und</strong>ärhabitate gelten <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger eutrophe Feuchtgebiete, wie z.B.<br />

der NLP „Unteres Odertal“, das letzte Brutgebiet in Deutschland. Hier siedelt sich die Art<br />

jedoch nur bei regelmäßiger Bewirtschaftung (Mahd, Beweidung) an (Tanneberger et al.<br />

(2005) Tanneberger et al. (in Vorbereitung))(Abb. 2.3).

Der Seggenrohrsänger 5<br />

Abb. 2.2: Beispiele <strong>für</strong> mesotrophe Seggenrohrsänger-habitate<br />

links: Zvanets-Moor, Belarus; rechts: Pripiat-Moor, Urkaine (Fotos: M. Flade)<br />

Abb. 2.3: Beispiele <strong>für</strong> eutrophe Seggenrohrsängerhabitate<br />

links: NLP „Unteres Odertal“ Bewirtschaftung durch Mahd, rechts: NLP „Unteres Odertal“, Bewirtschaftung<br />

durch intensive Beweidung ab August (Fotos: F. Tanneberger)<br />

2.2 Weltweite Verbreitung <strong>und</strong> Populationsgröße<br />

Der Gesamtbestand wird derzeit auf 13.330-18.925 sM (Aquatic Warbler Conservation<br />

Team 2006a) geschätzt. Bis in die 1930er Jahre war der Seggenrohrsänger noch in Frank-<br />

reich, den Niederlanden, im westlichen Teil Deutschlands, Österreich, Italien, Rumänien<br />

<strong>und</strong> auf dem Balkan verbreitet (Schulze-Hagen 1991). Heute wird er in diesen Ländern<br />

nur noch auf dem Durchzug nachgewiesen.<br />

Der Seggenrohrsänger brütet heute noch in acht Ländern: Weißrussland, Polen, Ukraine,<br />

Ungarn, Russland, Deutschland, Litauen <strong>und</strong> Lettland. Das gesamte Vorkommen kann in<br />

drei, geographisch <strong>und</strong> teilweise genetisch isolierte Populationen aufgeteilt werden<br />

(Abb.2.4). Die in Klammern angegebenen Populationsgrößen (Anzahl sM) ergeben sich

6 Der Seggenrohrsänger<br />

aus dem geometrischen Mittel der Anzahl singender Männchen in den Jahren 1996-2005<br />

in den jeweiligen Brutgebieten. (alle Daten: Aquatic Warbler Conservation Team (2005)):<br />

1. Die Zentraleuropäische 1 Population (ca. 16000 sM).<br />

Hierzu zählen die Vorkommen in Weißrussland, Ostpolen, Ukraine, Litauen, Lett-<br />

land <strong>und</strong> eine geographisch isolierte Teilpopulation in Ungarn (ca. 600 sM). In<br />

Weißrussland wurden erst 1995 ca. 60 % des Gesamtbestandes des Seggenrohr-<br />

sängers entdeckt. 80 % des Weltbestandes konzentrieren sich auf nur fünf Brutge-<br />

biete (Zvanets, Dikoe, Yaselda, Oberer Pripiat –alle Weißrussland <strong>und</strong> Biebrza in<br />

Polen) (Schäffer & Schäffer 1999).<br />

2. Die Pommersche Population (ca. 145 sM).<br />

Zur pommerschen Population zählt man die Vorkommen entlang der deutsch-<br />

polnischen Grenze. Davon liegen sechs Brutgebiete in Westpolen <strong>und</strong> das einzige<br />

deutsche Brutgebiet im Nationalpark „Unteres Odertal“ (Tanneberger et al. 2005).<br />

Sie ist derzeit am stärksten gefährdet. Sie sank zwischen 1996 <strong>und</strong> 2005 um r<strong>und</strong><br />

zwei Drittel, von 250 auf 80 singende Männchen. Dieses Vorkommen stellt wahr-<br />

scheinlich den Rest einer ehemals großen (> zehntausend Individuen) genetisch i-<br />

solierten westlichen Population dar. Gr<strong>und</strong> zu dieser Annahme liefern historische<br />

Daten, genetische Untersuchungen (Giessing 2002) <strong>und</strong> Spurenelementanalysen<br />

von Seggenrohrsängerfedern (Pain et al. 2004). Aufgr<strong>und</strong> ihrer isolierten Stellung<br />

ist der Schutz dieser kleinen Population von großer Bedeutung <strong>für</strong> die intraspezifi-<br />

sche Diversität der Art.<br />

3. Die Sibirische Population (ca. 160 sM).<br />

Die Sibirische Population ist wahrscheinlich auf ein Ausweichen eines Teils der<br />

europäischen Population um 1960 in dieses Gebiet zurückzuführen. Ursache hier-<br />

<strong>für</strong> ist vermutlich der verstärkte Verlust an Lebensräumen infolge der Komplex-<br />

melioration in den frühen 1960iger Jahren („GULAG“ Hypothesis) (Aquatic Warb-<br />

ler Conservation Team 2005).<br />

1 Europa wird hier geographisch definiert, d.h. der Ural bildet die Ostgrenze.

Der Seggenrohrsänger 7<br />

Über die Überwinterungsgebiete des Seggenrohrsängers ist noch wenig bekannt. Er ist ein<br />

Fernzieher <strong>und</strong> überwintert nördlich des Äquators im tropischen Westafrika (z.B. Senegal,<br />

Mali) (Schäffer et al. 2006). Dort findet man ihn in den europäischen Burtgebieten ähneln-<br />

den Habitaten. Das sind vor allem Carex-, Phragmites- <strong>und</strong> Juncusgesellschaften in Mooren,<br />

an Fließgewässern, Seen <strong>und</strong> Brackwasserlagunen.<br />

2<br />

1<br />

Abb. 2.4: Die Verbreitung des Seggenrohrsängers in der Brutsaison.<br />

(Aquatic Warbler Conservation Team 2005) 1. Zentraleuropäische Population 2. Pommersche Population<br />

3. Sibirische Population<br />

Land<br />

Anzahl sM<br />

min max<br />

Lettland 0 3<br />

Deutschland 7 33<br />

Russland 50 500<br />

Litauen 160 320<br />

Ungarn 386 700<br />

Ukraine 1260 4235<br />

Polen 2634 3448<br />

Weißrussland 7009 11354<br />

Gesamt 13330 18925<br />

Gesamt<br />

Weißrussland<br />

Polen<br />

Ukraine<br />

Ungarn<br />

Lit auen<br />

Russland<br />

Deut schland<br />

Let t land<br />

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000<br />

3<br />

max<br />

mi n<br />

Anzahl sM<br />

Abb. 2.5: Weltbestand des Seggenrohrsänger (sM) 1996-2006<br />

Angegeben werden die Minimal- <strong>und</strong> Maximalgröße der Populationen in den einzelnen Staaten.<br />

(Aquatic Warbler Conservation Team 2006a)

8 Der Seggenrohrsänger<br />

2.3 Gefährdungsursachen<br />

Der Seggenrohrsänger ist heute als einziger Singvogel des europäischen Festlandes global<br />

bedroht. Die Art ist auf globaler <strong>und</strong> europäischer Ebene als „vulnerable“ („high risk of<br />

extinction in the wild“; (BirdLife International 2004b; BirdLife International 2004a)) einge-<br />

stuft. Die Roten Liste von Deutschland führt ihn in der Kategorie „1“ als vom Aussterben<br />

bedroht (Binot & et al. 2006).<br />

Hauptursache <strong>für</strong> die starken Bestandseinbrüche <strong>und</strong> das teilweise Aussterben des Seg-<br />

genrohrsängers im gesamten Verbreitungsgebiet ist die Zerstörung seines Lebensraums.<br />

Da der Seggenrohrsänger vorrangig in Flusstalmooren vorkommt, welche relativ leicht zu<br />

entwässernde Feuchtgebiete darstellen, wurde schon Anfang des 19. Jh. damit begonnen,<br />

diese <strong>für</strong> die Landwirtschaft zu kultivieren (vgl. (Dreyer 1913)). Beispielsweise wurden in<br />

Weißrussland seit 1960 90 % der geeigneten Habitate durch Entwässerung, Torfabbau<br />

<strong>und</strong> Urbarmachung zerstört (Kozulin & Flade 1999).<br />

In Europa erreichte die Entwässerung <strong>und</strong> Kultivierung dieser Standorte ihren Höhe-<br />

punkt mit der Komplexmelioration der sechziger Jahre <strong>und</strong> die Lebensräume von Acro-<br />

cephalus paludicola verschwanden großflächig, was zum extremen Rückgang des Seggen-<br />

rohrsängers in den westeuropäischen Staaten führte.<br />

Die verbliebenen Brutgebiete des Seggenrohrsängers sind trotz der Einrichtung großer<br />

Schutzgebiete bedroht. Die diesjährige Zerstörung von Moorgebieten durch Drainage in<br />

der Pripiat-Aue, Ukraine, führte zu einer fünffachen Abnahme der dortigen Seggenrohr-<br />

sängerbestände <strong>und</strong> es wird erwartet, dass der Seggenrohrsänger diese Gebiete in Zu-<br />

kunft nicht mehr aufsuchen wird. (Aquatic Warbler Conservation Team 2006b). Eine wei-<br />

tere Bedrohung stellen Brände dar, welche wie in Weissrussland (Zvanets <strong>und</strong> Yaselda),<br />

Polen (Biebrza) <strong>und</strong> Ungarn besonders im Frühjahr auf, als Weideland genutzten Mooren<br />

gelegt werden (Aquatic Warbler Conservation Team 2006a). Anhaltende Bedrohungen <strong>für</strong><br />

die Seggenrohrsängerhabitate (Kozulin & Flade 1999) besonders in Polen <strong>und</strong> Weißruss-<br />

land sind die Aufgabe traditioneller agrarischer Nutzungsformen (Mahd, Beweidung)<br />

<strong>und</strong> der daraus resultierenden Verschilfung, Verbuschung <strong>und</strong> Wiederbewaldung der<br />

Flächen, sowie die Wasserverschmutzung <strong>und</strong> -eutrophierung durch die Landwirtschaft.<br />

Damit verb<strong>und</strong>en ist eine hohe Vegetationsdichte <strong>und</strong> starke Akkumulation von altem<br />

Pflanzenmaterial aufgr<strong>und</strong> fehlender Mahd oder Beweidung. Diese scheinen sich negativ

Der Seggenrohrsänger 9<br />

auf das Nahrungsangebot <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger auszuwirken, der aufgr<strong>und</strong> seiner<br />

uniparentalen Brutpflege auf eine besonders gute Nahrungsgr<strong>und</strong>lage angewiesen ist (F.<br />

Tanneberger mdl.).<br />

Auch in Afrika sind Feuchtgebiete zunehmend von Landwirtschaft <strong>und</strong> Tourismus be-<br />

droht, daher gilt es zur Unterstützung der europäischen Schutzbemühungen, die Über-<br />

winterungsgebiete des Seggenrohrsängers zu lokalisieren <strong>und</strong> zu sichern (Schäffer et al.<br />

2006).<br />

2.4 Schutzmaßnahmen<br />

Der Schutz des Seggenrohrsängers soll auf internationaler <strong>und</strong> nationaler Ebene durch<br />

mehrere Konventionen <strong>und</strong> Abkommen gewährleistet werden (siehe Tab. 2.1). In<br />

Deutschland <strong>und</strong> Polen wird der Seggenrohrsänger in den Roten Listen als „vom Aus-<br />

sterben bedroht“ eingestuft (Aquatic Warbler Conservation Team 1999). Er wird durch<br />

das Gesetz zum Schutz wild lebender Tiere <strong>und</strong> Pflanzen § 41 <strong>und</strong> § 42 BNatSchG sowie<br />

die B<strong>und</strong>esartenschutzverordnung-BArtSchV geschützt. Auch in Polen besteht ein gesetz-<br />

licher Schutz <strong>für</strong> den Seggenrohrsänger. Dort unterliegen seine Brutgebiete verschiedenen<br />

Schutzformen: Nationalpark, Naturreservat, Landschaftspark. Alle weiteren Brutgebiete,<br />

die nicht national geschützt werden, liegen in IBAs <strong>und</strong> werden jetzt durch das Netzwerk<br />

„Natura 2000“ erfasst. Heute stehen Moorökosysteme in Europa durch die FFH-Richtlinie<br />

größtenteils unter Schutz.<br />

Tab. 2.1: Internationale Konventionen <strong>und</strong> Abkommen<br />

Aufgeführt sind hier internationale Naturschutzkonventionen, von denen der Seggenrohrsänger erfasst<br />

wird <strong>und</strong> Abkommen, die speziell <strong>für</strong> seinen Schutz geschlossen wurden (Aquatic Warbler Conservation<br />

Team 2003).<br />

Abkommen Bemerkung<br />

Bonner Konvention CMS (1979)<br />

Aquatic Warbler MoU (2003)<br />

Gemeinsame Absichtserklärung zum Schutz des<br />

Seggenrohrsängers (15 Staaten )<br />

EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EGW) Anhang I, Netzwerk Natura 2000<br />

Berner Konvention (1979) Anhang II

10 Der Seggenrohrsänger<br />

So entstehen beispielsweise in Deutschland im Zuge der derzeitigen Revitalisierungs-<br />

maßnahmen ehemals landwirtschaftlich genutzter Moorflächen eu- <strong>und</strong> polytrophe<br />

Feuchtgebiete, welche sich erst nach Jahrzehnten wieder zu torfspeichernden Ökosyste-<br />

men <strong>und</strong> wahrscheinlich Jahrh<strong>und</strong>erten zu mesotrophen Standorten wandeln werden<br />

(Succow 2002). Kurz- <strong>und</strong> mittelfristig können so keine neuen natürlichen Lebensräume<br />

<strong>für</strong> den Seggenrohrsänger geschaffen werden. Eine kurzfristige Schaffung von Ersatzle-<br />

bensräumen ist wahrscheinlich nur durch gezielte Managementmaßnahmen möglich,<br />

wird aber durch das geringe wirtschaftliche Interesse an der landwirtschaftlichen Nut-<br />

zung solcher Flächen nach Ende der Brutperiode erschwert. Daher ist aktuell besonders<br />

die Entwicklung langfristig rentabler Nutzungsformen von Niedermoorstandorten z.B.<br />

durch Biomassenutzung <strong>und</strong> Agrarumweltprogramme von Bedeutung.<br />

Zum Schutz der Pommerschen Population wird derzeit federführend durch die Polnische<br />

Gesellschaft <strong>für</strong> den Vogelschutz (OTOP) ein deutsch - polnisches „EU LIFE Projekt“<br />

durchgeführt. Ziel des Projektes ist neben der Ausarbeitung von Managementplänen <strong>für</strong><br />

die noch existierenden Brutgebiete eine experimentelle Erprobung der Biomassenutzung<br />

auf Seggenrohrsängerhabitaten.<br />

In Weißrussland werden zur Zeit Anstrengungen unternommen, degradierte Moorflä-<br />

chen zu renaturieren <strong>und</strong> nachhaltige Landnutzungsformen <strong>für</strong> diese Gebiete zu etablie-<br />

ren, was auch dem Seggenrohrsänger, der dort noch in großen Zahlen brütet zu Nutzen<br />

kommen wird (UNDP Projects 2006).

Untersuchungsgebiet 11<br />

3 Untersuchungsgebiet<br />

3.1 Lage<br />

Das Untersuchungsgebiet ist das 1600 ha große Moor „Bagno za Saletra“ (dt.:“Salpeter-<br />

Moor“), auch „Bagna Rozwarowskie“ (dt.:„Rozwarowo-Moore“) genannt.<br />

Es befindet sich in Nordwestpolen im Kreis Kamień zwischen den Städten Kamień Po-<br />

morski <strong>und</strong> Wolin (Abb. 3.1) <strong>und</strong> ist von sechs Dörfern umgeben (Abb. 3.3). Es wurde<br />

vorrangig der zentrale, vom Seggenrohrsänger besiedelte Teil des Feuchtgebietes mit ei-<br />

ner Größe von ca. 800 ha untersucht.<br />

Abb. Das Rozwarowo-Moor 3.1: Lage des Untersuchungsgebietes hat eine Nord-Süd-Ausdehnung (roter Kasten) von ca. 7 km <strong>und</strong> auf der Höhe<br />

(Geographische Gr<strong>und</strong>karte Norddeutschlands in Schulze (1989).<br />

von Rekowo eine maximale Ost-West-Ausdehnung von 3 km.

12 Untersuchungsgebiet<br />

3.3 Klima<br />

Das Klima des Kreises Kamień ist durch die unmittelbare Nähe zur Ostsee geprägt. Dieser<br />

Einfluss lässt sich in einem 10-30 km breiten küstenparallelen Streifen nachweisen. In die-<br />

sem Gebiet ist die Luftfeuchtigkeit höher als im Inland <strong>und</strong> die Temperaturgänge im Ta-<br />

ges- <strong>und</strong> Jahresgang sind gleichmäßig. Der Winter ist neblig <strong>und</strong> regnerisch, mit nur we-<br />

nigen Frosttagen, Frühling <strong>und</strong> Sommer beginnen spät im Jahr (Schwenkros 1994).<br />

Die Jahresmitteltemperaturen betragen im 20 km nordwestlich von Rozwarowo gelege-<br />

nen Warnowo 9 °C. Die gesamte Region der Odermündung ist relativ trocken, es fallen<br />

mittlere Niederschläge von 500-600 mm (Kamień Pomorski 583 mm) pro Jahr. Der Wind<br />

weht überwiegend aus westlicher Richtung (Umweltb<strong>und</strong>esamt 1993).<br />

Abb. 3.2: Klimadiagramm von Szczecin <strong>und</strong> Ueckermünde.<br />

Szczecin liegt ca. 60 km südlich, Ueckermünde ca. 50 km südwestlich von Rozwarowo. (Mühr<br />

2002)<br />

3.2 Ausgangsgestein <strong>und</strong> Relief<br />

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Jungmoränenlandschaft des Nordostdeutsch-<br />

Polnischen Tieflands <strong>und</strong> wird dem Mecklenburger Stadium zugeordnet. Nördlich der<br />

Endmoränenbildungen der Velgaster Staffel, welche auch die Kerne der Inseln Wollin<br />

<strong>und</strong> Usedom bildet, liegt das Gebiet um Rozwarowo in der kuppigen Gr<strong>und</strong>moräne<br />

(Duphorn et al. 1995). Das Relief dieser Landschaft ist durch zahlreiche Schmelzwasserab-

Untersuchungsgebiet 13<br />

flussrinnen <strong>und</strong> kleinere kuppige Höhenzüge geprägt, welche aus Gr<strong>und</strong>moränenmateri-<br />

al bestehen <strong>und</strong> durch ein unregelmäßiges Abtauen <strong>und</strong> Wiedervordringen des Inlandei-<br />

ses entstanden sind. Dabei sind die schmalen, tief ausgewaschenen, von Ost nach West<br />

verlaufenden Rinnen (z.B. das Tal der Swiniec), von den breiten in Nord-Südrichtung<br />

verlaufenden Tälern zu unterscheiden. Erstere entstanden auf Gr<strong>und</strong> eines stillstehenden<br />

Eisrandes durch einen verhinderten Schmelzwasserabfluss nach Norden. Letztere kenn-<br />

zeichnen Gletscherzungenbecken, in denen das Wasser unter dem Eis abfließen konnte.<br />

Diesen ist auch das „Bagno za Saletra“ zuzuordnen (siehe Abb. 3.4). Dort findet man vor<br />

allem Sandböden, da lehmige Anteile vom langsam fließenden Wasser ausgewaschen<br />

werden konnten (Provinzverband von Pommern 1939).<br />

Die postglaziale Entwicklungsgeschichte des Rozwarowo-Moores ist eng mit der Entste-<br />

hung des Oderhaffs verb<strong>und</strong>en, welches das Ergebnis von Küstenausgleichsprozessen an<br />

den Inseln Wollin <strong>und</strong> Usedom sowie einem postglazialem Wasserspiegelanstieg ist.<br />

So stieg während der Litorinatransgression der Wasserspiegel der Ostsee im Atlantikum<br />

(8000-5000 BP) um ca. 30 m <strong>und</strong> erreichte fast das heutige Niveau (Duphorn et al. 1995).<br />

Dabei füllten sich glaziale Hohlformen mit Wasser, wodurch unter anderem das Achter-<br />

wasser entstand. Das Litorinameer drang in die glazialen Hohlformen <strong>und</strong> die Unterläufe<br />

der Peene, Recknitz <strong>und</strong> Warnow ein. Diese flachen Bereiche sind verlandet <strong>und</strong> bildeten<br />

ehemals die großen Durchströmungsmoorkomplexe des Norddeutschen Tieflandes. Auch<br />

die Hohlform des Rozwarowo-Moores wurde überflutet <strong>und</strong> ist heute mit organischem<br />

Material aufgefüllt <strong>und</strong> verlandet.<br />

Am Ostrand des Rozwarowo-Moors auf der Höhe von Rekowo befindet sich eine Binnen-<br />

salzstelle. Sie gehört zu einer Reihe von Salzquellen, die sich vom im Norden gelegenen<br />

Dziwnow über Kamień Pomorski, Chrzaszczewo, Rekowo nach Dobropole zieht ( K. Zi-<br />

arnek mdl.).

14 Untersuchungsgebiet<br />

0 1 Kilometer<br />

Abb. 3.3: Topographische Karte des Untersuchungsgebietes (1:25000)<br />

(Symon 1990). Die rote Linie begrenzt das in der Diplomarbeit bearbeitete Gebiet.<br />

Rekowo 1<br />

km<br />

Untersuchungsgebiet

Untersuchungsgebiet 15<br />

Abb. 3.4: Geologische Übersichtskarte des Kreises Cammin. (Maßstab nicht angegeben)<br />

Der rote Rahmen kennzeichnet die Lage des Untersuchungsgebietes, der eingezeichnete Ort<br />

„Reckow“ ist mit dem heutigen „Rekowo“ identisch (Provinzverband von Pommern 1939).

16 Untersuchungsgebiet<br />

3.4 Wasserverhältnisse<br />

Die Niederung wird von der Grzybnica durchflossen, welche aus dem im Süden liegen-<br />

den Piaski-See austritt, sich nördlich von Rozwarowo mit der Wołczenica vereinigt <strong>und</strong><br />

am Nordende des Moores in den Camminer Bodden mündet. Ihr Gefälle beträgt auf den<br />

sieben Kilometern vom Seeaustritt bis zur Haffmündung nur 0,1 m. Über die Dziwna, den<br />

östlichen Ausgang des Oderhaffs, besitzt der Camminer Bodden <strong>und</strong> somit auch die<br />

Grzybnica eine Verbindung zur Ostsee.<br />

Die Flüsse, die in das Oderhaff münden sind abhängig von den Wasserständen der Ost-<br />

see. So gibt es vor allen bei starkem NO-Wind Hochwasser <strong>und</strong> Brackwassereinbrüche in<br />

den Mündungsgebieten (Duphorn et al. 1995). Unter diesen Umständen kann auch das<br />

Rozwarowo-Moor zeitweilig unter Brackwassereinfluss geraten. Dies geschah letztmalig<br />

im Frühjahr 2004.<br />

3.5 Landnutzungsgeschichte <strong>und</strong> aktuelle Vegetation<br />

Der erste Hinweis auf das heutige „Bagno za Saletra“, findet sich auf einer Karte von 1679<br />

(Hoffmann 1679) (Anhang 1). Anlässlich des in diesem Jahre zwischen Schweden <strong>und</strong><br />

Preußen geschlossenen Friedens von St. Germain wurde das Camminer Gebiet damals<br />

von den Schweden, welche um 1630 in das Land einrückten, an Brandenburg zurückge-<br />

geben (Provinzverband von Pommern 1939). Auf der Karte ist die ehemalige Grenze zu<br />

sehen, welche das als „Rohrbruch“ bezeichnete Rozwarowo-Moor in zwei Hälften teilt.<br />

Die Grenze verlief vermutlich entlang der Grzybnica. Von der Schwedischen Landesauf-<br />

nahme 1692 ist das Gebiet nicht erfasst worden.<br />

In der Karte der Königlichen Preußischen Landesaufnahme von 1886 (Nr. 2054, 2154) ist<br />

auf einer der mineralischen Durchragungen im Moorgebiet östlich der Grzybnica das Gut<br />

„Wonneburg“ verzeichnet (Anhang 2 u. 3). Dieses wurde nach dem Zweiten Weltkrieg<br />

verlassen (A. Smolczynski, mdl.). Noch heute weist eine Obstbaumgruppe <strong>und</strong> ein mit<br />

jungen Birken durchsetzter alter Hudewald auf die frühere Siedlung hin. Das Moor wur-<br />

de damals als Wiese <strong>und</strong> Weide genutzt. Im östlichen Teil wurde Torf gestochen. Schon<br />

um 1886 durchzogen einzelne Entwässerungsgräben das Gebiet (Anhang 2 u. 3).

Untersuchungsgebiet 17<br />

Der fertige Plan der „Genossenschaft zur Regulierung des Wonnebachs“ zur Melioration<br />

des Rozwarowoer Moorgebietes (Dreyer 1913) wurde, wahrscheinlich auf Gr<strong>und</strong> von<br />

technischen Schwierigkeiten (Graf von Flemming-Benz 1970) aufgegeben. Bis zum Zwei-<br />

ten Weltkrieg wurde das Moor weiterhin landwirtschaftlich genutzt.<br />

Nach 44 Jahren ohne nachweisbare Nutzung 2 wurden im Rozwarowo-Moor zum ersten<br />

Mal im Winter 1989 von Alfred Smolczynski 25.000 Bündel Schilf geerntet. Heute erntet er<br />

jährlich 250.000 Bündel <strong>und</strong> noch zwei weitere Landbesitzer bewirtschaften Flächen des<br />

Moorgebietes. Insgesamt wird auf ca. drei Vierteln der Fläche Schilf geerntet. Dabei zählt<br />

das Land als Agrarland, weswegen die Rohrwerber jährlich 100 Euro pro ha Fördergelder<br />

von der Europäischen Union erhalten (A. Smolczynski, mdl.). Von den Rohrwerbern wird<br />

das Moorgebiet als „Plantage“ bezeichnet, ein Anbau (im Sinne einer direkten Pflanzung)<br />

von Schilf findet dort jedoch nicht statt.<br />

Im Kreis Kamień findet Ackerbau nur auf den Kuppen der lehmigen Gr<strong>und</strong>moränen statt.<br />

Häufig werden Getreide, Raps <strong>und</strong> Mais angebaut. Auf den sandigen Böden der pleisto-<br />

zänen Abflussbahnen, die mit Talsanden verfüllt sind, stockt Kiefernforst. Auf den End-<br />

moränenzügen, wie im Nationalpark Wolin sind noch Laubwälder erhalten. In den bäuer-<br />

lichen Siedlungen, an Gewässern <strong>und</strong> Gräben, sowie an Feldrainen wachsen Pappeln <strong>und</strong><br />

Weiden.<br />

Die Vegetation im Rozwarowo-Moor besteht aus ausgedehnten Schilfröhrichten <strong>und</strong><br />

Großseggenrieden. Inselartig wachsen kleinere Gehölzgruppen aus Erlen (Alnus glutinosa)<br />

<strong>und</strong> Grauweiden (Salix cinerea) auf.<br />

3.6 Seggenrohrsängerbestand<br />

Das Moorgebiet bei Rozwarowo ist das Wichtigste der sieben verbliebenen Brutgebiete<br />

der Pommerschen Seggenrohrsängerpopulation. In diesem Gebiet hielten sich 2006 zur<br />

Brutzeit 37 sM auf, welche 47 % der Pommerschen Population ausmachen. Auch hier sind<br />

die Zahlen rückläufig. Haben sich 1991 noch 60 sM in Rozwarowo aufgehalten, waren es<br />

2 Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich das Rozwarowo-Moor in staatlichen Eigentum. Offiziell<br />

unterlag das Moor in diesem Zeitraum keiner Nutzung. Ob es jedoch von der lokalen Bevölkerung<br />

in geringem Maße <strong>für</strong> die Landwirtschaft genutzt wurde ist nicht bekannt.

18 Untersuchungsgebiet<br />

2001 nur noch 5. Erfreulicherweise hat sich der Bestand im Jahr 2004 leicht erholt, auf 22<br />

sM gegenüber 4 sM im Vorjahr (Abb. 3.5).<br />

Wodurch die starke Abnahme <strong>und</strong> momentane leichte Zunahme der Anzahl singender<br />

Männchen verursacht ist, ist unbekannt. Fünf Vermutungen liegen nahe:<br />

1. Während des Beobachtungszeitraumes von 1991 bis 2006 wurde der Bestand von ver-<br />

schiedenen Personen erfaßt. Dabei könnten die Bestände verschieden eingeschätzt wor-<br />

den sein, oder es sind verschiedene Flächen kontrolliert worden (F. Tanneberger mdl.).<br />

2. Auch der Nutzungswandel auf den Flächen durch die Rohrwerber ab 1989 könnte Ein-<br />

fluss auf die Bestandsgröße gehabt haben. Die geförderte Ausbreitung von Phragmites<br />

australis wird von polnischen Naturschützern als negative Entwicklung in den verbliebe-<br />

nen Habitaten bewertet (Jablonski 2004), dies ist jedoch umstritten, da die Seggenrohrsän-<br />

gerzahlen derzeit wieder steigen. Die Ausbreitung von Phragmites australis muss differen-<br />

ziert betrachtet werden, da es phänotypisch stark variieren kann.<br />

3. Die hydrologischen Bedingungen sind eng mit der Förderung von Phragmites australis<br />

verb<strong>und</strong>en, dazu werden die Moorflächen bis zu ca. 20 cm überstaut. Diese Praxis hat<br />

möglicherweise negative Einflüsse auf die Ansiedlung des Seggenrohrsängers.<br />

Anzahl sM<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1991<br />

1992<br />

k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

Abb. 3.5: Seggenrohrsängerbestand sM im Rozwarowo-Moor 1991-2006<br />

Daten aus (Czeraszkiewicz 1993), (Krogulec & Kloskowski 1997), (Maniakowski 2004), (Jablonski<br />

2004), M. Dylawerski 2006 mdl.)

Untersuchungsgebiet 19<br />

4. Auch die Witterungsbedingungen im Frühjahr können einen erheblichen Einfluss auf<br />

die Ansiedlung des Seggenrohrsängers haben. Nach Sturmereignissen kann es zu einem<br />

Rückstau von Boddenwasser ins Grzybnicatal kommen, so dass dort die Moorflächen<br />

hoch überstaut werden <strong>und</strong> sich keine Nistgelegenheiten bieten.<br />

5. Auch in den Überwinterungsgebieten oder auf Gr<strong>und</strong> ungünstiger Bedingungen wäh-<br />

rend des Zugs kann es zu Verringerungen des Bestands gekommen sein.<br />

3.7 Schutzstatus<br />

Das gesamte Moorgebiet von Rozwarowo (1600 ha) ist unter anderem aufgr<strong>und</strong> der An-<br />

wesenheit des Seggenrohrsänger als IBA ausgewiesen (PL003, Kriterium A1). Seit April<br />

2004 ist in Folge der EU-Erweiterung ein 4211,2 ha großes Vogelschutz-Gebiet ausgewie-<br />

sen (SPA, PLB320001, Typ A) worden, in dessen Zentrum die Fläche des EU-LIFE-<br />

Projektgebietes liegt (Abb. 3.6). Die Ausweisung erfolgte aufgr<strong>und</strong> des Brutbestandes von<br />

23 Vogelarten darunter z.B. Botaurus stellaris, Ciconia nigra, Milvus milvus, Crex crex <strong>und</strong><br />

Circus pygargus der EU-Vogelschutzrichtlinie Anhang I (Umweltministerium der Republik<br />

Polen 2006). Acht dieser Vogelarten stehen ebenfalls auf der polnischen Roten Liste.<br />

Abb. 3.6: Grenzen des Vogelschutz<br />

Gebietes <strong>und</strong> der Fläche des EU-<br />

LIFE- Projektes (OTOP 2005)<br />

Rozwarowo LIFE project site<br />

SPA Roswarowo mires bo<strong>und</strong>ary<br />

5 km

20 Methoden<br />

4 Methoden<br />

Die Feldarbeit fand im Juli 2005 bzw. im Januar 2006 statt. Dabei konzentrierten sich die<br />

Arbeiten vor allem auf die Flächen des Rozwarowo-Moors, welche momentan oder in nä-<br />

herer Vergangenheit vom Seggenrohrsänger besiedelt wurden. Die mineralischen Kup-<br />

pen, welche innerhalb des Moores aufragen, stellen keine potentiellen Seggenrohrsän-<br />

gerhabitate dar <strong>und</strong> wurden nicht untersucht. Für alle Aufnahmepunkte wurden per GPS<br />

- Gerät (Garmin Etrex) Hoch- <strong>und</strong> Rechtswerte ermittelt. Im Anschluss konnten die Daten<br />

der ornithologischen Kartierungen mit den hier erfassten Daten verschnitten werden.<br />

4.1 Stratigraphie<br />

Die Stratigraphie des Moores wurde mittels einer Polnischen Kappsonde (50 cm Länge,<br />

4,5 cm Durchmesser) mit 16 Bohrungen (Abb. 4.1) im Juli 2005 erfasst. Ein Transekt wurde<br />

wegen der Mineraldurchragungen auf der Ostseite der Grzybnica nicht angelegt. Die<br />

Bohrpunkte, mit einem GPS - Gerät (Garmin Etrex) eingemessen, wurden gleichmäßig<br />

über die ganze Untersuchungsfläche verteilt, um einen Gesamteindruck vom Aufbau des<br />

Moores zu erhalten. Die Torfe <strong>und</strong> Sedimente wurden nach Succow & Stegmann (2001)<br />

angesprochen. Der Zersetzungsgrad der Torfe (H) wurde in der zehnstufigen Skala nach<br />

von Post (AG Boden 1996) angegeben, die Konsistenz der Seesedimente (K) nach Succow<br />

& Stegmann (2001). Der Karbonatgehalt der Torfe wurde im Gelände nach AG Boden<br />

(1996) mittels 10 %iger Salzsäure bestimmt.<br />

4.2 Abiotische Standortsfaktoren<br />

An allen Bohrpunkten wurde im Juli 2005 eine Bodenprobe aus dem oberen Wurzelraum<br />

entnommen (Oberflächenprobe). Im Januar 2006 erfolgte zusätzlich an den Vegetations-<br />

aufnahmeflächen V6, V22, V24, V32, V36, V42, V43, V49, V60, V64, V65, V67, V70 eine<br />

Probenentnahme, um den pH-Wert <strong>und</strong> das C/N-Verhältnis im vegetationswirksamen<br />

Bodenbereich von sieben Vegetationsstruktureinheiten (Absch. 4.3 u. 5.3) zu ermitteln.<br />

Die achte Vegetationsstruktureinheit „Vegetation der Gräben“ (Absch. 5.3) wurde nicht<br />

beprobt. C/N-Verhältnis <strong>und</strong> pH-Wert wurden im Bodenlabor des Botanischen <strong>Institut</strong>s<br />

Greifswald bestimmt. Für die C/N- Analyse wurden zunächst alle lebende Wurzelmasse

Methoden 21<br />

aus den Proben entfernt. Dann wurden die Proben über Nacht im Ofen bei 80°C getrock-<br />

net <strong>und</strong> anschließend gemahlen (Pulverisette 14 Fritsch Idar-Oberstein; Siebgröße:<br />

0,2 mm).<br />

0 1 Kilometer Bohrpunkte<br />

Abb. 4.1: Lage der Bohrpunkte im Untersuchungsgebiet<br />

Kartengr<strong>und</strong>lage: (Symon 1990)

22 Methoden<br />

Vor dem Einwiegen in Zinnfolie wurden die Proben nochmals bei 80°C ca. eine St<strong>und</strong>e im<br />

Ofen getrocknet. Mit Hilfe des C/N-Analysegeräts (Elementar vario EL, elementar Analy-<br />

sesystem Hanau) wurde mittels DUMAS-Aufschluss der totale Stickstoff <strong>und</strong> Kohlen-<br />

stoffgehalt ermittelt, daraufhin erfolgte die Berechnung der C/N- Verhältnisse. Da die O-<br />

berflächenproben kalkfrei waren, galt Ctot = Corg .<br />

Für die pH-Wertmessung wurden 10 ml der frischen Torfsubstanz mit 25 ml CaCl2 ver-<br />

mischt <strong>und</strong> 16 St<strong>und</strong>en stehen gelassen. Der pH-Wert der im Wasserbad auf 25°C tempe-<br />

rierten Proben wurde mit Hilfe eines pH-Taschenmessgerät (WTW pH 330i) <strong>und</strong> einer<br />

SCHOTT Glaselektrode N64 gemessen.<br />

4.3 Vegetation<br />

Im Juli 2005 wurden 77 Vegetationsaufnahmen von jeweils 25 m² erhoben. Die Pflanzen-<br />

arten wurden dabei der Moosschicht, Krautschicht 1 <strong>und</strong> Krautschicht 2 zugeordnet. Die<br />

Trennung zwischen den Krautschichten erfolgte nicht nach absoluten Wuchshöhen, son-<br />

dern nach einem sichtbaren schichtartigen Höhenunterschied zwischen den am Standort<br />

vorkommenden Arten. Dabei wurde die jeweils niedrigere Schicht als Krautschicht 1<br />

(KS 1) bezeichnet. Die Bestimmung der Deckungsgrade der Arten erfolgte nach einer<br />

neunteiligen Skala nach Braun-Blanquet <strong>und</strong> Pfadenhauer (Dierschke 1994) (Tab. 3.1). Zu-<br />

sätzlich zur Höhe <strong>und</strong> Deckung der einzelnen Vegetationsschichten wurden an jedem<br />

Aufnahmepunkt folgende Parameter erfasst:<br />

- Gesamtdeckung der Vegetation [%];<br />

- Deckung von Phragmites australis [%];<br />

- Deckung trockener Schilfhalme aus dem Vorjahr [%];<br />

- Höhe von Phragmites australis [m];<br />

- Höhe der Streuauflage [m].<br />

Die Bestimmung <strong>und</strong> Benennung der Gefäßpflanzen erfolgte nach Jäger & Werner (2002),<br />

die der Moose nach Frahm & Frey (1992). Die Auswertung der Vegetationsaufnahmen er-<br />

folgte nach dem Vegetationsformenkonzept (Koska et al. 2001) <strong>und</strong> wurde mittels Cluste-<br />

ranalyse überprüft. Mit Hilfe der hierbei ermittelten Vegetationsformen ist es möglich<br />

Aussagen über die abiotischen Verhältnisse am Standort zu treffen (Bioindikation) (Koska<br />

et al. 2001).

Methoden 23<br />

Wenn eine eindeutige Zuordnung eines Vegetationstyps zu einer Vegetationsform nur<br />

mit Hilfe der Artengruppenzusammensetzung nicht möglich war, wurden die gemesse-<br />

nen C/N-Verhältnisse zur eindeutigen Bestimmung der Vegetationsform zur Hilfe ge-<br />

nommen (siehe Absch. 6.2). Dazu wurden die Trophiestufengrenzen nach Succow (Suc-<br />

cow & Stegmann 2001) benutzt.<br />

Zur Darstellung der Deckungsgrade in der Übersichtstabelle in Abschnitt 5.3 wurden die<br />

Klassen 1a <strong>und</strong> 1b sowie 2a <strong>und</strong> 2b zusammengefasst.<br />

Zusätzlich zu jeder Vegetationsaufnahme wurde an den Aufnahmepunkten auch die<br />

- Höhe des Wasserstandes über der Geländeoberfläche (GOF) [m] <strong>und</strong><br />

- Bewirtschaftung: Mahd im Winter stattgef<strong>und</strong>en / nicht stattgef<strong>und</strong>en (g./n.g.) er-<br />

fasst. In den folgenden Abschnitten beziehen sich alle Wasserstandsangaben auf die<br />

Sommerwasserstände im Juli 2005.<br />

Vegetationsformen werden mit Hilfe von Artengruppenkombinationen gebildet, wobei<br />

die Physiognomie der Vegetation unbeachtet bleibt. Da jedoch gerade Struktur, Höhe <strong>und</strong><br />

die schichtweise Gliederung der Vegetation <strong>für</strong> die Besiedelung der Flächen durch den<br />

Seggenrohrsänger von großer Bedeutung sind, wurden die ausgegliederten Vegetations-<br />

formen <strong>für</strong> die Vegetationskartierung nochmals feiner unterteilt bzw. zusammengefasst<br />

(siehe Tab. 5.3, sowie Anhang 7). Kriterien waren dabei die Dichte <strong>und</strong> Höhe der Vegeta-<br />

tion in KS1 <strong>und</strong> KS2, der Wasserstand über GOF sowie die Artenzusammensetzung.<br />

Tab. 3.1: Deckungsgrad- <strong>und</strong> Stetigkeitsskala<br />

Deckungsgradskala: neunteilig nach Braun.Blanquet <strong>und</strong> Pfadenhauer (Dierschke 1994)<br />

Stetigkeitsskala: Klassen nach Frey (Frey & Lösch 1998)<br />

Skala in % Stetigkeitsstufe in %<br />

r

24 Methoden<br />

So wurden acht Vegetationsstruktureinheiten (VSE) gebildet, welche als Kartiereinheiten<br />

genutzt worden. Die Vegetationskartierung erfolgte auf den aktuell vom Seggenrohrsän-<br />

ger besiedelten <strong>und</strong> seit neuster Zeit von diesem aufgegebenen Flächen im Moorzentrum<br />

(ca. 800 ha). Darüber hinaus wurden auch Gehölze, Gräben <strong>und</strong> Störflächen erfasst. Die<br />

Kartierung erfolgte mit Hilfe einer georeferenzierten Karte in ArcView <strong>und</strong> eines GPS-<br />

Geräts (Garmin Etrex). Zwei schwer zugängliche Flächen am Ostrand des Moors konnten<br />

nur aus der Entfernung beschrieben werden.<br />

4.5 Datenverarbeitung <strong>und</strong> Statistik<br />

Mit den Programm Excel (Microsoft Office 2000) wurden die Vegetationsdaten geordnet.<br />

Diese Einteilung <strong>und</strong> das Indikationsvermögen der Artengruppen bezüglich abiotischer<br />

Standortparameter wurden mit einer Clusteranalyse <strong>und</strong> Korrespondenzanalyse (DCA)<br />

im Programm PcOrd überprüft.<br />

Die ermittelten C/N-Verhältnisse <strong>und</strong> pH-Werte wurden mittels des Mann-Whitney-U-<br />

Tests (zweiseitig) auf signifikante Unterschiede zwischen den Vegetationsstruktureinhei-<br />

ten geprüft. Der Mann-Whitney-U-Test ist ein parameterfreier statistischer Test <strong>und</strong> hat<br />

somit gegenüber dem T-Test den Vorteil, dass die zu betrachten Variable nicht normalver-<br />

teilt sein muss. (Somit kann von einer Transformation der Variable abgesehen werden.)<br />

Darüber hinaus kann der Mann-Whitney-U-Test auch bei kleinen Stichproben angewandt<br />

werden (Wilm 2006). Der Mann-Whitney-U-Test beruht auf dem Prinzip der Rangsum-<br />

men, wobei die Werte der zu betrachten Variable aufsteigend sortiert werden <strong>und</strong> einen<br />

Rang zugeschrieben bekommen. Die statistische Prüfgröße U wird aus den Rangsummen<br />

der Stichproben <strong>und</strong> den Fallzahlen der jeweils zu vergleichenden Datensätze ermittelt<br />

<strong>und</strong> mit dem kritischen U-Wert <strong>für</strong> das gewünschte Signifikanzniveau α (5/ 10 %) vergli-<br />

chen (Lettner 2006).<br />

Die Vegetationskarte sowie die Übersichtskarten mit Lage der Bohrpunkte, Vegetations-<br />

aufnahmen <strong>und</strong> der ornithologischen Kartierungen wurden in ArcView 3.0 erstellt. Für<br />

die Anfertigung weiterer Tabellen, Diagramme <strong>und</strong> Abbildungen wurden die Programme<br />

Excel, PowerPoint (beide Microsoft Office 2000), Corel Draw 10 <strong>und</strong> SPSS 10.0 verwendet.

Ergebnisse 25<br />

5 Ergebnisse<br />

5.1 Moorstratigraphie<br />

Die Bohrprotokolle der 16 Bohrungen sind in Anhang 4, die Bohrprofile in Anhang 5 dar-<br />

gestellt.<br />

Der mineralische Untergr<strong>und</strong> wurde in jeder Bohrung erreicht. Die Mächtigkeit der orga-<br />

nischen Ablagerungen reicht von 8 m (B1) am Nordende des Moores bei Dusin bis 0,80 m<br />

(B8) im Ostteil, nahe der mineralischen Durchragung des ehemaligen Wonneburg. Der<br />

Westteil des Moorkörper liegt in einem bis zu ca. 8 m ausgehöhltem Becken. Der Ostteil<br />

des Moores teilt sich in zwei, auf Gr<strong>und</strong> ihrer Untergr<strong>und</strong>verhältnisse verschiedene Ge-<br />

biete. Im Nordosten (vgl. Bohrung B6 <strong>und</strong> B8) überwiegen Flächen geringer Mächtigkei-<br />

ten org. Ablagerungen, wobei im Südwesten auch nahe der mineralischen Inseln Mäch-<br />

tigkeiten bis zu 6 m vorkommen (vgl. Bohrung B12, Abb. 5.1 u. Anhang 5b, B14 u. B13,<br />

Anhang 5b). Der erbohrte Untergr<strong>und</strong> setzt sich aus Fein- <strong>und</strong> Mittelsand zusammen, sel-<br />

ten wurde auch Schluff erbohrt.<br />

Über den mineralischen Sedimenten lagern bei Bohrung B3, B4, B5 Basisschilftorfe, bei<br />

Bohrung B9 <strong>und</strong> B10 Basisbraunmoos-Schilftorfe, bei Bohrung B13, B15 <strong>und</strong> B16 Basiser-<br />

lenholztorfe <strong>und</strong> bei Bohrung B12 <strong>und</strong> B14 Basiserlenholz-Grobseggentorfe verschiedener<br />

Mächtigkeiten. Darüber schließt sich eine, zum Teil mehrere Meter mächtige Mudde-<br />

schicht (K3-4) aus Grob- bis Feindetritus an. Diese wird jeweils durch eine Schilftorf-<br />

schicht überlagert. Den Abschluss der organischen Ablagerungen zur Geländeoberfläche<br />

bilden abhängig von der rezenten Vegetation Braunmoosschilftorfe, reine Schilftorfe <strong>und</strong><br />

Grobseggentorfe. Die muddeunterlagerten Torfschichten sind dabei nie mächtiger als 2 m.<br />

Dabei bildet Standort B13 eine Ausnahme, hier wurden die größten Torfmächtigkeiten<br />

von 3,80 m erbohrt, der Torf wird hier abwechselnd von Schilf, Braunmoosen, Grobseg-<br />

gen <strong>und</strong> Erlen gebildet. Die Muddeschicht ist hier nur 0,60 m mächtig.<br />

Weitere Ausnahmen bilden die Bohrungen B6, B7, B8. Hier wurde keine Mudde abgela-<br />

gert <strong>und</strong> der mineralische Untergr<strong>und</strong> liegt maximal 2 m unter der Geländeoberfläche<br />

(4 m bei B13). In Bohrung B6 überlagern 0,70 m Feinseggentorf eine 0,80 m mächtige<br />

Schilftorfschicht, Bohrung B8 besteht ausschließlich aus 0,80 m mächtigen Schilftorf <strong>und</strong>

26 Ergebnisse<br />

in Bohrung B7 überlagern 0,55 m Schilftorf 0,10 m Schilf-Erlentorf, noch darüber liegen<br />

0,30 m Grobseggentorf.<br />

Abb. 5.1: Beispiele <strong>für</strong> Bohrprofile<br />

Dargestellt werden die tiefste Bohrung B1 nahe der Mündung der Grzybnica, B2 <strong>und</strong> B11 im Inneren<br />

des Untersuchungsgebietes (Lage siehe Abb. 4.1).

Ergebnisse 27<br />

5.2 Abiotische Standortsfaktoren<br />

Die an den Bohrpunkten <strong>und</strong> ausgewählten Vegetationsaufnahmepunkten gemessenen 30<br />

pH-Werte (Anhang 11) reichen von 5,4 – 6,9 der Median liegt bei 6,4. Dabei liegt die Hälf-<br />

te der Werte im subneutralen (pH-Werte von 4,8 bis 6,4) <strong>und</strong> die andere Hälfte der Werte<br />

im alkalischen Bereich (pH-Werte ab 6,4) (Grenzen nach Succow (2001) (Tab. 5.2)). Insge-<br />

samt wurden 30 C/N-Verhältnisse (Anhang 11) ermittelt mit Werten von 13,4 – 48,3, der<br />

Median liegt bei 20,5. 10 % der Werte liegen im oligotrophen Bereich, 47 % im me-<br />

sotrophen Bereich <strong>und</strong> 43 % im eutrophen Bereich (Trophiestufen nach Succow (Succow<br />

& Stegmann 2001))( vgl. Abb. 5.2 u. Tab. 5.3). Dahingegen liegen <strong>für</strong> die Trophiestufen<br />

nach Succow (2001) korrigiert <strong>für</strong> Dumas-Aufschluss mit Daten von Tanneberger & Hah-<br />

ne (2003) durch Joosten& Domain mdl. (2005) in Kahrmann & Haberl (2005) 36 % der<br />

Werte im oligotrophen, 57 % im mesotrophen <strong>und</strong> 7 % im eutrophen Bereich (vgl. Tab.<br />

5.3). 28 der 30 untersuchten Oberflächenproben konnten den sieben näher betrachteten<br />

VSE zugeordnet werden. Die C/N – Werte streuen sehr stark, auch innerhalb der ver-<br />

schiedenen Vegetationsstruktureinheiten (Tab. 5.2 u. Abb. 5.2). Zwischen den einzelnen<br />

Vegetationsstruktureinheiten haben sich keine Unterschiede hinsichtlich der C/N-<br />

Verhältnisse <strong>und</strong> der pH-Werte gezeigt (Mann-Whitney-U-Test, Anhang 9 u. 10).<br />

Tab. 5.1: pH-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten<br />

1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder, 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände<br />

mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige<br />

schilffreie Vegetation, 7. Vegetation der Binnensalzstelle<br />

Struktureinheit 1 2 3 4 5 6 7<br />

pH-Werte 5.5 5.8 5.5 6.6 6.9 6.7 6.2<br />

6.8 6.3 6.0 6.6 6.5 6.8 6.9<br />

6.1 6.2 6.6 6.0 6.2 6.4<br />

6.5 6.4<br />

6.6<br />

6.1<br />

6.4<br />

6.7 6.8 5.4<br />

Median 6.3 6.3 6.3 6.6 6.3 6.7 6.6

28 Ergebnisse<br />

Tab. 5.2: C/N-Verhältnisse der Vegetationsstruktureinheiten<br />

1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder, 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände<br />

mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne<br />

Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Vegetation der Binnensalzstelle<br />

Struktureinheit 1 2 3 4 5 6 7<br />

C/N-Verhältnisse 16.0 15.5 22.2 29.2 25.5 16.8 15.4<br />

25.4 24.2 48.3 21.4 29.2 35.3 16.7<br />

15.1 20.5 23.7 18.7 25.5 20.4<br />

16.5 28.3<br />

19.8<br />

15.8<br />

40.2<br />

17.7 13.4 13.6<br />

Median 16.2 20.5 23.0 20.1 25.5 20.4 16.1<br />

C/N Verhältnis<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

N =<br />

4<br />

1<br />

7<br />

2<br />

4<br />

3<br />

Abb. 5.2: Medianwerte der C/N-Verhältnisse in den einzelnen Vegetationsstruktureinheiten<br />

Erklärung der Boxplots: Linie im Kasten: Median, Kastenunterkante: 1. Quantil (25%), Kastenoberkante:<br />

3. Quantil (75%), Kastenlänge: Interquantilabstand (IQA), Querlinien: Streuung der Werte<br />

über dem 1. Quantil <strong>und</strong> unterhalb des 3. Quantils (1,5*IQA), Kreis: Ausreißer, Zahlenangaben (N):<br />

Stichprobenanzahl. Vegetationsstruktureinheiten: 1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder ,<br />

2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände,<br />

5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Vegetation<br />

der Binnensalzstelle.<br />

4<br />

4<br />

Kartiereinheiten<br />

4<br />

5<br />

3<br />

6<br />

oligotroph<br />

mesotroph<br />

eutroph<br />

polytroph<br />

2<br />

7

Ergebnisse 29<br />

Tab. 5.3: Trophiestufen<br />

Grenzen der Trophiestufen nach Succow (2001), Grenzen der Trophiestufen nach Joosten <strong>und</strong><br />

Domain mdl. (2005) modifiziert mit Korrelationskoeffizient zur Kjeldal/ Dumas-Umrechnung.<br />

Trophiestufen polytroph eutroph mesotroph oligotroph<br />

Grenzen nach Succow (2001) < 10 10 - 20 20 - 33 > 33<br />

Grenzen nach Joosten & Domain<br />

mdl. (2005)<br />

< 7 7 - 15 15 - 24 > 24<br />

In Abb. 5.3 werden Ergebnisse der Korrespondenzanalyse (DCA) dargestellt. In die Aus-<br />

wertung sind nur Aufnahmen mit vorhandenen Werten <strong>für</strong> das C/N-Verhältnis <strong>und</strong> den<br />

pH-Wert eingegangen. Ein signifikanter Zusammenhang von Vegetationseinheiten <strong>und</strong><br />

abiotischen Standortparametern (Wasserstand über der Geländeoberfläche, pH-Wert <strong>und</strong><br />

C/N-Verhältnis) ist durch die DCA nicht nachweisbar. Es ist somit nicht möglich, an<br />

Hand der gemessenen Standortparameter die unterschiedlichen Vegetationseinheiten <strong>und</strong><br />

ihre Verteilung zu erklären.<br />

Mittels der Mediane der auf Flächen der einzelnen Kartiereinheiten gemessenen C/N-<br />

Werte können jedoch die durch Bioindikation ermittelten Nährstoffverhältnisse der Kar-<br />

tiereinheiten 1 <strong>und</strong> 4 als kräftig sowie 2, 3 <strong>und</strong> 5 als mittel (zu Kartiereinheit 7 siehe Ab-<br />

schnitt 5.3.1.5) bestätigt werden (siehe Abb. 5.2). Allein die Nährstoffverhältnisse der Kar-<br />

tiereinheit 6 (ziemlich arm) spiegeln sich nicht in den gemessenen Werten wider.<br />

Die DCA in Abb. 5.4, in welche alle Aufnahmen eingegangen sind, zeigt keine signifikan-<br />

te Abhängigkeit der Vegetationseinheiten vom abiotischen Standortparameter „Wasser-<br />

stand über der GOF“. Hier lassen sich jedoch die Vegetationsstruktureinheiten nach inne-<br />

ren Struktureigenschaften voneinander abgrenzen. Das sind die Deckung <strong>und</strong> Höhe von<br />

Phragmites australis sowie Deckung <strong>und</strong> Höhe der übrigen krautigen Vegetation.

30 Ergebnisse<br />

V67<br />

B14<br />

V49<br />

B5<br />

B6<br />

V36<br />

V65<br />

DCA-<br />

Achse 2<br />

B11<br />

B12<br />

V4<br />

V<br />

V60<br />

B3<br />

B15<br />

B9<br />

B8<br />

V22 V24<br />

V64<br />

B4<br />

V32<br />

B13<br />

V42<br />

B10<br />

B2<br />

Abb. 5.3: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen <strong>und</strong> gemessenen<br />

Standortparameter (pH-Wert, C/N-Verhältnis, Wasserstand über GOF, Bewirtschaftung)<br />

Aufnahmen einer Vegetationsstruktureinheit sind farblich gleich gekennzeichnet.<br />

(1. Schilfbestände der eutrophen Grabenränder , 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris,<br />

3. Schilfbestände mit hohem Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation<br />

ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie Vegetation, 7. Binnensalzstelle)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

V70<br />

B7<br />

DCA-<br />

Achse 1

Ergebnisse 31<br />

B1<br />

V6<br />

B6<br />

V7<br />

V4<br />

V3<br />

V3<br />

V3<br />

B5<br />

V3<br />

V4<br />

V4<br />

V3<br />

V4<br />

DCA-<br />

Achse 2<br />

V5<br />

V2<br />

3<br />

V2<br />

B15<br />

V5<br />

V<br />

4<br />

V3 V5 VX2<br />

V5 V2<br />

5<br />

V6<br />

V6<br />

V5<br />

B2<br />

V6 B13<br />

V2<br />

V6<br />

V5<br />

B8<br />

6<br />

7<br />

Deck. KS1<br />

V6<br />

V7<br />

Höhe KS2<br />

V3<br />

Deck. KS2<br />

Deck. Phr.<br />

B4<br />

DCA-Achse<br />

1<br />

V7<br />

B12<br />

V<br />

Höhe Phr.<br />

V6<br />

B7<br />

V<br />

V5<br />

V5<br />

V<br />

V<br />

V4<br />

V2<br />

V2<br />

B9<br />

V1<br />

V4<br />

V6<br />

V1<br />

V2<br />

V6<br />

V1<br />

V<br />

V4<br />

V4<br />

V2<br />

B10<br />

B11<br />

V4<br />

Abb. 5.4: DCA-Ordinationsdiagramm: Streudiagramm der Vegetationsaufnahmen <strong>und</strong> Standortparameter<br />

(Höhe KS1, Höhe KS2, Höhe Phr., Deck. MS, Deck. Streu, GesDeck., Deck. KS1, Deck.<br />

KS2, Deck. Phr., Deck Phr.+, Wasserstand über GOF)<br />

Aufnahmen einer Vegetationsstruktureinheit sind farblich gleich gekennzeichnet (1. Schilfbestände<br />

der eutrophen Grabenränder, 2. Schilfbestände mit Thelypteris palustris, 3. Schilfbestände mit hohem<br />

Seggenanteil, 4. reine Schilfbestände, 5. ungenutzte Sumpfvegetation ohne Schilf, 6. niedrige schilffreie<br />

Vegetation, 7. Binnensalzstelle). Achse 1 erklärt die Bewirtschaftung (Mahd) der Flächen. Achse<br />

2 erklärt die Deckung <strong>und</strong> Höhe von Schilf <strong>und</strong> KS 2.<br />

V1<br />

V2<br />

V3<br />

V1<br />

B3<br />

V<br />

V1<br />

V3<br />

V4<br />

VSE: 1<br />

2

32 Ergebnisse<br />

5.3 Vegetation<br />

Im Untersuchungsgebiet konnten sechs Vegetationsformen aus der Formationsklasse der<br />

offenen, ungenutzten Vegetation (Koska et al. 2001) <strong>und</strong> acht Vegetationsstruktureinhei-<br />

ten , welche auch als Kartiereinheiten genutzt worden, ausgegliedert werden (Tab. 5.3 u.<br />

Anhang 7).<br />

5.3.1 Vegetationsformen<br />

Die jeweilige Nummer nach dem Titel der Vegetationsform bezieht sich auf die Numme-<br />

rierung der VF in Koska & Timmermann (2001).<br />

5.3.1.1 Rohrkolben-Schnabelseggen-Ried (VF 12)<br />

Das Rohrkolben-Schnabelseggenried ist eine Vegetationsform der mesotroph-<br />

subneutralen Standorte der Wasserstufe 5+ mit topogenem Wasserregime. Die Nährkraft-<br />

stufe ist „ziemlich arm(-mittel)“ (za(-m)) <strong>und</strong> das entspricht einem C/N-Verhältnis von<br />

26-33. Diese Vegetationsform zeichnet sich im Untersuchungsgebiet durch ihre geringe<br />

Vegetationshöhe <strong>und</strong> das dichte Auftreten von Myrica gale aus. Die ∅ Höhe der Kraut-<br />

schicht 2 beträgt zwar 0,9 m, jedoch ist deren Deckung von ∅ nur 4 % gering. Der Wasser-<br />

stand liegt bei ∅ 15 cm über Flur, Myrica gale wächst vorrangig auf trockeneren Bulten<br />

von Carex elata. Neben Carex rostrata, Menyanthes trifoliata, <strong>und</strong> Calamagrostis canescens<br />

kennzeichnen Arten wie Mentha aquatica, Cirsium palustre, Juncus conglomeratus <strong>und</strong> Eri-<br />

ophorum angustifolium die Einheit.<br />

5.3.1.2 Spitzmoos-Großseggen-Ried (VF 13)<br />

Das Spitzmoos-Großseggen-Ried kommt ebenfalls auf mesotroph-subneutralen Standor-<br />

ten der Wasserstufe 5+ mit topogenem Wasserregime vor. Die Nährkraftstufe ist „(ziem-<br />

lich arm-)mittel“ ((za-)m), <strong>und</strong> entspricht einem C/N-Verhältnis von 20-26. Diese Vegeta-<br />

tionsform umfasst Schilfröhrichte mit Thelypteris palustris-Unterwuchs, Schilfröhrichte mit<br />

Seggenunterwuchs <strong>und</strong> die schilffreien Flächen östlich der Grzybnica. Der Wasserstand

Ergebnisse 33<br />

beträgt Ø 0-15 cm über Flur, stellenweise ist eine Streuschicht vorhanden. Diese Vegetati-<br />

onsform wurde aufgr<strong>und</strong> von physiognomischen Unterschieden (Absch. 5.3.2) in drei<br />

Kartiereinheiten aufgeteilt.<br />

5.3.1.3 Teichsimsen-Schilf-Wasser-Ried (VF 26)<br />

Das Teichsimsen-Schilf-Wasser-Ried ist eine Vegetationsform der eutroph-subneutral-<br />

kalkhaltigen Standorte der Wasserstufe 6+ mit topogenem Wasserregime. Die Nährkraft-<br />

stufe ist „kräftig-reich“ (k-r) <strong>und</strong> entspricht einem C/N-Verhältnis von 10-20.<br />

Typisch sind Schwimmdecken von Hydrocharis morsus-ranae <strong>und</strong> Stratiotes aloides sowie<br />

Lemna trisulca <strong>und</strong> Spirodela polyrhiza, welche vorallem die Wasserflächen in den über 1 m<br />

tief ausgebaggerten Gräben bedecken. An den inneren Grabenrändern treten Acorus cal-<br />

mus, Phragmites australis <strong>und</strong> Butomus umbellatus als Begleiter auf. Ebenfalls gehören zu<br />

dieser Vegetationsform die fast reinen, sehr dichten Phragmites australis-Bestände, welche<br />

auf Flächen mit einem Wasserstand von durchschnittlich 20 cm über der Oberfläche vor-<br />

kommen. Der krautige Unterwuchs ist nur schwach entwickelt. Cardamine pratensis subsp.<br />

dentata wächst hierstellenweise am Boden. Es treten kleine Exemplare von Galium palustre<br />

<strong>und</strong> Lycopus europaeus treten auf.<br />

5.3.1.4 Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried (VF 27)<br />

Das Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried kommt auf eutroph-subneutral-kalkhaltigen<br />

Standorten der Wasserstufe 5+ mit topogenem Wasserregime vor. Die Nährkraftstufe ist<br />

„kräftig“ (k) <strong>und</strong> entspricht einem C/N-Verhältnis von 13-20. Diese fast reinen, sehr dich-<br />

ten Phragmites australis-Bestände kommen auf Flächen mit einem Wasserstand von<br />

durchschnittlich 7 cm über Flur vor. Der krautige Unterwuchs ist nur schwach entwickelt.<br />

Vereinzelt treten Galium palustre, Carex pseudocyperus, Mentha arvensis, Poa pratense, Carda-<br />

mine pratensis subsp. dentata, Stellaria palustre <strong>und</strong> Lycopus europaeus auf. Die Moosschicht<br />

aus Leptodictyum riparium ist gut ausgebildet.

34 Ergebnisse<br />

Tab. 5.4: Übersichtstabelle nach Dierschke (1994) der Vegetationstypen im Rozwarowoer Moor<br />

Die mit Nummern gekennzeichneten Vegetationseinheiten werden zu Vegetationsformen <strong>und</strong> Vegetationstruktureinheiten<br />

zusammengefasst. VF 26: Teichsimsen-Schilf-Wasserried, VF 12: Rohrkolben-<br />

Schnabelsegge-nRied, VF 13 Spitzmoos-Großseggen-Ried, VF 27 Zungenhahnenfuß-Großseggen-Ried,<br />

VF 39: Strandaster-Salzbinsen-Rasen, VF 50: Nachtschatten-Schilf-Staudenflur (Ausführliche Vegetationstabelle<br />

siehe Anhang 7)<br />

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Wasser über GOF [m] >1 0.21 0.15 0.01 0.14 0.20 0.05 0.01 0.03 0.07 0.07 0.00<br />

Gesamtdeckung % 68 96 87 95 97 89 83 99 94 97 99 100<br />

Deckung Phr. % 0 94 0 44 10 0 73 74 64 91 94 0<br />

Deckung Phr.+ % 0 6 0 3 0 0 1 5 4 3 2 0<br />

Höhe Phr. [m] 0.0 2.0 0.0 1.5 0.3 0.0 1.5 1.6 1.5 2.0 2.1 0.0<br />

Höhe KS2 [m] 0.2 2.0 0.9 1.5 1.1 1.4 1.5 1.6 1.4 2.0 2.1 0.0<br />

Höhe KS1 [m] 0.1 0.2 0.6 0.7 0.9 0.9 0.5 0.8 0.9 0.5 0.9 0.3<br />

Deck KS2 % 3 94 4 45 14 35 74 75 64 91 94 0<br />

Deck KS1% 18 30 87 74 92 59 51 68 63 28 23 100<br />

Deck MS % 0 2 0 4 0 0 36 26 44 18 0 0<br />

Höhe Streu [m] 0.00 0.03 0.03 0.06 0.06 0.00 0.05 0.04 0.06 0.01 0.04 0.04<br />

Vegetationsstruktureinheit 8 4 6 2 5 5 3 2 2 4 1 7<br />

Vegetationsform 26 12 13 27 50 (37) 39<br />

Wasserstufe 6+ 5+ 4+ 5+-4+<br />

Wasserregimetyp T T T T T K<br />

Trophiestufe m-r za-(m) (za-)m k s m-k<br />

Trophiestufengruppe eutroph mesotroph mesotroph eutroph polytroph eutroph<br />

Säure-Basen-Stufe sub-ka sub sub sub-ka sub-ka sub-ka<br />

Anzahl der Aufnahmen<br />

AG<br />

4 5 3 11 6 5 7 8 10 9 7 2<br />

11 Hydrocharis morsus-ranae V2<br />

11 Stratiotes aloides III3<br />

44 Acorus calamus III1<br />

12 Spirodela polyrhiza V3 IV3 I1 I+ I1<br />

14 Lemna trisulca III3 III3<br />

87 Phragmites australis III1 V5 V3 II1 V4 V4 V4 V5 V5<br />

39 Carex elata IV2 IV2 III3 V2 IV3 IV2 V2<br />

78 Lythrum salicaria III1 IV+ III1 II1 IV1 IV+ III+ IV1 II+<br />

64 Epilobium palustre IV+ III+ III+ V1 III1 I1 III+<br />

25 Potentilla palustris IV2 II2 II1 III1 III1 II2 IV2<br />

78 Lysimachia vulgaris IV1 IV2 III2 V2 II1 V2 V2 I1<br />

25 Calamagrostis stricta II1 V1 V+ I2 III2 IV2<br />

53 Lathyrus palustris II+ V+ III+ V1 II1 III+<br />

73 Carex disticha II1 II2 V4 V2 I2 II2 III2<br />