Grenze - Hinterland Magazin

Grenze - Hinterland Magazin

Grenze - Hinterland Magazin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

ISSN 1863-1134<br />

<strong>Grenze</strong><br />

außerdem im Heft:<br />

Schlampen Marsch! Was wir noch zu erwarten haben<br />

Verdammte Hacke! Schröders Extremismus der Mitte<br />

Wir wollen mehr! Transsexuellengesetz ungenügend<br />

Heimatkrimi abschaffen! Kluftinger ausweisen!<br />

# 18/2011 4,50 euro

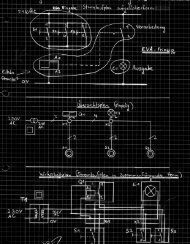

Grenzschutz aus Sicht der EU<br />

uropa fährt Hochtechnologie auf, um Migrierende<br />

E davon abzubringen, dass sie die <strong>Grenze</strong>n überschreiten.<br />

Diese Grafik sowie das Infrarotbild vom Titel<br />

stammen aus aktuellen EU-Broschüren, in denen die<br />

EU-Kommission ihre technischen Errungenschaften<br />

anpreist. Die Sicherung der <strong>Grenze</strong> gerät zunehmend<br />

zur reinen Objektabwehr. Dass es sich bei den Flüchtlingen<br />

um Menschen handelt, wird ausgeblendet.<br />

Matthias Becker zeichnet in star wars ab Seite 18<br />

die Entwicklung der Genzschutz-Technologie nach<br />

und was die EU-Kommission plant und umsetzt.<br />

Das Vierteljahresheft<br />

für kein ruhiges.<br />

IMPRESSUM<br />

<strong>Hinterland</strong> #18<br />

Oktober bis Dezember 2011<br />

Titel: Infrarotaufnahme eines Flüchtlingbootes<br />

Herausgeber:<br />

Bayerischer Flüchtlingsrat<br />

Augsburgerstraße 13<br />

80337 München<br />

Verantwortlich: Matthias Weinzierl<br />

Redaktion: Andrea Böttcher, Friedrich C.<br />

Burschel, Dorothee Chlumsky, Stephan<br />

Dünnwald, Florian Feichtmeier, Stefan Klingbeil,<br />

Christoph Merk, Anna-Katinka Neetzke,<br />

Till Schmidt, Nikolai Schreiter, Sarah Stoll, Sara<br />

Magdalena Schüller<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht<br />

unbedingt die Meinung der Redaktion wiedergeben.<br />

Kontakt: redaktion@hinterland-magazin.de<br />

Gestaltung: Matthias Weinzierl<br />

Druck: Ulenspiegel Druck GmbH,<br />

Birkenstraße 3, 82346 Andechs<br />

Auflage: 1.500 Stück<br />

Website: Anton Kaun<br />

Anzeigen: anzeigen@hinterland-magazin.de<br />

Jahresabo: 21,00 Euro<br />

Abo-Bestellung: abo@hinterland-magazin.de<br />

www.hinterland-magazin.de<br />

gefördert von der UNO-Flüchtlingshilfe<br />

Eigentumsvorbehalt:<br />

Diese Zeitschrift ist solange Eigentum des Absenders, bis<br />

sie dem Gefangenen persönlich ausgehändigt worden ist.<br />

Zur-Habe-Nahme ist keine persönliche Aushändigung im<br />

Sinne des Vorbehalts. Wird die Zeitschrift dem Gefangenen<br />

nicht ausgehändigt, so ist sie dem Absender mit dem<br />

Grund der Nichtaushändigung in Form eines rechtsmittelfähigen<br />

Bescheides zurückzusenden.

4<br />

zitiert & kommentiert<br />

Von Hubert Heinhold<br />

italia brutalia<br />

5<br />

Italien liegt in Europa<br />

Die Situation von Flüchtlingen in Italien<br />

Von Domink Bender<br />

grenze<br />

12<br />

Das Abenteuer beginnt hier<br />

Der Beginn einer klandestinen Reise<br />

durch die Realitäten Europas<br />

Von Michael Westrich<br />

18<br />

Star Wars<br />

Aufrüstung an den Schengengrenzen<br />

Von Matthias Becker<br />

21<br />

Unter Zugzwang<br />

Das mexikanische Grenzregime<br />

Von Sebastian Muy<br />

28<br />

Die Guten ins Töpfchen<br />

Die Migrations- und Entwicklungspolitik der EU<br />

Von Holger Harms<br />

31<br />

Hopp oder Topp?<br />

Das entgrenzte Subjekt in digitalen Räumen<br />

Von Jana Ballenthien und Tanja Carstensen<br />

36<br />

Mauerpark Germany<br />

Geschichte und Zukunft der Residenzpflicht<br />

Von Anke Schwarzer<br />

42<br />

Die <strong>Grenze</strong>n verbrennen<br />

Über das erfolgreiche Überschreiten<br />

von europäischen Außengrenzen<br />

Von Bernd Kasparek<br />

46<br />

Wir schengen euch nix<br />

Willkommen auf dem NoBorder-Camp 2011<br />

Von Niko Schreiter<br />

49<br />

Eingeschränkte Sichtweisen<br />

Vom Märchen der „Festung Europa“<br />

Von Luise Marbach<br />

55<br />

Spiel mit <strong>Grenze</strong>n<br />

Bericht einer Aktion am Gärtnerplatz<br />

Von Julia Jäckel<br />

57<br />

<strong>Grenze</strong>n des Wachstums<br />

Über Genpflanzen und verseuchte Böden<br />

Von Barbara Brandl<br />

61<br />

Ungenügend<br />

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts<br />

zum Transsexuellengesetz<br />

Von Till Schmidt<br />

postkolonial<br />

63<br />

Mythen vom Chinesen-Maier<br />

und koloniale Propaganda<br />

Von Martin W. Rühlemann<br />

debattencaspar<br />

67<br />

Der Bauchredner aus dem Allgäu<br />

Über gefeierte regionale Kriminalromane<br />

Von Casper Schmidt<br />

bitte mitte<br />

70<br />

Herrschaft des Verdachts<br />

Bayern gegen „Extremismus“<br />

Von Fred König<br />

72<br />

Extrem unbrauchbar<br />

Kritik eines inhaltsleeren Begriffs<br />

Von Niko Schreiter<br />

fragmente<br />

74<br />

Gedicht aus dem Exil<br />

Von SAID<br />

Impressions<br />

Von Birds of Immigrants<br />

queer<br />

75<br />

Nationale Hysterie<br />

Bericht über die diesjährige Budapest Pride<br />

Von Judith Götz und Rosemarie Ortner<br />

78<br />

NEIN heißt NEIN!<br />

Chancen und Risiken einer<br />

schlampigen Protestform<br />

Von Judith Völkel<br />

lesen<br />

80<br />

Ethnographie am Ufer<br />

Von Stephan Dünnwald<br />

„Mach doch mal einer den Kulturkack aus!”<br />

Von Thomas Atzbacher<br />

Man würd doch wohl noch sagen dürfen<br />

Von Thomas Atzbacher<br />

nachgehakt<br />

85<br />

Eine deutsche Botschaft<br />

Über das Recht auf Familienzusammenführung<br />

Von Anna-Katinka Neetzke und Tobias Klaus<br />

Et voilá, liebe Lesenden,<br />

or Ihnen liegt unsere Ausgabe #18. Es ist<br />

V– wieder einmal – ein prall gefülltes Heft<br />

geworden. Auf 88 Seiten finden Sie 26 Artikel,<br />

die sich größtenteils unserem Schwerpunktthema<br />

<strong>Grenze</strong> widmen. Daneben gibt’s übrigens<br />

ein Novum, nämlich Lyrik, in Form<br />

eines Gedichtes des iranischen Exilanten<br />

SAID.<br />

Diesmal sollten Sie unser Heft auch einmal<br />

schnell durchblättern: Von hinten nach<br />

vorn! In der rechten unteren Ecke erwartet sie<br />

das Daumenkino Lampedusa von Anton<br />

Kaun. Es zeigt die Gewalt der italienischen<br />

Polizei gegen tunesische Migranten, die sich<br />

auf der Mittelmeerinsel im September abspielte.<br />

Keine leichte Kost…<br />

Unsere #19 wird übrigens wieder ein bundesweit<br />

erscheinendes Heft der Flüchtlingsräte<br />

Das Schwerpunktthema ist Abschiebung. Wir<br />

freuen uns schon jetzt auf Ihre Beiträge. Der<br />

Redaktionsschluss ist der 20. Februar 2012.<br />

…und jetzt — lesen!<br />

Ihre <strong>Hinterland</strong> Redaktion

4<br />

zitiert & kommentiert<br />

„Über den Wolken muss die<br />

Freiheit wohl grenzenlos sein ...“<br />

Hubert Heinhold<br />

ist Rechtsanwalt<br />

und im Vorstand<br />

des Fördervereins<br />

Bayerischer<br />

Flüchtlingsrat e.V.<br />

und bei Pro Asyl.<br />

Von Hubert Heinhold<br />

(Reinhard Mey)<br />

Wer teilt sie nicht, die Sehnsucht nach der<br />

grenzenlosen Freiheit? Der eine meint<br />

Repressionslosigkeit, die andere Unabhängigkeit,<br />

der nächste die geistige Freiheit, andere verstehen<br />

darunter konkrete Dinge wie „no border“,<br />

„break the wall“, keinen Knast und keine Psychiatrie et<br />

cetera. Nicht erst seit 1968 ist grenzenlose Freiheit ein<br />

Sehnsuchtsort.<br />

Dass die Freiheit der Minderheit auch die Freiheit der<br />

Mehrheit beschneiden kann, erleben wir gerade in diesen<br />

Tagen sehr schmerzhaft. Die Wirtschaft prägt die<br />

Außenpolitik der Staaten. Ob ein afrikanisches oder<br />

lateinamerikanisches Land Visumsfreiheit genießt,<br />

hängt weniger von historischen Verknüpfungen, sondern<br />

von politischen, geostrategischen und wirtschaftlichen<br />

Interessen ab. Die Ökonomie vor allem ist es,<br />

die die <strong>Grenze</strong>n erhält oder niederreißt und eine USA,<br />

eine EU oder auch nur einen Euro-Raum schafft. Jenseits<br />

dieser Interessen gibt es kein „Menschenrecht auf<br />

Reisefreiheit“, jedenfalls nicht in der Realität, sondern<br />

allenfalls in schönen Postulaten.<br />

Das Postulat „no border“ ist daher gegenwärtig nichts<br />

anderes als gut gemeint, ein Scheck auf eine Zukunft,<br />

für die zu kämpfen wir aufgefordert sind. Noch sind<br />

wir allerdings weit entfernt von einer supranationalen<br />

oder gar überkontinentalen Gemeinschaft.<br />

Auf der politisch-strategischen Ebene ist es nötig, eine<br />

offene Debatte über die interkontinentalen Wanderungen<br />

zu führen, über die <strong>Grenze</strong>n der Aufnahmebereitschaft<br />

und die Risiken und Folgen von Wanderungsbewegungen<br />

für die Länder auf der südlichen Erdhalbkugel.<br />

Eine grenzenlose Welt ist gegenwärtig ebenso<br />

wenig wünschenswert wie das eingemauerte Europa<br />

oder Amerika. Dass deren Mauern und Abwehrbollwerke<br />

geschleift werden müssen, ist klar. Welche Regelungen<br />

– und damit Begrenzungen – vernünftig und<br />

gerecht sind und wie man sie weltumspannend installieren<br />

kann, braucht noch viele Diskussionen, viel Zeit<br />

und auch die eine oder andere Revolution.

Italien liegt in Europa<br />

In Italien sind Flüchtlinge einer verheerenden Situation ausgesetzt. Aufgrund des Dublin-Systems, das<br />

festlegt, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag im EU-Einreiseland stellen müssen, werden Asylsuchende auch<br />

aus Deutschland wieder nach Italien zurückgeschoben. Eine Sammlung erschütternder O-Töne von<br />

überwiegend minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen gibt Auskunft über die italienischen – und<br />

europäischen – Zustände. Von Dominik Bender<br />

Foto: Shirin Shahidi

Slumview: Streetview<br />

Das Bretterlager Comunità la Pace in Rom.<br />

Zu erkunden auch per Google Streetview.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte<br />

(EGMR) hat am 19.10.2011 (Az.<br />

64208/11) erstmals eine Dublin-Abschiebung<br />

aus Deutschland nach Italien gestoppt. Der EGMR hat<br />

der deutschen Bundesregierung in diesem Rahmen<br />

unter anderem folgende Frage zur Beantwortung vorgelegt:<br />

„Besteht angesichts der vom Beschwerdeführer<br />

vorgelegten Berichte und Schilderungen die ernstzunehmende<br />

Gefahr, dass der Beschwerdeführer im<br />

Falle einer Abschiebung nach Italien einer Verletzung<br />

in seinen Rechten aus Art. 3 Europäischen Menschenrechtskonvention<br />

ausgesetzt wird?“<br />

Dem „Statement of Facts“, das der EGMR wenige<br />

Tage später zu dem Fall veröffentlicht hat lässt sich<br />

entnehmen, dass sich in ihm die in der deutschen<br />

verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung seit etwa<br />

einem Jahr kontrovers geführte Debatte über die<br />

Zulässigkeit von Dublin-Abschiebungen nach Italien<br />

in ganz besonderer Weise zugespitzt hat: Die aus<br />

Syrien stammende Familie kurdischer Volkszugehörigkeit<br />

wurde nach ihrer Einreise nach Deutschland auseinandergerissen<br />

– der Familienvater musste sich<br />

nach Nordrhein-Westfalen begeben, seine Frau und<br />

Kinder hingegen nach Sachsen-Anhalt. Auf diese<br />

Weise entstand eine für den Fall folgenreiche Aufspaltung<br />

der gerichtlichen Zuständigkeit. Da die Familie<br />

über Italien in die Europäische Union eingereist war<br />

und dort auch Fingerabdrücke hinterlassen hatte, leitete<br />

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein<br />

Verfahren zur Abschiebung der gesamten Familie<br />

dorthin ein. Alle Familienmitglieder setzten sich mit<br />

Rechtsbehelfen gegen die drohende Abschiebung zur<br />

Wehr. Und nun zeigte die Aufspaltung der gerichtlichen<br />

Zuständigkeit ihre Folgen: Während sich Frau<br />

und Kinder erfolgreich beim Verwaltungsgericht Magdeburg<br />

gegen die Abschiebung nach Italien wehrten,<br />

erklärte das für den Ehemann und Vater zuständige<br />

Verwaltungsgericht Münster die Abschiebung nach<br />

Italien für zulässig. Der Riss, der im Hinblick auf die<br />

Frage der Zulässigkeit von Italien-Abschiebungen seit<br />

2010 – ähnlich wie in den Jahren 2008 und 2009<br />

bezüglich der Griechenland-Abschiebungen – durch<br />

die unterinstanzliche verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung<br />

geht, ging nun plötzlich auch direkt durch<br />

eine Familie! Das Bundesverfassungsgericht, vom<br />

Rechtsanwalt des Familienvaters auf den ablehnenden<br />

Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster hin angerufen,<br />

hatte an der bevorstehenden Trennung der<br />

Familie und der Abschiebung des Ehemannes und<br />

Vaters nach Italien nichts auszusetzen. Wohl aber<br />

bekanntermaßen der EGMR, auf dessen endgültige<br />

Entscheidung in dem Fall nun mit Spannung gewartet<br />

werden kann.<br />

Foto: Shirin Shahidi<br />

Erschütternde Vorort-Recherchen<br />

Der Fall gibt Anlass dazu, sich noch einmal die Dramatik<br />

der Situation in Italien vor Augen zu führen<br />

und sich in Erinnerung zu rufen, warum Pro Asyl, die<br />

Schweizerische Flüchtlingshilfe zusammen mit der<br />

norwegischen Nichtregierungsorganisation Jussbuss,<br />

die norwegische Nichtregierungsorganisation NOAS<br />

sowie der Menschenrechtsbeauftragte des Europarates<br />

Thomas Hammarberg, aber auch zum Beispiel das<br />

Europamagazin des SWR und die Sendung „Weltbilder“<br />

des NDR, Vorort-Recherchen in Italien unternahmen<br />

und von ihnen berichteten: Es waren die glaubhaften<br />

und erschütternden Berichte derer, die als<br />

Asylsuchende monatelang, teilweise jahrelang, in Italien<br />

um ihr Überleben gekämpft und sich schließlich<br />

zu einer Flucht aus dem italienischen Elend in ein<br />

anderes europäisches Land – darunter auch oft<br />

Deutschland, die Schweiz und Norwegen – entschieden<br />

hatten. Die Berichte dieser Menschen zu dokumentieren<br />

ist umso dringender notwendig, weil das<br />

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in<br />

Dublin-Verfahren in aller Regel auf die Anhörung<br />

(das „Interview“) der Betroffenen vollständig verzichtet,<br />

so dass es keine Kenntnis von den Hintergründen<br />

der jeweiligen Weiterflucht erhält. Es soll ja „nur“ – so<br />

die Idee hinter dem vollständigen Amtsermittlungsausfall<br />

– in ein anderes europäisches Land abgeschoben<br />

werden. An dieser Haltung des BAMF haben die<br />

zahlreichen belastbaren Belege für die dramatische<br />

Situation in Italien und auch die Vielzahl der verwaltungsgerichtlichen<br />

Aussetzungsbeschlüsse nichts<br />

ändern können – die jüngste Entscheidung des EGMR<br />

wird es wohl auch nicht tun.<br />

In der Folge sollen daher die Zitate von Betroffenen<br />

wiedergegeben werden, die teilweise auch in dem<br />

von Pro Asyl veröffentlichten Bericht zur Situation<br />

von Flüchtlingen in Italien aufgegriffen werden. Sie<br />

stammen ganz überwiegend von unbegleiteten minderjährigen<br />

Flüchtlingen, für deren rechtliche Vertretung<br />

ich als Ergänzungspfleger (d.h. als vom Familiengericht<br />

beauftragter Rechtsanwalt) verantwortlich<br />

bin. Die Zitate sind in chronologische Reihenfolge<br />

von der Flucht nach Italien bis zur Flucht aus Italien<br />

gebracht.<br />

Ankunft in Italien<br />

„Vier Tage und vier Nächte verbrachten wir auf dem<br />

Meer. Wir verloren die Orientierung, Treibstoff,<br />

Lebensmittel und Wasser gingen aus, hohe Wellen<br />

drohten das Boot zum Kentern zu bringen. Als wir<br />

ein Fischerboot sahen, flehte einer von uns, der eng-<br />

italia brutalia

8<br />

italia brutalia<br />

Foto: Shirin Shahidi<br />

Weniger geht<br />

kaum: Im besetzten<br />

Bürogebäude nahe<br />

der römischen End-<br />

lisch konnte, den Fischer an, uns zu helfen. Es seien<br />

Frauen und Kinder an Bord, einige seien ohnmächtig,<br />

wir bräuchten dringend Hilfe. Der Fischer war<br />

freundlich, er gab uns Wasser und Treibstoff, aber er<br />

hatte Angst, von der Küstenwache mit uns gesehen<br />

und der Schlepperei angeklagt zu werden. Er bot an,<br />

uns die Richtung zu zeigen, aber er bat uns, Abstand<br />

zu halten.“<br />

„Ich gehe davon aus, dass ich bei meiner Ankunft als<br />

Minderjähriger registriert wurde. Ich wies jedenfalls<br />

darauf hin, dass ich minderjährig bin. Welche Daten<br />

sie dann aber letztlich benutzten, weiß ich nicht. Das<br />

Problem war nämlich, dass bei der Registrierung nicht<br />

jeder selbst zum Namen und Geburtsdatum befragt<br />

wurde. Stattdessen wurden zwei oder drei Bootsflüchtlinge,<br />

die etwas englisch sprachen, ausgewählt<br />

und aufgefordert, für alle zu sprechen.“<br />

„Eine Person, die somalisch und italienisch sprach,<br />

musste für uns nach der Ankunft die Angaben zu den<br />

Personendaten machen, da gab es keinen Ausweg.<br />

Über die so entstandenen Personendaten erhielten<br />

wir einen Zettel, den wir um das Handgelenk gebunden<br />

bekamen. Die Daten auf meinem Zettel waren<br />

falsch. Mein Geburtsjahr lautete, soweit ich mich erinnere,<br />

auf das Jahr 1989. Danach wäre ich also mindestens<br />

18 Jahre und damit volljährig gewesen. Und das<br />

zu einem Zeitpunkt, zu dem ich in Wirklichkeit gerade<br />

mal 14 Jahre alt war!“<br />

„Ich war der Jüngste im Boot. Die Erwachsenen hatten<br />

mir gesagt, dass man mich von der Gruppe trennen<br />

werde, wenn ich sage, dass ich minderjährig bin.<br />

Ich war auf der Flucht schon so oft alleine gelassen<br />

worden, dass ich nicht schon wieder getrennt werden<br />

wollte, also sagte ich, ich sei 18 Jahre alt.“<br />

haltestelle Anagnina<br />

sind Lattenroste und Unterbringung im Erstaufnahmelager<br />

Matratzen die einzigen<br />

Möbelstücke. „Zu den Unterbringungsbedingungen in dem Lager<br />

auf Lampedusa kann ich folgendes sagen: Die Einrichtung<br />

war völlig überfüllt. Kinder, Jugendliche,<br />

Erwachsene, Frauen und Männer, Alte und Kranke –<br />

sie alle waren dort auf engstem Raum miteinander<br />

untergebracht.“<br />

„Es hieß, dass die Bürger von Turin<br />

„In Bari herrschten die gleichen<br />

sich vor Leuten wie uns fürchten.“<br />

schlimmen Unterbringungsbedingungen<br />

wie schon zuvor auf<br />

Lampedusa: Wir waren in einem<br />

überfüllten, mit Zäunen eingegrenzten Lager untergebracht,<br />

das aus Blechcontainern bestand und vom<br />

Militär bewacht wurde. Die Bewacher hatten Geweh-<br />

re geschultert, und wir fühlten uns wie in Gefangenschaft.<br />

Tagsüber war die Hitze in den Blechcontainern<br />

nicht auszuhalten, sie war unglaublich, und<br />

nachts kühlten die Temperaturen derart ab, dass wir<br />

bitter froren.“<br />

„Als einer von uns fragte, wieso wir wie Tiere von<br />

der Außenwelt abgeschirmt hier festgehalten werden,<br />

bekam er zur Antwort, dass die Bürger von Turin sich<br />

vor Leuten wie uns fürchten und das können sie<br />

ihren Mitbürgern nicht antun.“<br />

„An den Aufenthalt im Lager erinnere ich mich<br />

ungern, es war eine sehr schlimme Zeit. Das Lager<br />

wurde von Kameras und von Polizisten bewacht, ich<br />

durfte es nicht verlassen. Streit entstand oft um die<br />

wenigen Toiletten und Duschmöglichkeiten. Aber so<br />

schlimm es in dem Lager war, es war doch wesentlich<br />

besser als das, was mich danach erwartete.“<br />

Entlassung aus dem Erstaufnahmelager<br />

„Nach drei Monaten händigte man mir ein Dokument<br />

aus, das dokumentierte, dass ich für die nächste Zeit<br />

rechtmäßig in Italien bleiben dürfte. Gleichzeitig forderte<br />

man mich zum Verlassen des Lagers auf. Ich<br />

hätte einen solchen Gedanken zuvor niemals für<br />

möglich gehalten, aber plötzlich wollte ich im Lager<br />

bleiben, waren die Lebensumstände dort noch so<br />

widrig. Denn es war gerade die Zeit des Jahreswechsels<br />

2008/2009, also mitten im Winter, und ausgerechnet<br />

zu so einer Jahreszeit sollte ich einfach mir selbst<br />

überlassen werden?“<br />

„Nach einiger Zeit setzte man uns in Caltanisetta (Sizilien)<br />

vor die Tür des Flüchtlingslagers und überließ<br />

uns uns selbst. ‚Versucht es in anderen Ländern in<br />

Europa, wir wollen Euch hier nicht‘ gab man uns mit<br />

auf den Weg. Ich schloss mich mit einer Gruppe von<br />

sieben anderen minderjährigen Jungen aus Somalia<br />

zusammen. Wir alle fuhren – ohne gültiges Ticket –<br />

mit dem Zug nach Rom. Dort, so hofften wir, könnten<br />

wir Arbeit, Unterschlupf, medizinische Versorgung,<br />

Nahrung und eine Schulausbildung finden.“<br />

Ankunft in Rom<br />

„Somalische Landsleute haben mir dann angeboten,<br />

mit ihnen nach Rom zu gehen. Wir alle verbanden<br />

damit die Hoffnung, in dieser großen Metropole<br />

zumindest unsere existentiellsten Lebensbedürfnisse<br />

sicherstellen zu können. Wir hatten uns jedoch geirrt,<br />

wie wir sofort nach unserer Ankunft in Rom feststellen<br />

mussten. In dieser Stadt hat sich eine Subkultur

Cativa Italia<br />

In der Comunità la Pace leiden viele Menschen an<br />

Krankheiten, es gibt eine Dusche – ohne Wasser.<br />

der Flüchtlinge gebildet, die<br />

elend ist.“<br />

„Meistens hielt ich mich – wie<br />

die meisten Flüchtlinge – rund<br />

um den Hauptbahnhof auf. Das<br />

ist gleichzeitig der Ort, der von<br />

mafiösen Gruppen kontrolliert wird. Sie versuchen<br />

einen zu zwingen, z.B. Drogen zu verkaufen. Als ich<br />

das ablehnte, wurde ich einmal derart zusammengeschlagen,<br />

dass ich bewusstlos wurde.“<br />

„Wir haben nachts Schutz in U-Bahnhöfen und Tunneln<br />

gesucht. Aber die Sicherheitsleute haben uns<br />

verjagt, sie haben ihre Hunde auf uns gehetzt. Es<br />

wird im Winter sehr kalt in Rom und wir hatten keine<br />

Matratzen oder Decken. Wir haben auf Pappkartons<br />

geschlafen. Wenn du fünf Pappkartons hast, bist du<br />

ein reicher Mann unter den Flüchtlingen.“<br />

„Bei den gewalttätigen Übergriffen ging es aber nicht<br />

immer darum, die Betroffenen zu kriminellen Handlungen<br />

zu zwingen. Teilweise waren die Angriffe<br />

auch einfach rassistisch motiviert, und teilweise<br />

„Überall waren Kakerlaken.<br />

Ich muss heute noch würgen,<br />

wenn ich nur daran denke.“<br />

waren es sexuelle Übergriffe.“<br />

„Jede Nacht zwischen 3 und 4<br />

Uhr kamen Sicherheitsleute und<br />

verscheuchten die Menschen,<br />

die auf der Straße schliefen. Es<br />

kamen auch Fahrzeuge mit Wassertanks,<br />

die die Straße nass spritzten und auch die,<br />

die dort schliefen.“<br />

„In Rom kam ich in der somalischen Botschaft unter.<br />

Dort schlief ich auf dem Boden, nicht einmal eine<br />

warme Jacke hatte ich für den Winter. Es war<br />

unglaublich schmutzig, es gab keine Toiletten, überall<br />

waren Kakerlaken. Ich muss heute noch würgen,<br />

wenn ich nur daran denke.“<br />

„Ich hatte Somalia wegen des Krieges verlassen, aber<br />

was ich in Italien erlebte, war schlimmer. Es gab zwar<br />

keine Schießereien und Bombenangriffe, aber ich<br />

lebte auf der Straße, ich hungerte, es gab keine Schule<br />

und keinen Arzt, ich musste betteln und wurde<br />

überall verjagt.“<br />

Foto: Shirin Shahidi

10<br />

Foto: Shirin Shahidi<br />

Bürowrack<br />

Anagnina:<br />

Flüchtlinge bilden in<br />

Rom eine eigene<br />

Subkultur, zwischen<br />

Ruinen und Obdachlosigkeit.<br />

„Ein Mensch braucht drei grundsätzliche Dinge zum<br />

Leben: Essen, Wasser und Unterkunft. Man braucht<br />

auch Bekleidungen. Diese Sachen habe ich vom italienischen<br />

Staat nicht bekommen.“<br />

„Der italienische Staat hat mich aufgenommen und<br />

ohne irgendwelche Unterstützungen einfach wie<br />

Abfall zur Seite gestellt. Ein Jahr lang habe ich auf<br />

dem Busbahnhof, am Bahnhof oder auch einfach in<br />

abgestellten, kaputten Autos übernachtet. Es gab<br />

weder Essen noch Wasser. Um diese Dinge haben wir<br />

bei den Kirchen gebettelt.“<br />

„Die Probleme, die es in Italien gibt, können schrift-<br />

lich nicht ausreichend geschildert<br />

werden. Kurz gesagt, selbst<br />

wenn sich alle Blätter der<br />

Bäume zum Papier und alles<br />

Wasser zu Tinte wandeln könnten,<br />

würde es nicht ausreichen,<br />

um die Probleme in Italien<br />

schriftlich zu schildern.“<br />

„Ich war immer nur damit beschäftigt, etwas zu Essen<br />

zu finden, aber ich bekam nie mehr als eine Mahlzeit<br />

pro Tag. Ich hungerte, ich wurde krank, aber an<br />

einen Luxus wie einen Arztbesuch war nicht zu denken.<br />

Ich hätte gerne Italienisch gelernt, aber so, wie<br />

ich damals lebte, hatte ich keine Kraft dafür.“<br />

„Ich konnte mein Leben – und dabei muss ich noch<br />

einmal betonen: es war mitten im Winter und ich war<br />

gerade einmal 14 Jahre alt – nur dadurch sichern,<br />

dass ich mir Weggeworfenes von Supermärkten und<br />

Essensreste von Restaurants zusammenklaubte. Auch<br />

mit dem Verkauf von Blechdosen verdiente ich ein<br />

„Ich wachte im Krankenhaus auf,<br />

dort gab man mir etwas Traubenzucker<br />

und schickte mich sofort<br />

wieder auf die Straße.“<br />

paar Cents, für die ich mir dann Essen und Trinken<br />

kaufte.“<br />

Die Rolle der Polizei und die Ohnmacht<br />

der karitativen Einrichtungen<br />

„In Rom, wo ich im Herbst 2008 ankam, herrschte<br />

Anarchie, was die Rechte und Chancen von minderjährigen<br />

Flüchtlingen angeht. Die Polizei ist kein Ansprechpartner<br />

von uns gewesen, sondern ein Feind,<br />

vor dem man Angst hatte. Wenn ich mich hilfesuchend<br />

an die Polizei wendete, zogen die Polizisten<br />

immer sofort Gummi-Handschuhe an, zogen ihre<br />

Gummi-Knüppel und dann drohten sie teilweise nur,<br />

teilweise schlugen und bespuckten sie mich aber<br />

auch.“<br />

„Wie schon zuvor in Bari versuchte ich auch in Rom<br />

bei der Polizei Hilfe zu bekommen. Ich wies, so gut<br />

das mit meinen schlechten Italienisch- und Englisch-<br />

Kenntnissen ging, darauf hin, dass ich noch ein Kind<br />

bin und dass ich dringend Hilfe benötige. Die Reaktion<br />

der Polizisten war aber immer die gleiche: Man<br />

verscheuchte mich und gab mir noch mit auf den<br />

Weg, ich solle woanders hingehen in Europa.“<br />

„Natürlich kamen wir auf die Idee, uns statt an die<br />

Polizei an kirchliche Einrichtungen zu wenden. Ich<br />

kannte die Orte, wo es Beratung, Schlafplätze und<br />

Essen gab. Es war klar, dass immer nur die ersten in<br />

der Schlange eine Chance auf Beratung, Schlafplätze<br />

oder Nahrung hatten. So bemühte ich mich, sehr früh<br />

am richtigen Orten zu sein.<br />

Gelang mir das, kamen aber<br />

fast immer ältere, erwachsene<br />

Ausländer, schlugen uns und<br />

verdrängten uns ans Ende der<br />

Schlange. Diese Menschen<br />

waren auch Flüchtlinge, denen<br />

es ebenfalls sehr schlecht ging.“<br />

Die fehlende Gesundheitsversorgung<br />

„Besonders dramatisch wurde die Situation für mich,<br />

als ich zum ersten Mal meine Magenprobleme bekam.<br />

Ich hatte starke Schmerzen, ich krümmte mich. In<br />

den Tagen und Wochen zuvor hatte ich viele viele<br />

Kilo abgenommen und mein Stuhlgang war schwarz<br />

geworden, schwarz wie Holzkohle. Also überwand<br />

ich meine Ängste vor der Polizei und begab mich zu<br />

ihnen. Aber es geschah das gleiche, wie immer:<br />

Handschuhe, Gummiknüppel, Schläge, Beschimpfungen,<br />

Bespucken.“

„Als ich in dem besetzten Haus lebte, wurde ich<br />

krank, bekam Fieber, konnte nichts mehr essen und<br />

nahm stark ab. Mein Körper trocknete aus, meine<br />

Haut bekam Risse, juckte und ich kratzte mich blutig.<br />

Ich bekam in einer Krankenstation der Caritas Tabletten,<br />

es ging mir dann auch etwas besser, aber an den<br />

Lebensumständen, die mich krank gemacht hatten,<br />

konnte auch die Caritas nichts ändern.“<br />

„Ich wäre gern zum Zahnarzt gegangen, um die drei<br />

ausgeschlagenen Zähne ersetzen zu lassen, aber als<br />

Obdachloser hat mich kein Arzt angenommen.“<br />

„Ich lebte auf der Straße und im Winter wurde es<br />

sehr kalt. Ich wurde krank es war etwas mit der<br />

Leber, ich hatte starke Schmerzen. Wenn es schon<br />

keinen Arzt für mich gibt, dann brauche ich wenigstens<br />

ein Dach über dem Kopf, um mich dort zurückzuziehen,<br />

wenn ich krank bin.“<br />

Zuflucht in anderen europäischen Ländern und<br />

erneute Abschiebung nach Italien<br />

„Leute, die ganz früher nach Italien eingereist sind,<br />

die schaffen es. Aber die Flüchtlinge, die neu eingereist<br />

sind, haben keine Chance. Ich kannte nur die<br />

Erfolglosen, Armen, nicht die, die Erfolg hatten. Ich<br />

wäre gar nicht nach Deutschland gekommen, wenn<br />

es einen Vormund, einen Anwalt und eine Unterkunft<br />

in Italien gegeben hätte. Aber die Behörden ermuntern<br />

uns doch und fordern uns auf, unser Glück<br />

woanders zu suchen.“<br />

„In Deutschland habe ich endlich nach langer Zeit<br />

wieder zu mir gefunden. Hier wird man wie ein<br />

Mensch behandelt. Deshalb möchte ich nicht, dass<br />

man mir das bisschen Glück wegnimmt. Ich möchte<br />

nicht abgeschoben werden.“<br />

„Drei Tage vor meiner Rücküberstellung nach Italien,<br />

es muss kurz nach dem Jahreswechsel 2009/2010<br />

gewesen sein, wurde ich in der Schweiz inhaftiert.<br />

Dann flog man mich nach Rom. Ich wurde dort von<br />

der Polizei einfach an den Ausgang des Flughafen-<br />

Gebäudes gebracht. Das Zugticket vom Flughafen in<br />

die Innenstadt von Rom habe ich dann sogar selbst<br />

bezahlt. Anders wäre ich ja gar nicht weggekommen.<br />

Die folgenden vier Monate in Rom waren grausam.“<br />

„Ich habe nach meiner Abschiebung aus der Schweiz<br />

nach Rom wie vorher elend auf der Straße gelebt, das<br />

ging ein Jahr lang so. Ich war sehr schwach. Es ging<br />

nur um einen Überlebenskampf, wo finde ich Essen,<br />

wo schlafe ich, was ziehe ich überhaupt an? Das war<br />

eine lange und harte Zeit. Es ist eine Art Junkie-<br />

Leben, das man dort auf der Straße führt. Man ist 24<br />

Stunden auf der Straße und auf der Suche.“<br />

„Ich hatte in Schweden in einem Kinderheim gelebt.<br />

Wahrscheinlich deshalb wurde ich von einem Mann<br />

und einer Frau auf dem Flug begleitet. Am Flughafen<br />

wurde ich von zwei Polizisten in Empfang genommen,<br />

die Schweden flogen wieder zurück. Ich wusste<br />

nicht, wohin ich gehen sollte, also blieb ich erst einmal<br />

am Flughafen. Als es dunkel wurde, sollte ich<br />

den Flughafen verlassen. Ich fragte, wo ich schlafen<br />

solle, aber die Polizisten sagten, das sei mein Problem,<br />

sie hätten mich nicht gerufen und ich solle<br />

dahin gehen, wo ich vorher war.“<br />

„Ich hatte zwar in der Schweiz Teile von meinem<br />

Taschengeld zurückgelegt und angespart, um nach<br />

der absehbaren Abschiebung nach Italien von dort<br />

erneut fliehen zu können. Dieses Geld hatte ich mit<br />

Tesafilm in meine Unterhose eingeklebt, damit es mir<br />

nicht, wie früher meine Dokumente, geklaut würde.<br />

Nun war ich aber wieder in Rom und - das mag<br />

komisch klingen - ‚traute‘ mich nicht, es für die<br />

erneute Weiterflucht einzusetzen. Ich hatte Angst vor<br />

einem besseren Leben, weil es wieder ein absehbares<br />

Ende haben würde.“<br />

„Ich war völlig verwahrlost, ich lag mit Schüttelfrost<br />

auf dem Betonboden, ich hatte ständig Erkältungen<br />

und Grippe. Meiner Meinung nach führen Tiere ein<br />

besseres Leben als Asylsuchende. Ich will nie mehr<br />

dorthin zurück, das wird nur über meine Leiche<br />

geschehen. Ich bin in Italien fast umgekommen, tagelang<br />

habe ich nichts zu Essen gehabt, ich litt unter<br />

Unterzuckerung, ich kippte um, mitten auf der Straße,<br />

beinahe hätten mich Autos überfahren. Ich wachte im<br />

Krankenhaus auf, dort gab man mir etwas Traubenzucker<br />

und schickte mich sofort wieder auf die Straße.“<br />

„Falls man mich nach Italien abschiebt, spüre ich,<br />

dass ich nicht mehr leben kann und will. Das habe<br />

ich ebenfalls meinen Betreuern und meinem Anwalt<br />

gesagt. Ich habe gesagt: ‚Wenn sie mich nach Italien<br />

abschieben, dann bringen sie meine Leiche dorthin.‘“<<br />

italia brutalia<br />

Dominik Bender<br />

ist Rechtsanwalt mit<br />

den Schwerpunkten<br />

Ausländer- und<br />

Sozialrecht in<br />

Frankfurt am Main.

12<br />

Foto: Michael Westrich<br />

Das Abenteuer beginnt hier<br />

Michael Westrich hat<br />

mit den Flüchtlingen,<br />

von denen er<br />

im Artikel erzählt,<br />

einen Film gedreht.<br />

Der Arbeitstitel lautet<br />

„This is Europe”.<br />

Die Fotos sind Stills<br />

aus diesem Film.<br />

Watch your steps...<br />

Yolga und Klen auf dem Weg zum Frachthafen<br />

Algeciras, am südlichsten Zipfel Spaniens, ist eine wichtige Transitstadt für Migrantinnen und Migranten<br />

aus Afrika. Und für die meisten der Beginn ihrer klandestinen Reise durch die Realitäten Europas. Eine<br />

Erzählung der <strong>Grenze</strong> aus ethnographischen Fragmenten. Von Michael Westrich

Um halb fünf erwacht die Stadt aus ihrem Mittagsschlaf,<br />

durch das offene Fenster dringen<br />

die Stimmen der Nachbarn und das Lachen<br />

fussballspielender Kinder. Yolga<br />

hebt kurz den Kopf, ohne die<br />

Augen zu öffnen, horcht und<br />

dreht sich um, begleitet vom<br />

metallenen Knarren seines<br />

Hochbetts. Er wird noch eine<br />

Stunde weiterschlafen, vermutlich,<br />

vielleicht auch länger, Termine<br />

hat er nicht. Keiner hier<br />

hat heute noch Termine. Im Hintergrund säuselt das<br />

Radio unbemerkt irgendwelche Melodien, nur selten<br />

wird die Siesta für ein paar Minuten unterbrochen,<br />

weil jemand lauthals mitsingt. 17 Männer wohnen<br />

hier vorübergehend, der Großteil kommt aus Westafrika,<br />

einige aus Marokko und Algerien, wenige aus<br />

Südamerika. Die Wege der Frauen sind andere und<br />

mir als Mann schwer zugänglich. „Im Radio läuft<br />

Youssou Ndour“, ruft es aus irgendeinem Bett und<br />

jemand dreht lauter, denn auch Youssou Ndour ist<br />

ein Migrant, der seine Heimat Senegal verlassen hat,<br />

um „wie Gott in Frankreich“ zu leben. Aber trotz all<br />

seines Reichtums, heißt es, vergesse er seine Heimat<br />

nicht- deshalb singe er über sie. „Verreisen heißt bleiben,<br />

bis du weiterfahren kannst“, übersetzt Yolga mir<br />

eine Textzeile, die ich nicht verstanden habe, und sie<br />

löst breite Zustimmung im Raum aus.<br />

Transitstadt Algeciras<br />

Bei aller Unterschiedlichkeit teilen die Anwesenden<br />

hier nicht nur die Räumlichkeiten, sondern ein Schikksal:<br />

Sie reisen in Etappen, ohne Papiere und ohne<br />

Aussichten darauf, sie in den nächsten Monaten zu<br />

bekommen. Trotzdem sind sie da und wollen es bleiben,<br />

denn ebenso teilen sie einen Traum von einem<br />

besseren Leben. In Europa. Nur deshalb haben sie<br />

sich auf den Weg gemacht, haben Monate, ja Jahre<br />

ihres Lebens investiert. Und es bis Algeciras geschafft,<br />

der Hafenstadt in Südspanien, 20 Kilometer südwestlich<br />

von Gibraltar und etwa gleich weit entfernt von<br />

Tarifa, der Surferhochburg, der südlichsten Stadt<br />

Europas. Von ihren ausgedehnten, gepflegten Touristenstränden<br />

aus scheint die Bergkette zwischen<br />

Nie stehen wir zu lange an einem<br />

Punkt, bewusst sind wir in einer<br />

kleinen Gruppe losgezogen.<br />

Ceuta und Tanger zum Greifen nah, und in der Tat<br />

trennen Spanien und Marokko nur 14 Kilometer<br />

Mittelmeer. „El estrecho“, sagen die Einheimischen,<br />

die Meerenge, ein Symbol für<br />

die verwobenen Geschichten<br />

Europas, Afrikas, Lateinamerikas.<br />

Youssou Ndour stimmt den<br />

Refrain an und einige im Schlafzimmer<br />

beginnen zu tänzeln,<br />

andere bleiben liegen, schauen<br />

lächelnd zu oder ziehen sich die<br />

Decke über den Kopf. Seit<br />

Beginn meiner Feldforschung bin ich fast jeden Tag<br />

hier, am Ende werden es genau acht Monate sein.<br />

Der Ort übt eine Faszination auf mich aus, er scheint<br />

seine eigenen Zeiten und Rhythmen zu haben: Es ist<br />

ein Ort des Transits, in dem sich Reisende und ihre<br />

Geschichten treffen, ein Haus der immer offenen<br />

Türen, unscheinbar gelegen im Hinterhof eines Kirchenareals<br />

nahe des Hafens in Algeciras. Zu Zeiten<br />

Francos trafen sich hier regimekritische Zirkel, heute<br />

leben hier vor allem Menschen ohne Papiere und<br />

ohne Aussichten auf politisches Asyl.<br />

Nahe der Migration<br />

Nur 35 Minuten Schiffstransfer bis Tanger, verkünden<br />

allgegenwärtige Werbeplakate vor den Zäunen der<br />

Hafenanlagen in Algeciras, gleich neben dem Parkplatz,<br />

wo Obdachlose in aufgebrochenen Autos wohnen.<br />

Wir passieren den Hafen, um nach Jobs zu<br />

suchen, nachdem die verlängerte Siesta vorbei ist. Mit<br />

Yolga unterwegs zu sein verändert die Stadt, man<br />

sieht anders. Der Hafen ist eine sensible Gegend, im<br />

Umfeld der kleinen Ticketverkäufer, die sich wie Perlen<br />

an einer Schnur entlang der Ringstraße aufreihen,<br />

gehen informelle und formelle Geschäftspraktiken<br />

nahtlos ineinander über. Je nach Geschmack finden<br />

sich hier offizielle und gefälschte Fährtickets, mehr<br />

oder weniger gut gefälschte Markenklamotten, Drogen<br />

und Prostitution. Yolga und Klen bewegen sich<br />

vorausschauend, ich passe mich an. Nie stehen wir<br />

zu lange an einem Punkt, bewusst sind wir in einer<br />

kleinen Gruppe losgezogen. Oft reden sie über „das<br />

Abenteuer“, wie sie es nennen, und lachen, stellen<br />

zur allgemeinen Belustigung Assoziationen her zwischen<br />

dem Strand in Algeciras und der Sahara oder<br />

grenze

14<br />

grenze<br />

den Hierarchien untereinander<br />

und denen der „Ghettos“, den<br />

chaotischen Orten migrantischer<br />

Selbstorganisation entlang der<br />

Migrationsrouten. Humor hilft<br />

ihnen, sich den Erinnerungen<br />

zu nähern, die sie alle teilen,<br />

und gleichzeitig Distanz herzustellen, vermute ich.<br />

Und mir hilft die Nähe zu ihnen und die Erfahrungen<br />

die wir teilen, eine andere, menschliche Dimension<br />

der Migration kennenzulernen, einen Blick zu entwikkeln<br />

für ihre Körper, ihre Materialitäten und Machtstrukturen,<br />

zu versuchen, eine Perspektive daraus zu<br />

machen, von der aus die <strong>Grenze</strong> sich anders erzählen<br />

lässt.<br />

Bruder, hast du 50 Cent?<br />

Wir überqueren den Parkplatz und laufen am Frachthafen<br />

entlang. Yolga und Klen sind ordentlich gekleidet,<br />

die Rastalocken säuberlich geflochten, selbstsicher<br />

wirken sie. Wir passen gegenseitig auf uns auf,<br />

sie auf mich in der manchmal etwas diffusen Welt am<br />

Rande unserer Gesellschaft, ich auf sie in der Öffentlichkeit,<br />

wo ich mit meiner hellhäutigen, blonden<br />

Erscheinung vermutlich das Stereotyp einer klandestinen<br />

Flüchtlingsgruppe sprenge. Vor uns taucht ein<br />

Afrikaner auf, er trägt eine auffällige Arbeitsuniform<br />

mit Neonstreifen, „mein Bruder“, begrüßt ihn Yolga<br />

und stellt sich dann vor. Sami jobbt als Parkeinweiser,<br />

er ist stolz, Arbeit zu haben. „Ihr müsst Euch bei<br />

Vovis bewerben“, sagt er, „aber es gibt eine lange<br />

Warteliste. Manche haben Glück, andere warten sechs<br />

Monate oder ein ganzes Jahr. Ihr müsst hartnäckig<br />

sein, jeden Tag nachfragen“. Vovis ist eine NGO, die<br />

gegründet wurde, um sozial schwache Spanier und<br />

Spanierinnen zu unterstützen. Sie bietet aber auch als<br />

einzige Organisation weit und breit die Möglichkeit,<br />

ohne Papiere und trotz Arbeitsverbots Geld zu verdienen.<br />

Ein Mercedes biegt ein, Klen und zwei seiner<br />

Kollegen spurten los, winken, pfeifen, rufen „weiter,<br />

weiter, weiter“ und fuchteln mit den Armen. Das<br />

Auto folgt, die junge Frau am Steuer schaltet den<br />

Motor aus, Klen wartet neben dem Wagen. Sie steigt<br />

aus, gibt eine Münze und geht schnell davon. 60 Cent<br />

kostet das „Ticket“, ein Kinokarten-ähnlicher Abriss,<br />

auf dem die Organisation für die Spende dankt. Sami<br />

öffnet seine Hand, sagt „Seht Ihr!“ und zeigt uns eine<br />

Euro-Münze. Manche geben nichts, andere, wie die<br />

junge Frau gerade eben, runden auf. „Du kannst<br />

arbeiten so lange du willst“, wenn man Acht- oder<br />

gar Zwölf-Stunden-Schichten leiste, verdiene man bis<br />

zu 800 Euro im Monat. Yolga ist schweigsam geworden,<br />

am liebsten würde er hierbleiben und sofort die<br />

Yolga fragt seinen Bekannten<br />

nach Kontakten, die Arbeit haben<br />

könnten, doch der schüttelt den<br />

Kopf. „La crisis“, sagt er.<br />

Arbeit antreten. So hat er sich<br />

Europa doch vorgestellt: Einmal<br />

über den Hafen laufen, Arbeit<br />

finden und pro Monat 200 Euro<br />

an seine arme Mutter schicken,<br />

die er seit seiner Jugend unterstützt.<br />

Sie wartet, ohne ihn nagt<br />

sie am Hungertuch. Wir verabschieden uns, „Bruder“,<br />

sagt Klen, „gib mir ein paar Cent für eine Zigarette“,<br />

und Sami kramt 50 Cent aus seiner Tasche. Freude,<br />

Gelächter, Abschied.<br />

Vom Abenteuer in die Krise<br />

Neben einem marokkanischen Café, in dem nachmittags<br />

viele der allgegenwärtigen Schwarzhändler zu<br />

finden sind, treffen wir einen Bekannten aus dem<br />

Senegal, der sich seine eigene ökonomische Nische<br />

geschaffen hat: Er hat zwar keine Papiere, aber ein<br />

Zimmer in der Wohnung eines Bekannten, das er<br />

gegen Geld mit Touristen oder Landsleuten teilt, die<br />

er – selbst als Tourist getarnt – am Hafen kennenzulernen<br />

versucht. Yolga fragt ihn nach Kontakten, die<br />

Arbeit haben könnten, doch der Bekannte schüttelt<br />

den Kopf. „La crisis“, sagt er, ganz so wie die meisten<br />

Spanier und Spanierinnen, wenn man sie fragt, wie es<br />

ihrem Land geht. Doch in diesem Fall kommt<br />

erschwerend hinzu, dass Yolga und Klen laut Gesetz<br />

nicht arbeiten dürfen. Erst wenn sie nachweisen können,<br />

drei Jahre im Land gewesen zu sein, keinerlei<br />

Probleme mit der Justiz und einen Arbeitsvertrag in<br />

Petto zu haben, erst dann haben sie Aussichten auf<br />

eine Arbeitserlaubnis.<br />

Wenn er je Papiere haben sollte, werde er Business<br />

mit Afrika machen, meint Yolga. Oder ins Migrationsgeschäft<br />

einsteigen, denn Migrierende reisen mit<br />

Ersparnissen, und je enger die <strong>Grenze</strong>n werden,<br />

umso mehr Geld lässt sich damit verdienen. Das wissen<br />

die Polizei, die Leute die Visa und Pässe fälschen,<br />

die Schlepperbanden, die Fahrerinnen und Fahrer, die<br />

Personen die Essen verkaufen, die Banditen. Yolga<br />

hat Koffer und Kleidung verkauft, als er verstand,<br />

worauf er sich eingelassen hatte, sein Geld versteckte<br />

er außerhalb der Zelte oder Zimmer, ehe er zu Bett<br />

ging – was ihm zu Gute kam, als er in Algerien verhaftet<br />

und in die malische Wüste abgeschoben<br />

wurde. Ausgerechnet nach Tinsawaten. „Wenn du auf<br />

Abenteuer sagst, dass du in Tinsawaten warst, respektieren<br />

dich alle“, sagt Yolga und fügt hinzu: „Five<br />

kilometers to hellfire“. Er aber hatte noch genug<br />

Geld, um von dort erneut nach Nordalgerien zu fahren.<br />

Klen lacht und stimmt zu, auch er wurde mehrmals<br />

erwischt und abgeschoben, aber „weggehen

heißt Mann sein“. Ein Abenteurer müsse klug sein<br />

und viele Leute kennen – denn die Realitäten der<br />

Reise ändern sich ständig und schnell. Er muss „robben<br />

wie ein Soldat“, lernen, wann man „die Zäune<br />

angreift“ oder wie man „den<br />

Zug stiehlt“. Er darf niemandem<br />

vertrauen, muss aber gleichzeitig<br />

Allianzen bilden, um die kritischen<br />

Punkte der Reise zu<br />

überwinden. Deshalb gibt es<br />

auf diesem Weg keine Frauen,<br />

ihre Taktiken sind andere. Deshalb<br />

ist die Geschichte, die ich<br />

hier erzähle, männlich. „Wenn du ohne Geld nach<br />

Hause kommst, glauben alle, dass du es gegessen<br />

hast“. Die Frage ist daher nicht, ob man es schafft,<br />

nach Europa zu kommen, sondern wie viele Anläufe,<br />

wie viel Zeit man braucht. Wie klug die Finten, wie<br />

stark der Körper. Wenn die Entscheidung einmal<br />

gefallen ist, gibt es kein Zurück mehr, zu groß wären<br />

die eigene Scham und das Unverständnis der anderen.<br />

Das Klingeln meines Handys unterbricht uns. Am<br />

anderen Ende ist ein Bekannter, er hat mir einen<br />

Gesprächstermin mit den Beamten der Grenzpolizei<br />

organisiert – informell, denn offiziell müsste ich dafür<br />

eine Erlaubnis aus Madrid oder gar Warschau einholen,<br />

schließlich geht es um die Sicherheit Spaniens<br />

und Europas, gerade jetzt, zehn Jahre nach 09/11. Ich<br />

Mit Frontex kamen die RABIT-<br />

Teams, die Polizisten aus der<br />

gesamten EU und neueste<br />

Technik.<br />

Warten...<br />

…dass die Zeit vergeht. Transitstadt Algeciras<br />

verspreche, die Namen nicht zu veröffentlichen.<br />

Im „Kampf gegen Migration“<br />

Kurze Zeit später betrete ich das Büro eines leitenden<br />

Beamten der Guardia Civil, straff<br />

baut er sich in seiner grünlichen<br />

Uniform hinter dem Schreibtisch<br />

auf, um uns zu begrüßen. Ich<br />

habe das Gefühl, er freut sich<br />

über mein Interesse, bereitwillig<br />

und nicht ohne Stolz erzählt er<br />

vom „Kampf gegen Migration“,<br />

wie er es nennt, durchgeführt<br />

mit einer Symbiose von Radarschirmen und Wärmebildkameras,<br />

Herzfrequenzmessern und Schnelleinsatzbooten.<br />

Die Hardware des modernen „Grenzmanagements“,<br />

mit dem Sicherheit und Menschenrechte<br />

gleichermaßen garantiert werden sollen. Die<br />

Geschichte, die er erzählt, ist eine des Erfolgs, Bilder,<br />

wie sie uns aus Griechenland, Lampedusa und Malta<br />

erreichen, seien hier Vergangenheit. In zwei Linien<br />

operiere die Guardia Civil heute, an der Küste und in<br />

den umliegenden Dörfern. Er schätze, dass so gut<br />

wie niemand unbemerkt über den Estrecho gelange.<br />

Zehn Kilometer weit überwache SIVE, das „integrierte<br />

Grenz-Überwachungssystem“, den kompletten Schiffsverkehr<br />

in der Meerenge von der Küste aus; seit Mai<br />

auch aus der Luft, womit er vermutlich den eigentlich<br />

zivilen Transporthubschrauber meint, der täglich zwischen<br />

Ceuta und Algeciras verkehrt.<br />

Foto: Michael Westrich

16<br />

Bleierner Nachmittag<br />

Yolga und seine Bettnachbarn überbrücken die Zeit<br />

Foto: Michael Westrich<br />

Die die Freiheit kontrollieren<br />

Anfang 2000, zur Hochzeit der „Boat People“, war<br />

hier noch alles anders, erinnert er sich. Da es keine<br />

lückenlose Radarüberwachung gab, erkannte die<br />

Küstenwache die kleinen Boote sehr spät und musste<br />

oft mitansehen, wie acht Boote gleichzeitig landeten.<br />

Dann wurde das Budget zur Überwachung der<br />

Außengrenzen aufgestockt und Frontex gegründet,<br />

und mit Frontex kamen die RABIT-Teams, die Polizisten<br />

aus der gesamten EU und neueste Technik. Über<br />

die Zusammenarbeit der Fron-<br />

tex-Teams wisse jedoch der Chef<br />

der Policía Nacional mehr. In<br />

diesem Moment stößt auch er zu<br />

uns, ein junger, groß gewachsener<br />

Mann, sympathisch, gebildet,<br />

politisch korrekt in seiner Wortwahl.<br />

Die Bedeutung der EU-<br />

Grenzschutzagentur bestehe für<br />

ihn vor allem in der Zentralisierung von Informationen<br />

und in den regelmäßigen internationalen Einsätzen<br />

– wobei er kurz darüber klagt, wie schwierig die<br />

Zusammenarbeit zum Teil sei, da so gut wie niemand<br />

in seinem lokalen Team eine Fremdsprache und nur<br />

Yolga dreht, raucht und raunt mit<br />

tiefer Stimme, wie leid er es sei,<br />

um jede Zigarette betteln zu müssen.<br />

Und um jedes Telefonat<br />

nach Hause.<br />

wenige ausländische Kollegen und Kolleginnen spanisch<br />

sprächen. Dann erklärt er mir, wieso eine intensivere<br />

Kontrolle und ein entschiedeneres Durchgreifen<br />

an der Schengener Außengrenze alleine aus Perspektive<br />

der Menschenrechte absolut notwendig sei.<br />

Er selbst sei dabei gewesen, als ein Ruderboot mit<br />

Flüchtlingen vor einigen Jahren an Land gezogen<br />

wurde und alle 33 Insassen tot waren. Oder erst vergangene<br />

Woche, als eine Frau in einer Patera, die<br />

geborgen wurde, entbunden hatte. Um das alles zu<br />

verstehen, müsse man die Geschichten dahinter kennen,<br />

die armen Leute fielen Menschenhändlern zum<br />

Opfer – Europa aber sei ein<br />

Raum der Sicherheit und der<br />

Freiheit.<br />

Sein oder Nicht-Sein in Europa<br />

Als ich mich auf den Rückweg<br />

mache, dämmert es bereits.<br />

Yolga sitzt auf einem Plastikstuhl<br />

vor dem Haus und wartet, dass die Zeit vergeht.<br />

Nach Arbeit kann er erst morgen wieder suchen. Wieder<br />

wird er an den Hafen gehen, bei Vovis fragen,<br />

den Schwarzmarkt durchkämmen. Ich setze mich zu<br />

ihm, lege meinen Tabak auf den Tisch und warte mit

ihm. Er dreht, raucht und raunt mit tiefer Stimme, wie<br />

leid er es sei, um jede Zigarette betteln zu müssen.<br />

Und um jedes Telefonat nach Hause. Um ein Bier.<br />

Wenn ich weggehe, wird er aufhören zu rauchen, bis<br />

er selbst Geld verdient. Wenn es nach dem Gesetz<br />

geht also erst in drei Jahren. drei Jahre Stillstand, drei<br />

Jahre warten. Mindestens. Yolga, Klen und all die<br />

anderen hier sind in keinem Asylverfahren, sie haben<br />

keinerlei Anspruch auf Hilfe, schlafen in sozialen Einrichtungen<br />

oder Orten, an denen sie sich selbst organisieren<br />

können, holen sich Kleidung von der Caritas.<br />

Finanzielle Unterstützung bekommen sie von niemandem.<br />

Keinen Cent. Sie sind da und sie sind Menschen,<br />

aber „wir dürfen nicht einmal sein“, wie Yolga<br />

trocken feststellt.<br />

Die die <strong>Grenze</strong> in sich tragen<br />

Vom Zentrum aus gesehen ließen sich die kurzen,<br />

fragmentarischen Geschichten, die ich in diesem Text<br />

erzählt habe, unter „Illegalität“ subsumieren, es würde<br />

aber jeder körperlichen Dimension entbehren. Europa<br />

verteidigt an seinen <strong>Grenze</strong>n nicht nur Freiheit und<br />

Sicherheit, sondern auch die Idee, die es sich von<br />

sich selbst macht. Es vergisst dabei jedoch, was dekoloniale<br />

Denker die „koloniale Differenz“ nennen 1 ,<br />

also den Punkt, an dem Europa begonnen hat, sich<br />

zeitlich und geographisch auf Abstand zu den Anderen<br />

zu bringen. „Wir sind immer noch die Sklaven“,<br />

meint Yolga und spielt damit auf die Machtbeziehungen<br />

an, in die die Geschichten Afrikas und Europas<br />

eingewoben sind. In den Kolonien galten schon<br />

immer eigene Gesetze, und es gab eigene Gesetze für<br />

die Kolonialisierten. Jene Anderen aus der Peripherie<br />

der zivilisierten Welt wurden gebraucht, um die Idee<br />

eines weißen, christlichen, männlichen Europas zur<br />

Deckung zu bringen mit einem Territorium. Heute<br />

aber bringen die mobilen Körper der Migration<br />

Bewegung in die räumliche und zeitliche Ordnung,<br />

sie überschreiten und verändern die <strong>Grenze</strong>, die<br />

wiederum mit Ausschluss reagiert. „Some are forced<br />

to be border“, schreibt Etienne Balibar 2 , manche sind<br />

dazu gezwungen, <strong>Grenze</strong> zu sein. Grenz-Personen.<br />

Ich habe eine „Perspektive nahe der Migration“<br />

gewählt, um diese körperliche Dimension der <strong>Grenze</strong><br />

nicht aus den Augen zu verlieren. Was außerdem aus<br />

einer anderen Blickrichtung vermutlich nicht sichtbar<br />

ist, sind jene Momente der Zusammengehörigkeit und<br />

der Solidarität, die an manchen Punkten der<br />

Geschichte durchscheinen. Trotz aller Heterogenität<br />

der Migrantinnen und Migranten eint sie der Wille,<br />

etwas zu verändern. Kwame Nimako und Stephen<br />

Small 3 würden darin wohl den utopischen Horizont<br />

grenze<br />

der Diaspora erkennen, Regina Römhild 4 das Aufscheinen<br />

eines Kosmopolitismus von unten. Yolga<br />

nennt es Abenteuer, und darin schwingt ein offenes<br />

Ende mit sowie die ständige Hoffnung, es möge ein<br />

gutes sein. Doch der Alltag in Europa ist unmenschlich<br />

schwierig. „Das Abenteuer“, sinniert Yolga, und<br />

er wirkt etwas abgeklärt, „das Abenteuer endet gar<br />

nicht in Europa“, so wie er immer gedacht hatte. „Es<br />

beginnt hier“.<<br />

1 Grosfoguel, Rámon<br />

(2008): Transmodernity,<br />

border thinking, and global<br />

coloniality. Eurozine, 1-23,<br />

www.eurozine.com<br />

2 Balibar, Etienne (2002):<br />

Politics and the other<br />

scene. London, Verso<br />

3 Nimako, Kwame and<br />

Stephen Small (2009): Theorizing<br />

Black Europe and<br />

African diaspora: Implications<br />

for citizenship, nativism,<br />

and xenophobia. In<br />

Black Europe and the African<br />

diaspora. Darlene Clark<br />

Hine, Trica Danielle Keaton,<br />

et al. (Hg.), Urbana, University<br />

of Illinois Press<br />

4 Römhild, Regina (2009):<br />

Aus der Perspektive der<br />

Migration: Die Kosmopolitisierung<br />

Europas. In No integration?!Kulturwissenschaftliche<br />

Beiträge zur<br />

Integrationsdebatte in Europa.<br />

Sabine Hess, Jana Binder,<br />

et al. (Hg.), Bielefeld,<br />

transcript<br />

Besser so?<br />

Die Küste Marokkos<br />

vom spanischen<br />

Festland aus gesehen.<br />

Michael Westrich<br />

promoviert am Institut<br />

für Europäische<br />

Ethnologie der Humboldt<br />

Universität zu<br />

Berlin über Migration<br />

und soziale<br />

Bewegungen an den<br />

EU-Außengrenzen.

18<br />

Star Wars<br />

Vor knapp vier Jahren kündigte die Kommission der Europäischen Union an, man wolle ein gemeinsames<br />

europäisches Grenzüberwachungssystem entwickeln. Dieses European Border Surveillance System (EURO-<br />

SUR) hat den Zweck, den Mitgliedsstaaten eine „vollständige situative Kenntnis ihrer Außengrenzen“ zu<br />

verschaffen. Von Matthias Becker

Es ist bemerkenswert, dass dieses umfassende<br />

Grenzüberwachungssystem bereits zuvor und<br />

in einem ganz anderen Politikfeld auf den Weg<br />

gebracht wurde – nämlich als Teil der europäischen<br />

Forschungsförderung. Seit 2007 unterstützt die EU<br />

finanziell Projekte, in denen neue Techniken für die<br />

Grenzkontrolle entwickelt werden. Das Forschungsprogramm<br />

heißt „Sicherheitsforschung“, die Programmlinie<br />

„Intelligente Überwachung und Grenzsicherheit“.<br />

In diesem Rahmen arbeiten Behörden,<br />

Rüstungs- und Informationstechnikkonzerne mit staatlichen<br />

Forschungsinstituten zusammen und entwickeln<br />

Hightech für die Kontrolle der Schengen-<strong>Grenze</strong>n.<br />

Software berechnet „Migrationsbewegungen“<br />

Viele dieser Projekte klingen nach Science-Fiction,<br />

sind aber ernst gemeint. Da gibt es unbemannte<br />

Landroboter, die demnächst in Grenzgebieten patrouillieren<br />

könnten. Schwimmende „Überwachungsplattformen“<br />

für den Einsatz auf hoher See, die sich<br />

untereinander vernetzen. Software-Systeme, die quasi<br />

alle verfügbaren Daten auswerten, um vorherzusagen,<br />

wo demnächst Einwanderer eintreffen werden.<br />

Mit Wissenschaft im gängigen Sinn hat die sogenannte<br />

Sicherheitsforschung nicht viel zu tun. Beispielsweise<br />

versucht kein einziges der geförderten Projekte<br />

zu definieren, was „Sicherheit“ eigentlich bedeuten<br />

soll und wie sie also herzustellen wäre. Stattdessen<br />

handelt es sich um „Forschung und Entwicklung“,<br />

wie sie ohnehin in den entsprechenden Abteilungen<br />

der Rüstungsindustrie stattfindet. Es geht um die<br />

Beschaffung von technischen Anlagen für Polizei,<br />

Militär und Grenzschutz und darum, organisatorische<br />

Standards festzulegen, damit sie reibungslos über Landesgrenzen<br />

hinweg miteinander kooperieren können.<br />

Der Aufbau von EUROSUR soll nach dem Willen der<br />

EU-Kommission in drei Etappen vor sich gehen. In einer<br />

ersten Phase sollen die nationalen Systeme zur Grenzüberwachung<br />

zusammenfließen. Dann will die EU in<br />

einer zweiten Phase gemeinsame Mittel und Technik<br />

anschaffen. In einem Arbeitspapier von Januar 2011 verweist<br />

die Kommission ausdrücklich auf die Forschungsprojekte<br />

aus der Sicherheitsforschung, die dabei berükksichtigt<br />

werden sollten. In der letzten Phase sollen die<br />

beteiligten Organe mit einem gemeinsamen IT-System<br />

über die Meeresgrenzen Informationen teilen. Mit<br />

EUROSUR will die EU zunächst das Mittelmeer, den<br />

südlichen Atlantik und das Schwarze Meer überwachen,<br />

bei Erfolg könnte das System aber ausgeweitet werden,<br />

um dann alle maritimen Schengen-<strong>Grenze</strong>n abzudecken.<br />

Um die „vollständige situative Kenntnis der Außen-<br />

grenzen“ zu erreichen, werden<br />

die diversen Datensammlungen<br />

Entscheidend ist<br />

aus den Mitgliedsstaaten in<br />

der Austausch zwischen den<br />

einem „System der Systeme“ nationalen Behörden über neue<br />

zusammenfließen. In einer Mach- Methoden mit denen Migrierende<br />

barkeitsstudie hat die Firma ESG<br />

versuchen, nach Europa<br />

unter Beteiligung von EADS,<br />

hineinzukommen.<br />

Selex und Thales sowie der Universität<br />

der Bundeswehr dafür<br />

technische und organisatorische<br />

Standards festgelegt. Für EURO-<br />

SUR verarbeiten die Behörden unter anderem Daten<br />

aus der Satellitenaufklärung, von Überwachungssensoren<br />

im Grenzgebiet, Drohnen und Radargeräten.<br />

Entscheidend ist außerdem der Austausch zwischen<br />

den nationalen Behörden über neue Methoden, mit<br />

denen Migrierende ohne entsprechende Papiere versuchen,<br />

nach Europa hinein zu kommen.<br />

Wenig bekannt ist der letzte Baustein des EUROSUR–<br />

Lagebilds, das sogenannte Common Pre-frontier Intelligence<br />

Picture (CPIP). Die europäische Grenzschutzbehörde<br />

Frontex soll dieses europaweite Informationssystem<br />

betreuen. Seine Aufgabe ist es unter<br />

anderem, durch eine teil-automatisierte Trendanalyse<br />

„Migrationsbewegungen“ zu entdecken oder vorherzusagen,<br />

bevor sie an einer Schengen-<strong>Grenze</strong> ankommen,<br />

um entsprechende Ressourcen zur Abwehr<br />

bereitzustellen. Zu diesem Zweck verarbeitet das<br />

System Informationen über die Ströme außerhalb<br />

Europas – eben vor der <strong>Grenze</strong>. CPIP enthält neben<br />

Satellitenaufnahmen und Informationen der Nachrichtendienste<br />

auch sogenannte Open Source Intelligence<br />

(OSINT). Das sind Daten, die über das Internet (mehr<br />

oder weniger) frei zugänglich sind: Pressemeldungen,<br />

Werbeanzeigen, Einträge in Blogs, Diskussionsforen<br />

und möglicherweise auch in Sozialen Netzwerken<br />

wie Facebook.<br />

Selbstbedienungsladen der Rüstungsindustrie<br />

oder bewusste Aufrüstung?<br />

Von den Geldern für die „Sicherheitsforschung“ profitieren<br />

in erster Linie große Rüstungsfirmen und Informationstechnikkonzerne<br />

der großen EU-Mitgliedstaaten:<br />

etwa EADS, BAE, Atos Origin, Alcatel, Thales oder<br />

Finmeccanica. Weil die EU bis zu drei Viertel der Entwicklungskosten<br />

übernimmt – mit der Begründung,<br />

dass der Absatzmarkt für diese Produkte nicht gesichert<br />

sei – können diese Privatunternehmen mit Steuergeldern<br />

Grundlagenforschung betreiben, ohne die<br />

Produkte unmittelbar verwerten zu müssen. Möglicherweise<br />

kommt dabei etwas heraus, was sich auf dem<br />

Weltmarkt für Sicherheitstechnik vermarkten lässt.<br />

grenze

20<br />

Mit Aktentasche<br />

und Strickpulli<br />

So stellt die EU ihre-<br />

Technik zur<br />

Menschenabwehr<br />

auf youtube vor:<br />

http://www.youtube.c<br />

om/v/jpxZ24Daxlk<br />

Die Ausrichtung der Forschung dient offensichtlich<br />

den Interessen des „sicherheitsindustriellen Komplexes“<br />

(Ben Hayes). Die Industrie hat in weiten Teilen<br />

selbst definiert, in welchen „sicherheitsrelevanten<br />

Bereichen“ sie „Forschungsbedarf“ sieht. „Sicherheitsrelevant“<br />

sind – Überraschung! – genau die Technikfelder,<br />

in denen sie ohnehin tätig ist. Aber auch die<br />

staatlichen Behörden, die irgendwie mit dem Schutz<br />

der <strong>Grenze</strong>n befasst sind, waren an der Konzeption<br />

beteiligt.<br />

Aus der Perspektive der Behörden 2007 erhielt das Europäische<br />

und der Unternehmen ist die Forum für Sicherheitsforschung<br />

Grenzkontrolle ein taktisches, und -innovation (ESRIF) von der<br />

technisch zu lösendes EU-Kommission den Auftrag,<br />

Problem.<br />

eine umfassende Sicherheitsforschungsstrategie<br />

für die Zeit bis<br />

2030 zu entwickeln. Dieses<br />

Forum setzte sich zu gleichen<br />

Teilen aus Vertretern der Industrie und staatlicher<br />

Behörden zusammen. Leiter der „Arbeitsgruppe<br />

Grenzsicherheit“ im ESRIF war Erik Berglund, der<br />

damalige Chef der Forschungsabteilung von Frontex,<br />

heute deren „Director for Capacity Building“.<br />

Matthias Becker<br />

lebt in Berlin und „Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz des<br />

arbeitet als freier Grenzmanagements. Dazu müssen wir verstehen,<br />

Journalist für diverse welche Grenzaktivitäten es innerhalb und außerhalb<br />

Zeitungen und Europas gibt“, heißt es im 2009 veröffentlichten<br />

Radiosender. 2010 Abschlussbericht dieser Arbeitsgruppe. Als zukünftige<br />

erschien im Heise- Prioritäten nennt der Bericht unter anderem „eine<br />

Verlag sein Buch effiziente und effektive Kontrolle der Personen- und<br />

„Datenschatten. Auf Warenströme an den Grenzübergängen“ und „die<br />

dem Weg in die Überwachung der Grenzregionen“. Biometrie und<br />

Überwachungsgesell- Sensortechnik sollen vermehrt zum Einsatz kommen,<br />

schaft?“<br />

um „Anomalien in großen regulären Strömen“ zu entdecken.<br />

Utopien technischer Machbarkeit<br />

Gemeinsam ist den Vertreterinnen und Vertretern der<br />

Industrie und den Verantwortlichen in den Behörden,<br />

soweit es in den Forschungsprojekten sichtbar wird,<br />

eine technokratische Auffassung von Grenzkontrolle.<br />

Sie setzen auf Hightech – auf Kameras mit noch besserer<br />

Auflösung, auf noch bessere Sensoren, noch<br />

komplexere Algorithmen und noch schnellere Computer.<br />

Etwa Hälfte der Fördermittel wurde bisher für<br />

Anlagen zur Detektion und Überwachung ausgegeben.<br />

Der Trend geht dabei zu mobilen Überwachungsanlagen,<br />

sogenannten Drohnen. Fast alle Neuentwicklungen<br />

nutzen avancierte Sensor- und Computertechnik.<br />

Mit ihr sollen Überwachungsaufgaben<br />

automatisiert und effektiver gemacht werden.<br />

Aus der Perspektive der Behörden und der Unternehmen,<br />

die ihnen die Ausrüstung für ihre Aufgaben liefern,<br />

ist die Grenzkontrolle ein taktisches, technisch<br />

zu lösendes Problem: Wer heimlich über die <strong>Grenze</strong><br />

will, soll entdeckt und festgesetzt werden. In ihren<br />

Szenarien spielen die Beweggründe und Ressourcen<br />

der Menschen, die die <strong>Grenze</strong>n übertreten, keine<br />

Rolle. Ebensowenig die Korruption europäischer und<br />

außereuropäischer Behörden – oder auch die simple<br />

Tatsache, dass jede noch so avancierte Überwachungstechnik<br />

überlistet werden kann.

Unter Zugzwang<br />

Jedes Jahr versuchen tausende zentralamerikanische Migrantinnen und Migranten, irregulär in die USA<br />

zu gelangen. Der Weg durch Mexiko kommt dabei einem Spießroutenlauf gleich: Es drohen Kontrollen<br />

und Abschiebung, Raub und Vergewaltigung, Entführung und Mord. Trotz dieser unhaltbaren Zustände<br />

sperrt sich die mexikanische Regierung gegen eine Entkriminalisierung der Transitmigration.<br />

Von Sebastian Muy<br />

waren die Parteien, die Bürgermeister,<br />

die Gouverneure, die Bundesbe-<br />

„Wo<br />

hörden, die Armee, die Marine, die<br />

Kirchen, die Kongresse, die Unternehmer; wo waren<br />

wir alle, als die Wege und Straßen, die nach Tamaulipas<br />

führen, sich in tödliche Fallen verwandelten für<br />

schutzlose Männer und Frauen, für unsere Brüder<br />

und Schwestern, Migrantinnen und Migranten aus<br />

Zentralamerika?“, fragte der bekannte mexikanische<br />

Schriftsteller Javier Sicilia vor circa 150.000 Demonstrierenden<br />

auf der Abschlusskundgebung des „Marsches<br />

für würdevollen Frieden und Gerechtigkeit“,<br />

der am 8. Mai diesen Jahres in Mexiko-Stadt stattfand.<br />

Er nahm damit Bezug auf den Mord an 72 mittel- und<br />

südamerikanischen Migrantinnen und Migranten auf<br />

einer Ranch im Nordosten Mexikos im August 2010.<br />

Angehörige der kriminellen Gruppierung „Los Zetas “<br />

hatten sie ermordet, nachdem sie sich offenbar<br />

geweigert hatten, sich in deren Dienste zu stellen.<br />

Seitdem wurden vor allem im Norden Mexikos<br />

wiederholt Massengräber entdeckt, in denen Hunderte<br />

getötete Menschen, darunter viele Migrantinnen<br />

und Migranten, verscharrt worden waren.<br />

Foto: Ricardo Ramírez Arriola<br />

Es geht ein Zug<br />

nach Nirgendwo…<br />

Migrantinnen und<br />

Migranten versuchen<br />

auf die anfahrenden<br />

Züge aufzuspringen

22<br />

Foto: Hauke Lorenz<br />

Längst haben die Übergriffe auf<br />

Transitmigrantinnen und -<br />

migranten alarmierende Ausmaße<br />

angenommen und tragen<br />

einen gewichtigen Teil zur grausamen<br />

Bilanz des seit Jahren<br />

zunehmend eskalierenden mexikanischen<br />

„Drogenkrieges“ bei.<br />

Nach Schätzungen der nationalen Menschenrechtskommission<br />

sowie zivilgesellschaftlicher Organisationen<br />

werden seit einigen Jahren jährlich mehr als<br />

20.000 meist zentralamerikanische Migrantinnen und<br />

Migranten auf ihrem Weg durch Mexiko entführt. Hinter<br />

den Taten stehen kriminelle Gruppierungen wie<br />

die erwähnten „Zetas“; oft mit Billigung oder Zuarbeit<br />

von mexikanischem Behördenpersonal. Migrierende<br />

werden häufig unter Folter gezwungen, Angehörige<br />

anzurufen und sie um die Übersendung eines hohen<br />

Lösegeldes zu bitten. Wer sich weigert oder über<br />

keine zahlungsfähigen Verwandten verfügt, wird<br />

gefoltert, verstümmelt und häufig ermordet.<br />

Besonders dramatisch ist die Situation der migrierenden<br />

Mädchen und Frauen: Amnesty International geht<br />

davon aus, dass sechs von zehn Transitmigrantinnen<br />

während ihrer Reise durch Mexiko sexualisierte<br />

Gewalt erleben.<br />

Um dem Kontrollnetz der<br />

Migrationspolizei zu entkommen,<br />

sind die Migrantinnen und<br />

Migranten gezwungen, auf<br />

klandestine Migrationsrouten<br />

auszuweichen.<br />

Sprung ins Ungewisse…<br />

Ein Migrant wechselt den Waggon<br />

Die Rolle der Ex-Elitemilitärs<br />

Die Geschichte der Zetas steht<br />

exemplarisch für die enge Verquickung<br />

von staatlichen Institutionen<br />

mit kriminellen Gruppierungen<br />

in Mexiko. Gegründet<br />

wurden die Zetas um die Jahrtausendwende<br />

von ehemaligen Angehörigen militärischer<br />

Eliteeinheiten – sie hatten eine Spezialausbildung<br />

für den Anti-Drogen-Kampf erhalten, waren<br />

zuvor aber auch zur Aufstandsbekämpfung im Chiapas-Konflikt<br />

sowie im guatemaltekischen Bürgerkrieg<br />

im Einsatz – zunächst als militärischer Arm des Golfkartells,<br />

einer der großen Gruppen des organisierten<br />

Verbrechens in Mexiko. Von diesem spalteten sie sich<br />

jedoch 2010 ab und sind seitdem zu einem der wichtigsten<br />

– und brutalsten – Akteure im mexikanischen<br />

Drogenkrieg geworden. Über die traditionellen Aktivitätsfelder<br />

der Drogenkartelle hinaus haben die Zetas<br />

durch Entführungen, Erpressungen und Menschenhandel<br />

an Geld und Macht gewonnen. Die Entführung<br />

von Migrantinnen und Migranten stellt dabei ein<br />

lukratives Geschäft dar: Nach Schätzungen der nationalen<br />

Menschenrechtskommission CNDH verdienen<br />

kriminelle Gruppierungen jährlich etwa 50 Millionen<br />

US-Dollar durch die Erpressung von Lösegeldern.

Kein Freund und Helfer<br />

Das praktisch risikolose Agieren der Entführerbanden<br />

wird erst durch die weit verbreitete Korruption und<br />

die Verbindungen ermöglicht, die zwischen dem Per-<br />

sonal mexikanischer Behörden<br />

und der organisierten Kriminalität<br />

bestehen. Zu diesem<br />

Schluss kommt auch der UN-<br />

Sonderberichterstatter für die<br />

Rechte der Migrantinnen und<br />

Migranten, Jorge Bustamante, in<br />

einem Bericht von 2008: „Durch<br />

die Allgegenwart der Korruption<br />

auf allen Ebenen der Regierung<br />

und die enge Verbindung, die viele Behörden mit<br />

den Bandennetzwerken haben, kommt es weiterhin<br />

zu Erpressungen, Vergewaltigungen und tätlichen<br />

Angriffen gegen Migrantinnen und Migranten.“ Auch<br />

die nationale Menschenrechtskomission spricht von<br />

„mittäterschaftlichen Verbindungen zwischen der Kriminalität<br />

und einigen staatlichen Akteuren“. Die von<br />

ihr und Nichtregierungsorganisationen gesammelten<br />

Zeugenaussagen von betroffenen Migrantinnen und<br />

Migranten legen hiervon Zeugnis ab. Abgesehen von<br />

der Korruption können die Migrierenden auch sonst<br />

von den zuständigen Behörden wenig Hilfe erwarten:<br />

Cecilia Romero, bis September 2010 Direktorin der<br />

mexikanischen Migrationsbehörde INM, empfahl den<br />

undokumentierten Migrierenden, sich den Behörden<br />

freiwillig zu stellen und sich in ihre Heimatländer<br />

abschieben zu lassen, um einer möglichen Entführung<br />

zu entgehen.<br />

Mexiko als vertikale <strong>Grenze</strong><br />

In dieser Aussage spiegelt sich die Ausrichtung der<br />

mexikanischen Migrationspolitik auf ein reines Kontrollregime<br />

wieder. Während ab 1994 durch mehrere<br />

Freihandelsabkommen die <strong>Grenze</strong>n für den Warenverkehr<br />

zwischen den USA, Mexiko und den zentralamerikanischen<br />

Staaten weitgehend aufgehoben wurden,<br />

richtete Mexiko seine Migrationspolitik – einerseits<br />

unter dem Druck der USA, anderseits mit dem<br />

Argument, so die nationale Souveränität zu wahren –<br />

zunehmend auf die Versiegelung seiner Südgrenze<br />

aus. Mexiko verpflichtete sich gegenüber den USA<br />

dazu, durch strikte Kontrollen gegen die irreguläre<br />

Migration aus dem Süden vorzugehen. Mexiko wurde<br />

so zur „vertikalen <strong>Grenze</strong>“, zu einem Filter im Kampf<br />

der USA gegen illegalisierte Migration. Die <strong>Grenze</strong> ist<br />

dabei nicht auf den territorialen Grenzraum zwischen<br />

Mexiko und Guatemala reduziert, sondern befindet<br />

sich überall im mexikanischen Hoheitsgebiet, wo irre-<br />

Das Risiko, auf der Reise<br />

vergewaltigt zu werden, ist<br />

derart präsent, dass einige<br />

Migrantinnen sich vor dem<br />

Aufbruch Verhütungsmittel<br />

injizieren.<br />

gulär Reisende dem Risiko von Kontrollen und<br />