Erzählungen 1900-1975 von Tillie Jäger - BookRix

Erzählungen 1900-1975 von Tillie Jäger - BookRix

Erzählungen 1900-1975 von Tillie Jäger - BookRix

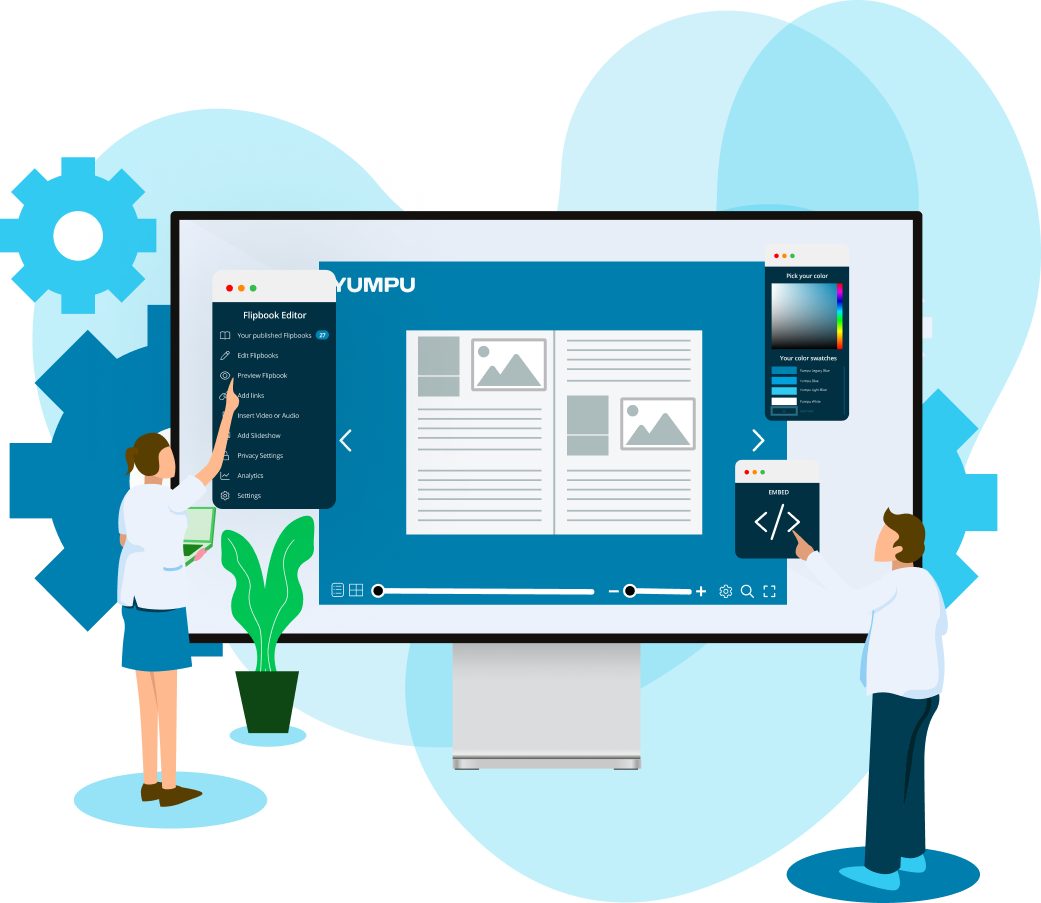

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Erzählungen</strong> <strong>1900</strong>-<strong>1975</strong><br />

<strong>von</strong> <strong>Tillie</strong> <strong>Jäger</strong><br />

Gesammelt <strong>von</strong> Fritz Roller<br />

1

<strong>Tillie</strong> <strong>Jäger</strong> - eine Skizze ihres Lebens<br />

Ottilie <strong>Jäger</strong>, <strong>von</strong> Kind an "<strong>Tillie</strong>" genannt, kam am 2. 10. 1898<br />

zur Welt. Ihre Mutter, Pauline Ottilie geb. Böttinger, stammte<br />

aus Gechingen und war das einzige Kind ihrer Eltern, der<br />

Vater war Prokurist in Stuttgart, die Familie lebte dort. Die<br />

kleine <strong>Tillie</strong> wurde in das gehobene bürgerliche Milieu<br />

hineingeboren. Es ist schwierig geworden, sich in die Zeit um<br />

die Wende zum 20. Jahrhundert auch nur annähernd<br />

hineinzudenken. Gerade die "Höhere Tochter", die <strong>Tillie</strong> ihr<br />

Leben lang blieb, gilt heute geradezu als Witzfigur. Die<br />

Mädchen bekamen aber eine sorgfältige, wenn auch einseitige<br />

Ausbildung, die sie auf ihre zukünftige Stellung als Leiterin<br />

eines gutgeführten Haushalts vorbereiten sollte, was auch die<br />

Pflege kultivierter Geselligkeit einschloss. Daß die Frauen<br />

dazu erzogen wurden, in ihren Vätern oder Ehegatten<br />

Beschützer und Ernährer zu sehen, haben die meisten nicht<br />

als "Ausgrenzung aus dem realen Leben" empfunden, sie<br />

überließen den Männern einfach ein Gebiet, für das sie nicht<br />

zuständig waren. Es gab innerhalb der typischen<br />

Frauenbereiche genug Möglichkeiten, Fähigkeiten und<br />

Liebhabereien zu entwickeln, oft viel mehr als heute. Freilich<br />

lehnten sich auch immer wieder Frauen gegen die Tradition<br />

auf, es wird aber in allen Lebensbereichen, in denen man <strong>von</strong><br />

Geburt an festgelegt ist, Menschen geben, die ausbrechen<br />

wollen. Vor allem die Stellung lediger Frauen war eben doch<br />

oft unbefriedigend.<br />

In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg war nicht vorauszusehen,<br />

daß eine Epoche unwiderruflich zu Ende gehen würde.<br />

Schlimm war, daß die jungen Frauen und Mädchen aus<br />

"gutem Haus" in dem felsenfesten Glauben erzogen worden<br />

waren, daß Maßstäbe und Werte, aber auch die äußeren<br />

Umstände ihres Lebens unverrück-<br />

bar feststanden, und daß sie die Traditionen nur zur<br />

unbedingten Richtschnur ihres Lebens machen mußten, um<br />

Sicherheit und Lebensglück zu gewinnen. Man muß aber<br />

bedenken, daß sich diese Haltung über viele Generationen hin<br />

bewährt hatte. <strong>Tillie</strong> hat sie sich vollständig zu eigen gemacht.<br />

2

Sie erlebte Kindheit und frühe Jugendzeit in der Stadt als<br />

einziges, verwöhntes Kind ihrer Eltern. Auf alten Fotos sieht<br />

sie aus wie eine Prinzessin, die Kleider, die sie trägt, passen<br />

zu dem feinen Gesichtchen und der zierlichen Gestalt. Nicht<br />

ohne Rührung, liest man in ihren ersten Gedichten, wie<br />

glücklich sie damals war. 1912 beendete der jähe Tod ihres<br />

Vaters, der sie und ihre Mutter wie ein Schock traf, diese Zeit.<br />

Die Mutter suchte wohl instinktiv wieder den Schutz ihres<br />

Elternhauses und kehrte mit der Tochter nach Gechingen<br />

zurück. Es kann auch sein, daß sie, die Bauerntochter,<br />

wiewohl begütert, <strong>von</strong> den Verwandten ihres Mannes nie so<br />

recht akzeptiert worden war. Jedenfalls mußte <strong>Tillie</strong> die<br />

Höhere Töchterschule verlassen und noch ein paar Monate<br />

lang die Dorfschule besuchen, da sie noch schulpflichtig war.<br />

Wahrscheinlich entstand zu dieser Zeit schon der Zwiespalt<br />

der Gefühle den Bewohnern ihres Heimatdorf-<br />

es gegenüber, der in <strong>Tillie</strong> immer präsent blieb. Sie fühlte sich<br />

oft abgelehnt und mißverstanden, fand aber liebevolle<br />

Zuwendung und uneingeschränkte und völlig unkritische<br />

Bewunderung und Aner kennung daheim bei Mutter und<br />

Großeltern. Die starke Bindung an sie, das großelterliche Haus<br />

und das Dorf, das sie als "Ahnenhei-<br />

mat" bezeichnete, verfestigte sich immer mehr und blieb<br />

ebenfalls bestimmend für ihr ganzes Leben.<br />

Vielleicht wäre ihre Mutter mit ihr, wie eigentlich vorgesehen, in<br />

die Stadt zurückgekehrt, wenn der Ausbruch des ersten<br />

Weltkriegs dies nicht verhindert hätte. So blieb <strong>Tillie</strong><br />

abgeschnitten <strong>von</strong> jeder weiteren Ausbildung. Sie versuchte<br />

zwar, sich weiterzubilden durch Lesen und Klavierspielen, sie<br />

fing auch schon damit an, Gedichte und Texte zu schreiben,<br />

aber in diesem Alter hätte sie einfach noch Anleitung und<br />

Umgang mit Gleichaltrigen aus ihrem eigenen Milieu<br />

gebraucht. Die Großmutter starb 1914 und 1917 auch der<br />

Großva-<br />

ter. <strong>Tillie</strong>s ständige Klage, daß ihre Mutter und sie seither<br />

hätten ohne männlichen Beistand auskommen müssen,<br />

deutet, wie noch vieles andere, darauf hin, daß sie<br />

Veränderungen, die die Zeit mit sich brachte, nicht wahrhaben<br />

3

wollte, ja, Angst davor hatte. Die finanzielle Zukunft der Frauen<br />

schien gesichert, <strong>Tillie</strong>s Vater hatte sein Vermögen in<br />

mündelsicheren Papieren für sie angelegt. In der Inflationszeit,<br />

die <strong>Tillie</strong> später "lnflationsverbrechen" nannte, verloren sie<br />

dann ihr ganzes Geld. Während Renten und Ähnliches<br />

erhalten blieben, verschwand das dem Staat anvertraute<br />

Kapital einfach spurlos. <strong>Tillie</strong> und ihre Mutter lebten <strong>von</strong> dieser<br />

Zeit an in bescheidenen, ja dürftigen Verhältnissen. <strong>Tillie</strong><br />

wurde nach und nach verbittert und misstrauisch, was ihr<br />

Leben auf dem Dorf noch mehr erschwerte. Die Mutter trieb<br />

die kleine Landwirtschaft um, die ihr geblieben war, und<br />

vernietete ab und zu ein Zimmer. <strong>Tillie</strong> gab Klavieruntericht,<br />

manchmal konnte sie auch ein Gedicht oder einen Text in der<br />

Zeitung veröffentlichen, aber viel brachte das alles nicht ein. In<br />

den zwanziger Jahren verfaßte <strong>Tillie</strong> ihre Heimatspiele, die<br />

damals mit Erfolg aufgeführt wurden und ihren Ruf als<br />

Heimatdich- terin mit begründeten. Auch unterhielt sie eine<br />

umfangreiche Korre-<br />

spondenz, teils mit recht hochstehenden Leuten.<br />

Ihre Stärke und ihre Bedeutung für das Dorf liegen aber<br />

meines Erachtens weniger auf literarischem Gebiet, sondern<br />

beruhen auf ihren Leistungen als Chronistin. Sie sah sich,<br />

gerade weil sie sich <strong>von</strong> der Dorfgemeinschaft nach<br />

Möglichkeit isolierte, ihre Vorfahren aber verehrte, als" Hüterin<br />

der Traditionen", interessierte sich für die Geschichte des<br />

Dorfes und schrieb auf, was mündlich überlief-<br />

ert worden war und ihr bekannt wurde. Sie fühlte sich nicht in<br />

der bestehenden Gemeinschaft geborgen, sondern in der<br />

Reihe der Ahnen. Sie war stolz auf ihre Abstammung und<br />

immer bestrebt, die Verdienste ihrer Vorfahren ins richtige<br />

Licht zu rücken. Vieles aus dem einstigen Alltagsleben des<br />

Dorfes wäre für immer vergessen, wenn sie nicht über größere<br />

und kleinere typische Begebenheiten berichtet hätte. Es ist<br />

und bleibt aber traurig, daß sie ihr Leben lang weit hinter ihren<br />

Möglichkeiten zurückbleiben mußte. Das war aber damals das<br />

Los vieler begabter Frauen.<br />

Der Rest ist schnell erzählt. Sie blieb auf dem Dorf und das<br />

Leben wurde immer schwieriger für sie. Die Mutter starb 1956,<br />

4

damit fiel auch ihre geringe Rente weg. <strong>Tillie</strong> kämpfte, wie<br />

schon vorher, verbissen weiter um den Ertrag ihres in der<br />

Inflationszeit verlorenen Vermögens und wehrte sich gegen<br />

den Vorwurf, sie lebe auf Kosten der Gemeinde. Es gelang ihr<br />

dann auch, sich als eine Art Kompensation für ihr Vermögen<br />

eine winzige Rente zu sichern. Dennoch mußte sie die ihr<br />

noch verbliebenen landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücke<br />

nach und nach verkaufen, um <strong>von</strong> dem Erlös ihren<br />

Lebensunterhalt mit zu bestreiten.<br />

Zum Schluß konnte sie jahrelang nicht aus dem Haus und<br />

wurde <strong>von</strong> Verwandten <strong>von</strong> ihrer Mutter Seite her versorgt. So<br />

durfte sie doch noch die Hilfsbereitschaft und die<br />

Unterstützung der Verwandten aus dem Dorf in reichem Maß<br />

erfahren. Nach einem Krankenhausaufenthalt kam sie in ein<br />

auswärtiges Pflegeheim. Die Nichten besuchten sie dort noch<br />

regelmäßig, bis sie nach acht Monaten am 15.11.<strong>1975</strong> starb.<br />

Sie hat sich, finde ich, Anspruch auf ehrendes Gedenken<br />

erworben, enn side war "getreu bis in den Tod".<br />

Das evangelische Töchterinstitut, dessen Anfänge ins Jahr<br />

1841 zurückgehen, befand sich <strong>von</strong> 1865 an in der Tübinger<br />

Straße und zog 1873 in das Gebäude Paulinenstraße um, das<br />

es bis 1929 benützte. Dieses alte Haus war so eng für die<br />

vielen Schülerinnen und Lehrkräfte, daß man sich mit dem<br />

Vers tröstete: "Und ist der Raum auch noch so klein - `s geht<br />

immer noch mal eine rein!"<br />

5

Das Töchterinstitut, wurde auch respektlos "Lämmerstall"<br />

genannt, nach dem Spruch über der Schulpforte: "Weide<br />

meine Lämmer."<br />

Erika Albert<br />

6

Das Heilandskissen 1929<br />

Vor dem Palast des römischen Landpflegers Pontius Pilatus zu Jerusalem staute sich eine<br />

aufgeregte Volksmenge. Hinzutretenden Pilgern, deren müder Gang eine weite<br />

Wanderschaft vermuten ließ, wurde die widersprechendsten Erklärungen zuteil. Eines aber<br />

wußte man bestimmt, ein Gefangener wurde dort festgehalten, welchen man Jesus <strong>von</strong><br />

Nazareth nannte und welcher für einen Propheten und Wundertäter galt. - In dem Hofe,<br />

welcher im Viereck <strong>von</strong> dem Gebäude eingeschlossen war, zerrten rohe Kriegerfäuste den<br />

schweigenden Gefangenen hin und her. Der Vierfürst Herodes hatte den Missetäter wieder<br />

an den Landpfleger zurückgesandt. Vielleicht mochte die Erinnerung an den Sohn der<br />

Wüste, an Täufer Johannes, in seiner Seele ein Grauen geweckt haben, nicht zum zweiten<br />

Mal eine Blutschuld auf sich zu nehmen. Jedenfalls aber stellte der rätselhafte Mann, Jesus<br />

<strong>von</strong> Nazareth, ungewollt wieder die Freundschaft zwischen den Beiden her, die sich<br />

jahrelang Feind gewesen.<br />

Ein Purpurmantel, welchen die Söldlinge irgendwo aufgestöbert hatten, wurde dem<br />

Gemarterten um die Schulter gelegt. Ein besonders Spottlustiger rannte in den Garten hinter<br />

dem Hause, wo Klaudia, die Gattin des Landpflegers ihren Safran pflanzte und wo ihr<br />

Söhnlein an warmen Tagen mit seinem Lämmlein spielte.<br />

Dort schnitt er ein paar starke Zweige <strong>von</strong> den Wildrosenbüschen, die zum Schutz gegen<br />

Eindringlinge ihr noch kahlen Zweige in den blauen Frühlingshimmel reckten. Rasch wurde<br />

aus ihnen ein Kranz gewunden und dem sanften Dulder auf die wirren, verstaubten Locken<br />

gedrückt. Die scharfen Dornen rissen alsbald blutende Wunden in die Stirne und langsam<br />

rannen die roten Tropfen über das leidgequälte Gesicht. Die Schöpfung Gottes hatte längst<br />

die Schwere der Ereignisse in sich aufgenommen, während den tobenden, lärmenden<br />

Menschen die Sinne verschlossen waren. Selbst die Dornen an der Krone empfanden die<br />

Schmerzen des Gottessohnes und zogen ihre scharfen Spitzen zurück. Da zitterten an ihnen<br />

noch ein paar weiche Flöckchen Wolle, welche die Schäflein <strong>von</strong> Klaudias Bübchen beim<br />

Streifen an der Hecke verloren hatten. Die weißen Bällchen legten sich lindernd an die<br />

Schläfe des Mannes, wo die schärfsten Dornen saßen und zogen das rinnende Blut ein.<br />

Jesus <strong>von</strong> Nazareth, der Weltheiland ging dann seinen Leidensweg, aller Menschheit zum<br />

Segen. Die Dornenkrone aber blieb auf seinem Haupt bis der Kampf vollendet war und treue<br />

Freundeshände ihn in die Felsenkammer legten bis zum Ostermorgen. Den Kranz mit den<br />

Wollflöckchen, nahmen die Frauen an sich, er soll heute noch in den Kammern des Vatikans<br />

aufbewahrt sein.<br />

In der Nacht auf den Rüsttag, ging ein Engel Gottes durch das Gelände und segnete die<br />

unvernünftige Kreatur, welche seinem göttlichen Meister so große Treue gehalten. Und er<br />

kam auch an die Rosenbüsche beim Palast des Landpflegers, deren schwanke Zweige noch<br />

zitterten vor Schmerz über all die Schmach. Und der Engel sprach: "Weil du mitgetragen<br />

hast am Schmerze des Schöpfers, sollst du ein Zeichen haben für alle Zeiten. Kahl sollst du<br />

stehen am Ostermorgen, aber die weichen Kissen der barmherzigen Liebe sollst du<br />

behalten!"<br />

Und so geschah es.<br />

Wenn wir nun an milden Frühlingstagen an Busch und Haag vorbeiwandern, darunter die<br />

ersten Veilchen blühen und in denen ein Fink schlägt, so sehen wir wohl an den Zweigen des<br />

Rosenbusches ein weiche, vergilbtes Bällchen, welches rötlich schimmert. Der Volksmund<br />

sagt, daß es die Hülle werdender Käferlein ist und daß, wenn man es nach Hause nimmt und<br />

siedet, man ein heilend Wässerlein daraus gewinnt für eitrige Wunden. Wir aber wissen es<br />

besser. Es ist ein Zeichen der Treue für die wilden Rosen, welche der Herr bei seinem<br />

Erdenwallen so liebte und welch ihm den Schmerz zu lindern suchten, als er so unsäglich<br />

litt. Das wissen wir und deshalb nennt man die seltsamen Gebilde auch "Heilandskissen."<br />

7

Der Riese Weberus 1933<br />

Ein seltsames Menschenschicksal aus alter Zeit aus Großvaters Schriftstücken.<br />

Man kann sich gut vorstellen, daß das nachstehend geschilderte Schicksal unsere<br />

Altvorderen auf Jahrmärkten als Bänkelsängerlied vorgetragen wurde und daß es nicht selten<br />

ungläubiges Kopfschütteln hervorrief, wie heute noch, über dieses Menschenlos, das auf<br />

einem vergilbten Blättchen zu lesen war.<br />

Seinen Geburtsort kennt man nicht, aber wahrscheinlich lag er im deutschen Süden, wo<br />

Anton Weberus am Neujahrstag 1701 als Sohn armer Leute zur Welt kam. Anfangs fiel an<br />

ihm nur sein unstetes, wildes Gemüt auf, bald aber schoss er gewaltig in die Höhe. Schon<br />

mit 15 Jahren hatte er die Ausmaße eines stattlichen Mannes, war fast 2 Meter groß und trug<br />

einen wallenden Bart. Mit seinen Bärenkräften hielt er es in keiner Lehre aus. Alles zerbrach<br />

unter seinen Riesenfingern. Auch seinen Lehrherren hätte es so ergehen können, wenn sie<br />

nicht den jähzornigen Lehrling schnellstens abgeschoben hätten. Seltsamerweise gelang es<br />

einem Barbier, mit dem Riesen fertig zu werden. Als ihn dann der Drang in die Ferne packte,<br />

war er einigermaßen kunstfertig im Scheren und Haarekräuseln. Das geschah im Jahre 1716.<br />

Weberus nannte außer seiner Barbierkunst nur noch zwei Silbergulden sein eigen. Nach<br />

mancherlei Wanderungen ließ er sich in Leitmeritz in Böhmen als wohlbestallter<br />

Haarkünstler nieder. Inzwischen hatten seine Kräfte noch zugenommen und mit seinen<br />

zweieinhalb Meter Länge wurde er allgemein der "Goliath Bader" genannt, was aber seinen<br />

Geschäften nicht abträglich war.<br />

Doch blieb es nicht lange dabei und Weberus mußte das Rasiermesser mit dem<br />

Kriegsschwert vertauschen. Das Schicksal warf ihm zunächst ein Paar gleichaltrige<br />

unbesonnene Gesellen in die Quere, die mit dem Riesen Streit anfingen. Nur mit Mühe<br />

konnte man die Burschen vor dem Ärgsten bewahren und Weberus in den Kerker <strong>von</strong><br />

Leitmeritz schaffen. Doch dieser hielt seinen Kräften nicht stand. Weberus ließ Messer und<br />

Barbierbecken im Stich und floh noch Niederösterreich. Hier irrte er durch die Wälder und<br />

mied die Menschen, weil er glaubte, die Häscher seien ihm auf den Fersen. Soldaten fanden<br />

ihn erschöpft an einem Waldrand, gaben ihm zu essen und zu trinken. Weberus lebte auf, der<br />

Wein stieg ihm zu Kopf und er war guter Dinge. Wieder nüchtern, merkte er, daß er<br />

Werbern in die Hände gefallen war und schon das Handgeld genommen hatte. Als ihm die<br />

Uniform angemessen war, stellte sich heraus, daß er der größte Mann der kaiserlichen<br />

Armee war. Man zeigte ihn sogar dem Prinzen Eugen <strong>von</strong> Savoyen. Mit diesem ging er nach<br />

Ungarn gegen die Türken.<br />

Weberus stand schwitzend seinen Mann, denn man hatte ihn zum Schanzgrenadier<br />

bestimmt. Als er aber die Schaufel mit dem Paukenschlegel vertauschen mußte, spielte ihm<br />

abermals sein Jähzorn einen Streich. Er warf den Schlegel seinem Tambourmajor an den<br />

Kopf, der ihn kujonierte und verwirkte dadurch den eigenen. Zwar wurde er begnadigt, doch<br />

drohte nun statt des Henkers, der Türke. Bei Temesvar nahm er wohl einen Aga gefangen,<br />

verlor aber dabei sein linkes Auge. Als Einäugiger kämpfte er bei Belgrad und Peterwardein,<br />

bekam plötzlich Heimweh und schlug sich, wie ein Wunder unbehelligt, geradewegs nach<br />

Stuttgart durch. Herzog Eberhard Ludwig <strong>von</strong> Württemberg hörte <strong>von</strong> dem seltsamen<br />

Riesen, ließ ihn an den Hof kommen und gab ihm die Stelle eines Schlossaufsehers.<br />

Weberus bekam ein gutes Gehalt, ließ sich <strong>von</strong> einem Granatschleifer ein künstliches Auge<br />

machen und hätte in Muse seine Tage verbringen können, wenn es das Schicksal nicht<br />

anders bestellt hätte. Der Herzog gab einen Maskenball. Weberus wurde als Neptun<br />

kostümiert, auf ein Postament gestellt und hatte als lebender Saalschmuck zu dienen. Doch<br />

die Damenwelt trieb mit dem stattlichen Meeresgott Unfug und der hitzige Wassermann<br />

gebrauchte seinen Dreizack, um sich der Mutwilligen zu erwehren. Die Baronin Graevenitz,<br />

8

die allmächtige Favoritin des Herzogs, stürzte dabei zu Boden. Es entstand ein Tumult und<br />

Hals über Kopf entfloh Weberus aus dem Ballsaal und dem ganzen Schwabenland. Nun<br />

begann die unruhigste Zeit seines Lebens.<br />

In Halle machte er beim Zunftumzug der Schuhmacher den “Heiligen Christopherus" und<br />

betrank sich dabei so sehr, daß er erst in einem Turmverlies des Schlosses Gebichenstein zur<br />

Besinnung kam. In geschlossenem Wagen brachte man ihn nach Berlin, denn die Agenten<br />

König Friedrich Wilhelm <strong>von</strong> Preußen hatten Weberus kurzerhand für die Garde der langen<br />

Kerls gekapert.<br />

Als Riesengrenadier wider Willen wurde er ständiger Begleiter des Königs und als solcher<br />

ein 0pfer der Friedensverhandlungen <strong>von</strong> Königsberg zwischen Schweden und Rußland.<br />

Fürst Menschikow war beim Anblick des Riesen so begeistert, daß er sich ihn vom König<br />

erbat. Weberus erhielt 6 Monate Urlaub und kam im Sommer 1722 nach Petersburg. Peter<br />

der Große teilte die Begeisterung seines Gesandten Menschikow. Weberus wurde<br />

Leibtrabant, erhielt mehrere Diener und eigenen Wagen. Das üppige Leben war sein Element<br />

und er vergaß seinen Urlaub und den König <strong>von</strong> Preußen. Doch die Herrlichkeit dauerte<br />

nicht lange.<br />

Als Zar Peter starb, erhielt Weberus seinen Abschied und zog betrübt nach Mitteleuropa<br />

zurück. Zuerst versuchte er es wieder bei seinem früheren Herrn in Stuttgart, wurde aber<br />

vom Herzog ungnädig abgewiesen. Nach kurzer Dienstzeit als Portier am Römer in<br />

Frankfurt, fasste er sich ein Herz und zog reumütig nach Berlin. Dort ging es ihm weniger<br />

glimpflich, denn der König gab ihm neuerdings Urlaub, aber diesmal in der Festung Küstrin.<br />

Weberus gefiel es dort nicht lange. Er brach aus und kam zum Zirkus Cowley, bei dem er als<br />

starker Mann und Menschenfresser viel Beifall fand. In Bremen brannte der Zirkus ab.<br />

Cowley verunglückte dabei tödlich, seine Frau wurde wahnsinnig. Weberus brachte sie nach<br />

England zurück. Er kam dadurch in Geldnöte und wurde in den Schuldturm gesteckt.<br />

Jemand, der einen starken Knecht brauchte, kaufte ihn los. Er diente seine Schuld ab und<br />

ging über den Kanal nach Holland. Dort wurde er Drillmeister bei den Kolonialtruppen, um<br />

schließlich nach Sumatra als Korporal eingeschifft zu werden. Im Mittelmeer erlitt er<br />

Schiffbruch, geriet in die Hände der Mauren, die ihn als Sklaven verkauften. Als eines Tages<br />

der Sultan Muley Abduallah an ihm vorüberritt, warf sich Weberus nicht in den Staub. Er<br />

wurde darauf als Rudersklave an eine Galeere geschmiedet. Als diese einen sardinischen<br />

Kauffahrer angriff, riss sich Weberus los und half mit, die Mauren niederzukämpfen.<br />

Seiner Ketten ledig, ging er nach Neapel und gründete dort eine Gemüsegärtnerei, in der er<br />

1741 als erster in Süditalien Kartoffeln anpflanzte. Von Neapel kam er nach Wien an den<br />

Hof der Kaiserin Marie Theresia. Dort diente er besonders dem kleinen Kronprinzen Joseph<br />

als Trabant. 10 Jahre blieb er in Österreich, machte die schlesischen Kriege mit und kämpfte<br />

unter anderem auch bei Hohenfriedberg. Nach Friedensschluss kehrte er nach Stuttgart<br />

zurück, und wurde Aufseher am herzoglichen Eselstall.<br />

Als Kaiser Joseph nach Stuttgart kam, entdeckte er das Riesenspielzeug seiner Kinderzeit<br />

und nahm ihn wieder mit nach Wien. Weberus erhielt einen Ruheposten in der Hofburg. Als<br />

jedoch Erzherzog Leopold 1783 seine Schwester, die Königin Maria Antoniette in Paris<br />

besuchte, nahm er den Greis als Begleiter mit. Dort wurde Weberus krank und mußte<br />

zurückbleiben. Nach seiner Genesung wurde er Bediensteter in Versailles, wo sich die<br />

Königin gerne <strong>von</strong> dem nunmehr 85jährigen aus seinem bewegten Leben erzählen ließ. Nun<br />

mußte aber der Hochbetagte noch alle Schrecken der französischen Revolution mitmachen.<br />

Er wurde in die Abtei Saint-German gesperrt und entkam nur durch Zufall aus dem Kerker.<br />

Alt und schwach kam er mit 96 Jahren nach Stuttgart. Der Herzog <strong>von</strong> Württemberg<br />

bewilligte ihm eine Gnadenpension <strong>von</strong> 4 Gulden im Monat, so daß der Riese, um seinen<br />

Hunger zu stillen, noch selber die Hände rühren mußte. Er war darum nicht verlegen, denn<br />

9

das Leben hatte ihn gelehrt, sich in jeder Lage zurecht zu finden. So machte sich der fast<br />

100jährige daran, hölzerne Wäscheklammern zu schnitzen und sie durch die Straßen<br />

Stuttgarts ziehend, den Hausfrauen zu verkaufen. Man kann sich denken, daß er gute<br />

Geschäfte machte. Bevor er, im Jahr 1804 im Alter <strong>von</strong> 103 Jahren endlich den Stab seiner<br />

mühseligen Wanderschaft niederlegen durfte, fand er noch Muse, den wirren Faden seines<br />

Schicksals zu ordnen und seine vielfältigen, unglaublichen Erlebnisse niederzuschreiben.<br />

Septuagesimä<br />

(Aus einer alten Familienchronik)<br />

Es sah trübe aus in deutschen Landen. Die jahrelange Feindseligkeit hatte große Armut in<br />

das Volk getragen. Was nicht vor dem Feinde geblieben war und in den Kriegshändeln<br />

verschollen, das hatte Krankheit und Seuchen dahingerafft. Die wenigen Überlebenden<br />

gingen im Stumpfsinn durch die Tage. Nur der drohende Einfall feindlicher Scharen oder<br />

überhaupt das Nahen kriegerischer Horden ließ ein wenig Mut und Lebenswillen in den vom<br />

Schicksal so sehr heimgesuchten Menschen wach werden. -<br />

So senkte sich an einem Februartag des Jahres 1637 der feurige Sonnenball über der<br />

leidmüden, blutgetränkten deutschen Erde. Dort, wo heute die Bahn Stuttgart - Calw in<br />

scharfem Bogen <strong>von</strong> der alten Reichsstadt Weil der Stadt dem Schwarzwalde zufährt, liegt<br />

und lag schon damals das Pfarrdorf Dätzingen. Wo hohe Bäume einen kleinen Teich<br />

umstehen, trat aus den Büschen ein schlankes, junges Weib. An der rechten Hand führte sie<br />

einen blonden vierjährigen Knaben, während die linke ein Bündel saftig-grünes Waldmoos<br />

trug. -<br />

"Mutter, gucket, der Himmel hanget voll rosa Kränz für die heilig Jungfrau", sagte der<br />

Kleine mit kindlich hoher Stimme, "Ihr brauchet keine Mooskränz mehr zu machen."<br />

"Weisch Josefle, "die Stimme der jungen Frau klang wie eine helle Glocke, "die Kränz<br />

kommet auf am Atte sei Grab und auf der Annamamme ihres." "Worum machet ihr denn die<br />

Kränz ?", forschte der Kleine weiter. "Weil ihr jetzt fortgangat, über den Berg nüber?" "Eba<br />

deshalb", bestätigte seine Begleiterin und ein Abglanz des Abendgoldes schien über ihre<br />

blassen Züge zu huschen. "Jo, ond wenn no dia Kaiserliche kommet ond die Schweda, hänt<br />

ihr jo so weit uff Weil der Stadt" meinte der arme, kleine Bub, der in seinem Leben noch<br />

nichts anderes gesehen hatte als Not und Tod und Tränen. "Weisch, Josefle, i hau jetzt an<br />

guata Mann, dein Brackenhammer-Vetter, der hütet mi au wohl, daß mir kei Mensch ebbas<br />

duat." "Aber i mag ehn net", ruft der Kleine heftig, "wenn er mir au Weißbrot brengt on<br />

Wurscht. Überhaupt, Ihr solltet bei ons bleiba ond net uff des langweilig Gechinga gau, des<br />

sait aus's Madele. Do glaubet se jo nemme an de heilig Jongfrau".<br />

Das junge Weib war ob den kindlichen Worten blass geworden. Bargen sie doch die tiefe<br />

Wahrheit, die Elisabeth Leyer in stillen Stunden, ungeachtet der großen Liebe zu ihrem<br />

Verlobten, selbst mit leisem Bangen sich vorhielt. Aber das kaum 20jährige Menschenkind,<br />

dem der böse Krieg schon so unsäglich viel geraubt hatte, sehnte sich nach einem Stück<br />

Erdenglück mit der ganzen Kraft eines tief empfindenden Frauenherzens.<br />

Wie war es doch gewesen, als teuflische Kroaten die einzige, geliebte Schwester zu Tode<br />

gemartert hatten. Wie war sie selbst, noch ein halbes Kind, den wimmernden Säugling im<br />

Arm, den schätzenden Mauern der bewehrten Stadt zugeflüchtet. Was war näher gelegen, als<br />

daß der verwitwete Schwager, den das Kriegsgesetz immer wieder zu Fuhrdiensten forderte,<br />

seines Kindes Wohl in ihre Hände legte und sie, sobald es anging, an der Schwester Stelle<br />

trat. Aber schon nach einem halben Jahr hatte man ihr den toten Gatten ins Haus gebracht.<br />

Nicht weit vom Dorfe hatte ein scheuendes Pferd den Fuhrmann an der Schläfe getroffen,<br />

daß sie eingedrückt wurde und der Tod auf der Stelle eintrat. Neunzehn Jahre war Elisabeth<br />

10

alt gewesen, als sie Witwe wurde. Nun hatte sie niemand mehr auf der ganzen Welt als die<br />

greisen Schwiegereltern und das kleine Waisenkind.<br />

Das junge Herz krampfte sich oft zusammen unter dem Leid der Tage und dem Drucke der<br />

Zukunft. Wohl gab es Monate, wo tiefer Friede übet der Gegend lag, aber der Schreck<br />

vergangener Zeiten steckte jedem in den Gliedern. So war es wieder Herbst geworden und<br />

die ersten Fröste fielen, gerade wie damals, als man den toten Mann, der ihr zuerst Schwager<br />

und dann Gatte gewesen war, ins Haus brachte. Dreimal war des Jahres Kreislauf an der<br />

jungen Witwe vorübergegangen, doch Elisabeth Leyer tat ihre Pflicht und fühlte sonst nichts.<br />

Da sollte ihr aber einmal, ein einziges Mal, ein kurzer karger Liebesfrühling beschieden sein.<br />

An den Toren des alten Weils war es gewesen, am Herbstmarkt, der besonders bunt war,<br />

weil keine feindlichen Scharen in der Nähe waren. Da hatte das kleine Kälbchen, welches sie<br />

mit dem Schwiegervater zum Markte brachte, gar wilde Sprünge gemacht und Elisabeth fast<br />

zu Boden geworfen. Eine kräftige Männerfaust hatte den Wildling gebändigt und eine<br />

fröhliche Stimme hatte gerufen, "He, Jungferle, mit dem werdet Ihr net Meister, den laßt nur<br />

mich vollends zu Markte führen." So hatte Elisabeth ihren zweiten Gatten kennengelernt.<br />

Dem armen, scheuen Wesen schienen die sonnigen Augen und der ganze Frohsinn des<br />

Liebsten wie ein Himmelsgeschenk. Hatte doch der Himmel dem Jakob Brackenhammer<br />

einen unerschütterlichen Mut und eine große Tatkraft geschenkt. Und mit diesem überwand<br />

er auch die Besorgnisse der alten Eltern. Nicht, daß diese ihrer Schwiegertochter nicht <strong>von</strong><br />

Herzen ein bescheidenes Glück in karger Zeit gegönnt hätten. Aber die Bedenken, die sogar<br />

Klein-Josef <strong>von</strong> der Base Magdalene gehört hatten, erschütterten die beiden Alten doch.<br />

Elisabeth Leyer war katholisch; ihr Verlobter dagegen auf Luthers Lehre getauft.-<br />

"Ist's net genug, daß all deutsches Land in zwei Lager gespaltet ist, soll ich auch noch mein<br />

Herz in zwei Stücke teilen, daß es verblutet und der Lisbeth ihres nähm ich am Ende ganz<br />

mit", hatte er damals gesagt. "Steht nicht in meiner Bibel: Dein Gott ist mein Gott und dein<br />

Volk ist mein Volk. Also legt ruhig Euer Geschick in meine und des Herrgotts Hand. Es soll<br />

Euch net gereuen." Wie treu und fest seine Stimme geklungen hatte, wie ehrlich seine Augen<br />

waren, das vergegenwärtigte sich die junge Frau, als sie, das Knäblein an der Hand, den<br />

wenigen ganzen Häusern des Dorfes zuschritt, um in der niedrigen Stube, welche seither ihre<br />

Heimat gewesen, die Kränze für der Geschwister Grab zu winden. Denn seit sie selbst die<br />

Liebe empfunden, schien Elisabeth Leyer der tote Gatte wie der Bruder, der er ihr zu<br />

Lebzeiten der Schwester gewesen war. -<br />

Am Spätnachmittag des anderen Tages wanderte sie mit ihrem zukünftigen Gatten über<br />

Hügel und durch die Heide der neuen Heimat zu. Tags zuvor hatte der Bote die wenigen<br />

Habseligkeiten der jungen Frau auf seinen Wagen geladen, als er <strong>von</strong> Weil der Stadt über<br />

Ostelsheim wieder heimwärts fuhr. Der Abschied war sehr schwer gewesen. Namentlich<br />

Josefle, welcher bis zuletzt gehofft hatte, daß die Mutter denn doch dableibe, hatte<br />

mörderisch geschrien. Nur der Trost des Gechinger Vetters, daß er den Osterhasen bei ihm<br />

suchen dürfe, hatte ihn getröstet und er war mit seinem Madele abgezogen, um vom<br />

jenseitigen Hügel noch lange nachwinken zu können. Nun war auch das letzte Zipfele der<br />

wehenden Tücher verschwunden. Elisabeth wischte sich verstohlen die Augen, machte am<br />

letzten Kreuz, das schon an der Markungsgrenze stand, ein frommes Zeichen. Dann schritt<br />

sie getrost an des Liebsten Hand in die neue Heimat und in eine andere, fremde Welt.<br />

Am Sonntag Septuagesimä 1637 schrieb der alte Pfarrer <strong>von</strong> St. Martin zu Gechingen in das<br />

Ehebuch seiner Gemeinde: "Jakob Brackenhammer und Elisabeth Leyer, Witwe <strong>von</strong><br />

Dätzingen."<br />

Und so war sie aufgenommen in die Gemeinschaft des Dorfes und seiner Gemeinde. Ob sie<br />

ihrem alten Glauben treu blieb, ob ihr Luther's Lehre mehr war, danach forschte niemand.<br />

Sie tat treu ihre Pflicht und stand ihrem Haus als gute Hausmutter vor. Wie sie den Eltern in<br />

11

Dätzingen ein treues Schwiegerkind gewesen war, so war sie es auch über dem Berge, im<br />

Tal der raschen, hellen Irm.<br />

So heiter ihr Jakob trotz der schweren Zeit, so still und ernst blieb sie selbst. Nicht, daß etwa<br />

das Glück die lieben Züge verschönte, aber in den lieben Blauaugen lag oft ein dunkler<br />

Schein. Der Pfarrer, der manchmal auf dem Weg durch das Dorf mit ihr plauderte, fragte sie<br />

einmal, ob sie sehr an Heimweh leide. "0 nein, Hochwürden," sagte sie freundlich, "ich bin<br />

ja nach eigenem Willen und mit dem Segen der Eltern gegangen, es ist etwas anderes." "Was<br />

denn" sagte der alte Herr, dem die junge Frau leid tat. "Septuagesimä", entgegnete sie, "nur<br />

70 Tage, bis der Herr aufersteht. Ich habe nicht lange Zeit. " Verwundert schüttelte der Greis<br />

das weiße Haupt. Seine Befürchtung, daß die junge Frau mit ihrer feinen Seele sich fremd<br />

fühlte, schien wahr zu sein. Mit doppelter Liebe suchte er in den wenigen Feierstunden, die<br />

sie hatte, ihr Trost und Erbauung zu gewähren. Aber es schien, daß das Wesen Elisabeths<br />

immer lichter und ferner wirken würde.<br />

Der Josefle kam auf geraume Zeit. Es brachte viel Lärm und Lachen mit und hatte sich bald<br />

mit ganz Gechingen angefreundet. Als es wieder Herbst wurde und die ersten Fröste fielen,<br />

bekamen Elisabeth's Wangen Farbe. Doch die greise Schwiegermutter schüttelte den Kopf<br />

und sagte "Kirchhofsprossen". Aber sie sagte es nur leise, daß es ihr Sohn nicht hörte. Als<br />

man das Josefle heimbrachte, es war gerade zum Herbstmarkt in Weil, da schickte sie der<br />

alten Leyerin eine Botschaft, die Elisabeth gefalle ihr nicht. -<br />

Der Jakob aber war immer wohlgemut. Sein Weib klagte nicht und hatte rote Backen.<br />

Insgeheim hoffte er auf einen springlebendigen Erben, so wie der Josefle war. Den wollte er<br />

Jörg nennen, nach seinem Oheim, dessen er sich noch dunkel erinnerte. Martini war vorbei<br />

und die ersten Flocken fielen nieder. Die Dorfjugend probierte Schneeballen und ihr heller<br />

Jubel tönte in die Stube, wo Elisabeth die Spindel tanzen ließ. Ein halbes Jahr schon war sie<br />

hier und sie, die sich so sehr nach einem Krümlein Erdenglück gesehnt hatte, spürte eine<br />

neue Sehnsucht, die sie hinaushob über die irdische Heimat, nach ewigen Zielen. Sie wußte<br />

nicht, warum ihr gerade der Abend einfiel, an welchem sie mit Josefle vom Moos holen nach<br />

Hause wanderte und warum ihrem wachgewordenen Geist plötzlich Bilder vergangenen<br />

Tage auftauchten. Alles schien in goldene Glut getaucht. Draußen hatte das Flockengestöber<br />

aufgehört. In lichtem Schein strahlte der Abendhimmel in die niedrige Stube. "Die<br />

Rosenkränze" flüsterten die blassen Lippen. Als Jakob einige Zeit nach ihr die Stube betrat,<br />

war Elisbeth ohnmächtig vom Stuhl gesunken. Er rief die Mutter, und mit deren Hilfe<br />

brachte er sie noch aufs Lager. Dann holte er den Pfarrherrn, dessen geübtes Auge sofort den<br />

nahenden Tod erkannte.<br />

Elisabeth war nicht bei Bewusstsein und trotzdem flüsterten die blassen Lippen immer und<br />

immer wieder ein Wort "Septuagesimä". Erschüttert hörte es der Geistliche, dann trat er an<br />

das Fußende des Bettes, wo Jakob in fassungslosem Jammer saß. "Ihr müßt mit dem Ende<br />

rechnen, Jakob", sagte er leise. "Warum ist Gott so umbarmherzig?" rief hadernd der Mann.<br />

"Gott ist barmherziger, als ihr denkt" entgegnete der Pfarrer," er holt eine zarte Blume in<br />

seinen himmlischen Garten." Als ob die Sterbende es hörte, öffnete sie die Augen und suchte<br />

mit unendlicher Liebe den Gatten. "Jakob", flüsterte sie, "ich dank dir, o wie sehr. Vergiß<br />

nicht, Ostern ist nahe. Der Herr ist da." Dann schloss sie die Augen und das Herz stand still.<br />

Jakob sank in die Knie und verbarg seinen Kopf in den Kissen. Er wollte mit seinem<br />

Schmerz allein sein. Der geistliche Herr gab den übrigen Anwesenden ein Zeichen und<br />

verließ geräuschlos die Stube.<br />

Am Abend, als schon die Sterne am Himmel standen und die Kerze in seiner Stube brannte,<br />

holte der Pfarrer sein Ehebuch, ach es war ja nicht groß, und schlug die Seite auf, wo er den<br />

Namen der jungen Toten wußte. Da er zu den Menschen gehörte, die in den Seelen der<br />

anderen lesen können, so trat ihm noch einmal ihr Bild vor die Augen. Über die Hügel<br />

12

hinweg und in fremden Glauben hinein hatte der Herr sein gläubiges Kind geschickt. Es<br />

hatte ihn auch gefunden, nicht im Grabe, sondern über den Sternen. Der Geistliche fuhr sich<br />

über die Augen. Dann holte er den Federkiel und setzte unter das Wort "Septuagesimä" das<br />

Bibelwort: "Was suchet Ihr den Lebendigen unter den Toten, siehe, er ist nicht hier. Er ist<br />

auferstanden."<br />

Es deuchte ihm aber, daß selige Sabattruhe über der friedlosen Welt Einkehr halte.<br />

(Anmerkung <strong>von</strong> F. Roller: Die Eheschließung ist nicht feststellbar. Wahrscheinlich hat<br />

<strong>Tillie</strong> ihren Vorfahren Jakob Brackenhammer und seine Frau Maria Agnes Hecker damit<br />

gemeint, die mit 26 Jahren 1748 gestorben ist.)<br />

Ernst Brackenhammer 1932<br />

"Tief ist die Mühle und Berg verschneit, still stehen die Räder und still die Zeit!"<br />

So mochte es manchem Dorfgenossen durch den Sinn gehen, der den schmalen Wiesenpfad<br />

hinabschritt zur Mühle, um noch ein letztes Mal den toten Mühlenbesitzer zu sehen, den<br />

man heute aus seinem stattlichen Anwesen hinaustragen wird zum Gottesacker.<br />

Im Alter <strong>von</strong> nahezu 59 Jahren ist in der Gechinger Mühle Mühlenbesitzer Ernst<br />

Brackenhammer gestorben. Er übernahm als jüngster Sohn des Hauses die väterliche Mühle,<br />

nachdem sein älterer Bruder diejenige seines Schwiegervaters in Deufringen übernommen<br />

hatte. Seine Zugehörigkeit zu einem alten Geschlecht, die Freude am angestammten<br />

Gewerbe und der geliebten Heimat haben dem wortkargen, aber wohlwollenden<br />

Entschlafenen einen großen Idealismus erhalten.<br />

Mit Treue und Hingabe hat er seiner Mühle alle technischen Neuerungen zukommen lassen,<br />

um nun viel zu früh sein Werk in die Hände seiner beiden Söhne zu legen.<br />

Die Vorfahren des Verstorbenen sitzen schon seit 190 Jahren auf der Mühle. Damals<br />

verheiratete sich der Gechinger Schultheiß Johann Jakob Brackenhammer mit der einzigen<br />

Tochter des damaligen Müllers Aaron Hecker. Das Schicksal des alten Geschlechtes war<br />

jedoch bereits früher mit dem Geschick des Dorfes Gechingen aufs innigste verknüpft. Bis<br />

zurück zum Jahr 1575 läßt sich die Ahnenreihe verfolgen und immer wieder legte man des<br />

Dorfes Wohl in die Hände eines Brackenhammer. So war ein Vorfahre des Verstorbenen<br />

erster Schultheiß nach dem Dreißigjährigen Kriege, obwohl dieser ihm im Pestjahr 1643<br />

neun Glieder seiner Familie raubte. Sein eigenes Söhnlein erhielt die Taufe kurz vor<br />

Friedensschluss im Jahr 1648 auf der Flucht <strong>von</strong> Gechingen nach Calw. Aber auch dieses<br />

Kind ist später in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat als Schöffe seinen Mann<br />

gestellt. Der bedeutendste aus den Reihen der Vorfahren ist wohl der einzige Bruder des<br />

Großvaters des Verstorbenen, Generalsuperintendent Karl Friedrich <strong>von</strong> Brackenhammer,<br />

weiland Prälat der Diözese Heilbronn. Dieser bedeutende Prediger hat seiner idyllischen<br />

Schwarzwaldheimat und auch dem nunmehr Entschlafenen als seinem Großneffen stets<br />

Liebe und Anhänglichkeit bewahrt. Das fleißige Mühlrad steht nun ein paar Tage still und<br />

die große Ewigkeit hat das Wort.<br />

13

Von den Schwarzwälder Siedler in der Mark 1934<br />

"Mutter und Kind", so heißt das große, neue Liebeswerk der Regierung. Jedes denkt bei<br />

diesem Wort zuerst an seine Mutter und an seine eigene Kindheit, absonderlich dann, wenn<br />

sie sonnig und liebeerfüllt war und noch zurück reicht in die Zeit vor dem großen<br />

Weltenbrand.<br />

"Mutter und Kind", wie innig mag das besonders dort sein, wo die beiden hineingestellt sind<br />

in eine neue Heimat, losgelöst <strong>von</strong> der altvertrauten Umgebung, wie es zum Beispiel bei den<br />

Siedlern im Osten, in Mecklenburg und in der Mark ist.<br />

Wenn der Reichsbauernführer einmal sagte, daß nur der Bauer siedeln kann, der eine<br />

geeignete Frau hat, so trifft er den Nagel auf den Kopf. Muß doch die Siedlerfrau neben ihrer<br />

vielen Arbeit in Hof und Feld und Flur auch noch die höchste Würde germanischen<br />

Frauentums bewahren: die Hüterin des Feuers zu sein. Nicht nur am stillen Herd zur<br />

Winterszeit, nicht nur um Speise und Trank zu bereiten, sondern noch viel mehr, die Wärme<br />

und Güte eines verstehenden Herzens zu haben.<br />

So ist es denn kein Wunder, daß neulich in einem Brief <strong>von</strong> unseren märkischen Siedlern ein<br />

Zweiglein Rotdorn zu finden war, das eine junge Mutter <strong>von</strong> der Blumenfülle ihres<br />

Ehrentages in einen Heimatbrief legte. "In dem Park des Herrenhauses blüht Rotdorn und<br />

Flieder" schreibt sie dazu, "und die Kinder haben mir mächtige Sträuße gepflückt. Zuerst<br />

bekam ich <strong>von</strong> den beiden Großen je einen Brief, voll Kindesliebe, und dann kamen alle vier<br />

mit ihren Blüten, Rotdorn und Flieder! Ich habe mich riesig gefreut!"<br />

Sie wissen dort, was sie an der Mutter haben, die kleinen, Uckermärker Schwaben, die ihnen<br />

die fremde Gegend zum traulichen Dasein macht. Und wenn auch manchmal noch in einem<br />

Herzen verborgen die Sehnsucht aufsteigt nach dem Waldesrauschen und den<br />

Wildrosenbüschen im schwäbischen Heckengäu, schön ist die neue Heimat mit ihren blauen<br />

Weiten, ihren blitzenden Flussläufen und dem ganzen Zauber einer neufriederizianischen<br />

Landschaft. Ja, und dazu haben sie eine Mutter, die Herd und Herz warm hält für ihr Kleinen<br />

und tapfer den Weg geht als schwäbische Siedlerfrau, altmärkische Erbhofbäuerin und echte<br />

deutsche Frau.<br />

Drei schwäbische Bauerndichter 1935<br />

Daß das Schwabenland viele große und kleine Dichter hervorbrachte, ist bekannt. Viele der<br />

"kleinen" sind aber selten über den engen Kreis ihres Heimatbezirkes hinaus bekannt<br />

geworden. Auch das nahe Gechingen hat drei solcher Musensöhne besessen, die aus dem<br />

Kreislauf des Jahres und aus ihrer täglichen Beschäftigung mit der Mutter Erde die Kraft zu<br />

Liedern und Reimen fanden. Der erste <strong>von</strong> ihnen war der im Jahre 1831 geborene, 1896<br />

gestorbene Jakob Adam Gehring. Neben einer großen Schlagfertigkeit besaß der<br />

"Maieradam", wie er nach dem Geschlechtsnamen seiner Frau genannt wurde, auch einen<br />

goldenen Humor, der in seinen Balladen zum Ausdruck kam. Seine beiden Söhne Christian<br />

und Bernhard, <strong>von</strong> denen der erstgenannte als Professor in Stuttgart wirkte, haben das Erbgut<br />

des Vaters treulich verwaltet. Ganz anders geartet war der im Jahre 1843 geborene und 1817<br />

gestorbene Heinrich Schwarzmaier, der in seinem freundlichen Hause am Bergeshang mit<br />

Frau und sieben Kindern das bescheiden-ehrbare Leben eines schwäbischen Kleinbauern<br />

führte. Körperlich etwas schwach, fand er aber bis ins hohe Alter immer wieder die Kraft zu<br />

ernsten, ihn selbst befreienden Liedern.<br />

Sein "Schwanengesang", der ein halbes Jahr vor seinem Tode einem Jugendgefährten und<br />

Vetter galt, brachte noch einmal die innige Heimatliebe und das Wissen um die ewigen<br />

Gesetze des Lebens rührend zum Ausdruck. Der jüngste des Dichterkleeblattes war der<br />

Landwirt und Gemeinderat Johannes Böttinger, geboren 1874, gestorben 1922. Schlicht und<br />

14

klar, wie sein ganzes Wesen waren auch die Lieder des Mannes, der viel zu frühe seiner<br />

Gattin und sechs Kindern entrissen wurde. Hoffen wir, daß aus dem Umbruch der Zeit, aus<br />

dem Geschlecht der jungen Bauern, wieder Menschen erstehen, die den Rhythmus der Natur<br />

und Schönheit in Reime und Lieder fassen können.<br />

Zur großen Armee eingegangen 1936<br />

Im Alter <strong>von</strong> 88 Jahren ist am Sonntag der Dorfälteste der Gemeinde Gechingen, der<br />

schwerkriegsbeschädigte Altveteran Heinrich Böttinger verstorben. Am 30. Januar 1848<br />

erblickte er das Licht der Welt, und in seine ersten Lebenstage herein fiel der<br />

"Franzosensamstag" an welchem sein Vater als Bürgerwehrkommandant mit seinen Leuten<br />

den "Calwer Weg" hinauszog, da Alarmnachrichten das Nahen badischer "Freischärler"<br />

ankündeten. Der Heimgegangene, wie sein älterer Bruder wurden vom Vater in soldatischem<br />

Sinne erzogen.<br />

So ist der Greis, der in der Schlacht bei Champigny den rechten Unterschenkel einbüßte, bis<br />

ins höchste Alter Soldat geblieben. Noch vor wenigen Wochen erzählte er immer wieder<br />

seinen Angehörigen <strong>von</strong> jenem für ihn so bedeutsamen 3. Dezember, als der Kommandeur<br />

des 7. württenbergischen Infanterieregimentes 125 und der beiden <strong>Jäger</strong>bataillone 2 und 3,<br />

zu seinen Soldaten die geschichtlichen Worte sprach: "Soldaten, ihr habt die schöne, aber<br />

schwere Aufgabe, Champigny zu stürmen!" Immer leuchteten dann die Augen des Greises in<br />

soldatischem Feuer, und nie hörte man <strong>von</strong> seinen Lippen eine Klage, daß er am gleichen<br />

Tage seinen Fuß verloren.<br />

Es ist ein schlichtes Leben, das mit dem Heimgang des Dorfältesten erlosch, doch es trägt<br />

heldischen Einschlag. Heinrich Böttinger ist der letzte Enkel des in vielen Familien<br />

weiterblühenden Stammes Bernhard Böttinger. Er hinterlässt drei Töchter, einen Sohn, 10<br />

Enkel und 6 Urenkel!<br />

Gechinger Brief Mai 1934<br />

Wie sie ihr Lustgeschmetter durch den sonnigen Frühlingstag ertönen lassen, die kleinen,<br />

gefiederten Sänger! Wohl haben sie ein ordentliches Loch in den goldgelben Hafervorrat<br />

gefressen und noch mehr in die spärliche Mohnernte des trockenen Sommers 1933. Dafür<br />

aber tönt einem jetzt eine wahre Jubelkantate entgegen, wenn man sich unter dem<br />

Blütenblust der Pflaumenbäume zeigt. Ja, neulich ist sogar ein Blaumeislein durchs offene<br />

Fenster geflogen und hat dem gelben Kanari einen Besuch abgestattet. Vielleicht wollte es<br />

ihn zur "Vogelhoch- zeit" oder gar zur Lenzmusik einladen, daß es viel hundertstimmig<br />

durchs grünende Tal erschallt: "Der Lenz ist da!" Aber nicht nur für die Vogelwelt ist`s hohe<br />

Zeit, auch durchs Dorf erschallen wieder im Dreiklang die Hochzeitsglocken, die so lange<br />

schwiegen, weil keines der jungen Paare den Mut zum gemeinsamen Wandern fand. Die alte<br />

Sitte des "Maien", des Polterabends, wo Haushaltsgegenstände am Vorabend der Hochzeit<br />

ins Heim der jungen Paare gebracht wurden, hat die Notzeit abgeschafft. Da es Sitte ist, daß<br />

die "Gesellen", die Brautführer und die "Gespielinnen", die Brautjungfern, zu allen<br />

Jahreszeiten einen Strauß künstlicher Blumen an Brust oder Haar tragen, hatte die Führerin<br />

des hiesigen BDM ein Schaufenster recht sinnig mit prächtigen Erzeugnissen ihrer<br />

Bindekunst geschmückt. An diesem Fenster hat sich oftmals die Kinderwelt die Näslein<br />

plattgedrückt, um die Pracht zu bestaunen. Und ein kleiner Blondkopf hat beim Anblick des<br />

Schmucks ganz unbewusst festgestellt, daß die Mädle, wenn sie heiraten, unter "die Haube"<br />

kommen. Sein deutsches Herzlein hat ihm dieses wunderfeine Wort <strong>von</strong> der "Haozichhaub"<br />

für den Blumenschmuck gesagt. Vom deutschen Denken und Fühlen gab der Sprechabend<br />

15

im "Rössle" und die Heimfeier der jungen Schar auf dem Gaisbügel kund. Schön und<br />

ergreifend war der Vereinsabend des in die Reichsbauernschaft eingegliederten Landwirt-<br />

schaftlichen Hausfrauenvereins gestaltet. Im Saale des Leiters Hirschwirt Gehring kamen die<br />

Hausfrauen nach des Tages Arbeit zusammen, um den Geburtstag der langjährigen, rührigen<br />

Vorsitzenden Frau Käthe Weiß zu feiern. In der Eröffnungsansprache begrüßte Frau<br />

Schwarz die Erschienenen und überreichte der Vorsitzenden ein praktisches Geschenk. Die<br />

Mädchen ehrten mit ihren Darbietungen die Frauen und Mütter. Nach einem Sprechchor<br />

ergriff Fräulein Breitling das Wort, um die Ziele und Pläne der Mädchenschar in fröhlicher<br />

und herzlicher Weise zu erläutern. Gemeinsame Lieder, Gedichte und eine längere<br />

Ansprache der Heimatdichterin ließen die wehmütige Stimmung der Trennung rasch<br />

verschwinden. Als schließlich Frau Weiß selbst das Wort ergriff, um in humorvoller Weise<br />

<strong>von</strong> dem nahezu 20jährigen Schicksal des Vereins zu erzählen, der als ältester und stärkster<br />

LHV des Bezirkes Calw übernommen wird, da konnte ihr jedes mit vollem Herzen<br />

zustimmen.<br />

In letzter Zeit hat hier ein großer Häuserhandel stattgefunden. Über ein halbes Dutzend<br />

Gebäude, die zum Teil durch Wegzug frei wurden, sind in andere Hände gekommen. Zwei<br />

auswärtige Familien sind hierher gezogen. Durch die eine derselben ist unser Dorf in den<br />

Besitz eines echten Künstlerheimes gekommen. Herr Kielwein ist nicht nur selbst ein<br />

ausgezeichneter Künstler, wo<strong>von</strong> zahlreiche herzerquickende Stillleben, Blumenbilder und<br />

Dorfidyllen Zeugnis ablegen, sondern er hat auch eine schöne Sammlung seines<br />

hochbegabten Bruders ernst Kielwein in Gutach mitgebracht. Die Bilder aus dem<br />

malerischen Schwarzwaldwinkel zwingen wirklich zum andächtigen Beschauen.<br />

Gechinger Brief Sept. 1934.<br />

"Nun ist das Korn geschnitten, die Felder leuchten kahl, ringsum ein tiefes Schweigen im<br />

heißen Sonnenstrahl. Das ist, oh Menschenseele, des Sommers heilger Ernst, daß du, noch<br />

eh er scheidet, dich recht besinnen lernst!"<br />

Dieses schöne Lied Ferdinand <strong>von</strong> Saars, des deutsch-österreichischen Dichters, kommt<br />

einem wohl in den Sinn, wenn man an einem lichtdurchfluteten Sommerabend über die<br />

abgeernteten Fluren der Heimat geht.<br />

Wahrlich, an Selbstbestimmung und stiller Einkehr durfte es einem nicht fehlen in der<br />

verflossenen Woche, als wir alle mit dem gesamten deutschen Volke Leid trugen über den<br />

Heimgang des Reichspräsidenten und Generalfeldmarschalls. So schwangen auch über<br />

unserem Dorf die Fahnen auf Halbmast oder in Trauerflor. Wie die anderen Volksgenossen<br />

hatten auch wir am 5. August einen feierlichen Trauerzug zum Gotteshause, an welchem<br />

sich alle Gliederungen, sämtliche Vereine und zahlreiche Gemeindemitglieder beteiligten.<br />

Wem es irgend die Zeit erlaubte, hörte am Lautsprecher die ergreifende Feier am<br />

Tannenberg - Nationaldenkmal an. Die aber, die draußen im wogenden Ährenmeer an der<br />

Arbeit waren, harrten in jener feierlichen Minute in stillem Gedenken an den großen Toten,<br />

an die Helden des Weltkrieges, unter denen ein halbes Hundert Gechinger Söhne war. Am<br />

selben Abend, dem 7. August feierten alle am Kriegerdenkmal unsere gefallenen Helden und<br />

hörten anschließend die Schallplattenübertragung des Rundfunks.<br />

Und so sind wir ganz unvermerkt hinüber geglitten in eine frühherbstliche Zeit, mit den<br />

letzten knarrenden Erntefuhren und mit den ersten Astern und leuchtenden Georginen in den<br />

Bauerngärten. Schon zieht der goldene Sonnenwagen eine kürzere Bahn, die Dämmerung<br />

bricht früher herein. Die Schwalben sammeln sich zwitschernd auf den Leitungsdrähten und<br />

proben in großen Scharen den Flug zur weiten Reise. Um die fernen Berge liegt auch an<br />

klaren Tagen schon der feine Duft wehmutsvollen herbstlichen Abschiednehmens. Aber<br />

noch ist ein großer Teil des bäuerlichen Jahresplans <strong>von</strong> den emsigen Landleuten zu<br />

16

ewältigen. Schon hat die blinkende Pflugschar wieder zahlreiche Stoppelfelder zur braunen<br />

Scholle umgebrochen. Die Oehmdernte steht vor der Tür und die Brachäcker, durch<br />

zahlreiche Regengüsse doch noch ansehlich geworden, harren des Einheimsens.<br />

Aber auch eine bauliche Arbeit an der Straße Deufringen - Gechingen ist in Angriff<br />

genommen. Als vor etwa 35 Jahren diese "Neue" Deufringer Straße gebaut wurde, da war<br />

sie, nicht nur im Unterschied zur "alten krakeligen Steige, ein Musterbeispiel des<br />

Straßenbaues. In anmutigen Windungen, am Rande des lieblichen Irmtales, umsäumt <strong>von</strong><br />

Wiese, Wald, Acker und Heide, bildete sie das Entzücken naturliebender Wanderer. Die<br />

erste Verrbreiterung kam durch die Kraftwagenlinie Gechingen - Ehningen. Nunmehr hat<br />

sich diese den stetig wachsenden Verkehr wiederum als unzulänglich erwiesen. Jetzt wird<br />

die Straße nochmals um einen halben Meter verbreitert und zugleich geteert, da die<br />

Staubentwicklung geradezu verkehrshinderlich wurde. Sollte die Straße den Anforderungen<br />

wieder nicht genügen, müssen die anliegenden Ackerbesitzer einen Meter Grund hergeben,<br />

daß die Böschung weiter abgegraben werden kann. Ob dann nicht mit der Zeit im Dorfe<br />

selbst der schon vor Jahren in diesen Spalten erwähnte Durchbruchsplan am sogenannten<br />

Gaisbügel in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten.<br />

Der Hauch der Ewigkeit 1934 (Reise nach Thüringen)<br />

Wer am Rundfunk Zeuge war <strong>von</strong> der Begeisterung, mit der die Jugend des neuen<br />

Deutschlands zur Sommer-Sonnen-Wende unsern großen Landsmann Friedrich Schiller in<br />

seinem Geburtsort Marbach am Neckar feierte, der ahnt, was gerade dieser schwäbische<br />

Große für eine Sendung im deutschen Geistesleben zu erfüllen hatte. Nicht als Einer, der tot<br />

ist, sondern dessen Geiste heute noch die Herzen erheben kann. Wie stark und mächtig, dazu<br />

mag dieses kleine Erlebnis eines Weimarer Herbsttages dienen.<br />

Auf dem weiten Viereck des Marktplatzes, zeigten sorgfältig abgesperrt, Weimarer Mädel<br />

zeigten ihre anmutige Volkstänze. Das Ganze war umsäumt <strong>von</strong> einer dichtgedrängten,<br />

sonntagsfrohen Menge. Da es aber dieselben Tänze waren, die Sonntags zuvor schwäbische<br />

Mädle beim dörflichen Erntedankfest ebenfalls getanzt hatten, da sich außerdem die<br />

Sehenswürdigkeiten Altweimars in acht knappen Ferientagen kaum erschöpfen ließen, so<br />

lockte das "Schillerhaus" denn noch mehr als Jung - Thüringens Anmut und Beweglichkeit.<br />

Durch feierlich stille Straßen ging es zur Herzkammer der Stadt: der baumumstandenen<br />

Schillerstraße. Durch einen schmalen Hausgang tritt man im Schillerhaus in das bescheidene<br />

Museum ein. Als größte Kostbarkeit birgt dasselbe wohl eine handschriftliche Aufzeichnung<br />

der Flucht Schillers aus dem Schwabenland. Gerade die Seite ist aufgeschlagen, auf welcher<br />

man liest, daß Schiller beim Überschreiten der Grenze mit Tränen in den Augen ausrief: "Oh<br />

meine Mutter!"<br />

Daneben befindet sich die vom Wiener Schillerverein gestiftete Büste des Schilderers und<br />

Leidensgefährten jener tiefernsten Periode: Andreas Streicher. Sie trägt die Widmung: Dem<br />

Helfer in der Not, dem auf jeder Probe ausharrenden, treuen Freunde Schillers. Streicher war<br />

geboren zu Stuttgart im Jahre 1761, und starb 1833 in Wien.<br />

Ein vergilbtes Kinderbrieflein aus dem Schwabenlande ist auch noch vorhanden, ein solches<br />

<strong>von</strong> Schillers Schwester Nanette an ihren Schwager, den Bibliothekar Reinwaldt in<br />

Meiningen, den Gatten <strong>von</strong> Christophine Schiller. In rührenden Worten bittet das Kind, ja<br />

recht gut zu der (<strong>von</strong> ihm selbst so schmerzlich vermissten) Schwester zu sein. Diese<br />

Nanette starb 19jährig, ein hochbegabtes Mädchen, auf Schloss Solitude, wo Schillers Vater<br />

herzoglicher Beamter war. Sein Grab, sowie dasjenige der früh verstorbenen Tochter<br />

befindet sich auf dem Friedhofe zu Gerlingen bei Leonberg. Vor etlichen Jahren wurden<br />

17

diese längst vergessenen Ruhestätten wieder aufgesucht und mit einer Gedenktafel versehen.<br />

Doch nun zurück nach Weimar! Wenn man bedenkt, daß nahezu ein halbes Jahrhundert<br />

verstrich, ehe Schillers Wohn und Sterbehaus zu einer würdigen Gedenkstätte umgewandelt<br />

wurde, so freut man sich, mit welcher großen Ehrfurcht das heutige Geschlecht durch die<br />

wieder wie ehedem eingerichteten Räume wandert. Es gibt wohl wenig Fremde, die nicht<br />

neben dem schier unerschöpflichen Goethe-National-Museum am Frauenplan, die ungleich<br />

bescheidenere Wohnstätte des Feuergeistes Schiller aufgesucht hätten, den heute noch<br />

Deutschlands Jugend den Ihren nennt.<br />

Oben im ausgebauten Dachstock befindet sich das Arbeits- und Schlafzimmer, gleich<br />

demjenigen des alten "Olympiers", <strong>von</strong> spartanischer Einfachheit. Und doch ist Schiller<br />

hochbefriedigt über sein Besitztum. Besonders der prächtige Ausblick auf die damalige<br />

Esplanada, die heutige Schillerstraße, hatte ihn begeistert. Diese, <strong>von</strong> Herzogin Anna Amalie<br />

auf dem zugeschütteteten Stadtgraben angelegte Promenade war damals wie heute der<br />

Mittelpunkt des städtischen Verkehrs. Nur hatte man damals noch freien Durchblick auf<br />

grüne Gärten.<br />

Ein wolkenverhangener Oktoberhimmel grüßte zu den Fenstern herein, als wir an dem<br />

schmalen Lager standen, auf welchem Friedrich <strong>von</strong> Schiller im Maien 1805 seine große<br />

Seele aushauchte. Wie das Geburtszimmer in Marbach ist auch das Sterbezimmer in<br />

Weimar, trotz aller Dürftigkeit, umweht <strong>von</strong> einer geheimen Hoheit. Dazu paßt am besten<br />

das schöne Wort: "Wie kann eines Augenblicks Frist Ewigkeit sein? Wenn es ein Augen-<br />

Blick ist in das Ewige hinein!"<br />

Heller Marschgesang tönte da durchs offene Fenster <strong>von</strong> der Straße herauf. Jugend<br />

marschierte vom Marktplatz durch die Stadt. Das Licht der seither verhüllten Sonne flutete<br />

jetzt in goldenen Strahlen durch den Raum. Von demselben Fenster, an dem er so oft<br />

gestanden, blickten nun wir hinab auf die Schar, die da mit Fahnen und Wimpeln mit dem<br />

Festabzeichen vom großen Rudolstädter-Jugend-Tag durch das Blätterbraun der Baumallee<br />

zog. Und man fühlte nicht nur den warmen Sonnenglanz in dem geweihten Raume, nein,<br />

man spürte das Wehen eines starken und hohen Geistes. Es wurde einem zur sieghaften<br />

Gewißheit: Friedrich <strong>von</strong> Schillers Geist lebt!<br />

Er segnete die junge Schar, die das vollenden darf, was er im Weitblick seines<br />

vorausschauenden Geistes sah, wofür er sich trotz vieler Widerstände zeitlebens einsetzte:<br />

die Herzkraft des deutschen Volkes zur Entfaltung zu bringen! Dieses frohe und schöne<br />

Wissen wird für immer die Erinnerung an das Weimarer Schillerhaus begleiten. Es hätte<br />

beim Verlassen des Raumes nicht einmal des Blickes bedurft, der auf die vergilbte<br />

Handschrift in dem schmalen schwarzen Rahmen fiel. Allein der Dichter Ernst <strong>von</strong><br />

Wildenbruch, der Enkel des bei Saalfeld gefallenen, tapferen Louis Ferdinand <strong>von</strong> Preußen,<br />

scheint 40 Jahre zuvor ähnliches empfunden zu haben, wenn er dem Schillerhause folgende<br />

Verse widmet:<br />

Klein ist die Stadt. Du kannst sie wenn du willst<br />

<strong>von</strong> einem Tor zum andern bald durcheilen,<br />

doch wunderbar, durcheilen wirst du nicht,<br />

oft wirst du stehn und sinnend wirst du weilen.<br />

Denn es wird sein, als ginge hinter dir<br />

ein Unsichtbarer, flüsternd leise Worte:<br />

Geh hier nicht durch im Handwerk-Reiseschritt.<br />

Nicht ziemt es sich an dem geweihten Orte,<br />

nicht fahnde hier nach Sehenswürdigkeit,<br />

was Neugier reizt, du wirst es nicht erblicken,<br />

dein Herz tu auf und aus der Ewigkeit<br />

18

wird Hauch der Ewigkeit dein Herz erquicken!"<br />

Und dieser Hauch der Ewigkeit, der "Unsichtbare", er füllte an jenem golddurch- leuchteten<br />

Herbstmorgen das alte Haus und blickte segnend herab auf Jung- Thüringen, auf Weimars<br />

frische Schar.<br />

125 Geburtstag 1935<br />

Ich möchte nicht versäumen, Ihnen, Herr Pfarrer, durch meine Mutter mitzuteilen, dass am<br />

morgigen 13. Januar 1935 der 125. Geburtstag unseres Onkels Prälat, des Herrn<br />

Generalsuperintendent Carl Friedrich Brackenhammer ist. Gerade unsere Zeit, die wieder<br />

zur Quelle des Erbgutes zurück kehrt, dürfte dafür aufgeschlossen sein, wie es möglich war,<br />

daß der einfache Gechinger Müllersohn die höchste Stufe der geistlichen Laufbahn errang.<br />

Neben der göttlichen Gnade, die dieses Knäblein leitete, war es die Zähigkeit der väterlichen<br />

Ahnen, (schon um 1557 urkundlich erwähnt) und vor allem die mit reichen Gaben des<br />

Herzens und Geistes ausgestattete Mutter Magdalene geb, Reutter, den Lieblingskind er,<br />

trotz aller Fürsorge für die beiden anderen Kinder, "Ihr Fritz" immer war. Ich besitze noch<br />

drei Briefe an meinen Urgroßvater, welche ein treues Spiegelbild seines Wesens und<br />

Wirkens sind. 1871 wurde er zum Prälaten <strong>von</strong> Ulm vorgeschlagen, lehnte aber ab, weil er<br />

wegen eines beginnenden Halsleiden das Predigen in dem riesigen Münster fürchtete. "Ob<br />

ich nochmals Prälat werden kann, weiß ich nicht" schreibt er, "man kann sich nicht melden,<br />

sondern wird vom König vorgeschlagen."<br />

Kurze Zeit nachdem mein Urahne gestorben war, wurde sein Bruder Prälat <strong>von</strong> Heilbronn.<br />

Dort wirkte er ein Jahrzehnt, immer mit großer Liebe an seiner Schwarzwaldheimat und<br />

seinen, zum größten Teil bäuerlichen, Verwandten hängend. Er starb 1889 in Tübingen, wo<br />

er im Ruhestand lebte. Stets aber, das war sein größter Stolz und wohl im Grunde echte<br />

Demut, wollte er nichts anderes sein als "ein Kind seines Volkes". Das wurde noch an<br />

seinem Grabe gesagt.<br />

Aus diesem Grunde dürfte ich Sie vielleicht bitten, dieses treuen Sohnes Gechingens in<br />

kurzen Worten zu gedenken am morgigen Sonntage!<br />

19

Alt-Stuttgarter Bilderbogen 1936<br />

Der alte Schuhmacher<br />

Eines Tages sagte die Mutter beim Mittagessen: "Wir sollten dem Kind neue Schuhe<br />

anmessen lassen, sie ist aus den alten hinausgewachsen". Der Vater legte das Gesicht in<br />

strenge Falten und sagt: "Was einen seine Tochter aber Geld kostet, das kann nett werden,<br />

bis zu vollends tausend Wochen alt bist!" Aber das war nicht ernst gemeint. Das kleine<br />

Hasenherz frug nur: "Tut das Anmessen weh?" "Nein, es tut nicht weh" sagte die Mutter.<br />

"Nicht wie bei Aschenputtel?" wurde weiter gefragt. Die hätten die falschen Schuhe<br />

angezogen, meinte der Vater, der Meister Binder nehme das rechte Maß. Und damit kam die<br />

Schuhgeschichte in Rollen.<br />

Nachmittags gingen Mutter und Kind die stille Neefstraße hinauf, wo über einem Pferdestall<br />

im Hinterhaus der Meister wohnte. Es roch nach Zirkus, wie das Kind feststellte, nach<br />

Sägemehl und Pferdedung. Über eine schmale Stiege ging es und das kleine Herzlein klopfte<br />

ängstlich, denn so unverhüllt war ihm Dürftigkeit in seinem vierjährigen Leben noch nie zu<br />

Gesicht gekommen. In einer weißgetünchten Kammer standen rotgewürfelte Betten und<br />

daneben war ein schmales Gelass, an dessen Fenster der alte Meister seinen Schusterschemel<br />

und sein Werkzeug hatte. Er riesterte gerade ein Paar Männerstiefel, stand aber gleich auf,<br />

um zwei Stühle zu holen. In einem kleinen Ofen brodelte der Nachmittagskaffee und eben<br />

kam Frau Binder mit einem Korb voll der Reparatur bedürftigen Schuhen zurück. "Das<br />

Geschäft scheine gut zu gehen", meinte die Mutter. Man seis zufrieden, sagte die gute Alte.<br />

Währendes holte der Meister braunes Packpapier, man mußte draufstehen und der Meister<br />

nahm das Maß. Es wurden dann ein Paar gute feste Stiefel geliefert, die aber leider das<br />

Missfallen <strong>von</strong> allen Onkel und Tanten erregten. "So derbe Dinger, so plump, ihr habt doch<br />

bloß das Einzige", so bekamen die Eltern zu hören. Vater schüttelte den Kopf, als ob das was<br />

ausmachte! "Ich bin mit Kommisbrot groß geworden, man siehts mir heute nicht mehr an",<br />

führte er ins Feld. Mutter meinte, die Schuhe seien schon recht, überhaupt wenn wir in den<br />

Schwarzwald führen, zu den Großeltern, da könnte ich springen wie ich wollte. Aber eines<br />

Tages, als ich bei den Großeltern am Hegelplatz war, nahm mich kurzerhand eine Tante in<br />

einen schönen, neumodischen Schuhladen und kaufte mir ein Paar weiße Stiefelchen, mit<br />

feinem roten Leder besetzt, die ich mit Stolz aber schlechtem Gewissen trug. Denn Meister<br />

Binder hatte es doch recht machen wollen! Und ich war so froh, daß er wenigstens unser<br />

Flickschuster bleiben durfte.<br />

Als wir schon in der neuen Wohnung waren, und die großen Schuhläden in der Innenstadt<br />

emporschossen wie die Pilze nach dem Regen, kam noch die alte Frau Binder mit ihrem<br />

Bogenkorb, der wahrscheinlich ein Geschwister vom "Gagele" dem seinigen war, und frug,<br />

ob wir Flickarbeit hätten. Sie war nicht mehr so zuversichtlich wie früher, und als ich einmal<br />

mit ihr die Treppe hinunterging, sagte sie mit zitternder Stimme: "Mir passet nemme en de<br />

nei Zeit, mir net!"<br />

Eines Tages blieb sie auch aus, vielleicht war der alte Meister gestorben oder sie selbst.<br />

Stuttgart aber wurde mehr und mehr eine moderne Großstadt, und die idyllischen<br />

Überbleibsel wurden zu Grabe getragen mit den alten Leutlein, die sie noch gewollt oder<br />

ungewollt betreut hatten.<br />

20

Ein erloschener Stern.<br />

Es war in der Weihnachtszeit, der Christbaum stand in der guten Stube, da kam der Vater<br />

eines Tages mit geheimnisvoller Miene nach Hause. "Es gibt noch eine nachträgliche<br />

Weihnachtsüberraschung für dich," sagte er, "aber du mußt selbst erraten, was es ist" sagte er<br />

zu mir. "Ist es was zum Essen?" "Nein." "Ist es was zum Anziehen?" "Nein." "Dann etwas<br />

zum Lesen?" "Auch das nicht." "Was kann es dann sein?" Vater lachte: "Es ist die Erfüllung<br />

eines alten Wunsches." Pause. "Ich habe zwei Billets für morgen Abend ins Hoftheater." "Ins<br />

Thea---." Mutter in der Küche erschrak, als plötzlich die Jubelfanfare erscholl: "Ich darf ins<br />

Hoftheater!" Sie war schon vorher in das Geheimnis eingeweiht worden.<br />

Die "Bretter welche die Welt bedeuten", hatten für uns Kinder des südlichen Stadtteiles aus<br />

gelegentlichen 20 Pfennig-Vorstellungen im "Residenztheater", das der alte Max Samst<br />

leitete, bestanden. Diese Mittwochmittag-Aufführungen waren ja unbeschreiblich gemütlich<br />

gehalten, aber es fehlte ihnen der Nimbus des Hofes, den jedes echtes Stuttgarter Kind der<br />

Vorkriegszeit mit Herzklopfen erfüllte. Wohl befriedigte auch das Interimtheater nicht völlig<br />

die Bedürfnisse der kunstgewöhnten Residenzler, aber der alte Bau war abgebrannt und der<br />

neue an den Anlagen erst im Grundriss fertig. Also Interimtheater hin oder her, es war eben<br />

das "Hoftheater".<br />

Als der große Abend da war und wir im Vorraum standen, da war es mir, als stehe ich vor<br />

einem Tempel, ein Gefühl, das sich auch später immer wieder auslöste. "Hänsel und Gretel"<br />

wurde gegeben, die Märchenoper <strong>von</strong> Humperding und hernach das Ballett "Puppenfee".<br />

So recht ein Stück Weihnachtspoesie. Besonders aber der vergnügte Hänsel tat es mir an, der<br />

hernach die böse Hexe in den Ofen schob. Auf dem Zettel las ich zum ersten Mal den<br />

Namen, der heute noch in den Annalen der Theatergeschichte strahlt: Anna Sutter, deren<br />

Leben kurze Zeit hernach erlosch wie ein Meteor nach flimmerndem Leuchten. Das ahnten<br />

wir freilich nicht, als wir die silberne Stimme bewunderten, der alle Herzen zuflogen.<br />

Es war im Frühling und die Blütenbäume prankten um Stuttgart, als wir bei einem fröhlichen<br />

Geburtstagskaffee in der Nähe des Hasenbergs beisammen saßen. Da trat die älteste Tochter<br />

des Hauses ein, ein blonder Backfisch, welcher der damaligen Mode entsprechend, eine<br />

große Haarschleife trug, heute, trotz des strahlenden Wetters eine schwarze! "Kläre trägt<br />

Hoftrauer" sagte ihre jüngere Schwester zu mir. "Ja, warum denn?" frug ich. "Anna Sutter ist<br />

tot," bekam ich zur Antwort, "sie wurde heute früh erschossen." "Ein Stern ist erloschen",<br />

fügte der Backfisch melancholisch hinzu. Mir war, als sei ein Stück Himmel herabgefallen,<br />

Anna Sutter, dieser strahlende Liebling <strong>von</strong> uns allen, tot! Zum ersten mal kam dem Kinde<br />

eine Ahnung <strong>von</strong> der Welt des Scheines, die neben viel Licht und Harmonie auch dunkle<br />

Stellen birgt.<br />

Abends, als mir Mutter die Tür öffnete, wollte ich ihr die große Neuigkeit mitteilen, aber es<br />

hatte schon in der Zeitung gestanden. Wie der tragische Tod zwei Menschen dahin gerafft<br />

hatte, das war eigentlich nichts für Kinderohren, trotzdem sprach ganz Stuttgart, das<br />

unbeschwerte Stuttgart der Vorkriegszeit lange <strong>von</strong> nichts anderem, als Anna Sutter und<br />

Alois Obrist. Es war eine jener Tragödien, die wir später in hundertfältiger Form erlebten,<br />

ein Mensch zerbricht am Leben und reißt einen Anderen mit. - Unter den vielen<br />

Blumengrüßen, die auf den Pragfriedhof getragen wurden, befand sich auch einer aus<br />

Kinderhand, der galt dem fröhlichen "Hänsel" einer Weihnachtszeit, der unvergessenen<br />

Anna Sutter.<br />

21

Das "Gagele".<br />

Das "Gagele" war ein verhuzeltes, altes Weiblein, das seinen bescheidenen Lebensunterhalt<br />

mit Treppenputzen und Botengängen verdiente. Es hieß eigentlich Kathrina, auf schwäbisch<br />

"Kathrele", was ein zweijähriger Kindermund eben nach seiner Weise umwandelte. So ist<br />

das "Gagele" schließlich im ganzen Bekanntenkreis so genannt worden und wäre ein<br />

würdiges Glied geworden in Marie Josenhans "Meine alten Weiblein". Aber damals war es<br />

ja schon lange schon in der Ewigkeit drüben, denn es war schon um die Jahrhundertwende<br />

alt und gebeugt. Immer trug es ein getüpfeltes Blaudruckkleid und eine große<br />

Barchentschürze und ein noch größeres Umschlagtuch. Immer hatte es etwas zu trippeln und<br />

zu krusteln. Eigentlich, so richtig ruhig habe ich das "Gagele" nie gesehen. Vielleicht<br />

machten das die vielen großen und kleinen Sorgen, die es in all "seinen" Häusern zu hören<br />

bekam und die es in seinem ehrlichen, kleinen Herzlein mittrug. Jedenfalls hatte es sich in<br />

unsrer Dobelstraße auf gute und tapfere Weise bewährt.<br />

Einmal kamen wir vom Hegelplatz, vom Großelternhaus und die kleinen Beinchen wollten<br />

nicht mehr richtig gehen. Dazu hatte man sich die Mitnahme des Puppenwagens ertrotzt<br />

gehabt und hatte auch den noch zu schieben. In der Charlottenstraße herrschte im<br />

Abendsonnenschein ein reger Verkehr und in diesem stand plötzlich ein gutes Geistlein, das<br />

"Gagele" in seinem getüpfelten Blaudruckkleid und dem Umschlagtuch. Es schlug die<br />

Hände zusammen: "O due mei, ja Kend, hosch du dein Dockewage bei de Großeltern g`hätt,<br />

so weit?" "Ja, Kathrin" sagte die Mutter, "wer eine Sache beginnt, muss sie auch<br />

durchführen."<br />

Das "Gagele" wußte gegen dieses mütterliche Argument nichts anzuführen, trotzdem packte<br />

es kurz entschlossen die Puppe am Arm, zog sie heraus und setzte statt seiner das Kind<br />

hinein. Man denke, das gute Weiblein schob den Wagen mit seinem nun beträchtlichen<br />

Gewicht über die belebte Olgaecke und die Hohenheimerstraße mit der größten<br />

Selbstverständlichkeit der Welt. Die Mutter stellte zwar später fest, daß der Wagen aus den<br />

Fugen geraten war, aber sie schalt nicht. Und das "Gagele" hatte mit dieser Liebestat in dem<br />

Kinderherzen ein klein wenig Beschämung und eine ganz unerklärliche Achtung hervor-<br />

gerufen. Es setzte sich auch manchmal an das braune Gitterbettchen, wenn man krank war<br />

und erzählte im schönsten Bohnenviertelschwäbisch eine Geschichte.<br />

Später kam Kindergarten und Schulzeit, man zog in einen anderen Stadtteil und bekam<br />

"Gagele" nicht mehr zu Gesicht. Nur einmal noch, um Ostern, machte man mit einer, ein<br />

wenig wilden Freundin einen Spaziergang durch die Stadt. Am Wilhelmspalais kam es<br />

beinah zu einer Heulerei, denn die Hermine behauptete, sie sei mit der Königin verwandt<br />

und nur mit Bitten und Betteln konnte man sie vom Betreten des Gartens bewahren. Etwas<br />

verstimmt gingen dann zwei Mädelchen die Charlottenstraße aufwärts, bis eine mit hellem<br />

Lachen stehenblieb: "Sieh, hier hat mich mal das "Gagele" in den Puppenwagen gepackt."<br />

Da rief die andre begeistert, denn sie kannte das "Gagele" vom Hörensagen: "Du, wir gehen<br />

in die Dobelstraße, vielleicht sehen wir`s." "Wer weiß, ob es noch am Leben ist?" "Probieren<br />

wir`s mal." Gesagt, getan.<br />

Und als ob die Wunschkraft zweier kleinen Herzen stark genug wäre, kam über die<br />

Hohenheimerstraße mit eiligen Schrittlein, im Blaudruckkleid und Barchentschürze mit dem<br />

wohlvertrauten Bogenkorb die alte, gute Kathrin. Wir werfen sie fast um, die eine vor<br />

Freude, die andre vor Übermut. Und obwohl schon eine Reihe <strong>von</strong> Jahren darüber gegangen<br />

waren, kannte sie mich sofort, und sagte mir, daß alle kleinen Kinder sie "Gagele" nennen<br />

müßten, weil ihr das so gut gefiel. Dieweil wir nun an dem Bäckerladen stehen geblieben<br />

waren, nahm sie mich kurzerhand mit hinein und kaufte mit - man denke, das arme, alte<br />

Weiblein - einen schönen braunen Hasen aus Hefeteig mit Rosinenaugen und der Freundin<br />

ein "Dreipfennigstückle". Der gute Herr Bäckermeister, der mich auch noch kannte, legte ein<br />

22

paar bunte Eier in die Tüte dazu. Wir bedankten uns viele Mal bei dem guten Weiblein. Ihre<br />

Stimme zitterte ein bißchen, als sie sagte: "B`hüt de Gott, liebs Kind, sag ao an schena<br />

Gruaß an deine Leut." Und dann schritt sie eilig die Dobelstraße hinauf. Damals habe ich<br />

mein "Gagele" zum letzten mal gesehen. Ob sie hernach noch pflegebedürftig in ein Spital<br />

kam, oder ob man sie eines Morgens in ihrer Dachkammer fand, das erfuhren wir nicht.<br />

Jedenfalls aber, wenn die vertrauten Gestalten der Kinderzeit an meinem Auge vorüberzieht,<br />

so fehlt das "Gagele" nicht. Manchmal denke ich, wenn ich sie in der Ewigkeit wiedersehen<br />

könnte, ob sie dann nicht wieder ein blaues Kleid anhätte und eine Barchentschürze, ob sie<br />

mich nicht an der Hand nähme und sagte: "Komm, Kind, i kauf dr an Hase." Dann wäre<br />

sicher manches Leid ausgelöscht, das einem das harte Leben brachte.<br />

Weil der Stadt 1936<br />

Im Glast und Glanz des letzten Maienmorgens lag das weite Land. In den Dörfern, die wir<br />

durchwandert hatten, begann das geschäftige Leben des Alltags. Als wir uns aber dem<br />

altehrwürdigen Weil der Stadt näherten, über dem sich erst die Morgennebel des Würmtals<br />