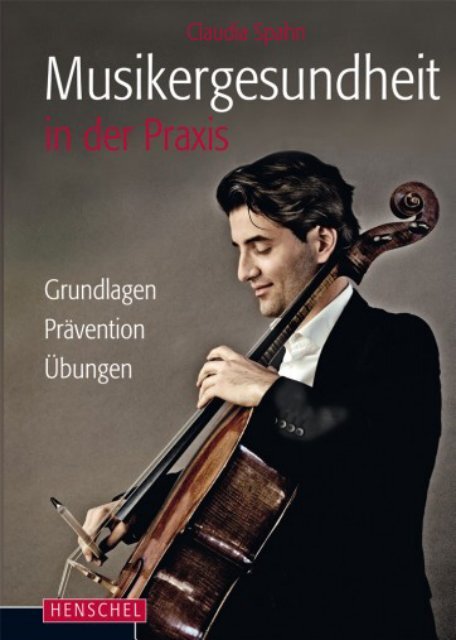

Leseprobe: Musikergesundheit in der Praxis - Grundlagen, Prävention, Übungen

So können Musiker gut und gesund ein Leben lang spielen Erfahrene Musiker kennen die Warnzeichen ihres Körpers: Ein leichter Spannungskopfschmerz, Schwindel oder Gelenkschmerzen sind ein sicheres Zeichen, dass ihnen die Musik in letzter Zeit wichtiger war als die eigene Gesundheit. Die Gründe für gesundheitliche Probleme bei Musikern und Sängern können vielfältig sein. Stress und Anspannung vor dem Konzert, ein zu hoher Lärmpegel im Orchestergraben oder Fehlhaltungen beim täglichen Üben sind nur einige der möglichen Faktoren. Hintergrundwissen zu den körperlichen und psychischen Grundlagen des gesunden Musizierens helfen, die Ursachen der eigenen Symptome zu finden und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Prof. Dr. Claudia Spahn, Leiterin des Freiburger Instituts für Musikermedizin, Prof. Dr. med. Bernhard Richter, Professor am Freiburger Institut für Musikermedizin und staatlich geprüfter Sänger (KA), und Alexandra Türk-Espitalier, Musikerin, Physiotherapeutin und Lehrbeauftragte, geben Berufsmusikern und Hobby-Musikern wertvolle Tipps: • Kompakte Informationen für Musikstudenten, Orchestermusiker, Musikpädagogen, Instrumentalisten und Sänger • Instrumentenspezifische Risiken und präventive Übungen für Pianisten, Bläser, Streicher, Schlagzeuger und viele andere • Praxiserprobte Tipps zum Umgang mit Stress und Emotionen beim Spielen und bei Auftritten • Berufsvorbereitung im Musikstudium und Praxistipps für den Berufsalltag Gesundes Üben für Berufsmusiker und Hobby-Musiker Praktische Übungen zur Prävention, zur Verhinderung von Fehlhaltungen und zur Linderung bereits vorhandener Beschwerden runden das Buch ab. Dabei gehen die Autoren auf unterschiedliche Lebensphasen, Instrumente und Berufsfelder ein. Dirigenten und Musiklehrer, Orchester- und Kirchenmusiker, Opernsolisten und Choristen, Pop- und Rockmusiker finden konkrete Empfehlungen zur Steigerung von Beweglichkeit und körperlicher Fitness, zum Gehörschutz, zu gelenkschonenden Bewegungsabläufen sowie zum Umgang mit Lampenfieber, Angst und Stress. Mit diesem Wissen zu den physischen und psychischen Grundlagen des gesunden Musizierens behalten Sie die Freude an der Musik ein Leben lang!

So können Musiker gut und gesund ein Leben lang spielen Erfahrene Musiker kennen die Warnzeichen ihres Körpers: Ein leichter Spannungskopfschmerz, Schwindel oder Gelenkschmerzen sind ein sicheres Zeichen, dass ihnen die Musik in letzter Zeit wichtiger war als die eigene Gesundheit. Die Gründe für gesundheitliche Probleme bei Musikern und Sängern können vielfältig sein. Stress und Anspannung vor dem Konzert, ein zu hoher Lärmpegel im Orchestergraben oder Fehlhaltungen beim täglichen Üben sind nur einige der möglichen Faktoren. Hintergrundwissen zu den körperlichen und psychischen Grundlagen des gesunden Musizierens helfen, die Ursachen der eigenen Symptome zu finden und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Prof. Dr. Claudia Spahn, Leiterin des Freiburger Instituts für Musikermedizin, Prof. Dr. med. Bernhard Richter, Professor am Freiburger Institut für Musikermedizin und staatlich geprüfter Sänger (KA), und Alexandra Türk-Espitalier, Musikerin, Physiotherapeutin und Lehrbeauftragte, geben Berufsmusikern und Hobby-Musikern wertvolle Tipps: • Kompakte Informationen für Musikstudenten, Orchestermusiker, Musikpädagogen, Instrumentalisten und Sänger • Instrumentenspezifische Risiken und präventive Übungen für Pianisten, Bläser, Streicher, Schlagzeuger und viele andere • Praxiserprobte Tipps zum Umgang mit Stress und Emotionen beim Spielen und bei Auftritten • Berufsvorbereitung im Musikstudium und Praxistipps für den Berufsalltag Gesundes Üben für Berufsmusiker und Hobby-Musiker Praktische Übungen zur Prävention, zur Verhinderung von Fehlhaltungen und zur Linderung bereits vorhandener Beschwerden runden das Buch ab. Dabei gehen die Autoren auf unterschiedliche Lebensphasen, Instrumente und Berufsfelder ein. Dirigenten und Musiklehrer, Orchester- und Kirchenmusiker, Opernsolisten und Choristen, Pop- und Rockmusiker finden konkrete Empfehlungen zur Steigerung von Beweglichkeit und körperlicher Fitness, zum Gehörschutz, zu gelenkschonenden Bewegungsabläufen sowie zum Umgang mit Lampenfieber, Angst und Stress. Mit diesem Wissen zu den physischen und psychischen Grundlagen des gesunden Musizierens behalten Sie die Freude an der Musik ein Leben lang!

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Musikergesundheit</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong>

Claudia Spahn<br />

<strong>Musikergesundheit</strong><br />

<strong>Grundlagen</strong><br />

<strong>Prävention</strong><br />

<strong>Übungen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong><br />

unter Mitarbeit von<br />

Bernhard Richter und<br />

Alexandra Türk-Espitalier<br />

HENSCHEL

www.henschel-verlag.de<br />

www.seemann-henschel.de<br />

Bibliografische Information <strong>der</strong> Deutschen Nationalbibliothek:<br />

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese<br />

Publikation <strong>in</strong> <strong>der</strong> Deutschen Nationalbibliografie;<br />

detaillierte bibliografische Daten s<strong>in</strong>d im Internet über<br />

http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />

ISBN 978-3-89487-761-3<br />

© 2015 Henschel Verlag <strong>in</strong> <strong>der</strong> Seemann Henschel GmbH & Co. KG, Leipzig<br />

Die Verwertung <strong>der</strong> Texte und Bil<strong>der</strong>, auch auszugsweise,<br />

ist ohne Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigungen,<br />

Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.<br />

Umschlaggestaltung: Carol<strong>in</strong> Scheffler, Berl<strong>in</strong><br />

Titelbild: Valent<strong>in</strong> Radutiu, Berl<strong>in</strong> 2014. © Felix Broede<br />

Lektorat: Dr. Sab<strong>in</strong>e Bayerl, Heidelberg, Paula Eisler, Leipzig<br />

Gestaltung und Satz: Grafikstudio Scheffler, Berl<strong>in</strong><br />

Druck und B<strong>in</strong>dung: BELTZ, Bad Langensalza<br />

Pr<strong>in</strong>ted <strong>in</strong> Germany<br />

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff

5<br />

Inhalt<br />

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

I. <strong>Grundlagen</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

E<strong>in</strong>führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

1. Körperliche <strong>Grundlagen</strong> des Musizierens . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

1.1 Aufbau und Funktionsweise des Bewegungssystems . . . . . . . . . . . . 14<br />

Knochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Gelenke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Muskeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Faszien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Sehnen und Sehnenscheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

1.2 Funktionelle Bewegungse<strong>in</strong>heiten beim Musizieren . . . . . . . . . . . . 21<br />

Systematische Beschreibung von Bewegung . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Wirbelsäule, Becken und untere Extremität – Stehen und Sitzen . . . . . . . . 23<br />

Schultergürtel, Schultergelenk, Arm und Hand – Spielbewegungen . . . . . . . 37<br />

Brustkorb, Kehlkopf und Vokaltrakt – Ansatz- und Stimmbildung . . . . . . . 46<br />

1.3 Atmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />

Physiologische <strong>Grundlagen</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br />

Atmung beim Musizieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Atemfunktion bei Bläsern und Sängern . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Unterformen <strong>der</strong> Atmung bei Bläsern und Sängern . . . . . . . . . . . . 53<br />

1.4 Aufbau und Funktionsweise des Nervensystems . . . . . . . . . . . . . 56<br />

Neurone und Synapsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />

Zentrales und peripheres Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

Vegetatives Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

1.5 S<strong>in</strong>neswahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />

Hören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />

Tasts<strong>in</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

K<strong>in</strong>ästhetischer S<strong>in</strong>n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

Sehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />

1.6 Steuerung und Lernen von Bewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />

Bewegungssteuerung im Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />

Bewegungslernen und Sensomotorik . . . . . . . . . . . . . . . . . 73<br />

Automatisieren von Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

Gedächtnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

Bewegungslernen beim Musizieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6 Inhalt<br />

2. Psychologische <strong>Grundlagen</strong> des Musizierens . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />

2.1 Psyche und Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77<br />

2.2 Beziehung und Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

Beziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

B<strong>in</strong>dung und Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79<br />

Personale Kompetenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />

Sozialkompetenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />

Führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />

2.3 Persönlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />

2.4 Selbstkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

2.5 Lampenfieber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

Lampenfieber und Auftrittsangst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br />

Ersche<strong>in</strong>ungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />

Erklärungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />

3. Körperliche und psychische Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebenszeitperspektive . . . . . . 93<br />

3.1 Die menschliche Entwicklung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebenszeitperspektive . . . . . . . . . . 93<br />

3.2 Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebensspanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />

Motorische Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />

Psychosoziale Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

3.3 Alterungsprozesse im höheren Lebensalter . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />

Herz-Kreislauf-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

Atmungs- und Bewegungssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

S<strong>in</strong>nesorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

Nervensystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

Gedächtnis und Intelligenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

3.4 Entwicklungsverläufe von Musikern <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebensspanne . . . . . . . . . . 102<br />

4. Musizieren im gesellschaftlichen Kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

4.1 Beschäftigungsmöglichkeiten und ökonomische Bed<strong>in</strong>gungen für Musiker . . . . 104<br />

4.2 Soziale Resonanz und Anerkennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105<br />

4.3 Gesellschaftliche Wertvorstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Inhalt<br />

7<br />

II. <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

1. Musizieren und Gesundheit – Ressourcen und Risiken . . . . . . . . . . . . . 109<br />

2. Gesundheit, <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

2.1 Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

Def<strong>in</strong>ition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

Gesundheit als Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

Gesundheit und Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

Stressoren und Schutzfaktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

Gesundheitsför<strong>der</strong>liche und gesundheitsgefährdende E<strong>in</strong>stellungen zum Beruf . . 118<br />

Musikerspezifische Risiko- und Schutzfaktoren . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

2.2 <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

Def<strong>in</strong>ition <strong>der</strong> Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

Motivation für Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und <strong>Prävention</strong> . . . . . . . . . . . . 123<br />

<strong>Prävention</strong> als Weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />

3. Musizieren und Gesundheit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Lebensspanne . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

3.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

3.2 K<strong>in</strong>des- und Jugendalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129<br />

Gesundheits- und Entwicklungsför<strong>der</strong>ung durch Musizieren . . . . . . . . . 129<br />

<strong>Prävention</strong> musikerspezifischer gesundheitlicher Probleme. . . . . . . . . . 131<br />

3.3 Ausbildung zum professionellen Musiker . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />

Gesundheit von Musikstudierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />

Gesundheitsrelevante E<strong>in</strong>stellungen von Musikstudierenden . . . . . . . . . 140<br />

Risikofaktoren im Musikstudium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140<br />

<strong>Prävention</strong> im Musikstudium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143<br />

3.4 Freizeitmusik im Erwachsenenalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br />

Zahlen und Strukturen <strong>der</strong> Freizeitmusik <strong>in</strong> Deutschland . . . . . . . . . . . 145<br />

Musizieren als Gesundheitsressource . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />

3.5 Höheres und hohes Erwachsenenalter . . . . . . . . . . . . . . . . . 148<br />

Beson<strong>der</strong>heiten des Musizierens im höheren Lebensalter . . . . . . . . . . 148<br />

Geistige und körperliche Gesun<strong>der</strong>haltung durch Musizieren . . . . . . . . . 149<br />

4. <strong>Prävention</strong> im professionellen Musikbereich . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

4.1 Orchestermusiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

Spezifische Aspekte von <strong>Prävention</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

Arbeitszufriedenheit als Voraussetzung für Gesundheit . . . . . . . . . . . 151<br />

Systemische versus <strong>in</strong>dividuelle <strong>Prävention</strong> . . . . . . . . . . . . . . . 152<br />

Hörgefährdung und Gehörschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />

Probespiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />

4.2 Musikpädagogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164<br />

Instrumental- und Gesangspädagogen . . . . . . . . . . . . . . . . . 164<br />

Musiklehrer am Gymnasium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

8 Inhalt<br />

4.3 Freiberufliche Musiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166<br />

4.4 Kirchenmusiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167<br />

4.5 Sänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167<br />

Opernsolisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168<br />

Choristen <strong>in</strong> Oper und Rundfunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170<br />

Konzert-, Oratorien- und Liedsänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171<br />

4.6 Solisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172<br />

4.7 Dirigenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172<br />

Gesundheit von Dirigenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173<br />

E<strong>in</strong>flüsse auf die Gesundheit <strong>der</strong> Orchestermusiker . . . . . . . . . . . . 173<br />

4.8 Orchestermanager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175<br />

Gesundheitliche Schutzfaktoren und Risiken . . . . . . . . . . . . . . . 175<br />

Individuelle und systemische Gesundheitsför<strong>der</strong>ung . . . . . . . . . . . . 176<br />

4.9 Musiker im Bereich popularer Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177<br />

Popular und klassisch ausgebildete Musiker im Vergleich . . . . . . . . . . 177<br />

Hörgefährdung und Gehörschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177<br />

5. <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung für den e<strong>in</strong>zelnen Musiker . . . . . . . . . 179<br />

5.1 Gesundheitsför<strong>der</strong>liche E<strong>in</strong>stellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 179<br />

Gesundheitsressourcen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179<br />

E<strong>in</strong>stellung im Musikerberuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179<br />

Stressbewältigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180<br />

Perfektionismus und Leistungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . 180<br />

5.2 Körperwahrnehmung und Bewegung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />

Körperwahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />

Musizierbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182<br />

Maßnahmen rund ums Musizieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184<br />

Körperliche Fitness als Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185<br />

5.3 Üben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186<br />

E<strong>in</strong>stellung zum Üben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186<br />

Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188<br />

Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189<br />

Quantität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189<br />

5.4 Lampenfieber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191<br />

Grundlegende Strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191<br />

E<strong>in</strong>zelne Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191<br />

5.5 Spezifische Schutzmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192<br />

5.6 Früherkennung und Reaktion bei Beschwerden . . . . . . . . . . . . . . 193

Inhalt<br />

9<br />

6. Instrumenten- und gesangsspezifische <strong>Prävention</strong> . . . . . . . . . . . . . . 195<br />

E<strong>in</strong>führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195<br />

6.1. Tasten<strong>in</strong>strumentalisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196<br />

Pianisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198<br />

Organisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201<br />

Historische Tasten<strong>in</strong>strumentalisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201<br />

E-Piano- und Keyboard-Spieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202<br />

Akkordeonisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202<br />

<strong>Übungen</strong> für Tasten<strong>in</strong>strumentalisten . . . . . . . . . . . . . . . . . 203<br />

6.2 Streicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206<br />

6.3 Hohe Streicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207<br />

Viol<strong>in</strong>isten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209<br />

Bratschisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210<br />

<strong>Übungen</strong> für Hohe Streicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210<br />

6.4 Tiefe Streicher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214<br />

Violoncellisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215<br />

Kontrabassisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216<br />

<strong>Übungen</strong> für Tiefe Streicher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218<br />

6.5 Bläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221<br />

6.6 Blechbläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222<br />

Trompeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223<br />

Posaunisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223<br />

Hornisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224<br />

Tubisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225<br />

<strong>Übungen</strong> für Blechbläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225<br />

6.7 Holzbläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229<br />

Blockflötisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230<br />

Saxophonisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230<br />

Klar<strong>in</strong>ettisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231<br />

Oboisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231<br />

Fagottisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232<br />

Querflötisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232<br />

<strong>Übungen</strong> für Holzbläser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233<br />

6.8 Zupf<strong>in</strong>strumentalisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236<br />

Gitarristen und Historische Zupf<strong>in</strong>strumentalisten . . . . . . . . . . . . . 236<br />

Harfenisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238<br />

<strong>Übungen</strong> für Zupf<strong>in</strong>strumentalisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238<br />

6.9 Schlagzeuger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241<br />

<strong>Übungen</strong> für Schlagzeuger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242<br />

6.10 Dirigenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244<br />

<strong>Übungen</strong> für Dirigenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244<br />

6.11 Sänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246<br />

Übung für Sänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

10 Inhalt<br />

III. <strong>Übungen</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247<br />

E<strong>in</strong>führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247<br />

1. Körperliche Fitness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248<br />

1.1 Beweglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248<br />

1.2 Dehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248<br />

1.3 Koord<strong>in</strong>ation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249<br />

2. Aufwärmen vor dem Spielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251<br />

3. Abschalten und Erholen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255<br />

3.1 Abwärmen direkt nach dem Üben und Konzert . . . . . . . . . . . . . . 255<br />

3.2 Erholen nach dem Konzert und zwischendurch . . . . . . . . . . . . . . 256<br />

4. <strong>Übungen</strong> für spezifische Anfor<strong>der</strong>ungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260<br />

4.1 Stehen und Sitzen – Tiefenstabilisation. . . . . . . . . . . . . . . . . 260<br />

4.2 Während Pausen beim Üben, Proben und Unterrichten . . . . . . . . . . . 263<br />

4.3 Während <strong>der</strong> Probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264<br />

4.4 Vor dem Auftritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265<br />

4.5 Stressbewältigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265<br />

5. <strong>Übungen</strong> zu zweit o<strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268<br />

Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271<br />

Über die Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271<br />

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273<br />

Sachregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283<br />

Abbildungsnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

11<br />

Vorwort<br />

Dieses Buch ist dem Thema <strong>der</strong> Gesundheit von<br />

Musikern gewidmet. Me<strong>in</strong> Anliegen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Konzeption<br />

war es von Anfang an, <strong>Grundlagen</strong>wissen<br />

mit praktischen Empfehlungen und <strong>Übungen</strong> zur<br />

Gesundheitsför<strong>der</strong>ung und <strong>Prävention</strong> zu verknüpfen.<br />

Hieraus ist dieses Buch mit umfangreichem<br />

Material entstanden, von dem ich hoffe, dass es<br />

Musikern* <strong>in</strong>teressante Anregungen und Hilfestellungen<br />

für die musikalische <strong>Praxis</strong> geben kann.<br />

In Kapitel I werden die <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> körperlichen<br />

und psychologischen Vorgänge des Musizierens,<br />

ihre Verän<strong>der</strong>ungen im Laufe des Lebens und die<br />

sozialen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen des Musizierens<br />

dargestellt. Dieses Wissen bildet die Voraussetzung<br />

für Ansatzpunkte <strong>der</strong> <strong>Prävention</strong> im Hauptteil<br />

des Buches und soll Musiker <strong>in</strong> die Lage versetzen,<br />

die dort vorgestellten Empfehlungen selbst nachzuvollziehen.<br />

Kapitel II enthält Themen, Vorgehensweisen<br />

und praktische Vorschläge für <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

bei Musikern. Dabei werden<br />

zunächst aktuelle Erkenntnisse aus den Gesundheitswissenschaften<br />

berichtet, die für Musiker<br />

beson<strong>der</strong>s relevant s<strong>in</strong>d. Die musikerspezifischen<br />

Inhalte <strong>der</strong> <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

werden h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> verschiedenen Lebensalter,<br />

<strong>der</strong> Berufsfel<strong>der</strong> und des jeweiligen Instruments –<br />

e<strong>in</strong>schließlich konkreter <strong>Übungen</strong> – differenziert<br />

dargestellt. Gesundheitsför<strong>der</strong>liche E<strong>in</strong>stellungen<br />

und Maßnahmen für den e<strong>in</strong>zelnen Musiker s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>em eigenen Kapitel zusammengefasst.<br />

Kapitel III enthält Basisübungen und <strong>Übungen</strong><br />

für spezifische Situationen im Musikeralltag. Diese<br />

bilden <strong>in</strong>haltlich e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit mit den <strong>in</strong>strumentenspezifischen<br />

<strong>Übungen</strong> <strong>in</strong> Kapitel II.<br />

* Immer, wenn im Text aus Gründen <strong>der</strong> besseren Lesbarkeit<br />

sprachlich nur die männliche Form verwendet wird, ist selbstverständlich<br />

auch die weibliche Form mit geme<strong>in</strong>t.<br />

Die Konzeption des Buches legt es nahe, die Querverweise<br />

zwischen den Kapiteln <strong>in</strong>tensiv zu nutzen<br />

und sich als Leser – sowohl h<strong>in</strong>sichtlich <strong>der</strong> <strong>in</strong>haltlichen<br />

Zusammenhänge als auch <strong>der</strong> praktischen<br />

Maßnahmen – e<strong>in</strong> eigenes Bild zu machen. In<br />

diesem S<strong>in</strong>ne wäre es wünschenswert, wenn das<br />

Buch nicht ausschließlich als Übungsrepetitorium<br />

wahrgenommen würde. Vielmehr bietet es darüber<br />

h<strong>in</strong>aus die Möglichkeit, E<strong>in</strong>stellungen und Herangehensweisen<br />

an das Musizieren und an den Beruf<br />

des Musikers zu h<strong>in</strong>terfragen und neu zu überdenken.<br />

Beim Schreiben habe ich an viele Begegnungen<br />

mit Musikern und an die Erfahrungen aus unterschiedlichen<br />

Bereichen – im Unterricht, <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Sprechstunde, <strong>in</strong> Forschungszusammenhängen, <strong>in</strong><br />

Fortbildungsveranstaltungen und auf Tagungen, <strong>in</strong><br />

Zusammenarbeit mit Institutionen und Verbänden,<br />

<strong>in</strong> Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern<br />

und nicht zuletzt im Austausch mit Kollegen<br />

und Freunden – gedacht, die ich <strong>in</strong> den letzten zehn<br />

Jahren seit Bestehen des Freiburger Instituts für<br />

Musikermediz<strong>in</strong> erleben konnte. Aus <strong>der</strong> Fülle dieser<br />

Wahrnehmungen ist <strong>der</strong> E<strong>in</strong>druck entstanden,<br />

dass sich im Thema <strong>Musikergesundheit</strong> Positives<br />

bewegt hat. So werden Musikstudierende heute<br />

im Fach Musikphysiologie und Musikermediz<strong>in</strong><br />

vermehrt ausgebildet und s<strong>in</strong>d selbst sowie für<br />

ihre Schüler besser als frühere Musikergenerationen<br />

auf das Berufsleben vorbereitet. Aber auch die<br />

im Beruf bereits Tätigen frequentieren die Musikermediz<strong>in</strong><br />

nicht nur als Patienten, son<strong>der</strong>n viele<br />

von ihnen denken und verhalten sich zunehmend<br />

gesundheitsbewusst. Die unter Orchestermusikern<br />

früher herrschende Me<strong>in</strong>ung, dass chronische<br />

Schmerzen zum Beruf dazugehören, ist glücklicherweise<br />

weitgehend revidiert. Auch Lampenfieber<br />

sche<strong>in</strong>t weniger tabuisiert, wenn auch noch<br />

immer zu viele Musiker deswegen <strong>in</strong> Eigenregie

12 Vorwort<br />

Medikamente e<strong>in</strong>nehmen. In <strong>der</strong> musikermediz<strong>in</strong>ischen<br />

Sprechstunde br<strong>in</strong>gen viele Patienten zum<br />

Ausdruck, wie froh sie s<strong>in</strong>d, dass es heute spezifische<br />

Behandlungsmöglichkeiten für Musiker gibt.<br />

Diese positiven Entwicklungen sollten weiter differenziert<br />

und stabilisiert werden.<br />

Das zentrale Thema <strong>der</strong> nächsten Jahre liegt aus<br />

me<strong>in</strong>er Sicht jedoch dar<strong>in</strong>, die Kommunikation<br />

unter Musikern zu verbessern und zu professionalisieren.<br />

In <strong>der</strong> Entwicklung e<strong>in</strong>er gesundheitsför<strong>der</strong>lichen<br />

Kommunikationskultur liegen große<br />

Chancen für die Gesundheit des e<strong>in</strong>zelnen Musikers<br />

und <strong>in</strong>sgesamt für die Vermittlung <strong>der</strong> klassischen<br />

Musikkultur. Dies betrifft <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die<br />

Orchester, <strong>in</strong> gleicher Weise jedoch auch die Musikpädagogik,<br />

die sich zunehmend die Frage stellt,<br />

welche Art von Musiker sie eigentlich ausbilden<br />

möchte. Beson<strong>der</strong>s im Orchester jedoch s<strong>in</strong>d Musiker<br />

für die berufliche Aufgabe, mit Kollegen auf<br />

engstem Raum zusammenzuarbeiten und untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />

und mit dem Dirigenten zu kommunizieren,<br />

nicht entsprechend vorbereitet. Auch wenn es viele<br />

positive Beispiele gibt, <strong>in</strong> denen Kommunikation<br />

gel<strong>in</strong>gt, so fehlt doch gerade <strong>in</strong> diesem Bereich<br />

e<strong>in</strong>e Professionalisierung, die dem künstlerischen<br />

Niveau gleichgestellt ist. Hier s<strong>in</strong>d auch wir als<br />

Musikermediz<strong>in</strong>er<strong>in</strong>nen und Musikermediz<strong>in</strong>er gefragt<br />

und sollten uns <strong>in</strong> unterstützen<strong>der</strong> Weise des<br />

Themas bereits <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ausbildung annehmen.<br />

An <strong>der</strong> Entstehung des Buches waren viele Personen<br />

beteiligt, denen ich danken möchte. Me<strong>in</strong><br />

erster Dank gilt me<strong>in</strong>en beiden Mitautoren. Herr<br />

Prof. Dr. Bernhard Richter, mit dem ich das Freiburger<br />

Institut für Musikermediz<strong>in</strong> seit zehn Jahren mit<br />

Freude und Erfolg geme<strong>in</strong>sam leite, hat durch die<br />

Erstellung <strong>der</strong> Kapitel zu den Themen Atmung, Gehörschutz<br />

und Sängerstimme und die Durchsicht<br />

des gesamten Textes wesentlich zum Gel<strong>in</strong>gen<br />

des Buches beigetragen. Ganz beson<strong>der</strong>s danken<br />

möchte ich ebenfalls Frau Alexandra Türk-Espitalier<br />

MSc, mit <strong>der</strong> mich seit Jahren e<strong>in</strong>e hervorragende<br />

Zusammenarbeit im Bereich <strong>der</strong> Fortbildung und <strong>in</strong><br />

<strong>der</strong> Vorstandstätigkeit <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft<br />

für Musikphysiologie und Musikermediz<strong>in</strong> (DGfMM)<br />

verb<strong>in</strong>det. Sie hat den allergrößten Teil <strong>der</strong> <strong>Übungen</strong><br />

<strong>in</strong> diesem Buch konzipiert und ist an den <strong>in</strong>haltlichen<br />

<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> Texte <strong>in</strong> den Kapiteln I.1<br />

und II.6 maßgeblich beteiligt. Auch bei <strong>der</strong> Erstellung<br />

<strong>der</strong> Fotos <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen umfangreichen<br />

Fotosession hat sie entscheidend mitgewirkt.<br />

Das wun<strong>der</strong>bare Fotomaterial wäre ohne die gekonnte<br />

und geduldige Kameraführung von Herrn<br />

Gocke nicht entstanden; hier gilt me<strong>in</strong> Dank auch<br />

Aischa Ibrahim, die als Modell für die <strong>Übungen</strong> mit<br />

viel Bewegungstalent bereitstand. Beson<strong>der</strong>s danken<br />

möchte ich auch den e<strong>in</strong>zelnen Musikern, die<br />

sich sehr spontan und motiviert für die Fotoaufnahmen<br />

zur Verfügung gestellt haben.<br />

Von Frau Kor<strong>in</strong>a Kaisershot s<strong>in</strong>d die vielen illustrativen<br />

und schönen Zeichnungen <strong>in</strong> diesem Buch,<br />

von denen sie e<strong>in</strong>ige neu angefertigt hat. Für die<br />

Möglichkeit, bereits vorhandene Zeichnungen aus<br />

dem Buch TANZMEDIZIN verwenden zu können, danke<br />

ich <strong>der</strong> Autorenkolleg<strong>in</strong> Liane Simmel sehr herzlich.<br />

Zuletzt gilt me<strong>in</strong> Dank Frau Dr. Bayerl und Frau<br />

Eisler, den Lektor<strong>in</strong>nnen, für die kompetente und<br />

gute Zusammenarbeit sowie Herrn Scheffler dafür,<br />

Text und Bildmaterial optisch gekonnt »<strong>in</strong> Szene«<br />

gesetzt zu haben. Auch dem Verleger des Henschel<br />

Verlags, Herrn Dr. Bach, und se<strong>in</strong>en Mitarbeitern<br />

gilt me<strong>in</strong> Dank für die Realisierung des Buches.<br />

Ohne die f<strong>in</strong>anziellen Zuschüsse <strong>der</strong> Hochschule<br />

für Musik Freiburg – vertreten durch das Rektorat<br />

mit den Herren Rektor Dr. Nolte, Prorektor Prof. Dr.<br />

Holtmeier und Kanzler Probst – und <strong>der</strong> Deutschen<br />

Orchestervere<strong>in</strong>igung – vertreten durch ihren Geschäftsführer<br />

Herrn Mertens – wäre dieses Buch<br />

nicht realisierbar gewesen. Auch Ihnen herzlichen<br />

Dank.<br />

Zuletzt danke ich allen Musiker<strong>in</strong>nen und Musikern<br />

für die gute Zusammenarbeit <strong>der</strong> vergangenen Jahre<br />

und wünsche nun allen Leser<strong>in</strong>nen und Lesern<br />

gute Anregungen und viel Spaß bei <strong>der</strong> Umsetzung!<br />

Claudia Spahn im Juli 2015

2. Gesundheit, <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

111<br />

2. Gesundheit, <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

2.1 Gesundheit<br />

Def<strong>in</strong>ition<br />

Unter Gesundheit verstehen wir ganz allgeme<strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>en Zustand körperlichen, psychischen und<br />

sozialen Wohlbef<strong>in</strong>dens (WHO 1948). Die Übergänge<br />

zu Krankheit s<strong>in</strong>d fließend. Gesundheit und<br />

Krankheit lassen sich nicht immer genau vone<strong>in</strong>an<strong>der</strong><br />

abgrenzen, son<strong>der</strong>n bezeichnen eher zwei<br />

Endpunkte e<strong>in</strong>es Kont<strong>in</strong>uums, zwischen denen<br />

sich unser relatives Gesundse<strong>in</strong> o<strong>der</strong> Krankse<strong>in</strong><br />

bewegt (Antonovsky 1987). Die oben genannte<br />

Def<strong>in</strong>ition des Gesundheitsbegriffs wurde von <strong>der</strong><br />

Weltgesundheitsorganisation 1986 weiter spezifiziert,<br />

<strong>in</strong>dem die »Fähigkeit und Motivation, e<strong>in</strong><br />

wirtschaftlich und sozial aktives Leben zu führen«,<br />

ergänzt wurden (WHO 1986). Im Zusammenhang<br />

mit <strong>der</strong> Musikausübung ist Gesundheit notwendig,<br />

um über die erfor<strong>der</strong>liche Leistungsfähigkeit<br />

für das Instrumentalspiel o<strong>der</strong> das S<strong>in</strong>gen zu<br />

verfügen.<br />

In den Zivilisationslän<strong>der</strong>n hat sich zunehmend<br />

e<strong>in</strong> Bewusstse<strong>in</strong> für e<strong>in</strong>e gesunde Lebensweise<br />

entwickelt, <strong>der</strong>en Ziel es ist, körperliche Fitness,<br />

Lebensqualität und e<strong>in</strong> möglichst hohes Lebensalter<br />

zu erreichen. Dass Gesundheit e<strong>in</strong> Wirtschaftsfaktor<br />

geworden ist, lässt sich an <strong>der</strong> wachsenden<br />

Zahl von Fitnesszentren, Wellnessangeboten und<br />

Ernährungskursen ablesen. Der vielfältigen Inanspruchnahme<br />

dieser gesundheitsorientierten<br />

Angebote liegt <strong>der</strong> gesellschaftliche Konsens zugrunde,<br />

dass das Individuum Verantwortung für<br />

se<strong>in</strong>e Gesundheit trägt und dass Gesundheit e<strong>in</strong>er<br />

aktiven Lebensgestaltung bedarf. Zu dieser Überzeugung<br />

hat <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Sport beigetragen,<br />

<strong>der</strong> <strong>in</strong> den 70er-Jahren des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts u. a.<br />

durch die »Trimm dich«-Bewegung sportliche Aktivität<br />

mit Gesundheit verknüpft hat. Heute ist Gesundheit<br />

selbstverständlich mit körperlicher Bewegung<br />

verbunden. Angesichts <strong>der</strong> allgeme<strong>in</strong> rasant<br />

ansteigenden psychischen Probleme zeichnet sich<br />

die Notwendigkeit ab, auch psychologische Aspekte<br />

stärker <strong>in</strong> das Gesundheitsverständnis zu <strong>in</strong>tegrieren.<br />

Dies hatte schon Sigmund Freud im Jahr<br />

1917 visionär vorausgesehen, <strong>der</strong> die Gesundheit<br />

daran knüpfte, dass »[…] e<strong>in</strong> genügendes Maß<br />

von Genuß- und Leistungsfähigkeit verblieben ist«<br />

(Freud 1917, S. 476). E<strong>in</strong>e Vorreiterrolle bei <strong>der</strong> Integration<br />

psychologischer Aspekte <strong>in</strong> das Verständnis<br />

von Gesundheit nimmt heute das betriebliche<br />

Gesundheitsmanagement <strong>in</strong> großen Unternehmen<br />

e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> denen Stressbewältigung und Kommunikationstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

als psychologische Maßnahmen <strong>der</strong><br />

Gesundheitsför<strong>der</strong>ung zum Standardrepertoire gehören.<br />

In <strong>der</strong> Arbeitswelt spielte Gesundheit alle<strong>in</strong> aus<br />

ökonomischen Gründen schon immer e<strong>in</strong>e wichtige<br />

Rolle. Auch das Musizieren und hierbei speziell<br />

die Berufsgruppe <strong>der</strong> »Trompeter und Flötenspieler«<br />

wurden bereits 1486 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Traktat von Giovanni<br />

Michele Savonarola unter gesundheitlichen<br />

Gesichtspunkten betrachtet (Spahn et al. 2011).<br />

E<strong>in</strong> umfassen<strong>der</strong>es Interesse für die gesundheitlichen<br />

Belange von Musikern entwickelte sich<br />

jedoch – nachdem Initiativen wie die des Arztes<br />

Kurt S<strong>in</strong>ger <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> durch die Nationalsozialisten<br />

zunichte gemacht worden waren – erst <strong>in</strong> den<br />

70er- und 80er-Jahren des letzten Jahrhun<strong>der</strong>ts mit<br />

<strong>der</strong> Entstehung des Faches Musikermediz<strong>in</strong>. Von<br />

Anfang an stand hier – neben <strong>der</strong> mediz<strong>in</strong>ischen<br />

Behandlung – die <strong>Prävention</strong> musikerspezifischer<br />

gesundheitlicher Probleme im Mittelpunkt (Spahn<br />

et al. 2011).<br />

Gesundheit als Balance<br />

Die Erkenntnis, dass sowohl Anfor<strong>der</strong>ungen als<br />

auch Ressourcen (Stärken; von franz. la source,<br />

»die Quelle«) unser gesundheitliches Bef<strong>in</strong>den<br />

bee<strong>in</strong>flussen, führt zu e<strong>in</strong>em dynamischen Verständnis<br />

von Gesundheit: Beide Seiten müssen<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er positiven Balance zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong> gehalten<br />

werden. Der Gesundheitszustand e<strong>in</strong>es Menschen<br />

hängt so gesehen davon ab, wie gut es ihm gel<strong>in</strong>gt,<br />

externe und <strong>in</strong>terne Anfor<strong>der</strong>ungen mithilfe

112 II. <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

externer und <strong>in</strong>terner Ressourcen zu bewältigen.<br />

Dieser Vorgang wird im »Systemischen Anfor<strong>der</strong>ungs-Ressourcen-Modell«<br />

(Becker et al. 2004)<br />

beschrieben (Abb. II.1).<br />

Das Anfor<strong>der</strong>ungs-Ressourcen-Modell liefert<br />

für den e<strong>in</strong>zelnen Musiker e<strong>in</strong>e Systematik,<br />

mithilfe <strong>der</strong>er er Anfor<strong>der</strong>ungen und Ressourcen<br />

se<strong>in</strong>er persönlichen Situation analysieren<br />

und se<strong>in</strong>e Gesundheit durch <strong>in</strong>dividuelles Verhalten<br />

stärken kann.<br />

Anfor<strong>der</strong>ungen<br />

Unter den externen Anfor<strong>der</strong>ungen werden <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Arbeitswelt die beruflichen Aufgaben verstanden.<br />

Im Berufsfeld von Musikern kommen zur musikalischen<br />

Beherrschung des Instruments o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />

Stimme vielfältige weitere Anfor<strong>der</strong>ungen (Arbeitszeiten,<br />

Zurechtkommen mit äußeren Bed<strong>in</strong>gungen,<br />

Kommunikation am Arbeitsplatz u. a.) h<strong>in</strong>zu, die je<br />

nach beruflichem Tätigkeitsfeld stark variieren (vgl.<br />

Kap. II.4).<br />

Zu den <strong>in</strong>ternen Anfor<strong>der</strong>ungen, die e<strong>in</strong>e Person<br />

an sich stellt, zählen Bedürfnisse, Ziele und Werte<br />

wie Selbstverwirklichung, Sicherheit und Respekt.<br />

Innerhalb e<strong>in</strong>er Berufsgruppe gehören hierzu auch<br />

berufstypische Wertorientierungen, die im Laufe<br />

<strong>der</strong> beruflichen Sozialisation erlernt und weitergegeben<br />

werden. Musiker besitzen beispielsweise<br />

e<strong>in</strong>en – im Vergleich zu an<strong>der</strong>en Berufsgruppen –<br />

hohen Perfektionsanspruch an ihre musikalische<br />

Leistung.<br />

Ressourcen<br />

Externe Ressourcen bezeichnen die unterstützenden<br />

Faktoren, die e<strong>in</strong> Arbeitsplatz bietet. Diese<br />

können <strong>in</strong> konkreten Merkmalen wie <strong>der</strong> Raumgestaltung<br />

und -akustik, <strong>der</strong> positiven Arbeitsatmosphäre,<br />

<strong>in</strong> flexiblen Arbeitszeiten o<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />

Sicherheit des E<strong>in</strong>kommens u. a. bestehen. Ebenso<br />

f<strong>in</strong>den sich gerade im Musikbereich auch ideelle<br />

Ressourcen, die <strong>in</strong> den beson<strong>der</strong>en Potenzialen<br />

des Musizierens wie S<strong>in</strong>nerfüllung, Glückserleben<br />

und H<strong>in</strong>gabe liegen.<br />

Interne Ressourcen s<strong>in</strong>d die psychischen und<br />

physischen Eigenschaften, die e<strong>in</strong>e Person für die<br />

Abb. II.1: Systemisches Anfor<strong>der</strong>ungs-Ressourcen-Modell (nach Becker et al. 2004)

2. Gesundheit, <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

113<br />

Bewältigung <strong>der</strong> beruflichen Aufgaben mitbr<strong>in</strong>gt<br />

o<strong>der</strong> entwickelt. Hierzu zählen körperliche Konstitution<br />

und Belastbarkeit, Stresstoleranz und Resilienz<br />

(s. u.), psychische Stabilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit<br />

u. a.<br />

Gesundheitsför<strong>der</strong>nde Merkmale<br />

Die Pfeile <strong>in</strong> Abb. II.1 verdeutlichen, dass externe<br />

und <strong>in</strong>terne Faktoren zusammen mit dem <strong>in</strong>dividuellen<br />

Verhalten und Erleben <strong>in</strong> komplexer Weise auf<br />

unsere Gesundheit e<strong>in</strong>wirken.<br />

Grundsätzlich sollten im Prozess <strong>der</strong> Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

sowohl die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />

so angepasst werden, dass sie zu bewältigen<br />

s<strong>in</strong>d, als auch die Ressourcen möglichst<br />

gestärkt werden.<br />

Die externen Anfor<strong>der</strong>ungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>der</strong> Regel eher<br />

mittel- und langfristig bee<strong>in</strong>flussbar. H<strong>in</strong>sichtlich<br />

ihrer Auswirkung auf die Gesundheit konnten<br />

die Autoren Karasek und Theorell (1990) zwei<br />

entscheidende Merkmale von beruflichen Anfor<strong>der</strong>ungsprofilen<br />

identifizieren. Demnach wirken<br />

lang anhaltende und hohe Anfor<strong>der</strong>ungen dann<br />

gesundheitsgefährdend, wenn Kontrolle und Entscheidungsspielraum<br />

bei <strong>der</strong> Ausführung <strong>der</strong> Tätigkeit<br />

stark e<strong>in</strong>geschränkt s<strong>in</strong>d. S<strong>in</strong>d Letztere jedoch<br />

vorhanden, so können auch hohe Arbeitsanfor<strong>der</strong>ungen<br />

gesundheitlich wesentlich besser toleriert<br />

werden.<br />

Auf <strong>in</strong>dividueller Ebene ist Arbeitszufriedenheit e<strong>in</strong>e<br />

positive Voraussetzung für Gesundheit. Der Grad<br />

<strong>der</strong> Arbeitszufriedenheit wie<strong>der</strong>um hängt davon ab,<br />

wie gut bestimmte Bedürfnisbereiche erfüllt s<strong>in</strong>d.<br />

Hierfür zu sorgen liegt zuallererst <strong>in</strong> <strong>der</strong> Selbstverantwortung<br />

des E<strong>in</strong>zelnen. In Institutionen wie<br />

Opern- und Konzerthäusern, Musikhochschulen und<br />

Musikschulen sowie Laienmusikverbänden u. a. ist<br />

es darüber h<strong>in</strong>aus selbstverständlich wichtig, dass<br />

entsprechende gesundheitsför<strong>der</strong>liche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />

geschaffen werden.<br />

Für die Arbeitszufriedenheit spielen folgende<br />

persönliche Bedürfnisbereiche e<strong>in</strong>e wichtige Rolle:<br />

• Bedürfnis nach Orientierung, Sicherheit und<br />

Kontrolle<br />

Hierunter fallen Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeit,<br />

Kontrolle über die Arbeitsausführung<br />

und <strong>der</strong> eigene Entscheidungsspielraum.<br />

Als gesundheitsför<strong>der</strong>lich gelten<br />

außerdem klare Aufgaben und Zuständigkeiten<br />

sowie transparente Informations- und Kommunikationsstrukturen.<br />

• Selbstaktualisierungsbedürfnis<br />

Zum Selbstaktualisierungsbedürfnis zählen<br />

Gelegenheiten zu kreativen Problemlösungen,<br />

Übertragung von Verantwortung sowie Arbeitsbereicherung,<br />

Aufgabenvielfalt und s<strong>in</strong>nvolle Tätigkeiten.<br />

• Bedürfnis nach Achtung und Wertschätzung, B<strong>in</strong>dung<br />

und guten Beziehungen<br />

E<strong>in</strong> gutes Betriebsklima, vertrauensvolle Zusammenarbeit,<br />

wertschätzendes Verhalten sowie gegenseitige<br />

Unterstützung von Vorgesetzten und<br />

Arbeitskollegen und -kolleg<strong>in</strong>nen und die Anerkennung<br />

erbrachter Leistungen s<strong>in</strong>d beson<strong>der</strong>s<br />

wichtige Voraussetzungen für Zufriedenheit und<br />

Gesundheit. Auch Aufstiegschancen und e<strong>in</strong>e<br />

gute Bezahlung s<strong>in</strong>d Formen sozialer Anerkennung.<br />

Zudem spielen die tarifrechtlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />

e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Je nach<br />

Sicherheit und Vergütung <strong>der</strong> Stelle wirken sich<br />

diese Faktoren eher stabilisierend o<strong>der</strong> zusätzlich<br />

belastend aus.<br />

• Explorationsbedürfnis<br />

In diesen Bereich fallen die Vermeidung von Monotonie,<br />

Gelegenheiten zu Kontakten und zum<br />

Informationsaustausch.<br />

• Physiologische Bedürfnisse<br />

Hiermit s<strong>in</strong>d grundlegende Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />

wie Ergonomie am Arbeitsplatz, Möglichkeiten<br />

für Erholungspausen, Bewegungs- und Speisenangebote<br />

angesprochen.<br />

Die genannten Aspekte werden <strong>in</strong> Kap. II.4 (S. 150 f.)<br />

im H<strong>in</strong>blick auf die Berufsfel<strong>der</strong> von Musikern wie<strong>der</strong><br />

aufgegriffen.

114 II. <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

Individuelle E<strong>in</strong>flussmöglichkeiten<br />

Der e<strong>in</strong>zelne Musiker kann <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e auf die<br />

<strong>in</strong>ternen Anfor<strong>der</strong>ungen (realistische Planung und<br />

Erfolgserwartung, angemessener Leistungsanspruch,<br />

Zufriedenheit, Engagement u. a.) E<strong>in</strong>fluss<br />

nehmen und sie aktiv verän<strong>der</strong>n. Durch positives<br />

Gesundheitsverhalten (vgl. Kap. II.5, S. 179 f.)<br />

werden gleichzeitig die <strong>in</strong>ternen Ressourcen so<br />

gestärkt, dass Anfor<strong>der</strong>ungen und Ressourcen <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>e positive Balance kommen und daraus Gesundheit<br />

und Lebenszufriedenheit resultieren.<br />

Dabei verän<strong>der</strong>n sich Anfor<strong>der</strong>ungen und Ressourcen<br />

gerade <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tätigkeit des Musikers ständig,<br />

so dass auch die Balance immer neu angepasst<br />

werden muss. Gerade während anstrengen<strong>der</strong><br />

Situationen – vor Prüfungen, Wettbewerben, Konzerten,<br />

<strong>in</strong> anspruchsvollen Spielplan-Phasen – besteht<br />

oft aus Zeitmangel die Gefahr, unterstützende<br />

Maßnahmen wie Bewegung, körperorientierte<br />

<strong>Übungen</strong> und Ruhepausen auf e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>imum zu reduzieren<br />

o<strong>der</strong> ganz auszusetzen. Hier ist es wichtig,<br />

bewusst gegenzusteuern und im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong><br />

Balance die unterstützenden Maßnahmen eher zu<br />

erhöhen als wegzulassen.<br />

Gesundheit und Stress<br />

Stress stellt die Reaktion unseres Organismus<br />

auf E<strong>in</strong>flüsse dar, die dessen Gleichgewicht stören<br />

und dessen Fähigkeit sie zu bewältigen voll<br />

beanspruchen o<strong>der</strong> gar übersteigen (Gerrig 2015,<br />

S. 473). Dabei ist die gesundheitsgefährdende<br />

Form, <strong>der</strong> Dystress (auch Distress, von griech. dys,<br />

»miss-, schlecht«), von <strong>der</strong> positiven Form, dem<br />

Eustress (von griech. eu, »wohl«), zu unterscheiden.<br />

Eustress wirkt belebend und sorgt dafür, dass<br />

wir uns weiterentwickeln und aktiv bleiben. Stress<br />

stellt grundsätzlich e<strong>in</strong>e Anpassungsreaktion auf<br />

unterschiedlichen Ebenen des Organismus dar und<br />

äußert sich sowohl körperlich als auch im Denken,<br />

Fühlen und Verhalten. Die körperlichen Vorgänge<br />

s<strong>in</strong>d vergleichbar mit den physiologischen Abläufen<br />

beim Lampenfieber (vgl. Kap. I.2.5, S. 91).<br />

Die Reaktion auf Stress vollzieht sich <strong>in</strong> drei Stufen.<br />

Die Alarmreaktion <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er akuten Stresssituation<br />

ist e<strong>in</strong>e kurze Periode körperlicher Erregung,<br />

die bei anhaltendem Stress <strong>in</strong> das Stadium des<br />

Wi<strong>der</strong>stands übergeht. Hier kann <strong>der</strong> Organismus<br />

auch weiteren schwächenden Effekten wi<strong>der</strong>stehen.<br />

Gehen bei zusätzlichem o<strong>der</strong> länger anhaltendem<br />

Stress die Reserven zur Neige, tritt <strong>der</strong> Organismus<br />

<strong>in</strong> die Stufe <strong>der</strong> chronischen Erschöpfung e<strong>in</strong>. Chronischer<br />

Stress führt zu e<strong>in</strong>er Schwächung des Immunsystems<br />

und zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit. Psychischer<br />

Stress kann sich durch psychosomatische<br />

Symptombildung <strong>in</strong> körperlichen Beschwerden äußern<br />

o<strong>der</strong> zur Entwicklung e<strong>in</strong>es Burn-out-Syndroms<br />

führen. Diese Phänomene s<strong>in</strong>d heute sowohl <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Allgeme<strong>in</strong>bevölkerung als auch unter Musikern zu<br />

beobachten. Gerade das Zusammentreffen von körperlichen<br />

Anfor<strong>der</strong>ungen beim Musizieren – über<br />

menschliche Leistungsgrenzen h<strong>in</strong>aus – und psychischen<br />

Belastungen – beispielsweise durch <strong>in</strong>neren<br />

und äußeren Leistungsdruck und zwischenmenschliche<br />

Konflikte – führt zu e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong>en Überlastungsreaktion,<br />

die sich <strong>in</strong> körperlichen Schmerzen<br />

(häufig funktionsbezogen auf das Instrument),<br />

Angst, Verzweiflung und Erschöpfung ausdrückt.<br />

Hierbei verstärken sich psychische und körperliche<br />

Symptome gegenseitig <strong>in</strong> negativer Weise. Insbeson<strong>der</strong>e<br />

die bei <strong>in</strong>nerer Anspannung erhöhte Muskelspannung<br />

begünstigt die Entstehung von Überlastungsbeschwerden<br />

und Schmerzsyndromen.<br />

Im S<strong>in</strong>ne <strong>der</strong> <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

ist es deshalb beson<strong>der</strong>s wichtig darauf zu<br />

achten, dass sich ke<strong>in</strong> chronischer Stresszustand<br />

entwickelt. E<strong>in</strong>e gesunde Balance kann durch die<br />

Reduzierung von Stress und die Erhöhung von<br />

Schutzfaktoren hergestellt werden.<br />

Stressoren und Schutzfaktoren<br />

Im Folgenden werden allgeme<strong>in</strong>gültige Merkmale<br />

dargestellt, die dazu führen, dass e<strong>in</strong>e Situation<br />

o<strong>der</strong> e<strong>in</strong> Ereignis Stress auslöst. Daneben werden<br />

auch psychosoziale Faktoren beschrieben,<br />

die e<strong>in</strong>en Schutz vor negativem Stress bieten. Von<br />

diesen Erkenntnissen lässt sich ableiten, welche<br />

Maßnahmen und Verhaltensweisen für die Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

und <strong>Prävention</strong> von Musikern s<strong>in</strong>nvoll<br />

und wichtig s<strong>in</strong>d.

2. Gesundheit, <strong>Prävention</strong> und Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

115<br />

Stressoren<br />

E<strong>in</strong>flüsse, die Stress auslösen, werden als Stressoren<br />

bezeichnet. Sie können aus <strong>der</strong> Umwelt o<strong>der</strong><br />

<strong>der</strong> eigenen Person kommen, sie können psychischer,<br />

körperlicher und sozialer Art se<strong>in</strong> und nach<br />

Dauer und Intensität variieren. Als Stressoren wirken<br />

e<strong>in</strong>schneidende Lebensereignisse, sog. life<br />

events, ebenso wie Alltagsprobleme. E<strong>in</strong>es <strong>der</strong><br />

wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Stressforschung ist die<br />

Erkenntnis, dass <strong>der</strong>selbe Stressor bei verschiedenen<br />

Personen je nach persönlicher E<strong>in</strong>stellung und<br />

Verletzlichkeit e<strong>in</strong>e unterschiedlich starke Stressreaktion<br />

auslösen kann (Lazarus und Folkman<br />

1984). Was für die e<strong>in</strong>e Person größten Stress<br />

bedeutet, wird von <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Person als wenig<br />

belastend empfunden. Wir kennen dies auch aus<br />

dem Musikeralltag: So kann e<strong>in</strong> Fortissimo-E<strong>in</strong>satz<br />

im Orchester von e<strong>in</strong>em Musiker, <strong>der</strong> diese Stelle<br />

mit Freude erwartet, als beglückend empfunden<br />

werden, während dasselbe Schallereignis von<br />

e<strong>in</strong>em an<strong>der</strong>en Musiker, <strong>der</strong> dem Werk wenig abgew<strong>in</strong>nen<br />

kann, als belastend erlebt wird.<br />

Auch wenn Stress demnach e<strong>in</strong>e sehr <strong>in</strong>dividuelle<br />

Reaktion darstellt, gibt es doch bestimmte allgeme<strong>in</strong>e<br />

Merkmale für Stressoren. Als Stress auslösend<br />

wirken belastende Ereignisse, die<br />

• unvermittelt und nicht vorhersehbar s<strong>in</strong>d,<br />

• h<strong>in</strong>sichtlich Art und Dauer <strong>der</strong> Belastung unberechenbar<br />

s<strong>in</strong>d,<br />

• als unkontrollierbar erlebt werden,<br />

• <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e von Menschen verursacht werden.<br />

Salutogenese<br />

Der Soziologe Aaron Antonovsky war e<strong>in</strong>er <strong>der</strong> Ersten,<br />

<strong>der</strong> sich explizit damit beschäftigt hat, was<br />

Menschen dabei helfen kann, gesund zu bleiben.<br />

In den 70er-Jahren des letzten Jahrhun<strong>der</strong>ts entwickelte<br />

er se<strong>in</strong> Modell <strong>der</strong> Salutogenese (Antonovsky<br />

1987), <strong>in</strong> dem er Schutzfaktoren für Gesundheit formulierte,<br />

die dem Menschen das Überleben auch<br />

unter extremen Belastungserfahrungen sichern<br />

können. Die <strong>in</strong> solchen Situationen notwendige<br />

Wi<strong>der</strong>standskraft gegen e<strong>in</strong>en psychophysischen<br />

Zusammenbruch führte er im Wesentlichen auf<br />

das Vorhandense<strong>in</strong> dreier Merkmale zurück: auf<br />

Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und S<strong>in</strong>nhaftigkeit<br />

von Erfahrungen. Das Gefühl <strong>der</strong> Verstehbarkeit<br />

entsteht aus <strong>der</strong> Wahrnehmung, dass Anfor<strong>der</strong>ungen<br />

strukturiert und vorhersehbar s<strong>in</strong>d. Das Gefühl<br />

<strong>der</strong> Bewältigbarkeit liegt vor, wenn sich e<strong>in</strong>e Person<br />

den an sie gestellten Anfor<strong>der</strong>ungen gewachsen<br />

fühlt. Die empfundene S<strong>in</strong>nhaftigkeit des eigenen<br />

Tuns motiviert Menschen dazu, Energie <strong>in</strong> ihre<br />

Aufgaben und ihr Leben zu <strong>in</strong>vestieren.<br />

Diese Merkmale fasste Antonovsky unter dem<br />

Begriff »Kohärenzgefühl« zusammen (Abb. II.2).<br />

Hierunter versteht er »e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>stellung,<br />

die das Ausmaß e<strong>in</strong>es umfassenden, dauerhaften,<br />

zugleich aber dynamischen Vertrauens beschreibt,<br />

daß die <strong>in</strong>nere und äußere Umwelt vorhersagbar<br />

und überschaubar ist und daß sich die D<strong>in</strong>ge so gut<br />

entwickeln werden, wie vernünftigerweise erwartet<br />

werden kann« (Antonovsky 1993, S. 972).<br />

Letztere werden deutlich stressiger erlebt als<br />

negative Ereignisse durch die E<strong>in</strong>wirkung höherer<br />

Gewalt. Insbeson<strong>der</strong>e unkontrollierbare Stressoren<br />

erzeugen Gefühle <strong>der</strong> Hilf- und Hoffnungslosigkeit.<br />

Generell spielen für das Ausmaß <strong>der</strong> Stressreaktion<br />

Schwere, Intensität und Dauer des Stressors<br />

e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle.<br />

Bewältigbarkeit<br />

S<strong>in</strong>nhaftigkeit<br />

Verstehbarkeit<br />

Schutzfaktoren<br />

Schutzfaktoren können die Wirkung von Stressoren<br />

abschwächen und für e<strong>in</strong>e gesundheitliche<br />

Balance sorgen. Schutzfaktoren s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />

aber auch diejenigen E<strong>in</strong>stellungen und Verhaltensweisen,<br />

die unsere Gesundheit von vornhere<strong>in</strong><br />

erhalten und för<strong>der</strong>n.<br />

Abb. II.2: Das Kohärenzgefühl nach Antonovsky (1993)

271<br />

Anhang<br />

Über die Autoren<br />

Die Autor<strong>in</strong><br />

Prof. Dr. med., Dipl. mus. Claudia Spahn<br />

Professor<strong>in</strong> für Musikermediz<strong>in</strong> und Leiter<strong>in</strong> des Freiburger<br />

Instituts für Musikermediz<strong>in</strong> (FIM), Hochschule<br />

für Musik und Universitätskl<strong>in</strong>ikum Freiburg (www.fim.<br />

mh-freiburg.de). Fachärzt<strong>in</strong> für Psychotherapeutische<br />

Mediz<strong>in</strong> und Dipl.-Musiklehrer<strong>in</strong>.<br />

Mediz<strong>in</strong>studium <strong>in</strong> Freiburg, Paris und <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz.<br />

Seit 1986 paralleles Musikstudium an <strong>der</strong> Hochschule<br />

für Musik Freiburg, 1993 Mediz<strong>in</strong>ische Promotion, bis<br />

1999 Facharztweiterbildung, 2004 Habilitation an <strong>der</strong><br />

Mediz<strong>in</strong>ischen Fakultät <strong>der</strong> Albert-Ludwigs-Universität<br />

Freiburg.<br />

Instrumentalausbildung <strong>in</strong> Blockflöte, Klavier und Viol<strong>in</strong>e.<br />

Mehrfache Preisträger<strong>in</strong> bei »Jugend musiziert«,<br />

Vorstudium an <strong>der</strong> Hochschule für Musik Würzburg. Als<br />

Pianist<strong>in</strong> und Blockflötist<strong>in</strong> Auftritte <strong>in</strong> <strong>in</strong>ternationalen<br />

Musiktheaterproduktionen. Eigene Kompositionen für<br />

Blockflöte im Mieropr<strong>in</strong>t-Verlag.<br />

Am FIM tätig <strong>in</strong> Lehre, Forschung und Patientenbehandlung.<br />

Clear<strong>in</strong>gstelle zur Behandlung von Instrumentalisten<br />

mit körperlichen und psychischen Beschwerden<br />

mit Schwerpunkt Auftrittsängste und psychologische<br />

Betreuung von Sängern. Forschungsschwerpunkte:<br />

<strong>Prävention</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Musikhochschulausbildung, Lampenfieber,<br />

Üben, Musikphysiologie für Bläser und Streicher<br />

(Bewegungsanalyse). Zahlreiche wissenschaftliche<br />

Publikationen, regelmäßige Veröffentlichungen <strong>in</strong> DAS<br />

ORCHESTER, Herausgeber<strong>in</strong> und Mitautor<strong>in</strong> verschiedener<br />

Fachbücher im Bereich <strong>der</strong> Musikermediz<strong>in</strong>, Musikphysiologie<br />

und Musikpädagogik, u. a. <strong>der</strong> Schriftenreihe<br />

des FIM: FREIBURGER BEITRÄGE ZUR MUSIKERMEDIZIN; Lehrbuch<br />

MUSIKERMEDIZIN 2011; Monografie LAMPENFIEBER 2012.<br />

Zusammen mit Bernhard Richter För<strong>der</strong>preis <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>ischen<br />

Fakultät Freiburg für herausragende Lehre<br />

(2009), Karl-Storz-Preis (2010), Gräf<strong>in</strong> Sonja Gedächtnispreis<br />

<strong>der</strong> Stiftung »S<strong>in</strong>gen mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n« (2012).

272 Anhang<br />

Die Mitautoren<br />

Prof. Dr. med. Bernhard Richter,<br />

staatl. gepr. Sänger KA<br />

Professor für Musikermediz<strong>in</strong> mit Schwerpunkt künstlerische<br />

Stimmbildung am Freiburger Institut für Musikermediz<strong>in</strong><br />

(FIM) – Hochschule für Musik und Universitätskl<strong>in</strong>ikum<br />

Freiburg, Facharzt für HNO und Phoniatrie/<br />

Pädaudiologie, staatlich geprüfter Sänger KA (www.fim.<br />

mh-freiburg.de).<br />

In <strong>der</strong> K<strong>in</strong>dheit musikalische Ausbildung bei den<br />

Stuttgarter Hymnus-Chorknaben sowie im Geigenunterricht.<br />

1984–1992 Mediz<strong>in</strong>studium <strong>in</strong> Freiburg, Basel<br />

und Dubl<strong>in</strong>. Ab 1986 parallel Gesangsstudium an <strong>der</strong><br />

Hochschule für Musik Freiburg, Konzertexamen 1991.<br />

Promotion 1992. Habilitation 2002. Als Sänger zahlreiche<br />

Auftritte <strong>in</strong> Musiktheaterproduktionen.<br />

Am FIM tätig <strong>in</strong> Lehre, Forschung und Patientenbehandlung.<br />

Spezialsprechstunde zur Behandlung von<br />

Patienten mit Stimmproblemen, Schwerpunkt Sänger,<br />

Sprecher und Lehrer.<br />

Forschungsschwerpunkte: Opernbühne als Arbeitsplatz,<br />

Hochgeschw<strong>in</strong>digkeitsglottographie und funktionelle<br />

Bildgebung mittels Kernsp<strong>in</strong>tomographie bei Sängern,<br />

Hören und Gehörschutz bei Orchestermusikern.<br />

Autor, Herausgeber und Mitautor verschiedener Fachbücher:<br />

Lehrbuch MUSIKERMEDIZIN 2011; Monografie DIE<br />

STIMME 2013; LEXIKON DER GESANGSSTIMME 2016.<br />

För<strong>der</strong>preis 2010 <strong>der</strong> Forschungsgeme<strong>in</strong>schaft Deutscher<br />

Hörgeräte-Akustiker für se<strong>in</strong>e Arbeiten zum<br />

Musikergehörschutz; zusammen mit Claudia Spahn<br />

För<strong>der</strong>preis <strong>der</strong> Mediz<strong>in</strong>ischen Fakultät Freiburg für herausragende<br />

Lehre (2009), Karl-Storz-Preis (2010) sowie<br />

Gräf<strong>in</strong> Sonja Gedächtnispreis <strong>der</strong> Stiftung »S<strong>in</strong>gen mit<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>n« (2012).<br />

Alexandra Türk-Espitalier,<br />

MSc, Dipl. mus., Dipl. mus. päd.<br />

Senior Lecturer an <strong>der</strong> Universität für Musik und darstellende<br />

Kunst Wien (mdw), Institut für Musik- und Bewegungserziehung<br />

sowie Musiktherapie<br />

(www.musikundgesundheit.at).<br />

Musikstudium (Querflöte und Klavier) an <strong>der</strong> Hochschule<br />

für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt.<br />

1996 Abschluss als Dipl.-Musiklehrer<strong>in</strong>, 2000 Abschluss<br />

künstlerische Ausbildung. 2001–2004 Ausbildung zur<br />

staatlich geprüften Physiotherapeut<strong>in</strong> an <strong>der</strong> Orthopädischen<br />

Universitätskl<strong>in</strong>ik Stiftung Friedrichsheim <strong>in</strong><br />

Frankfurt. 2010–2013 Physiotherapiestudium (MSc) an<br />

<strong>der</strong> Queen Margaret University Ed<strong>in</strong>burgh.<br />

An <strong>der</strong> mdw tätig <strong>in</strong> Lehre und Forschung. Unterrichtsschwerpunkte:<br />

Bewegungsanalyse am Instrument, Optimierung<br />

von Bewegungsabläufen beim Musizieren,<br />

<strong>Prävention</strong>, Konzeption von Übe- und Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsplänen.<br />

Forschungsschwerpunkte: Atmung und Krafttra<strong>in</strong><strong>in</strong>g bei<br />

Bläsern.<br />

Autor<strong>in</strong> <strong>der</strong> Monografie MUSIKER IN BEWEGUNG. 100 ÜBUN-<br />

GEN MIT UND OHNE INSTRUMENT (2008). Zahlreiche Fachartikel<br />

zum Thema <strong>Musikergesundheit</strong> und Physiotherapie für<br />

Musiker. Vorstandsmitglied <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft<br />

für Musikphysiologie und Musikermediz<strong>in</strong> (DGfMM),<br />

Leiter<strong>in</strong> <strong>der</strong> AG Bewegungssystem <strong>der</strong> DGfMM, Mitglied<br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong> österreichischen und amerikanischen Fachgesellschaft<br />

für Musikphysiologie und Musikermediz<strong>in</strong> (ÖGf-<br />

MM und PAMA). Grün<strong>der</strong><strong>in</strong> und Koord<strong>in</strong>ator<strong>in</strong> des »Netzwerks<br />

<strong>Musikergesundheit</strong> Ostbayern«.

288 Anhang<br />

Abbildungsnachweis<br />

Paul Cliff: II.16<br />

Kor<strong>in</strong>a Kaisershot: I.3, I.7, I.9, I.16a–c, I.17, I.23b, I.24b,<br />

I.25b, I.37, I.41, I.46, I.59, I.60, I.69, I.75, I.76, I.78, II.6,<br />

II.10a–c<br />

Kor<strong>in</strong>a Kaisershot, entnommen aus: Richter, B.: Die<br />

Stimme. <strong>Grundlagen</strong>. Künstlerische <strong>Praxis</strong>. Gesun<strong>der</strong>haltung,<br />

Henschel, Leipzig 2 2014: I.55, I.56, I.58a, I.61,<br />

I.66, I.67 sowie I.70/I.72 (jeweils Klaviatur)<br />

Kor<strong>in</strong>a Kaisershot, entnommen aus: Simmel, L.:<br />

Tanzmediz<strong>in</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong>. Anatomie, <strong>Prävention</strong>, Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gstipps,<br />

Henschel, Leipzig 4 2014: I.1, 1.2, I.4–I.6,<br />

I.14, I.15, I.18–I.22, I.33, I.40, I.42–I.45, I.64, I.65, I.80<br />

Dariya Kurganova: I.53<br />

Bernhard Richter/Freiburger Institut für Musikermediz<strong>in</strong><br />

(FIM) – Hochschule für Musik und Universitätskl<strong>in</strong>ikum<br />

Freiburg: I.57, I.68, I.71, I.73, I.74, I.77, I.87a und b, II.58<br />

Claudia Spahn/Freiburger Institut für Musikermediz<strong>in</strong><br />

(FIM) – Hochschule für Musik und Universitätskl<strong>in</strong>ikum<br />

Freiburg (Fotografien: Jürgen Gocke): I.8, I.10–I.13,<br />

I.23a, I.24a, I.25a, I.26a–I.32, I.34–I.36, I.38a–I.39,<br />

I.47–I.49, I.52a–c, I.54, I.79, I.81–I.84, I.86, II.1–II.5,<br />

II.7–II.9, II.13–II.15, II.17–II.57, III.1a–III.25d sowie S. 271,<br />

272 (l<strong>in</strong>ks)<br />

Alexandra Türk-Espitalier: S. 272 (rechts)<br />

Helga W<strong>in</strong>old, entnommen aus: Spahn, C., Richter,<br />

B., Altenmüller, E. (Hg.): MusikerMediz<strong>in</strong>. Diagnostik,<br />

Therapie und <strong>Prävention</strong> von musikerspezifischen<br />

Erkrankungen, Schattauer, Stuttgart 2011 (S. 32, 33):<br />

I.50, I.51<br />

Die Nutzungsrechte folgen<strong>der</strong> Abbildungen liegen <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

vorliegenden Bearbeitung beim Universitätskl<strong>in</strong>ikum<br />

Freiburg und dem Henschel Verlag: I.58b, I.62a und b,<br />

I.63<br />

Wir danken den Rechte<strong>in</strong>habern für die Bereitstellung<br />

bzw. freundliche Genehmigung zum Abdruck ihrer<br />

Texte, Fotos, Grafiken und Zeichnungen. Nicht <strong>in</strong> allen<br />

Fällen konnten trotz <strong>in</strong>tensiver Recherchebemühungen<br />

die Urheber bzw. <strong>der</strong>en Rechtsnachfolger heute<br />

geschützter Werke ermittelt werden. Der Verlag bittet,<br />

berechtigte Ansprüche mitzuteilen.<br />

Bibliografische H<strong>in</strong>weise zu Zitaten aus weiterführen<strong>der</strong><br />

Literatur s<strong>in</strong>d im Literaturverzeichnis zu f<strong>in</strong>den.