Denkmalpflegepreis 2017

Sonderdruck der Denkmalpflege des Kantons Bern und der Zeitschrift UMBAUEN+RENOVIEREN, Archithema Verlag

Sonderdruck der Denkmalpflege des Kantons Bern und der Zeitschrift UMBAUEN+RENOVIEREN, Archithema Verlag

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Sonderdruck der Denkmalpflege des Kantons Bern und der Zeitschrift umbauen+renovieren, Archithema Verlag<br />

www.be.ch/denkmalpflege und www.umbauen-und-renovieren.ch<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Denkmalpflege des Kantons Bern <strong>2017</strong><br />

Prix spécial<br />

Sauvegarde d’un<br />

témoin du patrimoine<br />

industriel à Péry<br />

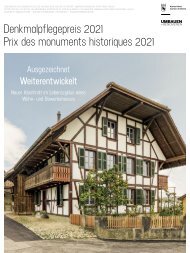

Ausgezeichnet<br />

Die rote Perle am Thunersee<br />

Neue Leuchtkraft für ein Badehaus<br />

der Moderne

Licht, Luft<br />

und Farbe<br />

1<br />

1 Mit dem roten Badehaus<br />

erregte der Thuner<br />

Architekt Jacques Wipf<br />

Aufsehen. Im offenen<br />

Erdgeschoss parkierte<br />

man im Sommer das<br />

Auto, im Winter das Boot.<br />

Mit dem Badehaus für seine Familie setzte der Thuner Architekt Jacques Wipf 1930<br />

auf die neusten Architekturtrends. Seinen Enkeln ist die unverfälschte Erhaltung<br />

dieses Musterbeispiels der Moderne ein Anliegen. Für die nachhaltige Restaurierung<br />

werden sie mit dem <strong>Denkmalpflegepreis</strong> des Kantons Bern ausgezeichnet.<br />

Text: Elisabeth Schneeberger, Fotos: Christian Helmle 2<br />

2 Zum Baden fuhr man<br />

mit dem Boot vom flachen<br />

Ufer weg auf den See und<br />

wärmte sich danach auf<br />

der Terrasse des Badehauses<br />

wieder auf.<br />

2

3<br />

3 Im Inneren überrascht<br />

leuchtendes<br />

Gelb. Der Raum wurde<br />

in Anlehnung an den<br />

originalen Zustand umgestaltet,<br />

die ursprünglich<br />

unbehandelte<br />

Pavatexverkleidung<br />

gestrichen. Ein neuer<br />

Einbauschrank ist frei<br />

in den Raum gestellt.<br />

4 Die originalen Fenster<br />

haben zweifarbige<br />

Rahmen. Sie sind innen<br />

wieder postgelb, aussen<br />

blaugrün gestrichen<br />

und lassen sich ganz<br />

zur Seite klappen.<br />

5 Die Fensterläden<br />

erhielten wieder einen<br />

blaugrünen Ölfarbanstrich.<br />

6 Die Farbanalyse<br />

ergab, dass 1930 für<br />

die Aussenfassaden<br />

und das Treppenhaus<br />

reine Mineralfarbe<br />

verwendet wurde. Im<br />

Treppenhaus wurde<br />

der KEIM-Original-<br />

Farbton Nickeltitangelb<br />

nachgewiesen.<br />

E<br />

in leuchtend rotes, flach gedecktes Badehaus<br />

auf Stelzen: Mit dem avantgardistischen<br />

Bau von 1930 erregte der bekannte<br />

Architekt Jacques Wipf in seiner<br />

Heimatstadt Thun Aufsehen. Seine beiden Enkel<br />

haben der «Miniatur» im Stil des Neuen<br />

Bauens 2016 ihre Leuchtkraft zurückgegeben.<br />

«Es ist für mich ein Erlebnis, durch das gelbe<br />

Treppenhaus nach oben zu steigen und an<br />

den gelben Fensterrahmen, den blaugrünen<br />

Fensterläden und dem roten Mauerwerk vorbei<br />

ins Grüne zu blicken», sagt der Bauherr<br />

Dominik Müller, «und ich bin ein wenig stolz,<br />

ein direkt von der Architektur Le Corbusiers<br />

inspiriertes Gebäude zu besitzen.»<br />

Radikal einfach<br />

«So radikal konnte mein Grossvater sonst wohl<br />

kaum bauen», vermutet Dominik Müllers Bruder<br />

Christoph. Wipfs Heimatstil-Wohnhäuser<br />

in Thun oder das Grimsel Hospiz sprechen eine<br />

andere Architektursprache als das rote Haus.<br />

Dieses mutet im Werk des Architekten wie ein<br />

Vorreiter des von Wipf mitgestalteten Thuner<br />

Strandbades an, das zu den bedeutendsten Beispielen<br />

des Neuen Bauens im Berner Oberland<br />

gehört. Geradezu lehrbuchhaft präsentiert<br />

das Badehaus die damaligen Architekturtrends:<br />

die Devise «Licht, Luft und Sonne»,<br />

Le Corbusiers Architekturprinzipien des «Hauses<br />

auf Stützen» und der Nutzung des Flachdachs<br />

als Terrasse, die intensive Farbigkeit.<br />

Die einfache, funktionale Einrichtung des<br />

Gebäudes bot den Wipfs ursprünglich wenig<br />

Komfort für ihren sonntäglichen Familien- und<br />

Badeausflug. Der Kaffee wurde draussen<br />

4 5<br />

« Es ist für mich ein Erlebnis, durch das<br />

gelbe Treppenhaus nach oben zu steigen. »<br />

Dominik Müller, Bauherr<br />

6<br />

4<br />

5

7<br />

8 9<br />

« Es braucht Diskussionen und spezialisiertes Knowhow,<br />

um passende Lösungen zu entwickeln. »<br />

Christoph Müller, Bauherr<br />

10<br />

auf dem Rasen getrunken, auf den Terrassen<br />

wärmte man sich nach dem Seebad auf. Im<br />

freien Erdgeschoss stellte man im Sommer das<br />

Auto, im Winter das Boot unter.<br />

Der Vater der heutigen Eigentümer, der in<br />

der Region ebenfalls hoch geschätzte Architekt<br />

Karl Müller-Wipf, erweiterte das Badehaus 1954<br />

zum Sommer-Ferienhaus. Der Anbau mit versetzten<br />

Pultdächern und Panoramafenster zum<br />

See ist ein charakteristisches Werk der 1950er-<br />

Jahre: unspektakulär, aber bis ins Detail sorgfältig<br />

durchkomponiert sowie respektvoll und<br />

diskret hinter das Badehaus zurückversetzt.<br />

Wertschätzung über Generationen<br />

Mit grosser Wertschätzung widmet sich auch<br />

die dritte Besitzergeneration dem Seehaus.<br />

Für die Bauherren steht die originale Substanz,<br />

die auch ihre Erinnerungen materialisiert,<br />

an oberster Stelle. Sie liessen sich deshalb<br />

erst einmal Zeit. «Ich bin froh, dass wir<br />

gewartet haben. Früher hätten wir vielleicht<br />

nicht die geeigneten Materialien verwendet»,<br />

sagt Christoph Müller. «Aus allen Möglichkeiten<br />

hat sich während des Planungsprozesses<br />

die überzeugendste Lösung herauskristallisiert»,<br />

erklärt Fabian Schwarz, Bauberater der<br />

Denkmalpflege. «Die Bauherren haben den<br />

Wert des Gebäudes erkannt und es schliesslich<br />

mit wenigen, präzise abgestimmten Massnahmen<br />

instand gesetzt. Auf umfassende Eingriffe<br />

zu verzichten, braucht oftmals mehr Mut,<br />

als in Erneuerungen zu investieren.»<br />

Kristallines Leuchten statt neuer Glanz<br />

Eine Farbuntersuchung lieferte den bemerkenswerten<br />

Befund, dass das Badehaus über den originalen<br />

Mineralfarbanstrich verfügte. Für die<br />

Restaurierung wollten die Bauherren dieselbe<br />

farb- und alterungsbeständige Farbtechnik verwenden.<br />

Es widerstrebte ihnen jedoch, das Haus<br />

«in neuem Glanz» erstrahlen zu lassen.<br />

7 Ein lasierender Anstrich gab der<br />

Fassade das materialtypische «kristalline<br />

Leuchten» zurück – die Bearbeitungs- und<br />

Altersspuren blieben erhalten.<br />

8 Karl Müller-Wipf erweiterte das<br />

Badehaus 1954 um einen Wohnraum mit<br />

Kochgelegenheit, ein charakteristisches,<br />

bis ins Detail durchgestaltetes Werk der<br />

1950er-Jahre. Die Ausstattung blieb samt<br />

Möblierung original erhalten.<br />

9 Das Panoramafenster leitet den Blick auf<br />

den See. Die Vorhänge von 1954 werden<br />

brüchig: Christoph Müllers nächstes<br />

Projekt ist die Suche nach einem Stoff, der<br />

demjenigen möglichst nahe kommt, den er<br />

als 6-Jähriger mitauswählen durfte.<br />

10 Mit seinem Anbau, der sich dem rauen<br />

Charme des roten Betonkubus unterordnet,<br />

zeigte Karl Müller-Wipf 1954 Respekt<br />

vor dem Bestand – genau wie seine Nachfahren<br />

bei der Restaurierung des Baus.<br />

6<br />

7

« Auf umfassende Eingriffe zu<br />

verzichten, braucht oftmals<br />

mehr Mut, als in Erneuerungen<br />

zu investieren. »<br />

Fabian Schwarz, Bauberater der Denkmalpflege<br />

Kontaktadressen<br />

Planung und Ausführung<br />

Christoph Müller<br />

Dipl. Architekt ETH SIA<br />

Pfaffenbühlweg 46A<br />

3604 Thun<br />

T 033 335 58 48<br />

www.mume.ch<br />

ch.mueller@mume.ch<br />

Bauberatung Denkmalpflege<br />

Fabian Schwarz<br />

Denkmalpflege des Kantons Bern<br />

Schwarztorstrasse 31, Postfach<br />

3001 Bern<br />

T 031 633 40 30<br />

www.be.ch/denkmalpflege<br />

Küche<br />

Garderobe<br />

WC<br />

Aufenthaltsraum<br />

Farbuntersuchung<br />

Beate Dobrusskin, Gertrud Fehringer, Ueli Fritz<br />

Fritz & Fehringer Restauratoren<br />

Innere Schachenstrasse 1<br />

3315 Bätterkinden<br />

T 032 665 32 78<br />

gertrud.fehringer@web.de<br />

11<br />

Idealerweise ermöglicht die Mineralfarbe<br />

einen lasierenden Anstrich. So erhielt die Fassade<br />

das materialtypische «kristalline Leuchten»<br />

zurück; die ursprünglichen Bearbeitungsund<br />

die Altersspuren bis hin zur Markierung<br />

des Hochwasser-Pegelstandes von 2005 bleiben<br />

aber ablesbar.<br />

Dieses Resultat ist dem handwerklichen<br />

Geschick der Malerin und einer intensiven<br />

Teamarbeit zu verdanken: Christoph Müller,<br />

selbst ein erfahrener Architekt, plante die einzelnen<br />

Schritte gemeinsam mit dem Restaurator<br />

und dem Farbberater, den Handwerkern<br />

und dem Bauberater der Denkmalpflege. «Es<br />

braucht Diskussionen und spezialisiertes<br />

Know-how, um die passende Lösung zu entwickeln»,<br />

ist er überzeugt.<br />

Die Terrassengeländer und Fensterläden<br />

erhielten wieder einen blaugrünen Ölfarbanstrich.<br />

Im Inneren des Badehauses überrascht<br />

leuchtendes Gelb. Der Raum wurde in Anlehnung<br />

an den originalen Zustand umgestaltet.<br />

Der Riemenboden aus der Bauzeit wurde abgeschliffen,<br />

die ursprünglich unbehandelte Pavatexverkleidung,<br />

die teilweise ersetzt werden<br />

musste, wurde gestrichen. Ein neuer Einbauschrank<br />

ist frei in den Raum gestellt.<br />

Die Dächer beider Gebäudeteile wurden<br />

instand gesetzt. Im Wohnraum von 1954 blieb<br />

die originale Ausstattung unverändert.<br />

Sommerhaus mit Stil<br />

Das Seehaus bleibt ein Sommerhaus. Die Bauherren<br />

verzichteten auf eine technische Aufrüstung;<br />

die unverfälschte Architektur ist ihnen<br />

mehr wert als zusätzlicher Komfort.<br />

«Schon wenige Eingriffe würden reichen, um<br />

solch ein Gebäude zu verunstalten», sagt der<br />

Architekt. Mit der gleichen Sorgfalt, die sie<br />

für die Architektur aufbringen, bewahren die<br />

Brüder Müller auch das Firmenarchiv von vier<br />

Architektengenerationen – eine kostbare<br />

Quelle für das Verständnis der neueren gebauten<br />

Geschichte der Stadt Thun.<br />

11 Ein grosser Kamin<br />

prägt den Innenraum<br />

und betont die Senkrechte,<br />

während das<br />

Panorama-Fensterband<br />

zum See hin und die<br />

Oblichter einen horizontalen<br />

Akzent setzen.<br />

12 Das Badehaus von<br />

1930 ist zur Sonne hin<br />

ausgerichtet und vom<br />

See abgewandt. Im Anbau<br />

von 1954 hingegen<br />

spielt das Seepanorama<br />

die Hauptrolle.<br />

Stube<br />

Obergeschoss<br />

Unterstand<br />

Erdgeschoss<br />

N<br />

0 4<br />

12<br />

Restaurator<br />

Roger Tinguely<br />

Hohgantweg 1c<br />

3612 Steffisburg<br />

T 033 438 80 75<br />

www.artinguely.ch<br />

Farbberatung KEIM<br />

Rolf Spielmann<br />

KEIMFARBEN AG<br />

Wiesgasse 1, 9444 Diepoldsau<br />

T 071 737 70 10<br />

www.keim.ch<br />

Malerarbeiten<br />

Janick Dähler, Andrea Müller<br />

Dähler AG, Die Maler & Gipser<br />

Gurnigelweg 18, 3612 Steffisburg<br />

T 033 437 63 76<br />

info@daehler-thun.ch<br />

Schreinerarbeiten<br />

Erich Liechti<br />

Steghalten 22<br />

3633 Amsoldingen<br />

T 033 341 12 74<br />

erich.liechti@bluewin.ch<br />

Fritz Linder<br />

Schorenstrasse 46<br />

3645 Gwatt (Thun)<br />

T 033 336 48 48<br />

fritz_linder@sunrise.ch<br />

8<br />

9

Links Jacques Wipf und Edgar<br />

Schweizer: Strandbad Thun von<br />

1932/33. Foto 1933 (Fotograf:<br />

H.G. Keller. Stadtarchiv Thun).<br />

Rechts Jacques Wipf: Grimsel<br />

Hospiz, Guttannen. Studie mit kubischen<br />

Eckrisaliten, Kohlezeichnung<br />

auf Transparentpapier, 1929<br />

(Archiv Müller-Wipf, Thun).<br />

Mineralfarbe<br />

in der Praxis<br />

Der Malermeister Janick Dähler und seine<br />

Mitarbeiterin Andrea Müller plädieren für die<br />

häufigere Verwendung der umweltfreund -<br />

lichen Mineralfarbe an historischen Gebäuden<br />

und an Neubauten. Eine genaue Material analyse<br />

und die frühzeitige Kommunikation sind ihre<br />

Schlüssel zum Erfolg.<br />

Respekt vor dem<br />

Bestand als Familientradition<br />

Jacques Wipf und Karl Müller-Wipf haben das Bild Thuns im<br />

20. Jahrhundert mit ihren Bauten massgeblich mitgeprägt. Gründer des<br />

Architekturbüros Wipf war im Jahr 1896 Johann Jakob Wipf.<br />

j<br />

ohann Jakob Wipf (1856–1931) war als<br />

Architekt einige Jahre in Frankreich<br />

tätig, bevor er 1892 nach Thun kam<br />

und sich dort selbstständig machte.<br />

1921 übernahm Jacques Wipf das väterliche<br />

Büro. Nach seinem frühen Tod 1947 ging das<br />

Büro schliesslich in die Hände des Schwiegersohns<br />

Karl Müller-Wipf über.<br />

Jacques Wipf (1888–1947) diplomierte am<br />

Technikum Burgdorf und studierte danach in<br />

Stuttgart an der Hochschule für Technik. 1913<br />

trat er ins Architekturbüro von Walter Bösiger<br />

in Bern ein. Als selbstständiger Architekt in<br />

Thun ist sein breit gefächertes Werk stilistisch<br />

dem Heimatstil und der gemässigten Mo derne<br />

zuzuordnen. Seine Wohn- und Geschäftshäuser<br />

sind in Material und Form stets eingegliedert<br />

ins städtische Gefüge oder in die umgebende<br />

Landschaft. Ab 1925 realisierte Jacques<br />

Wipf in mehreren Etappen die meisten Kraftwerkbauten<br />

der Kraftwerke Oberhasli und<br />

wurde Hausarchitekt des Betriebs. Als fortschrittlicher<br />

Architekt wusste er auch die<br />

Grundsätze des Neuen Bauens geschickt anzuwenden.<br />

Mit seinem eigenen Badehaus und<br />

dem Thuner Strandbad entwarf er 1930 bis<br />

1932 zwei kompromisslos moderne Licht-Luft-<br />

Sonne-Bauten, die zu den wichtigen Beispielen<br />

dieser Bauauffassung im Berner Oberland<br />

gehören.<br />

Karl Müller-Wipf (1909–2010) erzielte schon<br />

früh bedeutende Wettbewerbserfolge. Nach der<br />

Übernahme des Architekturbüros seines<br />

Schwiegervaters führte er bis 1960 parallel dazu<br />

sein eigenes Büro in Bern weiter. Die Markuskirche<br />

in Bern, die Gewerbeschule in Solothurn<br />

oder die Sekundarschule Länggasse in Thun<br />

sind bedeutende Vertreter der gemässigt modernen<br />

Architektur der frühen Nachkriegsjahre.<br />

Dem Seehaus seines Schwiegervaters fügte<br />

er 1954 einen Wohnraum mit Kochgelegenheit<br />

an, ein geducktes Volumen, das sich dem rauen<br />

Karl Müller-Wipf: Mädchensekundarschule<br />

Thun, Länggasse, 1952–1954.<br />

Foto 1954 (Fotograf: Samuel Gassner.<br />

Stadtarchiv Thun).<br />

Charme des roten Betonbaus unterordnet, ohne<br />

seine eigene Handschrift zu verleugnen, und<br />

zeigte damit – wie später seine Nachfahren bei<br />

der Restaurierung des Seehauses – Respekt vor<br />

dem Bestand.<br />

Text: Daniel Wolf<br />

Foto: Ivo Dähler<br />

S<br />

ie haben bei der Fassadenrestaurierung<br />

des Seehauses Mineralfarbe<br />

eingesetzt. Was sind die wichtigsten<br />

Eigenschaften des Materials?<br />

JANICK DÄHLER: Silikat- beziehungsweise<br />

Mineralfarbe ist sehr nachhaltig. Der Anstrich<br />

bleibt jahrzehntelang schön und ist lange renovationsfähig.<br />

Er ist dampfdurchlässig, was sich<br />

auf den Feuchtigkeitshaushalt eines Gebäudes<br />

günstig auswirkt. Die etwas höheren Kosten<br />

werden durch die Dauerhaftigkeit wettgemacht.<br />

Wo setzen Sie Mineralfarbe ein?<br />

JD: Sooft es der Untergrund zulässt. Decken<br />

im Innenbereich streichen wir meist mit Mineralfarbe.<br />

Auch für Fassaden verwenden wir<br />

die Farbe häufig. Bei historischen Bauten ist<br />

dies naheliegend, aber auch bei Neubauten wäre<br />

es sinnvoll, die Aussenschichten nachhaltig aufzubauen<br />

und Mineralfarbe einzusetzen.<br />

Welche Schwierigkeiten bietet die reine<br />

Silikatfarbe in der Anwendung?<br />

JD: Die Farbe setzt einen rein mineralischen<br />

Untergrund voraus. Leider ist fast die Hälfte<br />

der Objekte, mit denen wir uns auseinandersetzen<br />

und die eigentlich einen mineralischen<br />

Verputz hätten, zwischen 1970 und 2000 mit<br />

Dispersions- oder Silikonharzfarbe überstrichen<br />

worden. Das verhindert die Behandlung<br />

mit Mineralfarbe.<br />

Wie eignet man sich die Kenntnisse an?<br />

JD: In der Theorie lernt man den Umgang mit<br />

dieser Maltechnik an der Berufsschule, in der<br />

Praxis im Handwerksbetrieb. Bezüglich Anwendung<br />

ist reine Silikatfarbe unproblematisch,<br />

etwas Fingerspitzengefühl ist bei der Mischung<br />

der Farbe und bei der Vorbereitung des<br />

Untergrunds notwendig. Bei Unsicherheiten<br />

haben wir die Möglichkeit, auf die Beratung<br />

der Hersteller zurückzugreifen.<br />

ANDREA MÜLLER: Die grosse Herausforderung<br />

beim Seehaus war sicher die lasierende<br />

Technik, sie ist schwieriger als ein deckender<br />

Anstrich. Eine solche Herausforderung anzunehmen,<br />

gehört aber zu meinem Berufsstolz.<br />

Wie sind Sie beim Seehaus vorgegangen?<br />

JD: Die Untersuchung des originalen Mineralfarbanstrichs<br />

ergab, dass dieser exakt mit dem<br />

reinen Farbton Nr. 9010 der Keim-Farbpalette,<br />

dem Klassiker unter den Mineralfarben, übereinstimmt.<br />

Es war daher naheliegend, für die<br />

Restaurierung diesen Farbton zu verwenden.<br />

AM: Der alte Anstrich war unterschiedlich<br />

stark verwittert. Er wurde gereinigt und ge-<br />

flickt, dann passten wir die Flickstellen dem<br />

bestehenden Anstrich an. Die Grundierung<br />

wurde mit zwei Schichten Lasur überzogen,<br />

die mit der Bürste aufgetragen wurden. Dafür<br />

haben wir jeweils Musterflächen hergestellt.<br />

Was empfehlen Sie einer Bauherrschaft,<br />

die ein historisches Gebäude besitzt?<br />

JD: Das Gespräch ist wichtig, und zwar bereits<br />

zu Beginn der Planung. Wenn sich die Bauherrschaft<br />

mit den Malern, der Bauberatung der<br />

Denkmalpflege und dem Restaurator zusammensetzt,<br />

hat sie eine ideale Basis, um mögliche<br />

Wege für die Restaurierung herauszufinden.<br />

Der Restaurator kann die originale<br />

Farbgebung und die Beschaffenheit des Untergrundes<br />

ermitteln. Wenn möglich wählt man<br />

die gleichen Materialien wie für die Erbauung<br />

des Gebäudes. Interview: Elisabeth Schneeberger<br />

Das Geheimnis hinter dem «kristallinen Leuchten»<br />

Basis der Silikatfarbe, der sogenannten Mineralfarbe, ist Quarz. Das Mineral wird zusammen<br />

mit Pottasche (Kaliumcarbonat) bei hohen Temperaturen zu Kaliwasserglas<br />

geschmolzen, dem Bindemittel der Silikatfarbe. Reine Silikatfarbe besteht aus den zwei<br />

Komponenten Pigment und Kaliwasserglas. Mineralfarbe benötigt einen mineralischen<br />

Untergrund (bspw. Kalkverputz, Beton). Beim Abbinden reagiert Kaliwasserglas chemisch<br />

mit dem Kalk des Untergrundes und mit den Pigmenten. Dies wird als Verkieselung<br />

bezeichnet. Die stabile Verbindung mit dem Untergrund macht den Mineralfarbanstrich<br />

ausserordentlich dauerhaft und lichtbeständig. Die direkte Lichtreflexion<br />

auf den Pigmenten lässt die Farben brillant wirken und verleiht ihnen das sogenannte<br />

kristalline Leuchten. Die Silikattechnik wurde im 19. Jahrhundert von Adolf Wilhelm<br />

Keim entwickelt. Als Alternative zur traditionellen Kalktünche ermöglichte sie leuchtend<br />

bunte Fassadenanstriche. Die Farbe wurde zu einem Thema in der Architektur;<br />

1919 propagierte der Deutsche Werkbund in seinem «Aufruf zum farbigen Bauen» die<br />

Farbe als «Ausdruck von Lebensfreude».<br />

10 <strong>Denkmalpflegepreis</strong> · <strong>2017</strong><br />

11

prix spécial <strong>2017</strong><br />

Sauvegarde d’un<br />

bâtiment industriel<br />

Le Prix spécial <strong>2017</strong> est attribué aux responsables de la sauvegarde<br />

de l’ancienne fabrique de pâte à papier à Péry-Rondchâtel pour leur travail<br />

exemplaire de réflexion sur l’exploitation et la restauration du site.<br />

Texte : René Koelliker, Photos: Jacques Bélat<br />

1 La restauration du bâtiment lui a<br />

redonné son aspect d’origine. Les éléments<br />

perturbants ont été évacués.<br />

1

L’<br />

ancienne fabrique de pâte à papier,<br />

construite en 1882, est un important<br />

témoin de l’histoire de l’exploitation<br />

industrielle de La Suze. Fondé le 17 février<br />

1865, l’ancien groupe de l’industrie du papier,<br />

avec siège à Biberist, fait bâtir une fabrique<br />

de pâte à bois à Rondchâtel. Cet édifice conserve<br />

son toit à la Mansart. Il est complété d’une tour<br />

carrée et présente des façades partiellement<br />

rythmées de pilastres peints. Le bâtiment est<br />

considérablement agrandi en 1910, puis connaîtra<br />

des transformations moins heureuses les<br />

années suivantes.<br />

En 2002, la production cesse et les installations<br />

sont enlevées. Les turbines hydrauliques<br />

sont modifiées pour produire de l’électricité. En<br />

2008 est présenté un nouveau projet d’installation<br />

électrique, plus performante et reprenant le<br />

droit d’eau de l’ancienne usine. Au mois de mars<br />

2011, la nouvelle concession est octroyée à condition<br />

d’élaborer un plan garantissant la pérennité<br />

des monuments historiques. Le projet prévoit<br />

de continuer à produire de l’électricité avec l’eau<br />

d’une source auparavant inexploitée. Aujourd’hui,<br />

l’eau actionne deux turbines qui servaient jadis<br />

au déchiquetage du bois. Cette «nouvelle» affectation<br />

a permis de donner l’impulsion nécessaire<br />

à la restauration de l’enveloppe des bâtiments<br />

anciens, réalisée entre 2013 et 2015.<br />

La restauration de l’enveloppe<br />

Pour restaurer les bâtiments de 1882 et 1910, il<br />

a d’abord fallu démolir les nombreux éléments<br />

ajoutés au cours du XX e siècle, par exemple le<br />

monte-charge, des constructions annexes ou<br />

des tuyauteries. Dans un second temps, la remise<br />

en état des façades et des crépis existants<br />

et la reconstitution des éléments décoratifs par<br />

l’emploi de coloris originaux ont permis de redonner<br />

la structure primitive. Pour respecter<br />

les traces laissées par l’histoire, les parties endommagées<br />

par les adjonctions ont été laissées<br />

en l’état, comme les murs de béton en façade.<br />

Les imposantes toitures, en partie à la Mansart,<br />

sur les deux bâtiments, les lucarnes et les<br />

éléments endommagés de la charpente ont été<br />

remplacés ou restaurés avec soin. À l’intérieur,<br />

aucun programme de restauration n’a été entrepris<br />

pour l’instant.<br />

Sauvegarde du patrimoine industriel<br />

Le Prix spécial de la Commission d’experts<br />

pour la protection du patrimoine du canton de<br />

Berne est attribué aux responsables de la sauvegarde<br />

de l’ancienne fabrique de pâte à papier,<br />

donc à l’entreprise Ciments Vigier SA et à<br />

M. Fritz Schwarz, chef du projet masterplan.<br />

Avec leur engagement hors de l’ordinaire, ils<br />

ont assuré la sauvegarde de cet édifice industriel<br />

isolé dans la gorge de la Suze, sa restauration<br />

et son exploitation. La réalisation confirme<br />

que chaque réussite dans le domaine de la sauvegarde<br />

d’un patrimoine historique dépend de<br />

personnes particulièrement engagées.<br />

C’est le travail d’équipe qui a convaincu le<br />

jury. Et en premier lieu la société Ciments<br />

Vigier SA qui, après avoir été obligée de garantir<br />

la pérennité de l’ancienne fabrique de pâte<br />

à papier, s’est engagée dans la restauration de<br />

l’extérieur du grand complexe: toiture, façades,<br />

fenêtres. Le soin qu’elle y a mis est une preuve<br />

de la responsabilité qu’elle assume envers le<br />

patrimoine architectural, adoptant ainsi une<br />

attitude devenue rare parmi les grandes entreprises<br />

privées.<br />

Cette enveloppe, remise en des conditions<br />

impeccables, contient une structure intérieure<br />

avec des témoins importants de son passé industriel.<br />

Olivier Burri, conseiller technique du<br />

Service cantonal des monuments historiques,<br />

s’est chargé d’organiser la mise en œuvre de<br />

l’opération selon les principes suisses pour la<br />

conservation du patrimoine architectural.<br />

C’est grâce à Fritz Schwarz que la vie active<br />

n’a pas disparu de ce lieu. Il connaît les vieilles<br />

machines, est capable de les faire tourner, règle<br />

les conditions d’utilisation de l’eau de source et<br />

continue à produire de l’électricité.<br />

2 Les nouvelles fenêtres du rez-de-chaussée<br />

essayent de donner une réponse de qua lité à<br />

celles conservées au premier étage.<br />

3 Une grande partie des fenêtres en fonte<br />

ont été conservées. Les rigoles et baquets<br />

pour récupérer l’eau de condensation sont<br />

également encore en place.<br />

Adresses<br />

de contact<br />

Maître d’ouvrage<br />

Ciments Vigier SA<br />

Thierry Gagnebin, directeur<br />

finances et administration<br />

Zone industrielle Rondchâtel<br />

2603 Péry<br />

T 032 485 03 00<br />

www.vigier-ciment.ch<br />

Planification (plan directeur)<br />

Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH<br />

Fritz Schwarz, directeur<br />

Rondchâtel 237<br />

2603 Péry<br />

T 034 445 80 80<br />

Direction des travaux<br />

Landwirtschaftliches Bau- und<br />

Architekturbüro LBA<br />

Hanspeter Reusser, architecte ETS<br />

responsable du bureau régional<br />

Heiligenschwendi<br />

Beim Schulhaus 196<br />

3625 Heiligenschwendi<br />

T 033 243 27 02<br />

www.lba.ch<br />

Restauration<br />

Alain Fretz, restaurateur HFG<br />

Rue du Monnet 3<br />

2603 Péry<br />

T 078 649 44 10<br />

alain.fretz@bluewin.ch<br />

Maître d’œuvre<br />

Genossenschaft für leistungsorientiertes<br />

Bauen (GLB)<br />

Paul Blaser<br />

siège de l’entreprise, Seeland<br />

Grenzstrasse 25<br />

3250 Lyss<br />

T 032 387 41 41<br />

www.glb.ch<br />

Couverture et ferblanterie<br />

Bedachungen Wyss<br />

Andreas Wyss<br />

Finkfeld 7, 3400 Berthoud<br />

T 034 422 86 47<br />

www.wyssdach.ch<br />

2<br />

3<br />

Prix spécial <strong>2017</strong><br />

Commission d’experts pour la protection du patrimoine<br />

En <strong>2017</strong>, le Prix spécial de la Commission d’experts pour la protection du patrimoine est décerné<br />

pour la quatrième fois. Contrairement au Prix des monuments historiques qui est décerné pour<br />

un monument historique affecté à un usage ordinaire, le Prix spécial récompense la restauration<br />

soigneuse d’un bâtiment hors du commun, avec toutes les mesures que cela implique, le choix d’une<br />

solution remarquable ou l’action personnelle particulièrement méritoire du maître de l’ouvrage.<br />

Tous les types de constructions entrent en considération: églises, châteaux, auberges, maisons d’habitation,<br />

villas, bâtiments artisanaux et même des barrages. La Commission d’experts pour la protection<br />

du patrimoine, en tant que jury externe, désigne le lauréat du Prix spécial, apportant ainsi,<br />

ce qui est important, un regard extérieur. Les éléments décisifs sont d’une part les critères généralement<br />

reconnus, comme la qualité de la restauration, et d’autre part le choix de solutions particulièrement<br />

novatrices ou durables.<br />

Le Prix des monuments historiques et le Prix spécial ont tous deux pour but de faire connaître<br />

à un large public le travail du Service des monuments historiques et de favoriser les échanges avec<br />

les partenaires. Les deux donnent une idée de la richesse culturelle du canton de Berne, du Jura à<br />

l’Oberland, et du travail accompli dans la conservation du patrimoine, notamment par les propriétaires,<br />

les architectes et les maîtres d’état, en collaboration avec les services spécialisés.<br />

15

Denkmalpflege des Kantons Bern<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong> <strong>2017</strong><br />

Die Denkmalpflege des Kantons Bern zeichnet mit ihrem Anerkennungspreis eine Bauherrschaft<br />

aus, die ein Baudenkmal mit Alltagsnutzung in Zusammenarbeit mit der Fachstelle sorgfältig<br />

restauriert und weiterentwickelt hat. Auch weniger beachtete Gebäude rücken in den Fokus:<br />

Diese – auf den ersten Blick – unspektakulären Bauten sind aus architektonischer,<br />

geschichtlicher oder technischer Sicht oftmals sehr interessant und prägen die Identität<br />

unserer Dörfer und Städte genauso stark wie Herrschaftsbauten oder Kirchen, in deren Schatten<br />

sie meist stehen. Der <strong>Denkmalpflegepreis</strong> würdigt sowohl den respektvollen Umgang mit<br />

dem Baudenkmal als auch innovative Lösungen. Zu den Kriterien gehören die Qualität der Restaurierung,<br />

die Sorgfalt in der Ausführung und die ökologische Nachhaltigkeit der Massnahmen.<br />

Im Vordergrund steht die Werterhaltung, nicht die Wertvermehrung. Mit einem angemessenen<br />

Budget soll Wohn- oder Nutzungsqualität erhalten, optimiert oder geschaffen werden.<br />

Erziehungsdirektion des Kantons Bern<br />

Amt für Kultur/Denkmalpflege<br />

Direction de l’instruction publique du canton de Berne<br />

Office de la culture/Service des monuments historiques<br />

www.be.ch/denkmalpflege<br />

www.be.ch/monuments-historiques<br />

Die Denkmalpflege des Kantons Bern bedankt sich herzlich bei<br />

Christoph und Dominik Müller, den Fotografen Christian Helmle und<br />

Jacques Bélat sowie bei der Redaktorin Silvia Steidinger.<br />

Das Schweizer Magazin für Modernisierung<br />

erscheint sechsmal pro Jahr.<br />

Umbauen+Renovieren bietet Ihnen anschauliche<br />

Reports aus den Bereichen<br />

Umbau und Sanierung, Werterhaltung<br />

und Renovation sowie Umnutzung und<br />

Ausstattung. Dazu praktisches Wissen<br />

über Ausbau, Haustechnik, Baubiologie<br />

und Gestaltungsfragen vom Grundriss<br />

bis zur Farbe, von der Küche bis zum<br />

Badezimmer. Jede Ausgabe steht unter<br />

einem thema tischen Fokus, was die präsentierten<br />

Objekte für den Leser vergleichbar<br />

macht.<br />

www.umbauen-und-renovieren.ch<br />

www.archithema.ch<br />

2010<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Umnutzung und<br />

Restaurierung des<br />

Schulhauses Mauss in<br />

Mühleberg<br />

2011<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Aussenrestaurierung<br />

eines Wohnhauses in<br />

Hünibach bei Thun<br />

2012<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Innenumbau eines<br />

Reihenhauses in Wabern<br />

2013<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Innenrestaurierung eines<br />

Bauernhauses in<br />

Cortébert<br />

Impressum<br />

Herausgeber: Archithema Verlag AG<br />

Rieterstrasse 35<br />

8002 Zürich, T 044 204 18 18<br />

www.archithema.ch<br />

Denkmalpflege des Kantons Bern<br />

Schwarztorstrasse 31<br />

Postfach, 3001 Bern<br />

T 031 633 40 30<br />

www.be.ch/denkmalpflege<br />

Verleger: Emil M. Bisig<br />

emil.bisig@archithema.ch<br />

Chefredaktion: Britta Limper<br />

britta.limper@archithema.ch<br />

Redaktion: Silvia Steidinger<br />

silvia.steidinger@archithema.ch<br />

Grafik: Lars Hellman<br />

lars.hellman@archithema.ch<br />

Bildtechnik: Thomas Ulrich<br />

thomas.ulrich@archithema.ch<br />

Druck: AVD Goldach<br />

Sulzstrasse 12, 9403 Goldach<br />

2014<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Sanfte Sanierung eines<br />

Wohnhauses in Muri<br />

bei Bern<br />

2015<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Grosses Engagement und<br />

neue Nutzungen für eine<br />

Mühle bei Bern<br />

2016<br />

<strong>Denkmalpflegepreis</strong><br />

Sorgfältige Restaurierung<br />

eines Doppelhauses<br />

in Biel-Bienne<br />

© <strong>2017</strong> Archithema Verlag AG<br />

Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist<br />

nur mit Erlaubnis des Verlages, der<br />

Redaktion und der Denkmalpflege des<br />

Kantons Bern gestattet.<br />

16