Psychosoziale Medizin Seele â Körper â Umwelt

Psychosoziale Medizin Seele â Körper â Umwelt

Psychosoziale Medizin Seele â Körper â Umwelt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

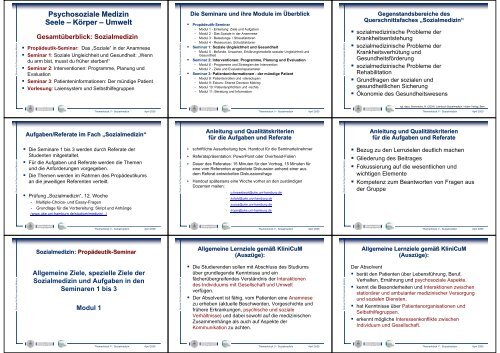

123Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong><strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong><strong>Seele</strong> – Körper – <strong>Umwelt</strong>Gesamtüberblick: Sozialmedizin• Propädeutik-Seminar: Das „Soziale“ in der Anamnese• Seminar 1: Soziale Ungleichheit und Gesundheit: „Wenndu arm bist, musst du früher sterben!“• Seminar 2: Interventionen: Programme, Planung undEvaluation• Seminar 3: Patienteninformationen: Der mündige Patient• Vorlesung: Laiensystem und SelbsthilfegruppenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Die Seminare und ihre Module im Überblick• Propädeutik-Seminar- Modul 1 - Einleitung: Ziele und Aufgaben- Modul 2 - Das Soziale in der Anamnese- Modul 3 - Belastungs- / Stressfaktoren- Modul 4 - Ressourcen, Schutzfaktoren• Seminar 1: Soziale Ungleichheit und Gesundheit- Modul 5 - Befunde, Ursachen, Erklärungsmodelle sozialer Ungleichheit undGesundheit• Seminar 2: Interventionen: Programme, Planung und Evaluation- Modul 6 - Programme und Strategien der Intervention- Modul 7 - Ziele und Evaluationsparameter• Seminar 3: Patienteninformationen - der mündige Patient- Modul 8: Patientenrollen und -stereotypen- Modul 9: Exkurs: Shared Decision Making- Modul 10: Patientenpflichten und -rechte- Modul 11: Beratung und InformationZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Gegenstandsbereiche desQuerschnittsfaches „Sozialmedizin“• sozialmedizinische Probleme derKrankheitsentstehung• sozialmedizinische Probleme derKrankheitsverhütung undGesundheitsförderung• sozialmedizinische Probleme derRehabilitation• Grundfragen der sozialen undgesundheitlichen Sicherung• Ökonomie des Gesundheitswesensvgl. dazu: Brennecke, R. (2004): Lehrbuch Sozialmedizin. Huber-Verlag. Bern.Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005456Aufgaben/Referate im Fach „Sozialmedizin“Anleitung und Qualitätskriterienfür die Aufgaben und ReferateAnleitung und Qualitätskriterienfür die Aufgaben und ReferateZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Die Seminare 1 bis 3 werden durch Referate derStudenten mitgestaltet.• Für die Aufgaben und Referate werden die Themenund die Anforderungen vorgegeben.• Die Themen werden im Rahmen des Propädeutikumsan die jeweiligen Referenten verteilt.• Prüfung „Sozialmedizin“, 12. Woche- Multiple-Choice- und Essay-Fragen- Grundlage für die Vorbereitung: Skript und Anhänge(www.uke.uni-hamburg.de/studium/medizin/...)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• schriftliche Ausarbeitung bzw. Handout für die Seminarteilnehmer• Referatspräsentation: PowerPoint oder Overhead-Folien• Dauer des Referates: 15 Minuten für den Vortrag, 15 Minuten füreine vom Referenten angeleitete Diskussion anhand einer ausdem Referat entwickelten Diskussionsfrage• Handout spätestens eine Woche vorher an den zuständigenDozenten mailen:- o.knesebeck@uke.uni-hamburg.de- kofahl@uke.uni-hamburg.de- suess@uke.uni-hamburg.de- trojan@uke.uni-hamburg.deZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Bezug zu den Lernzielen deutlich machen• Gliederung des Beitrages• Fokussierung auf die wesentlichen undwichtigen Elemente• Kompetenz zum Beantworten von Fragen ausder GruppeThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005789Sozialmedizin: Propädeutik-SeminarAllgemeine Lernziele gemäß KliniCuM(Auszüge):Allgemeine Lernziele gemäß KliniCuM(Auszüge):Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Allgemeine Ziele, spezielle Ziele derSozialmedizin und Aufgaben in denSeminaren 1 bis 3Modul 1Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Die Studierenden sollen mit Abschluss des Studiumsüber grundlegende Kenntnisse und einfächerübergreifendes Verständnis der Interaktionendes Individuums mit Gesellschaft und <strong>Umwelt</strong>verfügen.• Der Absolvent ist fähig, vom Patienten eine Anamnesezu erheben (aktuelle Beschwerden, Vorgeschichte undfrühere Erkrankungen, psychische und sozialeVerhältnisse) und dabei sowohl auf die medizinischenZusammenhänge als auch auf Aspekte derKommunikation zu achten.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Der Absolvent• berät den Patienten über Lebensführung, Beruf,Verhalten, Ernährung und psychosoziale Aspekte.• kennt die Besonderheiten und Interaktionen zwischenstationärer und ambulanter medizinischer Versorgungund sozialen Diensten,• hat Kenntnisse über Patientenorganisationen undSelbsthilfegruppen.• erkennt mögliche Interessenkonflikte zwischenIndividuum und Gesellschaft.Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

101112Allgemeine Lernziele gemäß KliniCuM(Auszüge):Allgemeine Lernziele gemäß KliniCuM(Auszüge):Spezielle Lernzielein der Sozialmedizin:Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Der Absolvent• hat ein Ohr für Wünsche und Beschwerden desPatienten, ist ihm gegenüber empfänglich, was dessenBedürfnisse, Erwartungen, Norm- undWertvorstellungen angeht und berücksichtigt diese beiseiner Untersuchung, Beratung und Behandlung,• hat Verständnis für die Lage des Patienten und seinesoziale Herkunft,• zeigt persönliches Interesse am Patienten und dessenUmgebung, ist sich möglicher Konsequenzen derKrankheit für Angehörige und das weitere Umfeld desPatienten bewusst.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Im Hinblick auf ärztliche Tätigkeit ist der Absolvent in der Lage• Grenzen und Möglichkeiten der <strong>Medizin</strong> in einer gegebenenSituation zu beurteilen.Im Hinblick auf Zusammenarbeit ist der Absolvent idealerweise inder Lage• sich darauf einzustellen, dass seine medizinische Tätigkeit vonanderen geprüft und bewertet wird, und er ist in der Lage, selbstdie medizinische Tätigkeit anderer zu beurteilen,• mit positiver und negativer Kritik umzugehen,• selbständig zum richtigen Zeitpunkt die Meinung anderer zusuchen.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Bedeutung der Sozialanamnese und Sozialberatung• sozialbedingte gesundheitliche Chancenungleichheit• Interventionsprogramme: Planung, Ziele, Evaluation• Patienteninformationen: Rechte, KompetenzenInhaltliche Überschneidungen mit anderen Fächern imRahmen des interdisziplinären Propädeutikums(insbesondere des fächerübergreifenden Seminars) sindunvermeidlich und gewollt!Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005131415Sozialmedizin: Propädeutik-SeminarIndikationen für eine ausführlicheSozialanamnese:„Unklare Befunde“ als Hinweismerkmal fürdas Erheben ausführlicher SozialanamnesenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Die Bedeutung des Sozialen in derAnamneseModul 2vgl. dazu: allgemeines Anamneseschema in den Materialien zu Block 5und den Text „Sozialberatung“(www.uke.uni-hamburg.de/studium/medizin/...)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Erhebung von Informationen alsEntscheidungsgrundlagen für Gutachten• “unklare” Befunde (Beschwerden ohne diagnostischenBefund, wandernde oder therapieresistenteSymptome, ungewöhnliche Symptomkonstellationen,chronische Verläufe usw.)• sogenannte <strong>Umwelt</strong>- oder Verhaltenskrankheiten• psychosomatische Krankheiten• Patienten mit offenkundigen psychosozialenProblemen (Bewohner von Obdachlosensiedlungen,Migranten, Abhängige usw. sowie direkte oderindirekte Problemgesprächsangebote)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• das Fehlen organpathologischer Befunde und/ oder objektivierbarerFunktionsstörungen• die Vielfalt der Symptome und deren Heterogenität, die sich organmedizinischnicht zu einer nosologischen Einheit zusammenfügenlassen• rascher Wechsel der führenden Symptome• unscharf-nebulöse Beschwerdeschilderung• überdramatisierte Symptombeschreibungen, PatientIn ist emotionalan seinen/ ihren Beschwerden auffällig beteiligt.• zeitlicher Zusammenhang zwischen Symptombeginn undsignifikanten Lebensereignissen bzw. Beginn (und Verlauf) derBeschwerden mit Situationen und Biographie übereinstimmendnach Blohmke, 1979Quelle: Prof. H. Feiereis, <strong>Medizin</strong>ische Universität LübeckThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005161718Gründe für das Erheben einerpsycho-sozialen sozialen Krankenanamnese:Bio-psychopsychosozialesoziale (Gesamt-)Anamnese(zusammenfassender Überblick zum allgemeinen Anamneseschema)Sozialmedizin: Propädeutik-SeminarZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Bei einem hohen Prozentsatz aller Patienten (30-60%) steckenhinter funktionellen Beschwerden psycho-soziale Probleme.• Ca. 30% der Erkrankungen von Patienten in Allgemeinarztpraxenlassen sich der sog. „kleinen Psychiatrie“ zurechnen.• Depressionen und Ängste gehören zu den häufigsten Problemenund werden dem Arzt oft als somatische und psychosomatischeStörungen präsentiert.• Viele chronische Störungen haben psycho-soziale Begleitprobleme.• Für Prävention und Rehabilitation spielen Risikofaktoren undgesundheitsgerechte Lebensweise eine große Rolle.• Auch im stationären Bereich gehen 30-60% der Erkrankungen mitpsycho-sozialen Faktoren einher.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>aktuelle undsystematischeAnamnesebiomedizinische AnamneseKrankheits-AnamneseEltern-AnamneseMedikamenten-Anamnesebiographische und Persönlichkeits-AnamneseerweiterteKrankheitsanamnesepsychopathologischeBefunde(psycho-)soziale AnamneseSozialpsycho-AnamnesedynamischeAnamneseKranken-AnamneseberuflicheAnamneseSexual-AnamneseZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>„Soziale Determinantenvon Gesundheit und Krankheit“Modul 3Belastungs- und Stressfaktoren:Lebensereignisse und soziale StressorenThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

192021Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>StressforschungRISIKOFAKTOREN, „STRESS“, BELASTUNGENKrankheitZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Was ist ein „Risiko“ ?• „Risiko“ bezeichnet die Wahrscheinlichkeit zuerkranken.• hängt ab von:- von Belastungs-(Stress-, Risiko-)faktoren und- Ressourcen bzw. Schutz-(Widerstands-)faktoren(siehe Modul 4)• Belastungs- und Schutzfaktoren heißenzusammengenommen: „Determinanten“ vonGesundheit und KrankheitZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Risikofaktoren für kardiovaskuläre,zerebrovaskuläre und Krebserkrankungen• körperliche Risikofaktoren- Übergewicht- Bluthochdruck- erhöhter Cholesterinspiegel• personale Risikofaktoren- Typ-A-Persönlichkeit(Kontrollambitionen,übersteigerter Ehrgeiz,Gehetztheit,latente Feindseligkeit)• verhaltensgebundeneRisikofaktoren- Fehlernährung- Bewegungsmangel- Nikotinkonsum• sozio-strukturellestrukturelleRisikofaktoren- beruflicher Dauerstress- soziale Isolation• ökologische Risikofaktoren- Schadstoffexpositionen (z. B.Strahlen, Asbest, Teer)- VerkehrslärmexpositionQuelle: modifiziert nach BZgA 1996Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005222324Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zusammenhang zwischen Risikofaktoren undKrankheiten IRisikofaktorenÜbergewichtHäufigerZuckerkonsumBallaststoffmangelRauchenBewegungsmangelKrankheitenDiabetes mellitusHerz-Kreislauf-ErkrankungenZahnkariesMagen-Darm-KrankheitenStoffwechselkrankheitenChronische BronchitisLungenkrebsHerz-Kreislauf-ErkrankungenErkrankungen des Stütz- und HalteapparatesHerz-Kreislauf-ErkrankungenStoffwechselkrankheitenMagen-Darm-KrankheitenQuelle: AOK Hamburg, o.J.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zusammenhang zwischen Risikofaktoren undKrankheiten IIRisikofaktorenAlkoholmissbrauchBluthochdruckStress BluthochdruckFehlhaltungen, einseitige BelastungenSchadstoffe am Arbeitsplatz bzw. in der<strong>Umwelt</strong> (z.B. Strahlen, Asbest, Teer etc.)KrankheitenLeberzirrhose; Korsakow-Syndrom; Varizen-Bildung; Gastritis; Entzündung derBauchspeicheldrüseSchlaganfallHerzinsuffizienzHerzinfarktNierengefäßerkrankungenErkrankungen des Stütz- und Halteapparatesallergische ReaktionenKrebsQuelle: AOK Hamburg, o.J.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Soziale Determinanten der GesundheitDas Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorganisation(WHO) definiert die Sozialen Determinanten der Gesundheit wie folgt:Quelle: WHO 2003: Social determinants of health: the solid facts. 2nd edition /edited by Richard Wilkinson and Michael Marmot.www.who.dk/document/e81384.pdfThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005252627Soziale Determinanten der GesundheitDas Konzept kritischer Lebensereignisse (1)Das Konzept kritischer Lebensereignisse (2)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Das Regionalbüro für Europa der Weltgesundheitsorganisation(WHO) definiert die Sozialen Determinanten der Gesundheit wie folgt:• sozialer Status: je niedriger destokürzer die Lebenserwartung und destohöher die Anfälligkeit für Krankheit• Stress: erschwert die Verarbeitungdes Erlebten• frühe Entwicklung: lebenslangeAuswirkung früher Entwicklungsstadien• soziale Ausgrenzung: negativerZusammenhang von Lebensdauer undAusgrenzung• Arbeitsbedingungen: schlechteArbeitsbedingungen bedeuten Stressund führen zu Krankheit• Arbeitslosigkeit: kann zu Krankheitund vorzeitigem Tod führen• soziale Unterstützung: Freundeund unterstützende Netzwerkeverbessern das gesundheitlicheBefinden• Abhängigkeit / Sucht: ist meistbeeinflusst durch das soziale Umfeld• Ernährung: ist aufgrund derGlobalisierung der Märkte einepolitische Angelegenheit• Verkehr: gesunde (Fort-)Be-wegungdurch Radfahren und ÖPNVQuelle: WHO 2003: Social determinants of health: the solid facts. 2nd editionedited by Richard Wilkinson and Michael Marmot. (siehe Materialien )Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Kritische Lebensereignisse sind spezielle Erfahrungstypen, die einhohes Maß an Lebensveränderung mit sich bringen. Sie sind nichtvorhersehbar, erlauben also keine antizipatorische Bewältigung.Ereignisse sind um so kritischer• je mehr sie sich auf die zentralen Anliegen und Ziele einer Personauswirken,• je mehr ihr Eintritt dem Einfluss der Person entzogen ist,• je weniger vorhersehbar sie sind,• wenn der Eintritt „off time“, d.h. außerhalb der durch die biologischeund/oder soziale Uhr definierten Zeiträume erfolgt(z. B. lebensbedrohliche Erkrankung mit 30 Jahren),• wenn frühere, nicht bewältigte Ereignisse reaktiviert werden.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Folgen kritischer Lebensereignisse sind negative Einflüsse auf:• Subjektives Wohlbefinden/ Lebensqualität• körperliche Gesundheit• depressive Störungen/ Selbstabwertung• MortalitätPersönliche Ressourcen schützen vor Folgen kritischerLebensereignisse• Fähigkeit zum „Wahrnehmen“ kritischer Lebensereignisse und zu derenpositiver Umdeutung• hohes Selbstwertgefühl / Illusion von Unverwundbarkeit• differenziertes / komplexes Selbstkonzept• Vertrauen in die eigene Bewältigungskompetenz (coping efficacy)• Fähigkeit zur Revidierung des eigenen WissenssystemsThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

282930Beispiele für Stressfolgen1. Physiologische, somatische FolgenBeispiele für Stressfolgen2. Psychische Folgen (Erleben)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>StressfolgenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Kurzfristige,aktuelle Reaktionen• erhöhte Herzfrequenz• Blutdrucksteigerung• Adrenalinausschüttung(„Stresshormon“)Mittel- bis langfristige,chronische Reaktionen• allgemeine psychosomatischeBeschwerden undErkrankungenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Kurzfristige,aktuelle Reaktionen• Anspannung• Frustration• Ärger• Ermüdungs-, Monotonie-,SättigungsgefühleMittel- bis langfristige,chronische Reaktionen• allgemeinepsychosomatischeBeschwerden undErkrankungen• Unzufriedenheit, Resignation,DepressionThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005313233Beispiele für Stressfolgen3. Folgen im VerhaltenZusammenfassende ÜbersichtModell der Primärprävention gemäߧ 20,1 SGB V nach Rosenbrock (2002):Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Kurzfristige,aktuelle Reaktionenindividuell• Leistungsschwankung• Nachlassen der Konzentration• Fehler• schlechte sensumotorischeKoordinationsozial• Konflikte• Streit• Aggression gegen Andere• Rückzug (Isolierung) innerhalbund außerhalb der ArbeitMittel- bis langfristige,chronische Reaktionen• vermehrter Nikotin-, Alkohol-,Tablettenkonsum• Fehlzeiten (Krankheitstage)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Trojan in Brennecke 2004Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Belastungen mindernKrankheitsvermeidungPrimärpräventionRisikosenkungausführlicher kommt dieses in Block 1 KliniCuM:QB Prävention und GesundheitsförderungRessourcen stärkenGesundheitsförderungThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 200536Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Sozialmedizin: Propädeutik-Seminar„Soziale Determinantenvon Gesundheit und Krankheit“Modul 4Ressourcen, Schutzfaktoren:Soziale Netzwerke und soziale UnterstützungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Ressourcen:Soziale Netzwerke und soziale UnterstützungDie allgemeine Theorie:SOZIALE NETZWERKEsind eine Quelle fürSOZIALE UNTERSTÜTZUNG,ein „SOZIALES IMMUNSYSTEM“,eine BEWÄLTIGUNGSRESSOURCE.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Bewältigungsressourcen• individuelle- z.B. Kompetenzen,Selbstvertrauen• soziale (Netzwerke)- z.B. Familie, Selbsthilfegruppen• institutionelle- professionelles SystemThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

373839Allgemeine DefinitionPersonenbezogenes NetzwerkWas umfasst „Soziale„Unterstützung“?Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Soziales Netzwerk=„Beziehungsgeflecht“ von Personen,Gruppen und/oderInstitutionenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>ArbeitskollegenFreundeINDIVIDUUMPrimäres NetzwerkFamilie, HaushaltErweitertes Netzwerk(Selbsthilfe-) GruppenNachbarnBekannteZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Die einfache Klassifikation:4 Kern-Elemente:• emotionaler Rückhalt• Informationen• praktische Hilfen• materielle HilfenThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005404142Eine komplexe wissenschaftliche Typologiesozialer UnterstützungBeispiele für Konkrete Interaktionen(Verhalten)Beispiele für Vermittlung von KognitionenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>1.KonkreteInteraktionen(Verhalten)SozialeBeziehungen/Netzwerke2.VermittlungvonKognitionen3.VermittlungvonEmotionenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Arbeitshilfen- personenbezogene- güterbezogene• Pflege• Materielle Unterstützung- Sachleistungen- Geld• Intervention• Information• Beratung- sachbezogene- persönliche Dinge• Geselligkeit• Alltags-InteraktionZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Vermittlung von Anerkennung- persönliche Wertschätzung (Achtung)- Status-Vermittlung• Orientierung• Vermittlung eines Zugehörigkeitsbewusstseins- Beteiligung- Gebraucht-werden• Erwartbarkeit von Hilfe• Ort für den Erwerb sozialer KompetenzenQuelle: Martin Diewald: Soziale Beziehungen: Verlust oderLiberalisierung – Soziale Unterstützung in informellen NetzwerkenThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 200543Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Beispiele für Vermittlung von Emotionen• Vermittlung von Geborgenheit• Vermittlung von Liebe und Zuneigung• Motivationale Unterstützung44Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Beispiele für Elemente des Laien-SystemsSelbsthilfe/LaienpotentialSelbsthilfe des Einzelnen undseiner FamilieEhrenamtliches Engagementdes EinzelnenOrganisiertes LaienpotentialSelbsthilfegruppen zurgegenseitigen HilfeSelbsthilfegruppen zurFremdhilfeÜberörtlicheSelbsthilfegruppen undInteressenvertretungenUnterstützungseinrichtungenals KontaktstellenSonstigeUnterstützungseinrichtungenBeispieleGesundheitsbezogeneHaushaltsproduktionNachbarschaftshilfe beihäuslicher PflegeNachbarschaftshilfevereineRheuma-, AIDS-Hilfe, AnonymeAlkoholikerKind im KrankenhausDeutsche RheumaligaSEKIS, KISSWohlfahrtsverbände, Kirchen,Krankenkassen, Vertreter desprofessionellen <strong>Medizin</strong>systemsGrad derOrganisationNiedrigNiedrigHochMittelMittelHochHochHochStabilitätHochNiedrigMittelMittelMittelHochMittel bis HochMittel bis Hoch45Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Vor ca. 30 Jahren: erstes bewusstes Wahrnehmen einesDualen Systems der GesundheitssicherungLaiensystem„Selbsthilfesektor“bzw. gesundheitsrelevante Teileim Dritten Sektorindividuelle Selbsthilfefamiliäre Selbsthilfeehrenamtliche HilfenSelbsthilfegruppenFreiwilligen-Vereine und –Initiativen„Intermediäre StrukturenProfessionellesSystemMikro-Meso-Makro-Strukturendes HelfensQuelle: Statistisches Bundesamt 1998, S. 301Abb. (Trojan 1996 im Anschluss an Badura 1978)Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

46Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Die größeren Zusammenhänge:Bedeutung sozialer Netzwerke für dasGesundheits-und Sozialsystem• Duales System der Gesundheitssicherung• Wohlfahrtsdreieck und „Dritter Sektor“... werden in der ergänzenden Vorlesung „Laiensystem undSelbsthilfegruppen“ erläutert(siehe dazu auch die Materialien im Internet).47Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zusammenfassung• Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung sindwichtige Ansatzpunkte helfenden Handelns für deneinzelnen Patienten.• Als “Laiensystem“ und „Dritter Sektor“ sind sieZielvariablen der Erhaltung und Gestaltung desgesundheitlichen sozialen Sicherungssystems(siehe Material der Vorlesung)48Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>SelbsthilfeorganisationenDie Selbsthilfe in Gruppen dient u. a. dem fortlaufenden Informations- undErfahrungsaustausch der Gruppen und Gruppenmitglieder untereinander. Die Teilnehmerwerden über ihre Krankheit, die Ursachen, den Verlauf und das Krankheitsbild aufgeklärt.Darüber hinaus ermöglichen Selbsthilfegruppen eine Fülle von Hilfestellungen inhaltlicher,organisatorischer, finanzieller und ideeller Art.• NAKOS = Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregungund Unterstützung von Selbsthilfegruppen (KISS in Hamburg)• http://www.aktion-mensch.de• Deutsche Schmerzhilfe e.V. – Hamburg• http://www.diabetes-forum.com/• KOSKON: Koordination für Selbsthilfekontaktstellenin NRW der Deutschen ArbeitsgemeinschaftSelbsthilfegruppen e.V.• http://www.krebsselbsthilfe.de/: Orientierungshilfe angesichts der unübersichtlichenAngebote der Schul- und Alternativmedizin bei der Behandlung von KrebsThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005495051KISS - HamburgLiteratur/ Internet-AdressenQuellennachweise undZugang zum vertieften LiteraturstudiumZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>KISS-AltonaTel: 040 / 39 57 67Fax: 040 / 39 60 98Mail: Altona@KISS-HH.deKISS-BarmbekTel: 040 / 631 11 10Fax: 040 / 639 73 428Mail: Barmbek@KISS-HH.deAngstsprechstunde:Mo 10 - 12 und 18 - 19 Uhrhttp://www.kiss-hh.de/ZDbKISS-HarburgTel: 040 / 300 87 30Fax: 040 / 300 87 320Mail: Harburg@KISS-HH.deKISS-WandsbekTel: 040 / 645 30 53Fax: 040 / 645 31 274Mail: Wandsbek@KISS-HH.deEss-Sprechstunde "Dick und Dünn": Mi 17 - 19 UhrZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• www.nakos.de• www.dritte-sektor-Forschung.de/• www.aktive-buergerschaft.de/ZDb• www.buergerengagement.de/• Enquete Kommission „Zukunft desbürgerschaftlichen Engagements (Bericht)(Bundestagsdrucksache 14/8900)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Lehrbücher der Sozialmedizin• z.B. Brennecke,R.(Hg.) (2004): Lehrbuch Sozialmedizin. Huber, BernLehrbücher Public Health u. Gesundheitsförderung• z.B. Schwartz,F.W. (Hg.) (2003): Das Public Health Buch. Urban +Fischer, München• BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Hg.) (2003)Leitbegriffe der Gesundheitsförderung. Verlag Peter Sabo,Schwabenheim a.d. Selz• Hurrelmann, K. u.a. (Hg) (2004): Lehrbuch Prävention undGesundheitsförderung. Huber, Bern• Berth, H. u.a.(Hg) (2004): <strong>Medizin</strong>ische Psychol. und <strong>Medizin</strong>ischeSoziologie von A bis Z.• Gödecker-Geenen N, Nau H (Hg.) (2003): Der Patient im Krankenhausund sein Bedarf an psychosozialer Beratung. Münster: LIT-VerlagThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 200552Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Sozialmedizin: Seminar 1Soziale Ungleichheit und Gesundheit:„Wenn du arm bist, musst du frühersterben“Modul 5Befunde, Ursachen, Erklärungsmodellesozialer Ungleichheit und Gesundheit53Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Klassische Indikatoren zur Messung der sozialenUnterschiede sind:• Bildungsstand• Stellung im Beschäftigungssystem• EinkommenDiese Daten müssen dann mit Gesundheitsdaten• Morbidität• Mortalität• Gesundheitsverhalten etc.zusammengebracht werden54Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Berufs-Kategorien der Datenerhebung für dieGesundheitsberichterstattung in GroßbritannienI. Professional(Beispiel: Arzt, Rechtsanwalt)II. Intermediate / Managerial(Beispiel: Lehrer, Manager)IIIN. Skilled non-manual(Beispiel: Sekretär, Geschäftsführer)IIIM. Skilled manual(Beispiel: Tischler, Busfahrer)IV. Partly skilled(Beispiel:Landarbeiter, Schaffner)V. Unskilled(Beispiel: Reinigungskräfte, Dockarbeiter)Quelle: Townsend, Peter; Davidson, Nick 1992:Inequalities in Health. The black report.Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

GESUNDHEB E R I C H T E R S T A T T U N GTSGESUNDHEB E R I C H T E R S T A T T U N GTSGESUNDHEB E R I C H T E R S T A T T U N GTS555657Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Befunde Beispiel 1:Ausmaß und Formen gesundheitlicherChancenungleichheiten in Großbritannien (DoH 1996)Lebenserwartung• Ein Mann aus der obersten Sozialschicht (social class I) kann damit rechnen, etwa 7 Jahrelänger zu leben, als ein Mann aus der untersten Sozialschicht (social class V).Kindersterblichkeit• Ein Kind, das in der untersten Sozialschicht (social class V) geboren wird, hat ein doppelt sohohes Risiko, vor seinem 15. Lebensjahr zu sterben, als ein Kind, das in der oberstenSozialschicht (social class I) zur Welt kommtTodesursachen• Von den 66 Haupttodesursachen bei Männern kamen 62 häufiger in den beidenSozialschichten IV und V vor, als in den anderen Sozialschichten• Von den 70 Haupttodesursachen bei Frauen kamen 64 häufiger bei Frauen vor, die mit einemMann aus den Sozialschichten IV und V verheiratet waren.Längerfristiges Kranksein• Es gibt unter den Männern und Frauen aus der untersten Sozialschicht (social class V), imVergleich zu denen aus der obersten Sozialschicht (social class I) doppelt so viele Fälle vonlängerfristigem Kranksein.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Definition: Mortalität(http:// http://www.definition-info.de)• Mortalität, auch Sterblichkeitsrate genannt, (von lat. mortalitas dasSterben, Sterblichkeit oder Todesrate) ist ein Begriff aus derDemographie. Man versteht darunter den Anteil der Individuen einerdefinierten Population, die in einem bestimmten Zeitraum (meist 1Jahr) sterben:- M = Anzahl der Gestorbenen im Zeitraum / Anzahl der Individuen derPopulation im Zeitraum• Angaben zur Mortalität lassen sich auch auf eine bestimmteKrankheit beziehen:- M =Anzahl der an der Krankheit Gestorbenen im Zeitraum / Anzahl derPersonen der Population im Zeitraum• Die Mortalität ist nicht mit der Letalität zu verwechseln, in der dieBasis nicht die Gesamtpopulation ist, sondern nur die Gesamtzahlaller Erkrankten, meist ohne Berücksichtigung eines Zeitrahmens.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Mortalitätsraten nach sozialer Lage (“class”) inGroßbritannienI - ProfessionalII - ManagerialIIIN - Skilled (non-manual)IIIM - Skilled (manual)IV - Partly SkilledV - UnskilledEngland & Wales 1991-93280300426493492Europäische standardisierte Mortalitätsratepro 100,000 Männer (20 - 64)806Quelle: Naidoo; Wills 2003: Lehrbuch der GesundheitsförderungThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005585960Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Befunde Beispiel 2:Erhöhte Mortalität und Morbidität bei sozialbenachteiligten Kindern und Jugendlichen inDeutschland• perinatale Mortalität (Collatz et al. 1983)• Säuglingssterblichkeit (Schwarz 1966)• Beschwerdehäufigkeit und Erkrankungen bei Schulkindern(Glaser-Möller et al. 1992, Klocke, Hurrelmann 1995, MASGFBrandenburg 2001 u.a.)• Zahngesundheit (Micheelis, Bauch 1991 und 1993)• Unfälle (Geyer, Peter 1998)• schwere Atemwegserkrankungen (Mielck et al. 1996)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Einschränkungen im Sehenund Hörenpsychomotorische StörungenEinnässen, Einkoten u. and.psychiatr. ErkrankungenFehler und Erkrankungen desHerzens<strong>Medizin</strong>isch relevante Befunde nach Sozialstatus(Prozentanteil an Kindern der Sozialstatusgruppe)SprachstörungenBeeinträchtigung dergeistigen EntwicklungStörungen desKnochenapparateszerebraleBewegungsstörungenemotionale und sozialeStörungenzerebrale AnfallsleidenNeurodermitis0,8%1,2%1,6%0,7%1,1%2,0%0,3%0,8%2,0%0,2%0,6%0,9%2,9%1,6%2,4%2,0%2,5%2,8%1,9%1,9%2,3%4,5%4,4%4,1%7,3%6,1%4,8%8,0%11,9%15,8%17,4%19,9%Sozialstatus hochSozialstatus mittel25,9%Sozialstatus niedrigZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Befunde Beispiel 3:Soziale und gesundheitlicheUngleichheit am Beispiel HamburgsAusgewählte Ergebnisseder Stadtdiagnose 2Quelle: BZgA nach Gesundheit Berlin 2003: Armut und Gesundheit,Themenheft 6Quelle: Einschüler in Brandenburg: Soziale Lage und Gesundheit 1999Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005616263Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Soziale Lage und Gesundheit• Verdichtung bedeutsamer Sozialindikatoren(Bildung, Berufsstand, Einkommen)• Bildung von drei (Stadtteil)-Gruppen:bessere soziale Lage, mittlere soziale Lage undschlechtere soziale Lage• Auswertung verfügbarer Gesundheitsdatenausschließlich für bessere und schlechteresoziale Lagen (Stadtteile)BUG; Fachabteilung G33Uwe SaierZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Soziale Lage der Hamburger StadtteileNeuenfeldeFrancopEidelstedtNeugr.-FischbekHausbruchQuelle: StaLa; eigene BerechnungenSchnelsenHeimfeldNiendorfWilhelmsburgBramfeldSteilshoop Farmsen-BerneBarmbek-NordRissenLurupLokstedt WinterhudeStellingen EppendorfTonndorfSuelldorfHoheluft-WestDulsbergWandsbekBahrenfeldHarvestehude Barmbek-SuedOsdorfJenfeldIserbrookEimsbuettel UhlenhorstEilbek MarienthalAltona-NordRotherbaumBlankeneseGroß FlottbekHamm-NordNienstedtenOttensenSt.GeorgSt.PauliOthmarschenBorgfelde HornNeustadtHammerbrookAltona-AltstadtBillstedtKlostertorCranzFinkenwerderRothenburgsortSteinwerderWaltershofKleiner Grasbrook BillbrookVeddelAltenwerderMoorburgEißendorfHarburgNeulandDuvenstedtWohldorf-OhlstedtLemsahl-MellingstedtBergstedtLangenhorn PoppenbuettelHummelsbuettelSaselWellingsbuettelFuhlsbuettelOhlsdorfAlsterdorfGroß BorstelGut MoorWilstorfMarmstorf RoenneburgLangenbekSinstorfMoorfleetSpadenlandTatenbergBillwerderOchsenwerderAllermoeheVolksdorfRahlstedtReitbrookLohbrueggeKirchwerderBergedorfCurslackNeuengammeAltengammeSoziale Lageschlechtere Lagemittlere Lagebessere LageWNSEBUG; Fachabteilung G33Uwe SaierZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>pro 10.000 Einwohner (altersstandardisiert)120100806040200Sterblichkeit nach sozialer Lage65112schlechter gestellte StadtteileQuelle: StaLa;Todesursachenstatistik1986-1997 zusammengefasstFrauen55Männer83besser gestellte StadtteileBUG; Fachabteilung G33Uwe SaierThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

GESUNDHEB E R I C H T E R S T A T T U N GTSGESUNDHEB E R I C H T E R S T A T T U N GTS64Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Chron. Leberkrankh.und -zirrhoseDrogen u. MedikamentenmißbrauchSterblichkeit an sucht- bzw. verhaltens-abhängigen Krankheiten, 1986-19971997Krebs d. Luftröhre,Bronchien, LungeAlkoholabhängigkeitMedikamenten u.Drogenabhängigk.Diabetes mellitusFettsucht undÜberernährungbessere soziale Lageschlechtere soziale Lage0 5 10 15 20 25pro 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)65Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>200180Lungenkrebssterblichkeit in Stadtteilen,1986-19971997160140BlankeneseRissenOthmarschenWellingsbüttelHarvestehudeGroß FlottbekEißendorfHohenfeldeGroß BorstelWilhelmsburgNeustadtRothenburgsortHamm MitteAltona AltstadtSt. PauliVeddel120 100 80Index Hamburg gesamt = 100604020066Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zusammenfassendes Erklärungsmodellgesundheitlicher UngleichheitUnterschiedein den gesundheitlichenBelastungen(z.B. physische undpsychische BelastungenAm Arbeitsplatz)Soziale Ungleichheit(Unterschiede in Wissen, Macht, Geld und Prestige)Unterschiede in denBewältigungsressourcen,Erholungsmöglichkeiten(z.B. soziale Unterstützung,Grünflächen in derWohnumgebung)Unterschiede im Gesundheitsverhalten(z.B. Ernährung, Rauchen, Compliance)Gesundheitliche Ungleichheit(Unterschiede in Morbidität und Mortalität)Unterschiede in dergesundheitlichenVersorgung(z.B. Zahnersatz, Arzt-Patient-Kommunikation)Quelle: StaLa;TodesursachenstatistikBUG; Fachabteilung G33Uwe SaierQuelle: StaLa;TodesursachenstatistikBUG; Fachabteilung G33Uwe SaierQuelle: Mielck 2000Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 200567Sozialmedizin: Seminar 2684 Interventionstypen gegensoziale Benachteiligung69Beispiel: Schichtabhängigkeit des RauchensZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Interventionen:Programme, Planung und EvaluationModul 6Programme und Strategien derInterventionZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Verbesserung von Ausbildung,Beschäftigungs- und Einkommensraten derärmsten Bevölkerungsgruppen• Verringerung der Effekte von Krankheit aufsoziale Abwärtsmobilität• Verringerung der Exposition benachteiligterGruppen mit gesundheitsschädlichenBelastungen• Angebot spezifischer Gesundheitsdienste fürsozio-ökonomisch niedrig stehende GruppenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Edwards in: BMJ2004;328:217-219Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 200570Beispiel „Rauchen“: Zusammenfassung71Interventionen auf der Grundlage des Modells von Beattie (1991, 1993)Information und AufklärungART DER INTERVENTION: autoritativAUSGANGSPUNKT DES DENKENS: objektives WissenGesetzgebende Aktivitäten72McCarthy‘s Modellder rationalen Gesundheitsplanung• Überzeugung oder Ermutigung der Menschen,gesünder zu leben• Zum Schutz der Bevölkerung, indem gesündereAktivitäten erleichtert werdenMöglichkeiten• Die Gesundheitsförderer sind die Experten oder„Rezept-Aussteller“• Gesundheitsförderer haben die Rolle des „Vormunds“, der weiß,wie die Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden kannZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Politisch-konservative Denkweise• Aktivitäten umfassen Rat und InformationIndividuumPersönliche Beratung• Empowerment des Einzelnen durch Vermittlung derFähigkeiten und des Selbstvertrauens zu mehrSelbstbestimmung über seine Gesundheit• Gesundheitsförderer haben die Rolle des Beraters,der die Menschen auf Basis ihrer selbst definiertenGesundheitsbedürfnisse unterstütztART DER INTERVENTION• Reform-orientierte politische Denkweise• Aktivitäten umfassen politisches Engagement u. LobbyarbeitGemeinwesenGemeinwesenarbeit• Befreiung oder Emanzipierung von Gruppen undGemeinschaften zur Bewusstmachung ihrergemeinsamen Interessen und der Faktoren, die ihreGesundheit beeinflussen• Gesundheitsförderer haben die Rolle eines „Anwalts fürGesundheit“Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>1. Feststellung desGesundheitsbedarfsEvaluierungEntscheidungen überdie generellen Zieleverfügbare Ressourcen• Politisch liberale oder humanistische Denkweise• Politisch-fundamental veränderte Denkweise• Aktivitäten umfassen Beratung, Bildung und Erziehung• Aktivitäten umfassen Gemeinwesenarbeit undgesundheitsbezogene GemeinschaftsaktionenART DER INTERVENTION: basierend auf AushandlungAUSGANGSPUNKT DES DENKENS: partizipatorisch, subjektives WissenUmsetzungQuelle: Naidoo; Wills 2003: Lehrbuch der GesundheitsförderungQuelle: Naidoo; Wills 2003: Lehrbuch der GesundheitsförderungThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

73Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Gesundheitspolitischer Aktionszyklus(Public Health Action Cycle)ProgrammformulierungSituationsanalyseBerichterstattungEvaluationUmsetzung74Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Gesundheitsberichterstattung75Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Gesundheitsberichterstattung alsPlanungsgrundlage• Gesundheitsberichterstattung (GBE) istLagebeschreibung und Ermittlung von dringlichenHandlungsbedarfen im Hinblick auf diegesundheitliche Lage und Versorgung vonBevölkerungsgruppen.• GBE zieht dazu gesundheitsbezogene Daten undInformationen heran, bewertet sie hinsichtlich ihrerAussagekraft, analysiert sie mit wissenschaftlichenMethoden und stellt sie adressatenorientiert dar.• GBE ist auf Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeitangelegt.Quelle:nach Institute of Medicine, The Future of Public Health, Washington 1988Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 20057677Aufgaben der GBEZielgruppen für InterventionenSozialmedizin: Seminar 2Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Information- Ziel: sachgerechte Information der Öffentlichkeit• Orientierung- Ziel: klare, gut begründete und möglicherweise veränderte Schwerpunkteund Ziele in der Gesundheitsförderungspolitik (Prioritätensetzung!)• Motivation- Ziel: Anregung gezielter Maßnahmen zur Verbesserung dergesundheitlichen Lage oder argumentative Unterstützung für bestehendeInitiativen (Legitimation!!)• Evaluation- Ziel: Transparenz bezüglich der Ziele, der Erfolge und derSchwierigkeiten bei gesundheitsbezogenen Aktivitäten in der Stadt; (auchdie laufende Evaluation der GBE selbst)• Koordination- Ziel: ein breiter Konsens über die Bewertung der gesundheitlichen Lagein der Stadt als Ergebnis und Voraussetzung für gemeinsame Aktivitäten(Beteiligung!!)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>regionale Settings• Städte / Gemeinden• Stadtteile• Quartiere• Soziale Brennpunkteinstitutionelle Settings• Schulen, Universitäten• Kindergärten• Krankenhäuser• Betriebe,Kommunalverwaltung• Gefängnisse• etc.Menschen in Settings als• Arbeitnehmer• Betreute• Betroffene• Kunden / Klienten• etc.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Interventionen:Programme, Planung und EvaluationModul 7Ziele und Evaluationsparameter(wird ausführlicher gelehrt im Block I,QB Prävention undGesundheitsförderung)Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 200579Nutzen-Dimension und Zielparameterfür Prävention und Gesundheitsförderung I80Nutzen-Dimension und Zielparameterfür Prävention und Gesundheitsförderung II81Zusammenhangsmodell der Ergebnisparameter inGesundheitsförderung und PräventionZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Dimension• Gesundheit• Kompetenz/EmpowermentZielparameter- Langfristige Parameter: Inzidenzabsenkung vermeidbarer KrankheitsoderSterbeereignisse, z.B. Mortalität, Morbidität, Behinderungen,Beeinträchtigungen- Intermediäre physiologische und funktionale Parameter, z.B. Blutdruck,Herzfrequenz, Blutwerte, Body-Mass-Index, Hautbild,Funktionsfähigkeit- Intermediäre Verhaltensparameter, z.B. Ernährungsmuster,Bewegungsmuster, rückenschonende Arbeitsweise, Stressbewältigung,Suchtverhalten- Einschätzung der subjektiven Gesundheit, Lebensqualität,Funktionalität, z.B. über „SF 36“, instrumentelle Aktivitäten destäglichen Lebens- Wissen- Einstellung- Wahrgenommene Kontrolle (perceived/actual control)- Selbstwert/Selbstbewusstsein- Selbstwirksamkeit- Kompetenzgesteuerte, nachhaltige Verhaltensänderung- Partizipation, z.B. bei UmfeldgestaltungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Dimension• Umfeld(physikalische undsoziale <strong>Umwelt</strong>)Zielparameter- Setting, z.B. Arbeitsplatzorganisation, Wohbedingungen, sozialeUnterstützung- Physikalische <strong>Umwelt</strong>, z.B. Wohnbedingungen, Lärm,Schadstoffbelastung- Soziale <strong>Umwelt</strong>, z.b. soziales Netz, soziale Unterstützung- Politik, z.B. öffentliche Bewusstseinsbildung- Gesetzliche Grundlagen• Leistungen der Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Versorgung,Sozialversicherung Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Medikamentenverschreibung• Kosten - Return of investment- Programmkosten, Teilnehmerkosten• Zugangswege - Akzeptanz bei spezifischen Zielgruppen- Wirksamkeit spezifischer Zugangswege (Erreichbarkeit)• Strukturbildung - Befähigung von Professionellen und Institutionen(capacity building) - Institutionalisierung der Interventionen- Ressourcennutzung, z.B. Kooperationen, Zusammenarbeit mitzentralen Akteuren, Netzwerke- Diffusion von Programmen• Service/Marketing - Zufriedenheit der Zielgruppe- BekanntheitsgradZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>„instrumentelle“Gesundheits-förderungs-Ergebnisse• Parameter derLebensbedingungen• Parameter derRahmenbedingungen• Strukturbildung(capacitybuilding)• HandlungsparameterDirekte bzw.Kurzzeit-Gesundheits-förderungs-Ergebnisse• Partizipationsparameter• Kompetenzparameter„indirekte/intermediäre“Gesundheits-Ergebnisse• Lebensstilparameter• Verhaltensparameter• Parameter derFunktionsfähigkeit• physiologischeParameterlangfristige („ultimative“)ErgebnisseEndpunkt-Parameter• Parameter fürGesundheit,Lebensqualität• KrankheitsparameterGesundheits-“Gewinn“Quelle: Hoepner-Stamos, Walter 2001: Zielorientiertes Qualitätsmanagement undaktuelle Entwicklungen in Prävention und GesundheitsförderungQuelle: Hoepner-Stamos, Walter 2001: Zielorientiertes Qualitätsmanagement undaktuelle Entwicklungen in Prävention und GesundheitsförderungThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

82Quellennachweise undZugang zum vertieften Literaturstudium(für Seminare 1 und 2, Module 5-7583Quellennachweise undZugang zum vertieften Literaturstudium84NetzadressenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Alisch, Monika (Hrsg.) 2001: Sozial-Gesund-Nachhaltig. Vom Leitbild zuverträglichen Entscheidungen in der Stadt des 21. Jahrhunderts. Leske& Budrich. Opladen.• Brennecke, Hans (Hrsg.) 2004: Lehrbuch Sozialmedizin. Verlag HansHuber. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle• Evans, Richard 1990: Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik inden Cholera-Jahren 1830 bis 1910. Rowohlt-Verlag. Reinbek beiHamburg.• Helmert, Uwe u.a. (Hrsg.) 2000: Müssen Arme früher sterben? SozialeUngleichheit und Gesundheit in Deutschland. Juventa-Verlag. Weinheim.• Helmert, Uwe 2003: Soziale Ungleichheit und Krankheitsrisiken.MaroVerlag. Augsburg.• Homfeldt, Hans Günther u. a. (Hrsg.) 2002: Studienbuch Gesundheit.Soziale Differenz – Strategien – wissenschaftliche Disziplinen.Luchterhand. Neuwied.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Inequalities in Health 1992: The Black Report (Peter Townsend, NickDavidson). The Health Divide (Margret Whitehead). Penguin Books,London.• Mielck, Andreas 2000: Soziale Ungleichheit und Gesundheit. EmpirischeErgebnisse, Erklä- rungsansätze, Interventionsmöglichkeiten. VerlagHans Huber, Bern und Göttingen.• Niehoff, Jens-Uwe / Braun, Bernhard 2003: Sozialmedizin und PublicHealth. Handwörterbuch. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden.• Trojan, Alf / Legewie, Heiner 2001: Nachhaltige Gesundheit undEntwicklung. Leitbilder, Politik und Praxis der Gestaltunggesundheitsförderlicher <strong>Umwelt</strong>- und Lebensbedingungen. Verlag fürakademische Schriften. Frankfurt.• v. Troschke, Jürgen u.a. (Hrsg.) 1991: Erfolge gemeindebezogenerPrävention. Asgard-Verlag. Sankt Augustin.• Waller, Heiko 2002: Sozialmedizin. Grundlagen und Praxis. Verlag W.Kohlhammer. Stuttgart.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• http://www.agendaservice.de• http://www.sozialestadt.de• http://www.gesundheitberlin.de• http://www.gesunde-staedte-netzwerk.de• http://www.difu.de• http://www.who.dkThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005858687Sozialmedizin: Seminar 3Patienteninformationen - der mündigePatientZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Modul 8: Patientenrollen und -stereotypen• Modul 9: Exkurs: Shared Decision Making• Modul 10: Patientenpflichten und -rechte• Modul 11: Beratung und InformationZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Patientenrollen und -stereotypenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Was ist ein „mündiger“ Patient?Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005888990Was ist ein „mündiger“ Patient?Steckbrief:Patientenrollen und -stereotypenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• selbstverantwortlich• beschafft sich aktiv Information, stellt Fragen undverlangt Begründungen• sucht nach Zweitmeinungen und wägt zwischenAlternativen ab• stellt Diagnosen und Therapien in Frage• ist sein eigener „Case Manager“• vergleicht zwischen Behandlern undGesundheitsleistungen• achtet auf die ÖkonomieZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Der Wunsch nach dem „mündigen Patienten“ istder Wunsch nach einer besonderenPatientenrolle. Neben der grundsätzlichenFrage, ob Behandler sich tatsächlich mündigePatienten in ihrem Alltag wünschen, solltezunächst ein Blick darauf geworfen werden, mitwelchen Patienten (Stereotypen) Behandler inder Regel zu tun haben.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Übersicht:• der passive Kranke• der Koproduzent von Gesundheit• der Partner im Behandlungsprozess• der Kunde• der Bewerter des Gesundheitswesens• der Versicherte und Beitragzahlende• der BürgerQuelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

919293Der „passive Kranke“Der „Koproduzent von Gesundheit“Der „Partner im Behandlungsprozess“(shared-decision-making)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• historisch älteste Rollendefinition, die bis in die60er Jahre das gesellschaftliche Bild derAkteure im Gesundheitswesen dominierte• der benevolente Paternalismus ist dadurchcharakterisiert, dass die Einmischung in dieHandlungsfreiheit aus Gründen durchgeführtwird, die sich ausschließlich auf das Gute füreinen anderen berufen• spiegelt das Bedürfnis Leidender nach einerfürsorglichen Heiler- oder HelfergestaltZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Der Patient wird als „beteiligter Experte“ durchseine Mitwirkung am Prozess dermedizinischen Dienstleistung selbst aktiv undträgt durch seine Mitarbeit wesentlich zurProzess- und Ergebnisqualität desLeistungsgeschehens bei.• Kommunikationsprobleme zwischen Arzt undPatient werden reduziert, die Complianceerhöht sich.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• spezielle Kommunikationsstrategie- ganzheitliches Erfassen der Bedürfnisse des betroffenen Patienten- Versorgung mit umfassenden Informationen- optimale Aufklärung über Chancen und Risiken verschiedenerBehandlungsalternativen- Möglichkeit für den Patienten, seine persönlichen Werte undRisikopräferenzen in den Prozess der Entscheidungsfindungeinfließen zu lassen• Ausgangsthese: Die aktive Mitarbeit des Patienten und dieEinbeziehung seiner persönlichen, körperlichen und seelischenGegebenheiten ist notwendig, um die für den individuellenPatienten optimale Therapie in einer gemeinsamen EntscheidungfestzulegenQuelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Quelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Quelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005949596Der Patient als KundeDer Patient als„Bewerterdes Gesundheitswesens“Der Patient alsVersicherter und BeitragszahlerZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Solange eine Behandlung ihren Preis hat und Ärzteund andere Leistungserbringer damit ihr Einkommenerwerben, war und ist der Patient im ökonomischenSinne Kunde.• Der Kundenbegriff ist dennoch nur begrenztanwendbar, da der Patient / Versicherte / Bürger imGesundheitswesen nicht über alle typischenKundenmerkmale verfügt und der „besondereCharakter des Gutes Gesundheit“ bei einer reinmarktorientierten Sichtweise nicht hinreichendgewürdigt wird.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Patienten sind:• Experten in eigener Sache• Bindeglied zwischen verschiedenenVersorgungssektorenPatienten haben einen umfassenderenGesamteindruck vom [gesamten]Behandlungsprozess als Professionelle, die inder Regel nur ihren Arbeitsbereichüberblicken.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Wesentliches Strukturprinzip des deutschenGesundheitswesens ist die (zwangsweise oderfreiwillige) Zugehörigkeit eines Patienten zu eineröffentlich-rechtlichen Körperschaft mitSelbstverwaltung, - der Krankenkasse.• Durch diese Zugehörigkeit ist den Versicherten dieTeilnahme an der Selbstverwaltung und damit dieMitgestaltung der den Krankenkassen obliegendenAufgaben eröffnet. Organisierte Beteiligungsformensind denkbar, aber kaum realisiert.Quelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Quelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Quelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005979899Der Patient als BürgerPatient, Versicherter, Bürger - Rollen derNutzer des GesundheitswesensZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Die Einbindung der Bürger auf der Makroebenebeschränkt sich zur Zeit auf Landtags- undBundestagswahlen.• Es fehlen Spitzenverbände der Patienten, die anEntscheidungen über die Entwicklungen desGesundheitswesens teilnehmen.• Organisation einer erweiterten Mitbestimmung derPatienten- stärkere Institutionalisierung von Patienteninteressen imUmfeld legislativer und exekutiver Entscheidungen- stärkere Ausrichtung von Gesetzesvorhaben am Ziel derAusweitung von Handlungsspielräumen der SelbstverwaltungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Ethische ArgumentePassiverKrankerVersicherterKoproduzentMikroebenePartner<strong>Medizin</strong>ische ArgumenteÖkonomische ArgumenteKundeBewerterQualitätsargumenteDemokratische ArgumenteMesoebeneMakroebeneBürgerZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Exkurs: Der mündige Patient im Prozess desShared Decision Making - SDMDie folgenden Folien entstammen weitestgehend zwei Vorträgenvon David Klemperer, gehalten auf dem Kongress fürVersorgungsforschung in Bielefeld am 20. Juni 2004sowie der Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGSMPam 24. September 2004 in Magdeburg.http://www.klemperer.infoQuelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität, Stuttgart, 2001Quelle: Dierks u.a.: Patientensouveränität S.5, Stuttgart, 2001Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

101102Definition PEFKernelemente von partizipativerEntscheidungsfindungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Entscheidungsfindung und Outcome–Was wissen wir über den Zusammenhang vonArzt-PatientPatient-Kommunikation undBehandlungsergebnissen?David KlempererZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Partizipative Entscheidungsfindung (PEF) ist einInteraktionsprozess mit dem Ziel,• unter gleichberechtigter aktiver Beteiligung von Patientund Arzt• auf Basis geteilter Information• zu einer gemeinsam verantworteten Übereinkunft zukommen.Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Gesundheit"Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess"Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Mindestens 2 Teilnehmer (Patient und i.d.R. Arzt) sindbeteiligt.• Informationsaustausch findet in beide Richtungen statt.• Beide sind sich bewusst, dass und welcheWahlmöglichkeiten bezüglich der medizinischenEntscheidung bestehen.• Beide Partner bringen ihre Entscheidungskriterien aktivund gleichberechtigt in den Abwägungs- undEntscheidungsprozess ein.• Beide Partner übernehmen für die EntscheidungVerantwortung.http://www.patient-als-partner.de/http://www.patient-als-partner.de/Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005103104105Prozessschritte der partizipativenEntscheidungsfindungEntwicklung des KonzeptesWirkungenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>1. Mitteilung, dass eine Entscheidung ansteht2. Angebot der partizipativen Entscheidungsfindung/Rollen klären undGleichberechtigung der Partner formulieren („Equality“)3. Aussage über Vorliegen verschiedener Wahlmöglichkeiten –„Equipoise“4. Information über Optionen (mindestens EBM-Alternativen, Vor- undNachteile) evt. mit Decision Aids5. Rückmeldung über Verständnis der Optionen und Erfragen weitererOptionen aus Sicht des Patienten6. Präferenzen ermitteln (First Choice), ÄrztIn und PatientIn7. Aushandeln8. Gemeinsame (partizipative) Entscheidung9. Vertrag/Selbstverpflichtung (Plan zur Umsetzung der Entscheidung)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Entwickelt wurde das Konzept in erster Liniefür chronische Erkrankungen und fürmedizinische Entscheidungen, bei denenmehrere Therapiemöglichkeiten zur Wahlstehen. Aufgrund der wissenschaftlichenFortschritte ist davon auszugehen, dass demKonzept der partizipativenEntscheidungsfindung in Zukunft einezunehmende Bedeutung zukommen wird.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>In wissenschaftlichen Studien imangloamerikanischen Raum konnte gezeigtwerden, dass die partizipativeEntscheidungsfindung nachweislich positiveEffekte auf die Therapietreue (Compliance),auf den Behandlungserfolg und diePatientenzufriedenheit hat. Ob sich dieseBefunde auch in der deutschenGesundheitsversorgung zeigen, und ob dasKonzept hierauf übertragbar ist, wird derzeit inmehreren Forschungsprojekten überprüft.http://www.patient-als-partner.de/http://www.patient-als-partner.de/http://www.patient-als-partner.de/Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005106107108Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Shared Decision MakingArzt– ist bereit, den Patienten als Partner zu betrachten– gibt valide und relevante Informationen in verständlicher Form– stellt die Behandlungsoptionen dar– bringt die Präferenzen des Patienten in ErfahrungPatient– ist bereit, am Entscheidungsprozess mitzuwirken– stellt Fragen, wägt Argumente ab– bringt sein "Expertenwissen" ein(Person, Lebensumstände, Hoffnungen und Befürchtungen, ...)– übernimmt VerantwortungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Shared decision making competences• Problem definition• Portray equipoise• Portray options• Check understanding• Explore ideas, concerns, and expectationsabout intervention• Role preference• Decision making• Deferment if necessary• Review arrangementsFolie zur Verfügung gestellt von Glyn Elwyn.s.a. Elwyn G et al. "Doing prescribing". How doctorscan be more effective. BMJ 2003;327:864-7Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Ärzteüberschätzen, was sie anInformationen gebengeben weniger als diePatienten wünschensind nicht gut darin,Patientenbedürfnisse zuerkennenTowle A, Godolphin W. Education and training ofhealth care professionals.In: Edwards A, Elwyn G.Evidence-based Patient Choice, 2001, S. 247 Arzt• Verständnis des Patienten sicherstellen• Schriftliches Material• Decision AidsErinnerung des Patienten• 40 bis 80% der Informationen desArztes vergisst der Patient auf derStelle• Je mehr Information der Patienterhält, desto mehr vergisst er• Die Hälfte der erinnertenInformation ist falschKessels RPC. Patients' memory for medicalinformation. Journal of the Royal Society of Medicine.2003;96:219-222 Patient• Vorbereitet ins Gespräch gehen,z.B. Merkzettel, Notizen• Begleitperson• Aufzeichnung mitKassettenrekorderThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

110111Gesunder männlicher Patient, 45 Jahre,Blutdruck diastolisch 95 mm HgGesunder männlicher Patient, 45 Jahre,Blutdruck diastolisch 95 mm Hgkeine Behandlung100Behandlung100keine Behandlung100Behandlung100Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Risiken kommunizierenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>HerzinfarktSchlaganfall15kein HerzinfarktSchlaganfall8520 JahreZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>HerzinfarktSchlaganfall15kein HerzinfarktSchlaganfall8520 JahreHerzinfarktSchlaganfall11kein HerzinfarktSchlaganfall89McAlister FA et al. When should hypertension betreated? The different perspectives of Canadianfamily physicians and patients. CMAJ 2000; 163:403–8Nutzen: 3,75 von 100 Patientenrelatives Risiko: 25 Prozent verringertabsolutes Risiko: 4 Prozent verringertNumber neededto treat (NNT): 25McAlister FA et al. When should hypertension betreated? The different perspectives of Canadianfamily physicians and patients. CMAJ 2000; 163:403–8Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005112113114Relatives und absolutes RisikoRisiken/Wahrscheinlichkeiten kommunizierenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Vermeide es, nur beschreibende Begriffe zu benutzen"niedriges Risiko", "hohe Wahrscheinlichkeit"• Benutze standardisiertes VokabularEU: "very common" (1-10%), "common", "uncommon", "rare","very rare" (0,01-0,1%)• Benutze einen einheitlichen Nenner40 von 1.000 und 5 von 1.000 statt 1 von 25 und 1 von 200• Biete positive und negative Ergebnisse an"97 von 100 werden geheilt", "3 von 100 sterben"• Benutze absolute Zahlen• Benutze visuelle Hilfen für Wahrscheinlichkeiten• Stell sicher, dass das Einverständnis "informiert" istInformationen sind Daten/Fakten, die für den Betroffenen einen SinnmachenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Skolbekken JA. Communicating the risk reduction achieved bycholesterol reducing drugs. BMJ 1998; 316: 1956-1958Pailing J. Strategies to help patients understandrisk. BMJ 2003;327:745-748Pailing, J. Strategies to helppatients understand risk. BMJ2003;327:745-748Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005115116Wahrscheinlichkeit von Brustkrebs bei positiver Mammographie.Antworten von ÄrztenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Hindernisse für guteEntscheidungenGigerenzer G, Edwards A.Simple tools for understandingrisks: from innumeracy toinsight. BMJ 2003;327: 741-4.(27 September)Gigerenzer G, Edwards A. Simpletools for understanding risks: frominnumeracy to insight. BMJ 2003;327:741-4. (27 September)Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

118119120Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Hinweise auf QualitätsproblemeIndikationsstellung ist anfällig für nicht-medizinische Faktoren:• Vergütungssystem• finanzielle Verquickungen/wirtschaftliche Teilhaberschaft,Selbstüberweisung• medizinische Infrastruktur (Anzahl Ärzte, Anzahl Betten)• Psychodynamik der Arzt-Patient-Beziehung• soziale Schicht, ethnische Gruppe des Patienten• Geschlecht des Patienten bzw. des Arztes• Befürchtung von Schadensersatzforderungen medizinische Rationalität?? Patientenwohl??Klemperer D:Der Einfluß nicht-medizinischerFaktoren auf die Frequenz vonOperationen und Untersuchungen.Argument-Sonderband 182, Argument-Verlag, Hamburg 1990, S. 105-115Qualität in der <strong>Medizin</strong>. Derpatientenzentrierte Qualitätsbegriff undseine Implikationen.Dr. med. Mabuse. Heft Januar/Februar1996, S. 22-27Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Manipulation mit InformationBrustkrebsfrüherkennung durch Mammographie• 1998: Analyse von 58 Broschüren: 1ausschließlich relative Risikominderung• 2004: Analyse von 27 Websites:Risiken nur auf 4 Websites dargestellt 2Hormon"ersatz"therapie2002, Juli: mehr Schaden alsNutzen2003, Oktober: Analyse von 94deutschen Websitesgynäkologischer Praxen – Faktenwerden geleugnet 3 Ärztekammern?? Behörden??1 Slaytor EK, Ward JE. How risks of breast cancerand benefits of screening are communicated towomen: analysis of 58 pamphlets. BMJ1998;317:263-2642 Jørgensen KJ., Gøtzsche PC. Presentation onwebsites of possible benefits and harms fromscreening for breast cancer: cross sectional study.BMJ 2004;328:14833 Jens Buksch, Bernhilde Deitermann und PetraKolip: Hormontherapie in den Wechseljahren -Analyse der Webseiten von Gynäkologinnen undGynäkologen zum ThemaWechseljahre/Hormontherapie. Abschlussberichteines Projekts im Auftrag des WissenschaftlichenInstituts der AOK. Bonn, Oktober 2003Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Was führt zu effektiver Arzt-PatientPatient-Kommunikationund positiven Behandlungsergebnissen?Analyse von 21 Studien aus den Jahren 1983 bis 1993:• Ärzte, welche die Patienten darin unterstützen, ihre Erfahrungvollständig zu beschreiben• Empathie und Unterstützung• klare Informationen vom Arzt an den Patienten• SDM, das zu einem Einverständnis über das Vorgehen führtVon der Qualität der Kommunikation beeinflusste Outcomes- emotionale Gesundheit- Symptomminderung- Leistungsfähigkeit- Blutdruck- BlutzuckerspiegelStewart MA. Effective physician-patientcommunication and health outcomes: areview. CMAJ 1995;152(9):1423-33Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005121123ZusammenfassungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Arzt-Patient-Kommunikation ist dann gelungen, wenn• Vertrauen und ein Gefühl von Gemeinsamkeit/Konkordanz entsteht• der Patient in dem von ihm gewünschten Maße an den Entscheidungenteilnimmt• der Patient Informationen in den von ihm bevorzugten Formen erhält undversteht Shared Decision Making: gelungene Kommunikation führt zu- besseren Entscheidungen- besseren psychischen Outcomes- besseren physiologischen Outcomes- Zufriedenheit der Patienten - Zufriedenheit der Ärzte Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Ende ExkursShared Decision Making (SDM)/Partizipative Entscheidungsfindung(PEF)Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>PatientenpflichtenundPatientenrechte Ärzte und Patienten trainieren in Shared Decision Making !Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005124125126PatientenpflichtenPatientenpflichtenPatientenpflichtenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• SGB V § 1 Solidarität und Eigenverantwortung„Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat dieAufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten,wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern.Die Versicherten sind für ihre Gesundheit mitverantwortlich;sie sollen durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung,durch frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichenVorsorgemaßnahmen sowie durch aktive Mitwirkung anKrankenbehandlung und Rehabilitation dazu beitragen, denEintritt von Krankheit und Behinderung zu vermeiden oderihre Folgen zu überwinden. Die Krankenkassen haben denVersicherten dabei durch Aufklärung, Beratung und Leistungenzu helfen und auf gesunde Lebensverhältnisse hinzuwirken.“Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Zum Beispiel:• SGB 1 § 60 Angabe von Tatsachen„(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, undauf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung dererforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen,2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sindoder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungenabgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigenLeistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlagezuzustimmen.Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.“Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>SGB 1 § Dritter Titel: Mitwirkung desLeistungsberechtigten• SGB 1 § 60 Angabe von Tatsachen• SGB 1 § 61 Persönliches Erscheinen• SGB 1 § 62 Untersuchungen• SGB 1 § 63 Heilbehandlung• SGB 1 § 64 Berufsfördernde Maßnahmen• SGB 1 § 65 Grenzen der Mitwirkung• SGB 1 § 65a Aufwendungsersatz• SGB 1 § 66 Folgen fehlender Mitwirkung• SGB 1 § 67 Nachholung der MitwirkungThemenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

127128129Die wichtigsten PatientenrechteEntscheidung über Art und Umfang dermedizinischen BehandlungSelbstbestimmung am Ende des LebensZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• freie Arzt- und Krankenhauswahl• qualifizierte und sorgfältige medizinische Behandlung• Entscheidung über Art und Umfang der medizinischenBehandlung• Selbstbestimmung am Ende des Lebens• umfassende und rechtzeitige Aufklärung undInformation• Ablehnung der Mitwirkung an Forschung oder Lehre• Einsichtnahme in Behandlungsunterlagen• Daten- und Persönlichkeitsschutz• Schadensersatz in Fällen einer fehlerhaftenBehandlung oder unzureichenden AufklärungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Der Patient kann eine medizinische Versorgunggrundsätzlich auch dann ablehnen, wenn sie ärztlichgeboten erscheint.• Alle medizinischen Maßnahmen setzen eine wirksameEinwilligung des Patienten nach umfangreicherAufklärung voraus• Ist der Patient nicht ansprechbar, reicht bei lebensundgesundheitserhaltenden Notfallbehandlungenseine mutmaßliche Einwilligung aus.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Patienten im Sterben haben das Recht auf eine angemesseneBetreuung, insbesondere auf schmerzlindernde Behandlung.• Patienten, die entscheidungsfähig sind, können denBehandlungsabbruch oder das Unterlassen lebensverlängernderMaßnahmen verlangen. Eine gezielte Lebensverkürzung durchMaßnahmen, die den Tod herbeiführen oder das Sterbenbeschleunigen sollen, ist unzulässig und mit Strafe bedroht, auchwenn der Patient sie verlangt.• Bei Patienten, die nicht entscheidungsfähig sind, muss auf ihrenmutmaßlichen Willen abgestellt werden. Patienten können für denFall, dass sie nicht mehr entscheidungsfähig sind, vorsorglich imRahmen einer so genannten Patientenverfügung auflebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmenverzichten.Patientenrechte in Deutschland, BmGS u. BmJ, 2003Patientenrechte in Deutschland, BmGS u. BmJ, 2003Patientenrechte in Deutschland, BmGS u. BmJ, 2003Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005130131132Stärkung der Patientenrechte durch dieGesundheitsreformZiele der Patienten- undVerbraucherberatungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Einsetzung eines Beauftragten der Bundesregierungfür Patientenbelange• Beteiligung von Interessenvertretungen der Patientenin den Steuerungs- und Entscheidungsgremien, u.a.im Gemeinsamen Bundesausschuss• Einrichtung von „Stellen zur Bekämpfung vonFehlverhalten im Gesundheitswesen“• Recht der Versicherten, im Anschluss an einemedizinische Behandlung einen Beleg über die inAnspruch genommenen Leistungen und deren Kostenzu erhaltenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>PatientenberatungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Patienten sollen- Informationen über die verschiedenen Versorgungsangeboteerhalten und deren Vor- und Nachteile abfragen können- Wahlmöglichkeiten im Behandlungsverlauf erkennen- ihre Anliegen, Interessen und Rechte selbstständig vertretenlernen- Hilfen in psychischen und sozialen Krisen selbst anfordernkönnen- lernen, sich an der inhaltlichen Ausgestaltung desTherapieprozesses aktiv zu beteiligen- mehr Mitbestimmung im Gesundheitswesen ausüben- Aussagekraft med.-wiss. Forschungsergebnisse beurteilenkönnennach 2. Delphi-Befragung zur Patientenberatung:Expertenfragebogen und Ergebnisse, Bielefeld 2003Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005133134135Ziele der Patienten- undVerbraucherberatungInstitutionen der PatientenberatungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Beratung sollte- unabhängig für Fragen zu Krankheit, Behandlung,Betreuung und Versorgung sein- Wege durch das Versorgungssystem aufzeigenund ebnen- dem Erkrankten bei der Krankheitsbewältigunghilfreich sein- auch Angehörigen von Erkrankten offen stehenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Verbraucherverbände• Patientenschutz• Patienteninitiativen• Selbsthilfegruppen und deren Verbände• Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen• Einrichtungen der Gesundheitsversorgung• Ombudsleute• Heimbeiräte• Beratungsstellen freier Träger• Gesetzliche KrankenversicherungZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>InformationsbeschaffungInformationsvermittlungnach 2. Delphi-Befragung zur Patientenberatung:Expertenfragebogen und Ergebnisse, Bielefeld 2003Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005

136137138Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Hauptinformationsquelle in Gesundheitsfragen(% der EU Bevölkerung, n=16.067)Apotheker, Ärzte u.a.FernsehenBücher oder med. LexikaZeitungenMagazineFreunde, Familie, KollegenInternetFachpresseRadioKurse und Vorlesungen0,90,82,13,55,55,27,77,419,845,3Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Qualitätssicherung vonPatienteninformationen• durch Selbstverpflichtung der Anbieter- im Internet z.B. HON Code (HON 2000) oder e-Health Codeof Ethics• durch Kontrollen- unabhängige Institutionen bewerten die Qualität einerInformation (z.B. MedCertain)• unter staatlicher Aufsicht- z.B. Healthfinder (USA), NHS Direct Online (UK) oder AFGIS(Deutschland)• durch den NutzerZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Qualitätskriterien für Gesundheitsinformationen• Klinische Relevanz, Aktualität und sachliche Korrektheit• Aufführung aller wesentlichen Pro- und Contra-Argumente für einemedizinische Maßnahme• Information über mögliche (Behandlungs-) Alternativen• Darstellen der Risiken einer Behandlung• Orientierung an den Fähigkeiten und Bedürfnissen der verschiedenenZielgruppen• Einfache und kostengünstige Erreichbarkeit über verschiedene Medien• Verständliche Dissemination über niedrigschwellige MultiplikatorenBei schriftlichen Materialen und Internetauftritten außerdem:• Deutliche Hinweise auf den Verfasser der Informationen• Deutliche Hinweise auf Sponsoren bzw. mögliche eigene Interessen derVerfasserSpadaro: European citizens and sources of information about health, 2003Dierks, u.a. PatientensouveränitätAkademie für Technikfolgenabschätzung in BW, 2001Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005139140141PatientenschulungenAnbieter von PatientenschulungenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Patientenschulungenund SelbsthilfegruppenZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Patientenschulungen sollen auf der Grundlage von § 43 Nr. 2SGB V. „... den Patienten zum Selbstmanagement befähigen,Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen, aber auchFolgeerkrankungen vermeiden helfen.“• Unter Patientenschulung werden „interdisziplinäre, informations-,verhaltens- und handlungsorientierte Maßnahmen für chronischKranke und ggf. ihre Angehörigen bzw. ständigenBetreuungspersonen verstanden, die grundsätzlich in Gruppendurchgeführt werden. „Schulung“ steht dabei für ein strukturiertesund zielorientiertes Vorgehen.“• Patientenschulungen sind ein obligater Bestandteil der gesetzlichvorgesehenen Disease-Management-Programme (DMP) undsollen bundesweit flächendeckend angeboten werden.Zentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Fachgesellschaften (AWMF)• Selbsthilfeorganisationen• Pharmaunternehmen• Kliniken und Praxen• Universitäten und freie Forschungsinstitute• Berufsverbände• Ärztliche Selbstverwaltung• Rentenversicherungsträger• Arbeitsgemeinschaften• Stiftungen• Privatanbieter• Sportbunde• AOK-Landesverbände• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung• Bundesvereinigung für Gesundheit e.V.Küver u.a.: Erhebung und Bewertung von Schulungsprogrammen fürPatienten mit […] in Deutschland, Uni Kiel, 2003Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005142143144häufigste Defizite von PatientenschulungenLiteratur, Dokumente, InternetZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• Wissenschaftliche Nachweise zu Wirksamkeit und Nutzenfehlen• fehlende Kostentransparenz• Mängel in den Bereichen Methodik / Didaktik undQualitätssicherung• fehlende Risikostratifizierung anhand des Krankheitsstadiums,der Begleit- oder Folgeerkrankungen oder anhand derindividuellen Lebenslage• fehlende Berücksichtigung des bestehenden Schulungsstandesdes Teilnehmers• fehlende Interdisziplinarität• unzureichend qualifiziertes SchulungspersonalZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>Literatur, Dokumente, InternetZentrum für <strong>Psychosoziale</strong> <strong>Medizin</strong>• 2. Delphi-Befragung zur Patientenberatung: Expertenfragebogen und Ergebnisse,Bielefeld 2003• AFGIS: www.afgis.de• Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen: http://patientenstellen.de/• Dierks, Bitzer, Lerch, Martin, Röseler, Schienkiewitz, Siebeneick, Schwartz:Patientensouveränität – Der autonome Patient im Mittelpunkt, Akademie fürTechnikfolgenabschätzung in BW, 2001• Healthfinder: www.healthfinder.gov• http://www.aerztekammer-hamburg.de/patienten/index_patservice.htm• http://www.die-gesundheitsreform.de/hintergruende/Patientenbeauftragte• Interview mit einem Mitarbeiter der BAGP in Gesundheitsförderung (S.3),26.04.03• Journal of Medical Internet Research: www.jmir.org/2001/4/e28Küver u.a.: Erhebung und Bewertung von Schulungsprogrammen fürPatienten mit […] in Deutschland, Uni Kiel, 2003Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005Themenblock V - SozialmedizinApril 2005