2004 - Bohemicum Regensburg-Passau

2004 - Bohemicum Regensburg-Passau

2004 - Bohemicum Regensburg-Passau

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Herausgegeben im Auftrag des DAAD.<br />

Redaktion: Steffen Höhne und Marek Nekula unter Mitwirkung von Corinna Bilek,<br />

Nicole Birtsch, Ekkehard W. Haring, Sebastian Mancuso, Ina Rheber, Karsten Rinas<br />

und Raoul-Philip Schmidt.<br />

Druckvorlage von Dan Šlosar.<br />

Editionsbeirat: Kurt Krolop (Ehrenvorsitzender des Editionsbeirats), Peter Becher<br />

(München), Klaas-Hinrich Ehlers (Berlin), Ingeborg Fiala-Fürst (Olomouc), Mária<br />

Papsonová (Trnava), Jiří Stromšík (Praha), Dalibor Tureček (České Budějovice),<br />

Jaromír Zeman (Brno).<br />

ISBN 80–7106–731–8<br />

© Nakladatelství Lidové noviny 2005<br />

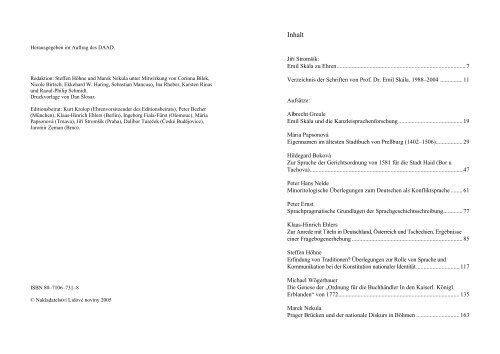

Inhalt<br />

Jiří Stromšík:<br />

Emil Skála zu Ehren......................................................................................7<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong> ...............11<br />

Aufsätze:<br />

Albrecht Greule<br />

Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung...........................................19<br />

Mária Papsonová<br />

Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)..................29<br />

Hildegard Boková<br />

Zur Sprache der Gerichtsordnung von 1581 für die Stadt Haid (Bor u<br />

Tachova)......................................................................................................47<br />

Peter Hans Nelde<br />

Minoritologische Überlegungen zum Deutschen als Konfliktsprache ........61<br />

Peter Ernst<br />

Sprachpragmatische Grundlagen der Sprachgeschichtsschreibung.............77<br />

Klaas-Hinrich Ehlers<br />

Zur Anrede mit Titeln in Deutschland, Österreich und Tschechien. Ergebnisse<br />

einer Fragebogenerhebung ..........................................................................85<br />

Steffen Höhne<br />

Erfindung von Traditionen? Überlegungen zur Rolle von Sprache und<br />

Kommunikation bei der Konstitution nationaler Identität. ............................ 117<br />

Michael Wögerbauer<br />

Die Genese der „Ordnung für die Buchhändler In den Kaiserl. Königl.<br />

Erblanden“ von 1772................................................................................. 135<br />

Marek Nekula<br />

Prager Brücken und der nationale Diskurs in Böhmen ............................. 163

Inhalt<br />

Martin Humpál<br />

Arnošt Kraus’ Monographie über Bjørnson und Ibsen..............................187<br />

Mirek Němec<br />

Der Schulalltag in den deutschen Schulen der Tschechoslowakei (1918–<br />

1938) im Spannungsfeld zwischen Staat und Volksgruppe.......................195<br />

Walter Koschmal<br />

Zur intertextuellen Dimension von J. M. Langers Erotik der Kabbala .....223<br />

Renata Cornejo<br />

Stimmen aus dem „Stummland“. Zum Sprachwechsel von Jiří Gruša<br />

und Ota Filip..............................................................................................251<br />

Literatur- und Forschungsberichte:<br />

Kurt Krolop<br />

Ein Pionierprojekt, aber keine Pionierleistung ..........................................265<br />

Dalibor Zeman<br />

Die Beurteilung der schriftsprachlichen Varietäten des Deutschen –<br />

retrospektiv betrachtet – unter besonderer Berücksichtigung der<br />

österreichischen Varietät ...........................................................................291<br />

Marek Nekula, Kateřina Šichová<br />

Sprache als Faktor der wirtschaftlichen Integration ..................................317<br />

Neue Literatur:<br />

Hildegard BOKOVÁ (Hg.): Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in<br />

Böhmen, Mähren und der Slowakei. Vorträge der internationalen Tagung<br />

veranstaltet vom Institut für Germanistik der Pädagogischen Fakultät der<br />

Südböhmischen Universität. České Budějovice 20.-22. September 2001.<br />

Wien (Edition Praesens) <strong>2004</strong>, 244 S. .......................................................337<br />

Ernst EICHLER (Hg.): Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche<br />

Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster, Hamburg,<br />

London (Lit Verlag) 2003, 228 Seiten.......................................................343<br />

Inhalt<br />

Ingeborg FIALA-FÜRST, Jörg KRAPPMANN (Hgg.): Lexikon<br />

deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci<br />

2002/2003 [Loseblattsammlung]. (= Beiträge zur mährischen<br />

deutschsprachigen Literatur 5) ................................................................... 347<br />

Gero FISCHER (Hg.): Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře<br />

Josefa Pšeničky. / Von Böhmen nach Wien. Lebenserinnerungen<br />

des tschechischen Schmiedes Josef Pšenička. Brno (Nakladatelství<br />

Doplněk) 2001, 174 Seiten........................................................................ 352<br />

Alena KÖLLNER: Buchwesen in Prag. Von Václav Matěj Kramerius bis<br />

Jan Otto (Buchforschung 1). Wien (Edition Praesens) 2000, 177 Seiten,<br />

28 Abb....................................................................................................... 356<br />

Primus-Heinz KUCHER: Ungleichzeitige / verspätete Moderne.<br />

Prosaformen in der österreichischen Literatur 1820–1880. Tübingen,<br />

Basel (Francke) 2002, 464 Seiten.............................................................. 359<br />

Bedřich W. LOEWENSTEIN: Wir und die anderen. Historische und<br />

kultursoziologische Betrachtungen. Dresden (Thelem) 2003, 436 Seiten. 364<br />

Fritz MAUTHNER: Der neue Ahasver. Ein Roman aus Jung-Berlin.<br />

Hrsg. und mit einem Nachwort von Ludger Lütkehaus. Berlin/Wien (Philo)<br />

2001, 387 S. .............................................................................................. 368<br />

Stefan Michael NEWERKLA: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch –<br />

Slowakisch. Frankfurt/Main (Peter Lang) <strong>2004</strong>, 780 Seiten...................... 374<br />

Heinrich PLETICHA (Hg.): Piaristen und Gymnasiasten. Schülerleben im<br />

alten Prag. (Bibliotheca Bohemica Band 40) Prag, Furth (Vitalis) 2001,<br />

102 Seiten.................................................................................................. 377<br />

Dieter WILDE: Der Aspekt des Politischen in der frühen Lyrik Hugo<br />

Sonnenscheins. Frankfurt/Main, Berlin (Lang) 2002, 322 Seiten. ............ 381<br />

Germanistica Pragensia XVI. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3.<br />

Praha: Univerzita Karlova (Karolinum) 2002 [Sonderheft zu Christian<br />

Heinrich Spieß], 104 Seiten. ..................................................................... 385<br />

Adressen ................................................................................................... 388<br />

Stylesheet ................................................................................................. 391

Emil Skála zu Ehren<br />

Wenn der vorliegende Band der BRÜCKEN Emil Skála gewidmet wird, so<br />

entbehrt dieser Akt schon in Bezug auf den Titel unseres Periodikums nicht<br />

einer gewissen Symbolik: ist der Geehrte doch seit Jahrzehnten einer derer,<br />

die, mitten in den bewegten Zeitläuften, zwischen Tschechen und Deutschen,<br />

zwischen ihren Kulturen und Mentalitäten Brücken zu schlagen bemüht<br />

sind – nicht bloß aus gutem Willen oder emotional-philanthropischen<br />

Beweggründen, sondern weil es ihm sein Beruf als Germanist gebot, den er<br />

mit Ernsthaftigkeit als Berufung und Verpflichtung zu unbestechlicher wissenschaftlicher<br />

Erkenntnis der Fakten verstand und ausübte.<br />

Die ideologiefreie Beschäftigung mit der Geschichte beider Völker, besonders<br />

auf dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei, also die geschichtlichen<br />

Tatsachen selbst, lehrten ihn, wie nicht nur schädlich, sondern auch<br />

sinn- und grundlos die gegenseitige Feindschaft und Verständnislosigkeit<br />

beider Volksgruppen auf einem derart schon geologisch durch die umliegenden<br />

Bergketten geschlossenen und von der Natur gleichsam als Einheit<br />

vorgesehenen Gebiet war. Schon wenn man die Tatsachen vorurteilsfrei,<br />

mit klaren, von guten wie schlechten Absichten ungetrübten Augen sieht,<br />

lehren sie jeden, der sehen will, dass die beiden Völker auf weiten Teilen<br />

dieses Gebiets seit Jahrhunderten in solcher gegenseitigen Verflochtenheit<br />

und Abhängigkeit voneinander lebten, die die besten Voraussetzungen für<br />

ein Zusammenleben, nicht nur für ein Neben- und Gegeneinanderleben boten,<br />

dass also Feindschaft überwindbar ist, unter der Voraussetzung allerdings,<br />

dass man sich selbst sowie einander erkennen und verstehen will.<br />

Wohl wissend, dass das Geschehene nicht ungeschehen und das einander<br />

Angetane nicht ungetan gemacht werden kann, hat Emil Skála in seiner professionellen<br />

Laufbahn das Seine dazu getan, Unverständnis und Feindschaft<br />

in der Gegenwart und für die Zukunft durch Erkenntnis und Wissen nach<br />

Maßgabe des Möglichen abzuschaffen. Es war ihm aber nicht weniger klar,<br />

dass auch geistige Brücken nicht in der Luft – durch schöne, wiewohl gut<br />

gemeinte, allgemeine Reden, Bekenntnisse und Herzensergießungen – gebaut<br />

werden, sondern lediglich aus kleinen, aus Schlacke und Schutt der<br />

Geschichte mühsam ausgegrabenen und bedächtig sortierten Steinen und<br />

Steinchen bestehen können.<br />

Zum Brückenschlagen wie zu mühsamer Grabungsarbeit in den Stollen der<br />

Geschichte dürfte Emil Skála bereits durch seine Herkunft vorbestimmt gewesen<br />

sein. Er wurde am 20. November 1928 in einer Bergmannsfamilie in<br />

Líně/Lihn unweit von Pilsen geboren, einem tschechischen Ort mit einer<br />

deutschen Minderheit, die fast ein Viertel der Bevölkerung bildete. Wer in

8<br />

Jiří Stromšík<br />

den 30er Jahren in einem solchen sprachlich wie national gemischten Gebiet<br />

aufwuchs, wo sich der Fall „von Humanität durch Nationalität zur Bestialität“<br />

in horrender Beschleunigung vollzog, musste die Erfahrung machen,<br />

dass Freundschaft und Feindschaft zwischen Volksgruppen kein Fatum,<br />

sondern eine Sache individueller Entscheidung ist und dass – will man darüber<br />

etwas Vernünftiges sagen – konkrete Falluntersuchungen in diesen<br />

Fragen aussagekräftiger, also nützlicher, sind als spekulative Generalisierungen<br />

oder moralische Appelle.<br />

Nach dem Abitur am Realgymnasium in Pilsen studierte Emil Skála in den<br />

Jahren 1947–1951 Germanistik und Anglistik an der Philosophischen Fakultät<br />

der Karls-Universität in Prag und parallel dazu Geographie und Geologie<br />

an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Die Wahl der beiden naturwissenschaftlichen<br />

Fächer ist auch für seine spätere wissenschaftliche<br />

Ausrichtung in seinem Hauptfach, der Germanistik, bezeichnend: Skála war<br />

von Anfang an kein Schmalspur-Germanist und wurde sehr früh zu einem<br />

Forscher mit außerordentlich weitem − heute sagt man: interdisziplinärem −<br />

Interessengebiet und geradezu enzyklopädischen Kenntnissen auf mehreren<br />

Feldern; in der Germanistik promovierte der spätere Linguist mit einer literaturwissenschaftlichen<br />

Arbeit über Hans Sachs’ Gesellschaftskritik.<br />

Seine akademische Laufbahn begann er, nach einem Jahr als Mittelschullehrer,<br />

1952 als Assistent an der Philosophischen Fakultät in Prag. Wichtige<br />

Förderung erhielten seine Forschungsinteressen während der Studienzeit in<br />

Leipzig, wo er in den Jahren 1957–1961 das Habilitationsstudium bei<br />

Theodor Frings absolvierte und mit der grundlegenden Studie Die Entwicklung<br />

der Kanzleisprache in Eger 1310 bis 1660 (ersch. 1967) erfolgreich<br />

abschloss.<br />

Nach der Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit in Prag verlief seine akademische<br />

Laufbahn allerdings nicht immer glatt. Als akademischer Lehrer ohne<br />

Parteiausweis war er zwar auch in den schlimmen Zeiten vor und nach 1968<br />

nicht durch Lehrverbot oder sonstige direkte Maßregelungen des Regimes<br />

betroffen, doch wurde seine Karriere von den regimetreuen akademischen<br />

Behörden und Funktionären auch nicht gefördert oder nur erleichtert. Seine<br />

Leipziger Habilitation wurde nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, automatisch<br />

nostrifiziert, sondern er wurde erst 1967 zum Dozenten ernannt, und es<br />

dauerte noch zwei volle Jahrzehnte, bis ihm 1987, erst in der Zeit der Perestrojka,<br />

die Professur zuerkannt wurde.<br />

Unbeschadet der zeitweise wenig fördernden äußeren Bedingungen und<br />

Umstände seiner Forschungen schuf Emil Skála in Jahrzehnten harter, konzentrierter,<br />

selbstloser und oft auch physisch aufreibenden Arbeit ein imposantes<br />

wissenschaftliches Werk. Schon in den ersten Jahren seiner Tätigkeit<br />

an der Prager Germanistik zeichneten sich seine wichtigsten Forschungsge-<br />

Emil Skála zu Ehren<br />

biete ab: er beschäftigte sich vor allem mit der Geschichte der deutschen<br />

Sprache, insbesondere mit der Entwicklung des Frühneuhochdeutschen,<br />

sowie mit der Dialektologie, wobei sein Augenmerk naturgemäß hauptsächlich<br />

auf die Sprache des Egerlandes sowie auf das Prager Deutsch gerichtet<br />

war; als Mitarbeiter des Literarhistorikers und Lexikographen Hugo Siebenschein<br />

wurde er schon 1953 in die Arbeit am großen Tschechisch-<br />

Deutschen Wörterbuch (erschienen 1970) einbezogen; nicht weniger natürlich<br />

ist im Hinblick auf seine Herkunft aus einem zweisprachigen Gebiet<br />

sein seit den 60er Jahren andauerndes Interesse für historische wie theoretische<br />

Aspekte des Bilinguismus; mit seinen naturwissenschaftlichen Studienfächern<br />

hängen seine über die Grenzen der Germanistik hinausgehenden<br />

Forschungen auf dem Gebiet der Onomastik und historischen Sprachgeographie<br />

zusammen.<br />

Es steht mir als Literarhistoriker nicht zu, sein wissenschaftliches Werk zu<br />

beurteilen − dies haben mit voller Kompetenz Sprachwissenschaftler aus<br />

aller Welt wiederholt getan −, doch auch uns Außenstehenden konnten einerseits<br />

das anerkennende Urteil und der Respekt, die ihm in den Fachkreisen<br />

in wachsendem Maß gezollt wurden, andererseits die allgemein wissenschaftlichen<br />

Qualitäten seiner Arbeit nicht verborgen bleiben. Jeder<br />

Historiker, welcher Richtung auch immer, weiß an Emil Skála zu schätzen,<br />

dass er immer ad fontes geht, dass er zuerst eine oft unvorstellbare Masse an<br />

Originaldokumenten und Materialien aufarbeitet, bevor er zur Auswertung<br />

des Materials bzw. zur Formulierung von Schlussfolgerungen und Thesen<br />

übergeht.<br />

Diese Grundeigenschaften und -prinzipien jedes soliden wissenschaftlichen<br />

Arbeitens hat Emil Skála auch an Generationen von Germanistikstudenten<br />

seiner Universität weitergegeben. Und er hat auf die heranwachsende Generation<br />

nicht nur Spezialkenntnisse, sondern auch etwas von der Weite seines<br />

Wissens zu übertragen getrachtet. Da ich die Ehre und das Vergnügen hatte,<br />

einige Jahre neben und mit ihm zu arbeiten, kann ich bezeugen, dass es ihm<br />

bei vielen Studenten auch gelungen ist: sie waren von seinem wissenschaftlichen<br />

Eifer wie von seinem umfassenden Wissen fasziniert, auch wenn sie<br />

sich andere Lebens- und Berufsziele setzten; unvergesslich bleiben ihnen<br />

noch nach Jahren unter anderem die beliebten, ja berühmten „Skála-<br />

Exkursionen“ – kollektive Forschungsreisen in Archive und Museen (von<br />

Böhmen über die Slowakei bis nach Ungarn), bei denen ihnen der Spezialist<br />

und Enzyklopädist Skála vor Ort, an noch nicht erschlossenen Dokumenten,<br />

vormachte, wie packend die wissenschaftliche Arbeit sein kann. Zu dem,<br />

was die Jüngeren von ihm lernen konnten – lange bevor es allgemein akzeptiert<br />

wurde −, gehört nicht zuletzt sein sachliches und selbstbewusstes, von<br />

einseitigen Schuldzuweisungen wie von Minderwertigkeitsgefühlen freies,<br />

9

10<br />

Jiří Stromšík<br />

von der Vergangenheit unbelastetes, weil auf tiefer Kenntnis der Vergangenheit<br />

beruhendes Verhältnis zu den Deutschen und ihrer Kultur.<br />

Emil Skála kann, wie wenige seiner Zunft, mit Stolz und Genugtuung auf<br />

ein erfülltes wissenschaftliches Leben zurückblicken. Möge dieser Band der<br />

BRÜCKEN, als Ausdruck von Respekt und Sympathie seiner Kollegen und<br />

Nachfolger, dies ihm wie uns allen wieder einmal in Erinnerung rufen.<br />

Jiří Stromšík<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála 1988–<strong>2004</strong> 1<br />

1988<br />

Das Frühneuhochdeutsche in den Städten Böhmens. – In: G. Bauer (Hg.),<br />

Stadtsprachenforschung: Unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse<br />

der Stadt Straßburg in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Vorträge<br />

des Symposiums vom 30. März bis 3. April 1987 an der Universität Mannheim<br />

(= Göppinger Arbeiten zur Germanistik 488). Göppingen: Kümmerle,<br />

239–270.<br />

Deutsche und tschechische Fachprosa in Böhmen in der Epoche des Humanismus.<br />

– In: H.–B. Harder (Hg.), Studien zum Humanismus in den böhmischen<br />

Ländern. Köln, Wien: Böhlau, 377–403.<br />

Egerer Urgichtenbuch. – In: O. Reichmann, K. P. Wegera (Hgg.), Frühneuhochdeutsches<br />

Lesebuch. Tübingen: Niemeyer, 61–64.<br />

Gaston van der Elst: Aspekte zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache.<br />

Erlangen 1987. – In: Germanistik 113. [Rezension]<br />

1989<br />

Čeština a němčina v českých zemích [Tschechisch und Deutsch in den<br />

böhmischen Ländern]. – In: Jazykové aktuality 26, Praha, 100–103.<br />

Ein gutes Gewürz. – In: B. U. Biere (Hg.), Institut für Deutsche Sprache: 25<br />

Jahre. Mannheim: IDS, 76–77.<br />

Lexikographie in Böhmen vom 13.–19. Jahrhundert. – In: K. Matzel, H.–G.<br />

Roloff (Hgg.), Festschrift für Herbert Kolb zu seinem 65. Geburtstag. Bern:<br />

Lang, 692–701.<br />

Linguistisches zum Bilinguismus in Böhmen. – In: H.–W. Eroms (Hg.),<br />

Probleme regionaler Sprachen (= Bayreuther Beiträge zur Dialektologie 4).<br />

Hamburg: Buske, 21–36.<br />

Lubomír Drozd in memoriam. – In: Philologica Pragensia. Praha:<br />

Univerzita Karlova, 212–213.<br />

Za profesorem Lubomírem Drozdem [Lubomír Drozd in memoriam]. – In:<br />

Slovo a slovesnost 50, Praha: Academia, 66–67.<br />

1 Durchgesehen von Johanna Gallupová. – Verzeichnis früherer Schriften von Prof. Emil<br />

Skála aus den Jahren 1954 bis 1987 (zusammengestellt von Jitka Míšová) erschien in<br />

Wiesinger, Peter (Hg.) (1988): Studien zum Frühneuhochdeutschen. Emil Skála zum 60.<br />

Geburtstag am 20. November 1988 (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik 476). Göppingen:<br />

Kümmerle.

12<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Zur Bedeutung der frühneuhochdeutschen Quellen in der Tschechoslowakei.<br />

– In: Deutsche Quellen aus dem 14. und 15. Jh. in der Tschechoslowakei.<br />

Texte und Analyse. Hiroshima, 1–4.<br />

Die ‚Ackermann‘-Handschriften E (clm 27063) und H (cgm 579). – In: Philologica<br />

Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 61–62. [Rezension]<br />

Gerhard Wolff, Deutsche Sprachgeschichte. – In: Philologica Pragensia.<br />

Praha: Univerzita Karlova, 62–64. [Rezension]<br />

1990<br />

Die Stadtsprachen in Böhmen zwischen Hus und Müntzer. – In: R. Peilicke<br />

(Hg.), Thomas Müntzers deutsches Sprachschaffen: Referate der internationalen<br />

sprachwissenschaftlichen Konferenz, Berlin, 23.–24.10.1989 (= Linguistische<br />

Studien, Reihe A 207). Berlin: Akad. d. Wiss. d. DDR, 228–251.<br />

Linguistisches zum Bilinguismus in Böhmen. – In: Bayreuther Beiträge zur<br />

Dialektologie 4. Hamburg: Buske, 21–36.<br />

Paläographie nichtgenügend. – In: Austria today: quarterly review of trends<br />

and events. Wien, 1.<br />

Wilhelm von Wenden im Kontext der böhmisch-österreichischen Wechselseitigkeit.<br />

– In: Philologica Pragensia 33/1, Praha: Univerzita Karlova, 10–20.<br />

1991<br />

Deutsch und Tschechisch im mitteleuropäischem Sprachbund. – In: E.<br />

Slembek, (Hg.), Culture and Communication (12th International Colloquium<br />

on Speech Communication). Frankfurt/Main: Verlag für interkulturelle<br />

Kommunikation, 49–58.<br />

Richtigstellung zum Aufsatz ‚Unter König Ottokar wurde deutsch gesprochen‘.<br />

– In: Prager Volkszeitung 25. Praha, 12.<br />

1992<br />

Das Deutsche im Kontakt mit dem Tschechischen. – In: E. Iwasaki (Hg.),<br />

Begegnung mit dem ‚Fremden‘. Grenzen – Traditionen – Vergleiche. Akten<br />

des VIII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für Germanische<br />

Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG), Tokyo 1990 (Bd. 3). München:<br />

iudicium, 97–103.<br />

Das Frühneuhochdeutsche in den Böhmischen Ländern und in der Slowakei.<br />

– In: Jahrbuch der Brüder-Grimm-Gesellschaft 1 (1991). Kassel: Ges.,<br />

117–123.<br />

Das Prager Deutsch. – In: Jahrbuch (= Bayerische Akademie der Schönen<br />

Künste 5). Schaftlach: Oreos, 130–140.<br />

Der Begriff Sudetendeutsche. – In: Gesamtstaatliche Zeitschrift für den<br />

Deutschunterricht 1. Praha, 10.<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Der Bilinguismus in Mitteleuropa: die deutsch-tschechische Entwicklung. –<br />

In: A. v. Humboldt-Stiftung. Fachsymposium 1991. Geisteswiss. und Literarisches<br />

Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Sonthofen, 133.<br />

Deutsch und Tschechisch im mitteleuropäischen Sprachbund. – In: brücken.<br />

Germanistisches Jahrbuch. N.F. 1. 1991/92. Berlin, Praha, Prešov, 173–179.<br />

Die Zukunft Europas ist mehrsprachig. Vorstellung neuer Mitglieder. – In:<br />

Jahrbuch 1992 / Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Darmstadt,<br />

24–27 u. 153–156.<br />

Křestní jméno Česko [Taufname Tschechien; zus. mit anderen Autoren]. –<br />

In: Lidové noviny. Praha (24.7.1992).<br />

Zur Entwicklung der deutschen grammatischen Terminologie. – In: B.<br />

Schaeder (Hg.), Wortarten: Beiträge zur Geschichte eines grammatischen<br />

Problems (= Reihe Germanistische Linguistik 133). Tübingen: Niemeyer<br />

1992, 277–293.<br />

Zur Verbreitung der mittelhochdeutschen Diphthongierung und Monophthongierung.<br />

– In: Germanistica Pragensia 10. Praha: Univerzita Karlova,<br />

7–18.<br />

1993<br />

– Eintrag Emil Skála in W. Kürschner (Hg.), Linguistenhandbuch. Tübingen:<br />

Günther Narr, 1280.<br />

Der Bilinguismus in Mitteleuropa: Die deutsch-tschechische Entwicklung. –<br />

In: A. P. Frank, K.–J. Maaß, F. Paul, H. Turk (Hgg.), Übersetzen, verstehen,<br />

Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im<br />

internationalen Kulturaustausch. Berlin: Erich Schmidt, 766–774.<br />

Die Zweisprachigkeit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei. – In: P. Bassola,<br />

R. Hessky, L. Tarnói (Hgg.), Im Zeichen der ungeteilten Philologie.<br />

Festschrift für Karl Mollay zum 80. Geburtstag (= Budapester Beiträge zur<br />

Germanistik 24). Budapest: Elte, 311–319.<br />

Jazyková situace v Čechách v rozmezí let 993–1322 [Die Sprachsituation in<br />

Böhmen in den Jahren 993–1322]. – In: Milénium břevnovského kláštera<br />

993–1993. Praha: Karolinum, 163–171. 2 Karten.<br />

1994<br />

– Eintrag Emil Skála in W. Kürschner (Hg.), Linguistenhandbuch. Biographische<br />

und bibliographische Daten deutschsprachiger Sprachwissenschaftlerinnen<br />

und Sprachwissenschaftler der Gegenwart. Bd. 2 (M-Z). Tübingen:<br />

Narr, 884–885.<br />

A két- és többnyelvüségröl [Von der Zwei- und Mehrsprachigkeit]. – In:<br />

Prágai tükör: kulturális éz közéleti lap. Evf. 2, sz. 3, Budapest: Kalligram<br />

Kiadó, 6–16.<br />

13

14<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Eduardo Goldstücker octogenario ab amicis collegis discipulis oblata (= Acta<br />

Universitatis Carolinae: Philologica, 1993, 3). [Wiss. Herausgeber]. Praha:<br />

Univ. Karlova, 1994.<br />

Lexikographie in Böhmen im 14.–19. Jahrhundert. – In: Germanoslavica.<br />

Zeitschrift für germanoslavische Studien 1, Nr. 1–2. Praha: Slovanský<br />

ústav, 3–10.<br />

Mundartliches in der Egerer Kanzlei. – In: Germanistica Pragensia 11<br />

(1993). Praha: Univerzita Karlova, 13–24.<br />

Tschechische Exonyma im deutschen Sprachgebiet bis zum Dreißigjährigen<br />

Krieg. – In: H.–B. Harder, H. Rothe (Hgg.), Studien zum Humanismus in<br />

den böhmischen Ländern, Bd. 3. Die Bedeutung der humanistischen Topographien<br />

und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder<br />

bis zur Zeit Balbíns. Köln u.a.: Böhlau, 249–256.<br />

Zde nejsou lvi. Jak to vypadá se znalostmi česko-německé historie [Hier<br />

sind keine Löwen. Wie es mit den Kentnissen der tschechisch-deutschen<br />

Geschichte aussieht]. – In: Nedělní Lidové noviny. Praha (15.1.1994), 2.<br />

Zum Prager Deutsch des 14. Jahrhunderts. – In: B. D. Haage (Hg.), Granatapfel.<br />

Festschrift für Gerhard Bauer zum 65. Geburtstag (= Göppinger Arbeiten<br />

zur Germanistik 580). Göppingen: Kümmerle, 13–27.<br />

Zweisprachigkeit und Motivation der mehrsprachigen Erziehung in der<br />

Tschechischen Republik. – In: Thesen, IVth International Conference on<br />

Language and Law. Fribourg 14.–17.9.1994, 286.<br />

1995<br />

Deutsche und tschechische Sprache in den böhmischen Ländern. – In: C.<br />

Gallio, Claudio, B. Heidenreich (Hgg.), Deutsche und Tschechen. Nachbarn<br />

im Herzen Europas. Beiträge zu Kultur und Politik. Köln: Wissenschaft und<br />

Politik, 90–99.<br />

Mundartliches in der Egerer Kanzlei. – In: G. Lerchner, M. Schröder, U.<br />

Fix (Hgg.), Chronologische, areale und situative Varietäten des Deutschen<br />

in der Sprachhistoriographie. Festschrift für Rudolf Große (= Leipziger<br />

Arbeiten zur Sprach- und Kommunikationsgeschichte 2). Frankfurt/Main,<br />

Berlin u.a.: Lang, 175–184.<br />

1996<br />

Der Begriff Sudetendeutscher. – In: H. L. Arnold u.a. (Hg.), Uferdasein.<br />

Deutschsprachige Literatur in Böhmen. Bautzen: Lusatia, 298–301.<br />

Die Sprachgeschichte des Böhmerwaldes / Jazykové dějiny Šumavy. – In:<br />

V. Maidl (Hg.), Znovuobjevená Šumava / Der wiederentdeckte Böhmerwald.<br />

Eine traditionsreiche europäische Region. Klatovy: Okresní muzeum,<br />

15–29.<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Tschechisch-deutsche Sprachkontakte. – In: Germanistica Pragensia 12.<br />

Praha, 7–27.<br />

Zweisprachigkeit und Motivation zu mehrsprachiger Erziehung in der Tschechischen<br />

Republik. – In: T. Stammen (Hg.), Politik – Bildung – Religion:<br />

Hans Maier zum 65. Geburtstag. Paderborn [u.a.]: Schöningh, 525–531.<br />

1997<br />

Rilkův vztah k české literatuře a básnictví [Rilkes Stellung zur tschechischer<br />

Literatur und Dichtung]. – In: Rainer Maria Rilke. Evropský básník<br />

z Prahy. Sborník z mezinárodní konference. Jinočany: H & H, 55–70.<br />

Zentrum und Peripherie in der Graphie der Lutherzeit. – In: K. J. Mattheier,<br />

H. Nitta, M. Ono (Hgg.), Gesellschaft, Kommunikation und Sprache<br />

Deutschlands in der frühen Neuzeit: Studien des Deutsch-Japanischen Arbeitskreises<br />

für Frühneuhochdeutschforschung. München: iudicium, 11–22.<br />

1998<br />

– Eintrag Emil Skála in: Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století.<br />

Praha: Agentura kdo je kdo, 532.<br />

– Germanist Emil Skála siebzig Jahre. – In: Prager Volkszeitung 48,<br />

4.12.1988, 2.<br />

– Rudolf Bentzinger: Emil Skála zum 70. Geburtstag. – In: Linguistica Pragensia<br />

8/2, 90–93.<br />

Rilkes Stellung zur tschechischen Literatur und Malerei. – In: P. Demetz, J.<br />

W. Storck, H. D. Zimmermann (Hgg.), Rilke – ein europäischer Dichter aus<br />

Prag. Würzburg: Königshausen & Neumann, 45–55.<br />

So eine Art Landarzt. Tagblatt-Gespräch mit Germanistikprofessor Emil<br />

Skála. – In: Prager Tagblatt 2. Praha, 2.<br />

Versuch einer Definition des mitteleuropäischen Sprachbundes. – In: P.<br />

Ernst, F. Patocka (Hgg.), Deutsche Sprache in Raum und Zeit. Festschrift<br />

für Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag. Wien: Ed. Praesens, 675–684.<br />

1999<br />

– Eintrag Emil Skála in: J. Tomeš et al.: Český biografický slovník 20. století.<br />

3 Bde, Bd. 3, Praha: Paseka, 130.<br />

– Theodor-Frings-Preis für Prager Germanisten Prof. Emil Skála. Weltweit<br />

einer der führenden Forscher des Frühneuhochdeutschen. – In: Prager<br />

Volkszeitung 19–20, 14.5.1999, 7.<br />

Der mitteleuropäische Sprachbund. – In: J. Scharnhorst (Hg.), Sprachkultur<br />

und Sprachgeschichte: Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein<br />

und wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa [Tagung in Berlin, 17.–<br />

18.10.1997]. Frankfurt/Main u.a.: Lang, 125–133.<br />

15

16<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Goethův vztah k češtině [Goethes Stellung zum Tschechischen]. – In: Třebívlice<br />

99. Obec Třebívlice, 75–78.<br />

Was sind böhmische Dörfer. – In: Germanistica Pragensia 14, Praha 1997<br />

[recte 1999], 123–130.<br />

2000<br />

Der Räuber Hotzenplotz. Ortsnamen in Tschechisch Schlesien und ihr<br />

sprachlicher Hintergrund. – In: Prager Volkszeitung 19–20, 12.5.2000, 11.<br />

Deutsche Fachprosa in Böhmen in der Epoche des Humanismus. – In: I.<br />

Barz, U. Fix, M. Schröder, G. Schuppener (Hgg.), Sprachgeschichte als<br />

Textsortengeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gotthard Lerchner.<br />

Frankfurt/Main, Berlin, Bern u.a.: Lang, 113–123.<br />

Deutsche und tschechische Exonyma im mitteleuropäischen Sprachbund. –<br />

In: H. Tiefenbach, H. Löffler (Hg.), Personenname und Ortsname: Basler<br />

Symposion, 6. und 7. Oktober 1997. Heidelberg: Winter, 251–265.<br />

Gibt es Schlesien überhaupt? – In: Prager Volkszeitung 13–14, 31.3.2000, 11.<br />

O původu jmen: Ke vztahu vlastního jména a apelativa [Vom Ursprung der<br />

Namen Skřipel, Skřípová, Skřip a Skřipov: Zur Beziehung des Eigennamens<br />

und Apellativums]. – In: Onomastické práce IV. Sborník rozprav k 70.<br />

narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera. Praha: Ústav pro český jazyk<br />

AV ČR, 439–441.<br />

Stichwörter für die tschechische Enzyklopädie Universum. Buchstaben A-<br />

Ma, Bd. 1–5.<br />

Středoevropský jazykový svaz [Der mitteleuropäische Sprachbund]. – In:<br />

Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova,<br />

77–85.<br />

Was sind böhmische Dörfer? – In: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských<br />

studií. Praha: Univerzita Karlova, 87–95.<br />

2001<br />

Das <strong>Regensburg</strong>er und das Prager Deutsch im Mittelalter. – In: A. Greule<br />

(Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext. Beiträge zu einem<br />

internationalen Symposium an der Universität <strong>Regensburg</strong>, 5. bis 7.<br />

Oktober 1999 (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Ed.<br />

Praesens, 51–62.<br />

Die deutsche Sprache in Tschechien an der Jahrtausendwende. – In: R. Bentzinger<br />

u.a. (Hg.), Sprachgeschichte, Dialektologie, Onomastik, Volkskunde.<br />

Beiträge zum Kolloquium am 3./4. Dezember 1999 an der Johannes-<br />

Gutenberg-Universität Mainz. Wolfgang Kleiber zum 70. Geburtstag (= Zeitschrift<br />

für Dialektologie und Linguistik; Beiheft 115). Stuttgart: Steiner, 127–<br />

131.<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Die Stadtbücher in Böhmen bis 1526 und die beteiligten Sprachen. – In: F.<br />

Debus u.a. (Hg.), Stadtbücher als namenkundliche Quelle. Vorträge des<br />

Kolloquiums vom 18.–20. September 1998 (= Akademie der Wissenschaften<br />

und der Literatur Mainz, Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen<br />

Klasse 7). Stuttgart: Steiner, 237–245, 1 Abb.<br />

Frühneuhochdeutsche Fachprosa in Böhmen: Die Egerer Forstordnung von<br />

1379. – In: A. Braun u.a. (Hg.), Beiträge zu Linguistik und Phonetik. Festschrift<br />

für Joachim Göschel zum 70. Geburtstag (= Zeitschrift für Dialektologie<br />

und Linguistik; Beiheft 118). Stuttgart: Steiner, 48–57.<br />

Stichwörter für die tschechische Enzyklopädie Universum. Buchstaben Ch-<br />

Ž, Bd. 4–10.<br />

2002<br />

Das <strong>Regensburg</strong>er und das Prager Deutsch. – In: S. Näßl (Hg.), <strong>Regensburg</strong>er<br />

Deutsch: Zwölfhundert Jahre Deutschsprachigkeit in <strong>Regensburg</strong> (= <strong>Regensburg</strong>er<br />

Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Reihe B.<br />

Untersuchungen 80). Frankfurt/Main u.a.: Lang, 153–170.<br />

Der mitteleuropäische Sprachbund. – In: J. Scharnhorst (Hg.), Sprachkultur<br />

und Sprachgeschichte. Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein<br />

und wissenschaftliche Sprachpflege in Europa. Frankfurt/Main u.a.:<br />

Lang, 125–133.<br />

Die Ortsnamen von Böhmen, Mähren und Schlesien als Geschichtsquelle. –<br />

In: Bohemia 43/2, 385–411.<br />

2003<br />

Die Ortsnamen von Böhmen, Mähren und Schlesien als Geschichtsquelle. –<br />

In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita<br />

Karlova, 123–148.<br />

Jazyk a nářečí Šumavy [Sprache und Dialekte Böhmerwalds]. – In: Šumava.<br />

Příroda, historie, život. Praha: Baset, 493–498.<br />

Rybniční registr chotěšovského kláštera z let 1743–1782. K dvoujazyčnosti<br />

Stříbrska v 18. století [Das Teichregister des Klosters Chotieschau aus den<br />

Jahren 1743–1782. Zur Zweisprachigkeit der Mieser Gegend im 18. Jahrhundert].<br />

– In: Acta Onomastica 54, Praha: Ústav pro český jazyk AV ČR,<br />

125–130.<br />

<strong>2004</strong><br />

Die ältesten Sprachenkarten Europas. – In: Linguistica Pragensia 14/1. Praha:<br />

Univerzita Karlova, 1–6.<br />

17

18<br />

Verzeichnis der Schriften von Prof. Dr. Emil Skála. 1988–<strong>2004</strong><br />

Gibt es den Mitteleuropäischen Sprachbund? – In: The Journal of Intercultural<br />

Studies. The Intercultural Research Institute, Kansai Gaidai University<br />

Publication, Nr. 30. Osaka, 22–29.<br />

Vergleichende historische Topographie von Böhmen, Mähren und Schlesien<br />

auf europäischen Karten der frühen Neuzeit. – In: brücken, N.F. 11, Praha:<br />

Lidové noviny, 79–105.<br />

Texte der Frühen Neuzeit aus der Slowakei (= Beiträge zur Editionsphilologie<br />

3). Berlin: Weidler. (Hrsg. zus. mit I. Piirainen)<br />

Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />

Albrecht Greule<br />

Der folgende Forschungsüberblick ist in Dankbarkeit Emil Skála zum 75.<br />

Geburtstag gewidmet. Ohne seine Forschungen gäbe es das internationale<br />

Forschungsparadigma „Kanzleisprachen“ nicht, das heute Forscher und<br />

Forscherinnen weit über die Grenzen von Tschechien, der Slowakei und<br />

Deutschland hinaus zusammenführt.<br />

1. ich rede nach der Sechsischen cantzley<br />

Martin Luthers in der Überschrift gekürzt wiedergegebenes Dictum (vgl.<br />

dazu BESCH 1967: 363) ist neben Äußerungen von Niclas von Wyle<br />

(1478), Fabian Frangk (1531), Martin Opitz (1624) und Justus Georg Schottelius<br />

(1663) der bekannteste Hinweis auf den Vorbildcharakter der in den<br />

Kanzleien der frühneuhochdeutschen Zeit geschriebenen Sprache und deren<br />

sprachausgleichende Wirkung (vgl. BENTZINGER 2000: 1665). Konrad<br />

Burdach erhob 1884 mit den Worten: „Eine Geschichte dieser Kanzleisprache<br />

wäre von höchster Wichtigkeit und höchstem Interesse [...]“ (zitiert<br />

nach BENTZINGER 2000: 1666) die Erforschung der Kanzleisprache(n) zu<br />

einem Programm der germanistischen Sprachgeschichtsschreibung (Das<br />

Folgende nach BENTZINGER 2000: 1666). Noch in der zweiten Hälfte des<br />

19. Jahrhunderts werden Urkundeneditionen und Einzeluntersuchungen zur<br />

Sprache von Kanzleien vor allem des südwestdeutschen, schweizerischen<br />

und schlesisch-lausitzischen Raumes veröffentlicht. In der ersten Hälfte des<br />

20. Jahrhunderts steht der ostmitteldeutsche Raum, insbesondere wegen der<br />

vermuteten Bedeutung der Prager und anderer böhmischer Kanzleien für die<br />

Herausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache, im Vordergrund. Als<br />

bedeutendste Edition wird in diesem Zeitraum (1929) das Corpus der altdeutschen<br />

Originalurkunden bis zum Jahre 1300 begonnen. Nach 1945 greifen<br />

– fast gleichzeitig – Zdeněk Masařík (1966) in Brünn und Emil Skála<br />

(1967) in Prag mutig das Thema der deutschen Kanzleisprachen in Böhmen<br />

und Mähren wieder auf. Ferner werden in beiden Teilen Deutschlands die<br />

Kanzleisprachen des ostmitteldeutschen, ostoberdeutschen und westoberdeutschen<br />

Raumes erforscht. Während des ganzen 20. Jahrhunderts gilt das<br />

Interesse auch den mittelniederdeutsch schreibenden Kanzleien.<br />

Zu einem wirklich grenzüberschreitenden Forschungsparadigma, an dem<br />

tschechische, slowakische, polnische, ungarische, baltische und deutsche<br />

Forscherinnen und Forscher intensiv mitwirken, wird die Kanzleisprachenforschung<br />

erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Der freie Zugang zu<br />

den Archiven und die Möglichkeit ihrer Erschließung ermöglichen nun die

20<br />

Albrecht Greule<br />

Auswertung reichlich fließender Quellen spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen<br />

Geschäftsschrifttums vorwiegend durch Sprachwissenschaftlerinnen<br />

und Sprachwissenschaftler vor Ort. Eine besondere Rolle fällt in einer<br />

Geschichte der Kanzleisprachenforschung dem finnischen, in Münster lehrenden<br />

Sprachwissenschaftler und Germanisten Ilpo Tapani Piirainen zu. Er<br />

bildete mit seinen Archivreisen in Osteuropa und zahlreichen Schriften (seit<br />

1970), vor allem zu den deutschen Kanzleisprachen in der Slowakei, während<br />

der Zeit der Teilung Europas eine wichtige Brücke zwischen Ost und<br />

West (vgl. MEIER/ZIEGLER 2001: 15–17, 603–612).<br />

In dem sich in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts international ausprägenden<br />

Paradigma der Erforschung der historischen deutschen Kanzleisprachen<br />

in Mitteleuropa, dessen Summa in einem vor der Ausarbeitung befindlichen<br />

Handbuch ausgebreitet werden wird (siehe unten) und dessen Forum<br />

der 1997 gegründete Internationale Arbeitskreis Kanzleisprachenforschung<br />

ist (mit bislang drei Symposien), fließen verschiedene Forschungstraditionen<br />

und Forschungsneuansätze zusammen und befruchten sich gegenseitig:<br />

Zuerst die Erforschung der volkssprachlichen Urkunden, deren Zahl zuerst<br />

im 13. Jahrhundert beachtliche Dimensionen erreicht (BENTZINGER 2000:<br />

1666–1669). Da aber in den Kanzleien nicht nur Urkunden ausgefertigt<br />

wurden, sondern auch Aktenstücke, Rechts- und Rechnungsbücher, Briefe<br />

usw. (EGGERS 1969: 23), ist es sinnvoll, das in den Kanzleien fixierte<br />

Schrifttum als ‚Geschäftsschrifttum‛ (Geschäftssprache) zu bezeichnen, das<br />

die engen Grenzen der Urkundensprache bei Weitem überschreitet. Eine<br />

Konstante des Forschungsparadigmas Kanzleisprachen ist die Frage ihrer<br />

Rolle beim Sprachausgleich (BENTZINGER 2000: 1669f.). Diese Fragestellung<br />

setzt voraus, dass in den Schriften der kleineren Kanzleien eher als<br />

in jenen der großen sich Dialekte niederschlagen, dass die Kanzleischreiber<br />

sich also mit der gesprochenen Sprache des Territoriums, für das sie zuständig<br />

sind, auseinander setzten. Deutlich aufeinander bezogen sind Kanzleisprachen-<br />

und historische Stadtsprachenforschung (vgl. BENTZINGER<br />

2001: 25–39); letztere wird in neuerer Zeit wesentlich gefördert durch den<br />

Internationalen Arbeitskreis für Stadtsprachenforschung (vgl. z.B. BISTER-<br />

BROOSEN 1999). Gegenüber der auf den Sprachausgleich bezogenen, älteren<br />

Kanzleisprachenforschung treten in jüngster Zeit die städtischen Kanzleien<br />

in den Vordergrund (ZIEGLER 2001: 69–85). Förderliche Impulse<br />

kommen seit Neuestem auch aus der Textsortenlehre (SPÁČILOVÁ 1998,<br />

MEIER 1999: 131–157), aus der (historischen) Soziolinguistik (MEIER<br />

2002: ZIEGLER 2002) und aus der (historischen) Pragmatik (ERNST 1999:<br />

17–31; MEIER 2002).<br />

Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />

2. Kanzlei und Kanzleisprache(n)<br />

Es gehört inzwischen zu den Fixa der deutschen Sprachgeschichtsschreibung,<br />

dass es sich bei den Kanzleien um „Zentralstellen der Landes- oder<br />

Stadtverwaltung“ (EGGERS 1969: 23) handelte. Die Kanzlei als größere,<br />

feste Organisation mit einem Kanzler an der Spitze, mit Notaren, mehreren<br />

Schreibern und anderem Hilfspersonal ist freilich eine eher späte und außergewöhnliche<br />

Erscheinung. Die für eine Kanzlei typische Sprache fassen<br />

wir im Geschäftsschrifttum, das im Auftrag eines Königs, eines Fürsten,<br />

einer Stadt, eines Bischofs oder eines Klosters in deren Kanzlei verfasst<br />

wurde, zusammen. Die Klassifikation der Kanzleisprachen in der Abhängigkeit<br />

von der jeweiligen Herrschaft, womit auch der unterschiedliche<br />

Wirkungskreis und der unterschiedliche Einfluss der Kanzleischreibe auf<br />

den Sprachausgleich zusammenhängt, ist in der Forschung längst erkannt.<br />

Es wird durchaus unterschieden zwischen Schrifttum der kaiserlichen, der<br />

kurfürstlichen, herzoglichen, fürstlichen, bischöflichen und städtischen<br />

Kanzleien. In Anbetracht des aus den Archiven zu Tage geförderten Schrifttums<br />

stehen wir mit einer textsortenspezifischen Analyse der Kanzleisprachen<br />

erst am Anfang. Da dort nicht nur Urkunden geschrieben wurden, sondern<br />

auch Briefe, Register, Rechnungsbücher, Salbücher, Stadtbücher,<br />

Amtsbücher, Testamente und Ähnliches (BENTZINGER 2000: 1665), steht<br />

die Forschung auch vor der schwierigen Aufgabe, quantitative und vor allem<br />

qualitative Grenzen zu ziehen.<br />

Ein Kennzeichen der neueren, besonders auf Ostmitteleuropa gerichteten<br />

Kanzleisprachenforschung ist ihre Konzentration auf die städtischen Kanzleien<br />

und das dort produzierte Schrifttum, nachdem für die Forschung die<br />

Sprache sowohl der Kanzlei der Könige und Kaiser als auch die der kursächsischen<br />

Kanzlei über 100 Jahre im Vordergrund stand. So konzentrieren<br />

sich die jüngsten Bemühungen zum Beispiel von Arne Ziegler, das ‚soziopragmatische<br />

Bedingungsgefüge‛, aus dem sich ein kanzleisprachlicher<br />

Diskurs sowie ein kanzleisprachlicher Schreibusus herausgebildet hat<br />

(ZIEGLER 2001: 75) zu beschreiben, bezeichnenderweise auf die Kanzleien<br />

von Städten, besonders auf die der Stadt Preßburg/Bratislava. Ziegler<br />

beschreibt das diskursive Bedingungsgefüge kanzleisprachlicher Faktoren,<br />

das er in einem Schema entfaltet, folgendermaßen:<br />

Die Kanzlei fungiert als institutioneller Rahmen, der einen spezifischen kanzleisprachlichen<br />

Schreibusus überhaupt erst ermöglicht. Dieser Schreibusus prägt die jeweiligen Kanzleitexte,<br />

die wiederum einen kanzleisprachlichen Diskurs formulieren, der seinerseits Rückwirkungen<br />

auf verschiedene Einflussfaktoren hat und somit auch den konkreten historisch-gesellschaftlichen<br />

Diskurs, der die städtische Kommunikationspraxis ermöglicht, mitgestaltet (ZIEGLER<br />

2001: 75).<br />

21

22<br />

Albrecht Greule<br />

3. Forschungsergebnisse<br />

3.1. Zu verschiedenen Regionen<br />

Dank den Forschungen zur Prager Kanzlei Karls IV. und zum ‚Prager<br />

Deutsch‘ (SKÁLA 1994) gebührt Tschechien, genauer Böhmen, ein Vorrang,<br />

wenn es um die Erforschung der Geschichte der deutschen Sprache<br />

außerhalb Deutschlands geht. Insbesondere Emil Skála und seiner Untersuchung<br />

zur Entwicklung der Kanzleisprache in Eger von 1310 bis 1660<br />

(SKÁLA 1967) sind neue Einsichten in die Stellung der Sprache der Prager<br />

Kanzlei zu verdanken. Als Ergebnis kann die Sprachgeschichtsschreibung<br />

deshalb festhalten, dass die Prager Kanzleisprache zwar „ihr besonderes<br />

Gepräge“ hat, dass sie aber keine Prager Eigenschöpfung ist, sondern dass<br />

„auch sie bereits in einer Traditionslinie steht, die sich vorher schon in den<br />

Kanzleien von Nürnberg und Eger und vielleicht sogar in <strong>Regensburg</strong> zeigt“<br />

(EGGERS 1969: 22). Die Forschungen von Hildegard Boková konzentrieren<br />

sich seit 1981 auf die deutschsprachigen Urkunden und Stadtbucheintragungen<br />

Südböhmens im 14. und 15. Jahrhundert mit einem Schwergewicht<br />

auf der Schreibe der Städte und der Adelsfamilie von Rosenberg (z.B.<br />

BOKOVÁ 1998).<br />

Mähren hat Zdeněk Masařík mit zwei Büchern und mehreren Aufsätzen im<br />

Blick (MASAŘÍK 1966, 1985). Unter den mährischen Städten kommt, was<br />

die Überlieferung deutschsprachiger Texte anbelangt, Olmütz/Olomouc<br />

eine besondere Rolle zu. Um die Hebung und Auswertung der Schätze der<br />

Olmützer Stadtkanzlei hat sich vor allem Libuše Spáčilová im Umfeld einer<br />

Habilitationsschrift verdient gemacht (SPÁČILOVÁ 1998). Neben Einzeluntersuchungen<br />

zu weiteren städtischen Kanzleisprachen in Mähren (Opava/Troppau,<br />

Moravská Třebová/Mährisch Trübau, Ostrava/Ostrau) wurde<br />

durch die Arbeiten von Lenka Vaňková das Interesse auf die Sprache der<br />

Stadtbücher des Kuhländchens, einer deutschen Sprachinsel im östlichen<br />

Teil Nordmährens zwischen dem Gesenke und den Beskiden am Oberlauf<br />

der Oder, deren Eintragungen im 16. Jahrhundert beginnen, gerichtet<br />

(VAŇKOVÁ 1999).<br />

Am umfangreichsten sind die Forschungen zu den deutschen Kanzleisprachen<br />

in der Slowakei (vgl. GREULE/MEIER 2003), was nicht zuletzt mit<br />

der großen Energie zusammenhängt, die Ilpo Tapani Piirainen mit seinen<br />

Schülern Jörg Meier und Arne Ziegler seit dreißig Jahren auf die dort produzierte<br />

und archivierte gewaltige Textmenge aufwenden (PIIRAINEN<br />

2001). Diesem Engagement ist es auch zu verdanken, dass für die sprachgeschichtliche<br />

Auswertung des slowakischen Materials auch einheimische<br />

Germanistinnen und Germanisten begeistert werden konnten. Dazu gehören<br />

Mária Papsonová (Prešov) und L’udmila Kretterová (Nitra). Ich kann hier<br />

nur ganz punktuell die slowakischen Kanzleiorte und Quellen auflisten, zu<br />

Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />

denen bislang Ergebnisse vorliegen: Banská Štiavnica/Schemnitz (Sándor<br />

Gárdonyi, L. Kretterová), Kremnica/Kremnitz (S. Gárdonyi, I.T. Piirainen),<br />

Stadtwissbuch von Smolník/Schmölnitz (S. Gárdonyi), Stadtrechtsbuch von<br />

Žilina/Sillein (I.T. Piirainen, M. Papsonová), Stadtbuch von Krupina/Karpfen<br />

(Karl-Heinz Grothausmann), Stadtbuch Košice/Kaschau (O.R.<br />

Halaga, I.T. Piirainen), Zipser Willkür (M. Papsonová), Glenica/Göllnitz<br />

(Helmut Protze), Bratislava/Preßburg (Rainer Paul, I.T. Piirainen); Stadtbuch<br />

von Švedlár/Schwedler (I.T. Piirainen/J. Meier), Levoča/Leutschau (J.<br />

Meier, I.T. Piirainen), Kežmarok/Käsmark (I.T. Piirainen/A. Ziegler), Lubica/Leibitz<br />

(I.T. Piirainen). (Bezüglich der genauen bibliographischen Angaben<br />

wird auf die Bibliographie zur Kanzleisprachenforschung, von Jörg<br />

Meier und Arne Ziegler, die im 2003 Praesens Verlag Wien erschienen ist,<br />

verwiesen.)<br />

Die geographische und historische Nähe der slowakischen Hauptstadt Bratislava/Preßburg<br />

zu Wien legt es nahe, hier auch die Forschungen zur Wiener<br />

Stadtsprache im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, die vor allem<br />

von Peter Ernst betrieben werden (z.B. ERNST 1994), in das Spektrum der<br />

mitteleuropäischen Kanzleisprachenforschung einzuordnen. – Noch wenig<br />

ist erstaunlicherweise zu den deutschen Kanzleisprachen in Ungarn bekannt.<br />

Den neuesten Stand der Forschung hält Péter Bassola fest (BASSOLA 2001).<br />

Nebst der Erfassung der Kanzleisprache einiger weniger Schreiborte in<br />

Schlesien (vgl. PIIRAINEN 1994) konzentriert sich das Forschungsinteresse<br />

in Polen bislang auf Krakau und Thorn. Im einen Fall führt Józef Wiktorowicz,<br />

im anderen Fall Józef Grabarek die Forschung an (WIKTORO-<br />

WICZ 1981, GRABAREK 1984).<br />

Fast als terra incognita müssten die Kanzleisprachen in den baltischen Ländern<br />

bezeichnet werden, gäbe es nicht einige Untersuchungen zur deutschen<br />

Kanzleisprache in Lettland (vgl. LELE-ROZENTALE 2001). Die Kanzleisprachen<br />

des Baltikums sind im engen Zusammenhang mit der Entwicklung<br />

der in den Kanzleien Norddeutschlands verwendeten Schreibe und des<br />

Übergangs von der (mittel-)niederdeutschen zur hochdeutschen Schreibsprache<br />

(vgl. RÖSLER 1997) zu sehen.<br />

3.2. Zu den linguistischen Analysebereichen<br />

Das oben nur andeutungsweise skizzierte Bild der bisherigen Forschungsaktivitäten<br />

und Forschungsergebnisse nach Regionen vermittelt noch keinen<br />

Eindruck von der Breite der sprachwissenschaftlichen Perspektiven, unter<br />

denen die Kanzleisprachen untersucht wurden und werden. Größte Bedeutung<br />

kommt zuerst einer Reihe von Editionen kanzleisprachlicher Texte zu,<br />

die von Ilpo Tapani Piirainen und seinen Schülern selbst vorgenommen<br />

oder angeregt wurden und erste sprachwissenschaftliche Auswertungen ent-<br />

23

24<br />

Albrecht Greule<br />

halten. Die Kanzleisprache wird sodann auf allen Ebenen der Sprachstruktur<br />

untersucht: im Bereich von Phonologie, Morphologie, Lexik (auch interferenzielle<br />

Lexik), Lexikographie und Semantik, Phraseologie (besonders die<br />

Formeln), Syntax, Stilistik und Pragmatik. Dabei stehen gewissermaßen im<br />

Nachklang zur Frage des Sprachausgleichs Untersuchungen zum Verhältnis<br />

von Lautung und Schreibung in einzelnen Kanzleien rein zahlenmäßig noch<br />

im Vordergrund. In den variationslinguistischen Bereichen liegen Forschungsergebnisse<br />

zu den Schreibdialekten, zur Schreibgeographie ganzer<br />

Regionen wie Mähren (MASAŘÍK 1985), zu einem Atlas frühmittelniederdeutscher<br />

Schreibsprachen (RÖSLER 2000) und zur Rechtssprache vor,<br />

nicht zuletzt auch solche zur Mehrsprachigkeit in Kanzleitexten. Darüber<br />

hinaus gibt es einzelne Ansätze einer regionspezifischen Sprachgeschichtsschreibung.<br />

Auch hier gehört Emil Skála mit einem Aufsatz zu den Anfängen<br />

der deutschen Schriftsprache in der Slowakei (SKÁLA 1983) zu den<br />

Vorreitern.<br />

4. Gegenwärtige Aktivitäten und Forschungsdesiderate<br />

Ein Resümee der beeindruckenden Aktivitäten und Leistungen zahlreicher<br />

Forscherinnen und Forscher im Paradigma Kanzleisprache(n) lässt gleichzeitig<br />

auch die Lücken und Forschungsdesiderate deutlich hervortreten. Es<br />

sind zunächst ‚territoriale‛ Lücken, die es zu füllen gilt. Auf Forschungslükken<br />

zu den Kanzleisprachen des Baltikums wurde bereits hingewiesen. So<br />

gut wie nichts wissen wir von deutschen Kanzleisprachen in Russland und<br />

auf dem Balkan (Rumänien). Auch in Polen klaffen trotz der beachtlichen<br />

Aktivitäten der dortigen Germanisten noch Forschungslücken, z.B. in<br />

Schlesien. Ähnliches gilt für Böhmen, besonders für Nordböhmen. Für<br />

Böhmen ist – nach Auswertung der Archive (vgl. TIŠEROVÁ 2001) –<br />

durchaus eine Mähren (vgl. MASAŘÍK 1985) vergleichbare frühneuhochdeutsche<br />

Sprachgeographie vorstellbar. Auch die Ansätze zu Wörterbüchern<br />

des Frühneuhochdeutschen in der Slowakei und in Ungarn sollten gefördert<br />

werden. Noch kaum in das hier vorgestellte Paradigma sind die Kanzleien<br />

und Kanzleisprachen im westlichen Mitteleuropa integriert. Ferner gilt es in<br />

der Zukunft, das kanzlei-interne Schrifttum (Kanzleibücher u.ä.) auszuwerten,<br />

um noch mehr über die Vorgänge innerhalb von Kanzleien selbst zu<br />

erfahren.<br />

Durch Symposien zu den Kanzleisprachen in regelmäßiger Abfolge (Bydgoszcz<br />

1997, <strong>Regensburg</strong> 1999, Münster 2001, Bochum 2003) mit den entsprechenden<br />

Publikationen, einer Bibliographie und vor allem einem Handbuch<br />

ist die große Gemeinde der Kanzleisprachenforscherinnen und -forscher<br />

mit großem Engagement bemüht, die genannten und weitere<br />

Forschungslücken sukzessive zu schließen. In dem von Albrecht Greule,<br />

Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />

Jörg Meier und Arne Ziegler herausgegebenen Handbuch Kanzleisprachenforschung<br />

wird durch die Mitarbeit der namhaften Fachleute der internationalen<br />

Forschergemeinschaft ein umfassender Überblick über Gegenstand,<br />

Geschichte, wissenschaftliche Voraussetzungen und Stand der Kanzleisprachenforschung<br />

geboten. Den Kern darin bilden Überblicke über die Kanzleien<br />

auf niederdeutschem (Kap. V) und hochdeutschem Sprachgebiet (Kap.<br />

VI) sowie über Kanzleien am Rande und außerhalb des geschlossenen deutschen<br />

Sprachgebiets.<br />

Literaturverzeichnis<br />

BASSOLA, Péter (2001): Zur deutschen Kanzleisprache in Ungarn. – In: A.<br />

Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (= Beiträge<br />

zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 189–201.<br />

BENTZINGER, Rudolf (2000): Die Kanzleisprachen. – In: W. Besch u.a.<br />

(Hg.), Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen<br />

Sprache und ihrer Erforschung. 2., vollst. neubearb. u. erw. Aufl., 2.<br />

Halbbd., Berlin, New York: de Gruyter, 1665–1673.<br />

BESCH, Werner (1967): Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15.<br />

Jahrhundert. München: Francke.<br />

BISTER-BROOSEN, Helga (1999): Beiträge zur historischen Stadtsprachenforschung<br />

(= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 8). Wien:<br />

Edition Praesens.<br />

BOKOVÁ, Hildegard (1998): Der Schreibstand der deutschsprachigen Urkunden<br />

und Stadtbucheintragungen Südböhmens in vorhussitischer Zeit<br />

(1300–1419). Frankfurt/Main: Lang.<br />

EGGERS, Hans (1969): Deutsche Sprachgeschichte III. Das Frühneuhochdeutsche.<br />

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.<br />

ERNST, Peter (1994): Die Anfänge der frühneuhochdeutschen Schreibsprache<br />

in Wien (= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 3). Wien: Edition<br />

Praesens.<br />

ERNST, Peter (1999): Pragmatische Aspekte der historischen Kanzleisprachenforschung.<br />

– In: A. Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen<br />

Kontext (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition<br />

Praesens, 17–31.<br />

GRABAREK, Józef (1984): Die Sprache des Schöffenbuchs der Alten Stadt<br />

Toruň. Rzeszów: Wyd. Wyższej Szkoły Pedag. w Rzeszowie.<br />

25

26<br />

Albrecht Greule<br />

GREULE, Albrecht (Hg.) (2001): Deutsche Kanzleisprachen im europäischen<br />

Kontext (= Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition<br />

Praesens.<br />

GREULE, Albrecht/MEIER, Jörg (Hg.) (2003): Deutsche Sprache in der<br />

Slowakei. Bilanz und Perspektiven ihrer Erforschung. Wien: Edition Praesens.<br />

LELE-ROZENTALE, Dzintra (2001): Die mittelniederdeutschen Texte aus<br />

der Rigaer Ratskanzlei. Forschungsstand, -desiderate, -möglichkeiten. – In:<br />

A. Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (=<br />

Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 297–<br />

309.<br />

MASAŘÍK, Zdeněk (1966): Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache<br />

Süd- und Mittelmährens. Brno: Opera Universitatis.<br />

MASAŘÍK, Zdeněk (1985): Die frühneuhochdeutsche Geschäftssprache in<br />

Mähren. Brno: Opera Universitatis.<br />

MASAŘÍK, Zdeněk (2001): Die Erforschung der frühneuhochdeutschen<br />

Kanzleisprachen in Mähren. Ergebnisse und Ausblick. – In: A. Greule<br />

(Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (= Beiträge zur<br />

Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 75–84.<br />

MEIER, Jörg (1999): Städtische Textsorten des Frühneuhochdeutschen. Die<br />

Leutschauer Kanzlei im 16. Jahrhundert. – In: H. Bister-Broosen (Hg.), Beiträge<br />

zur historischen Stadtsprachenforschung (= Schriften zur diachronen<br />

Sprachwissenschaft 8). Wien: Edition Praesens, 131–157.<br />

MEIER, Jörg (2002): Städtische Kommunikation in der Frühen Neuzeit.<br />

Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik. Habil.–Schrift,<br />

Universität Bochum, Druck: Frankfurt/Main: Lang (<strong>2004</strong>).<br />

MEIER, Jörg/ZIEGLER, Arne (Hg.) (2001): Deutsche Sprache in Europa.<br />

Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60.<br />

Geburtstag. Wien: Edition Praesens.<br />

PIIRAINEN, Ilpo Tapani (1994): Erforschung deutschsprachiger Handschriften<br />

des 14.–18. Jahrhunderts in schlesischen Archiven in Polen. – In:<br />

Kwartalnik Neofilologiczny 46, 239–250.<br />

PIIRAINEN, Ilpo Tapani (2001): Dreißig Jahre Forschungen an deutschen<br />

Handschriften in der Slowakei. – In: M. Elmentaler (Hg.), Regionalsprachen,<br />

Stadtsprachen und Institutionssprachen im historischen Prozess.<br />

(= Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft 10). Wien: Edition Praesens,<br />

223–239.<br />

Emil Skála und die Kanzleisprachenforschung<br />

RÖSLER, Irmtraud (1997): Fürstenkanzlei und lokale Domanialkanzleien –<br />

zwei Ausprägungen herzoglichmecklenburgischer Kanzleien im 16. Jahrhundert.<br />

– In: J. Grabarek (Hg.), Deutschsprachige Kanzleien des Spätmittelalters<br />

und der frühen Neuzeit. Bydgoszcz: Wydawn. Uczelniane WSP,<br />

143–157.<br />

RÖSLER, Irmtraud (2000): Das DFG-Projekt „Atlas frühmittelniederdeutscher<br />

Schreibsprachen“: Möglichkeiten der namenkundlichen Auswertung<br />

des Quellenkorpus. – In: F. Debus (Hg.), Stadtbücher als namenkundliche<br />

Quelle (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen<br />

der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Einzelveröffentlichung<br />

Nr. 7, Jahrgang 2000). Mainz, Stuttgart: Franz Steiner, 87–105.<br />

SKÁLA, Emil (1967): Die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger 1310–<br />

1660 (= Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen). Berlin:<br />

Deutsche Akademie der Wissenschaften.<br />

SKÁLA, Emil (1983): Die Anfänge der deutschen Schriftsprache in der<br />

Slowakei. – In: Festschrift für Laurits Saltveit zum 70. Geburtstag, hrsg.<br />

von J. O. Askedal u.a.. Oslo, Bergen, Tromsö: Universitetsforlaget, 182–<br />

193.<br />

SKÁLA, Emil (1994): Zum Prager Deutsch des 14. Jahrhunderts. – In: U.<br />

Müller u.a. (Hg.), Granatapfel. Festschrift für Gerhard Bauer zum 65. Geburtstag.<br />

Göppingen: Kümmerle, 13–27.<br />

SPÁČILOVÁ, Libuše (1998): Das Frühneuhochdeutsche in der Olmützer<br />

Stadtkanzlei (bis 1550). Eine textsortengeschichtliche Untersuchung und<br />

linguistische Aspekte. Habil.–Schrift Olomouc, Druck: Berlin: Weidler<br />

(<strong>2004</strong>).<br />

TIŠEROVÁ, Pavla (2001): Deutschsprachige Handschriften und Dokumente<br />

des Mittelalters und der frühen Neuzeit in den böhmischen Archiven. –<br />

In: A. Greule (Hg.), Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext (=<br />

Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 1). Wien: Edition Praesens, 63–73.<br />

VAŇKOVÁ, Lenka (1999): Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des<br />

Kuhländchens (= Sprache – System und Tätigkeit 27). Frankfurt/Main:<br />

Lang.<br />

WIKTOROWICZ, Józef (1981): System fonologiczny języka niemieckiego<br />

kniąg meijskich Krakowa w XIV wieku. Warszawa: Wydwa Uniw. Warszawskiego.<br />

ZIEGLER, Arne (2001): Orte des Frühneuhochdeutschen. Die Kanzlei. – In:<br />

J. Meier, A. Ziegler (Hg.), Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und<br />

27

28<br />

Albrecht Greule<br />

Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60. Geburtstag.<br />

Wien: Edition Praesens, 69–85.<br />

ZIEGLER, Arne (2003): Städtische Kommunikationspraxis im Spätmittelalter.<br />

Historische Soziopragmatik und Historische Textlinguistik. Berlin:<br />

Weidler.<br />

Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />

Mária Papsonová<br />

1. Einleitung<br />

Im vorliegenden Beitrag soll ein Teil des reichhaltigen Namenguts des ältesten<br />

Stadtbuches von Bratislava/Preßburg vorgestellt werden, das vor allem<br />

Eintragungen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts enthält. Wie man<br />

den Begleittexten der 1999 von Arne Ziegler vorgelegten Edition entnehmen<br />

kann, handelt es sich hierbei um den ersten der 221 umfangreichen, in<br />

deutscher Sprache kontinuierlich bis zum Jahr 1938 aufgezeichneten Bände,<br />

die in der Sammlung Actionale Protocollum im Stadtarchiv von Bratislava<br />

inventarisiert sind (ZIEGLER 1999: 15; PIRAINEN 1996: 233).<br />

Mit dem buchstabengetreuen Abdruck des ältesten Stadtbuches wurde der<br />

Forschung nicht nur ein wichtiges sprachliches Zeugnis des Frühneuhochdeutschen,<br />

sondern auch ein unschätzbares Dokument zur mittelalterlichen<br />

Geschichte der Stadt zugänglich gemacht, das Einblicke in Vermögensverhältnisse<br />

und Beschäftigungsbereiche ihrer Bürger ermöglicht und Schlussfolgerungen<br />

über ihre Kontakte zu anderen Städten sowie über die Urbanisierung<br />

dieses bedeutenden Handelsortes ziehen lässt. Neben Kauf- und<br />

Pachtverträgen enthält das Stadtbuch Eintragungen, die über Testamente,<br />

Erbangelegenheiten, Pfändungen und Bürgschaften Auskunft geben, es<br />

kommen aber auch Beschlüsse des Stadtrates über die Bestrafung von Verbrechern<br />

und Übeltätern vor, darüber hinaus sind auch Satzungen von drei<br />

Zünften (Bäcker, Kürschner und Tuchscherer) ins Stadtbuch eingetragen<br />

worden (vgl. ZIEGLER 1999: 16 f.).<br />

Aus diesen Angaben zum Inhalt lässt sich schlussfolgern – und auf diese<br />

Tatsache weist auch Arne Ziegler in der Einleitung zu seiner Edition hin –,<br />

dass der Preßburger Kodex eine Vielzahl an Namen enthält, denn die vor<br />

dem Stadtrat abgeschlossenen, schriftlich nicht nur für die Zeitgenossen,<br />

sondern auch für die Nachkommen festgehaltenen Rechtshandlungen und<br />

Vereinbarungen beziehen sich auf konkrete Personen und Liegenschaften,<br />

die explizit genannt und lokalisiert werden.<br />

Für die Zwecke der vorliegenden Darstellung wurden die zwischen 1403<br />

und 1411 deutsch verfassten Eintragungen der Folien 5 bis 50 exzerpiert. 1<br />

1 Nicht berücksichtigt wurden die Seiten 1–5, deren Texte infolge starker Beschädigung<br />

inhaltlich kaum zu erschließen sind, sowie die im übrigen Textkorpus immer wieder<br />

vorkommenden lateinischen Eintragungen. Die hinter den Beispielen stehenden Ziffern<br />

geben die Folie der Handschrift bzw. – falls auf einem Blatt mehrere Eintragungen stehen<br />

– die Nummer der Eintragung auf jeweiligem Blatt an.

30<br />

Mária Papsonová<br />

Das in dieser Probe enthaltene namenkundliche Material repräsentiert alle<br />

Gruppen von nomina propria, besonders stark sind jedoch die Personen-<br />

und Flurnamen vertreten, während die eigentlichen Ortsnamen vor allem als<br />

Bestandteil von Personennamen (als Herkunftsnamen und fakultative Zusätze)<br />

nachzuweisen sind.<br />

2. Flurnamen<br />

Zu dieser Gruppe werden neben den Benennungen für Örtlichkeiten außerhalb<br />

der Stadt meist auch die Namen von Ortsteilen gezählt, soweit sie nicht<br />

amtliche Geltung bekommen haben (SCHWARZ 1957: 1557). Bei den außerhalb<br />

der Stadt gelegenen Flurteilen handelt es sich fast ausschließlich um<br />

Weinberge, die vererbt, verkauft oder verpfändet werden, in der Stadt selbst<br />

sind oft Häuser Gegenstand analoger Rechtshandlungen. Um dem Bedürfnis<br />

der Orientierung, der Identifizierung und der Individualisierung im Raum<br />

(AGRICOLA et al. 1970: 718) möglichst genau entgegenzukommen, werden<br />

in den Eintragungen des Preßburger Stadtbuches sowohl bei den Flur- als<br />

auch bei den Ortsteilen mehrere Möglichkeiten genutzt.<br />

2.1. Nur selten wird bei der Lokalisierung der Liegenschaft lediglich eine<br />

Bezeichnung angeführt, z.B.:<br />

[ein Weingarten] geleg(e)n Im Pfaff 5/3, an der fuchsleytten 8, auff der Strass 21, dassein drey<br />

weingarten, Der ain ist Der loffler genant, der ander Rassingrab(e)n, der Dritt Smydel 16,<br />

Drey Weingerten, der ain auff dem woczengrunt vnd der ander Inder poshait vnd der drit im<br />

wurczenpach, Vnd ain haus, gelegen auf Tuna newsidel 24, von eins weing(arten) weg(e)n,<br />

gleg(e)n in den pistriczer 36/3, vnder den Kesten pe(u)men 38/1<br />

[ein Haus] pey sand Michels tor 5/2, auff Schöndorff(er) gassen 9/2, vnd(er) der stieg 22/2.<br />

2.2. Viel öfter ist die Lage der Örtlichkeit durch mindestens eine weitere<br />

Angabe, meist aber durch mehrere Zusätze präzisiert. Die Verbindung vor<br />

der Stat zu prespurch (neben: in der Stat zu prespurch) sowie das Wort<br />

newsidel als zweites Glied der Flurbezeichnung (auf Tuna/Tuenaw newsidel,<br />

auf Spytal newsidel) lassen auf Erweiterung der bewohnten Fläche auch<br />

auf den Raum außerhalb der Stadtmauern schließen. Besonders die Lage der<br />

Weingärten auf der Stat gepiet wird genau angegeben: wie bei den Häusern<br />

werden außer dem Flurnamen oft auch die Besitzer der zu beiden Seiten<br />

liegenden Grundstücke (Weinberge, Häuser) genannt: 2<br />

2 Zur besseren Verständlichkeit wurde in den hier zitierten Proben eine Textsegmentierung<br />

vorgenommen. Da in der Handschrift, folglich auch im buchstabengetreuen Abdruck<br />

jegliche Satzzeichen fehlen, ist es oft mühsam, den Sinn des Textes, besonders<br />

die (Verwandschafts)Beziehungen der genannten Personen, zu erschließen.<br />

Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />

Setzen wir In, dem vorbenanten Jacob Bisschoff all vnser hab, als hernach nemlich<br />

geschrib(e)n stet: zway hewser, glegen zu prespurch in der Stat vnd ligent peyde gegen den<br />

Fleisch penkchen vber zu prespurch, auch vnser weingarte(n), glegen auf der Stat gepiet: der<br />

ayn ligt an der fuchsleyten, zenest Michels des Salcz(er) weing(arten), anderthalb(e)n zenest<br />

des Muln(er) weing(arten) von pistritz; der ander weing(arten) ligt an der Tuenawleiten, gena(n)t<br />

der Tynir, and(er)thalben zenest Merttenis des protess(er) weing(arten; Der Dritt<br />

weing(arten) jn dem wolffleins grunt zenest vn(d) ist genannt der honigler, zenest Moritz des<br />

Kuellen weing(arten); der vierd weingarte(n) hayst der Gern, ze nest dem weg; der fvmft<br />

weing(arten) heyst der weyntegl, zenest eberharts des wynndeks weing(arten); der Sechst heyst<br />

der Mulslag, zenest Hanns Pertolds weing(arten) mit allen den nutzen vnd rechten, di zu den<br />

obgen(an)t(en) Hewsern vnd Weingarten gehorn 40 hat Im […] zu phanndt geseczt einen ledig(e)n<br />

freyn weing(arten), gleg(e)n Jm Kyenolczgreben, zenest der Hawer czech weing(arten),<br />

anderhalb(e)n zenset (‚zenest‘) Vlreichs des Rokkengeribs Weing(arten) 45/2<br />

[ein Haus] geleg(e)n an der wedricz, als man get In dy sudlukken 8, geleg(e)n In der Stat zu<br />

prespurkch, ainhalb(e)n zenest der Stat Mawr, Anderhalb(e)n zenest des prewssen haws 35/3,<br />

glegen zu prespurch vor der Stat auf Spytal newsidel, aintthalben zenest hannsen des marichekker<br />

haws, anderthalb(e)n zenest hanasen der Berberin Svn haws 44/2, ein Halbs haws,<br />

gleg(e)n vor der Stat zu presburch auf Schondorffer gassen, aintthalb(e)n zenest hannsen des<br />

hyerssen haws, anderthalb(e)n zenest Mendleins des wachsgiesserhaws 46/2, jr haws, gleg(e)n<br />

zu prespurch in der Stat, aintthalb(e)n zenest des veytleins haws, anderthalb(e)n zenest Hannsen<br />

des Rosenwerg(er) haws 49/2.<br />

Diesen Beispielen, die nur eine kleine Auswahl des erhobenen Materials<br />

darstellen, ist zu entnehmen, dass zu Beginn des 15. Jahrhunderts wohl die<br />

meisten Weinberge, bei weitem aber nicht alle Teile der Stadt ihren eigenen<br />

Namen trugen. Zu Orientierungszwecken musste deswegen oft die Nachbarschaft<br />

herangezogen werden (pey/vor sand Michels tor, gegen den fleisch<br />

penkken vber, pey dem Nunnen chloster, u. a., am häufigsten einthalben<br />

zenest ... anderthalben zenest …). Dies ist auch in den wenigen Belegen der<br />

Fall, in denen ein Straßenname erscheint – neben der öfter genannten<br />

Schöndorffer gassen ist einmal von der Sluter gassen, einmal von Messer<br />

gessel die Rede – in der Mehrheit der Fälle sind aber auch die zu beiden<br />

Seiten Wohnenden genannt (s. o. 46/2; mehr dazu s. auch Wohnstattnamen<br />

3.2.2). Für Flurteile, die keinen selbständigen Namen tragen, sondern nach<br />

Nachbarschaft heißen, wurde die Benennung ‚Flurbezeichnungen‘ geprägt<br />

(SCHWARZ 1957: 1557; SONDEREGGER 1985: 2071).<br />

3. Personennamen<br />

Im Rahmen dieser Gruppe sollen die im analysierten Textkorpus vorkommenden<br />

Rufnamen (Männer, Frauen) in Bezug auf ihre Herkunft vorgestellt<br />

werden, eingehender werden die männlichen Beinamen als Vorläufer der<br />

späteren Familiennamen behandelt. Diesen Ausführungen muss jedoch vorausgeschickt<br />

werden, dass zum Vergleich neben den verfügbaren theoretischen<br />

Arbeiten (s. Literaturverzeichnis) nur Teilergebnisse ähnlich ausgerichteter<br />

Untersuchungen herangezogen werden konnten (vgl. NAU-<br />

31

32<br />

Mária Papsonová<br />

MAMNN 2000; SPÁČILOVÁ 2000), nicht aber die bestehenden Namenbücher<br />

bzw. etymologische Namenwörterbücher (vgl. FLEISCHER 1964:<br />

194ff.).<br />

3.1 Rufnamen<br />

Das Bild, das die in Preßburg zu Beginn des 15. Jahrhunderts bezeugten<br />

Rufnamen bieten, entspricht weitgehend dem der Zentralgebiete, in denen<br />

sich im 15./16. Jh. der Wandel von den Namen germanisch-deutscher Herkunft<br />

zu solchen christlichen Ursprungs vollzieht (AGRICOLA et al. 1970:<br />

654 f.; NAUMANN 2000: 21ff.; SEIBICKE 1982: 135). Zwar sind im<br />

Preßburger Stadtbuch noch verhältnismäßig viele altdeutsche Rufnamen zu<br />

belegen (ihr Verhältnis zu christlichen beträgt bei den Männernamen ca. 4 :<br />

5), die Zahl der Namenträger mit den Fremdnamen ist jedoch beträchtlich<br />

höher.<br />

3.1.1 Von den altdeutschen Rufnamen ist Ulrich 3 mit verschiedenen Varianten<br />

am häufigsten zu belegen, ihm folgen Dietrich, Eberhard und Friedrich.<br />

Das Namenzweitglied der dithematischen Formen ist meist erhalten (Gothart,<br />

Leynhart/Lienhard, Wollfhard/Wolffard, Lamprecht), ahd. -rîch(i) erscheint –<br />

dem oberdeutschen Usus der Preßburger Kanzlei entsprechend – auch diphthongiert<br />

(Vlreich neben Vlrich, Heinreich/Heinrich/Hinrych, Dietreich,<br />

Fridreich). Neben diesen Vollformen stehen einstämmige Kürzungen<br />

(Vl/Vll/Wll), Kontraktionen (Erhard/Erhart neben Eberhart) sowie Namenformen,<br />

„die aus Kürzung und gleichzeitiger Erweiterung der gekürzten Form<br />

um ein Wortbildungssuffix hervorgegangen sind“ (SEIBICKE 1982: 128).<br />

Neben Conrad und dessen Varianten Kuncz/Chuncz sind es vor allem Kurzformen<br />

mit kosendem Charakter, wobei als Ableitungssuffix sowohl -(e)l<br />

(Dietl/Dytel, Fridel), als auch -lein (Kunczlein, Mendl/Mendel/Mendlein,<br />

Rudl/Rudel/Rudlein, Vllein/Wllein) nachzuweisen sind. Allerdings lassen sich<br />

die auch in der Funktion des Beinamens (Beispiele s. u. 3.2.1) belegten<br />

Kurzformen zu Mend- (Mand-?, Meind-) ohne einschlägige Literatur nicht<br />

eindeutig einer bestimmten Vollform zuordnen (vielleicht zu dem als<br />

Zweitname bezeugten Rufnamen Manhard/Menhart), das Gleiche gilt für<br />

den zweimal belegten Rufnamen Ernot (zu Gernot?).<br />

Mit diphthongiertem Stammvokal und apokopiert erscheinen je einmal die<br />

monothematischen Rufnamen Brawn (zu Bruno) und Hawg (zu Hugo).<br />

3 Die in der Handschrift sowohl groß als auch klein geschriebenen Personennamen werden<br />

in diesem Teil des Beitrags mit Majuskeln wiedergegeben. Die sonstige Groß- und<br />

Kleinschreibung entspricht der Originalhandschrift (der Edition).<br />

Eigennamen im ältesten Stadtbuch von Preßburg (1402–1506)<br />

3.1.2 Bei Fremdnamen stehen die seit dem 13. Jahrhundert auch in den Zentralgebieten<br />

beliebten Heiligennamen (Johannes, Nikolaus, Martin, Michael,<br />

Petrus, Andreas, Jakob) an der Spitze (AGRICOLA et al. 1970: 655;<br />

SEIBICKE 1982: 135), die der gleichen Abschleifung und Umgestaltung<br />

unterliegen wie die germanisch-deutschen Rufnamen. In größter Belegdichte<br />

und mit den meisten mundartlichen Varianten kommt Johannes vor, verschiedene<br />

eingedeutschte (umgelautete, Kurz- und Verkleinerungs-) Formen<br />

sind aber auch bei anderen „Standardnamen“ zu finden, so z. B.<br />

Francz, Lorencz, Moritz, Mathes, Paulein neben Paul, Jorig/Jorg/Jorgein<br />

(zu Georg). Vereinzelt sind Augustine, Partel (zu Bartholomäus), Gilgein<br />

(zu Ägidius, vgl. FLEISCHER 1964: 61) und Jobst (zu Jodocus, vielleicht<br />

durch Vermischung mit Hiob, vgl. FLEISCHER 1964: 126) zu belegen.<br />

Wie bei den einheimischen Rufnamen kann der Name ein und derselben<br />

Person innerhalb einer Eintragung in mehreren Varianten und in wechselnder<br />

Schreibweise erscheinen – eine relativ einheitliche Schreibung zeigen<br />

nur Michel (6 mal), Simon/Symon (4 mal) und Philipp (2 mal).<br />

Mit dem slavischen Suffix -usch erscheinen vereinzelt (je einmal) die Diminutivformen<br />

von Johannes und Nikolaus. Der im Unterschied zu deutschen<br />

Gebieten öfter belegte Rufname Stephan (5 mal) / Stephel (6 mal) geht<br />

höchstwahrscheinlich auf den ersten ungarischen König und Landespatron<br />

Ungarns zurück. Nachstehend die verschiedenen Schreibungen, Kurz- und<br />