SINNESPHYSIOLOGIE: SOMOTOSENSORIK/ VESTIBULÃRER ...

SINNESPHYSIOLOGIE: SOMOTOSENSORIK/ VESTIBULÃRER ...

SINNESPHYSIOLOGIE: SOMOTOSENSORIK/ VESTIBULÃRER ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

PHYSIOLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT KIEL<br />

KURSUS DER PHYSIOLOGIE für Pharmazeuten<br />

<strong>SINNESPHYSIOLOGIE</strong>: Somatosensorik und vestibulärer Nystagmus<br />

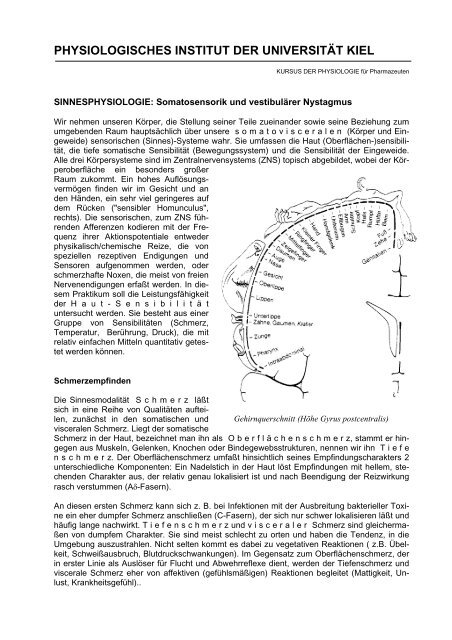

Wir nehmen unseren Körper, die Stellung seiner Teile zueinander sowie seine Beziehung zum<br />

umgebenden Raum hauptsächlich über unsere s o m a t o v i s c e r a l e n (Körper und Eingeweide)<br />

sensorischen (Sinnes)-Systeme wahr. Sie umfassen die Haut (Oberflächen-)sensibilität,<br />

die tiefe somatische Sensibilität (Bewegungssystem) und die Sensibilität der Eingeweide.<br />

Alle drei Körpersysteme sind im Zentralnervensystems (ZNS) topisch abgebildet, wobei der Körperoberfläche<br />

ein besonders großer<br />

Raum zukommt. Ein hohes Auflösungsvermögen<br />

finden wir im Gesicht und an<br />

den Händen, ein sehr viel geringeres auf<br />

dem Rücken ("sensibler Homunculus",<br />

rechts). Die sensorischen, zum ZNS führenden<br />

Afferenzen kodieren mit der Frequenz<br />

ihrer Aktionspotentiale entweder<br />

physikalisch/chemische Reize, die von<br />

speziellen rezeptiven Endigungen und<br />

Sensoren aufgenommen werden, oder<br />

schmerzhafte Noxen, die meist von freien<br />

Nervenendigungen erfaßt werden. In diesem<br />

Praktikum soll die Leistungsfähigkeit<br />

der H a u t - S e n s i b i l i t ä t<br />

untersucht werden. Sie besteht aus einer<br />

Gruppe von Sensibilitäten (Schmerz,<br />

Temperatur, Berührung, Druck), die mit<br />

relativ einfachen Mitteln quantitativ getestet<br />

werden können.<br />

Schmerzempfinden<br />

Die Sinnesmodalität S c h m e r z läßt<br />

sich in eine Reihe von Qualitäten aufteilen,<br />

zunächst in den somatischen und Gehirnquerschnitt (Höhe Gyrus postcentralis)<br />

visceralen Schmerz. Liegt der somatische<br />

Schmerz in der Haut, bezeichnet man ihn als O b e r f l ä c h e n s c h m e r z, stammt er hingegen<br />

aus Muskeln, Gelenken, Knochen oder Bindegewebsstrukturen, nennen wir ihn T i e f e<br />

n s c h m e r z. Der Oberflächenschmerz umfaßt hinsichtlich seines Empfindungscharakters 2<br />

unterschiedliche Komponenten: Ein Nadelstich in der Haut löst Empfindungen mit hellem, stechenden<br />

Charakter aus, der relativ genau lokalisiert ist und nach Beendigung der Reizwirkung<br />

rasch verstummen (Aδ-Fasern).<br />

An diesen ersten Schmerz kann sich z. B. bei Infektionen mit der Ausbreitung bakterieller Toxine<br />

ein eher dumpfer Schmerz anschließen (C-Fasern), der sich nur schwer lokalisieren läßt und<br />

häufig lange nachwirkt. T i e f e n s c h m e r z und v i s c e r a l e r Schmerz sind gleichermaßen<br />

von dumpfem Charakter. Sie sind meist schlecht zu orten und haben die Tendenz, in die<br />

Umgebung auszustrahlen. Nicht selten kommt es dabei zu vegetativen Reaktionen ( z.B. Übelkeit,<br />

Schweißausbruch, Blutdruckschwankungen). Im Gegensatz zum Oberflächenschmerz, der<br />

in erster Linie als Auslöser für Flucht und Abwehrreflexe dient, werden der Tiefenschmerz und<br />

viscerale Schmerz eher von affektiven (gefühlsmäßigen) Reaktionen begleitet (Mattigkeit, Unlust,<br />

Krankheitsgefühl)..

SCHMERZ<br />

somatisch<br />

visceral<br />

Oberflächenschmerz<br />

Tiefenschmerz<br />

Eingeweideschmerz<br />

1. Schmerz<br />

2. Schmerz<br />

Haut<br />

Nadelstich, Quetschen<br />

Bindegewebe<br />

Muskeln<br />

Knochen, Gelenke<br />

Muskelkrampf, Kopfschmerz<br />

Eingeweide<br />

Gallenkolik, Magengeschwür<br />

1. Berührung<br />

a) Bestimmung der Berührungsschwellen in verschiedenen Hautgebieten<br />

Die Untersuchung mit VON FREY'schen Tasthaaren oder sog. Monofilamenten wird verwendet,<br />

um Störungen der Oberflächensensibilität (z. B. Hypästhesie, Allodynie) genauer zu beschreiben.<br />

Zur Bestimmung der Berührungsschwellen werden Haare verschiedener Stärke benutzt.<br />

Wenn Sie das an einem Griff befestigte Haar senkrecht auf die Haut aufsetzen und bis zu<br />

einer Durchbiegung von 1-2 mm belasten, so gibt die auf dem Griff angegebene Zahl die Kraft<br />

in mN (1 mN ≈ 100 mg) an, mit der das Haar auf die Unterlage drückt.<br />

Zur Bestimmung der Berührungsschwellen setzen Sie die Haare in willkürlicher Folge auf die in<br />

Tabelle 1 aufgeführten Hautgebiete auf. Wiederholen sie den Test pro Hautgebiet und Haar<br />

fünfmal. Die Ergebnisse jedes Berührungsreizes ("-" für keine Empfindung, "+" für Tastempfindung)<br />

sind in Tabelle 1 einzutragen, d.h. 5 Eintragungen pro Kästchen. Gehen Sie mit dem<br />

käuflichen Testset 4 sehr vorsichtig um, denn die Filamente (Glasfasern) können insbesondere<br />

bei unvorsichtigem Abziehen und Aufsetzen der Kappen leicht abbrechen !<br />

Praktische Hinweise: Der Proband darf natürlich nicht auf das Hautgebiet schauen. Ferner sollen<br />

die Berührungen in unregelmäßigen Abständen und ohne Ankündigung erfolgen, um realistische<br />

Ergebnisse zu erzielen.<br />

Zeigefingerbeere<br />

Lippe<br />

Rücken<br />

Tabelle 1 Auflagekraft in mN<br />

Schwelle<br />

in<br />

mN<br />

b) S i m u l t a n e Raumschwelle des Tastsinnes (Zweipunktschwelle)<br />

Mit Hilfe eines Tastzirkels, dessen Spitzen auf unterschiedliche Abstände eingestellt werden,<br />

wird das räumliche Auflösungsvermögen für zwei gleichzeitig dargebotene Reize in verschiedenen<br />

Hautgebieten getestet (siehe Tabelle 2). Beide Spitzen des Zirkels sind g l e i c h z e i t i g<br />

unter leichtem Druck für etwa 2 s auf die Haut aufzusetzen. Die Versuchsergebnisse sind in

Tabelle 2 einzutragen ("+" wenn die Versuchsperson beide Reize räumlich getrennt wahrnimmt,<br />

"-" wenn sie nur einen Reiz wahrnimmt). Zwischendurch müssen Kontrollen (Aufsetzen nur einer<br />

Zirkelspitze) durchgeführt werden. Überlegen Sie sich sinnvolle Abstände der Zirkelspitzen.<br />

Diese sind in willkürlicher Folge einzustellen und jeweils mehrfach zu prüfen.<br />

Tabelle 2 Abstand der Zirkelspitzen (mm)<br />

Zweipunktschwelle<br />

in<br />

mm<br />

Fingerbeere<br />

Rücken<br />

2. VIBRATION<br />

Vibrationsempfindungen werden vorwiegend durch Reizung von Pacini-Körperchen ausgelöst,<br />

bei niedrigen Frequenzen auch von Meißner-Körperchen. Die schnell adaptierenden Mechanosensoren<br />

werden auch durch gleitendes Betasten von Gegenständen aktiviert; sie sind an der<br />

taktilen Erkennung von Oberflächenstrukturen beteiligt.<br />

a) Prüfung mit der Stimmgabel<br />

Die Prüfung der Vibrationsempfindung (Pallästhesie) ist zur Erkennung von Störungen der peripheren<br />

Nerven (z.B. bei Polyneuropathie) und der Hinterstränge des Rückenmarks geeignet. In<br />

der klinischen Routine wird eine auf 64 Hz gedämpfte Stimmgabel (nach RYDEL-SEIFFER)<br />

benutzt. Das Dreieck auf der Achtel-Skala ist bei grober Schwingung unscharf zu sehen. Je<br />

geringer die Schwingung wird, desto höher wandert die sichtbare Spitze des Dreiecks. Testen<br />

Sie sich g e g e n s e i t i g; beim Selbstversuch spürt man stets die Schwingungen der Stimmgabel<br />

an den haltenden Fingern (Fehlerquelle !). Prüfen Sie also das Vibrationsempfinden bei<br />

geschlossenen Augen der Versuchsperson durch Aufsetzen der Stimmgabel an verschiedenen<br />

Knochenpunkten und notieren Sie die Werte, bei denen die Empfindung der Vibration verschwindet<br />

(Angabe in Achteln; 1/8 = unempfindlich, 8/8 = sehr empfindlich).:<br />

Fingergrundgelenk (MCP 2 ) ......./8 Zehengrundgelenk (MTP 1) ................/8<br />

Proc. styloideus radii ................../8 Malleollus medialis ............................../8<br />

Olecranon ................................../8 Tuberositas tibiae .............................../8<br />

b) Bestimmung der Frequenzgrenzen des Vibrationssinnes<br />

Die für die folgenden Versuche benutzte Anordnung besteht aus einem Frequenzgenerator,<br />

dessen Schwingungsfrequenz und Amplitude unabhängig voneinander regelbar sind, sowie<br />

einer Lautsprechermembran. Zur Ausschaltung störender Höreindrücke müssen Schutzkopfhörer<br />

aufgesetzt werden. An dem Wechselstromgenerator werden eine mittlere Frequenz von etwa<br />

200 Hz und eine deutlich überschwellige Amplitude eingestellt. Die Versuchsperson stellt mit<br />

den Fingerspitzen eine intensive Vibrationsempfindung fest. Die Frequenz wird nun bis zum<br />

Verschwinden der Vibrationsempfindung vermindert und dann wieder bis zum Auftauchen erhöht.<br />

Der Mittelwert beider Messungen gibt die untere Frequenzgrenze des Vibrationssinnes<br />

an; bei der Bestimmung der oberen Frequenzgrenze wird entsprechend verfahren.

Tabelle 3 Ermittlung/Berechnung Mittelwert<br />

untere Frequenzgrenze Hz Hz<br />

obere Frequenzgrenze Hz Hz<br />

c) Bestimmung der Frequenzabhängigkeit der Intensitätsschwellen<br />

Analog zur Hörschwellenkurve kann für den Vibrationssinn eine Intensitätsschwellenkurve in<br />

Abhängigkeit von der Frequenz aufgenommen werden. Im Bereich von 30 bis 900 Hz sollen die<br />

Werte der Intensitätsschwellen in festgelegten Schritten bestimmt werden (siehe Tabelle 4).<br />

Erhöhen Sie jeweils die Intensität bis zum Auftauchen der Empfindung (Vers. 1) und vermindern<br />

sie sie bis zu deren Verschwinden (Vers. 2). Die Intensitätswerte werden auf der Ordinate (y-<br />

Achse), die Frequenzwerte auf der Abszisse (x-Achse) des doppelt-logarithmischen Koordinatensystems<br />

abgetragen. Überlegen Sie sich eine sinnvolle Einteilung der Achsen

3. TEMPERATURSINN<br />

Thermosensoren haben Proportional-Differential (PD) Eigenschaften. Eine Temperaturänderung<br />

führt also vorübergehend zu einer deutlichen Erhöhung (bzw. Abnahme) der Aktionspotentialfrequenz,<br />

die danach wieder zurückgeht (Adaptation). Warmsensoren bilden Aktionspotentiale<br />

im Bereich von 30–45°C und werden vorwiegend von marklosen Nervenfasern der Gruppe C<br />

versorgt. Kaltsensoren (Bereich 10–35°C) werden teils von C-Fasern, teils schwach myelinisierten<br />

Aδ-Fasern versorgt.<br />

Dynamisches Temperaturempfinden und thermische Schmerzschwellen<br />

Das benutzte Gerät „Thermal Sensory Analyzer“ TSA 2001 (Firma medoc®) wird auch in der<br />

klinischen Diagnostik (Neurologie) benutzt. Eine wassergekühlte Thermode wird von Peltier-<br />

Elementen (siehe Physik-Lehrbücher) computergesteuert erwärmt bzw. gekühlt und die Temperatur<br />

wird fortlaufend gemessen. Die Versuchsperson nimmt auf dem Stuhl Platz, legt den rechten<br />

Unterarm bequem in die Schiene und den rechten Daumenballen auf die Thermode auf. Die<br />

linke Hand hält den Schalter mit dem blauen Antwortknopf („Y“). Zur Vermeidung störender Ablenkung<br />

sollen während des Versuchs Lärmschutzkappen getragen und die Augen geschlossen<br />

gehalten werden.<br />

a) Test 1: Wahrnehmung von Temperaturänderungen (Programm „Limits 2“)<br />

Ausgehend von einer Indifferenztemperatur von 32°C wird die Thermode um 1°C pro Sekunde<br />

erwärmt. Die Versuchsperson drückt den Knopf, sobald sie die Erwärmung zu spüren beginnt.<br />

Der Test wird fünfmal wiederholt. Dann wird die Thermode unter 32°C abgekühlt (-1°C / s).<br />

Jetzt erfolgt der Knopfdruck beim ersten Empfinden der Abkühlung, wiederum mit fünffacher<br />

Wiederholung. Notieren Sie die Ergebnisse (mittlere Schwellen „A v g“ und Änderung „D“):<br />

Dynamisches Temperaturempfinden; Ausgangstemperatur 32°C am rechten Thenar:<br />

Wahrnehmungsschwelle Erwärmung<br />

Avg = .......... °C<br />

Änderung D = +..........°C<br />

Normbereich 20-30jährige: 32,4 - 34,9 °C (Mittelwert 33,6°C)<br />

Wahrnehmungsschwelle Abkühlung<br />

Avg = ........ °C,<br />

Änderung D = −.......°C<br />

Normbereich 20-30jährige: 28,7 – 31,9 °C (Mittelwert 30,4°C)<br />

b) Test 1: Hitze- und Kälteschmerz (Programm „Limits 3“)<br />

Ausgehend von 32°C wird die Thermode um 1,5 °C pro Sekunde erwärmt. Die Versuchsperson<br />

drückt den Knopf erst dann, wenn sie beginnt, Hitzeschmerz am rechten Daumenballen zu spüren.<br />

Diese Empfindung wird vor allem durch C-Fasern, aber auch durch Aδ-Fasern vermittelt.<br />

Hitzeempfindliche und polymodale Nozisensoren (Schmerzrezeptoren) reagieren ab einer Erwärmung<br />

der Haut über etwa 45 °C. Nach Knopfdruck sinkt die Temperatur sofort rasch. Ein<br />

Erwärmen der Thermode über 53 °C ist aus Sicherheitsgründen unmöglich. Der Versuch wird<br />

vom Programm fünfmal wiederholt. Bestimmen Sie den mittleren (Avg) Temperaturwert der<br />

Schmerzschwelle. Schätzen Sie als Proband/in Ihre durchschnittlich empfundene Schmerzstärke<br />

mit dem Lineal ein (rot-gelbe Schmerzskala) und lesen Sie den Wert auf der Rückseite ab<br />

(Bereich 0-100, notieren !).

In gleicher Weise erfolgt die Bestimmung der Kälteschmerz-Schwelle. Hier soll die Versuchsperson<br />

durch Knopfdruck angeben, wann die Kälteempfindung beginnt, schmerzhaft zu werden.<br />

Notieren Sie die Ergebnisse (Mittelwerte „Avg“). Beurteilen Sie auch hier wieder die verspürte<br />

Schmerzhaftigkeit mit der Schmerzskala.<br />

H i t z e s c h m e r z bei ........ °C (Avg),<br />

dabei verspürte Schmerzstärke: ............ [0 - 100]<br />

K ä l t e s c h m e r z bei ......... °C (Avg),<br />

dabei verspürte Schmerzstärke: ............ [0 - 100]<br />

4. GLEICHGEWICHTSSINN (Vestibularapparat)<br />

Das Vestibularorgan besteht aus den Maculaorganen (Macula utriculi, macula sacculi) und<br />

den drei Bogengangsorganen. Die Bogengangsorgane messen Drehbeschleunigungen bei<br />

zentrischen und exzentrischen Drehungen des Kopfes. Die Maculaorgane messen Linearbeschleunigungen<br />

(z.B. die Gravitation). Durch Verrechnung dieser Erregungen gewinnt das ZNS<br />

Informationen über die Stellung des Körpers im dreidimensionalen Raum und kann dementsprechend<br />

die B l i c k m o t o r i k und die S t ü t z m o t o r i k steuern. K i n e t o s e n Bewegungskrankheiten)<br />

treten nach besonders starken oder ungewöhnlichen Reizen auf, das<br />

bekannteste Beispiel ist die Seekrankheit und die (Welt-)Raumkrankheit mit Schwindelanfällen<br />

und Brechgefühl. .<br />

Aufgaben zum vestibulären Nystagmus<br />

Eine Versuchsperson wird im Drehstuhl um die vertikale Achse gedreht. Um einen rein horizontalen<br />

Nystagmus zu erreichen und die Reizung vertikaler Bogengänge zu vermeiden, muß die<br />

Versuchsperson im Drehstuhl den Kopf um etwa 30° nach vorn neigen.<br />

Die Auslösung des o p t o k i n e t i s c h e n Nystagmus durch Verschieben des Gesichtsfeldes<br />

wird durch Aufsetzen einer “Frenzel’schen” Brille mit Konvexlinsen von 15 - 20 dpt und Innenbeleuchtung<br />

verhindert. Bei Rechtsdrehung tritt ein rechtsgerichteter horizontaler Nystagmus<br />

auf, der bei gleichmäßiger Fortdauer der Bewegung erlischt. Nach plötzlicher Beendigung<br />

der Drehbewegungen tritt erneut ein horizontaler Nystagmus auf, der jetzt aber nach links gerichtet<br />

ist.<br />

Es werden abschließend verschiedene Formen der Beeinträchtigung von postrotatorischen Zeige-<br />

und Gehversuchen demonstriert (z.B. Nasenzeigeversuch, Gehversuch, Aufstehen nach<br />

Reizung des vertikalen Bogengangsystems).<br />

SomSensGro07