Download

Download

Download

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Deutsch (lernen) auf dem Schulhof?<br />

Konzeptionelle Mündlichkeit als Basis der Entwicklung schriftsprachlicher<br />

Kompetenz in der Zweitsprache<br />

Gesa Siebert-Ott (Universität Siegen)<br />

1. Einleitung: Man spricht Deutsch – man spricht (nicht nur) Deutsch<br />

Die Frage, wie Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund am besten die Landessprache<br />

lernen, beschäftigt eine bildungspolitisch interessierte Öffentlichkeit in<br />

Deutschland ebenso wie in den europäischen Nachbarländern, aber auch in traditionellen<br />

Einwanderungsländern wie Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien oder<br />

Neuseeland bereits seit geraumer Zeit. Die international vergleichende Bildungsforschung<br />

zeigt, dass hier grundsätzlich ähnliche Probleme bestehen – Kinder aus Familien<br />

mit Migrationshintergrund bleiben in ihren schulischen Leistungen überproportional<br />

häufig hinter ihren einheimischen Mitschülern zurück – allerdings unterscheiden<br />

sich die nationalen Bildungssysteme hinsichtlich des Ausmaßes solcher Leistungsunterschiede<br />

zum Teil erheblich, über die Gründe hierfür wird nach wie vor kontrovers<br />

diskutiert (Auernheimer, G. (Hg.) 2003; Baker, C. 3 2001; Heinze 2001; Hopf<br />

2005; Reich & Roth 2001; Thürmann 2001). Eine zentrale Frage, die in diesem Zusammenhang<br />

sowohl in der einschlägigen Forschung als auch in bildungspolitischen<br />

Diskursen immer wieder diskutiert wird, ist die Frage nach der Bedeutung des<br />

Gebrauchs der Muttersprache in Familie, peer group und Schule für die Entwicklung<br />

sprachlicher Kompetenz in der Zweitsprache. Ein Argument, das in diesem Zusammenhang<br />

immer wieder vorgetragen wird, ist die time on task-Hypothese: Je mehr<br />

Zeit die Lerner für die Aufgabe, die Zweitsprache zu erlernen, verwenden, desto erfolgreicher<br />

werden sie sein (zustimmend hierzu zuletzt Hopf 2005, kritisch dagegen<br />

Cummins in verschiedenen Publikationen).<br />

Diese time on task-Hypothese wird auch als ein Grund für die Einführung der deutschen<br />

Sprache als verpflichtendes Kommunikationsmittel an einer Berliner Realschu-

le angeführt: „ Die Schulsprache unserer Schule ist Deutsch, die Amtssprache der<br />

Bundesrepublik Deutschland. Jeder Schüler ist verpflichtet, sich im Geltungsbereich<br />

der Schule nur in dieser Sprache zu verständigen“, lautet der entsprechende Passus<br />

der Hausordnung. Die Deutschpflicht erweitere den Raum, in dem die Schüler dem<br />

Deutschen ausgesetzt seien und sei als Teil der pädagogischen Schwerpunktbildung<br />

Deutsch zu verstehen, wird die Schulleiterin in der Presse zitiert (Lau 2006a). In einer<br />

Pressemitteilung vom 24.01.2006 unter der Überschrift Deutschpflicht an Schulen<br />

sollte Schule machen begrüßt die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Integration<br />

und Flüchtlinge, Maria Böhm, diese Regelung mit einer ähnlichen Argumentation,<br />

dass gerade an Schulen mit einem hohen Anteil von Migrantenkindern durch<br />

eine solche Sprachregelung Deutsch im Alltag dieser Kinder stärker verankert werde<br />

und dadurch auch ihr sprachliches Lernumfeld erweitert werde. Weiter wird diese<br />

Sprachregelung als eine Maßnahme zur Verbesserung der Integration von Kindern<br />

aus Familien mit Migrationshintergrund angesehen. Sie ermögliche – so die Argumentation<br />

– nicht nur eine bessere Verständigung von Schülern unterschiedlicher<br />

Muttersprache untereinander, sondern verbessere auch deren Bildungschancen:<br />

„Spracherwerb findet nicht allein im Unterricht statt. Der Beschluss von Berliner<br />

Schulen, Deutsch auf dem gesamten Schulgelände vorzuschreiben, ist daher<br />

eine begrüßenswerte Maßnahme, die meine Unterstützung findet. Gerade an<br />

Schulen mit hohem Anteil von Migrantenkindern ist diese Selbstverpflichtung<br />

angemessen, um das sprachliche Lernumfeld zu erweitern und Deutsch im Alltag<br />

der Schülerinnen und Schüler stärker zu verankern. Ja zu Deutsch im gesamten<br />

schulischen Leben heißt auch ja zur Integration. Gute Deutschkenntnisse<br />

sind nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Verständigung von Kindern<br />

und Jugendlichen mit unterschiedlicher Familiensprache untereinander, sie stellen<br />

auch eine bessere Bildung sicher. Dass hier ein richtiger Weg beschritten<br />

wird, zeigt die Akzeptanz dieser Regelung bei den Schülerinnen und Schülern<br />

wie bei den Eltern. Ich würde mich freuen, wenn dieses Beispiel Schule macht.“<br />

Die Debatte über das Thema ‚Deutsch auf dem Schulhof’ findet gegenwärtig erhebliche<br />

Resonanz in den Medien. Die Meinungen darüber, ob durch eine solche Maßnahme<br />

die Sprachkompetenz in der Zweitsprache Deutsch und in Verbindung damit<br />

die gesellschaftliche Integration von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund<br />

nachhaltig gefördert werden könne, gehen aber weit auseinander. So finden sich in<br />

einer großen deutschen Wochenzeitung, die dieser Fragestellung seit etlichen Jahren<br />

regelmäßig umfangreichere Beiträge widmet (vgl. dazu u.a. Zimmer 1996,<br />

Zimmer 1998, Spiewak 2000 und Gaschke 2001) aktuell drei Beiträge unter den Ti-

teln „Man spricht Deutsch“ (Lau 2006a), „Deutschstunden“ (Lau 2006b) und – in<br />

Auseinandersetzung mit der von Lau vertretenen Position – „Man spricht (nicht nur)<br />

Deutsch“ (Spiewak 2006). Die Untertitel zu diesen Beiträgen zeigen bereits, dass die<br />

beiden Autoren in der Bewertung der Deutschpflicht auf dem Schulhof offenbar konträre<br />

Positionen vertreten: „Eine Realschule bemüht sich um Integration. Nun ist die<br />

Empörung groß.“ (Lau 2006a); „Asad Suleman kämpft für die deutsche Sprache auf<br />

seinem Schulhof in Berlin-Wedding. Plötzlich steht er im Mittelpunkt einer Debatte,<br />

die das Land verändern kann.“ (Lau 2006b); “Warum gilt Türkisch nur als Makel und<br />

nicht als Schatz? Wo lernen Lehrer, Kinder aus fremden Kulturen zu unterrichten?<br />

Ein Drittel der Schüler in Deutschland stammt aus Migrantenfamilien. Die Schulen<br />

haben darauf kaum reagiert.“ (Spiewak 2006).<br />

Lernen Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund am besten die Zweitsprache<br />

Deutsch, wenn ihre Herkunftssprachen aus den Schulen ferngehalten werden und<br />

behindert die Förderung interkulturellen Lernens in den Schulen am Ende nur die Integration<br />

dieser Kinder? Spiewak weist in seinem Beitrag am Beispiel einer Hamburger<br />

Grundschule darauf hin, dass aktuell im Grundschulbereich Konzepte zweisprachiger<br />

Erziehung erprobt werden, und zitiert eine Lehrerin dieser deutsch-türkischen<br />

Grundschule mit den Worten „Beide Sprachen und Kulturen sollen möglichst gleichberechtigt<br />

sein.“ Für den Autor stehen solche zweisprachigen Bildungskonzepte,<br />

wozu er auch das Angebot von muttersprachlichem Unterricht in verschiedenen Herkunftssprachen<br />

rechnet, wie er – wenn auch deutlich reduziert – in einigen Bundesländern<br />

noch immer angeboten wird, in deutlichem Widerspruch zu dem oben beschriebenen<br />

Konzept einer dominant einsprachigen Erziehung in der Zweitsprache.<br />

Ein Widerspruch entsteht für den Autor nicht nur durch die unterschiedliche Bewertung<br />

von Sprachen und Kulturen durch die Betonung der Gleichwertigkeit von zwei<br />

Sprachen und Kulturen im pädagogischen Programm der einen Schule und die Förderung<br />

der Dominanz der deutschen Sprache und Kultur im pädagogischen Programm<br />

der anderen Schule. Spiewak weist außerdem auch auf Widersprüche in den<br />

wissenschaftlichen Erkenntnissen hin, mit denen die Einführung solcher Modelle häufig<br />

begründet wird. So nennt er zum einen die oben bereits erwähnte time-on-task-<br />

Hypothese und zitiert in diesem Zusammenhang Hopf mit den Worten, dass jede Minute<br />

Deutsch sinnvoller als eine Minute Türkisch sei. Zum anderen erwähnt er die<br />

These, dass Einwandererkinder dann am besten Deutsch lernten, wenn sie Lesen

und Schreiben parallel in ihrer Muttersprache beigebracht bekommen, außerdem –<br />

so zitiert er den Sprachwissenschaftler Ludger Hoffmann – erlerne man in der Muttersprache<br />

„die Grundbegriffe, den Zugang zur Welt, auf den die neuen Sprachen<br />

aufbauen“ (Spiewak 2006). Muttersprachliche Kompetenz bildet nach diesen Überlegungen<br />

also offenbar das Fundament für einen erfolgreichen Erwerb weiterer Sprachen<br />

in Wort und Schrift.<br />

Der Autor verweist außerdem auf die wissenschaftliche Kontroverse über die Aussagekraft<br />

empirischer Untersuchungen zur Effektivität unterschiedlicher Schulmodelle<br />

für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. Sind gute Kenntnisse in der<br />

Zweitsprache und Bildungserfolg eher mit Hilfe von Unterrichtsangeboten zu erzielen,<br />

die einsprachig in der Zweitsprache erziehen, oder sind zweisprachige Angebote, die<br />

gute sprachliche Kompetenz in Herkunftssprache und Landessprache vermitteln wollen,<br />

solchen einsprachigen Modellen im Hinblick auf die Vermittlung von Sprachkompetenz<br />

und die Herstellung von Chancengleichheit erkennbar überlegen? Bildungspolitiker<br />

– so Spiewak – können bei ihrer Entscheidungsfindung weder auf valide<br />

empirische Untersuchungen noch auf methodisch sauber belegte wissenschaftliche<br />

Hypothesen aufbauen. Der Autor schließt seinen Bericht mit einem Hinweis auf eine<br />

im Berliner Wissenschaftszentrum entstandene Metanalyse empirischer Studien zur<br />

Effektivität einsprachiger und zweisprachiger Unterrichtsmodelle. Ihr Fazit: „Weder<br />

gebe es Belege, dass die Instruktion in der Heimatsprache den Schulleistungen<br />

nützt, noch, dass sie ihnen schadet.“ (Spiewak 2006). Die bildungspolitische Debatte<br />

tritt – so scheint es – auf der Stelle. Aber können Sprachwissenschaft und Sprachpädagogik<br />

hier wirklich keinen Ausweg aus dem Dilemma weisen?<br />

2. Kennen Sie Cummins? – Experten- und Laiendiskurse über Modelle zweisprachiger<br />

Erziehung<br />

In einem Bericht über muttersprachlichen Unterricht an Schulen in Amsterdam wird<br />

die Hypothese zitiert, dass Unterricht in der Muttersprache nicht nur die Fertigkeiten<br />

in dieser Sprache fördere, sondern indirekt auch das Erlernen der Zweitsprache positiv<br />

beeinflusse. In diesem Zusammenhang wird explizit auf „den kanadischen Sprach-

wissenschaftler“ Jim Cummins und die von ihm formulierte Interdependenzhypothese<br />

verwiesen, die im folgenden Zitat als ‚Abhängigkeitshypothese’ bezeichnet wird :<br />

„Seine ‚Abhängigkeitshypothese’ geht davon aus, daß ein Kind erst eine Sprache<br />

richtig lernen sollte, um sein so erworbenes Wissen dann auf die Zweitsprache<br />

zu transferieren. Seit 15 Jahren hält Cummins damit die Welt der Sprachwissenschaftler<br />

auf Trab. Umstritten ist Cummins radikales Konzept, wonach<br />

Kinder von Einwanderern im Gastland möglichst eine Weile nur ihre Erstsprache<br />

lernen sollten, vor allem seit im US-Staat Kalifornien der muttersprachliche Unterricht<br />

im vergangenen Jahr per Volksentscheid abgeschafft wurde.“ (Goddar<br />

1999)<br />

Eine ähnliche Darstellung findet sich in einem Artikel des Wissenschaftsjounalisten<br />

Dieter E. Zimmer aus dem Jahr 1998. Unter dem Titel ‚Lieber gleich ins kalte Wasser’<br />

stellt er – ebenfalls unter Bezug auf den kalifornischen Volksentscheid – verschiedene<br />

Bildungsangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund in den Vereinigten<br />

Staaten vor: Submersion als eine Form der Versenkung in ein Sprachbad, bei<br />

dem die fremdsprachigen Kinder sofort in landessprachliche Klassen aufgenommen<br />

werden und selber zusehen müssen, „ob sie schwimmen oder untergehen“. Als weitere<br />

Möglichkeit nennt Zimmer die Immersion, das Eintauchen in ein Sprachbad, hier<br />

findet – um im Bilde zu bleiben – das Schwimmenlernen mit gezielter schulischer Unterstützung<br />

statt, die folgendermaßen dargestellt wird:<br />

„Sprachausländerkinder werden zunächst in Spezialklassen zusammengefasst,<br />

die ganz auf ihr Sprachkönnen zugeschnitten sind, erhalten dort aber den gesamten<br />

Unterricht in der Landessprache, bis sie nach längstens zwei Jahren in<br />

normale Klassen entlassen werden können. Verschiedene Varianten der Immersion<br />

werden unter anderem in Kanada mit großem Erfolg praktiziert, und eine<br />

Variante (die einjährige Immersion) soll nach dem Willen der kalifornischen<br />

Bevölkerung jetzt dort die Regel werden.“ (Zimmer 1998)<br />

Als ein weiteres Unterrichtsangebot für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />

in den Vereinigten Staaten nennt Zimmer die transitorische bilinguale Erziehung,<br />

die er als „konterintuitives, ja intuitiv absurdes sprachdidaktisches Konzept“<br />

bezeichnet. „Eine seltsame Theorie“, so führt Zimmer aus, stecke hinter diesem Unterrichtsmodell,<br />

denn Kinder von Einwanderern lernten danach „die Landessprache<br />

angeblich dann am besten, wenn sie ihnen zugunsten der Muttersprache möglichst<br />

lange vorenthalten werde.“ Ebenso wie Spiewak, weist Zimmer auf Metaanalysen<br />

von empirischen Untersuchungen zur Effizienz einsprachiger (in der Zweitsprache)

und zweisprachiger Unterrichtsangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />

hin, die Metaanalyse von Christine Rossell und die Metaanalyse von Jay P.<br />

Greene. Metaanalysen bewerten die Aussagekraft einzelner empirischer Studien u.a.<br />

im Hinblick auf die Zahl der Versuchspersonen, den Zeitraum der Beobachtung, die<br />

Art und Qualität der beobachteten Programme und die Frage, ob in diese Studien<br />

auch Vergleichsgruppen einbezogen wurden. Dass diese Fragen eminent wichtig<br />

sind für die Bewertung der Aussagekraft solcher Studien ist unstrittig (vgl. dazu etwa<br />

Baker 3 2001; Reich & Roth 2002; Siebert-Ott 2001 und Wode 1995).<br />

Allerdings begeht auch Zimmer selbst den von ihm ausdrücklich kritisierten Fehler,<br />

nicht sauber zwischen der Art und Qualität der beschriebenen Programme zu trennen:<br />

Während es sich bei den in den Vereinigten Staaten praktizierten structured<br />

immersion-Programmen um einsprachige Programme handelt, deren Ziel es ist, Kindern<br />

aus Einwandererfamilien gezielt die sprachlichen Kompetenzen in der Zweitsprache<br />

zu vermitteln, die für eine erfolgreiche Beteiligung am Regelunterricht erforderlich<br />

sind, ist die überwiegende Zahl der kanadischen Immersionsprogramme auf<br />

die Vermittlung von Zweisprachigkeit angelegt. Zielgruppe dieser kanadischen Immersionsprogramme<br />

waren zunächst auch keineswegs Kinder aus Einwandererfamilien,<br />

sondern Kindern aus bildungsorientierten Familien im anglophonen Teil Kanadas,<br />

denen auf diese Weise – auf Wunsch ihrer Eltern – zusätzlich besonders gute<br />

Kompetenzen in der französischen Sprache vermittelt werden sollten. Diese Programme,<br />

die seit den 1960’er Jahren existieren, haben sich in zahlreichen empirischen<br />

Untersuchungen als deutlich effektiver erwiesen als der traditionelle Fremdsprachenunterricht.<br />

Zu ähnlichen Resultaten kommen empirische Untersuchungen<br />

bilingualer Programme an europäischen Schulen (Siebert-Ott 2001; Wode 1995).<br />

Die kanadischen Immersionsprogramme unterscheiden sich sowohl im Hinblick auf<br />

ihren Beginn (Vorschule bzw. erste Klasse; zu einem späteren Zeitpunkt während der<br />

Primarschulzeit oder erst in den Sekundarschulen) als auch im Hinblick auf den Umfang,<br />

in dem beide Sprachen unterrichtet werden. Die später einsetzenden Programme<br />

sind in der Regel zweisprachig. Bei den in der Vorschule oder zu Beginn der<br />

Primarstufe einsetzenden Programmen gibt es aber auch sehr erfolgreiche Programme<br />

– die sogenannten early total immersion-Programme – , die zunächst für die<br />

Dauer von zwei bis drei Schuljahren nur in der Fremdsprache unterrichten und erst

danach auch die Muttersprache als Unterrichtssprache und als Unterrichtsfach einführen.<br />

Im Allgemeinen gilt für diese Programme, dass sie zunächst für eine homogene<br />

Sprachgruppe eingerichtet wurden – also etwa ausschließlich für anglophone<br />

Schüler, die Französisch auf hohem Niveau lernen sollten. So ist es auch in early total<br />

immersion-Programmen durch den Einsatz von kompetent zweisprachigen Lehrern<br />

möglich, dass die Schüler bei Verständnisproblemen jederzeit auf ihre Muttersprache<br />

zurückgreifen können. Außerdem wird in diesen Programmen die Immersionssprache<br />

Französisch nur im Unterricht verwendet. Außerhalb des Klassenzimmers<br />

ist das Verständigungsmittel innerhalb und außerhalb der Schule weiterhin<br />

Englisch, d.h. die Erstsprache der Schüler (Siebert-Ott 2001; Wode 1995). Das Fazit,<br />

das Zimmer in seinem Beitrag Lieber gleich ins kalte Wasser zieht, bezieht sich<br />

zwar auf Erkenntnisse der einschlägigen Forschung, verleitet den Leser aber eher zu<br />

falschen Schlüssen im Hinblick auf die diskutierte Frage, ob sich grundsätzlich einsprachige<br />

oder zweisprachige Schulangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />

besser eignen:<br />

„ Nie im Leben, so scheint es heute, lernt man eine zweite Sprache so leicht und<br />

schnell wie in dem Alter, wenn sich gerade das Sprachvermögen herausgebildet<br />

hat, nach dem fünften Lebensjahr. In dieser Zeit behindert der ständige Rückgriff<br />

auf die Muttersprache, die das Kind ja zu Hause ohnehin weiterspricht, das<br />

Fremdsprachenlernen nur. Erst nach etwa drei Jahren, wenn die Fremdsprache<br />

sitzt, schadet er nicht mehr. Womit Cummins’ Theorie auf dem Kopf steht: Die<br />

besten, nämlich integrativsten Ergebnisse sind nicht von möglichst langem,<br />

sondern von möglichst kurzem Einführungsunterricht in der Herkunftssprache zu<br />

erwarten, der sich nach Monaten, nicht nach Jahren bemisst. Danach müssten<br />

die Kinder einige Jahre lang so intensiv wie möglich der Zweitsprache ausgesetzt<br />

sein. Und wenn wirklich Bilingualität das Ziel ist, kann nach drei Jahren<br />

muttersprachlicher Ergänzungsunterricht einsetzen.“ (Zimmer 1998)<br />

Korrekt an dieser Darstellung ist, dass early partial immersion-Programme sich nicht<br />

als early total immersion-Programmen überlegen erwiesen haben, d.h. Fünfjährige,<br />

die in der Vorschule und in den ersten Grundschuljahren zunächst nur in der Fremdsprache<br />

unterrichtet worden waren und zunächst auch nur in den Fremdsprache alphabetisiert<br />

worden waren, holten die Rückstände in ihrer Muttersprache in aller Regel<br />

recht schnell wieder auf, nachdem das Programm nach zwei bis drei Unterrichtsjahren<br />

in ein partial immersion-Programm umgewandelt worden war. Gleichzeitig erwiesen<br />

sich die early total immersion-Programme im Hinblick auf den Erwerb fremdsprachlich<br />

Kompetenz als effektiver (Wode 1995).

Die Rolle der Erstsprache in kanadischen Immersionsprogrammen, speziell auch in<br />

early total immersion-Programmen, wird – wie oben bereits dargelegt – bei Zimmer<br />

aber nicht korrekt wiedergegeben. Sein Hinweis, dass beim frühen Fremdsprachenlernen<br />

der ständige Rückgriff auf die Muttersprache den Lernerfolg nur behindere, ist<br />

in dieser Form für den Laien zumindest äußerst missverständlich: Der für den bilingualen<br />

Unterricht ausgebildete kompetent zweisprachige Lehrer in einem kanadischen<br />

Immersionsprogramm, der mit einer sprachlich homogenen anglophonen<br />

Gruppe arbeitet und sich in seinem Unterricht aus methodisch-didaktischen Gründen<br />

um weitgehende Einsprachigkeit in der Fremdsprache bemüht, steht vor einer anderen<br />

Situation als die Klassenlehrerin einer Grundschulklasse, die einer sprachlich und<br />

kulturell heterogenen Lerngruppe Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben erteilen<br />

soll und sich mit einem Teil ihrer Schülerinnen und Schüler kaum oder gar nicht verständigen<br />

kann. Im ersten Fall kann jederzeit, wenn es dem Lehrer aus methodischdidaktischen<br />

Gründen sinnvoll erscheint, auf die Muttersprache zurückgegriffen werden,<br />

im zweiten Fall ist das nicht möglich.<br />

‚Zweisprachiges Aufwachsen’ kann sich also ausschließlich auf die Unterrichtssituation<br />

beziehen ohne entsprechende Möglichkeiten zum Gebrauch der Fremdsprache<br />

im Alltag des Kindes. Auch ein Kind, das in Familie und Schule mit zwei unterschiedlichen<br />

Sprachen konfrontiert wird, wird als zweisprachig aufwachsendes Kind bezeichnet.<br />

Ein Kind kann aber durchaus auch durchgängig in einem zweisprachigen<br />

Umfeld leben, d.h. sowohl in der Familie als auch in der Schule eine zweisprachige<br />

Erziehung erhalten und außerdem im Alltag genügend Gelegenheiten zum Gebrauch<br />

beider Sprachen haben, etwa im Kontakt mit Gleichaltrigen, bei der Nutzung verschiedener<br />

Medien, beim Freizeitangebot usw. Das Ausmaß, in dem zweisprachig<br />

aufwachsende Kinder in der Familie und außerhalb der Familie mit den beiden Sprachen<br />

in Kontakt kommen, kann sich also im Einzelfall erheblich unterscheiden, ebenso<br />

das Ausmaß der Unterstützung, die die Kinder bei der Entwicklung ihrer Zweisprachigkeit<br />

– einschließlich der Fähigkeit zum Lesen und Schreiben in den beiden<br />

Sprachen (Biliteracy) – in Familie und Schule erhalten. Die sprachlichen Anregungen,<br />

die zweisprachig aufwachsende Kinder erhalten, und die Voraussetzungen, die sie<br />

für das institutionelle Sprachenlernen mitbringen, können sich also ganz erheblich<br />

unterscheiden.

So äußern sich Reich & Roth (2002) in ihrer Studie zum Spracherwerb zweisprachig<br />

aufwachsender Kinder und Jugendlicher, in der sie einen Überblick über den Stand<br />

der nationalen und internationalen Forschung geben, insgesamt auch recht vorsichtig<br />

zu den gesicherten Erkenntnissen der international vergleichenden Schulforschung<br />

zur Effektivität unterschiedlicher Bildungsangebote für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund.<br />

Die folgenden Aussagen können nach Einschätzung dieser Autoren<br />

als derzeitiger Konsens in der Forschung zu Zweisprachigkeit und zweisprachiger<br />

Bildung gelten:<br />

1. „Individuelle und gesellschaftliche Zwei- und Mehrsprachigkeit sind, weltweit<br />

und weltgeschichtlich betrachtet, eine Normalität […]<br />

2. Individuelle Zweisprachigkeit stellt keine intellektuelle Überforderung dar […]<br />

3. Die Erstsprache und die Zweitsprache zweisprachiger Kinder und Jugendlicher beeinflussen<br />

sich im Entwicklungsprozess gegenseitig im Sinne von Transfereffekten<br />

[…]<br />

4. Persönliche Probleme mit der Zweisprachigkeit haben Ursachen im engeren und weiteren<br />

sozialen Umfeld. Diese können vielfältig und komplex sein […]<br />

5. Schulische Erfolge und Misserfolge zweisprachiger Schülerinnen und Schüler sind<br />

Ergebnisse von Interaktionsgeschichten zwischen der Schule und Schülerinnen und<br />

Schülern […]<br />

6. Auf Seiten der Schülerinnen und Schüler sind die Sozialschichtzugehörigkeit und die<br />

Beherrschung der Unterrichtssprache die beiden einflussreichsten Faktoren.<br />

7. Auf Seiten der Schule ist das Verhältnis der Einflussfaktoren nicht geklärt […]. In Betracht<br />

zu ziehen sind das Schulklima, die Passung des Curriculums und die Qualität<br />

des Unterrichts, welche ihrerseits von der sprachlichen und didaktischen Qualifikation<br />

der Lehrkräfte abhängt […] (Reich & Roth 2002, 41)<br />

Reich & Roth betonen ausdrücklich, dass die vorliegenden empirischen Erkenntnisse zur institutionellen<br />

Förderung von Zweisprachigkeit, bzw. zur institutionellen Förderung zweisprachig<br />

aufwachsender Kinder noch recht eng an bestimmte nationale Bildungssysteme geknüpft<br />

sind. Sie heben dabei ausdrücklich die US-amerikanischen Untersuchungen hervor,<br />

die an Umfang und Methode den Untersuchungen in anderen nationalen Kontexten voraus<br />

seien. Diese Untersuchungen lassen nach Reich & Roth erkennen, dass die Erfüllung pädagogischer<br />

Qualitätskriterien wichtiger sei als die Entscheidung für die eine oder andere<br />

schul- oder unterrichtsorganisatorische Option, mit dieser Einschränkung kommen die Autoren<br />

allerdings zu der Einschätzung:

„Unterricht im Medium beider Sprachen ist ein starkes Instrument zur Verbesserung des<br />

Schulerfolgs zweisprachiger Schülerinnen und Schüler und kann, wenn weitere Qualitätskriterien<br />

erfüllt sind, zur Chancengleichheit mit einsprachigen Schülerinnen und<br />

Schüler führen.“ (Reich & Roth 2002,42)<br />

Nach Einschätzung von Hopf (2005, 241) lassen die vorliegenden Erkenntnisse der nationalen<br />

und der internationalen Forschung, zu denen er auch die Ergebnisse des von Reich &<br />

Roth vorgelegten Forschungsberichts rechnet, einen solchen Schluss nicht zu. Nach seiner<br />

Ansicht zeige sich vielmehr, dass den Herkunftssprachen „keine fördernde Wirkung für das<br />

Erlernen der Verkehrssprache zukommt.“ Die von Spiewak (2006) erwähnte, im Berliner<br />

Wissenschaftszentrum entstandene Metanalyse empirischer Studien zur Effektivität<br />

einsprachiger und zweisprachiger Unterrichtsmodelle kommt allerdings zu dem Ergebnis,<br />

dass dem Unterricht in den Herkunftssprachen auch keine negative Wirkung<br />

für das Erlernen der Verkehrssprache zukommt.<br />

Sollten bildungspolitische Entscheidungsfindungsprozesse künftig die vorliegenden<br />

Erkenntnisse empirischer Forschung unberücksichtigt lassen, sollten die Ergebnisse<br />

weiterer, methodisch zuverlässigerer empirischer Studien abgewartet werden oder<br />

sollten die bereits verfügbaren Studien zunächst einmal gründlicher gelesen werden?<br />

Meiner Ansicht nach müssen alle drei Wege ernsthaft in Erwägung gezogen werden.<br />

So ist zum einen zu überlegen, inwieweit bildungspolitische Entscheidungen für oder<br />

gegen eine zweisprachige Erziehung gegenwärtig überhaupt sinnvoll mit wissenschaftlichen<br />

Erkenntnissen begründet werden können. Wenn es zutrifft, dass den<br />

Herkunftssprachen der Schüler weder eine eindeutig fördernde Wirkung noch eine<br />

eindeutig abträgliche Wirkung für das Erlernen der Verkehrssprache beigemessen<br />

werden kann, so kann die oben erwähnte time on task-Hypothese weder als Argument<br />

für die Einführung einer Deutschpflicht auf dem Schulhof noch als Argument für<br />

die Abschaffung des muttersprachlichen Unterrichts verwendet werden. Diese Hypothese<br />

kann aber auch nicht als Argument von Eltern verwendet werden, die ihre Kinder<br />

möglichst lange einsprachig in der Muttersprache erziehen möchten, um den<br />

Zweitspracherwerb auf eine solide muttersprachliche Basis zu stellen (zur Rolle der<br />

Familiensprache für die Entwicklung von Lesekompetenz siehe auch Stanat &<br />

Schneider 2004, 272).

Zum anderen wäre es beim gegenwärtigen Kenntnisstand zweifellos nicht sinnvoll,<br />

sich auf ein einziges Unterrichtsmodell für die Bildung und Erziehung zweisprachig<br />

aufwachsender Kinder festzulegen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, neben einsprachigen<br />

auch unterschiedliche international erprobte zweisprachige Unterrichtsmodelle<br />

anzubieten und hierfür eine wissenschaftliche Begleitforschung und Evaluation zu<br />

etablieren.<br />

Zum anderen wäre es sinnvoll, die bereits verfügbaren wissenschaftlichen Studien<br />

gründlicher auszuwerten. Das gilt auch für die wissenschaftlichen Publikationen des<br />

kanadischen Wissenschaftlers Jim Cummins zur sprachlichen Entwicklung von Kindern,<br />

die in mehrsprachiger Umgebung aufwachsen, und zu Problemen zweisprachiger<br />

Erziehung. Die Thesen von Cummins bilden, wie oben bereits angedeutet, in der<br />

Diskussion um eine angemessene Förderung zweisprachig aufwachsender Kinder<br />

häufig einen Bezugspunkt, entweder als theoretisches Fundament für die Begründung<br />

der Einrichtung eines zweisprachigen Unterrichtsangebots für Kinder aus Familien<br />

mit Migrationshintergrund, wie im Falle der oben zitierten Darstellung von Goddard,<br />

oder als Ansatzpunkt für die Kritik an bereits existierenden zweisprachigen Unterrichtsprogrammen,<br />

wie im Falle der oben zitierten Darstellung von Zimmer. Die<br />

wissenschaftlichen Publikationen, insbesondere die neueren Publikationen von<br />

Cummins gehören aber offenbar zugleich auch zu den selten gründlich gelesenen<br />

Arbeiten zu diesem Thema. So werden die älteren Arbeiten, insbesondere der häufig<br />

zitierte Aufsatz Linguistic Interdependence and the Educational Development auf Bilingual<br />

Children aus dem Jahr 1979, häufig nur indirekt zitiert oder es werden Cummins<br />

zugeschriebene Thesen ohne Angabe von Quellen zitiert. Neuere Arbeiten von<br />

Cummins werden trotz der Breite und Vielzahl seiner Publikationen überhaupt nur<br />

selten zitiert.<br />

Die von Baker und Hornberger 2001 herausgegebene Sammlung, die Aufsätze und<br />

Auszüge aus Monographien von Cummins aus den siebziger, achtziger und neunziger<br />

Jahren enthält, könnte hier Abhilfe schaffen. Ihr ist ein Verzeichnis der wissenschaftlichen<br />

Arbeiten sowie eine Einleitung mit biographischen Notizen zum Leben<br />

und zum wissenschaftlichen Werk von Cummins beigegeben. Aus beidem wird nicht<br />

nur die Breite seines Forschungsinteresses und der interdisziplinäre Ansatz in seinen<br />

wissenschaftlichen Arbeiten deutlich, sondern auch sein bildungspolitisches Enga-

gement: So finden sich hier neben wissenschaftlichen Texten, die sich an ein Fachpublikum<br />

wenden, informierende Texte z.B. zu Fragen zweisprachiger Erziehung, die<br />

sich an interessierte Eltern wenden, sowie Texte, in denen zu in der Öffentlichkeit<br />

kontrovers diskutierten bildungspolitischen Fragen engagiert Stellung genommen<br />

wird. Diese kritischen Stellungnahmen beziehen sich überwiegend auf die bereits<br />

mehrfach erwähnte Debatte in den Vereinigten Staaten über Probleme und Chancen<br />

zweisprachiger Erziehung. Die unterschiedliche öffentliche Unterstützung für zweisprachige<br />

Erziehung in Kanada und in den Vereinigten Staaten kann nach Auffassung<br />

von Cummins nicht mit Unterschieden in den Ergebnissen empirischer Forschung<br />

in den beiden Ländern, sondern muss mit Unterschieden in der Bewertung<br />

dieser Ergebnisse sowie mit Unterschieden in der Darstellung der Ergebnisse wissenschaftlicher<br />

Forschung in der Öffentlichkeit erklärt werden.<br />

Auch die Rezeption der wissenschaftlichen Arbeiten von Cummins bietet hierfür ein<br />

Beispiel. In seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch Language, Power and Pedagogy:<br />

Bilingual Children in the Crossfire widerspricht Cummins einigen gängigen Annahmen<br />

über die Notwendigkeit der schulischen Förderung der Erstsprache zweisprachig<br />

aufwachsender Kinder, die sich auf die von ihm formulierte Interdependenzund<br />

Schwellenhypothese berufen:<br />

„As noted above, both advocates and opponents of bilingual education have<br />

sometimes conflated the threshold and interdependence hypotheses and drawn<br />

inappropriate conclusions as a result […] Some advocates of bilingual programs<br />

have also interpreted the threshold and interdependence hypotheses as implying<br />

that instruction for bilingual students should be virtually all through the medium<br />

of L1 with English reading instruction delayed for as long as possible.”<br />

(Cummins 2000, 193f.)<br />

Nach diesen Klarstellungen von Cummins ist sowohl die Darstellung seiner Thesen<br />

in den Ausführungen von Zimmer als auch in den Ausführungen von Goddard unzutreffend:<br />

Cummins plädiert demnach keineswegs dafür, Kinder aus Familien mit<br />

Migrationshintergrund möglichst lange ausschließlich in ihrer Erstsprache zu unterrichten<br />

und sie insbesondere zunächst in ihrer Muttersprache zu alphabetisieren. Die<br />

Rezeption der Arbeiten von Cummins kann zumindest in ihrer gegenwärtigen Form<br />

weder Befürwortern noch Gegnern einer zweisprachigen Erziehung als solide Argumentationsgrundlage<br />

dienen.

In welcher Richtung eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Jim<br />

Cummins Anstöße für die aktuelle bildungspolitische Diskussion geben könnte, soll<br />

an einer für seine wissenschaftlichen Arbeiten zentralen These dargelegt werden, der<br />

These, dass erfolgreiche Schulprogramme auf die individuellen Voraussetzungen der<br />

Schüler – und hier speziell auf die Verfügbarkeit von Vorläuferfertigkeiten für den<br />

Schriftspracherwerb – abgestimmt sein müssen. Das klingt zunächst banal, ist aber<br />

der Grundgedanke, der hinter der Formulierung von Interdependenz- und Schwellenhypothese<br />

steht.<br />

Cummins macht ja in seinem viel zitierten Aufsatz Linguistic Interdependence and<br />

the Educational Development of Bilingual Children selbst ausdrücklich auf Widersprüche<br />

in den Ergebnissen empirischer Untersuchungen der Resultate von Immersionsprogrammen<br />

aufmerksam, die einen zeitweiligen Wechsel in der Unterrichtssprache<br />

beinhalten: Während bestimmte Gruppen von Schülern von einem solchen<br />

Wechsel im Hinblick auf den Erwerb fremdsprachlicher Kompetenz deutlich profitieren,<br />

ohne dass die Entwicklung ihrer muttersprachlichen Kompetenz oder ihr Schulerfolg<br />

von diesem Sprachwechsel beeinträchtigt werden, macht sich bei anderen<br />

Gruppen von Schülern ein solcher Sprachwechsel nachteilig bemerkbar sowohl im<br />

Hinblick auf die Entwicklung ihrer Sprachkompetenz als auch im Hinblick auf ihren<br />

Schulerfolg. Cummins vertritt die These, dass es ganz offensichtlich Kinder aus bildungsnahen<br />

Milieus sind, die über die notwendigen Vorläuferfertigkeiten für einen<br />

erfolgreichen Schriftspracherwerb verfügen, die einen solchen Sprachwechsel problemlos<br />

meistern:<br />

„It might be objected, that the middle-class immersion child has very little knowledge<br />

of the vocabulary and syntax of L2 when L2 reading instruction is begun.<br />

However, in contrast to the low SES minority child, the immersion child is likely<br />

both to have developed a certain degree of facility in processing decontextualized<br />

information and also to have acquired or to be quickly capable of acquiring,<br />

the insights that print is meaningful and that written language is different from<br />

speech. In addition, through their L1 experience they are likely to have developed<br />

an understanding of most of the concepts they will encounter in their early<br />

reading of L2 […] The fact, that, in comparison to middle-class children, low SES<br />

minority language children may be more dependent on the school to provide the<br />

prerequisites for the acquisition of literacy skills does not imply that these children’s<br />

basic cognitive abilities are in a sense deficient nor that their command of<br />

the linguistic system of their L1 is necessary inadequate. It does imply, however,<br />

that the school program must be geared to the needs of individual children […]<br />

(Cummins 2001a, 83)

Die Beobachtung, dass Kinder sehr unterschiedliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen<br />

Schriftspracherwerb mitbringen, wird von der neueren Schriftlichkeitsforschung<br />

ausdrücklich bestätigt (Scheerer-Neumann 2003¸ Schneider 2004, Hurrelmann<br />

2004). Vorschulische Schrifterfahrungen in der Familie vermitteln Kindern nicht<br />

nur konkrete Vorkenntnisse, wie das Erkennen und Schreiben einzelner Buchstaben<br />

oder Wörter, in Verbindung damit haben sie wichtige Einsichten in die kommunikative<br />

Funktion von Schrift gewonnen sowie erste Einsichten in den Aufbau einer alphabetischen<br />

Schriftsprache und – damit verknüpft – eine beginnende phonologische Bewusstheit<br />

(Scheerer-Neumann 2003, 513f.; Schneider 2004). Die Beobachtung<br />

schwedischer Wissenschaftler, dass finnische Einwandererkinder, die in einem späteren<br />

Alter nach Schweden einwanderten, eine höhere Sprachkompetenz im Schwedischen<br />

und im Finnischen erreichten und schulisch erfolgreicher waren als die Kinder<br />

finnischer Einwanderer, die ihre gesamte Schulzeit an schwedischen Schulen<br />

verbrachten, wird nach Cummins durch die Beobachtung bei kanadischen Einwandererkindern<br />

aus ländlichen Gebieten Südeuropas relativiert, bei denen die Beobachtung<br />

eines Zusammenhangs zwischen höherem Einreisealter, besserer sprachlicher<br />

Entwicklung und größerem Schulerfolg nicht zutraf (zur Bedeutung des Einreisealters<br />

für die Entwicklung von Lesekompetenz in der Zweitsprache vgl. auch Stanat &<br />

Schneider 2004). Cummins führt das auf die unterschiedlichen schulischen Vorerfahrungen<br />

dieser beiden Schülergruppen zurück:<br />

„Thus, the schooling experiences of the adolescent immigrants may not have<br />

been effective in developing the type of linguistic competence necessary to allow<br />

them to quickly learn L2 and adapt to a highly abstract school curriculum. In<br />

contrast, Finland is a highly industrialized country whose educational system is<br />

equivalent to that of Sweden.” (Cummins 2001a, 77)<br />

Es ist also offenbar eine gute Schulbildung in der Erstsprache, die eine erfolgreiche<br />

Teilnahme am Unterricht in einer Fremdsprache und damit den Schulerfolg von sog.<br />

Quereinsteigern begünstigt und es ist die Verfügbarkeit von Vorläuferfertigkeiten für<br />

den Schriftspracherwerb, die eine erfolgreiche Alphabetisierung im Medium einer<br />

Fremdsprache begünstigt.<br />

Es stellt sich dann die Frage, ob ein Unterrichtsangebot in der Fremdsprache, das<br />

die Probleme zweisprachig aufwachsender Schüler nicht global in ihren mangelnden

Sprachkenntnissen in der Unterrichtssprache vermutet, sondern gezielt die Entwicklung<br />

der notwendigen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb fördert, nicht bei<br />

Kindern aus bildungsfernen Familien ebenso erfolgreich sein könnte, wie bei Kindern<br />

aus bildungsorientierten Familien. Genauso stellt sich die Frage, ob eine spezielle<br />

Förderung der Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb bereits im Elementarbereich<br />

eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in einer Fremd-/Zweitsprache<br />

erkennbar erleichtert.<br />

Solchen Fragen geht Cummins in seinem zuerst 1999 publizierten Aufsatz Alternative<br />

Paradigms in Bilingual Education Research: Does Theory Have a Place? nach.<br />

Hier stellt er zunächst die Resultate dreier Metaanalysen von empirischen Untersuchungen<br />

zur Effektivität unterschiedlicher Programme zur zweisprachigen Erziehung<br />

vor (August & Hakuta 1997; Greene 1998; Rossell & Baker 1996) und knüpft daran<br />

die Überlegung, inwiefern die Resultate dieser Metaanalysen, bzw. die Resultate der<br />

empirischen Studien, die die Grundlagen dieser Metaanalysen bilden, als Basis für<br />

bildungspolitische Entscheidungsfindungsprozesse dienen können. Dazu formuliert<br />

er die folgenden vier Fragen(Cummins 2001c, 337f.):<br />

1. Does bilingual education work?<br />

2. Does bilingual education work better than English-only instructional programs?<br />

3. Will students suffer academically if they are introduced to reading in their second<br />

language?<br />

4. Will greater amounts of English instruction (time-on-task) result in greater<br />

English achievement?<br />

Auf der Basis der genannten empirischen Untersuchungen lassen sich nach Cummins<br />

die beiden letztgenannten Fragen klar mit nein und die erstgenannte Frage klar<br />

mit ja beantworten. Die zweite Frage lässt sich dagegen nicht eindeutig mit ja oder<br />

nein beantworten; zumindest bestimmte Formen zweisprachiger Programme scheinen<br />

aber erfolgreicher zu arbeiten als die sogenannten english only- Programme. Die<br />

Antworten, die auf der Basis der Resultate der oben erwähnten empirischen Studien,<br />

bzw. der Metaanalysen zu diesen Studien auf die vier von Cummins formulierten<br />

Fragen gegeben werden können, sprechen alle nicht gegen die Einrichtung zwei-

sprachiger Unterrichtsprogramme. Allerdings sprechen sie auch nicht eindeutig für<br />

die Einrichtung zweisprachiger Unterrichtsprogramme in dem Sinne, dass zweisprachige<br />

Programme als eine hinreichende oder eine notwendige Voraussetzung für<br />

den Bildungserfolg von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund anzusehen<br />

sind. Aus den Resultaten der genannten empirischen Studien lassen sich also nicht<br />

zwingend bestimmte bildungspolitische Entscheidungen herleiten, es lässt sich aber<br />

– unter wissenschaftlichen Aspekten – zumindest der mögliche Nutzen einer Maßnahme<br />

im Hinblick auf das Erreichen einer bestimmten Zielsetzung abschätzen:<br />

Im Hinblick auf die oben diskutierte Frage, ob von der Regelung, Deutsch auf dem<br />

Schulhof als verbindliche Umgangssprache zu vereinbaren, eine Verbesserung der<br />

Deutschkenntnisse der Schüler zu erwarten ist, kann man auf der Grundlage der<br />

vorgetragenen Überlegungen vorhersagen, dass der mögliche Nutzen dieser Maßnahme<br />

eher gering ausfallen wird. Dafür sprechen zwei gewichtige Gründe, zum einen<br />

gibt es entgegen den Ausführungen von Hopf offenbar doch nicht genügend Anhaltspunkte<br />

dafür, dass die time on task-Hypothese zutreffend ist. Wenn Deutsch Unterrichtssprache<br />

ist, so geht vom Gebrauch der Muttersprache während der ja zeitlich<br />

sehr begrenzten Pausengespräche offenbar keine nachteilige Wirkung auf das<br />

Deutschlernen aus. Zum anderen liegen die Probleme der Schüler – wie dargelegt –<br />

ja gerade nicht im Bereich der Alltagskommunikation in der Fremdsprache, sondern<br />

im Gebrauch der Standard- bzw. Literatursprache. Für die Entwicklung der Fähigkeit,<br />

sprachlich anspruchsvolle Texte zu verstehen, bzw. solche Texte selbst zu verfassen,<br />

sind von dieser Regelung ebenfalls keinerlei nachhaltige Wirkungen zu erwarten.<br />

Hierzu wären gezielte Maßnahmen zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen<br />

der Schüler im Rahmen des Unterrichts erforderlich. Diese Erkenntnis ist allerdings<br />

auch nicht besonders neu. Es war nicht zuletzt die öffentliche Diskussion der<br />

Resultate der PISA-Studie im Hinblick auf die Lesefähigkeit von Kindern aus bildungsfernen<br />

Schichten, und zwar sowohl von monolingual deutschsprachigen wie<br />

auch von zweisprachig aufwachsenden Kindern, die den Anstoß zu einer breiten<br />

fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskussion über Möglichkeiten zur Verbesserung<br />

der Lesekompetenzen dieser Kinder angestoßen hat (siehe dazu auch<br />

Schiefele u.a. (Hg.) 2004).

Welche Rolle die Zweisprachigkeit der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund<br />

bei der Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen spielen sollte, lässt<br />

sich auf der Basis der hier vorgetragenen Überlegungen nicht eindeutig entscheiden.<br />

Die Antwort auf die von Cummins formulierte Frage, Will students suffer academically<br />

if they are introduced to reading in their second language?, ist nach seiner eigenen<br />

Einschätzung eindeutig negativ. Er verwahrt sich – wie dargelegt – in neueren<br />

Arbeiten sogar ausdrücklich gegen eine Auslegung der von ihm formulierten Interdependenz-<br />

und Schwellenhypothese in dem Sinn, dass Kinder aus Familien mit<br />

Migrationshintergrund zunächst in ihrer Muttersprache lesen lernen sollten, um sie<br />

vor schulischen Misserfolgen zu bewahren (Siebert-Ott 2001; Siebert-Ott 2003b;<br />

Wode 1995).<br />

Allerdings sprechen nach den vorgetragenen Überlegungen auch keine Gründe dagegen,<br />

Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund ebenso wie Kindern aus einsprachig<br />

deutschen Elternhäusern zweisprachige Unterrichtsprogramme anzubieten.<br />

Speziell two way immersion-Programme scheinen, sofern sie bestimmten Qualitätsansprüchen<br />

genügen, grundsätzlich in der Lage, Kindern gute sprachliche Kompetenzen<br />

in zwei Sprachen (einschließlich guter Lese- und Schreibfähigkeiten in der<br />

Zweit- bzw. Fremdsprache) zu vermitteln. Die von Spiewak (2005) in seinem Artikel<br />

Man spricht (nicht nur) Deutsch im Hinblick auf die vorgestellte bilinguale deutschtürkische<br />

Grundschule in Hamburg vorgetragene Skepsis, ob ein solches Angebot<br />

auf Dauer Bestand haben könne, ist daher zumindest aus fachwissenschaftlicher<br />

Sicht unbegründet.<br />

3. Fazit: Wer bekommt den Schwarzen Peter? – Die wissenschaftlichen Grundlagen<br />

bildungspolitischer Entscheidungen<br />

Die vorangehenden Ausführungen hatten das Ziel zu zeigen, dass es nicht an einem<br />

Mangel an verfügbarem fachwissenschaftlichem und fachdidaktischen Wissen liegt,<br />

wenn die bildungspolitische Diskussion im Hinblick auf die Entscheidung über geeignete<br />

Maßnahmen zur Förderung von zweisprachig aufwachsenden Kindern aus bildungsfernen<br />

Schichten auf der Stelle tritt. Es gibt – wie dargelegt – genügend gesicherte<br />

Erkenntnisse, die in diesen Fragen als Grundlage für bildungspolitische Ent-

scheidungen dienen können. Die Bildungspolitik bekommt also in diesen Fragen den<br />

Schwarzen Peter zurück.<br />

Wenn eine Entscheidung gegen ein zweisprachiges Bildungsangebot oder eine Entscheidung<br />

für eine Sprachenregelung auf dem Schulhof, die den Gebrauch der<br />

deutschen Sprache vorschreibt, mit sprachwissenschaftlichen oder sprachdidaktischen<br />

Erkenntnissen begründet wird, dann müsste gleichzeitig deutlich gemacht<br />

werden, dass nicht allein die fachwissenschaftlichen Gründe für eine solche Entscheidung<br />

ausschlaggebend waren. Aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer<br />

Sicht gibt es nämlich durchaus auch gute Gründe, die Entwicklung von Zweisprachigkeit<br />

auf hohem Niveau durch ein verstärktes Angebot zweisprachiger Bildungsgänge<br />

zu fördern. Ebenso gibt es aus fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer<br />

Sicht auch gute Gründe, die Sprachenwahl außerhalb des Unterrichts auf dem<br />

Schulgelände nicht in der beschriebenen Weise zu reglementieren.<br />

Eine differenziertere Argumentation von Seiten der bildungspolitisch Verantwortlichen<br />

könnte einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der öffentlichen Debatte in diesen<br />

Fragen und womöglich auch zur Verbesserung der Qualität bildungspolitischer Entscheidungen<br />

leisten.<br />

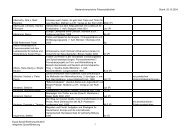

4. Literatur<br />

Auernheimer, Georg (Hg.). 2003. PISA – Schieflagen im Bildungssystem. Die Benachteiligung<br />

der Migrantenkinder. Opladen.<br />

Baker, Colin. 3 2001. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon.<br />

Baker, Colin & Hornberger, Nancy (eds.) 2001. An Introductory Reader to the Writings<br />

of Jim Cummins. Clevedon.<br />

Berkemeier, Anne. 2003. Schrifterwerb im mehrsprachigen Kontext. In: Bredel, Ursula<br />

u.a. (Hg.). Bd.1, 30-41.<br />

Bredel, Ursula; Günther, Hartmut; Klotz, Peter; Ossner, Jacob & Siebert-Ott, Gesa.<br />

2003. (Hg.). Didaktik der deutschen Sprache. Ein Handbuch. 2 Bde. Paderborn.<br />

Cummins, Jim. 1979 (2001a). Linguistic Interdependence and the Educational Development<br />

of Bilingual Children. In: Review of Educational Research 49, 222-

251. (Wieder abgedruckt in: Baker, Colin & Hornberger, Nancy (eds.) 2001, 63-<br />

95.)<br />

Cummins, Jim. 1988 (2001b). The Role and Use of Educational Theory in Formulating<br />

Language Policy. In: TESL (Wieder abgedruckt in: Baker, Colin & Hornberger,<br />

Nancy (eds.) 2001, 240-247.)<br />

Cummins, Jim. 1999 (2001c). Alternative Paradigms in Bilingual Education Research:<br />

Does Theory Have a Place? In: Educational Researcher 28/7, 26-32 (Wieder<br />

abgedruckt in: Baker, Colin & Hornberger, Nancy (eds.) 2001, 326-341.)<br />

Cummins, Jim. 2000. Language, Power and Pedagogy. Bilingual Children in the<br />

Crossfire. Clevedon.<br />

Ehlers, Swantje. 2004. Mono- und biliterate Erwerbsprozesse bei Migrantenkindern.<br />

In. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 15/1, 3-29.<br />

Felix, Sascha W. 1993. Psycholinguistische Untersuchungen zur zweisprachigen Alphabetisierung.<br />

Gutachten im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Schule,<br />

Berufsbildung und Sport. Passau.<br />

Gaschke, Susanne. 2001. Sprachlos bunt. Das Deutsch vieler Einwandererkinder ist<br />

schlechter denn je. Wenn die Eltern nicht mithelfen, sind Kindergärten und<br />

Schulen machtlos. In: DIE ZEIT Nr.21.<br />

Goddar, Jeanette. 1999. Rechnen auf Türkisch. Wer zuerst die eigene Sprache richtig<br />

lernt, hat insgesamt bessere Lernerfolge. In: Süddeutsche Zeitung<br />

(20.5.1999).<br />

Günther, Hartmut. 1993. Erziehung zur Schriftlichkeit. In: Eisenberg, Peter & Klotz,<br />

Peter (Hg.). Sprache gebrauchen – Sprachwissen erwerben. Stuttgart, 85-95.<br />

Günther, Hartmut & Ludwig, Otto (Hg.) 1994. Schrift und Schriftlichkeit. Writing and<br />

Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. An Interdisciplinary<br />

Handbook of International Research. 1. Halbband / Volume 1. Berlin.<br />

Günther, Hartmut & Ludwig, Otto (Hg.) 1996. Schrift und Schriftlichkeit. Writing and<br />

Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. An Interdisciplinary<br />

Handbook of International Research. 2. Halbband / Volume 2. Berlin.<br />

Heinemann, Karl-Heinz. 1999. Viele Migrantenkinder sitzen im Sprachbad. Eine<br />

Fachtagung in Soest beschäftigt sich mit der Frage, wie Schüler nichtdeutscher<br />

Herkunft am besten Deutsch lernen. In: Frankfurter Rundschau (29.7.1999).

Heinze, Andreas. 2001. Erfolgsstory oder Sackgasse – Zur Kontroverse um zweisprachige<br />

Erziehung in den USA. In: DJI-Projekt ‚Kulturenvielfalt’ (Hg.). Treffpunkt<br />

deutsche Sprache. München, 33-47.<br />

Hopf, Diether. 2005. Zweisprachigkeit und Schulleistung bei Migrantenkindern. In:<br />

Zeitschrift für Pädagogik. 2, 236-251.<br />

Huntington, Samuel. 1993. Im Kampf der Kulturen. Noch spielen die Nationalstaaten<br />

ihre Rolle. Aber die Kraftfelder auf dem Globus verschieben sich. In: DIE ZEIT<br />

Nr.33.<br />

Hurrelmann, Bettina. 2004. Sozialisation der Lesekompetenz. In: Schiefele, Ulrich<br />

u.a. (Hg.), 37-60.<br />

Lau, Jörg. 2006a. Man spricht Deutsch. Eine Realschule in Berlin bemüht sich um Integration.<br />

Nun ist die Empörung groß. In: DIE ZEIT Nr.5.<br />

Lau, Jörg. 2006b. Deutschstunden. Asad Suleiman kämpft für die deutsche Sprache<br />

auf seinem Schulhof in Berlin-Wedding. Plötzlich steht er im Mittelpunkt einer<br />

Debatte, die das Land verändern kann. In: DIE ZEIT Nr.6.<br />

Oomen-Welke, Ingelore. 2003. Entwicklung sprachlichen Wissens und Bewusstseins<br />

im mehrsprachigen Kontext. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 452-463.<br />

Reich Hans H. & Roth, Hans-Joachim. 2002. Zum Stand der nationalen und internationalen<br />

Forschung zum Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und<br />

Jugendlicher. Hamburg.<br />

Riegel, Enja. 2002. Mit den Eltern Klartext reden. Eine stetig wachsende Zahl von<br />

Kindern und Jugendlichen kann nur noch schlecht oder fast gar nicht mehr lesen<br />

und schreiben. In: Der Spiegel, Nr.22.<br />

Röber-Siekmeyer, Christa. 2003. Die Entwicklung orthographischer Fähigkeiten im<br />

mehrsprachigen Kontext. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 392-403.<br />

Schaaf, Julia. 2005. Krieg der Köpfe. Warum sind Bildungschancen so ungerecht<br />

verteilt? Neue Ergebnisse der Pisa-Studie befeuern alte Debatten über das<br />

Schulsystem. Dabei ist die Lösung doch so einfach: Der Unterricht muss besser<br />

werden. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Nr.44.<br />

Scheerer-Neumann, Gerheid. 2003. Entwicklung der basalen Lesefähigkeit. In: Bredel,<br />

Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 513-524.<br />

Schiefele, Ulrich; Artelt, Cordula; Schneider, Wolfgang & Stanat, Petra (Hg.). 2004.<br />

Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen<br />

im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden.

Schneider, Wolfgang. 2004. Frühe Entwicklung der Lesekompetenz: Zur Relevanz<br />

vorschulischer Sprachkompetenzen. In Schiefele, Ulrich (Hg.), 13-36.<br />

Siebert-Ott, Gesa. 1997. Frühe Mehrsprachigkeit – Problem und Chance. In: Dürscheid,<br />

Christa; Ramers, Karl Heinz & Schwarz, Monika (Hrg.). Sprache im Fokus.<br />

Tübingen. 457-471.<br />

Siebert-Ott, Gesa. 2001. Frühe Mehrsprachigkeit. Probleme des Grammatikerwerbs<br />

in multilingualen und multikulturellen Kontexten. Tübingen.<br />

Siebert-Ott, Gesa. 2003a. Muttersprachendidaktik – Zweitsprachendidaktik – Fremdsprachendidaktik<br />

– Multilingualität. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 30-41.<br />

Siebert-Ott, Gesa. 2003b. Entwicklung der Lesefähigkeiten im mehrsprachigen Kontext.<br />

In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.1, 536-547.<br />

Siebert-Ott, Gesa. 2003c. Muttersprachlicher Unterricht – Segregation oder Chance?<br />

In: Schulverwaltung spezial. Zeitschrift für SchulLeitung, SchulAufsicht und<br />

SchulKultur Sonderausgabe 3, 24-26.<br />

Siebert-Ott, Gesa 2003d. Mehrsprachigkeit und Bildungserfolg. In: Auernheimer, Georg<br />

(Hg.), 161-176.<br />

Siebert-Ott, Gesa. 2004. Schulerfolg und Mehrsprachigkeit – eine unendliche Geschichte?<br />

In: IZA – Zeitschrift für Migration und Soziale Arbeit 3/4 , 27-31.<br />

Spiewak, Martin. 2000. Gefangen im Ghetto. Ausländische Jugendliche sind die Verlierer<br />

von morgen. Die Schule sieht hilflos zu. In: DIE ZEIT Nr.16.<br />

Spiewak, Martin. 2006. Man spricht (nicht nur) Deutsch. Warum gilt Türkisch nur als<br />

Makel und nicht als Schatz? Wo lernen Lehrer, Kinder aus fremden Kulturen zu<br />

unterrichten? Ein Drittel der Schüler in Deutschland stammt aus Migrantenfamilien.<br />

Die Schulen haben darauf kaum reagiert. In: DIE ZEIT Nr.8.<br />

Stanat, Petra & Schneider, Wolfgang. 2004. Schwache Leser unter 15-jährigen<br />

Schülerinnen und Schülern in Deutschland: Beschreibung einer Risikogruppe. In<br />

Schiefele, Ulrich u.a. (Hg.), 243-2743.<br />

Thürmann, Eike. 2001. Streit um (schul-)sprachenpolitische Grundentscheidungen:<br />

Das amerikanische Beispiel. In: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung<br />

(Hg.). Zweisprachigkeit und Schulerfolg. Bönen, 47-67.<br />

Wintersteiner, Werner. 2003. Muttersprachenunterricht - Zweitsprachenunterricht –<br />

Fremdsprachenunterricht. In: Bredel, Ursula u.a. (Hg.). Bd.2, 602-614.<br />

Wode, Henning. 1995. Lernen in der Fremdsprache: Grundzüge von Immersion und<br />

bilingualem Unterricht. Ismaning.

Zimmer, Dieter. 1998. Lieber gleich ins kalte Wasser. Die zweisprachige Erziehung in<br />

den USA ist ein Lehrstück dafür, wie leicht sich vermeintlicher Fortschritt verrennt.<br />

In: DIE ZEIT Nr.47.<br />

Zimmer, Dieter. 1996. Io trinko, io esso. Zu Hause in zwei Sprachen. Wie wird der<br />

Kinderkopf damit fertig? In: DIE ZEIT Nr. 50.