UMWELTBERICHT - Stadt Bad Saulgau

UMWELTBERICHT - Stadt Bad Saulgau

UMWELTBERICHT - Stadt Bad Saulgau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

STADT BAD SAULGAU<br />

Landkreis Sigmaringen<br />

Bebauungsplan “Krumme Äcker 3“<br />

<strong>UMWELTBERICHT</strong><br />

in der Fassung Juni 2013

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Vorbemerkung<br />

2. Beschreibung der Planung<br />

2.1 Lage des Plangebietes<br />

2.2 Inhalt und Festsetzungen des Bebauungsplanes (Kurzdarstellung)<br />

2.3 Umweltschutzziele gem. Fachgesetze und übergeordneten Planungen<br />

3. Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten<br />

3.1 Standortalternativen<br />

4. Methoden der Umweltprüfung<br />

4.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung<br />

4.2 Untersuchungsmethoden für Schutzgüter<br />

4.3 Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Erstellung der Studie<br />

5. Wirkfaktoren der Bauleitplanung<br />

5.1 Baubedingte Auswirkungen<br />

5.2 Anlagebedingte Auswirkungen<br />

5.3 Betriebsbedingte Auswirkungen<br />

6. Beschreibung, Bewertung der Schutzgüter, Auswirkungen der Planung<br />

6.1.1 Mensch<br />

6.1.2 Tiere, Pflanzen, Biotopfunktion<br />

6.1.3 Geologie und Boden<br />

6.1.3.1 Bewertung vor dem Eingriff<br />

6.1.3.2 Bewertung nach dem Eingriff<br />

6.1.3.3 Berechnung des Kompensationsbedarfs<br />

6.1.4 Wasser<br />

6.1.5 Klima/Luft<br />

6.1.6 Landschaft<br />

6.1.7 Kultur- und Sachgüter<br />

6.2 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern<br />

6.3 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter<br />

7. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes<br />

7.1 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung<br />

7.2 Prognose bei Durchführung der Planung<br />

8. Maßnahmen zur Minimierung der negativen Auswirkungen<br />

8.1 Maßnahmen bez. betriebsbedingte Auswirkungen<br />

8.1.1 Emissionen<br />

8.1.2 Abfälle, Abwasser<br />

8.1.3 Energie<br />

8.2 Allg. Maßnahmen gegen negative Auswirkungen<br />

8.2.1 Bodenbelastung<br />

8.2.2 Beläge<br />

8.2.3 Einfriedungen<br />

9. Ökolog. Bewertung u. Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffs- /Ausgleichsbilanz der Biotopfunktion<br />

9.1 Ökologische Bewertung der Biotopfunktion<br />

9.1.1 Bewertung vor der Maßnahme<br />

9.1.2 Bewertung nach der Maßnahme<br />

9.2 Ausgleichsmaßnahmen<br />

9.2.1 Ausgleich Schutzgut „Biotopfunktion“<br />

9.2.2 Ausgleich Schutzgut „Boden“<br />

9.3 Fazit Eingriffs- / Ausgleichsbilanz<br />

10. Zusammenfassung

1. Vorbemerkung<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> beabsichtigt, in der Kernstadt den Bebauungsplan „Krumme<br />

Äcker 3“ für Wohnbauzwecke aufzustellen. Das Plangebiet soll als Allgemeines<br />

Wohngebiet nach § 4 BauNVO ausgewiesen werden.<br />

Die rechtlichen Vorgaben des Umweltberichts ergeben sich aus dem novellierten<br />

Baugesetzbuch vom 20. Juli 2004, § 2 Abs. 4. Danach ist bei allen Aufstellungen,<br />

Änderungen oder Ergänzungen von Bebauungsplänen eine Umweltprüfung<br />

durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des<br />

Vorhabens auf alle Umweltbelange nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 (Mensch, Boden,<br />

Wasser, Luft / Klima, Tiere / Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild und<br />

Kultur- und Sachgüter, Emissionen) geprüft und die Ergebnisse im Umweltbericht<br />

dargestellt. Dieser ist Bestandteil der Begründung des Bebauungsplanes.<br />

2. Beschreibung der Planung<br />

2.1 Lage des Plangebietes<br />

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am südlichen Ortsrand von<br />

<strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong>, angrenzend an das bestehende Wohngebiet Krumme Äcker 2, stellt<br />

also den unmittelbaren Anschluss an die bestehende Wohnbebauung im Norden dar.<br />

Von Nord nach Süd und von West nach Ost steigt das Gelände an. Die topografische<br />

Höhe des Geländes liegt zwischen 605 m und 622 m über NN.<br />

Das Plangebiet gehört naturräumlich zur Großlandschaft des oberschwäbischen<br />

Hügellandes. Die anstehenden Schichten werden zur oberen Meeresmolasse<br />

gerechnet und sind überdeckt von einer mehr oder weniger gering mächtigen<br />

Hangschuttdecke.<br />

Die Fläche des Plangebietes teilt sich zurzeit wie folgt auf:<br />

Mehr als 90 % der Fläche (23.863 qm) wird intensiv ackerbaulich genutzt.<br />

Entlang der Paradiesstraße stehen auf einem intensiv genutzten Wiesenstreifen von<br />

1.500 qm sieben ältere Obst-Hochstämme.<br />

Die Fläche der bituminös befestigten Paradiesstraße beträgt ca. 812 qm.<br />

Die restliche Fläche besteht aus Graswegen und Grünbanketten (ca. 1.016 qm).<br />

Asphaltierte Fahrbahnen<br />

Bankette<br />

Wirtschaftswege<br />

Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen<br />

Ackerland<br />

Gesamtfläche:<br />

812 qm<br />

461 qm<br />

555 qm<br />

1.500 qm<br />

22.363 qm<br />

25.691 qm<br />

Es sind keine ökologisch bedeutsamen oder nach § 32 NatSchG geschützten<br />

Pflanzen- und Tierarten vorhanden.

2.2 Inhalt und Festsetzungen des Bebauungsplans (Kurzdarstellung)<br />

Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO zum Bau von<br />

Familienheimen.<br />

Allgemeines Wohngebiet<br />

Es ist eine Bebauung in offener Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO mit ein- bis<br />

zweigeschossigen Einzel- oder Doppelhäusern vorgesehen, wie sie bereits im<br />

nördlich angrenzenden Baugebiet vorhanden ist. Die Grundflächenzahl beträgt<br />

gemäß § 16 BauNVO 0,4 und die Geschossflächenzahl nach § 16 BauNVO 0,8.<br />

Die mittlere Baugrundstücksgröße des Allgemeinen Wohngebietes beträgt 500 – 700<br />

qm. Dächer sind als Sattel-, Walm-, Zelt-, Pult- oder Flachdach herzustellen. Bei<br />

einer Dachneigung von mehr als 15 Grad sind die Dächer mit rotem oder<br />

dunkelfarbigem, nicht glänzenden Material zu decken.<br />

Nebenanlagen als Gebäude gemäß § 2 Abs. 2 LBO oder Gewächshäuser dürfen<br />

höchstens 40 cbm Rauminhalt haben. Nicht zulässig sind Nebenanlagen in<br />

Pflanzgebotsflächen sowie in einem drei Meter breiten Streifen entlang öffentlicher<br />

Straßen. Die Firsthöhe der Häuser darf 9,00 m und die der Garagen und<br />

überdachten Stellplätze 5,50 m nicht überschreiten.<br />

Ver- und Entsorgung<br />

Die Strom- und Wasserleitungen des bestehenden, angrenzenden Wohngebietes<br />

können entsprechend verlängert werden.<br />

Entwässert wird über ein Trennsystem (siehe Kapitel 6.1.4).<br />

Wird Dachflächenwasser von Metalldächern versickert, müssen diese mit z.B. Lack<br />

oder Kunststoff beschichtet sein.<br />

Die Ausrichtung des Plangebietes und der Gebäude sind geeignet für eine aktive und<br />

passive Nutzung der Sonnenenergie.<br />

Details sind den textlichen Festsetzungen und Begründungen zum Bebauungsplan<br />

zu entnehmen.<br />

Erschließung<br />

Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz erfolgt über die Paradiesstraße.<br />

2.3 Umweltschutzziele, die in Fachgesetzen und übergeordneten Planungen<br />

festgelegt und für das Vorhaben relevant sind<br />

Grundlage zur Aufstellung von Umweltberichten sind Umweltfachgesetze und<br />

übergeordnete Planungen.<br />

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3<br />

BauGB in Verbindung mit dem BNatSchG §§ 18, 19 und dem NatSchG für <strong>Bad</strong>en-<br />

Württemberg zu beachten. Im vorliegenden Umweltbericht wird sie durch die

Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation von<br />

Eingriffen berücksichtigt. Ziele und allgemeine Grundsätze der relevanten<br />

Schutzgüter wurden geprüft und mit den allgemeinen Grundsätzen der Fachgesetze<br />

abgeglichen.<br />

Auf das Wohngebiet einwirkende Emissionen wie Lärm oder Schadstoffe regelt das<br />

Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen (16.<br />

BimSchV – Verkehrslärm) sowie die DIN 18005.<br />

Den Umgang mit Regenwasser regelt das Wassergesetz für <strong>Bad</strong>en-Württemberg in<br />

der aktuellen Fassung.<br />

Da von der Planung keine geschützten Biotope betroffen sind, ist hier das NatSchG<br />

§ 32 nicht relevant.<br />

Fachplanungen<br />

Umweltplan <strong>Bad</strong>en-Württemberg<br />

Schonung natürlicher Ressourcen<br />

Als Ziel wird im Umweltplan des Landes <strong>Bad</strong>en-Württemberg (Umweltministerium<br />

2007) formuliert, natürliche Ressourcen zu schonen sowie die Inanspruchnahme<br />

unbebauter Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum Jahr 2012 deutlich<br />

zurückzufahren, da der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen im Land bis 2006<br />

auf 13,8 % der Landesfläche angewachsen ist. Der tägliche Zuwachs dieser Flächen<br />

soll bis 2020 auf bundesweit maximal 30 Hektar gesenkt werden, um die weitere<br />

Zersiedlung der Landschaft zu begrenzen. Die Schließung von Baulücken im<br />

Innenbereich und die Revitalisierung von Gewerbebrachen sollen dem steigenden<br />

Flächenbrauch entgegenwirken.<br />

Kyoto-Verpflichtung zum Klimaschutz<br />

Als Beitrag zur Kyoto-Verpflichtung strebt die Landesregierung an, durch eigene<br />

Maßnahmen und Initiativen den Kohlendioxidausstoß um zwei bis vier Millionen<br />

Tonnen zu vermindern. Sowohl verkehrsbedingte Emissionen als auch die bis zum<br />

Jahr 2010 angestrebte Verdopplung (bezogen auf 1997) des Anteils erneuerbarer<br />

Energien sollen zum ausgegebenen Ziel führen. Bis 2020 sollen die erneuerbaren<br />

Energien 20 % des Stromverbrauchs decken.<br />

Landesentwicklungsplan<br />

Im Landesentwicklungsplan (LEP 2002) ist <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> dem ländlichen Raum<br />

zugeordnet und stellt ein Mittelzentrum in der Landesentwicklungsachse<br />

Friedrichshafen / Ravensburg / Weingarten nach Tübingen / Reutlingen dar.<br />

An diese Entwicklungsachsen soll sich die Siedlungsentwicklung orientieren und auf<br />

zentrale Orte, Siedlungsbereiche und Siedlungsschwerpunkte konzentrieren. Neben<br />

der Nähe zu öffentlichen Verkehre sind die Siedlungsstrukturen zudem fahrrad- und<br />

fußgängerfreundlich zu gestalten.<br />

Nach der Raumordnung <strong>Bad</strong>en-Württemberg ist die Siedlungsentwicklung im Land<br />

vorrangig am Bestand auszurichten. Hier sind Verdichtung, Arrondierung, Baulücken,

Baulandreserve zu berücksichtigen und Brach-, Konversion- und Altlastenflächen<br />

neuen Nutzungen zuzuführen.<br />

Unvermeidbare Neubauflächen sollen nur am konkret absehbaren<br />

Neubauflächenbedarf bemessen und möglichst Flächen sparend und Ressourcen<br />

schonend ausgewiesen werden. Dies wird insbesondere durch eine angemessen<br />

hohe bauliche Dichte und eine rationelle Erschließung erreicht.<br />

Regionalplan<br />

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (1996) wird <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> als<br />

Siedlungsbereich mit Schwerpunkt auf Dienstleistungseinrichtungen, Industrie,<br />

Gewerbe sowie Wohnungsbau genannt. Die <strong>Stadt</strong> zählt zum<br />

Fremdenverkehrsbereich Oberschwäbische Bäder und ist insbesondere durch ihren<br />

Heilquellenkurbetrieb bedeutsam.<br />

Es bestehen für das Plangebiet keine speziellen Zielvorstellungen.<br />

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen im<br />

unmittelbaren Umfeld keine Vorrangbereiche.<br />

Von der Planung sind unmittelbar keine Grundwasserschutzbereiche oder<br />

Wasserschutzgebiete betroffen. Im Südwesten des Gebietes grenzt die Zone 3 des<br />

Wasserschutzgebietes „Albergasse“ an.

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan<br />

Das Plangebiet wurde aus dem seit 25.08.2011 rechtsgültigen Flächennutzungsplan<br />

der Verwaltungsgemeinschaft <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> / Herbertingen entwickelt.<br />

Das Plangebiet ist Umweltbericht des Flächennutzungsplanes in etwas größerer<br />

Ausdehnung enthalten und wird dort wie folgt beschrieben:<br />

9180.3 Wohnbaugebiet „Krumme Äcker 3“<br />

Landschaftsbeschreibung<br />

Nutzung: intensive Ackerflächen<br />

Erholung: -<br />

Landschaftsbild: Sanft ansteigende rechte Talseite des Seewattenbaches<br />

Biotope und Arten: Allee aus älteren Apfelbäumen auf beiden Seiten des<br />

Wilfertsweilerweges.<br />

Bodenertragsfunktion: mittel<br />

Filter- und Pufferfunktion: fast ausschließlich hoch<br />

Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: überwiegend mittel, z.T. hoch<br />

Funktion als Standort für die natürliche Vegetation: gering<br />

Grundwasser: Porengrundwasserleiter mit mäßiger bis mittlerer<br />

Grundwasserführung<br />

Oberflächengewässer: -<br />

Klima: hohe Bedeutung für Kaltluftentstehung, siedlungsklimatisch bedeutsam<br />

Minderungsmaßnahmen<br />

• Baumallee erhalten<br />

Ausgleichsmaßnahmen<br />

• Renaturierung des Seewattenbaches: naturnahe Umgestaltung, Schaffung von<br />

Gewässerrandstreifen, punktuelle Bepflanzung<br />

Beurteilung<br />

Geringes Konfliktpotenzial.

Schutz- und Vorranggebiete<br />

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb von Wasserschutz-, Naturschutz-,<br />

Landschaftsschutz-, FFH- oder Europäischen Vogelschutzgebieten. Im Plangebiet<br />

selbst befinden sich keine nach § 32 NatSchG geschützten Biotope.<br />

3. Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten<br />

3.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl<br />

Das Bebauungsplangebiet ist Bestandteil des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes<br />

vom 25.08.2011. Ziel ist es, den Wohnbaubedarf vor allem einheimischer<br />

Interessenten zu decken und günstige Wohnbauflächen für Familien zu erschließen.<br />

Freie Bauplätze sind in der Kernstadt nur noch wenig verfügbar. Zudem sind die<br />

Flächen des Plangebietes in städtischem Eigentum, was die Umsetzung des<br />

Vorhabens wesentlich erleichtert. Das geplante Baugebiet stellt eine Fortsetzung der<br />

bestehenden Wohnbaubebauung dar und birgt bezüglich der Umweltschutzgüter nur<br />

geringes Konfliktpotenzial in sich, weshalb schließlich auch dieser Standort<br />

ausgewählt wurde.<br />

4. Methoden der Umweltprüfung<br />

4.1. Räumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsgebietes<br />

Das Untersuchungsgebiet entspricht mindestens dem räumlichen Geltungsbereich<br />

des Bebauungsplanes und geht teilweise, falls erforderlich, darüber hinaus. Alle<br />

naturschutzrechtlich relevanten Belange (Boden, Wasser, Luft / Klima, Tiere /<br />

Pflanzen, Biotopfunktion, Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter inkl.<br />

Wechselwirkungen) werden im Umweltbericht in Bezug auf das Vorhaben geprüft.<br />

4.2 Untersuchungsmethoden für Schutzgüter<br />

Mensch<br />

Betrachtet werden die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Wohnumfeld, Wohlbefinden<br />

und Erholungsfunktion.<br />

Boden<br />

Die Bodenfunktionen wurden gemäß des Bundesbodenschutzgesetzes mit Hilfe des<br />

Leitfadens der LUBW „Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ ermittelt.<br />

ermittelt. Grundlage der Daten zum Schutzgut „Boden“ ist die<br />

Reichsbodenschätzung.<br />

Wasser (Oberflächenwasser, Grundwasser)<br />

Untersucht werden die Funktionen für den Wasserhaushalt. Die Bedeutung und<br />

Empfindlichkeit der Grundwasservorkommen werden abgeschätzt und eventuelle

Wasserschutzgebiete erfasst. Grundlage ist u.a. die Bodenkarte von <strong>Bad</strong>en-<br />

Württemberg.<br />

Pflanzen und Tiere, Biotoptypen<br />

Die Daten beruhen auf eigenen Bestandsaufnahmen sowie nach Bedarf auf die<br />

§ 32-Biotopkartierung NatSchG des Landkreises Sigmaringen. Aussagen zur Tierwelt<br />

orientieren sich am Biotoptyp, die Ermittlung der Biotoptypen nach dem LfU-<br />

Schlüssel. Die Biotoptypbewertung orientiert sich am Modell des Landkreises<br />

Sigmaringen.<br />

Klima, Luft<br />

Es werden die Auswirkungen der Planung auf die lokalklimatischen Verhältnisse und<br />

Wechselwirkungen auf Mensch, Pflanzen und Tieren sowie Geruchsemissionen aus<br />

landwirtschaftlichen Betrieben betrachtet. Grundlagen hierzu sind die Topografische<br />

Karte und der Klimaatlas <strong>Bad</strong>en-Württemberg.<br />

Landschaft<br />

Zur Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes werden die Ausstattung mit<br />

naturraumtypischen Strukturmustern sowie das Ausmaß vorhandener Störungen<br />

bzw. die Störempfindlichkeit herangezogen. Es gilt, die Eigenart, Vielfalt und<br />

Schönheit des Landschaftsbildes zu erhalten sowie die landschaftsästhetische<br />

Funktion zu betrachten. Ebenso ist es Ziel, ausreichend große Landschaftsräume<br />

unzerschnitten zu erhalten. Zu beachten sind hier die grundlegenden Ziele des<br />

Landschaftsplanes.<br />

Kulturgüter<br />

Kulturgüter sind vom Menschen gestaltete Landschaftsteile die von geschichtlichem,<br />

wissenschaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die<br />

Kulturlandschaft prägendem Wert. Dies können beispielsweise Gebäude,<br />

gärtnerische Anlagen wie Parks oder Friedhöfe sein oder im Boden verborgene<br />

Anlagen.<br />

4.3 Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Erstellung der Studie<br />

Größere Schwierigkeiten bei der Erstellung der Studie haben sich nicht ergeben.<br />

Klimatische und lufthygienische Auswirkungen sowie hydrogeologische<br />

Beeinträchtigungen können nicht quantifiziert werden. Die Angaben beruhen auf<br />

allgemeine Annahmen auf Basis der Geologischen Karte.<br />

Eine exakte faunistische sowie floristische Bestandsaufnahme wurde nicht<br />

durchgeführt, da es keine Hinweise auf seltene oder bedrohte Arten gibt.

5. Wirkfaktoren der Bauleitplanung<br />

Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes mit<br />

umweltrelevanten Auswirkungen, bedingt durch Bau, Anlage und Betrieb sind zu<br />

beschreiben.<br />

Flächenversiegelung des Vorhabens insgesamt (siehe auch Kapitel 9):<br />

Nutzung Überbauung Versiegelung<br />

überbaubare Wohnbaufläche<br />

inkl. Nebenanlagen<br />

(Grundflächenzahl 0,4) + 8.286 qm + 8.286 qm<br />

Öffentliche Verkehrsflächen + 4.976 qm + 4.976 qm<br />

maximale Versiegelung 13.262 qm 13.262 qm<br />

bereits versiegelt (Bestand) - 812 qm - 812 qm<br />

12.450 qm 12.450 qm<br />

Die maximale Neuversiegelung beträgt 12.450 qm.<br />

5.1 Baubedingte Auswirkungen<br />

Baubedingte Auswirkungen auf die Schutzfaktoren Mensch, Tier, Pflanze, Boden,<br />

Wasser, Klima/Luft, Landschaft sind:<br />

Baustelleneinrichtungen, Baustraßen, Lagern von Baumaterial;<br />

Abbau, Lagern und Transport von Bodenmaterial;<br />

Bodenverdichtungen, Schadstoffemissionen, Lärm, Erschütterung durch<br />

Baumaßnahmen.<br />

Die Auswirkungen sind in der Regel jedoch auf die Zeit der Baumaßnahmen<br />

beschränkt und nicht längerfristiger Natur.<br />

5.2 Anlagebedingte Auswirkungen<br />

Anlagebedingte Auswirkungen auf die Schutzfaktoren Mensch, Tier, Pflanze,<br />

Biotopfunktion, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sind:<br />

Flächeninanspruchnahme insgesamt, Entfernung von Biotopstrukturen, Gebäude<br />

und Verkehrsflächen und Störung der Wechselwirkung zwischen Schutzgütern.<br />

5.3 Betriebsbedingte Auswirkungen<br />

Es entstehen durch zusätzlichen Anliegerverkehr sowie Licht-, Lärm- und<br />

Schadstoffemissionen betriebsbedingte Auswirkungen je nach Abstand zur<br />

Immissionsquelle in geringem Umfang.

6. Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter im<br />

Zusammenhang mit der Planung sowie die Auswirkungen der<br />

Planung<br />

Fachpläne mit relevanten Umweltschutzzielen existieren für das Plangebiet nicht<br />

oder tangieren das Plangebiet nicht. Westlich angrenzend an das Plangebiet befindet<br />

sich der Oberlauf des Seewattenbachs, der Bestandteil des<br />

Gewässerentwicklungsplanes ist, der durch einen existierenden Schotter-Feldweg<br />

vom Plangebiet getrennt und dessen Einzugsgebiet durch einen breiten Grünstreifen<br />

innerhalb des Plangebietes, direkt angrenzend an den Weg aufgewertet werden soll.<br />

Grundlage der Planung ist der rechtsgültige Flächennutzungsplan inklusive<br />

Umweltbericht und Landschaftsplan.<br />

6.1. Beschreibung der Schutzgüter (Umweltbelange), deren Funktion,<br />

Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter<br />

6.1.1 Mensch<br />

Allgemeines<br />

Betrachtet werden die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Wohnumfeld, Wohlbefinden<br />

und Erholungsfunktion.<br />

Bestand<br />

Die Flächennutzung stellt sich wie folgt dar:<br />

Asphaltierte Fahrbahnen<br />

Bankette<br />

Wirtschaftswege<br />

Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen<br />

Ackerland<br />

Gesamtfläche:<br />

812 qm<br />

461 qm<br />

555 qm<br />

1.500 qm<br />

22.363 qm<br />

25.691 qm<br />

Das Plangebiet wird zurzeit zu ca. 90 % intensiv ackerbaulich genutzt. Der Rest<br />

besteht aus wassergebundenen Banketten, Wirtschaftswegen, asphaltierten<br />

Fahrbahnflächen sowie einem intensiv genutzten Wiesenstreifen mit sieben älteren<br />

Obstbäumen (siehe Kapitel 6.1.2. und Kapitel 9).<br />

Vorbelastung,Bedeutung und Empfindlichkeit<br />

Für die öffentliche Naherholung hat das Plangebiet selbst nur wenig Bedeutung, da<br />

das Gebiet zurzeit einen ausgeräumten Landschaftsbestandteil darstellt und an das<br />

bestehende Baugebiet „Krumme Äcker 2“ angrenzt. Die das Plangebiet umgebenden<br />

landwirtschaftlichen Flächen werden zum Großteil ebenfalls sehr intensiv genutzt und<br />

haben deswegen einen geringen Erholungswert.<br />

Zur Naherholung stehen weiterhin der nordöstlich bestehende Obstbaumlehrpfad mit<br />

mehr als 100 Sorten, 500 Meter südlich ein Hochpunkt mit ansprechender Aussicht,

das ebenfalls 500 Meter südlich beginnende Waldgebiet „Haidener Stöckle“, die<br />

vielseitig strukturierte Landschaft und das topografisch abwechslungsreiche,<br />

eiszeitlich geprägte Gebiet rund um Bogenweiler zur Verfügung. Das Gebiet kann in<br />

einem gut ausgeschilderten Wanderwegenetz mit vielen verschiedenen Attraktionen<br />

und Besonderheiten erkundet werden.<br />

Lärm- und Verkehrsbelastung<br />

Das Plangebiet selbst ist auf der Ostseite durch die nicht sehr stark frequentierte<br />

Paradiesstraße begrenzt und deshalb nur in begrenztem Umfang Lärmemissionen<br />

durch den Straßenverkehr ausgesetzt.<br />

Die angrenzende Wohnbebauung „Krumme Äcker 2“ erfährt durch den<br />

Anliegerverkehr zusätzlich eine geringfügige Lärm- und Verkehrsbelastung.<br />

Ebenso ist eine Lärmbelastung durch die Bewirtschaftung angrenzender<br />

landwirtschaftlicher Flächen in geringem Umfang zu erwarten.<br />

Geruchsemissionen<br />

Die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung der an das Plangebiet grenzenden<br />

Flächen führt temporär zu Geruchsemissionen, die sich jedoch aller<br />

Wahrscheinlichkeit nach unterhalb den VDI-Richtwerten für allgemeine Wohngebiete<br />

bewegen. Eine dauerhafte Belastung durch Geruchsemissionen landwirtschaftlicher<br />

Betriebe (z.B. bei Bogenweiler) ist auf Grund der Einhaltung vorgeschriebener<br />

Abstandsradien (VDI-Richtlinie) nicht zu erwarten.<br />

6.1.2 Tiere und Pflanzen, Biotopfunktion<br />

Allgemeines<br />

Im Vordergrund stehen der Schutz der Tier- und Pflanzenarten und ihrer<br />

Lebensgemeinschaft in ihrer natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt sowie der<br />

Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen. Einher gehen die Betrachtung<br />

der Biotopfunktion und die Funktion der Biotopvernetzung. Besonders geschützte<br />

Gebiete wie FFH-Gebiete nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB bzw. § 32<br />

NatSchG sowie die biologische Vielfalt nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB,<br />

falls vorhanden, finden besondere Berücksichtigung.<br />

Die natürliche Vegetation in diesem Bereich wäre ein Mischwald aus Esche, Buche,<br />

Eiche, Ahorn und Fichte.<br />

Bestand (siehe auch Kapitel 9)<br />

Auf Grund der landwirtschaftlich intensiven Nutzung sind im Plangebiet keine<br />

besonders geschützten Tierarten und geschützten krautigen -, gras- oder<br />

gehölzartigen Pflanzenarten oder -gesellschaften vorhanden.<br />

Der 1.500 qm große, allerdings intensiv genutzte Wiesenstreifen entlang der<br />

Paradiesstraße mit sieben hochstämmigen, älteren Obstbäumen hat Biotopfunktion<br />

für Insekten, Sing- und Greifvögel.<br />

Schützenswerte Landschaftsbestandteile, nach § 32 BNatSchG geschützte Biotope,<br />

Naturschutzgebiete oder FFH- bzw. Vogelschutzgebiete sind im Plangebiet nicht<br />

existent.

Ebenso befindet sich das Plangebiet nicht in einem Wasserschutzgebiet.<br />

Etwa 500 Meter südlich des Plangebietes befindet sich ein Hochpunkt mit einer<br />

Ruhebank und einer alten Eiche, dahinter beginnt ein Waldgebiet. 150 Meter nördlich<br />

beginnt der städtische Obstbaumlehrpfad mit etwa 100 Kern- und Steinobstsorten.<br />

Vorbelastung<br />

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen sind durch ihre Lage im direkten<br />

Wohnumfeld durch Eutrophierung (z.B. Hundekot) nicht bzw. nur gering belastet.<br />

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere durch die Umsetzung<br />

Im Zuge der Bebauung werden die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen<br />

sowie die Restflächen umgestaltet, das heißt, teilweise versiegelt, teils gärtnerisch<br />

genutzt und teilweise durch Pflanzung heimischer Feldgehölze ökologisch<br />

aufgewertet. Die sieben Obstbäume im Osten des Plangebietes werden<br />

voraussichtlich inklusive des Wiesenstreifens im Zuge der Baumaßnahmen weichen<br />

müssen.<br />

Da mit Ausnahme der sieben Obstgehölze keine ökologisch Pflanzenarten und auch<br />

keine bedeutsamen Tierarten im Plangebiet vorhanden sind, gibt es nur sehr geringe<br />

ökologische Einschränkungen bezüglich der Pflanzen- und Tierwelt.<br />

6.1.3 Geologie und Boden<br />

Allgemeines<br />

Das Schutzgut Boden erfüllt Funktionen für den Naturhaushalt, ist Lebensgrundlage<br />

für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus sind die<br />

Wasser- und Nährstoffkreisläufe, Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften,<br />

Grundwasserschutzfunktion und die Funktion als Archiv der Natur- und<br />

Kulturgeschichte zu schützen.<br />

Vorbelastung<br />

Für das Plangebiet besteht kein Altlastenverdacht (Historische Erkundung im Auftrag<br />

des Landratsamtes Sigmaringen: IUT, Ingenieurgesellschaft für Umwelttechnik<br />

1998).<br />

Eine erhebliche Vorbelastung der Böden durch Schad- und Nährstoffeinträge aus der<br />

Landwirtschaft ist unwahrscheinlich.<br />

Auswirkung durch Umsetzung des Vorhabens<br />

Durch Überbauung und Versiegelung gehen sämtliche Bodenfunktionen auf einer<br />

Fläche von maximal 13.262 qm (Neuversiegelung maximal 12.450 qm) verloren.<br />

Deshalb ist die Empfindlichkeit der Böden diesbezüglich generell hoch einzustufen.<br />

Die Böden werden durch Verdichtung, Umlagerung und Veränderung des<br />

Bodenaufbaus besonders während der Bauphase beeinträchtigt.<br />

Bei Umsetzung der Maßnahme wird darauf geachtet, dass der Bodenaushub<br />

möglichst vor Ort verwendet wird. Der Oberboden wird abgeschoben und seitlich<br />

gelagert. Der restliche Bodenaushub wird ebenfalls seitlich gelagert und teilweise auf<br />

den Baugrundstücken verwendet.

Bedeutung und Bewertung der Bodenfunktionen vor und nach dem Eingriff<br />

inklusive Kompensationsbedarf<br />

6.1.3.1 Bewertung vor dem Eingriff<br />

Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt gemäß des Leitfadens der LUBW<br />

„Bewertung der Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ auf Basis der<br />

Reichsbodenschätzung.<br />

Für das Plangebiet liegt ein geotechnisches Gutachten des Büros „BauGrund<br />

Süd – Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH“ vor.<br />

Im Planungsbereich bildet der Mutterboden die oberste natürliche Schicht. Die<br />

Mächtigkeit schwankt zwischen 20 und 40 cm. Unter dem Mutterboden folgt<br />

eine durchgehende Verwitterungsdecke, deren Schichtunterkante zwischen 0,9<br />

und 1,1 m unter Geländeoberkante liegt. Unter der Verwitterungsdecke folgen<br />

Meeresmolasseschichten.<br />

Bei der Verwitterungsdecke steht schwach toniger bis toniger, feinsandiger<br />

vereinzelt feinkiesiger Schluff (sandiger Lehm, Entstehungsart Diluvium =<br />

eiszeitlicher und Tertiärboden) an. Die Böden der Meeresmolasse bestehen aus<br />

Wechsellagerungen von stark feinsandigem Schluff, schwach schluffige bis<br />

schluffige Fein- bis Mittelsande und Sedimentgemische aus Schluff und<br />

Feinsand. Stellenweise sind oft Kalk- und Sandsteinverhärtungen in<br />

Knollenform bzw. dünne Sandsteinbänke eingelagert.<br />

Eine Versickerungsmöglichkeit ist bei den anstehenden Bodenarten nicht oder<br />

nur stark eingeschränkt gegeben. Auch bieten die untersten Bodenschichten<br />

keine Versickerungsstrecken an.<br />

Die ackerbauliche Zustandsstufe ist in den Karten der Bodenschätzung mit den<br />

Kennzahlen "4 und 5" angegeben. Die Bodenzahl der Reichsbodenschätzung<br />

beträgt für die betroffenen landwirtschaftlichen Flächen 55, die Ackerzahl 48<br />

(siehe Auszug aus Liegenschaftskataster des Landratsamtes Sigmaringen –<br />

nächste Seite).

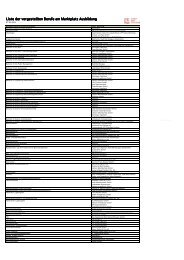

Auszug aus Liegenschaftskataster, Quelle Landratsamt Sigmaringen,<br />

Vermessungsbehörde, erstellt am 17.06.2013:

Laut Leitfaden zur "Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit",<br />

herausgegeben von der LUBW ergibt sich für die vom Bebauungsplan "Krumme<br />

Äcker 3" betroffenen Flächen nachfolgend aufgeführte Bewertung der<br />

Bodenfunktionen:<br />

Natürliche Bodenfruchtbarkeit:<br />

Die Bodenzahl von 55 entspricht für die Grünland, Ackerland und<br />

Gebäudefreiflächen bzw. Gartenland einem Standort der Bewertungsklasse „2“.<br />

Berechnung der Hektar-Werteinheiten (haWe)<br />

Bestand Fläche Bewertungsklasse haWe<br />

Asphaltierte Fahrbahnen 0,0812 ha 1 0,0812<br />

Bankette 0,0461 ha 2 0,0922<br />

Wirtschaftswege 0,0555 ha 2 0,1110<br />

Wiese mit 7 Obstbäumen 0,1500 ha 2 0,3000<br />

Ackerland 2,2363 ha 2 4,4726<br />

Gesamtfläche: 2,5691 ha 5,0570<br />

Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt:<br />

Allgemein:<br />

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt durchlässigen Untergrund und<br />

einen ausreichenden Abstand zu der Grundwasseroberfläche voraus. Der<br />

Untergrund muss die anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen können.<br />

Die Versickerung kann direkt erfolgen oder das Wasser kann über ein<br />

ausreichend dimensioniertes Speichervolumen durch eine Sickeranlage mit<br />

verzögerter Versickerung in Trockenperioden dem Untergrund zugeführt<br />

werden. Nach dem ATV-Arbeitsblatt A 138 muss der Durchlässigkeitsbeiwert<br />

des Bodens, in dem die Versickerung stattfinden soll zwischen Kf = 5,0 x 10 -3<br />

und Kf = 5,0 x 10 -6 m/s liegen. Als ausreichender Abstand zur<br />

Grundwasseroberfläche werden für Versickerungsbecken 2,5 m über dem<br />

höchsten zu erwartenden Grundwasserstand angegeben. In der Praxis sind<br />

jedoch auch kleinere Durchlässigkeiten und geringere Abstände machbar.<br />

Zustandsbeschreibung:<br />

Eine Versickerungsmöglichkeit ist lt. vorliegendem Geogutachten bei den<br />

anstehenden Bodenarten jedoch nicht oder nur stark eingeschränkt gegeben.<br />

Auch bieten die untersten Bodenschichten keine Versickerungsstrecken an.<br />

Sämtliche im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorkommenden Böden<br />

haben laut Bodenschätzung die Zustandsstufen 4 und 5. Bei sandigen<br />

Lehmböden (sL), Entstehungsart Diluvium und einem Grundwasserabstand von

mehr als 20 dm ergibt dies eine Zuordnung zu der Bewertungsklasse "2", was<br />

einer geringen Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt entspricht.<br />

Berechnung der Hektar-Werteinheiten (haWe)<br />

Bestand Fläche Bewertungsklasse haWe<br />

Asphaltierte Fahrbahnen 0,0812 ha 1 0,0812<br />

Bankette 0,0461 ha 2 0,0922<br />

Wirtschaftswege 0,0555 ha 2 0,1110<br />

Wiese mit 7 Obstbäumen 0,1500 ha 2 0,3000<br />

Ackerland 2,2363 ha 2 4,4726<br />

Gesamtfläche: 2,5691 ha 5,0570<br />

Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe:<br />

Der größte Teil des Plangebietes besteht aus Böden der Zustandsstufe 4, der<br />

Entstehungsart Diluvium sowie der Bodenart sandiger Lehm (sL), ein kleiner<br />

Teil aus Böden der Zustandsstufe 5, der Entstehungsart Diluvium und der<br />

Bodenart Lehm (L). Beide Bodenarten können der Bewertungsklasse "3"<br />

zugeordnet werden.<br />

Berechnung der Hektar-Werteinheiten (haWe)<br />

Bestand Fläche Bewertungsklasse haWe<br />

Asphaltierte Fahrbahnen ca. 0,0812 ha 1 0,0812<br />

Bankette ca. 0,0461 ha 2 0,0922<br />

Wirtschaftswege ca. 0,0555 ha 2 0,1110<br />

Wiese mit 7 Obstbäumen ca. 0,1500 ha 3 0,4500<br />

Ackerland ca. 2,2363 ha 3 5,2363<br />

Gesamtfläche: ca. 2,5691 ha 5,9707<br />

Standort für die natürliche Vegetation:<br />

Die Bedeutung für die natürliche Vegetation ist häufig negativ korreliert mit der<br />

Ertragsfähigkeit für Kulturpflanzen und deshalb im Plangebiet von eher geringer<br />

Bedeutung.<br />

Die Ackerzahl von 48 entspricht einem Standort von geringer Eignung<br />

(Bewertungsklasse 2) für die natürliche Vegetation.<br />

Diese Bodenfunktion wird für die Berechnung des Kompensationsbedarfs nicht<br />

herangezogen.

6.1.3.2 Bewertung nach dem Eingriff<br />

Natürliche Bodenfruchtbarkeit:<br />

Planung Fläche Bewertungsklasse haWe<br />

versiegelte Flächen:<br />

überbaubare Wohnfläche 0,8286 ha 1 0,8268<br />

öffentliche Straßenfläche 0,4976 ha 1 0,4976<br />

unversiegelte Flächen:<br />

Hausgarten, Beete, etc. 1,2429 ha 2 2,4858<br />

zusammen: 2,5691 ha 3,8102<br />

Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt:<br />

Planung Fläche Bewertungsklasse haWe<br />

versiegelte Flächen:<br />

überbaubare Wohnfläche 0,8286 ha 1 0,8268<br />

öffentliche Straßenfläche 0,4976 ha 1 0,4976<br />

unversiegelte Flächen:<br />

Hausgarten, Beete, etc. 1,2429 ha 2 2,4858<br />

zusammen: 2,5691 ha 3,8102<br />

Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe:<br />

Planung Fläche Bewertungsklasse haWe<br />

versiegelte Flächen:<br />

überbaubare Wohnfläche 0,8286 ha 1 0,8268<br />

öffentliche Straßenfläche 0,4976 ha 1 0,4976<br />

unversiegelte Flächen:<br />

Hausgarten, Beete, etc. 1,2429 ha 3 3,7287<br />

zusammen: 2,5691 ha 5,0531

6.1.3.3 Berechnung des Kompensationsbedarfs aus 6.1.3.1 und 6.1.3.2:<br />

Bewertung vor Eingriff – Bewertung nach Eingriff = Kompensationsbedarf<br />

BvE (haWe) – BnE (haWe) = KB (haWe)<br />

Natürliche Bodenfruchtbarkeit:<br />

5,0570 haWe – 3,8102 haWe = 1,2468 KB haWe<br />

Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt:<br />

5,0570 haWe – 3,8102 haWe = 1,2468 KB haWe<br />

Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe:<br />

5,9707 haWe – 5,0531 haWe = 0,9176 KB haWe<br />

Saldo:<br />

Zusammengefasst ergibt dies 3,4112 KB haWe<br />

Nach dem Modell des Landratsamtes Sigmaringen ergibt dies gemittelt 1,14 haWe,<br />

die auszugleichen sind.

Kompensation:<br />

Die Kompensation errechnet sich wie folgt:<br />

Es sind 1,14 haWe auszugleichen.<br />

Obstbaumlehrpfad: Vom Intensivacker zur Extensivfläche<br />

Städtischer Obstbaumlehrpfad an der Paradiesstraße<br />

Die <strong>Stadt</strong> legte in den letzten Jahren etwa 500 Meter südlich einen 1 km langen<br />

beschilderten Obstbaumlehrpfad (rundweg) entlang der Paradiesstraße und<br />

Zeppelinstraße mit einer Fläche von ca. 15.000 qm an. Ein Teil der Fläche ist<br />

städtisch, über die Restfläche existiert eine Vereinbarung mit dem Eigentümer.<br />

Die Fläche wurde zuvor landwirtschaftlich intensiv als Acker genutzt und wird jetzt als<br />

Grünland extensiv bewirtschaftet. Der Obstbaumlehrpfad besteht aus ausschließlich<br />

älteren, standortgerechten Sorten. Es sind etwa 100 Stein- und Kernobstsorten<br />

vertreten.<br />

Durch die jetzt extensive Nutzung werden Bodeneigenschaften erheblich verbessert.<br />

Kompensiert werden müssen 1,14 haWe. Mit den beschriebenen<br />

Renaturierungsmaßnahmen (Einrichtung eines extensiv bewirtschafteten<br />

Obstbaumlehrpfades auf ehemals intensiv genutzter Ackerfläche) ist die<br />

Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden ausgeglichen.

6.1.4 Wasser<br />

Für den Wasserhaushalt sind die Aspekte Grundwasser und Oberflächenwasser zu<br />

betrachten.<br />

Grundwasser<br />

Bezugnehmend auf das angrenzende Baugebiet kann von einem ausreichend<br />

großen Flurabstand zum Grundwasser ausgegangen werden.<br />

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem oder in unmittelbarer Nähe eines<br />

Wasserschutzgebietes.<br />

Oberflächengewässer sind im Plangebiet keine vorhanden. Südlich angrenzend an<br />

das Plangebiet befindet sich der Oberlauf des kleinen Seewattenbachs.<br />

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens<br />

Die Grundwasserneubildungsrate wird etwas verringert: Der Seewattenbach wird<br />

unterläufig mit Regenwasser aus versiegelten und Dachflächen beaufschlagt.<br />

Entwässerung<br />

Das Plangebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Für das Plangebiet ist der<br />

direkte Anschluss über Kanalisationsleitungen an die Sammelkläranlage möglich.<br />

Jedes Grundstück soll einen Schmutzwasser- und einen Regenwasseranschlusskanalanschluss<br />

erhalten.<br />

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist das anfallende Oberflächenwasser entweder zu<br />

versickern oder dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen. Da die Böden des<br />

Gebietes keine ausreichende Versickerung ermöglichen, werden für die Ableitung<br />

des Oberflächenwassers Sammelleitungen mit Einleitung des Wassers über ein<br />

vorhandenes Retentionsfilterbecken in das vorhandene offene Bachbett im Talgrund<br />

verlegt. Die Rückhaltung von Niederschlagwasser der Dächer in Zisternen wird in<br />

den örtlichen Bauvorschriften empfohlen<br />

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens<br />

Die Grundwasserneubildungsrate ist im Plangebiet durch Neuversiegelung und die<br />

mangelhafte Versickerungsmöglichkeiten eingeschränkt (siehe Kapitel 6.1.3).<br />

6.1.5 Klima/Luft<br />

Die Offenlandfläche des Plangebietes dient unter anderem der Kaltluftbildung und<br />

des Kaltluftabflusses in Richtung bestehendes Baugebiet.<br />

Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens<br />

Trotz der geplanten Bebauung und der damit verbunden Behinderung des<br />

Kaltluftabflusses ist jedoch eine wesentliche lokalklimatische Beeinträchtigung nicht<br />

zu erwarten.<br />

Bei Einhaltung der Auflagen des Immissionsschutzrechts (Wärmedämmung,<br />

Heizungsanlagen ...) sind keine erheblichen Auswirkungen durch

Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringfügige Verschlechterung der<br />

Luftqualität durch Abgase des Anliegerverkehrs ist möglich.<br />

6.1.6 Landschaft, Landschaftsbild<br />

Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sind geprägt von intensiver<br />

ackerbaulicher Nutzung. Die etwa 50 Meter und 200 Meter südlich des Plangebietes<br />

liegenden nach § 32 NatSchG geschützten Sickerquellen (siehe 6.1.2) mit Röhrichtund<br />

Sauergrasbeständen sowie die in der Nähe befindlichen Streuobstbäume prägen<br />

die Landschaft.<br />

Bedeutung und Empfindlichkeit<br />

Für das Landschaftsbild hat das Plangebiet selbst kaum Bedeutung, da es keine<br />

prägenden Elemente besitzt.<br />

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens<br />

Durch die im Bebauungsplan geforderten Begrünungsmaßnahmen ist das Schutzgut<br />

Landschaft nur mäßig beeinträchtigt.<br />

Eine landschaftlich negative Auswirkung auf die Sickerquellgebiete und die in der<br />

Nähe befindlichen Streuobstbestände entsteht auf Grund der Entfernung zum<br />

Plangebiet und der bereits vorhandenen, an das Plangebiet angrenzenden<br />

Bebauung, nur bedingt.<br />

Das Plangebiet selbst ist auf Grund der topografischen Verhältnisse im Wesentlichen<br />

von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen, der Paradiesstraße, vom Wald „Haidener<br />

Stöckle“ und landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie von der angrenzenden<br />

Bebauung einsehbar.<br />

Durch Pflanzung von Gehölzen und Stauden im Plangebiet besteht sogar die<br />

Möglichkeit, ein ökologisch interessanteres Landschaftsbild zu bekommen.<br />

6.1.7 Kultur- und Sachgüter<br />

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden.<br />

6.2 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Umweltbelangen)<br />

Hier geht es um Wirkungen, die durch gegenseitige Beeinflussung der<br />

Umweltbelange entstehen.<br />

Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Acker- und Grünlandes des<br />

Plangebietes treten derzeit Wechselwirkungen zwischen den Schützgütern Tiere,<br />

Pflanzen, Biotopfunktion, Mensch und Boden in nur geringerem Umfang auf.

Durch die Umsetzung des Vorhabens sind negative Wechselwirkungen in geringem<br />

Umfang durch die Bodenversiegelung sowie die Ableitung des Regenwassers aus<br />

dem Gebiet zu erwarten.<br />

Vergleichsweise positiv werden sich das Straßenbegleitgrün, die vorgeschriebenen<br />

Gehölzanpflanzungen und die vielfältige gärtnerische Gestaltung der Hausgärten<br />

auswirken.<br />

6.3 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter<br />

Die Planung hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, da durch<br />

Überbauung und Versiegelung sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen. Mutterund<br />

Oberboden verbleiben jedoch größtenteils auf dem Grundstück. Das Schutzgut<br />

Wasser ist durch die Ableitung des Regenwassers sowie durch die Reduzierung der<br />

Grundwasserneubildungsrate mäßig beeinflusst. Auf die Schutzgüter Mensch, Tiere,<br />

Pflanzen, Biotopfunktion, Klima/Luft, Landschaft wirkt sich das Vorhaben nur wenig<br />

aus. Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen.<br />

7. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes<br />

7.1 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung<br />

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre eine Fortführung der landwirtschaftlich<br />

intensiven Nutzung des Ackerlandes gegeben. Der Grünstreifen mit den sieben<br />

hochstämmigen Obstbäumen an der Paradiesstraße hätte weiter Bestand.<br />

Die ökologische Wertigkeit der Gesamtfläche bliebe entsprechend gering.<br />

7.2 Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung<br />

Nach § 1 Abs. 6 Sätze 7a, c und d Bau GB sind die Umweltauswirkungen auf die<br />

vorgenannten Schutzgüter sowie auf das Wirkungsgefüge zwischen ihnen zu<br />

untersuchen. Ebenso sind auch die sonstigen Belange nach § 1 Abs. 6 Sätze 7 b, e<br />

– i BauGB und nach § 1 a Abs. 2 und 3 BauGB zu untersuchen.<br />

Ergebnisse der Auswirkungen können aus dem vorherigen Kapitel entnommen<br />

werden.

8. Maßnahmen zur Minimierung der negativen Auswirkungen<br />

8.1 Maßnahmen zur Minimierung der betriebsbedingten Auswirkungen<br />

8.1.1 Vermeidung von Emissionen<br />

Die gültigen Wärmestandards des Immissionsschutzrechts sowie moderner<br />

Heizanlagen müssen eingehalten werden. Daher sind keine erheblichen<br />

Auswirkungen durch Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringe Erhöhung der<br />

Belastung durch Abgase des Anliegerverkehrs ist möglich.<br />

8.1.2 Abfälle, Abwasser<br />

Abfälle werden gemäß des Kreislaufwirtschaftsgesetztes sowie der gültigen<br />

Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises und der zusätzlichen<br />

Entsorgungsalternativen der <strong>Stadt</strong> entsorgt.<br />

Das Abwasser wird im Trennsystem der Sammelkläranlage <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> zugeleitet,<br />

das Niederschlagswasser wird über die nördlich vorhandenen Retentionsfilterbecken<br />

dem Seewattenbach zugeleitet (siehe Kapitel 6.1.4).<br />

8.1.3 Energie<br />

Empfohlen wird neben der Nutzung alternativer Energien durch Photovoltaik-,<br />

thermische Solaranlagen und Erdwärme auch die energetisch gesehen optimale<br />

Ausrichtung der Gebäude sowie der Bau von „Passivhäusern“ zur Minimierung des<br />

Energieverbrauchs.<br />

8.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von negativen<br />

Auswirkungen<br />

8.2.1 Bodenbelastung<br />

Bei Baumaßnahmen ist der Oberboden getrennt vom Unterboden fachgerecht<br />

abzutragen (BodSchG § 1). Der Oberboden soll in Mieten von maximal einem Meter<br />

Höhe zwischengelagert werden. Nach den Baumaßnahmen wird er in einer Stärke<br />

von ca. 0,4 m wieder aufgetragen und gelockert. Eventuell vorhandene<br />

Bodenverdichtungen sind zu beseitigen.<br />

Die Bodenfunktionen sollen so weitgehend erhalten bleiben.<br />

8.2.2 Beläge<br />

Stellplätze und Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasen-,<br />

Dränpflaster, Kies-/Sandgemische o.ä.) herzustellen.<br />

Dadurch wird der Oberflächenabfluss reduziert.

8.2.3 Einfriedungen<br />

Mit Einfriedigungen ist von Fahrbahnrändern ein Abstand von mind. 0,5 Meter<br />

einzuhalten. Im 3 Meter breiten Streifen entlang von öffentlichen Straßen und Wegen<br />

dürfen tote und lebende Einfriedigungen nicht mehr als 1,5 Meter hoch sein.<br />

Geschlossene Wände wie z.B. Mauern, Gabionen oder Holz-/Metallwände, sind<br />

straßenseitig entweder mit Kletterpflanzen zu begrünen oder nach längstens 4 Meter<br />

durch Rücksprünge und einer Bepflanzung von mind. 40 cm Breite zu ergänzen oder<br />

durch eine mind. 40 cm breite Bepflanzung zu unterbrechen.

9. Ökologische Bewertung und Gegenüberstellung des Ist-Zustandes und des<br />

Zustandes nach Umsetzung des Vorhabens<br />

- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen<br />

- Eingriffs-/Ausgleichsbilanz der Biotopfunktion<br />

Im Plangebiet sind die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestalten<br />

und dauernd zu unterhalten.<br />

Auf jedem Grundstück sind zwei höher wachsende, langlebige, einheimische<br />

Laubbäume neu zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Die Art muss in der von<br />

der <strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> herausgegebener „Liste einheimischer Gehölze“<br />

enthalten sein.<br />

Die Pflanzinseln innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sind mit<br />

niederwachsenden, standortgerechten Stauden und je Pflanzinsel mit einem höher<br />

wachsenden, langlebigen, einheimischen Laubbaum zu bepflanzen und dauernd zu<br />

unterhalten.<br />

9.1 Ökologische Bewertung der Biotopfunktion<br />

Nach dem ökologischen Bewertungsschema des Landkreises Sigmaringen können<br />

den aktuellen und zukünftigen Nutzungsformen auf dem Gebiet des Bebauungsplans<br />

„Krumme Äcker 3“ folgende Wertstufen zugeordnet werden.<br />

Folgende Angaben zum Bestand und zur Planung liegen der ökologischen<br />

Bewertung zugrunde:<br />

Bestand:<br />

Die Flächennutzung stellt sich wie folgt dar:<br />

Asphaltierte Fahrbahnen<br />

Bankette<br />

Wirtschaftswege<br />

Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen<br />

Ackerland<br />

Gesamtfläche:<br />

812 qm<br />

461 qm<br />

555 qm<br />

1.500 qm<br />

22.363 qm<br />

25.691 qm<br />

Planung:<br />

Überbaubare Wohnfläche (versiegelt)<br />

Öffentliche Straßenfläche (versiegelt)<br />

Nicht überbaubare Flächen<br />

Zusammen:<br />

8.286 qm<br />

4.976 qm<br />

12.429 qm<br />

25.691qm

9.1.1 Bewertung vor der Maßnahme (Bestand):<br />

Asphaltierte Fahrbahnen: 812 qm x 0 Wertpunkte = 0 Wertpunkte<br />

Bankette: 461qm x 1 Wertpunkt = 461 Wertpunkte<br />

Wirtschaftswege: 555 qm x 1 Wertpunkt = 550 Wertpunkte<br />

Wiesenstreifen mit 7 Obstbäumen: 1.500 qm x 3 Wp =<br />

4.500 Wertpunkte<br />

Intensivacker: 22.363 qm x 1 Wertpunkt = 22.363 Wertpunkte<br />

zusammen: 25.691 qm = 27.874 Wertpunkte<br />

9.1.2 Bewertung nach der Maßnahme:<br />

Überbaubare Wohnfläche 8.286 qm x 0 Wertpunkte =<br />

Öffentliche Straßenfläche 4.976 qm x 0 Wertpunkte =<br />

0 Wertpunkte<br />

0 Wertpunkte<br />

Nicht überbaubare Flächen 12.429 qm:<br />

davon 69 % Nutzgarten, Gras …: 8.576 qm x 2 Wp = 17.152 Wertpunkte<br />

30 % Gartenbiotope (Bäume, Hecken, Stauden …):<br />

3.729 qm x 3 Wertpunkte = 11.187 Wertpunkte<br />

1 % Straßenbegleitgrün mit heimischen Stauden …:<br />

124 qm x 3 Wertpunkte = 372 Wertpunkte<br />

zusammen: 25.691qm<br />

28.711 Wertpunkte<br />

Saldo Biotopfunktion:<br />

Nachher – vorher: 28.711 Wertpunkte - 27.874 Wertpunkte = + 837 Wertpunkte<br />

Es entsteht ein ökologisches Plus der Biotopfunktion in Höhe von 837 Wertpunkten.<br />

Die Einschränkungen der Biotopfunktion durch die Baumaßnahmen können<br />

innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Für die „Biotopfunktion“ ist<br />

deshalb kein weiterer Ausgleich außerhalb des Plangebietes notwendig.

9.2 Ausgleichsmaßnahmen<br />

9.2.1 Ausgleich Schutzgut „Biotopfunktion“<br />

Das Schutzgut „Biotopfunktion“ kann innerhalb des Plangebietes ausgeglichen<br />

werden.<br />

9.2.2 Ausgleich Schutzgut „Boden“<br />

Eingriffs-/Ausgleichbilanz siehe Kapitel 6.1.3.<br />

Oberboden sowie restlicher Aushub werden seitlich gelagert und verbleiben<br />

möglichst im Plangebiet.<br />

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes „Boden“ wird über die Anlage des in der Nähe<br />

befindlichen, jetzt extensiv genutzten städtischen Obstbaumlehrpfades (früher<br />

Intensivacker) ausgeglichen (siehe Kapitel 6.1.3.3).<br />

9.3 Fazit Eingriffs- / Ausgleichsbilanz<br />

Durch die momentan überwiegend intensive Ackernutzung des Plangebietes<br />

(Monokulturen, Pflanzenschutz und Mineraldüngung) errechnet sich für die Fläche für<br />

das Schutzgut „Biotopfunktion“ keine hohe ökologische Wertigkeit. Die relativ kleine<br />

Wiesenfläche mit sieben Obstbäumen entlang der Paradiesstraße wirkt sich dabei<br />

nicht entscheidend auf das Punktekonto aus. Die Bestandsbewertung beläuft sich<br />

deshalb auf 27.874 Wertpunkte.<br />

Bei Umsetzung der Maßnahme erfährt das Plangebiet durch relativ große<br />

Hausgartenflächen im Vergleich zur momentan intensiven landwirtschaftlichen<br />

Nutzung eine ökologische Aufwertung (28.711 Wertpunkte).<br />

Es ergibt sich ein Plus von 837 Wertpunkten.<br />

Mit dieser Maßnahme sind die durch die Planung vorgesehenen Eingriffe in den<br />

Naturhaushalt ausgeglichen. Weitere Maßnahmen sind für das Schutzgut<br />

„Biotopfunktion“ deshalb nicht erforderlich.<br />

Der Ausgleich für das Schutzgut „Boden“ erfolgt über die Anlage des sich 500 Meter<br />

nördlich des Plangebietes befindlichen städtischen, extensiv genutzten 15.000 qm<br />

großen Obstbaulehrpfad (siehe Kapitel 6.1.3.3).<br />

10. Zusammenfassung<br />

Die <strong>Stadt</strong> <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong> beabsichtigt, in der Kernstadt den Bebauungsplan „Krumme<br />

Äcker 3“ für Wohnbauzwecke (allgemeines Wohngebiet) aufzustellen.<br />

Das Gebiet mit einer Gesamtfläche von 2,5691 ha befindet sich am südlichen<br />

<strong>Stadt</strong>rand auf nördlich und östlich ansteigendem Gelände, direkt südlich<br />

anschließend an ein bestehendes Wohngebiet (Krumme Äcker 2).<br />

Das Plangebiet wird zurzeit zu ca. 90 % landwirtschaftlich intensiv als Ackerland<br />

genutzt.

Untersucht wurde die Auswirkung des Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch, Tiere<br />

und Pflanzen sowie Biotopfunktion, Geologie und Boden, Wasser, Klima/Luft,<br />

Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern<br />

(Umweltbelangen).<br />

Die Planung hat erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, da durch<br />

Überbauung und Versiegelung sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen. Das<br />

Schutzgut Wasser ist durch die Ableitung des Regenwassers sowie durch die<br />

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate mäßig beeinflusst. Auf die restlichen<br />

Schutzgüter wirkt sich das Vorhaben nur wenig bzw. nicht aus.<br />

Nach dem ökologischen Bewertungssystem des Landkreises Sigmaringen entsteht<br />

bei Umsetzung des Vorhabens für das Schutzgut „Biotopfunktion“ auf Grund der<br />

vielfältigen Gestaltung der Hausgärten ein ökologisches Plus, so dass keine weiteren<br />

Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes<br />

„Boden“ kann durch den extensiv genutzten städtischen Obstbaumlehrpfad, der sich<br />

in unmittelbarer Nähe befindet, ausgeglichen werden.<br />

Aufgestellt: <strong>Bad</strong> <strong>Saulgau</strong>, im Juni 2013<br />

STADTVERWALTUNG BAD SAULGAU<br />

Fachbereich 3.1 – <strong>Stadt</strong>planung<br />

Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter