Deutschland - elibraries.eu

Deutschland - elibraries.eu

Deutschland - elibraries.eu

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

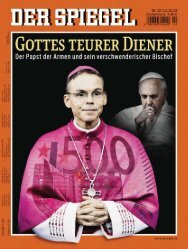

Hausmitteilung<br />

12. August 2013 Betr.: Titel, Nanny-Staat, Billigmedizin, Serie<br />

Für ihre Kinder wollen Eltern nur das Beste. Aber wie viel<br />

vom Besten ist gut für das Kind? Für den SPIEGEL-Titel<br />

sprach Redakt<strong>eu</strong>rin Kerstin Kullmann, selbst Mutter zweier Söhne,<br />

mit Josef Kraus, Präsident des D<strong>eu</strong>tschen Lehrerverbands,<br />

der schilderte, wie sich Eltern zu den Bodyguards ihres Nachwuchses<br />

entwickeln und sich in jeden kleinen Streit unter Schülern<br />

einmischen. „Sie verhindern damit das eigenverantwortliche<br />

Handeln ihrer Kinder. Sie ziehen eine unmündige Generation<br />

heran“, sagt Kraus. Froh war Kullmann über einen einfachen<br />

Rat des Päd agogen: „Gute Erziehung bed<strong>eu</strong>tet: leichte Hilfestellung<br />

bei größtmöglicher Zurückhaltung“ (Seite 118).<br />

Kullmann<br />

Normalerweise hält sich SPIEGEL-Redakt<strong>eu</strong>r Alexander N<strong>eu</strong>bacher an die Gesetze<br />

– doch was tun, wenn keine Regeln existieren? Auf der Hauptstraße im<br />

niedersächsischen Bohmte gibt es weder Ampeln noch Schilder. Auch Bürgersteige<br />

und Zebrastreifen sind abgeschafft. Die Bewohner glauben, dass sich die Autofahrer<br />

dann rücksichtsvoller verhalten. Bohmtes Vizebürgermeisterin empfahl N<strong>eu</strong>bacher<br />

sogar, mit geschlossenen Augen im dichten Verkehr über die Straße zu gehen, ihm<br />

werde nichts passieren. Das Experiment gelang; N<strong>eu</strong>bachers Recherchen über den<br />

„Nanny-Staat“, über das Für und Wider von Verboten in einer Gesellschaft, die<br />

sich mit immer n<strong>eu</strong>en Regeln das Leben schwermacht, blieben unfallfrei (Seite 20).<br />

Das Erste, was SPIEGEL-Reporter<br />

Guido Mingels auf dem Gelände<br />

der indischen Herzklinik Narayana in<br />

Bangalore begegnete, war eine schmutzige<br />

Kuh. Das Tier war offensichtlich<br />

darum bemüht, indische Klischees zu<br />

erfüllen. Im Krankenhaus selbst allerdings<br />

herrschten makellose hygienische<br />

Verhältnisse. Der Chirurg Devi Shetty,<br />

Gründer der Klinik und oft als „Henry<br />

Ford der Herzchirurgie“ bezeichnet,<br />

wendet die Prinzipien der Massenproduktion<br />

im Gesundheitswesen an und<br />

Mingels in der Herzklinik Narayana<br />

verschafft so Zehntausenden armen Indern Zugang zu Spitzenmedizin. Während<br />

Mingels Shetty im Operationssaal bei einem Eingriff am offenen Herzen beobachtete,<br />

ging ihm eine Frage durch den Kopf: „Würde ich mich hier operieren lassen?“<br />

Seine Antwort nach einer Woche in Bangalore: „Unbedingt“ (Seite 54).<br />

Was ist h<strong>eu</strong>te sozialdemokratisch? Als Redakt<strong>eu</strong>r Stefan Willeke für die SPIE-<br />

GEL-Wahlserie im Ruhrgebiet nach Antworten auf diese Frage suchte, war<br />

es auch eine Reise in seine Kindheit. Er wuchs in Bochum auf, einer traditionell<br />

roten Stadt. Im Rathaus regierten Sozialdemokraten, so war es bei Willekes Geburt<br />

im Jahr 1964, so war es, als er 1984 Abitur machte. Die Partei des damaligen Ministerpräsidenten<br />

Johannes Rau empfand er als Heilsbringerin und verfilzte Clique<br />

zugleich. In zuvor ungekanntem Maße bot die Partei Arbeiterkindern Chancen zu<br />

sozialem Aufstieg, benahm sich aber gleichzeitig wie eine herrschende Klasse, die<br />

ihre Genossen überall mit lukrativen Posten versorgte. Für Willeke war das ein<br />

prägendes Erlebnis. „Bis h<strong>eu</strong>te“, sagt er, „beobachte ich die SPD mit großem Inter -<br />

esse, habe sie aber noch nie gewählt“ (Seite 60).<br />

FRIEDEL AMMANN / DER SPIEGEL<br />

NAMAS BHOJANI / DER SPIEGEL<br />

Im Internet: www.spiegel.de<br />

DER SPIEGEL 33/2013 5

In diesem Heft<br />

Titel<br />

Verbissen kämpfen ehrgeizige Eltern<br />

für den Erfolg ihrer Kinder ........................... 118<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

Panorama: Bundesbank rechnet mit n<strong>eu</strong>em<br />

Rettungsprogramm für Griechenland /<br />

Altersschwache Stellwerke sorgen für Ausfälle<br />

bei der Bahn / Saudi-Arabien darf<br />

bei Rüstungsprojekt der Nato mitreden .......... 15<br />

Geheimdienste: Im Bundestagswahlkampf<br />

wird die NSA-Affäre instrumentalisiert ......... 20<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> als Aufklärungsziel der USA ..... 23<br />

Sozialdemokraten: Parteichef Gabriel<br />

will die Basis über den Kurs nach der Wahl<br />

entscheiden lassen .......................................... 26<br />

Regulierung: Wie der Staat die Bürger mit<br />

absurden Vorschriften drangsaliert ................. 28<br />

Grünen-Politiker Boris Palmer lehnt einen<br />

staatlich verordneten Veggie-Day ab .............. 33<br />

Karrieren: Machtkampf um die<br />

Seehofer-Nachfolge ......................................... 34<br />

FDP: Parteichef Philipp Rösler besteht auf<br />

der Abschaffung des Soli ............................... 36<br />

Parteienfinanzierung: Die FDP-Fraktion<br />

macht Wahlkampf für die Partei .................... 38<br />

Justiz: Was Gustl Mollaths Ex-Ehefrau<br />

zu dessen Freilassung sagt .............................. 42<br />

Affären: Wie Olaf Glaeseker, ehemaliger<br />

Sprecher von Christian Wulff,<br />

seine kostenlosen Urlaube erklärt .................. 46<br />

Verbrechen: Der Gladbecker Geiselgangster<br />

Dieter Degowski hofft auf ein Leben<br />

in Freiheit ....................................................... 47<br />

Naturkatastrophen: Viele Anwohner fürchten<br />

die nächste Elbeflut und wollen umziehen ..... 48<br />

Zeitgeschichte: Ein ehemaliger US-Soldat<br />

berichtet über seine Spitzeleien für die Stasi ... 50<br />

Gesellschaft<br />

Szene: Fallschirmspringen mit Hund /<br />

Was macht eine Scheidungsfotografin? .......... 52<br />

Eine Meldung und ihre Geschichte –<br />

zwei Weißrussen gingen Scheinehen mit<br />

D<strong>eu</strong>tschen ein ................................................ 53<br />

Lebensretter: Der Herzchirurg Devi Shetty<br />

betreibt in Indien Krankenhäuser nach dem Aldi-<br />

Prinzip – preiswert, schmucklos, zuverlässig .... 54<br />

Homestory: Warum Fr<strong>eu</strong>ndschaften durch<br />

Facebook beschädigt werden ......................... 59<br />

Serie<br />

Wahl-Spezial: Die Gerechtigkeitsversprechen<br />

der Parteien ................................................... 60<br />

Kümmerer und Traditionspartei – das<br />

Selbstverständnis der Sozialdemokraten in<br />

ihrem Herzland Nordrhein-Westfalen ............ 64<br />

Wirtschaft<br />

Trends: Der Subventionsabbau stockt /<br />

Cromme will Chefaufseher bei Siemens bleiben /<br />

Poker um BayernLB-Prozess .......................... 70<br />

Internet: Die Unternehmer des Silicon Valley<br />

wollen politisch Einfluss nehmen ................... 72<br />

Vermögen: Die Journalistin Chrystia<br />

Freeland gibt Einblicke in die abgeschottete<br />

Welt der Superreichen ................................... 75<br />

Geldanlage: Unternehmensanleihen sind trotz<br />

hoher Risiken bei Privatanlegern beliebt ....... 76<br />

St<strong>eu</strong>ern: In den Euro-Ländern greift der Staat<br />

höchst unterschiedlich zu ............................... 78<br />

Hauptstadt: Der Machtkampf<br />

zwischen Flughafenchef Hartmut Mehdorn<br />

und seinem Bau-Geschäftsführer ................... 79<br />

Tourismus: Die kurzzeitige Vermietung privater<br />

Unterkünfte soll erschwert werden ................ 80<br />

6<br />

PDH<br />

DPA<br />

Anti-NSA-Demonstrant bei Darmstadt<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> im Visier der NSA Seiten 20, 23<br />

Dokumente aus dem Snowden-Archiv zeigen, was US-Geheimdienste wie etwa<br />

die NSA in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ausspionieren: Gefragt sind vor allem Informationen<br />

über die Außenpolitik, den Finanzsektor und über Waffenexporte.<br />

WAHL<br />

2013<br />

Rückfall in den Ständestaat Seiten 60, 64<br />

In <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> bestimmt die Herkunft den beruflichen Erfolg. Wer<br />

unten ist, hat kaum Aussicht auf Aufstieg. Wer soziale Gerechtigkeit<br />

will, muss für eine gerechte Verteilung der Chancen sorgen.<br />

Internetelite mit politischen Ambitionen Seite 72<br />

Der Kauf der „Washington Post“ durch Amazon-Gründer Jeff Bezos ist keine<br />

Heldentat zur Rettung des Journalismus. Die Internetelite nutzt vielmehr die<br />

Medien, um sich in die politische Debatte einzumischen.<br />

Degowski mit Geisel Silke Bischoff 1988<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

Freiheit<br />

in Sicht Seite 47<br />

Seit 1988 sitzen die Geiselgangster<br />

von Gladbeck im<br />

Gefängnis. Dieter Degowski<br />

und Hans-Jürgen Rösner<br />

sind für den Tod zweier<br />

Menschen verantwortlich.<br />

Nun soll Degowski auf eine<br />

Entlassung in drei Jahren<br />

vorbereitet werden. Das<br />

empfiehlt zumindest der<br />

Essener Psychologe Norbert<br />

Leygraf, der den Häftling<br />

begutachtet hat.

Verurteilt aus Mangel an Beweisen Seite 94<br />

Der Ergenekon-Prozess ist zu einer Abrechnung mit der türkischen Opposition<br />

geworden. Der Journalist Adnan Türkkan soll für mehr als zehn Jahre in<br />

Haft, die Begründung ist fadenscheinig. Er sucht nun Schutz in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>.<br />

Unerwünschte Dopingstudie Seiten 138, 140<br />

Nach Veröffentlichung einer brisanten Studie zur Dopingforschung in Westd<strong>eu</strong>tschland<br />

beschönigen Politiker und Sportfunktionäre die Lage. Einer der<br />

Autoren klagt nun, das Projekt sei von den Funktionären „blockiert“ worden.<br />

„F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />

im Kino Seite 100<br />

Als das Buch 2008 auf den<br />

Markt kam, war es so umstritten<br />

wie erfolgreich. Charlotte<br />

Roche schrieb in „F<strong>eu</strong>chtgebiete“<br />

über Sex, Analfissuren<br />

und Körperbehaarung. Viele<br />

fanden das eklig, andere<br />

hielten es für eine n<strong>eu</strong>e Stufe<br />

des Feminismus. Nun hat<br />

der Regiss<strong>eu</strong>r David Wnendt<br />

den Roman mit der brillanten<br />

Carla Juri in der Hauptrolle<br />

verfilmt.<br />

Unterstützer der islamistischen Regierung in Tunis<br />

Tunesien: Das ägyptische Virus Seite 84<br />

Zwei Jahre nach der ersten freien Wahl bekämpfen sich die regierenden<br />

Islamisten und ihre Kritiker. Politische Morde, zunehmender Extremismus und<br />

eine desolate Wirtschaft lassen viele Tunesier an der Demokratie zweifeln.<br />

Darstellerin Juri (r.)<br />

MAJESTIC FILM<br />

MOHAMED MESSARA / DPA<br />

Ausland<br />

Panorama: Sonderwirtschaftszone Kaesong in<br />

Nordkorea könnte wieder öffnen / Gefährliches<br />

Krisenmanagement in Fukushima .................. 82<br />

Tunesien: Droht ein ägyptisches Szenario im<br />

Geburtsland des Arabischen Frühlings? ......... 84<br />

Al-Qaida: Die n<strong>eu</strong>en Filialen der<br />

Terrorgruppe .................................................. 88<br />

Gregory D. Johnsen über den Drohnenkrieg<br />

der USA im Jemen ......................................... 89<br />

Italien: Das Berlusconi-Urteil und die<br />

Folgen für die Regierung in Rom ................... 90<br />

Griechenland: Die Krise hat auch gute Seiten –<br />

die Bürger entdecken ihren Gemeinsinn ........ 92<br />

Türkei: Im Ergenekon-Prozess wurden auch<br />

Journalisten als Terroristen verurteilt ............ 94<br />

Global Village: Wie ein Wissenschaftler in<br />

New York aussterbende Sprachen rettet ........ 96<br />

Kultur<br />

Szene: „Bußestunde“, ein bizarrer<br />

Krimi von Arne Dahl / Eine CD-Box feiert<br />

die Beach Boys ............................................... 98<br />

Kino: Die sehenswerte Verfilmung von<br />

Charlotte Roches Roman „F<strong>eu</strong>chtgebiete“ ... 100<br />

Suhrkamp: Insolvenzplan macht<br />

den Anteilseigner Barlach zum Statisten ...... 103<br />

Autoren: Uwe Timm erzählt in<br />

„Vogelweide“ von einem Mann, der<br />

alles verliert .................................................. 104<br />

Kapital: Ein Oligarch aus Kiew will seine<br />

Frau zur n<strong>eu</strong>en Lady Gaga aufbauen ........... 106<br />

Sachbücher: Die US-Journalistin<br />

Susannah Cahalan beschreibt ihre Reise<br />

in den Wahn ................................................. 112<br />

Bestseller ..................................................... 113<br />

Filmkritik: Im Blockbuster „Elysium“<br />

ist die Erde im Jahr 2154 ein Schreckensort ... 114<br />

Wissenschaft · Technik<br />

Prisma: Impfung gegen Malaria /<br />

Anfällige Bienen / Koffein-Test spürt<br />

Dreckwasser auf ............................................ 116<br />

Umwelt: Moderne Biotechnik soll<br />

in den USA die beinahe ausgerottete<br />

Kastanie retten ............................................. 126<br />

Verkehr: Flüssiggas statt Schweröl – gesucht<br />

wird der Schiffstreibstoff der Zukunft .......... 128<br />

Erfinder: Elektronikbastler feiern<br />

ihre verrückten Kreationen auf der<br />

„Maker Faire“ .............................................. 130<br />

Krankenhäuser: Der tödliche Fehler<br />

eines Medizinstudenten ................................ 132<br />

Medien<br />

Trends: Foodwatch will Kanzler-Talk<br />

stoppen / Bundestag sendet schwarz ............ 133<br />

TV-Kanäle: Mit dem Auslandssender Russia<br />

Today hat Putin ein Anti-CNN geschaffen ... 134<br />

Sport<br />

Szene: Ein d<strong>eu</strong>tscher Profisurfer überrascht<br />

die Weltelite / Warum sich Radrennfahrer<br />

die Beine rasieren ......................................... 137<br />

Sportpolitik: Die verspätete Debatte über<br />

Doping in Westd<strong>eu</strong>tschland .......................... 138<br />

Der Historiker Erik Eggers klagt über die<br />

Vertuschung des Betrugssystems ................... 140<br />

Briefe .............................................................. 10<br />

Impressum, Leserservice .............................. 142<br />

Register ........................................................ 143<br />

Personalien ................................................... 144<br />

Hohlspiegel / Rückspiegel ............................. 146<br />

Titelbild: Foto Gerd George für den SPIEGEL<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

7

SPIEGEL-Titel 32/2013<br />

Briefe<br />

„Ich habe mehrere Bücher über<br />

Napoleon gelesen, aber ich kann<br />

mich nicht erinnern, einen so<br />

brillanten und knappen Aufsatz<br />

über ihn gesehen zu haben.“<br />

PROF. MARKO ZLOKARNIK, GRAZ<br />

Sie versuchen sich am Tiefloten einer<br />

Epoche, bleiben aber mit dem Senkblei<br />

bereits am Schiffsdeck hängen. So wahr<br />

es auch ist, dass Napoleon Volkes Meinung<br />

mittels Zeitungsmedien manipulierte,<br />

mutet Ihre Einlassung über „richtige<br />

Techniken von Politikern und das Geheimnis<br />

der Demokratie“ als an den Haaren<br />

herbeigezogen an. Ohne seine überragende<br />

Intelligenz, Energie, Entschlossenheit,<br />

ja auch sein Charisma hätte<br />

Bonaparte keinen Hund zwischen Paris<br />

und Moskau hinterm Ofen vorlocken<br />

oder gar beeinflussen können.<br />

HENDRIK SCHLEGEL, ERFURT<br />

Nr. 32/2013, Der Fall Napoleon –<br />

die Geburt der modernen Diktatur<br />

Weltseele zu Pferde<br />

Ich glaube nicht, dass sich die <strong>eu</strong>ropäischen<br />

Völker mit der – fast reflexhaften –<br />

Bekämpfung Napoleons einen Gefallen<br />

getan haben. Übersehen wird oft, dass es<br />

in den „Napoleonischen Kriegen“ auch<br />

um den (frühen) Versuch einer Einigung<br />

Europas ging. Zwar unter französischen<br />

Vorzeichen, aber wäre das wirklich so<br />

schlecht gewesen? Besonders angesichts<br />

dessen, was im folgenden Jahrhundert<br />

dann an wirklich Diktatorischem über<br />

Europa hereinbrechen sollte, hauptsächlich<br />

in d<strong>eu</strong>tschem und (russisch-)so -<br />

wjetischem Namen? Goethe jedenfalls<br />

hat der „Weltseele zu Pferde“ (Hegel über<br />

Napoleon) durchaus Glück gewünscht!<br />

MICHAEL JARRATH, BRECKERFELD (NRW)<br />

Mein Geschichtslehrer antwortete errötend<br />

auf die Frage, warum diese Militärs<br />

wie Caesar, Alexander der Große, Friedrich<br />

der Große, Napoleon et cetera, die<br />

Millionen Menschen auf dem Gewissen<br />

haben, von den Historikern häufig so<br />

positiv b<strong>eu</strong>rteilt werden: „Die haben<br />

doch auch so viel Gutes getan.“<br />

JÜRGEN NEUNABER, OLDENBURG<br />

Sie hätten das Foto von dem Invalidendom-Besucher<br />

Hitler noch näher kommentieren<br />

sollen. Da blickt der größte<br />

Verbrecher des 20. Jahrhunderts auf den<br />

Sarkophag des größten Verbrechers des<br />

19. Jahrhunderts. Es gibt so viele Parallelen,<br />

nicht nur die Lügen, Vertragsbrüche,<br />

den unkontrollierten Größenwahn, die<br />

Plünderungen, Brandschatzungen, Vertreibungen,<br />

die systematische Massenvernichtung,<br />

die Millionen Toten, Verstümmelten,<br />

Hungernden und Verzweifelten.<br />

Die Moderne beginnt in Europa politisch<br />

betrachtet mit der Französischen Revolution,<br />

nicht mit den Napoleonischen Kriegen.<br />

Militärische Erfolgsberichte als versuchte<br />

Rechtfertigung von unbe schreib -<br />

lichen Tragödien gibt es schon zu viele.<br />

WOLFGANG LEDERER, SCHWAZ (ÖSTERREICH)<br />

10<br />

Im Juni 1813 drängte Fürst von Metternich,<br />

der österreichische Außenminister,<br />

Napoleon zu einem Verhandlungsfrieden,<br />

um weiteres, unnötiges Blutvergießen zu<br />

verhindern. Doch Napoleon war zu keinem<br />

Zugeständnis bereit. Der Franzosenkaiser<br />

lehnte die Friedensinitiative Metternichs<br />

mit den Worten: „Ein Mann wie<br />

Völkerschlachtdenkmal in Leipzig<br />

ich scheißt auf das Leben einer Million<br />

Menschen“, schroff ab. Übrigens, das<br />

Zeitalter der modernen Politik und<br />

Kriegsführung hat nicht in Paris, sondern<br />

schon in Sanssouci begonnen. Europa<br />

hat es zu spüren bekommen, und wir<br />

spüren es h<strong>eu</strong>te noch. Deshalb kein Nachruhm<br />

und keine Verherrlichung dieser<br />

sogenannten großen Feldherren, gleichgültig<br />

ob sie Napoleon Bonaparte,<br />

Fritz, Wilhelm et cetera geheißen haben,<br />

auch wenn sie uns den Code Civil hinterlassen,<br />

komponiert und Querflöte<br />

gespielt haben.<br />

WALTER BERCHTHOLD, FÜRSTENZELL (BAYERN)<br />

Nicht nur die Sprachästhetik, die Stendhal<br />

lobt, sondern vor allem der Inhalt<br />

des Code Civil waren wegweisend. Die<br />

im Code proklamierte Rechtsgleichheit<br />

und Freiheit der Person sowie der Abschied<br />

von allen f<strong>eu</strong>dalen Reminiszenzen<br />

hat Napoleon über die französischen Landesgrenzen<br />

hinaus Akzeptanz eingebracht.<br />

Der Code Civil ist ein wirkliches<br />

Geschöpf der Aufklärung.<br />

DR. HELMUT ESCHWEILER, BERLIN<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

WALTRAUD GRUBITZSCH / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />

Nr. 31/2013, SPIEGEL-Gespräch mit<br />

Otto Schily<br />

Als Schily noch Schily war<br />

Jeden Satz von Schily kann man dick unterstreichen.<br />

Betroffen dreinschauende<br />

Politiker, Intellektuelle und nicht wenige<br />

Journalisten sch<strong>eu</strong>en das Wort „Terrorismusbekämpfung“<br />

mit Blick auf die NSA<br />

wie der T<strong>eu</strong>fel das Weihwasser. Eine Verhöhnung<br />

der Terroropfer von 2001.<br />

WERNER SCHNEPP, WERDOHL (NRW)<br />

Wer ist hier eigentlich paranoid? Es ist ein<br />

politischer Fehler zu versuchen, den Terrorismus<br />

allein mit polizeilichen, militärischen,<br />

kriegsähnlichen Methoden zu bekämpfen.<br />

Dauerhaften Erfolg werden wir<br />

nur haben, wenn wir uns unsere Art zu leben<br />

erhalten, aber auch wenigstens versuchen,<br />

uns um die Ursachen des Terrorismus<br />

zu kümmern. Und selbst wenn Herr Schily<br />

damit einverstanden ist, möchte ich nicht,<br />

dass die USA in unserer Verfassung her -<br />

umholzen wie eine Besatzungsmacht.<br />

„Man bekämpft“, hieß es 1978 in einem<br />

Aufruf der Humanistischen Union, „die<br />

Feinde des Rechtsstaats nicht mit dessen<br />

Abbau, und man verteidigt die Freiheit<br />

nicht mit deren Einschränkung.“ Erstunterzeichner<br />

war Otto Schily, als er noch<br />

Otto Schily war. Richtig ist es h<strong>eu</strong>te noch.<br />

DR. DR. BURKHARD HIRSCH, DÜSSELDORF<br />

BUNDESTAGSVIZEPRÄSIDENT A. D.<br />

Wie kann ein so erfahrener Mann so blauäugig<br />

sein? Die USA stellen ihre Interessen<br />

im Zweifelsfall doch über die Menschenrechte<br />

und das Recht anderer Staaten.<br />

HEINER SCHÜRMANN, SCHÖNEBECK<br />

Wenn Otto Schily den Schutz der Würde<br />

des Menschen gleichsetzt mit der Gewährleistung<br />

der Sicherheit des Menschen,<br />

dann ist das schon eine abent<strong>eu</strong>erliche<br />

verfassungsrechtliche Entgleisung.<br />

MANFRED STEINBACH, BAD KARLSHAFEN<br />

Wieso sollte ein Bürger einem Staat vertrauen,<br />

wenn der ihm nicht vertraut?<br />

DR. STEFAN GORSOLKE, BERLIN

Nr. 31/2013, Wie Car-Sharing das Leben<br />

in der Großstadt verändert<br />

Haha<br />

Car-Sharing an sich ist keine schlechte<br />

Idee, doch von Teilen und Gemeinschaftssinn<br />

kann keine Rede sein. Entfremdete<br />

Menschen, die wie besessen auf ihr Handy<br />

Car-Sharing-Kundin<br />

starren, sich virtuell organisieren und sich<br />

einbilden, mitten im Geschehen zu sein –<br />

da sehe ich keine positive Entwicklung.<br />

FRANCESCA GOLL, BERLIN<br />

So, so, die Jugend wendet sich also vom<br />

Auto ab, weil sie lieber teilen möchte, Statussymbole<br />

sind ihr nicht mehr wichtig,<br />

die Welt wird endlich besser. Haha. Diese<br />

Sharing-Modelle funktionieren wie Leasing.<br />

Genieße h<strong>eu</strong>te den Luxus, den du<br />

dir eigentlich gar nicht leisten kannst.<br />

Gleichzeitig geben sie dir das Gefühl, hip<br />

zu sein. Die Jüngeren stehen h<strong>eu</strong>te doch<br />

unter einem noch viel größeren Druck,<br />

sich mit Markenprodukten zu zeigen als<br />

wir vor 30 Jahren. Statt des alten Klein -<br />

wagens wählen sie lieber das n<strong>eu</strong>este<br />

Smartphone, in dem sie dann zyklopenäugig<br />

versinken, um sich per App eine<br />

Bohrmaschine in 4,3 Kilometer Entfernung<br />

zu leihen, statt wie wir beim Nachbarn zu<br />

fragen. Geben sie die defekt zurück, dann<br />

hat sich’s bald wieder mit Sharing.<br />

ANDREAS KURZ, GRÄFELFING (BAYERN)<br />

Car-Sharing ist Business. Punkt. Gepaart<br />

mit einer guten Portion Pragmatismus,<br />

denn man spart ein eigenes Auto mit allen<br />

Problemen und Kosten. Der Kerngedanke<br />

des Konsumverzichts lebt zwar noch weiter,<br />

steht aber nicht im Vordergrund.<br />

RAINER KUHN, BERLIN<br />

Nr. 31/2013, Botho Strauß’ Anmerkungen<br />

zum Außenseiter<br />

Fremdwörtelei<br />

Boah, war das schwierig zu lesen!! Ich<br />

bin drauf und dran, mir das Buch zu kaufen,<br />

sobald es erscheint. Um mir daran<br />

die Zähne auszubeißen. Möglicherweise<br />

aus Sportsgeist. Wenn ich Botho Strauß<br />

12<br />

MAURICE WEISS / DER SPIEGEL<br />

Briefe<br />

recht verstehe, will er den Pöbel von seinen<br />

feingeistigen Überlegungen fernhalten<br />

– dann kann ihm das gar nicht so lieb<br />

sein: Verkauf an jeden Dahergelaufenen.<br />

Was lässt sich da tun?<br />

BERND HEYDECKE, NEUKALEN (MECKL.-VORP.)<br />

Wie schön, dass der SPIEGEL in einem<br />

Vorspann zu erläutern versucht, was in<br />

dem sogenannten Essay eigentlich drinstehen<br />

soll. Denn der Strauß-Text enthält keinen<br />

einzigen verständlichen oder gar vernünftigen<br />

Gedanken. Zur Beruhigung mag<br />

die Erwartung beitragen, dass wir jetzt die<br />

nächsten 20 Jahre von einem ern<strong>eu</strong>ten Geschwurbel<br />

dieses blasierten Ps<strong>eu</strong>doliteraten<br />

verschont bleiben werden.<br />

PROF. GEORG KÜPPER, BERLIN<br />

Wenn Strauß seine scharfen Beobachtungen<br />

etwas allgemeinverständlicher dar -<br />

legen würde, könnten es auch die Außenseiter<br />

verstehen, die nicht zu den Intellektuellen<br />

gehören, und die sind sicher in<br />

der Mehrheit. Und er könnte dort etwas<br />

entfachen, wo noch ein Funke glimmt.<br />

RALF GROSSER, DÖBELN (SACHSEN)<br />

Eine Bestandsaufnahme des Status quo<br />

der geistigen Verwahrlosung und sprachlichen<br />

Umdefinierung simpelster Begriffe<br />

durch einen Vertreter der intellektuellen<br />

Elite unseres Landes war überfällig. Während<br />

Strauß riskiert, sich wieder einmal<br />

unbeliebt zu machen, herrscht nämlich<br />

Schweigen im Walde. Es ist nur konsequent,<br />

wenn allein der Duktus von<br />

Strauß’ Essay das „Breite“ ausschließt<br />

und sich an seinesgleichen wendet. Die<br />

„große Schar“ kann und muss ihn auch<br />

gar nicht verstehen.<br />

GERALD DRUMINSKI, LEIPZIG<br />

Wohl die beste Zeitdiagnose seit Jahren!<br />

Botho Strauß erlaubt sich den Luxus, sich<br />

aus dem allgemeinen Irrsinn, jede Mode<br />

mitzumachen, und sei sie noch so hohl,<br />

herauszunehmen.<br />

MATTHIAS PIERRE LUBINSKI, BERLIN<br />

Endlich ist eine Stimme zu vernehmen,<br />

mit deren Hilfe ein Entfliehen aus Verramschung<br />

und Verbreitung möglicher<br />

wird. Übersättigungsverstopfung heißt<br />

die Kurzdiagnose.<br />

BERND KREBS, ASCHAFFENBURG<br />

Botho-Strauß-Illustration<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

RICCARDO VECCHIO / DER SPIEGEL<br />

Nr. 31/2013, Wie die indische Spiritualität<br />

einst im Westen erfunden wurde<br />

Selbst erlöst Selbst<br />

Trivialerweise ist richtig, dass die h<strong>eu</strong>tige<br />

Form indisch geprägter Spiritualität im<br />

Westen ein Produkt der verfügbaren Informationen<br />

und der westlichen Bedürfnisse<br />

ist. Richtig ist auch, dass in Indien<br />

eine ritualisierte Form der Religiosität ohne<br />

tieferes Verständnis verbreitet ist. Gänzlich<br />

unlogisch ist aber, dass damit die „wahren<br />

Ursprünge asiatischer Geisteslehren“ enthüllt<br />

würden oder gar, dass Spiritualität<br />

eine Erfindung westlicher Esoteriker wäre.<br />

DR. RUDOLF WINKEL, BINGEN<br />

Der Hinduismus hat Texte von ähnlicher<br />

Qualität und Wirkung aufzuweisen wie die<br />

Einleitung des Johannesevangeliums und<br />

den Sonnengesang des Franziskus.<br />

ROLF MONNERJAHN, EMMELSHAUSEN (RHLD.-PF.)<br />

Massen-Yoga in New York<br />

Die indische Spiritualität wurde von Vivekananda<br />

nicht erfunden, sondern wiederbelebt.<br />

Es gab sie schon immer, die<br />

ungemein reiche, alte Sanskrit-Literatur<br />

mit mehr spirituellen Texten, als sie jede<br />

andere Literatur der Welt aufweist. Vivekananda<br />

hat in seinen Vorträgen im Westen<br />

alle Aspekte des Yoga tiefgründig dargelegt,<br />

sich aber nicht für Hatha-Yoga eingesetzt,<br />

das zwar bei uns häufig mit Yoga<br />

gleichgesetzt wird, aber tatsächlich nur<br />

eine von vielen Praktiken darstellt.<br />

WILFRIED HUCHZERMEYER, KARLSRUHE<br />

Wenn Sie Vivekananda gründlicher studiert<br />

hätten, wäre Ihnen sein Satz „Das<br />

Selbst ist der Erlöser des Selbst, und nichts<br />

sonst“ aufgefallen. Ramakrishna, der Lehrer<br />

Vivekanandas, erläuterte das 1885 so:<br />

Vernunft und Bewusstsein sind rein, sobald<br />

sie sich von den irdischen Dingen<br />

völlig losgelöst haben. Die alten Seher erlebten<br />

das göttliche Bewusstsein mittels<br />

ihres inneren Bewusstseins. In diesem Sinne<br />

ist Ihre Überschrift „Erlösung ohne Erlöser“<br />

zu kurz gedacht: Sie übersehen das<br />

Subtile beziehungsweise das Subtilste.<br />

WILFRIED MARQUARDT, DÜSSELDORF<br />

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit<br />

Anschrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektronisch<br />

zu veröffentlichen. Die E-Mail-Anschrift lautet:<br />

leserbriefe@spiegel.de<br />

EMMANUEL DUNAND / AFP

Panorama<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

Zentralbank in Athen<br />

YORGOS KARAHALIS / REUTERS<br />

BUNDESBANK<br />

Nach der Wahl mehr Geld für Griechenland<br />

Die Bundesbank rechnet damit, dass es bereits kurz nach<br />

der Bundestagswahl ein n<strong>eu</strong>es Rettungsprogramm für Griechenland<br />

geben wird. In einem internen Dokument der Zentralbank<br />

heißt es, die Europäer müssten spätestens Anfang<br />

2014 „wohl in jedem Fall ein n<strong>eu</strong>es Kreditprogramm mit<br />

Griechenland beschließen“. In der Stellungnahme für das<br />

Berliner Finanzministerium und den Internationalen Währungsfonds<br />

(IWF) kritisieren die Frankfurter Experten die<br />

jüngste Kredittranche und die dafür erfolgte Überprüfung<br />

durch die Troika. Sie dürfte „politischen Zwängen geschuldet<br />

sein“. Zwar bestreitet die Bundesbank, es handle sich dabei<br />

um eine Anspielung auf die Bundesregierung, die vor der<br />

Wahl eine Diskussion über einen Schuldenschnitt verhindern<br />

will – und deshalb die Fortschritte in Griechenland betont.<br />

Doch die Bundesbank kommentiert diesen Optimismus in ihrem<br />

Dossier äußerst unterkühlt: „Wir nehmen die zustimmende<br />

Haltung zur Kenntnis.“ Das hat auch damit zu tun,<br />

dass laut Bundesbank die Risiken des Rettungsprogramms<br />

„außergewöhnlich hoch“ bleiben. Auch die Performance der<br />

Athener Regierung sei „kaum zufriedenstellend“, es bestünden<br />

„erhebliche Zweifel“ an der Fähigkeit, unabdingbare Reformen<br />

umzusetzen. Im Juli hatten Euro-Rettungsfonds und<br />

IWF 5,7 Milliarden Euro an Griechenland überwiesen. Insgesamt<br />

flossen bislang Hilfen von über 200 Milliarden Euro.<br />

RÜSTUNG<br />

Saudi-Arabien erstmals<br />

in Nato-Agentur<br />

Saudi-Arabien mischt künftig bei einem<br />

wichtigen Rüstungsprojekt der<br />

Nato mit. Das geht aus einer Firmenpublikation<br />

über den „Eurofighter“<br />

hervor. Danach ist Riad im vergangenen<br />

Jahr der NETMA beigetreten, der<br />

Nato-Agentur für das Management<br />

des „Eurofighter“. Damit kann Saudi-<br />

Arabien Einfluss auf die weitere Entwicklung<br />

der Modelle<br />

nehmen. Die Mitgliedschaft<br />

eines<br />

Nicht-Nato-Landes in<br />

einer Nato-Agentur<br />

ist höchst ungewöhnlich.<br />

Saudi-Arabien<br />

ist allerdings für die<br />

<strong>eu</strong>ropäischen Partner ein wichtiger<br />

Kunde. 28 „Eurofighter“ hat das Land<br />

bereits, weitere 44 folgen. Wegen Menschenrechtsverletzungen<br />

sind Rüstungsexporte<br />

in das<br />

„Eurofighter“<br />

MARKO DJURICA / REUTERS<br />

Land umstritten. Zuletzt<br />

sorgte ein möglicher<br />

Verkauf von<br />

„Leopard 2“-Panzern<br />

für Debatten über<br />

die Lieferung von<br />

Kriegsmaterial.<br />

15

Panorama<br />

PARTEI EN<br />

Unsaubere Methoden<br />

Der CDU-Rebell Siegfried Kauder<br />

wird im Internet mit unsauberen Methoden<br />

bekämpft. Am 12. Juli hatte<br />

der Bundestagsabgeordnete aus dem<br />

Schwarzwald bestätigt, dass er bei der<br />

Wahl im September als unabhängiger<br />

Kandidat gegen die eigene Partei antreten<br />

wolle. Noch am selben Tag manipulierte<br />

ein unbekannter Nutzer den<br />

Eintrag des Politikers im Online-Lexikon<br />

Wikipedia. Pikantes Detail: Die<br />

IP-Adresse des Users gehört zum Computernetzwerk<br />

des Bundestags. Ob es<br />

sich um einen Abgeordneten, einen<br />

Fraktions- oder einen Verwaltungsmitarbeiter<br />

handelt, ist unklar. Der Unbekannte<br />

löschte den schmeichelhaftesten<br />

Part im Artikel zu Kauder, den Absatz<br />

über das gesellschaftliche Engagement<br />

des Politikers. Dieser amtiert als<br />

Präsident des FC 08 Villingen sowie<br />

der Bundesvereinigung D<strong>eu</strong>tscher<br />

Musikverbände, außerdem engagiert<br />

er sich im Weißen Ring. Die Änderung<br />

hatte allerdings nur<br />

wenige Minuten<br />

Bestand. Dann setzte<br />

ein selbsternannter<br />

Vandalismusbekämpfer<br />

der Wikipedia<br />

den Artikel<br />

zurück auf die vorherige<br />

Kauder<br />

Version.<br />

PATRICK SEEGER / DPA<br />

TIM SCHULZ / DDP IMAGES<br />

DEUTSCHE BAHN<br />

Betagte Technik<br />

Stellwerk in Oberhausen<br />

Personalausfälle in Stellwerken, die seit der vorigen Woche den Zugverkehr im<br />

Mainzer Hauptbahnhof weitgehend lahmlegen, könnten auch andernorts zu<br />

empfindlichen Störungen des Schienenverkehrs führen: Wie in der rheinlandpfälzischen<br />

Landeshauptstadt ist in den meisten Bahnhofsstellwerken die Technik<br />

veraltet und personalintensiv. Knapp 3000 Weichen-Schaltzentralen der D<strong>eu</strong>tschen<br />

Bahn werden immer noch weitgehend mechanisch betrieben. Die Anlagen,<br />

meist mehrere pro Bahnhof, sind oft 40 Jahre und älter. An wenig befahrenen<br />

Strecken stammen sie mitunter sogar noch aus der Kaiserzeit. Lediglich 415<br />

Stellwerke, die ein Drittel des Schienenverkehrs in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> regeln, werden<br />

computergest<strong>eu</strong>ert. Die betagte Technik ist zwar zuverlässig, benötigt aber mehr<br />

Personal als die elektronischen Stellwerke. Nach Angaben der Eisenbahn-Gewerkschaft<br />

EVG fehlen derzeit 1000 Stellen. Außerdem schieben die 12000 Fahrdienstleiter<br />

der Bahn rund eine Million Überstunden vor sich her. Die Personaldecke<br />

sei extrem dünn, sagt ein EVG-Sprecher. Da müssten nur wie in Mainz<br />

Fahrdienstleiter wegen Krankheit und Urlaub ausfallen, „dann bricht das Kartenhaus<br />

zusammen“. Ein Bahn-Sprecher wies die Vorwürfe zurück.<br />

FINANZAUSGLEICH<br />

Seehofer stellt<br />

Bedingung für Koalition<br />

Die CSU verschärft ihre Forderung<br />

nach einer Reform des Länderfinanzausgleichs.<br />

„Wir erwägen, es zur Bedingung<br />

für einen künftigen Koali -<br />

tionsvertrag zu machen, dass die Bundesregierung<br />

bei unserer Klage gegen<br />

den Länderfinanzausgleich mitwirkt“,<br />

sagte Bayerns Ministerpräsident Horst<br />

Seehofer am vergangenen Dienstag<br />

bei einer CSU-Veranstaltung im oberpfälzischen<br />

Amberg. Die Reform des<br />

Länderfinanzausgleichs, mit dessen<br />

Hilfe Geld zwischen zahlungskräftigen<br />

und weniger reichen Ländern umverteilt<br />

wird, ist für die CSU ein zentrales<br />

Wahlkampfanliegen. Gemeinsam mit<br />

Hessen hatte Bayern im vergangenen<br />

März Klage beim Bundesverfassungsgericht<br />

eingereicht.<br />

16<br />

FREIZEIT<br />

Boom der Bäder<br />

In den vergangenen Jahren haben<br />

zwar etliche d<strong>eu</strong>tsche Kommunen aus<br />

Kostengründen ihre Schwimmbäder<br />

geschlossen, doch das von Politik und<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

Medien oft unterstellte<br />

Massen -<br />

sterben der Einrichtungen<br />

hat es nicht<br />

gegeben – im Gegenteil.<br />

Nach einer<br />

vom Bundeswirtschaftsministerium<br />

in Auftrag gegebenen<br />

Studie ist die<br />

Zahl der Hallenund<br />

Freibäder zwischen<br />

2000 und 2012<br />

um etwa zehn Prozent<br />

auf 7499 gestiegen.<br />

Das liege unter<br />

anderem daran,<br />

dass besonders im Osten der Republik<br />

etliche n<strong>eu</strong>e Spaßbäder errichtet wurden,<br />

teilt die Beratungsfirma 2hm &<br />

Associates mit, die die Zahlen für das<br />

Ministerium erhob. In den n<strong>eu</strong>en Bundesländern<br />

kommt nun ein Bad auf<br />

15000 Einwohner, im Westen müssen<br />

sich durchschnittlich 11000 Einwohner<br />

eine Anlage teilen.<br />

HEINER MÜLLER-ELSNER / AGENTUR FOCUS

ZENSUS<br />

Wahlbenachrichtigung<br />

für Geisterwähler<br />

In Berlin werden seit voriger Woche<br />

Wahlbenachrichtigungen an mehrere<br />

zehntausend Einwohner verschickt,<br />

die es laut Zensus 2011 nicht gibt. Die<br />

Bundeshauptstadt richtet sich weiterhin<br />

nach ihrem Melderegister, das<br />

knapp 3,5 Millionen Einwohner verzeichnet.<br />

Die Zahl mutmaßlicher Geisterwähler<br />

ist freilich genauso rätselhaft<br />

wie das Gesamtergebnis des Zensus,<br />

demzufolge die Hauptstadtbevölkerung<br />

um 5,2 Prozent oder exakt<br />

179 391 Personen geschrumpft sein<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

soll. Ob der Bevölkerungsverlust real<br />

oder doch eher ein Rechenfehler ist,<br />

beschäftigt Berliner Politiker auch in<br />

anderen Bereichen: Weil es in<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>s größter Stadt laut Zählung<br />

angeblich knapp 40 000 Wohnungen<br />

weniger gibt als bislang gedacht,<br />

müsste beispielsweise die F<strong>eu</strong>erwehr<br />

entsprechend verkleinert werden. Dabei<br />

ist die Zahl der F<strong>eu</strong>erwehreinsätze<br />

real gestiegen, weshalb Berlin beim<br />

Brandschutz das Personal ausbaut.<br />

Eine Staatssekretärsrunde unter Leitung<br />

von Björn Böhning, dem Chef<br />

der Senatskanzlei, untersucht nun, ob<br />

und wie die Landespolitik auf die n<strong>eu</strong>en<br />

Zahlen eingestellt werden muss.<br />

Berlin hat wie mehr als 800 weitere<br />

Kommunen Widerspruch gegen das<br />

Zensus-Ergebnis eingelegt.<br />

Der digitale<br />

SPIEGEL<br />

NS-VERGANGENHEIT<br />

Sollte Hitler Ehrenbürger bleiben?<br />

KRANKENKASSEN<br />

Sonderabgabe für<br />

Luxusimmobilie<br />

Hitler in Goslar 1934<br />

SPD-Chef Sigmar Gabriel<br />

hat sich skeptisch<br />

zu den Plänen geäußert,<br />

Adolf Hitler die Ehrenbürgerwürde<br />

seiner Heimatstadt<br />

Goslar abzuerkennen.<br />

„Man versucht<br />

sich da von etwas reinzuwaschen,<br />

von dem man<br />

sich nicht reinwaschen<br />

kann“, sagte Gabriel am<br />

Rande eines Schulbesuchs<br />

im niedersächsischen<br />

Empelde über die<br />

Bemühungen, den ehemaligen<br />

Reichskanzler<br />

aus der Ehrenreihe zu tilgen:<br />

„H<strong>eu</strong>te finde ich es<br />

fast falsch, das zu machen.“<br />

Als Jugendlicher<br />

habe er eine andere Meinung<br />

vertreten, sagte Gabriel:<br />

„Als Mitglied der<br />

Falken habe ich die Ab -<br />

erkennung immer gewollt.“<br />

Der Stadtrat Goslar<br />

soll sich im September<br />

mit einem entsprechenden<br />

Antrag der Partei<br />

Die Linke befassen.<br />

Der Spitzenverband der gesetzlichen<br />

Krankenkassen (GKV) will bei seinen<br />

Mitgliedern eine Sonderabgabe erheben,<br />

um ein Bürogebäude zu kaufen.<br />

Das hat der Verwaltungsrat des Verbandes<br />

auf seiner letzten Sitzung<br />

Ende Juni beschlossen. Den Kaufpreis<br />

für das „Palais am D<strong>eu</strong>tschen Theater“<br />

in Berlin schätzen die Kassen auf<br />

rund 70 Millionen Euro, der Eigentümer<br />

auf 78 Millionen. Rund acht Millionen<br />

Euro will der Verband aus<br />

Rücklagen finanzieren, für den Rest<br />

sollen die Mitgliedskassen aufkommen.<br />

Sie müssen eine einmalige Umlage<br />

zahlen, die in etwa einen Euro pro<br />

Versicherten betragen soll. Klamme<br />

Kassen dürfen die Zahlung aber stunden,<br />

um Zusatzbeiträge zu vermeiden.<br />

Bundesgesundheitsminister Daniel<br />

Bahr, FDP, hat den Kauf bereits genehmigt.<br />

Gegen eine Finanzierung<br />

über Kredite hatte der Bundesrechnungshof<br />

in vertraulichen Vorgesprächen<br />

Vorbehalte angemeldet. Schon<br />

Anfang Juli waren die 375 Mitarbeiter<br />

des Verbandes in die angemietete<br />

15 000-Quadratmeter-Fläche umgezogen,<br />

die der Eigentümer als „Spitzenimmobilie“<br />

bewirbt. Die Kassenlobbyisten<br />

berufen sich jetzt auf eine<br />

Kaufoption, die ihnen der Mietvertrag<br />

einräumt. Der Verband argumentiert,<br />

dass der Erwerb der Immobilie langfristig<br />

günstiger sei.<br />

DER SPIEGEL 33/2013 17<br />

In dieser Ausgabe:<br />

Alt-Hippies oder Manager?<br />

Fünf verschiedene Elterntypen<br />

im Video<br />

Welche Krise?<br />

Video über den Kampf junger Griechen<br />

für ihr Land<br />

Job für die Welt<br />

Video über Billigkrankenhäuser<br />

in Indien<br />

Die n<strong>eu</strong>e Art zu lesen.<br />

Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.<br />

Mit exklusiv produzierten Videos.<br />

Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven<br />

Grafiken und 3-D-Modellen.<br />

Alles immer schon ab Sonntag 8 Uhr!<br />

DER SPIEGEL<br />

Einfach scannen und<br />

Testangebot sichern –<br />

Nutzen Sie dafür unsere<br />

App DER SPIEGEL mit<br />

integriertem QR-Code-<br />

Scanner

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

BOTSCHAFTEN<br />

„Gefahren für Leib<br />

und Leben“<br />

Das Bundesinnenministerium ist mit<br />

seiner Forderung nach 60 n<strong>eu</strong>en Bundespolizei-Stellen<br />

für den Botschaftsschutz<br />

vorerst gescheitert. Das Ministerium<br />

hatte die Posten, darunter 30<br />

im Personen- und 30 im Objektschutz,<br />

im März für den Bundeshaushalt 2014<br />

angemeldet. Im Haushaltsentwurf, den<br />

das Kabinett im Juni verabschiedet<br />

hat, sind sie allerdings nicht enthalten.<br />

Dabei hat das Innenministerium den<br />

Bedarf sogar noch höher angesetzt,<br />

nämlich auf 240 n<strong>eu</strong>e Stellen bis 2017.<br />

Schließlich habe die Bundespolizei neben<br />

den schon länger von ihr gesicherten<br />

Botschaften in Kabul und Bagdad<br />

inzwischen auch die Standorte in Tripolis<br />

(Libyen), Sanaa (Jemen), Bogotá<br />

(Kolumbien) und Bamako (Mali) übernommen,<br />

außerdem das n<strong>eu</strong>e Generalkonsulat<br />

in Masar-i-Scharif (Afghani -<br />

stan). Nach einer Wiedereröffnung<br />

wäre sie zudem für die Vertretung im<br />

syrischen Damaskus zuständig. Welche<br />

Folgen es hätte, wenn ihr Wunsch<br />

D<strong>eu</strong>tsche Botschaft im Jemen nach Anschlag am 14. September 2012<br />

nach mehr Stellen abgelehnt würde,<br />

hatten die Innenministerialen vorsichtshalber<br />

schon in ihrem Antrag beschrieben:<br />

Dies führe entweder „zu erheblichen<br />

Gefahren für Leib und Leben<br />

der Entsandten des Auswärtigen<br />

Amtes“, oder aber die Bundespolizei<br />

Panorama<br />

werde im Inland geschwächt, wenn die<br />

benötigten Kräfte hier abgezogen und<br />

ins Ausland geschickt werden müssten.<br />

Diese „faktische Reduzierung“ sei mit<br />

„Blick auf die nationale Sicherheitslage<br />

(illegale Migration und Terrorismus)<br />

nicht mehr hinnehmbar“.<br />

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / REUTERS<br />

WAHL<br />

2013<br />

KOLUMNE<br />

Sechs Wochen noch<br />

Zu den Gefahren des Wahlkampfs gehört, dass er<br />

dick macht. Peer Steinbrück informierte darüber<br />

kürzlich die Öffentlichkeit, als er äußerst kritisch<br />

über „Pappbrötchen“ sprach. Diese „Dickmacher“<br />

würden bei nahezu jedem Termin gereicht. Er habe<br />

sich nun sieben pappbrötchenfreie Tage in der Woche<br />

vorgenommen. Damit ist Ernährung das große Thema<br />

des Wahlkampfs 2013. Denn die Grünen überlegen, in Kantinen<br />

einen vegetarischen Tag pro Woche einzuführen, womit<br />

sie eine Debatte über Vorschriften ausgelöst haben. Es ist<br />

also Zeit für eine kleine Kulinarik der Politik,<br />

bei der es selbstverständlich nur um<br />

große Fragen geht: Egalität, Demokratie,<br />

Schuldenstaat, Freiheit, Koalitionen.<br />

Helmut Kohl isst gern Saumagen, Kurt<br />

Beck Schweinerüssel. Von Gerhard<br />

Schröder bleibt in Erinnerung, dass er die geliebten Schnitzel<br />

zeitweise heimlich „in Autobahnraststätten“ essen musste,<br />

weil ihn eine seiner Ex-Frauen gesund ernähren wollte. Angela<br />

Merkel kocht und löffelt gern Kartoffelsuppe, und Norbert<br />

Röttgen hat die Wahl in Nordrhein-Westfalen 2012 auch<br />

verloren, weil er ungekonnt Bratwürste aß. Bratwürste gehören<br />

ebenfalls zu nahezu jeder Wahlveranstaltung.<br />

Auf Pappbrötchen traf Steinbrück in der vergangenen Woche<br />

bei einem Besuch im Landkreis Steinfurt. Die Pappe hatte<br />

die Form von Brot, nicht von Brötchen, aber der Geschmack<br />

Politiker kommen immer zu<br />

spät, der Käse muss warten<br />

und beginnt zu schwitzen.<br />

war gleich. Als Belag diente wie gewohnt Käse, der schwitzt.<br />

Politiker kommen immer zu spät, der Käse muss warten<br />

und beginnt zu schwitzen. Steinbrück widerstand und nahm<br />

lieber ein Stück Str<strong>eu</strong>selkuchen.<br />

Was sagt uns das alles? Aussage eins: Politiker denken egalitär<br />

und essen das, was der normale Bürger auch isst, ob<br />

nun Schweinerüssel oder Schnitzel. Aussage zwei: Der Einsatz<br />

für die Demokratie ist ein Knochenjob, weshalb auf<br />

dem Speisezettel der Politiker das steht, was auch den Kalorienbedarf<br />

von Pflasterern und Möbelpackern deckt. Aussage<br />

drei: Politiker leben bescheiden, können also kaum verantwortlich<br />

sein für den Schuldenstaat.<br />

Nun zu den Getränken: Als Steinbrück in der vorletzten<br />

Woche in Bayern den Lusen bestiegen hatte, kippte er am<br />

Gipfelkr<strong>eu</strong>z einen Schnaps. Dann ging er zu Weißbier über.<br />

Am Mittwoch der letzten Woche diskutierte<br />

er mit Bürgern auf Norderney und<br />

bestellte überraschend ein Wasser. „Ich<br />

habe meiner Frau zugesagt, dass ich<br />

während des Wahlkampfs keinen Alkohol<br />

mehr trinke“, sagte er.<br />

Halten wir fest: Schröder durfte zu Hause kein Schnitzel essen,<br />

Steinbrück darf im Wahlkampf keinen Alkohol trinken.<br />

Von Merkel ist hingegen nicht bekannt, dass ihr Mann Joachim<br />

Sauer jemals zu ihr gesagt hat: Angela, muss ein zweiter<br />

Teller Kartoffelsuppe wirklich sein? Das führt zu Aussage<br />

vier: Politikerinnen sind freier als Politiker.<br />

So wird eine Prognose zur nächsten Regierung möglich. Sozialdemokraten<br />

sind es gewöhnt, sich bei der Nahrungsaufnahme<br />

Vorschriften machen zu lassen. Rot-Grün liegt näher<br />

als Schwarz-Grün.<br />

Dirk Kurbjuweit<br />

18<br />

DER SPIEGEL 33/2013

SPD-Fraktionschef Steinmeier bei der Vogelbeobachtung in einem Brandenburger Naturpark<br />

THOMAS KOEHLER / PHOTOTHEK VIA GETTY IMAGES<br />

GEHEIMDIENSTE<br />

Attacke im Nebel<br />

In der NSA-Affäre versucht die Regierung, die SPD zum Mitschuldigen zu machen.<br />

Es ist eine riskante Strategie, denn schon kommen n<strong>eu</strong>e Vorwürfe:<br />

Half der BND den Amerikanern bei der Drohnen-Zielerfassung in Afghanistan?<br />

Es gibt einen Schlüsselbegriff, auf<br />

den erfahrene Krisenmanager in<br />

ihren Erzählungen immer wieder<br />

zurückkommen. Kontrollfähigkeit. Darum<br />

geht es, wenn eine Regierung plötzlich<br />

mit einer unangenehmen Entwicklung<br />

konfrontiert wird. Sie muss den Prozess<br />

irgendwie unter Kontrolle behalten.<br />

Die Regierung verfügt dabei über einen<br />

entscheidenden Vorteil: Sie weiß mehr<br />

als alle anderen. Sie kennt die Vorgänge<br />

vollständig. Sie kann abgleichen, was davon<br />

öffentlich geworden ist. Sie kann das<br />

Risiko einschätzen, wie viel noch bekannt<br />

20<br />

werden könnte und durch gezielte Veröffentlichungen<br />

vorb<strong>eu</strong>gen. Mit etwas Geschick<br />

wird es ihr gelingen, die wirklich<br />

wichtigen Dinge am Ende unter der Decke<br />

zu halten.<br />

Die NSA-Affäre passt nicht in dieses<br />

Schema. Seit der geflohene amerikanische<br />

Geheimdienstmann Edward Snow -<br />

den vor n<strong>eu</strong>n Wochen die ersten Einzelheiten<br />

über Washingtons beispiellose Datensammelwut<br />

in die Öffentlichkeit brachte,<br />

fehlt Angela Merkels Regierung das<br />

wichtigste Instrument in einer Krise: die<br />

Kontrollfähigkeit.<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

Das Kanzleramt weiß nicht, was die<br />

Amerikaner wissen. Es weiß nicht, was<br />

Snowden weiß, es kann nicht einschätzen,<br />

was noch kommen wird. Es weiß nicht<br />

genau, was die eigenen L<strong>eu</strong>te wissen und<br />

ob sie das Gleiche wissen wie die Amerikaner.<br />

Der Unterschied zwischen Wissen<br />

und Nichtwissen hat sich für die Regierung<br />

gefährlich verschoben. Wer will sich<br />

öffentlich festlegen, wenn man selbst so<br />

wenig Durchblick hat?<br />

Sieben Wochen lang sind Merkel und<br />

ihre Getr<strong>eu</strong>en deshalb halbblind durch<br />

die NSA-Affäre gestolpert, doch seit Frei-

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

tag vorvoriger Woche erwecken sie den<br />

Eindruck, als hätten sie plötzlich einen<br />

Pfad im Nebel gefunden. Da antwortete<br />

der Bundesnachrichtendienst (BND) auf<br />

entsprechende Fragen des SPIEGEL, womöglich<br />

stehe er selbst hinter einem großen<br />

Teil der NSA-Daten aus <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>.<br />

Und die kämen zudem vor allem aus Afghanistan.<br />

Ein paar Tage später dann ging die Regierung<br />

zur Attacke über. Der damalige<br />

Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier<br />

(SPD) sei es gewesen, der den Amerikanern<br />

im April 2002 in einem bislang unbekannten<br />

Abkommen den Zugang zu den<br />

d<strong>eu</strong>tschen Daten verschafft habe, verkündete<br />

Regierungssprecher Georg Streiter.<br />

Ist Steinmeier also schuld? Und der<br />

Merkel-Herausforderer Peer Steinbrück<br />

ein scheinheiliger H<strong>eu</strong>chler, weil er der<br />

Kanzlerin vorgeworfen hatte, sie habe ihren<br />

Amtseid verletzt? „Jämmerlich“ sei<br />

es, wie die Bundesregierung versuche,<br />

sich aus der Verantwortung zu stehlen,<br />

konterte Steinmeier. Damals, nach 9/11,<br />

sei es um die Aufklärung „eines grauenhaften<br />

Verbrechens“ gegangen, h<strong>eu</strong>te dagegen<br />

um die „lückenlose und flächendeckende<br />

Abschöpfung von Daten unserer<br />

Bürgerinnen und Bürger“.<br />

Merkels Helfer waren dennoch happy.<br />

Endlich Angriff. „Pure H<strong>eu</strong>chelei“ sei das<br />

Verhalten Steinmeiers gewesen, donnerte<br />

CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe.<br />

An diesem Montag will Kanzleramtschef<br />

* Mit Geheimdienstkoordinator Günter Heiß am 25. Juli<br />

in Berlin.<br />

Ronald Pofalla das Abkommen vom 28.<br />

April 2002, das Grundlage für die Geheimdienstzusammenarbeit<br />

mit den USA ist, im<br />

geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollgremium<br />

im Wortlaut präsentieren.<br />

Zudem erwägt die CDU, ihre Attacken<br />

auszubauen. Die SPD soll in ihrer Rolle<br />

als sauberer Ankläger demaskiert werden.<br />

Die Regierung des Sozialdemokraten Gerhard<br />

Schröder habe ihr Nein zum Irak-<br />

Krieg mit einer hohen Willfährigkeit bei<br />

der Kooperation der Geheimdienste kompensiert.<br />

„Die Aussage der bedingungslosen<br />

Solidarität könnte eine ganz n<strong>eu</strong>e<br />

Bed<strong>eu</strong>tung bekommen“, sagt Fraktionschef<br />

Volker Kauder.<br />

Doch der Verlauf der NSA-Affäre hat<br />

gezeigt, dass sich die Fronten gefährlich<br />

schnell verschieben können. Seit der SPIE-<br />

GEL in der vergangenen Woche berichtet<br />

hat, dass der massenhafte Transfer von<br />

Verbindungsdaten an die NSA wohl über<br />

den BND-Horchposten im bayerischen<br />

Bad Aibling und einen Stützpunkt in Afghanistan<br />

laufe, wähnt sich die Bundesregierung<br />

auf der sicheren Seite. Der BND<br />

selbst liefere die Daten, d<strong>eu</strong>tsche Staatsbürger<br />

seien nicht betroffen, alles entspreche<br />

Recht und Gesetz, so die offizielle<br />

Lesart. Tatsächlich aber wäre auch diese<br />

n<strong>eu</strong>e Erklärung nicht unproblematisch.<br />

Ein beträchtlicher Teil der millionenfach<br />

übertragenen Metadaten stammen nach<br />

SPIEGEL-Informationen aus der Funkzellenauswertung.<br />

Die Signale entstehen fortlaufend,<br />

wenn sich ein Handy über einen<br />

Sendemast in eine Funkzelle einloggt.<br />

Die blinde Weitergabe dieser Funkzellendaten<br />

an amerikanische Taliban-Jäger<br />

dürfte die politische Auseinandersetzung<br />

noch verschärfen. Blind deshalb, weil der<br />

BND gar nicht prüft, welche Signale er<br />

den Amerikanern im Einzelnen zur Verfügung<br />

stellt. Die in den Snowden-Unterlagen<br />

genannte gigantische Summe von<br />

500 Millionen d<strong>eu</strong>tschen Daten aus dem<br />

vergangenen Dezember („Germany –<br />

Last 30 Days“) hält der BND aber für<br />

„plausibel“.<br />

Der BND erfasst monatlich im Schnitt<br />

3,2 Millionen Inhaltsdaten mit XKeyscore.<br />

Sicher ist, dass XKeyscore, das Spähprogramm,<br />

mit dem BND und Amerikaner<br />

arbeiten, sehr weitreichende Möglichkeiten<br />

bietet. Es gehört wohl zu den größten<br />

Kostbarkeiten aus dem Arsenal der<br />

US-Lauscher (siehe SPIEGEL 30/2013).<br />

Im Parlamentarischen Kontrollgremium<br />

erklärte BND-Chef Gerhard Schindler<br />

am Donnerstag vorletzter Woche, sein<br />

Dienst habe 2012 monatlich im Schnitt<br />

3,2 Millionen Inhaltsdaten mittels XKey -<br />

score aus der Satellitenüberwachung erfasst.<br />

Die Auslandsaufklärer erfuhren<br />

demnach, was in Telefongesprächen besprochen<br />

oder in E-Mails und SMS geschrieben<br />

wurde. Das erklärt aber nur einen<br />

kleinen Teil des Datenstroms, den<br />

Kanzleramtsminister Pofalla*: Umschalten auf Attacke<br />

SOEREN STACHE / DPA<br />

DER SPIEGEL 33/2013 21

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

die NSA intern erfasst. Dort ist nämlich<br />

von 182 Millionen XKeyscore-Datensätzen<br />

aus <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> allein im Dezember<br />

die Rede.<br />

Der BND nimmt an, es könnte sich bei<br />

der Differenz um ebenjene Verbindungsdaten<br />

handeln, die in Bad Aibling direkt<br />

an die Amerikaner weitergeleitet werden<br />

und auch Daten aus der Funkzellenauswertung<br />

umfassen. Diese liefern der westlichen<br />

Koalition wertvolle Hinweise für<br />

den Krieg am Hindukusch. Spionageprogramme<br />

wie XKeyscore erstellen daraus<br />

Bewegungsprofile, die mit nur wenigen<br />

Minuten Verzögerung anzeigen, wo sich<br />

die Handynutzer gerade aufhalten – ob<br />

Taliban, Qaida-Kämpfer oder d<strong>eu</strong>tscher<br />

Islamist. Die brisanten Informationen erhöhen<br />

aber auch die Sicherheit der Soldaten.<br />

Nach eigenen Angaben leistete der<br />

BND seit Januar 2011 „maßgebliche Hilfe“,<br />

um vier Anschläge auf d<strong>eu</strong>tsche Soldaten<br />

in Afghanistan zu verhindern. Bei<br />

weiteren 15 verhinderten Anschlägen<br />

habe die Datenüberwachung des Dienstes<br />

„zu diesen Erfolgen beigetragen“.<br />

Im selben Zeitraum, so der BND, habe<br />

er „67 Warnhinweise verfasst, die auf bevorstehende<br />

Anschläge oder auf eine Verschärfung<br />

der Bedrohungslage in Afghanistan<br />

hinwiesen“. Auch die Amerikaner<br />

wissen die Beteiligung des d<strong>eu</strong>tschen Auslandsgeheimdienstes<br />

am Hindukusch zu<br />

schätzen. In geheimen Unterlagen äußerte<br />

sich die NSA mehrfach lobend<br />

über das größere „Risiko“,<br />

das die früher als zu zaghaft<br />

verschrieenen D<strong>eu</strong>tschen<br />

seit geraumer Zeit eingehen.<br />

Für die Regierung könnte<br />

diese Risikobereitschaft jedoch<br />

unangenehme Folgen haben.<br />

Die heikle Frage, die sich nun<br />

aufdrängt, betrifft die Legitimation<br />

dieser engen Kooperation<br />

durch Datentransfer. Darf der<br />

BND Funkzellendaten an die<br />

NSA weiterleiten, wenn sie<br />

womöglich auch eine Rolle bei<br />

tödlichen Operationen der US-<br />

Militärs spielen, wie etwa der<br />

gezielten Tötung von Qaida-<br />

Kämpfern durch amerikanische<br />

Drohnen? Einem Bericht der<br />

„Südd<strong>eu</strong>tschen Zeitung“ zufolge<br />

gibt der Dienst auf ausdrückliche<br />

Anweisung von BND-<br />

Chef Schindler zudem Handy -<br />

nummern an die Partnerdienste<br />

weiter. Liefert er damit den<br />

Hinweis, wonach sie bei der<br />

Funkzellenauswertung suchen<br />

müssen?<br />

Der BND selbst beschwichtigt: Die gelieferten<br />

Daten seien „für eine konkrete<br />

Zielerfassung durch Drohnen zu ungenau“.<br />

Allerdings räumte er auf Anfrage<br />

auch ein: „Die Hilfe bei der Orientierung<br />

für militärische Operationen kann nicht<br />

ausgeschlossen werden.“<br />

Gezielte Tötungen mit unbemannten<br />

Flugz<strong>eu</strong>gen, die martialische Namen wie<br />

„Reaper“ (Sensenmann) und „Predator“<br />

(Raubtier) tragen, stehen weltweit in der<br />

Kritik und sind rechtlich höchst umstritten.<br />

Zwei D<strong>eu</strong>tsche kamen in den vergangenen<br />

Jahren bei solchen Angriffen ums<br />

Leben. Der in Wuppertal aufgewachsene<br />

Bünjamin E. starb am 4. Oktober 2010 in<br />

Softwareprogramme wie XKeyscore erstellen<br />

aus Funkzellendaten Bewegungsprofile.<br />

22<br />

Mir Ali. Im Frühjahr 2012 traf eine Drohne<br />

einen Pick-up, in dem der Aachener<br />

Islamist Samir H. saß. Experten gehen<br />

davon aus, dass Funkzellendaten sehr<br />

wohl zielführende Hinweise für derartige<br />

Angriffe liefern können.<br />

Fraglich ist auch, ob die massenhafte<br />

Datenerhebung und -weitergabe an einen<br />

fremden Geheimdienst ohne weiteres mit<br />

d<strong>eu</strong>tschem Recht vereinbar ist. „Das Gesetz<br />

erlaubt dem BND zwar, von <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

aus den internationalen E-Mail- und<br />

Telefonverkehr zu überwachen“, sagt der<br />

Jurist Niko Härting, der an der Berliner<br />

Hochschule für Wirtschaft und Recht lehrt,<br />

„die millionenfache Abschöpfung von Verbindungsdaten<br />

sieht es aber nicht vor.“<br />

Der liberale Jurist und Bürgerrechtler<br />

Burkhard Hirsch hält es für sehr pro -<br />

Wahlkämpfer Steinbrück: Ein scheinheiliger H<strong>eu</strong>chler?<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

HANNIBAL HANSCHKE / DPA<br />

blematisch, dass die systematische Zusammenarbeit<br />

d<strong>eu</strong>tscher und amerika -<br />

nischer Dienste offenbar jenseits einer<br />

parlamentarischen Kontrolle stattfindet:<br />

„Wenn der BND in solchem Umfang für<br />

einen anderen Geheimdienst tätig wird,<br />

dann ist das ein politischer Vorgang, der<br />

unter allen Umständen im zuständigen<br />

Bundestagsgremium hätte behandelt<br />

werden müssen.“ Das Parlamentarische<br />

Kontrollgremium jedoch ist in mehreren<br />

Sondersitzungen seit Beginn der NSA-<br />

Affäre nicht über das Ausmaß der Datenweitergabe<br />

durch den BND informiert<br />

worden.<br />

An diesem Montag ergibt sich für das<br />

Kontrollgremium die nächste Gelegenheit,<br />

Licht ins Dunkel zu bringen. Die<br />

wichtigste Frage lautet seit nunmehr zwei<br />

Monaten, wie genau die Tätigkeit von befr<strong>eu</strong>ndeten<br />

ausländischen Diensten in<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> aussieht.<br />

Denn selbst wenn die Einlassungen von<br />

BND und Bundesregierung aus der vergangenen<br />

Woche zutreffen sollten, ist damit<br />

noch immer nicht Edward Snowdens<br />

Hauptvorwurf widerlegt: dass amerikanische<br />

und britische Geheimdienste eigenständig,<br />

systematisch und millionenfach<br />

weltweit Kommunikationsdaten abfischen.<br />

Ein weiteres Indiz für Snowdens Darstellung<br />

liefert eine Stellungnahme der<br />

Bundesregierung aus dem Jahr 2011. Danach<br />

räumte sie von Januar 2005 bis<br />

Februar 2011 exakt 207 ausländischen<br />

Unternehmen Sonderrechte bei „ana-<br />

lytischen Dienstleistungen“ auf d<strong>eu</strong>tschem<br />

Boden ein. Bei deren Tätigkeiten<br />

handelt es sich unter anderem um „Si-<br />

gnals Intelligence“, „Human<br />

Intelligence“ und „Military Intelligence“<br />

– mit anderen Worten:<br />

um menschliche und technische<br />

Spionage.<br />

Ob die Arbeit dieser Unternehmen<br />

die Grundrechte von<br />

Bundesbürgern aushebelt und<br />

was die Bundesregierung im<br />

Einzelnen darüber weiß, ist<br />

ungeklärt. Darüber hinaus zei -<br />

gen n<strong>eu</strong>e Dokumente, die der<br />

SPIEGEL einsehen konnte,<br />

dass US-Geheimdienste ex -<br />

plizit mit etlichen Spionage -<br />

aufgaben in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> betraut<br />

sind (siehe Seite 23).<br />

Die d<strong>eu</strong>tsch-amerikanische<br />

Zusammenarbeit sei auch h<strong>eu</strong>te<br />

noch von großer Bed<strong>eu</strong>tung,<br />

sagt der Altliberale Hirsch. „Es<br />

geht aber nicht, dass die Amerikaner<br />

als Hegemon unserer<br />

Wertegemeinschaft in den<br />

Grundwerten unserer Verfassung<br />

herumholzen wie eine Besatzungsmacht.“<br />

HUBERT GUDE,<br />

KONSTANTIN VON HAMMERSTEIN,<br />

PETER MÜLLER, JÖRG SCHINDLER

Demonstranten am US-Komplex im hessischen Griesheim<br />

PDH<br />

Shrimps aus Griesheim<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ist für die NSA Partner und Angriffsziel zugleich, wie eine Aufgabenliste der<br />

amerikanischen Aufklärung zeigt. Von Hessen aus operiert der Nachrichtendienst mit<br />

dem Schnüffelwerkz<strong>eu</strong>g XKeyscore – die Ergebnisse werden dem US-Präsidenten vorgetragen.<br />

Das Gelände ist mit einem hohen<br />

Drahtzaun gesichert, darüber haben<br />

die dort ansässigen US-Truppen<br />

teils zusätzlich Nato-Stacheldraht gewickelt.<br />

Die Parkflächen sind riesig, die<br />

Gebäude eher überschaubar, deshalb ahnen<br />

Griesheimer Bürger schon lange, dass<br />

sich der Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter<br />

unter der Erde abspielt – und es um ein<br />

geheimes Geschäft geht: Spionage.<br />

Der sogenannte „Dagger-Komplex“ gehört<br />

zu den am besten geschützten Arealen<br />

in Hessen, und was passieren kann,<br />

wenn man sich zu intensiv dafür inter -<br />

essiert, erlebte kürzlich der Griesheimer<br />

Daniel Bangert. Inspiriert durch die Enthüllungen<br />

von Edward Snowden, hatte er<br />

Anfang Juli via Facebook zu einem „Spaziergang“<br />

zum Dagger-Komplex eingeladen,<br />

um „gemeinsam den bedrohten Lebensraum<br />

der NSA-Spione zu erforschen“.<br />

Prompt bekam es Bangert noch vor seiner<br />

Spionage-Safari mit der Polizei zu tun.<br />

Für den Gebäudekomplex im Umland<br />

von Darmstadt interessieren sich derzeit<br />

auch die Parlamentarier des D<strong>eu</strong>tschen<br />

Bundestags. Denn der Campus beherbergt<br />

eine der wichtigsten <strong>eu</strong>ropäischen<br />

Dependancen des amerikanischen Geheimdienstes<br />

National Security Agency<br />

(NSA), der durch die Informationen seines<br />

ehemaligen Mitarbeiters Edward<br />

Snowden weltweit in der Kritik steht.<br />

Laut internen Dokumenten der NSA,<br />

die der SPIEGEL einsehen konnte, residiert<br />

in Griesheim das „Europäische kryptologische<br />

Zentrum“ des Dienstes, kurz<br />

ECC. Aus einem NSA-Bericht von 2011<br />

geht hervor, dass es sich dabei um den<br />

„größten Analyse- und Produktionsstandort<br />

in Europa“ handle: Die Ergebnisse<br />

der Arbeit in der geheimen Einrichtung<br />

im Landkreis Darmstadt-Dieburg fänden<br />

durchschnittlich zweimal pro Woche<br />

Eingang in die Lageberichte an Präsident<br />

Barack Obama, die sogenannten „Presidential<br />

Daily Briefs“.<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> ist für die NSA in vielerlei<br />

Hinsicht ein besonderer Standort. Aus wenigen<br />

anderen Ländern fließen so viele<br />

Daten nach Amerika, erhebliche Teile liefert<br />

der d<strong>eu</strong>tsche Bundesnachrichtendienst<br />

(SPIEGEL 32/2013). Zugleich ist die<br />

Bundesrepublik – allen fr<strong>eu</strong>ndschaftlichen<br />

Bet<strong>eu</strong>erungen zum Trotz – selbst Zielscheibe<br />

der Aufklärung. Laut einer als<br />

„geheim“ eingestuften Übersicht aus dem<br />

Snowden-Archiv, die der SPIEGEL einsehen<br />

konnte, gehört <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> zu jenen<br />

Nationen, die von den Amerikanern nachrichtendienstlich<br />

aufgeklärt werden.<br />

In der Übersicht aus dem April 2013<br />

definiert die NSA ihre „intelligence priorities“,<br />

also die nachrichtendienstlichen<br />

Prioritäten. Die Skala reicht von „1“<br />

(höchstes Interesse) bis „5“ (niedrigstes<br />

Interesse). Zu den Top-Zielen zählen, wenig<br />

überraschend, China, Russland, Iran,<br />

Pakistan und Afghanistan.<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> rangiert in dieser Art<br />

Hausaufgabenliste im Mittelfeld, etwa auf<br />

einer Ebene mit Frankreich und Japan,<br />

aber vor Italien und Spanien. Im Themenraster<br />

des Geheimdienstes befinden sich<br />

laut der Übersicht vor allem die d<strong>eu</strong>tsche<br />

Außenpolitik sowie Fragen der ökonomischen<br />

Stabilität und Gefahren für die Finanzwirtschaft,<br />

beide sind mit einer „3“<br />

markiert. Weitere Aufklärungsaufträge<br />

umfassen Themen wie Waffenexporte,<br />

n<strong>eu</strong>e Technologien, hochentwickelte konventionelle<br />

Waffen und den internationalen<br />

Handel, alle mit der Priorität „4“. Für<br />

weniger bedrohlich halten die US-Lau-<br />

DER SPIEGEL 33/2013 23

Regierungschefs Merkel, Obama*: „Abhören von Fr<strong>eu</strong>nden ist inakzeptabel“<br />

scher offenbar die Gegenspionage aus<br />

<strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> und die von hier ausgehende<br />

Gefahr für Cyberangriffe auf US-Infrastrukturen<br />

(Priorität „5“). Insgesamt sind<br />

es n<strong>eu</strong>n Themenbereiche, die in Bezug<br />

auf die Bundesrepublik aufgeklärt werden<br />

sollen.<br />

Das Spionage-Tableau bestätigt zudem,<br />

dass die Europäische Union zu den Zielen<br />

gehört, die die Amerikaner attackieren.<br />

Sechs Themenfelder werden demnach ausgeforscht.<br />

Hauptsächlich sind dies die<br />

Bereiche „Außenpolitische Ziele“, „Internationaler<br />

Handel“ und „Wirtschaftliche<br />

Stabilität“, sie sind jeweils mit einer „3“<br />

gelistet. Dazu kommen, mit der geringeren<br />

Priorität „5“, n<strong>eu</strong>e Technologien, Energiesicherheit<br />

sowie Ernährungsfragen.<br />

Staaten wie Kambodscha, Laos oder<br />

Nepal scheinen aus der US-Perspektive<br />

dagegen offenbar geheimdienstlich weitgehend<br />

irrelevant, ebenso die meisten<br />

eruopäischen Länder, etwa Finnland, Dänemark,<br />

Kroatien oder Tschechien.<br />

Die Übersicht drückt das ambivalente<br />

Verhältnis aus, das die USA zu vielen<br />

Ländern unterhalten. Auf der einen Seite<br />

kooperieren die Geheimdienste miteinander<br />

und tauschen Informationen aus. Auf<br />

der anderen Seite werden viele Länder<br />

ausgespäht, zumindest in Teilen. Nur<br />

Großbritannien, Australien, Kanada und<br />

N<strong>eu</strong>seeland – zusammen mit den USA<br />

auch die „fünf Augen“ genannt – gelten<br />

als echte Fr<strong>eu</strong>nde, die weitgehend tabu<br />

* Am 19. Juni in Berlin.<br />

24<br />

sind und mit denen ein offener Austausch<br />

stattfindet.<br />

Etwa 30 andere Staaten werden von<br />

der NSA als „3rd party“ bezeichnet, mit<br />

denen sie unter Vorbehalt zusammen -<br />

arbeitet; dazu zählt <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong>. „Wir<br />

können die Signale der meisten ausländischen<br />

Partner dritter Klasse angreifen –<br />

und tun dies auch“, heißt es in einer geheimen<br />

Selbstdarstellung der NSA.<br />

Die Prioritätenliste, in der <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong><br />

als Angriffsziel aufgeführt ist, ist ein Rückschlag<br />

für die Bemühungen der Amerikaner,<br />

den bisher durch das Bekanntwerden<br />

diverser Spionageprogramme und Überwachungsaktionen<br />

eingetretenen Schaden<br />

einzudämmen; noch vergangene Woche<br />

bet<strong>eu</strong>erte der BND, er habe „keine Anhaltspunkte“,<br />

dass die NSA „personenbezogene<br />

Daten d<strong>eu</strong>tscher Staatsangehöriger<br />

in <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> erfasst“.<br />

„Abhören von Fr<strong>eu</strong>nden, das ist inakzeptabel“,<br />

hatte die Kanzlerin ihren Sprecher<br />

Steffen Seibert ausrichten lassen,<br />

nachdem der SPIEGEL beschrieben hatte,<br />

wie die NSA Einrichtungen der Europäischen<br />

Union infiltriert. „Wir sind nicht<br />

mehr im Kalten Krieg.“<br />

Gut sechs Wochen nach Beginn der Affäre<br />

wartet die Bundesregierung noch immer<br />

auf Antworten darauf, was genau die<br />

NSA in und gegen <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> treibt.<br />

Insbesondere fehlt eine vollständige Auskunft,<br />

welche Daten die NSA erhebt oder<br />

erheben lässt, zusätzlich zu jenen Millionen<br />

Metadaten, von denen der BND einräumt,<br />

sie in seinen Abhörstationen, etwa<br />

DER SPIEGEL 33/2013<br />

in Bad Aibling, zu sammeln<br />

und weiterzu leiten.<br />

Wie intensiv die Amerikaner<br />

von <strong>D<strong>eu</strong>tschland</strong> aus im<br />

internationalen Datenverkehr<br />

stöbern, illustrieren verschiedene<br />

NSA-Unterlagen aus den<br />

vergangenen Jahren, die der<br />

SPIEGEL erstmals einsehen<br />

konnte. Neben der Station in<br />

Bad Aibling spielt darin die<br />

NSA-Dependance in Griesheim<br />

eine große Rolle, sie sei<br />

eine „Erfolgsgeschichte“ im<br />

Bereich der technischen Aufklärung,<br />

loben die NSA-L<strong>eu</strong>te.<br />

Allein von 2007 bis 2011 sei<br />

die Zahl der Aufträge, bestimmte<br />

Ziele auszuforschen,<br />

von 5 auf 26 gestiegen, heißt<br />

es in einem Papier. Demnach<br />

haben die dort tätigen 240<br />

ECC-Mitarbeiter (Stand 2011)<br />

diverse Schwerpunkte, darunter<br />

Afrika, Europa und den<br />

Nahen Osten sowie die Terrorabwehr.<br />

Der Standort in Hessen ist<br />

aber noch aus einem weiteren<br />

Grund interessant: Dort wird<br />

offenbar die umstrittene Software<br />

XKey score eingesetzt.<br />

Das geht aus einem NSA-internen Erfahrungsbericht<br />

von 2012 hervor. Er trägt den<br />

merkwürdigen Titel „Erzählungen aus<br />

dem Land der Gebrüder Grimm“ und beschreibt,<br />

wie erfolgreich die Analysten<br />

das Schnüffelprogramm einsetzen. Er ist<br />

auch deshalb erhellend, weil d<strong>eu</strong>tlich<br />

wird, dass viele NSA-Mitarbeiter selbst<br />

gehörigen Respekt vor XKeyscore haben.<br />

Er habe immer Angst gehabt, mit einem<br />

Bein im Gefängnis zu stehen, wenn er das<br />

Programm benutzt habe, wird ein Analyst<br />

zitiert – seit dem Training gehe er selbstbewusster<br />

damit um.<br />

Früher sei die Arbeit der NSA-Analysten<br />

vergleichbar gewesen mit „Forrest<br />

Gump auf seinem Shrimpkutter vor der<br />

Küste von Alabama“, heißt es in dem Bericht<br />