Pathobiologie/Pathobiochemie Teil 2 - Alex Eberle

Pathobiologie/Pathobiochemie Teil 2 - Alex Eberle

Pathobiologie/Pathobiochemie Teil 2 - Alex Eberle

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

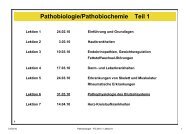

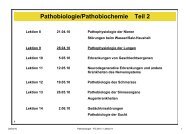

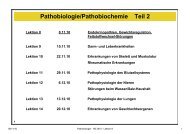

<strong>Pathobiologie</strong>/<strong>Pathobiochemie</strong> <strong>Teil</strong> 2<br />

Lektion 8 21.04.10 Pathophysiologie der Nieren<br />

Störungen beim Wasser/Salz-Haushalt<br />

Lektion 9 28.04.10 Pathophysiologie der Lungen<br />

Lektion 10 5.05.10 Erkrankungen von Geschlechtsorganen<br />

Lektion 11 12.05.10 Neurodegenerative Erkrankungen und andere<br />

Krankheiten des Nervensystems<br />

Lektion 12 19.05.10 <strong>Pathobiologie</strong> des Schmerzes<br />

Lektion 13 26.05.10 <strong>Pathobiologie</strong> der Sinnesorgane<br />

Augenkrankheiten<br />

Lektion 14 2.06.10 Gedächtnisstörungen<br />

<strong>Pathobiologie</strong> der Sucht<br />

1<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 1

Stoff aus dem Lehrbuch zu Lektion 13<br />

G. Thews, E. Mutschler, P. Vaupel<br />

Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie<br />

des Menschen (6. Auflage)<br />

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH<br />

Stuttgart, 2007.<br />

Grundlagen aus der Anatomie/Physiologie:<br />

Kapitel 19 (Sinnesorgane): Seiten 694-771<br />

Pathophysiologie der Sinnesorgane:<br />

Kapitel 19: Seite 724 (Störungen des Geschmackssinns)<br />

Seite 728 (Störungen des Geruchssinns)<br />

Seiten 736-737 (Hörstörungen)<br />

Seiten 741-742 (Störungen des Gleichgewichtssinns)<br />

Seiten 770-771 (Erkrankungen der Retina)<br />

2<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 2

Krankheiten der Sinnesorgane<br />

Allgemeine Sinnesphysiologie<br />

Störungen des somatosensorischen Systems<br />

Hörstörungen<br />

Gleichgewichtsstörungen<br />

Geschmacksstörungen<br />

Geruchsstörungen<br />

Augenkrankheiten<br />

3<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 3

Rekapitulation<br />

Allgemeine Sinnesphysiologie<br />

Die Sinnesphysiologie hat zwei Dimensionen:<br />

Objektive Sinnesphysiologie<br />

Kette physikochemischer Ereignisse, die von der Aufnahme der Sinnesreize bis zur Verarbeitung in den<br />

sensorischen Gehirnzentren durchschritten werden<br />

Wahrnehmumgspsychologie<br />

subjektive Empfindungen des Patienten, früher als subjektive Sinnesphysiologie bezeichnet<br />

Die aufgenommenen Sinnesreize induzieren subjektive Sinneseindrücke, die wir als Empfingungen<br />

bezeichnen. Wahrnehmumgen beruhen auf diesen Empfindungen, sie werden aber durch Erfahrungen<br />

geprägt und modifiziert.<br />

4<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 4

*<br />

Einteilung der Sinne<br />

5 klassische Sinne<br />

In der klassischen Medizin des Altertums und der frühen Neuzeit wurden 5 Sinne unterschieden:<br />

• Sehen<br />

• Hören<br />

• Schmecken<br />

• Riechen<br />

• Fühlen<br />

Der “6. Sinn”<br />

Amerikanische Forscher haben im Gehirn das Frühwarnsystem vor Risiken und Gefahren<br />

lokalisiert. Der sog. Anterior Cingulate Cortex (ACC) am oberen Ende des<br />

Frontallappens puzzelt Umwelteindrücke und vergangene Erfahrungen zusammen und<br />

vermittelt ein Gefühl für bevorstehende Schwierigkeiten. (Science 307:1118-1121, 2005)<br />

Weitere Sinne<br />

• Gleichgewicht<br />

• Temperatur<br />

• Tiefensensibilität<br />

• Schmerz<br />

5<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 5

Rekapitulation<br />

Informationsvermittlung in Sensoren<br />

Damit die Information über einen Reiz bis ins<br />

ZNS übermittelt werden kann, muss dieser<br />

zweimal “übersetzt” werden:<br />

Transduktion<br />

Die Reize werden von speziellen Abschnitten der<br />

Zellmembran, den Sensoren, aufgenommen und<br />

in eine nervöse Erregung übersetzt. Das so<br />

entstehende Potential nennt sich Sensorpotential<br />

und bildet die Reizgrösse durch seine<br />

Amplitude ab.<br />

Transformation<br />

Damit dieses Potential über die afferenten<br />

Neuronen weitergeleitet werden kann, muss es in<br />

eine Folge von Aktionspotentialen umcodiert<br />

werden. Die Amplitude des Sensorpotentials wird<br />

dabei durch die Frequenz der Aktionspotentiale<br />

abgebildet.<br />

6<br />

A. Haarzelle aus der Kochlea oder dem Vestibularorgan<br />

B. Muskelspindel des Frosches C. Pacini-Körperchen<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 6

(*)<br />

Molekulare Mechanismen der Transduktion<br />

Bei den Transduktionsprozessen kann man grob die<br />

Transduktion chemischer, thermischer und mechanischer<br />

Reize unterscheiden.<br />

Chemische Reize reagieren in vielen Fällen mit spezifischen<br />

Rezeptoren, die G-Protein-gekoppelt sind. Durch<br />

die Aktivierung der G-Proteine kommt es zur Aktivierung<br />

einer Second-Messenger-Kaskade, die eine Erhöhung<br />

der Leitfähigkeit von Kationenkanälen bewirkt, so dass<br />

das Generatorpotential entsteht.<br />

Bei der Transduktion thermischer Reize entsteht das<br />

Sensorpotential durch Konfigurationsänderungen der<br />

Rezeptor-Kanalkomplexe, die auch deren Leitfähigkeit<br />

für einen Kationenstrom verändert.<br />

Mechanische Reize bewirken ebenfalls eine Permeabilitätsänderung<br />

der Rezeptormoleküle in den Sensormembranen,<br />

die mit Membrankanälen verbunden sind.<br />

Chemosensoren<br />

- Sinneszellen der Riechschleimhaut<br />

- Geschmackszellen<br />

Thermosensoren<br />

- Kaltsensoren: CMR 1<br />

-Rezeptor<br />

- Warmsensoren: VR 1<br />

-Rezeptor<br />

(TRP-Rezeptormoleküle)<br />

Mechanosensoren<br />

- Vater-Pacini-Körperchen<br />

Bei den meisten Sensoren sind die Membrankanäle,<br />

welche für Sensorpotentiale verantwortlich sind, nichtselektive<br />

Kationenkanäle. Sie sind nicht identisch mit den<br />

spannungsabhängigen Membrankanälen, von denen die<br />

Aktionspotentialbildung abhängt.<br />

7<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 7

(*)<br />

Somatoviszerales sensorisches System<br />

Das somatoviszerale System umfasst die Wahrnehmungsfunktionen<br />

der Haut, der inneren Organe und des Bewegungssystems.<br />

Die Qualitäten dieses Sinnessystems sind die folgenden:<br />

• Druck/Berührung:<br />

• Wärme/Kälte:<br />

• Schmerz:<br />

• Eingeweidegefühl:<br />

• Lagesinn:<br />

Mechanorezeption<br />

Thermorezeption<br />

Nozizeption<br />

Viszerozeption<br />

Propriozeption<br />

Die peripheren somatoviszeralen Nerven durchziehen mit<br />

ihren feinen Verästelungen alle Regionen und Organe des<br />

Körpers wie ein Flechtwerk (A-Fasern und C-Fasern).<br />

Es gibt zwei dominierende aufsteigende Bahnsysteme des<br />

somatoviszeralen Systems: das Hinterstrangsystem (Mechanorezeption<br />

der Haut, Propiozeption) und das Vorderstrangsystem<br />

(Thermorezeption, Nozizeption, Viszerozeption).<br />

Sie sind in Rückenmark, Hirnstamm, Thalamus und<br />

Kortex lokalisiert.<br />

8<br />

Funktionell-anatomische Übersicht des somatosensorischen Systems.<br />

Rot: Bahnen und Kerne des Hinterstrangsystems. Blau: Bahnen und Kerne des Vorderstrangsystems.<br />

Rote Pfeile: Somatotopie=räumlich geordnete Beziehung zwischen peripherer<br />

Sinnesflächen und dem jeweiligen Gebiet im Zentralnervensystem.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 8

(*)<br />

Mechanorezeption (Tastsinn)<br />

Der Tastsinn wird durch niederschwellige Mechanosensoren<br />

der Haut vermittelt (SA-, RA- und PC-Sensoren). Sie adaptieren<br />

unterschiedlich schnell auf mechanische Reize.<br />

SA = “slowly adapting” = langsam adaptierende Mechanosensoren,<br />

die bei langdauernden Hautreiz ständig Aktionspotentiale<br />

erzeugen (z.B. Körpergewicht auf Fusssohlen).<br />

RA = “rapidly adapting” = schnell adaptierender Mechanosensor,<br />

der nur bei bewegten mechanischen Hautreizen antwortet.<br />

PC = “Pacinian Corpuscle” = sehr schnell adaptierender<br />

Mechanosensor, der vor allem auf Vibrationsreize anspricht.<br />

Die klassischen psychophysiologischen Qualitäten Druck,<br />

Spannung, Berührung und Vibration des Tastsinns können<br />

diesen Sensoren zugeordnet werden.<br />

(Druck)<br />

(Spannung)<br />

(Berührung)<br />

(Vibration)<br />

9<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 9

(*)<br />

Mechanosensoren der Haut<br />

unbehaarte Haut<br />

Meissner-Körperchen<br />

Merkel-Zellen<br />

Ruffini-Körperchen<br />

Pacini-Körperchen<br />

behaarte Haut<br />

Haarfollikel-Sensoren<br />

Tastscheiben<br />

Ruffini-Körperchen<br />

Pacini-Körperchen<br />

Freie Nervenendigungen vermitteln<br />

Schmerz- und Kitzelempfindungen.<br />

10<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 10

(*)<br />

Mechanosensoren der Haut<br />

11<br />

Diversity of somatosensenory neurons in the skin. The skin is innervated by somatosensory neurons that project<br />

to the spinal cord. Aβ-fibres, such as those that innervate Merkel cells and those around hair shafts, are thought<br />

to be touch receptors. Aδ-fibres and C-fibres include thermoreceptors and nociceptors. Aδ-fibres terminate in<br />

the dermis. Peptidergic and non-peptidergic C-fibres terminate in different epidermal layers59 and have different<br />

projection patterns to the spinal cord.<br />

Lumpkin & Caterina, Nature 445:858-865, 2007<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 11

(*)<br />

Störungen des somatosensorischen Systems<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Ausfall von Rezeptoren, welche die verschiedenen Reize in der<br />

Peripherie in neuronale Aktivität umwandeln, führen zu völligem oder<br />

teilweisem Ausfall der Sinneswahrnehmung (Anästhesie, Hypästhesie),<br />

verstärkte Wahrnehmung (Hyperästhesie), Sinneswahrnehmungen<br />

ohne adäquaten Reiz (Parästhesien, Dysästhesien).<br />

Läsionen in peripheren Nerven können auch An-, Hyp-, Hyper-,<br />

Para- und Dysästhesien hervorrufen, beeinträchtigen jedoch gleichzeitig<br />

Tiefensensibilität und Motorik.<br />

Brown-Séquard-Syndrom (Halbseitenquerschnitt): dissoziierte Empfindungsstörung.<br />

Unterbrechung der Hinterstrangbahnen unterbindet die adäquate<br />

Vibrationsempfindung und mindert die Fähigkeit, mechanische Reize<br />

räumlich und zeitlich exakt zu definieren und ihre Intensität richtig<br />

einzuschätzen. Tiefensensibilität: Kontrolle der Muskeltätigkeit gestört<br />

(Ataxie).<br />

Läsion im Vorderseitenstrang beeinträchtigt Druck-, Schmerz- und<br />

Temperaturempfindung. Es können An-, Hyp-, Hyper-, Para- und<br />

Dysästhesien auftreten.<br />

Bei Läsionen im somatosensorischen Kortex sind häufig räumliches<br />

und zeitliches Auflösungsvermögen von Empfindungen sowie<br />

Stellungs- und Bewegungssinn aufgehoben. Einschätzung der Intensität<br />

des Reizes ist beeinträchtigt.<br />

Läsionen in assoziativen Bahnen oder Rindenabschnitten: gestörte<br />

Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen. Folgen sind Astereognosie<br />

(Unfähigkeit, Gegenstände durch Betasten zu erkennen),<br />

Topagnosie (Verlust räumlicher Wahrnehmung), Störungen des<br />

Körperschemas und des Lagesinns, Auslöschphänomene (Ignoranz<br />

von Reizen), Hemineglekt (Ignoranz der kolateralen Körperhälfte).<br />

12<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 12

Rekapitulation<br />

Hörsinn<br />

Das Ohr ist das empfindlichste Sinnesorgan des Menschen und verarbeitet Schallwellen, also Kompressionswellen<br />

oder Druckschwankungen der Luft. Diese Druckschwankungen werden durch Schalldruck<br />

und Frequenz beschrieben. Zunehmender Schalldruck führt zu zunehmender Lautstärkeempfindung; eine<br />

Zunahme der Frequenz wird als zunehmende Tonhöhe wahrgenommen.<br />

13<br />

Schematische Darstellung des Ohres<br />

Schema von Mittelohr und Kochlea<br />

Das Ohr des Menschen besteht aus dem äusseren Ohr, durch das der Schall per Luftleitung zum Trommelfell<br />

gelangt, dem Mittelohr, in dem der Schall über die Gehörknöchelchen weitergeleitet wird und dem Innenohr,<br />

in dem das Hörsinnesorgan liegt. Trommelfell und Gehörknöchelchen sind für die Impedanzanpassung<br />

verantwortlich. Das Innenohr kann auch ohne Luftschall über die Schädelkalotte angeregt werden.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 13

(*)<br />

Schalltransduktion im Innenohr<br />

Kochlea<br />

Corti-Organ<br />

In der Kochlea löst das Schallsignal wellenförmige Auf- und Abwärtsbewegungen<br />

der kochleären Strukturen aus. Diese sog. Wanderwelle hat in<br />

Abhängigkeit von der jeweiligen Reizfrequenz an einem bestimmten Ort<br />

entlang des Corti-Organs ihr Maximum.<br />

Über den Haarzellen befindet sich eine gelatinöse Masse, die Tektorialmembran.<br />

Durch die schallinduzierte Auf- und Abwärtsbewegung kommt es<br />

im Bereich des Wanderwellen-Maximums zu einer Relativbewegung (Scherbewegung)<br />

zwischen Tektorialmembran und Corti-Organ, die zu Auslenkungen<br />

der Stereozilien führt - dem adäquaten Reiz der Sinneszellen.<br />

14<br />

Es öffnen sich Transduktionskanäle in den Stereozilien. Dadurch treten K + -<br />

Ionen aus der Endolymphe in die Haarzellen ein. Sie lösen das Rezeptorpotential<br />

aus. Dies führt zur Freisetzung von Glutamat aus inneren Haarzellen.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 14

Schalltransduktion im Innenohr<br />

The Cochlea<br />

The cochlear duct is embedded in the<br />

perilymph. It is filled with endolymph<br />

and contains the organ of Corti<br />

between the tectorial and the basilar<br />

membranes. The relative movement of<br />

the two membranes leads to the<br />

deflection of the stereocilia of the inner<br />

hair cells (one row) and the outer hair<br />

cells (three rows), which generates the<br />

influx of potassium ions through<br />

channels at the tip links of the<br />

stereocilia. Mutations in the α-tectorin<br />

gene probably impair the function of<br />

the tectorial membranes as a<br />

resonator. The hair cell is the<br />

mechanoelectrical transducer that<br />

produces an electrical signal that is<br />

transmitted through nerve fibres and<br />

the spinal ganglion to the cochlear<br />

nerve and the auditory cortex of the<br />

brain.<br />

15<br />

The influx of potassium ions from the endolymph activates the hair cells, which leads to stimulation of the underlying nerve cells that<br />

convey the auditory signal to the auditory cortex. The potassium ions probably leave the hair cells at their basolateral side through<br />

potassium channels formed by the KCNQ4 gene product and enter the supporting cells. The potassium ions then flow through these<br />

cells and the cochlear fibrocytes to the stria vascularis by means of connexins. There they are secreted back into the endolymph<br />

through another potassium channel formed by the KCNQ1 and KCNE1 gene products. Epithelial supporting cells that express<br />

connexin 26 are shown in red.<br />

Willems, New Engl J Med, 2000<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 15

Schalltransduktion im Innenohr<br />

An Outer Hair Cell Crowned with an Array<br />

of Stereocilia Connected by Tip Links<br />

The vibrations of the basilar membrane caused by<br />

the oscillations of the perilymph induce shearing of<br />

the tectorial membrane. This leads to bending of the<br />

stereocilia, which stretches the filaments that link<br />

neighboring stereocilia, thereby opening unidentified<br />

potassium channels in the membrane of the<br />

stereocilia through the action of myosin. Myosin 7A<br />

and myosin 15 are probably involved in the<br />

movement of these stereocilia. The protein<br />

diaphanous is also expressed in hair cells, in which it<br />

recruits actin-binding proteins to the cell membrane,<br />

thereby regulating actin dynamics. The myosindiaphanous-actin<br />

cytoskeleton is responsible for the<br />

structural integrity and dynamics of the hair cells.<br />

Otoferlin may be involved in the transport of synaptic<br />

vesicles to the plasma membrane. The potassium<br />

channels formed by the KCNQ4 protein (yellow) and<br />

by the connexins (red) allow recirculation of the<br />

potassium ions from the hair cells to the stria<br />

vascularis and the endolymph. Connexin channels<br />

are shown in red.<br />

16<br />

Willems, New Engl J Med, 2000<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 16

Schalltransduktion im Innenohr<br />

Sound waves induce vibrations at the basilar membrane. Since the hair cells are connected,<br />

via their stereocilia, with the tectorial membrane, oscillations of the basilar membrane lead to<br />

deflections of the stereocilia, which in turn triggers the activation of the transduction channels.<br />

17<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 17

(*)<br />

Hörstörungen<br />

Schallleitungsschwerhörigkeit (Lufftleitung eingeschränkt, Knochenleitung normal)<br />

Die Schallleitung über den äusseren Gehörgang, das Trommelfell und die Kette der Gehörknöchelchen bis zum<br />

ovalen Fenster kann an verschiedenen Stationen beeinträchtigt sein: Ohrschmalzpropf, Perforation des Trommelfells,<br />

Flüssigkeitsansammlungen in den Paukenhöhlen (z.B. nach Mittelohrentzündung).<br />

18<br />

Wird die Schallübertragung durch die Gehörknöchelchen vollständig unterbrochen, kann nur noch etwa 2% der<br />

Schallenergie das Innenohr erreichen. Dieser Zustand tritt ein bei Läsionen infolge einer Fraktur an der seitlichen<br />

Schädelbasis, bei Ankylose (Versteifung der Gehörknöchelchen), Otosklerose (Erkrankung der knöchernen<br />

Labyrinthkapsel, was zu Unbeweglichkeit der Steigbügelplatte führt).<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 18

(*)<br />

Hörstörungen<br />

Innenohrschwerhörigkeit (Luft- und Knochenleitung gleichermassen beeinträchtigt)<br />

wird v.a. durch eine Schädigung der Haarzellen oder durch eine Störung in der Zusammensetzung der Endolymphe<br />

verursacht. Dabei kommt es zu einem graduellen Hörverlust (insbesondere für hohe Töne).<br />

Die Ursachen für die genannten Schädigungen<br />

sind vielfältig:<br />

Die Haarzellen können durch Schallbelastung,<br />

Ischämie, seltene genetische Defekte oder Toxine<br />

geschädigt werden (1).<br />

Eine Versteifung der Basilarmembran stört die<br />

Mikromechanik und trägt so wahrscheinlich zur<br />

Altersschwerhörigkeit bei (1).<br />

Gestörte Endolymphsekretion (3)<br />

Gestörte Endolymphresorption: Der Endolymphraum<br />

wird ausgebuchtet und die Beziehung von<br />

Haarzellen und Tektorialmembran verzerrt (6).<br />

Seltene genetische Kanaldefekte (3)<br />

Erhöhte Permeabilität zwischen Endo- und Perilymphraum:<br />

Morbus Menière (Anfälle von Schwerhörigkeit<br />

und Schwindel) (7)<br />

19<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 19

Rekapitulation<br />

Gleichgewichtssinn<br />

Die Endorgane des Bewegungs- und Raumorientierungssinnes liegen im<br />

Labyrinth des Innenohres und bilden das Vestibularorgan. Die Informationen<br />

dieses Sinnessystems, die zu Bewegungs- und Lageempfindungen führen,<br />

werden durch das visuelle und das propiozeptive System ergänzt.<br />

Der Vestibularapparat besteht aus beidseitig jeweils<br />

• 2 Makulaorganen und<br />

• 3 Bogengangsorganen<br />

Alle fünf Sinnesorgane besitzen Sinnesepithelien, deren Sinneszellen als<br />

Haarzellen bezeichnet werden. Diese ragen in eine gallertige Masse, die in<br />

den Bogengangsorganen als Cupula und in den Makulaorganen, aufgrund<br />

kleiner Calciumkristalle, als Otolithenmembran bezeichnet wird.<br />

20<br />

Das Labyrinth des Innenohrs im<br />

Schema. Endolymphe (hell) und<br />

Perilymphe (dunkel) des Labyrinths<br />

und der Kochlea stehen miteinander<br />

in Verbindung.<br />

Mechano-elektrische Transduktion.<br />

Die Reizung der Haarzellen<br />

erfolgt durch eine Deflektion ihrer<br />

Stereocilien. Durch die Abscherung<br />

der Stereozilien kommt es zu<br />

einer Änderung des elektrischen<br />

Potentials der Haarzelle (Rezeptorpotential)<br />

und in der Folge zu<br />

einer Freisetzung des Transmitters<br />

Glutamat am unteren Ende der<br />

Haarzelle. Glutamat gibt das Signal<br />

biochemisch von der Haarzelle zur<br />

afferenten Nervenfaser weiter.<br />

Die Information wird vom Labyrinth über den Nervus vestibularis und seinen Kerngebieten im<br />

Hirnstamm zu den Augenmuskeln übertragen.<br />

→ Stabilisierung des Blickfeldes bei Kopf- und Körperbewegungen<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 20

(*)<br />

Gleichgewichtsstörungen - Schwindel<br />

21<br />

Gleichgewichtskontrolle: Durch das Zusammenspiel von<br />

optischen, propriozeptiven und vestibulären Informationen<br />

kann das ZNS einen Gleichgewichtszustand herstellen.<br />

Bei widersprüchlichen Wahrnehmumgen der einzelnen<br />

Systeme kommt es zu Schwindel. Schwindel äussert sich<br />

als Verlust der Körpersicherheit im Raum (Störung der<br />

Raumorientierung). Er lässt sich nicht als einheitliches<br />

Symptom definieren → subjektives Missempfinden eintreffender,<br />

meist widersprüchlicher sensorischer Reize.<br />

Vestibulärer (systematischer) Schwindel<br />

• Periphere vestibuläre Funktionsstörung<br />

Funktionsstörung des peripheren sensorischen<br />

Systems (Auge, Vestibularorgan, propriozeptives<br />

System) − Drehschwindel, Liftschwindel;<br />

Störung der Wahrnehmung im Raum, der sich zu<br />

bewegen scheint<br />

• Kinetosen<br />

bei unphysiologischen und ungewohnten Erregungen<br />

des Vestibularapparates (z.B. im Auto, Flugzeug<br />

oder Schiff) kann es zu Unwohlsein, Schwindel,<br />

Schweissausbrüchen und Erbrechen kommen<br />

• Nystagmen<br />

reflektorische Einstellbewegungen der Augen, die<br />

durch das Zusammenspiel von Vestibularapparat<br />

und Kernen von Hirnnerven für die äusseren<br />

Augenmuskeln bewirkt werden<br />

Nicht-vestibulärer (unsystematischer) Schwindel<br />

• Zentrale nicht-vestibuläre Funktionsstörung<br />

Störung der zentralen Verarbeitung auf Höhe<br />

des Hirnstamms oder des Kleinhirns − Schwankschwindel,<br />

Unsicherheit, Bewusstseinstrübung.<br />

Der unsystematische Schwindel ist meist Folge<br />

von Durchblutungsstörungen im Gehirn<br />

(Ursachen: Epilepsien, Lähmungen der<br />

Augenmuskeln, psychiatrische Erkrankungen)<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 21

(*)<br />

Vestibulärer und nicht-vestibulärer Schwindel<br />

Ursachen peripherer vestibulärer Funktionsstörungen<br />

Ursachen zentraler nicht-vestibulärer Funktionsstörungen<br />

Benigner paroxysomaler Lagerungsschwindel<br />

Durch Änderungen der Kopfhaltung ausgelöst, bei<br />

Rotation und Extension, Dauer: 20−30 Sek.,,<br />

Kristallablagerungen (Otholithen) in den Bogengängen<br />

Morbus Menière<br />

Einige Minuten bis Stunden dauernde Anfälle von<br />

Rotationsschwindel, Hörverminderung und Tinnitus,<br />

starke Übelkeit, Erbrechen<br />

- Ursache meist vaskulärer Natur<br />

- Schwindel intermittierend oder konstant<br />

- weitere neurologische Symptome kommen dazu<br />

- selten Tumor als Ursache<br />

- selten Entzündung (Multiple Sklerose) als Ursache<br />

- parainfektiöses Geschehen (Syphilis, Varizellen)<br />

- bei Migräne (Basilarismigräne)<br />

- bei epileptischen Anfällen<br />

22<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 22

(*)<br />

Gleichgewichtsstörungen<br />

23<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 23

Rekapitulation<br />

Geschmackssinn<br />

Die Trägerstrukturen für die Geschmackssinneszellen sind die<br />

Geschmacksknospen, die wiederum in den Wänden und<br />

Gräben der Geschmackspapillen liegen. Es gibt verschiedene<br />

Typen von Papillen auf der Zunge:<br />

• Pilzpapillen<br />

• Blätterpapillen<br />

• Wallpapillen<br />

• Fadenpapillen (nur taktile Funktion)<br />

24<br />

Vier Grundqualitäten des Geschmacks<br />

Geschmackssinneszellen<br />

sind sekundäre Sinneszellen,<br />

d.h. sie selber haben<br />

keinen Nervenfortsatz.<br />

Sie werden von afferenten<br />

Hirnnervenfasern (Nervus<br />

facilis, glossopharyngeus,<br />

vagus) versorgt, die die<br />

Informationen zum Nucleus<br />

solitarius der Medulla<br />

oblongata leiten. Von dort<br />

ziehen Fasern zum Gyrus<br />

postzentralis und zum<br />

Hypothalamus, wo sie<br />

gemeinsame Projektionsgebiete<br />

mit olfaktorischen<br />

Eingängen haben.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 24

Geschmackssinn<br />

25 Chandrashekar et al., Nature 444:288-294, 2006<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 25

Signaltransduktion in Geschackssinneszellen<br />

Den vier Grundqualitäten lassen sich spezifische Rezeptoren zuordnen, die durch Reizsubstanzen definierter molekularer<br />

Struktur aktiviert werden. In den meisten Geschmackssinneszellen sind Rezeptortypen für mehrere Qualitäten<br />

representiert. Die molekularen Signaltransduktionsmechanismen sind für jede Geschmacksqualität spezifisch:<br />

• Sauer und salzig werden durch einen einfachen, selektiv permeablen Kationenkanal geregelt.<br />

• Für süss und bitter existieren spezifische Rezeptormoleküle, die über Botenstoffe an Ionenkanäle gekoppelt sind.<br />

26<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 26

(*)<br />

Geschmacksstörungen<br />

Die Geschmacksrezeptoren können genetisch defekt sein sowie durch Bestrahlung und einige Pharmaka<br />

geschädigt werden. Hypothyreose mindert ihre Empfindlichkeit. Bei Diabetes mellitus ist die Süssempfindung,<br />

bei Aldosteronmangel die Salzigempfindung herabgesetzt. Die Weiterleitung in den Nerven kann durch Traumen,<br />

Tumoren und Entzündungen unterbrochen werden. Die zentrale Weiterleitung und Verarbeitung kann durch<br />

Tumoren, Ischämie und Epilepsie gestört sein.<br />

Man teilt Geschmacksstörungen in verschiedene Schweregrade ein:<br />

• Totale Ageusie (Empfindung für alle Qualitäten verloren)<br />

• Partielle Ageusie (Empfindung nur für eine oder mehrere Qualitäten fehlend)<br />

• Dysgeusien (unangenehme Geschmacksempfindungen)<br />

• Hypogeusie (pathologisch verminderte Geschmacksempfindung)<br />

27<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 27

Rekapitulation<br />

Geruchssinn<br />

Bulbus olfactorius<br />

(hemmende Interneurone)<br />

Das Riechepithel besteht aus drei Zelltypen:<br />

• Stützzellen<br />

• Basalzellen<br />

• Riechzellen<br />

Die Riechzellen sind primäre, bipolare Sinneszellen, die am<br />

apikalen <strong>Teil</strong> dünne Sinneshaare (Zilien) und am anderen Ende<br />

einen Nervenfortsatz (Axon) tragen. Zu tausenden gebündelt<br />

laufen die Axone der Riechzellen durch die Siebbeinplatte, um<br />

zusammen als Nervus olfactorius direkt zum Bulbus olfactorius<br />

zu ziehen, der als vorgelagerter Hirnteil zu betrachten ist.<br />

Die Axone der Riechzellen endigen in den Glomeruli. Hier<br />

kommt es zu einer deutlichen Reduktion der Duftinformationskanäle<br />

(Konvergenz).<br />

Die Mitralzellen ziehen direkt zum Limbischen System und weiter<br />

zu vegetativen Kernen des Hypothalamus und der Formatio<br />

reticularis sowie zu Projektionsgebieten im Neokortex.<br />

28<br />

Schema der Transduktionskaskade<br />

in Riechzellen<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 28

(*)<br />

Störungen des Geruchssinns<br />

29<br />

Quantitative Störungen<br />

Hyposmie = verminderte Geruchsempfindlichkeit. Beim Erwachsenen erhöht sich bei zunehmendem Alter<br />

aufgrund einer Atrophie des Riechepithels die Schwelle für Geruchsempfindung (Presbyosmie). Bei Frauen<br />

kann Östrogen-bedingt eine gesteigerte Geruchsempfindung (Hyperosmie) während der Menstruation und<br />

Schwangerschaft auftreten. Anosmie ist der vollständige Ausfall der Geruchsempfindung, z.B. bei Schnupfen,<br />

toxischen Schädigungen, Pharmaka/Anästhetika, Schädel-Hirn-Traumen etc.<br />

Qualitative Störungen (Störungen bei der zentralnervösen Verarbeitung)<br />

Parosmie (falsche Geruchsempfindung), Kakosmie (üble Geruchsempfindung) bei Tumorerkrankungen oder<br />

Schizophrenie. Phantosomien = Geruchshalluzinationen, z.B. bei Migräne, epileptischen Anfällen, Schizophrenie.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 29

*<br />

Augenkrankheiten<br />

ICD-10 (Internationale Klassifikation der Augenkrankheiten), 2007<br />

Affektionen des Augenlids, des Tränenapparates und der Orbita<br />

Affektionen der Konjunktiva<br />

Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers<br />

Affektionen der Linse<br />

Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut<br />

Glaukom<br />

Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels<br />

Affektionen des Nervus opticus und der Sehbahn<br />

Affektionen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie<br />

Akkomodationsstörungen und Refraktionsfehler<br />

Sehstörungen und Blindheit<br />

Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde<br />

30<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 30

Rekapitulation<br />

Auge und optische Abbildung<br />

Äussere Augenhaut<br />

(Cornea + Sklera)<br />

Mittlere Augenhaut = Uvea<br />

(Iris + Ziliarkörper + Chorioidea)<br />

Innere Augenhaut<br />

(Retina)<br />

(Cornea)<br />

(Netzhaut)<br />

(Aderhaut)<br />

(Lederhaut)<br />

31<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 31

Rekapitulation<br />

Augenmuskeln und Augenhintergrund<br />

Nerven und Muskeln der Orbita (Augenhöhle)<br />

Augenhintergrund eines rechten Auges<br />

(im umgekehrten Spiegelbild)<br />

links: Papilla nervi optici (Papille);<br />

Arterien hellrot, Venen dunkelrot;<br />

rechts: Macula lutea mit Fovea centralis<br />

32<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 32

Rekapitulation<br />

Aufbau der Netzhaut<br />

skotopisches<br />

Sehen<br />

photopisches<br />

Sehen<br />

33<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 33

Rekapitulation<br />

Sehprozess<br />

B<br />

A. Schematischer Aufbau eines Stäbchens der<br />

Netzhaut und einer Zelle des Pigmentepithels.<br />

B. Schema eines Rhodopsinmoleküls und Struktur<br />

von 11-cis-Retinal. 11-cis-Retinal ist über Lysin an<br />

den Proteinteil des Rhodopsins gebunden. Nach<br />

Photonenabsorption tritt eine Photoisomeration am<br />

am C-Atom 11 ein (rot).<br />

34<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 34

Rekapitulation<br />

Phototransduktion<br />

Rhodopsin - Metarhodopsin II - Zyklus<br />

Metarhodopsin II - Transducin - Zyklus<br />

Steuerung des cGMP und des Ca 2+ -<br />

Zyklus durch T α -aktivierte Phosphodiesterase<br />

35<br />

(1. Verstärkung > 1 : 1000) (2. Verstärkung ∼ 1 : 1000)<br />

Beim Transduktionsprozess des Sehens sind 4 biochemische Regelkreise beteiligt: Nach Absorption eines<br />

Lichtquants entsteht durch Isomerisation des Rhodopsins (R) über mehrere Zwischenstufen Metarhodopsin II<br />

(R*). Durch Bindung des G-Protein-GDP-Komplexes an R* und Energieaufnahme entsteht ein t α<br />

GTP-<br />

Komplex, der Phosphodiesterase (PDE) bindet. Der t α<br />

GTP PDE-Komplex bewirkt eine Inaktivierung von<br />

cGMP und dadurch eine Schliessung der Na + /Ca 2+ -Kanäle und damit eine Hyperpolarisation (Rezeptorpotential<br />

der Photorezeptoren). Nimmt der intrazelluläre Ca 2+ -Gehalt ab, kommt es zu einer Aktivierung der<br />

Guanylylzyklase. Bei der Dunkelreaktion regeneriert sich das System wieder (Depolarisation).<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 35

(*)<br />

Refraktionsanomalien<br />

Refraktionsanomalien sind Brechungsfehler<br />

des Auges, die Abweichungen<br />

von der Normalsichtigkeit<br />

(Emmetropie) bedingen. Sie können<br />

durch Brillen oder Kontaktlinsen<br />

korrigiert werden.<br />

Myopie (Kurzsichtigkeit)<br />

Ist der Bulbus länger als normal, so<br />

können ferne Gegenstände nicht<br />

mehr scharf gesehen werden, da die<br />

Bildebene vor der Fovea liegt.<br />

Die Einstellung der Sehschärfe<br />

beim Sehen naher und ferner<br />

Objekte erfolgt durch Änderung der<br />

Linsenform (Akkommodation).<br />

Hypermetropie (Weitsichtigkeit)<br />

Der Bulbus ist im Verhältnis zur<br />

Brechkraft des dioptrischen Apparates<br />

zu kurz.<br />

Astigmatismus (Stabsichtigkeit)<br />

Die Hornhautoberfläche ist nicht dieal<br />

rotationssymmetrisch, sondern<br />

meist in vertikaler Richtung gekrümmt.<br />

36<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 36

Krankheiten des äusseren Auges<br />

Erkrankungen der Lider<br />

Erkrankungen der Tränenorgane<br />

Erkrankungen der Orbita<br />

Entzündungen der Bindehaut (Konjunktivitis)<br />

Entzündungen der Hornhaut (Keratitis)<br />

Degenerationen und Dystrophien der Hornhaut<br />

37<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 37

(*)<br />

Erkrankungen der Lider<br />

Entzündungen der Lider<br />

- Entzündungen der Lidhaut (1)<br />

- Entzündungen des Lidrands<br />

- Entzündungen der Liddrüsen (2,3)<br />

1 2 3<br />

Zoster ophthalmicus Hordeolum externum Chalazion<br />

Lidfehlstellungen<br />

Ptosis<br />

Herabhängen eines oder beider Oberlider<br />

4 5 6<br />

Ptosis (links) Entropium mit Hornhautulkus Ektropium<br />

Entropium<br />

Einwärtskippung des Lids (häufiger am Unterlid als am Oberlid)<br />

Entropium senile: Erschlaffung des Aufhängeapparats des Unterlids, erhöhter Tonus<br />

der lidrandnahen Fasern des M. orbicularis oculi<br />

38<br />

Ektropium<br />

Auswärtskippung fast ausschliesslich des Unterlids<br />

Ektropium senile: Erschlaffung des Unterlids und der Lidbändchen<br />

7<br />

Noduläres Basaliom<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 38

(*)<br />

Erkrankungen der Tränenorgane<br />

Zu den Tränenorganen zählen die Tränendrüse und die ableitenden Tränenwege.<br />

Erkrankungen äussern sich in einem Zuviel oder Zuwenig an Produktion bzw. Abfluss der Tränen.<br />

Das trockene Auge (Keratoconjunctivitis sicca)<br />

Benetzungsstörung von Horn- und Bindehaut mit dadurch bedingter Reizung des Auges<br />

Das tränende Auge (Epiphora)<br />

Hypersekretion der Tränendrüse oder Tränenabflussstörung<br />

- Angeborene oder erworbene Stenosen der abführenden Tränenwege<br />

- Canaliculitis (Entzündung der Tränenkanälchen durch Infektion mit Pilzen, Bakterien oder Viren)<br />

- Dacryocystitis acuta (Entzündung des Tränensacks durch Pneumokokken)<br />

39<br />

Canaliculitis<br />

Akute Dakryozystitis<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 39

(*)<br />

Erkrankungen der Orbita<br />

Vaskuläre Orbitaveränderungen<br />

Exophthalmus (Hervortreten des Bulbus aus der Augenhöhle)<br />

Entzündliche Orbitaveränderungen<br />

Orbitaphlegmone (Entzündung des orbitalen Weichteilgewebes)<br />

Endokrine Orbitopathie<br />

Im Rahmen der Hyperthyreose bei Morbus Basedow kann es<br />

durch einen Autoimmunprozess zu entzündlichen Veränderungen<br />

und zur Fibrose des Orbitainhalts und der Lider kommen.<br />

Verletzungen der Orbita (z.B. Bruch des Orbitabodens)<br />

Tumoren der Orbita<br />

Hämangiom, Rhabdomyosarkom (geht von den äusseren Augenmuskeln<br />

aus)<br />

Carotis-Sinus-cavernosus-Fistel<br />

mit gestauten Bindehaut- und episkleralen Venen<br />

40<br />

Endokrine Orbitopathie (Exophthalmus)<br />

Orbitaphlegmone<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 40

(*)<br />

Konjunktivitis<br />

Infektiöse Konjunktivitis (bakteriell, viral, mykotisch)<br />

Leitsymptome<br />

- rotes Auge (verstärkte Durchblutung)<br />

- Sekretion (wässrig, schleimig, eitrig)<br />

- Bindehautschwellung (Chemosis)<br />

- Follikel (Lymphozytenansammlungen)<br />

- Papillen<br />

- Lichtscheu<br />

- verstärkter Tränenfluss (Epiphora)<br />

- krampfhafter Lidschluss (Blepharospasmus)<br />

Chlamydienkonjunktivitis (Erreger: Chlamydia trachomatis)<br />

- Einschlusskörperchenkonjunktivitis (Serotypen D-K) (Abb. 1)<br />

okulogenitale Infektion, Erreger beim Geschlechtsverkehr<br />

übertragen, gelangen über die Hände ins Auge<br />

- Trachom (Serotypen A-C) (Abb. 2)<br />

durch Fliegen übertragen, die sich in den Lidwinkel von<br />

Kindern setzen, „ägyptische Körnerkrankheit“<br />

Bindehautfollikel<br />

Bindehautpapillen<br />

1 2<br />

41<br />

Nichtinfektiöse Konjunktivitis (Allergische Konjunktivitis)<br />

Riesenpapillen<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 41

(*)<br />

Keratitis<br />

Entzündungen der Hornhaut<br />

Infektiöse Keratitis<br />

- Bakterielle Keratitis (Staphylokokken, Pneumokokken)<br />

Über 90% aller Keratitiden sind bakteriell bedingt. Häufig bei<br />

Trägern von Kontaktlinsen und bei geschwächter Abwehr des<br />

Auges. Verletzung des Epithels als Eintrittspforte für Keime. Eiteransammlungen<br />

in der Vorderkammer (Hypopyon).<br />

- Virale Keratitis (Herpes-simlex-V., Varizella-zoster-V., Adenoviren)<br />

- Akanthamöben-Keratitis<br />

vor allem bei Kontaktlinsenträgern, hartnäckige Infektion des Hornhautstromas,<br />

kleine fleckige anteriore Stromainfiltrate<br />

Hypopyon bei bakterieller Keratitis<br />

Nichtinfektiöse Keratitis<br />

Störungen des Tränenfilms führen oft zu Keratitiden im Sinne einer<br />

Keratitis superficialis punctata bzw. bei stärkerer Ausprägung zu<br />

einer Keratitis filiformis.<br />

Akanthamöben-Keratitis<br />

mit anterioren Stromainfiltraten<br />

42<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 42

(*)<br />

Degenerationen und Dystrophien der Hornhaut<br />

43<br />

Hornhautdegenerationen<br />

Degeneration tritt durch Schädigung primär gesunden Gewebes ein<br />

(Alterungsprozess eingeschlossen) und muss nicht beidseitig sein.<br />

Pterygium<br />

Gefässhaltige Bindehaut wächst vom Limbus ausgehend dreieckförmig<br />

auf die Hornhaut im Lidspaltenbereich ein. Ursache: limbaler<br />

Barrieredefekt aufgrund von Stammzellinsuffizienz der Bowman-<br />

Membran oder des Hornhautepithels. Chronische äussere Reize wie<br />

UV-Strahlenexposition oder Staubexposition.<br />

Arcus lipoides<br />

Ringförmige Ablagerung von Lipoproteinen am Rand der Hornhaut, die<br />

durch eine schmale Zone vom Limbus getrennt ist. Bei Auftreten nach<br />

dem 50. Lebensjahr: Fettstoffwecheselstörung möglich. Keine Beschwerden,<br />

keine Therapie nötig.<br />

Hornhautdystrophien<br />

Dystrophien sind erblich bedingte, immer beidseitige Störungen des<br />

Hornhautstoffwechsels.<br />

Keratokonus<br />

Kegelförmige Vorwölbung der Hornhautmitte mit Verdünnung der<br />

Kegelspitze und Trübung des Hornhautepithels. Anlagebedingte<br />

Veränderung, die meist schon im Jugendalter auftritt, häufiger bei<br />

Frauen. Oft in Kombination mit allergischen Erkrankungen.<br />

Pterygium<br />

Arcus lipoides<br />

Keratokonus<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 43

Krankheiten des inneren Auges<br />

Uveitis anterior (Iritis, Zyklitis), Uveitis posterior (Chorioiditis)<br />

Erkrankungen der Linse (Katarakt)<br />

Diabetische Retinopathie<br />

Retinale Gefässverschlüsse<br />

Makuladegeneration<br />

Hereditäre Erkrankungen der Netzhaut (Retinopathia pigmentosa)<br />

Netzhautablösung<br />

Glaukom<br />

44<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 44

(*)<br />

Uveitis (Iritis, Zyklitis)<br />

Iritis (anteriore Uveitis)<br />

Oft beidseitig auftretende Entzündung der Iris. Häufigste<br />

Uveitis-Form. Hyperämische, wegen Stromaschwellung<br />

verwachsene Iris mit verengter Pupille.<br />

Zyklitis (intermediäre Uveitis)<br />

Entzündung des Ziliarkörpers, meist mit einer Iritis kombiniert.<br />

Pigmentabdruck auf der Linse nach der Lösung von<br />

hinteren Synechien<br />

45<br />

Mögliche Ursachen einer Uveitis<br />

Komplikationen einer chronischen Iridozyklitis<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 45

(*)<br />

Uveitis (Chorioiditis)<br />

Die Chorioiditis (hintere Uveitis) ist eine Entzündung der Aderhaut, die aufgrund der engen Beziehung zur<br />

Netzhaut meist eine Retinitis nach sich zieht (Chorioretinitis). Geht die Entzündung primär von der Netzhaut aus<br />

(Toxoplasmose, Sporotrichose) spricht man von Retinochorioiditis.<br />

Die Chorioiditis verläuft schmerzfrei. Eine Retinochorioiditis zieht immer Nevenfaserausfälle nach sich, bei einer<br />

Chorioretinitis kann die Nervenfaserschicht unversehrt bleiben. Von der Lokalisation der Entzündungsherde<br />

hängt ab, ob und wie ausgeprägt Sehstörungen auftreten. Glaskörpertrübungen sehen die Patienten als<br />

Schleier. In der Fundoskopie finden sich Entzündungsherde am Augenhintergrund.<br />

Fundoskopische Befunde bei einer Chorioiditis<br />

Akute multifokale Chorioiditis<br />

46<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 46

(*)<br />

A<br />

B<br />

C<br />

Erkrankungen der Linse: Katarakt (1)<br />

Trübungen der Linse werden als Katarakt (grauer Star)<br />

bzeichnet. In 90% der Fälle ist die Veränderung altersbedingt<br />

(Cataracta senilis).<br />

Symptome und Therapie<br />

Die Patienten sehen unscharf und werden leicht geblendet.<br />

Farben verlieren an Intensität. Durch die<br />

Trübungen verändert sich die Brechkraft der Linse, was zu<br />

Kurzsichtigkeit führen kann. Es kann zu einer verzerrten<br />

Abbildung kommen; Doppel- und Mehrfachbilder.<br />

Ursachen<br />

Genetische Disposition, exogene Einflüsse (UV-Licht,<br />

Mangel an essentiellen Aminosäuren, Diabetes mellitus,<br />

Rauchen, Alkoholismus.<br />

Einteilung<br />

A. Cataracta corticalis (Rindestar)<br />

Flüssigkeitsgefüllte Vakuolen zwischen den zerfallenden<br />

Faserbündeln der Linsenrinde (Wasserspalten). Im weiteren<br />

Verlauf speichenförmige gräulich-weisse Trübungen<br />

der Linse.<br />

B. Cataracta subcapsularis posterior<br />

Trübung sitzt direkt der hinteren Linsenkapsel auf und<br />

schreitet schnell fort. Frühe Sehstörungen.<br />

C. Cataracta nuclearis (Kernstar)<br />

Sehr langsam fortschreitende bräunliche Trübung und<br />

Brechkraftzunahme des Linsenkerns.<br />

47<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 47

(*)<br />

Katarakt (2)<br />

Diagnose<br />

Spaltlampenuntersuchung, womit eine mikroskopische Betrachtung des<br />

äusseren Auges möglich ist und ein optischer Schnitt durch das Auge<br />

gelegt werden kann. Bei reifem oder überreifem Katarakt kann die<br />

Pupille weiß erscheinen.<br />

Therapie<br />

• keine gesicherte medikamentöse Therapie<br />

• Entfernen der eingetrübten Linse unter örtlicher Betäubung<br />

(1) Intrakapsulär (Die Linse wird komplett mitsamt ihrer Kapsel aus dem<br />

Auge entfernt - nur noch selten angewandt.)<br />

(2) Extrakapsulär (Die vordere Linsenkapsel wird eröffnet, um anschließend<br />

das Innere der Linse zu entfernen, während die hintere<br />

Kapselwand bestehen bleibt. Die natürliche Barriere zwischen hinterem<br />

und vorderem Augenabschnitt bleibt dadurch erhalten. Die modernste<br />

und gebräuchlichste Form der extrakapsulären Operationstechnik ist die<br />

Phakoemulsifikation. Der Linsenkern wird durch Ultraschall zerkleinert<br />

und anschließend abgesaugt.)<br />

• Korrekturmöglichkeiten: Starbrille, Kontaktlinse, intraokulare Linse<br />

48<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 48

(*)<br />

Diabetische Retinopathie<br />

Netzhautveränderungen in Folge einer<br />

Mikroangiopathie bei Diabetes mellitus<br />

werden als diabetische Retinopathie<br />

bezeichnet. Hierbei entstehen durch<br />

Veränderungen der Gefässwände Mikroaneurysmen.<br />

Die Schädigung des<br />

Gefässendothels führt zu einem Zusammenbruch<br />

der Blut-Retina-Schranke im<br />

Bereich dieser Mikroaneurysmen, wodurch<br />

Serum und Liporoteine in das<br />

Netzhautgewebe austreten (diabetisches<br />

Makulaödem).<br />

Veränderungen bei diabetischer Retinopathie<br />

49<br />

Netzhautveränderungen<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 49

(*)<br />

Retinale Gefässverschlüsse<br />

Retinale Venenverschlüsse<br />

Zentralvenenverschlüsse zählen zu den häufigsten Erblindungsursachen ältere Menschen und stellen somit neben<br />

der diabetischen Retinopathie die wichtigste Gefässerkrankung der Netzhaut dar. Die meisten Betroffenen sind über<br />

50 Jahre alt. Bei hohem Blutdruck und Augeninnendruck treten Venenverschlüsse gehäuft auf.<br />

Der Venenverschluss ist schmerzlos. Makula- oder Papillenödem: plötzliche Sehverschlechterung (“Schleier vor dem<br />

Auge”). Fundoskopie: prall gefüllte und gestaute Netzhautvenen und streifige Blutungen über den ganzen Fundus.<br />

Nevenfaserinfarkte (Cotton-wool-Herde).<br />

Retinale Arterienverschlüsse<br />

Selten, vorwiegend bei älteren Patienten. Verschluss der Zentralarterie oder eines Zentralarterienasts ist meist durch<br />

eine Embolie bedingt. Plötzliche schmerzlose Erblindung des betroffenen Auges.<br />

50<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 50

(*)<br />

Weitere Retinopathien<br />

Hypertensive Retinopathie<br />

I Verengung der Arteriolen in der<br />

Retina<br />

II Fokale Arterienverengungen<br />

III Hämorrhagien (flammenförmig);<br />

cotton-wool spots; harte, wachsige<br />

Exudate; Makulastern<br />

Arteriosklerotische Retinopathie<br />

I Hyalin-Ablagerung; verdickte Media der Arteriolen; Lichtreflex an den Arteriolen<br />

II Zunahme des Lichtreflexes. Ausbildung einer gemeinsamen Adventitia von Arteriole und<br />

Venole an den Kreuzungspunkten<br />

III Zusätzlich Ausbildung von “Kupferdraht”-Arteriolen und vermehrte Hyalinabscheidung<br />

IV Sklerotische Veränderungen in den Arteriolen-Wänden (“Silberdraht”-Arteriolen).<br />

51<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 51

(*)<br />

Makuladegeneration (1)<br />

Es gibt verschiedene erworbene und erbliche Makulaerkrankungen. Sie alle führen zu einer irreversiblen<br />

Störung der zentralen Sehschärfe. Die häufigste Form ist die altersbedingte Makuladegeneration (AMD).<br />

Ursache der AMD ist eine Funktionsstörung<br />

des retinalen Pigmentepithels<br />

(RPE).<br />

Die Pigmentepithelzellen kommen<br />

ihrer Transportfunktion nicht mehr<br />

nach, so dass sich Stoffwechselprodukte<br />

anhäufen, welche sich in<br />

Form von sog. Drusen zwischen<br />

RPE und Bruchmembran ablagern.<br />

Die Pigmentepithelzellen gehen zugrunde,<br />

in der Bruchmembran entstehen<br />

Lücken. Es kommt zum<br />

Zusammenbruch der äusseren Blut-<br />

Retina-Schranke und Blutgefässe<br />

der Chorioidea sprossen ein.<br />

52<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 52

Man unterscheidet zwei Formen der AMD:<br />

Trockene Makuladegeneration<br />

Makuladegeneration (2)<br />

- häufigste Form (90% der Fälle)<br />

- Atrophie des Pigmentepithels und der sensorischen Netzhaut<br />

- Verschlechterung der zentralen Sehschärfe (grauer Schatten immer da, wo man gerade hinblickt)<br />

- meist beide Augen betroffen, häufig aber in unterschiedliche fortgeschrittenem Stadium<br />

- scharf umschriebene atrophische Areale des retinalen Pigmentepithels und der Choriokapillaris<br />

- keine kausale Therapie, sondern nur unterstützende Massnahmen (Lupenbrille)<br />

Feuchte Makuladegeneration<br />

- geschädigte Bruchmembran, subretinale Exsudate aus der Chorioidea<br />

- Einwachsen pathologischer Blutgefässe durch das Pigmentepithel unter die Netzhaut<br />

(chorioidale Neovaskularisation, CNV)<br />

- Sehverschlechterung verläuft schneller als bei der trockenen Form<br />

- plötzliche Verzerrung der fixierten Objekte (Metamorphosie) durch zentrales Ödem der Netzhaut<br />

- gleichzeitige Abnahme der Sehschärfe<br />

- Blutungen aus neu gebildeten Gefässen führen zu einer rapiden und ausgeprägten Sehverschlechterung<br />

- unbehandelt kommt es häufig zu Komplikationen der CNV (Blutgefässrupturen, Pigmentepithelabhebungen)<br />

- Lasertherapie (nur wenn CNV noch nicht geblutet hat, 15% der Fälle, hohe Rezidivrate)<br />

- photodynamische Therapie (Verödung der CNV durch Verteporfin, Stabilisierung der Sehschärfe 50%)<br />

53<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 53

Retinopathia pigmentosa<br />

Unter der Bezeichnung wird eine Gruppe von Krankheiten<br />

zusammengefasst, die alle durch eine Verminderung der Anzahl<br />

von Photorezeptoren und durch eine Funktionsstörung<br />

des retinalen Pigmentepithels (RPE) gekennzeichnet sind.<br />

Man unterscheidet eine primäre und eine sekundäre Form. Die<br />

primäre Form wird als Einzelerkrankung vererbt, die sekundäre<br />

tritt im Symptomenkomplex bei generalisierten Stoffwechselerkrankungen<br />

auf.<br />

Ursache: Gendefekt auf dem Opsingen, wodurch vermutlich<br />

das pathologische Rhodopsin vermehrt in die Zellen des<br />

Pigmentepithels aufgenommen wird und dort für die vermehrte<br />

Pigmentablagerung und Degeneration verantwortlich ist.<br />

Verlauf: Zuerst sind nur die Stäbchen betroffen, sodass<br />

vielfach bereits in der Kindheit Störungen im Dämmerungssehen<br />

auftreten. Erst viel später verschlechert sich das Sehen<br />

durch die fortschreitende Degeneration, die allmählich auf<br />

zentralere Bereiche der Retina übergreift. In einem engen<br />

zentralen Bereich bleibt das Sehen bestehen, führt jedoch<br />

trotzdem praktisch zu Blindheit wegen Orientierungsschwierigkeiten.<br />

Therapie: Eine kausale Therapie ist nicht möglich. Der Nutzen<br />

von Vitamin-A-Einnahme ist nicht gesichert. Die sich entwickelnde<br />

Katarakt schränkt das Sehen zusätzlich ein und wird<br />

operiert.<br />

Knochenbälkchen-Pigmentierung<br />

54<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 54

(*)<br />

Netzhautablösung (1)<br />

Als Netzhautablösung wird die Abhebung der neurosensorischen Netzhaut vom Pigmentepithel bezeichnet.<br />

Nach der Entstehungsursache lassen sich drei<br />

Formen von Netzhautablösung unterscheiden.<br />

1.<br />

3.<br />

1. Rhegmatogene Netzhautablösung<br />

Netzhautriss, bedingt durch das Zusammentreffen<br />

einer anlagebedingten Verdünnung der<br />

peripheren Netzhaut mit einem Zug des<br />

Glaskörpers an der Netzhaut. Risikofaktoren:<br />

Alter, hohe Myopie, Aphakie, Bulbustraumen.<br />

2. Traktionsablatio<br />

Kontraktion von Glaskörper-Netzhautmembranen,<br />

welche die Netzhaut von ihrer Unterlage<br />

abziehen. Membranbildung z.B. bei diabetischer<br />

Retinopathie.<br />

2.<br />

Ursachen für eine Netzhautablösung<br />

3. Exudative Netzhautablösung<br />

Flüssigkeitsaustritt aus der Chorioidea unter die<br />

Netzhaut in Folge eines geschädigten Pigmentepithels.<br />

Kommt u.a. vor bei Aderhautmelanomen,<br />

Morbus Harada.<br />

55<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 55

(*)<br />

Netzhautablösung (2)<br />

Symptome<br />

- Lichtblitze (bei rhegmatogener und Transaktionsablatio)<br />

- Russregen (bei rhegmatogener und Transaktionsablatio)<br />

- periphere Gesichtsfelddefekte in Form von Schatten<br />

Therapie und Prognose<br />

1. Netzhautrisse (ohne Ablösung) werden verschweisst.<br />

Bei Ablösung werden Netzhaut und RPE durch das<br />

Aufnähen einer eindellenden Silikonplombe wieder zusammengebracht.<br />

Bei Netzhautlöchern Vitrektomie und<br />

Auffüllen des Bulbus mit Silikonöl oder Gas. Prognose<br />

hängt von Dauer und Lokalisation der Netzhautablösung<br />

ab. Wiederanlegen gelingt in 90% der Fälle bei unkomplizierter<br />

Netzhautablösung.<br />

2. Therapie wie oben. Prognose ist jedoch ungünstiger.<br />

Ablösungsprozess lässt sich nicht immer stoppen.<br />

3. Es muss die Grunderkrankung therapiert werden, von<br />

der auch die Prognose abhängt.<br />

Therapie der Netzhautablösung<br />

56<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 56

(*)<br />

Glaukom (1)<br />

Unter Glaukom (grüner Star) versteht man eine Sehnervschädigung infolge eines Missverständnisses zwischen<br />

Augeninnendruck (erhöht) und Perfusionsdruck der Papille (arterieller Druck). Der Augeninnendruck<br />

übersteigt den mittleren Blutdruck der Gefässe der Sehnervenpapille und die Papille wird komprimiert. Bei niedrigem<br />

Blutdruck kann ein Glaukom schon bei normalem Augeninnendruck entstehen (Normaldruckglaukom).<br />

Wenn ein erhöhter Augeninnendruck keinerlei Schäden verursacht, weil der Blutdruck in den Gefässen<br />

ausreichend hoch ist, bezeichnet man das als okulare Hypertension.<br />

Das Glaukom zählt zu den häufigsten Erblindungsursachen.<br />

57<br />

Ein erhöhter Druck im Glaskörperraum<br />

drückt auf den Sehnerv im Bereich der<br />

Papille. Durch den Druck werden die<br />

feinen Nervenfasern zusammengequetscht<br />

und können absterben.<br />

Augenhintergrund: Im gesunden<br />

Auge (oben) ist die Papille rund<br />

und flach. Die Druckschädigung<br />

des Sehnervs ist an einer Aushöhlung<br />

erkennbar.<br />

Die Augenkammern sind mit Kammerwasser gefüllt, das<br />

im Ziliarkörper produziert wird, an dem auch die Linse<br />

befestigt ist. Durch eine Lücke zwischen Linse und Iris<br />

gelangt es von der hinteren in die vordere Augenkammer.<br />

Im Kammerwinkel wird das Kammerwasser durch winzige<br />

Spalten in einen kleinen Kanal aufgenommen und in das<br />

Blut abgegeben. Ist dieser Abfluss behindert, steigt der<br />

Innendruck.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 57

(*)<br />

Glaukom (2)<br />

Klassifikation der Glaukome<br />

A<br />

58<br />

Weitwinkelglaukom<br />

Häufigste Glaukomform des Erwachsenen.<br />

Das Kammerwasser kann das<br />

Trabekelmaschenwerk durch den Kammerwinkel<br />

ungehindert erreichen, kann<br />

jedoch wegen strukturellen Veränderungen<br />

schwer hindurchtretetn. Weitere<br />

Hindernisse sind ein erhöhter Widerstand<br />

im Schlemmkanal und eine<br />

Drucksteigerung in den das Kammerwasser<br />

ableitenden Venen.<br />

Engwinkelglaukom<br />

Drucksteigerung wird durch den engen<br />

Kammerwinkel verursacht, was zu<br />

einem erschwerten Abfluss führt. Bei<br />

vollständiger Verlegung des Abflusses<br />

kommt es zu einem akuten Winkelblockglaukom<br />

mit Druckwerten von<br />

60-80 mm Hg, extrem starken Kopfschmerzen,<br />

Übelkeit und Erbrechen<br />

(akuter Glaukomanfall).<br />

B<br />

Die Schädigung des Sehnervs durch<br />

einen erhöhten Augeninnendruck führt<br />

dazu, dass die Wahrnehmumg des<br />

Patienten zunächst in kleinen Bereichen<br />

zwischen Zentrum und Peripherie des<br />

Gesichtsfeldes beeinträchtigt ist.<br />

A. Normales Gesichtsfeld eines rechten<br />

Auges eines gesunden Menschen.<br />

B. Gesichtsfeld eines rechten Auges bei<br />

einem Glaukom-Patienten.<br />

26/05/10 <strong>Pathobiologie</strong> - FS 2010 - Lektion 13 58