Artikel lesen (PDF) - Globetrotter

Artikel lesen (PDF) - Globetrotter

Artikel lesen (PDF) - Globetrotter

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

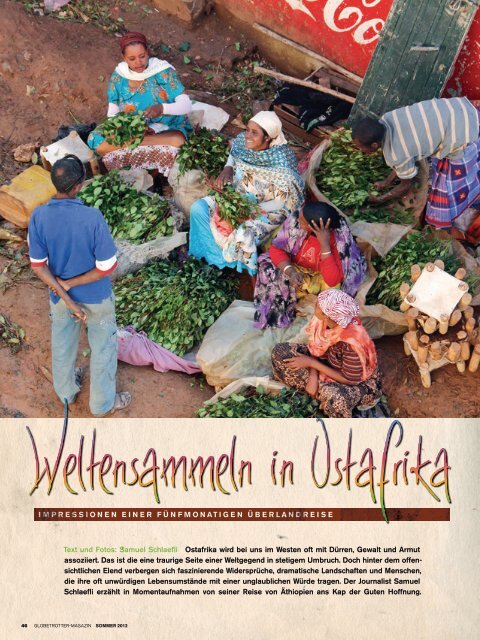

Impressionen einer fünfmonatigen Überlandreise<br />

Text und Fotos: Samuel Schlaefli Ostafrika wird bei uns im Westen oft mit Dürren, Gewalt und Armut<br />

assoziiert. Das ist die eine traurige Seite einer Weltgegend in stetigem Umbruch. Doch hinter dem offensichtlichen<br />

Elend verbergen sich faszinierende Widersprüche, dramatische Landschaften und Menschen,<br />

die ihre oft unwürdigen Lebensumstände mit einer unglaublichen Würde tragen. Der Journalist Samuel<br />

Schlaefli erzählt in Momentaufnahmen von seiner Reise von Äthiopien ans Kap der Guten Hoffnung.<br />

46 GLOBETROTTER-MAGAZIN sommer 2012

afrika<br />

Stadt des Khat und der<br />

domestizierten Hyänen<br />

Harar, Äthiopien,<br />

September 2011<br />

Wären im 16. Jahrhundert nicht die Portugiesen<br />

den orthodoxen Christen zu Hilfe geeilt,<br />

wäre Äthiopien heute wahrscheinlich muslimisch.<br />

Der gefürchtete Kriegstreiber Ahmed<br />

Gragn hatte kurz davor seinen Dschihad in<br />

Harar begonnen, im äussersten Osten des Landes,<br />

rund 100 Kilometer von der Grenze zum<br />

heutigen Somaliland entfernt. Bis heute ist<br />

Harar das muslimische Zentrum Äthiopiens.<br />

Im Roman «Dark Star Safari» zeichnet der amerikanische<br />

Reiseautor Paul Theroux ein mystisches<br />

Bild der Stadt. Basierend auf seinen Erzählungen<br />

hatte ich mir eine Art riesige Sandburg<br />

vorgestellt, aus der ockerfarbenen Erde<br />

erschaffen und aus dem Niemandsland einer<br />

Allabendliche Hyänenfütterung vor den Toren Harars.<br />

verlassenen Wüste herausragend. Nicht unähnlich<br />

den Kasbahs, die mich vor Jahren in Marokko<br />

in Staunen versetzt hatten. Doch während<br />

meiner Einfahrt in Harar zerbröselt mein<br />

literarisch verklärtes Bild sogleich. Zwar gibt<br />

es nach wie vor einen historischen Kern, doch<br />

wirkt er, eingeklemmt zwischen lauter Wellblechsiedlungen<br />

und Betongeschwüren neueren<br />

Datums, etwas verloren. Nur die gefrässigen<br />

Geier, die schon Theroux beschrieben hatte,<br />

kreisen auf der Suche nach einem Fetzen<br />

Fleisch auch heute noch über den Stadtmauern.<br />

In Addis Abeba im Westen, wo ich herkomme,<br />

war die Natur grün und das Klima<br />

feucht. In Harar ist es heiss und trocken. Die<br />

Umgebung ist karg. Ein Klima wie geschaffen<br />

für Schirmakazien, Kamele und Khat. Letzteres<br />

ist ein Busch mit dunkelgrünen Blättern,<br />

nicht unähnlich dem Lorbeer. Wer die Blätter<br />

längere Zeit kaut, wird leicht euphorisiert. Die<br />

Annäherung ans Zentrum des äthiopischen<br />

Khat-Anbaus hatte sich bereits im Bus durch<br />

einen lichten Teppich aus grünen Zweigen auf<br />

dem Boden angekündigt, dem Abfall, den die<br />

Kauenden zurückgelassen hatten.<br />

Nach der zehnstündigen Fahrt trinke ich<br />

vor dem Kim Café einen Macchiato, einen Espresso<br />

mit Milchschaum, der in Äthiopien etwa<br />

dieselbe soziale und tagesstrukturierende<br />

Funktion hat wie der Minzentee in Marokko.<br />

Ein junger Typ mit glänzenden Augen steckt<br />

mir einige Zweige Khat entgegen. Es schmeckt,<br />

wie es aussieht: Als würde man in einen Busch<br />

beissen. Kath ist bitter und trocknet den Mund<br />

Auf dem Markt von Harar.<br />

aus. Mittlerweile gehört das Grünzeug<br />

zu den Hauptexportgütern Äthiopiens,<br />

und auf dem lebendigen Markt im Zentrum<br />

Harars werden neben allerlei Tomaten,<br />

Kohl, Zuckerrohr, Kartoffeln<br />

und chinesischem Ramsch in erster Linie<br />

grüne Büschel aus dem lokalen Anbau<br />

verkauft. Das grosse Kauen beginnt<br />

bereits frühmorgens. Die Herren fläzen<br />

Daniel Felekes Wunsch: Dokumentarfilm drehen.<br />

sich vor den kleinen Teeshops oder vor ihren<br />

Geschäften und kauen sich in eine angenehme<br />

Redseligkeit. Am frühen Nachmittag beschleicht<br />

mich das Gefühl, als sei die halbe<br />

Stadt mit nichts anderem mehr beschäftigt.<br />

Abends sind die Gehsteige von gezupften Zweigen<br />

übersät, an denen sich herumstreunende<br />

Ziegen erfreuen.<br />

In Harar lasse ich mich zu etwas<br />

hinreissen, das ich sonst nie mache: Ich<br />

nehme mir zur Erkundung des historischen<br />

Stadtkerns einen Guide. Es hat<br />

sich einfach so ergeben: Daniel Feleke,<br />

ein Mitzwanziger, teilt mir am Nachmittag<br />

meiner Ankunft mit, er wolle<br />

mit mir ein wenig Geld verdienen. Er<br />

ist mir sofort sympathisch – unter anderem<br />

weil er mich mit seiner John-<br />

Lennon-Brille und klugen Art an einen<br />

guten Freund in der Schweiz erinnert.<br />

Daniel ist in Harar aufgewachsen und<br />

lebt hier zusammen mit seiner Mum,<br />

den beiden Schwestern und Brüdern.<br />

Wo sein Vater ist, weiss er nicht und will<br />

es auch gar nicht wissen. Daniel<br />

schreibt Novellen und möchte irgendwann<br />

einen Dokumentarfilm über<br />

seine Heimatstadt drehen.<br />

47

Harar: Nur in der Imagination eine aus der Wüste ragende Sandburg – in der Realität trotzdem faszinierend.<br />

Nachmittags wird Khat gekaut.<br />

Wir streifen einen Vormittag lang gemeinsam<br />

durch die engen Gassen des alten Zentrums,<br />

in welchem meist mehrere befreundete<br />

Familien in arabischer Manier um einen zentralen<br />

Innenhof wohnen. Ihre Häuser sind den<br />

Blicken von Fremden durch hohe Mauern entzogen.<br />

Immer zum Ramadan würden die bröckelnden,<br />

aus Eukalyptus und Lehm errichteten<br />

Mauern und Gebäude wieder renoviert, erzählt<br />

Daniel. In den Gemäuern finden sich oft<br />

auch kleine Moscheen. Die Stadt fasziniert<br />

mich, trotz anfänglicher Enttäuschung, mit ihrem<br />

Eigensinn. Dazu gehört auch der Brauch,<br />

die Hyänen, die Nacht für Nacht vor den Stadttoren<br />

herumlungern, mit Schlachtabfällen zu<br />

füttern. So werden sie davon abgehalten, auf<br />

Essenssuche durch die Stadt zu streunen.<br />

Theroux hatte in seinem Roman gefürchtete<br />

Biester beschrieben, deren Besänftigung sich<br />

nur die waghalsigsten Männer der Stadt widmen.<br />

Doch zu meiner Enttäuschung sind die<br />

«Biester» mittlerweile dermassen zahm und domestiziert,<br />

dass von ihrer Gefährlichkeit, die<br />

an den enormen Kieferknochen durchaus zu<br />

erahnen ist, nicht mehr viel rüberkommt. Da<br />

nützt es auch nichts, dass sich die Hyänenfütterer<br />

die Fleischstücke von den Tieren – zur<br />

Schau für den «Ferenji» (den Weissen) – aus<br />

dem Mund reissen lassen.<br />

500 Kilometer<br />

Schlaglöcher und Dürre<br />

Überlandfahrt von Äthiopien nach Kenia,<br />

Mitte Oktober 2011<br />

In Moyale, meinem Eintrittstor von Äthiopien<br />

nach Kenia, fragt mich ein älterer Amerikaner,<br />

der soeben im Dorf angekommen ist und ziemlich<br />

fertig wirkt, nach meinem Ziel. Seine gestrige<br />

Route steht bei mir morgen auf dem Programm,<br />

worauf er meint: «Oh man, you ain't<br />

seen nothing yet!» Die 500 Kilometer lange Piste<br />

von Moyale nach Isiolo, der ersten grösseren<br />

Siedlung im Norden Kenias, gilt als das<br />

schlimmste Stück Strasse Ostafrikas. Die Strecke<br />

wird heute nur noch von Land Cruisern<br />

und sechsrädrigen Mitsubishi-Trucks befahren.<br />

Wer sich das Stück Niemandsland antun will,<br />

muss selbstständig einen Transport organisieren.<br />

Man rät mir zudem, etwas Proviant einzukaufen.<br />

Entlang der Strecke gäbe es zwar durchaus<br />

einige Verpflegungsmöglichkeiten, doch die<br />

Wahrscheinlichkeit, irgendwo steckenzubleiben,<br />

sei relativ hoch. Lange feilsche ich zusammen<br />

mit anderen Passagieren mit einem Lastwagenfahrer<br />

und dessen Mittelsmann um den Mitfahrpreis<br />

für den Transport nach Kenia. Nach<br />

zwei Stunden Warten kriege ich für 2500 Schilling,<br />

rund 25 Dollar, einen Platz in der Fahrerkabine<br />

zugewiesen, die ich mit dem Chauffeur,<br />

Halbzeit der langen Fahrt. Bald wird kein Grün mehr sichtbar sein.<br />

einem zusätzlichen Fahrgast und einer jungen<br />

Familie teile. Acht weitere Mitfahrer sitzen entweder<br />

auf dem Kabinendach oder liegen auf<br />

Bohnensäcken, die wir geladen haben. Das<br />

Brummen des Motors wird während der kommenden<br />

26 Stunden zu unserem kleinen gemeinsamen<br />

Mikrokosmos. Eigentlich wäre ich<br />

auch lieber auf dem Dach, denn der Chauffeur<br />

ist ein mürrischer Misanthrop, der mich nur<br />

mit «hey, white man» anspricht und die jungen<br />

Eltern anherrscht, sobald der Kleine mal pinkeln<br />

muss. Er kaut Büschel um Büschel Khat,<br />

um sich wach zu halten, steckt sich von Zeit zu<br />

Zeit einen Wurm Kautabak unter die Lippe und<br />

spuckt im Halbminutentakt aus dem Fenster.<br />

Kurz nach Moyale beginnen die berüchtigten<br />

Schlaglöcher, gross wie Basketbälle. Wo die Piste<br />

einst befestigt war, liegen heute nur noch vereinzelte<br />

Teerfetzen. Im Schritttempo dringen<br />

wir in eine über weite Strecken unbewohnte<br />

Steppe ein, die je länger, je karger wird und<br />

nahtlos in eine Steinwüste übergeht. Zu Beginn<br />

verfolgen uns noch einige Baboons, später kommen<br />

wir an kleinen Karawanen mit mageren<br />

Kamelen vorbei. Danach sehe ich lange Zeit<br />

keine Tiere mehr – nur noch Kadaver von Antilopen,<br />

die auf der Sandpiste kleben, und überall<br />

Fetzen von zerrissenen Pneus.<br />

Die Trucks auf dieser Strecke sind ein konstantes<br />

«work in progress». Wir führen auf der<br />

Ladefläche zwei blutjunge Mechaniker mit, die<br />

sich auch als Statisten in einem Piratenfilm gut<br />

gemacht hätten. Mit Buschmessern schneiden<br />

sie von Zeit zu Zeit einen Lappen vom Pneu<br />

ab, den die spitzen Steine auf der Strasse aus<br />

dem Gummi geschält haben. Dreimal müssen<br />

sie auf der Strecke ein Rad wechseln, wobei mir<br />

beim Betrachten der Reserveräder jeweils nicht<br />

ganz klar ist, ob der Wechsel tatsächlich eine<br />

Besserung ist. In unregelmässigen Abständen<br />

steht ein gestrandeter Lastwagen im Niemandsland.<br />

Einmal stehen Männer im Kreis<br />

um eine Kurbelwelle, die sie aus dem Gefährt<br />

operiert haben und zu flicken versuchen.<br />

Am Horizont stundenlang ein klarer Strich,<br />

der die vom Wind leergefegte Wüste vom<br />

blauen Himmel trennt. Eine dramatische und<br />

eindrückliche Landschaft für den Reisenden –<br />

ein purer Albtraum für die Nomaden, die nach<br />

wie vor durch diese Wüste ziehen, um ein Stück<br />

48

afrika<br />

Die mitfahrenden Mechaniker bei einem von drei Reifenwechseln.<br />

Bauern lauschen den Worten von Helfern zum Thema Dürre.<br />

Grasfläche für ihre Vieh- oder Kamelherden<br />

zu finden. Die Menschen hier leiden genauso<br />

wie ihre Nachbarn in Somalia und Äthiopien<br />

an der seit August herrschenden katastrophalen<br />

Dürre.<br />

In der Vergangenheit ist es auf der Strecke<br />

zwischen Moyale und Isiolo immer wieder zu<br />

Überfällen durch Banditen gekommen. Seit die<br />

Strecke vom kenianischen Militär rudimentär<br />

gesichert wird, ist die Situation besser. Wir passieren<br />

sechs Checkpoints, und auf meine Frage<br />

hin, wie es um die Sicherheit in der Gegend<br />

steht, erzählt mir einer der Soldaten, dass es in<br />

der Nähe von Isiolo am Vortag zu Schiessereien<br />

gekommen sei. Doch kein Grund zur Sorge,<br />

meint er, wir würden auf diesem Abschnitt von<br />

der Polizei eskortiert. Das werden wir zwar<br />

nicht, doch glücklicherweise bekommen wir<br />

von den Ausschreitungen aber nichts mit. Im<br />

Gegenteil: Die Einfahrt in Isiolo frühmorgens<br />

gehört nach einer schlaflosen, durchrüttelten<br />

Nacht zu den Höhepunkten meiner Reise. Im<br />

Morgenrot erkenne ich in den niederen Büschen<br />

plötzlich eine Giraffenherde. Und vor<br />

mir taucht aus der schnurgeraden Ebene der<br />

Mount Kenia auf – ein Koloss von einem Berg.<br />

Es ist ein Bild wie aus dem Safarikatalog, ein<br />

Stück heile Urwelt.<br />

Auf der Weiterfahrt nach Nanyuki werden<br />

die Strassen allmählich besser, die Umgebung<br />

wird grüner und das Klima wieder lebensbejahend.<br />

Am Abend in Nanyuki lese ich in der<br />

«Daily Nation» von einem getöteten Polizisten<br />

und abgebrannten Hütten um Isiolo: Kämpfe<br />

um Viehherden zwischen unterschiedlichen<br />

Stämmen, wie mir später Bekannte in Kenia<br />

erklären. Grauen und Schönheit liegen in Ostafrika<br />

oft sehr nahe beieinander.<br />

Die ruhige Schwester<br />

Sansibars<br />

Insel Pemba,<br />

Ende November 2011<br />

Sansibar ist, abgesehen von der historischen<br />

Hauptstadt Stone Town, über weite Strecken<br />

der Horror jedes Abenteurers. Die paradiesischen<br />

Strandgemeinden sind so austauschbar<br />

wie die trockenen Samosas, die man auf der<br />

Insel an jeder Strassenecke kriegt. Man könnte<br />

auch in Ko Samui oder Goa sein. Die Gegenwelt<br />

dazu findet sich auf der kleinen Schwesterinsel<br />

Pemba, drei Stunden Fähre von Sansibar<br />

entfernt. Das eigensinnige Fischervolk würde<br />

sich gegen zu viel Entwicklung und touristische<br />

Infrastruktur wehren, hatte mir ein Tourenorganisator<br />

erzählt. Tatsächlich muss man sich<br />

die Schätze dieser Insel, die unglaublich fruchtbare<br />

und unberührte Natur sowie die Hilfsbereitschaft<br />

der Menschen erst erkämpfen. Auf<br />

Pemba ist es brütend heiss und tropisch feucht.<br />

Schwitzen ist hier nicht mehr an eine Tätigkeit<br />

gekoppelt, sondern ein Dauerzustand. Auf den<br />

Ladeflächen von kleinen Lastern, den einzigen<br />

öffentlichen Verkehrsmitteln, sitzen die Menschen<br />

mehr aufeinander als nebeneinander<br />

und es riecht nach Schweiss, Fisch und Nelken.<br />

Der einzige Basketballkorb hängt in einer improvisierten Mehrzweckhalle.<br />

Letztere liegen vor den Lehmhäusern auf Plachen<br />

ausgebreitet zum Trocknen – die frisch<br />

gepflückten Stäbchen grün, die halbtrockenen<br />

rot und die trockenen schwarz. Die wassergesättigte<br />

Luft der gesamten Insel ist durchtränkt<br />

von ihrem süssen, frischen Parfüm.<br />

Ich und Sarah, die mich von Uganda bis<br />

nach Tansania begleitet, sind die einzigen Touristen<br />

in Wete, einem Städtchen im Nordwesten<br />

der Insel. Vielleicht weil hier Flut und Ebbe<br />

besonders stark und die Strände steinig und<br />

voller Seegras sind. Unser Plan war es, später<br />

von hier aus direkt nach Tanga auf dem Festland<br />

Tansanias überzusetzen, wenige Stunden<br />

von Dar es Salaam entfernt. Dass es keine offizielle<br />

Fährverbindung gibt, wussten wir. Doch<br />

wir vertrauten darauf, eine Mitfahrgelegenheit<br />

in einer kleinen «Dhow», einem traditionellen<br />

Holzsegelschiff, oder einem Frachter zu finden.<br />

Dafür gehen wir hinunter zum kleinen Hafen,<br />

dort, wo in den Baumwipfeln tagsüber die «Flying<br />

foxes» schlafen, eine Art übergrosse Fledermaus<br />

mit einem fuchsähnlichen Kopf, die<br />

auf Ostafrikas Inseln heimisch sind. Kaum<br />

Abendstimmung im Hafen von Wete auf der Insel Pemba.<br />

sommer 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 49

Omar, Immigration Officer am Hafen.<br />

dunkelt es ein, kann man ihr Geflatter und Gekreische<br />

von weit her hören. Wir freunden uns<br />

im Hafen von Wete mit Omar an, dem Immigration<br />

Officer, und hoffen, dass er uns ein Boot<br />

für die Rückreise vermitteln kann. Das sei problematisch,<br />

erklärt er mit viel Pathos. Wenige<br />

Wochen zuvor sei ein überladener Frachter mit<br />

3000 Passagieren gesunken. Danach<br />

habe die Regierung das<br />

Mitnehmen von «Muzungus»<br />

(Weissen) verboten. Er gibt uns<br />

jedoch zu verstehen, dass es in<br />

seiner Kompetenz liegt, zu bestimmen,<br />

wer hier auf ein Boot<br />

steigt und wer nicht: Irgendwann<br />

in den nächsten Tagen<br />

laufe ein Zementfrachter in Wete<br />

ein, er würde es uns rechtzeitig<br />

wissen lassen.<br />

Bis es so weit ist, handeln wir<br />

in einer Werkstatt die Miete für<br />

zwei alte Velos aus und machen<br />

uns auf, die Umgebung Wetes<br />

zweirädrig zu entdecken. Pemba<br />

ist ein Wunder der Fruchtbarkeit:<br />

uralte, stolze Mangobäume,<br />

Fast alles, was das Herz begehrt: der alte Markt in Wete.<br />

deren reife Früchte von Kindern von den<br />

Ästen geschüttelt werden, Hügel voller Bananenstauden,<br />

Kokospalmen, Zitronenbäume<br />

und Äcker, bepflanzt mit Papayabäumen.<br />

Auf den Märkten werden Zwiebeln,<br />

Tomaten, Orangen, Avocados und<br />

Zuckerrohr feilgeboten. Hinzu kommen<br />

grillierte Muschelspiesse und getrocknete<br />

Tintenfische. Diese werden, in einer Suppe<br />

eingeweicht, gerne auch zum Frühstück<br />

verspeist. Wir radeln über einen kleinen<br />

Weg durch das «Ngezi Vumawimbi Forest<br />

Reserve», ein Stück geschützter Regenwald.<br />

Colobus-Äffchen mit ihren weiss<br />

umrahmten Trauergesichtern und Vögel<br />

in grellen Farben begleiten uns. Von mächtigen<br />

Bäumen tropft kondensiertes Wasser, und der<br />

Farn am Wegrand ist so hoch, dass er ein hübsches<br />

Spalier bildet. Verdrehte Lianen zwischen<br />

den Bäumen sind kleine Kunstwerke und die<br />

pechschwarzen Tausendfüssler so gross wie bei<br />

Im überfüllten Kleinlaster riecht es nach Schweiss, Fisch und Nelken.<br />

Getrocknete Tintenfische – Spezialität der Insel.<br />

uns zu Hause Blindschleichen. Von einem Jackfruit-Baum<br />

schneide ich mir eine leuchtend<br />

grüne Frucht mit dem Umfang eines Rugbyballs<br />

ab. Doch leider bin ich mit der Ernte<br />

der stacheligen Monster ungeübt<br />

und erwische eine unreife Frucht,<br />

deren gelbes Fleisch unglaublich<br />

bitter ist.<br />

Am zweiten Abend auf<br />

Pemba kommt Omar, der Immigration<br />

Officer, in unser Gasthaus<br />

zu Besuch. Eine Stunde<br />

lang sprechen wir über Gott und<br />

die Welt, ohne meine ursprüngliche<br />

Anfrage für eine Schiffsverbindung<br />

zu erwähnen. Das Leben<br />

auf dem vermeintlichen Inselparadies<br />

scheint Omar zu<br />

langweilen. Er geniesst den kleinen<br />

Ausblick in die Welt, den er<br />

sich über die beiden Reisenden<br />

einholen kann. Kurz vor der Verabschiedung<br />

komme ich nochmals<br />

auf unsere ursprüngliche<br />

Anfrage zurück. «Ah, die Fahrt nach Tanga,<br />

genau», er werde rasch per SMS nachfragen.<br />

Kurz darauf: «Kein Zementfrachter morgen»,<br />

und ein «Dhow» sei für uns schlicht zu gefährlich.<br />

Das bedeutet: Am kommenden Morgen<br />

um 5.30 Uhr auf der Matte stehen, mit Kleinlastern<br />

über die Insel nach Mkoani brausen, sodass<br />

wir um 9 Uhr die Fähre nach Sansibar erwischen,<br />

von wo uns ein weiteres Boot nach<br />

Dar es Salaam zurückbringen wird. Omar versteht<br />

unsere Hast nicht, vielleicht liefe ja übermorgen<br />

oder überübermorgen ein Transporter<br />

in Wete ein. Es scheint, als möchte er uns noch<br />

ein bisschen hier behalten. Dann könnten wir<br />

nämlich nächtelang über europäische Geschichte<br />

diskutieren, Omars Lieblingsfach früher<br />

in der Schule. Seit damals träumt er von<br />

einem Geschichtsstudium – ein Wunsch, dem<br />

hier draussen im Indischen Ozean etwas Dramatisches<br />

anhaftet. Um ein zusätzliches Argument<br />

für unser Bleiben nicht verlegen, sagt<br />

Omar: «Wenn ihr morgen Abend noch hier<br />

seid, wird euch meine Grossmutter einen Tintenfisch<br />

kochen, wie ihr ihn noch nie zuvor<br />

gegessen habt.»<br />

50 GLOBETROTTER-MAGAZIN sommer 2012

afrika<br />

Mit der «Ilala»<br />

durch Malawi<br />

Lake Malawi,<br />

Anfang Dezember 2011<br />

Der Lake Malawi gleicht eher einem Meer. Von<br />

der Grenze Tansanias im Norden zieht er sich<br />

560 Kilometer hinunter in den Süden Malawis.<br />

Ich habe Glück, als ich im kleinen Hafendorf<br />

Nakatha Bay auf halber Strecke des Sees ankomme:<br />

Die «Ilala», das einzige Passagierschiff<br />

auf dem Lake Malawi, nimmt nach mehrwöchigen<br />

Reparaturen just zwei Tage später wieder<br />

ihren Betrieb auf. Den Frachter hatten die<br />

Schotten in den 50er-Jahren gebaut. Ein Relikt<br />

aus der Kolonialzeit, das ein wenig ausschaut<br />

wie die Schiffe in den Tintin-Comics: dunkles,<br />

Fisch, flatternde Hühner, greise Männer mit<br />

Stöcken, friedlich schlafende Babys und Kübel<br />

voller Tomaten werden in die kleinen<br />

Boote gehievt. Wie wild springen einige der<br />

38 Besatzungsmitglieder zwischen dem<br />

Frachter und den Nussschalen hin und her.<br />

Diejenigen Reisenden, die sich eine eigene<br />

Kabine oder eine dünne Matratze auf<br />

dem Oberdeck leisten können, treffen sich<br />

tagsüber an der Bar. Um acht Uhr morgens<br />

fliegen die ersten Carlsberg-Kronkorken,<br />

und auch der Captain ist ab Mittag ein gern<br />

gesehener Gast. Das ist nur deshalb nicht<br />

beunruhigend, weil wir während den drei<br />

Tagen kein einziges Schiff kreuzen, das auch<br />

nur annähernd so gross ist wie die «Ilala».<br />

Am zweiten Abend geht das Trinkwasser<br />

aus. An der Bar gibts nur noch «Stout». Am<br />

OSTAFRIKA<br />

Reiseroute des Autors<br />

Handlungsraum<br />

der fünf Episoden<br />

KENIA<br />

UGANDA<br />

Moyale<br />

Kampala Nanyuki<br />

Isiola<br />

RUANDA<br />

Mt. Kenya<br />

Kigali<br />

Bujumbura<br />

Nairobi<br />

BURUNDI TANSANIA Pemba island<br />

Sansibar<br />

Mbeya<br />

Dar es Salaam<br />

Victoria Falls<br />

Harare<br />

SIMBABWE<br />

Addis Abeba<br />

Gonder<br />

Lalibela<br />

ÄTHIOPIEN<br />

Nakatha Bay<br />

MALAWI<br />

Lake Malawi<br />

Monkey Bay MOSAMBIK<br />

Milange Macuba<br />

Harar<br />

Pretoria<br />

Johannesburg<br />

Maputo<br />

SÜDAFRIKA<br />

Kapstadt<br />

Die letzten Säcke werden eingeladen, bevor die «Ilala» aus Nakatha Bay ausläuft.<br />

geöltes Holz, Druck- und Temperaturanzeigen<br />

aus Kupfer und eine mit Holzintarsien und afrikanischen<br />

Skulpturen verzierte Bar auf dem<br />

offenen Oberdeck. Die dreitägige Fahrt ist eine<br />

Ode an die Schönheit des langsamen Reisens.<br />

Teils stehen wir eine halbe Nacht in der Bucht<br />

vor einer Insel, ohne genau zu wissen, weshalb.<br />

Doch das ist auch egal: Die frühen Nächte auf<br />

dem windig-kühlen Deck eröffnen einen Sternenhimmel,<br />

der wie eine mit Gold gefüllte<br />

Schatztruhe funkelt. Die Lampen der Fischerboote<br />

auf dem See verstärken den Zauber. «The<br />

Lake of Stars» hatte der britische Entdecker David<br />

Livingstone den See genannt.<br />

Tagsüber ankern wir für Stunden vor kleinen<br />

Dörfern, wobei unser Boot für sie oft die<br />

einzige Verbindung zur Aussenwelt ist. Die<br />

Rettungsboote werden zu Wasser gelassen, bullige<br />

Nussschalen mit einem kleinen Motor.<br />

Gleichzeitig schippern Motorboote und aus<br />

Eukalyptus geschlagene Einbäume zur «Ilala».<br />

Dann wird es hektisch: Bündel mit Feuerholz,<br />

100-Kilogramm-Säcke mit Bohnen, Mais und<br />

Reis, Pakete, prall gefüllt mit getrocknetem<br />

dritten Tag kreuzen wir mitten auf dem See ein<br />

stillstehendes Fischerboot. Mit einem Kran<br />

wird es auf die Ladefläche der «Ilala» gehievt.<br />

Die erschöpften Fischer erzählen, dass ihnen<br />

der Diesel ausgegangen sei.<br />

Wahrscheinlich sind sie nicht<br />

die einzigen. Malawi erlebt<br />

zur Zeit meines Besuchs seinen<br />

wirtschaftlichen Tiefpunkt.<br />

In Blantyre, der zweitgrössten<br />

Stadt, sah ich vor ein<br />

paar Tagen lange Schlangen<br />

von wartenden Autos vor den<br />

Tankstellen. Dem Land geht<br />

das Benzin und der Diesel<br />

aus, die Tankstellen werden<br />

nur noch sporadisch beliefert.<br />

Minibusfahrer kaufen auf<br />

dem Schwarzmarkt Benzin,<br />

das aus Mosambik geschmuggelt<br />

oder nachts aus den<br />

Tanks der am Zoll wartenden<br />

Lastwagen abgezapft wurde.<br />

All das hat dazu geführt, dass<br />

das Reisen und die Lebensmittel im Land in<br />

wenigen Monaten beinahe doppelt so teuer geworden<br />

sind. Man hört unterschiedliche Geschichten<br />

darüber, wie es zur aktuellen Krise<br />

kam. Die glaubwürdigste erzählt mir später Silas,<br />

ein ehemaliger Vertreter Malawis in der<br />

Welthandelsorganisation: Vor einigen Monaten<br />

hat sich der britische Botschafter bei seiner Regierung<br />

darüber beklagt, dass der amtierende<br />

Präsident je länger, je autokratischer regiere.<br />

Die Depesche gelangte irgendwie an die Öffentlichkeit,<br />

was dazu führte, dass der Präsident<br />

William Mhone, der Second Motorman im Maschinenraum.<br />

51

Die malawischen Jungs haben Spass, die Touristen schlafen.<br />

den Botschafter des Landes verwies. England<br />

stoppte daraufhin seine finanzielle Unterstützung.<br />

Andere Länder folgten dem Exempel.<br />

Dabei muss man wissen, dass sich das malawische<br />

Haushaltsbudget zu 80 Prozent aus Hilfsgeldern<br />

aus dem Ausland zusammensetzt. Seither<br />

fehlen dem Land ausländische Devisen, um<br />

sich Erdöl und Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt<br />

zu kaufen.<br />

Nach der zweiten Nacht beginnt die Moral<br />

der Schiffsreisenden zu sinken. Der Kapitän<br />

wird nun in regelmässigen Abständen danach<br />

gefragt, wie lange es noch dauere bis nach<br />

Monkey Bay, unserem Zielhafen im Süden.<br />

Trotz den genüsslichen Blicken auf unbewohnte,<br />

paradiesische Küstenabschnitte und<br />

einer wohltuenden Ereignislosigkeit, die dem<br />

Geist Ruhe schenkt. Doch meine Haut ist fettig<br />

Der coole Jon – für einmal nicht mit Joint, sondern mit frisch gefangenem Fisch.<br />

geworden, das Haar strähnig, die<br />

Fingernägel schwarz und das Gepäck<br />

ist voller Maschinenfett. Zudem beginnt<br />

die Diät aus Bohnen, Reis und<br />

Rind zu nerven. 600 verschiedene<br />

Fischarten soll es im Lake Malawi geben,<br />

darunter schmackhafte Tigerfische,<br />

Tilapias und Seebarsche. Und<br />

obwohl das Schiff aus allen Ritzen<br />

nach getrocknetem Fisch stinkt,<br />

heisst es im kleinen Bootrestaurant<br />

Abend für Abend: «Sorry, no fish today.<br />

Maybe tomorrow.» Bei meiner<br />

letzten Sternschnuppe vor dem Einlaufen<br />

in Monkey Bay wünsche ich<br />

mir deshalb ein rechtes Stück Fisch.<br />

Es wirkt: Am Folgetag lerne ich Jon<br />

kennen, einen Malawi, der das Venice<br />

Beach Hotel führt, benannt nach<br />

seinem heutigen Wohnort in den<br />

USA. Er läuft die meiste Zeit mit einem<br />

dicken Joint im Mund herum<br />

und bringt seine Jobs als Programmierer<br />

in den USA und Hotelmanager<br />

in Malawi mit einem unglaublichen<br />

Drang zum Feiern unter einen Hut. Er<br />

schippert mich und einige seiner malawischen<br />

Freunde im Motorboot hinüber in die Bucht<br />

von Cape Mc Clea, einen ehemaligen Magneten<br />

für afrikanische Touristen, als es Malawi<br />

noch besser ging. Wir kreuzen Fischer in Einbäumen,<br />

die ihren Fang zur Präsentation über<br />

die hölzerne Aussenwand legen. Mit einem<br />

Dutzend prächtiger Exemplare legen wir an einem<br />

isolierten Sandstrand zum Mittagessen an.<br />

Jon und seine Freunde spiessen die Fische mit<br />

langen Holzstöcken der Länge nach auf, bestreuen<br />

sie mit etwas Salz und stellen sie seitlich<br />

ans offene Feuer. Wenige Minuten später<br />

lösen wir von Hand das saftige Fleisch, kompakt<br />

wie ein Filet, von den Gräten und füllen<br />

unsere Bäuche mit dem, was zu Hause meist<br />

nur Beilage ist.<br />

Mosambik – im<br />

Südamerika Ostafrikas<br />

Grenzübergang Malawi/Mosambik,<br />

Weihnachten 2011<br />

Ich liebe Grenzübergänge. Nirgends offenbaren<br />

sich kulturelle, soziale und wirtschaftliche Unterschiede<br />

zweier Länder deutlicher. Und nirgends<br />

ist das Eintauchen in ein neues, einem<br />

noch gänzlich unbekanntes Universum intensiver,<br />

dieses erfüllende Gefühl des «Weltensammelns»,<br />

um es angelehnt an einen Buchtitel von<br />

Ilija Trojanow zu beschreiben. Oft ist dieses Eintauchen<br />

nicht ganz umsonst, und der Zugang<br />

zum neuen Land will erkämpft sein. So geht es<br />

dem Reisenden, der vom Südosten Malawis, bei<br />

den mächtigen Mulanje-Mountains, die Küste<br />

Mosambiks ansteuert. Ich konnte im Vornherein<br />

nicht ausfindig machen, ob mir an der Grenze<br />

in Milange überhaupt ein Einreisevisum für<br />

Mosambik ausgestellt wird. Entsprechend<br />

glücklich bin ich, als mir der Beamte einen<br />

Stempel in den Pass drückt, selbst wenn dieser<br />

horrende 79 Dollar kostet. Auf der anderen Seite<br />

des Schlagbaums wartet bereits eine Meute<br />

junger Burschen mit alten Fahrrädern, die sich<br />

ob der Tatsache, dass der Dorfkern Milanges<br />

einige Kilometer von der Grenze entfernt liegt,<br />

ein kleines Geschäft aufgebaut haben.<br />

Die einzige Verbindung von Milange ins<br />

200 Kilometer entfernte Mocuba, die nächste<br />

grössere Stadt mit Anschluss an die Nord/Süd-<br />

Route durch Mosambik, ist eine unbefestigte,<br />

staubige Piste. Einen regulären öffentlichen<br />

Verkehr gibt es nicht, nur kleine Isuzu-Trucks<br />

mit ungedeckten Ladeflächen, die mit Menschen<br />

und Material überfüllt sind. Vierzig Passagiere<br />

sind wir zu Spitzenzeiten, auf vielleicht<br />

vier Mal eineinhalb Meter. Schon bald beschweren<br />

sich die ersten. Die Enge macht aggressiv,<br />

und immer wieder kommt es zu kleinen Querelen.<br />

Nach einer halben Stunde Fahrt, bei etwas<br />

über 40° Celsius, beginnt eine jammernde,<br />

mollige Frau unter einem dunklen Stofftuch zu<br />

kotzen – beissender Duft von Magensäure sticht<br />

in unsere Nasen. Staub, Enge, Lärm und ekelhafte<br />

Gerüche bin ich mir mittlerweile gewohnt.<br />

Doch der fehlende Sonnenschutz ist mehr als<br />

ein Luxusproblem. Eine siebenstündige Fahrt<br />

an praller Sonne kann unter diesen Bedingungen<br />

durchaus zum Kollaps führen. Die meisten<br />

sind vorbereitet und schützen sich mit Kappen,<br />

Tüchern und breiten Schals, in die sie sich einwickeln.<br />

Ich habe glücklicherweise vor der<br />

Fahrt meine Regenjacke aus dem Rucksack gekramt<br />

und auch den Faserpelz, mit dem ich<br />

meine bleichen Schenkel abdecke. Auch den<br />

vier Hühnern, die mit Säcken, Koffern und Plastikkanistern<br />

in einem Bündel mit einem Seil auf<br />

der Fahrerkabine festgezurrt sind, scheint die<br />

Reise anzuhängen: Ununterbrochen kacken sie<br />

aufs darunterliegende Gepäck.<br />

Stundenlang fahren wir durch lichten<br />

Busch, vereinzelt tauchen ein paar Felsen auf.<br />

Hunderte von Quadratkilometern weitgehend<br />

52

afrika<br />

Kleine Schicksalsgemeinschaft. Zu Spitzenzeiten sitzen 40 Personen auf der Ladefläche.<br />

Mocuba: positiv überrascht von der Stadt.<br />

unbewohntes Land und eine einzige Piste, die<br />

hindurchführt. Die unendlichen Weiten Afrikas<br />

faszinieren mich immer wieder. Wie viel<br />

mehr Raum schenkt dieser Kontinent seinen<br />

Menschen im Vergleich zu meiner Heimat!<br />

Von Zeit zu Zeit fahren wir an kleinen Dörfern<br />

mit Hütten aus luftgetrockneten Lehmbacksteinen<br />

und mit Strohdächern vorbei. Die<br />

Dorfbewohner sind sich des anstrengenden<br />

Reisens bewusst und versorgen uns mit Früchten.<br />

Becher mit Wasser werden herumgereicht,<br />

und Händler kommen mit langen Spiessen<br />

frisch gebratener Pouletstücke angerannt.<br />

Gleichzeitig flösst sich ein verlorener Trinker<br />

Gin aus einem Plastikbeutel ein und tanzt im<br />

Delirium zur Musik aus unserem Lastwagen.<br />

Der Alkohol: ein schlechter Freund vieler afrikanischer<br />

Männer, denen ich während meiner<br />

Reise begegnet bin.<br />

Als unsere Schicksalsgemeinschaft am späten<br />

Nachmittag erschöpft in Mocuba ankommt,<br />

wundere ich mich über die befremdlichen<br />

Blicke der Passanten.<br />

Erst später im Hotel merke<br />

ich, dass nicht nur meine Kleider<br />

und das Gepäck von einer dicken<br />

Dreckschicht überzogen<br />

sind, sondern auch mein Gesicht<br />

ausschaut, als wäre ich in eine<br />

Pfütze gefallen. Zwar ging es<br />

meinen Mitfahrern gleich, doch<br />

in deren dunklen Gesichtern war<br />

der braune Film nicht aufgefallen.<br />

«Tu, was du kannst, um zu<br />

vermeiden, dass du hier übernachten<br />

musst», steht im Lonely-<br />

Planet-Reiseführer zu Mocuba.<br />

Autor Samuel Schlaefli. Frisch rasiert fotografiert sichs am besten.<br />

Morgen ist Weihnacht. Nicht nur die Kinder freuen sich.<br />

Entweder waren die Autoren nicht<br />

in der Stadt oder sie irren gewaltig.<br />

Kommt man aus Malawi, ist Mocuba<br />

nämlich das Eintrittstor in<br />

eine andere Welt: Vor den Kneipen<br />

isst man «Omelettes simples con<br />

salsichas» und trinkt dazu ein Laurentina-Bier.<br />

Die Bäckereien sind<br />

voller Zuckerbomben, und nach<br />

Wochen der hellbraunen Brühe<br />

aus Schwarztee und Milch, welche<br />

die Briten einst in ihren Kolonien<br />

eingeführt hatten, gibts hier wieder<br />

Espressi mit Schäumchen. Das<br />

«Piscina» und «Governo de Mocuba»<br />

zeigen die strengen, klaren<br />

Formen der Moderne, wie man sie<br />

in Oskar Niemeyers Brasilia, aber<br />

nirgends sonst auf meiner Reiseroute<br />

findet. Die Frauen sind selbstbewusster<br />

im Auftreten und freizügiger in ihrer Bekleidung.<br />

Die Musik erinnert an Reggaeton, den<br />

ich zuletzt in Kolumbien oft gehört hatte. All<br />

das ist ein Bruch mit dem Afrika meiner bisherigen<br />

Reise. Als hätte ich den Kontinent kurzerhand<br />

verlassen und wäre in Südamerika gelandet.<br />

Die Stimmung im Städtchen ist lebendig.<br />

Es ist der Tag vor Weihnacht, und man scheint<br />

sich aufs kommende Fest zu freuen.<br />

Kinder tragen zum Spass rote Sankt-<br />

Nikolaus-Mützen. Vor den Geschäften<br />

stehen bullige Lautsprecher, die<br />

in voller Lautstärke treibende<br />

Rhythmen auf die Strasse schmettern.<br />

Vor den Alkoholgeschäften<br />

bilden sich lange Schlangen. In<br />

20er-Packs werden Whiskey, Rum<br />

und Gin in 3-dl-Plastikflaschen gekauft.<br />

Männer füllen die Ladeflächen<br />

ihrer Pick-ups mit Bierkästen.<br />

Auch bei mir macht sich allmählich<br />

Vorfreude auf ein rauschendes<br />

Weihnachtsfest breit.<br />

text@samuelschlaefli.ch<br />

www.samuelschlaefli.ch<br />

© <strong>Globetrotter</strong> Club, Bern<br />

sommer 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 53

Weitere exklusive<br />

Reise reportagen <strong>lesen</strong>?<br />

Für 30 Franken pro Kalenderjahr liegt das <strong>Globetrotter</strong>-Magazin alle 3 Monate im Briefkasten. Mit spannenden Reisegeschichten,<br />

Interviews, Essays, News, Tipps, Infos und einer Vielzahl von Privatannoncen (z.B. Reisepartnersuche,<br />

Auslandjobs etc.). Dazu gibts gratis die <strong>Globetrotter</strong>-Card mit attraktiven Rabatten aus der Welt des Reisens.<br />

Inklusive <strong>Globetrotter</strong>-Card<br />

<strong>Globetrotter</strong>-Card 2012<br />

★ Jahres-Abo <strong>Globetrotter</strong>-Magazin ★ Gratis-Privatannoncen<br />

★ Büchergutschein CHF 25.– einlösbar bei Reisebuchung bei <strong>Globetrotter</strong><br />

★ 10%-Rabattgutschein für Reiseausrüstung bei TRANSA (1 Einkauf)<br />

★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motorhome-Buchungen bei <strong>Globetrotter</strong><br />

★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen/Live-Reportagen<br />

★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen (ab CHF 2500.–/Person)<br />

der <strong>Globetrotter</strong> Tours AG und der bike adventure tours AG<br />

(nicht kumulierbar/nicht übertragbar/bei der Buchung anzugeben)<br />

Transa-Gutschein 2012<br />

1 x 10% Rabatt<br />

einlösbar bis<br />

31.12.12<br />

02-1380 <strong>Globetrotter</strong>-Card_12.indd 1 07.09.11 15:54<br />

Informieren und Abo abschliessen:<br />

www.globetrottermagazin.ch