Fragekatalog Apel Lösungen 3

Fragekatalog Apel Lösungen 3

Fragekatalog Apel Lösungen 3

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

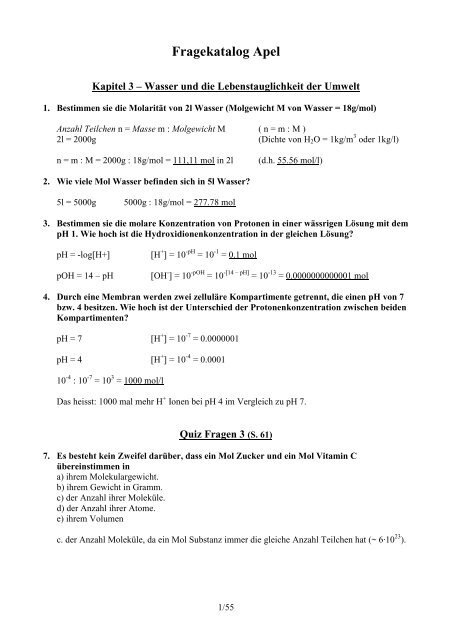

<strong>Fragekatalog</strong> <strong>Apel</strong><br />

Kapitel 3 – Wasser und die Lebenstauglichkeit der Umwelt<br />

1. Bestimmen sie die Molarität von 2l Wasser (Molgewicht M von Wasser = 18g/mol)<br />

Anzahl Teilchen n = Masse m : Molgewicht M ( n = m : M )<br />

2l = 2000g (Dichte von H2O = 1kg/m 3 oder 1kg/l)<br />

n = m : M = 2000g : 18g/mol = 111,11 mol in 2l (d.h. 55.56 mol/l)<br />

2. Wie viele Mol Wasser befinden sich in 5l Wasser?<br />

5l = 5000g 5000g : 18g/mol = 277.78 mol<br />

3. Bestimmen sie die molare Konzentration von Protonen in einer wässrigen Lösung mit dem<br />

pH 1. Wie hoch ist die Hydroxidionenkonzentration in der gleichen Lösung?<br />

pH = -log[H+] [H + ] = 10 -pH = 10 -1 = 0.1 mol<br />

pOH = 14 – pH [OH - ] = 10 -pOH = 10 -[14 – pH] = 10 -13 = 0.0000000000001 mol<br />

4. Durch eine Membran werden zwei zelluläre Kompartimente getrennt, die einen pH von 7<br />

bzw. 4 besitzen. Wie hoch ist der Unterschied der Protonenkonzentration zwischen beiden<br />

Kompartimenten?<br />

pH = 7 [H + ] = 10 -7 = 0.0000001<br />

pH = 4 [H + ] = 10 -4 = 0.0001<br />

10 -4 : 10 -7 = 10 3 = 1000 mol/l<br />

Das heisst: 1000 mal mehr H + Ionen bei pH 4 im Vergleich zu pH 7.<br />

Quiz Fragen 3 (S. 61)<br />

7. Es besteht kein Zweifel darüber, dass ein Mol Zucker und ein Mol Vitamin C<br />

übereinstimmen in<br />

a) ihrem Molekulargewicht.<br />

b) ihrem Gewicht in Gramm.<br />

c) der Anzahl ihrer Moleküle.<br />

d) der Anzahl ihrer Atome.<br />

e) ihrem Volumen<br />

c. der Anzahl Moleküle, da ein Mol Substanz immer die gleiche Anzahl Teilchen hat (~ 6·10 23 ).<br />

1/55

8. Wie viel Gramm Essigsäure (C2H4O2) muss man nehmen um zehn Liter einer 0.1 mol/l<br />

wässrigen Essigsäurelösung herzustellen? (Beachten sie: Das Atomgewicht beträgt für<br />

Kohlenstoff etwa 12, für Wasser 1 und für Sauerstoff 16.)<br />

a) 10g<br />

b) 0.1 g<br />

c) 6 g<br />

d) 60 g<br />

e) 0.6 g<br />

d. 60 g<br />

Molgewicht der Essigsäure M [C2H4O2] = 2·12 + 4·1 + 2·16 = 60g/mol<br />

mit n = c·V und n = m : M<br />

m = c·V·M = 0.1 mol/l · 10l · 60g/mol = 60g<br />

9. Durch sauren Niederschlag ist der pH-Wert eines bestimmten Sees auf 4.0 abgesunken.<br />

Wie hoch ist die Protonenkonzentration des Sees?<br />

a) 4.0 mol/l<br />

b) 10 -10 mol/l<br />

c) 10 -4 mol/l<br />

d) 10 -14 mol/l<br />

e) 4%<br />

c. 10 -4 mol/l, da [H + ] = 10 -pH<br />

10. Wie hoch ist die Hydroxidionenkonzentration des in Frage 9 erwähnten Sees?<br />

a) 10 -7 mol/l<br />

b) 10 -4 mol/l<br />

c) 10 -10 mol/l<br />

d) 10 -14 mol/l<br />

e) 10 mol/l<br />

c. 10 -10 mol/l, da [OH - -[14 – pH]<br />

] = 10<br />

Kapitel 7 – Ein Rundgang durch die Zelle<br />

1. Nenne Unterschiede zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen.<br />

Prokaryoten Eukaryoten<br />

Typisch für Organismen der Domänen Archaea<br />

und Bacteria<br />

2/55<br />

Typisch für Vertreter der Domäne Eukarya<br />

(Protisten, Pflanzen, Pilze und Tiere)<br />

Klein (Ø 0.1-10 μm Durchmesser) Gross (Ø 10-100 μm Durchmesser)<br />

Einfacher Aufbau (selten Vielzellig) Komplexer Aufbau (häufig Vielzellig)<br />

Kein Zellkern, DNA liegt im Nucleoid<br />

(Kernäquivalent: Bereich ohne abschliessende<br />

Membran, in dem sich das genetische Material<br />

konzentriert) → bestimmte Strukturen fehlen:<br />

- Kein Spindelapparat<br />

- Keine Nucleoli<br />

- Keine Zellkernteilung (Mitose/Meiose)<br />

Zellkern, der durch eine Membran (Kernhülle)<br />

vom Rest der Zelle abgeschlossen ist und die<br />

Chromosomen beinhaltet<br />

- Spindelapparat für die Zellkernteilung<br />

- Nucleoli (Kernkörperchen: Bildung von rRNA)<br />

- Mitose/Meiose

Die meisten Organellen der eukaryotischen<br />

Zelle kommen nicht vor (inneres<br />

Membransystem fehlt)<br />

Ausserdem gibt es keine membranumhüllten<br />

Organellen<br />

Besitzen meist nur ein einzelnes grosses,<br />

zirkuläres „Chromosom“<br />

(Bakterienchromosom)<br />

Fehlen von Histonen (Proteine zur<br />

„Komprimierung“ der DNA)<br />

Häufiges Vorhandensein kleinerer vom<br />

Chromosom unabhängiger DNA-Ringe (so<br />

genannte Plasmide, die einige, wenige Gene<br />

beinhalten)<br />

Kleinere 70 S-Ribosomen 80 S-Ribosomen<br />

3/55<br />

Endomembransystem bestehend aus<br />

Plasmamembran, Kernhülle, ER, Golgi-Apparat,<br />

Lysosomen, Vakuolen und Vesikel<br />

Membranumhüllte Organellen mit spezialisierter<br />

Form und Funktion (z.B Mitochondrien,<br />

Chloroplasten etc.)<br />

Mehrere Chromosomen vorhanden (lineare<br />

Doppelhelix)<br />

Anlagerung der chromosomalen DNA an<br />

Histone (geringerer Platzverbrauch)<br />

Nur in ganz wenigen Fällen kommen Plasmide<br />

bei Eukaryoten vor<br />

Keine Kompartimentierung Kompartimentierung der Zelle, sodass<br />

verschiedene Reaktionen, die sich ansonsten<br />

nicht vertragen, gleichzeitig ablaufen können<br />

Praktisch kein Membranfluss (Transport<br />

zwischen den einzelnen Organellen über<br />

Vesikel)<br />

Kein Cytoskelett (besitzen wahrscheinlich<br />

jedoch eine ähnliche Struktur)<br />

Die verschiedenen Kompartimente stehen über<br />

Vesikel miteinander in Verbindung<br />

Cytoskelett, verantwortlich für die<br />

Cytoplasmaströmung (pflanzliche Zellen)<br />

Ungeschlechtliche Vermehrung (asexuell) Geschlechtliche oder ungeschlechtliche<br />

Fortpflanzung (je nach Art)<br />

2. Warum sind Zellen mikroskopisch klein?<br />

Die Oberfläche muss im Verhältnis zum Volumen genügend gross sein, um den<br />

Stoffaustausch (Atemgase, Nährstoffe und Abfallstoffe) über die Plasmamembran zu<br />

bewerkstelligen. Ein zu grosses Volumen würde Stoffmengen zum Austausch bereitstellen, die<br />

von der kleinen Oberfläche nicht schnell genug ausgetauscht werden könnten. Deshalb besitzen<br />

grössere Organismenarten in der Regel keine grösseren, sondern mehr Zellen als kleinere<br />

Lebewesen.<br />

Anmerkung: Das Volumen bei kugelförmigen Objekten nimmt im Vergleich zur Oberfläche<br />

viel schneller zu. Dies liegt daran, dass bei einem Wachstum (eine Vergrösserung des<br />

Durchmessers und somit des Radius) die Oberfläche quadratisch zunimmt (O = 4πr 2 ), während<br />

hingegen das Volumen mit der dritten Potenz ansteigt (V = 4 /3πr 3 ) → das Verhältnis ist besser<br />

umso kleiner die Objekte sind.<br />

3. Beschreibe den Aufbau und die Funktion der Plasmamembran.<br />

Die Plasmamembran besteht aus einer Phospholipiddoppelschicht, in die eine Vielfalt von<br />

Proteinen ein- oder angelagert ist. Die Doppelschicht entsteht, weil Phospholipide<br />

amphipathisch sind, d.h. sie bestehen aus einem hydrophoben Teil (den vom Wasser<br />

abgewandten Phospholipidschwänzen) und einem hydrophilen Teil (den Köpfen der

Phospholipide und Proteinen), der dem Wasser zugewandt ist. An der Aussenseite der Membran<br />

sind zusätzlich Kohlenhydrate angeheftet, die eine wichtige Rolle in der Zell-Zell-Erkennung<br />

spielen.<br />

Die Membran ist nicht starr, denn die Proteine und Lipide sind ständig in Bewegung (Drehung<br />

um die eigene Achse oder Seitwärtsdrift). Je höher die Temperatur, desto beweglicher ist die<br />

Membran.<br />

Die Plasmamembran grenzt die Zelle gegen Aussen ab (hält inneres Milieu aufrecht) und lässt<br />

nur bestimmte Stoffe passieren - selektive Barriere (Permeabilität). Sie steuert somit den<br />

Stoffaustausch zwischen Zelle und Umgebung. Welche Funktionen die Plasmamembran erfüllt<br />

hängt von der Art ihrer Phospholipide, Proteine und Kohlenhydrate ab.<br />

4. Nenne die Zusammensetzung und Funktion des Endomembransystems.<br />

Das Endomembransystem besteht aus den folgenden verschiedenen Membranen:<br />

− Kernhülle<br />

− endoplasmatisches Retikulum (glattes/raues ER)<br />

− Golgi-Apparat<br />

− Lysosomen<br />

− verschiedenartigen Vakuolen<br />

− Vesikel<br />

− Plasmamembran (keine eigentliche innere Membran, aber über Vesikel in Verbindung<br />

stehend mit ER und anderen Membranen)<br />

Diese sind entweder unmittelbar miteinander verbunden oder es erfolgt ein Austausch via<br />

Vesikel (winzige membranumhüllte Bläschen). Die verschiedenen inneren Membranen gleichen<br />

sich jedoch trotz Vernetzung nicht in Form und Funktion. Beispielsweise sind Dicke,<br />

molekulare Zusammensetzung, sowie Stoffwechselfunktion einer Membran nicht festgelegt,<br />

sondern können sich im Laufe ihrer Existenz mehrfach ändern. Dies macht das innere<br />

Membransystem zu einem komplexen, dynamischen Bestandteil der Kompartimentierung.<br />

Glattes ER: Wirkt bei vielfältigen Stoffwechselvorgängen mit, unter anderem beim<br />

Kohlenhydratstoffwechsel und bei der Beseitigung von Giften und Arzneimitteln. Einige seiner<br />

Enzyme sind wichtig für die Synthese von Fettsäuren, Phospholipiden, Steroiden (wie den<br />

Geschlechtshormonen) und anderen Lipiden. Das glatte ER steuert ausserdem die<br />

Kalziumioneneinlagerung bei Muskelzellen.<br />

Raues ER: Zu den Funktionen des rauen ERs gehört die Proteinsynthese (durch die an ihm<br />

haftenden Ribosomen) und die Membranproduktion.<br />

Golgi-Apparat: Hier werden die Produkte des ER abgewandelt, gespeichert und dann zu<br />

anderen Bestimmungsorten weiterbefördert (Fertigungs-, Lager, Sortierungs- und<br />

Versandzentrale). Einige Makromoleküle werden hier aber auch selber erzeugt (unter anderem<br />

viele der von der Zelle ausgeschiedenen Polysaccharide). Cis-Seite = Empfang (konvex), trans-<br />

Seite = Versand (konkav).<br />

Lysosomen: Dienen zur intrazellulären Verdauung von Makromolekülen (Magen und Mülleimer<br />

der Zelle). Beinhalten Enzyme für die Hydrolyse von Proteinen, Polysacchariden, Fetten und<br />

Nucleinsäuren (findet in saurem Milieu bei ungefähr pH 5 statt).<br />

Vakuolen: Entsprechen Vesikeln, sind jedoch um einiges grösser.<br />

Nahrungsvakuolen entstehen durch Phagozytose (umschliessen von Substratteilchen und<br />

verschmelzen mit einem Lysosom zur Verdauung).<br />

4/55

Kontraktile Vakuolen haben die Aufgabe überschüssiges Wasser aus der Zelle zu pumpen.<br />

Zentrale Vakuolen (oder Zellsaftvakuolen) kommen in Pflanzen vor und dienen der<br />

Speicherung von organischen Verbindungen, als Reservoir für anorganische Ionen, als<br />

Ablagerungsort schädlicher Stoffwechselprodukte und haben zusätzlich die<br />

Verdauungsfunktion wie die Lysosomen bei Tieren. Sie können auch Pigmente an lagern und<br />

so Tiere zur Bestäubung anlocken oder giftige und ungeniessbare Stoffe zum Schutz vor<br />

Tierfrass beinhalten.<br />

Vesikel: Verteilen Produkte des ER, Transport zwischen den Zisternen des Golgi-Apparats und<br />

Abtransport vom selben weg.<br />

5. Was sind cis- und trans-Zisternen des Golgi-Apparats, welche Rolle spielen sie?<br />

Der Golgi-Apparat besitzt eine eindeutige Polarität, d.h. seine Zisternen an der konvexen und<br />

konkaven Seite unterscheiden sich deutlich in Struktur und Funktion.<br />

Die cis-Seite ist konvex, die trans-Seite konkav. In der Regel ist die cis-Seite dem ER und<br />

Zellkern zugewandt. Sie nimmt die Substanzen auf (Transportvesikel verschmelzen mit der<br />

Membran des Golgi-Apparats), welche dann den Golgi-Apparat an der zur Plasmamembran<br />

zeigenden trans-Seite wieder verlassen (schnürt Transportvesikel ab und kennzeichnet sie für<br />

die verschiedenen Bestimmungsorte in der Zelle).<br />

Die Substanzen werden auf dem Weg von der cis- zur trans-Seite oft chemisch abgewandelt und<br />

gespeichert bevor sie wieder in Vesikel verpackt ins Cytosol (Zellplasma) gelangen. Diese<br />

Abwandlung verläuft in mehreren Stufen in den verschiedenen Zisternen, die unterschiedliche<br />

Enzymgemische enthalten. Die Zisternen verbinden also den Golgi-Apparat mit dem restlichen<br />

Endomembransystem und erlauben so den Stoffaustausch zwischen Organellen der Zelle.<br />

6. Nenne Aufgabe und Besonderheiten des Lysosoms.<br />

Lysosomen sind Membransäcke, die hydrolytische Enzyme zur Verdauung von<br />

Makromolekülen wie Proteinen, Säuren und Polysacchariden enthalten.<br />

Für diese Verdauung pumpen die H + -Membranpumpen der Lysosomen H + -Ionen ins Innere und<br />

schaffen so einen pH-Wert von 5 (Enzyme arbeiten am effizientesten, bei pH 7 im Cytosol<br />

wären sie praktisch wirkungslos). Die noch inaktiven Enzyme der Lysosomen werden vom<br />

rauen ER gebildet und in Transportvesikel zum Golgi-Apparat geschickt, wo sie aktiviert<br />

werden bevor sie ihre Arbeit in den Lysosomen verrichten können.<br />

Wird ein einzelnes Lysosom beschädigt und gibt seinen Inhalt ins Cytoplasma entsteht somit<br />

kein grösserer Schaden für die Zelle, den hydrolytische Enzyme in der Regel anrichten würden.<br />

5/55

Die vielfältigen Wirkungsweisen der Lysosomen sind:<br />

− Phagozytose: kleine Organismen oder Esspartikel werden umschlossen, die entstehende<br />

Vakuole fusioniert mit einem primären Lysosom (beinhaltet die Verdauungsenzyme) → es<br />

entsteht ein so genanntes sekundäres Lysosom. Die Verdauungsprodukte wandern als<br />

Nährstoffe für die Zelle ins Cytosol.<br />

− Autophagie: zelleigenes organisches Material (z.B. Organell) wird vom Lysosom<br />

umschlossen, in Monomere zerlegt und anschliessend ins Cytosol zum Recyceln<br />

zurückgegeben. Dieser Vorgang dient der Erneuerung der Zelle.<br />

− Apoptose: Programmierter Zelltod, die Zelle wird von Lysosomen selbst verdaut (Abbau<br />

von beispielsweise unnötigem Gewebe).<br />

Das Fehlen solcher Lysosomen führt zu seltenen, schweren Krankheiten. Dabei werden in der<br />

Zelle unverdaute Substanzen angehäuft, die schliesslich andere Zellfunktionen in<br />

Mitleidenschaft ziehen und schwerwiegende Schäden zur Folge haben können.<br />

7. Die Wichtigkeit der zellulären Kompartimentierung. Nenne Beispiele.<br />

Zu den Hauptaufgaben der zellulären Kompartimentierung gehört die Arbeitsteilung, der<br />

Zellschutz und die örtliche und zeitliche Trennung verschiedener unkompatibler Reaktionen.<br />

− Lysosomen arbeiten nur bei pH 5, der Rest der Zelle braucht aber pH 7 → Abgrenzung<br />

nötig, sodass Enzymeigenschaften effektiv genutzt werden können (ermöglicht verschiedene<br />

pH-Milieus innerhalb einer Zelle).<br />

− Nucleus hält Erbmaterial zusammen → erleichtert die Zellteilung, schützt die Gene durch<br />

Abtrennung vor Schädigung und Mutationen.<br />

− Mitochondrien besitzen eine Oberflächenvergrösserung im Innern, die ihnen einen<br />

Energieumsetzung im grossen Stil ohne Verluste an die Umgebung erlaubt.<br />

− Ribosomen schwimmen nicht einfach im Cytosol herum, sondern sind dort konzentriert, wo<br />

sie gebraucht werden (z.B. raues ER).<br />

− Zentralvakuole (Pflanzen): Tonoplast ist selektiv in der Durchlässigkeit/Transport von<br />

löslichen Stoffen. Dies ermöglicht eine andere Zusammensetzung der Flüssigkeit (cell sap)<br />

im Innern als ausserhalb (Cytosol). Ein Beispiel ist das Aufbewahren von giftigen<br />

Nebenprodukten, die der Zelle schaden würden, falls sie sich im Cytosol anhäuften.<br />

− Peroxisomen spalten von verschiedenen organischen Schadstoffen Wasserstoff ab. Das<br />

entstehende Wasserstoffperoxid (H2O2) ist extrem giftig, wird jedoch durch in den<br />

Peroxisomen enthaltene Enzyme in Wasser und Sauerstoff umgewandelt → Abschirmung<br />

und Einschränkung auf kleinsten Raum zur Beseitigung von schädlichen<br />

Stoffwechselprodukten.<br />

8. Welche Arten von Vakuolen gibt es? Nenne Beispiele, Gemeinsamkeiten und<br />

Unterschiede.<br />

Gemeinsamkeit: Membranumhüllte Bläschen mit verschiedenen Funktionen.<br />

− Nahrungsvakuole: durch Phagozytose gebildet, Zwischenspeicherung der Nahrung<br />

− Kontraktile Vakuole: pumpt überschüssiges Wasser entgegen der Osmose aus der Zelle (in<br />

vielen Süsswasserprotisten zum Schutz vor dem Platzen)<br />

− Zentralvakuole: entsteht durch Verschmelzen mehrere Vakuolen, durch eine Membran<br />

(Tonoplast) abgeschlossen und nur in Pflanzen vorkommend. Speichert Nährstoffe,<br />

übernimmt die Abfallentsorgung (Funktion der Lysosomen bei Tieren), schützt vor Tierfrass<br />

durch Einlagerung ungeniessbarer und giftiger Stoffe (Alkaloide, Duftstoffe) und ist für das<br />

6/55

Wachstum verantwortlich (Aufnahme von Wasser und Bildung eines Binnendruckes, damit<br />

die Zelle wächst). Zusätzlich kann sie Pigmente zum Anlocken von Tieren für die<br />

Bestäubung enthalten.<br />

9. Welche membranösen Organellen gibt es, die nicht (warum nicht?) zum<br />

Endomembransystem gezählt werden? Gebe Beispiele an und nenne deren funktionelle<br />

Besonderheiten.<br />

Nicht zum Endomembransystem gehören die Mitochondrien, Chloroplasten und Peroxisomen.<br />

Der Grund dafür ist bei den Mitochondrien und Chloroplasten, dass die Membranproteine nicht<br />

vom ER, sondern von freien Ribosomen im Cytosol und zusätzlich von eigenen, in ihnen<br />

enthaltenen Ribosomen gebildet werden (sie besitzen eine Doppelmembran → keine<br />

Verbindung zum inneren Membransystem). Sie enthalten aber nicht nur eigene Ribosomen,<br />

sondern auch kurze, ringförmige DNA. Des weiteren sind sie semiautonom, sprich sie wachsen<br />

und vermehren sich unabhängig von äusseren Faktoren (vgl. Endosymbiontentheorie).<br />

Die Peroxisomen dagegen schnüren sich nicht wie die Lysosomen vom Endomembransystem<br />

ab, sondern wachsen, indem sie Proteine und Lipide (im Cytosol hergestellt) aufnehmen. Ihre<br />

Vermehrung erfolgt durch Teilung, sobald sie eine bestimmte Grösse erreicht haben.<br />

Mitochondrien: Ort der Zellatmung, dem Prozess, der mit Hilfe von Sauerstoff aus Zucker,<br />

Fetten und anderen Energielieferanten ATP herstellt. Von zwei Membranen umschlossen, eine<br />

äussere, glatte und eine innere, stark gefaltete, die so genannte Christae. Dadurch entstehen<br />

zwei Innenbereiche, der Intermembranraum und die von der Christae umgebene Matrix (enthält<br />

die Ribosomen sowie die mitochondriale DNA). Ein Teil der Zellatmung findet hier in der<br />

Matrix statt, die für die ATP-Synthese nötigen Proteine jedoch sind in die Innenmembran<br />

eingelagert (grosse Oberfläche → effiziente Zellatmung).<br />

Chloroplasten (fast nur bei Pflanzen): Ort der Photosynthese, bei der aus Wasser und<br />

Kohlendioxid mit Hilfe von Sonnenenergie Zucker (Glucose) und Sauerstoff hergestellt wird.<br />

Enthalten das Pigment Chlorophyll und bestimmte Enzyme und Moleküle, die zur<br />

Photosynthese benötigt werden.<br />

Wie die Mitochondrien sind Chloroplasten ebenfalls von zwei Membranen umschlossen (bilden<br />

einen schmalen Intermembranraum). Ganz im Inneren befinden sich scheibenförmig<br />

abgeflachte Vesikel (sog. Thylakoide), welche gestapelt Grana genannt werden. Den<br />

Raum um die Thylakoide herum nennt man Stroma, den Innenraum der<br />

Thylakoidmembransäckchen wird als Thylakoidlumen bezeichnet.<br />

Peroxisomen: Sind nur von einer Membran umschlossen, spezialisierte Vesikel. Sie enthalten<br />

Enzyme zur Abspaltung von Wasserstoff (der auf molekularen Sauerstoff übertragen wird →<br />

Bildung von H2O2) von verschiedenen Substraten. Einige bauen Fettsäuren zu kleineren<br />

Molekülen, die danach in den Mitochondrien als Brennstoff zur Zellatmung dienen, ab.<br />

Peroxisomen in der Leber entgiften auf diese Art und Weise auch Alkohol und andere<br />

organische Schadstoffe. Das entstehende extrem toxische Wasserstoffperoxid wird durch<br />

weitere, in den Peroxisomen enthaltene Enzyme neutralisiert (Umwandlung in Wasser und<br />

Sauerstoff).<br />

10. Beschreibe Struktur und Funktion der Bestandteile des Cytoskeletts.<br />

Das Cytoskelett ist ein aus Proteinen aufgebautes Netzwerk im Cytoplasma jeder Zelle. Es<br />

besteht aus dynamisch auf und abbaubaren, dünnen, fadenförmigen Zellstrukturen (Filamenten).<br />

7/55

Mikrotubuli: Sind lange, röhrenförmige aus Tubulinproteinen bestehende Stäbe im Cytoplasma<br />

aller Eukaryoten. Die Mikrotubuli sind verantwortlich für die Form und Stabilisation der Zelle,<br />

dienen aber auch als „Schienen“, auf welchen Organellen, die mit Motorproteinen ausgestattet<br />

sind, entlang gleiten können. Während der Zellteilung sind sie ausserdem an der Trennung der<br />

Chromosomen beteiligt.<br />

In den meisten Zellen gehen die Mikrotubuli von einem zentralen Bereich (Centrosom) aus und<br />

bilden somit eine Art druckresistenten „Tragbalken“. Bei Tierzellen und niederen<br />

Pflanzenzellen liegt zusätzlich ein Paar von Centriolen (Bündel aus 9-ringförmig angeordneten<br />

Mikrotubulitripletts) im Centrosom, welche bei der Stabilisierung mithelfen.<br />

Eine weitere Anwendung finden Mikrotubuli bei Eukaryoten in den Cilien und Geisseln, wo sie<br />

für den Schlag der Geisseln (Flagellen) und Cilien (Wimpern) sorgen. So können sich viele<br />

Einzeller mit Hilfe von Cilien oder Geisseln durchs Wasser bewegen und auch Spermien<br />

vielzelliger Tiere und mancher Pflanzen sind mit solchen Geisseln ausgestattet.<br />

Auch unsere Luftröhre ist mit Flimmerhäarchen (Cilien) ausgekleidet, sodass Schleim und<br />

hängen gebliebene Schmutzteilchen aus dem Atemtrakt befördern werden können.<br />

Mikrofilamente: Sind widerstandsfähige „Schnüre“ aus Actinproteinen (zwei in einander<br />

verdrehte Aktinketten) im Cytoplasma eukaryotischer Zellen. Im Gegensatz zur<br />

Druckentlastung durch Mikrotubuli haben Mikrofilamente die Aufgabe Zug aufzufangen. Sie<br />

bilden häufig mit anderen Proteinen knapp unterhalb der Plasmamembran ein kompliziertes<br />

Geflecht, das der Zellrinde (Aussenschicht des Cytoplasmas) eine gelartige Konsistenz verleiht<br />

→ Aufrechterhaltung der Zellform.<br />

Mikrofilamentbündel bilden den Kern von Mikrovilli (zarte Fortsätze, die für eine grössere<br />

Oberfläche sorgen → z.B. Nährstoffaufnahme im Darm) und verstärken sie so. Auch für die<br />

Zellbewegung spielen diese Filamente in Zusammenarbeit mit dem Protein Myosin eine<br />

wichtige Rolle (Kontraktion von Muskelzellen, Teilung einer Zelle in zwei Tochterzellen durch<br />

Einschnürung, amöboides Wandern einer Zellen durch das Ausstrecken von Pseudopodien).<br />

Diese Actin-Myosin-Wechselwirkung und der Konsistenzunterschied (Sol/Gel) tragen auch zur<br />

Cytoplasmaströmung (Kreisbewegung des Cytoplasmas) in Pflanzenzellen bei und sorgen<br />

dadurch für eine schnellere Verteilung der Substanzen in der Zelle.<br />

Für die Zellmobilität durch Mikrotubuli und Mikrofilamente sind Interaktionen mit<br />

Motorproteinen unter ATP-Verbrauch nötig.<br />

Intermediärfilamente: Liegen in der Grössenordnung zwischen den „grossen“ Mikrotubuli und<br />

den „kleinen“ Mikrofilamenten (daher Intermediärfilamente). Es gibt eine Vielzahl an<br />

verschiedenen Intermediärfilamenttypen, die aus unterschiedlichen Proteinuntereinheiten (meist<br />

Keratine) aufgebaut sind. Je nach Zelltyp ändert sich deshalb ihre Zusammensetzung im<br />

Gegensatz zu den einheitlich vorkommenden Mikrotubuli und Mikrofilamenten.<br />

Sie sind ein stabiler Bestandteil der Zelle, der häufig an verschiedenen Orten auf- und abgebaut<br />

wird und übernehmen den Hauptanteil der Fixierung der Zellgestalt (zugresistentes Grundgerüst<br />

der Zelle). Des weiteren sind sie auch für die Befestigung bestimmter Organellen verantwortlich<br />

unter anderem halten sie den Zellkern an seinem Platz (bilden die innere Auskleidung der<br />

Kernhülle).<br />

Zellen deren Funktionen sich direkt von ihren Form herleitet werden fast immer durch<br />

Intermediärfilamente stabilisiert (langen Fortsätze von Axonen, Hornhaut und Haare,<br />

Epidermis).<br />

8/55

11. Wie schliessen Pflanzen und Tiere ihre Zelloberflächen ab, wie bleiben benachbarte Zellen<br />

in Kontakt?<br />

Tierzelle:<br />

An die Plasmamembran ist eine hoch entwickelte extrazelluläre Matrix geknüpft, die aus<br />

Glykoproteinen (vor allem Kollagen, das kräftige Fasern bildet) besteht. Diese Glykoproteine<br />

sind über Fibronectine mit den Integrinen - in die Plasmamembran eingelagerte<br />

Rezeptormoleküle – verbunden. Eine weitere Verbindung besteht nun zwischen den Integrinen<br />

und den Mikrofilamenten des Cytoskeletts, sodass Veränderungen in der extrazellulären Matrix<br />

an die Zelle weitergeleitet werden können und umgekehrt (mechanische Signalübertragung).<br />

Wahrscheinlich kann die Zelle über diesen und andere Vorgänge alle Zellen in einem Gewebe<br />

koordinieren.<br />

Dies ist jedoch nicht die einzige Verbindung zwischen benachbarten Zellen. Tiere besitzen<br />

zusätzlich drei Haupttypen von direkten Zellverbindungen:<br />

Tight Junctions: Verbindungen zwischen zwei Membranen benachbarter Zellen. Bilden<br />

Gürtel/Bänder rund um die Zellen und regulieren dadurch den Transport von Molekülen über<br />

Epithelgewebe (Diffusionsbarriere). Ausserdem haben sie eine so genannte „Zaun-Funktion“,<br />

d.h. sie verhindern die freie Bewegung von Membrankomponenten (beispielsweise sollen<br />

Mikrovilli nur auf einer Membranseite vorkommen).<br />

Desmosomen: Haftkontakte (wie Nieten), die die Zellen über ihre Intermediärfilamente zu<br />

widerstandsfähigen Gewebeschichten verbinden (z.B. Schutz vor Schwerkraft). Über die<br />

Desmosomen ist auch das Cytoskelett an der Plasmamembran verankert → verleiht zusätzliche<br />

Stabilität.<br />

Gap Junctions: Sind winzige wassergefüllte Cytoplasmakanäle (Poren), durch die Salzionen,<br />

Zucker, Aminosäuren und andere kleine Moleküle ausgetauscht werden können. Sie dienen<br />

deshalb der chemischen Kommunikation zwischen den Zellen. Wird eine Zelle geschädigt,<br />

können die Poren geschlossen werden, die Zelle wird von ihren Nachbarn abgekoppelt →<br />

Stoffe gehen nicht verloren.<br />

Pflanzenzelle:<br />

Die Abgrenzung erfolgt durch die im Vergleich zur Plasmamembran viel dickere Zellwand,<br />

welche die Zelle schützt, ihr die feste Form verleiht und übermässige Wasseraufnahme<br />

verhindert. Sie besteht bei allen Pflanzen aus Zellulose hergestellten Mikrofibrillen, welche in<br />

eine Grundsubstanz (Matrix) aus anderen Polysacchariden und Proteinen eingelagert ist. Je nach<br />

Zelltyp unterscheidet sich jedoch die chemische Zusammensetzung.<br />

Junge Pflanzen bilden zuerst dünne, biegsame primäre Zellwände, welche über eine dünne<br />

Schicht (Mittellamelle), die reich an klebrigen Pektinen ist, zusammengehalten werden. Reift<br />

die Zelle heran und stellt schliesslich das Wachstum ein wird die Zellwand verstärkt, indem<br />

entweder härtere Substanzen darin eingelagert werden oder eine weitere sekundäre Zellwand<br />

ausgebildet wird (Holz besteht überwiegend aus sekundären Zellwänden).<br />

Plasmodesmen: Die Zellwände sind von Kanälen durchzogen, so genannte Plasmodesmen,<br />

durch welche sich das Cytosol austauschen kann. Somit verbinden diese Kanäle den lebende<br />

Inhalt benachbarter Zellen miteinander, Wasser und kleine gelöste Moleküle können<br />

ungehindert passieren (unter geeigneten Bedingungen sogar bestimmte Proteine und RNA-<br />

Moleküle). Makromoleküle, die in Nachbarzellen transportiert werden müssen, gelangen an<br />

Cytoskelettfasern zu den Plasmodesmen.<br />

9/55

Quiz Fragen 7 (S. 159-160)<br />

2. Welche der folgenden Aussagen ist eine zutreffende Beschreibung gebundener<br />

Ribosomen?<br />

a) Gebundene Ribosomen sind in einer eigenen Membran eingehüllt.<br />

b) Gebundene Ribosomen unterscheiden sich in ihrer Struktur von freien Ribosomen.<br />

c) Gebundene Ribosomen synthetisieren in der Regel Membranproteine und sekretorische<br />

Proteine.<br />

d) Am häufigsten befinden sich gebundene Ribosomen an der Cytoplasmaseite der<br />

Plasmamembran.<br />

e) Gebundene Ribosomen liegen gehäuft im Innenraum des rauen ER.<br />

c. Gebundene Ribosomen synthetisieren in der Regel Membranproteine und sekretorische<br />

Proteine.<br />

3. Welches der folgenden Organellen ist am schwächsten mit dem inneren Membransystem<br />

assoziiert?<br />

a) die Kernhülle<br />

b) die Chloroplasten<br />

c) der Golgi-Apparat<br />

d) die Plasmamembran<br />

e) das ER<br />

b. die Chloroplasten. Zum Endomembransystem gehören die Kernhülle, ER, Golgi-Apparat,<br />

Lysosomen, Vesikel, Vakuolen und die Plasmamembran.<br />

4. Pankreaszellen bauen radioaktiv markierte Aminosäuren in Proteine ein. Anhand dieser<br />

Markierung neu synthetisierter Proteine kann man ihren weiteren Weg in der Zelle<br />

verfolgen. In diesem Fall geht es um ein Enzym, das am Ende aus den Pankreaszellen<br />

ausgeschieden wird. Welchen der folgenden Wege wird das Protein in der Zelle mit der<br />

grössten Wahrscheinlichkeit einschlagen?<br />

a) ER → Golgi-Apparat → Zellkern<br />

b) Golgi-Apparat → ER → Lysosom<br />

c) Zellkern → ER → Golgi-Apparat<br />

d) ER → Golgi-Apparat → Vesikel, die mit der Plasmamembran verschmelzen<br />

e) ER → Lysosom → Vesikel, die mit der Plasmamembran verschmelzen<br />

d. ER → Golgi-Apparat → Vesikel, die mit der Plasmamembran verschmelzen. Im ER werden<br />

die Proteine hergestellt, im Golgi-Apparat modifiziert und über Vesikel an die Plasmamembran<br />

zur Ausscheidung aus der Zelle transportiert.<br />

5. Welches der folgenden Organellen kommt sowohl in Pflanzen- als auch Tierzellen vor?<br />

a) Chloroplasten<br />

b) Wand aus Cellulose<br />

c) Tonoplast<br />

d) Mitochondrien<br />

e) Centriolen<br />

d. Mitochondrien. Chloroplasten, Wand aus Cellulose und Tonoplasten kommen nur in<br />

Pflanzen, Centriolen hingegen nur in Tieren vor.<br />

10/55

6. Welcher der folgenden Bestandteile ist in Prokaryotenzellen vorhanden?<br />

a) Mitochondrien<br />

b) Ribosomen<br />

c) Kernhülle<br />

d) Chloroplasten<br />

e) ER<br />

b. Ribosomen. Mitochondrien und Chloroplasten waren früher nach der Endosymbiontentheorie<br />

Prokaryotenzellen (also nicht nur Bestandteile), Kernhülle und ER kommen nur in<br />

eukaryotischen Zellen vor.<br />

7. Welcher Zelltyp bietet wahrscheinlich die besten Voraussetzungen zur Untersuchung von<br />

Lysosomen? Begründen sie ihre Antwort.<br />

a) Muskelzellen<br />

b) Nervenzellen<br />

c) phagocytierende weisse Blutzellen<br />

d) Blattzellen einer Pflanze<br />

e) Bakterienzelle<br />

c. phagocytierende weisse Blutzellen, da eine ihrer Hauptfunktionen das Verdauen von<br />

Fremdmaterial und Krankheitserregern ist (beinhalten dazu besonders viele Lysosomen).<br />

8. Welche der folgenden Aussagen trifft eine richtige Unterscheidung zwischen Pro- und<br />

Eukaryotenzellen, die ihre Ursache im Fehlen eines Cytoskeletts bei den Prokaryoten hat?<br />

a) Kompartimentierte Organellen kommen nur in Eukaryotenzellen vor.<br />

b) Bei Prokaryoten beobachtet man keine Cytoplasmaströmung.<br />

c) Nur Eukaryotenzellen können sich bewegen.<br />

d) Prokaryotenzellen haben in der Regel einen Durchmesser von 10 μm oder weniger.<br />

e) Nur in Eukaryotenzellen liegt das genetische Material gehäuft in einem Bereich, der von der<br />

übrigen Zelle getrennt ist.<br />

b. Bei Prokaryoten beobachtet man keine Cytoplasmaströmung. Das bei Prokaryoten fehlende<br />

Cytoskelett ist bei Eukaryotenzellen zuständig für die Plasmaströmung.<br />

9. Welches der folgenden Paare von Struktur und Funktion passt nicht zusammen?<br />

a) Nucleolus; Ribosomenproduktion<br />

b) Lysosom; Verdauung im Zellinneren<br />

c) Ribosom; Proteinsynthese<br />

d) Golgi-Apparat; Ausscheidung von Zellprodukten<br />

e) Mikrotubuli; Muskelkontraktion<br />

e. Mikrotubuli; Muskelkontraktion. Mikrofilamente und nicht Mikrotubuli sind für die Zell-/<br />

Muskelkontraktionen verantwortlich.<br />

10. Cyanid bindet an die Moleküle mindestens einer Substanz, die an der ATP-Produktion<br />

mitwirkt. Wo wird man den grössten Teil des Cyanids finden, wenn eine Zelle damit in<br />

Kontakt gekommen ist?<br />

a) in den Mitochondrien<br />

b) in den Ribosomen<br />

c) in den Peroxisomen<br />

d) in den Lysosomen<br />

e) im endoplasmatischen Retikulum<br />

11/55

a. in den Mitochondrien, mögliche Erklärung → da diese im Vergleich zu den anderen grössere<br />

Mengen an Eisen (Metallkomplexbildung mit Cyanid) enthalten.<br />

Kapitel 8 – Membranstruktur und Funktion<br />

1. Welche Beobachtungen/Experimente führten zum Modell einer Membranstruktur?<br />

Die ersten Modelle des molekularen Aufbaus von Biomembranen entwickelte man schon<br />

Jahrzehnte bevor man diese Gebilde in den Fünfzigerjahren erstmals am Elektronenmikroskop<br />

sehen konnte. Bereits 1895 vermutete C. Overton, Membranen müssten aus Lipiden bestehen.<br />

Dies schloss er aus seinen Beobachtungen, dass fettlösliche (lipophile) Substanzen viel<br />

einfacher in Zellen eindringen können als solche, die sich nicht in Fett lösen (lipophobe).<br />

Zwanzig Jahre später analysierte man dann Membranen roter Blutzellen und stellte fest, dass<br />

diese aus Lipiden und Proteinen zusammengesetzt sind.<br />

Anmerkung: Nur die hydrophilen Köpfe der Phospholipide tauchen ins Wasser ein → ein<br />

weiterer Beweis, dass Membranen amphipathisch sind.<br />

Unter dem Elektronenmikroskop erkennt man zwei Dunkelstreifen mit einem hellen Streifen<br />

dazwischen → hydrophile Phosphatköpfchen und Proteine umgeben Fettsäuren (hydrophobe<br />

Schwänze).<br />

2. Welche Beobachtungen/Experimente unterstützen das „Fluid mosaic“-Modell einer<br />

Membran?<br />

„Fluid mosaic“-Modell: Membranen werden als Mosaiken aus Proteinmolekülen, die in einer<br />

flüssigen Doppelschicht aus Phospholipiden liegen, angesehen.<br />

1917 → Herstellung von künstlichen Membranen durch I. Langmuir. Dafür löste er<br />

Phospholipide in Benzol und gab das Gemisch anschliessend in Wasser. Nachdem Verdunsten<br />

des Benzols fand er als Rückstand einen dünnen Film aus Phospholipiden auf der<br />

Wasseroberfläche. Er beobachtete dabei, dass nur die hydrophilen Köpfchen der Phospholipide<br />

ins Wasser eingetaucht waren.<br />

1925 → E. Gorter und F. Grendel meinen erkannt zu haben, dass Zellmembranen in der Tat<br />

Lipiddoppelschichten seien, deren Dicke zwei Moleküle betrage. Eine solche Doppelschicht<br />

könnte eine stabile Abgrenzung zwischen zwei wässrigen Kompartimenten bilden, weil die<br />

hydrophoben Schwänze der Phospholipide – durch die Molekülanordnung – gegen das Wasser<br />

abgeschirmt sind, während die hydrophilen Köpfe damit in Kontakt kommen.<br />

Das Experiment: Gorter und Grendel massen den Phospholipidgehalt der aus den roten<br />

Blutzellen isolierten Membran und stellten fest, dass er gerade ausreichte, um die Zelle mit zwei<br />

Molekülschichten zu umgeben.<br />

1935 → Davson-Danielli-Modell: Die Membran ist wie ein Sandwich aufgebaut, mit einer<br />

Lipiddoppelschicht zwischen zwei Schichten globulärer Proteine.<br />

In den 50er Jahren konnte man Membranen zum ersten Mal unter dem Elektronenmikroskop<br />

erkennen (zwei Dunkelstreifen umgeben einen helleren Streifen) → Hypothese über den<br />

„Sandwichaufbau“ wird scheinbar bestätigt.<br />

Das Davson-Danielli-Modell besitzt jedoch zwei Schwachpunkte:<br />

12/55

1. Man zweifelte, dass alle Membranen der Zelle gleich aufgebaut sind (im<br />

Elektronenmikroskop sehen die verschiedenen Membranen keineswegs einheitlich aus).<br />

2. Die Lage der Proteine im Sandwichmodell bereitete Kopfzerbrechen. Membranproteine sind<br />

nämlich ebenfalls amphipathisch. Wenn sie als durchgehende Schicht auf der Membran<br />

lägen, kämen auch ihre hydrophoben Bereiche mit Wasser in Berührung.<br />

1972 → S. J. Singer und G. Nicolson schlagen ein verändertes Membranmodell vor. Die<br />

Phospholipiddoppelschicht ist in diesem Modell nicht von festen Proteinschichten bedeckt,<br />

sondern die Membranproteine sind einzeln in die Doppelschicht eingelagert und ragen nur mit<br />

ihren hydrophilen Bereichen in das umgebende Wasser. Diese Molekülanordnung würde den<br />

hydrophilen Regionen von Phospholipiden und Proteinen den grösstmöglichen Kontakt mit dem<br />

Wasser gestatten und ihren hydrophoben Bereichen gleichzeitig eine nichtwässrige, lipophile<br />

Umgebung bieten.<br />

Überzeugende Belege für die Einlagerung von Proteinen in die Phospholipiddoppelschicht<br />

lieferte schliesslich das Verfahren des so genannten Gefrier-ätzens. Dabei wird die Membran<br />

zwischen den beiden Phospholipidschichten gespalten und unter dem Elektronenmikroskop<br />

betrachtet → innere und äussere Membran sehen nicht gleich aus (man erkennt kieselartige<br />

Strukturen im inneren der Membran).<br />

3. Wie lässt sich die Beweglichkeit von Proteinen innerhalb der Membran experimentell<br />

nachweisen?<br />

Fusioniert man im Labor eine menschliche Zelle<br />

mit einer Mauszelle, sind die Proteine der beiden<br />

Arten in der Membran der Hybridzelle nach kaum<br />

einer Stunde völlig vermischt.<br />

4. Erkläre die folgenden Begriffe: Turgor, Osmose, semipermeable Membran,<br />

Osmoregulation, Plasmolyse.<br />

Turgor: Bei Lebewesen mit Zellwänden besteht häufig ein Druck durch den Protoplasten (der<br />

gesamte Inhalt einer Zelle ohne Zellwand, von Plasmamembran abgeschlossen) gegen die aus<br />

Zellulose bestehende Zellwand (entgegen dem Wanddruck, d.h. die Zellwand ist nur bis zu<br />

einem gewissen Betrag dehnbar). Für diesen Druck, der Turgor oder Turgordruck genannt wird,<br />

sind osmotische Vorgänge verantwortlich. Pflanzenzellen besitzen beispielsweise oft einen<br />

hypertonischen Zellsaft, sodass durch Osmose Wasser aufgenommen wird → Protoplast<br />

schwellt an, bis die Zellwand einer weiteren Ausdehnung entgegenwirkt.<br />

Turgeszent nennt man solche Zellen, deren Turgor gross ist. Von deturgeszenten Zellen spricht<br />

man dagegen, wenn durch Wasserabwanderung nach Aussen der Turgor kleiner wird. Für die<br />

meisten Pflanzenzellen ist der turgeszente Zustand normal (gesund) → turgeszente Zellen<br />

übernehmen eine Stützfunktion. Ist die Umgebung isotonisch oder hypertonisch werden die<br />

Zellen schlaff, sprich die Pflanze welkt.<br />

Osmose: Ist eine Form der Diffusion. Dabei diffundiert ein Lösungsmittel (z.B. Wasser) durch<br />

eine semipermeable Membran zwischen einer hypotonischen und hypertonischen Lösung in<br />

dem Bestreben, die hypertonische so zu Verdünnen, dass schlussendlich beide <strong>Lösungen</strong> gleich<br />

konzentriert sind (dahinter steht das Prinzip der Thermodynamik: möglichst hohe Entropie).<br />

Diese Diffusion von Wasser durch eine selektiv permeable Membran ist ein Sonderfall des<br />

passiven Transports.<br />

13/55

Semipermeable Membran: Membran, die für bestimmte Teilchen - meist kleine Moleküle oder<br />

Ionen - durchlässig ist für andere, meist grössere, jedoch nicht oder die Stoffe nur in eine<br />

bestimmte Richtung passieren lässt.<br />

Osmoregulation: Dies ist die Steuerung des Salz- und Wasserhaushalts bei Lebewesen (Tiere<br />

ohne starre Zellwände, die einem hyper- oder hypotonischen Milieu ausgesetzt sind haben<br />

besondere Anpassungen entwickelt → Pantoffeltierchen besitzen für Wasser ungewöhnlich<br />

schwer durchlässige Membranen und kontraktile Vakuolen zum Schutz vor dem Platzen).<br />

Plasmolyse: Die Membran einer Zelle kann als semipermeable Membran, die osmotisch<br />

wirksam ist, aufgefasst werden. Legt man Pflanzenzellen in eine Lösung, deren Konzentration<br />

höher ist als die des Vakuolensafts (hypertonische Umgebung), beginnt Wasser aus der Vakuole<br />

nach Aussen zu diffundieren. Dadurch nimmt der Turgor ab und der Protoplast beginnt sich von<br />

der Zellwand abzulösen. Den Beginn dieses Vorganges nennt man Grenzplasmolyse, alles in<br />

allem Plasmolyse (für Pflanzen normalerweise tödlich). Bis zu einem bestimmten Grad (solange<br />

kein übermässiger Schaden entstand) ist dieser Vorgang reversibel.<br />

5. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Transportproteinen und Enzymen.<br />

Gemeinsamkeiten:<br />

− Beides sind Proteine.<br />

− Wie Enzyme können auch Transportproteine abgesättigt werden. Von jedem Typ eines<br />

Transportproteins gibt es nur eine begrenzten Anzahl Kopien in der Plasmamembran. Falls<br />

nun alle diese Moleküle ihre Fracht mit der maximal möglichen Geschwindigkeit binden<br />

und durch die Membran schleusen, verläuft der Transport mit Maximalgeschwindigkeit<br />

(volle Auslastung).<br />

− Wie Enzyme können auch Transportproteine durch Moleküle gehemmt werden, die dem<br />

normalen Substratmolekül ähneln. In solchen Fällen konkurriert der Hemmstoff (Inhibitor)<br />

mit dem Substrat um die Bindung am Protein.<br />

− Wie ein Enzym, das für ein Substrat (chemische Verbindung) spezifisch ist, so ist auch ein<br />

Transportprotein auf eine gelöste Substanz spezialisiert und besitzt eine Bindungsstelle, die<br />

dem aktiven Zentrum des Enzyms entspricht (Schlüssel-Schloss-Prinzip).<br />

Unterschiede:<br />

− Anders als Enzyme katalysieren Transportproteine in der Regel keine chemischen<br />

Reaktionen – die gebundenen Moleküle werden in ihrer chemischen Zusammensetzung<br />

nicht verändert - , sondern ihre Aufgabe besteht darin physikalische Vorgänge zu<br />

beschleunigen. Nämlich die Diffusion von Molekülen durch eine Membran, die für die<br />

betreffende Substanz ansonsten nahezu undurchlässig wäre.<br />

− Enzyme können sich zu Multienzymkomplexen zusammen lagern (steigert ihre Effizienz),<br />

was bei Transportproteinen nicht vorkommen.<br />

6. Erkläre den Unterschied zwischen erleichterter Diffusion (facilitated diffusion) und<br />

aktivem Transport (active transport).<br />

Erleichterte Diffusion: Polare Moleküle und Ionen, die von der Lipiddoppelschicht gestoppt<br />

würden, diffundieren mit Hilfe kanalbildender Transportproteine durch die Membran. Dies ist<br />

eine Form des passiven Transports (gelöste Substanzen diffundieren nur in die Richtung des<br />

elektrochemischen Gradienten, es ist dazu keine Energie erforderlich). Manche Kanalproteine<br />

auch bilden gesteuerte Kanäle, d.h. sie öffnen oder schliessen sich auf einen äusseren Reiz hin.<br />

14/55

Aktiver Transport: Im Gegensatz zur erleichterten Diffusion können gelöste Stoffe von manchen<br />

Transportproteinen entgegen ihrem Konzentrationsgefälle durch die Plasmamembran befördert<br />

werden. Dieser Transport verläuft somit „bergauf“, gegen das Bestreben der Diffusion<br />

(Entropie) und erfordert deshalb Energie in Form von ATP. Um Substanzen gegen deren<br />

Konzentrationsgradienten durch eine Membran zu pumpen, muss die Zelle Energie aus ihrem<br />

Stoffwechsel aufwenden, deshalb wird diese Art des Stoffaustausches auch als aktiver Transport<br />

bezeichnet.<br />

7. Beschreibe Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer Natrium/Kalium-Pumpe<br />

und einer Proton-Pumpe.<br />

Natrium/Kalium-Pumpe Protonen-Pumpe<br />

Ist das wichtigste Membranprotein in tierischen<br />

Zellen, das aktiv Ionen transportiert und dadurch<br />

ein Membranpotenzial (elektrische Spannung<br />

zwischen Aussen- und Innenseite der Membran)<br />

erzeugt.<br />

Transportiert Natrium- und Kaliumionen im<br />

Verhältnis 3:2 (für jeweils drei Natriumionen,<br />

die aus der Zelle befördert werden, transportiert<br />

die Pumpe zwei Kaliumionen hinein).<br />

ATP phosphoryliert das Transportprotein und<br />

treibt dadurch die Konformationsänderung an.<br />

15/55<br />

Ist die bedeutendste elektrogene Pumpe der<br />

Pflanzen, Bakterien und Pilze.<br />

Sie befördert aktiv Protonen (H + ) aus der Zelle<br />

in das umgebende Milieu, aber nichts rein.<br />

Gemeinsamkeiten:<br />

− Indem diese elektrogenen Pumpen eine Spannung an ihrer Membran aufbauen, speichern sie<br />

Energie, die für die Aktivität der Zelle nutzbar gemacht werden kann.<br />

− Bei beiden Pumpen wird insgesamt pro „Umdrehung“ eine positive Ladung nach Aussen<br />

verschoben.<br />

− Spalten ATP (Hydrolyse) um die Energie für den Transport zu gewinnen (aktiver Transport<br />

entgegen dem Konzentrationsgradienten).<br />

Quiz Fragen 8 (S. 180)<br />

1. In welchen Punkten gibt es Unterschiede zwischen den Membranen der Eukaryoten?<br />

a) Phospholipide kommen nur in manchen Membranen vor.<br />

b) Manche Proteine kommen ausschliesslich in bestimmten Membranen vor.<br />

c) Nur bestimmte Membranen der Zelle sind selektiv permeable.<br />

d) Nur ganz bestimmte Membranen sind aus amphipathischen Molekülen aufgebaut.<br />

e) Manche Membranen haben eine hydrophobe, dem Cytosol zugewandte Oberfläche, bei<br />

anderen ist eine hydrophile Oberfläche dem Cytosol zugewandt.<br />

b. Manche Proteine kommen ausschliesslich in bestimmten Membranen vor. Jede Membran hat<br />

eine für sie charakteristische Proteinausstattung, die vor allem durch die Funktion der Zelle<br />

bestimmt wird. Ausserdem haben Zellen die Fähigkeit Nachbarzellen anhand der Moleküle<br />

(verzweigte Oligosaccharide) auf deren Oberfläche zu erkennen und zu unterscheiden<br />

(Oligosaccharide haben je nach Typ oder Zelle unterschiedliche Struktur und Position auf der<br />

Zelloberfläche und dienen daher gut als Unterscheidungsmerkmale).

2. Nach dem Flüssig-Mosaic-Modell der Membranstruktur sind die Proteine der Membran<br />

vorwiegend<br />

a) als ununterbrochenen Schicht über die innere und äussere Oberfläche der Membran<br />

ausgebreitet.<br />

b) auf das hydrophobe Innere der Membran beschränkt.<br />

c) in eine Lipiddoppelschicht eingebettet.<br />

d) zufällig in der Membran verteilt, ohne dass es eine feste Innen-Aussen-Polarität gäbe.<br />

e) in der Lage, sich ungehindert von der Membran zu entfernen und sich in der Umgebenden<br />

Lösung zu verteilen.<br />

c. in eine Lipiddoppelschicht eingebettet. Die meisten Proteine driften innerhalb der Membran<br />

umher (wie Eisberge im Wasser) und drehen sich dabei um die Längsachse. Da aber auch<br />

Proteine wie Phospholipide amphipathisch sind, ist die Einbettung in die Lipiddoppelschicht<br />

die beste Variante ihre hydrophoben Bereiche vor dem Wasser zu schützen.<br />

Integrale Membranproteine sind in die Lipiddoppelschicht eingelagert, während periphere<br />

Membranproteine an die Oberfläche gebunden sind.<br />

3. Welcher der folgenden Einflüsse würde die Fluidität der Membran verstärken?<br />

a) ein höherer Anteil an ungesättigten Phospholipiden<br />

b) eine niedrigere Temperatur<br />

c) ein relativ hoher Proteingehalt der Membran<br />

d) ein grösserer Anteil relativ grosser Glykolipide im Vergleich zu Lipiden mit geringerem<br />

Molekulargewicht<br />

e) ein hohes Membranpotenzial<br />

a. ein höherer Anteil an ungesättigten Phospholipiden. Bei niedriger Temperatur verfestigt sich<br />

die Membran gelartig, ein hoher Anteil an Phospholipiden mit ungesättigten Fettsäuren wirkt<br />

diesem Verhalten jedoch entgegen (Festigungspunkt wird erst bei noch niedrigeren<br />

Temperaturen erreicht). Dies liegt daran, dass ungesättigte Fettsäuren einen Knick in ihren<br />

Kohlenwasserstoffschwänzen besitzen, was sie am dichten Zusammenrücken hindert → erhöhte<br />

Fluidität.<br />

Ein weiterer Faktor, der die Fluidität der Membran verändert ist Cholesterol, ein Steroid, das<br />

zwischen den Phospholipidmolekülen der Membran eingelagert wird → trägt zur<br />

Stabilisierung der Membranfluidität bei.<br />

4. Welcher der folgenden Vorgänge schliesst alle anderen ein?<br />

a) Osmose<br />

b) Diffusion einer gelösten Substanz durch eine Membran<br />

c) erleichterte Diffusion<br />

d) passiver Transport<br />

e) Transport von Ionen entlang ihres elektrochemischen Gradienten<br />

d. passiver Transport. Passiver Transport fasst folgende Vorgänge zusammen: Diffusion (z.B.<br />

Austausch von O2 und CO2 in der Lunge), erleichterte Diffusion (mit Hilfe von<br />

Carriermolekülen z.B. Transport von Glucose in die Zelle), Osmose (z.B Austausch in den<br />

Kapillaren), Filtration (z.B Harnentstehung in den Nieren) und Ionentransporte entlang<br />

elektrischer Gradienten (z.B. Ruhepotential → Kaliumionenkanäle offen).<br />

16/55

5. Wir gehen von dem Modell für die Saccharoseaufnahme in Abb. 8.18 aus. Welche der<br />

folgenden Massnahmen hätte im Experiment eine stärkere Saccharoseaufnahme zur<br />

Folge?<br />

a) Senkung der Saccharosekonzentration ausserhalb der Zellen<br />

b) Senkung des pH-Werts ausserhalb der Zellen<br />

c) Senkung des pH-Werts im Cytoplasma<br />

d) Zusetzen eines Hemmstoffes, der die Regeneration von ATP verhindert<br />

e) Zusetzen einer Substanz, welche die Membran durchlässiger für Protonen macht<br />

b. Senkung des pH-Werts ausserhalb der Zellen. Das Membranprotein Saccharose-<br />

Wasserstoffionen-Cotransporter kann Saccharose nur gegen einen Konzentrationsgradienten<br />

transportieren, wenn das Saccharose-Moleküle zusammen mit einem Wasserstoffion auftritt.<br />

Ein tieferer extrazellulärer pH (mehr H + -Ionen) fördert somit den Saccharosetransport in die<br />

Zelle (Beispiel eines Symports).<br />

6. Warum haben Phospholipide in wässrigem Milieu das Bestreben, sich in einer<br />

Doppelschicht anzuordnen?<br />

Diese Struktur schützt die hydrophoben Schwänze der Phospholipide vor dem Wasser, während<br />

die hydrophilen Köpfe dem Wasser zugewandt sind (daher kommt der spezifische<br />

Membranaufbau).<br />

7. Die Kohlenhydrate, die an manche Proteine und Lipide der Plasmamembran gebunden<br />

sind, werden während der Fertigstellung der Membran im Golgi-Apparat angefügt. Die<br />

neue Membran bildet dann Transportvesikel, die an die Zelloberfläche wandern. Auf<br />

welcher Seite der Vesikelmembran finden sich die Kohlenhydrate?<br />

Sie liegen auf der Membraninnenseite des Transportvesikels, denn die Vesikel entstehen durch<br />

Einschnürung der Membran. Moleküle, die sich zuvor also auf der Aussenseite der Membran<br />

befanden, sind dann neu auf der Innenseite des Vesikels (siehe dazu S. 178 Abb. 8.19).<br />

8. Das Hormon Adrenalin kann eine Leberzelle veranlassen gespeichertes Glykogen zu<br />

hydrolysieren und Zucker auszuschütten. Das Hormon gelangt aber niemals ins<br />

Zellinnere. Erklären sie.<br />

Adrenalin (auch Epinephrin genannt) bindet an einen Rezeptor auf der Oberfläche der<br />

Leberzellen und aktiviert einen Signalübertragungsweg im Zellinneren, an dessen Ende die<br />

Freisetzung des Zuckers steht.<br />

9. Wie kann man mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik die Diffusion einer<br />

Substanz durch eine Membran erklären?<br />

Der zweite Hauptsatz besagt, dass bei der Reaktionsrichtung eine Tendenz zur<br />

Unordnung/Zufälligkeit (Entropie) besteht. Gleiche Konzentrationen einer Substanz auf beiden<br />

Seiten einer Membran sind eine zufälligere Verteilung als unterschiedliche Konzentrationen<br />

(dies würde einer willkürlichen Ordnung in zwei unterschiedliche „Gruppen“ entsprechen).<br />

Durch die Diffusion einer Substanz in einen anderen Bereich, in dem sie anfangs weniger<br />

konzentriert war, nimmt die Entropie zu, wie es nach dem zweiten Hauptsatz verlangt wird.<br />

10. Warum reicht es nicht aus, eine Lösung einfach als „hypotonisch“ zu bezeichnen?<br />

„Hypertonisch“ und „hypotonisch“ sind relative Begriffe (griech. hypo = unter, hyper = über).<br />

Eine Lösung, die hypertonisch zu Leitungswasser ist, kann zu Meerwasser hypotonisch sein.<br />

Man muss also immer angeben, womit man die Lösung vergleicht.<br />

17/55

Kapitel 12 – Der Zellzyklus<br />

1. Beschreibe den Ablauf eines Zellzyklus, nenne die wichtigsten Schritte vor, während und<br />

nach der Mitose. Nenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei tierischen und<br />

pflanzlichen Zellen.<br />

Anmerkung: Zur Vollständigkeit empfiehlt sich das Nachlesen des Zellzyklus im Campbell.<br />

Der Zellzyklus besteht häufig zu ungefähr 90% aus der Interphase (Wachstumsperiode),<br />

während die Mitosephase (M-Phase zusammengesetzt aus der Mitose und Cytokinese) nur den<br />

im Vergleich dazu relativ kurzen restlichen Zeitraum umfasst. Die Interphase lässt sich in drei<br />

Abschnitte einteilen:<br />

Interphase:<br />

G1-Phase: Zelle wächst durch Nährstoffaufnahme, Produktion von Proteinen und<br />

cytoplasmatischen Organellen (G kommt von „gap“, also Lücke/Abstand).<br />

S-Phase: Zelle wächst wie in der G1-Phase, zusätzlich werden aber die Chromosomen<br />

verdoppelt/kopiert (S steht für die Synthese der DNA).<br />

G2-Phase: Zelle wächst wie in den anderen zwei Phasen und schliesst schlussendlich die<br />

Vorbereitungen für die Zellteilung ab.<br />

Auf die Interphase folgt die Mitosephase (die Teilung der Zelle), die in der Regel zur<br />

vereinfachten Beschreibung in weitere fünf Phasen (bilden zusammen die Mitose) plus die<br />

Cytokinese unterteilt wird.<br />

Mitotische Phase:<br />

Prophase:<br />

Im Zellkern:<br />

− DNA in Form von Chromatinfasern windet sich spiralförmig auf und kondensieren (erst<br />

jetzt unter dem Lichtmikroskop als Chromosomen erkennbar)<br />

− Jedes verdoppelte Chromosom bildet dabei ein X (ein Paar verbundener<br />

Schwesterchromatiden, man spricht auch von 2-Chromatiden-Chromosome)<br />

− Nucleoli (Kernkörperchen) verschwinden<br />

Im Cytoplasma:<br />

− Mitosespindel bildet sich (besteht aus Mikrotubuli, die von den beiden Centrosomen<br />

ausgehen)<br />

− Centrosomen verschieben sich in entgegengesetzte Richtung auseinander (angetrieben durch<br />

die länger werdenden Pol-Mikrotubuli)<br />

Prometaphase:<br />

− Die Kernhülle zerfällt und die Spindelfasern (Mikrotubuli der Spindel) können nun mit den<br />

noch weiter kondensierten Chromosomen in Wechselwirkung treten<br />

− Die Mikrotubuli binden an die Kinetochoren – das sind spezielle Strukturen im<br />

Centromerbereich der Chromosomen, die als Ansatzstellen für die Spindelfasern dienen –<br />

und veranlassen die Chromosomen zu ruckartigen Bewegungen.<br />

− Die nicht an den Kinetochoren verankerten Mikrotubuli (sog. Pol-Mikrotubuli) agieren mit<br />

solchen vom gegenüberliegenden Zellpol<br />

18/55

Metaphase:<br />

− Die Centrosomen befinden sich nun an den Zellpolen<br />

− Chromosomen ordnen sich in der Äquatorialebene zur so genannten Metaphaseplatte an,<br />

sodass alle Centromere in einer Ebene liegen (geschieht mechanisch über Zug an den<br />

Kinetochoren)<br />

Anaphase:<br />

− Chromosomen trennen sich → es entstehen zwei identische 1-Chromatiden-Chromosomen,<br />

die durch Verkürzen des Kinetochor-Mikrotubulis zu den den Zellpolen gezogen werden.<br />

− Die Pol-Mikrotubuli werden hingegen gleichzeitig länger und drängen die Pole noch weiter<br />

auseinander.<br />

− Das Ende der Anaphase ist erreicht, sobald sich an jedem Zellpol der gleiche, vollständige<br />

Chromosomensatz befindet.<br />

Telophase:<br />

− Pol-Mikrotubuli verlängern sich weiter (Abstand zwischen Zellpolen wird noch grösser)<br />

− An den Zellpolen bilden sich aus den Fragmenten des ursprünglichen Zellkerns und anderen<br />

Teilen des Endomembransystems zwei neue Tochterzellkerne<br />

− Die Chromatinfasern der Chromosomen entspiralisieren sich<br />

− Der Spindelapparat bildet sich zurück, damit ist die Mitose (Zellkernteilung) abgeschlossen<br />

In der Regel hat mittlerweile auch die Cytokinese (Teilung des Cytoplasmas) bereits begonnen<br />

(oftmals in der späten Ana- oder Telophase), sodass kurz nach der Mitose die ursprüngliche<br />

Zelle in zwei Tochterzellen geteilt ist.<br />

Unterschiede:<br />

− Tiere besitzen 2 Centrosomen mit 2 Centriolen-Paaren. Die Mikrotubuli erstrecken sich<br />

kreisförmig von den Centrosomen aus, jedes Centrosom besteht dabei aus zwei Centriolen<br />

− Pflanzen hingegen haben 2 Centrosomen jedoch keine Centriolen<br />

− Die Teilung der Zelle erfolgt bei Tieren durch die Bildung einer Furche (sog.<br />

Teilungsfurche: Ring aus Mikrofilamenten). Dies geschieht durch Kontraktionen dieses<br />

Mikrofilamentringes (Wechselwirkung von Actin und Myosin) → Teilung durch<br />

Abschnüren<br />

− Pflanzen transportieren Zellwandmaterial in Vesikeln vom Golgi-Apparat zur<br />

Äquatorialebene, die dann zusammen die Zellplatte bilden. Die Zellplatte wächst mit<br />

fortschreitendem Einbau von Zellwandmaterial bis sie sich an der Aussengrenze der Zelle<br />

mit der Plasmamebran verbindet → Zellmembran und Zellwand entstehen<br />

2. Welche experimentellen Befunde sprechen für ein Zell-Zyklus-Kontrollsystem?<br />

Anfang der siebziger Jahre legten verschiedene Experimente die Vermutungen nahe, dass der<br />

Zell-Zyklus von spezifischen chemischen Signalen vorangetrieben wird. Eines der ersten<br />

Indizien dafür lieferten Experimente mit kultivierten Säugetierzellen. Man fusionierte dabei<br />

zwei Zellen, die sich in unterschiedlichen Phasen des Zellzyklus befanden und erhielt so eine<br />

einzelne Zelle mit zwei Zellkernen. Befand sich eine der Ausgangszellen in der S-, die andere<br />

aber in der G1-Phase, trat der G1-Zellkern sofort in die S-Phase über, als wäre er durch<br />

Substanzen aus dem Cytoplasma der anderen Zelle dazu angeregt worden. Auch wenn eine<br />

Zelle in der M-Phase mit einer anderen Zelle in irgendeinem der Interphase-Stadium<br />

verschmolzen wurde, begann der Zellkern der Interphase sofort mit der Mitose (falls sich die<br />

zweite Zelle in der G1-Phase befindet, d.h. die Chromosomen wurden noch nicht verdoppelt,<br />

entstehen 1-Chromatiden-Chromosomen).<br />

19/55

3. G1, G2, G0, S, M: Nenne Unterschiede und Bedeutung dieser Begriffe für den Ablauf des<br />

Zellzyklus.<br />

G1: Wichtigster Kontrollpunkt, auch als Restriktionspunkt bei Säugetieren bezeichnet. Erhält<br />

die Zelle an diesem Punkt ein Auslösesignal durchläuft sie normalerweise den ganzen<br />

Zellzyklus und teilt sich. Fehlt ein solches Signal verlässt die Zelle den Zellzyklus und tritt in<br />

die G0-Phase. Während dieser Phase wächst die Zelle und bereitet sich auf die S-Phase vor.<br />

S: Wachstum und Verdoppelung der DNA, sehr wichtig (ohne S-Phase hätten die Tochterzellen<br />

nur die Hälfte der Chromosomen nach der Mitose). Fehler in dieser Phase sind fatal!<br />

G2: Kontrollpunkt, Verhindert Mitose im Falle eines Fehlers (z.B. wenn S-Phase nicht<br />

funktioniert hat). Die Zelle wächst und schliesst die Vorbereitungen für die Zellteilung ab.<br />

G0: Wenn die Zelle kein „grünes Licht“ vom G1-Kontrollpunkt erhalten hat, endet hier der<br />

Zyklus und wechselt in den sich nicht teilenden Zustand. Die meisten Zellen des<br />

menschlichen Körpers befinden sich in dieser Phase (stark spezialisierte Nerven- und<br />

Muskelzellen teilen sich nie), einige Zellen können jedoch durch bestimmte äussere Reize in<br />

den Zellzyklus zurückkehren → Leber kann sich repariert, indem nach einer Verletzung<br />

Wachstumsfaktoren ausgeschüttet werden.<br />

M: Teilung der Chromosomen und des Zellkerns, Kontrollpunkt: Die Trennung der<br />

Chromatiden in der Anaphase wird so lange unterbunden, bis alle Kinetochore mit<br />

Spindelfasern verbunden sind und alle Chromosomen in der Metaphaseplatte angeordnet sind<br />

→ versichert, dass bei der Mitose jede Tochterzelle den gleichen Zellkerninhalt aufweist.<br />

4. Was sind Wachstumsfaktoren (Growth factors) und welche physiologische Bedeutung<br />

haben sie?<br />

Die meisten Säugetierzellen teilen sich nur, wenn das Nährmedium Wachstumsfaktoren<br />

enthält. Wachstumsfaktoren sind demnach allgemein gesagt Proteine, die von bestimmten<br />

Zellen im Organismus abgegeben werden und andere Zellen zur Teilung anregen. Im Falle des<br />

Zellzyklus sind sie externe Signale, die helfen den Zellzyklus zu regulieren.<br />

Ein typisches Beispiel für einen Wachstumsfaktor sind Platelet-derived growth factors (PDGF).<br />

Sie werden von Blutplättchen produziert und sind verantwortlich für die Teilung von<br />

Fibroblasten (Bindegewebszellen). Dies spielt eine wichtige Rolle beim Wundverschluss. Nach<br />

einer Verletzung geben nämlich Blutplättchen PDGF ab und regen so die Fibroblasten zur<br />

Vermehrung an, welche wiederum zur Wundheilung bei tragen.<br />

Wachstumsfaktoren verhelfen zu einer dichteabhängigen Hemmung, d.h. in einer zu dichten<br />

Kultur stellen Zellen ihre Vermehrung ein, weil nicht genügend Nährstoffe und<br />

Wachstumsfaktoren vorhanden sind (siehe S. 267 Abb. 12.16).<br />

5. Wodurch unterscheiden sich Krebszellen von normalen Zellen?<br />

− Krebszellen sind nicht an das Kontrollsystem des Zellzyklus gebunden.<br />

− Kennen keine dichteabhängige Hemmung, sprich sie hören nicht auf sich zu teilen, wenn<br />

nicht mehr genügend Wachstumsfaktoren vorhanden sind und bilden somit anstelle der<br />

Einzelzellschichten dicke Klumpen. Die Ursache dafür ist, dass Krebszellen selber<br />

Wachstumsfaktoren herstellen können oder diese gar nicht brauchen.<br />

− Normale Zellen teilen sich nur wenn sie an einer Unterlage angeheftet sind (z.B.<br />

extrazelluläre Matrix). Bei Krebszellen ist diese Teilungseinschränkung nicht vorhanden.<br />

20/55

− Falls sie ihre Teilung überhaupt einmal einstellen, geschieht dies an zufällig ausgewählten<br />

Stellen im Zellzyklus und nicht an den normalen Kontrollpunkten → Krebszellen teilen<br />

sich viel öfters und somit schneller als andere Zellen.<br />

− Können sich unendlich oft teilen solange genügend Nährstoffe vorhanden sind. Normale<br />

Zellen altern und sterben nach 20-50 Teilungen, Krebszellen werden darum auch als<br />

potenziell unsterblich oder immortalisiert bezeichnet.<br />

− Besitzen häufig eine abnormale Chromosomenzahl, ihr Stoffwechsel ist aus dem<br />

Gleichgewicht und sie erfüllen ihre nützliche Funktion nicht mehr.<br />

− Durch Zelloberflächenveränderung verlieren sie den Kontakt zu Nachbarzellen → wandern<br />

in benachbartes Gewebe.<br />

− Können Metastasen (weit entfernte Ableger vom Tumor) bilden indem sie sich über die<br />

Lymph- und Blutgefässe verteilen.<br />

Das Problem beginnt, indem eine Zelle die Transformation (Vorgang bei dem eine normale<br />

Zelle zur Krebszelle wird) durchmacht. Erkennt das Immunsystem die transformierte Zelle nicht<br />

als gefährlich (was im Normalfall passiert) kann sie sich unter Umständen vermehren und<br />

einen Tumor bilden (Masse abnormaler Zellen in gesundem Gewebe). Bleibt der Tumor wo er<br />

ist spricht man von einem gutartigen Tumor, der meist keine gesundheitlichen Probleme bereitet<br />

und sich chirurgisch vollständig entfernen lässt. Bösartige Tumore befallen dagegen andere<br />

Zellen und beeinträchtigen so die dazugehörigen Organe → Krebs.<br />

Quiz Fragen 12 (S. 270)<br />

1. Der Anstieg der Enzymaktivität von Proteinkinasen im Laufe des Zellzyklus ist<br />

zurückzuführen auf<br />

a) Synthese von Kinasen an den Ribosomen.<br />

b) Aktivierung inaktiver Kinasen durch Bindung an Cyclin.<br />

c) Umwandlung des inaktiven Cyclins in eine aktive Kinase durch Phosphorylierung.<br />

d) Spaltung der inaktiven Kinasemoleküle durch Proteasen im Cytoplasma.<br />

e) Rückgang der Konzentration äusserer Wachstumsfaktoren auf einen Wert unterhalb der<br />

Hemmschwelle.<br />

b. Aktivierung inaktiver Kinasen durch Bindung an Cyclin. Normalerweise liegen die<br />

Proteinkinasen in einer wachsenden Zelle in gleich bleibender Konzentration vor, sie sind<br />

jedoch die meiste Zeit inaktiv. Durch Binden an Cyclin werden die Kinasen aktiviert, die<br />

Cyclinkonzentration ist jedoch relativ grossen Schwankungen unterworfen, d.h. umso mehr<br />

Cyclin vorhanden ist desto höher ist auch die Enzymaktivität.<br />

2. Sie sehen im Mikroskop, wie sich in der Mitte einer Zelle eine Zellplatte bildet; gleichzeitig<br />

entstehen an den Polen der Zelle neue Zellkerne. Bei dieser Zelle handelt es sich<br />

vermutlich um<br />

a) eine Tierzelle während der Cytokinese.<br />

b) eine Pflanzenzelle während der Cytokinese.<br />

c) eine Tierzelle in der S-Phase des Zellzyklus.<br />

d) einen Bakterienzelle während der Teilung.<br />

e) eine Pflanzenzelle in der Metaphase.<br />

b. eine Pflanzenzelle während der Cytokinese. Nur Pflanzen teilen ihre Zelle mit Hilfe der<br />

Zellplatte (Ausbildung während der Cytokinese) von den neuen Zellkerne kann man auf das<br />

Ende der Telophase und somit auf den Beginn der Cytokinese schliessen.<br />

21/55

3. Vinblastin ist ein Wirkstoff, der häufig in der Chemotherapie von Krebserkrankungen<br />

eingesetzt wird. Es stört den Aufbau der Mikrotubuli; seine Wirkung liegt also daran, dass<br />

a) die Bildung der Mitosespindel verhindert wird.<br />

b) die Phosphorylierung von regulatorischen Proteinen verhindert wird.<br />

c) die Cyclinproduktion unterdrückt wird.<br />

d) Myosin denaturiert wird, sodass die Teilungsfurche sich nicht ausbilden kann.<br />

e) die DNA-Synthese gehemmt wird.<br />

a. die Bildung der Mitosespindel verhindert wird. Die Spindelfasern der Mitosespindel setzen<br />

sich aus Mikrotubuli zusammen → ohne Spindelapparat ist keine Zellteilung möglich.<br />

4. In einem Gewebe, in dem viele Mitosen ablaufen, enthält eine bestimmte Zelle nur halb so<br />

viel DNA wie einige andere Zellen. Die fragliche Zelle befindet sich wahrscheinlich in der<br />

a) G1-Phase<br />

b) G2-Phase<br />

c) Prophase<br />

d) Metaphase<br />

e) Anaphase<br />

a. G1-Phase. In der G1-Phase wurde die DNA noch nicht verdoppelt. Dies geschieht erst in der<br />

nachfolgenden S-Phase und die doppelte Ausführung der DNA hält danach an bis die<br />

Cytokinese abgeschlossen ist (worauf wieder die G1-Phase oder G0-Phase eintritt).<br />

5. Ein Unterschied zwischen einer Krebszelle und einer normalen Zelle besteht darin, dass<br />

a) die Krebszelle keine DNA synthetisieren kann.<br />

b) der Zellzyklus der Krebszelle in der S-Phase verharrt.<br />

c) Krebszellen sich auch dann weiterhin teilen, wenn sie dicht bei dicht liegen.<br />

d) Krebszellen nicht richtig funktionieren, weil sie der dichteabhängigen Hemmung unterliegen.<br />

e) Krebszellen sich ständig in der M-Phase des Zellzyklus befinden.<br />

c. Krebszellen sich auch dann weiterhin teilen, wenn sie dicht bei dicht liegen. Krebszellen<br />

unterliegen nämlich nicht der dichteabhängigen Hemmung.<br />

6. Die Abnahme der MPF-Menge am Ende der Mitose wird verursacht durch<br />

a) den Abbau der Proteinkinase (Cdk).<br />

b) den Rückgang der Cyclinsynthese.<br />

c) die enzymatische Zerstörung von Cyclin.<br />

d) die DNA-Synthese.<br />

e) die Zunahme des Zellvolumens im Verhältnis zum Genom.<br />

c. die enzymatische Zerstörung von Cyclin. Der Mitose-Promotor-Faktor, kurz MPF, trägt<br />

während der M-Phase zu seiner eigenen Inaktivierung bei, indem er einen Prozess in Gang setzt,<br />

der zur Zerstörung des Cyclins führt.<br />

22/55

7. Eine rote Blutzelle hat eine Lebensdauer von 120 Tagen. Ein Erwachsener besitzt fünf<br />

Liter Blut, und jeder Kubikmillimeter davon enthält 5 Millionen rote Blutzellen. Wie viele<br />

neue Zellen müssen in jeder Sekunde produziert werden, damit die gesamte Population<br />

ersetzt werden kann?<br />

a) 30'000<br />

b) 2'400<br />

c) 2'400'000<br />

d) 18'000<br />

e) 30'000'000<br />

c. 2'400'000. 1 Liter entspricht einem Kubikdezimeter (1dm 3 ), umgerechnet auf Kubikmilimeter<br />

ergibt dies → 1dm 3 = 100mm · 100mm · 10 mm = 1'000'000mm 3 .<br />

Jetzt besitzt ein Erwachsener jedoch nicht 1 Liter sondern 5 Liter Blut, wobei jeder<br />

Kubikmilimeter 5 Mio. Blutzellen enthält:<br />

5l · 5'000'000 Blutzellen · 1000000mm 3 = 25'000'000'000'000 Blutzellen.<br />

Innerhalb der 120 Tage Lebensdauer muss der Körper diese riesige Anzahl an Blutzellen<br />

ersetzen, er hat also 120d · 24h · 60min · 60s = 10'368'000 Sekunden Zeit dafür. Pro Sekunde<br />

ergibt das eine Produktion von etwas mehr als 2'400'000 Blutzellen.<br />

8. Die Struktur bei Pflanzenzellen, die in ihrer Funktion der Teilungsfurche der Tierzelle<br />

entspricht, ist<br />

a) das Chromosom<br />

b) die Zellplatte<br />

c) der Zellkern<br />

d) das Centrosom<br />

e) der Spindelapparat<br />

b. die Zellplatte<br />

9. Bei manchen Lebewesen läuft die Mitose ohne nachgeschaltete Cytokinese ab. Dies führt<br />

zu<br />

a) Zellen mit mehreren Zellkernen.<br />

b) ungewöhnlich kleinen Zellen.<br />

c) Zellen ohne Zellkerne.<br />

d) Zerstörung der Chromosomen.<br />

e) Zellzyklen ohne S-Phase.<br />

a. Zellen mit mehreren Zellkernen. Die Cytokinese ist die Teilung des Cytoplasmas, sodass zwei<br />

Tochterzellen mit gleicher Ausstattung entstehen.<br />

10. Welcher der folgenden Vorgänge läuft in der Mitose nicht ab?<br />

a) Verpackung der Chromosomen<br />

b) Replikation der DNA<br />

c) Trennung der Schwesterchromatiden<br />

d) Ausbildung der Spindel<br />

e) Trennung der Centrosomen<br />

b. Replikation der DNA. Diese findet in der S-Phase der Interphase statt, erst nach der<br />

Interphase folgt die Mitose während der M-Phase.<br />

23/55

11. Die lichtmikroskopische Aufnahme zeigt Zellen an der Spitze einer Zwiebelwurzel, die<br />

sich gerade teilen. Bezeichnen sie jeweils eine Zelle, die sich in den folgenden Stadien<br />

befindet: Interphase, Prophase, Metaphase, Anaphase. Beschreiben sie die wichtigsten<br />

Ereignisse, die sich in jeder dieser Phasen abspielen.<br />

Siehe Seite 18 für den Ablauf der einzelnen Phasen.<br />

Kapitel 13 – Meiose und sexuelle Entwicklungszyklen<br />

1. Beschreibe die Lebenszyklen eines Haplonten, Diplonten, Haplodiplonten (alternativer<br />

Generationswechsel).<br />

Der Wechsel zwischen Meiose und Befruchtung findet bei allen sich sexuell fortpflanzenden<br />

Organismen statt, er unterscheidet sich aber im Zeitablauf der Ereignisse von Art zu Art.<br />

Anmerkung: Fortpflanzung Meiose 2n → 1n (kann nicht bei 1n stattfinden), Mitose 1n → 1n<br />

Entwicklungszyklus eines Diplonten:<br />

Dieser Zyklus ist für Menschen, die meisten Tiere und auch für manche niedere Pflanzen und<br />

Protisten charakteristisch.<br />

Bei Diplonten sind die Gameten die einzigen<br />

haploiden Zellen. Die Meiose findet während der<br />

Bildung der Gameten statt (genauer gesagt führt sie<br />

zur Bildung der Gameten), die sich dann bis<br />

Befruchtung nicht mehr teilen. Die nach der<br />

Befruchtung entstandene diploide Zygote teilt sich<br />

mitotisch und entwickelt sich zu einem vielzelligen<br />

diploiden Organismus (Diplont).<br />

24/55

Entwicklungszyklus eines Haplonten:<br />

Für viele Pilze, niedrigere Pflanzen sowie einige tierähnliche Protisten (z.B. Malariaerreger<br />

Plasmodium) ist der haplontische Entwicklungszyklus charakteristisch.<br />

Nach der Fusion der Gameten (Befruchtung) bildet<br />

sich eine diploide Zygote und es findet sofort eine<br />

Meiose statt. Dies führt zu haploide Zellen, die sich<br />

mitotisch teilen und einen vielzelligen haploiden<br />

Organismus bilden oder als haploide Einzeller leben<br />

(Haplonten). Dieser Haplont bildet seine Gameten<br />

durch Mitose und nicht etwa durch Meiose (!). Die<br />

Zygote ist somit das einzige diploide Stadium beim<br />

Haplonten.<br />

Die Entwicklungszyklen der Diplonten und der Haplonten nennt man einfache<br />

Generationsfolgen. Viele Pflanzenarten durchlaufen jedoch einen dritten Typen von<br />

Entwicklungszyklus, der als Generationswechsel oder genauer als diplohaploider<br />

Generationswechsel bezeichnet wird.<br />

Entwicklungszyklus eines Haplodiplonten:<br />

In diesem Entwicklungszyklus gibt es sowohl diploide als auch haploide vielzellige Stadien.<br />

Das diploide vielzellige Stadium nennt man Sporophyt (2n).<br />

Im Sporophyt entstehen durch Meiose haploide<br />

Zellen, die Sporen. Im Gegensatz zu Gameten<br />

entwickelt sich eine Spore zu einem vielzelligen<br />

Individuum ohne dass sie vorher mit einer anderen<br />

Zelle fusioniert. Die Spore teilt sich mitotisch und<br />

bildet ein vielzelliges haploides Stadium, den<br />

Gametophyten (n).<br />

Im Gametophyten entstehen durch Mitose Gameten.<br />

Das Ergebnis der Befruchtung ist eine diploide<br />

Zygote, die sich dann durch Mitosen zum<br />

Sporophyten der nächsten Generation entwickelt.<br />

Bei diesem Zyklus geht der Sporophyt aus dem<br />

Gametophyt und der Gametophyt aus dem<br />

Sporophyten hervor → der Organismus ist ein<br />

Haplodiplont.<br />

Sporophyt 2n → Meiose → Sporen 1n → Mitose → Gametophyt 1n → Mitose → Gameten 1n<br />

→ Befruchtung → Zygote 2n → Mitose → Sporophyt 2n<br />

2. Karyotyp, homologe Chromosomen, Autosomen, Sexchromosomen: Definiere diese<br />

Begriffe und grenze sie gegeneinander ab.<br />

Karyotyp: Jede menschliche, somatische Zelle (das sind alle Zellen ausser Spermien und Eier)<br />

besitzt 46 Chromosomen. Diese Chromosomen unterscheiden sich anhand ihrer Grösse und der<br />

25/55

Lage ihrer Centromere. Nach Behandlung mit bestimmten Farbstoffen zeigt jedes Chromosom<br />

ein typisches Bandenmuster. Nun liegen die menschlichen Chromosomen paarweise vor. Ordnet<br />

man sie also nach Grösse und Gestalt zu Paaren an, bekommt man eine Darstellung, die<br />

Karyotyp genannt wird.<br />

Homologe Chromosomen: Chromosomen, die ein Paar bilden - also dieselbe Länge, dieselbe<br />

Centromerposition und dasselbe Bandenmuster besitzen - nennt man homologe Chromosomen.<br />

Diese zwei Chromosomen eines Paares tragen Gene für dieselben Erbmerkmale (z.B. das Gen<br />

für die Augenfarbe liegt auf beiden Chromosomen am gleichen Ort, eines vererbt durch den<br />

Vater, das andere durch die Mutter).<br />

Autosomen: Bezeichnet alle Chromosomen ausser die Geschlechtschromosomen X und Y.<br />