Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007

Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007

Max-Planck-Institut für Astronomie - Jahresbericht 2007

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

52 II. Highlights<br />

Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen<br />

– vier neue Zwerggalaxien<br />

Tatsächlich wurden in den SDSS-Daten schon in den Jahren<br />

2005 und 2006 gleich vier neue Zwerggalaxien entdeckt.<br />

Sie wurden, wie allgemein üblich, nach den Sternbil<br />

dern benannt, in denen sie sich befinden. Dies wa ren:<br />

Ursa Major I und II, Canes Venatici und Bootes. Einem<br />

internationalen Astronomenteam unter der Leitung<br />

des MPIA und der Universität Cambridge gelang es im<br />

Berichtsjahr, vier weitere Zwerggalaxien auf zu spü ren.<br />

Ein weiteres lichtschwaches Objekt kam hinzu, bei dem<br />

es sich aber sehr wahrscheinlich um einen Ku gel sternhau<br />

fen handelt.<br />

Im Rahmen des SDSS wurde ein etwa 8000 Quadratgrad<br />

großes Gebiet um den galaktischen Nordpol (entsprechend<br />

etwa einem Fünftel der gesamten Himmelssphäre)<br />

durch fünf photometrische Filterbereiche hindurch aufgenommen.<br />

Die bislang entdeckten Zwerggalaxien sind<br />

auf diesen Aufnahmen nicht mit bloßem Auge erkennbar,<br />

vielmehr kommen sie erst bei systematischem, computergestütztem<br />

Suchen nach Überdichten von Sternen<br />

innerhalb bestimmter Helligkeits- und Farbbereiche zum<br />

Vorschein.<br />

Ein wichtiges Kriterium bei der Suche nach Zwerg gala<br />

xien und der späteren Interpretation der Daten ist auch<br />

die Reichweite des SDSS. Helle Sterne auf dem Rote-<br />

Riesen-Ast lassen sich bis in Entfernungen von drei<br />

Millionen Lichtjahren nachweisen, während sehr kleine<br />

Sternsysteme, die kaum Rote Riesen enthalten, lediglich<br />

bis in einer Million Lichtjahren Entfernung nachweisbar<br />

sind. Damit reicht der SDSS weiter als jede andere<br />

Durchmusterung zuvor.<br />

Unter diesen Randbedingungen entwickelten Sergej<br />

Koposov, Hans-Walter Rix und Eric Bell vom MPIA und<br />

Kollegen ein Programm, um Zwerggalaxien nachzuweisen.<br />

Ein solches Programm funktioniert wie folgt: Man<br />

sucht innerhalb eines Himmelsareals nach Sternen mit<br />

ausgewählten Farben und Helligkeiten und vergleicht<br />

diese mit erwarteten Werten <strong>für</strong> Hintergrundsterne. Ein<br />

bewährtes Verfahren bei der Suche nach Überdichten<br />

von Sternen oder nach anderen Abweichungen von Mittel<br />

wer ten innerhalb eines bestimmten Gebietes ist die<br />

Anwendung eines räumlichen Filters. Dabei werden<br />

<strong>für</strong> alle Datenpunkte innerhalb eines bestimmten Winkel<br />

be reich am Himmel (in unserem Fall die Farben<br />

und Helligkeiten der Sterne) Mittelwerte bestimmt. Im<br />

Vergleich mit diesen Mittelwerten machen sich Ab weichungen<br />

wie etwa die gesuchten Überdichten auf der gewählten<br />

Winkelskala des Filters (Englisch: kernel) bemerkbar.<br />

Um die Effizienz des Programms zu testen wurden<br />

in die SDSS-Daten die Werte <strong>für</strong> »künstliche« Zwergga<br />

laxien und Kugelsternhaufen eingefügt. Damit ließ<br />

sich, die Nachweisgrenze des Suchprogramms <strong>für</strong> sieben<br />

Entfernungsbereiche von 26 000 bis 3.2 Millionen<br />

<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

–0.2<br />

–0.4<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

–0.2<br />

–0.4<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

–0.2<br />

–0.4<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

–0.2<br />

–0.4<br />

0.4<br />

0.2<br />

0<br />

–0.2<br />

–0.4<br />

0.4<br />

0.2 0 –0.2 –0.4 0.4<br />

<br />

0.2 0 –0.2 –0.4<br />

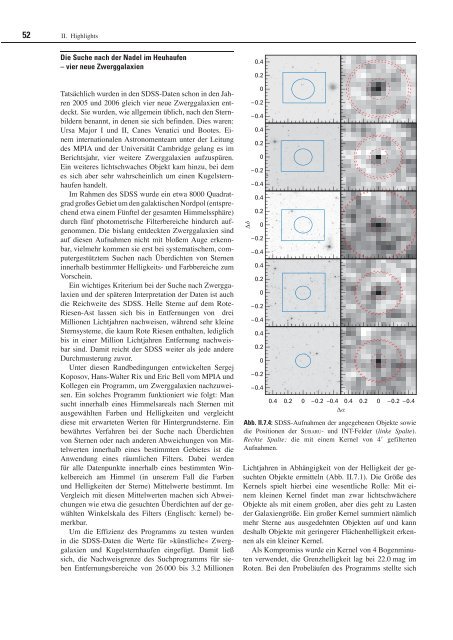

Abb. II.7.4: SDSS-Aufnahmen der angegebenen Objekte sowie<br />

die Positionen der SU B A R U- und INT-Felder (linke Spalte).<br />

Rechte Spalte: die mit einem Kernel von 4 gefilterten<br />

Aufnahmen.<br />

Licht jahren in Abhängigkeit von der Helligkeit der gesuchten<br />

Objekte ermitteln (Abb. II.7.1). Die Größe des<br />

Kernels spielt hierbei eine wesentliche Rolle: Mit einem<br />

kleinen Kernel findet man zwar lichtschwächere<br />

Ob jekte als mit einem großen, aber dies geht zu Lasten<br />

der Galaxiengröße. Ein großer Kernel summiert nämlich<br />

mehr Sterne aus ausgedehnten Objekten auf und kann<br />

des halb Objekte mit geringerer Flächenhelligkeit erkennen<br />

als ein kleiner Kernel.<br />

Als Kompromiss wurde ein Kernel von 4 Bogenminuten<br />

verwendet, die Grenzhelligkeit lag bei 22.0 mag im<br />

Roten. Bei den Probeläufen des Programms stellte sich