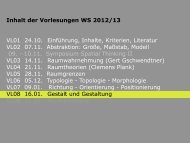

Vorlesung Raumgestaltung | Prof. G. Seifert WS 2011/12 #06

Vorlesung Raumgestaltung | Prof. G. Seifert WS 2011/12 #06

Vorlesung Raumgestaltung | Prof. G. Seifert WS 2011/12 #06

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

aum<br />

körper<br />

wahrnehmung<br />

<strong>Vorlesung</strong> <strong>Raumgestaltung</strong> | <strong>Prof</strong>. G. <strong>Seifert</strong> <strong>WS</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> <strong>#06</strong><br />

Es gibt eine enge Beziehung zwischen unserem Körper und dem umgebenden Raum.<br />

Der Körper ist das Instrument mit dem wir den Raum wahrnehmen, unsere Sinne liefern die Informationen, mit denen wir uns ein Bild von der Außenwelt machen.<br />

Wolfgang Meisenheimer z.B. benutzt dafür den Begriff „Körperschema“.<br />

Dabei sind wir im wahrsten Sinn des Wortes subjektiv, denn wir betrachten die Dinge aus unserem eigenen Innen heraus.

Literaturhinweis:<br />

Wolfgang Meisenheimer:<br />

Das Denken des Leibes und<br />

der architektonische<br />

Raum, 2000<br />

(mit Kurzbeschreibung<br />

theoretischer Ansätze<br />

und Positionen in Bezug auf<br />

Körper und Raum)<br />

Die gestischen Wirkungen der Architektur<br />

Gebaute Dinge. Architektonischer Raum.<br />

Körper. Leib. Körperschema.<br />

Wahrnehmung. Gefühl. Erkenntnis.<br />

Ausdruck. Geste. Gebärde.<br />

Architektonische Orte. Gebaute Atmosphären.<br />

Meisenheimer beschreibt die vielfältigen Verbindungen, die zwischen Körper und Raum bestehen<br />

er sagt, dass Raumwahrnehmung primär über Korrespondenzen von Leib und Architektur erfolgt,<br />

dass der Körper das Angebot des Raums sozusagen noch vor der bewussten Erkenntnis realisiert<br />

über das Gestische, die Setzung, die Grenzziehung, das Erzeugen von Spannung und Atmosphären<br />

über Erwartungshaltungen und deren Erfüllung<br />

Die Korrespondenzen von Leib und Architektur<br />

Urphänomene<br />

Die Geste der Aufrichtung. Die Errichtung der Vertikalen.<br />

Die Geste hier! und dort! Das Setzen der Orte.<br />

Das Trennen von innen und außen. Grenzen ziehen.<br />

Die Gesten für Enge und Weite. Spannung erzeugen.<br />

Phänomenologische Skizzen<br />

Leib und Architektur<br />

Die Konstruktion von Atmosphären. Körpertechniken.<br />

Staunen und Stutzen. Angemessene Abstände.<br />

Schwellen. Pulsation. Schwingung. Rhythmus.<br />

Die pathetische Aufrichtung. Ausblicke. Durchblicke.<br />

Die suggestive Mitte. Die Schräge. Landschaften im Innenraum.<br />

Bilder der menschlichen Gestalt. Organische Architektur.<br />

Der kontrollierte Leib. Arbeitsräume. Mein Zimmer. Idyll.<br />

Technische Adapter. Cyberspace.<br />

Neue Empfindlichkeit. Experimentelle Plastik.<br />

Sinnenstäuschungen. Das Fremde. Das Verdorbene. Der Ekel.<br />

Zapping-Landschaften. Rausch. Ekstase. Phobien.<br />

Die wechselnde Disposition des Leibes.<br />

Ein interessanter Teil des Buches ist die sehr kurze Beschreibung der bekannten theoretischen Positionen allerdings nur in Bezug auf sein Thema Körper und Raum.

Wahrnehmung und Gestalt<br />

Gestalt in der Psychologie<br />

Allgemeine Gestaltprinzipien<br />

Figur und Grund<br />

Spezielle Gestaltgesetze<br />

Architektonische Gestalten<br />

was wir primär wahrnehmen sind Figuren und Gestalten<br />

Andere Wahrnehmungssinne wie Taktilität, Geruch, Akustik, bis hin zu differenzierten atmosphärischen Qualitäten kommen erst später ins Spiel<br />

obwohl sie entwicklungsgeschichtlich älter sind und bei der Entwicklung des Kleinkinds zuerst durchlaufen werden<br />

(siehe auch Jean Piaget und die Gestaltpsychologie)

„Dalmatiner“<br />

Gestalten sind tragende Ordnungen, die ein Leitmotiv für die Wahrnehmung bilden.<br />

Gestaltphänomene sind auch in der Psychologie und Philosophie erforscht worden<br />

wenn man versucht Information aus dem Bild herauszulesen<br />

ist man auf bestimmte Wahrnehmungen, wie: Form, Figur, Wiedererkennbarkeit, etc.<br />

angewiesen

Rubin‘sche Vase<br />

Zunächst einige Beispiele aus der Wahrnehmungspsychologie:<br />

Typisches Figur-Grund-Phänomen, Kipp-Effekt

Würfel-Kippfigur<br />

je nachdem welche Vordergrundebene man „sieht“<br />

M.C. Escher, holländischer Grafiker (1898-1972)<br />

optische Täuschung durch 2d versus 3d<br />

Das Verhältnis von Bild und Raum wird herausgefordert

Würfel, vom Auge ergänzt<br />

Das wahrgenommene ist mehr als die Summe seiner Teile<br />

Die Psychologie geht davon aus dass Gestalten ursprüngliche Phänomene sind, die sich nicht ganz exakt erklären lassen

gestalt<br />

psychologie<br />

Die Gestaltpsychologie entwickelte sich in den 1920er Jahren zu einer eigenständigen Theorie und beeinflusste die<br />

Forschung in verwandten Disziplinen wie auch Kunst und Design.<br />

Die Gestaltpsychologie widmet sich dem Bereich der menschlichen Wahrnehmung.<br />

Sie untersucht die zugrunde liegenden kognitiven Mechanismen, die es uns erst ermöglichen, Phänomene wahrzunehmen<br />

und einzuordnen.

Christian von Ehrenfels, österr. Philosoph (1856-1932)<br />

Christian von Ehrenfels<br />

(1856-1932)<br />

Die Gestaltpsychologie leitet sich aus der Arbeit des Philosophen Christian v. Ehrenfels um 1890 her, der die Wahrnehmungsqualitäten zunächst im Sehraum und im Hörraum untersuchte.<br />

Seine Erkenntnis war, dass die Wahrnehmung Qualitäten enthalte, die sich aus einfachen Sinnesqualitäten und deren Anordnung ergeben.<br />

Die Gestaltpsychologie geht der Frage nach, warum wir etwas als eine Einheit – eine Gestalt – wahrnehmen und anderes<br />

nicht.

Hörraum<br />

„So sei die Melodie eine solche Gestaltqualität, denn die Töne als Elemente der Melodie könnten durch Töne anderer Instrumente ersetzt werden, und es wäre dennoch dieselbe Melodie, wenn nur die<br />

Anordnungsbeziehung zwischen den Tönen erhalten bleibt.“ (Zitat Ehrenfels)<br />

Das nannte er "zeitliche Gestalten" im Unterschied zu "unzeitlichen Gestalten“, das betrifft z.B. die Architektur

Palladio Il Redentore, Venedig, 1592<br />

“Unzeitliche Gestalten”<br />

wie das "Bild" einer Fassade, die "Figur" eines Grundrisses, die "Silhouette" oder die "Plastik" der Baumassen etc.

Silhouet<br />

te

Grundriss”figuren”<br />

Einprägsame formelhafte Gliederung

Stadtsilhouetten (die eigentlich aus voneinander getrennten Einheiten bestehen)<br />

Ehrenfels definiert Gestalten als Bewußtseinsqualitäten eigener Art:<br />

"Unter Gestalt-Qualitäten verstehen wir solche Vorstellungsinhalte, welche an das Vorhandensein von Vorstellungskomplexen im Bewusstsein gebunden sind,<br />

die ihrerseits aus voneinander trennbaren (d.h. ohne einander vorstellbaren) Elementen bestehen.“<br />

Mit anderen Worten: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Und trotzdem:<br />

wie eine Stadt aussieht ist das eine - wie sie funktioniert das andere<br />

Lucius Burckhard<br />

beschreibt 1975 in seinem bekannten Buch: Design ist unsichtbar<br />

wie eine Stadt eigentlich erst mittels ihrer „unsichtbaren“ Systeme funktioniert<br />

wie Infrastruktur: Verkehr, Versorgung

Lucius Burckhard<br />

beschreibt 1975 in seinem bekannten Buch: Design ist unsichtbar<br />

wie eine Stadt eigentlich erst mittels ihrer „unsichtbaren“ Systeme funktioniert<br />

wie Infrastruktur: Verkehr, Versorgung

wie eine Stadt eigentlich erst mittels ihrer „unsichtbaren“ Systeme funktioniert<br />

wie Infrastruktur: Verkehr, Versorgung

Guy Debord, Situationist (1931-1994), Plan von Paris<br />

Guy Debord, Situationist (1931-1994), Plan von Paris<br />

Wenn Burkhard über die Gesamtheit der Systeme spricht, so geht es bei Debord um Teilsysteme, um Fragmente<br />

weil der Mensch nicht in der Lage ist, alles auf einmal zu erfassen und in einer Gesamtschau wahrzunehmen<br />

Debord spricht hauptsächlich darüber, wie sich Stadt-(Raum-)Wahrnehmung aus Situationen ergibt.<br />

Daher ist die Wahrnehmung eines komplexen Gefüges wie einer Stadt zwangsläufig fragmentarisch und erfolgt nach ganz anderen Prioritäten

Gegenmodell: das Panoptikum, die barocke Stadt mit zentralem Blickpunkt<br />

Als Einheit geplant

Beschreibt die 3 Stufen der<br />

Wahrnehmung<br />

form<br />

figur<br />

gestalt

Die Gestaltpsychologie sucht nach den Hintergründen für die Gestaltwahrnehmung<br />

u.a. mittels sehr einfacher Formen mit z.T. kleinen Abweichungen<br />

ab wann ist eine Form eine Figur oder eine Gestalt<br />

Die menschliche Wahrnehmung tendiert dazu, Regelmässigkeit aufzuspüren, notfalls auch das, was fehlt, zu ergänzen

Allgemeine Regeln der Gestalt:<br />

1. Gestalten sind Ganzheiten, die gegenüber der Summe<br />

ihrer Teile eine andere, neue Qualität haben<br />

2. Gestalten sind Einheiten, die sich von einer Umgebung/<br />

einem Grund als etwas Andersartiges abheben (siehe<br />

oben)<br />

3. Gestalten sind transponierbar, d.h. man erkennt sie<br />

wieder, auch wenn sie in veränderten Techniken,<br />

Materialien, Farben, Größen etc. dargestellt werden<br />

Regeln der Gestalt:<br />

1.Gestalten sind Ganzheiten, die gegenüber der Summe ihrer Teile eine andere, neue<br />

Qualität haben<br />

2. Gestalten sind Einheiten, die sich von einer Umgebung/ einem Grund als etwas<br />

Andersartiges abheben (siehe oben)<br />

3. Gestalten sind transponierbar, d.h. man erkennt sie wieder, auch wenn sie in veränderten<br />

Techniken, Materialien, Farben, Größen etc. dargestellt werden

Starke Abhebung vom Grund bei Silhouette<br />

Gestalt kann auch Bedrohung bedeuten<br />

an kleinen Merkmalen entscheidet sich Bedeutung<br />

Gestalten sind ursprüngliche visuelle Zeichen, wie icons

Gesetz der Ähnlichkeit<br />

Der gemeinsame Begriff ist Säule<br />

Gestalt ist transponierbar in andere Ausdrucksformen<br />

wir erinnern die Übertragbarkeit der musikalische Gestalt, der Melodie

Der Medienwissenschaftler und Kunstpsychologe Rudolf Arnheim<br />

spricht bei einer leicht erfassbaren und wiedererkennbaren Form von einer “Figur”.<br />

Nach seiner Definition werden umschlossene Formen als Figur gesehen, wenn keine anderen Faktoren eingreifen.<br />

Regelmässige Formen sind vorhersehbar und können in der Vorstellung leicht ergänzt werden.

es hängt vom Kontext ab, welche Figur als Masse und welche als Umraum gelesen<br />

wird

Unregelmäßige Formen wecken Assoziationen und werden der eigenen Erfahrung entsprechend gedeutet<br />

ob eine Formgestalt an etwas erinnert, hängt von Erfahrung und Prägung ab

Figur auf Grund<br />

Gianbattista Nolli, Plan von Rom, 1748<br />

Die fast gleichmäßige Verteilung von Masse und Leerraum ist ein gutes Beispiel für das Figur-Grund-Prinzip<br />

Auch die weißen Flächen können als zusammenhängender Raum gelesen werden

Peter Cook und Colin Fournier, Kunsthaus Graz (2003)<br />

beim „friendly alien“ wird die Assoziation durch den Namen unterstützt<br />

erinnert die Gestaltform an etwas?<br />

komplexe, vielfältige Assoziationen möglich<br />

das mechanistische der frühen Archigram-Entwürfe ist einer freien organischen, amöbenhaften Gestaltform gewichen

spezielle gestaltprinzipien:<br />

figur auf grund<br />

prägnanz<br />

gleichheit, ähnlichkeit<br />

geschlossenheit<br />

nähe<br />

symmetrie<br />

erfahrung<br />

irradiation<br />

kontrast<br />

Die Wahrnehmung von Figur-Grund-Motiven und Gestalt-Formen folgt dabei einer Reihe von Gesetzmäßigkeiten, von denen 11 hier genannt werden:<br />

Die Gesetzmäßigkeiten treten einzeln oder zusammen auf.<br />

Das Prinzip der qualitativen Erfassung von Gesetzmässigkeiten einer herausgehobenen Gestalt bezeichnet man als Prägnanz.<br />

Prägnante Gestalten weisen oft einfache, geschlossene Form- und Figurmerkmale auf.

Figur-Grund<br />

figur auf grund<br />

Der Begriff der Gestalt konstituiert sich aus der Form als äußerer Begrenzung und Figur als die Abgehobenheit vom Grund.

Wassily Kandinsky, Trente 1937<br />

Kontrast<br />

Figur auf Grund

M.C. Escher (Maurits Cornelis)<br />

Plane Filling II<br />

Figur-Grund als Kippbild

Bologna, Piazza Maggiore<br />

hier ist der Bereich des Platzes als Figur auf Grund ausgebildet, wie ein Teppich

Boris Podrecca<br />

Piazza Tartini in Piran, Slowenien

prägnanz<br />

Mosaik aus eine römischen Villa in Orbe, Schweiz, ca. 200 n.Chr.<br />

Als Prägnanz bezeichnet man die qualitative Erfassung von Gesetzmässigkeiten.<br />

Prägnante Gestalten weisen oft einfache, geschlossene Form- und Figurmerkmale auf.<br />

So tritt das komplexere Muster oben gegenüber den Einfachen (Rechteck) darunter in den Hintergrund.<br />

Aus unterschiedlichen Distanzen werden unterschiedliche Gestaltmerkmale erfassbar

Säule auf Landstraße<br />

Ein Beispiel für das Gesetz der Prägnanz. Es werden bevorzugt Gestalten wahrgenommen, die sich von anderen, durch ein bestimmtes Merkmal abheben.<br />

Besonders prägnant sind die archetypischen Gestalten wie, Säule, Kuppel, regelmäßige Körper<br />

Ihr Alleinstellungsmerkmal läßt sie zur Landmark, zum Attraktor werden.

Hochspannungsmast<br />

ein Beispiel, dass Prägnanz der Gestalt auch strukturell sein kann.

Johann Otto von Spreckelsen, La Grande Arche, Paris (1984-89)<br />

Johann Otto von Spreckelsen, La Grande Arche, Paris (1984-89) -<br />

Tag

shrine of the book von Frederick Kiesler und Armand Bartos, Jerusalem<br />

sein einziges realisiertes Projekt<br />

Prägnanz, Figur auf Grund<br />

Silhouette, Gefäßform

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Haus der Flurwächter (um 1778)<br />

Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), Haus der Flurwächter (um 1778)<br />

Prägnanz<br />

Es gibt wohl kaum eine perfektere, reduziertere, gleichzeitig aber auch unbewohnbarere Form als die Kugel.

Kaaba in Mekka<br />

Prägnanz, Figur auf Grund

Prägnanz durch Bildhaftigkeit, wörtlich genommen<br />

oder durch reine Fassadengestaltung, die nur den fahrenden Verkehr adressiert<br />

In “learning from las vegas” beschäftigten sich Robert Venturi und Denise Scott-Brown hauptsächlich damit<br />

wie wir zu einem Bild der Stadt in einer mobilitätsorientierten Welt kommen können<br />

Die Stadt ist nicht mehr formale Geschlossenheit, sondern ist aufgelöst und besteht aus Einzelobjekten<br />

sprawl, strip, road-town

Robert Venturi<br />

Learning from Las Vegas, 1972<br />

Macht schon darauf aufmerksam, dass unsere Wahrnehmung der Stadtgestalt mehr auf Konsumreize ausgerichtet ist<br />

eher die schönen guten Waren als auf das Wahre, Schöne, Gute der Klassik

Diller-Scofidio, Blur Building, Expo Suisse (2002)<br />

Diller-Scofidio, Blur Building, Expo Suisse (2002)<br />

das Gegenteil von Prägnanz<br />

Der Wunsch, Architektur ohne Interpretation und Selektion entstehen zu lassen.

Nähe / Gruppierung<br />

Nähe:<br />

Die Elemente mit dem geringsten Abstand voneinander werden zu Gruppen zusammengefasst.

Minoru Yamasaki, WTC-Twin Towers, New-York (1973-2001)<br />

Minoru Yamasaki, World-Trade-Center (Twin Towers), New-York (1973-2001)<br />

Ein Beispiel für eine Kombination aus dem Gesetz der Nähe und dem Gesetz der Gleichheit/Ähnlichkeit:<br />

Einander ähnliche Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt als einander unähnliche.<br />

Materialähnlichkeit, Formenähnlichkeit

Petronas Towers, Kuala Lumpur, Cesar Pelli, 1992-98<br />

Nähe:<br />

Die Elemente mit dem geringsten Abstand voneinander werden zu Gruppen zusammengefasst.

Leon Battista Alberti (1404-1472), Biblioteca Laurenziana<br />

Leon Battista Alberti (1404-1472), Biblioteca Laurenziana<br />

Ein Beispiel für das Gesetz der Nähe:<br />

Elemente mit geringen Abständen, wie die Säulen hier zueinander werden als zusammengehörig wahrgenommen.

Symmetrie<br />

Symmetrie:<br />

Achsen- und punktsymmetrische Formen haben hohe Prägnanz.<br />

Eine der prägnantesten Gestalten ist die auf eine vertikale Achse bezogene Symmetrie.

Aus: Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des lecons données à L‘Ecole Ploytechnique (1802-09)<br />

Aus: Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des lecons données à L‘Ecole Ploytechnique (1802-09)<br />

In klassischen Bauwerken oft angewendet

Gleichheit/Ähnlichkeit<br />

Gleichheit:<br />

Sind unter einer Anzahl verschiedenartiger Figuren zwei oder mehr gleichartig, werden sie als Gruppe wahrgenommen.<br />

Hier können im Gegensatz zur

Markt in Nordafrika<br />

Ein Beispiel für das Gesetz der Kontinuität:<br />

Reize, die eine Fortsetzung vorangegangener Reize zu sein scheinen, werden als zusammengehörig angesehen.<br />

serielle Situationen und Strukturen

Ludwig Hilberseimer (1885-1967), Stadtplanung<br />

Ludwig Hilberseimer (1885-1967), Stadtplanung<br />

Ein Beispiel für das Gesetz der Kontinuität:<br />

Reize, die eine Fortsetzung vorangegangener Reize zu sein scheinen, werden als zusammengehörig angesehen.<br />

serielle Situationen und Strukturen

Die Gleichheit der Abbildung ist bei Andy Warhol nur scheinbar<br />

tatsächlich gibt es minimale Unterschiede durch die Siebdrucktechnik

aus Leni Riefenstahl: Triumph des Willens, 1934<br />

Peking, Olympische Eröffnungsfeier 2008<br />

Gesamtbild aus Gleichheit, Serialität

Fraktale - Koch tree<br />

Auch bei den fraktalen gilt das Gesetz der Ähnlichkeit, hier: Selbstähnlichkeit

„Es gibt Zusammenhänge, bei denen<br />

nicht, was im Ganzen geschieht, sich<br />

daraus herleitet, wie die einzelnen Stücke<br />

sind und sich zusammensetzen, sondern<br />

umgekehrt, wo – im prägnanten Fall –<br />

sich das, was an einem Teil dieses<br />

Ganzen geschieht, bestimmt von inneren<br />

Strukturgesetzen dieses seines Ganzen.<br />

… Gestalttheorie ist dieses, nichts mehr<br />

und nichts weniger.“<br />

(Über Gestalttheorie. Vortrag vor der Kant-Gesellschaft, Berlin am 17. Dezember<br />

1924. Verlag der Philosophischen Akademie: Erlangen 1925)<br />

Apfelmännchen, Fraktal<br />

Apfelmännchen, Fraktal<br />

Die Gestalt des Apfelmännchens entsteht aus einem mathematischen Prozess, der keine Intention besitzt, eine bestimmte Form abzubilden.<br />

Dennoch informiert die Gesamtform jedes einzelne Teilchen (Fraktal) über seine Lage und Ausrichtung.<br />

Die Benennung „Apfelmännchen“ kommt aus einer formalen, gestaltpsychologischen Assoziation.

Sierpinski-Dreieck<br />

Sierpinski-Dreieck (nach: Waclaw Sierpinski, poln.Mathematiker, 1882-1969)<br />

Dieser Gestaltungsalgorithmus erzeugt endlose Wiederholungen derselben Form. Auch hier bilden sich unbewußt für uns benennbare und nachvollziehbare Muster.<br />

Zur Darstellung des Sierpinski-Dreiecks wird als Ausgangsdreieck meist ein gleichseitiges Dreieck gewählt; das ist nicht zwingend, jedes beliebige Dreieck kann in ein Sierpinski-Dreieck zerlegt werden.<br />

Für Neugierige:<br />

Der "klassische" Algorithmus, der zur grafischen Demonstration des Fraktalbegriffs verwendet wird, ist folgender:<br />

1. Zeichne ein Dreieck ("Initiator")<br />

2. Verbinde die Mittelpunkte der Seiten ("Generator") (dadurch wird das ursprüngliche Dreieck in vier deckungsgleiche Teildreiecke zerlegt)<br />

3. Entferne das mittlere der vier Teildreiecke (die anderen drei Teildreiecke bleiben übrig)<br />

4. Wende Schritte 2 und 3 auf die drei übriggebliebenen Teildreiecke an. usw.

Sydney Opera House, Joern Utzon, 1959-73<br />

Ähnlichkeit, nicht Gleichheit der Form

Sydney Opera House, Joern Utzon, 1959-73<br />

Dachbelag aus Fliesen<br />

Durchdeklinierung der Gesamtform bis ins Detail<br />

Prägnanz und die Erfassung der Gesetzmäßigkeiten<br />

Linien dominant, Rautenmuster sekundär

same same, but different....<br />

MVRDV, Siedlung in Ypenburg (2004)<br />

Gesetz der Ähnlichkeit:<br />

Alle Häuser haben exakt die gleiche Form, jedoch sind sie aus unterschiedlichem Material.

gleiches/ähnliches von Frank Gehry<br />

Medienhafen Köln

Kazuo Sejima<br />

Museumsprojekt in New York

Frank O. Gehry, Museum Bilbao (1991-97)<br />

Frank O. Gehry, Museum Bilbao (1991-97)<br />

Prägnanz, Materialähnlichkeit

Geschlossenheit<br />

Geschlossenheit:<br />

Figuren, die durch geschlossene Linien wie z.B. Quadrate oder Kreise gebildet werden, treten stärker hervor als offene.

Siedlungen gehorchen im allgemeinen dem Gesetz der Geschlossenheit und der Ähnlichkeit<br />

wobei über die gestalterische Homogenität hinaus auch die gesellschaftliche Konformität abgebildet wird

Archigram (1960-74), Walking Cities<br />

Archigram (1960-74), Walking Cities<br />

Das Gesetz der Geschlossenheit: Unterschiedlich geformte Einzelteile ergeben zusammen ein Ganzes.<br />

Jede Maschine funktioniert so

Mobiltelefon – Explosionszeichnung<br />

Gestaltung - Konstruktives Zusammensetzen einzelner Teile von einem äußeren Zweck bestimmt.<br />

Die äußere Hülle repräsentiert weder den inneren Aufbau des Telefons, noch wird der Prozess des Zusammenfügens abgebildet.<br />

Das Telefon ist bereits vor seiner Konstruktion von einem typologischen Vorbild geprägt.

Erfahrung<br />

Erfahrung:<br />

Da die Erfahrung auf kritische Formmerkmale einer bestimmten Menge von Formen und Figuren zurückgreift,<br />

treten diese selbst dann hervor, wenn sie nur unvollständig oder verzerrt wiedergegeben werden.<br />

Geometrische exakte Formen führen teilweise zu falschen optischen Eindrücken.<br />

Verschiedenen dieser optischen Täuschungen muss bei der Gestaltung Rechnung getragen werden,<br />

z.B. aus der Typographie die Ober- und Unterlängen<br />

bei der Säule die Verschmälerung nach oben<br />

beim Tempel die stürzenden Vertikalen

Irradiation<br />

Irradiation oder Überstrahlung:<br />

Helle Formen auf dunklem Grund erscheinen größer als dunkle Formen auf hellem Grund.<br />

Die Aberrationsstreuung verschiebt die Begrenzung von Fläche und Grund. (Aberration=Abweichung)<br />

Dies gilt auch für Schrift!

Haus von SANAA<br />

Architekten

Irradiation<br />

fadin to whiteout

Kontrast<br />

Kontrast- und Ausgleichstäuschungen:<br />

Eine Form verändert ihre scheinbare Größe entgegengesetzt der Größe der sie umgebenden Elemente.<br />

Figuren, die in der Höhe gleichartig, aber geometrisch verschieden sind, müssen optisch angeglichen werden.

Kontrast- und Ausgleichstäuschungen:<br />

Eine Form verändert ihre scheinbare Größe entgegengesetzt der Größe der sie umgebenden Elemente.<br />

Figuren, die in der Höhe gleichartig, aber geometrisch verschieden sind, müssen optisch angeglichen werden.

Charles und Ray Eames, Giant House of<br />

Cards

http://people.csail.mit.edu/fredo/ArtAndScienceOfDepiction/6_Gestalt/6_Gestalt.pdf<br />

http://people.csail.mit.edu/fredo/ArtAndScienceOfDepiction/6_Gestalt/6_Gestalt.pdf<br />

Fredo Durand, MIT Lab for Computer Science