Ausgabe 1989 - Hohenzollerischer Geschichtsverein

Ausgabe 1989 - Hohenzollerischer Geschichtsverein

Ausgabe 1989 - Hohenzollerischer Geschichtsverein

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

HÖH ENZOLLERISCHE<br />

HEIMAT<br />

Herausgegeben vom<br />

M 3828 F<br />

Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong><br />

39. Jahrgang Nr. 1 / März <strong>1989</strong><br />

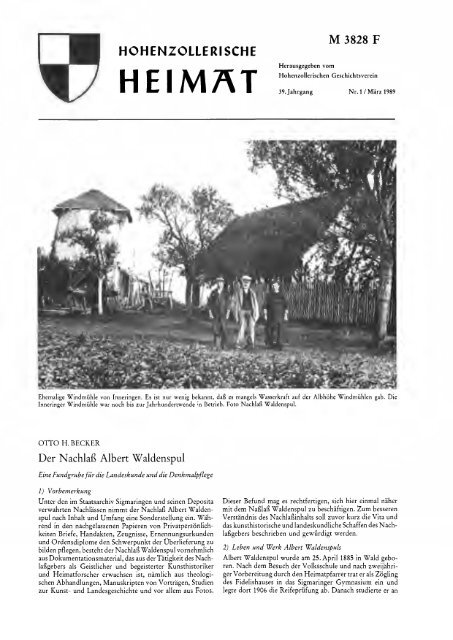

Ehemalige Windmühle von Inneringen. Es ist nur wenig bekannt, daß es mangels Wasserkraft auf der Albhöhe Windmühlen gab. Die<br />

Inneringer Windmühle war noch bis zur Jahrhundertwende 'n Betrieb. Foto Nachlaß Waldenspul.<br />

OTTO H. BECKER<br />

Der Nachlaß Albert Waldenspul<br />

Eine Fundgrube für die Landeskunde und die Denkmalpflege<br />

1) Vorbemerkung<br />

Unter den im Staatsarchiv Sigmaringen und seinen Deposita<br />

verwahrten Nachlässen nimmt der Nachlaß Albert Waldenspul<br />

nach Inhalt und Umfang eine Sonderstellung ein. Während<br />

in den nachgelassenen Papieren von Privatpersönlichkeiten<br />

Briefe, Handakten, Zeugnisse, Ernennungsurkunden<br />

und Ordensdiplome den Schwerpunkt der Überlieferung zu<br />

bilden pflegen, besteht der Nachlaß Waldenspul vornehmlich<br />

aus Dokumentationsmaterial, das aus der Tätigkeit des Nachlaßgebers<br />

als Geistlicher und begeisterter Kunsthistoriker<br />

und Heimatforscher erwachsen ist, nämlich aus theologischen<br />

Abhandlungen, Manuskripten von Vorträgen, Studien<br />

zur Kunst- und Landesgeschichte und vor allem aus Fotos.<br />

Dieser Befund mag es rechtfertigen, sich hier einmal näher<br />

mit dem Naßlaß Waldenspul zu beschäftigen. Zum besseren<br />

Verständnis des Nachlaßinhalts soll zuvor kurz die Vita und<br />

das kunsthistorische und landeskundliche Schaffen des Nachlaßgebers<br />

beschrieben und gewürdigt werden.<br />

2) Leben und Werk Albert Waldenspuls<br />

Albert Waldenspul wurde am 25. April 1885 in Wald geboren.<br />

Nach dem Besuch der Volksschule und nach zweijähriger<br />

Vorbereitung durch den Heimatpfarrer trat er als Zögling<br />

des Fidelishauses in das Sigmaringer Gymnasium ein und<br />

legte dort 1906 die Reifeprüfung ab. Danach studierte er an

der Universität Freiburg i.Br. Theologie und nebenbei auch<br />

Kunstgeschichte.<br />

Nach dem Empfang der Priesterweihe am 6. Juli 1910 in<br />

St. Peter im Schwarzwald war er zunächst zwei Jahre lang als<br />

Vikar in Hechingen tätig. Sein weiterer beruflicher Lebensweg<br />

führte ihn 1912 nach Veringendorf, wo er zunächst noch<br />

als Vikar, ab 1914 als Pfarrverweser wirkte. Als Pfarrer wurde<br />

Waldenspul 1920 nach Gruol und 1936 nach Imnau berufen.<br />

Von 1943 bis zu seiner Pensionierung 1961 wirkte Waldenspul<br />

als Pfarrer in Melchingen. Dort lebte er auch bis zu<br />

seinem Tod am 22. Februar 1979.<br />

Die Gemeinde Melchingen verlieh ihrem langjährigen und<br />

hoch verdienten Seelsorger anläßlich seines Goldenen Priesterjubiläums<br />

1960 das Ehrenbürgerrecht. Pfarrer Waldenspul<br />

war es auch noch vergönnt, kurz nach seinem<br />

90. Geburtstagdas Eiserne Priesterjubiläum begehenzu dürfen.<br />

Neben seinen seelsorgerischen Aufgaben, die er nie vernachlässigte,<br />

widmete sich Pfarrer Waldenspul zeitlebens mit<br />

Passion der Erforschung der Geschichte und der Kunstgeschichte<br />

seiner hohenzollerischen Heimat. Bereits als Vikar in<br />

Veringendorf trat er dem Verein für Geschichte und Altertumskunde<br />

in Hohenzollern, aus dem 1934 der Verein für<br />

Geschichte, Kultur- und Landeskunde Hohenzollerns in<br />

Sigmaringen und 1965 schließlich der Hohenzollerische<br />

<strong>Geschichtsverein</strong> hervorging, als Mitglied bei. Die Erstlingsfrucht<br />

seiner heimatkundlichen Forschungen war die Herausgabe<br />

des Seelbuchs des Klosters Wald von 1505, das in den<br />

Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde<br />

in Hohenzollern 52 (1918/19) veröffentlicht wurde.<br />

1934 wurde Waldenspul in den wissenschaftlichen Ausschuß<br />

des Vereins für Geschichte, Kultur- und Landeskunde<br />

Hohenzollerns in Sigmaringen berufen. Anläßlich seiner<br />

50jährigen Mitgliedschaft ernannte der <strong>Geschichtsverein</strong><br />

Pfarrer Albert Waldenspul zum Ehrenmitglied.<br />

Von zentraler Bedeutung für das wissenschaftliche Schaffen<br />

Waldenspuls war seine Mitarbeit im Institut von Prof. Weise<br />

in Tübingen, die er gleichfalls während seiner Vikarszeit in<br />

Veringendorf aufnahm. Prof. Weise hatte sich vor allem die<br />

Erforschung der gotischen Plastik in Schwaben zum Ziel<br />

gesetzt. Albert Waldenspul begann, mit seiner Plattenkamera<br />

die Zeugnisse der gotischen Plastik im Laucherttal und dann<br />

in den benachbarten Orten auf der Alb festzuhalten. Aus<br />

dieser Dokumentations- und Forschertätigkeit sind die<br />

Anfänge zu seiner umfangreichen Fotosammlung, die unten<br />

noch näher beschrieben und charakterisiert werden soll, und<br />

die Monographie »Die gotische Holzplastik des Laucherttales<br />

in Hohenzollern«, die als Heft 2 der Forschungen zur<br />

Kunstgeschichte Schwabens und des Oberrheins, Tübingen<br />

1923, publiziert wurde, erwachsen.<br />

Den Erstlingswerken sind in den folgenden Jahrzehnten eine<br />

Fülle von Beiträgen in Sammelwerken, wissenschaftlichen<br />

Zeitschriften und Zeitungen gefolgt, über 70 an der Zahl. Als<br />

wohl wichtigste Arbeiten darunter sollen hier genannt werden:<br />

die kunstgeschichtlichen Beschreibungen der Orte des<br />

ehemaligen Oberamts Haigerloch in den von W. Genzmer<br />

herausgegebenen »Kunstdenkmäler Hohenzollerns, Bd. 1:<br />

Kreis Hechingen«, Hechingen 1939, und seine Aufsätze in<br />

der Festschrift »200 Jahre Pfarrkirche St. Stephan in Melchingen<br />

1769-1969«, [Melchingen] 1969. Noch als 88jähriger<br />

veröffentlichte Albert Waldenspul in der Hohenz. Heimat 23<br />

(1973) den Aufsatz »Kunde von der Burren-Burg bei Wald<br />

(Hohenzollern)«.<br />

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kunst<br />

kam schließlich auch den einzelnen Kirchenbaumaßnahmen<br />

zugute, die Albert Waldenspul als Geistlicher zu übernehmen<br />

2<br />

hatte, so den Neubau der Veringendorfer Filialkirche in<br />

Hochberg, die Renovierung der Pfarrkirche und der Friedhofskapelle<br />

in Gruol und schließlich auch die gelungene<br />

Restaurierung der spätbarocken Pfarrkirche zu Melchingen.<br />

Populär wurde Pfarrer Waldenspul jedoch vor allem durch<br />

seine zahlreichen Lichtbildervorträge über Themen zur<br />

Geschichte und Hohenzollerns, in welchen er es mit volkstümlichen<br />

Worten verstand, den Zuhörern die Schönheit der<br />

heimischen Kunst und der Geschichte näherzubringen.<br />

Die Tätigkeit Waldenspuls als Seelsorger, Kunsthistoriker<br />

und Heimatforscher fand allgemein Anerkennung. Persönlichen<br />

Ehrungen und beruflichen Erfolgen stand er jedoch stets<br />

distanziert gegenüber. Er wollte vielmehr ein einfacher Landpfarrer<br />

sein und bleiben. So lehnte er das Angebot von Prof.<br />

Weise, bei ihm zu promovieren, ebenso ab wie die angebotene<br />

Anstellung als geistlicher Studienrat im höheren Schuldienst<br />

und die Berufung zum Fürstl. Fürstenbergischen Hofkaplan<br />

in Heiligenberg.<br />

3) Übernahme und Erschließung der Nachlaßteile<br />

a) Die Zeitungsausschnittesammlung<br />

Auf Ansuchen des damaligen Staatsarchivdirektors Dr. Gregor<br />

Richter überließ Pfarrer Waldenspul 1975 dem Staatsarchiv<br />

Sigmaringen seine Zeitungsausschnittesammlung zur<br />

Verwahrung. Die Ablieferung, die als Bestand N (Nachlässe)<br />

53 gelagert wurde, bestand aus 60 Heften mit eingeklebten<br />

Zeitungsausschnitten aus den Jahren 1913 bis 1975 und vier<br />

Heften Register, jeweils eines für die vier von dem Nachlaßgeber<br />

gebildeten Betreffserien »Beiträge zur heimatlichen<br />

Kunstgeschichte und Kunstfragen«, »Nachrichten betr. Personen<br />

in oder aus Hohenzollern und Umgebung« und »Beiträge<br />

von Pfarrer Waldenspul zur Geschichte von Hohenzollern<br />

und Umgebung«. Die Akzession umfaßte 0,60 lfd. m<br />

Schriftgut.<br />

Bei der anschließenden Inventarisierung behielt der Bearbeiter,<br />

Amtsrat J. Adam, die Ordnung des Nachlaßgebers bei<br />

und numerierte die Hefte mit fortlaufenden arabischen Zahlen<br />

durch, wobei die sogen. Register den jeweils zugehörigen<br />

Heften vorangestellt wurden. Um den Zugriff zu den einzelnen<br />

Beiträgen rasch zu erleichtern, erstellte der Bearbeiter<br />

einen differenzierten Orts-, Personen- und Sachindex.<br />

b) Die Fotosammlung und sonstige persönliche Papiere Waldenspuls<br />

Die weiteren Bemühungen des Staatsarchivs Sigmaringen,<br />

Pfarrer Waldenspul zur Abgabe von weiteren Teilen seines<br />

Nachlasses zu bewegen, blieben erfolglos. In seinem Testament<br />

vom 26. September 1978 ordnete er jedoch an: »Meine<br />

Fotoplatten, die Fotos sowie die Lichtbilder aus meinen<br />

kunstgeschichtlichen Arbeiten soll der Hohenzollerische<br />

<strong>Geschichtsverein</strong> für sein Archiv erhalten.«<br />

Im Mai 1979 wurden die besagten Unterlagen und weitere<br />

Materialien aus dem Nachlaß Waldenspuls, wie sich später<br />

herausstellte, von einem Beauftragten des Staatsarchivs Sigmaringen<br />

in Melchingen abgeholt und dem Archiv des<br />

Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s einverleibt, das satzungsgemäß<br />

im Depositum Fürstl. Hohenz. Haus- und<br />

Domänenarchiv des Staatsarchivs verwahrt wird. Durch dieses<br />

Verfahren wurde der Nachlaß Waldenspul zerrissen und<br />

zwei verschiedenen Eigentümern zugewiesen, ein Mißstand,<br />

der durch die gemeinsame Verwaltung der beiden Archive<br />

freilich abgemildert wird. Für die Lagerung dieser Akzession<br />

wurden insgesamt ca. 1,40 lfd. m Regalmeter benötigt, wobei<br />

die einzelnen Holzkästen und Pappkartons mit den Fotos<br />

und Fotoplatten in den Gefachen gestapelt werden konnten.<br />

Bei der 1983 von dem Verf. und seinen Mitarbeitern in

Fnedhof von Inneringen ca. 1920. Im Vordergrund die große Hüle, die später als Löschwasserteich und zeitweilig als Schwimmbad verwendet<br />

wurde. Foto Nachlaß Waldenspul.<br />

Angriff genommenen Inventarisierung dieser Archivalienabgabe<br />

wurden zunächst drei Nachlaßteile gebildet: I. Diapositive,<br />

II. Persönliche Papiere und sonstiges Sammlungsgut und<br />

III. Fotos.<br />

Die vorgefundene Ordnung und der Erschließungsgrad des<br />

I. Teils der Akzession erwiesen sich als geradezu vorbildlich.<br />

Pfarrer Waldenspul hatte die insgesamt ca. 1120 Dias<br />

(schwarz-weiß) wohl zum Zwecke seiner zahlreichen Lichtbildervorträge<br />

thematisch in 44 mit fortlaufenden römischen<br />

Zahlen und mit Betreffen versehenen Holzkästen bzw. Pappkartons<br />

verwahrt. Den Kästen lagen jeweils Verzeichnisse der<br />

darin befindlichen Dias bei.<br />

Eine Neuordnung war somit unnötig. Bei der Abfassung des<br />

Repertoriums, das Frau G. Huber übernahm, genügte es, die<br />

Nummern und die Sachbetreffe der einzelnen Kästen zu<br />

übernehmen und die Dias durchzunumerieren. Abschließend<br />

wurde ein Ortsindex erstellt.<br />

Nach einem vom Verf. erarbeiteten Ordnungsschema mit den<br />

Gruppen »Verzeichnisse«, »Vortragsmanuskripte, Ausarbeitungen<br />

und Exzerpte«, »Geistliche Betrachtungen«, »Druckwerke«<br />

und »Alben« verzeichnete 1986 Frau U. Neuendorff<br />

den II. Teil dieser Archivalienablieferung. Sie enthält insgesamt<br />

42 Einheiten und umfaßt 0,40 lfd. m Dokumentationsgut.<br />

Die Teil III der Akzession zugewiesenen Fotos sind allesamt<br />

auf Pappe aufgezogen und wurden von Pfarrer Waldenspul in<br />

eigens dafür hergestellten Pappkartons verwahrt. Bei der<br />

Inventarisierung, die ebenfalls Frau U. Neuendorff übernahm,<br />

wurden die einzelnen Kartons mit römischen Zahlen<br />

versehen und die darin befindlichen Fotos jeweils mit lfd.<br />

arabischen Zahlen durchnumeriert. Bei der Verzeichnung<br />

wurden in der Regel auch die informativen Dorsualvermerke<br />

Waldenspuls übernommen. Fotos, die vom Nachlaßgeber<br />

nicht erläutert worden sind, wurden anhand von W. Genz-<br />

mer, Die Kunstdenkmäler Hohenzollerns, 2 Bde., Hechingen-Stuttgart<br />

1939-1948, und J. Braun, Tracht und Attribute<br />

der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943, zu<br />

identifizieren gesucht. In Zweifelsfällen wurden die erschlossenen<br />

Abbildungen mit Fragezeichen versehen.<br />

Nach der Verzeichnung und Reinschrift der Titelaufnahmen<br />

erstellte die Bearbeiterin einen Ortsindex. Da ein erheblicher<br />

Teil der Fotos Abbildungen von Heiligenfiguren darstellt,<br />

wurde außerdem ein Index Sanctorum erarbeitet. - Dieser<br />

Teilbestand umfaßt ca. 0,73 lfd. m und enthält 539 Fotos.<br />

4) Bewertung des Nachlasses Waldenspul<br />

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Nachlaß<br />

Waldenspul eine Quelle par excellence für die Kunst- und<br />

Landesgeschichte Hohenzollerns und darüber hinaus darstellt.<br />

Dieser Befund darf auch für die als Bestand N 53 des<br />

Staatsarchivs Sigmaringen verwahrte Zeitungsausschnittesammlung<br />

gelten. Die Dokumentation läßt nicht nur Rück-<br />

Pfarrer Johann Adam Kraus 85 Jahre<br />

Am 18. März <strong>1989</strong> beging Herr Pfarrer Johann Adam<br />

Kraus, Erzbischöflicher Archivar i. R., in geistiger und<br />

körperlicher Frische seinen 85. Geburtstag. Der Hohenzollerische<br />

<strong>Geschichtsverein</strong> und die »Hohenzollerische<br />

Heimat« überbrachten dem Jubilar ihre<br />

Glückwünsche.<br />

Die »Hohenzollerische Heimat« möchte sich an dieser<br />

Stelle herzlich bedanken für die vielen hundert Beiträge<br />

und die großen materiellen Zuwendungen. In der<br />

nächsten Nummer werden wir eine ausführliche Würdigung<br />

der Person und des Lebenswerkes von Herrn<br />

Pfarrer Kraus bringen.<br />

3

schlüsse auf die Persönlichkeit, die Interessen und die<br />

Arbeitsweise des verdienten Heimatforschers Albert Waldenspul<br />

zu, sondern bietet auch eine Fülle von bibliographischen<br />

Nachweisen zur Landesgeschichte Hohenzollerns und<br />

der angrenzenden württembergischen Gebiete, die man selbst<br />

in der ausgezeichneten Bibliographie der Hohenzollerischen<br />

Geschichte (= Zeitschrift für Hohenz. Geschichte 11/12,<br />

1974/1975) von W. Bernhardt und R. Seigel vergeblich sucht.<br />

Die Sammlung gewährt überdies den raschen Zugriff auf<br />

Literatur, die andernfalls in einer Vielzahl von Zeitungen<br />

mühsam zusammengesucht werden müßte.<br />

Die positive Beurteilung muß in noch größerem Maße für den<br />

II. Teil des im Archiv des Hohenzollerischen <strong>Geschichtsverein</strong>s<br />

verwahrten Nachlaßteil gelten. Diese Dokumentation<br />

enthält neben Büchern, Abschriften wissenschaftlicher Aufsätze<br />

und Manuskripte Waldenspuls zu Vorträgen u.a. über<br />

Themen zur Geschichte und Kunstgeschichte Hohenzollerns,<br />

Italiens, Roms und über deutsche und niederländische<br />

Maler aus den Jahren 1928 bis 1948, Ausarbeitungen Waldenspuls<br />

über die Geschichte der Pfarrei Owingen und der Orte<br />

Veringendorf, Hochberg und Wald, die als Unikate von<br />

unschätzbarem Wert sind.<br />

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die in diesem Teil des<br />

Nachlasses verwahrten geistlichen Betrachtungen mit Ausführungen<br />

Waldenspuls über verschiedene theologische Themen<br />

aus den Jahren 1912 bis 1948, Gedanken über Zusprüche<br />

im Beichtstuhl aus den Jahren 1942 bis 1948, eine Sammlung<br />

verschiedener Gebete sowie ein Verkündbuch der Kirchengemeinde<br />

Melchingen von 1977 bis Februar 1979, in denen der<br />

Theologe und Pfarrer Waldenspul Gestalt annimmt.<br />

Auch die als III. Teil des Nachlasses formierte Fotosammlung<br />

stellt mit den insgesamt 539 Reproduktionen eine Sammlung<br />

von außerordentlichem Dokumentationswert dar. Sie enthält<br />

vor allem Fotos von Prof. Weise, Tübingen, Pfarrer Waldenspul,<br />

Pfarrer Pfeffer, Lautlingen, Maler Steinle, Sigmaringen,<br />

und P. Weber. Den Schwerpunkt dieser Dokumentation<br />

bilden Ablichtungen von sakralen Plastiken, Sakralbauten,<br />

Innenansichten von Kirchen, Kapellen und Synagogen in<br />

Hohenzollern und Württemberg. Daneben werden auch<br />

Ansichten von Profanbauten, Brunnen, Wappen und Straßenansichten<br />

geboten. Die Entstehung der meisten Aufnahmen<br />

datiert aus den Jahren von 1919 bis 1930. Die jüngsten<br />

Fotos, die 1961 von Rektor Otto Werner, Hechingen, aufgenommen<br />

wurden, sind Melchingen gewidmet.<br />

Als wichtigster Bestandteil des Nachlasses ist jedoch die 1120<br />

Lichtbilder umfassende Diapositivsammlung (Teil I) anzusehen.<br />

Die Dokumentation, die den kunsthistorischen Forschungen<br />

und der regen Vortragstätigkeit Pfarrer Waldenspuls<br />

erwachsen ist, dürfte - es fehlen im Nachlaß genaue<br />

Angaben - zum überwiegenden Teil zwischen 1912, dem<br />

Beginn seiner Mitarbeit am Institut von Prof. Weise, und<br />

1940 entstanden sein.<br />

Sie enthält vornehmlich Abbildungen zur Kunstgeschichte<br />

Hohenzollerns und der angrenzenden württembergischen<br />

Gebiete, aber auch Italiens und des vorderen Orients.<br />

Obgleich Ablichtungen von Objekten der sakralen Kunst wie<br />

Klöster, Kirchen, Kapellen, Heiligenfiguren, Altäre, liturgische<br />

Geräte dabei überwiegen, hat der Fotograf Waldenspul<br />

die profane Kunst und das Alltägliche keineswegs vernachlässigt.<br />

Die Sammlung weist eine ganze Reihe von Stadt- und<br />

Dorfansichten, Abbildungen von Profanbauten wie Burgen,<br />

Schlössern, Rathäusern, Bürger- und Bauernhäusern sowie<br />

idyllischen Plätzen und Winkeln, aber auch Landschaftsaufnahmen<br />

auf. Ein Kasten enthält Blumenaufnahmen von<br />

Pfarrer Waldenspul.<br />

Den in den Teilen I und II verwahrten Bilddokumenten muß<br />

4<br />

im Hinblick auf die Qualität und auch die Quantität der<br />

Lichtbilder ein außerordentlich hoher Dokumentationswert<br />

zugesprochen werden. Die Sammlung vermag auf eine Fülle<br />

von kunsthistorischen und heimatkundlichen Fragen Antwort<br />

zu geben; eine Vielzahl der Fotos ist auch für Illustrationszwecke<br />

geeignet.<br />

Schon die rasche Durchsicht der Sammlung macht deutlich,<br />

welche Veränderungen in jüngster Vergangenheit die Landschaft,<br />

die Städte und Gemeinden erfahren haben, und welche<br />

Verluste an Kulturgütern durch Unverständnis, Nachlässigkeit,<br />

Bau- und Sanierungswut in den vergangenen Jahrzehnten<br />

eingetreten sind. Als Beispiel für letzteres mag im Rahmen<br />

des Beitrags das Lichtbild von der inzwischen vom Erdboden<br />

verschwundenen Windmühle in Inneringen und vom Portal<br />

des Großbayer-Hauses in Haigerloch stehen, das heute einen<br />

völlig veränderten Türsturz aufweist. Die Lichtbildersammlung<br />

Albert Waldenspuls darf somit zurecht als eine Fundgrube<br />

für die Landeskunde und die Denkmalpflege gelten.<br />

Um dem Verfall und einem möglichen Verlust der Fotoplatten<br />

im Teil I der Sammlung vorzubeugen, wurden wenigstens<br />

die Lichtbilder mit Motiven aus dem Bereich von Baden-<br />

Württemberg in den Jahren von 1984 bis 1987 im Hauptstaatsarchiv<br />

Stuttgart sicherungsverfilmt und gleichzeitig für<br />

das Staatsarchiv Sigmaringen Abzüge (Positive) hergestellt.<br />

Diese Fotos, 831 an der Zahl, wurden in der Zwischenzeit in<br />

insgesamt acht großformatige Alben eingeklebt, signiert und<br />

beschriftet und damit der Benutzung zugänglich gemacht.<br />

Durch dieses Verfahren wurde überdies die Anfertigung von<br />

Reproduktionen erleichtert. Die Sicherungsverfilmung von<br />

Teilen der Fotosammlung Waldenspuls (Teil III) ist geplant.<br />

5) Schlußbemerkung<br />

Der im Staatsarchiv bzw. im Archiv des Hohenzollerischen<br />

<strong>Geschichtsverein</strong>s verwahrte Nachlaß stellt trotz seines<br />

imponierenden Umfangs und Inhalts nur ein Torso dessen<br />

dar, was Pfarrer Waldenspul an Papieren und sonstigem<br />

Sammlungsgut hinterlassen hat. Besonders schmerzlich muß<br />

empfunden werden, daß in dem vorliegenden Nachlaß Briefe<br />

und auch Tagebuchaufzeichnungen fehlen. Möglicherweise<br />

befinden sich solche Dokumente noch im Besitz von Verwandten<br />

und Freunden des Nachlaßgebers, die hiermit aufgefordert<br />

werden, diese selbst oder doch wenigstens Kopien<br />

davon dem Nachlaß Albert Waldenspul zum Nutzen der<br />

Kunst- und Landesgeschichte Hohenzollerns zuzuführen.<br />

Archivrepertorien:<br />

Nachlaß Waldenspul (Zeitungsausschnitte), bearb. von J.Adam,<br />

Masch., Sigmaringen 1978<br />

Nachlaß Albert Waldenspul, Teil I: Diapositive, bearb. von G. Huber,<br />

Masch., Sigmaringen 1983<br />

Dgl., Teil II: Persönliche Papiere und sonstiges Sammlungsgut,<br />

bearb. von U. Neuendorff, Masch., Sigmaringen 1986<br />

Dgl., Teil III: Fotosammlung, bearb. von U. Neuendorff, Masch.,<br />

1986<br />

Literaturnachweise:<br />

E.Hösch, Pfarrer Albert Waldenspul zum 90. Geburtstag, in:<br />

Hohenz. Heimat 25 (1975), S.29.<br />

Den., Zum Tod von H. H. Pfarrer Albert Waldenspul, in: Hohenz.<br />

Heimat 29 (1978), S. 13.<br />

E.Keller, Waldenspul, Albert [Nachruf], in: Freiburger Diözesanarchiv<br />

102 (1982), S.215f.<br />

Abbildungsnachweise:<br />

Vorlagen:<br />

Friedhof Inneringen, StAS Dep. 39 NL Waldenspul III K. I, Nr. 39<br />

Windmühle Inneringen, ebda. Nr. 40

WILFRIED SCHÖNTAG<br />

Der Wald Weithart und die Weithartgenossenschaft<br />

Um 1520 stritten sich die Abtei Salem und die Untertanen in<br />

Magenbuch mit den übrigen Weithart-Anstößern, den Städten<br />

Pfullendorf und Mengen und einigen Dörfern, darüber,<br />

ob die Magenbucher berechtigt seien, ihre Schweine zur<br />

Mästung in den Weithart zu treiben. Die Pfullendorfer hatten<br />

1521 die im Wald befindlichen Schweine der Magenbucher<br />

kurzerhand gepfändet, worauf hin zwei Gerichtsverhandlungen<br />

darüber stattfanden. Warum so ein Aufwand wegen ein<br />

paar Schweinen?<br />

Ein anderes Beispiel. In diesen Jahrzehnten schwelte ein Streit<br />

zwischen den Grafen von Sigmaringen und den Truchsessen<br />

von Waldburg als Inhaber der Herrschaft Scheer über das<br />

große Waidwerk im Sigmaringer Forst. Hierbei ging es vor<br />

allem um die Jagd auf Großwild, auf Bären und Wildschweine.<br />

Die Sigmaringer Grafen konnten durchsetzen, daß<br />

ihnen die Jagd auf Bären und Schweine im »Huserhart«, wie<br />

der Weithart damals auch genannt wurde, allein vorbehalten<br />

blieb. 1439 und 1443 waren hierüber Gerichtsurteile ergangen.<br />

Der Streit brach immer wieder auf und wurde 1601 vor<br />

dem Reichskammergericht endgültig beigelegt. Noch 1702 ist<br />

von der Bärenhatz in diesem Forst die Rede.<br />

Was ist das für ein Wald, in dem Schweine und Vieh auf die<br />

Weide getrieben werden, und in dem gleichzeitig Bären und<br />

Wölfe hausen? Wir kennen den Wald heute nur noch als<br />

Fläche für die Holzproduktion, in dem auch noch Wild lebt.<br />

In den letzten Jahren ist der Erholungsaspekt hinzugekommen.<br />

In den vergangenen Jahrhunderten hatte der Wald<br />

jedoch eine weiter gespannte Funktion. Er war für die<br />

Bewohner einer Gegend von großer wirtschaftlicher Bedeutung.<br />

Daher wollen wir uns am Beispiel des Waldes Weithart<br />

mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten<br />

eines Waldes befassen.<br />

Die zwei eingangs geschilderten Ereignisse aus der<br />

Geschichte des Weithart stehen für zwei Sphären. Der Wald<br />

als bäuerliche Nutzfläche und der Wald als Forst, d.h. als<br />

Hoheitsgebiet und Rechtsbezirk.<br />

Der Weitbart als Teil des Sigmaringer Forstes<br />

Im Mittelalter gab es eine Rangfolge von Hoheitsrechten.<br />

Genannt seien die hohe Gerichtsbarkeit, das Steuerrecht, das<br />

Recht, Reisige und Söldner auszuheben, das Recht, Burgen<br />

und Befestigungen erbauen zu dürfen, das Recht, Münzen zu<br />

prägen, und nicht zuletzt das Forstrecht. Wer seit dem<br />

Spätmittelalter alle die Rechte, die vom Reich verliehen<br />

wurden, in seiner Hand vereinigte, der war ein Landesherr,<br />

der in einem abgegrenzten Territorium herrschte.<br />

Für die Herrschaftsbildung hatten die Forstrechte eine große<br />

Bedeutung, da sie sich immer auf mehr oder weniger genau<br />

umschriebene Gebiete bezogen. Wir müssen uns in Erinnerung<br />

rufen, daß sich in früheren Jahrhunderten die Verteilung<br />

von Wald und Feld schnell und weiträumig verändern<br />

konnte. Ein Forst erfaßte daher Waldflächen, aber auch die<br />

dazwischenliegenden Feldfluren und Dörfer. Ein Forst war<br />

ein abgegrenzter Bezirk, in dem der Inhaber bei Strafe<br />

gebieten und verbieten konnte. Diese Befugnis bezog sich auf<br />

die Holznutzung, die Jagd, aber auch auf die Sicherheit der<br />

Personen, die sich in einem Forst aufhielten. Der Inhaber<br />

übte das Geleitrecht aus. Seine Reisigen begleiteten die<br />

durchreisenden Personen bis zur Landesgrenze und waren<br />

für deren Sicherheit verantwortlich. In unserem Falle hieß<br />

dies, daß die Leute der Grafen von Sigmaringen die Reisenden<br />

in Pfullendorf in Empfang nahmen und diese durch den<br />

Weithart nach Norden geleiteten. Das Geleitrecht war also<br />

ein wesentliches Kennzeichen für einen Forst.<br />

Weiterhin übten die Grafen von Sigmaringen den Wildbann<br />

aus. Sie entschieden, wer die Jagd auf Großwild ausüben<br />

dürfe und wer zur Niederjagd auf Hasen, Rebhühner usw.<br />

zugelassen würde. Die Jagd auf das Großwild behielt sich der<br />

Graf wie überall selbst vor. Die hohe Jagd insgesamt war ja<br />

ein Zeichen für hohen Rang der sie ausübenden Person.<br />

Der Inhaber eines Forstes übte zumeist auch die hohe<br />

Gerichtsbarkeit aus. Vergehen über einer gewissen Schadenshöhe<br />

oder Vergehen, bei denen Blut geflossen war, unterlagen<br />

dem Hochgericht. Kleinere Vergehen strafte der Niedergerichtsherr.<br />

Die Forstherrschaft nahm also Ordnungsfunktionen und<br />

hoheitliche Rechte wahr. Daher ist es nicht verwunderlich,<br />

daß in unserem Raum die Forste bei der Bildung von<br />

Territorien eine besondere Rolle spielten. Als K. Friedrich<br />

III. im Jahr 1460 die Herrschaft Sigmaringen zu einer<br />

Grafschaft erhob, legte er für den Umfang der neuen Grafschaft<br />

die alten Forstgrenzen zugrunde, innerhalb derer die<br />

Herren ja schon seit langer Zeit gewisse Hoheitsrechte ausgeübt<br />

hatten. Die vielen Streitigkeiten mit den Nachbarn rührten<br />

daher, daß die Grafen lange Zeit benötigten, diesen Raum<br />

mit realer Herrschaft auszufüllen und ältere Rechte der<br />

Nachbarn zurückzudrängen.<br />

Der große Wald Weithart bildete im Süden des Sigmaringer<br />

Forstes eine geschlossene Fläche, dessen Hoheitsrechte nie<br />

angefochten wurden.<br />

Interessant ist, daß die Grafschaftsgrenzen im äußersten<br />

Süden direkt vor den Toren der Reichsstadt Pfullendorf<br />

verliefen. Pfullendorf hatte als Reichsstadt ein eigenes Territorium,<br />

das aber sehr klein war und im wesentlichen aus dem<br />

Gebiet innerhalb der Stadtmauern bestand. Daher war die<br />

Stadt bestrebt, diese Grenze nach Norden hin zu verschieben,<br />

um Ausdehnungsmöglichkeiten zu erhalten. Über 100 Jahre<br />

wurde daher über die Grenze zur Grafschaft Sigmaringen<br />

gestritten.<br />

Andererseits gehörte die Stadt Pfullendorf zu den Weithartanstößern,<br />

d.h. zu dem Personenkreis, der im Sigmaringer<br />

Forst Holzrechte und Trieb und Trattberechtigungen besaß.<br />

Hier zeigen sich Rechtsüberschneidungen, wie wir sie im<br />

Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer wieder finden.<br />

Die Rechte als Anstößer deuten auf alte Beziehungen von<br />

Pfullendorf zum Sigmaringer Forst, die nicht durch die<br />

Erhebung zur Stadt und die daraufhin einsetzende rechtliche<br />

und hoheitliche Sonderentwicklung beseitigt worden sind.<br />

In Erinnerung ist auch zu rufen, daß in dem der Zisterzienserabtei<br />

Salem unterstehenden Amt Ostrach, das sich östlich des<br />

Weithart erstreckte, zunächst die Herren, dann Grafen von<br />

Sigmaringen die hohe Obrigkeit ausübten. Im Jahr 1611<br />

verpfändeten die Grafen von Sigmaringen der Abtei Salem die<br />

hohe, forstliche und geleitliche Obrigkeit. 1700 bzw. endgültig<br />

1715 ging die Grafengewalt im Amt Ostrach ganz an die<br />

Abtei über. Sigmaringen verfügte hier über keinerlei Rechte<br />

mehr. Auch hier werden wir sehen, daß die salemischen<br />

Dörfer, die an den Weithart anstießen, zu den Nutzungsberechtigten<br />

gehörten.<br />

Die Grafen von Sigmaringen verwalteten den Weithart von<br />

Sigmaringen aus. Hier saß der Jägermeister. Im Schloß in<br />

Sigmaringen waren auch der Büchsenmeister und die Jäger<br />

zuhause. In Habstal saß ein Forstknecht, zeitweilig auch im<br />

Schloß Krauchenwies.<br />

5

Die Weithartgenossenschaft<br />

Von der hohen Obrigkeit, dem Geleit und den Jagdrechten ist<br />

die niedere Gerichtsbarkeit und noch mehr das Eigentum und<br />

die Nutzung abzusetzen und zu unterscheiden. Beim Weithart<br />

nahmen die Anstößer diese Rechte wahr. Als sich die<br />

Nutzungsberechtigten 1522 über die Aufnahme von Magenbuch<br />

in ihren Kreis einigten, waren die Grafen von Sigmaringen<br />

in keiner Weise beteiligt. Ja, ein Sigmaringer Beamter<br />

schrieb sogar auf eine übersandte Abschrift des Rezesses:<br />

»Dieser Vertrag geht Sigmaringen nichts an...« Die Anstößer<br />

des Weithart regelten ihre Angelegenheiten allein, da sie auch<br />

die Eigentümer des Waldes waren. Ohne daß der Zeitpunkt<br />

der Erwerbung festzustellen ist, läßt sich dieser Zustand ab<br />

dem 16.Jahrhundert belegen. 1568 und 1591 traten die<br />

Anstößer als Eigentümer des Waldes und als Niedergerichtsherren<br />

auf, die auch die Nutzung genossenschaftlich regelten.<br />

Sie nannten sich »des Waldts Weitharts Aigenthumbs-,<br />

Grundt- und gemeine Nider Oberkeits Herren«. Sie hatten in<br />

einer Waldordnung festgelegt, in welcher Form die Beholzung<br />

und das Holzfällen, aber auch die Aufforstung zu<br />

geschehen habe und wie die Waldweide, d.h. Wunn, Waid,<br />

Trieb und Tratt, zu regeln sei. Jede beteiligte Gemeinde stellte<br />

zwei Holzschauer, die den Holzeinschlag beaufsichtigen<br />

sollten.<br />

Seit der Mitte bzw. Ende des 16.Jahrhunderts werden folgende<br />

Anstößer des Weitharts genannt: Der Abt von Salem<br />

als Territorialherr über die Dörfer Levertsweiler, Magenbuch<br />

und Lausheim sowie die Vertreter dieser Dörfer; die Stadt<br />

Pfullendorf für sich und für die pfullendorfischen Untertanen<br />

in Mottschieß; die Stadt Mengen für sich und für das Wilhelmitenkloster<br />

in Mengen; die Grafen von Sigmaringen für ihre<br />

Untertanen im Dorf Krauchenwies, für das Schloß in Krauchenwies,<br />

für Schwäbiishausen, Rulfingen, Rosna, Hausen<br />

am Andelsbach und den sigmaringischen Anteil von Mottschieß,<br />

und zuletzt das Kloster Habstal. Schwäbiishausen<br />

gehörte später zur Grafschaft Heiligenberg, die Grundherrschaft<br />

in Mottschieß ging vollständig an die Stadt Pfullendorf<br />

über.<br />

Eine übermäßige Nutzung des Waldes schädigte den Wald so<br />

stark, daß man ihn schließlich aufteilte. Dahinter stand wohl<br />

die Hoffnung, daß ein Eigentümer für seinen Wald eine<br />

stärkere Verantwortung entwickelte als eine Genossenschaft.<br />

Als 1740 die Aufteilung vorgenommen wurde, fehlten in der<br />

Liste der neuen Eigentümer das Wilhelmitenkloster in Mengen<br />

und die Gemeinde Magenbuch. Das Ausscheiden des<br />

Klosters hing möglicherweise mit der Umwandlung in ein<br />

Benediktinersubpriorat bzw. dem Verkauf an Kl. Petershausen<br />

zusammen. Bei Magenbuch ist die Sache eindeutig. 1522<br />

hatte es nur die Weiderechte erhalten, nicht aber die Holzrechte.<br />

Es war also kein vollwertiger Genosse. Da es bei der<br />

Aufteilung vor allem um die Holzrechte ging, wurde es<br />

zunächst nicht berücksichtigt. Erst später trat die Abtei Salem<br />

dem Ort Magenbuch einen Holzteil ab.<br />

Bemerkenswert bei der Aufteilung ist, daß damals die jeweiligen<br />

Herrschaften starken Anteil nahmen. Auch in den Holzund<br />

Waldordnungen, die 1740 erlassen wurden, erhielten der<br />

Sigmaringer Förster und die Holzknechte eine stärkere Aufsichtsfunktion<br />

zugewiesen. Neben das genossenschaftliche<br />

Element trat das herrschaftliche.<br />

Der Wald Weithart wurde zwar in einzelne Besitzanteile<br />

aufgelöst, er behielt aber eine geschlossene Gemarkung. Die<br />

abgegrenzten Waldteile wurden also nicht, wie sonst üblich,<br />

den Gemarkungen der neuen Eigentümer zugeschlagen. So<br />

blieb der Wald Weithart bis in den Anfang unseres Jahrhunderts<br />

eine in sich geschlossene, keiner Gemeinde zugehörende<br />

Gemarkung.<br />

6<br />

Der Wald Weithart stellt aus rechtshistorischer Sicht ein sehr<br />

interessantes Gebilde dar. Die nutzenden Parteien schlossen<br />

sich im 16. Jahrhundert zu einer Genossenschaft zusammen,<br />

die die Rechte aus dem Grundeigentum und der niederen<br />

Gerichtsbarkeit gemeinsam wahrnahmen. Die Ursprünge<br />

und die Gründe für diese Sonderentwicklung sind bisher<br />

nicht untersucht worden. Sicher kann jedoch gesagt werden,<br />

daß die Geschichte, eine Jungfrau Wild aus Riedlingen habe<br />

den Wald an die Weithart-Genossen geschenkt, eine späte<br />

Sage ist, um den Besitz der Genossen zu begründen. Man<br />

wußte damals nichts mehr über den Ursprung der Genossenschaft.<br />

Vielleicht ist der Bezug auf Riedlingen ein Hinweis<br />

darauf, daß der Wald ursprünglich den Grafen von Veringen<br />

gehört hatte. Diese hatten Ende des 13. Jahrhunderts ihren<br />

Besitz südlich der Donau an das Haus Habsburg abgetreten.<br />

Und im 16. bis 18. Jahrhundert machte das Haus Habsburg<br />

als Inhaber der Vorderösterreichischen Lande ja Ansprüche<br />

und Rechte in diesem Raum geltend.<br />

Die Waldnutzung durch die Weithartgenossenschaft<br />

1740 heißt es, daß den Genossen der Wald mit »aller Nutzbarkeit<br />

an Wohn (Wunn), Weyd, Trieb und Tratt, Beholzung<br />

und Äckerich etc.« zustehe. Im Gegensatz zum heutigen<br />

bäuerlichen Wirtschaften war bis um 1800 der Wald ein<br />

notwendiger Bestandteil der bäuerlichen Arbeits- und Nutzungssphäre.<br />

Die Alltagskultur war damals vollständig vom<br />

Holz abhängig, der Wald war für das Leben und Überleben<br />

unentbehrlich. Für den Hausbau, für Zäune, für Werkzeug<br />

und Geräte wurde Holz benötigt. Holz war weitgehend der<br />

einzige Brennstoff. Der Wald hatte ein anderes Erscheinungsbild<br />

als der heutige, der fast allein der Holzproduktion dient.<br />

Der Mischwald mit einem hohen Anteil von Laubbäumen<br />

war mit Weideplätzen durchsetzt, auf die das Vieh getrieben<br />

wurde. Das Laub wurde im Herbst gesammelt und als<br />

Laubheu im Winter an das Vieh verfüttert. Die Eicheln und<br />

Bucheckern dienten den Schweinen im Herbst als Mast. Die<br />

Linden und Obstbäume im Wald stellen eine gute Bienenweide<br />

dar. Zu erinnern ist, daß der Honig damals der gängige<br />

Süßstoff war. Für die Bauern bot der Wald ergänzende<br />

Nahrung. Hier holten sie Obst, Beeren, Pilze und Kräuter.<br />

Die gemeine Weide und der Allmendewald hatten für die<br />

bäuerliche Wirtschaft also einen hohen Stellenwert. Eine<br />

größere Tierhaltung war ohne diese Flächen nicht möglich.<br />

Der Wald war auch eine unentbehrliche Nutzungsreserve, die<br />

man vor Übergriffen Fremder wie vor Überbeanspruchung<br />

und Übernutzung schützen mußte.<br />

Man kann sich vorstellen, daß solch breitgefächerte Anforderungen<br />

an einen Wald zu großen Schädigungen führen konnten.<br />

Und daß dies so ist, zeigt die Nutzungsgeschichte des<br />

Weithart. Es ist typisch, daß 1522 der Streit um den Schweinetrieb<br />

der Magenbucher Bauern beurkundet wurde. Ende<br />

des 15. Jahrhunderts ist ein Bevölkerungswachstum und ein<br />

wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen. Wälder wurden<br />

gerodet und damit wurde die Weide, die Futterbasis für<br />

die Tierhaltung, knapp. Auf diesem Hintergrund entstanden<br />

in vielen Territorien herrschaftliche wie dörfliche Ordnungen,<br />

die die Waldnutzung regelten und den Viehauftrieb in<br />

die Wälder beschränkten. Insofern entspricht die Nutzungsgeschichte<br />

des Weithart der allgemeinen Entwicklung in<br />

Süddeutschland.<br />

Der Weithart war für die Anstößer ein Teil der Allmende, ein<br />

Wald, der gemeinschaftlich genutzt wurde. Es war eine ganz<br />

normale Sache, daß die Anlieger, damals Anstößer genannt,<br />

Weiderechte für das Vieh und die Schweine besaßen.

Als um 1520 die Gemeinde Magenbuch neue Weidegründe<br />

suchte, hatte es wahrscheinlich wieder einmal Wiesen unter<br />

den Pflug genommen. Was lag näher, als das Vieh nun in den<br />

großen Wald zu treiben? Der Protest der übrigen Nutzungsberechtigten<br />

erfolgte sofort. Dies ist ein Zeichen dafür, daß<br />

die Waldweide intensiv genutzt wurde, wenn nicht sogar<br />

schon über die Gebühr beweidet wurde. Die Abtei Salem<br />

setzte sich jedoch für die Untertanen ein und erreichte, daß<br />

die Magenbucher zumindest ein Weiderecht erhielten. Die<br />

Bewohner durften künftig 22 Schweine in den Wald treiben<br />

und gemäß der Waldordnung am Äckerricht, d.h. der Mast<br />

mit Bucheckern und Eicheln, teilnehmen. Darüber hinaus<br />

wurde ihnen erlaubt, ihr gesamtes gehörntes Vieh und die<br />

Pferde im Wald zu weiden. Wurden sie in diesem Bereich mit<br />

den anderen Anstößern gleichgestellt, so wurde ihnen jedoch<br />

verboten, Holz zu schlagen, sei es zum Brennen, Zaunherstellung,<br />

oder gar für Bauzwecke. Magenbuch wurde von der<br />

Holznutzung vollständig ausgeschlossen. Wir sehen hier, wie<br />

sich eine neue Partei in den alten Kreis der Nutzungsberechtigten<br />

drängt und schließlich neues Recht geschaffen wurde.<br />

Das Beholzungsrecht konnten die Neulinge jedoch bis 1740<br />

nicht mehr erlangen. Damals schon gab es für den Weithart<br />

eine Waldordnung und es gab Höchstgrenzen für den Viehauftrieb.<br />

Man wußte damals schon, daß das Gleichgewicht im<br />

Wald nur aufrechterhalten werden konnte, wenn die Nutzungsarten<br />

in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander<br />

standen. Wurde zuviel Vieh aufgetrieben, zerstörte dies den<br />

Jungwald und verhinderte ein Nachwachsen des Baumbestandes.<br />

Andererseits war die Viehzucht wichtig für die<br />

Fleischproduktion wie auch für die Düngerproduktion. Gab<br />

es nicht genug Dung, ließ die Fruchtbarkeit auf den Feldern<br />

nach, die sowieso gegenüber heute recht niedrig war. Die<br />

Kornernte betrug etwa das Drei- bis Fünffache des Gesäten.<br />

Der Viehtrieb im Dorf war geregelt. Ein Hirte sammelte das<br />

Vieh im Ort und trieb es auf die Weide. Abends mußte er es<br />

wieder ins Dorf oder in die Dorfnähe zurücktreiben. Hier gab<br />

es besondere Nachtweiden, die Schutz gegen wilde Tiere wie<br />

Bären und Wölfen boten.<br />

Die Schweine galten als Hauptlieferant für Fleisch. Sie wurden<br />

mit Hausabfällen ernährt und auf die Weide getrieben.<br />

Nach der herbstlichen Mast mit Bucheckern und Eicheln im<br />

Wald wurden die Schweine zumeist geschlachtet. Auch der<br />

Schweinetrieb belastete den Wald. Der Boden wurde aufgewühlt,<br />

das Jungholz geschädigt. Um eine reiche Eichelmast<br />

zu erhalten, schlugen die Hirten die Früchte mit Stangen von<br />

den Bäumen und richteten dabei teilweise großen Schaden an.<br />

Dies ist also die eine Seite des Waldes. Jedes Dorf hatte neben<br />

der Feldflur und den Wiesen auch Waldanteile, die in die<br />

bäuerliche Nutzung eng eingebunden waren. Am Rande ist<br />

hier zu erwähnen, daß die Aufteilung einer Ortsgemarkung in<br />

den Etter des Dorfes, die Ackerflur für die Dreifelderwirtschaft<br />

und die Allmende vor allem als Weidefläche eine<br />

hochmittelalterliche Erscheinungsform ist. Früher ging man<br />

davon aus, daß die Allmende eine germanische Einrichtung<br />

aus der Zeit der Landnahme sei. Vor allem die Agrar- und<br />

Siedlungsforscher haben dies widerlegt. Das, was wir heute<br />

als Dorf bezeichnen, entstand nach der Auflösung der Villikationsverfassung<br />

im 12. und 13. Jahrhundert. Damit haben<br />

wir auch einen annähernden Zeitpunkt, wann die Nutzungsgemeinschaft<br />

im Weithart entstanden sein könnte.<br />

Die andere Seite der Waldnutzung ist der Holzeinschlag. Wir<br />

hatten schon gesehen, daß die Weithart-Genossen im<br />

16. Jahrhundert auch die Verfügung über den Holzeinschlag<br />

erlangt hatten. In anderen Landschaften war dies damals ein<br />

herrschaftliches Recht. Die Obrigkeit teilte den Untertanen<br />

das Bau- und Brennholz zu. In den Beschwerdeartikeln der<br />

oberschwäbischen Bauern aus dem Jahr 1525 klagten diese<br />

z.B. darüber, daß sich die Herrschaften das Beholzungsrecht<br />

vorbehalten hätten. Da hatten es die Weithartanstößer besser.<br />

1522 bestimmten sie, daß der Kreis der Holzberechtigten<br />

nicht erweitert werde. Sie legten den Wirtschaftsplan für die<br />

Holznutzung gemeinsam fest, sie bestimmten die Termine<br />

für den gemeinschaftlichen Holzeinschlag und sie legten auch<br />

den Umfang des Einschlags fest. Seit Ende des 16. Jahrhunderts<br />

galt als Richtzahl für den Brennholzeinschlag, daß für<br />

jede Feuerstelle, d.h. für jeden Haushalt, der Genossen, zwei<br />

Klafter Holz jährlich zu schlagen seien. Ein Klafter war ein<br />

Holzstapel, der etwa 2,10 m hoch, 2,10 m lang und 1,30 m tief<br />

war. Hierzu kam die Nutzholzentnahme für Hausbau, Zäune<br />

und die Handwerker.<br />

Der Holzeinschlag richtete sich nicht nach der Leistungsfähigkeit<br />

des Waldes, sondern nach einer von außen herangetragenen<br />

Meßzahl. Dies führte zu großen Waldschäden, vor<br />

allem als die Bevölkerung und damit die Zahl der Haushalte<br />

wuchsen. Seit Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Holzeinschlag<br />

immer stärker reglementiert, ein Zeichen dafür, daß<br />

man nicht mehr aus dem Vollen wirtschaften konnte. 1593<br />

wurde bestimmt, daß Reiser und Stöcke, die etwa einen<br />

Finger dick waren, in das Klafter gehörten und nicht etwa<br />

zum Reisigbündel. Es gab nicht mehr genügend starke<br />

Bäume, daher mußte auch das Astholz vollständig aufgemacht<br />

werden. Ausdrücklich wurde vermerkt, daß das Jungholz<br />

und Eichen nicht mehr gefällt werden dürften. Was um<br />

1593 noch zurückhaltend ausgesprochen wurde, wurde 1601<br />

drastisch geschildert. Die Weithartgenossen wie die umliegenden<br />

Herrschaften hätten mit einem intensiven Holzeinschlag<br />

den Weithart zugrunde gerichtet. Die Holzordnung<br />

wurde erneuert. An dem Grundübel, dem Brennholzbezug<br />

von 2 Klaftern, wurde jedoch nichts geändert.<br />

Die Klagen über den schlechten Zustand des Waldes hören<br />

nun nicht mehr auf. Bei einer 1699 vorgenommenen<br />

Begehung stellten die Genossen fest, daß der hohe Wildbestand<br />

wie auch der Viehtrieb den Wald stark geschädigt<br />

hätten. Die schönsten jungen Bäume würden abgehauen, um<br />

Holz für Zäune zu erhalten. Die Gerber würden die für<br />

Bauholz geeigneten Eichen und Tannen fällen, die Rinde<br />

abschälen, das Holz aber liegen lassen. Selbst die Weithartgenossen<br />

fällten dünne Bäume, machten Latten daraus und<br />

verkauften diese an Fremde. In der neugefaßten Holzordnung<br />

wurde bestimmt, daß für ein Jahr überhaupt kein Holz<br />

gefällt werden dürfe. Allein das vom Sturm umgeworfene<br />

Holz durfte aufgemacht werden. Bauholz wies die Gemeindeobrigkeit<br />

zu, Holzverkauf an Fremde wurde vollständig<br />

verboten, ebenso das Roden von Waldflächen.<br />

Als es schließlich um 1740 kaum noch starke Stämme im Wald<br />

gab, dafür jedoch um so mehr Kahlschläge und wüste Plätze,<br />

die nicht mehr aufgeforstet worden waren, befürchteten die<br />

Genossen den gänzlichen Abgang des Waldes. Nachdem man<br />

1736 die Zustimmung des Hauses Habsburg als Oberlehnsherren<br />

und des Grafen von Sigmaringen als Forstherren zu<br />

einer Aufteilung des Waldes eingeholt hatte, ging man 1740<br />

an die Separierung. Der beabsichtigte Schutz galt allein dem<br />

Baumbestand. Der Weidgang, d.h. der Viehauftrieb, wurde<br />

wie bisher beibehalten. Der Holzboden wurde dagegen aufgeteilt,<br />

so daß jeder neue Eigentümer darüber frei verfügen<br />

konnte. Die Zahl der Rauchfänge wurde als Schlüssel für die<br />

Aufteilung zugrunde gelegt. Für die 1107 Rauchfänge standen<br />

2374 Jauchert Wald zur Verfügung, von denen schon 73 J.<br />

an öden Plätzen und 18 J. für die Landstraßen abgezogen<br />

worden waren. Zusammen mit dem Aufteilungsprozeß<br />

wurde wiederum eine Holzordnung erlassen, die unter anderem<br />

vorsah, für die Aufforstung stärker als bisher zu sorgen,<br />

die den einzelnen Baum stärker schützte, und die das Roden<br />

völlig untersagte. Aber auch diese Bestimmungen konnten<br />

den Wald kaum retten. Bis 1827, als der Viehtrieb abgelöst<br />

7

wurde, wuchs kaum Holz nach, so daß damals kein geschlossener<br />

Wald mehr vorhanden war.<br />

In aller Kürze wurde den Wechselwirkungen zwischen Waldentwicklung<br />

und wirtschaftlicher Nutzung nachgegangen,<br />

die tiefgreifende Folgen für den Wald gehabt haben. Was wir<br />

HERBERT BURKARTH<br />

Die Laichinger Hungerchronik<br />

1985 erschien ein sehr schönes und reich bebildertes Buch<br />

»Die Hungerjahre 1816/17 auf der Alb und an der Donau«,<br />

herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der Heimatmuseen<br />

im Alb-Donaukreis. Neben vielen kleineren Beiträgen<br />

aus verschiedenen Orten ist hier die »Laichinger Hungerchronik«<br />

im Wortlaut abgedruckt. Auch im Katalog der<br />

Napoleon-Ausstellung wird die Chronik erwähnt. Liest man<br />

die Beiträge in Tageszeitungen usw., die zum gleichen Thema<br />

erschienen, so wird zwar gelegentlich von örtlichen Begebenheiten<br />

berichtet, die Schilderung der allgemeinen Verhältnisse<br />

stammt aber meistens wieder aus der Laichinger Chronik.<br />

Die genannte Chronik wurde erstmals 1916 von dem Lehrer<br />

und späteren Rektor C. A. Schnerring in den »Blättern des<br />

Schwäbischen Albvereins« veröffentlicht. Im gleichen Jahr<br />

erschien sie auch in den Württembergischen Jahrbüchern für<br />

Statistik und Landeskunde und wurde damit fast zu einer<br />

amtlichen Verlautbarung.<br />

Die Laichinger Hungerchronik eine Fälschung<br />

Der Münsinger Stadtarchivar Günter Randecker hat das<br />

Verdienst, die Laichinger Hungerchronik als Fälschung<br />

erkannt zu haben. Randecker beschäftigte sich mit der<br />

Geschichte der Buttenhauser Juden. Dabei fiel ihm auf, daß<br />

das, was er in zeitgenössischen Akten fand, mit den Schilderungen<br />

der Chronik keinerlei Ähnlichkeit hat. Nach der<br />

Chronik hatten die Buttenhauser Juden den ganzen Getreidehandel<br />

auf der Alb als Monopol und waren durch ihre<br />

Preistreiberei mitschuldig an der Hungersnot von 1816/17.<br />

Randecker konnte nachweisen, daß die Juden von Buttenhausen<br />

arme Leute waren, die allenfalls einen Hausierhandel<br />

betrieben. Es gab in Buttenhausen nicht einen Getreidehändler.<br />

Randecker hält die ganze Chronik für eine Fälschung von<br />

Schnerring. Er hat seine Erkenntnisse in einer Dokumentation<br />

niedergelegt: »Die Hungerjahre 1816/17auf der Münsinger<br />

Alb«, die bei der Stadt Münsingen zu bekommen ist. Im<br />

ersten Teil findet man eine große Zahl bisher unveröffentlichter<br />

Berichte über die Hungerjahre 1816/17 auf der Münsinger<br />

Alb. Sehr interessant sind auch die Ausführungen über die<br />

Auswanderungen, welche durch die Teuerung ausgelöst wurden.<br />

Die meisten Auswanderer aus der Münsinger Gegend<br />

zogen in den Südkaukasus, um dem Heiligen Land nahe zu<br />

sein. Es spielten dabei religiöse Vorstellungen der »Stundenleute«<br />

über den 1836 drohenden Weltuntergang eine Rolle.<br />

Im zweiten Teil seiner Dokumentation setzt sich Randecker<br />

mit der »Laichinger Hungerchronik« auseinander. Nachdem<br />

er das Original der »Vergilbten Blätter« in Händen hat, bleibt<br />

von der Chronik nicht mehr viel übrig. Auch der Versuch<br />

einer »Schadensbegrenzung«, wie er von dem Volkskundler<br />

Dr. Hans Medick unternommen wurde, dürfte vergeblich<br />

sein: Die Laichinger Chronik ist eine Fälschung von Schnerring.<br />

Man fragt sich, wie kommt jemand dazu, so etwas zu<br />

machen? Schnerring gibt die Antwort selbst: »Zu meinem<br />

8<br />

heute als »Waldsterben« bezeichnen, die Furcht vor dem<br />

Abgang des Waldes wegen veränderter Umweltbedingungen,<br />

hat es früher in anderer Form also auch schon gegeben. Die<br />

Eingriffe der Menschen in die Naturlandschaft haben auch in<br />

früheren Zeiten tiefgreifende Veränderungen und Folgelasten<br />

mit sich gebracht.<br />

geschichtlichen Dorfroman >Du suchest das Land heim

verdiente er keine 24 fl im Monat. Wer hatte in Laichingen ein<br />

festes Monatsgehalt? Allenfalls der Pfarrer und der Lehrer.<br />

Beides war der Chronist wohl nicht; wer war er? Nur der<br />

Rektor Schnerring konnte so denken. Deutlichste Folge der<br />

Mißernte war die Teuerung, wie jedem zeitgenössischen<br />

Bericht zu entnehmen ist. Zur Steigerung der Dramatik<br />

benötigte der Fälscher die Wucherer, die Kornjuden. Da sein<br />

Horizont nicht weiter reichte, ernannte er die Juden von<br />

Buttenhausen dazu.<br />

Es ist das bleibende Verdienst von Randecker, die Laichinger<br />

Chronik als Fälschung erkannt zu haben. Es scheint aber zu<br />

einseitig, anzunehmen, Schnerring habe die Chronik nur<br />

verfaßt, um antisemitische Parolen zu verbreiten. Sie gar als<br />

»flammenden Aufruf« zur Judenvernichtung zu bezeichnen,<br />

Der Meister von Meßkirch hieß Jerg Ziegler<br />

Der »Meister von Meßkirch« ist eine der faszinierendsten<br />

Gestalten in der südwestdeutschen Kunstgeschichte. Schon<br />

im vorigen Jahrhundert war ein Maler der Renaissance aufgefallen,<br />

dessen überragendes Können sich deutlich von der<br />

Kunst seiner schwäbischen Zeitgenossen unterschied. Offensichtlich<br />

war er von der Dürer'schen Schule beeinflußt. Er<br />

arbeitete für die Grafen von Zimmern, die Grafen von Zollern<br />

und auch für Kirchen und Klöster. Irgendwo mußte ja sein<br />

Name in einer Urkunde auftauchen, aber nirgends fand man<br />

ihn. Mit allen möglichen bekannten Künstlern wurde er<br />

identifiziert, aber nichts stimmte.<br />

Pater Ansgar fand den Namen.<br />

1908 veröffentlichte P. Ansgar Pöllmann von Kloster Beuron<br />

eine Entdeckung, die das Problem zu lösen schien. Er<br />

behauptete, daß der Meister von Meßkirch seine Werke<br />

signiert habe und Jerg Ziegler heiße. Auf einer Benediktustafel<br />

in Stuttgart hatte er auch die Jahreszahl 1524 gefunden.<br />

Seine Angaben bewies er durch Fotografien. Doch die<br />

Fachleute, welche seine Angaben überprüfen wollten, fanden<br />

nichts. Dabei hatte er beschrieben, wie seine Aufnahmen<br />

zustande gekommen waren: Mit violettem Licht von Bogenlampen<br />

(ÜV-Licht). Diese Technik wurde damals in Beuron<br />

schon angewendet, um Palimpsesten (abgeschabte und wieder<br />

beschriebene Pergamentblätter) lesbar zu machen. Trotzdem<br />

erklärte man Pöllmanns Signaturen für Phantasiegebilde.<br />

Es wurde sogar behauptet, er habe an seinen Fotoplatten<br />

retuschiert.<br />

Falsche Meister von Meßkirch<br />

Der Karlsruher Kunsthistoriker Hans Rott bot schließlich<br />

einen neuen Namen an, den Baiinger Maler Joseph Weiß. Er<br />

schrieb, die Spukgestalt des Jerg Ziegler könne nun endgültig<br />

aus der Kunstgeschichte verschwinden. Ganz verschwand sie<br />

jedoch nicht, denn 1940 zeigt Josef Hecht aus Konstanz, daß<br />

Pöllmanns Signaturen auf mindestens drei Bildern nachweisbar<br />

sind. Außerdem hatte Johann Adam Kraus entdeckt, daß<br />

es 1548 und 1561 in Hechingen einen Hofmaler namens Jerg<br />

bzw. Jerg Ziegler gab. Seltsamerweise wurde die Arbeit von<br />

Hecht nirgends zur Kenntnis genommen. 1950 tauchte ein<br />

neuer Name auf. Christian Altgraf Salm wies auf die Möglichkeit<br />

hin, daß Peter Strüb aus Veringenstadt der Meister von<br />

Meßkirch sein könnte. In seinem Buch über die Malerfamilie<br />

Strüb bekräftigte Hans Dieter Ingenhoff 1962 die Peter<br />

Strüb-Hypothese. Die Meister-von-Meßkirch-Frage schien<br />

erneut endgültig gelöst. Allerdings gab es auch erhebliche<br />

Bedenken. Alfons Kasper warnte vor dieser völlig unhaltbaren<br />

Theorie und Johann Adam Kraus zeigte, daß Peter Strüb<br />

schon aus biographischen Gründen nicht der Meister von<br />

geht zu weit. Wahrscheinlicher ist, daß Schnerring durch die<br />

Hungersnot im 1. Weltkrieg angeregt wurde, sich mit einer<br />

historischen Hungerzeit zu befassen. Es stimmt auch nicht,<br />

daß Schnerring den Wucher der Juden als Ursache der<br />

Hungersnot bezeichnete. Er behauptet lediglich (fälschlich),<br />

die Juden hätten sich an der Not bereichert. Auch dürfte der<br />

Ausdruck »Jahrhundertfälschung« für das Schnerring'sche<br />

Elaborat etwas zu hoch gegriffen sein. Ps. In Heft 1 - <strong>1989</strong> der<br />

»Blätter des Schwäbischen Albvereins« bringt Randecker<br />

einen Aufsatz: Die »handschriftlichen Aufzeichnungen eines<br />

Aelblers über die Teuerungs- und Hungerjahre 1816/17« -<br />

eine Jahrhundertfälschung. Er zeigt mehrere Faksimile-Beispiele,<br />

welche den Charakter der Fälschung deutlich erkennen<br />

lassen.<br />

Signatur der Benediktustafel in der Staatsgalerie Stuttgart: 1524 jerg<br />

z. (nach Pöllmann)<br />

Meßkirch sein konnte. Er war in der fraglichen Zeit körperlich<br />

schon so behindert, daß er nicht einmal gehen konnte.<br />

Trotzdem stürmte man begeistert in diese Sackgasse. Am<br />

»Strübhaus« in Veringenstadt kann man selbiges heute noch<br />

nachlesen. Pfarrer Kohler aus Veringenstadt glaubte sogar,<br />

das Strübhaus auf dem Meßkircher Dreikönigsbild zu erkennen,<br />

und forderte die Stadt Meßkirch auf, dem Peter Strüb ein<br />

Denkmal zu errichten. Zum Glück waren die Meßkircher<br />

vorsichtig. Aber auch in Museen wird Peter Strüb noch als<br />

Meister von Meßkirch angeboten.<br />

Jerg Ziegler heißt er.<br />

Unter diesem Titel erschien am 4. Januar <strong>1989</strong> in der »Stuttgarter<br />

Zeitung« ein Aufsatz von Wolfgang Urban, u.a.<br />

Kunstbeauftragter der Diözese Rottenburg. Urban ist mit<br />

9

detektivischer Kleinarbeit vorgegangen und hat erneut die<br />

Angaben von Pöllmann und Hecht überprüft. Urban zitierte<br />

Goethe, das schwerste sei, zu erkennen, was vor den Augen<br />

liege. Nicht nur, daß er Pöllmanns Angaben bestätigen<br />

kohnte, er fand auch auf anderen Bildern, die dem Meister<br />

t?0\<br />

*<br />

Signatur einer verschollenen Drei-Königs-Tafel aus Hechingen (nach<br />

Hecht).<br />

von Meßkirch zugeschrieben werden, die gleichen Signaturen.<br />

Bemerkenswert ist der Thalheimer Altar im Landesmuseum<br />

Stuttgart, der erst spät dem Meister von Meßkirch<br />

zugeschrieben wurde (Ingenhoff u.a.). Hier fand Urban auf<br />

einem Stein die Signatur »jerg«. Der mittlere der Hl. Drei<br />

Könige blickt den Beschauer an; an den äußeren Enden seines<br />

Mützenbandes findet man die Zeichen I und 3 für JZ. Kein<br />

Zweifel, hier hat sich Jerg Ziegler selbst dargestellt. Wir<br />

wissen nun nicht nur, wer der Meister von Meßkirch war, wir<br />

wissen auch, wie er aussah.<br />

Alle Probleme sind noch nicht gelöst.<br />

Bisher wurde angenommen, daß der Meister von Meßkirch<br />

WOLFGANG HERMANN<br />

nach 1540 gestorben sei, weil sein Werk plötzlich abbreche.<br />

Dabei wurde nie bedacht, daß nach 1535 in Württemberg und<br />

vielen Städten und Herrschaften die Reformation eingeführt<br />

wurde. Ein Bildersturm brach los, in dem unzählige Bilder<br />

und Plastiken vernichtet wurden. Nach Urban hat Ziegler<br />

z. B. 440 Pflanzenaquarelle für den Tübinger Professor Leonhart<br />

Fuchs geschaffen. Hecht glaubte, daß Ziegler Hofmaler<br />

in Hechingen war. Es scheint also durchaus eine zweite<br />

Schaffensperiode des Meisters von Meßkirch gegeben zu<br />

haben. Zitat Urban: »Schwierigkeiten bereitet es noch, das<br />

Leben Jörg Zieglers genealogisch zu erfassen. Aber daß er der<br />

Meister von Meßkirch ist, läßt sich durch die Fülle von<br />

Belegen nachweisen.« B.<br />

Das Wasserschloß der Herren von Neuneck -<br />

die Wiederherstellung seines äußeren Bildes und seine künftige Aufgabe<br />

Im Juni 1984 hatte der Verfasser an dieser Stelle gefragt:<br />

»Rettet Sulz sein Wasserschloß?« Heute, etwa zum Erscheinen<br />

dieser Nummer der »Hohenzollerischen Heimat«, darf<br />

man sagen, daß die Renovation des Schloßäußeren abgeschlossen<br />

ist. Noch im Februar 1985 war es allen Betrachtern<br />

nicht klar, ob die Renovierung der Innenräume im laufenden<br />

Jahrzehnt möglich würde, da keine Geldgeber in Sicht waren.<br />

Mit der Errichtung eines Museums, das von den Kreisen<br />

Rottweil und Freudenstadt getragen wird, könnte dem<br />

Schloß jetzt eine neue Bedeutung zugewiesen werden.<br />

Die Außenrenovierung wurde in der Hauptsache vom Land<br />

mit ca. 2,2 Mio DM finanziell getragen. Bezüglich der<br />

Wiederherstellung der Innenräume war man sich noch 1984<br />

im Gemeinderat von Sulz weder im klaren darüber, woher die<br />

Stadt die Geldmittel nehmen sollte; auch wußten die Räte<br />

nicht, welchem Nutzungskonzept man zuneigen sollte. Erst<br />

10<br />

Selbstporträt des Jörg Ziegler auf dem Talheimer Altar (Württ. Landesmuseum<br />

Stuttgart)<br />

dann, als das regionale Bauernmuseum von Horb nach Glatt<br />

verlegt wurde, gab es auch neue Hoffnung für das Hauptgebäude.<br />

Was im Sommer 1983 noch in der Planung war, oder gar sehr<br />

in Frage stand 1 , ist jetzt verwirklicht. Die Erneuerungsarbeiten<br />

erforderten ihre Zeit; »unter Volldampf« wurde kaum<br />

gearbeitet. Zwischen 1984 und 1987 geschah dies: An der<br />

Südseite wurde die frühere Balustrade wiedererrichtet und<br />

die vermauerten Türen geöffnet, welche vom ehemaligen<br />

Rittersaal auf diese hinausführten. Die Balustrade ist über<br />

dem Gewölbe der Schloßkapelle errichtet. An derselben<br />

Front wurde der Putz erneuert, am Südwestturm eine Wappennische,<br />

ein Schießschlitz und Bemalungen um dieselben<br />

freigelegt und renoviert. Die Westfassade brachte wenig<br />

Probleme, da es bei diesen Arbeiten nur um die Wiederherstellung<br />

des Putzes ging.

Wasserschloß Glatt, Zustand Juli 1988. Foto P.T.Müller<br />

Innerhalb dieser genannten Jahre wurde der nördliche Torturm<br />

gesichert und der senkrecht verlaufende Riß im Mauerwerk<br />

beseitigt. Sein Dach wurde gerichtet, sein Verputz<br />

erneuert und in weißer Farbe gehalten. Die Ausbauchungen<br />

der steinernen Brücke über den Graben wurden aufgefangen.<br />

Ebenso machte man den Wehrgang zur inneren Hofseite hin<br />

als Fachwerkkonstruktion wieder sichtbar und deckte sein<br />

Dach frisch ein. Vier neu aufgerichtete Schornsteine mit<br />

gekröpftem Abschluß unterhalb der Kaminhauben erheben<br />

sich nun über dem Westflügel 2 .<br />

Im September 1988 machte man im Innenhof diese Entdekkungen:<br />

Es hatte zwei Nischen in der Wehrmauer gegeben,<br />

die sich hinter den zugehörigen Schießschlitzen befanden.<br />

Zwischen ihnen ist der Trogbrunnen des Innenhofes in die<br />

Wand des Wehrbaues eingefügt. Die Nischen waren zuge-<br />

mauert. Ihr Platz wurde am neu aufgebrachten Verputz<br />

angedeutet. Rechts vom Brunnen, in der zugemauerten<br />

Nische, fand sich ein mächtiger Baustein, etwa 0,90 x 0,35 m<br />

stark. In ihn ist die Jahreszahl 1547 eingehauen und der Stein<br />

trägt noch Spuren einer Abbildung des kaiserlichen Kammerherrenschlüssels.<br />

Die Vermutung darf geäußert werden, daß<br />

der Fundort des Bausteins, der einem Eckstein gleicht, nicht<br />

der ursprüngliche Verwendungsort gewesen ist.<br />

Überraschender war die Aufdeckung einer zugemauerten<br />

großen Nische über dem Portal der Kapelle. Diese war hinter<br />

der Stelle, an der man heute das große Wappen jener Eigentümer<br />

des Schlosses vorfindet, die den Herren von Neuneck<br />

folgten: Die beiden größeren Mittelwappen, Landsee und<br />

Trassberg, sind von 8 kleineren Wappen umgeben: Schilling<br />

von Cannstadt, von Rollin, Kayser, Herbst von Herbstburg,<br />

11

von Furtenbach, Papus von Trassberg, Freiherr von Landsee<br />

und Reinhold von BabenwoP. Leider läßt sich heute ohne<br />

Aktenkenntnis nicht sagen, zu welchen Demonstrationszwecken<br />

diese Nische seinerzeit eingefügt worden war.<br />

Wappen wiesen den Eigentümer aus<br />

Im Dezember 1984 wurde von einer Wappentafel berichtet' 1 ,<br />

die in der Mauer des Südostturmes gefunden wurde. Diese<br />

zeigte das Wappen derer von Hohenrechberg und bezog sich<br />

auf Magdalena von Rechberg (zweites bis letztes Drittel des<br />

16.Jahrhunderts). Der Verfasser stellte damals die Frage,<br />

warum die Tafel ohne das neuneckische Wappen gemalt war.<br />

Die Antwort gab eine aufgefundene Nische der gleichen<br />

Größe im Südwestturm. Leider fand man sie leer. Von Seiten<br />

des Architekten, Herrn Anton Beuter, wurde angenommen,<br />

daß sich an dieser Stelle das neuneckische Wappen befunden<br />

hatte. Dieses hat auf rotem Grund einen goldenen Querbalken<br />

in der Schildmitte und darüber einen Stern in Silber 5 .<br />

Eine der zahlreichen Wappenvorlagen wurde dazu verwendet,<br />

um eine Nachbildung in dieser Nische anzubringen. Es<br />

muß bemerkt werden, daß die Malereien, auf dem Putz<br />

befindlich und die Tafel umgebend, in keiner Weise auf die<br />

analogen Malereien am Südostturm abgestimmt sind. Man<br />

darf jedoch annehmen, daß zuerst die Tafeln für Hans<br />

Heinrich von Neuneck (1530-1577, fl578) und seine Frau<br />

Magdalena von Rechberg (+1614) geschaffen wurden und<br />

dann, in unterschiedlich später Zeit oder durch verschiedene<br />

Meister, die Secco-Bilder angebracht worden sind.<br />

Am nördlicherseits gelegenen Torturm wurde an seiner<br />

Frontseite eine Nische von ungefähr 150 X 100 cm Abmessung<br />

aufgefunden. Auch sie war leer. Angebracht war eine<br />

Tafel zwischen einem darüberliegenden Fenster und dem<br />

später hinzugefügten steinernen Wappenrelief des Fürstenhauses<br />

von Hohenzollern-Sigmaringen. Was die Tafel als<br />

Bildwerk trug, wissen wir nicht. Vielleicht stammte sie aus<br />

der Zeit vor dem Kloster Muri (ab 1706) und trug ein<br />

Heiligenbildnis oder auch adelige Wappen. Im Zuge der<br />

Renovierung wurde eine neue Wappentafel geschaffen, welche<br />

die Reihe der Schloßeigentümer repräsentieren soll. Es<br />

handelt sich um sechs Wappen: zwei Orts- und vier herrschaftliche<br />

Wappen. Sie sind nach diesem Schema angebracht:<br />

Adelswappen<br />

Hohenz.-Sigmaringen<br />

Adels wappen 6<br />

Neuneck<br />

Ortswappen<br />

Glatt<br />

Adelswappen<br />

Landsee<br />

Ortswappen<br />

Sulz<br />

Herrschaftswappen<br />

Kloster Muri<br />

Wappen dienten u. a. als Hauszeichen. Es ist möglich, daß<br />

Franz von Landsee nach der Übernahme der Herrschaft Glatt<br />

(1680) die Wappentafeln am Südost- und Südwestturm entfernen<br />

bzw. zumauern ließ. Dieser hatte im Anschluß an ein<br />

Verfahren vor dem Lehengericht die Herrschaft Glatt zugesprochen<br />

erhalten. Das Geschlecht der Familie von Neuneck<br />

war in ihrem Mannesstamm 1671 erloschen. In diesem Sinne<br />

ist denkbar, daß der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen<br />

um 1806 eine eventuell vorhandene Wappentafel aus dem<br />

Torturm herausnehmen ließ, um mit dem eigenen steinernen<br />

Wappenrelief - zwei Hunde halten den Wappenschild - sein<br />

Eigentumsrecht zu dokumentieren.<br />

Bildhafte Humoresken und vielfältiges Rankenwerk<br />

Die wesentlichste Zeit der Jahre 1987/88 galt der Wiedersichtbarmachung<br />

früherer Wandbemalungen. Sie stammen<br />

nach Aussage der Restauratoren aus der Zeit der Renaissance.<br />

Zwei stilistisch völlig verschiedene Ausschmückungen, die<br />

12<br />

Fensterdekoration am Turm, Wasserschloß Glatt. Foto W. Hermann<br />

sog. Weiß- und Rotmalerei, befinden sich an den Außenwänden.<br />

Die weiße und zugleich jüngere stammt vom Ende des<br />

17.Jahrhunderts. Allein sie war am obersten Stockwerk<br />

auffindbar, an den beiden unteren Geschossen jedoch beide<br />

Arten der Bemalung. Die weiße Bemalung sei ungefähr 80<br />

Jahre nach der roten Bemalung aufgetragen worden 7 . Diese<br />

Weißmalerei besteht aus bandartigen Ornamenten, die die<br />

Fenster umrahmen. In diesem Beitrag soll die Rotbemalung<br />

der Nordtürme im Vordergrund stehen. Das teils humoristische,<br />

teils skurrile Bildprogramm 8 am nordöstlichen Rundturm<br />

umgibt acht Fenster. Diese sind in zwei Ebenen angeordnet;<br />

um je vier Fenster im Unter- und 1. Obergeschoß.<br />

Anmerkungen<br />

1<br />

Wolf gang Hermann, Rettet Sulz sein Wasserschloß, HH 1984,<br />

S. 20, S. 54.<br />

2<br />

Unter »kröpfen« versteht man in der Baukunst: ein Gesims oder<br />

ein Gebälk um ein vorstehendes Architekturglied (Wandpfeiler,<br />

Wandsäule, Pilaster usw.) herumführen. - Meyers Enzyklop.<br />

Lexikon, Band 14, S.396.<br />

3<br />

Kunstdenkmäler Hohenzollerns, 1896, S.82<br />

4<br />

Wolfgang Hermann, Das Wasserschloß Glatt, HH 1984, S.56<br />

5<br />

Kinder von Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch Bd. 3,<br />

S. 234-235<br />

6<br />

Das Wappen der Herren von Neuneck erhielt auf der Wappentafel<br />

des Torturms einen Stern in goldener Farbe; die neue Wappentafel<br />

in der Nische des runden Südwestturms zeigt ebenfalls einen<br />

goldenen Stern.<br />

7<br />

Bericht in der Südwestpresse: Fantasiefiguren unter Putz, vom<br />

21. 7. 1988, Redaktion Sulzer Chronik.<br />

8<br />

Dieses Bildprogramm wie die übrigen Wandmalereien an der<br />

Ostfassade, wurde nicht wie im Dezember 1984 vom Verfasser<br />

angegeben, der wissenschaftlichen Untersuchung zugeführt.<br />

Schluß folgt!

WALTER KEMPE<br />

Unterweilerund seine Kapelle<br />

1. Der Ort<br />

Unterweiler ist ein kleiner Ort, der zwischen Ostrach und<br />

Königseggwald am Seebach liegt. Mit Laubbach und Oberweiler<br />

gehört er seit der Kreisreform 1973/74 zur Gesamt-<br />

Gemeinde Ostrach.<br />

Die 29 Teilorte bzw. Wohnbezirke Ostrachs stammen aus<br />

verschiedenen Territorien und Verwaltungsbezirken. Die<br />

einen waren badisch, die anderen hohenzollerisch oder württembergisch.<br />

Wenn man sich die letzten 800 Jahre der wechselhaften<br />

Geschichte vor Augen führt, gehörten sie schon einmal<br />

früher, nämlich in der Zeit der Herrschaft des Klosters Salem,<br />

größtenteils zusammen und hatten gleiche Nöte und Sorgen.<br />

Oft vergessen wir bei dem Geschehen der Gegenwart, daß<br />

wir selbst mit der Kette vergangener Generationen verbunden<br />

sind. Trotz allem Wandel der Zeiten, waren unsere<br />

Vorfahren in ihrem Fühlen, Denken und Handeln uns ähnlich<br />

und standen genauso in einer Wechselbeziehung zu<br />

unserer Landschaft.<br />

Manches läßt sich nur bei Kenntnis des Vergangenen erklären.<br />

Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung des Schicksals<br />

Unterweilers, so wie Urkunden und Akten es uns erzählen.<br />

2. Die Kapelle<br />

Mitten im Ort steht eine kleine Kapelle, wie auch in Wangen<br />

oder Jettkofen. Sie wurde jetzt zum Anlaß, sich näher mit den<br />

geschichtlichen Zusammenhängen zu befassen. Bei den<br />

Gesprächen über Renovierungsarbeiten wurde festgestellt,<br />

daß weder das Alter, noch der Anlaß ihrer Errichtung, noch<br />

die Besitzverhältnisse genauer bekannt sind. Klar war bis<br />

jetzt, daß sie auf einem Gemeindegrundstück steht und die<br />

Gesamt-Gemeinde Ostrach verpflichtet ist, sie baulich zu<br />

unterhalten.<br />

Unsicherheiten bestehen, welchem Patron sie zuzuordnen<br />

ist. Zum Bewußtsein kam wieder, daß die 87 Einwohner<br />

kirchlich heute noch zu den drei verschiedenen kath. Pfarreien<br />

Hoßkirch, Königseggwald, Ostrach und den zwei<br />

Diözesen Freiburg und Rottenburg gehören.<br />

Die Antwort auf die Frage nach dem »Warum« sollen die<br />

folgenden Ausführungen, soweit möglich, geben.<br />

I. ZUR GESCHICHTE DES ORTES<br />

Auf der Suche nach den urkundlichen Spuren des Ortes<br />

Unterweiler gab es zunächst eine Schwierigkeit, die mit dem<br />

Namen zusammenhängt.<br />

1. Der Name Unterweiler<br />

Der heute noch für die Siedlungsform von mehreren Höfen<br />

verwendete Begriff Weiler, wurde zu einem Ortsnamen, der<br />

nicht nur bei uns vorkommt, sondern auch in anderen<br />

Gegenden. Das Wort stammt aus der Merowingerzeit. Es<br />

wurde erst im 7. Jahrhundert zur Ortsnamenbildung herangezogen<br />

1 .<br />

In den alten Urkunden ist die Schreibweise unterschiedlich,<br />

teils deutsch, teils lateinisch, z.B. Wiler, villare.<br />

Zusammengesetzte Formen des Namens, wie Tagebrehtswilaer<br />

= Davidschweiler = Tafertsweiler (z.B. 1246) 2 oder<br />

Burcwiler = Burgweiler (z.B. Mai 1279) 3 waren schon früh<br />

zu festen Begriffen geworden. Sie erleichtern die Lagebestim-<br />

mung und die Zuordnung von in Urkunden genannten<br />

Sachverhalten. Es sind jedoch manchmal auch hier noch<br />

neben dem Namen weitere Kriterien erforderlich, um eine<br />

sichere Identifizierung vornehmen zu können.<br />

Auch die Nennung von Ober- und Unterweiler in Verbindung<br />

mit anderen Nachbarorten hilft oft weiter. In den<br />

Anfängen wurde Unterweiler auch als Nidrenwillare (Niederweiler)<br />

bezeichnet, das jedoch von dem jüngeren Ort<br />

Niederweiler bei Wilhelmsdorf zu unterscheiden ist.<br />

Eindeutiger wird ferner die Zuordnung bei Erläuterungen<br />

wie Weiler bei Hoßkirch (Wiler prope Huskilch, 1278) 4 .<br />

Bei Zeugen oder Vertragspartnern einer Beurkundung wurde<br />

oft der Wohn- und Geburtsort zugefügt. Hier finden wir z. B.<br />

Friedrich, Schmied (fabro) von Weiler, der sowohl in Zusammenhang<br />

mit Unterweiler 1265 5 , als auch 1279 mit Burgweiler<br />

genannt wurde 6 , Heinrich von Weiler 1279 6 und Mantz<br />

von Weiler 1334 7 .<br />

Eine sichere Zuordnung ist bei Personennamen in dieser Zeit<br />

schwierig. Zumindest dürfte der Schmied Burgweiler zugehörig<br />

sein.<br />

2. Die verschiedenartigen Besitzverhältnisse<br />

Die Vielschichtigkeit der Besitz- und Rechtsverhältnisse der<br />

früheren Jahrhunderte erschwert uns heute oft das Verständnis<br />

für und den Überblick über die verschiedenen Besitzübertragungen,<br />

die in den Dokumenten festgelegt sind.<br />

Da erscheint beispielsweise der Grundherr als Eigentümer<br />

des Grund und Bodens. Er konnte in der Rechtsform der<br />

Leihe (Lehen) oder Pacht seine Höfe an andere Personen<br />

geben. Sie hatten dann nur ein Nutzungsrecht und ein stark<br />

eingeschränktes Verfügungsrecht über Hof und Land.<br />

Die Rechte, Steuern und andere Abgaben einzuziehen (z.B.<br />

Bede, Zehntrecht) und andere Verwaltungsbefugnisse in<br />

einem bestimmten Bezirk, konnten wieder von dem Grundherren<br />

oder einem Dritten wahrgenommen werden.<br />

Die hohe Gerichtsbarkeit, d.h. die Entscheidung über Leben<br />

und Tod, war dem Landesherren vorbehalten. Er war oft mit<br />

dem Grundherren identisch.<br />

Die niedere Gerichtsbarkeit, das Dorfgericht, konnte wieder<br />

in anderen Händen liegen.<br />

Das Patronatsrecht über eine Pfarrei, mit dem Vorschlagsrecht<br />

bei Einsetzung von Geistlichen, wurde oft gesondert<br />

ausgeübt. Es war auch mit der Verpflichtung zur baulichen<br />

Unterhaltung der Kirche verbunden.<br />

3. Die Weifen und das Kloster Weingarten als Besitzer<br />

Unterweilers<br />

Die Geschichte Unterweilers ist mit der des einflußreichen<br />

Geschlechts der Weifen und des Klosters Weingarten verknüpft.<br />

Stammschloß und Burg der Weifen lagen nach Vanotti auf<br />