Joschka Fischer Die rot-grünen Jahre | Michael Ondaatje Divisadero ...

Joschka Fischer Die rot-grünen Jahre | Michael Ondaatje Divisadero ...

Joschka Fischer Die rot-grünen Jahre | Michael Ondaatje Divisadero ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

4. November 2007<br />

<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong> <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong> | <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong> <strong>Divisadero</strong> |<br />

Anne Applebaum Essay über die russische Revolution und westliche<br />

Intellektuelle | Paul Stauffer bespricht die neue Saly-Mayer-Biografie |<br />

Rezensionen von Ralph Dutli, Angelika Overath, Urs Altermatt und vielen<br />

anderen | Charles Lewinsky Meine Zitatenlese

Inhalt<br />

<strong>Jahre</strong>stage sind<br />

Geburtstage<br />

der Geschichte<br />

4. November 2007<br />

�������������������� <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong> | ���������������� <strong>Divisadero</strong> |<br />

�������������� Essay über die russische Revolution und westliche<br />

Intellektuelle | Paul Stauffer bespricht die neue ���������������������|<br />

Rezensionen von Ralph Dutli, Angelika Overath, Urs Altermatt und vielen<br />

anderen | ���������������� Meine Zitatenlese<br />

<strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong><br />

(Seite 18).<br />

Illustration von<br />

André Carrilho<br />

Belletristik<br />

4 <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>: <strong>Divisadero</strong><br />

Von Judith Kuckart<br />

6 Warlam Schalamow: Durch den Schnee<br />

Manfred Sapper, Volker Weichsel,<br />

Andrea Huterer: Das Lager schreiben<br />

Von Ralph Dutli<br />

7 Regina Ullmann: <strong>Die</strong> Landstrasse<br />

Von <strong>Michael</strong> Braun<br />

Uta Grosenick und Caspar H.Schübbe:<br />

China Artbook<br />

Von Gerhard Mack<br />

8 <strong>Michael</strong> Lentz: Pazifik Exil<br />

Von Paul Jandl<br />

9 Katja Lange-Müller: Böse Schafe<br />

Von Sieglinde Geisel<br />

10 Khaled Hosseini: Tausend strahlende Sonnen<br />

Von Susanne Schanda<br />

Zoe Ferraris: <strong>Die</strong> letzte Sure<br />

Von Pia Horlacher<br />

11 Annemarie Schwarzenbach: Lorenz Saladin<br />

Von Angelika Overath<br />

Kurzkritiken Belletristik<br />

9 Bernadette Calonego: Unter dunklen Wassern<br />

Von Regula Freuler<br />

Adolf Endler: Krähenüberkrächzte Rolltreppe<br />

Von Manfred Papst<br />

Jurek Becker: Mein Vater, die Deutschen<br />

und ich<br />

Von Manfred Papst<br />

Do<strong>rot</strong>a Masłowska: <strong>Die</strong> Reiherkönigin<br />

Von Regula Freuler<br />

Essay<br />

12 Propaganda und Realität<br />

Von Anne Applebaum<br />

Kolumne<br />

15 Charles Lewinsky<br />

Das Zitat von Irmgard Keun<br />

<strong>Jahre</strong>stage sind Geburtstage der Geschichte. Sie dienen der Vergegenwärtigung<br />

historischer Prozesse. Am 7.November jährt sich zum<br />

90.Mal der Beginn der russischen Revolution. <strong>Die</strong> amerikanische<br />

Historikerin Anne Applebaum nimmt für uns das Ereignis von 1917<br />

zum Anlass, die doppelzüngige Haltung der Bolschewiken und ihrer<br />

intellektuellen Sympathisanten im Westen zu analysieren. Dezidiert<br />

ruft die Pulitzer-Preisträgerin zu wissenschaftlicher und politischer<br />

Redlichkeit auf – nicht nur gegenüber geschichtlichen Fakten, sondern<br />

auch gegenüber der Demokratie-Scheinheiligkeit Putins und anderer<br />

Machthaber. Lesen Sie dazu Applebaums Essay (Seite 12).<br />

Dass sich in Sowjetrussland statt der versprochenen rosigen Zukunft<br />

ein Abgrund von Terror, Zwangsarbeit und Tod auftat, zeigt das im<br />

Westen noch kaum bekannte Werk von Warlam Schalamow. Ralph Dutli<br />

stellt den literarischen Antipoden Solschenizyns vor (Seite 6).<br />

Zu den in der Schweiz vergessenen Persönlichkeiten gehört auch der<br />

St.Galler Kaufmann Saly Mayer. Paul Stauffer rezensiert die Biografie<br />

dieses Präsidenten der Schweizer Juden, der in schwieriger Zeit mit<br />

der vielgeschmähten Fremdenpolizei zusammengearbeitet und später<br />

1700 KZ-Häftlinge gerettet hat (Seite 16).<br />

Wir wünschen eine interessante, erkenntnisreiche Lektüre. Urs Rauber<br />

Kurzkritiken Sachbuch<br />

15 Heidi Witzig: Wie kluge Frauen alt werden<br />

Von Kathrin Meier-Rust<br />

Roderich Ptak: <strong>Die</strong> maritime Seidenstrasse<br />

Von Geneviève Lüscher<br />

Heiko Haumann: <strong>Die</strong> Russische Revolution<br />

1917<br />

Von Urs Rauber<br />

Harald Bergsdorf: <strong>Die</strong> neue NPD<br />

Von Kathrin Meier-Rust<br />

Sachbuch<br />

16 Hanna Zweig-Strauss: Saly Mayer, 1882–1950<br />

Von Paul Stauffer<br />

18 <strong>Joschka</strong> <strong>Fischer</strong>: <strong>Die</strong> <strong>rot</strong>-<strong>grünen</strong> <strong>Jahre</strong><br />

Jürgen Schreiber: Meine <strong>Jahre</strong> mit <strong>Joschka</strong><br />

Von Gerd Kolbe<br />

19 Willi Winkler: <strong>Die</strong> Geschichte der RAF<br />

Von Heribert Seifert<br />

Peter Zihlmann: Dr. Guido A.Zäch<br />

Von Markus Häfliger<br />

20 Paul Widmer: <strong>Die</strong> Schweiz als Sonderfall<br />

Von Urs Rauber<br />

21 Amin Jaffer: Made for Maharajas<br />

Von Jost Auf der Maur<br />

22 Adam Hochschild: Sprengt die Ketten<br />

Von Ina Boesch<br />

AP<br />

Anne Applebaum, Historikerin und Publizistin.<br />

23 Rolf Meier: Briefe aus Abessinien<br />

Von Geneviève Lüscher<br />

Eberhard Rathgeb: Schwieriges Glück<br />

Von Daniel Puntas Bernet<br />

24 Anonymus: Wohin mit Vater?<br />

Christine Eichel: <strong>Die</strong> Liebespflicht<br />

Cyrille Offermans: Warum sollte ich meine<br />

demente Mutter belügen?<br />

Von Simone von Büren<br />

25 Silvio Bircher: Wahlkarussell Bundeshaus<br />

Von Urs Altermatt<br />

Wolfgang Sofsky: Verteidigung des Privaten<br />

Von Thomas Köster<br />

26 Beatrix Mesmer: Staatsbürgerinnen ohne<br />

Stimmrecht<br />

Von Tobias Kaestli<br />

Das amerikanische Buch: Journals 1952–<br />

2000 von Arthur M.Schlesinger<br />

Von Andreas Mink<br />

Agenda<br />

27 Yann-Brice Dherbier: Maria Callas<br />

Von Manfred Papst<br />

Bestseller November 2007<br />

Belletristik und Sachbuch<br />

Agenda November 2007<br />

Veranstaltungshinweise<br />

Chefredaktion Felix E. Müller (fem.) Redaktion Urs Rauber (ura.), Regula Freuler (ruf.), Geneviève Lüscher (glü.), Kathrin Meier-Rust (kmr.), Manfred Papst (pap.) Ständige Mitarbeit Urs Altermatt,<br />

Urs Bitterli, Corina Caduff, Andreas Isenschmid, Manfred Koch, Judith Kuckart, Gunhild Kübler, Charles Lewinsky, Beatrix Mesmer, Klara Obermüller, Angelika Overath Produktion Eveline Roth,<br />

Hans Peter Hösli (Art-Director), Swilly Eggenschwiler (Bildredaktion), Carmen Casty (Layout), Marta Casulleras, Irmgard Matthes, <strong>Michael</strong> Nägeli (Korrektorat) Adresse NZZ am Sonntag,<br />

«Bücher am Sonntag», Postfach, 8021 Zürich. Telefon 044 258 11 11, Fax 044 26170 70, E-Mail: redaktion.sonntag@nzz.ch<br />

BETTMANN / CORBIS<br />

John F. Kennedy und Arthur M. Schlesinger (rechts).<br />

4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 3

Belletristik<br />

Roman Mit Büchern wie «Der englische Patient» hat <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong><br />

ein Millionenpublikum gewonnen. In «<strong>Divisadero</strong>», der Geschichte<br />

von drei Waisenkindern, begeistert er mit der Schönheit seiner Sprache<br />

Wenn Liebende<br />

auseinandergeprügelt<br />

werden<br />

<strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>: <strong>Divisadero</strong>. Aus dem<br />

Englischen von Melanie Walz. Hanser,<br />

München 2007. 280 Seiten, Fr. 38.70.<br />

Von Judith Kuckart<br />

So steht es im Buch: Im Norden Kaliforniens<br />

auf einer Landstrasse bei Nicasio<br />

liegt ein Farmhaus, das man im Film<br />

oder im Traum schon einmal gesehen<br />

haben mag. Der Farmer kommt mit der<br />

neugeborenen Tochter Anna allein aus<br />

dem Krankenhaus zurück. Seine Frau ist<br />

im Kindbett gestorben wie die Mutter<br />

der kleinen Claire. Also hat er Claire,<br />

den Wechselbalg, auch gleich mitgenommen.<br />

Jetzt ist er Witwer mit drei<br />

Kindern, denn daheim wartet noch der<br />

Nachbarssohn Cooper, Vollwaise. Er<br />

war vier, als er als Einziger ein Gewaltverbrechen<br />

überlebte, das seine Familie<br />

auslöschte. Er wird noch ein paarmal<br />

überleben müssen. Beim ersten Mal<br />

werden es die Schläge des alten Farmers<br />

sein. Später wird es eine Gang von professionellen<br />

Spielern sein, die ihm das<br />

Gedächtnis aus dem Kopf schlägt, so<br />

dass er nur noch weiss, wie man Auto<br />

fährt. Und noch viel später, wenn wir als<br />

Leser nicht mehr bei ihm sind, wird er<br />

wohl eines ähnlich gewaltsamen Todes<br />

sterben. So steht es im Buch, auch wenn<br />

es nicht drinsteht.<br />

Alle Geschichten, die in «<strong>Divisadero</strong>»<br />

erzählt werden, gehören irgendwie<br />

zusammen. Was diese Welten in ihrem<br />

Innersten zusammenhält, ist die Schönheit<br />

von <strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>s Sprache. Sie<br />

ist so kräftig und schön wie das Gesicht<br />

von Cooper, in das sich seine Schwester<br />

Anna verliebt, die nicht seine richtige<br />

Schwester ist. Coopers Gesicht hat auf<br />

Fotos keine deutlichen Züge, keine Physiognomie,<br />

die <strong>Ondaatje</strong> in feste Sätze<br />

gefasst hätte. Cooper bleibt ein schemenhaftes<br />

Spiegelbild im Fensterglas<br />

oder ein Schatten auf dem Rasen.<br />

So ist es auch mit <strong>Ondaatje</strong>s Sprache.<br />

<strong>Die</strong> Geschwister Anna und Cooper, die<br />

mit Claire zusammen ein dreiteiliger<br />

«Paravent» sind, jeder für sich eine<br />

Einheit, doch mit den anderen beiden<br />

zusammen ein Ding voller Überraschungen<br />

und Schattierungen, diese<br />

4 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />

drei erwischt der Alte bei der Liebe.<br />

Er ist kein moderner, kein zärtlicher,<br />

aber ein schützender Vater. Nur im Niemandsland<br />

zwischen Müdigkeit und<br />

Einschlafen hat er manchmal am Abend<br />

die drei, als sie noch klein waren, an<br />

sich gedrückt. Da lagen sie wie Hündchen<br />

auf seinem karierten Hemd. Was<br />

zwischen den Menschen und ihrem<br />

Zuviel an frühen Verletzungen passiert,<br />

erzählen die Körper, die sich in einer<br />

Notgemeinschaft zusammengeschlossen<br />

haben und denen <strong>Ondaatje</strong> auch<br />

seine Sprache gibt. Eine Begleitung aus<br />

Wörtern, die den Leser näher an das<br />

Geheimnis bringt.<br />

Montagearbeit am Selbst<br />

Eines Tages schlägt die Vertrautheit zwischen<br />

den Geschwistern um in Liebe,<br />

schneller als sie es selber bemerken.<br />

Schuld ist der warme Regen. Es regnet,<br />

als Anna Cooper in seiner Rückzugshütte<br />

auf dem Berggrat, den man von der<br />

Farm aus gerade noch sieht, besuchen<br />

geht. Der Regen macht melancholisch<br />

und weckt die schmerzliche Lust auf<br />

Liebe, die einen anfällt, wenn Glücklichseinwollen<br />

und Traurigseinmüssen<br />

streiten, bis man selber nicht mehr<br />

Mensch ist, sondern Wetter. Als der Alte<br />

die beiden erwischt, schlägt er Cooper<br />

die Seele taub, den Körper fast tot, und<br />

Anna rammt dem rasenden Vatertier<br />

eine Glasscherbe tief in den Rücken,<br />

was ihm für immer das Herz bricht.<br />

<strong>Die</strong> Szene ist anderthalb Seiten kurz,<br />

sie hat mich verschreckt, aber ebenso<br />

mit Anna, Cooper, Claire und dem Alten<br />

für den Rest des Buches verbunden.<br />

Man möchte mit ihnen bis zur letzten<br />

Seite und noch weiter gehen. Doch während<br />

<strong>Ondaatje</strong> seine Geschichte <strong>Divisadero</strong><br />

– was auf Spanisch «getrennt sein»<br />

und «aus der Ferne betrachtet» heisst<br />

– fortschreibt, verliere ich die eine oder<br />

andere Figur aus den Augen. Er lässt die<br />

frühen Fäden fallen und springt hinein<br />

in eine andere Geschichte, hinüber nach<br />

Frankreich, zu anderen Schicksalen.<br />

Mir ist schon klar, so eine Komposition,<br />

die diese biografische Wehmut bei<br />

mir anrichten kann, schreibt sich nicht<br />

schlicht an einem Strang entlang fort,<br />

sie will Schicksal einholen und muss<br />

sich dafür der Sprache ausliefern; sie<br />

muss kurze Momente, die aufblitzen<br />

und absehbar noch nirgendwohin gehören,<br />

dafür aber um so kostbarer sind,<br />

zulassen und hinschreiben. Sie werden<br />

schon zu etwas führen.<br />

Schon klar, das Netz ist dicht, und<br />

will man nur einigermassen einen Eindruck<br />

von seiner Dichte erfassen, muss<br />

man mit jedem Satz, in dem es um etwas<br />

geht, sagen: Es geht auch um etwas<br />

anderes. Nach jedem Komma wartet<br />

die nächste Überraschung. T<strong>rot</strong>zdem,<br />

ich habe erst Anna und dann Cooper<br />

vermisst, während ich weiterlas. Als ich<br />

Anna wiedertraf, war sie längst Literaturwissenschafterin<br />

im ländlichen<br />

Frankreich geworden. Da hatte ich ihre<br />

Melodie verloren. Ich erkannte Anna<br />

nicht gleich. War aus dem faszinierenden<br />

Mädchen eine langweilige Frau<br />

geworden? War sie nicht doch Claire?<br />

Nachdem der Alte die Liebenden<br />

Cooper und Anna auseinandergeprügelt<br />

und so aus der wichtigsten Zeit<br />

ihres Lebens vertrieben hatte, floh<br />

Anna, um viele <strong>Jahre</strong> später in der<br />

Gegend von Toulouse und auf den<br />

Spuren eines Dichters namens Lucien<br />

Segura, berühmt zu Beginn des vorigen<br />

Jahrhunderts, anzukommen, wo sie dessen<br />

Lebensspuren zu einem Bild zusammenschiebt<br />

und bei dieser Montagearbeit<br />

sich selber ausbessert. Sie befragt<br />

sich selber, ohne laut Antwort zu geben,<br />

bis eines Tages ein nächster Mann über<br />

die Wiese herüber in ihre Einsamkeit<br />

hineingeschlendert kommt. Rafael ist<br />

ein Sänger, ein Zigeuner mit Kräutern in<br />

den Hosentaschen. Er fängt an zu erzählen.<br />

Sie fängt an zu erzählen. Erzählen<br />

heilt. Wie beim Schneiden eines Films<br />

entwickelt sich die eigentliche Eloquenz<br />

dieser Geschichte im Schnitt.<br />

Verzaubernd<br />

Lege ich das Buch weg, schneide ich mir<br />

das Gelesene noch einmal neu zusammen,<br />

ermutigt von der Haltung das<br />

Autors, dass sowieso alles anders kommt,<br />

im Leben, im Buch, bei Anna, beim Sänger.<br />

Bei allen. Alle leben so. Wie Anna<br />

und Rafael einander davon erzählen, ist<br />

es dem Leben angemessen. Es ist das<br />

Erzählen der Liebenden, die sie – wie<br />

B. GARCIN GASSER / OPALE

Bestsellerautor<br />

<strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>,<br />

64, ist ein brillanter<br />

Stimmen-Arrangeur.<br />

alle Liebenden es tun – im Dunkeln das<br />

Dunkel neu zusammenkleben lässt. An<br />

den Schnittstellen, wo Anna und Rafael<br />

Verletzungen wie Filmschnipsel erzählend<br />

aneinanderdrücken, finden auch<br />

vergangene Lieben wieder statt.<br />

Cooper ist auch geflohen und ewig<br />

auf der Flucht geblieben, als Falschspieler,<br />

der mit dem Glück und mit Gott<br />

beim Pokern hadert. Unsichtbar begleitet<br />

ihn auf dieser Irrfahrt der Alte, der<br />

ihn so zurechtschlug. Denn nicht nur<br />

das Herz Annas, auch das versteinerte<br />

des Alten ist in Cooper mit aufgehoben.<br />

Jeder Mensch ist er selber und der, der<br />

er nicht geworden ist, und dazu noch all<br />

die anderen, die im Lauf seines Lebens<br />

bei ihm eingezogen sind. So steht es im<br />

Buch. <strong>Die</strong>se menschliche Ambivalenz,<br />

diese ständige Unsicherheit, wer das<br />

wohl heute ist, der einem da mit dem<br />

Gesicht von gestern begegnet, macht ein<br />

Buch wie «<strong>Divisadero</strong>» so spannend. Es<br />

verzaubert.<br />

Choreograph der Gefühle<br />

Wer fragt da noch nach der Geschichte?<br />

Ich frage nach ihr. Ich frage nach<br />

Claire. Sie bleibt in der Nähe des Alten,<br />

vor dem die anderen beiden flohen. Sie<br />

lernt etwas Vernünftiges, aber lernt es<br />

nicht, vernünftig mit jenem Moment<br />

umzu gehen, an dem ihre herkunftslose,<br />

aber einander so zugewandte Familie<br />

zerbrach. Einmal noch trifft sie Cooper<br />

zufällig wieder. Beide sind sie auf<br />

Geschäftsreise, er in Richtung Abgrund.<br />

Er verwechselt sie mit Anna. Das ist<br />

früher oft und nicht nur ihm passiert.<br />

Denn auch der Leser hört, während er<br />

Claire begleitet, die Stimme Annas mit,<br />

die den Anfang des Romans in der Ichform<br />

erzählt, um wenige Seiten später<br />

an einen Erzähler zu übergeben, der<br />

ihren Ton übernimmt und mit den beiden<br />

Schwestern gemeinsam Cooper<br />

beobachtet. Er bleibt mit seiner erzählenden<br />

Kamera so dicht an dem Knaben<br />

dran wie die Mädchen mit ihren Herzen.<br />

Vielleicht ist es aber auch doch wieder<br />

Anna, die hinter der Erzählkamera<br />

steckt, welche ihren Standpunkt hat in<br />

der Strasse, die <strong>Divisadero</strong> heisst, da, wo<br />

Anna wohnt.<br />

<strong>Michael</strong> <strong>Ondaatje</strong>, der Autor von<br />

preisgekrönten Romanen wie «Der<br />

englische Patient», «Buddy Boldens<br />

Blues» oder «Anils Geist», ist ein Stimmen-Arrangeur,<br />

ein Bildermaler, ein<br />

Choreograph der Gefühle. Er liebt den<br />

Jazz. Unsentimental und mit viel Kraft<br />

setzt er seine Stofffülle in einem eigenen<br />

Zeit-Raum-Schema zusammen, bis<br />

Sequenzen sich einschreiben, als seien<br />

sie ein Stück von einem selbst, das man<br />

noch nicht gelebt hat.<br />

Längst habe ich begriffen, ich muss<br />

mich hinsetzen und das Buch noch einmal<br />

lesen, wenn ich Anna und Cooper<br />

wieder treffen will. Ihre Liebe ist bis zu<br />

letzten Seite da. Sie ist da in der Form.<br />

So steht es im Buch. �<br />

Judith Kuckart, geboren 1959 in<br />

Westfalen, lebt als Schriftstellerin<br />

und Regisseurin in Berlin und Zürich.<br />

Zuletzt erschien von ihr der Roman<br />

«Kaiserstrasse» (2006).<br />

4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 5

Belletristik<br />

Gulag Neben Solschenizyn gibt es einen weiteren Chronisten des Gulag: Warlam Schalamow<br />

Am Kältepol der Grausamkeit<br />

Warlam Schalamow: Durch den Schnee.<br />

Erzählungen aus Kolyma. Band 1. Aus<br />

dem Russischen von Gabriele Leupold.<br />

Hrsg. und mit einem Nachwort von<br />

Franziska Thun-Hohenstein. Matthes &<br />

Seitz, Berlin 2007. 344 S., Fr. 40.30.<br />

Manfred Sapper, Volker Weichsel, Andrea<br />

Huterer (Hg.): Das Lager schreiben.<br />

Varlam Šalamov und die Aufarbeitung<br />

des Gulag. BMV Berlin, Zeitschrift<br />

Osteuropa 6/2007. 440 S., 1 CD, Fr. 37.70.<br />

Von Ralph Dutli<br />

In der Erzählung «<strong>Die</strong> Einzelschicht»<br />

merkt der Häftling Dugajew, dass er allmählich<br />

schwächer wird, dass er seinen<br />

16-Stunden-Tag nicht länger durchhält.<br />

«Dugajew karrte, hackte und kippte,<br />

und wieder: karrte, hackte, kippte.» Als<br />

er t<strong>rot</strong>z aller Rackerei nur fünfundzwanzig<br />

Prozent der Tagesnorm erfüllt, wird<br />

er nachts abgeholt und an einen abgelegenen<br />

Ort geführt. Im Schlusssatz enthüllt<br />

sich Warlam Schalamows einsame<br />

Kunst des Unausgesprochenen. «Und als<br />

Dugajew begriff, worum es ging, bedauerte<br />

er, dass er umsonst gearbeitet, sich<br />

umsonst gequält hatte an diesem letzten<br />

heutigen Tag.»<br />

Wie konnte der Welt des Gulag, in der<br />

Zwangsarbeit, Frostkälte, Hunger, Schläge,<br />

Tod und Entwürdigung herrschten,<br />

bedeutende Literatur entspringen? Der<br />

1907 im nordrussischen Wologda geborene<br />

und 1982 in Moskau verstorbene<br />

Schalamow war von der Unsagbarkeit<br />

und Nichtdarstellbarkeit der Lagerwelt<br />

überzeugt und hat ihr dennoch überzeugende<br />

Texte abgerungen. Seine «Erzählungen<br />

aus Kolyma» blieben aber lange<br />

ein Geheimtipp. Der Autor wurde im<br />

Schatten Solschenizyns, des Übervaters<br />

der Lagerliteratur, kaum wahrgenommen.<br />

Mit dem eindrücklichen Band<br />

«Durch den Schnee» eröffnet der Verlag<br />

Matthes & Seitz eine sechsbändige<br />

Werkausgabe, die diesem Schattendasein<br />

endlich ein Ende setzen wird.<br />

Beben unter den Zeilen<br />

Schalamow verbrachte vierzehn <strong>Jahre</strong><br />

in der Lagerhölle am nordostsibirischen<br />

Fluss Kolyma, an jenem «Kältepol der<br />

Grausamkeit», wo Millionen Menschen<br />

der Vernichtung zugeführt wurden.<br />

Schon 1945 zirkulierte das verstörende<br />

Wort vom «Auschwitz ohne Öfen». Nach<br />

seiner Rückkehr aus der Hölle blieb ihm<br />

eine einzige Lebensaufgabe: jenes Universum<br />

des Schreckens aus seiner Erinnerung<br />

heraus zu beschwören, gegen die<br />

allgemeine Amnesie anzukämpfen.<br />

Unter den russischen Autoren, die<br />

über den Gulag geschrieben haben, blieb<br />

er ein Sonderfall. Denn nie darf man bei<br />

ihm moralische Erbauung geniessen,<br />

keine Anklage eines Unrechtsregimes<br />

erwarten. Gerade durch die radikale<br />

Trost- und Sinnverweigerung erklärt<br />

sich seine heillose Modernität. Schalamow<br />

ist ein literarischer Solitär. Er<br />

wollte «authentische» Literatur, eine<br />

paradoxe «nichtliterarische Literatur».<br />

6 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />

HANS-JUERGEN BURKARD / BILDERBERG<br />

Schon 1945<br />

zirkulierte das Wort<br />

vom «Auschwitz ohne<br />

Öfen», wenn vom<br />

Gulag die Rede war.<br />

Doch diese Nicht-Kunst ist durchtrieben<br />

komponiert und von bestechender<br />

erzählerischer Ökonomie. Gabriele<br />

Leupolds Übersetzung ist vorzüglich<br />

in ihrer Präzision, in ihrer scheinbaren<br />

Emotionslosigkeit, die nie das Beben<br />

unter den Zeilen verleugnet.<br />

Was Schalamow letztlich umtreibt,<br />

ist das Faszinosum der Zählebigkeit<br />

des Menschen. <strong>Die</strong>ser zeigt selbst als<br />

Wrack, als von den Goldgruben ausgespuckte<br />

«menschliche Schlacke», einen<br />

unverständlichen Lebenswillen. <strong>Die</strong><br />

Erzählung «Regen» spricht von einem<br />

Versuch, sich das Bein zu zertrümmern,<br />

doch er misslingt gründlich und<br />

führt zur Einsicht, «dass ich weder zum<br />

Selbstverstümmler noch zum Selbstmörder<br />

tauge. Mir blieb nur zu warten,<br />

bis das kleine Unglück abgelöst wird<br />

durch ein kleines Glück, bis das grosse<br />

Unglück sich erschöpft. Das nächste<br />

Glück war das Ende des Arbeitstags,<br />

drei Schluck heisse Suppe.»<br />

Schalamows Erzählungen sollte man<br />

jedem wohlstandssatten, gedächtnislosen<br />

Zeitgenossen per Rezept verschreiben,<br />

damit er wieder weiss, in welcher<br />

Welt er lebt. Schalamows Lager-Pandämonium<br />

erlaubt tiefe Einblicke in<br />

die Abgründe des Menschenmöglichen.<br />

Unter dem Titel «Was ich im Lager<br />

gesehen und erkannt habe» steht als<br />

Erstes: «<strong>Die</strong> ausserordentliche Fragilität<br />

der menschlichen Kultur und Zivilisation.<br />

Der Mensch wurde innerhalb von<br />

drei Wochen zur Bestie – unter Schwerarbeit,<br />

Kälte, Hunger und Schlägen.»<br />

Ein Pullover kann unter Häftlingen,<br />

die nur «Staatswäsche» tragen, zum Verhängnis<br />

werden, weil das Kriminellenoberhaupt<br />

beim Kartenspiel noch einen<br />

Einsatz braucht. Auf das Kommando<br />

«Los, ausziehen» erwidert der Pulloverbesitzer:<br />

«Nur mitsamt der Haut.» Einen<br />

Augenblick später wird er erstochen.<br />

Es ist typisch für Schalamows Erzählschlüsse,<br />

dass keine Auflehnung folgt,<br />

nur die umso schmerzhaftere Lakonie.<br />

«Das Spiel war aus, und ich konnte nach<br />

Hause gehen. Zum Holzsägen musste<br />

ich mir jetzt einen anderen Partner<br />

suchen.» Das Geschehen wird nicht<br />

eingebettet in einen «höheren Sinn», es<br />

bleibt enigmatisch, verstörend. <strong>Die</strong> Welt<br />

ist die Lagerwelt – ohne Sinn.<br />

Im Schatten Solschenizyns<br />

Es ist ein Glücksfall, dass die Zeitschrift<br />

«Osteuropa» zeitgleich ein ausgezeichnetes<br />

Themenheft mit dem Titel «Das<br />

Lager schreiben» herausbringt. Es bietet<br />

einen Leitfaden zur Orientierung in<br />

einem dunklen Universum, verfasst von<br />

Experten wie Nicolas Werth, Michail<br />

Ryklin und anderen. Wer mehr über<br />

Schalamows «Poetik der Unerbittlichkeit»<br />

erfahren will und Gründe dafür<br />

sucht, warum dieser Autor immer im<br />

Schatten Solschenizyns verharren musste,<br />

wer sich die Frage stellt, ob es nicht<br />

auch «Widerstand im Gulag», Meuterei<br />

und Flucht gegeben habe, der greift mit<br />

Gewinn zu diesem Materialienband, in<br />

dem auch Schalamows Notate über seine<br />

eigene Prosa und über die Nichtdarstellbarkeit<br />

der Lagerwelt nachzulesen sind.<br />

Nicht nur hier dämmert einem, wer oder<br />

was dieser Schattenautor eigentlich war:<br />

ein Prosaist ersten Ranges. �<br />

Ralph Dutli ist unter anderem<br />

Herausgeber der Ossip-Mandelstam-<br />

Gesamtausgabe und des Hörbuchs<br />

«Russische Literaturgeschichte».

Erzählungen Regina Ullmanns Werk ist bis heute umzingelt von groben Missverständnissen.<br />

<strong>Die</strong> Neuauflage ihres wichtigsten Erzählbandes gibt Gelegenheit zur Richtigstellung<br />

«Als trüg ich Lasten aus aller Welt»<br />

Regina Ullmann: <strong>Die</strong> Landstrasse.<br />

Erzählungen. Nachwort von Peter<br />

Hamm. Kollektion Nagel & Kimche,<br />

Zürich und München 2007. 182 S., Fr. 36.–.<br />

Von <strong>Michael</strong> Braun<br />

Der Sehnsuchtsort der Dichterin Regina<br />

Ullmann war die Weltabgeschiedenheit.<br />

Grosse Städte wie München und Wien<br />

erlebte sie dagegen als Nährboden des<br />

Unglücks. So verwundert es nicht, wenn<br />

auch die einsamen Helden ihrer Erzählungen<br />

stille Schauplätze bevorzugen:<br />

An einsamen Landstrassen, am Fenster<br />

verwunschener Wirtshäuser im Wald<br />

gelangen diese unglücklichen, oft körperlich<br />

versehrten Figuren zu einem<br />

tastenden Weltbewusstsein, geschützt<br />

vor dem Lärm der Moderne. Und wenn<br />

sich diese einsamen Waldgänger dann<br />

im «Schmerz der Leidenschaft» verzehren<br />

und nach Erfüllung ihrer absoluten<br />

Liebe drängen, ist ihr Unglück vorprogrammiert.<br />

Dann werden sie, wie der<br />

verliebte Bauernbursche in der Erzählung<br />

«Vor einem alten Wirtshausschild»,<br />

von Naturmächten verschlungen.<br />

In einer von Ullmanns verwinkelten<br />

Erzählungen spricht eine Reisende<br />

ohne Ziel, die sich auf einer Bergkuppe,<br />

einem «Kogel», niedergelassen hat. Dort<br />

grübelt sie vor sich hin, murmelt einige<br />

Gebete, überlässt sich ihren Tagträumen.<br />

In ihren Phantasmagorien tauchen<br />

die Bilder von Heiligengestalten auf,<br />

die Menschen und Tiere huschen wie<br />

Schatten vorüber. «Mir war so schwer»,<br />

sinniert die somnambule Ich-Erzählerin<br />

gleich zu Beginn des Textes, «als trüg<br />

ich Lasten, unbekannte, aus aller Welt.»<br />

Gefördert von Rilke<br />

Tatsächlich trug auch Regina Ullmann<br />

von Kindheit an viele drückende seelische<br />

Lasten mit sich herum. Im Dezember<br />

1884 als Tochter eines jüdischen<br />

Stickerei-Kaufmanns und einer überaus<br />

dominanten Mutter in St. Gallen geboren,<br />

litt sie in ihrer Kindheit unter starken<br />

Sprachhemmungen. <strong>Die</strong> ehrgeizige<br />

Mutter dachte ihr dennoch früh eine<br />

dichterische Laufbahn zu.<br />

Das literarische Offenbarungserlebnis<br />

widerfuhr ihr aber erst <strong>Jahre</strong> später<br />

in der Steiermark, wo sie die Lebensrituale<br />

der bäuerlich-archaischen Welt<br />

kennenlernte. Auf ihren im Herbst 1907<br />

publizierten Erstling, den Einakter «<strong>Die</strong><br />

Feldpredigt», reagierte Rainer Maria<br />

Rilke mit nachhaltiger Begeisterung. Bis<br />

zu seinem Tod im Dezember 1926 blieb<br />

Rilke ihr treuester Förderer – ohne indes<br />

verhindern zu können, dass die schwermütige<br />

Dichterin von einer Krise in die<br />

nächste stürzte.<br />

Nach Rilkes Tod verschärfte sich Ullmanns<br />

Verlorenheitsgefühl noch, bis sie<br />

nach ihrem Ausschluss aus dem Deutschen<br />

Schriftstellerverband 1935 nach<br />

St. Gallen floh, wo sie bald in einem<br />

katholischen Schwesternheim bis kurz<br />

vor ihrem Tod 1961 Zuflucht fand. Bis<br />

heute ist das schmale Werk der Dichterin<br />

umzingelt von groben Missverständnissen.<br />

Zwar fand ihr Gesamtwerk<br />

gleich zweimal mutige Verleger. Aber<br />

das eigenwillig Visionäre ihrer Welterkundung<br />

hat man meist auf eine Variante«bayrisch-österreichisch-schweizerischer<br />

Heimatdichtung» (Charles<br />

Linsmayer) reduziert. Der Wesenskern<br />

dieser Prosa liegt woanders: im Weltgefühl<br />

einer tiefen Demut gegenüber<br />

der Schöpfung; und in einer mystischen<br />

Innigkeit, die leuchtende Bilder einer<br />

Realpräsenz der Dinge hervorbringt.<br />

In der Weltverlorenheit<br />

Peter Hamm hat nun den wichtigsten<br />

Erzählband der Ullmann, das 1921<br />

erstmals erschienene Werk «<strong>Die</strong> Landstrasse»,<br />

neu ediert und mit einem<br />

instruktiven Nachwort versehen. So<br />

besteht die Chance, dass die Dichtung<br />

Regina Ullmanns endlich zu ihrem literarischen<br />

Recht kommt. Denn die Aufmerksamkeit<br />

für ihr Werk ist immer<br />

Eine wallende Mähne, <strong>rot</strong>e Lippen, ein leicht<br />

zurückgebogener Kopf und das Licht von der Seite:<br />

So inszeniert die Werbung der Popkultur Frauen<br />

als Vamps. Feng Zhengjie ist von der Bildsprache<br />

des Pop wie von westlichen Anzeigen fasziniert<br />

und überträgt sie auf Phänomene der chinesischen<br />

Lebenswelt: «Ich spürte, dass die Popkultur eine<br />

aussergewöhnlich starke Vitalität besass. Vielleicht<br />

fand ich das alles selbst verwirrend und wollte<br />

darum unbedingt herausfinden, was wirklich unter<br />

der Oberfläche lag.» Der 1968 in der Provinz Sichuan<br />

geborene Künstler persiflierte Hochzeitsbilder<br />

wieder überblendet worden durch Schilderungen<br />

ihrer tragischen Biografie.<br />

Zuletzt hat Eveline Hasler (in «Stein<br />

bedeutet Liebe») die in ihrer Seelendramatik<br />

monströse Geschichte neu<br />

ausfabuliert, die Regina Ullmann mit<br />

dem Münchner Psychoanalytiker Otto<br />

Gross verband. Der mit anarchistischlibertären<br />

Theorien verschwenderisch<br />

umgehende Freud-Schüler wollte seine<br />

Patienten nicht nur von allen Neurosen<br />

befreien, sondern auch mit e<strong>rot</strong>ischer<br />

Libertinage beglücken. 1907 erlag auch<br />

Regina Ullmann der Intensität dieser<br />

charismatischen Persönlichkeit und<br />

liess sich von dem fanatischen Weltbeglücker<br />

schwängern. Nicht genug damit,<br />

dass Gross der psychisch labilen Dichterin<br />

mit seinem psychoanalytischen<br />

Absolutismus zusetzte, er versuchte<br />

die Schwangere auch zum Selbstmord<br />

zu animieren. Kurz darauf wurde er in<br />

einer Zürcher Irrenanstalt interniert.<br />

Regina Ullmann wurde ihrerseits in die<br />

Weltverlorenheit zurückgestossen, der<br />

sie nie wieder entrinnen konnte. �<br />

Pop-Art aus China Schreiende Farben, knallige Bilder<br />

der 1990er <strong>Jahre</strong> ebenso wie verknöcherte Gelehrte.<br />

Greller Kitsch ist seine Methode an der neuen Kultur<br />

von Konsum und Kommerz. Der opulente Band, in<br />

dem er nun vorkommt, stellt 80 Künstlerinnen und<br />

Künstler aus dem Reich der Mitte mit biografischen<br />

Daten, zahlreichen Werkabbildungen und konzisen<br />

Einführungen vor. Er darf als erster umfassender<br />

Führer für die boomende Kunstszene des<br />

gegenwärtigen China gelten. Gerhard Mack<br />

Uta Grosenick und Caspar H. Schübbe (Hrsg.):<br />

China Artbook. Dumont, Köln 2007.<br />

670 Seiten, 850 Farbabbildungen, Fr. 66.–.<br />

4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 7

Belletristik<br />

Roman Spektakulär erzählt: fiktive Gedanken deutscher Intellektueller im Kalifornien-Exil<br />

«Das Ganze ist ein Quark geworden»<br />

<strong>Michael</strong> Lentz: Pazifik Exil. S. <strong>Fischer</strong>,<br />

Frankfurt a. M. 2007. 464 S., Fr. 35.40.<br />

Von Paul Jandl<br />

Was sind die Künstler? «Wenn es ans<br />

Leben geht, werden sie Dilettanten!»<br />

Nicht nur in ihrem Tagebuch hat die<br />

resolute Wiener Dame immer das letzte<br />

Wort. Bei den Lebensdingen kennt sich<br />

Alma, verwitwete Mahler, geschiedene<br />

Gropius und verheiratete Werfel, eben<br />

aus. Über die staubigen Pyrenäen und<br />

zu Fuss führt sie im Herbst 1940 ein<br />

illustres Trüppchen von Exilanten. <strong>Die</strong><br />

opulente Garderobe für die neue Heimat<br />

wird ihr in einem Dutzend Koffern<br />

hinterhergetragen.<br />

Wenn diese authentische Reise des<br />

<strong>Jahre</strong>s 1940 nicht selbst schon ein Roman<br />

war, dann hat <strong>Michael</strong> Lentz jetzt einen<br />

daraus gemacht. «Pazifik Exil» heisst<br />

das Buch, das in breitem Cinemascope<br />

zeigen will, wie eng die Welt in einer<br />

Epoche des Untergangs wird. Dass die<br />

Komik kein Trost, sondern die nicht<br />

minder bedrohliche Kehrseite des Tragischen<br />

ist, zeigt der Roman in einer<br />

furiosen Sprache.<br />

Alle sind sie da, im kalifornischen Exil<br />

zwischen Pacific Palisades und Santa<br />

Monica: Alma und Franz Werfel, die<br />

Manns und die Feuchtwangers, Bertolt<br />

Brecht, Arnold Schönberg und Hanns<br />

Eisler. Es sind verzweifelte Zeitdiagnostiker<br />

und versierte Hypochonder.<br />

Brecht, Mann, Werfel<br />

Was sie ausmacht, zeigt Lentz nicht in<br />

einer fortlaufenden Handlung, sondern<br />

in monologischen Sentenzen oder in<br />

subtil beobachteten Szenen. Was dabei<br />

herauskommt, sind Vignetten voller<br />

Melancholie. Lange und im Stil seiner<br />

wie hingeknallten Sprache kann Bertolt<br />

Brecht das Los des sportlichen Autofahrers<br />

oder der Weltrevolution beklagen.<br />

Wenn er auf halbem Wege zur Cocktailparty<br />

bemerkt, dass er noch die Hausschuhe<br />

an den Füssen hat, dann denkt er<br />

nur: Was soll’s. Er ist doch der berühmte<br />

Brecht, und das ist schliesslich keine<br />

Frage der Toilette. Noch berühmter aber<br />

ist Thomas Mann, den Lentz als Poseur<br />

vor dem Spiegel der Welt zeigt. «Wo ich<br />

bin, ist Deutschland», lautet der notorische<br />

Satz des exilierten Grossschriftstellers.<br />

Etwas leiser klingt das Echo<br />

Brechts: «Wo ich bin, kann Thomas<br />

Mann nicht sein.»<br />

Wenn Lentz’ Roman satirisch ist, dann<br />

an solchen Stellen. <strong>Die</strong> Grossen lässt er<br />

auf die Details ihrer Eitelkeit schrumpfen,<br />

den Bescheidenen gibt er Grösse.<br />

Mögen die Spiegelfechtereien zwischen<br />

Brecht und Thomas Mann im Blutvergiessen<br />

der Ehrabschneidung gipfeln,<br />

anderswo geht es elender zu. Heinrich<br />

Mann macht sich keine Illusionen über<br />

die Chancen des Exils. Erfolglos und<br />

verarmt steht er endgültig im Schatten<br />

des auch in Amerika umworbenen Bruders.<br />

Was bleibt ihm? Wenn Heinrich<br />

8 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />

GLAESCHER / LAIF<br />

Der deutsche Autor,<br />

Lautpoet und Musiker<br />

<strong>Michael</strong> Lentz, 43.<br />

Mann seine Zeichnungen nackter Frauen<br />

kritzelt, dann ist das zumindest e<strong>rot</strong>ische<br />

Versöhnung mit der Welt. Haben<br />

nicht all die sinnlich Hingestreckten die<br />

Brüste seiner eigenen Frau? Nelly Mann,<br />

die Mesalliance der Familie, die ewige<br />

Zielscheibe des Bruders Thomas Mann,<br />

verdämmert im Exil. Das trostlose<br />

Leben und der Alkohol setzten ihr nicht<br />

weniger zu als der Spott einer in der<br />

Fremde noch schwerer zu ertragenden<br />

Verwandtschaft. 1944 begeht Nelly in<br />

Los Angeles Selbstmord. Ihr Schicksal<br />

ist ein stilles.<br />

Stiller jedenfalls als das der omnipräsenten<br />

Alma Mahler-Werfel, deren<br />

Ceterum censeo aus den Seiten des<br />

Romans dröhnt. «<strong>Die</strong> Juden sind mein<br />

Schicksal», heisst es immer wieder, bis<br />

dem herzkranken Franz Werfel die antisemitischen<br />

Tiraden auch einmal zu viel<br />

werden. «Meine Frau Hitler» nennt er<br />

das böse dahinschwadronierende Weib,<br />

das Werfel seine Verfolgung durch die<br />

Nazis nicht verzeihen will.<br />

Brillant verdichtet<br />

«Das Ganze, von Tod und Leben, ist ein<br />

Quark geworden.» Wenn dieser verzweifelt<br />

direkte Satz Heinrich Manns<br />

eine Abbreviatur des Exils ist, was ist<br />

dann Lentz’ fast fünfhundert Seiten<br />

dicker Roman?<br />

«Pazifik Exil» ist masslos. Für die<br />

politische Lage der dreissiger und vierziger<br />

<strong>Jahre</strong> interessiert sich der Roman<br />

weniger als für eine in Bildern verdichtete<br />

Psychologie dieser Zeit. Man wird<br />

im brillanten Projekt «Pazifik Exil» die<br />

avantgardistische Schreibstube erkennen,<br />

aus der der 43-jährige deutsche<br />

Schriftsteller kommt, und auch den Versuch,<br />

munter draufloszuerzählen. Denn<br />

das kann Lentz auch. <strong>Die</strong> Suada seiner<br />

Figuren, den stets zur Selbstrechtfertigung<br />

aufgestachelten Zorn, macht Lentz<br />

zu einem Spektakel von surrealer Wahrheit.<br />

Aus der Welt sind die Sätze, Mutmassungen<br />

und Daseinserklärungen der<br />

aus der Welt gefallenen Manns, Feuchtwangers,<br />

Schönbergs und Werfels.<br />

Künstler auf verlorenem Posten. «Ich<br />

frage mich oft, ob wir mit dem Verlassen<br />

Deutschlands nicht die Wirklichkeit<br />

verlassen hatten», lässt Lentz Heinrich<br />

Mann sagen, und das ist ein Satz, der<br />

wohl für den ganzen Roman steht.<br />

Das Exil ist ein Laboratorium für<br />

das eigene Leben, der Ausgang dieses<br />

unfreiwilligen Experiments ist ungewiss.<br />

In einer der beindruckendsten<br />

Szenen des Buches – einer Szene, die<br />

zeigt, wie brillant der Autor seinen voll<br />

aus biografischen Quellen schöpfenden<br />

Stoff verdichten kann – trauert Arnold<br />

Schönberg seinem «Wagner-Sessel»<br />

nach. Den von Schönberg in Deutschland<br />

erstandenen Ohrenfauteuil, auf<br />

dem schon Richard Wagner gesessen<br />

sein soll, nimmt Thomas Mann dem<br />

Komponisten ab, um darin den «Doktor<br />

Faustus» zu schreiben. Doch nicht nur<br />

das: Auch die Idee der Zwölftonmusik<br />

wandert unversehens in seinen Roman.<br />

Der von Schönberg schmerzlich<br />

vermisste und bis dahin überallhin<br />

mitgeschleppte Sessel ist der kleinste<br />

gemeinsame Nenner einer Lebensreise.<br />

Während der Komponist zu einer Klage<br />

anhebt, die allen Weltverwünschern<br />

Thomas Bernhards zur Ehre gereicht<br />

hätte, ahnt man, was ein Exil im Exil<br />

war. «<strong>Die</strong>ser Sessel ist Heimat», sagt<br />

Arnold Schönberg. Da sitzt ganz behaglich<br />

schon Thomas Mann in seinem<br />

Fauteuil. �

Roman Eine Liebes- und Aidsgeschichte<br />

ist eines der meistdiskutierten Bücher<br />

dieses Herbstes<br />

Intim und in die<br />

Ferne gerückt<br />

PETER PEITSCH<br />

Katja Lange-Müller: Böse Schafe.<br />

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007.<br />

205 Seiten, Fr. 30.–.<br />

Von Sieglinde Geisel<br />

Es ist 1987, die Mauer steht noch, und<br />

Aids ist ein Todesurteil. Kaum ein Jahr<br />

ist Soja in Westberlin. Harry ist eine<br />

Zufallsbekanntschaft, doch sie will ihn<br />

um jeden Preis haben – das Wort «Junkie»<br />

hatte sie in der DDR nie gehört.<br />

Was ihr von dieser Liebe in der Erinnerung<br />

bleibt, ist ein «betörend undramatisches<br />

Glück», ein Standbild von zwei<br />

Menschen, die nebeneinander auf der<br />

Matratze liegen. Mehr ist es nicht, denn<br />

kennengelernt hat sie Harry in den knapp<br />

drei <strong>Jahre</strong>n eigentlich kaum. Er entzieht<br />

sich, verschwindet, ist gleichgültig und<br />

egozentrisch, hat Geheimnisse. Er sei<br />

einer der «guten Bösen», so liest Soja es<br />

nach seinem Tod in seinem Notizbuch.<br />

<strong>Die</strong> guten Bösen unterscheiden sich von<br />

den bösen Bösen darin, dass sie nicht<br />

mehr einander Gewalt antun, sondern<br />

nur noch sich selbst. Der HIV-positive<br />

Harry schützt Soja vor Ansteckung,<br />

indem er sie beim Sex jeweils rechtzeitig<br />

«von der Palme holt», wie er es<br />

ausdrückt.<br />

Eine Amour fou, die nicht gut ausgeht<br />

und von deren Glück sich Soja<br />

nicht mehr erholt. Doch Lange-Müller<br />

schreibt keine traurigen Bücher. Harrys<br />

gekerbtes Kinn sieht aus «wie ein stoppliger<br />

Babypopo», Sojas toupierte Frisur<br />

«wie ein gefrorener Ameisenhaufen».<br />

Nicht immer haut der Sprachwitz hin.<br />

«Ich ging jedoch nicht rauchen, sondern<br />

im Zimmer umher», solche Manierismen<br />

häufen sich. Hinreissend sind dagegen<br />

die Sexszenen. Der Sex selbst mag<br />

schiefgehen, doch Katja Lange-Müller<br />

macht daraus ein sprachliches Kleinod<br />

an Zärtlichkeit und Komik.<br />

Was einen beim Lesen gefangen<br />

nimmt, ist nicht nur diese seltsame<br />

Liebe, sondern die sprachliche Form.<br />

Denn Soja erzählt ihre Geschichte nicht<br />

uns, sondern dem toten Harry, und<br />

zwar tut sie dies in strengem Imperfekt<br />

und über weite Strecken in der zweiten<br />

Person. «Du warst [. . .] permanent<br />

müde, döstest vor dich<br />

hin, lasest keine Fantasy-<br />

Romane, hörtest nicht The<br />

Doors, sprachst kaum.»<br />

Eine seltene Verbform,<br />

die den Text auf sanfte<br />

Weise verfremdet. <strong>Die</strong><br />

Intimität der Zwiesprache<br />

wird vom erhabenen<br />

Imperfekt sogleich<br />

in die Ferne gerückt<br />

– diese paradoxe Wirkung<br />

trägt den ganzen<br />

Roman. �<br />

Kurzkritiken Belletristik<br />

Bernadette Calonego: Unter dunklen<br />

Wassern. Kriminalroman. Bloomsbury,<br />

Berlin 2007. 381 Seiten, Fr. 35.40.<br />

<strong>Die</strong> gebürtige Stanserin Bernadette<br />

Calonego, seit <strong>Jahre</strong>n freie Auslandkorrespondentin<br />

an der Westküste Kanadas,<br />

überrascht erneut mit einer ungewöhnlichen<br />

Ermittler-Figur. Im Début<br />

«Nutze deine Feinde» war es eine Event-<br />

Managerin, die mysteriöse Todesfälle<br />

aufklärte. In «Unter dunklen Wassern»<br />

lässt Calonego die 33-jährige Historikerin<br />

Sonja Werner ermitteln. <strong>Die</strong>se ist in<br />

British Columbia auf Recherche für eine<br />

Ausstellung über die dichterisch ambitionierte<br />

Deutsche Else Seel, die in den<br />

zwanziger <strong>Jahre</strong>n von Berlin in die kanadische<br />

Pampa emigrierte, um dort einen<br />

ihr unbekannten Tramper zu heiraten.<br />

Dabei verfolgt Werner auch ein anderes<br />

Ziel: den Tod ihres Mannes aufzuklären.<br />

An manchen Stellen wünscht man sich<br />

etwas weniger Einfühlungsprosa, doch<br />

gewinnt Calonego die Leserin mit Thrill<br />

und süffiger Schreibe.<br />

Regula Freuler<br />

Jurek Becker: Mein Vater, die Deutschen<br />

und ich. Aufsätze, Vorträge, Interviews.<br />

Suhrkamp, Frankfurt 2007. 326 S., Fr. 34.30.<br />

Der deutsche Erzähler und Drehbuchautor<br />

Jurek Becker (1937–1997) stammte<br />

aus dem polnischen Lodz, überlebte als<br />

Kind Ghetto und Konzentrationslager<br />

und kam 1945 mit seinem Vater nach<br />

Ostberlin, wo er bis 1977 blieb. Hier<br />

gelangte er als Schriftsteller zu Ruhm,<br />

siedelte dann aber nach Westberlin über.<br />

Sein Erstling, «Jakob der Lügner», blieb<br />

der beste seiner insgesamt sieben Romane.<br />

Becker war ein unprätentiöser, aber<br />

exakter und anschaulicher, dem mündlichen<br />

Sprachfluss verpflichteter Erzähler<br />

– und zudem ein wacher politischer<br />

Kopf. Davon zeugen seine Poetikvorlesungen,<br />

seine Aufsätze, Vorträge und<br />

Interviews, so etwa der Schlüsseltext<br />

«Mein Judentum». Eine erste Auswahl<br />

dieser kleinen Schriften erschien 1996<br />

im Band «Ende des Grössenwahns»;<br />

Christine Becker, die Witwe des Autors,<br />

legt nun eine massgeblich erweiterte<br />

Sammlung der stets konkreten, undogmatischen<br />

und deshalb nach wie vor<br />

höchst lesenswerten Texte vor.<br />

Manfred Papst<br />

Adolf Endler: Krähenüberkrächzte<br />

Rolltreppe. 79 kurze Gedichte. Wallstein,<br />

Göttingen 2007. 90 Seiten, Fr. 29.50.<br />

Adolf Endler, nach eigenem Bekunden<br />

«eine der verwachsensten Gurken der<br />

neuen Poesie», wurde 1930 in Düsseldorf<br />

geboren und siedelte als begeisterter<br />

Jungkommunist 1955 in die DDR<br />

über. <strong>Die</strong> Euphorie währte nicht lange.<br />

Von den sechziger <strong>Jahre</strong>n an kommentierte<br />

Endler den real existierenden<br />

Sozialismus in kauzigen Gedichten und<br />

borstiger Prosa; bald konnte er nur noch<br />

im Untergrund und im Westen publizieren.<br />

Der wortmächtige Sonderling<br />

vom Prenzlauer Berg brachte 1999 bei<br />

Suhrkamp eine üppige Auswahl seiner<br />

Lyrik unter dem Titel «Der Pudding<br />

der Apokalypse» heraus; nun legt er bei<br />

Wallstein einen Band mit kurzen Gedichten<br />

aus fünfzig <strong>Jahre</strong>n nach. <strong>Die</strong> beiden<br />

Bücher überschneiden sich nicht. Hier<br />

zeigt sich Endler von einer ungewohnten<br />

Seite: als lakonischer Melancholiker von<br />

trockenem Humor.<br />

Manfred Papst<br />

Do<strong>rot</strong>a Masłowska: <strong>Die</strong> Reiherkönigin.<br />

Ein Rap. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007.<br />

191 Seiten, Fr. 18.20.<br />

Ein Taschenbuch für Fans von Poetry-<br />

Slams und Spoken-Word-Anlässen:<br />

<strong>Die</strong> 24-jährige polnische Schriftstellerin<br />

Do<strong>rot</strong>a Masłowska nimmt in ihrem<br />

preisgekrönten Zweitling kein Blatt vor<br />

die freche Schnauze. Aber was für eine<br />

poetische Schnauze das ist! Im Singsang<br />

reimt sie einen Kraftausdruck auf<br />

den anderen, bringt das Leben im ehemaligen,<br />

immer noch tristen Osten auf<br />

Punkt und Komma: «Alle leben in der<br />

Platte, steh’n beim Amt auf der Matte,<br />

die Jugend hat Angst, zur Schule zu<br />

gehen, weil andere Kinder ihnen das<br />

Geld abziehen.» <strong>Die</strong> Geschichte dreht<br />

sich lose um den Popsänger Stan Retro,<br />

dem Karriere und Liebe den Bach runtergehen.<br />

Masłowska, die mit ihrem<br />

Début «Schneeweiss und Russen<strong>rot</strong>»<br />

zu Polens Literatur-Shootingstar wurde,<br />

schreibt über die Warschauer Musikszene,<br />

Alkohol, Betrug, Freundschaft und<br />

den ganz gewöhnlichen Überlebenskampf.<br />

Ein Kränzchen winden wir Olaf<br />

Kühls kraftvoller Übersetzung.<br />

Regula Freuler<br />

4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 9

Belletristik<br />

Roman Sein Erstling «Drachenläufer» wurde zum Weltbestseller. In seinem neuen Buch erzählt<br />

Khaled Hosseini vom Schicksal zweier Frauen in seiner einstigen Heimat Kabul<br />

Wehe, das Kind ist nur ein Mädchen<br />

Khaled Hosseini: Tausend strahlende<br />

Sonnen. Aus dem Amerikanischen von<br />

<strong>Michael</strong> Windgassen. Bloomsbury,<br />

Berlin 2007. 384 Seiten, Fr. 38.–.<br />

Von Susanne Schanda<br />

Mit seinem neuen Roman knüpft der<br />

afghanisch-amerikanische Autor Khaled<br />

Hosseini an seinen Erfolg des «Drachenläufers»<br />

an. «Tausend strahlende Sonnen»<br />

ist eine packende Hommage an die<br />

afghanischen Frauen und gibt der von<br />

Krieg und Terror zerstörten Stadt Kabul<br />

ein Gesicht – voll Narben, Furchen und<br />

ungebrochenem Lebenswillen. An Leid<br />

fehlt es nicht in diesem Roman. Dass<br />

er überhaupt lesbar ist, verdankt sich<br />

der grenzenlosen Liebe des 42-jährigen<br />

Autors zu seiner einstigen Heimat, die<br />

er als 5-Jähriger verlassen musste.<br />

Seinen ersten Roman «Drachenläufer»,<br />

inzwischen mit sieben Millionen<br />

Exemplaren ein Weltbestseller und vom<br />

Schweizer Hollywood-Regisseur Marc<br />

Forster verfilmt, hat Hosseini noch<br />

aus seinen Erinnerungen geschöpft.<br />

Später ist er nach Afghanistan gereist.<br />

Vieles, was er dort gefunden habe, sei<br />

zu schrecklich, um erzählt zu werden,<br />

sagt der Autor. Auch so gibt es in seinem<br />

neuen Roman noch genügend Episoden<br />

von kaum erträglicher Grausamkeit.<br />

Vor dem Hintergrund der afghanischen<br />

Geschichte von 1973 bis 2003<br />

entfalten sich die individuellen Lebensgeschichten<br />

von zwei Frauen und ihren<br />

Familien. In der Zeit, als aus dem Königreich<br />

Afghanistan eine Republik wird,<br />

könnte das unehelich geborene Mädchen<br />

Mariam seinen 15. Geburtstag feiern.<br />

Doch was es sich von seinem Vater<br />

Krimi Kritische Stimme gegen die Geschlechtertrennung in Saudiarabien<br />

Leiche unter der mörderischen Wüstensonne<br />

Zoe Ferraris: <strong>Die</strong> letzte Sure. Aus dem<br />

Amerikanischen von Matthias Müller.<br />

Pendo, München und Zürich 2007.<br />

400 Seiten, Fr. 32.40.<br />

Von Pia Horlacher<br />

Nichts Neues im Westen, müssen fleissige<br />

Krimileserinnen leider oft feststellen.<br />

Doch nun entführt uns die junge<br />

Amerikanerin Zoe Ferraris mit einem<br />

aussergewöhnlichen Début in den arabischen<br />

Osten und damit in eine uns ganz<br />

unbekannte Welt des literarischen Verbrechens.<br />

Dort wird, unter der mörderischen<br />

Sonne der Wüste, die Leiche der<br />

16-jährigen Nouf gefunden, Tochter aus<br />

reicher, streng islamischer Saudi-Oberschicht.<br />

War sie entführt worden? Oder<br />

geflüchtet aus ihrem goldenen Frauen-<br />

10 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />

käfig auf einer streng bewachten Halbinsel?<br />

Gar Opfer eines Ehrenmordes durch<br />

die eigene Familie? Denn die Obduktion<br />

ergibt, dass die junge unverheiratete<br />

Frau schwanger war – ein Todesurteil<br />

in dieser radikalislamischen Welt. Ein<br />

Freund ihres Bruders, der zurückgezogen<br />

lebende Wüstenführer Nayir, ist am<br />

Ermitteln. Für den schüchternen und<br />

strenggläubigen Mann, der sich inbrünstig<br />

nach weiblichen Kontakten sehnt,<br />

aber keine Frau anhören und ansehen,<br />

geschweige denn ansprechen darf, eine<br />

fast unlösbare Aufgabe. Denn Nouf hatte<br />

in diesem System einzig unter ihresgleichen<br />

erlaubten Kontakt, folglich könnten<br />

nur ihre Schwestern und Freundinnen<br />

das Rätsel lösen helfen.<br />

<strong>Die</strong> totale Geschlechtertrennung, so<br />

inhuman wie einst die Rassentrennung<br />

in den USA, ist denn auch das eigent-<br />

wünscht, verweigert dieser der Tochter:<br />

die Aufnahme in seine legitime Familie.<br />

Nach dem Selbstmord ihrer Mutter wird<br />

Mariam an den dreissig <strong>Jahre</strong> älteren<br />

Witwer Raschid verschachert. Als sich<br />

nach mehreren Fehlgeburten herausstellt,<br />

dass sie ihm keine Kinder gebären<br />

kann, beginnt Raschid, sie zu beschimpfen,<br />

zu misshandeln, einzusperren.<br />

Inzwischen sind die sowjetischen<br />

Truppen einmarschiert und werden<br />

während zehn <strong>Jahre</strong>n von den Mujahedin<br />

bekämpft. Bomben fallen auf Kabul,<br />

unzählige Menschen sterben. Eines<br />

Tages kommt Raschid mit dem verletzten<br />

Nachbarsmädchen Laila auf den<br />

Armen nach Hause. <strong>Die</strong> 15-Jährige hat<br />

kürzlich ihre Eltern verloren und ist, was<br />

niemand weiss, von ihrem Jugendfreund<br />

Tarik schwanger. Raschid schöpft neue<br />

Hoffnung auf Nachwuchs und heiratet<br />

die verzweifelte Laila. Als diese neun<br />

Monate später eine Tochter zur Welt<br />

bringt, die Raschid gar nicht gleicht,<br />

schöpft er Verdacht und deckt nun auch<br />

Laila mit Wut und Schlägen ein. <strong>Die</strong> beiden<br />

Ehefrauen verbünden sich.<br />

Was den Roman «Tausend strahlende<br />

Sonnen» zu einer packenden Lektüre<br />

macht, ist neben dem spektakulären Plot<br />

die differenzierte Zeichnung der Frauenfiguren.<br />

Bereits als Kind hat Mariam von<br />

ihrer Mutter gelernt, dass eine Frau in<br />

der afghanischen Gesellschaft nur eines<br />

können muss: aushalten. Doch Mariam<br />

kann mehr und lernt laufend dazu.<br />

Khaled Hosseinis Romanfiguren<br />

sind nicht nur Täter und Opfer. Selbst<br />

der prügelnde Ehemann gewinnt durch<br />

die Liebe seines kleinen Sohnes ein<br />

menschliches Gesicht. Und Mariam, die<br />

als mittelloser Bastard zur Opferrolle<br />

prädestiniert scheint, gibt der Geschich-<br />

te mit ihrem radikalen Befreiungsschlag<br />

schliesslich die ersehnte Wende.<br />

Khaled Hosseini erzählt seine hochdramatische<br />

Geschichte in einfacher<br />

Sprache und trifft mitten ins Herz.<br />

Nicht, dass wir grundsätzlich Neues<br />

über Afghanistan erfahren würden. Dass<br />

den Frauen unter den Taliban nicht nur<br />

der Zutritt zu Schulen und Universitäten,<br />

sondern auch zu vielen Spitälern<br />

verwehrt wurde, war bekannt. Doch<br />

erst wer hier liest, wie Leila in einem<br />

unhygienisch geführten Spital mit Kaiserschnitt<br />

ohne Narkose ihren Sohn<br />

zur Welt bringt, spürt, was das wirklich<br />

bedeutet.<br />

Hosseini richtet den Fokus auf individuelle<br />

Schicksale und gibt dem zerrissenen<br />

Land ein Gesicht. Schmerzlich<br />

nahe bringt er, was die Taliban mit ihrer<br />

pervertierten Auslegung des Islam den<br />

Frauen antun. Wenn am Schluss Apfelbäume<br />

blühen, Abflusskanäle und Brunnen<br />

gebaut werden und Leila schwanger<br />

ist, scheint das des Happy-Ends fast<br />

zu viel. Doch es berührt, wie der Tod<br />

Mariams letztlich akzeptiert wird als<br />

Teil einer schrecklichen Realität. <strong>Die</strong>se<br />

Geschichte hätte wohl nicht erzählt<br />

werden können ohne die Hoffnung, die<br />

aus dem titelgebenden Gedicht des persischen<br />

Lyrikers Saib-e-Tabrizi spricht,<br />

einer Hymne an die Stadt Kabul.<br />

Anzumerken bleibt, dass Hosseinis<br />

Fiktionen von der Realität eingeholt<br />

werden. <strong>Die</strong> Familien der beiden 12-jährigen<br />

Hauptdarsteller der «Drachenläufer»-Verfilmung<br />

fürchten in Afghanistan<br />

um das Leben ihrer Söhne wegen deren<br />

Rolle in einer Vergewaltigungsszene.<br />

Hollywood hat aus Angst vor Racheakten<br />

der Taliban den für 2. November<br />

geplanten Filmstart verschoben. �<br />

liche Thema von Ferraris’ «Finding<br />

Nouf» (so der amerikanische Originaltitel).<br />

Dabei geht die New Yorkerin,<br />

die selbst mit ihrem saudiarabischen<br />

Ehemann in Dschidda, dem Schauplatz<br />

der Geschichte, lebte, raffiniert vor: Das<br />

eigentliche Verbrechen, um das es ihr<br />

geht, ist die ebenso alltägliche wie totale<br />

Versklavung der Frauen unter der Scharia;<br />

doch der Held der Geschichte ist<br />

gerade dafür blind. Mit der tatkräftigen<br />

Hilfe einer rebellischen Gerichtsmedizinerin,<br />

um die selbst der verklemmte<br />

Nayir nicht herumkommt, gehen ihm<br />

t<strong>rot</strong>zdem allmählich die Augen auf.<br />

Ihr Buch über das Leben in einer solchen<br />

Gesellschaft sei «nur» ein Krimi<br />

geworden, sagt Zoe Ferraris, weil eine<br />

Frau dort zuerst tot sein müsse, bis ein<br />

Mann sich mit ihrem Leben beschäftigen<br />

dürfe. �

Biografie Annemarie Schwarzenbachs Erfolgsbuch über den Abenteurer Lorenz Saladin<br />

Liebhaber der Welt<br />

Annemarie Schwarzenbach: Lorenz<br />

Saladin. Ein Leben für die Berge.<br />

Hrsg. und mit einem Essay von<br />

Robert Steiner und Emil Zopfi.<br />

Lenos, Basel 2007. 272 Seiten, Fr. 36.–.<br />

Von Angelika Overath<br />

Sie waren beide jung und charismatisch.<br />

Am 22. Juni 1936 stellt die «Zürcher<br />

Illustrierte» unter dem Titel «Daheim<br />

und draussen» zwei Weltreisende vor:<br />

Lorenz Saladin, den Bergsteiger, der<br />

zuletzt Touren im Kaukasus, im Pamirgebirge<br />

in Zentralasien und in den daran<br />

anschliessenden Tienschan unternommen<br />

hatte, und die androgyne Schönheit<br />

Annemarie Schwarzenbach, die mutige<br />

Fotoreporterin, einmal im Brautkleid an<br />

der Seite des Diplomaten Claude Clarac,<br />

das andere Mal männlich gekleidet<br />

bei einer archäologischen Ausgrabung.<br />

Lorenz Saladin, der meist mittellose<br />

Gelegenheitsarbeiter, und Annemarie<br />

Schwarzenbach, die höhere Tochter<br />

eines Zürcher Seidenweberei-Millionärs<br />

und einer Mutter aus der Generalsfamilie<br />

Wille, kannten sich nicht.<br />

Wenige Monate später, am 17. September<br />

1936, ist Lorenz Saladin tot. Er starb<br />

mit 39 <strong>Jahre</strong>n auf dem Rückweg nach der<br />

Besteigung des Siebentausenders Khan<br />

Tengri im Osten Kirgistans. Schwarzenbach<br />

erfährt zufällig vom Schicksal des<br />

Schweizer Bergsteigers. Sie trifft seinen<br />

jüngeren Bruder Peter und erhält<br />

von ihm die Vollmacht, Lorenz Saladins<br />

Hinterlassenschaften abzuholen. Als<br />

antifaschistischer Reporterin gelingt es<br />

ihr, die nötigen Visa zu bekommen und<br />

nach Moskau zu reisen. Sie befragt die<br />

russischen Bergsteigergefährten.<br />

Mit Notizbüchern Saladins und 1200<br />

Negativen von Fotografien, die er mit<br />

seiner Leica gemacht hatte, kehrt sie<br />

zurück und beginnt die Biografie jenes<br />

Mannes, von dem sie schreiben wird:<br />

«Er war kein Abenteurer, er wurde<br />

nicht blind durch die Kontinente gejagt,<br />

er floh nicht, er war ein Liebhaber der<br />

Welt.» War das so? Oder wünschte sie<br />

sich, dass es für ihn so gewesen sein<br />

möge? Mit keinem Wort geht sie zum<br />

Beispiel auf Saladins gescheiterte Heiratspläne<br />

ein.<br />

Dunkle Wahlverwandtschaft<br />

Im Juli 1938 schliesst Schwarzenbach<br />

während eines Drogenentzugs am<br />

Bodensee das Manuskript ab. Der Band<br />

erscheint im selben Jahr; er wird ihr zu<br />

Lebzeiten meistverkauftes Buch. Annemarie<br />

Schwarzenbach stirbt 1942 an den<br />

Folgen eines Fahrradunfalls in Sils im<br />

Engadin. Sie ist 35 <strong>Jahre</strong> alt geworden.<br />

<strong>Die</strong> nun erschienene Neuausgabe ihrer<br />

Saladin-Biografie verschränkt das Leben<br />

zweier Königskinder. Im Zentrum steht<br />

der dramatisch aufgebaute, atmosphärisch<br />

dichte Text von Schwarzenbach,<br />

der sich auch heute noch mit Spannung<br />

liest. <strong>Die</strong> Herausgeber – beide Schriftsteller<br />

und passionierte Bergsteiger<br />

MARC KINDERMANN / VISUM<br />

EWGENI ABALAKOW<br />

Tienschan-Gebirge in<br />

Kirgistan (oben).<br />

Lorenz Saladin sitzt<br />

erschöpft am Gipfel<br />

(unten).<br />

– haben ihm aber gleichsam eine historisch-kritische<br />

Einfassung gegeben. Aus<br />

dem Wissen und den Möglichkeiten der<br />

späteren Generationen heraus konnten<br />

Emil Zopfi (Jahrgang 1943) und Robert<br />

Steiner (Jahrgang 1976) Saladins Leben<br />

und die Umstände seiner Expeditionen<br />

recherchieren und in einem engagierten<br />

Nachwort darstellen. Sie profilieren<br />

nun die russischen Expeditionsteilnehmer<br />

deutlicher und korrigieren Fehler.<br />

Erschütternd ist ihr Abriss, der zeigt,<br />

wie viele der mutigen Bergsteiger an<br />

der Seite Saladins dem stalinistischen<br />

Terror zum Opfer fielen.<br />

Deutlich wird bei dieser sorgfältig<br />

gestalteten Neuausgabe zweierlei: Da<br />

sind die Lebenslinien eines leidenschaftlichen<br />

Jungen aus dem solothurnischen<br />

Schwarzbubenland, der gegen alle Konventionen<br />

zu einem der grössten Bergsteiger<br />

seiner Zeit wurde und zudem auf<br />

dem besten Weg war, ein renommierter<br />

Fotograf zu werden. Und da ist die dunkle<br />

Wahlverwandschaft, die eine junge,<br />

psychisch gefährdete Schriftstellerin<br />

und Fotoreporterin zu diesem fremden<br />

und ihr doch eigentümlich nahen Leben<br />

empfand. Schwarzenbach war keine<br />

Bergsteigerin, und doch hat sie mit viel<br />

Einfühlungsvermögen jene Leidenschaft<br />

beschrieben, die einen Menschen unter<br />

Einsatz des Lebens in die eisigen Höhen<br />

zieht. Auch die morphinabhängige<br />

Schwarzenbach hat sich nicht geschont,<br />

vielmehr suchte sie auf ihren Reisen<br />

immer wieder jene elementaren Härten<br />

extremer Landschaften, die ihr ein<br />

Gegengewicht zu dem unverstandenen<br />

Liebesentzug ihres Alltag waren.<br />

Reisen wie eine Irrende<br />

Saladins Tagebucheintragungen bestechen<br />

durch eine einfache, klare Sprache:<br />

«Wir gehen am Khan Tengri nicht etappenweise,<br />

sondern direkt mit schweren<br />

Säcken. Abmarsch um halb zehn Uhr<br />

abends, über den nach Süden abfallenden<br />

Gletscher, sehr leicht bei Mondlicht.»<br />

Seine Fotografien zeigen ihn als<br />

einen geduldigen und stilsicheren Beobachter,<br />

der einen Sinn für Bildkomposition<br />

und Dramatik hatte. <strong>Die</strong> Fotografin<br />

Schwarzenbach muss die Qualität der<br />

Aufnahmen sofort erkannt haben. Saladin<br />

fotografierte Etappen und Szenen<br />

der Besteigungen und immer wieder<br />

auch Momente der fremden Kulturen:<br />

komplizierte Nomadenzelte, Märkte,<br />

ein Mädchen beim Melken einer Stute,<br />

einen muslimischen Bauern im Mohnfeld,<br />

Reihen von Traktoren.<br />

Wer diese Bilder von Lorenz Saladin<br />

sieht, mag sich an den Nachruf von<br />

Arnold Kübler auf Annemarie Schwarzenbach<br />

erinnern und von hierher ihre<br />

erstaunliche Verbundenheit zu dem<br />

Schweizer Bergsteiger auf dem Dach<br />

der Welt verstehen: «Weil sie nicht wie<br />

eine Ausflüglerin reiste, sondern wie<br />

eine Irrende, gab es keine Schranken<br />

für ihre Anteilnahme am Fremden, und<br />

die Unvoreingenommenheit war ihre<br />

fruchtbare Begleiterin.» �<br />

4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 11

AP<br />

Essay<br />

<strong>Die</strong> russische Revolution wurde jahrzehntelang<br />

von westlichen Intellektuellen idealisiert. <strong>Die</strong>se<br />

verkennen auch heute das diktatorische Regime in<br />

Russland – und anderswo. Das ist eine Form von<br />

Korruption, schreibt Anne Applebaum<br />

Propaganda<br />

und Realität<br />

Vor neunzig <strong>Jahre</strong>n rollten zwei Revolutionswellen<br />

über Russland und fegten die zaristische<br />

Gesellschaft hinweg wie ein Kartenhaus. Alexander<br />

Kerenski, der Führer der ersten provisorischen<br />

Regierung, schrieb später einmal, nach<br />

der Abdankung des Zaren im März 1917 seien<br />

«alle politischen und taktischen Programme,<br />

so kühn und so gut durchdacht sie auch waren,<br />

ziel- und nutzlos im Raum gehangen».<br />

Obwohl die provisorische Regierung<br />

schwach, die Unzufriedenheit im Volk weitverbreitet<br />

und die Wut über die Schlächterei<br />

des Ersten Weltkriegs gross war, hatte kaum<br />

jemand erwartet, dass die Macht den Bolsche-<br />

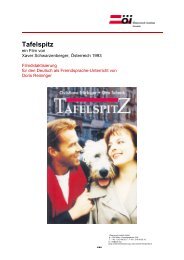

Anne Applebaum<br />

<strong>Die</strong> US-Historikerin Anne Applebaum, 43, ist<br />

Kolumnistin und Mitglied der Chefredaktion<br />

der «Washington Post». Zuvor arbeitete<br />

die Russland-Expertin für den britischen<br />

«Economist» und andere Blätter in Warschau<br />

und London. Sie verfasste zwei Bücher zur<br />

osteuropäischen Geschichte: «Between East<br />

and West. Across the Borderlands in Europe»<br />

(1994) und «Gulag – A History» (2003). Für<br />

Letzteres erhielt sie den Pulitzer-Preis. Zurzeit<br />

arbeitet sie an einem Buch über die Errichtung<br />

der Sowjetherrschaft in Zentraleuropa nach<br />

dem Zweiten Weltkrieg.<br />

Den vorliegenden Text schrieb Anne Applebaum<br />

für die «NZZ am Sonntag» zum 90.<strong>Jahre</strong>stag<br />

der russischen Revolution von 1917.<br />

12 � NZZ am Sonntag � 4. November 2007<br />

wiken in die Hände fallen könnte. Im Ausland<br />

kannte man sie kaum. Nach einer bezeichnenden,<br />

aber kaum wahren Anekdote stürzte ein<br />

Beamter ins Büro des österreichischen Aussenministers<br />

und schrie: «Exzellenz, es gab eine<br />

Revolution in Russland.» Worauf der Minister<br />

grunzte: «Wer könnte schon eine Revolution<br />

in Russland machen. Sicher nicht der harmlose<br />

Herr T<strong>rot</strong>zki aus dem Cafe Central.»<br />

Er irrte sich: Am 25. Oktober 1917 – am 7.<br />

November neuerer Zeitrechnung – plünderte<br />

ein Mob den Winterpalast, angestiftet vom<br />

mysteriösen und launischen Bolschewiken-<br />

Führer Wladimir Iljitsch Lenin, und verhaftete<br />

die Minister der provisorischen Regierung,<br />

die dort residierten. In wenigen Stunden hatte<br />

Lenin seinen Staatstreich beendet und war<br />

Führer des Landes geworden, das er dann in<br />

Sowjetunion umbenannte.<br />

Putsch, Terror, Zwangswirtschaft<br />

Frieden gab es nicht. Wie heute oft vergessen<br />

wird, endeten die Kämpfe nicht mit dem bolschewistischen<br />

Putsch. In den <strong>Jahre</strong>n danach<br />

kam es zu blutigen Schlachten im ganzen Land,<br />

gefolgt von Hungersnöten, denen Hunderttausende<br />

zum Opfer fielen. Ungewählte Kommissare<br />

etablierten sich in den Dörfern und<br />

übten «revolutionäre Gerechtigkeit», was oft<br />

so viel hiess wie willkürliche Massenexekutionen.<br />

Während ihre neue Rote Armee auf dem<br />

Lande kämpfte, gaben sich die Bolschewiken<br />

in den Städten grosse Mühe, jede intellektuelle<br />

und politische Opposition zu vernichten.<br />

Neben dem Bürgerkrieg gab es den <strong>rot</strong>en Terror<br />

– Verhaftungen, Zwangsarbeitslager, Folter<br />

und Mord –, der manchmal abebbte, aber nie<br />

ganz aufhörte.<br />

In dieser Atmosphäre von Krieg und Gewalt<br />

wurde der sowjetische Staat geboren. Von<br />

Anfang an scheuten die Bolschewiken die<br />

Herrschaft des Rechts zugunsten von Willkürentscheidungen,<br />

mit dem Argument, dies<br />

sei im Moment unumgänglich, vor allem um<br />

die Gegenrevolution abzuwehren. <strong>Die</strong> meisten<br />

frühen Entscheidungen der Bolschewiken, auch<br />

die Gründung des Einparteienstaates und die<br />

Errichtung der ersten Zwangsarbeitslager, wurden<br />

damit gerechtfertigt. <strong>Die</strong> Wirtschaft wurde<br />

AKG<br />

Romantisierung der Revolution: «Ein Bolschewik»,<br />

Gemälde von Boris M. Kustodijew aus dem Jahr 1920.<br />

militarisiert – T<strong>rot</strong>zki selbst schwärmte davon,<br />

die Arbeiterschaft wie ein Bataillon zu führen<br />

–, und dabei blieb es. Solange es sie gab, konnte<br />

die Sowjetunion besser Waffen produzieren als<br />

Seife, B<strong>rot</strong> oder Möbel.<br />

Mit der Zeit politisierten die Bolschewiken<br />

auch die Gerichte, die Polizei, das Bildungswesen<br />

und schliesslich die ganze Kultur. Immer<br />

im Namen des Kampfes gegen reale und eingebildete<br />

Feinde beharrten sie auf der staatlichen<br />

Kontrolle aller Bereiche menschlicher Aktivitäten,<br />

von Fabriken und Minen bis zu Kindergärten,<br />

Markensammler-Vereinen und Schuhmacherbuden.<br />

Es wurde unmöglich, eine andere<br />

Meinung zu äussern, ja es wurde unmöglich,<br />

überhaupt ausserhalb staatlicher Kontrolle zu<br />

leben und zu arbeiten. In relativ kurzer Zeit

hatten die Bolschewiken die öffentlichen und<br />

privaten Institutionen ihres Landes so durchgreifend<br />

verändert, dass es unmöglich wurde,<br />

das Rad zurückzudrehen.<br />

Sie waren dabei so erfolgreich, dass vieles<br />

von dem, was heute in Russland passiert, immer<br />

noch dem Umbau der Gesellschaft zuzuschreiben<br />

ist, den Lenin 1917 begonnen hatte. Sogar<br />

im Russland von heute – über 15 <strong>Jahre</strong> nach dem<br />

Zusammenbruch der Sowjetunion von 1991 – ist<br />

das intellektuelle und kulturelle Erbe der Oktoberrevolution<br />

noch aussergewöhnlich stark. <strong>Die</strong><br />

Verdächtigung von Menschen und Organisationen,<br />

die nicht eindeutig mit dem Staat verbunden<br />

sind, das Desinteresse für Meinungsfreiheit<br />

und freie Presse, die Verachtung für Privatbesitz<br />

und für den Rechtsstaat, die paranoide Haltung<br />

gegenüber Ausländern und ausländischen<br />

Spionen: All diese Dinge sind seit den ersten<br />

umkämpften Tagen der Revolution nicht mehr<br />

zu trennen vom russischen Nationalbewusstsein,<br />

und sie sind immer noch da.<br />

Natürlich kann man argumentieren, dass<br />

einige dieser Elemente der nationalen Psychologie<br />

älter sind als die Revolution. Aber Lenin<br />

hat sie breiter und tiefer verankert. Stalin hat<br />

sie mit Terror durchgesetzt. Und nun gebraucht<br />

Wladimir Putin Geld und Propaganda, um sie in<br />

einem modernen, postsowjetischen Kontext am<br />

Leben zu erhalten.<br />

Das «Doublethink»-Prinzip<br />

<strong>Die</strong> Revolution schuf in der Sowjetunion eine<br />

Kulturform, die beispiellos ist. Ich habe bisher<br />

zwei Bücher geschrieben über die kommunistische<br />

Welt und arbeite nun an einem dritten.<br />

Das hat mir die Möglichkeit gegeben, mit vielen<br />

Menschen zu sprechen, die auf allen Ebenen der<br />

sowjetischen Gesellschaft gelebt und gearbeitet<br />

haben. Sie alle, ob sie nun früher Dissidenten,<br />

Häftlinge oder Beamte waren, beschreiben<br />

eine Gesellschaft, die von einer bizarren Dualität<br />

beherrscht wird. Auf der einen Seite eine<br />

Wirtschaft, die kaum funktionierte, mit leeren<br />

Läden und alten Frauen, die zu arm waren,<br />

um ihr Zimmer zu heizen. Auf der anderen<br />

Spruchbänder, die den Triumph des Sozialismus<br />

verkündeten und die «heroischen Errungenschaften<br />

des sowjetischen Vaterlandes».<br />

Wer nicht einverstanden war, wurde verhaftet.<br />

Und die Leute akzeptierten die Propaganda, aus<br />

Angst, aus Apathie und auch weil sie glaubten,<br />

sie würde irgendwann wahr werden.<br />

Auch dieses «Doublethink», wie es George<br />

Orwell genannt hatte – dass man zwei sich ausschliessende<br />

Ansichten miteinander vereinbaren<br />

kann –, war bereits in den frühesten Tagen<br />

der Revolution etabliert worden. <strong>Die</strong> Bolschewiken<br />

fühlten sich gezwungen, sofort den<br />

Sieg des Proletariats zu verkünden, obwohl<br />

4. November 2007 �NZZ am Sonntag � 13

Essay<br />